-

서울 視·공간의 탄생: 한성, 경성, 서울

제5회 서울사진축제, 2014.11.13.~12.13.

서울 視·공간의 탄생: 한성, 경성, 서울

제5회 서울사진축제, 2014.11.13.~12.13.

사진으로 보는 서울의 도시경관사

사진의 탄생은 근대적 시時·공간의 탄생과 궤를 함께 한다. 개항을 전후해 조선에 도입된 사진(술)은 근대성이 정초되기 시작한 ‘한성’에서 일제강점기의 ‘경성’, 광복 이후 전쟁의 폐허 속에서 재건한 현대의 ‘서울’에 이르기까지의 도시의 변화를 기록해왔다. 지금은 누구나 카메라 하나쯤 가지고 일상을 기록할 정도로 사진이 친근한 매체이지만, 여전히 사진은 도시와 사회의 역사를 탐색하는 중요한 사료이자 예술적 매체이기도 하다.

서울시는 2014년 11월 13일부터 한 달간 ‘서울 視·공간의 탄생: 한성, 경성, 서울’을 주제로 한 제5회 ‘서울사진축제’(총감독 이경민)를 개최했다. 이번 서울사진축제는 2012년부터 기획된 ‘서울 삼부작’의 마지막 전시로, 서울의 ‘기억’(2012), ‘사람’(2013)에 이어 ‘공간’을 키워드로 했다.

2014 서울사진축제는 서울 도시 경관의 변천사를 보여주는 본 전시(서울역사박물관 기획전시실)를 중심으로 시민참여형 전시로 기획된 특별전, 그리고 시민 강좌와 시민 워크숍을 비롯한 각종 시민 참여 프로그램으로 이루어졌다. 이번 전시는 외국인의 조선 여행기에서 시작해 국가기록원 등 정부와 서울시의 기록 사진 아카이브, 관변 간행물, 매체 사진, 사진가들의 작품 사진등 다양한 맥락에서 생산된 700여 점의 사진들이 망라되어 각 시대별 도시 이미지를 드러냈다. 동시에 도시경관 변화의 주요 원인인 도시계획, 근대 여가 문화, 전쟁, 근대화·산업화 정책 등을 키워드로 삼아 서울을 다층적으로 돌아볼 수 있었다.

한성에서 경성으로

본 전시 제1부 ‘한성에서 경성으로’는 1880년대의 사진을 시작으로 1945년 해방 이전까지 생산된 사진 자료를 다섯 개의 섹션으로 나누어 구성했다. 특히 개별사진들이 전달하는 물리적인 정보뿐만 아니라 각 사진이 생산되고 유통되는 방식을 통해 일제강점기 식민당국의 시각적 지배 방식을 살펴볼 수 있었다. 뿐만 아니라 소설이나 수필 등의 문학 작품과 영화 등을 통해 당시 경성 시민들의 도시에 대한 미적 감수성과 그에 대한 반응도 함께 살필 수 있도록 구성되었다.

‘원형경관과 그 변동’을 주제로 마련된 섹션1에서는 1876년 개항 이후부터 1907년 고종이 강제 퇴위되기 전까지 조선을 방문한 서양인과 일본인이 남긴 여행기와 사진첩을 통해 서울의 원형 경관을 볼 수 있었다. 또한, 대한제국기의 주요 건축물과 정동을 중심으로 형성된 외교관 거리의 모습을 통해 점차 변모해가는 도시 경관의 변화상을 만나게 된다. 섹션2 ‘근대 건축의 각축장’에서는 1900년대부터 1940년대 사이 세워진 근대 건축 사진을 아카이빙하여 건축물의 성격과 용도에 따라 보여주었으며, 섹션3 ‘박람회, 건축양식의 실험장’에서는 1929년 개최된 조선박람회장에 세워진 주요 전시관의 외관 사진을 중심으로 식민지 건축 양

식의 이중적 성격을 살펴보았다. ‘식민지 수도의 탄생’을 주제로 전시된 섹션4에서는 조선이 강제 병합된 직후부터 실시된 경성시구개정사업의 결과를 보여주는, 사업 이전과 이후의 모습을 비교한 20곳의 사진을 통해 경성이 식민지 수도로 재편되는 과정을 살펴보았다. 이러한 비교 방식의 사진 배치는 제국주의 시대에 고안된 시각적 설득 방안의 하나로, 시구개정사업으로 식민지 조선이 근대화, 문명화되었다는 착시 효과를 일으키게 하는 일제의 시각적 지배 방식의 하나였다.

섹션5 ‘식민지 관광과 경성의 표상’에서는 1930년을 전후해 운영된 경성유람버스의 주요 코스를 중심으로 경성의 이미지가 어떻게 생산되었으며 그 장소가 갖는 식민주의적 의미에 대해 살펴보았다. 이번 사진축제에서는 연계 프로그램으로 당시 ‘경성유람버스’의 노선(조선호텔[황궁우]-남산분수대[조선신궁]-신라호텔[장충단]-경복궁)을 따라 버스를 운행해 시민들이 공간 변화를 직접 체험할수 있게 했다.

경성에서 서울로

본 전시 제2부 ‘경성에서 서울로’는 1945년 해방 이후 식민지 수도라는 한계를 안고 근대 도시로 변모한 경성이 한국 전쟁과 전후 재건 사업, 1960년대부터 본격화된 근대화 및 산업화 정책, 그리고 재개발 사업 등의 과정을 거치며 현재의 메가 시티로 변화해온 모습을다루었다. 전쟁과 폐허, 그리고 개발의 과정 속 도시를 바라보는 여러 사진가의 시선 변화를 쫒는 것도 이번 전시의 또 다른 흥미로움이었다.

섹션1 ‘전쟁과 도시’에서는 한국 전쟁 당시의 사진들을 통해 집단적 기억과 표상으로 반복되는 도시 공간의 파괴를 바라보는 사진의 시선들에 초점을 맞춘다. 섹션2의 ‘착실한 전진’에서는 해방부터 1970년대까지 재건과 경제 개발 당시 ‘근대화’를 추진하는 서울의 이미지를 정부 공식 기록물, 관변 간행물에 수록된 사진을 통해 바라본다. 1960년대 고속도로 건설 현장의 황량한 벌판에 나란히 앉아 구경하는 갓 쓴 이들을 찍은 전몽각의 사진은 당시 서울의 물리적 경관뿐만 아니라그 풍경을 바라보는 시민들이 느꼈을 시각적 충격 또한 고스란히 전달한다. 섹션3 ‘정치적 풍경’에서는 대한뉴스 속 표어들과 함께, 정부 수립, 대통령 취임, 국빈 방문 등을 기념해 거리에 세워졌던 아치, 애국선열조상건립위원회가 세운 ‘애국선열’ 15인의 동상, 대중동원 사진을 통해 한국의 ‘근대화’ 과정 속의 경관을 살펴본다. 섹션4에서는 ‘살기 좋은 서울’이라는 주제로 1970년대 이래 공공 기록으로서 촬영된 자료 사진을 통해 재개발의 시대별 경향과 현장을 누비며 재개발이전부터 이후까지 촬영해 온 작가들의 사진을 통해 서울의 경관 변화를 비교해 본다. 섹션5 ‘유동하는 시선’으로 넘어오면 현재 활동하고 있는 사진가들의 시선을 통해 ‘도시의 눈Urban Eye’으로서 사가는 지금이 시점 우리가 어떠한 이미지를 ‘도시’라고 인식하고 의미화 하는지에 대한 실마리를 주는 동시에 도시 너머의 도시에 대해 이야기한다.

개인적 기록의 아카이빙서울사진축제의 ‘서울 삼부작’은 일반인들의 사적인 기념 사진을 박물관에 전시하면서 민간 기록물의 사회적 역할과 가치를 고민하는 계기를 만들었다는 점에서 또 다른 의미를 찾을 수 있다. 이경민 총감독은 “아카이브는 권력과 밀접한 관계를 가지기 때문에 이를 보완하는 개인 기록물이 반드시 필요”하다고 강조한 바 있다. “권력의 필요에 의해 생산된 아카이브는 국민들에게 전파되는 과정에서 국가 이데올로기가 개입되고, 이를 바탕으로 공식 역사와 공식 기억이 재구성”1될 수 있기때문이다. 이번 사진 축제의 특별전인 ‘여가의 탄생’은 서울의 대표적인 나들이 공간이었던 창경원의 모습을 통해 여가 문화의 한 면을 살펴보는 ‘창경원의 추억’과시민들의 나들이 사진을 공모하여 구성한 ‘추억의 나들이를 떠나요’로 구성되었다. 시민들의 추억이 담긴사진 속에는 공식 기록에 미처 담기지 못한 다양한 단편들이 담겨있어 역사적 사료로서의 가능성 역시 보여주었다.

연대기순으로 배열된 사진들을 따라가다 보면, 시간이흐름에 따라 겉모습을 바꾸어가며 반복되는 도시의 여러 요소들을 볼 수 있으며, 공간을 사용하는 사람들의문화적 관성도 끈질기게 이어지고 있음을 알아차릴 수있다. 이렇듯 우리가 계보를 짚어가며 기원의 현장을포착하려는 이유는 아마도 원형 속에 감춰진 사회적 의미를 파악하기 위함일 터이고, 이것이 아카이브 전시가 의미 있는 이유일 것이다.

-

하늘에서 본 지구Mind the Earth

하늘에서 본 지구Mind the Earth

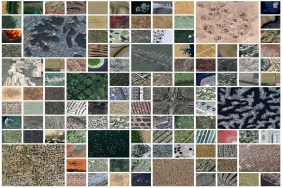

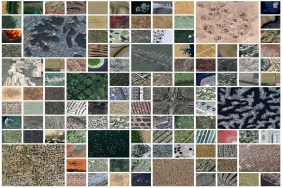

벌목 패턴도 아름다울 수 있을까? 높은 곳에서 열대우림을 바라본 위성 사진은 땅에 그려진 정교한 패턴을 보여주지만 그 이면에는 거대한 면적의 열대 우림이 매일 사라지고 있다는 두려운 이야기가 깔려 있다. ‘마인드 디 어스Mind the Earth’ 전은 구글 어스Google Earth로 촬영한 위성 사진을 통해 지구가 얼마나 다양한 모습을 하고 있고 어떻게 변화했는지, 어느 정도로 회복탄력적resilient이고 동시에 얼마나 위험에 취약한지 보여준다.

‘마인드 디 어스’ 전은 리얼대니아Realdania와 램볼Ramboll의 후원으로 2014년 11월 20일부터 2015년 1월 11일까지 덴마크 건축 센터Danish Architecture Centre에서 전시된다. 지상을 줌 인, 줌 아웃한 구글 어스의 위성 사진을 통해 지구의 경관 이면에 담긴 제각각의 독특한 이야기를 들려준다. 하늘에서 바라본 바다 위에 흩뿌려진 섬 마을, 대도시, 식량을 생산하는 거대한 크기의 농지 등의 경관은 상당히 매혹적이다. 관람객은 이전에 미처 알아차리지 못했던 지구의 모습에 주목하게 될 것이다. 지상 10km 높이에서 지구를 바라본 사진에서 산과 바다, 도로, 건물 등이 만든 여러 패턴을 볼 수 있다. 이러한 패턴들은 우리가 평소에는 짐작할 수 없었던 모양이다. 바로 우리가 그 패턴의 일부분이기 때문이다. 좀 더 확대해서 들여다보면 모든 장소와 지역이 제각기 독특한 특징과 이야기를 가지고 있다는 것을 알 수 있다.

덴마크 건축 센터의 홍보팀장 마틴 빈터Martin Winther는 “이 아름다운 사진들은 세계화, 도시화, 기후 변화와 같은 지구의 변화가 만들어내는 여러 가지 양상을 보여준다. 관람객은 지구의 다양한 모습에 전율을 느끼고 놀라게 될 것이다. 그러나 이와 동시에 지구의 자원은 무한하지 않으며 우리가 가진 자원을 소중히 다루어야 할 공동 의무가 있다는 것을 생각하게 될 것이다”라고 전했다.

지구의 패턴이 보여주는 미래

이번 전시는 삶과 거주에 초점을 둔 4개의 주제―식량, 에너지, 교통, 수자원―에 대해 다루고 있다. 전시의 주제를 통해 사람, 도시, 경관을 위한 미래의 모습은 어떤 것인지, 우리의 삶의 기반은 무엇인지, 우리가 이용할 자원은 어디에서 얻게 될 것인지 살펴본다.

사진은 동일한 공간을 서로 다른 시간대에 촬영해 보여줌으로써 시간의 흐름에 따라 변화하는 모습을 강조하고 있다. 이번 전시는 램볼의 선임 건축가이자 도시계획가인 캐스퍼 브레인홀트 백Kasper Brejnholt Bak과 작가, 번역가, 소리 예술가로 활동하고 있는 모르텐 쇤더고르Morten Søndergaard의 합작 결과물로, 위성 사진에 대한 각자의 접근 방식과 해석을 보여준다. 캐스퍼가 건축적 관점에서 사실적으로 접근했다면 모르텐은 시적이고 철학적인 관점을 보여준다. 이들은 이미지에 대해 공감과 이해를 이끌어내고 우리가 사는 세계가 어느 특정한 순간에 어떻게 보이는지, 미래에는 결국 어떻게 보이게 될지 말하고자 한다. 본 전시를 계획하며 오랜 기간 동안 전시에 사용될 구글 어스의 위성 사진을 수집해 온 캐스퍼 브레인 홀트백은 “도시계획가로서 내가 흥미를 가지고 있는 것은 세계화와 도시화가 미래에 우리가 구상할 마을과 도시를 만드는 방식에 필요한 새로운 필수 전제 조건을 어떻게 만들어내는가이다. 나는 항공 사진을 통해 본 지구의 그래픽적 아름다움과 지구의 자원에 대한 지식의 병합이 우리 개개인과 전체가 구성하는 지구의 패턴에 관한 여러 생각을 자극하게 될 것이라 기대한다”고 설명했다.

-

협력적 주거 공동체

아홉 개의 ‘Co-Living Scenarios’

협력적 주거 공동체

아홉 개의 ‘Co-Living Scenarios’

현재 한국은 1인 가구가 계속해서 증가하고 있으며, 저출산과 고령화 문제까지 더해져 가족 구조의 큰 변화를 겪고 있다. 더 이상 이웃과 공동체라는 말이 공감을 불러일으키지 못하는 사회가 된 듯하다. 새로운 사회적 가족과 대안적 주거 공간의 등장을 요구하는 목소리가 있지만, 그에 대한 답은 그리 쉽게 제시되지 않는 다. 지금 서울시립미술관에서 열리고 있는 ‘협력적 주거 공동체: Co-Living Scenarios’ 전은 이러한 주거와 공동체적 삶에 대해 조금 다른 시각을 가진 아홉 개의 시나리오를 제시한다.

미술관의 1층 플랫폼 지붕 상단에는, 건축가 유걸(iArc)의 ‘페블 앤드 버블Pebble & Bubble’이 설치되어 있다. 이 작품의 시나리오는 다음과 같다. ‘조그만 땅을 갖고 있던 누군가가 적은 예산으로 공용 공간을 만들려고 한다. 그는 동네의 3D 프린팅 숍에서 페블과 버블로 불리는 건축물을 출력하여 자신의 땅에 설치한다. 몇몇 사람에게 세를 내주며 공동체를 형성한다.’ 유걸은 “그동안의 건축은 너무 비싼 ‘특수해’였다”며, 저렴한 가격에 제공할 수 있는 소비자 중심의 ‘일반해’를 제안한다. 이 ‘일반해’는 3D 프린팅을 통해 쉽게 찍어낼 수 있으면서, 건축가의 도움이 필요 없는 구조를 취할 것이라 말한다.

본 전시장에 들어서면 입구 한구석에 ‘C BAR 일보’라는 제목이 붙은 신문 더미를 볼 수 있다. 작품의 형태에서 단지 건축적인 시나리오만을 얘기하지 않을 것이라 예상할 수 있다. C BARCo-working Bar Architecture Research는 이 신문을 만들어낸 공동체의 이름이기도하다. C BAR는 다양한 분야의 사람들이 가상의 C형 바bar에 모여 생각을 나누는 일종의 협력적 사유 집단이다. 이들은 “물리적인 해결책만을 제시한다면 지금과 같은 주거 환경에 변화는 없을 것”이라며, 서울시 예산이 그들이 제안하는 ‘공유 부동산 개발 펀드 운용계획’에 투자되었을 때 어떠한 방식으로 새로운 공유 공간이 창출될 수 있을지 분석한다.

신문이 놓인 곳을 지나 녹색 플라스틱 골판지로 만들어진 책장 너머로 하얀색 건축 모형이 보인다. 건축가 신승수(디자인그룹오즈)와 조경과 건축을 함께 하고 있는 유승종(라이브스케이프)이 협업한 ‘Our Home / My City’다.

이들은 “공간의 공유에 앞서, 사용의 공유와 사용 가치의 공유”를 위한 시스템을 제안한다. 이 시스템은 나의 방과 ‘우리의 방(옥상)’이 수직적으로 결합하는 구조를 갖는다. 이러한 ‘우리의 방’들은 수평적으로 맞물려서 작동하면서 공유의 공간이 된다. 씨드머니seed money로 대표되는 사회-경제적인 운영 체제도 추가적으로 제공하여 자족적인 삶이 가능한 공동체를 지향한다. 그렇다면 이렇게 공유에 대한 생각이 변화하고, 실제 공유하는 삶을 살아가게 되면 어떤 일들이 벌어질까? 공동 주거에 대한 공부와 작업을 목적으로 만들어진 김경란Q(크크륵크득건축사사무소), 이진오J(SAAI), 김수영K(su:mvie) 3명으로 구성된 QJK는 ‘아파트멘트Apartment’라는 시나리오를 보여준다. 이 시나리오의 배경은 아파트다. 이들은 공유의 행위를 만드는 방법보다는, 공간이 공유된 ‘후’의 이야기를 풀어놓는다. 이 작품은 아파트 내의 ‘가상의 공공 공간’의 운영 방식과 그 안에서 벌어질 수 있는 다양한 삶의 모습을 그려내고 있다. 이진오는 “어떤 공간에서의 삶은 거주자가 그 주거 공간을 대하는 태도에 따라 달라진다”고 말한다. 아파트에 (개인적인 삶을 지향하는 사람들이 아닌) 공동의 삶을 이해하고 받아들일 준비가 되어있는 사람들이 살게 되었을 때, 아파트는 전혀 다른 주거 공간이 될 수 있다는 것이다.

아파트멘트를 마주보는 벽에는 이번 전시에서 가장 건축적인 방식으로 공공 주거의 형태를 제안하는 작품, ‘수직마을입주기’가 있다. 건축가 조남호(솔토지빈건축사사무소)는 “그동안의 주거는 상품에 가까웠다”고 평가하며, 주민들이 직접 나서서 주택을 짓는 일에 참여하는방안을 제시한다. 그가 이 작품에서 제안한 주거 방안은 ‘조립식 모듈러 시스템’이다. 한 변이 6m로 이루어진 정육면체가 연속적으로 배치된 철골 구조 시스템에는 고층 주거의 구조와 설비 시스템이 내장되어 있다. 이 구조에 더해지는 ‘경골목구조 패널 시스템’은 주민들이 인테리어 수준의 작업만으로도 집을 지을 수 있게 한다. 이런 과정을 통해 하나의 건물 속에는 쓸모와 필요에 따라 자족적 주거 형태가 조직되고, 여러 주거가 유기적으로 연결되는 수직적인 구조의 마을이 탄생한다.

전시 공간 한 구석에서 들리는 웃음소리를 따라가면, 하얀 플라스틱 골판지로 만들어진 공간 속에 놓인 브라운관 TV 하나를 발견할 수 있다. ‘피타집 다큐멘터리’는 실제 ‘수직마을입주기’에서 말하는 인테리어 수준(?)의 자재를 가지고 집을 지은 학생들(PaTI 한배곳 일학년)의 동영상 기록물이다. 이 다큐에는 파주의 타이포그래피 학교인 PaTI의 ‘공간 만들기’ 수업 과정(강의: 장영철_와이즈건축)이 담겨있다. 비록 한 달이라는 짧은 시간의 기록이지만, 그 어느 작품보다 현실적인 이야기가 많이 담겨있다. 각목과 플라베니아(플라스틱 재질의 골판지)로 만든 판잣집에서 학생들은 수업 이전에는 생각하지 못했던, 체감하지 못했던 이야기를 기록한다. 한 학생은, “어른들은 ‘요즘 젊은이들은 이기주의적이고, 그들이 SNS를 통해 만드는 관계는 진정한 관계가 아니’라고 하지만, 마음 편히 관계를 맺을 수 있는 장소가 없다”는 말로 ‘피타집에서의 한 달은 소중한 경험이었다’는 소감을 대신했다. 다큐의 마지막 부분의 “주거와 같이 당연히 필요한 것을 쉽게 얻기 힘든 사회가 상식적으로 이해되지 않는다”는 인터뷰 내용도 다른 작품과는 다른 ‘실제’의 경험이었기에 가능하지 않았을까.

당신이 새로운 1인 주거의 형태를 찾고 있다면, 건축가 조재원(공일스튜디오)의 ‘우공집 복덕방’을 방문하길 바란다. ‘우연한 공동체의 집’을 줄인 우공집의 작품 설명은 “현대인이 필요한 공간, 필요한 쓸모 이상의 너무나 많은 것을 갖고 있다”는 말로 시작된다. 이 복덕방에서는 방, 서재, 사무 공간 등 하나의 기능만을 위한 공간을 제공한다. 시간 혹은 월 단위로 시간을 변경하며 사용할 수 있는 집도 제공한다. 전시장에 설치된 ‘팝업오피스’에서는 이와 관련된 정보를 제공한다.

우공집을 지나서 식물로 가득한 우편함과 선반이 창가에 놓여있는 것을 볼 수 있다. 이 설치 작품은, ‘녹색의 공극porosity: 입체적 도시 영농’이라는 실험의 일부다. 건축가 황두진(황두진건축사사무소)은 현재 아파트는 “공극률 0에 육박하는” 폐쇄적이고 획일화된 공간이라며, 이러한 공간에서 ‘농업의 행위’가 만들어낼 가능성을 얘기한다. 그는 “주거만 담당하는 건물은 필요 없어질 것”이라며, 기능과 용도에 따른 공간 분류가 아닌 인간의 행위에 따른 분류가 필요해질 것이라 말한다. 이 우편함과 공구함은 아파트의 남는 공간에서 ‘농업’의 행위가 만들어낼 변화를 미술관 곳곳의 자투리 공간을 통해 보여주려 한다.

3층 중앙의 ‘크리스탈 룸’에는 건축가 김영옥(Rodemn A. I)의 ‘3rd SCAPE’가 있다. 아마 많은 사람들이 (녹색의) 우편함이 전시의 끝이라고 생각하며, 이 아홉 번째 작품의 존재를 모르고 지나치지 않았을까? 전시 공간의 이름과는 전혀 어울리지 않는 깜깜한 공간 한쪽 구석에 놓인 스포트라이트를 따라가면 책 하나를 발견할 수 있다. 책장 하나하나에는 더 나은 주거의 모습을 그려낸 수많은 스케치와 입단면도가 자리하고 있다. 수십·수백 개의 도면을 통해 “삶의 영역을 나누고 기억의 영역을 공유하는, 함께 나누면서 사는 집”을 상상하게 한다.

전시를 보고나면 마치 공유 주거가 행복과 더 나은 삶의 기반을 제공할 것만 같은 생각을 할 수 있다. 그러나 “물론 형식이 도움이 될 수는 있겠지만, 건축이 삶을 바꾼다? 이것에는 동의하지 못하겠다. (어떤 공간에) 들어 오는 사람들의 인식이 변해야 한다”라는 한 건축가의말은 우리가 공동체적 삶에 대해 얼마나 준비되어 있는지 생각해 보게 한다. 전시장을 빠져나가기 전에 ‘건축가별 인터뷰’를 꼭 한번 들어보길 권한다. 아홉 개의 서로 다른 이야기가 하나의 목소리를 내고 있는 것을 느끼게 될 것이다. 이번 전시는 1월 25일까지 열린다.

-

미래의 조경가 키우는 어린이 조경학교

초등학생 대상으로 조경의 미적·생태적·사회적 가치 교육

미래의 조경가 키우는 어린이 조경학교

초등학생 대상으로 조경의 미적·생태적·사회적 가치 교육

“여기 앞에 있는 건 화단이고요, 정원에 있는 건 파라솔이랑 큰 벚나무고요, 또 이 옥상에 있는 건 작은 벚나무인데 여기는 하늘 공원이에요.” 작품 설명을 부탁하자 정우진 군(숭덕초 4학년)은 부끄러운 듯 망설이는 가 싶더니 이내 또박또박 설명을 이어갔다. 도로변을 따라 지점토와 인조 꽃술로 울타리를 만들고 정원에는 철사를 구부려 만든 키 큰 벚나무로 포인트를 주었다. 칵테일 장식용 파라솔로 휴식 공간도 만들었다. 스티로폼으로 만든 건물 옥상에는 한지로 잔디를 만들어 깔고 작은 벚나무를 심었다. 우리가 흔히 말하는 ‘옥상녹화’다. 과장을 좀 보태서 전문가 뺨치는 모델링 실력이다.

지난해 12월 30일 문을 연 ‘어린이 조경학교’가 4주간의 과정을 마치고 1월 24일 수료식을 가졌다. 서울시와 환경조경나눔연구원(원장 임승빈)이 공동 주최한 어린이 조경학교는 아이들에게 조경의 미적·생태적·사회적 가치를 가르치고 미래의 조경가를 육성하기 위해 기획됐다. 어린이 조경학교의 교장을 맡은 주신하 교수(서울여자대학교)를 필두로 정욱주 교수(서울대학교), 김아연 교수(서울시립대학교), 송영탁 상무이사(가이아글로벌)가 강의를 맡았으며, 서울시 소재 초등학교에 다니는 4, 5, 6학년 학생 30명이 참가했다. 프로그램은 보라매공원, 꽃과 나무, 놀이터, 공원 조성 과정 등에 대한 강의와 실습으로 구성되었다. 서울대학교, 서울여자대학교, 서울시립대학교 조경학과 대학생 및 대학원생이 보조 교사로 자원해 아이들 가까이에서 지도했다. 지난 1월 6일, 꽃과 나무에 대해 배우는 두 번째 수업을 방문했다. 이날 강의를 맡은 정욱주 교수는 계절별로 피는 꽃의 종류와 나무의 특징에 대해 설명했다. 아이들에게 알고 있는 꽃 이름을 물어보자 개나리, 장미, 산수유, 모란 등 대답이 끝없이 이어졌다. 정욱주 교수는 “단언하건데 우리 학교 학생들보다 낫다”며 혀를내둘렀다.

이어진 실습 시간에도 아이들은 적극적으로 참여했다. 누가 일러주지 않아도 스스로 재료를 찾고 원하는 형태로 정원을 만들어 나갔다. 스티로폼으로 건물을 만들고 색종이, 수수깡으로 나무를 만들었다. 건물 꼭대기에서 정원까지 미끄럼틀로 연결된 아이다운 상상력이 돋보이는 작품부터 피뢰침이 탑처럼 우뚝 솟은 전위적인 작품까지 아이들의 손에서 다양한 정원이 탄생했다. 두 시간의 실습 시간이 짧다며 “더 잘 만들 수 있는데 아쉽다”고 말하는 아이도 있었다.

어린이 조경학교는 윤세형 과장(서울시 공원여가과)이 독일에서 공원녹지과 행정 인턴으로 일할 당시 경험했던 독일의 공원 문화에서 아이디어를 얻어 기획됐다. 당시 아이들과 함께 놀이터를 만들어보는 프로그램을 진행했는데 어른들도 생각하지 못했던 기발한 놀이터를 만들어 깜짝 놀랐다고. 그에게 어린이 조경학교 프로그램에 대한 아이들의 반응을 묻자 “첫 번째 시간에는 아이들이 조금 쭈뼛쭈뼛 했는데 오늘은 아주 적극적이다. 마지막 수업 즈음에는 아이들이 얼마나 적극적이고 재미있게 임할지 기대가 된다”고 말했다. 또 그는 “조경을 배우고 실습하면서 재미있게 놀 수 있고 아이들의 창의력도 기를 수 있다는 걸 학부모들이 알아주었으면 좋겠다”며 조경의 학습적 효과에 대해서 강조했다.

어린이 조경학교의 교장을 맡은 주신하 교수는 “작년에 시민조경아카데미에서도 강의를 했는데 주로 중장년층이 많았다. 그래서 이번엔 좀 어린 아이들을 대상으로 조경을 알리고 싶었다”며 “앞으로는 중고등학생을 위한 프로그램도 필요하지 않을까 생각한다”고 말했다.

-

찬란한 유산, 그 두 개의 시간

로마제국의 도시 문화와 폼페이, 국립중앙박물관에서 4월 5일까지

찬란한 유산, 그 두 개의 시간

로마제국의 도시 문화와 폼페이, 국립중앙박물관에서 4월 5일까지

어릴 적 로마군에 의해 가족을 잃은 마일로는 노예 검투사다. 대규모의 검투 경기에 참여하기 위해 폼페이에 방문한 마일로는 영주의 딸 카시아와 사랑에 빠진다. 마일로는 경기에 참여해 사투를 벌이는데 경기가 절정에 달한 그때, 베수비우스 화산이 터지고 도시는 아수라장이 된다. 마일로와 카시아는 살아남기 위해 도시를 벗어나려 사력을 다하지만 역부족임을 깨닫는다. 두 사람은 마지막 순간을 함께하기로 결심하고 처음이자 마지막 키스를 나눈다. 그 순간 고온의 화산재가 도시를 덮어버린다. 79년 8월 24일 화산 폭발로 폼페이는 세상에서 자취를 감추었다.

영화 ‘폼페이: 최후의 날(2014)’은 폼페이에서 발굴된 실제 인간 화석을 모티브로 삼았다. 폼페이는 1592년 한 농부에 의해 세상에 모습을 드러냈다. 영화의 모티브가 된 서로를 끌어안은 연인의 화석을 비롯해 유독가스와 화산재를 피해 망토로 입을 가린 남자, 치맛자락으로 얼굴을 감싼 채 쓰러져 숨을 거둔 여자, 정원으로 피신한 상태에서 죽은 사람들이 화석으로 출토되었다. 발굴 보고서에 따르면 도시 안에서 발굴된 희생자는 총 1,047명이다. 그중 103건이 캐스트로 제작되었고 일부는 시체의 체적과 형태, 자세가 잘 보존돼 당시의 참상을 생생하게 전달해준다.

현재 국립중앙박물관(관장 김영나)에서 열리는 기획특별전 ‘로마제국의 도시 문화와 폼페이’에서 그 현장을 만나 볼 수 있다. 이번 전시에서는 폼페이에서 출토된 조각품, 장신구, 벽화, 캐스트 등 298건의 다양한 유물을 선보여 고대 로마제국의 화려한 문화를 그대로 간직하고 있는 폼페이 유적을 조명한다.

폼페이는 고대 로마의 도시다. 사르누스 강 하구에 위치한 항구 도시 폼페이는 로마인들에게 각광받는 휴양지이자 상업지로 번성했다. 1997년 유네스코 세계유산으로 지정되었으며, 18세기부터 현재까지 발굴 조사가 계속되고 있다. 로마 문명은 서양 문명의 본류로 예술과 철학, 종교, 과학, 생활에 이르기까지 다방면에서 현대 문명의 원형을 볼 수 있어 많은 영향을 받았다는 것을 알 수 있다. 고고학 발굴을 통해 고대 사람들의 생활문화에 대한 정보를 얻기가 어려운데, 폼페이 유적은 화산 폭발로 당시의 생활 모습이 그대로 정지된 상태로묻혀 있어 고고학적 가치가 높다. 당시로서는 안타까운 사연이지만 후대에는 귀중한 사료를 제공해주고 있다.

폼페이 회화에서 자연 풍경은 모든 그림의 배경으로 다양하게 나타난다. 신화와 도시 풍경, 신전, 항구와 바닷가 저택, 목가적인 장면 등을 그렸다. 전시품 중에는 집 내부의 벽을 장식하던 벽화들이 대거 전시되었는데, 전시장 한쪽 벽면을 가득 채운 정원 벽화는 단연 압권이다. 정원 벽화는 4면으로 구성되어 있는데, 실제 건물 벽면을 장식하던 크기 그대로 옮겨와 전시장 높이를 넘어서는 웅장함을 자랑한다. 때문에 3면은 벽면에 그대로 재현되었고, 반원형의 상단부 1면은 다른 벽면에 전시되었다. 정원 속에 심긴 꽃과 나무가 수종을 파악할 수 있을 정도로 자세하게 묘사되어 있고, 물 수반과 가면 등의 점경물, 새가 노니는 모습을 통해 당시의 정원 문화를 짐작해 볼 수 있다. 정원 벽화가 전시된 섹션은 직사각형으로 공간이 구획되어 있는 데, 둘레를 실제 기둥과 같은 건축적 양식으로 재현해 놓아 전시물을 로마인들이 감상하던 느낌대로 간접 체험하는 효과가 있다. 폼페이에서는 실제로 정원 그림에 건축 구조를 도입해 실내 공간에서 외부로 개방되는 구조를 통해 실제 자연을 보는 듯한 효과를 연출했다. 당시에는 정원을 가꾸는 일이 유행처럼 번졌는데, 이는 지속적으로 그림의 소재가 되었고 건축물의 경계 없이 벽 전체를 마치 정원에 와 있는 듯한 착각이 들게 할 정도로 화려함을 장식하는 요소가 되었다. 이밖에 도시 곳곳에 세워졌던 신들의 조각상과 화석으로 남은 젊은 여인의 팔을 두르고 있던 금으로 만들어진 팔찌와 장신구 등이 호화로웠던 도시의 면모를 보여준다. 그리고 상점에서 구워져 판매되었던 빵이 그대로 굳어진 화석, 와인을 담았던 항아리, 저울과 추등은 활발한 경제 활동이 이루어졌던 당시의 역동적인 시대상을 전달해 준다.

아름다운 예술과 풍요로 가득 찼던 고대 로마제국의 도시 그리고 화산 폭발로 한순간에 역사의 뒤안길로 사라진 비극의 도시. 폼페이는 극과 극의 양면성을 지니고 있다. 폼페이 전시회는 1800년 전의 찬란했던 도시의 유산을 자랑하지만 동시에 처참했던 화산 폭발의 현장을 증언한다. 대비되는 두 개의 상황은 영광의 시간보다 자연 재해로 한 순간에 몰락의 길을 걸은 참사의 시간을 더욱 강렬하게 인상에 각인시킨다. 전시는 전반적으로 화려한 분위기로 꾸며져 있지만, 마지막 섹션의 ‘최후의 날’을 맞이하면 숙연함이 더 짙게 남는다.

이곳을 찾은 날, 한 무리의 초등학생들이 전시관을 점령했다. 정기적으로 진행되는 도슨트 설명을 듣기 위해 어머니 몇 분이 인솔해 오신 모양이다. 설명을 놓치지 않기 위해 섹션을 옮겨 다니는 모습이 마치 자기들이 로마군이라도 된 냥 전투적이다. 어려운 질문도 호기롭게 받아낸다. 여유롭게 감상하기에는 짜증이 일기도 하지만, 일견 대견하다. 조심스레 대열에 합류해 그 모습을 지켜보았다. 시종일관 북적북적하더니 폼페이의 마지막 순간을 맞이하는 섹션에서는 분위기가 잠잠해졌다. 두 개의 시간을 공유한 아이들은 전시관을 나서면서 무슨 생각을 했을까?

-

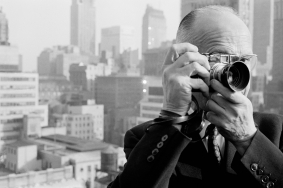

영원한 풍경

앙리 카르티에-브레송 10주기 회고전

영원한 풍경

앙리 카르티에-브레송 10주기 회고전

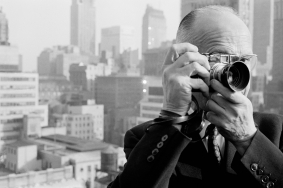

물 위를 뛰어 건너는 (마치 물 위를 걷는 듯한) 한 남자를 포착한 사진(‘생 라자르 역 뒤에서’, 파리, 프랑스, 1932)은 앙리 카르티에-브레송의 대표작으로 널리 알려져 있다. 그의 작품 세계를 설명하는 데 있어 빠질 수 없는 ‘결정적 순간’의 미학이 담겨 있기 때문이다. 여기서 말하는 ‘결정적 순간’이란 풍경을 카메라 렌즈를 통해서가 아니라 외부 세계에 대한 작가만의 시선을 통해 바라본다는 개념으로, 미국과 프랑스에서 출판된 카르티에-브레송의 작품집 제목으로 처음 사용되었다. 이 용어는 사진 한 컷에 담겨지는 순간까지, 그리고 그 이후에도 끊임없이 변화하는 세상을 구성하는 사물들이 정돈되고 조직화되어 미학적으로 특정한 의미를 띠는 어떤 ‘절정Clement Cheronx’의 순간을 의미한다.

스토리가 풍부한 이 사진은, 이번 전시를 구분하는 세개의 큰 구성 중에서 ‘거장의 탄생-그의 초기작부터 1947년 MOMA까지’에 속하는 카르티에-브레송의 초기 작품 중 하나다. 카메라를 처음 움켜쥐었을 때부터 이러한 장면을 포착했다는 것은 천재적인 능력이라고 밖에는 달리 표현할 방법이 없다. 어느 특정한 순간에 우연히 이런 피사체를 발견하고 포착했다고만 생각하면 그에 대한 평가를 제대로 한 것이라 볼 수 없다. 저널리즘 교수인 클로드 쿡먼Claude Cookman은 카르티에-브레송이 “사전에 연구하고 계획을 세워 역사적 사건의 현장에 있으려고 만반의 준비를 했으며, 그토록 철저한 자세로 혼신의 힘을 다해 사진을 찍었다”고 말한 바 있다. 그의 작품을 ‘행운’과 ‘우연’이라고 말할 수 없는 이유가 여기에 있다. 사진작가가 되기 전의 행보 또한 그의 이런 능력이 단순한 천재성이나 우연의 산물이 아님을 알게 한다.

카르티에-브레송은 화가가 되기 위해 1926년부터 2년간 미술아카데미에서 입체파 예술가 앙드레 로트Andre Lhote로부터 기하학과 황금분할, 신성한 비율, 구도의 법칙 등을 배우며 예술적 재능을 발전시켰다. 전시 감독 김이삭은 그가 이 2년의 시간 동안 “미술을 통해 구도를 배웠을 뿐만 아니라 커다란 창조적 성취를 이루는 데 필수 불가결한 ‘자기 통제’와 프레임의 ‘내적 침묵’을 포착할 수 있는 능력을 익히게 되었다”고 얘기한다. 또한 회화를 할 때부터 교류했던 앙드레 브르통Andre Breton, 살바도르 달리Salvadore Dali, 막스 에른스트Max Ernst와 같은 초현실주의자들과의 교류도 그의 작품에 큰 영향을 주었고, 이는 공방의 화폭에서 거리와 세계의 풍경으로 그의 시야를 넓히게 된 결정적인계기가 된다.

‘풍경landscape’은 사전적으로는 ‘눈으로 보았을 때 한 번의 조망으로 포착되는 사물의 전체’를 의미한다. 이번 전시의 메인 테마인 ‘영원한 풍경’을 접하게 되면, 그의 작품은 이러한 단어의 나열이 한정할 수 없고 수식할 수 없는 그 무엇이라는 생각을 하게 된다. 한 번의 조망이고, 분명 한 장의 정지된 사진이지만 생동하는 영원성과 살아 숨 쉬는 영혼을 갖고 있기에 오직 이미지로서의 커뮤니케이션만이 가능하다는 것을 어렵지 않게 알아챌 수 있다.

카르티에-브레송은 1968년 사회변혁운동으로 프랑스가 급진적인 변화를 겪는 동안 이와 관련된 사건의 현장을 찍지 않았다. 오히려 그는 이 시기에 어떠한 움직임도 없는 정적인 프랑스 브리의 광활한 평원을 찍었다(‘브리’, 프랑스, 1968). 어떠한 움직임도 없는 정적인 풍경이지만, 역설적으로 가장 ‘결정적 찰나’가 잘 나타나 있다는 평가를 받고 있다. 화면에서 약간 왼쪽으로 나 있는 길을 따라 늘어선 큰 키의 가로수들은 멀어질수록 작아지며 시선을 깊이 이어진 길의 끝으로 이끈다. 이 사진은 보는 이의 심리 상태에 따라 매우 다양하게 해석되기도 한다. 언제나 사회 속에 살아가는 인간에게 가장 큰 관심을 두었던 카르티에-브레송의 작품이라서 일까? 단 한 명의 인물도 등장하지 않는 사진에서조차 관객들이 자신만의 휴머니즘humanism을 찾아낼 수 있도록 유도한다.

이번 전시의 메인 테마는 ‘풍경’이지만, 카르티에-브레송의 ‘결정적 순간’과 그의 천재성을 가장 잘 드러내는 전시는 마지막 구성인 ‘순간의 영원성’이 아닐까 싶다. 보통의 사람들은 사진을 찍기에 앞서, 남에게 보여주고 싶은 이미지를 먼저 탐색한다. 그러나 카르티에-브레송

의 사진은 그런 단계를 생략한 채, 날 것의 생생함을 곧 바로 담아낸다. 달리 스냅숏snapshot의 마이스터Meister라 불린 것이 아니다. 그의 사진 속 인물들은 작가의 피사체가 되었다는 인식을 전혀 하지 못한 듯 자연스럽기 그지없다. 찰나를 포착하는 그의 능력은 인물의 내면을 포착하는 사진에서 그 정점을 이루었으며, 그렇게 찍힌 사진은 삶의 한 순간을 예리하게 관통한다. 카르티에 앙리-카르티에 브레송은 “사진작가라면 어느 개인의 세계에 대해 내면적인 부분만큼, 외면적인 것에 대해서도 진정한 고찰이 필요하다”고 주장했다. 인물을 찍는 과정에서 그 인물을 둘러싼 환경의 중요성도 인지한 카르티에-브레송은 그만의 ‘주변 환경을 포함하는 포트레이트environmental portait’를 제시했다. 한 인물을 둘러싸고 있는 소품, 의상, 배경 등을 통해 그 인물의 내면까지 담아낸 사진을 완성한 것이다. 담배, 차tea 그리고 고양이를 비롯 사진 곳곳에 배치된 소품들이 사진의 주인공을 스포트라이트하는 방식을 찾아내는 것도 카르티에-브레송의 작품을 보는 특별한 재미가 될 것이다.

HCB재단과 매그넘Magnum Photos이 공동 주최한 앙리 카르티에-브레송 10주기 회고전인 ‘영원한 풍경’전展은 한국에서는 최초로 공개되는 작품을 포함하여 카르티에-브레송이 생전에 제작한 총 253점의 오리지널 프린트Original Print가 함께 전시된다. DDP 디자인 전시관에서 3월 1일까지.

-

살고 싶은 집으로의 초대

‘즐거운 나의 집’, 아르코 미술관에서 2월 15일까지

살고 싶은 집으로의 초대

‘즐거운 나의 집’, 아르코 미술관에서 2월 15일까지

“귀를 기울이자, 한 시간이 지나 저기 작지만 영원한 순간이 부드럽게 나를 요람처럼 흔들며 깨우는 신선한 목소리가 들린다. 집에서 나를 부르는 소리다.” 헤르만헤세는 『정원에서 보내는 시간』에서 ‘집이 나를 부르는 소리’에 대해 이야기한다. 우리는 아침에 대문을 나서면서부터 지친 몸을 이끌고 퇴근하기까지, 때로는 모든 것을 잊기 위해 떠난 여행 중에도 ‘집이 나를 부르는 소리’를 듣는다. 2014년 12월 12일부터 2015년 2월 15일까지 아르코 미술관에서 열리는 ‘즐거운 나의 집’ 전시회는 ‘집이 나를 부르는 소리’를 시각화한 전시다. 아르코미술관과 글린트의 협력 기획전으로 까사미아와 대림바스가 후원했다. 전시는 ‘기억의 집’에서 시작해 ‘현재 살고 있는 집’을 거쳐 ‘살고 싶은 집’으로 관객을 초대한다.

집에 대한 추억과 낭만

“우리 삶에는 유년 시절을 보낸 기억의 집, 현재 사는 집, 살아보고 싶은 꿈속의 집이 있다. 이 세 가지 집이 겹친 곳에 사는 사람은 행복한 사람이다. 그것이 불가능할 때는 현재의 ‘집’으로부터 자유로워져 자신만의 삶의 방식을 찾아야 한다.” 전시는 건축가 고故 정기용의 말을 인용하면서 시작한다. ‘기억의 집’을 형상화한 제1전시실을 들어서며 관객들은 누군가의 집에 초대된 느낌을 받는다. ‘집’을 얘기할 때 으레 떠올리곤 하는 일상의 사물들과 ‘집’을 구성하는 공간들이 재구성되었다.

전시실 입구에 설치된 현관문에 다가서자 현관 센서등이 기다렸다는 듯 켜지며 관객에게 작은 즐거움을 준다. 전시실에 들어가자마자 관객들을 맞이하는 상패, 액자, 화병, 시계 등의 일상의 사물들은 있어도 그만, 없어도 그만인 사소한 물건들이지만 동시에 집주인의 취향과 기호를 읽을 수 있는 물건들이다. 찌개 끓는 소리, 그릇 내려놓는 소리, 식기와 집기가부딪히는 소리 등이 맛깔스럽게 담긴 영상과 소담한 식탁을 재현한 베리띵즈의 ‘마주앉는 식탁’은 보는 것 만으로도 즐겁다. ‘가족과 함께 식탁에 둘러 앉아 본지가 얼마나 오래 되었나’ 문득 그리워진다. 금민정의 ‘비밀기지 만들기’는 다락방에 대한 추억을 환기한다. 지붕과 맞닿은 높고 좁은 다락방에서 아이들은 꿈을 키우곤 했다. 하지만 도심에서 나고 자란 아파트 세대들에게 ‘다락방’은 생소한 공간이다. 금민정은 바닥에 붙은 낮은 다락방을 만들어 공간에 대한 추억과 기억을 관객들과 함께 나눈다.

에스오에이SOA의 ‘자기 몸과 생각에 집중하다’는 화장실을 아름다운 사색의 공간으로 재해석했다. 인간의 몸에서 배출되는 가장 더럽고 지저분한 오물을 받아내는 화장실이 전시실에서 가장 깨끗하고 빛나는 공간으로 탄생했다. 하늘거리는 샤워 커튼과 빛나는 조명은환상적이다. 다가가면 자동으로 올라가는 변기 뚜껑과 그 위에 적힌 글귀는 사색을 유도한다.

집, 나의 쉴 곳은 어디에 제1전시실에서 낭만적이고 아름다운 추억의 집을 보여주었다면, ‘현재 사는 집’을 주제로 한 제2전시실에서는 삼포 세대의 불안과 물질화된 욕망이 농축된 집을 보여준다. 옵티컬레이스의 ‘확률가족’은 에코 세대(1979~1992)의 최대 독립 자금과, 에코 세대와 베이비붐 세대(1955~1963)로 이루어진 4인 가족의 향후 30년간의 가계 상황을 예측할 수 있도록 그래픽화한 작품이다. 부동산 조사 연구자와 그래픽 디자이너의 합작품인 이작품은 자신의 소득 및 대출 가능 금액과 부모의 증여 가능액을 합한 금액으로 서울에서 구할 수 있는 집을 지도에서 확인할 수 있게 했다. 전시 공간의 바닥과 벽면을 활용한 입체적인 그래프는 관객이 그래프상의 꼭지점이 된 느낌을 받게 한다. 본격적으로 그래프 안으로 들어가기 전, 관객은 열 개의 문 중 자신의 소득 수준이 적힌 발판 앞에 있는 문에 선다. 문을 열고 안으로 들어가면, 적자를 의미하는 흰색 발판이 절반 이상을 채운 그래프를 마주한다. 숨이 턱 막힌다.

조혜진의 ‘섬’은 철거 지역에서 수집한 간유리와 철제대문을 이용해 주상 복합 빌딩을 만든 작품이다. 작품설명을 읽지 않았다면 이 세련된 설치물이 폐자재로 만들어졌다는 것을 상상도 못했을 것이다. 우리 도시의 고급 개발 지역 역시 폐허와 쓰레기 더미 위에 지어졌다. 무너진 폐허에서 나온 폐자재를 고급 주거 문화의 상징으로 만든 작품은 그 자체로 우리 사회의 역설을 담아낸다.

그럼에도, 다시 집으로

제3전시실은 ‘살고 싶은 집’에 대한 아카이브 전이다. 제2전시실에서 ‘집’에 대한 청년 세대의 불안감을 보여주었다면 제3전시실에서는 이러한 현실에 대한 대안을 모색한다. 현재 한국인들이 경험하고 있는 주택불안을 앞서 경험하고 그 해결책을 찾아가고 있는 일본, 스웨덴, 핀란드 등의 주택 정책을 패널로 소개한다. 또한 ‘집’과 관련한 50여 권의 서적과 새로운 마을형태와 대안 주택을 제시하는 건축가들의 평면도도전시된다. 많은 사람들이 동요로 알고 있는 ‘즐거운 나의 집Home, Sweet Home’은 존 하워드 페인 대본, 헨리 비숍 작곡의 오페라 ‘클라리, 밀라노의 아가씨’에서 불린 곡이다. 이 노래는 미국 남북 전쟁 때 전쟁에 지친 군인 사이에서 남군, 북군 할 것 없이 유행하면서 널리 알려지게 되었다. 집을 떠난 군인들이 불렀던 노래를 전시의 제목으로 정한 이유는 무엇일까. 우리는 ‘나의 쉴 곳은 작은집, 내 집 뿐이네’라고 맘 편히 노래할 수 없는 시대를 살고 있다. 전시의 제목은 ‘즐거운 나의 집’이다.

-

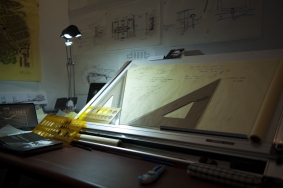

오도바이를 탄 조경가

조경가 고 이광빈의 1주기 맞아 추모전 개최

오도바이를 탄 조경가

조경가 고 이광빈의 1주기 맞아 추모전 개최

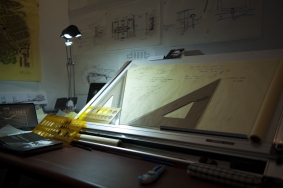

작년 12월 26일부터 30일까지, 청담동의 갤러리 원에서는 조금은 생소하지만 특별한 전시가 열렸다. ‘오도바이를 탄 조경가’라는 제목의 이 전시회는 젊은 나이에 안타깝게 세상을 떠난 조경가 고故 이광빈(1972~2013)1을 추모하기 위한 목적으로 기획되었다. 그와 함께 공부하고 일했던 경신원, 김아연, 박희성, 배정한, 손방, 송영탁, 신준호, 안세헌, 오형석, 정욱주, 주신하가 준비하고, 가원조경, 현디자인, 서울대학교 조경학과 91학번, 서울대학교 조경미학연구실이 후원한 이번 추모전에는, 고 이광빈이 생전에 설계를 하면서 그렸던 드로잉 수십여 장이 전시되었으며, 전시장 한쪽에는 그가 그림을 그렸던 작업실도 재현되었다. 또 ‘이광빈의 작업실’ 맞은편에서는 그가 음악 감독으로 참여했던 애니메이션 ‘서커스Circus’도 상영되었다.

고 이광빈은 ‘손 드로잉’에 대한 남다른 애정과 탁월한 능력을 지녔던 조경가다. 단지 손재주가 있었다거나 보기 좋은 그림을 그렸던 조경가라는 의미가 아니다. 그는 거의 모든 설계 구상과 작업이 컴퓨터 그래픽으로 생산되는 환경 속에서도 손 드로잉의 역할과 의미를 재조명하고 그 가치를 발견하고자 했다. 이광빈의 드로잉은 그가 생전에 발표했던 글 제목인 ‘드로잉, 탐구와 소통을 위한 미디움’(『LAnD: 조경·디자인·미학』, 도서출판 조경, 2006)에서 나타나듯 ‘탐구’와 ‘소통’을 위한 매체로 기능했다. 그는 자신의 드로잉이 설계안을 재현하는 그림보다는 설계 과정에서 ‘창조적 탐구를 위한도구’로, 또 설계 주체 및 여러 이해 당사자 간의 ‘소통수단’으로 작동하기를 원했고, 실제로 다양한 방식으로 그러한 탐구와 소통을 실험했다.

전시회가 마무리된 후, 여러 선후배와 함께 전시를 기획하고 준비한 김아연 교수(서울시립대학교 조경학과)를 만나 조경가 이광빈과 이번 전시에 대해 더 많은 이야기를 들을 수 있었다. 김 교수는 그의 20대를 다음과 같이 회상했다. “덩치가 꽤 컸어요. 근데 그 덩치에 안 맞게 여렸고요. 재즈를 즐겨 들었죠. 설계에 대해 이야기하자면, 정말 ‘꾸역꾸역’했어요(웃음). 학교 다닐 때부터 그랬죠.” 전시된 드로잉의 섬세함과 자신감에 차있는 선의 움직임에 놀라움을 표시하자, 김 교수는 “한 장의 드로잉을 그리기 위해 얼마나 많은 시간을 쏟아보았나요”라는 질문을 역으로 던졌다. 고 이광빈이 그림 한장을 그리기 위해 들였던 시간을 알면 그리 놀랍지 않을 거라는 이야기였다. 김 교수는 가원조경기술사사무소 때의 이야기를 이어나갔다. “설계를 참 좋아했어요. 자리에 앉아서 계속 그렸죠. 그렇게 ‘꾸역꾸역’, 아주 섬세한 그림을 그리다가도, 어느 순간 ‘할리 데이비슨’을 타러 나가곤 했어요. 그러곤 언제 그랬냐는 듯이 다시 또 그림을 그렸어요. 꾸역꾸역.”전시회의 기획 의도와 관련하여 김 교수는 “단지 한 개인을 추모하는 것에 그치지 않길 바랐다”며 그를 모르는 사람들에게도 의미 있는 전시회가 될 수 있는 방향을 고민했다고 밝혔다. 50평 넘는 전시실에 모두 펼쳐놓을 수 없을 정도로 방대한 양의 정교한 드로잉은 그의 설계에 대한 열정과 꿈을 다시 한 번 확인하는 계기가 되었다고도 했다. 그의 추모전이라는 것도 중요했지만, 한편으로는 그의 드로잉을 통해 “설계에 대한 애정은 물론 관심조차 찾아보기 쉽지 않은 지금의 젊은 세대, 그리고 과거의 열정을 잃어버린 듯한 기성 세대 조경가들 모두에게 설계가 주는 즐거움을 다시 한 번 일깨워 줄 수 있지 않을까”하는 바람도 있었다고 전했다.

김 교수는 이러한 설계에 대한 열정과 고민의 흔적을 보여줄 수 있는 ‘드로잉 전’을 계속 기획하고 싶다는 생각도 밝혔다. “지금은 컴퓨터로 하는 작업이 많은 비중을 차지하고 있지만, 과거에는 이러한 ‘수작업’이 설계과정의 전부였던 시절도 있었다”며 각 세대를 대표하는 이들의 드로잉 작품을 모아 한 곳에 전시해보고 싶다는 것이다. 물론 그 과정이 쉽지만은 않을 것이라는 점도 덧붙였다. 아무래도 이러한 드로잉은 전시를 목적으로 준비된 것들이 아니고, 중간 단계의 결과물이다 보니 보관이나 수집, 분류하는 작업이 이루어지지 않는경우가 많기 때문이다. 김 교수는 “이번 전시에도 방대한 양의 드로잉이 수집되었지만, 그의 사고의 깊이만큼 정교하게 분류하고 기록하기에는 불완전할 수밖에 없었다”며, 조경 분야도 아카이빙archiving에 대한 고민을 시작해야 할 때가 아닌가 싶다는 의견을 밝히기도 했다. 최종 결과물들만큼 중간 과정이나 체계적으로 분류된 기록들에서, 조경이 새로운 차원으로 발돋움 할 수 있는 발판을 찾을 수도 있을 거라는 얘기였다.

조경가 이광빈이 좋아했던 음악가 빌 에반스의 가장 빛나는 시기로 평가받는 작품은 ‘익스플로레이션즈explorations’다. ‘탐험’이라는 뜻의 이 단어는 완성형이 아닌 진행형을 나타내며, 공간이든 음악이든 창조적인 무엇을 할 수 있게 하는 원동력 그 자체다. 고 이광빈은 드로잉 또한 그런 원동력을 바탕으로 설계자가 내적 사고를 통해 생산해내는 결과물이며 소통 수단이자 설계를 완성하는 도구라 했다. 그가 드로잉을 통해 실험하고자 했던 ‘탐구’도, 완성형이 아닌 진행형의 가치를 보여준다. 재즈를 즐겨 듣고, 키보드로 음악을 만들고, 외롭고 답답할 때면 할리 데이비슨을 타고 세계를 탐험했던 ‘오도바이를 탄 조경가’ 이광빈, 그의 설계에 대한 고민과 열정은 수많은 드로잉 속에서 여전히 진행형이라 믿으며, 이번 전시가 훗날 그의 ‘탐구와 소통을 위한 드로잉’을 재평가하는 기반이 될 수 있길 바라본다.

-

정원도 지역과의 관계가 중요하다

‘제2회 푸르너스 가든아카데미’ 특강

정원도 지역과의 관계가 중요하다

‘제2회 푸르너스 가든아카데미’ 특강

한국정원디자인학회(회장 홍광표)가 주관하고 예건(대표 노영일)이 후원하는 ‘푸르너스 가든아카데미’가 1월 29일 부터 3월 12일까지 개최된다. ‘푸르너스 가든아카데미’는 증가하는 정원 설계와 시공 수요에 대한 전문성 확보를 위해 지난해부터 시작된 공개 강좌다. 올해 강의는 총 8강으로 구성되었다.

‘제2회 푸르너스 가든아카데미’의 일환으로 지난 1월 31일에는 서교 자이 갤러리 그랜드 홀에서 일본 조경가 특강이 열렸다. 두 개의 강연이 이어졌는데, 첫 강연자인 츠지모토 토모코(츠지모토 토모코 환경디자인연구소 소장)는 ‘가든 르네상스’를 주제로 강연했다. 츠지모토 토모코는 1995년부터 현재까지 츠지모토 토모코 환경디자인연구소를 운영하며 기적의 별 식물관 프로듀서를 맡고 있다.

토모코는 “가든 르네상스는 지역 전통으로서의 원예, 라이프 스타일이 각 지역과의 관계로부터 생겨나는 것을 인식”하는 데에서 시작한다며 “시민들이 협력하면서 친환경 문화를 계승하며 고향을 지켜나가는 것”이라고 설명했다. 그에 따르면 가든 르네상스는 4가지로구성된다. ‘녹지 공간 만들기’, ‘지역성·전통성을 계승하는 공간 만들기’, ‘주민 참여의 친환경 공간 만들기’, ‘순환형 사회구축을 위한 시스템 만들기와 교류 거점만들기’가 바로 그것이다.

토모코는 가든 르네상스를 일본의 섬 아와지에 적용하려는 계획을 세웠다. 아와지 섬 특히 섬의 북쪽 지역은 인구가 점차 줄어 소멸 위기에 처한 지역이었다. 주민들의 참여도가 낮았고 네트워크가 잘 구성되지 않는 등 여러 가지 문제점이 있는 곳이었는데, 토모코는 이를 해결하기 위해 가든 르네상스가 필요했다고 주장했다. 가든 르네상스를 통해 아와지 섬의 지역성을 활성화시키고자 한 것이다.

기적의 별 식물관은 토모코의 강연에서 가장 중점적으로 소개된 사례였다. 토모코는 식물관의 식재 설계를 했다. 이후 이곳에서 아와지 섬에서 유래한 전통 인형극을 공연하고 오페라와 연극, 뮤지컬 등 다양한 문화활동이 이루어졌다. 각종 식물들로 오감을 자극하고 아와지 섬의 지역성과 전통성을 계승하며, 다양한 문화 활동을 통해 주민 참여를 유도하는 등 여러 분야의참여형·순환형 사회 구축을 위한 시스템과 교류 거점을 만들려는 토모코의 노력들이 기적의 별 식물관에서 드러나 보였다. 아와지 섬의 남쪽 지역에도 가든 르네상스를 적용하려고 노력했다. 남쪽 지역에는 신사神社가 여럿 있는데, 토모코는 신사와 신사 사이의 길을 꽃의 거점으로 만드는 계획을 세웠다.

강연에서 특히나 인상 깊었던 점은 식물원에서 무대공연과 결혼식을 할 수 있다는 점이다. 대부분의 사람들은 식물원을 ‘식물을 관찰하고 학습하는 공간’으로만 생각하는데, 토모코는 ‘기적의 별 식물관’을 통해서 ‘식물원’이라는 공간을 재해석했다.두 번째 주제는 ‘지역 특성을 고려한 조경 디자인’이다. 쇼타 타카히사가 강연자로 나섰다. 쇼타 타카히사는 1992년부터 집합 주택, 상업 시설, 의료, 교육 시설, 이벤트 기획 등 다방면의 옥외 공간 토털 디자인부터 공사 감리까지 담당했다. 현재 공간창연空間創硏에서 조경디자인 및 공사 감리를 수행하고 있으며, 랜드스케이프 컨설턴트협회 칸사이지부 간사위원이자 홍보위원장으로 활동하고 있다.

타카히사는 지역 특성을 고려한다는 것은 “그 지역의 풍토나 문화를 디자인에 도입하는 일”이라고 설명했다. 여기서 풍토는 “그 지역의 기후, 지형, 기상, 지질이나 환경, 경관”이며, 문화는 “그 지역에서 살고 있는 사람들의 생활양식이나 전통”이라고 부연했다. 강연은 4가지 조경 디자인 프로젝트를 중심으로 진행되었다. 프로젝트 1은 ‘제30회 전국 도시 녹화 돗토리페어’다. 전국 도시 녹화 돗토리 페어는 돗토리 지역에서 자생하는 식물을 주제로 삼아 사계절의 변화를 사람들이 즐기는 행사다. 타카히사는 어떻게 하면 사람들이 가까운 야산의 아름다움을 재발견하도록 하고, 자생식물을 생활 공간에 도입하는 방법을 알려줄 수 있을까 고민했다. 프로젝트 2는 아리마 온천거리에 건축된 호텔 ‘아리마6채’다. 아리마 온천거리는 일본에서 유명한 천연 온천 마을인데, 아리마 온천거리는 거의 평탄지다. 때문에 로코산의 경사면을 이용해서 조성되었다. 프로젝트 3은 병원의 신설 공사에 수반되는 경관 재정비 사업이다. 아직 계획 중인 곳으로, ‘오사카후립 모자보건 종합 의료센터’다. 이 의료센터의 광장을 살펴본 결과 ‘환자와 병원에서 일하는 사람들의 동선이 불명확’하고, ‘공간의 세분화와 현황 수목의 재활용이 고려되어 있지 않으며’, ‘모두가 휴식할 수 있는 공간이 정리되어있지 않다’는 문제가 도출되어, 불필요한 계단을 철거하는 등 병원 내의 동선을 재정비하였다. 또한 보존해야 하는 수림은 병원에 그대로 두며, 테라스와 같이 사람들이 휴식할 수 있는 공간을 만드는 등의 노력을 했다. 프로젝트 4는 ‘야구장 철거지 상업 시설’이다. 일본 오사카시 남쪽의 야구장을 철거하고 상업 시설로 새로 만드는 프로젝트다. 타카히사는 이 부지에 사람들이 스포츠를 즐기는 상업 시설이라는 테마를 부여하고 작업을 진행하고 있다. 스포츠 관련 시설이 주로 입주할 계획인 이곳은, 현재 공사 중으로 오는 4월에 개장 예정이다.

타카히사는 “부지 주변을 꼼꼼히 살펴보고 분석하여 그 부지의 조건에 맞도록 설계하는 것이 중요하다”는 점을 강조했다. 이날 강연은 지역의 특성을 고려하고 사고하는 행동이 조경 설계에 있어서 중요하다는 걸 새삼 느끼게 했다.

-

ASLA Best Books 2014

‘2014 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

ASLA Best Books 2014

‘2014 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

미국조경가협회Ame r i c a n S o c i e t y o f L a n d s c a p e Architects(ASLA)는 2010년부터 매년 12월 10권의 ‘올해의 책ASLA Best Book’을 선정하고 있다. 주요 이슈를 다룬 책이나 학술적으로 주목할 만한 가치가 있는 책, 또는 이전에는 접하지 못한 주제를 신선한 시각에서 다룬 책 등이 주로 선정되었다. 본지는 ‘2014 올해의 책’10권을 소개한다.

1. 『어반 아큐펑처』

건축가 자이메 레르네르Jaime Lerner는 『어반 아큐펑처Urban Acupunture』에서 도시를 하나의 몸으로 비유한다. 동양의 침술 요법이 신체의 특정 부위를 찔러 특정한 치료 효과를 거두고자 하는 것처럼, 도시 속의 아주 작은 지점pinprick에서의 변화가 도시 전체로 번져나갈 수 있다고 주장한다. 저자가 쿠리치바Curitiba의 시장으로 재직할 당시 새로운 도로 교통 시스템Bus Rapid Transit을 도입하여 도시 전체를 생태 도시화했던 것처럼, 바르셀로나의 라 보케리아 시장La Boqueria Market에서 서울의 청계천 복원 사업까지 세계 곳곳에서 비슷한 현상을 확인할 수 있음을 보여주고자 한다.

2. 『베를린: 도시의 자화상』

베를린은 현대의 그 어떤 도시보다 파괴와 건설이 반복된 곳이다. 『베를린: 도시의 자화상Berlin: Portrait of a City Through the Centuries』은 이렇게 베를린이라는 도시만이 갖고 있는 불안정한volatile 모습을 24개의 삶을 통해 풀어내고자 한다. 중세의 창녀, 제1차 세계대전 당시 유독 가스를 발명했던 어떤 유대인 화학자, 베를린 장벽을 세우는 과정에 참여했던 한 무명의 공산주의자 등 주목받지 못했던 사람들의 삶이 5세기에 걸쳐 그려진다. 이 책은 이들의 삶의 방식, 그리고 그 속에 담겨있던 당시의 문학과 음악을 통해 도시의 본질을 드러냈다는 평가를 받고 있다.

3. 『경관의 재구성: 포토몽타주와 조경』

『경관의 재구성: 포토몽타주와 조경C o m p o s i t e Landscapes: Photomontage and Landscape Architecture』은 조경 설계에 있어서 가장 두드러지는 표현 기법의 하나인 몽타주 뷰montage view를 다룬다. 이 책은 제임스 코너, 아드리안 구즈Adriaan Geuze, 켄 스미스Ken Smith 등을 포함한 영향력 있는 현대 조경가와 예술가들의 작업을 통해 포토몽타주 기법이 어떻게 공간의 개념을 재현하고 간접적인 경험을 제시하는지 보여준다. 뿐만 아니라 초창기의 핸드 드로잉부터 현대의 디지털 방식까지, 포토몽타주를 활용한 경관 표현 기법의 차이와 발전 과정도 담아냈다. 이 책을 통해 재구성된 경관 속에 구축된 이미지constructed image가 어떤 역할을 하는지 확인할 수 있을 것이다.

4. 『변화하는 경관: 재생을 위한 혁신적 디자인』

기후 변화, 천연 자원 개발, 인구 이동과 같은 전 지구적인 이슈는 현대 조경 설계를 논하는 데 있어 빼놓을 수 없는 요소임에 분명하다. 『변화하는 경관:재생을 위한 혁신적 디자인Landscapes of Change: Innovative Designs for Reinvented Sites』은 이러한 사실이 디자인 프로세스에 어떤 변화를 가져왔는지, 어떤 디자인 전략을 필요하게 했는지, 또 어떤 측면에서 조경의 혁신을 일으켰는지 진단한다. ‘인프라스트럭처’, ‘후기 산업시대의 경관’, ‘식재된 건축’, ‘생태주의적 어바니즘’, 그리고 ‘식용 가능한 경관’이라는 주제에 묶인 25개의 프로젝트를 통해 과거와 현대 조경의 차이점을 확인하고, 나아가 미래의 조경을 예측해볼 수 있다.

5. 『상상하는 경관』

제임스 코너James Corner는 『경관의 회복Recovering Landscape』을 포함한 여러 편의 글과 그 실천이라 할 수 있는 뉴욕의 하이라인High Line 프로젝트를 통해 도시에 직면한 문제점을 해결하는 가장 좋은 방법은 산업 유산을 받아들이고 이용하는 것이라고 말해 왔다.

『상상하는 경관The Landscape Imagination: Collected Essays of James Corner 1990~2010』은 지난 20년간 학계에 발표된 코너의 글을 모은 것으로 그동안 조경계에 대두되었던 주요 이슈를 다루고 있다. 코너는 JCFOJames Corner Field Operations의 작업을 기반으로 이러한 글 속에 담긴 생각이 어떤 과정을 거쳐 실제 경관으로 구현되어 왔는지 설명한다.

6. 『멜론 스퀘어』

『멜론 스퀘어Mellon Square: Discovering a Modern Masterpiece』는 ‘현대의 경관: 전이와 변형Modern Landscapes: Transition & Transformation’ 시리즈의 두 번째 책으로 1955년 완공된 피츠버그Pittsburgh의 첫 번째 현대 정원 플라자garden plaza인 멜론 스퀘어의 발전 과정을 담고 있다. 이 책은 광장의 최종 결과물을 보여주는 데 집중하지 않는다. 디자인 발전 단계에 쓰였던 스케치와 식재 디테일, 구현된 모습에서는 느끼기 힘든 섬세한 생각이 적힌 디자인 노트, 나아가 핵심 디자이너들의 개인사까지 담아내며 설계 과정에 있어 어떤 요소가 결정적 요인으로 작용했는지 구체적으로 파고든다.

7. 『차세대 인프라스트럭처』

날이 갈수록 고밀화되고 복잡해지는 현대 도시를 산발적인 도시계획과 임시방편의 기반 시설 정비만으로 지탱할 수 있을까? 또는 그러한 방식으로 탄소 제약 조건과 기후 변화와 같은 전 지구적인 이슈에 대응할 수 있을까? 『차세대 인프라스트럭처Next Infrastructure: Principlesof Post-Industrial Public Works』는 이러한 질문에 답하려 한다. 캘리포니아의 마운트 포소Mount Poso 열병합 발전소에서 서울의 빗물 관리 시스템이나 싱가포르의 다목적 마리나 베리지Marina Barrage 프로젝트까지 희망적인 예를 제시한다. 나아가 이러한 개별 프로젝트가 도시스케일을 넘어 전 지구적 범위에서 얼마만큼의 경제적, 환경적, 사회적 의미를 지니는지 분석한다.

8. 『피플 해비타트: 건강한 녹색 도시를 위한 25가지생각』

미국 국민의 80퍼센트 이상이 도시와 부도심에 거주하는 것으로 조사되었다. 커뮤니티를 올바르게 이해하고 현실에 맞게 재정립하는 일이 그 어느 때보다 중요해졌으며, 인간이 만들어내는 환경 오염 물질에 대한 대처법에도 변화가 요구되고 있다. 『피플 해비타트: 건강한 녹색 도시를 위한 25가지 생각People Habitat: 25 Ways to Think About Greener, Healthier Cities』은 ‘사람들이 걷지 않는 이유’와 ‘녹색’ 하우징과 관련된 가벼운 담론에서 젠트리피케이션gentrifi cation과 같은 복잡한 문제까지 아우르며, 인류와 지구 모두를 위한 거주 생태계ecology of human settlement를 구현하는 방법을 지속가능성의 관점에서 제시한다.

9. 『프로젝티브 이콜로지』

지난 20년 동안 생태는 빠지지 않고 등장한 이슈이며, 이제는 새로운 계획을 수립하는 과정에서 생태주의적 설계를 염두에 두지 않을 수 없는 단계까지 이르렀다. 『프로젝티브 이콜로지Projective Ecologies』는 이러한 시점에 생태를 단순히 자연과학적 사고의 결과물로볼 수만은 없다고 주장한다. 현재 다양한 분야의 연구원, 이론가, 사회 평론가, 그리고 디자이너들이 생태를 보다 넒은 의미와 조건을 함축하는 메타포로 사용하고 있으며, 이는 생태를 기존의 적용 범위를 넘어 정치와경제, 그리고 사회적 함의까지 포함하는 단계에서 다시 정의할 것을 요구하고 있다는 것이다. 이 책은 이와 관련된 연구와 이론을 제시함과 동시에, 설계적인 가능성까지 모색하고자 한다. Gross.Max, JCFO, 숀 렐리Sean Lally, OMA, Stoss, West 8 등의 세계적 조경설계사무소에서 제공받은 이미지들은 책 전반에 걸쳐 현재 생태학적 설계와 관련 이론이 어느 수준까지 도달했는지 확인하는 데 큰 도움이 될 것이다.

10. 『어반 바이크 웨이 디자인 가이드』

NACTONational Association of City Transportation Offi cials에서 출간한 『어반 바이크 웨이 디자인 가이드Urban Bikeway Design Guide』는 미국 내 주요 자전거 도로의 규격, 법 체계, 운영 시스템 등을 조사·연구하여 하나의 가이드라인으로 정리한 책이다. 자전거 친화 도시별 특징과 관련 가이드라인이 담겨 있어 도시계획 과정에서 새롭게 교통망을 정리하거나 추가적인 자전거도로를 조성할 때 발생하는 문제점에 대한 해답을 찾을 수 있도록 구성했다. 다만 수록된 가이드라인이 미국 외의 국가에서 그대로 적용하기 어렵다는 점은 이 책의 한계로 지적되고 있다.

서울 視·공간의 탄생: 한성, 경성, 서울

제5회 서울사진축제, 2014.11.13.~12.13.

사진으로 보는 서울의 도시경관사 사진의 탄생은 근대적 시時·공간의 탄생과 궤를 함께 한다. 개항을 전후해 조선에 도입된 사진(술)은 근대성이 정초되기 시작한 ‘한성’에서 일제강점기의 ‘경성’, 광복 이후 전쟁의 폐허 속에서 재건한 현대의 ‘서울’에 이르기까지의 도시의 변화를 기록해왔다. 지금은 누구나 카메라 하나쯤 가지고 일상을 기록할 정도로 사진이 친근한 매체이지만, 여전히 사진은 도시와 사회의 역사를 탐색하는 중요한 사료이자 예술적 매체이기도 하다. 서울시는 2014년 11월 13일부터 한 달간 ‘서울 視·공간의 탄생: 한성, 경성, 서울’을 주제로 한 제5회 ‘서울사진축제’(총감독 이경민)를 개최했다. 이번 서울사진축제는 2012년부터 기획된 ‘서울 삼부작’의 마지막 전시로, 서울의 ‘기억’(2012), ‘사람’(2013)에 이어 ‘공간’을 키워드로 했다. 2014 서울사진축제는 서울 도시 경관의 변천사를 보여주는 본 전시(서울역사박물관 기획전시실)를 중심으로 시민참여형 전시로 기획된 특별전, 그리고 시민 강좌와 시민 워크숍을 비롯한 각종 시민 참여 프로그램으로 이루어졌다. 이번 전시는 외국인의 조선 여행기에서 시작해 국가기록원 등 정부와 서울시의 기록 사진 아카이브, 관변 간행물, 매체 사진, 사진가들의 작품 사진등 다양한 맥락에서 생산된 700여 점의 사진들이 망라되어 각 시대별 도시 이미지를 드러냈다. 동시에 도시경관 변화의 주요 원인인 도시계획, 근대 여가 문화, 전쟁, 근대화·산업화 정책 등을 키워드로 삼아 서울을 다층적으로 돌아볼 수 있었다. 한성에서 경성으로 본 전시 제1부 ‘한성에서 경성으로’는 1880년대의 사진을 시작으로 1945년 해방 이전까지 생산된 사진 자료를 다섯 개의 섹션으로 나누어 구성했다. 특히 개별사진들이 전달하는 물리적인 정보뿐만 아니라 각 사진이 생산되고 유통되는 방식을 통해 일제강점기 식민당국의 시각적 지배 방식을 살펴볼 수 있었다. 뿐만 아니라 소설이나 수필 등의 문학 작품과 영화 등을 통해 당시 경성 시민들의 도시에 대한 미적 감수성과 그에 대한 반응도 함께 살필 수 있도록 구성되었다. ‘원형경관과 그 변동’을 주제로 마련된 섹션1에서는 1876년 개항 이후부터 1907년 고종이 강제 퇴위되기 전까지 조선을 방문한 서양인과 일본인이 남긴 여행기와 사진첩을 통해 서울의 원형 경관을 볼 수 있었다. 또한, 대한제국기의 주요 건축물과 정동을 중심으로 형성된 외교관 거리의 모습을 통해 점차 변모해가는 도시 경관의 변화상을 만나게 된다. 섹션2 ‘근대 건축의 각축장’에서는 1900년대부터 1940년대 사이 세워진 근대 건축 사진을 아카이빙하여 건축물의 성격과 용도에 따라 보여주었으며, 섹션3 ‘박람회, 건축양식의 실험장’에서는 1929년 개최된 조선박람회장에 세워진 주요 전시관의 외관 사진을 중심으로 식민지 건축 양 식의 이중적 성격을 살펴보았다. ‘식민지 수도의 탄생’을 주제로 전시된 섹션4에서는 조선이 강제 병합된 직후부터 실시된 경성시구개정사업의 결과를 보여주는, 사업 이전과 이후의 모습을 비교한 20곳의 사진을 통해 경성이 식민지 수도로 재편되는 과정을 살펴보았다. 이러한 비교 방식의 사진 배치는 제국주의 시대에 고안된 시각적 설득 방안의 하나로, 시구개정사업으로 식민지 조선이 근대화, 문명화되었다는 착시 효과를 일으키게 하는 일제의 시각적 지배 방식의 하나였다. 섹션5 ‘식민지 관광과 경성의 표상’에서는 1930년을 전후해 운영된 경성유람버스의 주요 코스를 중심으로 경성의 이미지가 어떻게 생산되었으며 그 장소가 갖는 식민주의적 의미에 대해 살펴보았다. 이번 사진축제에서는 연계 프로그램으로 당시 ‘경성유람버스’의 노선(조선호텔[황궁우]-남산분수대[조선신궁]-신라호텔[장충단]-경복궁)을 따라 버스를 운행해 시민들이 공간 변화를 직접 체험할수 있게 했다. 경성에서 서울로 본 전시 제2부 ‘경성에서 서울로’는 1945년 해방 이후 식민지 수도라는 한계를 안고 근대 도시로 변모한 경성이 한국 전쟁과 전후 재건 사업, 1960년대부터 본격화된 근대화 및 산업화 정책, 그리고 재개발 사업 등의 과정을 거치며 현재의 메가 시티로 변화해온 모습을다루었다. 전쟁과 폐허, 그리고 개발의 과정 속 도시를 바라보는 여러 사진가의 시선 변화를 쫒는 것도 이번 전시의 또 다른 흥미로움이었다. 섹션1 ‘전쟁과 도시’에서는 한국 전쟁 당시의 사진들을 통해 집단적 기억과 표상으로 반복되는 도시 공간의 파괴를 바라보는 사진의 시선들에 초점을 맞춘다. 섹션2의 ‘착실한 전진’에서는 해방부터 1970년대까지 재건과 경제 개발 당시 ‘근대화’를 추진하는 서울의 이미지를 정부 공식 기록물, 관변 간행물에 수록된 사진을 통해 바라본다. 1960년대 고속도로 건설 현장의 황량한 벌판에 나란히 앉아 구경하는 갓 쓴 이들을 찍은 전몽각의 사진은 당시 서울의 물리적 경관뿐만 아니라그 풍경을 바라보는 시민들이 느꼈을 시각적 충격 또한 고스란히 전달한다. 섹션3 ‘정치적 풍경’에서는 대한뉴스 속 표어들과 함께, 정부 수립, 대통령 취임, 국빈 방문 등을 기념해 거리에 세워졌던 아치, 애국선열조상건립위원회가 세운 ‘애국선열’ 15인의 동상, 대중동원 사진을 통해 한국의 ‘근대화’ 과정 속의 경관을 살펴본다. 섹션4에서는 ‘살기 좋은 서울’이라는 주제로 1970년대 이래 공공 기록으로서 촬영된 자료 사진을 통해 재개발의 시대별 경향과 현장을 누비며 재개발이전부터 이후까지 촬영해 온 작가들의 사진을 통해 서울의 경관 변화를 비교해 본다. 섹션5 ‘유동하는 시선’으로 넘어오면 현재 활동하고 있는 사진가들의 시선을 통해 ‘도시의 눈Urban Eye’으로서 사가는 지금이 시점 우리가 어떠한 이미지를 ‘도시’라고 인식하고 의미화 하는지에 대한 실마리를 주는 동시에 도시 너머의 도시에 대해 이야기한다. 개인적 기록의 아카이빙서울사진축제의 ‘서울 삼부작’은 일반인들의 사적인 기념 사진을 박물관에 전시하면서 민간 기록물의 사회적 역할과 가치를 고민하는 계기를 만들었다는 점에서 또 다른 의미를 찾을 수 있다. 이경민 총감독은 “아카이브는 권력과 밀접한 관계를 가지기 때문에 이를 보완하는 개인 기록물이 반드시 필요”하다고 강조한 바 있다. “권력의 필요에 의해 생산된 아카이브는 국민들에게 전파되는 과정에서 국가 이데올로기가 개입되고, 이를 바탕으로 공식 역사와 공식 기억이 재구성”1될 수 있기때문이다. 이번 사진 축제의 특별전인 ‘여가의 탄생’은 서울의 대표적인 나들이 공간이었던 창경원의 모습을 통해 여가 문화의 한 면을 살펴보는 ‘창경원의 추억’과시민들의 나들이 사진을 공모하여 구성한 ‘추억의 나들이를 떠나요’로 구성되었다. 시민들의 추억이 담긴사진 속에는 공식 기록에 미처 담기지 못한 다양한 단편들이 담겨있어 역사적 사료로서의 가능성 역시 보여주었다. 연대기순으로 배열된 사진들을 따라가다 보면, 시간이흐름에 따라 겉모습을 바꾸어가며 반복되는 도시의 여러 요소들을 볼 수 있으며, 공간을 사용하는 사람들의문화적 관성도 끈질기게 이어지고 있음을 알아차릴 수있다. 이렇듯 우리가 계보를 짚어가며 기원의 현장을포착하려는 이유는 아마도 원형 속에 감춰진 사회적 의미를 파악하기 위함일 터이고, 이것이 아카이브 전시가 의미 있는 이유일 것이다.

서울 視·공간의 탄생: 한성, 경성, 서울

제5회 서울사진축제, 2014.11.13.~12.13.

사진으로 보는 서울의 도시경관사 사진의 탄생은 근대적 시時·공간의 탄생과 궤를 함께 한다. 개항을 전후해 조선에 도입된 사진(술)은 근대성이 정초되기 시작한 ‘한성’에서 일제강점기의 ‘경성’, 광복 이후 전쟁의 폐허 속에서 재건한 현대의 ‘서울’에 이르기까지의 도시의 변화를 기록해왔다. 지금은 누구나 카메라 하나쯤 가지고 일상을 기록할 정도로 사진이 친근한 매체이지만, 여전히 사진은 도시와 사회의 역사를 탐색하는 중요한 사료이자 예술적 매체이기도 하다. 서울시는 2014년 11월 13일부터 한 달간 ‘서울 視·공간의 탄생: 한성, 경성, 서울’을 주제로 한 제5회 ‘서울사진축제’(총감독 이경민)를 개최했다. 이번 서울사진축제는 2012년부터 기획된 ‘서울 삼부작’의 마지막 전시로, 서울의 ‘기억’(2012), ‘사람’(2013)에 이어 ‘공간’을 키워드로 했다. 2014 서울사진축제는 서울 도시 경관의 변천사를 보여주는 본 전시(서울역사박물관 기획전시실)를 중심으로 시민참여형 전시로 기획된 특별전, 그리고 시민 강좌와 시민 워크숍을 비롯한 각종 시민 참여 프로그램으로 이루어졌다. 이번 전시는 외국인의 조선 여행기에서 시작해 국가기록원 등 정부와 서울시의 기록 사진 아카이브, 관변 간행물, 매체 사진, 사진가들의 작품 사진등 다양한 맥락에서 생산된 700여 점의 사진들이 망라되어 각 시대별 도시 이미지를 드러냈다. 동시에 도시경관 변화의 주요 원인인 도시계획, 근대 여가 문화, 전쟁, 근대화·산업화 정책 등을 키워드로 삼아 서울을 다층적으로 돌아볼 수 있었다. 한성에서 경성으로 본 전시 제1부 ‘한성에서 경성으로’는 1880년대의 사진을 시작으로 1945년 해방 이전까지 생산된 사진 자료를 다섯 개의 섹션으로 나누어 구성했다. 특히 개별사진들이 전달하는 물리적인 정보뿐만 아니라 각 사진이 생산되고 유통되는 방식을 통해 일제강점기 식민당국의 시각적 지배 방식을 살펴볼 수 있었다. 뿐만 아니라 소설이나 수필 등의 문학 작품과 영화 등을 통해 당시 경성 시민들의 도시에 대한 미적 감수성과 그에 대한 반응도 함께 살필 수 있도록 구성되었다. ‘원형경관과 그 변동’을 주제로 마련된 섹션1에서는 1876년 개항 이후부터 1907년 고종이 강제 퇴위되기 전까지 조선을 방문한 서양인과 일본인이 남긴 여행기와 사진첩을 통해 서울의 원형 경관을 볼 수 있었다. 또한, 대한제국기의 주요 건축물과 정동을 중심으로 형성된 외교관 거리의 모습을 통해 점차 변모해가는 도시 경관의 변화상을 만나게 된다. 섹션2 ‘근대 건축의 각축장’에서는 1900년대부터 1940년대 사이 세워진 근대 건축 사진을 아카이빙하여 건축물의 성격과 용도에 따라 보여주었으며, 섹션3 ‘박람회, 건축양식의 실험장’에서는 1929년 개최된 조선박람회장에 세워진 주요 전시관의 외관 사진을 중심으로 식민지 건축 양 식의 이중적 성격을 살펴보았다. ‘식민지 수도의 탄생’을 주제로 전시된 섹션4에서는 조선이 강제 병합된 직후부터 실시된 경성시구개정사업의 결과를 보여주는, 사업 이전과 이후의 모습을 비교한 20곳의 사진을 통해 경성이 식민지 수도로 재편되는 과정을 살펴보았다. 이러한 비교 방식의 사진 배치는 제국주의 시대에 고안된 시각적 설득 방안의 하나로, 시구개정사업으로 식민지 조선이 근대화, 문명화되었다는 착시 효과를 일으키게 하는 일제의 시각적 지배 방식의 하나였다. 섹션5 ‘식민지 관광과 경성의 표상’에서는 1930년을 전후해 운영된 경성유람버스의 주요 코스를 중심으로 경성의 이미지가 어떻게 생산되었으며 그 장소가 갖는 식민주의적 의미에 대해 살펴보았다. 이번 사진축제에서는 연계 프로그램으로 당시 ‘경성유람버스’의 노선(조선호텔[황궁우]-남산분수대[조선신궁]-신라호텔[장충단]-경복궁)을 따라 버스를 운행해 시민들이 공간 변화를 직접 체험할수 있게 했다. 경성에서 서울로 본 전시 제2부 ‘경성에서 서울로’는 1945년 해방 이후 식민지 수도라는 한계를 안고 근대 도시로 변모한 경성이 한국 전쟁과 전후 재건 사업, 1960년대부터 본격화된 근대화 및 산업화 정책, 그리고 재개발 사업 등의 과정을 거치며 현재의 메가 시티로 변화해온 모습을다루었다. 전쟁과 폐허, 그리고 개발의 과정 속 도시를 바라보는 여러 사진가의 시선 변화를 쫒는 것도 이번 전시의 또 다른 흥미로움이었다. 섹션1 ‘전쟁과 도시’에서는 한국 전쟁 당시의 사진들을 통해 집단적 기억과 표상으로 반복되는 도시 공간의 파괴를 바라보는 사진의 시선들에 초점을 맞춘다. 섹션2의 ‘착실한 전진’에서는 해방부터 1970년대까지 재건과 경제 개발 당시 ‘근대화’를 추진하는 서울의 이미지를 정부 공식 기록물, 관변 간행물에 수록된 사진을 통해 바라본다. 1960년대 고속도로 건설 현장의 황량한 벌판에 나란히 앉아 구경하는 갓 쓴 이들을 찍은 전몽각의 사진은 당시 서울의 물리적 경관뿐만 아니라그 풍경을 바라보는 시민들이 느꼈을 시각적 충격 또한 고스란히 전달한다. 섹션3 ‘정치적 풍경’에서는 대한뉴스 속 표어들과 함께, 정부 수립, 대통령 취임, 국빈 방문 등을 기념해 거리에 세워졌던 아치, 애국선열조상건립위원회가 세운 ‘애국선열’ 15인의 동상, 대중동원 사진을 통해 한국의 ‘근대화’ 과정 속의 경관을 살펴본다. 섹션4에서는 ‘살기 좋은 서울’이라는 주제로 1970년대 이래 공공 기록으로서 촬영된 자료 사진을 통해 재개발의 시대별 경향과 현장을 누비며 재개발이전부터 이후까지 촬영해 온 작가들의 사진을 통해 서울의 경관 변화를 비교해 본다. 섹션5 ‘유동하는 시선’으로 넘어오면 현재 활동하고 있는 사진가들의 시선을 통해 ‘도시의 눈Urban Eye’으로서 사가는 지금이 시점 우리가 어떠한 이미지를 ‘도시’라고 인식하고 의미화 하는지에 대한 실마리를 주는 동시에 도시 너머의 도시에 대해 이야기한다. 개인적 기록의 아카이빙서울사진축제의 ‘서울 삼부작’은 일반인들의 사적인 기념 사진을 박물관에 전시하면서 민간 기록물의 사회적 역할과 가치를 고민하는 계기를 만들었다는 점에서 또 다른 의미를 찾을 수 있다. 이경민 총감독은 “아카이브는 권력과 밀접한 관계를 가지기 때문에 이를 보완하는 개인 기록물이 반드시 필요”하다고 강조한 바 있다. “권력의 필요에 의해 생산된 아카이브는 국민들에게 전파되는 과정에서 국가 이데올로기가 개입되고, 이를 바탕으로 공식 역사와 공식 기억이 재구성”1될 수 있기때문이다. 이번 사진 축제의 특별전인 ‘여가의 탄생’은 서울의 대표적인 나들이 공간이었던 창경원의 모습을 통해 여가 문화의 한 면을 살펴보는 ‘창경원의 추억’과시민들의 나들이 사진을 공모하여 구성한 ‘추억의 나들이를 떠나요’로 구성되었다. 시민들의 추억이 담긴사진 속에는 공식 기록에 미처 담기지 못한 다양한 단편들이 담겨있어 역사적 사료로서의 가능성 역시 보여주었다. 연대기순으로 배열된 사진들을 따라가다 보면, 시간이흐름에 따라 겉모습을 바꾸어가며 반복되는 도시의 여러 요소들을 볼 수 있으며, 공간을 사용하는 사람들의문화적 관성도 끈질기게 이어지고 있음을 알아차릴 수있다. 이렇듯 우리가 계보를 짚어가며 기원의 현장을포착하려는 이유는 아마도 원형 속에 감춰진 사회적 의미를 파악하기 위함일 터이고, 이것이 아카이브 전시가 의미 있는 이유일 것이다. 하늘에서 본 지구Mind the Earth

벌목 패턴도 아름다울 수 있을까? 높은 곳에서 열대우림을 바라본 위성 사진은 땅에 그려진 정교한 패턴을 보여주지만 그 이면에는 거대한 면적의 열대 우림이 매일 사라지고 있다는 두려운 이야기가 깔려 있다. ‘마인드 디 어스Mind the Earth’ 전은 구글 어스Google Earth로 촬영한 위성 사진을 통해 지구가 얼마나 다양한 모습을 하고 있고 어떻게 변화했는지, 어느 정도로 회복탄력적resilient이고 동시에 얼마나 위험에 취약한지 보여준다. ‘마인드 디 어스’ 전은 리얼대니아Realdania와 램볼Ramboll의 후원으로 2014년 11월 20일부터 2015년 1월 11일까지 덴마크 건축 센터Danish Architecture Centre에서 전시된다. 지상을 줌 인, 줌 아웃한 구글 어스의 위성 사진을 통해 지구의 경관 이면에 담긴 제각각의 독특한 이야기를 들려준다. 하늘에서 바라본 바다 위에 흩뿌려진 섬 마을, 대도시, 식량을 생산하는 거대한 크기의 농지 등의 경관은 상당히 매혹적이다. 관람객은 이전에 미처 알아차리지 못했던 지구의 모습에 주목하게 될 것이다. 지상 10km 높이에서 지구를 바라본 사진에서 산과 바다, 도로, 건물 등이 만든 여러 패턴을 볼 수 있다. 이러한 패턴들은 우리가 평소에는 짐작할 수 없었던 모양이다. 바로 우리가 그 패턴의 일부분이기 때문이다. 좀 더 확대해서 들여다보면 모든 장소와 지역이 제각기 독특한 특징과 이야기를 가지고 있다는 것을 알 수 있다. 덴마크 건축 센터의 홍보팀장 마틴 빈터Martin Winther는 “이 아름다운 사진들은 세계화, 도시화, 기후 변화와 같은 지구의 변화가 만들어내는 여러 가지 양상을 보여준다. 관람객은 지구의 다양한 모습에 전율을 느끼고 놀라게 될 것이다. 그러나 이와 동시에 지구의 자원은 무한하지 않으며 우리가 가진 자원을 소중히 다루어야 할 공동 의무가 있다는 것을 생각하게 될 것이다”라고 전했다. 지구의 패턴이 보여주는 미래 이번 전시는 삶과 거주에 초점을 둔 4개의 주제―식량, 에너지, 교통, 수자원―에 대해 다루고 있다. 전시의 주제를 통해 사람, 도시, 경관을 위한 미래의 모습은 어떤 것인지, 우리의 삶의 기반은 무엇인지, 우리가 이용할 자원은 어디에서 얻게 될 것인지 살펴본다. 사진은 동일한 공간을 서로 다른 시간대에 촬영해 보여줌으로써 시간의 흐름에 따라 변화하는 모습을 강조하고 있다. 이번 전시는 램볼의 선임 건축가이자 도시계획가인 캐스퍼 브레인홀트 백Kasper Brejnholt Bak과 작가, 번역가, 소리 예술가로 활동하고 있는 모르텐 쇤더고르Morten Søndergaard의 합작 결과물로, 위성 사진에 대한 각자의 접근 방식과 해석을 보여준다. 캐스퍼가 건축적 관점에서 사실적으로 접근했다면 모르텐은 시적이고 철학적인 관점을 보여준다. 이들은 이미지에 대해 공감과 이해를 이끌어내고 우리가 사는 세계가 어느 특정한 순간에 어떻게 보이는지, 미래에는 결국 어떻게 보이게 될지 말하고자 한다. 본 전시를 계획하며 오랜 기간 동안 전시에 사용될 구글 어스의 위성 사진을 수집해 온 캐스퍼 브레인 홀트백은 “도시계획가로서 내가 흥미를 가지고 있는 것은 세계화와 도시화가 미래에 우리가 구상할 마을과 도시를 만드는 방식에 필요한 새로운 필수 전제 조건을 어떻게 만들어내는가이다. 나는 항공 사진을 통해 본 지구의 그래픽적 아름다움과 지구의 자원에 대한 지식의 병합이 우리 개개인과 전체가 구성하는 지구의 패턴에 관한 여러 생각을 자극하게 될 것이라 기대한다”고 설명했다.

하늘에서 본 지구Mind the Earth

벌목 패턴도 아름다울 수 있을까? 높은 곳에서 열대우림을 바라본 위성 사진은 땅에 그려진 정교한 패턴을 보여주지만 그 이면에는 거대한 면적의 열대 우림이 매일 사라지고 있다는 두려운 이야기가 깔려 있다. ‘마인드 디 어스Mind the Earth’ 전은 구글 어스Google Earth로 촬영한 위성 사진을 통해 지구가 얼마나 다양한 모습을 하고 있고 어떻게 변화했는지, 어느 정도로 회복탄력적resilient이고 동시에 얼마나 위험에 취약한지 보여준다. ‘마인드 디 어스’ 전은 리얼대니아Realdania와 램볼Ramboll의 후원으로 2014년 11월 20일부터 2015년 1월 11일까지 덴마크 건축 센터Danish Architecture Centre에서 전시된다. 지상을 줌 인, 줌 아웃한 구글 어스의 위성 사진을 통해 지구의 경관 이면에 담긴 제각각의 독특한 이야기를 들려준다. 하늘에서 바라본 바다 위에 흩뿌려진 섬 마을, 대도시, 식량을 생산하는 거대한 크기의 농지 등의 경관은 상당히 매혹적이다. 관람객은 이전에 미처 알아차리지 못했던 지구의 모습에 주목하게 될 것이다. 지상 10km 높이에서 지구를 바라본 사진에서 산과 바다, 도로, 건물 등이 만든 여러 패턴을 볼 수 있다. 이러한 패턴들은 우리가 평소에는 짐작할 수 없었던 모양이다. 바로 우리가 그 패턴의 일부분이기 때문이다. 좀 더 확대해서 들여다보면 모든 장소와 지역이 제각기 독특한 특징과 이야기를 가지고 있다는 것을 알 수 있다. 덴마크 건축 센터의 홍보팀장 마틴 빈터Martin Winther는 “이 아름다운 사진들은 세계화, 도시화, 기후 변화와 같은 지구의 변화가 만들어내는 여러 가지 양상을 보여준다. 관람객은 지구의 다양한 모습에 전율을 느끼고 놀라게 될 것이다. 그러나 이와 동시에 지구의 자원은 무한하지 않으며 우리가 가진 자원을 소중히 다루어야 할 공동 의무가 있다는 것을 생각하게 될 것이다”라고 전했다. 지구의 패턴이 보여주는 미래 이번 전시는 삶과 거주에 초점을 둔 4개의 주제―식량, 에너지, 교통, 수자원―에 대해 다루고 있다. 전시의 주제를 통해 사람, 도시, 경관을 위한 미래의 모습은 어떤 것인지, 우리의 삶의 기반은 무엇인지, 우리가 이용할 자원은 어디에서 얻게 될 것인지 살펴본다. 사진은 동일한 공간을 서로 다른 시간대에 촬영해 보여줌으로써 시간의 흐름에 따라 변화하는 모습을 강조하고 있다. 이번 전시는 램볼의 선임 건축가이자 도시계획가인 캐스퍼 브레인홀트 백Kasper Brejnholt Bak과 작가, 번역가, 소리 예술가로 활동하고 있는 모르텐 쇤더고르Morten Søndergaard의 합작 결과물로, 위성 사진에 대한 각자의 접근 방식과 해석을 보여준다. 캐스퍼가 건축적 관점에서 사실적으로 접근했다면 모르텐은 시적이고 철학적인 관점을 보여준다. 이들은 이미지에 대해 공감과 이해를 이끌어내고 우리가 사는 세계가 어느 특정한 순간에 어떻게 보이는지, 미래에는 결국 어떻게 보이게 될지 말하고자 한다. 본 전시를 계획하며 오랜 기간 동안 전시에 사용될 구글 어스의 위성 사진을 수집해 온 캐스퍼 브레인 홀트백은 “도시계획가로서 내가 흥미를 가지고 있는 것은 세계화와 도시화가 미래에 우리가 구상할 마을과 도시를 만드는 방식에 필요한 새로운 필수 전제 조건을 어떻게 만들어내는가이다. 나는 항공 사진을 통해 본 지구의 그래픽적 아름다움과 지구의 자원에 대한 지식의 병합이 우리 개개인과 전체가 구성하는 지구의 패턴에 관한 여러 생각을 자극하게 될 것이라 기대한다”고 설명했다. 협력적 주거 공동체

아홉 개의 ‘Co-Living Scenarios’

현재 한국은 1인 가구가 계속해서 증가하고 있으며, 저출산과 고령화 문제까지 더해져 가족 구조의 큰 변화를 겪고 있다. 더 이상 이웃과 공동체라는 말이 공감을 불러일으키지 못하는 사회가 된 듯하다. 새로운 사회적 가족과 대안적 주거 공간의 등장을 요구하는 목소리가 있지만, 그에 대한 답은 그리 쉽게 제시되지 않는 다. 지금 서울시립미술관에서 열리고 있는 ‘협력적 주거 공동체: Co-Living Scenarios’ 전은 이러한 주거와 공동체적 삶에 대해 조금 다른 시각을 가진 아홉 개의 시나리오를 제시한다. 미술관의 1층 플랫폼 지붕 상단에는, 건축가 유걸(iArc)의 ‘페블 앤드 버블Pebble & Bubble’이 설치되어 있다. 이 작품의 시나리오는 다음과 같다. ‘조그만 땅을 갖고 있던 누군가가 적은 예산으로 공용 공간을 만들려고 한다. 그는 동네의 3D 프린팅 숍에서 페블과 버블로 불리는 건축물을 출력하여 자신의 땅에 설치한다. 몇몇 사람에게 세를 내주며 공동체를 형성한다.’ 유걸은 “그동안의 건축은 너무 비싼 ‘특수해’였다”며, 저렴한 가격에 제공할 수 있는 소비자 중심의 ‘일반해’를 제안한다. 이 ‘일반해’는 3D 프린팅을 통해 쉽게 찍어낼 수 있으면서, 건축가의 도움이 필요 없는 구조를 취할 것이라 말한다. 본 전시장에 들어서면 입구 한구석에 ‘C BAR 일보’라는 제목이 붙은 신문 더미를 볼 수 있다. 작품의 형태에서 단지 건축적인 시나리오만을 얘기하지 않을 것이라 예상할 수 있다. C BARCo-working Bar Architecture Research는 이 신문을 만들어낸 공동체의 이름이기도하다. C BAR는 다양한 분야의 사람들이 가상의 C형 바bar에 모여 생각을 나누는 일종의 협력적 사유 집단이다. 이들은 “물리적인 해결책만을 제시한다면 지금과 같은 주거 환경에 변화는 없을 것”이라며, 서울시 예산이 그들이 제안하는 ‘공유 부동산 개발 펀드 운용계획’에 투자되었을 때 어떠한 방식으로 새로운 공유 공간이 창출될 수 있을지 분석한다. 신문이 놓인 곳을 지나 녹색 플라스틱 골판지로 만들어진 책장 너머로 하얀색 건축 모형이 보인다. 건축가 신승수(디자인그룹오즈)와 조경과 건축을 함께 하고 있는 유승종(라이브스케이프)이 협업한 ‘Our Home / My City’다. 이들은 “공간의 공유에 앞서, 사용의 공유와 사용 가치의 공유”를 위한 시스템을 제안한다. 이 시스템은 나의 방과 ‘우리의 방(옥상)’이 수직적으로 결합하는 구조를 갖는다. 이러한 ‘우리의 방’들은 수평적으로 맞물려서 작동하면서 공유의 공간이 된다. 씨드머니seed money로 대표되는 사회-경제적인 운영 체제도 추가적으로 제공하여 자족적인 삶이 가능한 공동체를 지향한다. 그렇다면 이렇게 공유에 대한 생각이 변화하고, 실제 공유하는 삶을 살아가게 되면 어떤 일들이 벌어질까? 공동 주거에 대한 공부와 작업을 목적으로 만들어진 김경란Q(크크륵크득건축사사무소), 이진오J(SAAI), 김수영K(su:mvie) 3명으로 구성된 QJK는 ‘아파트멘트Apartment’라는 시나리오를 보여준다. 이 시나리오의 배경은 아파트다. 이들은 공유의 행위를 만드는 방법보다는, 공간이 공유된 ‘후’의 이야기를 풀어놓는다. 이 작품은 아파트 내의 ‘가상의 공공 공간’의 운영 방식과 그 안에서 벌어질 수 있는 다양한 삶의 모습을 그려내고 있다. 이진오는 “어떤 공간에서의 삶은 거주자가 그 주거 공간을 대하는 태도에 따라 달라진다”고 말한다. 아파트에 (개인적인 삶을 지향하는 사람들이 아닌) 공동의 삶을 이해하고 받아들일 준비가 되어있는 사람들이 살게 되었을 때, 아파트는 전혀 다른 주거 공간이 될 수 있다는 것이다. 아파트멘트를 마주보는 벽에는 이번 전시에서 가장 건축적인 방식으로 공공 주거의 형태를 제안하는 작품, ‘수직마을입주기’가 있다. 건축가 조남호(솔토지빈건축사사무소)는 “그동안의 주거는 상품에 가까웠다”고 평가하며, 주민들이 직접 나서서 주택을 짓는 일에 참여하는방안을 제시한다. 그가 이 작품에서 제안한 주거 방안은 ‘조립식 모듈러 시스템’이다. 한 변이 6m로 이루어진 정육면체가 연속적으로 배치된 철골 구조 시스템에는 고층 주거의 구조와 설비 시스템이 내장되어 있다. 이 구조에 더해지는 ‘경골목구조 패널 시스템’은 주민들이 인테리어 수준의 작업만으로도 집을 지을 수 있게 한다. 이런 과정을 통해 하나의 건물 속에는 쓸모와 필요에 따라 자족적 주거 형태가 조직되고, 여러 주거가 유기적으로 연결되는 수직적인 구조의 마을이 탄생한다. 전시 공간 한 구석에서 들리는 웃음소리를 따라가면, 하얀 플라스틱 골판지로 만들어진 공간 속에 놓인 브라운관 TV 하나를 발견할 수 있다. ‘피타집 다큐멘터리’는 실제 ‘수직마을입주기’에서 말하는 인테리어 수준(?)의 자재를 가지고 집을 지은 학생들(PaTI 한배곳 일학년)의 동영상 기록물이다. 이 다큐에는 파주의 타이포그래피 학교인 PaTI의 ‘공간 만들기’ 수업 과정(강의: 장영철_와이즈건축)이 담겨있다. 비록 한 달이라는 짧은 시간의 기록이지만, 그 어느 작품보다 현실적인 이야기가 많이 담겨있다. 각목과 플라베니아(플라스틱 재질의 골판지)로 만든 판잣집에서 학생들은 수업 이전에는 생각하지 못했던, 체감하지 못했던 이야기를 기록한다. 한 학생은, “어른들은 ‘요즘 젊은이들은 이기주의적이고, 그들이 SNS를 통해 만드는 관계는 진정한 관계가 아니’라고 하지만, 마음 편히 관계를 맺을 수 있는 장소가 없다”는 말로 ‘피타집에서의 한 달은 소중한 경험이었다’는 소감을 대신했다. 다큐의 마지막 부분의 “주거와 같이 당연히 필요한 것을 쉽게 얻기 힘든 사회가 상식적으로 이해되지 않는다”는 인터뷰 내용도 다른 작품과는 다른 ‘실제’의 경험이었기에 가능하지 않았을까. 당신이 새로운 1인 주거의 형태를 찾고 있다면, 건축가 조재원(공일스튜디오)의 ‘우공집 복덕방’을 방문하길 바란다. ‘우연한 공동체의 집’을 줄인 우공집의 작품 설명은 “현대인이 필요한 공간, 필요한 쓸모 이상의 너무나 많은 것을 갖고 있다”는 말로 시작된다. 이 복덕방에서는 방, 서재, 사무 공간 등 하나의 기능만을 위한 공간을 제공한다. 시간 혹은 월 단위로 시간을 변경하며 사용할 수 있는 집도 제공한다. 전시장에 설치된 ‘팝업오피스’에서는 이와 관련된 정보를 제공한다. 우공집을 지나서 식물로 가득한 우편함과 선반이 창가에 놓여있는 것을 볼 수 있다. 이 설치 작품은, ‘녹색의 공극porosity: 입체적 도시 영농’이라는 실험의 일부다. 건축가 황두진(황두진건축사사무소)은 현재 아파트는 “공극률 0에 육박하는” 폐쇄적이고 획일화된 공간이라며, 이러한 공간에서 ‘농업의 행위’가 만들어낼 가능성을 얘기한다. 그는 “주거만 담당하는 건물은 필요 없어질 것”이라며, 기능과 용도에 따른 공간 분류가 아닌 인간의 행위에 따른 분류가 필요해질 것이라 말한다. 이 우편함과 공구함은 아파트의 남는 공간에서 ‘농업’의 행위가 만들어낼 변화를 미술관 곳곳의 자투리 공간을 통해 보여주려 한다. 3층 중앙의 ‘크리스탈 룸’에는 건축가 김영옥(Rodemn A. I)의 ‘3rd SCAPE’가 있다. 아마 많은 사람들이 (녹색의) 우편함이 전시의 끝이라고 생각하며, 이 아홉 번째 작품의 존재를 모르고 지나치지 않았을까? 전시 공간의 이름과는 전혀 어울리지 않는 깜깜한 공간 한쪽 구석에 놓인 스포트라이트를 따라가면 책 하나를 발견할 수 있다. 책장 하나하나에는 더 나은 주거의 모습을 그려낸 수많은 스케치와 입단면도가 자리하고 있다. 수십·수백 개의 도면을 통해 “삶의 영역을 나누고 기억의 영역을 공유하는, 함께 나누면서 사는 집”을 상상하게 한다. 전시를 보고나면 마치 공유 주거가 행복과 더 나은 삶의 기반을 제공할 것만 같은 생각을 할 수 있다. 그러나 “물론 형식이 도움이 될 수는 있겠지만, 건축이 삶을 바꾼다? 이것에는 동의하지 못하겠다. (어떤 공간에) 들어 오는 사람들의 인식이 변해야 한다”라는 한 건축가의말은 우리가 공동체적 삶에 대해 얼마나 준비되어 있는지 생각해 보게 한다. 전시장을 빠져나가기 전에 ‘건축가별 인터뷰’를 꼭 한번 들어보길 권한다. 아홉 개의 서로 다른 이야기가 하나의 목소리를 내고 있는 것을 느끼게 될 것이다. 이번 전시는 1월 25일까지 열린다.

협력적 주거 공동체

아홉 개의 ‘Co-Living Scenarios’

현재 한국은 1인 가구가 계속해서 증가하고 있으며, 저출산과 고령화 문제까지 더해져 가족 구조의 큰 변화를 겪고 있다. 더 이상 이웃과 공동체라는 말이 공감을 불러일으키지 못하는 사회가 된 듯하다. 새로운 사회적 가족과 대안적 주거 공간의 등장을 요구하는 목소리가 있지만, 그에 대한 답은 그리 쉽게 제시되지 않는 다. 지금 서울시립미술관에서 열리고 있는 ‘협력적 주거 공동체: Co-Living Scenarios’ 전은 이러한 주거와 공동체적 삶에 대해 조금 다른 시각을 가진 아홉 개의 시나리오를 제시한다. 미술관의 1층 플랫폼 지붕 상단에는, 건축가 유걸(iArc)의 ‘페블 앤드 버블Pebble & Bubble’이 설치되어 있다. 이 작품의 시나리오는 다음과 같다. ‘조그만 땅을 갖고 있던 누군가가 적은 예산으로 공용 공간을 만들려고 한다. 그는 동네의 3D 프린팅 숍에서 페블과 버블로 불리는 건축물을 출력하여 자신의 땅에 설치한다. 몇몇 사람에게 세를 내주며 공동체를 형성한다.’ 유걸은 “그동안의 건축은 너무 비싼 ‘특수해’였다”며, 저렴한 가격에 제공할 수 있는 소비자 중심의 ‘일반해’를 제안한다. 이 ‘일반해’는 3D 프린팅을 통해 쉽게 찍어낼 수 있으면서, 건축가의 도움이 필요 없는 구조를 취할 것이라 말한다. 본 전시장에 들어서면 입구 한구석에 ‘C BAR 일보’라는 제목이 붙은 신문 더미를 볼 수 있다. 작품의 형태에서 단지 건축적인 시나리오만을 얘기하지 않을 것이라 예상할 수 있다. C BARCo-working Bar Architecture Research는 이 신문을 만들어낸 공동체의 이름이기도하다. C BAR는 다양한 분야의 사람들이 가상의 C형 바bar에 모여 생각을 나누는 일종의 협력적 사유 집단이다. 이들은 “물리적인 해결책만을 제시한다면 지금과 같은 주거 환경에 변화는 없을 것”이라며, 서울시 예산이 그들이 제안하는 ‘공유 부동산 개발 펀드 운용계획’에 투자되었을 때 어떠한 방식으로 새로운 공유 공간이 창출될 수 있을지 분석한다. 신문이 놓인 곳을 지나 녹색 플라스틱 골판지로 만들어진 책장 너머로 하얀색 건축 모형이 보인다. 건축가 신승수(디자인그룹오즈)와 조경과 건축을 함께 하고 있는 유승종(라이브스케이프)이 협업한 ‘Our Home / My City’다. 이들은 “공간의 공유에 앞서, 사용의 공유와 사용 가치의 공유”를 위한 시스템을 제안한다. 이 시스템은 나의 방과 ‘우리의 방(옥상)’이 수직적으로 결합하는 구조를 갖는다. 이러한 ‘우리의 방’들은 수평적으로 맞물려서 작동하면서 공유의 공간이 된다. 씨드머니seed money로 대표되는 사회-경제적인 운영 체제도 추가적으로 제공하여 자족적인 삶이 가능한 공동체를 지향한다. 그렇다면 이렇게 공유에 대한 생각이 변화하고, 실제 공유하는 삶을 살아가게 되면 어떤 일들이 벌어질까? 공동 주거에 대한 공부와 작업을 목적으로 만들어진 김경란Q(크크륵크득건축사사무소), 이진오J(SAAI), 김수영K(su:mvie) 3명으로 구성된 QJK는 ‘아파트멘트Apartment’라는 시나리오를 보여준다. 이 시나리오의 배경은 아파트다. 이들은 공유의 행위를 만드는 방법보다는, 공간이 공유된 ‘후’의 이야기를 풀어놓는다. 이 작품은 아파트 내의 ‘가상의 공공 공간’의 운영 방식과 그 안에서 벌어질 수 있는 다양한 삶의 모습을 그려내고 있다. 이진오는 “어떤 공간에서의 삶은 거주자가 그 주거 공간을 대하는 태도에 따라 달라진다”고 말한다. 아파트에 (개인적인 삶을 지향하는 사람들이 아닌) 공동의 삶을 이해하고 받아들일 준비가 되어있는 사람들이 살게 되었을 때, 아파트는 전혀 다른 주거 공간이 될 수 있다는 것이다. 아파트멘트를 마주보는 벽에는 이번 전시에서 가장 건축적인 방식으로 공공 주거의 형태를 제안하는 작품, ‘수직마을입주기’가 있다. 건축가 조남호(솔토지빈건축사사무소)는 “그동안의 주거는 상품에 가까웠다”고 평가하며, 주민들이 직접 나서서 주택을 짓는 일에 참여하는방안을 제시한다. 그가 이 작품에서 제안한 주거 방안은 ‘조립식 모듈러 시스템’이다. 한 변이 6m로 이루어진 정육면체가 연속적으로 배치된 철골 구조 시스템에는 고층 주거의 구조와 설비 시스템이 내장되어 있다. 이 구조에 더해지는 ‘경골목구조 패널 시스템’은 주민들이 인테리어 수준의 작업만으로도 집을 지을 수 있게 한다. 이런 과정을 통해 하나의 건물 속에는 쓸모와 필요에 따라 자족적 주거 형태가 조직되고, 여러 주거가 유기적으로 연결되는 수직적인 구조의 마을이 탄생한다. 전시 공간 한 구석에서 들리는 웃음소리를 따라가면, 하얀 플라스틱 골판지로 만들어진 공간 속에 놓인 브라운관 TV 하나를 발견할 수 있다. ‘피타집 다큐멘터리’는 실제 ‘수직마을입주기’에서 말하는 인테리어 수준(?)의 자재를 가지고 집을 지은 학생들(PaTI 한배곳 일학년)의 동영상 기록물이다. 이 다큐에는 파주의 타이포그래피 학교인 PaTI의 ‘공간 만들기’ 수업 과정(강의: 장영철_와이즈건축)이 담겨있다. 비록 한 달이라는 짧은 시간의 기록이지만, 그 어느 작품보다 현실적인 이야기가 많이 담겨있다. 각목과 플라베니아(플라스틱 재질의 골판지)로 만든 판잣집에서 학생들은 수업 이전에는 생각하지 못했던, 체감하지 못했던 이야기를 기록한다. 한 학생은, “어른들은 ‘요즘 젊은이들은 이기주의적이고, 그들이 SNS를 통해 만드는 관계는 진정한 관계가 아니’라고 하지만, 마음 편히 관계를 맺을 수 있는 장소가 없다”는 말로 ‘피타집에서의 한 달은 소중한 경험이었다’는 소감을 대신했다. 다큐의 마지막 부분의 “주거와 같이 당연히 필요한 것을 쉽게 얻기 힘든 사회가 상식적으로 이해되지 않는다”는 인터뷰 내용도 다른 작품과는 다른 ‘실제’의 경험이었기에 가능하지 않았을까. 당신이 새로운 1인 주거의 형태를 찾고 있다면, 건축가 조재원(공일스튜디오)의 ‘우공집 복덕방’을 방문하길 바란다. ‘우연한 공동체의 집’을 줄인 우공집의 작품 설명은 “현대인이 필요한 공간, 필요한 쓸모 이상의 너무나 많은 것을 갖고 있다”는 말로 시작된다. 이 복덕방에서는 방, 서재, 사무 공간 등 하나의 기능만을 위한 공간을 제공한다. 시간 혹은 월 단위로 시간을 변경하며 사용할 수 있는 집도 제공한다. 전시장에 설치된 ‘팝업오피스’에서는 이와 관련된 정보를 제공한다. 우공집을 지나서 식물로 가득한 우편함과 선반이 창가에 놓여있는 것을 볼 수 있다. 이 설치 작품은, ‘녹색의 공극porosity: 입체적 도시 영농’이라는 실험의 일부다. 건축가 황두진(황두진건축사사무소)은 현재 아파트는 “공극률 0에 육박하는” 폐쇄적이고 획일화된 공간이라며, 이러한 공간에서 ‘농업의 행위’가 만들어낼 가능성을 얘기한다. 그는 “주거만 담당하는 건물은 필요 없어질 것”이라며, 기능과 용도에 따른 공간 분류가 아닌 인간의 행위에 따른 분류가 필요해질 것이라 말한다. 이 우편함과 공구함은 아파트의 남는 공간에서 ‘농업’의 행위가 만들어낼 변화를 미술관 곳곳의 자투리 공간을 통해 보여주려 한다. 3층 중앙의 ‘크리스탈 룸’에는 건축가 김영옥(Rodemn A. I)의 ‘3rd SCAPE’가 있다. 아마 많은 사람들이 (녹색의) 우편함이 전시의 끝이라고 생각하며, 이 아홉 번째 작품의 존재를 모르고 지나치지 않았을까? 전시 공간의 이름과는 전혀 어울리지 않는 깜깜한 공간 한쪽 구석에 놓인 스포트라이트를 따라가면 책 하나를 발견할 수 있다. 책장 하나하나에는 더 나은 주거의 모습을 그려낸 수많은 스케치와 입단면도가 자리하고 있다. 수십·수백 개의 도면을 통해 “삶의 영역을 나누고 기억의 영역을 공유하는, 함께 나누면서 사는 집”을 상상하게 한다. 전시를 보고나면 마치 공유 주거가 행복과 더 나은 삶의 기반을 제공할 것만 같은 생각을 할 수 있다. 그러나 “물론 형식이 도움이 될 수는 있겠지만, 건축이 삶을 바꾼다? 이것에는 동의하지 못하겠다. (어떤 공간에) 들어 오는 사람들의 인식이 변해야 한다”라는 한 건축가의말은 우리가 공동체적 삶에 대해 얼마나 준비되어 있는지 생각해 보게 한다. 전시장을 빠져나가기 전에 ‘건축가별 인터뷰’를 꼭 한번 들어보길 권한다. 아홉 개의 서로 다른 이야기가 하나의 목소리를 내고 있는 것을 느끼게 될 것이다. 이번 전시는 1월 25일까지 열린다. 미래의 조경가 키우는 어린이 조경학교

초등학생 대상으로 조경의 미적·생태적·사회적 가치 교육

“여기 앞에 있는 건 화단이고요, 정원에 있는 건 파라솔이랑 큰 벚나무고요, 또 이 옥상에 있는 건 작은 벚나무인데 여기는 하늘 공원이에요.” 작품 설명을 부탁하자 정우진 군(숭덕초 4학년)은 부끄러운 듯 망설이는 가 싶더니 이내 또박또박 설명을 이어갔다. 도로변을 따라 지점토와 인조 꽃술로 울타리를 만들고 정원에는 철사를 구부려 만든 키 큰 벚나무로 포인트를 주었다. 칵테일 장식용 파라솔로 휴식 공간도 만들었다. 스티로폼으로 만든 건물 옥상에는 한지로 잔디를 만들어 깔고 작은 벚나무를 심었다. 우리가 흔히 말하는 ‘옥상녹화’다. 과장을 좀 보태서 전문가 뺨치는 모델링 실력이다. 지난해 12월 30일 문을 연 ‘어린이 조경학교’가 4주간의 과정을 마치고 1월 24일 수료식을 가졌다. 서울시와 환경조경나눔연구원(원장 임승빈)이 공동 주최한 어린이 조경학교는 아이들에게 조경의 미적·생태적·사회적 가치를 가르치고 미래의 조경가를 육성하기 위해 기획됐다. 어린이 조경학교의 교장을 맡은 주신하 교수(서울여자대학교)를 필두로 정욱주 교수(서울대학교), 김아연 교수(서울시립대학교), 송영탁 상무이사(가이아글로벌)가 강의를 맡았으며, 서울시 소재 초등학교에 다니는 4, 5, 6학년 학생 30명이 참가했다. 프로그램은 보라매공원, 꽃과 나무, 놀이터, 공원 조성 과정 등에 대한 강의와 실습으로 구성되었다. 서울대학교, 서울여자대학교, 서울시립대학교 조경학과 대학생 및 대학원생이 보조 교사로 자원해 아이들 가까이에서 지도했다. 지난 1월 6일, 꽃과 나무에 대해 배우는 두 번째 수업을 방문했다. 이날 강의를 맡은 정욱주 교수는 계절별로 피는 꽃의 종류와 나무의 특징에 대해 설명했다. 아이들에게 알고 있는 꽃 이름을 물어보자 개나리, 장미, 산수유, 모란 등 대답이 끝없이 이어졌다. 정욱주 교수는 “단언하건데 우리 학교 학생들보다 낫다”며 혀를내둘렀다. 이어진 실습 시간에도 아이들은 적극적으로 참여했다. 누가 일러주지 않아도 스스로 재료를 찾고 원하는 형태로 정원을 만들어 나갔다. 스티로폼으로 건물을 만들고 색종이, 수수깡으로 나무를 만들었다. 건물 꼭대기에서 정원까지 미끄럼틀로 연결된 아이다운 상상력이 돋보이는 작품부터 피뢰침이 탑처럼 우뚝 솟은 전위적인 작품까지 아이들의 손에서 다양한 정원이 탄생했다. 두 시간의 실습 시간이 짧다며 “더 잘 만들 수 있는데 아쉽다”고 말하는 아이도 있었다. 어린이 조경학교는 윤세형 과장(서울시 공원여가과)이 독일에서 공원녹지과 행정 인턴으로 일할 당시 경험했던 독일의 공원 문화에서 아이디어를 얻어 기획됐다. 당시 아이들과 함께 놀이터를 만들어보는 프로그램을 진행했는데 어른들도 생각하지 못했던 기발한 놀이터를 만들어 깜짝 놀랐다고. 그에게 어린이 조경학교 프로그램에 대한 아이들의 반응을 묻자 “첫 번째 시간에는 아이들이 조금 쭈뼛쭈뼛 했는데 오늘은 아주 적극적이다. 마지막 수업 즈음에는 아이들이 얼마나 적극적이고 재미있게 임할지 기대가 된다”고 말했다. 또 그는 “조경을 배우고 실습하면서 재미있게 놀 수 있고 아이들의 창의력도 기를 수 있다는 걸 학부모들이 알아주었으면 좋겠다”며 조경의 학습적 효과에 대해서 강조했다. 어린이 조경학교의 교장을 맡은 주신하 교수는 “작년에 시민조경아카데미에서도 강의를 했는데 주로 중장년층이 많았다. 그래서 이번엔 좀 어린 아이들을 대상으로 조경을 알리고 싶었다”며 “앞으로는 중고등학생을 위한 프로그램도 필요하지 않을까 생각한다”고 말했다.

미래의 조경가 키우는 어린이 조경학교

초등학생 대상으로 조경의 미적·생태적·사회적 가치 교육

“여기 앞에 있는 건 화단이고요, 정원에 있는 건 파라솔이랑 큰 벚나무고요, 또 이 옥상에 있는 건 작은 벚나무인데 여기는 하늘 공원이에요.” 작품 설명을 부탁하자 정우진 군(숭덕초 4학년)은 부끄러운 듯 망설이는 가 싶더니 이내 또박또박 설명을 이어갔다. 도로변을 따라 지점토와 인조 꽃술로 울타리를 만들고 정원에는 철사를 구부려 만든 키 큰 벚나무로 포인트를 주었다. 칵테일 장식용 파라솔로 휴식 공간도 만들었다. 스티로폼으로 만든 건물 옥상에는 한지로 잔디를 만들어 깔고 작은 벚나무를 심었다. 우리가 흔히 말하는 ‘옥상녹화’다. 과장을 좀 보태서 전문가 뺨치는 모델링 실력이다. 지난해 12월 30일 문을 연 ‘어린이 조경학교’가 4주간의 과정을 마치고 1월 24일 수료식을 가졌다. 서울시와 환경조경나눔연구원(원장 임승빈)이 공동 주최한 어린이 조경학교는 아이들에게 조경의 미적·생태적·사회적 가치를 가르치고 미래의 조경가를 육성하기 위해 기획됐다. 어린이 조경학교의 교장을 맡은 주신하 교수(서울여자대학교)를 필두로 정욱주 교수(서울대학교), 김아연 교수(서울시립대학교), 송영탁 상무이사(가이아글로벌)가 강의를 맡았으며, 서울시 소재 초등학교에 다니는 4, 5, 6학년 학생 30명이 참가했다. 프로그램은 보라매공원, 꽃과 나무, 놀이터, 공원 조성 과정 등에 대한 강의와 실습으로 구성되었다. 서울대학교, 서울여자대학교, 서울시립대학교 조경학과 대학생 및 대학원생이 보조 교사로 자원해 아이들 가까이에서 지도했다. 지난 1월 6일, 꽃과 나무에 대해 배우는 두 번째 수업을 방문했다. 이날 강의를 맡은 정욱주 교수는 계절별로 피는 꽃의 종류와 나무의 특징에 대해 설명했다. 아이들에게 알고 있는 꽃 이름을 물어보자 개나리, 장미, 산수유, 모란 등 대답이 끝없이 이어졌다. 정욱주 교수는 “단언하건데 우리 학교 학생들보다 낫다”며 혀를내둘렀다. 이어진 실습 시간에도 아이들은 적극적으로 참여했다. 누가 일러주지 않아도 스스로 재료를 찾고 원하는 형태로 정원을 만들어 나갔다. 스티로폼으로 건물을 만들고 색종이, 수수깡으로 나무를 만들었다. 건물 꼭대기에서 정원까지 미끄럼틀로 연결된 아이다운 상상력이 돋보이는 작품부터 피뢰침이 탑처럼 우뚝 솟은 전위적인 작품까지 아이들의 손에서 다양한 정원이 탄생했다. 두 시간의 실습 시간이 짧다며 “더 잘 만들 수 있는데 아쉽다”고 말하는 아이도 있었다. 어린이 조경학교는 윤세형 과장(서울시 공원여가과)이 독일에서 공원녹지과 행정 인턴으로 일할 당시 경험했던 독일의 공원 문화에서 아이디어를 얻어 기획됐다. 당시 아이들과 함께 놀이터를 만들어보는 프로그램을 진행했는데 어른들도 생각하지 못했던 기발한 놀이터를 만들어 깜짝 놀랐다고. 그에게 어린이 조경학교 프로그램에 대한 아이들의 반응을 묻자 “첫 번째 시간에는 아이들이 조금 쭈뼛쭈뼛 했는데 오늘은 아주 적극적이다. 마지막 수업 즈음에는 아이들이 얼마나 적극적이고 재미있게 임할지 기대가 된다”고 말했다. 또 그는 “조경을 배우고 실습하면서 재미있게 놀 수 있고 아이들의 창의력도 기를 수 있다는 걸 학부모들이 알아주었으면 좋겠다”며 조경의 학습적 효과에 대해서 강조했다. 어린이 조경학교의 교장을 맡은 주신하 교수는 “작년에 시민조경아카데미에서도 강의를 했는데 주로 중장년층이 많았다. 그래서 이번엔 좀 어린 아이들을 대상으로 조경을 알리고 싶었다”며 “앞으로는 중고등학생을 위한 프로그램도 필요하지 않을까 생각한다”고 말했다. 찬란한 유산, 그 두 개의 시간

로마제국의 도시 문화와 폼페이, 국립중앙박물관에서 4월 5일까지

어릴 적 로마군에 의해 가족을 잃은 마일로는 노예 검투사다. 대규모의 검투 경기에 참여하기 위해 폼페이에 방문한 마일로는 영주의 딸 카시아와 사랑에 빠진다. 마일로는 경기에 참여해 사투를 벌이는데 경기가 절정에 달한 그때, 베수비우스 화산이 터지고 도시는 아수라장이 된다. 마일로와 카시아는 살아남기 위해 도시를 벗어나려 사력을 다하지만 역부족임을 깨닫는다. 두 사람은 마지막 순간을 함께하기로 결심하고 처음이자 마지막 키스를 나눈다. 그 순간 고온의 화산재가 도시를 덮어버린다. 79년 8월 24일 화산 폭발로 폼페이는 세상에서 자취를 감추었다. 영화 ‘폼페이: 최후의 날(2014)’은 폼페이에서 발굴된 실제 인간 화석을 모티브로 삼았다. 폼페이는 1592년 한 농부에 의해 세상에 모습을 드러냈다. 영화의 모티브가 된 서로를 끌어안은 연인의 화석을 비롯해 유독가스와 화산재를 피해 망토로 입을 가린 남자, 치맛자락으로 얼굴을 감싼 채 쓰러져 숨을 거둔 여자, 정원으로 피신한 상태에서 죽은 사람들이 화석으로 출토되었다. 발굴 보고서에 따르면 도시 안에서 발굴된 희생자는 총 1,047명이다. 그중 103건이 캐스트로 제작되었고 일부는 시체의 체적과 형태, 자세가 잘 보존돼 당시의 참상을 생생하게 전달해준다. 현재 국립중앙박물관(관장 김영나)에서 열리는 기획특별전 ‘로마제국의 도시 문화와 폼페이’에서 그 현장을 만나 볼 수 있다. 이번 전시에서는 폼페이에서 출토된 조각품, 장신구, 벽화, 캐스트 등 298건의 다양한 유물을 선보여 고대 로마제국의 화려한 문화를 그대로 간직하고 있는 폼페이 유적을 조명한다. 폼페이는 고대 로마의 도시다. 사르누스 강 하구에 위치한 항구 도시 폼페이는 로마인들에게 각광받는 휴양지이자 상업지로 번성했다. 1997년 유네스코 세계유산으로 지정되었으며, 18세기부터 현재까지 발굴 조사가 계속되고 있다. 로마 문명은 서양 문명의 본류로 예술과 철학, 종교, 과학, 생활에 이르기까지 다방면에서 현대 문명의 원형을 볼 수 있어 많은 영향을 받았다는 것을 알 수 있다. 고고학 발굴을 통해 고대 사람들의 생활문화에 대한 정보를 얻기가 어려운데, 폼페이 유적은 화산 폭발로 당시의 생활 모습이 그대로 정지된 상태로묻혀 있어 고고학적 가치가 높다. 당시로서는 안타까운 사연이지만 후대에는 귀중한 사료를 제공해주고 있다. 폼페이 회화에서 자연 풍경은 모든 그림의 배경으로 다양하게 나타난다. 신화와 도시 풍경, 신전, 항구와 바닷가 저택, 목가적인 장면 등을 그렸다. 전시품 중에는 집 내부의 벽을 장식하던 벽화들이 대거 전시되었는데, 전시장 한쪽 벽면을 가득 채운 정원 벽화는 단연 압권이다. 정원 벽화는 4면으로 구성되어 있는데, 실제 건물 벽면을 장식하던 크기 그대로 옮겨와 전시장 높이를 넘어서는 웅장함을 자랑한다. 때문에 3면은 벽면에 그대로 재현되었고, 반원형의 상단부 1면은 다른 벽면에 전시되었다. 정원 속에 심긴 꽃과 나무가 수종을 파악할 수 있을 정도로 자세하게 묘사되어 있고, 물 수반과 가면 등의 점경물, 새가 노니는 모습을 통해 당시의 정원 문화를 짐작해 볼 수 있다. 정원 벽화가 전시된 섹션은 직사각형으로 공간이 구획되어 있는 데, 둘레를 실제 기둥과 같은 건축적 양식으로 재현해 놓아 전시물을 로마인들이 감상하던 느낌대로 간접 체험하는 효과가 있다. 폼페이에서는 실제로 정원 그림에 건축 구조를 도입해 실내 공간에서 외부로 개방되는 구조를 통해 실제 자연을 보는 듯한 효과를 연출했다. 당시에는 정원을 가꾸는 일이 유행처럼 번졌는데, 이는 지속적으로 그림의 소재가 되었고 건축물의 경계 없이 벽 전체를 마치 정원에 와 있는 듯한 착각이 들게 할 정도로 화려함을 장식하는 요소가 되었다. 이밖에 도시 곳곳에 세워졌던 신들의 조각상과 화석으로 남은 젊은 여인의 팔을 두르고 있던 금으로 만들어진 팔찌와 장신구 등이 호화로웠던 도시의 면모를 보여준다. 그리고 상점에서 구워져 판매되었던 빵이 그대로 굳어진 화석, 와인을 담았던 항아리, 저울과 추등은 활발한 경제 활동이 이루어졌던 당시의 역동적인 시대상을 전달해 준다. 아름다운 예술과 풍요로 가득 찼던 고대 로마제국의 도시 그리고 화산 폭발로 한순간에 역사의 뒤안길로 사라진 비극의 도시. 폼페이는 극과 극의 양면성을 지니고 있다. 폼페이 전시회는 1800년 전의 찬란했던 도시의 유산을 자랑하지만 동시에 처참했던 화산 폭발의 현장을 증언한다. 대비되는 두 개의 상황은 영광의 시간보다 자연 재해로 한 순간에 몰락의 길을 걸은 참사의 시간을 더욱 강렬하게 인상에 각인시킨다. 전시는 전반적으로 화려한 분위기로 꾸며져 있지만, 마지막 섹션의 ‘최후의 날’을 맞이하면 숙연함이 더 짙게 남는다. 이곳을 찾은 날, 한 무리의 초등학생들이 전시관을 점령했다. 정기적으로 진행되는 도슨트 설명을 듣기 위해 어머니 몇 분이 인솔해 오신 모양이다. 설명을 놓치지 않기 위해 섹션을 옮겨 다니는 모습이 마치 자기들이 로마군이라도 된 냥 전투적이다. 어려운 질문도 호기롭게 받아낸다. 여유롭게 감상하기에는 짜증이 일기도 하지만, 일견 대견하다. 조심스레 대열에 합류해 그 모습을 지켜보았다. 시종일관 북적북적하더니 폼페이의 마지막 순간을 맞이하는 섹션에서는 분위기가 잠잠해졌다. 두 개의 시간을 공유한 아이들은 전시관을 나서면서 무슨 생각을 했을까?

찬란한 유산, 그 두 개의 시간

로마제국의 도시 문화와 폼페이, 국립중앙박물관에서 4월 5일까지

어릴 적 로마군에 의해 가족을 잃은 마일로는 노예 검투사다. 대규모의 검투 경기에 참여하기 위해 폼페이에 방문한 마일로는 영주의 딸 카시아와 사랑에 빠진다. 마일로는 경기에 참여해 사투를 벌이는데 경기가 절정에 달한 그때, 베수비우스 화산이 터지고 도시는 아수라장이 된다. 마일로와 카시아는 살아남기 위해 도시를 벗어나려 사력을 다하지만 역부족임을 깨닫는다. 두 사람은 마지막 순간을 함께하기로 결심하고 처음이자 마지막 키스를 나눈다. 그 순간 고온의 화산재가 도시를 덮어버린다. 79년 8월 24일 화산 폭발로 폼페이는 세상에서 자취를 감추었다. 영화 ‘폼페이: 최후의 날(2014)’은 폼페이에서 발굴된 실제 인간 화석을 모티브로 삼았다. 폼페이는 1592년 한 농부에 의해 세상에 모습을 드러냈다. 영화의 모티브가 된 서로를 끌어안은 연인의 화석을 비롯해 유독가스와 화산재를 피해 망토로 입을 가린 남자, 치맛자락으로 얼굴을 감싼 채 쓰러져 숨을 거둔 여자, 정원으로 피신한 상태에서 죽은 사람들이 화석으로 출토되었다. 발굴 보고서에 따르면 도시 안에서 발굴된 희생자는 총 1,047명이다. 그중 103건이 캐스트로 제작되었고 일부는 시체의 체적과 형태, 자세가 잘 보존돼 당시의 참상을 생생하게 전달해준다. 현재 국립중앙박물관(관장 김영나)에서 열리는 기획특별전 ‘로마제국의 도시 문화와 폼페이’에서 그 현장을 만나 볼 수 있다. 이번 전시에서는 폼페이에서 출토된 조각품, 장신구, 벽화, 캐스트 등 298건의 다양한 유물을 선보여 고대 로마제국의 화려한 문화를 그대로 간직하고 있는 폼페이 유적을 조명한다. 폼페이는 고대 로마의 도시다. 사르누스 강 하구에 위치한 항구 도시 폼페이는 로마인들에게 각광받는 휴양지이자 상업지로 번성했다. 1997년 유네스코 세계유산으로 지정되었으며, 18세기부터 현재까지 발굴 조사가 계속되고 있다. 로마 문명은 서양 문명의 본류로 예술과 철학, 종교, 과학, 생활에 이르기까지 다방면에서 현대 문명의 원형을 볼 수 있어 많은 영향을 받았다는 것을 알 수 있다. 고고학 발굴을 통해 고대 사람들의 생활문화에 대한 정보를 얻기가 어려운데, 폼페이 유적은 화산 폭발로 당시의 생활 모습이 그대로 정지된 상태로묻혀 있어 고고학적 가치가 높다. 당시로서는 안타까운 사연이지만 후대에는 귀중한 사료를 제공해주고 있다. 폼페이 회화에서 자연 풍경은 모든 그림의 배경으로 다양하게 나타난다. 신화와 도시 풍경, 신전, 항구와 바닷가 저택, 목가적인 장면 등을 그렸다. 전시품 중에는 집 내부의 벽을 장식하던 벽화들이 대거 전시되었는데, 전시장 한쪽 벽면을 가득 채운 정원 벽화는 단연 압권이다. 정원 벽화는 4면으로 구성되어 있는데, 실제 건물 벽면을 장식하던 크기 그대로 옮겨와 전시장 높이를 넘어서는 웅장함을 자랑한다. 때문에 3면은 벽면에 그대로 재현되었고, 반원형의 상단부 1면은 다른 벽면에 전시되었다. 정원 속에 심긴 꽃과 나무가 수종을 파악할 수 있을 정도로 자세하게 묘사되어 있고, 물 수반과 가면 등의 점경물, 새가 노니는 모습을 통해 당시의 정원 문화를 짐작해 볼 수 있다. 정원 벽화가 전시된 섹션은 직사각형으로 공간이 구획되어 있는 데, 둘레를 실제 기둥과 같은 건축적 양식으로 재현해 놓아 전시물을 로마인들이 감상하던 느낌대로 간접 체험하는 효과가 있다. 폼페이에서는 실제로 정원 그림에 건축 구조를 도입해 실내 공간에서 외부로 개방되는 구조를 통해 실제 자연을 보는 듯한 효과를 연출했다. 당시에는 정원을 가꾸는 일이 유행처럼 번졌는데, 이는 지속적으로 그림의 소재가 되었고 건축물의 경계 없이 벽 전체를 마치 정원에 와 있는 듯한 착각이 들게 할 정도로 화려함을 장식하는 요소가 되었다. 이밖에 도시 곳곳에 세워졌던 신들의 조각상과 화석으로 남은 젊은 여인의 팔을 두르고 있던 금으로 만들어진 팔찌와 장신구 등이 호화로웠던 도시의 면모를 보여준다. 그리고 상점에서 구워져 판매되었던 빵이 그대로 굳어진 화석, 와인을 담았던 항아리, 저울과 추등은 활발한 경제 활동이 이루어졌던 당시의 역동적인 시대상을 전달해 준다. 아름다운 예술과 풍요로 가득 찼던 고대 로마제국의 도시 그리고 화산 폭발로 한순간에 역사의 뒤안길로 사라진 비극의 도시. 폼페이는 극과 극의 양면성을 지니고 있다. 폼페이 전시회는 1800년 전의 찬란했던 도시의 유산을 자랑하지만 동시에 처참했던 화산 폭발의 현장을 증언한다. 대비되는 두 개의 상황은 영광의 시간보다 자연 재해로 한 순간에 몰락의 길을 걸은 참사의 시간을 더욱 강렬하게 인상에 각인시킨다. 전시는 전반적으로 화려한 분위기로 꾸며져 있지만, 마지막 섹션의 ‘최후의 날’을 맞이하면 숙연함이 더 짙게 남는다. 이곳을 찾은 날, 한 무리의 초등학생들이 전시관을 점령했다. 정기적으로 진행되는 도슨트 설명을 듣기 위해 어머니 몇 분이 인솔해 오신 모양이다. 설명을 놓치지 않기 위해 섹션을 옮겨 다니는 모습이 마치 자기들이 로마군이라도 된 냥 전투적이다. 어려운 질문도 호기롭게 받아낸다. 여유롭게 감상하기에는 짜증이 일기도 하지만, 일견 대견하다. 조심스레 대열에 합류해 그 모습을 지켜보았다. 시종일관 북적북적하더니 폼페이의 마지막 순간을 맞이하는 섹션에서는 분위기가 잠잠해졌다. 두 개의 시간을 공유한 아이들은 전시관을 나서면서 무슨 생각을 했을까? 영원한 풍경

앙리 카르티에-브레송 10주기 회고전

물 위를 뛰어 건너는 (마치 물 위를 걷는 듯한) 한 남자를 포착한 사진(‘생 라자르 역 뒤에서’, 파리, 프랑스, 1932)은 앙리 카르티에-브레송의 대표작으로 널리 알려져 있다. 그의 작품 세계를 설명하는 데 있어 빠질 수 없는 ‘결정적 순간’의 미학이 담겨 있기 때문이다. 여기서 말하는 ‘결정적 순간’이란 풍경을 카메라 렌즈를 통해서가 아니라 외부 세계에 대한 작가만의 시선을 통해 바라본다는 개념으로, 미국과 프랑스에서 출판된 카르티에-브레송의 작품집 제목으로 처음 사용되었다. 이 용어는 사진 한 컷에 담겨지는 순간까지, 그리고 그 이후에도 끊임없이 변화하는 세상을 구성하는 사물들이 정돈되고 조직화되어 미학적으로 특정한 의미를 띠는 어떤 ‘절정Clement Cheronx’의 순간을 의미한다. 스토리가 풍부한 이 사진은, 이번 전시를 구분하는 세개의 큰 구성 중에서 ‘거장의 탄생-그의 초기작부터 1947년 MOMA까지’에 속하는 카르티에-브레송의 초기 작품 중 하나다. 카메라를 처음 움켜쥐었을 때부터 이러한 장면을 포착했다는 것은 천재적인 능력이라고 밖에는 달리 표현할 방법이 없다. 어느 특정한 순간에 우연히 이런 피사체를 발견하고 포착했다고만 생각하면 그에 대한 평가를 제대로 한 것이라 볼 수 없다. 저널리즘 교수인 클로드 쿡먼Claude Cookman은 카르티에-브레송이 “사전에 연구하고 계획을 세워 역사적 사건의 현장에 있으려고 만반의 준비를 했으며, 그토록 철저한 자세로 혼신의 힘을 다해 사진을 찍었다”고 말한 바 있다. 그의 작품을 ‘행운’과 ‘우연’이라고 말할 수 없는 이유가 여기에 있다. 사진작가가 되기 전의 행보 또한 그의 이런 능력이 단순한 천재성이나 우연의 산물이 아님을 알게 한다. 카르티에-브레송은 화가가 되기 위해 1926년부터 2년간 미술아카데미에서 입체파 예술가 앙드레 로트Andre Lhote로부터 기하학과 황금분할, 신성한 비율, 구도의 법칙 등을 배우며 예술적 재능을 발전시켰다. 전시 감독 김이삭은 그가 이 2년의 시간 동안 “미술을 통해 구도를 배웠을 뿐만 아니라 커다란 창조적 성취를 이루는 데 필수 불가결한 ‘자기 통제’와 프레임의 ‘내적 침묵’을 포착할 수 있는 능력을 익히게 되었다”고 얘기한다. 또한 회화를 할 때부터 교류했던 앙드레 브르통Andre Breton, 살바도르 달리Salvadore Dali, 막스 에른스트Max Ernst와 같은 초현실주의자들과의 교류도 그의 작품에 큰 영향을 주었고, 이는 공방의 화폭에서 거리와 세계의 풍경으로 그의 시야를 넓히게 된 결정적인계기가 된다. ‘풍경landscape’은 사전적으로는 ‘눈으로 보았을 때 한 번의 조망으로 포착되는 사물의 전체’를 의미한다. 이번 전시의 메인 테마인 ‘영원한 풍경’을 접하게 되면, 그의 작품은 이러한 단어의 나열이 한정할 수 없고 수식할 수 없는 그 무엇이라는 생각을 하게 된다. 한 번의 조망이고, 분명 한 장의 정지된 사진이지만 생동하는 영원성과 살아 숨 쉬는 영혼을 갖고 있기에 오직 이미지로서의 커뮤니케이션만이 가능하다는 것을 어렵지 않게 알아챌 수 있다. 카르티에-브레송은 1968년 사회변혁운동으로 프랑스가 급진적인 변화를 겪는 동안 이와 관련된 사건의 현장을 찍지 않았다. 오히려 그는 이 시기에 어떠한 움직임도 없는 정적인 프랑스 브리의 광활한 평원을 찍었다(‘브리’, 프랑스, 1968). 어떠한 움직임도 없는 정적인 풍경이지만, 역설적으로 가장 ‘결정적 찰나’가 잘 나타나 있다는 평가를 받고 있다. 화면에서 약간 왼쪽으로 나 있는 길을 따라 늘어선 큰 키의 가로수들은 멀어질수록 작아지며 시선을 깊이 이어진 길의 끝으로 이끈다. 이 사진은 보는 이의 심리 상태에 따라 매우 다양하게 해석되기도 한다. 언제나 사회 속에 살아가는 인간에게 가장 큰 관심을 두었던 카르티에-브레송의 작품이라서 일까? 단 한 명의 인물도 등장하지 않는 사진에서조차 관객들이 자신만의 휴머니즘humanism을 찾아낼 수 있도록 유도한다. 이번 전시의 메인 테마는 ‘풍경’이지만, 카르티에-브레송의 ‘결정적 순간’과 그의 천재성을 가장 잘 드러내는 전시는 마지막 구성인 ‘순간의 영원성’이 아닐까 싶다. 보통의 사람들은 사진을 찍기에 앞서, 남에게 보여주고 싶은 이미지를 먼저 탐색한다. 그러나 카르티에-브레송 의 사진은 그런 단계를 생략한 채, 날 것의 생생함을 곧 바로 담아낸다. 달리 스냅숏snapshot의 마이스터Meister라 불린 것이 아니다. 그의 사진 속 인물들은 작가의 피사체가 되었다는 인식을 전혀 하지 못한 듯 자연스럽기 그지없다. 찰나를 포착하는 그의 능력은 인물의 내면을 포착하는 사진에서 그 정점을 이루었으며, 그렇게 찍힌 사진은 삶의 한 순간을 예리하게 관통한다. 카르티에 앙리-카르티에 브레송은 “사진작가라면 어느 개인의 세계에 대해 내면적인 부분만큼, 외면적인 것에 대해서도 진정한 고찰이 필요하다”고 주장했다. 인물을 찍는 과정에서 그 인물을 둘러싼 환경의 중요성도 인지한 카르티에-브레송은 그만의 ‘주변 환경을 포함하는 포트레이트environmental portait’를 제시했다. 한 인물을 둘러싸고 있는 소품, 의상, 배경 등을 통해 그 인물의 내면까지 담아낸 사진을 완성한 것이다. 담배, 차tea 그리고 고양이를 비롯 사진 곳곳에 배치된 소품들이 사진의 주인공을 스포트라이트하는 방식을 찾아내는 것도 카르티에-브레송의 작품을 보는 특별한 재미가 될 것이다. HCB재단과 매그넘Magnum Photos이 공동 주최한 앙리 카르티에-브레송 10주기 회고전인 ‘영원한 풍경’전展은 한국에서는 최초로 공개되는 작품을 포함하여 카르티에-브레송이 생전에 제작한 총 253점의 오리지널 프린트Original Print가 함께 전시된다. DDP 디자인 전시관에서 3월 1일까지.

영원한 풍경

앙리 카르티에-브레송 10주기 회고전

물 위를 뛰어 건너는 (마치 물 위를 걷는 듯한) 한 남자를 포착한 사진(‘생 라자르 역 뒤에서’, 파리, 프랑스, 1932)은 앙리 카르티에-브레송의 대표작으로 널리 알려져 있다. 그의 작품 세계를 설명하는 데 있어 빠질 수 없는 ‘결정적 순간’의 미학이 담겨 있기 때문이다. 여기서 말하는 ‘결정적 순간’이란 풍경을 카메라 렌즈를 통해서가 아니라 외부 세계에 대한 작가만의 시선을 통해 바라본다는 개념으로, 미국과 프랑스에서 출판된 카르티에-브레송의 작품집 제목으로 처음 사용되었다. 이 용어는 사진 한 컷에 담겨지는 순간까지, 그리고 그 이후에도 끊임없이 변화하는 세상을 구성하는 사물들이 정돈되고 조직화되어 미학적으로 특정한 의미를 띠는 어떤 ‘절정Clement Cheronx’의 순간을 의미한다. 스토리가 풍부한 이 사진은, 이번 전시를 구분하는 세개의 큰 구성 중에서 ‘거장의 탄생-그의 초기작부터 1947년 MOMA까지’에 속하는 카르티에-브레송의 초기 작품 중 하나다. 카메라를 처음 움켜쥐었을 때부터 이러한 장면을 포착했다는 것은 천재적인 능력이라고 밖에는 달리 표현할 방법이 없다. 어느 특정한 순간에 우연히 이런 피사체를 발견하고 포착했다고만 생각하면 그에 대한 평가를 제대로 한 것이라 볼 수 없다. 저널리즘 교수인 클로드 쿡먼Claude Cookman은 카르티에-브레송이 “사전에 연구하고 계획을 세워 역사적 사건의 현장에 있으려고 만반의 준비를 했으며, 그토록 철저한 자세로 혼신의 힘을 다해 사진을 찍었다”고 말한 바 있다. 그의 작품을 ‘행운’과 ‘우연’이라고 말할 수 없는 이유가 여기에 있다. 사진작가가 되기 전의 행보 또한 그의 이런 능력이 단순한 천재성이나 우연의 산물이 아님을 알게 한다. 카르티에-브레송은 화가가 되기 위해 1926년부터 2년간 미술아카데미에서 입체파 예술가 앙드레 로트Andre Lhote로부터 기하학과 황금분할, 신성한 비율, 구도의 법칙 등을 배우며 예술적 재능을 발전시켰다. 전시 감독 김이삭은 그가 이 2년의 시간 동안 “미술을 통해 구도를 배웠을 뿐만 아니라 커다란 창조적 성취를 이루는 데 필수 불가결한 ‘자기 통제’와 프레임의 ‘내적 침묵’을 포착할 수 있는 능력을 익히게 되었다”고 얘기한다. 또한 회화를 할 때부터 교류했던 앙드레 브르통Andre Breton, 살바도르 달리Salvadore Dali, 막스 에른스트Max Ernst와 같은 초현실주의자들과의 교류도 그의 작품에 큰 영향을 주었고, 이는 공방의 화폭에서 거리와 세계의 풍경으로 그의 시야를 넓히게 된 결정적인계기가 된다. ‘풍경landscape’은 사전적으로는 ‘눈으로 보았을 때 한 번의 조망으로 포착되는 사물의 전체’를 의미한다. 이번 전시의 메인 테마인 ‘영원한 풍경’을 접하게 되면, 그의 작품은 이러한 단어의 나열이 한정할 수 없고 수식할 수 없는 그 무엇이라는 생각을 하게 된다. 한 번의 조망이고, 분명 한 장의 정지된 사진이지만 생동하는 영원성과 살아 숨 쉬는 영혼을 갖고 있기에 오직 이미지로서의 커뮤니케이션만이 가능하다는 것을 어렵지 않게 알아챌 수 있다. 카르티에-브레송은 1968년 사회변혁운동으로 프랑스가 급진적인 변화를 겪는 동안 이와 관련된 사건의 현장을 찍지 않았다. 오히려 그는 이 시기에 어떠한 움직임도 없는 정적인 프랑스 브리의 광활한 평원을 찍었다(‘브리’, 프랑스, 1968). 어떠한 움직임도 없는 정적인 풍경이지만, 역설적으로 가장 ‘결정적 찰나’가 잘 나타나 있다는 평가를 받고 있다. 화면에서 약간 왼쪽으로 나 있는 길을 따라 늘어선 큰 키의 가로수들은 멀어질수록 작아지며 시선을 깊이 이어진 길의 끝으로 이끈다. 이 사진은 보는 이의 심리 상태에 따라 매우 다양하게 해석되기도 한다. 언제나 사회 속에 살아가는 인간에게 가장 큰 관심을 두었던 카르티에-브레송의 작품이라서 일까? 단 한 명의 인물도 등장하지 않는 사진에서조차 관객들이 자신만의 휴머니즘humanism을 찾아낼 수 있도록 유도한다. 이번 전시의 메인 테마는 ‘풍경’이지만, 카르티에-브레송의 ‘결정적 순간’과 그의 천재성을 가장 잘 드러내는 전시는 마지막 구성인 ‘순간의 영원성’이 아닐까 싶다. 보통의 사람들은 사진을 찍기에 앞서, 남에게 보여주고 싶은 이미지를 먼저 탐색한다. 그러나 카르티에-브레송 의 사진은 그런 단계를 생략한 채, 날 것의 생생함을 곧 바로 담아낸다. 달리 스냅숏snapshot의 마이스터Meister라 불린 것이 아니다. 그의 사진 속 인물들은 작가의 피사체가 되었다는 인식을 전혀 하지 못한 듯 자연스럽기 그지없다. 찰나를 포착하는 그의 능력은 인물의 내면을 포착하는 사진에서 그 정점을 이루었으며, 그렇게 찍힌 사진은 삶의 한 순간을 예리하게 관통한다. 카르티에 앙리-카르티에 브레송은 “사진작가라면 어느 개인의 세계에 대해 내면적인 부분만큼, 외면적인 것에 대해서도 진정한 고찰이 필요하다”고 주장했다. 인물을 찍는 과정에서 그 인물을 둘러싼 환경의 중요성도 인지한 카르티에-브레송은 그만의 ‘주변 환경을 포함하는 포트레이트environmental portait’를 제시했다. 한 인물을 둘러싸고 있는 소품, 의상, 배경 등을 통해 그 인물의 내면까지 담아낸 사진을 완성한 것이다. 담배, 차tea 그리고 고양이를 비롯 사진 곳곳에 배치된 소품들이 사진의 주인공을 스포트라이트하는 방식을 찾아내는 것도 카르티에-브레송의 작품을 보는 특별한 재미가 될 것이다. HCB재단과 매그넘Magnum Photos이 공동 주최한 앙리 카르티에-브레송 10주기 회고전인 ‘영원한 풍경’전展은 한국에서는 최초로 공개되는 작품을 포함하여 카르티에-브레송이 생전에 제작한 총 253점의 오리지널 프린트Original Print가 함께 전시된다. DDP 디자인 전시관에서 3월 1일까지.살고 싶은 집으로의 초대 ‘즐거운 나의 집’, 아르코 미술관에서 2월 15일까지

“귀를 기울이자, 한 시간이 지나 저기 작지만 영원한 순간이 부드럽게 나를 요람처럼 흔들며 깨우는 신선한 목소리가 들린다. 집에서 나를 부르는 소리다.” 헤르만헤세는 『정원에서 보내는 시간』에서 ‘집이 나를 부르는 소리’에 대해 이야기한다. 우리는 아침에 대문을 나서면서부터 지친 몸을 이끌고 퇴근하기까지, 때로는 모든 것을 잊기 위해 떠난 여행 중에도 ‘집이 나를 부르는 소리’를 듣는다. 2014년 12월 12일부터 2015년 2월 15일까지 아르코 미술관에서 열리는 ‘즐거운 나의 집’ 전시회는 ‘집이 나를 부르는 소리’를 시각화한 전시다. 아르코미술관과 글린트의 협력 기획전으로 까사미아와 대림바스가 후원했다. 전시는 ‘기억의 집’에서 시작해 ‘현재 살고 있는 집’을 거쳐 ‘살고 싶은 집’으로 관객을 초대한다. 집에 대한 추억과 낭만 “우리 삶에는 유년 시절을 보낸 기억의 집, 현재 사는 집, 살아보고 싶은 꿈속의 집이 있다. 이 세 가지 집이 겹친 곳에 사는 사람은 행복한 사람이다. 그것이 불가능할 때는 현재의 ‘집’으로부터 자유로워져 자신만의 삶의 방식을 찾아야 한다.” 전시는 건축가 고故 정기용의 말을 인용하면서 시작한다. ‘기억의 집’을 형상화한 제1전시실을 들어서며 관객들은 누군가의 집에 초대된 느낌을 받는다. ‘집’을 얘기할 때 으레 떠올리곤 하는 일상의 사물들과 ‘집’을 구성하는 공간들이 재구성되었다. 전시실 입구에 설치된 현관문에 다가서자 현관 센서등이 기다렸다는 듯 켜지며 관객에게 작은 즐거움을 준다. 전시실에 들어가자마자 관객들을 맞이하는 상패, 액자, 화병, 시계 등의 일상의 사물들은 있어도 그만, 없어도 그만인 사소한 물건들이지만 동시에 집주인의 취향과 기호를 읽을 수 있는 물건들이다. 찌개 끓는 소리, 그릇 내려놓는 소리, 식기와 집기가부딪히는 소리 등이 맛깔스럽게 담긴 영상과 소담한 식탁을 재현한 베리띵즈의 ‘마주앉는 식탁’은 보는 것 만으로도 즐겁다. ‘가족과 함께 식탁에 둘러 앉아 본지가 얼마나 오래 되었나’ 문득 그리워진다. 금민정의 ‘비밀기지 만들기’는 다락방에 대한 추억을 환기한다. 지붕과 맞닿은 높고 좁은 다락방에서 아이들은 꿈을 키우곤 했다. 하지만 도심에서 나고 자란 아파트 세대들에게 ‘다락방’은 생소한 공간이다. 금민정은 바닥에 붙은 낮은 다락방을 만들어 공간에 대한 추억과 기억을 관객들과 함께 나눈다. 에스오에이SOA의 ‘자기 몸과 생각에 집중하다’는 화장실을 아름다운 사색의 공간으로 재해석했다. 인간의 몸에서 배출되는 가장 더럽고 지저분한 오물을 받아내는 화장실이 전시실에서 가장 깨끗하고 빛나는 공간으로 탄생했다. 하늘거리는 샤워 커튼과 빛나는 조명은환상적이다. 다가가면 자동으로 올라가는 변기 뚜껑과 그 위에 적힌 글귀는 사색을 유도한다. 집, 나의 쉴 곳은 어디에 제1전시실에서 낭만적이고 아름다운 추억의 집을 보여주었다면, ‘현재 사는 집’을 주제로 한 제2전시실에서는 삼포 세대의 불안과 물질화된 욕망이 농축된 집을 보여준다. 옵티컬레이스의 ‘확률가족’은 에코 세대(1979~1992)의 최대 독립 자금과, 에코 세대와 베이비붐 세대(1955~1963)로 이루어진 4인 가족의 향후 30년간의 가계 상황을 예측할 수 있도록 그래픽화한 작품이다. 부동산 조사 연구자와 그래픽 디자이너의 합작품인 이작품은 자신의 소득 및 대출 가능 금액과 부모의 증여 가능액을 합한 금액으로 서울에서 구할 수 있는 집을 지도에서 확인할 수 있게 했다. 전시 공간의 바닥과 벽면을 활용한 입체적인 그래프는 관객이 그래프상의 꼭지점이 된 느낌을 받게 한다. 본격적으로 그래프 안으로 들어가기 전, 관객은 열 개의 문 중 자신의 소득 수준이 적힌 발판 앞에 있는 문에 선다. 문을 열고 안으로 들어가면, 적자를 의미하는 흰색 발판이 절반 이상을 채운 그래프를 마주한다. 숨이 턱 막힌다. 조혜진의 ‘섬’은 철거 지역에서 수집한 간유리와 철제대문을 이용해 주상 복합 빌딩을 만든 작품이다. 작품설명을 읽지 않았다면 이 세련된 설치물이 폐자재로 만들어졌다는 것을 상상도 못했을 것이다. 우리 도시의 고급 개발 지역 역시 폐허와 쓰레기 더미 위에 지어졌다. 무너진 폐허에서 나온 폐자재를 고급 주거 문화의 상징으로 만든 작품은 그 자체로 우리 사회의 역설을 담아낸다. 그럼에도, 다시 집으로 제3전시실은 ‘살고 싶은 집’에 대한 아카이브 전이다. 제2전시실에서 ‘집’에 대한 청년 세대의 불안감을 보여주었다면 제3전시실에서는 이러한 현실에 대한 대안을 모색한다. 현재 한국인들이 경험하고 있는 주택불안을 앞서 경험하고 그 해결책을 찾아가고 있는 일본, 스웨덴, 핀란드 등의 주택 정책을 패널로 소개한다. 또한 ‘집’과 관련한 50여 권의 서적과 새로운 마을형태와 대안 주택을 제시하는 건축가들의 평면도도전시된다. 많은 사람들이 동요로 알고 있는 ‘즐거운 나의 집Home, Sweet Home’은 존 하워드 페인 대본, 헨리 비숍 작곡의 오페라 ‘클라리, 밀라노의 아가씨’에서 불린 곡이다. 이 노래는 미국 남북 전쟁 때 전쟁에 지친 군인 사이에서 남군, 북군 할 것 없이 유행하면서 널리 알려지게 되었다. 집을 떠난 군인들이 불렀던 노래를 전시의 제목으로 정한 이유는 무엇일까. 우리는 ‘나의 쉴 곳은 작은집, 내 집 뿐이네’라고 맘 편히 노래할 수 없는 시대를 살고 있다. 전시의 제목은 ‘즐거운 나의 집’이다. 오도바이를 탄 조경가

조경가 고 이광빈의 1주기 맞아 추모전 개최

작년 12월 26일부터 30일까지, 청담동의 갤러리 원에서는 조금은 생소하지만 특별한 전시가 열렸다. ‘오도바이를 탄 조경가’라는 제목의 이 전시회는 젊은 나이에 안타깝게 세상을 떠난 조경가 고故 이광빈(1972~2013)1을 추모하기 위한 목적으로 기획되었다. 그와 함께 공부하고 일했던 경신원, 김아연, 박희성, 배정한, 손방, 송영탁, 신준호, 안세헌, 오형석, 정욱주, 주신하가 준비하고, 가원조경, 현디자인, 서울대학교 조경학과 91학번, 서울대학교 조경미학연구실이 후원한 이번 추모전에는, 고 이광빈이 생전에 설계를 하면서 그렸던 드로잉 수십여 장이 전시되었으며, 전시장 한쪽에는 그가 그림을 그렸던 작업실도 재현되었다. 또 ‘이광빈의 작업실’ 맞은편에서는 그가 음악 감독으로 참여했던 애니메이션 ‘서커스Circus’도 상영되었다. 고 이광빈은 ‘손 드로잉’에 대한 남다른 애정과 탁월한 능력을 지녔던 조경가다. 단지 손재주가 있었다거나 보기 좋은 그림을 그렸던 조경가라는 의미가 아니다. 그는 거의 모든 설계 구상과 작업이 컴퓨터 그래픽으로 생산되는 환경 속에서도 손 드로잉의 역할과 의미를 재조명하고 그 가치를 발견하고자 했다. 이광빈의 드로잉은 그가 생전에 발표했던 글 제목인 ‘드로잉, 탐구와 소통을 위한 미디움’(『LAnD: 조경·디자인·미학』, 도서출판 조경, 2006)에서 나타나듯 ‘탐구’와 ‘소통’을 위한 매체로 기능했다. 그는 자신의 드로잉이 설계안을 재현하는 그림보다는 설계 과정에서 ‘창조적 탐구를 위한도구’로, 또 설계 주체 및 여러 이해 당사자 간의 ‘소통수단’으로 작동하기를 원했고, 실제로 다양한 방식으로 그러한 탐구와 소통을 실험했다. 전시회가 마무리된 후, 여러 선후배와 함께 전시를 기획하고 준비한 김아연 교수(서울시립대학교 조경학과)를 만나 조경가 이광빈과 이번 전시에 대해 더 많은 이야기를 들을 수 있었다. 김 교수는 그의 20대를 다음과 같이 회상했다. “덩치가 꽤 컸어요. 근데 그 덩치에 안 맞게 여렸고요. 재즈를 즐겨 들었죠. 설계에 대해 이야기하자면, 정말 ‘꾸역꾸역’했어요(웃음). 학교 다닐 때부터 그랬죠.” 전시된 드로잉의 섬세함과 자신감에 차있는 선의 움직임에 놀라움을 표시하자, 김 교수는 “한 장의 드로잉을 그리기 위해 얼마나 많은 시간을 쏟아보았나요”라는 질문을 역으로 던졌다. 고 이광빈이 그림 한장을 그리기 위해 들였던 시간을 알면 그리 놀랍지 않을 거라는 이야기였다. 김 교수는 가원조경기술사사무소 때의 이야기를 이어나갔다. “설계를 참 좋아했어요. 자리에 앉아서 계속 그렸죠. 그렇게 ‘꾸역꾸역’, 아주 섬세한 그림을 그리다가도, 어느 순간 ‘할리 데이비슨’을 타러 나가곤 했어요. 그러곤 언제 그랬냐는 듯이 다시 또 그림을 그렸어요. 꾸역꾸역.”전시회의 기획 의도와 관련하여 김 교수는 “단지 한 개인을 추모하는 것에 그치지 않길 바랐다”며 그를 모르는 사람들에게도 의미 있는 전시회가 될 수 있는 방향을 고민했다고 밝혔다. 50평 넘는 전시실에 모두 펼쳐놓을 수 없을 정도로 방대한 양의 정교한 드로잉은 그의 설계에 대한 열정과 꿈을 다시 한 번 확인하는 계기가 되었다고도 했다. 그의 추모전이라는 것도 중요했지만, 한편으로는 그의 드로잉을 통해 “설계에 대한 애정은 물론 관심조차 찾아보기 쉽지 않은 지금의 젊은 세대, 그리고 과거의 열정을 잃어버린 듯한 기성 세대 조경가들 모두에게 설계가 주는 즐거움을 다시 한 번 일깨워 줄 수 있지 않을까”하는 바람도 있었다고 전했다. 김 교수는 이러한 설계에 대한 열정과 고민의 흔적을 보여줄 수 있는 ‘드로잉 전’을 계속 기획하고 싶다는 생각도 밝혔다. “지금은 컴퓨터로 하는 작업이 많은 비중을 차지하고 있지만, 과거에는 이러한 ‘수작업’이 설계과정의 전부였던 시절도 있었다”며 각 세대를 대표하는 이들의 드로잉 작품을 모아 한 곳에 전시해보고 싶다는 것이다. 물론 그 과정이 쉽지만은 않을 것이라는 점도 덧붙였다. 아무래도 이러한 드로잉은 전시를 목적으로 준비된 것들이 아니고, 중간 단계의 결과물이다 보니 보관이나 수집, 분류하는 작업이 이루어지지 않는경우가 많기 때문이다. 김 교수는 “이번 전시에도 방대한 양의 드로잉이 수집되었지만, 그의 사고의 깊이만큼 정교하게 분류하고 기록하기에는 불완전할 수밖에 없었다”며, 조경 분야도 아카이빙archiving에 대한 고민을 시작해야 할 때가 아닌가 싶다는 의견을 밝히기도 했다. 최종 결과물들만큼 중간 과정이나 체계적으로 분류된 기록들에서, 조경이 새로운 차원으로 발돋움 할 수 있는 발판을 찾을 수도 있을 거라는 얘기였다. 조경가 이광빈이 좋아했던 음악가 빌 에반스의 가장 빛나는 시기로 평가받는 작품은 ‘익스플로레이션즈explorations’다. ‘탐험’이라는 뜻의 이 단어는 완성형이 아닌 진행형을 나타내며, 공간이든 음악이든 창조적인 무엇을 할 수 있게 하는 원동력 그 자체다. 고 이광빈은 드로잉 또한 그런 원동력을 바탕으로 설계자가 내적 사고를 통해 생산해내는 결과물이며 소통 수단이자 설계를 완성하는 도구라 했다. 그가 드로잉을 통해 실험하고자 했던 ‘탐구’도, 완성형이 아닌 진행형의 가치를 보여준다. 재즈를 즐겨 듣고, 키보드로 음악을 만들고, 외롭고 답답할 때면 할리 데이비슨을 타고 세계를 탐험했던 ‘오도바이를 탄 조경가’ 이광빈, 그의 설계에 대한 고민과 열정은 수많은 드로잉 속에서 여전히 진행형이라 믿으며, 이번 전시가 훗날 그의 ‘탐구와 소통을 위한 드로잉’을 재평가하는 기반이 될 수 있길 바라본다.

오도바이를 탄 조경가

조경가 고 이광빈의 1주기 맞아 추모전 개최

작년 12월 26일부터 30일까지, 청담동의 갤러리 원에서는 조금은 생소하지만 특별한 전시가 열렸다. ‘오도바이를 탄 조경가’라는 제목의 이 전시회는 젊은 나이에 안타깝게 세상을 떠난 조경가 고故 이광빈(1972~2013)1을 추모하기 위한 목적으로 기획되었다. 그와 함께 공부하고 일했던 경신원, 김아연, 박희성, 배정한, 손방, 송영탁, 신준호, 안세헌, 오형석, 정욱주, 주신하가 준비하고, 가원조경, 현디자인, 서울대학교 조경학과 91학번, 서울대학교 조경미학연구실이 후원한 이번 추모전에는, 고 이광빈이 생전에 설계를 하면서 그렸던 드로잉 수십여 장이 전시되었으며, 전시장 한쪽에는 그가 그림을 그렸던 작업실도 재현되었다. 또 ‘이광빈의 작업실’ 맞은편에서는 그가 음악 감독으로 참여했던 애니메이션 ‘서커스Circus’도 상영되었다. 고 이광빈은 ‘손 드로잉’에 대한 남다른 애정과 탁월한 능력을 지녔던 조경가다. 단지 손재주가 있었다거나 보기 좋은 그림을 그렸던 조경가라는 의미가 아니다. 그는 거의 모든 설계 구상과 작업이 컴퓨터 그래픽으로 생산되는 환경 속에서도 손 드로잉의 역할과 의미를 재조명하고 그 가치를 발견하고자 했다. 이광빈의 드로잉은 그가 생전에 발표했던 글 제목인 ‘드로잉, 탐구와 소통을 위한 미디움’(『LAnD: 조경·디자인·미학』, 도서출판 조경, 2006)에서 나타나듯 ‘탐구’와 ‘소통’을 위한 매체로 기능했다. 그는 자신의 드로잉이 설계안을 재현하는 그림보다는 설계 과정에서 ‘창조적 탐구를 위한도구’로, 또 설계 주체 및 여러 이해 당사자 간의 ‘소통수단’으로 작동하기를 원했고, 실제로 다양한 방식으로 그러한 탐구와 소통을 실험했다. 전시회가 마무리된 후, 여러 선후배와 함께 전시를 기획하고 준비한 김아연 교수(서울시립대학교 조경학과)를 만나 조경가 이광빈과 이번 전시에 대해 더 많은 이야기를 들을 수 있었다. 김 교수는 그의 20대를 다음과 같이 회상했다. “덩치가 꽤 컸어요. 근데 그 덩치에 안 맞게 여렸고요. 재즈를 즐겨 들었죠. 설계에 대해 이야기하자면, 정말 ‘꾸역꾸역’했어요(웃음). 학교 다닐 때부터 그랬죠.” 전시된 드로잉의 섬세함과 자신감에 차있는 선의 움직임에 놀라움을 표시하자, 김 교수는 “한 장의 드로잉을 그리기 위해 얼마나 많은 시간을 쏟아보았나요”라는 질문을 역으로 던졌다. 고 이광빈이 그림 한장을 그리기 위해 들였던 시간을 알면 그리 놀랍지 않을 거라는 이야기였다. 김 교수는 가원조경기술사사무소 때의 이야기를 이어나갔다. “설계를 참 좋아했어요. 자리에 앉아서 계속 그렸죠. 그렇게 ‘꾸역꾸역’, 아주 섬세한 그림을 그리다가도, 어느 순간 ‘할리 데이비슨’을 타러 나가곤 했어요. 그러곤 언제 그랬냐는 듯이 다시 또 그림을 그렸어요. 꾸역꾸역.”전시회의 기획 의도와 관련하여 김 교수는 “단지 한 개인을 추모하는 것에 그치지 않길 바랐다”며 그를 모르는 사람들에게도 의미 있는 전시회가 될 수 있는 방향을 고민했다고 밝혔다. 50평 넘는 전시실에 모두 펼쳐놓을 수 없을 정도로 방대한 양의 정교한 드로잉은 그의 설계에 대한 열정과 꿈을 다시 한 번 확인하는 계기가 되었다고도 했다. 그의 추모전이라는 것도 중요했지만, 한편으로는 그의 드로잉을 통해 “설계에 대한 애정은 물론 관심조차 찾아보기 쉽지 않은 지금의 젊은 세대, 그리고 과거의 열정을 잃어버린 듯한 기성 세대 조경가들 모두에게 설계가 주는 즐거움을 다시 한 번 일깨워 줄 수 있지 않을까”하는 바람도 있었다고 전했다. 김 교수는 이러한 설계에 대한 열정과 고민의 흔적을 보여줄 수 있는 ‘드로잉 전’을 계속 기획하고 싶다는 생각도 밝혔다. “지금은 컴퓨터로 하는 작업이 많은 비중을 차지하고 있지만, 과거에는 이러한 ‘수작업’이 설계과정의 전부였던 시절도 있었다”며 각 세대를 대표하는 이들의 드로잉 작품을 모아 한 곳에 전시해보고 싶다는 것이다. 물론 그 과정이 쉽지만은 않을 것이라는 점도 덧붙였다. 아무래도 이러한 드로잉은 전시를 목적으로 준비된 것들이 아니고, 중간 단계의 결과물이다 보니 보관이나 수집, 분류하는 작업이 이루어지지 않는경우가 많기 때문이다. 김 교수는 “이번 전시에도 방대한 양의 드로잉이 수집되었지만, 그의 사고의 깊이만큼 정교하게 분류하고 기록하기에는 불완전할 수밖에 없었다”며, 조경 분야도 아카이빙archiving에 대한 고민을 시작해야 할 때가 아닌가 싶다는 의견을 밝히기도 했다. 최종 결과물들만큼 중간 과정이나 체계적으로 분류된 기록들에서, 조경이 새로운 차원으로 발돋움 할 수 있는 발판을 찾을 수도 있을 거라는 얘기였다. 조경가 이광빈이 좋아했던 음악가 빌 에반스의 가장 빛나는 시기로 평가받는 작품은 ‘익스플로레이션즈explorations’다. ‘탐험’이라는 뜻의 이 단어는 완성형이 아닌 진행형을 나타내며, 공간이든 음악이든 창조적인 무엇을 할 수 있게 하는 원동력 그 자체다. 고 이광빈은 드로잉 또한 그런 원동력을 바탕으로 설계자가 내적 사고를 통해 생산해내는 결과물이며 소통 수단이자 설계를 완성하는 도구라 했다. 그가 드로잉을 통해 실험하고자 했던 ‘탐구’도, 완성형이 아닌 진행형의 가치를 보여준다. 재즈를 즐겨 듣고, 키보드로 음악을 만들고, 외롭고 답답할 때면 할리 데이비슨을 타고 세계를 탐험했던 ‘오도바이를 탄 조경가’ 이광빈, 그의 설계에 대한 고민과 열정은 수많은 드로잉 속에서 여전히 진행형이라 믿으며, 이번 전시가 훗날 그의 ‘탐구와 소통을 위한 드로잉’을 재평가하는 기반이 될 수 있길 바라본다.정원도 지역과의 관계가 중요하다 ‘제2회 푸르너스 가든아카데미’ 특강

한국정원디자인학회(회장 홍광표)가 주관하고 예건(대표 노영일)이 후원하는 ‘푸르너스 가든아카데미’가 1월 29일 부터 3월 12일까지 개최된다. ‘푸르너스 가든아카데미’는 증가하는 정원 설계와 시공 수요에 대한 전문성 확보를 위해 지난해부터 시작된 공개 강좌다. 올해 강의는 총 8강으로 구성되었다. ‘제2회 푸르너스 가든아카데미’의 일환으로 지난 1월 31일에는 서교 자이 갤러리 그랜드 홀에서 일본 조경가 특강이 열렸다. 두 개의 강연이 이어졌는데, 첫 강연자인 츠지모토 토모코(츠지모토 토모코 환경디자인연구소 소장)는 ‘가든 르네상스’를 주제로 강연했다. 츠지모토 토모코는 1995년부터 현재까지 츠지모토 토모코 환경디자인연구소를 운영하며 기적의 별 식물관 프로듀서를 맡고 있다. 토모코는 “가든 르네상스는 지역 전통으로서의 원예, 라이프 스타일이 각 지역과의 관계로부터 생겨나는 것을 인식”하는 데에서 시작한다며 “시민들이 협력하면서 친환경 문화를 계승하며 고향을 지켜나가는 것”이라고 설명했다. 그에 따르면 가든 르네상스는 4가지로구성된다. ‘녹지 공간 만들기’, ‘지역성·전통성을 계승하는 공간 만들기’, ‘주민 참여의 친환경 공간 만들기’, ‘순환형 사회구축을 위한 시스템 만들기와 교류 거점만들기’가 바로 그것이다. 토모코는 가든 르네상스를 일본의 섬 아와지에 적용하려는 계획을 세웠다. 아와지 섬 특히 섬의 북쪽 지역은 인구가 점차 줄어 소멸 위기에 처한 지역이었다. 주민들의 참여도가 낮았고 네트워크가 잘 구성되지 않는 등 여러 가지 문제점이 있는 곳이었는데, 토모코는 이를 해결하기 위해 가든 르네상스가 필요했다고 주장했다. 가든 르네상스를 통해 아와지 섬의 지역성을 활성화시키고자 한 것이다. 기적의 별 식물관은 토모코의 강연에서 가장 중점적으로 소개된 사례였다. 토모코는 식물관의 식재 설계를 했다. 이후 이곳에서 아와지 섬에서 유래한 전통 인형극을 공연하고 오페라와 연극, 뮤지컬 등 다양한 문화활동이 이루어졌다. 각종 식물들로 오감을 자극하고 아와지 섬의 지역성과 전통성을 계승하며, 다양한 문화 활동을 통해 주민 참여를 유도하는 등 여러 분야의참여형·순환형 사회 구축을 위한 시스템과 교류 거점을 만들려는 토모코의 노력들이 기적의 별 식물관에서 드러나 보였다. 아와지 섬의 남쪽 지역에도 가든 르네상스를 적용하려고 노력했다. 남쪽 지역에는 신사神社가 여럿 있는데, 토모코는 신사와 신사 사이의 길을 꽃의 거점으로 만드는 계획을 세웠다. 강연에서 특히나 인상 깊었던 점은 식물원에서 무대공연과 결혼식을 할 수 있다는 점이다. 대부분의 사람들은 식물원을 ‘식물을 관찰하고 학습하는 공간’으로만 생각하는데, 토모코는 ‘기적의 별 식물관’을 통해서 ‘식물원’이라는 공간을 재해석했다.두 번째 주제는 ‘지역 특성을 고려한 조경 디자인’이다. 쇼타 타카히사가 강연자로 나섰다. 쇼타 타카히사는 1992년부터 집합 주택, 상업 시설, 의료, 교육 시설, 이벤트 기획 등 다방면의 옥외 공간 토털 디자인부터 공사 감리까지 담당했다. 현재 공간창연空間創硏에서 조경디자인 및 공사 감리를 수행하고 있으며, 랜드스케이프 컨설턴트협회 칸사이지부 간사위원이자 홍보위원장으로 활동하고 있다. 타카히사는 지역 특성을 고려한다는 것은 “그 지역의 풍토나 문화를 디자인에 도입하는 일”이라고 설명했다. 여기서 풍토는 “그 지역의 기후, 지형, 기상, 지질이나 환경, 경관”이며, 문화는 “그 지역에서 살고 있는 사람들의 생활양식이나 전통”이라고 부연했다. 강연은 4가지 조경 디자인 프로젝트를 중심으로 진행되었다. 프로젝트 1은 ‘제30회 전국 도시 녹화 돗토리페어’다. 전국 도시 녹화 돗토리 페어는 돗토리 지역에서 자생하는 식물을 주제로 삼아 사계절의 변화를 사람들이 즐기는 행사다. 타카히사는 어떻게 하면 사람들이 가까운 야산의 아름다움을 재발견하도록 하고, 자생식물을 생활 공간에 도입하는 방법을 알려줄 수 있을까 고민했다. 프로젝트 2는 아리마 온천거리에 건축된 호텔 ‘아리마6채’다. 아리마 온천거리는 일본에서 유명한 천연 온천 마을인데, 아리마 온천거리는 거의 평탄지다. 때문에 로코산의 경사면을 이용해서 조성되었다. 프로젝트 3은 병원의 신설 공사에 수반되는 경관 재정비 사업이다. 아직 계획 중인 곳으로, ‘오사카후립 모자보건 종합 의료센터’다. 이 의료센터의 광장을 살펴본 결과 ‘환자와 병원에서 일하는 사람들의 동선이 불명확’하고, ‘공간의 세분화와 현황 수목의 재활용이 고려되어 있지 않으며’, ‘모두가 휴식할 수 있는 공간이 정리되어있지 않다’는 문제가 도출되어, 불필요한 계단을 철거하는 등 병원 내의 동선을 재정비하였다. 또한 보존해야 하는 수림은 병원에 그대로 두며, 테라스와 같이 사람들이 휴식할 수 있는 공간을 만드는 등의 노력을 했다. 프로젝트 4는 ‘야구장 철거지 상업 시설’이다. 일본 오사카시 남쪽의 야구장을 철거하고 상업 시설로 새로 만드는 프로젝트다. 타카히사는 이 부지에 사람들이 스포츠를 즐기는 상업 시설이라는 테마를 부여하고 작업을 진행하고 있다. 스포츠 관련 시설이 주로 입주할 계획인 이곳은, 현재 공사 중으로 오는 4월에 개장 예정이다. 타카히사는 “부지 주변을 꼼꼼히 살펴보고 분석하여 그 부지의 조건에 맞도록 설계하는 것이 중요하다”는 점을 강조했다. 이날 강연은 지역의 특성을 고려하고 사고하는 행동이 조경 설계에 있어서 중요하다는 걸 새삼 느끼게 했다. ASLA Best Books 2014

‘2014 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

미국조경가협회Ame r i c a n S o c i e t y o f L a n d s c a p e Architects(ASLA)는 2010년부터 매년 12월 10권의 ‘올해의 책ASLA Best Book’을 선정하고 있다. 주요 이슈를 다룬 책이나 학술적으로 주목할 만한 가치가 있는 책, 또는 이전에는 접하지 못한 주제를 신선한 시각에서 다룬 책 등이 주로 선정되었다. 본지는 ‘2014 올해의 책’10권을 소개한다. 1. 『어반 아큐펑처』 건축가 자이메 레르네르Jaime Lerner는 『어반 아큐펑처Urban Acupunture』에서 도시를 하나의 몸으로 비유한다. 동양의 침술 요법이 신체의 특정 부위를 찔러 특정한 치료 효과를 거두고자 하는 것처럼, 도시 속의 아주 작은 지점pinprick에서의 변화가 도시 전체로 번져나갈 수 있다고 주장한다. 저자가 쿠리치바Curitiba의 시장으로 재직할 당시 새로운 도로 교통 시스템Bus Rapid Transit을 도입하여 도시 전체를 생태 도시화했던 것처럼, 바르셀로나의 라 보케리아 시장La Boqueria Market에서 서울의 청계천 복원 사업까지 세계 곳곳에서 비슷한 현상을 확인할 수 있음을 보여주고자 한다. 2. 『베를린: 도시의 자화상』 베를린은 현대의 그 어떤 도시보다 파괴와 건설이 반복된 곳이다. 『베를린: 도시의 자화상Berlin: Portrait of a City Through the Centuries』은 이렇게 베를린이라는 도시만이 갖고 있는 불안정한volatile 모습을 24개의 삶을 통해 풀어내고자 한다. 중세의 창녀, 제1차 세계대전 당시 유독 가스를 발명했던 어떤 유대인 화학자, 베를린 장벽을 세우는 과정에 참여했던 한 무명의 공산주의자 등 주목받지 못했던 사람들의 삶이 5세기에 걸쳐 그려진다. 이 책은 이들의 삶의 방식, 그리고 그 속에 담겨있던 당시의 문학과 음악을 통해 도시의 본질을 드러냈다는 평가를 받고 있다. 3. 『경관의 재구성: 포토몽타주와 조경』 『경관의 재구성: 포토몽타주와 조경C o m p o s i t e Landscapes: Photomontage and Landscape Architecture』은 조경 설계에 있어서 가장 두드러지는 표현 기법의 하나인 몽타주 뷰montage view를 다룬다. 이 책은 제임스 코너, 아드리안 구즈Adriaan Geuze, 켄 스미스Ken Smith 등을 포함한 영향력 있는 현대 조경가와 예술가들의 작업을 통해 포토몽타주 기법이 어떻게 공간의 개념을 재현하고 간접적인 경험을 제시하는지 보여준다. 뿐만 아니라 초창기의 핸드 드로잉부터 현대의 디지털 방식까지, 포토몽타주를 활용한 경관 표현 기법의 차이와 발전 과정도 담아냈다. 이 책을 통해 재구성된 경관 속에 구축된 이미지constructed image가 어떤 역할을 하는지 확인할 수 있을 것이다. 4. 『변화하는 경관: 재생을 위한 혁신적 디자인』 기후 변화, 천연 자원 개발, 인구 이동과 같은 전 지구적인 이슈는 현대 조경 설계를 논하는 데 있어 빼놓을 수 없는 요소임에 분명하다. 『변화하는 경관:재생을 위한 혁신적 디자인Landscapes of Change: Innovative Designs for Reinvented Sites』은 이러한 사실이 디자인 프로세스에 어떤 변화를 가져왔는지, 어떤 디자인 전략을 필요하게 했는지, 또 어떤 측면에서 조경의 혁신을 일으켰는지 진단한다. ‘인프라스트럭처’, ‘후기 산업시대의 경관’, ‘식재된 건축’, ‘생태주의적 어바니즘’, 그리고 ‘식용 가능한 경관’이라는 주제에 묶인 25개의 프로젝트를 통해 과거와 현대 조경의 차이점을 확인하고, 나아가 미래의 조경을 예측해볼 수 있다. 5. 『상상하는 경관』 제임스 코너James Corner는 『경관의 회복Recovering Landscape』을 포함한 여러 편의 글과 그 실천이라 할 수 있는 뉴욕의 하이라인High Line 프로젝트를 통해 도시에 직면한 문제점을 해결하는 가장 좋은 방법은 산업 유산을 받아들이고 이용하는 것이라고 말해 왔다. 『상상하는 경관The Landscape Imagination: Collected Essays of James Corner 1990~2010』은 지난 20년간 학계에 발표된 코너의 글을 모은 것으로 그동안 조경계에 대두되었던 주요 이슈를 다루고 있다. 코너는 JCFOJames Corner Field Operations의 작업을 기반으로 이러한 글 속에 담긴 생각이 어떤 과정을 거쳐 실제 경관으로 구현되어 왔는지 설명한다. 6. 『멜론 스퀘어』 『멜론 스퀘어Mellon Square: Discovering a Modern Masterpiece』는 ‘현대의 경관: 전이와 변형Modern Landscapes: Transition & Transformation’ 시리즈의 두 번째 책으로 1955년 완공된 피츠버그Pittsburgh의 첫 번째 현대 정원 플라자garden plaza인 멜론 스퀘어의 발전 과정을 담고 있다. 이 책은 광장의 최종 결과물을 보여주는 데 집중하지 않는다. 디자인 발전 단계에 쓰였던 스케치와 식재 디테일, 구현된 모습에서는 느끼기 힘든 섬세한 생각이 적힌 디자인 노트, 나아가 핵심 디자이너들의 개인사까지 담아내며 설계 과정에 있어 어떤 요소가 결정적 요인으로 작용했는지 구체적으로 파고든다. 7. 『차세대 인프라스트럭처』 날이 갈수록 고밀화되고 복잡해지는 현대 도시를 산발적인 도시계획과 임시방편의 기반 시설 정비만으로 지탱할 수 있을까? 또는 그러한 방식으로 탄소 제약 조건과 기후 변화와 같은 전 지구적인 이슈에 대응할 수 있을까? 『차세대 인프라스트럭처Next Infrastructure: Principlesof Post-Industrial Public Works』는 이러한 질문에 답하려 한다. 캘리포니아의 마운트 포소Mount Poso 열병합 발전소에서 서울의 빗물 관리 시스템이나 싱가포르의 다목적 마리나 베리지Marina Barrage 프로젝트까지 희망적인 예를 제시한다. 나아가 이러한 개별 프로젝트가 도시스케일을 넘어 전 지구적 범위에서 얼마만큼의 경제적, 환경적, 사회적 의미를 지니는지 분석한다. 8. 『피플 해비타트: 건강한 녹색 도시를 위한 25가지생각』 미국 국민의 80퍼센트 이상이 도시와 부도심에 거주하는 것으로 조사되었다. 커뮤니티를 올바르게 이해하고 현실에 맞게 재정립하는 일이 그 어느 때보다 중요해졌으며, 인간이 만들어내는 환경 오염 물질에 대한 대처법에도 변화가 요구되고 있다. 『피플 해비타트: 건강한 녹색 도시를 위한 25가지 생각People Habitat: 25 Ways to Think About Greener, Healthier Cities』은 ‘사람들이 걷지 않는 이유’와 ‘녹색’ 하우징과 관련된 가벼운 담론에서 젠트리피케이션gentrifi cation과 같은 복잡한 문제까지 아우르며, 인류와 지구 모두를 위한 거주 생태계ecology of human settlement를 구현하는 방법을 지속가능성의 관점에서 제시한다. 9. 『프로젝티브 이콜로지』 지난 20년 동안 생태는 빠지지 않고 등장한 이슈이며, 이제는 새로운 계획을 수립하는 과정에서 생태주의적 설계를 염두에 두지 않을 수 없는 단계까지 이르렀다. 『프로젝티브 이콜로지Projective Ecologies』는 이러한 시점에 생태를 단순히 자연과학적 사고의 결과물로볼 수만은 없다고 주장한다. 현재 다양한 분야의 연구원, 이론가, 사회 평론가, 그리고 디자이너들이 생태를 보다 넒은 의미와 조건을 함축하는 메타포로 사용하고 있으며, 이는 생태를 기존의 적용 범위를 넘어 정치와경제, 그리고 사회적 함의까지 포함하는 단계에서 다시 정의할 것을 요구하고 있다는 것이다. 이 책은 이와 관련된 연구와 이론을 제시함과 동시에, 설계적인 가능성까지 모색하고자 한다. Gross.Max, JCFO, 숀 렐리Sean Lally, OMA, Stoss, West 8 등의 세계적 조경설계사무소에서 제공받은 이미지들은 책 전반에 걸쳐 현재 생태학적 설계와 관련 이론이 어느 수준까지 도달했는지 확인하는 데 큰 도움이 될 것이다. 10. 『어반 바이크 웨이 디자인 가이드』 NACTONational Association of City Transportation Offi cials에서 출간한 『어반 바이크 웨이 디자인 가이드Urban Bikeway Design Guide』는 미국 내 주요 자전거 도로의 규격, 법 체계, 운영 시스템 등을 조사·연구하여 하나의 가이드라인으로 정리한 책이다. 자전거 친화 도시별 특징과 관련 가이드라인이 담겨 있어 도시계획 과정에서 새롭게 교통망을 정리하거나 추가적인 자전거도로를 조성할 때 발생하는 문제점에 대한 해답을 찾을 수 있도록 구성했다. 다만 수록된 가이드라인이 미국 외의 국가에서 그대로 적용하기 어렵다는 점은 이 책의 한계로 지적되고 있다.

ASLA Best Books 2014

‘2014 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적