기사리스트

- [에디토리얼] 정원의 기쁨과 슬픔

- 『환경과조경』 2014년 4월호를 펼치면 이번 호 특집과 유사한 제목을 단 기획 지면, ‘다시, 정원을 말하다’를 만날 수 있다. 11년 전이나 지금이나 기획 의도는 똑같다. 이례적인 정원 열풍의 이면을 되짚어 보자는 것. 바뀐 게 있다면 코로나19 팬데믹을 거치며 그 열풍의 강도가 더 커졌다는 점이다. 이제는 정원 ‘열풍’ 앞에 붙일 수식어로 ‘대중적’과 ‘사회적’뿐 아니라 ‘국가적’을 골라도 전혀 과장된 느낌을 주지 않는다. 도시의 수장고에 곱게 모셔두었던 정원이 화려하게 부활했다. 정원 현상, 정말 뜨겁다. 정원이 건강하고 안전한 공간에 대한 관심, 비인간 생명체와의 정서적 교감, 돌봄과 가꿈의 실천을 담아내는 것을 넘어 트렌디한 이미지 상품으로까지 소비되면서 다양한 세대와 계층의 인기를 끌고 있다. 전국 곳곳의 도시가 경쟁적으로 정원박람회를 열고 있다. 서른 곳 이상의 지자체는 ‘정원도시’를 선언했다. 서울시는 “어딜가든 서울가든”이라는 구호까지 내걸고 정원을 공원, 선형 녹지, 입체 녹지, 둘레길, 하천변, 도시재생지 모두를 포괄하는 우산 개념으로 삼고 있다. 모든 게 정원이어서 정원이 아무것도 아닌, 정원의 시대. 정원을 국가의 법과 제도로 지정하고 계획하는 유례없는 사업도 펼쳐지고 있다. 산림청이 지원하는 국가정원과 지방정원이 여러 지자체의 경쟁을 불러일으키고 있고, 정원 프로젝트를 지역 발전 전략의 한 축으로 삼는 흐름이 확산되고 있다. 물론 정원이 도시의 기반 공간으로 주목받는 것은 바람직한 현상이다. 정원은 사람과 자연이 어울리는 장소이고, 사색과 휴식의 장이며, 심리적 안정과 사회적 교류를 가능하게 하는 공간이다. 잘 디자인된 정원은 지역의 정체성을 담는 문화적 장소로 진화할 수 있고, 기후 변화에 대응하는 녹색 인프라가 될 수도 있다. 하지만 과열된 최근의 정원 현상을 반성적으로 되짚어 보면 단기 성과에만 집중하는 전시 행정의 난맥이 적지 않게 발견된다. 정원 개념이 지나치게 표피적으로 소비되는 양상도 어렵지 않게 목격할 수 있다. 일부 정원박람회와 정원도시 프로젝트는 정원 문화 형성보다는 관광객 유치를 위한 브랜딩 전략에 가깝다. 단기간에 화려한 경관을 꾸미는 데 치중하면서 지역성은 충분히 반영되지 않는 경우도 많다. 정원이 선출직 지자체장들의 포퓰리즘 공간 정치의 단골 메뉴로 동원되는 사례, 무분별한 도시 개발 프로젝트에 조경가―와 이른바 ‘정원 작가’―들이 정원이라는 이름의 녹색 면죄부를 발행하는 사례도 적지 않다. 이번 호 특집 ‘다시, 정원을 읽다’는 정원 현상의 이면을 살펴 정원과 동시대 조경 사이의 관계를 다시 검토하고 조율해 보고자 하는 작은 시도다. 편집부와 함께 지면을 기획한 박희성 교수(서울시립대학교 서울학연구소)는 정부와 지자체 주도의 정원 정책과 정원 사업이 장차 유효한 성과를 내기 위해 풀어야 할 난제들을 점검한다. 황주영 박사(조경사 연구자)는 정원 열풍 속에서 표류하고 있는 혼란한 정원 개념을 재검토하고, 돌봄의 정원과 모두가 누리는 정원의 의미를 전한다. 권진욱 교수(영남대학교)는 정원박람회가 모방과 자기 복제에서 벗어나 고유의 정원 문화를 지향해야 한다고 주문한다. 최재혁 소장(오픈니스 스튜디오)은 조경계의 전면에 부상한 정원이 조경 설계에 가져온 변화의 가능성과 한계를 논의한다. 정홍가 소장(쌈지조경)은 지역 공동체의 형성과 협력을 이끄는 사회적 공간으로 정원을 작동하게 하는 정원 활동 사례를 살펴보고 주민 참여형 정원 문화의 방향을 제안한다. 마지막으로 조혜령 소장(조경하다열음)은 정원이 그린워싱 이미지로 소비되는 정원 시대의 난맥을 짚는다. 이번 특집에 참여한 필자들은 오는 4월 18일 서울시립대학교에서 열릴 한국조경학회 춘계학술대회의 특별 세미나에서 같은 주제로 발제하고 열띤 토론을 벌일 예정이다. 이번 특집만으로 정원 열풍의 잠재력과 난점을 밀도 있게 살피기에는 한계가 있다. 때마침 번역 출간된 『정원의 기쁨과 슬픔: 인간이 꿈꾸는 가장 완벽한 낙원에 대하여』(어크로스, 2025)를 함께 읽어보시길 권한다. 이 책은 『외로운 도시』로 널리 알려진 작가 올리비아 랭Olivia Laing이 코로나19 팬데믹을 겪으며 이사한 집에서 정원 만들기를 탐닉하며 희망의 에덴을 가꿔나간 기록이자, 배제와 공존이 교차하고 추방과 해방이 공존하는 모순의 정원 개념에 대한 세밀한 탐구이기도 하다. 원제는 ‘시간을 거스르는 정원: 공동의 낙원을 찾아서(The Garden Against Time: In Search of a Common Paradise)'다. 책의 마지막 문장을 옮긴다. “모두의 정원이라는 그 이단적인 꿈. 그것을 가지고 나가서 씨앗을 털자.”

- [풍경 감각] 목련이 피지 않는 봄

- 희끗한 봉오리를 부풀리던 백목련이 허리가 잘린 채 길가에 누워 있었다. 몇 십 년은 돼 보이는 왕벚나무와 은행나무도. 지난 계절의 꽃과 녹음, 그리고 단풍이 아름다웠던 건강한 나무들인데……. 낡은 시설을 부수고 신축 공사를 한다는 소식을 기쁘게 알리는 현수막 아래로 부러진 가지들이 쓰레기처럼 흩어져 있었다. 봄 햇살을 받은 탓일까. 꽃봉오리를 하나 주워보니 보드랍고 따뜻했고, 그래서 우주개 라이카가 떠올랐다. 라이카는 우주 환경에서 생명체가 생존 가능한지 알아보기 위해 우주로 보내진 최초의 우주개다. ‘우주개’라는 단어가 낭만적인 느낌을 주지만, ‘우주인’ 닐 암스트롱과 달리 라이카는 살아서 돌아오지 못했다. 과학자들이 돌아올 계획조차 세워두지 않은 로켓에 실어 쏘아 보낸 탓이다. 심지어 설비 오작동으로 인한 과열과 스트레스로 라이카의 생명 신호는 한나절 만에 끊겨 버리고 말았다고 한다. 이 실험을 통해 생명체가 위성 궤도에 진입하는 과정과 우주의 무중력에서도 생존할 수 있다는 귀중한 데이터를 얻었다고 한다. 그런데 이런 정보가 강아지 한 마리의 목숨보다 소중한 걸까. 가족들에게 버려져 추운 길거리 생활을 하고, 낯선 연구소로 잡혀 오고, 침착하고 영리하다는 이유로 너무나 먼 곳으로 보내진 라이카가 내게 훨씬 애틋한데. 새 건물은 어떤 모습을 하고 있을까. 예전처럼 꽃 피는 정원도 딸려 있을까. 그 건물은 꽤 선량한 목적으로 지어지는 중이니 많은 사람이 누리는 좋은 공간이 되기를 바란다. 다만 축포를 터뜨리듯 떠들썩한 완공식에 모인 사람들이 ‘전보다 훨씬 좋아졌다’며 칭찬만 한다면, 조금 아득한 기분이 들 것 같다.

- 다시, 정원을 읽다

- “다시, 정원을 말하다” 특집(『환경과조경』 2014년 4월호)으로 정원을 다룬 지 10년 남짓 지난 지금, 우리 사회에서 정원에 대한 온도가 크게 달라졌다. 이런 분위기는 정원의 전통적 개념에 비춰볼 때 매우 특이하고 일면 모순적인 현상이다. 정원의 본질에 반反하는 ‘만들어진 정원 문화’의 지속가능성을 우려하는 시선도 있지만, 오늘날 정원의 체감도가 높아진 점만큼은 부정할 수 없는 상황이다. 민간과 공공 가릴 것 없는 공격적 사업 추진으로 정원이 양적으로 증가했고 사회적 인기 아이템이 된 것이다. 도시 비전의 단골 소재로 정원이 등장하고, 여러 지자체는 일상에 지친 도시민의 몸과 마음을 보듬겠다며 정원박람회를 앞다퉈 개최하고 있다. 국가정원 지정을 목표로 정원의 이름을 빌린 대형 공원이 계획되는가 하면, 민간정원, 공동체정원 등 시민들이 직접 정원을 만들어 가꾸도록 유도하는 사업도 한창이다. 그야말로 정원 열풍이다. 하지만 홍수처럼 넘쳐나는 정원 사업이 어떤 결과를 내고 있는지에 대한 토론과 숙의는 충분하지 않다. 정원박람회의 성과는 얼마나 많은 사람이 행사장에 다녀와 SNS 피드를 장식했는지에 초점을 맞춘다. 점적 녹지인 정원이 공원과 선형 녹지와는 어떤 면에서 다른지 면밀하게 살피고, 정원을 가꾸는 일이 신체와 정신 건강에 얼마나 도움이 되었는지 알아보는 연구와 데이터 구축은 이루어지고 있지 않다. 2025년이 산림청 법정 계획인 ‘제2차 정원진흥기본계획’이 마무리되는 해인 만큼, 이번 호에는 조경의 시선으로 정원 과열 현상을 반추하는 시간을 마련한다. 정원 사업의 범람과 함께 조경계에 일어난 일련의 변화를 되돌아보고 그러한 변화가 정원에 대한 대중의 시선에 어떤 영향을 미쳤는지 반성적으로 진단하며 미래의 방향을 제언한다. 진행 박희성, 김모아, 금민수, 이수민 디자인 팽선민 ----- 정원을 국가가 만든다고? 박희성 정원의 귀환, 그 10년 뒤 황주영 정원박람회가 만드는 정원 문화 권진욱 정원 붐이 만든 조경 설계 패러다임의 변화 최재혁 정원 활동에서 커뮤니티의 힘 정홍가 그린워싱 이미지로 소비되는 정원 조혜령

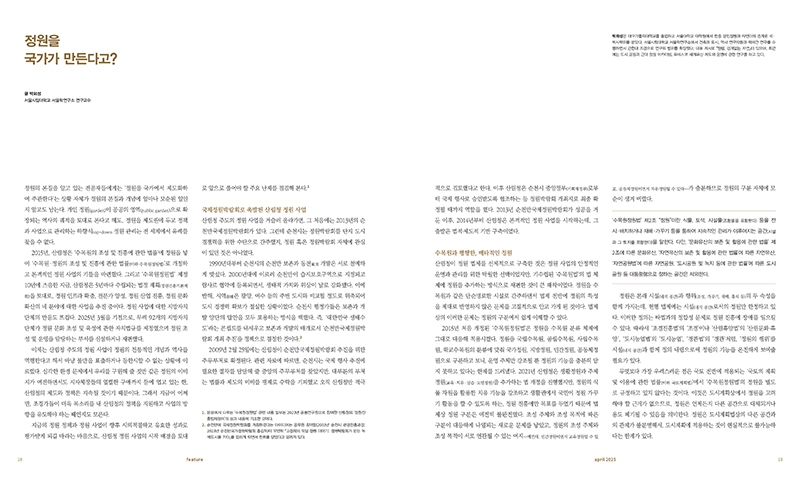

- [다시, 정원을 읽다] 정원을 국가가 만든다고?

- 정원의 본질을 알고 있는 전공자들에게는 ‘정원을 국가에서 제도화하여 주관한다’는 상황 자체가 정원의 본질과 개념에 얼마나 모순된 일인지 알고도 남는다. 개인 정원(garden)이 공공의 영역(public garden)으로 확장되는 역사의 궤적을 토대로 본다고 해도, 정원을 제도권에 두고 정책과 사업으로 관리하는 하향식(top-down) 정원 관리는 전 세계에서 유례를 찾을 수 없다. 2015년, 산림청은 ‘수목원의 조성 및 진흥에 관한 법률’에 정원을 넣어 ‘수목원‧정원의 조성 및 진흥에 관한 법률(이하 수목원정원법)’로 개정하고 본격적인 정원 사업의 기틀을 마련했다. 그리고 ‘수목원정원법’ 제정 10년에 즈음한 지금, 산림청은 5년마다 수립되는 법정 계획(정원진흥기본계획)을 토대로, 정원 인프라 확충, 전문가 양성, 정원 산업 진흥, 정원 문화 확산의 네 분야에 대한 사업을 추진 중이다. 정원 사업에 대한 지방자치단체의 반응도 뜨겁다. 2025년 3월을 기점으로, 무려 92개의 지방자치단체가 정원 문화 조성 및 육성에 관한 자치법규를 제정했으며 정원 조성 및 운영을 담당하는 부서를 신설하거나 재편했다. 이제는 산림청 주도의 정원 사업이 정원의 전통적인 개념과 역사를 역행한다고 해서 마냥 불만을 표출하거나 등한시할 수 없는 상황에 이르렀다. 심각한 환경 문제에서 우리를 구원해 줄 것만 같은 정원의 이미지가 여전하면서도 지자체장들의 열렬한 구애까지 등에 업고 있는 한, 산림청의 제도와 정책은 지속될 것이기 때문이다. 그래서 지금이 어쩌면, 조경가들이 더욱 목소리를 내 산림청의 정책을 지원하고 사업의 방향을 유도해야 하는 때인지도 모른다. 지금의 정원 정책과 정원 사업이 향후 시의적절하고 유효한 성과로 평가받게 되길 바라는 마음으로, 산림청 정원 사업의 시작 배경을 토대로 앞으로 풀어야 할 주요 난제를 점검해 본다.(각주 1) 국제정원박람회로 촉발된 산림청 정원 사업 산림청 주도의 정원 사업을 거슬러 올라가면, 그 처음에는 2013년의 순천만국제정원박람회가 있다. 그런데 순천시는 정원박람회를 단지 도시 경쟁력을 위한 수단으로 간주했지, 정원 혹은 정원박람회 자체에 관심이 있던 것은 아니었다. 1990년대부터 순천시의 순천만 보존과 동천東川 개발은 서로 첨예하게 맞섰다. 2000년대에 이르러 순천만이 습지보호구역으로 지정되고 람사르 협약에 등록되면서, 생태적 가치와 위상이 날로 강화됐다. 이에 반해, 시역市域은 광양, 여수 등의 주변 도시와 비교될 정도로 위축되어 도시 경쟁력 확보가 절실한 상황이었다. 순천시 행정가들은 보존과 개발 양단의 답안을 모두 포용하는 방식을 택했다. 즉, ‘대한민국 생태수도’라는 콘셉트를 내세우고 보존과 개발의 매개로서 ‘순천만국제정원박람회 개최 추진’을 정책으로 결정한 것이다.(각주 2) 2009년 2월 25일에는 산림청이 순천만국제정원박람회 추진을 위한 주무부처로 확정된다. 관련 자료에 따르면, 순천시는 국제 행사 추진에 필요한 절차를 담당해 줄 중앙의 주무부처를 찾았지만, 대부분의 부처는 법률과 제도의 미비를 핑계로 수락을 기피했고 오직 산림청만 적극적으로 검토했다고 한다. 이후 산림청은 순천시 중앙정부(기획재정부)로부터 국제 행사로 승인받도록 협조하는 등 정원박람회 개최지로 최종 확정될 때까지 역할을 했다. 2013년 순천만국제정원박람회가 성공을 거둔 이후, 2014년부터 산림청은 본격적인 정원 사업을 시작하는데, 그 출발은 법적·제도적 기반 구축이었다. 수목원과 평행한, 배타적인 정원 산림청이 정원 법제를 선제적으로 구축한 것은 정원 사업의 안정적인 운영과 관리를 위한 탁월한 선택이었지만, 기수립된 ‘수목원법’의 법 체제에 정원을 추가하는 방식으로 재편한 것이 큰 패착이었다. 정원을 수목원과 같은 단순명료한 시설로 간주하면서 법제 전반에 정원의 특성을 제대로 반영하지 않은 문제를 고질적으로 안고 가게 된 것이다. 법제상의 이러한 문제는 정원의 구분에서 쉽게 이해할 수 있다. 2015년 처음 개정된 ‘수목원정원법’은 정원을 수목원 분류 체계에 그대로 대응해 적용시켰다. 정원을 국립수목원, 공립수목원, 사립수목원, 학교수목원의 분류에 맞춰 국가정원, 지방정원, 민간정원, 공동체정원으로 구분하고 보니, 운영 주체만 강조될 뿐 정원의 기능을 충분히 담지 못하고 있다는 한계를 드러냈다. 2021년 산림청은 생활정원과 주제 정원(교육‧치유‧실습‧모델정원)을 추가하는 법 개정을 진행했지만, 정원의 식물 자원을 활용한 치유 기능을 강조하고 생활권에서 국민이 정원 가꾸기 활동을 할 수 있도록 하는, 정원 진흥에만 목표를 두었기 때문에 법제상 정원 구분은 여전히 불완전했다. 조성 주체와 조성 목적에 따른 구분이 대등하게 나열되는 새로운 문제를 낳았고, 정원의 조성 주체와 조성 목적이 서로 연관될 수 있는 여지―예컨대, 민간정원이면서 교육정원일 수 있고, 공동체정원이면서 치유정원일 수 있다―가 충분하므로 정원의 구분 자체에 모순이 생겨 버렸다. ‘수목원정원법’ 제2조 “정원”이란 식물, 토석, 시설물(조형물을 포함한다) 등을 전시·배치하거나 재배·가꾸기 등을 통하여 지속적인 관리가 이루어지는 공간(시설과 그 토지를 포함한다)을 말한다. 다만, ‘문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률’ 제2조에 따른 문화유산, ‘자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률’에 따른 자연유산, ‘자연공원법’에 따른 자연공원, ‘도시공원 및 녹지 등에 관한 법률’에 따른 도시공원 등 대통령령으로 정하는 공간은 제외한다. 정원은 본래 시설(내지 공간)과 행위(조성, 가꾸기, 재배, 휴식 등)의 두 속성을 함께 가지는데, 현행 법제에는 시설(내지 공간)로서의 정원만 한정하고 있다. 이러한 정의는 타법과의 정합성 문제로 정원 진흥에 장애를 일으킬 수 있다. 따라서 ‘조경진흥법’의 ‘조경’이나 ‘산림휴양법’의 ‘산림문화·휴양’, ‘도시농업법’의 ‘도시농업’, ‘경관법’의 ‘경관’처럼, ‘정원의 행위’를 시설(내지 공간)과 함께 정의 내림으로써 정원의 기능을 온전하게 보여줄 필요가 있다. 무엇보다 가장 우려스러운 점은 국토 전반에 적용되는 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 국토계획법)’에서 ‘수목원정원법’의 정원을 별도로 규정하고 있지 않다는 것이다. 이것은 도시계획상에서 정원을 고려해야 할 근거가 없으므로, 정원은 언제든지 다른 공간으로 대체되거나 용도 폐기될 수 있음을 의미한다. 정원은 도시계획법상의 다른 공간과의 관계가 불분명해서, 도시계획에 적용하는 것이 현실적으로 불가능하다는 한계가 있다. 정원이 본래의 특성을 발휘하여 국토 환경에 유효한 역할을 하려면, 법제 간의 배타적 관계를 허물고 개념 간의 이해와 조정이 필요하다. 예를 들어, ‘국토계획법’은 ‘수목원정원법’의 목적과 취지를 공감하며 정원 개념을 명시하고 법제상의 정원을 도시계획의 지목으로 인정할 것인지 검토해 볼 수 있다. ‘수목원정원법’은 ‘도시숲법’상의 도시숲, 생활숲 개념을 포함시키되 정원을 상위 개념으로 조정하는 것을 고려할 수도 있다. 정원을 상위 개념으로 조정하는 데는 정원의 가치와 목적을 추가하는 것까지 생각해 볼 수 있다. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 본문에서 다루는 ‘수목원정원법’ 관련 내용 일부는 2023년 공동연구원으로 참여한 산림청의 ‘정원진흥법재정비’의 성과 내용에 기초한 것이다. 2. 순천만에 국제정원박람회를 개최하겠다는 아이디어는 공무원 최덕림(2003년 순천시 관광진흥과장, 2023년 순천만국가정원박람회 총감독)이 우연히 『고정희의 독일 정원 이야기: 정원박람회가 만든 녹색도시를 가다』를 접하게 되면서 힌트를 얻었다고 알려져 있다. 박희성은 대구가톨릭대학교를 졸업하고 서울대학교 대학원에서 한중 문인정원과 자연미의 관계로 석·박사학위를 받았다. 서울시립대학교 서울학연구소에서 건축과 도시, 역사 연구자들과 학제간 연구를 수행하면서 근현대 조경으로 연구의 범위를 확장했다. 대표 저서로 『원림, 경계없는 자연』이 있으며, 최근에는 도시 공원과 근대 정원 아카이빙, 유네스코 세계유산 제도와 운영에 관한 연구를 하고 있다.

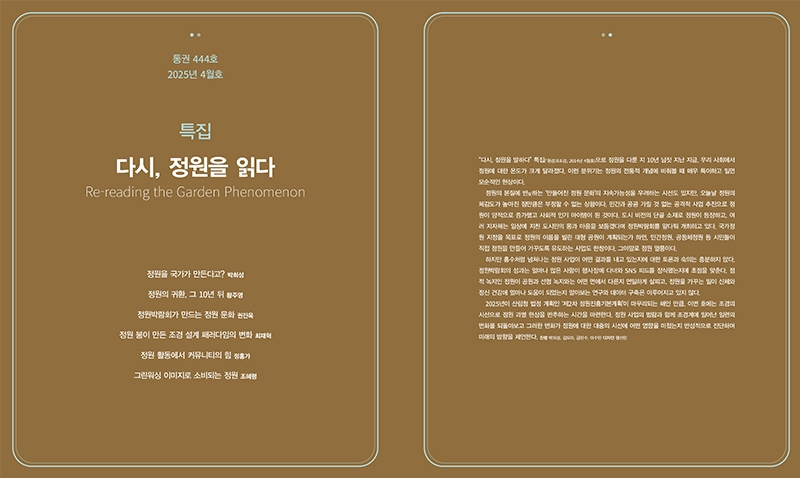

- [다시, 정원을 읽다] 정원의 귀환, 그 10년 뒤

- 정원을 말하다 10여 년 전 『환경과조경』 특집의 제목 ‘다시, 정원을 말하다’는 2012년 출간된 『정원을 말하다-인간의 조건에 대한 탐구』(로버트 포그 해리슨, 조경진‧황주영‧김정은 공역, 나무도시, 2012)를 차용한 것이다. 번역서의 제목을 정하며 이런 저런 논의를 했고, 원제 ‘Gardens: An Essay on the Human Condition’을 조금 바꾸되 의미를 잘 전달할 수 있는 동사로 ‘말하다’가 좋을 것 같다고 의견이 모였다. 평은 좋았지만 판매 성적은 그리 좋지 못했고, 판권 계약이 종료됐다. 우리만 좋다고 생각한 책이었을까 하는 초조함이 있었지만―이 기회를 빌려 당시 나무도시 대표였던 남기준 편집장에게 다시 한번 감사와 송구한 마음을 전한다― 조금 일찍 나온 책이었다는 걸 얼마 뒤 확인할 수 있었다. 절판 이후 도리어 책을 찾는 이들이 나타났고 온라인 서점의 중고 책 가격이 어마어마하게 올랐다. 무슨 일이 있었던 것일까? 이번 특집호 원고 청탁을 받고 옛 글을 다시 꺼내 보았다(“정원의 귀환에 대한 단상들”, 『환경과조경』 2014년 4월호). 당시에도 10여 년 전의 일을 회고하며 글을 시작했는데, 대학원에서 정원의 역사를 공부하겠다고 했을 때 필자를 지도한 미술사학과와 조경학과 교수들이 앞으로의 내 생계를 염려해주었다는 내용이었다. 하지만 그 글을 쓰던 2014년에는 그 걱정이 기우였나 싶게 정원이 인기를 끌기 시작했다. 정원박람회와 정원 가꾸기 열풍이 불었고, 정원 잡지와 출판물이 증가했다. 중앙정부와 지자체의 정원 조성 붐이 일었고, 순천만국제정원박람회가 열렸던 순천만정원이 국가정원으로 지정되려던 참이었다. 그해가 끝나기 전 한국조경학회 정원학연구센터는 두 번의 심포지엄을 개최했다. 또 10년이 지났다. 강산이 두 번 변하는 동안 정원과 관련된 현상들은 스무 번도 넘게 변한 것 같다. 국가정원과 지방정원, 민간정원이라는 전 세계에서 유일한 제도와 진흥계획, 관련 법규가 생겼다. 여러 지자체도 관련 조례를 제정하고 있다. 그리고 서른 곳 넘는 지자체가 ‘정원도시’를 선언했다. 개인적으로도 정원과 관련된 연구 용역과 대중 강연, 글쓰기와 번역을 꽤 했다. 이러한 상황만 보면 우리는 이미 정원 속에 살고 있다. 정말 그런가. 2025년 대한민국이라는 시공간에 등장한 ‘정원’은 내가 배우고 익히고 이제는 가르치기까지 하는 정원과 동의어일까? 정원이 모든 문제를 해결할까? 아니면 정원이란 이름으로 무언가를 기만하고 있는가? 이미 여러 번 제기된 질문이지만 정답은 없고, 그럴듯한 답안을 만들었다 싶으면 다른 질문이 생겨난다. 복잡하게 얽힌 현상을 모두 살펴볼 수는 없지만 무엇이 강조되는지, 이를 조경사 연구자로서 어떻게 볼 수 있을지 생각해본다. 정원과 가든과 공원과 파크 그간 해온 ‘정원’과 관련된 일들을 되짚어 보면 자아 분열이 일어날 것 같다. 분명 모두 정원을 다루는데 정원사와 미학 관련 수업 시간에 논하는 ‘정원’과 연구 용역에서 다루는 ‘정원’과 해외 저자의 책을 우리말로 옮길 때의 ‘정원’은 모두 같으면서도 달랐다. 정원이 아우르는 다양한 스펙트럼을 보여준다고 어물쩍 넘어가지만, 이렇게 개념이 뭉뚝해도 되는걸까 하는 의구심이 들 때가 더 많다. 도대체 ‘정원’은 무엇일까. 조경학에서 정원은 동서양을 막론하고 세 가지 특징을 지니고 있다고 한다.(각주 1) 울타리 등으로 주변을 둘러싸 경계를 두른 물리적 형태가 첫 번째 특징이고, 그 울타리 안쪽에 있는 귀한 것을 실용적인 것(식량, 약초 등) 혹은 즐거움을 위한 것(여가, 과시, 앎의 즐거움, 명상과 종교 등)으로 나눠 두 번째와 세 번째 특징으로 삼았다. 가든(garden)이라는 단어 자체가 울타리(gher-)와 즐거움(-oden/eden)이 결합된 말이고, 울타리 안에 소중히 간직하는 것은 바뀌어 왔지만 언제나 낙원, 당대의 이상향에 최대한 가까이 다가가는 곳이 정원이었다. 한편 동아시아에서 사용하는 ‘정원’이라는 단어는 두 가지 장소를 담고 있다. 한자 정庭은 건물과 문 사이, 혹은 건물과 건물 사이의 뜰을 말하고, 원(園)은 동산, 과실수를 심은 곳을 칭한다. 이런 옥외 공간과 서구에서 들여온 가든이 정확히 일치하는 것 같지 않다.(각주 2) 이 수많은 정원을 섬세하게 분류하려면 어떻게 해야 할까. 영어처럼 관사, 대소문자로 구분할 수 있다면 미학적 논의가 조금 수월했을지도 모르겠다.(각주 3) 조경과 랜드스케이프 아키텍처(landscape architecture)가 동의어인지에 대한 학문적 논의가 있었는데, 사실 그에 앞서 정원의 정의부터 좀 더 세심하게 봤어야 했나. 그나저나 공공성을 앞세워 랜드스케이프 가든(landscape garden)(ing)을 떠나 랜드스케이프 아키텍처에서 출발해 랜드스케이프 어바니즘(landscape urbanism)으로 나아가던 조경은 왜 다시 정원으로 돌아오는 걸까. ‘공원’이라는 말은 어떠한가. 근대 이전을 배경으로 하는 서양 문학 번역서를 읽다가 ‘공원’이라는 말을 보면 불편하다. 귀족 연인들의 밀회의 장소 혹은 요란한 사냥의 장소로 우리가 아는 공원은 부적절할 테니 말이다. 이는 파크(park)를 번역한 말인데, 도시공원이 생기기 전 이곳은 개인이 소유한 방대한 숲, 수렵지를 가리켰다. 산업화에 이어 도시화가 급속하게 진행되던 19세기 후반, 영국 왕실이 소유한 런던 일대의 파크를 대중에게 개방하면서 현대의 공원 문화가 시작되었다. 이 과정에서 사유지 파크, 때로는 가든이 공공 녹지가 되었고 파크라는 말에 담긴 의미가 확장됐다. 서구의 퍼블릭 파크(public park) 혹은 퍼블릭 가든(public garden)이 서구화를 꾀하던 일본에서 공(공 정)원(公園)으로 번역되었다. 이런 과정을 거쳐 공원이라는 말은 큰 고민 없이, 원래의 문화적 함의가 온전히 담기지 못한 채 한국에 이식되어 “국가나 지방 공공 단체가 공중의 보건‧휴양‧놀이 따위를 위하여 마련한 정원, 유원지, 동산 등의 사회 시설”(각주 4)이 되었다. 우리는 서구에서 수입한 개념과 전통적 관념이 복잡하게 얽혀 있는 정원과 가든, 공원과 파크를, 심지어는 관련 법률도 다른 정원과 도시공원을 큰 고민 없이 섞어 쓰고 있다. 서울에는 2014년의 글에서 언급했던 “주민을 참여시켜 동네의 방치된 자투리땅에 새로운 의미를 부여하고, 이를 통해 마을이라는 공동체를 만든다는” ‘한평공원’ 대신 ‘매력‧동행가든’이 등장했고, 열린송현 녹지광장은 ‘정원형 공원’(각주 5)으로 조성되었다. 그리고 순천만국가정원의 면적은 한평공원 1억 개를 합한 것보다 넓다. 이제 공공 녹지에서 공원과 정원의 구분은 의미 없는 것일까? 아니, 검은 고양이든 흰 고양이든 쥐만 잘 잡으면 된다지만 학문에서 가장 중요한 것이 개념 설정 아니었던가. 이 명칭들과 혼란을 어떻게 보아야 할지는 여전히 고민이고, 지금은 그저 잘 기록해둘 뿐이다. 저 정원과 가든은 어떤 가치를 담고 있는가? 제3의 자연 10여 년 전 정원 열풍의 화두로 도시농업적 정원 가꾸기의 유행을 꼽았다. 좀 더 많은 사람이 몸소 정원을 가꾸고, 작게나마 생산의 기쁨을 즐기며 정원에 친숙해지도록 하는 것을 목표로 하던 시기였다. 이후 코로나19 범유행기를 겪으며 정원 가꾸기는 전 세계적 유행이 되었고, 우리나라에서도 정원 문화가 좀 더 일상 속에 자리 잡게 되었다. 그 사이 우리의 관심은 상추 재배를 지나 정원(을 가꾸는 일)이 주는 기쁨을 알고 정원을 가꾸는 기술뿐 아니라 정원이 담고 있는 의미의 탐색으로 나아간 것 같다. 이러한 변화는 2025년 서울국제정원박람회 작가정원의 주제로 ‘세번째 자연’이 제안된 것에서도 엿볼 수 있다. 이는 예술로서의 정원이 시작되었다고 하는 르네상스 시대 인문학자들의 서간에서 등장한 표현으로, 조경사학자 헌트(John Dixon Hunt) 등의 연구를 통해 다시 우리에게 알려졌다. 원생 자연 혹은 신들의 영역으로 유추되는 제1의 자연과 인간이 고안하고 가꾼 문화 경관인 제2의 자연을 넘어 자연과 예술이 결합된 제3의 자연, 즉 정원이 생겨났다는 것이 요지다. 이 세 자연은 순차적으로 나타나는 것도 아니고 어느 하나가 우월한 것도 아니며 단지 공간을 인식하는 방식의 하나다. 헌트는 세 자연 사이의 끊임없는 대화는 우리가 환경과 맺은 관계를 반영하며, 이 관계와 복잡성을 되살리는 과정에서 정원이 지닌 풍부한 의미를 환기하고 가치를 재인식한다고 본다.(각주 6) 우리 시대의 정원을 고민하는 것을 목표로 ‘열린 정원’을 주제로 삼은 2013년 대한민국 환경조경대전 이후 공모전에서 정원의 근원적 의미를 다루는 것은 오래간만이기에 무척 반가웠다. 더구나 “주체로서의 인간이 서 있는 문화라는 토대”와 “인간의 타자로서 주체를 성립하게 하는 자연의 경계”에 있어 온 정원이라는 인식 하에 이러한 “자연과 인간의 경계에 있는 정원의 속성을 표현한 주제”는 정원의 본질에 한 걸음 더 다가가는 듯하다. 하지만 “과도한 조형적 시설물 설치를 지양”한 “주변 환경과 어울리는 창의적이고 예술적인 ‘식재’ 위주의 자연주의 정원”을 권고하는 보도 자료를 보며, 올해 서울시의 ‘추구미’를 지레짐작하게 된다.(각주 7) 아크, 환경을 회복시키는 다정한 행동 대규모 도시공원과 정원만이 할 수 있는 역할과 가치는 분명히 있다. 하지만 100개, 1,000개의 소정원 조성을 통해 더 많은 이가 일상에서 정원을 누릴 때의 효과도 그에 못지않게 중요하고, 이는 비인간 생명체에게도 마찬가지다. 생태 전문가들의 연구를 통해 입증되고 정책에도 반영되고 있는 이런 작은 공간들을 아일랜드의 정원 디자이너 메리 레이놀즈(Mary Reynolds)는 ‘아크(Ark)’ 조성을 통해 가꾸고 있다. 영화 ‘플라워쇼(Dare to be Wild)’의 실제 주인공이기도 한 레이놀즈는 첼시 플라워쇼 역대 최연소 금메달 수상이라는 영광을 뒤로 하고, 큐 왕립식물원(Kew Royal Botanic Garden)을 포함한 대도시 공간을 야생 정원으로 조성했고, 나아가 땅을 돌보는 작업을 하고 있다. 레이놀즈가 설립한 아크(각주 8)는 창틀, 주택 단지의 경계, 고립된 작은 땅 조각 같은 우리 주변의 작은 자연을 지키고 재야생화한다. 이를 통해 작은 공간들이 서로 연결되고, 결과적으로 생태계가 되살아난다. 조각(patch)-통로(corridor)-바탕(matrix)이라는 경관생태학의 기본 원리가 그의 정원에서는 ‘환경을 회복시키는 다정한 행동(Acts of Restorative Kindness)’, 이 시대의 방주(Ark)가 된다 그리고 이러한 돌봄에 정원의 본질이 있다. 정원은 그저 보기 좋게 치장한, ‘인스타그래머블’한 녹지 공간이 아니고, 사시사철 꽃이 만발한 곳은 더더욱 아니다. 정원은 모두를 환대하는 장소가 되어야 하고, 나아가 우리가 감각을 회복하고 균형을 잡게 해주는 곳이어야 한다. 『정원을 말하다』에서 해리슨은 인간의 조건이 돌봄이고, 정원이 이를 가꾸는 장임을 역설했다. 그러면서 돌봄과 걱정이라는 뜻을 모두 담고 있는 케어(care)의 어원이 된 쿠라 여신의 신화를 인용했는데, 그가 흙을 빚어 인간을 만들었기에 우리에게는 돌보고 염려하는 마음이 깃들어 있다는 것이다. 그리고 이는 정원을 가꿀 때 가장 잘 발현된다. 끊임없이 돌보고 염려하고, 시간의 흐름과 자신의 작은 존재를 깨닫고, 지구 전체로 돌봄과 염려의 관계를 확장하는 것이다. 모두가 실제로 정원을 가꾸지 않더라도, 정원으로 은유되는 우리가 사는 세계를 가꾸어야 하는 시대에 이러한 정원사의 정신은 더더욱 절실하다. 다시 정원을 말하려면 삼청동 일대 미술관들을 부지런히 다니던 시절, 별다른 안내문 없이 높은 담장으로 둘러싸여 있던 기무사와 인근 부지를 지날 때면 괜히 긴장되곤 했다. 토박이 주민에게 용산공원 부지 못지않게 복잡한 이곳의 역사를 듣기도 했지만, 여전히 담장 너머에 무엇이 있는지는 아무도 몰랐다. 모 기업의 한옥호텔이 지어질 뻔한 곳이 복잡한 과정을 통해 공원으로 조성된다는 소식이 2020년에 들려왔다. 그때 본 이미지는 질 클레망(Gilles Clement)의 책에서 봤던 ‘제3의 경관(Le Tiers paysage)’을 떠올리게 했다. 오랜 기간 방치되어 황무지처럼 보이지만 생물 다양성 측면에서는 더욱 풍요로운 곳이 서울 시내 한복판에 있다니. 핏 아우돌프(Piet Oudolf)가 기존 식생을 면밀히 파악해 식재한 하이라인만큼이나 멋진 생태적 공원이 생길 수도 있겠다는 기대를 했지만, 몇 년 후 공개된 열린송현 녹지광장에는 인공적으로 조성된 ‘야생화 군락지’가 펼쳐졌다. 원래 있던 식생, 수십 년 동안 방치된 땅에서 나타난 천이는 어디로 간 걸까. 이전의 공원보다 시설이 줄어 탁 트인 녹지를 도심 한복판에서 볼 수 있다지만 이 열린송현 녹지광장은 터의 기억은 물론이거니와 끝내주는 ‘움직이는 정원(jardins en mouvement)’, 진정한 자연주의 정원이 될 기회를 영영 잃었다. 그리고 그 이름만큼이나 정체성이 모호한, 야생의 시뮬라크르만 남았다. 그리고 리노베이션을 마친 오목공원을 떠올렸다. 한때는 신도시였던 곳에 조성된 공원에 쌓인 시간의 켜를 존중해 “없애야 하는 뚜렷한 이유가 없다면 남기는”(각주 9)설계는 정교하면서도 다정하다. 수도원의 클로이스터 같기도 한 회랑과 중정은 아늑하고, 마음대로 옮길 수 있는 의자와 테이블만으로도 대접받는 기분이 들었다. 시간대에 따라, 행사에 따라, 공원 내 위치에 따라 다양한 상황이 펼쳐지고 어색하지 않다. 유일한 단점이라면 필자가 사는 동네에서 멀다는 것뿐. 오늘날 서울시를 포함한 여러 지자체에서 선포한 ‘정원도시’의 이상은 필자에게는 너무 거창하고 막연하다. 정원과 도시 중 어느 쪽에 방점이 있는 걸까. 하지만 오목공원에서, 공원이라고 부르지만 오늘날 도시에서 모두가 누리는, 그리고 누려야 하는 정원의 모습을 보았다. 이곳에서 우리는 다시 정원을, 도시 정원을, 정원도시를 말할 수 있을 것이다. **각주 정리 1. 황기원, “정원의 원형 시론”, 『환경논총』 20, 1987, pp.85~97. 2. 그래서인지 『조경개념사전』에서도 이를 “정원(전통적 의미)”, “정원(현대적 의미)”으로 나누어 설명하고 있다. 김순기 외, 『조경개념사전』, 집, 2023. 3. 18세기 영국에서는 단순히 정원 일을 하는 이를 가드너(gardener), 명확한 의도를 지니고 정원을 설계하는 이를 가드니스트(gardenist)로 구분하기도 했다. 최근 살펴본 일본의 미학자이자 정원사 야마우치 도모키(山內朋樹)의 논고에서도 숙고를 바탕으로 정원을 설계하고 조성하는 니와시(庭師)와 원예적으로 정원을 가꾸는 가드너를 분리해 칭했고(『庭のかたちが生まれるとき』, フイルムア-ト社, 2023), 미국의 철학자 데이비드 페너의 연구에서도 일반적인 정원과 구분되는 미학적 논의의 대상이 되는 정원을 더 가든(The Garden)으로 표기했다(David Fenner·Ethan Fenner, The Art and Philosophy of the Garden , Oxford University Press, 2024). 4. 국립국어원 표준국어대사전의 정의 5. 김기훈, “송현동 부지 ‘정원형 공원’ 본격 조성…도심 문화관광공간으로”, 「연합뉴스」 2024년 9월 27 일. 6. 황주영, “정원, 제3의 자연”, 『환경과조경』 2018년 8월호, pp.118~119. 7. 차윤정, “보라매공원에 펼쳐질 ‘세 번째 자연’… 2025 서울국제정원박람회 작가정원 국제공모”, 서울 특별시 보도자료, 2024년 11월 15일. 8. 아크 홈페이지(wearetheark.org) 9. 김선미, “도시의 라운지로 변신한 오목공원 회랑의 마법”, 「동아일보」 2024년 2월 11일. 황주영은 이화여자대학교와 서울대학교에서 미술과 조경의 역사를 공부했고, 파리 라빌레트 국립건축학교에서 박사후연수를 마쳤다. 미술과 조경의 경계를 넘나들며 문화사적 관점에서 정원과 공원, 도시를 보는 일을 좋아하고, 이와 관련된 강의와 집필, 번역을 한다.

- [다시, 정원을 읽다] 정원박람회로 정원 문화 만들기

- 신 유토피아를 위한 정원박람회 정원박람회에 대해 AI 검색 엔진은 이렇게 대답한다. “정원박람회는 도시 정원에 대한 관심을 높이고 지역을 활성화하기 위해 개최되는 축제입니다.” 이러한 답변을 내놓게 된 이유에 궁금증을 가지며 추론을 시작했다. 먼저 우리는 왜 도시, 정원, 박람회를 관계 지을까. 물론 정원박람회가 열리는 공간적 배경을 도시만으로 한정 지을 수는 없지만, 이때의 도시는 인간의 삶과 생활 그리고 인간을 중심으로 한 모든 활동의 장을 의미하는 구체성을 내재한 개념으로 이해하면 좋을 듯하다. 다음으로 우리가 희망하는 도시의 경관에서 근거를 찾아보자. 16세기 초 토마스 모어(Thomas More)가 이야기한 가상의 섬나라 유토피아의 목판 지도가 떠오른다. 유토피아(utopia)는 ‘ou(없다)+toppos(대지)’의 조합으로 설명된다.(각주 1)이곳은 유토푸스(utopos)가 세운 나라이며 유토푸스는 ‘아무 지위가 없는 사람’을 뜻한다. 말 그대로 경제, 정치, 종교 등의 현실로부터 자유로운 이상향을 의미하는 것이다. 한편 모어의 목판 지도에서 발견되는 흥미로움은 이상향을 추구하는 유토피아의 경관이다. 도시 지리학자 데이비드 하비(David Harvey)에 따르면, “도시의 모습과 유토피아의 모습은 오랫동안 서로 뒤섞여 왔다.”(각주 2) 유토피아들은 자연과 어우러진 도시 형태로 묘사됐다. 유토피아의 도시는 인간의 삶이 이루어지는 장소에 대한 은유이며 자연은 동경에 대한 지표로서 문화적 보편성을 표현하고 있다. 모어로부터 시작된 관념적 유토피아의 의미는 아일랜드 문인 오스카 와일드(Oscar Wilde)를 통해 현실로 귀환된다. 그는 “유토피아를 포함하지 않은 세계 지도는 쳐다볼 가치조차 없다. 유토피아는 인류가 언제나 도달하고 싶어 하는 단 하나의 나라이기 때문이다”라고 말했다.(각주 3) 즉 오스카 와일드의 유토피아에 대한 경관이 바람wish을 의미한다면, 우리는 진보하는 유토피아를 위한 희망 경관(hope landscape)을 추구하는 것이며, 우주선 지구호(각주 4)의 탑승자들은 그 목적과 실행을 위한 매체로 정원박람회를 사용하는 것이다. 정원박람회의 시작과 박람회 의미에 대한 재고 박람회는 일반 대중을 위한 교육과 미래상을 보여주기 위한 전시라는 의미를 가진다. 국제박람회에 관한 협약5에서 주요 단어를 추출해 보면, 인류의 노력, 성취된 발전의 모습, 미래에 대한 전망, 인류 계몽, 경제 및 사회적 발전, 세계인의 축제 등이 주요 골격을 이룬다. 정원박람회는 여기에 정원을 더해 이해하면 될 것이다. 우리가 유독 최초라는 사건과 사물에 집착하는 것은 원류로부터 근원을 파악하고 변화된 흐름과 경향을 파악하며 나아가 미래를 예측하기 위함이다. 정원박람회의 역사적 기원을 보면 정원박람회가 세계의 만국박람회보다 앞선다. 인류는 이미 부족 또는 왕조 국가 때부터 정원을 통해 부와 권력을 상징하고 전시한 것이다.(각주 6) 오늘날과 유사한 정원박람회의 효시로 벨기에(1809년), 영국(1827년), 독일(1869년) 등에서 개최된 행사들이 회자되고 있는데, 그중 아르데코(Art Deco)라는 사조를 낳은 1925년 파리 국제장식산업미술박람회에서 박람회 역사상 처음으로 정원을 주제로 한 전시 공간이 등장했다. 일련의 주제 정원이 조성되었다는 점은 요즘 한국의 정원박람회가 지향하는 목적에 견주어 주목할 필요가 있다. 한국 최초의 정원박람회는 2010년 시흥시 옥구공원에서 개최된 경기정원문화박람회다. 물론 1991년 고양꽃박람회를 최초로 보는 견해도 있지만, 명칭과 목적에 비추어 보자면 시흥시가 먼저다. 무려 15년 전이지만, 당시 정원박람회의 슬로건과 목적은 충분히 정련되어 있었다. ‘도시, 정원을 꿈꾸다’라는 슬로건으로 단순한 정원박람회가 아니라 ‘문화’를 정원에 더하고자 했고, 최신 정원 디자인의 경향을 보는 것에서 벗어나 주민 참여를 통해 만드는 도시 공공 공간 가꿈 문화와 커뮤니티 디자인을 시도했다. 관련 기사(“2010 경기정원문화박람회”, 『환경과조경』 2010년 11월호)는 이 박람회의 가장 큰 특징으로 주민 참여로 완성된 공공 정원, 기업의 나눔 문화 실천의 장, 지역 축제를 통한 공원 리모델링 등을 꼽았다. 2024년 한국에서 개최된 정원박람회는 약 15개인데, 각 정원박람회의 취지와 목적이 10년 전에 비해 어떤 변화와 발전적 차별성이 있었는지 회고해 본다. 혹시 우리도 합스부르크 왕가의 유전병을 스스로 만들고 있는 것은 아닐까. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부 **각주 정리 1. www.britannica.com/topic/Utopia-by-More 2. 데이비드 하비, 최병두 외 역, 『희망의 공간』, 한울, 2001. 3. 오스카 와일드, 박명숙 역, 『오스카리아나』, 민음사, 2016. 4. 벅민스터 풀러, 마리 오 역, 『우주선 지구호 사용설명서』, 앨피, 2007. 5. 기획재정부(www.moef.go.kr/sisa/dictionary) 6. 이양주 외, 『경기정원문화박람회 발전방안 연구』, 경기연구원, 2021. 권진욱은 영남대학교와 서울대학교 환경대학원에서 조경 학위를 취득했고, 프랑스 낭시국립건축학교에서 DESS 학위, 파리-발드센느 국립건축학교에서 DPLG 학위를 취득한 프랑스 공인 건축사다. 계원예술대학교에서 정원과 관련한 과목들을 가르쳤고, 현재 영남대학교 조경학과에서 설계와 디자인 이론 과목을 강의하고 있다. 환경과 관련한 디자인의 영역은 통섭적이며 총체적 시각으로 상호 교감 되어야 한다는 생각을 가지고 있으며, 자연 순응적 디자인 해법으로부터 유연성을 담은 인간의 공간을 만들고자 노력한다.

- [다시, 정원을 읽다] 정원 붐이 만든 조경 설계 패러다임의 변화

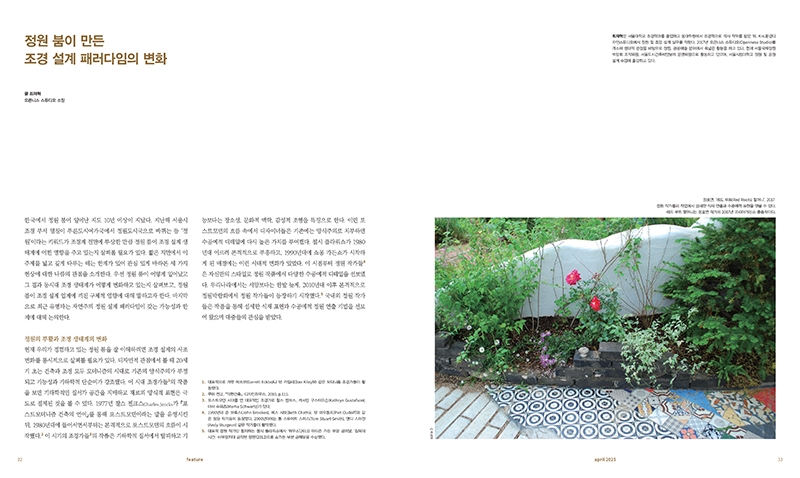

- 한국에서 정원 붐이 일어난 지도 10년 이상이 지났다. 지난해 서울시 조경 부서 명칭이 푸른도시여가국에서 정원도시국으로 바뀌는 등 ‘정원’이라는 키워드가 조경계 전면에 부상한 만큼 정원 붐이 조경 설계 생태계에 어떤 영향을 주고 있는지 살펴볼 필요가 있다. 짧은 지면에서 이 주제를 넓고 깊게 다루는 데는 한계가 있어 관심 있게 바라본 세 가지 현상에 대한 나름의 관점을 소개한다. 우선 정원 붐이 어떻게 일어났고 그 결과 동시대 조경 생태계가 어떻게 변화하고 있는지 살펴보고, 정원 붐이 조경 설계 업계에 끼친 구체적 영향에 대해 말하고자 한다. 마지막으로 최근 유행하는 자연주의 정원 설계 패러다임이 갖는 가능성과 한계에 대해 논의한다. 정원의 부활과 조경 생태계의 변화 현재 우리가 경험하고 있는 정원 붐을 잘 이해하려면 조경 설계의 사조 변화를 통시적으로 살펴볼 필요가 있다. 디자인적 관점에서 볼 때 20세기 초는 건축과 조경 모두 모더니즘의 시대로 기존의 양식주의가 부정되고 기능성과 기하학적 단순미가 강조됐다. 이 시대 조경가들(각주 1)의 작품을 보면 기하학적인 질서가 공간을 지배하고 재료의 양식적 표현은 극도로 절제된 것을 볼 수 있다. 1977년 찰스 젠크스(Charles Jencks)가 『포스트모더니즘 건축의 언어』를 통해 포스트모던이라는 말을 유행시킨 뒤, 1980년대에 들어서면서부터는 본격적으로 포스트모던의 흐름이 시작됐다.(각주 2) 이 시기의 조경가들(각주 3)의 작품은 기하학적 질서에서 탈피하고 기능보다는 장소성, 문화적 맥락, 감성적 조형을 특징으로 한다. 이런 포스트모던의 흐름 속에서 디자이너들은 기존에는 양식주의로 치부하던 수공예적 디테일에 다시 높은 가치를 부여했다. 첼시 플라워쇼가 1980년대 이르러 본격적으로 부흥하고, 1990년대에 쇼몽 가든쇼가 시작하게 된 배경에는 이런 시대적 변화가 있었다. 이 시점부터 정원 작가들(각주 4)은 자신만의 스타일로 정원 작품에서 다양한 수공예적 디테일을 선보였다. 우리나라에서는 서양보다는 한발 늦게, 2010년대 이후 본격적으로 정원박람회에서 정원 작가들이 등장하기 시작했다.(각주 5) 국내외 정원 작가들은 작품을 통해 섬세한 식재 표현과 수공예적 정원 연출 기법을 선보여 왔으며 대중들의 관심을 받았다. 이후 전통적으로 조경가의 업역이라 여겨졌던 일상적 외부 공간 설계와 관련된 프로젝트까지 정원 작가들이 수행하며(각주 6) 조경 생태계에도 자연스럽게 변화의 움직임이 생겼다. 2010년 이후 정원박람회의 부흥과 함께 오래된 수목원 리노베이션, 신규 수목원 조성, 민간 정원 등 정원 관련 프로젝트들이 조경계 전반에 양적으로 확산됐다.(각주 7) 또한 국내외 우수한 정원들을 경험한 대중이 많아지고 정원과 식물을 바라보는 시민의 눈높이가 높아지며, 조경가 역시 자연스럽게 식재 설계에 이전보다 더 많은 관심을 두게 되었다. 조경가 중 일부는 식재 설계 역량을 키우고자 정원 분야에 진출해서 정원 작가로서 활동하기도 한다. 연차가 짧은 젊은 조경가 중 역량 강화를 위해 설계사무소를 잠시 떠나 민간 식물원의 정원사 양성 과정을 수료한 뒤 조경 설계 분야에 재취업하는 일도 드물지 않다. 이처럼 스스로 식재에 대한 소양을 키우는 조경가가 있는가 하면, 다른 한편으로는 근대적 의미의 조경가8로서 본연의 정체성을 유지하되 식재 설계에 전문성이 있는 정원 작가나 원예가와 협업하는 사례도 늘고 있다. 물론 이와 같은 흐름이 과거에 없었던 것은 아니지만, 최근 이런 협업 경향이 두드러지고 있다. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 대표적으로 개럿 에크보(Garrett Eckbo)나 댄 카일리(Dan Kiley)와 같은 모더니즘 조경가들이 활동했다. 2. 쿠마 켄고, 『약한건축』, 디자인하우스, 2010, p.111. 3. 포스트모던 시대를 연 대표적인 조경가로 찰스 젠크스, 캐서린 구스타프슨(Kathryn Gustafson),마사 슈워츠(Marha Schwartz)가 있다. 4. 1990년대 존 브룩스(John Brookes), 베스 샤토(Beth Chatto), 핏 아우돌프(Piet Oudolf)와 같은 정원 작가들이 등장했다. 2000년대에는 톰 스튜어트 스미스(Tom Stuart-Smith), 앤디 스터전(Andy Sturgeon) 같은 작가들이 활약했다. 5. 대표적 정원 작가인 황지해는 첼시 플라워쇼에서 ‘해우소’(2011) 아티즌 가든 부문 금메달, ‘침묵의 시간: 비무장지대 금지된 정원’(2012)으로 쇼가든 부문 금메달을 수상했다. 6. 한국수목원정원관리원은 정원드림 프로젝트, 생활밀착형 숲(정원) 조성 사업 등을 통해 정원 작가에게 일상 공간에 정원을 설계할 기회를 제공했다. 7. 포천 국립수목원, 수원수목원 같은 오래된 수목원 리노베이션과 함께 서울수목원, 세종수목원, 백두대간수목원 같은 신규 국립수목원 조성 프로젝트가 이어졌다. 산림청은 생활밀착형 정원 사업을 지속적으로 시행 중이다. 최근 화성시는 보타닉가든 화성 사업의 일환으로 동부권 공공정원화 설계공모를 진행했다. 이처럼 정원이 주제가 되는 설계 프로젝트가 전례 없이 늘고 있다. 최재혁은 서울대학교 조경학과를 졸업하고 동대학원에서 조경학으로 석사 학위를 받은 뒤, KnL환경디자인스튜디오에서 정원 및 조경 설계 실무를 익혔다. 2017년 오픈니스 스튜디오(Openness Studio)를 개소해 생태적 관점을 바탕으로 정원, 공공예술 분야에서 폭넓은 활동을 하고 있다. 현재 서울국제정원박람회 조직위원, 서울도시건축비엔날레 운영위원으로 활동하고 있으며, 서울시립대학교 정원 및 공원 설계 수업에 출강하고 있다.

- [다시, 정원을 읽다] 정원 활동에서 커뮤니티의 힘

- 정원, 경관을 넘어 공동체를 디자인하다 최근 도시화가 가속화 되면서 공동체 공간 부족과 사회적 단절이 주요 문제로 떠오르고 있다. 이런 배경 속에서 정원은 단순한 조경 공간을 넘어 주민들이 자연스럽게 교류하고 공동체를 형성할 수 있는 중요 매개체로 주목 받고 있다. 세계 여러 나라가 정원과 커뮤니티를 연결하는 도시 정책을 적극적으로 추진하고 있다. 유럽연합의 ‘그린 인프라 전략’은 정원을 포함한 녹지 공간을 지역 공동체 강화의 중요 요소로 활용하는 방향을 제시한다.(각주 1) 미국의 ‘도시 정원 프로젝트’는 공동체정원 활성화를 통해 도시 환경 개선과 주민 간 유대감 강화를 목표로 한다.(각주 2) 일본의 ‘공공 정원 시민 참여 모델’은 도시 내 소규모 정원을 주민들이 직접 관리하며 지역 문화와 공동체 활동을 활성화하는 사례로 주목받고 있다.(각주 3) 한국도 이런 흐름에 발맞춰 공공 정원을 조경적 관점의 경관 조성에서 생활밀착형 정원으로 변화시키는 정책을 확대하고 있다. 산림청의 생활정원 조성 사업, 정원드림 프로젝트, 지방자치단체의 주민 참여형 정원 사업 등이 대표적 사례다. 하지만 아직까지 행정 기관 주도형 모델의 성격이 강하며, 주민들의 자발적 참여를 중심으로 한 지속가능한 관리 체계 구축이 미흡한 실정이다. 정원을 가꾸는 과정에서 사람들은 서로 도움을 주고받으며 관계를 형성하고 공동의 목표를 위해 협력하는 경험을 쌓는다. 이는 과거의 품앗이와 두레가 마을 공동체를 유지하는 원동력이 되었던 것처럼 오늘날 정원이 현대 사회의 새로운 협력 문화로 자리 잡을 수 있는 가능성을 보여준다. 이 글에서는 정원이 조경의 개념을 넘어 공동체를 형성하고 협력을 이끄는 중요한 사회적 공간으로서 어떤 역할을 하는지 살펴보고자 한다. 국내외 정원 활동 사례를 통해 주민 참여형 정원의 효과와 한계를 짚어보고 지속가능한 정원 문화를 구축하기 위한 방향을 제안하고자 한다. 정원의 사회적 역할 『정원의 쓸모』의 저자 수 스튜어트 스미스는 정원이 인간의 마음을 치유하는 강력한 도구가 될 수 있다고 말한다. 식물을 키우는 과정은 개인의 정신 건강 회복을 도우며 공동체 내에서 협력과 나눔을 촉진하는 역할을 한다. 실제로 많은 도시가 정원 활동을 통해 사회적 고립을 극복하고 다양한 계층과 문화적 배경을 가진 사람들이 연결될 수 있도록 돕고 있다. 정원은 누구에게나 개방된 공간이며 본능적으로 자연과 조화를 이루려는 인간의 욕구를 실현할 수 있는 가장 평등한 장소이기도 하다.(각주 4) 이런 심리적 효과와 사회적 결속을 이유로 사람들은 정원에 모인다. 해외의 대표 사례로 뉴욕 하이라인 공원을 들 수 있다. 버려진 철길이었던 이곳이 공원으로 조성된 뒤, 지역 주민들이 정원 가꾸기 활동에 적극 참여하면서 새로운 커뮤니티 공간이 됐다. 주민들이 함께 가꾸고 활용하는 문화‧예술‧환경 프로그램이 운영되면서 도시 속 활력 있는 사회적 공간으로 자리 잡았다. 특히 ‘하이라인 가드닝 프로그램’에서는 방문객과 주민들이 함께 공원 식물을 돌보며 자연과 교감을 나눈다. 계절마다 열리는 ‘하이라인 예술 프로젝트’는 정원이라는 공간을 문화와 공동체가 어우러진 장으로 탈바꿈시키는 역할을 한다.(각주 5) *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부 **각주 정리 1. environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/green-infrastructure_en 2. dug.org/urban-garden-project/ 3. 이애란·박재민, “주민참여형 커뮤니티정원 조성 가이드라인 마련을 위한 국외 사례 비교 연구”, 『한국조경학회지』 46(3), 2018, pp.117~129. 4. 수 스튜어트 스미스, 고정아 역, 『정원의 쓸모』, 월북, 2021. 5. 천원리·홍관선, “리질리언트 이론을 활용한 경관 디자인에 관한 연구; ‘The High Line’을 중심으 로”, 『한국콘텐츠학회논문지』 20(1), 2020, pp.644~657. 정홍가는 울산에서 태어나 자랐고 여전히 울산에 살고 있다. 경북대학교에서 조경학을 전공하고 부산대학교에서 ‘학교옥상녹화의 교육적 활용에 관한 연구’로 석사학위를 받았다. 정원 작가와 부산대학교 조경학과 겸임교수로도 활동하고 있다. 특히 다년초 식물을 활용한 식재 디자인에 관심이 많아 지속적으로 식물을 공부하고 있다. 쌈지조경에서 도시 외부 공간과 학교 숲, 공원, 공공 정원 등 다양한 스케일의 조경 설계를 하고 있다.

- [다시, 정원을 읽다] 그린워싱 이미지로 소비되는 정원

- 정원 소비 시대의 역설 정원은 오랫동안 자연과 인간의 관계를 상징하는 공간이었다. 더 나은 미래에 대한 희망이 구체화되는 공간으로서 시대 정신이 반영되기도 하며 일상과 상상력에 영감을 주는 장소로 등장하기도 했다. 때로는 실용적이고 때로는 깊은 성찰을 위한 상징과 철학적 의미를 지니기도 했다. 코로나19 팬데믹은 우리의 일상과 정신 건강에 큰 영향을 미치며 치유와 회복의 성소적 공간으로서 정원에 대한 가치를 새롭게 조명하게 만들었다. 더욱이 최근 정원은 도시 마케팅, 부동산 개발, ESG 사업, 정치적 홍보 도구로 활용되는 등 친환경 이미지 구축의 수단으로 소비되기 시작했다. 이런 변화는 전통적 정원의 개념과 충돌하는 몇 가지 역설적 지점을 만든다. 빠르게 조성되고 소비되는 이미지 공간으로서 정원이 기업과 지자체의 그린워싱(greenwashing) 도구로 전략하고 있는 건 아닌지, 정원의 확대가 곧 환경을 위한 것인지 아니면 소비를 위한 정원을 만들고 있을 뿐인지, 정원의 시대에 우리는 진정 정원을 흠뻑 즐기고 있는 것인지 의문이 든다. 최근 과열되고 있는 정원 사업의 확산으로 우리는 충분한 고민의 시간 없이 유행과 트렌드에 민감하게 반응하며 급격한 전환을 경험하고있다. 급조된 프로젝트와 무분별한 정책 속에서 정원의 생태적‧문화적 의미를 잃고 환경적 공해로 변질될 위험의 경계에 서 있는 건 아닌지 진단해 볼 필요가 있다. 장면 #1. 도시 마케팅과 정치적 풍경으로서 정원 정원에 대한 국민적 관심은 2013년 제1회 순천만국가정원박람회를 계기로 폭발적으로 증가했다. 이후 ‘정원’에 대한 언급은 연평균 8.05%, ‘정원도시’는 15.03% 증가했다. 특히 2023년에는 전년 대비 정원도시에 대한 언급이 75.66% 증가해 정부와 지자체의 정원도시 조성에 대한 의지를 읽을 수 있다.1 서울을 비롯한 여러 지자체는 정원도시를 미래 발전 방향으로 설정하며 도시 경쟁력 강화와 차별성 확보를 위해 앞다투어 순천시를 벤치마킹하고 있다. 2024년 기준 전국 69개 지자체가 정원도시 조성을 위한 조례를 제정했고, 서울시를 포함한 8개 지자체는 정원도시 정책을 위한 담당 부서를 신설하거나 부서 명칭을 변경 또는 변경 추진하고 있다. 정원도시를 향한 열망은 도시 환경을 개선하고 주민의 삶의 질을 높이기 위한 측면에서 긍정적일 수 있지만 개념의 오남용은 정원의 본질적 가치를 왜곡하는 ‘휘발되는 정원 괴물’을 낳을 수밖에 없다. 너 나 할 것 없이 정원도시 유행을 따라잡기 위해 장기 비전이 부재한 채로 단기 성과를 내기 위한 과열된 발주 경쟁을 낳는다. 정책과 기준의 부재와 취약함은 유행에 따라 급조된 사업으로 세상에 나와 우후죽순 확산된다. ‘이벤트형 조경’을 통해 빠르게 소비되고 소멸하는 정원은 미적 향상에 그치기 쉬우며 실질적인 주민들의 삶과 연결에 어려움을 겪는다. 몇 개의 정원, 몇 명의 시민정원사 양성, 몇 회째 진행된 정원박람회 등 숫자가 알려주는 정원도시의 척도는 단기적 행정 성과로 기록될 수밖에 없으며 정치적 유산 쌓기의 의미를 내포하고 있음을 부정할 수 없다. 이러한 정원도시 열풍은 전국 지자체의 경쟁을 부추기며 충분한 연구와 검토 없이 예산 운용의 비효율성을 심화시킬 수밖에 없다. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 김용국·김영현·조한솔·최영운·김신성, 『현대 정원도시의 다원적 기능 구현을 위한 계획방향 연구』, 건축공간연구원, 2024, p.2. 조혜령은 경희대학교, 그린위치대학교, 서울대학교에서 원예와 조경을 공부했다. 정원이 갖는 문화적·사회적 가치를 믿으며 이론과 실무의 경계를 탐색하는 조경가로, 조경하다열음의 연구소장으로 재직하고 있다.

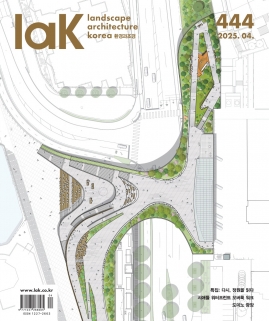

- 시애틀 워터프런트 오버룩 워크

- 시애틀 워터프런트는 시애틀의 산업, 해운, 운송의 역사를 고스란히 담고 있다. 이 워터프런트의 남쪽은 인접한 파이오니어 광장(Pioneer Square)의 전통적 남북 방향, 격자형 도시 형태를 따르지만 북쪽으로는 만의 곡선을 따라 형태가 변화한다. 산업 시설, 선박 운송, 철도 등을 위해 만을 따라 인공적으로 부두들이 조성되었고, 이는 얕은 해안을 따라 이동하는 연어의 이동을 방해했다. 워터프런트는 북쪽으로 갈수록 경사가 급해지며, 오버룩 워크(Overlook Walk)에 이르면 도심 쪽 파이크 플레이스 마켓(Pike Place Market)과 해안가에 위치한 시애틀 아쿠아리움(Seattle Aquarium) 사이에는 약 25m의 단차가 발생한다. 이처럼 대상지는 복잡한 지형에 위치하며, 파이오니어광장, 데니힐(Denny Hill) 유적지 등 역사적 공간과도 밀접하게 연계된다. 산업이 발달하며 시애틀 아쿠아리움, 올림픽 조각 공원(Olympic Sculpture Park), 부두의 대형 크레인과 상선, 크루즈, BSNF 철도 등 다양한 시설이 더 해지면서 시애틀 워터프런트를 매우 복잡한 장소로 만들었다. 이러한 요소들에 의해 많은 장소가 단절됐고, 특히 워터프런트에 접한 도로 위 알래스칸 웨이 고가도로는 도시와 워터프런트의 연결을 가로막는 큰 장벽이 되었다. 워터프런트 공원 비전 시애틀 워터프런트 공원 프로젝트(Seattle Waterfront Park Project)는 ‘모두를 위한 워터프런트’라는 포괄적인 비전을 바탕으로 단절된 도심 지역과 만을 따라 형성된 워터프런트를 효율적으로 연결해 도시의 중심을 엘리엇 베이Elliott Bay로 되돌리는 것을 목표로 삼았다. 과거에서 현재에 이르는 시애틀의 역사를 담아내고, 생태계를 되살리며, 해안선의 복원과 함께 도심으로의 접근성을 높일 뿐 아니라, 지속가능한 디자인을 구현해 미래 도시를 위한 자연친화적 공간을 마련하고자 했다. 필드 오퍼레이션스(Field Operations)(이하 FO)는 시애틀 워터프런트의 약 1.5마일 구간을 대상으로 하는 종합 도시계획과 도시설계를 주도했다. 이를 위해 생태학자, 예술가, 엔지니어, 그래픽 디자이너, 건축가, 교통 전문가 등 여러 분야의 전문가뿐만 아니라 시애틀 시민과 협력해 이 비전을 구체화했다. 시애틀시는 알래스칸 웨이 고가도로(Alaskan Way Viaduct)를 철거하고 엘리엇 베이해안 방벽(Elliott Bay Seawall)(이하 엘리엇 방벽)을 재건했다. 수변의 생태 복원과 더불어 다양한 스케일의 도시계획을 통해 도심을 재구성하고, 새로운 공공 공간을 마련했다. 워터프런트를 따라 인접한 공간들과 만들어내는 결절점을 결합해 새로운 연결을 제안했다. FO는 2010년부터 제이콥스(Jacobs), 시애틀시, 해안 지역의 여러 협력사와 함께 워터프런트 공원의 종합적 비전을 실현하기 위해 지속적으로 노력했다. 2017년 엘리엇 방벽 프로젝트 개장을 시작으로 새로운 워터프런트 구축이 여러 해에 걸쳐 단계적으로 진행됐다. 엘리엇 방벽 프로젝트에는 연어 이동 경로와 해양 생물 서식지를 개선하는 파이오니어 스퀘어 해비타트 해변(Pioneer Square Habitat Beach) 프로젝트도 포함됐다. 2021년에는 피어 62, 새로운 알래스칸 웨이와 엘리엇 웨이(Elliott Way), 일부 해안 프롬나드가 완공됐다. 이후 유니언 스트리트 보행교(Union Street Pedestrian Bridge)(2022), 레일로드 웨이(Railroad Way)(2023), 매리언 스트리트 보행교(Marion Street Pedestrian Bridge)(2023)가 순차적으로 완성됐다. 2024년에는 이 프로젝트의 핵심공 간 중 하나인 오버룩 워크가 완공됐고, 올해 봄에는 공원 프롬나드(Park Promenade)와 피어 58이 개장할 예정이다. 도심과 수변을 연결하는 오버룩 워크 시애틀 워터프런트의 핵심 공간인 오버룩 워크(이하 오버룩)는 약 30m 단차가 있는 엘리엇 베이의 중심부 수변 지역과 도심의 파이크 플레이스 마켓을 연결하는 새로운 고가 공원이다. 과거 이 지역은 이중 구조로 된 알래스칸 웨이 고가도로로 인해 도심과 단절됐다. 뿐만 아니라 하루 9만대 이상의 차량이 고가도로를 지나가며 발생시키는 소음과 대기 오염 등으로 인해 엘리엇 베이 중앙 수변 지역의 자연환경을 악화시켰다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 시애틀시는 고가도로 철거를 결정했고, FO는 그 고가도로를 대신하는 고가 공원을 제안했다. 약 5,600㎡ 규모의 오버룩은 어린이 놀이 공간, 새로운 공공 공간과 풍성한 식재의 정원, 카페 공간 등으로 구성된다. 방문객과 주민들은 엘리엇 베이, 시애틀 도심과 항구, 레이니어산(Mountain Rainier), 올림픽산맥(Olympic Mountains)의 경관을 곳곳에 마련된 휴게 공간에서 다양한 방식으로 여유롭게 전망할 수 있다. 시애틀 아쿠아리움 오션 파빌리온(Seattle Aquarium Ocean Pavilion)을 감싸고 있는 옥상정원에서는 식물을 감상하며 360도 파노라마 전망을 즐길 수 있다. 유려한 곡선 디자인이 특징인 세일리시 계단(Salish Steps)은 수변 공간으로 들어가는 진입로 역할을 하는 동시에 피어 62와 엘리엇 베이를 조망하며 공연과 이벤트 등을 감상할 수 있는 원형 극장 역할을 한다. 시민을 위한 수변 공간 시애틀 중심부에 위치한 오버룩은 시애틀의 도시 역사와 문화, 지리적 특성 등을 드러낼 수 있는 랜드마크다. 세계 많은 도시에서 산업화와 도시화에 따라 많은 수변 공간이 도심과 단절되어 왔다. 이렇게 단절된 수변 공간을 시민에게 되돌려 주기 위한 노력은 계속되어 왔으며, 오버룩은 이러한 노력을 상징적으로 보여주는 대표적 사례이기도 하다. 오버룩은 역사적으로 많은 이야기를 담고 있는 시애틀의 워터프런트와 도심을 연결하는 목표를 구체화하는 데 중요한 역할을 했다. 시애틀 워터프런트의 변화는 시민들의 삶의 경험을 풍성하게 만들었다. 특히 오버룩은 시애틀 워터프런트 파크 프로젝트의 구심점이며 도심의 시민들이 자연스럽게 다양한 경험을 하며 수변 공간으로 이동할 수 있게 해주는 중요한 아이콘으로 자리 잡고 있다. 시애틀의 새로운 랜드마크 시간이 흘러 이 프로젝트가 지금보다 더 확장되고 발전한다면, 오버룩은 시애틀의 도전 정신을 담고 도시의 과거를 기리고 자연의 아름다움과 생동감 넘치는 문화를 시민들에게 제공하는 역동적 랜드마크가 될 것이다. 이처럼 한 세대에 한 번 있을 법한 변화는 공간과 시민들을 다시 연결하는 강력한 계기가 될 것이다. 도심과 연결된 파이크 플레이스 마켓, 지역의 관문 역할을 하는 워터프런트 공원은 다양한 이용자들에게 흥미로운 산책 경험을 제공할 것이다. 글 Field Operations Design Lead, Landscape Architecture, Urban DesignField Operations Local Landscape Architect Land Morphology Technical Lead, Project Management, Structural EngineeringJacobs, WSP Geotechnical Engineering Shannon&Wilson Graphics, Signage & Wayfinding Studio Matthews Lighting Design Dark Light Irrigation Dragon Fly Irrigation Artist Ann Hamilton, The Matriarchs Economic and Development Strategy HR&A Advisors Client City of Seattle Office of Waterfront&Civic Projects Location Seattle, Washington, United States Area 1.5ac(Overlook Walk), 32ac(Public Space), 1.5mile(Central Waterfront) Construction 2010 ~ 2024 Completion 2024 Photograph Field Operations, Jean Sherrard, Tim Rice, Land Morphology, Hoffman Construction / Marissa Lordhal 1999년 설립된 필드 오퍼레이션스(Field Operations)는 조경과 건축, 도시를 다루는 설계사무소로, 뉴욕을 기반으로 활동하며 샌프란시스코, 필라델피아, 중국 선전, 영국 런던에 지사를 두고 있다. 다양한 규모의 프로젝트를 아우르며 대규모 지구 개발부터 마스터플랜, 소규모 프로젝트에 이르기까지 폭넓은 스펙트럼을 보여준다. 사람들이 살아가고 소통하는 환경에 아름다움, 건강, 생동감을 불어넣고자 한다. 기후 변화, 자원 감소, 사회적 불평등 등 여러 문제를 창의적으로 해결하고 모두를 위한 지속가능하고 회복탄력성 있는 세계를 만드는 설계를 고민한다.

- 도미노 광장

- 도미노 광장(Domino Square)은 4,500㎡ 규모의 도미노 설탕 공장 부지를 사무와 주거 공간, 공공 공간, 식음료 시설, 상업 시설 등이 어우러진 활기찬 복합 구역으로 재개발하는 프로젝트의 마지막 단계로 만들어졌다. 10년 동안 부동산 개발 회사이자 프로젝트 시행자인 투 트리스 매니지먼트(Two Trees Management)는 산업 지역이었던 윌리엄스버그(Williamsburg)의 400m가량의 수변 공간을 브루클린에서 손꼽히는 역동적인 동네로 탈바꿈시켰다. 변화의 중심에는 2018년에 개장한 도미노 공원(Domino Park)이 있다. 공원은 연간 약 100만 명의 관광객이 방문하고 수백 회의 무료 지역 사회 행사를 개최하는 세계적 명소로 자리 잡았다. 2024년 가을, 도미노 광장이 개장하면서 이 지역 공공 공간에 대한 비전 프로젝트가 완료됐고 인근 지역과 워터프런트에 대한 접근성이 향상됐다. 도미노 공원 약 2만㎡ 규모의 도미노 공원은 160년간 주변 자연과 단절되어 있던 윌리엄스버그를 이스트강과 연결하고 지역 주민에게 필요한 공개 공지를 제공하는 동시에 미국 최대의 설탕 공장이었던 대상지의 유산을 기린다. 공원의 주요 공간인 아티팩트 워크(Artifact Walk)는 설탕 보관 창고로 사용된 로 슈가 웨어하우스(Raw Sugar Warehouse)의 원통형 기둥, 갠트리(gantry) 기중기, 설탕 탱크 등 30개 이상의 대형 유물을 둘러볼 수 있도록 설계됐다. 도미노 공원에는 피크닉 공간, 정원, 반려견 놀이터, 어린이 놀이터, 스포츠 경기장, 뉴욕 외식업계 황제로 불리는 대니 마이너(Danny Mayer)의 인기 레스토랑 타코치나(Tacocina) 등이 있어 지역 사회의 다양한 요구를 충족시킨다. 공원은 홍수 수위보다 높은 지대에 조성됐고 다양한 자생 식물을 식재해 녹지 기반을 형성했다. 이는 해수면 상승에 대한 1차 방어선으로 기능한다. 리파이너리 빌딩과 도미노 광장 도미노 광장은 세 면이 독특한 건물로 둘러싸인 도심 속 광장이자 도미노 공원과 조화를 이루는 시민 공간으로 기능하는 동시에 독자적 공간이기도 하다. 단순한 도심 광장을 넘어 윌리엄스버그 주민들에게 야외 리빙룸 같은 역할을 한다. 특히 도미노 광장은 지역의 랜드마크인 리파이너리(Refinery) 빌딩과 나란히 있는데, 전통적 벽돌 건축물과 현대적 광장 디자인이 조화를 이룬다. 빌딩은 광장의 개성을 높여주는 배경으로 기능한다. 광장의 넓게 열린 공간에서 방문객들은 리파이너리 빌딩을 단순한 평면적 피사드로 바라보는 것이 아니라 사방에서 입체적으로 감상할 수 있게 된다. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부 글 Field Operations Project Lead, Landscape Architect, Urban Design, PublicRealm Field Operations Building Architect Studio Cadena, DencityWorks Civil Engineer Langan Structural Engineer Rosenwasser/Grossman Consulting Engineers, P. C. MEP Engineer Cosentini Associates – A Tetra Tech Company Irrigation Design Northern Design LLC Canopy Structure Design FTL Design Engineering Studio Lighting Design Lighting Workshop Ice Rink Everything Ice Client Two Trees Management Location Brooklyn, New York, USA Area 0.75ac Design 2021~2023 Completion 2024. 9. Photograph Field Operations, Two Trees Management, Daniel Levin, Radhika Chalasani, Julienne Schaer, Michael Vahrenwald

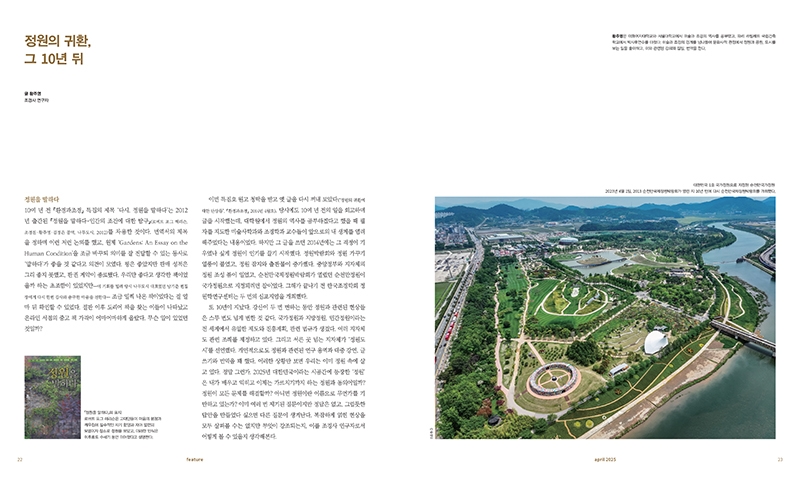

- 보타닉가든 화성 동부권 공공정원화 설계공모

- 공모 과정과 심사 주안점 2025년 경기도 화성시는 100만 인구를 달성하며 특례시로 승격했다. 신도시 개발로 인한 젊은 인구 유입이 인구 성장에 긍정적인 영향을 미쳤다. 하지만 도시의 성장에도 불구하고 제부도 등 해안 관광지 외에는 특별한 관광 자원과 랜드마크가 부족하다. 택지개발사업에서 일률적으로 조성된 대규모 공원은 시민의 눈높이를 맞추지 못했다. 특례시로 거듭난 화성의 도시 브랜드 경쟁력을 강화하고 시민들의 다양한 요구를 수용할 수 있는 녹지 공간의 필요성이 제기됐다. 2022년부터 화성시는 ‘보타닉가든 화성’을 미래 공원 녹지 분야 비전으로 제시했다. 보타닉가든 화성의 목표는 시민의 요구를 수용해 다양한 콘텐츠를 제공하고, 광역 단위의 공공정원을 통해 도시와 정원이 상생하는 정원도시를 만드는 것이다. 현재 동·서부권역 공원과 식물원 재단장을 위해 다양한 프로그램과 계절별 다채로운 경관을 제공하는 복합형 공공정원을 단계별로 조성 중이다. 전체 대상지는 여울공원 등 12개의 거점공원과 우리꽃식물원이며 총 사업 면적은 약 226만㎡에 달한다. 지난해 11월 화성시는 동부권 공공정원 기반 구축을 위해 ‘보타닉가든 화성 동부권 공공정원화 설계공모’를 진행했다. 공모의 목표는 도심의 기존 대규모 공원을 현대적 감성의 복합형 공공정원으로 재조성해 지속가능하고 상징적인 현대적 감성의 정원 모델을 마련하는 것이다. 참가자들은 식물을 주제로 한 전시, 체험, 교육 등 다양한 프로그램이 가능한 복합적 공간 구성과 계절별 색다른 경관 연출을 통해 시민의 이용성을 높여야 했다. 자연과 인공 요소가 적절한 조화를 이룬 전시형 테마정원과 휴식을 취하거나 경관을 감상할 수 있는 조형 시설물을 조성해 랜드마크 기능을 하는 지역 명소를 만들어야 했다. 궁극적으로 새로운 공공정원을 통해 화성시의 도시 브랜드 경쟁력을 강화하고, 정원도시 화성이 지향하는 보타닉가든 화성을 구현해야 했다. 대상지는 화성시를 가로지르는 오산천 인근 동탄1‧2신도시 접경지에 위치한 거점공원 4개와 보행 동선으로 구성된다. 오산천 서쪽엔 동탄1신도시의 노작공원(반석산)과 큰재봉공원이, 오산천 동쪽엔 동탄2신도시의 여울공원과 자라뫼공원이 위치한다. 이 네 개의 거점공원은 보행 동선인 가든벨트로 서로 연결되며, 주변 지역에는 경부직선화 상부공원 등 다양한 녹지 공간이 동서남북으로 녹지축을 형성하고 있다. 참가자들은 산수(山水)와 도심형 공원이 결합된 대상지의 특성을 활용해 새로운 명소가 될 테마정원을 계획해야 했다. 공간별 테마를 드러내는 창의적인 휴게 공간과 조형 시설물을 배치하고, 테마별 스토리와 연출 목적에 맞춰 정원의 정취를 담은 식재 계획이 요구됐다. 또한 네 개의 공원이 가진 고유한 특성을 고려해야 했다. 여울공원은 앞으로 보타닉가든 화성의 핵심 공간이 될 수 있는 공간이라 황량한 기존 녹지 공간을 개선하는 테마 정원과 다양한 프로그램을 수용하는 오픈스페이스가 요구됐다. 여울공원과 보행교로 연결된 자라뫼공원은 상수리 군락지 등 비교적 밀도가 높은 녹지를 활용해 여울공원과 자연스럽게 이어지는 전이 공간 계획이 필요했다. 여울공원 맞은편에 놓인 산림형 근린공원인 노작공원에는 완만한 경사의 산책로를 조성해 오산천으로 인해 단절된 동탄1신도시와 동탄2신도시를 연결해야 했다. 대상지 중 가장 북측에 위치한 큰재봉공원은 기존 유아숲 체험 공간과 함께 공존할 수 있는 정원 문화 교육 공간을 만들어야 했다. 도심지 곳곳에 분포한 네 개 공원을 하나의 광역 단위 공공정원으로 모으기 위해서 기존 보행 환경도 개선해야 했다. 서로 다른 지형적 특성을 가진 네 개의 공원 사이의 변곡점을 활용해 공간의 연결성을 높이고, 하천과 도심 등 다양한 구간별 특성에 맞춘 정원길과 브리지를 조성해 방문객의 이용을 유도하고 자연스러운 공간 전이를 연출해야 했다. 이번 공모에는 총 9개 작품이 접수됐다. 1차 심사를 통해 5개의 작품을 선정하고, 2차 심사를 통해 당선작으로 조경사무소 사람과나무+도화엔지니어링의 보타니카 생츄어리(Botanica Sanctuary)가 선정됐다. 2등작은 HLD의 가든 오브 투모로우(Garden of Tomorrow)가, 3등작은 그룹한어소시에이트+동부엔지니어링의 회복의 정원, 생기로운 동탄이 선정됐다. 4등작은 제이엘이티디자인그룹(JLET Design Group)의 어스 가든, 가든 어스, 가드너스(Earth Garden, Garden Us, Gardeners)가, 5등작은 본시구도+한국종합기술의 가든 시냅스(Garden Synapse)가 선정됐다. 이번 공모는 공공정원을 통해 공원 분야의 새로운 시대적 화두를 제시하고 화성시만의 고유한 랜드마크를 만드는 것이 중요했다. 당선작은 입체적 공간 구성과 다양한 프로그램을 통해 자연과 일상의 조화를 꾀하는 보태니컬 라이프스타일을 더한 진화된 공공정원 모델을 제안했다. 특히 랜드마크 요소가 되는 360도 전망대와 반석산 습지정원 등 대상지의 장소성을 고려한 테마 공간과 녹색 여가 프로그램을 제공한 것이 좋은 평가를 받았다. 2등작은 자연과 도시 인프라의 조화를 꾀하며 시민을 수용하는 건강한 커뮤니티 시스템을 계획한 점이 높은 평가를 받았지만, 눈에 띄는 시각적 요소나 랜드마크 요소가 다소 부족하다는 의견이 제기됐다. 3등작은 대형 캐노피 등 랜드마크 요소와 효율적 공간 구성은 인상적이지만, 보타닉가든 화성이 가진 고유한 개성을 드러내기엔 다소 한계가 있다는 의견이 있었다. 4등작은 복합적 공간 구성은 좋았지만 차별성이 부족하다는 의견이 있었고, 5등작은 계절별 다양한 경관 등이 좋은 평가를 받았지만, 유지·관리와 해외 작가 초청에 대한 우려가 있었다. 다섯 개 수상작 중 당선작을 소개한다. 주최 경기도 화성시 공원녹지사업소 보타닉가든추진단 위치 경기도 화성시 오산동 1060번지 일원 면적 1,478,609㎡(거점공원 4개소), 7.9㎞(가든벨트) 여울공원: 320,000㎡ 노작공원(반석산): 743,640㎡ 큰재봉공원: 294,969㎡ 자라뫼공원: 120,000㎡ 가든벨트: 7.9㎞ 방식 일반공개공모 예정 설계비 15억3,900만 원 예정 공사비 277억6,700만 원(제경비 및 부가세 포함) 시상 당선작(1점): 기본 및 실시설계권 2등작(1점): 4,000만 원 3등작(1점): 3,000만 원 4등작(1점): 2,000만 원 5등작(1점): 1,000만 원 운영위원 나승현(운영위원장, 소오플랜 건축사사무소 대표) 박은영(중부대학교 환경조경학과 교수) 김대희(HEA 대표) 강성규(어스789 대표) 심사위원 이애란(심사위원장, 청주대학교 조경도시학과 교수) 김대희(HEA 대표) 이남진(바이런 대표) 조상권(SH공사 조경환경처장) 최윤석(그람디자인 대표) 진행 금민수 디자인 팽선민 자료제공 화성시, 수상팀

- [보타닉가든 화성 동부권 공공정원화] 보타니카 생츄어리

- 동탄1‧2신도시에 위치한 대상지는 거점공원(여울공원, 자라뫼공원, 노작공원, 큰재봉공원)과 보행 동선인 가든벨트로 구성된다. 이곳은 생태적 가치가 우수하며, 화성의 새로운 도시 문화 공간으로서 잠재력을 갖고 있다. 한국산개구리 서식지인 습지원, 탄소상쇄숲, 유아숲 등 다양한 생태 공간과 녹지 공간이 존재하며 반석산, 오산천 등 자연 경관과 함께 도심을 조망할 수 있다. 식당, 카페 등 다양한 문화 체험이 가능한 동탄 롯데백화점, 화성문화예술의전당(건립 예정) 등과 같이 다양한 문화 시설과 연계를 꾀하면 새로운 문화 교류의 장이 될 수 있다. 이러한 점을 토대로 대상지의 잠재력을 극대화할 수 있는 공공정원을 제안한다. 공공정원 2.0 최근 공공정원이 새로운 녹지 공간으로 주목받고 있다. ‘공공정원 1.0’은 단순히 도시 기반 시설이었던 공원에서 벗어나 기능과 프로그램을 진화시킨 공간이다. 공공정원은 과밀화된 도심 속 시민들의 녹음에 대한 갈증 해소를 목표로 조성된 장소로, 도시의 복합적인 문제를 해결하고 시민들에게 새로운 경험과 가치를 제공하는 지역 명소로 기능한다. 우리는 기존의 공공정원에 보태니컬 라이프스타일을 더한 공공정원 2.0을 제안한다. 보태니컬 라이프스타일은 식물과 자연이 일상에서 상호작용하며 자연과 조화를 이루는 동시에 건강하고 지속가능한 삶을 추구하는 생활 방식이다. 화성의 새로운 공공정원 ‘보타니카 생츄어리(Botanica Sanctuary)’는 기존 도시공원의 기능과 역할은 물론 지형, 경관, 다양한 입체적 장치와 문화 콘텐츠를 통해 스트레스 없이 자연과 인간을 연결하고 중첩시킨 보태니컬 라이프스타일을 담은 진화된 공공정원이다. 이분법적으로 구분된 대상지의 녹지와 이용 공간을 중첩해 프로그램 공간을 극대화하고, 시민들의 복합적인 요구를 유연하게 수용할 수 있는 다양한 보타닉 공간 유형을 구성했다. 궁극적으로 대상지의 잠재력을 극대화하고, 시민들의 다양한 라이프스타일을 수용하고 자연과 일상의 장소를 연결해 식물이 가진 색채와 구성의 아름다움을 선사하는 공공정원을 선보이고자 했다. 보타닉 팔레트(Botanic Palette) 공공정원의 전체적인 공간을 식물 중심으로 구성했다. 각 공간마다 시민의 라이프스타일과 기존 식생을 고려한 식재 계획을 수립했다. 큰재봉공원 등은 기존 숲과 연계한 보존형 녹지로 자연과의 교감을 꾀했다. 특히 유아숲이 있는 큰재봉공원에는 기존의 활엽수림 그늘 하부에서도 잘 자라고 열매와 꽃을 피우는 수종을 심어 아이들의 흥미를 유발한다. 여울공원 등에는 공간의 분위기와 프로그램에 맞춰 향기, 질감, 시각적 형태를 다르게 한 조성형 녹지로 다양한 분위기를 연출했다. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부

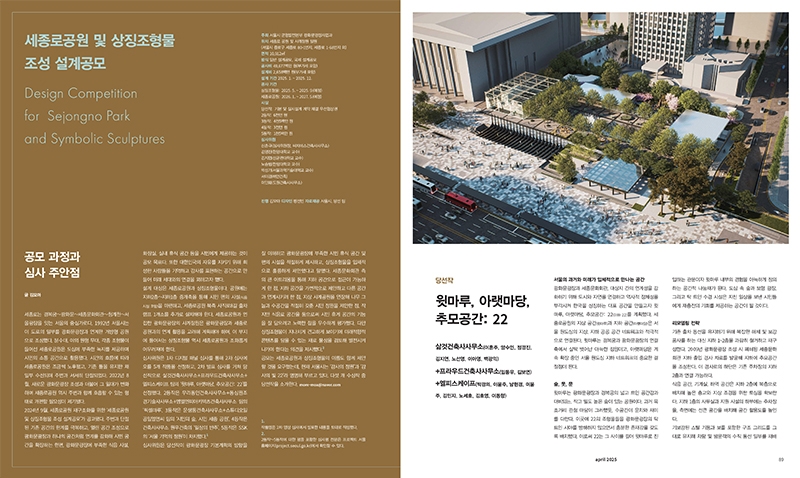

- 세종로공원 및 상징조형물 조성 설계공모

- 공모 과정과 심사 주안점 세종로는 경복궁~광화문~세종문화회관~청계천~서울광장을 잇는 서울의 중심가로다. 1992년 서울시는 이 도로의 일부를 광화문광장과 연계한 개방형 공원으로 조성했다. 분수대, 야외 원형 무대, 각종 조형물이 들어선 세종로공원은 도심에 부족한 녹지를 제공하며 시민의 소통 공간으로 활용됐다. 시간의 흐름에 따라 세종로공원은 조금씩 노후됐고, 기존 틀을 유지한 채 일부 수선되며 주변과 서서히 단절되었다. 2022년 8월, 새로운 광화문광장 조성과 더불어 그 일대가 변화하며 세종로공원 역시 주변과 함께 호흡할 수 있는 형태로 개편할 필요성이 제기됐다. 2024년 9월, 세종로공원 재구조화를 위한 ‘세종로공원 및 상징조형물 조성 설계공모’가 공고됐다. 주변과 단절된 기존 공간의 한계를 극복하고, 열린 공간 조성으로 광화문광장과 하나의 공간처럼 연계를 강화해 시민 공간을 확장하는 한편, 광화문광장에 부족한 식음 시설, 화장실, 실내 휴식 공간 등을 시민에게 제공하는 것이 공모 목표다. 또한 대한민국의 자유를 지키기 위해 희생한 사람들을 기억하고 감사를 표현하는 공간으로 만들어 미래 세대와의 연결을 꾀하고자 했다. 설계 대상은 세종로공원과 상징조형물이다. 공원에는 지하2층~지하1층 증개축을 통해 시민 편의 시설(식음 시설 포함)을 마련하고, 세종로공원 북측 사직로8길 출차 램프 1개소를 추가로 설치해야 한다. 세종로공원과 연접한 광화문광장의 사계정원은 광화문광장과 세종로 공원과의 연계 활용을 고려해 계획해야 하며, 이 부지에 들어서는 상징조형물 역시 세종로공원과 조화롭게 어우러져야 한다. 심사위원은 1차 디지털 패널 심사를 통해 2차 심사에 오를 5개 작품을 선정하고, 2차 발표 심사를 거쳐 당선작으로 삶것건축사사무소+프라우드건축사사무소+엘피스케이프 팀의 ‘윗마루, 아랫마당, 추모공간: 22’를 선정했다. 2등작은 우리동인건축사사무소+동심원조경기술사사무소+엠엘엔피아키텍츠건축사사무소 팀의 ‘픽셀마루’, 3등작은 운생동건축사사무소+스튜디오일공일엘앤씨 팀의 ‘시민의 숲, 시민 세종 공원’, 4등작은 건축사사무소 원우건축의 ‘일상의 반추’, 5등작은 SSK의 ‘서울 기억의 정원’이 차지했다.(각주 1) 심사위원은 당선작이 광화문광장 기본계획의 방향을 잘 이해하고 광화문광장에 부족한 시민 휴식 공간 및 편의 시설을 적절하게 제시하고, 상징조형물을 입체적으로 훌륭하게 제안했다고 말했다. 세종문화회관 측의 큰 아트리움을 통해 지하 공간으로 접근이 가능하게 한 점, 지하 공간을 가변적으로 제안하고 다른 공간과 연계시키려 한 점, 지상 사계공원을 연장해 나무 그늘과 수공간을 적절히 갖춘 시민 정원을 제안한 점, 작지만 식음료 공간을 둠으로써 시민 휴게 공간의 기능을 잘 담으려고 노력한 점을 우수하게 평가했다. 다만 상징조형물이 지나치게 견고하게 보이기에 미래적향적 콘텐츠를 담을 수 있는 재료 물성을 검토해 발전시켜 나가야 한다는 의견을 제시했다.(각주 2) 공모는 세종로공원과 상징조형물의 이름도 함께 제안할 것을 요구했는데, 현재 서울시는 ‘감사의 정원’과 ‘감사의 빛 22’라 명명해 부르고 있다. 다섯 개 수상작 중 당선작을 소개한다. **각주 정리 1. 작품명은 2차 영상 심사에서 발표한 내용을 토대로 작성했다. 2. 2등작~5등작에 대한 평을 포함한 심사평 전문은 프로젝트 서울 홈페이지(project.seoul.go.kr)에서 확인할 수 있다. 주최 서울시 균형발전본부 광화문광장사업과 위치 세종로 공원 및 사계정원 일원 (서울시 종로구 세종로 80-1번지, 세종로 1-68번지 외) 면적 10,912㎡ 방식 일반 설계공모, 국제 설계공모 공사비 49,677백만 원(부가세 포함) 설계비 2,658백만 원(부가세 포함) 설계 기간 2025. 1. ~ 2025. 12. 공사 기간 상징조형물: 2025. 5. ~ 2025. 9.(예정) 세종로공원: 2026. 1. ~ 2027. 5.(예정) 시상 당선작: 기본 및 실시설계 계약 체결 우선협상권 2등작: 6천만 원 3등작: 4천5백만 원 4등작: 3천만 원 5등작: 1천5백만 원 심사위원 신춘규(심사위원장, 씨지에스건축사사무소) 김영진(한양대학교 교수) 김지엽(성균관대학교 교수) 노승범(한양대학교 교수) 박성기(서울과학기술대학교 교수) 서미경(해안건축) 이인화(도원건축사사무소) 진행 김모아 디자인 팽선민 자료제공 서울시, 당선 팀

- [세종로공원 및 상징조형물] 윗마루, 아랫마당, 추모공간: 22

- 서울의 과거와 미래가 입체적으로 만나는 공간 광화문광장과 세종문화회관, 대상지 간의 연계성을 강화하기 위해 도시와 자연을 연결하고 역사적 정체성을 부각시켜 한국을 상징하는 대표 공간을 만들고자 윗마루, 아랫마당, 추모공간: 22(이하 22)를 계획했다. 세종로공원의 지상 공간(윗마루)과 지하 공간(아랫마당)은 서울 원도심의 지상, 지하 공공 공간 네트워크와 적극적으로 연결된다. 윗마루는 경복궁과 광화문광장의 연결축에서 살짝 벗어난 아늑한 정원이고, 아랫마당은 계속 확장 중인 서울 원도심 지하 네트워크의 중요한 결절점이 된다. 숲, 못, 문 윗마루는 광화문광장과 경복궁의 넓고 트인 공간감과 대비되는, 작고 밀도 높은 숲이 있는 공원이다. 과거 육조거리 관청 마당이 그러했듯, 수공간이 운치와 재미를 더한다. 이곳에 22의 조형물들을 광화문광장의 탁 트인 시야를 방해하지 않으면서 충분한 존재감을 갖도록 배치했다. 이로써 22는 그 사이를 걸어 윗마루로 진입하는 관문이자 윗마루 내부의 경험을 아늑하게 정의하는 공간적 나눔채가 된다. 도심 속 숲과 보행 광장, 그리고 탁 트인 수경 시설은 지친 일상을 보낸 시민들에게 재충전의 기회를 제공하는 공간이 될 것이다. 리모델링 전략 기존 출차 동선을 유지하기 위해 복잡한 해체 및 보강공사를 하는 대신 지하 1~2층을 과감히 철거하고 재구성한다. 2009년 광화문광장 조성 시 폐쇄된 세종문화회관 지하 출입 경사 차로를 발굴해 지하에 추모공간을 조성한다. 이 경사로의 하단은 기존 주차장의 지하 2층과 연결 가능하다. 식음 공간, 기계실, 하역 공간은 지하 2층에 복층으로 배치해 높은 층고와 지상 조경을 위한 토심을 확보한다. 지하 1층의 사무실과 지원 시설의 하부에는 주차장을, 측면에는 선큰 공간을 배치해 공간 활용도를 높인다. 기보강된 스틸 기둥과 보를 포함한 구조 그리드를 그대로 유지해 차량 및 방문객의 수직 동선 일부를 재배치한다. 지하 4~6층의 경우, 외곽으로 크게 회전하는 입차 동선을 그대로 유지하는 것이 효율적이다. 새로 구성하는 출차 램프 중 안쪽 차선은 지하 5, 6층에서 지상으로 바로 올라갈 수 있도록 운영 가능하다. 모든 층에 세종문화회관 연결통로 방향으로 엘리베이터, 주차 정산 공간, 대기 공간, 만남의 공간을 포함한 로비를 배치했다. 윗마루 윗마루는 도심 속 일상에서 즐기는 공원으로, 지하 추모공간을 통해서도 접근 가능한 공간이다. 서로 다른 높이를 가진 단층의 세 파빌리온이 윗마루의 독특한 공간감을 만들어낸다. 이곳에서 유일하게 눈에 띄는 건축적 요소는 높이 10m의 투명한 아트리움으로, 광화문광장에서 주야간에 명확히 인지되는 아이콘이기도 하다. 이 아트리움은 광화문광장과 세종문화회관, 윗마루와 아랫마당을 실용적으로 이어주는 넓은 계단실이자 지하 공간의 채광창 역할을 한다. 야간에 아랫마당에서 흘러나오는 빛은 윗마루를 은은히 밝힌다. 윗마루는 대상지와 세종문화회관, 광화문광장 이용객들에게 쉼터와 정원이 있는 오픈스페이스를 제공한다. 인접 공간과의 연계성을 강화하기 위해 수경 시설로 구성된 오픈스페이스를 계획하고, 기존 시설 전시 공간과 포켓 정원을 통해 건물 내·외부의 연계도 도모했다. 지하와 천창을 통해 이어지는 윗마루의 연못은 감사하는 공간과 어울리는 정적인 분위기를 자아낸다. 윗마루의 바닥분수는 휴식, 놀이, 문화 행사, 기념 등 세종문화회관의 다양한 활동을 담아낼 수 있는 가변적 광장으로 계획했다. 완충 녹지, 가로수, 포켓정원 등 다양한 녹지에는 그 성격에 맞춰 다채로운 경관을 만들어 낼 수 있도록 식재 계획을 세웠으며, 광화문광장에 심긴 수종을 주로 사용했다. 이로써 공간의 활력을 더하고 주변과 조화를 이루어 생동감 넘치는 공원이 완성된다. 아랫마당 주된 식음 시설인 아랫마당은 5m의 높은 층고를 갖춘 공간으로, 아트리움과 유리 천창으로 충분한 채광을 확보한다. 합리적인 주차 및 동선 계획으로 3,800㎡의 식음 시설을 한 층에 계획했다. 광화문 근처에 수많은 음식점이 있다는 점을 고려해 평범한 식음 시설을 계획하기보다 가변성 있는 공간을 제안하고, 인근 식음 시설과의 상생을 모색하고자 했다. 아랫마당은 리모델링 과정에서 유일하게 기둥을 재배치한 공간인데 중앙 원형 기둥 사이 공간과 그 양옆 공간으로 구분해 전기와 설비 시스템을 갖출 수 있도록 계획했다. 현재 세종로공원 지상에 운영 중인 한식마당은 봄과 가을에 많은 시민이 찾는 인기 장소다. 하지만 혹독한 서울의 여름과 겨울에는 텅텅 빌 수밖에 없다. 이곳에서 벌어지던 다양한 프로그램을 날씨에서 자유로운 아랫마당에 수용할 수 있다. 모터쇼, 크리스마스 마켓, 프리즈 서울 아트페어 등 다양한 이벤트를 쉽게 진행할 수 있도록 트럭 등 차량 진입이 가능하게 계획하고 충분한 상하차 공간과 창고 공간을 마련했다. 추모공간: 22 하나의 상징 조형물을 제안하기보다 도시적 기능을 담고 있으면서도 이미 존재하는 지하 공간을 발굴해 추모의 공간으로 탈바꿈하고자 했다. 지하 차도와 지하 주차 램프가 있던 공간을 활용해 추모의 공간을 계획했다. 이곳에서 방문객들은 지상의 번잡함에서 벗어나 조용한 공간에서 추모와 감사의 시간을 보낼 수 있다. 22는 시각적, 촉각적 경험을 위한 조형물을 넘어 윗마루를 광화문광장과 다른 성격의 독특한 공간으로 정의하는 도시적 역할을 한다. 22는 22개의 돌보, 돌보 사이의 유리 브리지, 그 하부의 추모공간으로 구성된다. 지상 조형물의 형상은 한국전쟁에 참전한 22개 우방국의 기상을, 캠브리안 블랙 석재의 물성은 그들과의 단단한 유대감을 은유한다. CNC로 정교하게 가공한 캠브리안 돌보는 동맹국의 기개를 상징하고 상승감을 자아낸다. 시민들은 유리 브리지 위를 걸어 윗마루로 진입한다. 유리 브리지의 지붕 덕에 추모공간 내부는 날씨의 영향을 적게 받고, 음향을 활용한 연출을 할 수 있다. 돌보와 유리 브리지는 정밀하게 엔지니어링된 미디어 아트 기기다. 조형물 하부에는 LED 스트립이, 유리 브리지 내부에는 스마트 글라스가 내장되어 지하 추모 공간에서 올려다보았을 때 하나의 큰 미디어 스크린으로 작동한다. 미디어를 통해 큐레이션된 콘텐츠를 전달할 수도 있고, 음향과 더불어 변화하는 빛과 그림자를 보며 사색에 빠질 수도 있는 흔치 않은 도시 공간을 만들어낸다. 우방국의 국경일 등 특별한 날에는 이 미디어 아트 기기와 지상 조형물의 업라이트를 이용해 광화문광장 어디에서나 인지할 수 있는 상징적 경관을 연출할 수 있다.

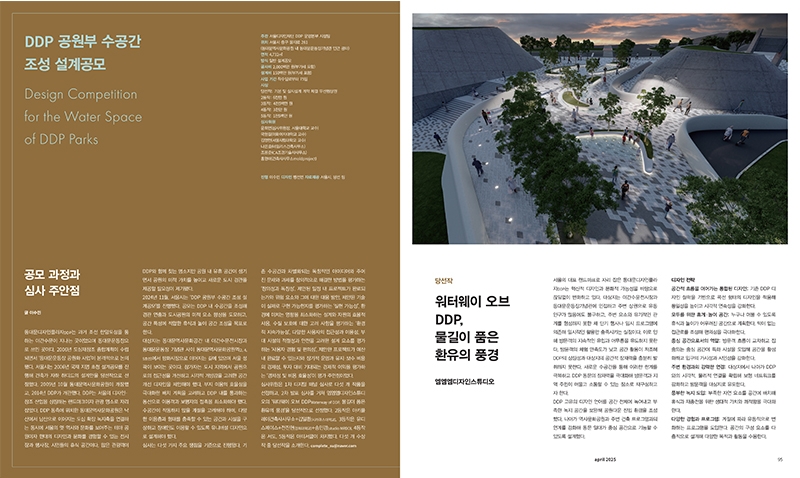

- DDP 공원부 수공간 조성 설계공모

- 공모 과정과 심사 주안점 동대문디자인플라자DDP는 과거 조선 한양도성을 통하는 이간수문이 지나는 곳이었으며 동대문운동장으로 쓰인 곳이다. 2006년 도심재창조 종합계획이 수립되면서 ‘동대문운동장 공원화 사업’이 본격적으로 논의됐다. 서울시는 2006년 국제 지명 초청 설계공모를 진행해 건축가 자하 하디드의 설계안을 당선작으로 선정했다. 2009년 10월 동대문역사문화공원이 개장했고, 2014년 DDP가 개관했다. DDP는 서울의 디자인·창조 산업을 상징하는 랜드마크이자 관광 명소로 자리 잡았다. DDP 동측에 위치한 동대문역사문화공원은 낙산에서 남산으로 이어지는 도심 확장 녹지축을 연결하는 동시에 서울의 옛 역사와 문화를 보여주는 테마 공원이자 현대의 디자인과 문화를 경험할 수 있는 전시장과 행사장, 시민들의 휴식 공간이다. 많은 관광객이 DDP와 함께 찾는 명소지만 공원 내 유휴 공간이 생기면서 공원의 미적 가치를 높이고 새로운 도시 경관을 제공할 필요성이 제기됐다. 2024년 11월, 서울시는 ‘DDP 공원부 수공간 조성 설계공모’를 진행했다. 공모는 DDP 내 수공간을 조성해 경관 연출과 도시공원의 미적 요소 향상을 도모하고, 공간 특성에 적합한 휴식과 놀이 공간 조성을 목표로 한다. 대상지는 동대문역사문화공간 내 이간수문전시장과 동대문운동장 기념관 사이 동대문역사문화공원역(2, 4, 5호선)에서 평화시장으로 이어지는 길에 있으며 서울 성곽이 보이는 곳이다. 참가자는 도시 지역에서 공원으로의 접근성을 개선하고 시각적 개방감을 고려한 공간 개선 디자인을 제안해야 했다. 부지 이용의 효율성을 극대화한 배치 계획을 고려하고 DDP 내를 통과하는 동선으로 이용객과 보행자의 접촉을 최소화해야 했다. 수공간이 작동하지 않을 계절을 고려해야 하며, 다양한 이용층과 형태를 충족할 수 있는 공간과 시설을 구상하고 장애인도 이용할 수 있도록 유니버설 디자인으로 설계해야 했다. 심사는 다섯 가지 주요 쟁점을 기준으로 진행됐다. 기존 수공간과 차별화되는 독창적인 아이디어와 주어진 문제와 과제를 창의적으로 해결한 방법을 평가하는 ‘창의성과 독창성’, 제안된 일정 내 프로젝트가 완료되는가와 위험 요소와 그에 대한 대응 방안, 제안된 기술이 실제로 구현 가능한지를 평가하는 ‘실현 가능성’, 환경에 미치는 영향을 최소화하는 설계와 자원의 효율적 사용, 수질 보호에 대한 고려 사항을 평가하는 ‘환경적 지속가능성’, 다양한 사용자의 접근성과 이용성, 부대 시설의 적절성과 안전을 고려한 설계 요소를 평가하는 ‘사용자 경험 및 편의성’, 제안한 프로젝트가 예산 내 완료할 수 있는지와 장기적 운영과 유지·보수 비용의 경제성, 투자 대비 기대되는 경제적 이익을 평가하는 ‘경제성 및 비용 효율성’이 평가 주안점이었다. 심사위원은 1차 디지털 패널 심사로 다섯 개 작품을 선정하고, 2차 발표 심사를 거쳐 엠엠엠디자인스튜디오의 ‘워터웨이 오브 DDP(Waterway of DDP), 물길이 품은 환유의 풍경’을 당선작으로 선정했다. 2등작은 아키플레이건축사사무소+김일환(시라큐스대학교), 3등작은 유디스페이스+전진현(경희대학교)+송민경(studio MRDO), 4등작은 서도, 5등작은 아티서클이 차지했다. 다섯 개 수상작 중 당선작을 소개한다. 주관 서울디자인재단 DDP 운영본부 시설팀 위치 서울시 중구 을지로 281 (동대문역사문화공원 내 동대문운동장기념관 인근 공터) 면적 4,732㎡ 방식 일반 설계공모 공사비 2,000백만 원(부가세 포함) 설계비 150백만 원(부가세 포함) 사업 기간 착수일로부터 75일 시상 당선작: 기본 및 실시설계 계약 체결 우선협상권 2등작: 6천만 원 3등작: 4천5백만 원 4등작: 3천만 원 5등작: 1천5백만 원 심사위원 윤희연(심사위원장, 서울대학교 교수) 국형걸(이화여자대학교 교수) 김영민(서울시립대학교 교수) 나은중(네임리스건축사무소) 조용준(CA조경기술사사무소) 홍영애(건축사사무소moldproject) 진행 이수민 디자인 팽선민 자료제공 서울시, 당선 팀

- [DDP 공원부 수공간] 워터웨이 오브 DDP, 물길이 품은 환유의 풍경

- 서울의 대표 랜드마크로 자리 잡은 동대문디자인플라자(DDP)는 혁신적 디자인과 문화적 가능성을 바탕으로 끊임없이 변화하고 있다. 대상지는 이간수문전시장과 동대문운동장기념관에 인접하고 주변 상권으로 유동 인구가 많음에도 불구하고, 주변 요소와 유기적인 관계를 형성하지 못한 채 단기 행사나 임시 프로그램에 의존해 일시적인 활용만 충족시키는 실정이다. 이로 인해 방문객의 지속적인 유입과 머무름을 유도하지 못한다. 방문객의 체험 만족도가 낮고 공간 활용이 저조해 DDP의 상징성과 대상지의 공간적 잠재력을 충분히 발휘하지 못한다. 새로운 수공간을 통해 이러한 한계를 극복하고 DDP 동문의 잠재력을 극대화해 방문객과 지역 주민이 머물고 소통할 수 있는 장소로 재구성하고자 한다. DDP 고유의 디자인 언어를 공간 전체에 녹여내고 부족한 녹지 공간을 보완해 공원다운 진입 환경을 조성했다. 나아가 역사문화공원과 주변 건축 프로그램과의 연계를 강화해 동문 일대가 중심 공간으로 기능할 수 있도록 설계했다. 디자인 전략 공간적 흐름을 이어가는 통합된 디자인: 기존 DDP 디자인 철학을 기반으로 곡선 형태의 디자인을 적용해 통일성을 높이고 시각적 연속성을 강화한다. 모두를 위한 휴게·놀이 공간: 누구나 머물 수 있도록 휴식과 놀이가 어우러진 공간으로 계획한다. 턱이 없는 접근로를 조성해 편의성을 극대화한다. 중심 공간으로서의 역할: 방문객 흐름이 교차하고 집중되는 중심 공간에 특화 시설을 도입해 공간을 활성화하고 입구의 가시성과 시인성을 강화한다. 주변 환경과의 강력한 연결: 대상지에서 나아가 DDP와의 시각적, 물리적 연결을 확립해 보행 네트워크를 강화하고 방문객을 대상지로 유도한다. 풍부한 녹지 도입: 부족한 자연 요소를 공간에 배치해 휴식과 재충전을 위한 생태적 가치와 쾌적함을 극대화한다. 다양한 경험과 프로그램: 계절에 따라 유동적으로 변화하는 프로그램을 도입한다. 공간의 구성 요소를 다층적으로 설계해 다양한 목적과 활동을 수용한다. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부

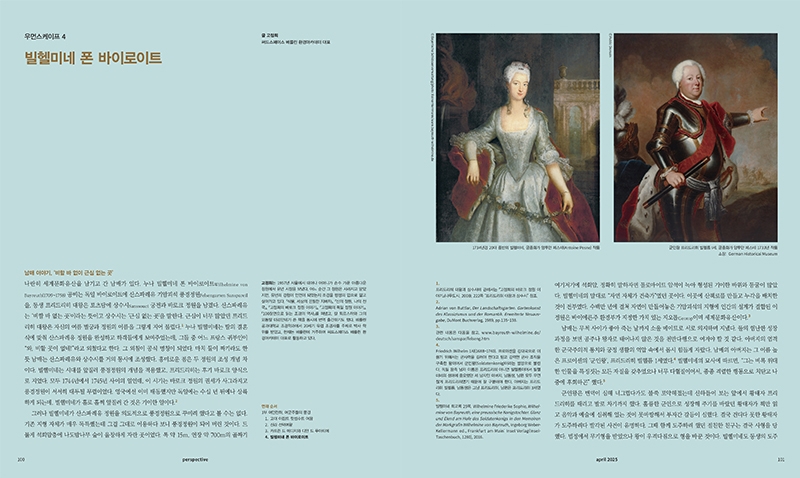

- [우먼스케이프] 빌헬미네 폰 바이로이트

- 남매 이야기, ‘비할 바 없이 근심 없는 곳’ 나란히 세계문화유산을 남기고 간 남매가 있다. 누나 빌헬미네 폰 바이로이트(Wilhelmine von Bayreuth)(1709~1758) 공비는 독일 바이로이트에 산스파레유 기암괴석 풍경정원(Felsengarten Sanspareil)을, 동생 프리드리히 대왕은 포츠담에 상수시(Sanssouci) 궁전과 바로크 정원을 남겼다. 산스파레유는 ‘비할 바 없는 곳’이라는 뜻이고 상수시는 ‘근심 없는 곳’을 말한다. 근심이 너무 많았던 프리드리히 대왕은 자신의 여름 별궁과 정원의 이름을 그렇게 지어 불렀다.(각주 1) 누나 빌헬미네는 딸의 결혼식에 맞춰 산스파레유 정원을 완성하고 하객들에게 보여주었는데, 그들 중 어느 프랑스 귀부인이 “와, 비할 곳이 없네!”라고 외쳤다고 한다. 그 외침이 공식 명칭이 되었다. 마치 둘이 짜기라도 한듯 남매는 산스파레유와 상수시를 거의 동시에 조성했다. 흥미로운 점은 두 정원의 조성 개념 차이다. 빌헬미네는 시대를 앞질러 풍경정원의 개념을 적용했고, 프리드리히는 후기 바로크 양식으로 지었다. 모두 1744년에서 1745년 사이의 일인데, 이 시기는 바로크 정원의 권세가 사그라지고 풍경정원이 서서히 대두될 무렵이었다. 영국에선 이미 태동했지만 독일에는 수십 년 뒤에나 상륙하게 되는데, 빌헬미네가 홀로 훌쩍 앞질러 간 것은 기이한 일이다.(각주 2) 그러나 빌헬미네가 산스파레유 정원을 의도적으로 풍경정원으로 꾸미려 했다고 볼 수는 없다. 기존 지형 자체가 매우 독특했는데 그걸 그대로 이용하다 보니 풍경정원이 되어 버린 것이다. 드물게 석회암층에 나도밤나무 숲이 울창하게 자란 곳이었다. 폭 약 15m, 연장 약 700m의 골짜기 여기저기에 석회암, 정확히 말하자면 돌로마이트 암석이 녹아 형성된 기이한 바위와 동굴이 많았다. 빌헬미네의 말대로 “자연 자체가 건축가”였던 곳이다. 이곳에 산책로를 만들고 누각을 배치한 것이 전부였다. 수백만 년에 걸쳐 자연이 만들어놓은 기암괴석의 지형에 인간의 설계가 결합된 이 정원은 바이에른주 환경부가 지정한 가치 있는 지오톱(Geotop)이며 세계문화유산이다.(각주 3) 남매는 무척 사이가 좋아 죽는 날까지 소울 메이트로 서로 의지하며 지냈다. 둘의 험난한 성장 과정을 보면 공주나 왕자로 태어나지 않은 것을 천만다행으로 여겨야 할 것 같다. 아버지의 엄격한 군국주의적 통치와 궁정 생활의 억압 속에서 몹시 힘들게 자랐다. 남매의 아버지는 그 이름 높은 프로이센의 ‘군인왕’, 프리드리히 빌헬름 1세였다.(각주 4) 빌헬미네의 묘사에 따르면, “그는 비록 위대한 인물을 특징짓는 모든 자질을 갖추었으나 너무 다혈질이어서, 종종 격렬한 행동으로 치닫고 나중에 후회하곤” 했다.(각주 5) 군인왕은 변덕이 심해 너그럽다가도 불쑥 포악해졌는데 신하들이 보는 앞에서 황태자 프리드리히를 때리고 발로 차기까지 했다. 훌륭한 군인으로 성장해 주기를 바랐던 황태자가 책만 읽고 음악과 예술에 심취해 있는 것이 못마땅해서 부자간 갈등이 심했다. 결국 견디다 못한 황태자가 도주하려다 발각된 사건이 유명하다. 그때 함께 도주하려 했던 절친한 친구는 결국 사형을 당했다. 법정에서 무기형을 받았으나 왕이 우격다짐으로 형을 바꾼 것이다. 빌헬미네도 동생의 도주 계획을 도왔다는 비난을 받고 일 년간 감금되었다. 남매는 그때 자기들도 죽는 줄 알았다고 한다.(각주 6) 모두 평생의 트라우마를 얻게 된 것인데 그 때문인지 둘 다 예술에 더욱 집착하게 된다. 1740년 군인왕이 타계하자 왕위를 계승한 프리드리히는 곧 프로이센 궁중에 음악이 가득 울려 퍼지게 했다. 남매 모두 음악에 특별한 재능이 있었다. 프리드리히의 플루트 연주와 빌헬미네의 하프시코드(피아노의 전신) 연주는 대가의 경지였다고 한다. 연주에서 멈춘 것이 아니라 둘 다 협주곡, 교향곡, 오페라 아리아 등을 작곡했는데, 그들이 작곡한 음악은 지금도 정기적으로 연주된다. 물론 프리 드리히가 플루트 솜씨 때문에 대왕이란 칭호를 얻은 것은 아니다. 희한하게도 그는 홀연히 전쟁의 화신이 되어 7년 전쟁을 승리로 이끄는 등 숱한 전장을 누비며 프로이센을 강대국으로 이끌게 된다. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 프리드리히 대왕과 상수시에 관해서는 『고정희의 바로크 정원 이야기』(나무도시, 2008), 222쪽 “프리드리히 대왕과 상수시” 참조. 2. Adrian von Buttlar, Der Landschaftsgarten. Gartenkunst des Klassizismus und der Romantik. Erweiterte Neuausgabe, DuMont Buchverlag, 1989, pp.135~138. 3. 관련 내용은 다음을 참고. www.bayreuth-wilhelmine.de/deutsch/sanspar/felseng.htm 4. Friedrich Wilhelm 1세(1688~1740). 프로이센을 강대국으로 이끌기 위해서는 군사력을 길러야 한다고 믿고 강력한 군사 조직을 구축한 왕이어서 군인왕(Soldatenkonig)이라는 별명으로 불린다. 독일 왕족 남자 이름은 프리드리히 아니면 빌헬름이어서 빌헬미네의 생애에 중요했던 세 남자인 아버지, 남동생, 남편 모두 우연찮게 프리드리히였기 때문에 잘 구분해야 한다. 아버지는 프리드리히 빌헬름, 남동생은 그냥 프리드리히, 남편은 프리드리히 3세였다. 5. 빌헬미네 회고록 29쪽. Wilhelmine Friederike Sophie, Wilhelmine von Bayreuth, eine preussische Konigstochter. Glanzund Elend am Hofe des Soldatenkonigs in den Memoiren der Markgrafin Wilhelmine von Bayreuth , Ingeborg Weber-Kellermann ed., Frankfurt am Main: Insel Verlag(Insel-Taschenbuch, 1280), 2016. 6. 빌헬미네 회고록 157쪽. 고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』, 『신의 정원, 나의 천국』, 『고정희의 바로크 정원 이야기』, 『고정희의 독일 정원 이야기』, 『100장면으로 읽는 조경의 역사』를 펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역 출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 20세기 유럽 조경사를 주제로 박사 학위를 받았고, 현재는 베를린에 거주하며 써드스페이스 베를린 환경아카데미 대표로 활동하고 있다.

- [어제의 대화, 오늘의 재구성] 안기수

- 사진 촬영과 인터뷰를 함께 진행하기 때문에 장소 섭외에 공을 들인다. 되도록 인터뷰이의 색채가 드러나는 곳을 택한다. 예컨대 업무 환경을 엿볼 수 있는 사무실. 인물 뒤편으로 책장을 빼곡하게 채운 책들, 흐트러져 있는 도면, 테이블 한쪽 커피 드립백 같은 것을 보면서 글에 담지 못한 인터뷰이의 성향과 취미 같은 것들이 전달되기를 바라는 마음이다. 안기수 소장과의 대화를 통해 인터뷰 장소는 두 곳으로 좁혀졌다. 사무실 또는 안기수 소장이 시공한 현장. 그는 긴 시간 고민한 끝에 경기도 포천의 카페 ‘포옥’(건축 설계: 에스엔건축사사무소 건축, 조경 설계: 랩디에이치, 조경 시공: 공간시공 에이원)에서 만나는 게 좋겠다고 말해왔다. 인터뷰 전날, 때 아닌 눈이 내렸다. 다행히 도로는 얼지 않았고 덕분에 눈 맞은 나무가 만든 풍경을 실컷 봤다. 온몸을 검정색으로 무장한 채 지프차에서 내린 안기수 소장에게서 조금 위압감을 느끼지 않았다면 거짓말이다. 큰 보폭으로 걸음을 옮긴 그는 먼저 카페의 중정을 살폈다. 자작나무 몇 그루가 죽었고 중정 가장자리를 덮고 있어야 할 이끼가 없다는 사실에 속상해했다. 건축주에게 다시 한번 정원은 만든 뒤 관리해나가는 게 더 중요하다는 사실을 일러주어야겠다고 말했다. 성큼성큼 계단을 오른 그는 커피와 함께 먹을 디저트를 골랐다. 의도한지는 모르지만 맛과 식감이 모두 달랐다. 어쩌면 편견에 그를 가둬보고 있는지도 모른다고 의심했지만, 자꾸 지인들이 그에 대해 해준 말들이 떠올랐다. 털털하고 호전적인 면이 있어서 투박할 것 같지만 상상 이상으로 섬세한 사람이라는 말. 어제는 뭐했나요? 보라매공원에 있었어요. 2025 서울국제정원박람회가 보라매공원에서 열리거든요. 정원 조성과 박람회 개최에 필요한 기반 작업을 하는 중이죠. 3월 28일에는 식목 행사가 진행될 예정이에요. 중간에는 성북동에 들러, 주택 정원 만드는 작업을 했습니다. 조경 시공은 외부 공간과 식물을 다루기에 겨울에는 어쩔 수 없이 휴식기를 가질 줄 알았어요. 이야기를 들어보니 계절과 상관없이 바쁘군요. 어떤 프로젝트를 하느냐에 따라 달라요. 관급 프로젝트는 겨울철 저온으로 인한 콘크리트 양생 불량, 식재 하자 발생 같은 문제가 발생하는 걸 막기 위해서 공사 중지 명령이 떨어지는 경우가 많아요. 동절기 시공 계획서, 보양계획을 세워 제출하면 공사할 수 있지만 겨울철 공사비가 더 높아서 꺼리는 경우가 많죠. 공공 기관에서 발주하는 프로젝트를 주로 하는 사무소는 겨울철에 쉬는 경우가 많을 겁니다. 공간시공 에이원(이하 에이원)의 일감은 민간 프로젝트 위주이기 때문에 사계절 내내 고루 고루 일하는 편입니다. 폭설이 내리면 2월에 보름 정도 쉬는 시간을 갖기도 하고요. 오래전부터 소장님이 시공의 대가라는 말을 들어왔어요. 어떤 분일지 궁금해 지인들에게 물었더니, 털털하고 거칠어 보이지만 예상 외로 섬세한 사람이라고 하더군요. 섬세하다는 말에는 동의합니다. 드라마나 영화를 보면서 눈물을 흘리는 감성적인 면도 있고요. 작년 연말에 가족과 함께 ‘소방관’ 영화를 보러 갔는데, 극장의 어둠에 숨어 몰래 울고 있는 절 발견한 딸내미가 아내에게 놀리듯이 “아빠 운다”며 속삭이더라고요. 현장에서 피어난 꽃이나 식물이 만들어내는 장면에 감탄할 때도 많은데, 그런 섬세함이 제 외형과 퍽 어울리지 않는 것 같아 티내지 않으려고 노력하는 편입니다. (유청오: 주변에서는 다 알 것 같은데요.) 나름대로 자제했지만 다 티 났을지도 모르겠네요. 살아 있는 재료인 식물을 다루고 치밀한 디테일을 만들다보니 섬세함이 생긴 건지, 타고난 섬세함으로 조경 일을 하고 있는 건지는 모르겠습니다. 하지만 현장에서는 호전적이고 대범하다는 이야기를 더 많이 듣습니다. 현장에서 작업자들을 지휘하고 중요한 결정을 내리며 프로젝트를 끌고 나가기 위해서는 대차게 밀어붙어야 할 때가 많거든요. ULC 6호 『조경 시공의 최전선』에 실린 인터뷰(“디자인의 관철”, 유엘씨 프레스, 2023)를 너무 재밌게 읽었습니다. 조경으로 진로를 정하게 된 일화가 꾸밈없이 솔직하더라고요. 공익 광고에 나온 현장 속 건축가의 모습에 마음을 빼앗겼고, 건축과 토목에 대해 알아보다 조경에까지 시선이 닿았다고 했죠. 현장에서 일하는 사람의 이미지에 끌린 것 같은데, 이유가 있나요. 자식들은 아버지의 등을 보고 자란다는 말이 있는데, 제 아버지가 건축 현장에서 일하던 분이었어요. 집에 돌아온 아버지가 암모니아 냄새가 나는 청도를 들여다보던 모습이 지금도 선명해요. 아버지가 일하는 곳이니 자연스럽게 현장에도 자주 놀러갔어요. 아버지의 직장 동료 분들이 용돈을 주거나 맛있는 걸 사주시곤 했는데, 그들이 서로 힘을 모아 일하는 모습이 멋있어 보였어요. 그때부터 은연중에 현장에서 일하는 사람이 되겠다는 꿈을 품었는지도 모르겠습니다. 자식이 같은 일을 하겠다고 하면 반대하는 부모도 있잖아요. 조경 시공으로 진로를 정했을 때 아버지의 반응은 어땠나요. 좋아하셨어요. 그때만 해도 조경 시공이 나무 심는 일로 인식되는 때였는데, 오히려 내 전문성이 높다면 건물 외부 공간을 모두 다뤄볼 수 있지 않을까 하는 기대감에 더 매력적으로 느껴졌어요. 저와 아버지 모두 현장에서 일하는 걸 부끄러워하거나 꺼리는 사람이 아니었어요. 건설현장에서 일하는 사람을 노가다라고 부르기도 하는데, 제가 그 단어를 정말 좋아하지 않아요. 시공하는 사람의 전문성을 낮잡아 보는 느낌이 물씬 나거든요. 현장에서 작업하는 모두가 엔지니어이자 전문가라고 생각해요. 회사 직원에게도 농담으로라도 노가다라는 말을 못 쓰게 하고, 예술가라는 마음으로 일하라고 말하곤 합니다. 인터뷰 질문지를 쓰는데 시공가라는 단어가 참 어색하게 느껴졌어요. 본인을 다른 사람에게 소개할 때 무엇이라 지칭하나요. 보통 조경가라고 하면 설계를 하거나 디자인 빌드 프로젝트를 하는 사람을 떠올리는데, 시공하는 사람 역시 조경가라고 말하면 되지 않나 싶어요. 한때 제 정체성에 대해 고민한 적이 있는데, 그 이야기를 들은 김지환 소장(조경작업장 라디오)이 절 빌드 디자이너라고 칭하더라고요. 엔지니어 등 다른 이름도 생각해봤는데, 결국 빌더가 제일 어울리는 표현이라는 결론에 다다랐어요. 전문적으로 만드는 사람. 시공가라는 단어 자체가 낯설어서 어색하게 느껴지는 것일지도 모르겠습니다. 어떤 대상이 보여져야만, 그 대상을 어떻게 부를지 고민할 수 있잖아요. 현재 한국에서 조경 시공하는 사람이 크게 부각되거나 조명 받는 상황이 아니니, 그들을 무엇이라 불러야 하는지에 대한 논의도 활발히 이루어지지 않을 수밖에요. 말주변이 부족하다거나 주목 받는 걸 부담스러워하는 등 여러 이유가 있겠지만 시공 전문가들이 자신의 모습을 좀 드러냈으면 하는 바람이 있습니다.용기를 낸 시공가를 위한 자리가 마련되면 더욱 좋고요. 어떤 방식이든 한번 붐이 일기를 바라고 있습니다. 대학 생활 중 실습에 굉장히 큰 흥미를 느낀 것 같아요. 당시 상지영서대학교 조경학과의 학과장이었던 김승현 교수님이 교내에 실습장을 만드는 프로젝트를 주도했었어요. 돌이켜 생각해보면 아마 실습장 조성이 연구과제가 아니었을까 싶어요. 교내에서 쓰지 않은 땅을 찾아 학생들이 직접 돌을 캐서 땅을 고르고 묘목을 심었죠. 선배 중에 현장에서 일을 하다 뒤늦게 학업에 뜻을 갖고 학교를 다니고 있던 형이 많았어요. 형들에게 목도 작업부터 시작해서 로프를 감는 법, 전지하는 법을 배웠죠. 전지를 잘못해서 멀쩡한 나무를 작대기처럼 만들어 혼난 적도 있는데 그마저도 즐거웠어요. 좋은 비료가 없어 작업을 끝마치고 나면 온몸에서 비료 냄새가 났는데, 다른 과 학생들이 지나가면서 인상 쓰면 좀 부끄럽기도 했어요. 하지만 열심히 만든 결과로 교수님에게 인정받아 뿌듯한 마음이 더 컸죠. 학교마다 중요시하는 전공과목과 커리큘럼이 다 다르죠. 저는 대학 시절 시공을 이론으로만 접했어요. 무엇이든 배우지 않으면 흥미를 가지기도 어렵죠. 맞아요. 학교마다 지향하는 바가 다르겠지만 원하는 학생에 한해서 가벼운 실습을 해볼 수 있는 환경이 만들어지면 좋겠습니다. 시공을 하겠다는 결심이 흔들린 적이 없나요. 시공을 하겠다는 마음이 변한 적은 없지만, 서울시립대학교로 편입 준비를 해본 적이 있어요. 막연히 공부를 더 해보고 싶어 시작했던 건데, 지금 와서 생각해보니 고민할 시간이 필요했던 것 같아요. 상지영서대의 수업 과정이 2년이라 충분히 공부할 시간이 부족하기도 했고, 시공만을 쫓다보니 내가 정말 시공을 하고 싶은 건지 헷갈리더라고요. 설계든 뭐든 공부를 더 해보면 결론이 나올 거라 생각했죠. 결과적으로는 편입에 실패해서 초림조경에 아르바이트를 하러 가게 됐지만요. 3개월 정도 아르바이트를 할 생각이었는데, 회사 대표님과 사수가 절 좋게 평가해서 자연스럽게 취직으로 이어졌어요. 만약 그때로 다시 돌아가 무언가를 공부할 수 있다면 어떤 선택을 할 것 같나요. 시공을 하고 싶지만 무엇부터 공부해야 할지 갈피를 못 잡는 사람에게 조언을 전해도 좋습니다. 식물 공부를 많이 하세요. 토목, 건축 등 다른 분야와 조경이 차별화되는 지점은 식물임이 분명해요. 식물의 특성을 잘 아는 걸 넘어 식물을 잘 다루게 되고, 식물에 대한 나름의 관점과 철학을 갖게 되면 일하는 데 큰 도움이 될 겁니다. 또 조경과 다른 분야 사이에 선을 긋지 말고 건축 내외부, 토목 등 여러 작업에 관심을 갖고 들여다보는 태도가 필요합니다. 조경이 아닌 것에서도 조경을 읽고 내 것으로 습득하는 자세가 중요해요. 큰 설계사에서 근무하게 될 경우, 하도급으로 받은 도면을 볼 기회가 많을 겁니다. 그런 도면을 꼼꼼히 들여다보면서 왜 이런 구조로 설계되었는지 생각하고 고민하는 습관을 들이면 실력이 늘고 발전할 수밖에 없습니다. 시공이라는 게 책만 들여다본다고 익힐 수 있는 게 아니다보니 가장 빠르게 배우는 방법은 현장에 뛰어드는 겁니다. 일을 먼저 하면서 부족하다 생각되는 부분을 후에 배울 수도 있어요. 에이원에도 일을 하다가 조경을 좀 더 공부하고 싶어서 뒤늦게 학교에 간 친구가 있어요. 동국대학교를 다니고 있는데 방학 때마다 에이원에서 아르바이트를 합니다. 학교생활에 대해 물어보니 또래보다 나이는 많지만 문제는 없다고 하더라고요. 현업에 대해 아는 사람이라 어린 친구들이 먼저 궁금한 점을 물어보기도 한다고 하더라고요. 15년 정도 두 회사에서 일을 했는데, 주로 어떤 일을 했나요. 두 회사의 일에 차이가 있었는지도 궁금합니다. 첫 아르바이트 현장이자 첫 직장이 된 곳이 초림조경이에요. 초림조경은 종합건설면허를 가진 회사였어요. 큰 공사를 수주해 직영으로 시공할 수 있는 여건의 회사였죠. 덕분에 온갖 종류의 공사를 다 경험했어요. 첫 일터가 커다란 도로의 아스팔트 콘크리트를 전부 걷어낸 뒤 새로 도로를 만드는 현장이었어요. 이런 큰 규모의 공사를 다루는 건 토목인 줄만 알았는데 놀랐죠. 다양한 공종을 하다 보니 조경은 모든 외부 공간을 다루는 분야라는 생각이 들더군요. 인식 자체가 바뀌는 계기였죠. 업무 습득 속도가 빠를 수밖에 없었고요. 두 번째 회사인 태상조경은 단종면허를 가지고 있었고, 주로 종합건설회사에서 하도급을 받아 일하는 곳이었어요. 하도급을 받아 공사를 하니 공사비에 대한 감각을 키울 수 있었고, 초림조경과는 또 다르게 다양한 프로젝트를 접할 수도 있었어요. 산사태를 예방하기 위한 사방댐을 만들고, 수로를 깔아보기도 했어요. 제 인생에 큰 의미가 있는 서서울호수공원 프로젝트도 이곳에서 진행했습니다. 두 회사가 각기 다른 장점이 있네요. 첫 직장을 골라야 한다면 어떤 회사를 추천하나요. 시공에도 다양한 업무가 있지만 가급적 현장에서 일해 볼 수 있는 회사를 추천합니다. 고생은 하겠지만 혼자서 공무도 보고 현장에서 삽질도 하고 현장소장을 맡아 프로젝트도 이끌어볼 수 있는 회사가 제일 좋아요. 일을 빨리 배울 수 있고 현장을 보는 감각과 시야 자체가 달라지거든요. 또 시간이 흘러 독립을 해야 하는 시점이 오면 분명 한 가지 업무만 했던 사람과는 다른 출발점에 서게 될 겁니다. 시공 현장을 지휘하는 사람을 현장소장이라고 부르죠. 처음 현장소장으로서 이끌었던 프로젝트가 뭔지 궁금해요. 햇병아리 시절에 사수가 들려주었던 “현장에서는 현장소장이 대통령이야”라는 말이 지금도 가슴 깊이 각인되어 있어요. 현장소장은 프로젝트를 끌고 나가며 모든 작업자에게 지시를 내릴 수 있는 권한을 가진 사람이자 그에 대한 책임도 져야 하는 자리인 거죠. 입사한 다음 해에 거의 혼자서 현장을 지휘하게 된 적이 있어요. 농구장을 만드는 프로젝트였죠. 간단할 것 같지만 사실 그렇지 않아요. 빗물 배수 시설 설치부터 시작해서 콘크리트 타설, 마감, 우레탄 포장을 순서대로 진행해야 하죠. 대상지가 북악터널 출입구 근처였는데 바로 옆에 왕복 4차선 도로가 있었어요. 콘크리트 타설을 위한 레미콘이 들어설 공간이 차도뿐이었죠. 겁도 없이 도로 한 차선을 막아두고 작업을 했어요. 우레탄을 깔기 위해 콘크리트 피니셔 장비로 표면을 매끈하게 다듬은 뒤에 화물차에 들어가서 밤새 보초를 섰어요. 다듬어 놓은 표면이 망가지면 다음 공정에 문제가 생겨서 아무도 들어가지 못하게 막아야 했거든요. 그런데 정신 차리고 보니 제가 잠들어 있더라고요. 화들짝 놀라 시계를 확인하니 새벽 다섯 시였어요. 설마 하면서 주변을 살폈는 데 할머니 너덧 분이 산책 삼아 콘크리트 위를 거닐고 있는 거에요. 바로 뛰쳐나가서 할머니들이 나가도록 안내했죠. 살펴보니 표면에 옅게 발자국이 남았더라고요. 도착한 작업자가 우레탄 작업에 문제가 되지 않을 정도의 자국이니 걱정하지 말라고 했지만 식은땀이 흘렀던 순간이에요. 연세대학교 정문 앞 양버즘나무를 베었던 일도 생각나네요. 두 사람이 양팔로 마주 안아도 기둥을 다 감쌀 수 없을 정도로 거대한 나무였거든요. 유동인구가 많아 평일에는 작업이 불가능했고 일요일에 베기로 마음먹었죠. 정문 앞 도로 중 세 차선을 막아버리고 크레인을 세우고 나무 기둥을 자르기 시작했어요. 원래 가지부터 시작해 위에서 아래로 차근차근 잘라나가야 하는데 멋모르고 오토바이 엔진이 들어가는 커다란 엔진톱으로 기둥 아래를 겨냥해 자르기 시작했어요. 한참 걸려 기둥을 잘라냈는데 그 거대한 나무가 쓰러지는 모습이 슬로우 모션처럼 보이더라고요. 때마침 계절이 가을이었고 나무기둥이 완전히 넘어가 바닥과 부딪치는 순간 양버즘나무 꽃가루가 확 터져 퍼지는 그 풍경이 지금도 생생합니다. 진짜 무모한 방식으로 벌인 짓이었는데 지금 와서 보니 낭만처럼 느껴지기도 해요. 그 과정이 서툴러도 갖은 방법으로 원하는 결과를 냈을 때 느끼는 도파민이 정말 커요. 한번 맛보면 절대로 이 일을 포기할 수가 없게 돼요. 시공하면 현장에서 몸만 쓰는 사람이라는 편견을 가지기 쉬워요. 체력이 부족하면 할 수 없는 일이라고 겁먹기도 하고, 외향적이지 않으면 일하기 어려울 거라 생각하기도 하고요. 우선 체력적인 부분은 시공이 아닌 일을 하더라도 필요한 부분입니다. 설계하는 사람도 필요한 경우 밤샘 작업을 하니까요. 원하는 일을 하기 위해 타고난 자신의 성향을 완전히 바꿀 수는 없어요. 하지만 자신만의 스타일로 해결해 나갈 수 있는 힘은 길러야 하죠. 시공을 하려면 육체적인 체력도 필요하지만 단단한 정신력이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 그 정신력을 길러주는 건 다양한 상황에 대한 경험입니다. 근육에 과부하를 주어 상처를 내고 다시 회복시키는 과정을 통해 근력을 키우듯 정신력도 그렇게 기를 수 있어요. 시공을 하고 싶은데 ‘체력이 못 따라갈 것 같다’, ‘현장에서 사람들과 부딪치면 잘 대응할 자신이 없다’ 걱정하면서 해보지도 않은 채 지레 겁먹고 도망칠 필요는 없습니다. 공간시공 에이원으로 독립하게 된 계기는 무엇인가요. 두 번째 회사인 태상조경에 다니던 중, 초림조경에서 일할 때 사수였던 선배가 독립을 하면서 일을 도와달라고 요청해왔어요. 1년 반 정도 그곳에서 일하면서 주로 정원 시공을 하게 됐죠. 그때 이대영 소장(조경상회엘), 이상기 소장(조경설계사무소 온), 김지환 소장을 알게 됐고 정원 만드는 일에 재미를 붙여갔어요. 김지환 소장이 최영준 교수(서울대학교, 당시 랩디에이치 소장)를 소개시켜줬는데 이야기도 잘 통하고 뜻이 잘 맞아 자주 만났고, ‘지붕감각’ 프로젝트를 계기로 팀 동산바치를 결성해서 활동하게 됐죠(“팀 동산바치”, 『환경과조경』 2018년 5월호). 서로가 쌓아온 경험과 그로 인해 얻은 노하우가 다른데, 그걸 조합해서 혼자서는 해낼 수 없는 조경 프로젝트를 할 수 있었죠. 너무 재미있어서 이 활동을 조금 더 이어가고 싶다는 욕심이 생겼습니다. 그 열망이 은연중에 드러났는지, 선배가 먼저 “이제 독립해서 네 갈 길을 가는 게 좋겠다”고 말을 꺼내고 제 독립을 응원해주었어요. 그렇게 2016년 11월 에이원을 열었죠. 팀 동산바치는 소장님이 평소와는 다른 작업을 할 수 있는 그룹 같아요. 더 좋은 시공을 위해 설계에 의견을 더할 수 있는 활동이 아닌가 싶어요. 설계 뒤 시공을 논하는 게 아니라 설계와 시공을 함께 이야기하면서 프로젝트를 진행할 수 있어요. 무엇보다 팀 동산바치의 프로젝트에서는 모든 부분을 다 커스터마이징할 수 있다는 점이 매력적이에요. 지붕감각, 원심림(『환경과조경』 2017년 10월호), 설리번학습지원센터 학생점자도서관까지 함께한 뒤로는 각자의 일이 바빠 새로운 일을 벌이지 못하는 상황이라 아쉽습니다. 우선 각자의 위치에서 잘 성장해서 후에 경로당, 어린이 보육원 등 도움이 필요한 곳에 정원을 만드는 일을 하자고 약속한 상태입니다. 대중들은 조경 시공이라 하면, 단순히 조경 시설을 배치하고 식물을 심는 사람이라 생각해요. 하지만 실제로는 터를 다지기 전 필요한 기반 시설을 땅 아래 삽입하는 데부터 시작하는, 체계적인 계획과 전략이 필요한 일이잖아요. 작업 시작 전, 계획을 세우기 위해 가장 먼저 하는 일이 무엇인가요. 가장 먼저 하는 일은 대상지의 현황을 제대로 살피는 겁니다. 땅의 상황을 모른 채 설계한 경우가 있어요. 배수가 잘 안 되는 땅이라 우배수 시설이 필요하진 않은지, 건수가 흐르고 있는 건 아닌지 파악합니다. 필요한 경우, 에이원에서 직접 필요한 빗물받이나 맹암거의 개수와 위치를 설계사에 제안하기도 해요. 현장에서 바로바로 빠르게 대처해 공사 일정과 과정에 차질이 가지 않게 하는 작업인데, 좀 수고롭기는 해도 에이원의 장점으로 뽑히는 부분입니다. 가장 많이 발생하는 문제는 준공 도면에 표시된 땅의 레벨이 실제와 다른 경우입니다. LH 시그니처가든 ‘물의 기억’(『환경과조경』 2022년 7월호) 작업 때도 준공 도면과 현황이 전혀 일치하지 않아서 시공 작업 전 광파 측량을 통해 도면을 새로 만들어 설계사인 HLD에 보냈거든요. 다행히 HLD에서 그 도면을 토대로 다시 도면을 그려 보내줬죠. 물의 기억은 조경이 구조적으로 어떤 장면을 연출할 수 있는지, 대형 콘크리트 구조물을 다루는 동시에 얼마나 섬세하고 예민한 디자인을 구현할 수 있는 보여준 작업이었어요. 콘크리트 구조물에 수경 시설까지 더해야 하는 고난도의 프로젝트였는데, 작업이 쉽지 않았을 것 같아요. 비하인드 스토리가 참 웃겨요. 물의 기억 프로젝트를 시작하기 전까지만 해도 이호영 소장(HLD)과 동갑이라는 건 알고 있었지만 친구처럼 편하게 지내던 사이는 아니었어요. 그런데 어느날 LH 시그니처가든 프로젝트를 같이 하고 싶다는 전화가 왔죠. 설계안을 봤는데 보통 일이 아니더라고요. 예산이 얼마인지 물어봤는데 공사 작업에 비해서는 턱도 없이 작은 금액이더라고요. 그래도 욕심이 났습니다. 내가 아니라도 할 수 있는 프로젝트지만 그래도 내 손으로 완성하고 싶다는 욕심이 컸어요. 그래서 우스갯소리처럼 “이 프로젝트는 너랑 나랑 친구가 되어야지만 할 수 있다”고 답했죠. 그렇게 이호영 소장과 친구가 되어서 함께 물의 기억을 만들기 시작했습니다. HLD가 시공에 필요한 준공 서류와 도면을 정말 꼼꼼하게 만들어줬고, 작업에 필요한 돌, 갱폼 등의 발주에도 큰 도움을 주었어요. 관건은 거대 콘크리트 구조체를 만들 때 필요한 갱폼(gang form)이었어요. HLD가 국내에서 제일 갱폼을 잘 만드는 회사에 발주를 한 상황이었는데, 어째서인지 납품이 계속 연기됐어요. 예정된 납품 일정에 맞춰 콘크리트 타설, 철근 배근 준비를 다 해놓았는데 갱폼이 오지 않는 거죠. 난감했죠. 알아보니 갱폼 제작 난이도가 너무 높아 애를 먹고 있는 상황이었습니다. 건축물이나 교량이 쓰이는 일반적인 갱폼은 일률적인 형태거든요. 그런데 물의 기억의 콘크리트 구조체는 곡률이 계속해서 달라지고, 완만하다가도 갑자기 경사가 치솟기도 하는 복잡한 형태예요. 회사의 사정은 이해하지만, 구조체를 세워야 다음 작업을 할 수 있는데 갱폼 자체가 오지 않으니 속이 타들어갔습니다. LH가든쇼 개막식에 맞춰 완성시켜야 하는 상황이니 더욱 초조했죠. 당시 얼마나 스트레스를 받았는지 허리 통증까지 생기더라고요. 공사 현장에서 살다시피 하고 야간 작업을 밥 먹듯이 하며 무사히 완료는 할 수 있었어요. 마지막에는 관계자 모두 모여 웃고 악수하며 헤어졌죠. 에이원의 대표작 하나를 뽑는다면요. 물의 기억이요(웃음). 2021 서울국제정원박람회 초청정원인 앤드류 그랜트의 ‘덩굴의 그물망’을 인상 깊게 봤어요. 균류 네트워크에서 영감을 받아 만든 유연한 형태의 덩굴 구조물이 독특한 작업이죠. 앤드류 그랜트가 한국에 오지 못하는 상황에서, 코디네이터인 엘피스케이프와 협업하며 작업을 진행해야 하는 상황이라 쉽지 않았을 것 같아요. 재료나 시공 등 여러 여건이 설계자의 나라와는 다를 수 있으니까요. 사실 디자인 계획안을 처음 받았을 때 굉장히 당황스러웠습니다. 라이노 형식의 파일이 전부였거든요. 한국의 경우, 구조물을 만들려면 꼭 캐드 형식의 상세 도면이 필요해요. 다행히 최영준 소장에게 부탁해 캐드 도면을 만들 수 있었습니다. 또 하나의 문제는 구조물을 지지하기 위한 하부 기초 도면이 미비했다는 점이었습니다. 엘피스케이프와 함께 의논하며 구조물의 하중을 받아내고 침하를 방지하기 위한 하부 기초를 설계하고, 구조물을 잘 지지할 수 있는 추가 구조를 만들었어요. 엘피스케이프가 앤드류 그랜트에게 도면을 전달하고 의견 조율까지 해주어 큰 도움이 됐습니다. 덩굴의 그물망을 돋보이게 하는 요소 중 하나가 구조물의 선형을 부드럽게 타고 오르는 조명입니다. 비용 문제로 설치하지 못할 뻔 했는데 와이엠일렉트로닉스의 신병기 대표님이 흔쾌히 후원해 주어서 더 완성도 높은 작품을 만들 수 있었죠. 조경가의 디자인을 그대로 관철하는 시공을 지향한다고 들었습니다. 설계자의 의도를 그대로 구현하는 것이 시공하는 사람의 의무라고 생각합니다. 부족한 결과물이 나왔을 때, 설계자와 시공자가 서로를 탓하는 게 참 소모적인 일이잖아요. 도면대로 시공하기 어려운 상황이라면 그 사실을 공유해 함께 타협점을 찾아나가는 과정이 필요합니다. 더 효율적인 공정이 있다면 설계자에게 알리는 것 또한 시공자의 몫입니다. 물론 쉽지는 않지요. 도면 그대로를 시공하는 작업자를 넘어 시공 전문가가 되기 위해서는 어떤 자질이 필요한가요. 시공가에게 ‘창의력’이란 어떤 지점에서 발휘되는지도 궁금합니다. 공간을 많이 보는 게 제일 중요합니다. 어떤 공간을 가든 인상 깊은 디테일이 있다면 자세히 살피고, 아쉬운 부분이 있다면 나라면 어떻게 풀어나갔을지 자신과 대화하는 시간을 충분히 보내야 합니다. 자신의 작업도 들여다봐야 해요. 시공이 끝났을 때 바로 현장을 떠나지 않고 주변의 피드백을 들어보고 더 개선할 점은 없는지 고민해보는 거죠. 모든 걸 당연하게 받아들이지 말고 의문을 가지고 바라봐야 합니다. 시공자에게는 창의력이라기보다 임기응변 능력이 필요한데, 요행을 바라라는 게 아닙니다. 꾸준히 관찰하며 익힌 것들을 응용하며 대응하는 기술, 그런 능력을 키워야 합니다. 롤 모델이 있나요. 딱히 닮고 싶은 사람이 있지는 않지만 제게 가르침과 도움을 준 사람은 있죠. 서서울호수공원 프로젝트를 하며 만난 최신현 대표님(씨토포스)에게 감동을 받으며 배웠고, 에이원 개소 시절부터 이대영 소장과 다양한 프로젝트를 함께하며 깨달은 바가 많아요. 롤 모델로 삼을 만한 훌륭한 분이 겉으로 드러나지 않은 상태인지도 모르겠습니다. 그래서 걱정이 많아요. 사실 닮고 싶은 사람이 있어야 후학 양성도 활발해 지거든요. 현장에 가보면 시공 작업자의 연령대가 점점 올라가고 있다는 게 느껴져요. 새로운 인력이 유입되는 게 아니라는 증거죠. 그들의 노하우와 기술을 배우고 새로운 시공 스타일을 만들어갈 사람들이 없는 거예요. 소위 말하는 ‘기술’을 배우는 사람들을 무시하는 사회적 분위기도 이런 상황을 만드는 데 한몫하고 있고요. 시공 디테일이 뛰어난 답사 장소를 추천해주세요. 제가 시공했던 현장인 서서울호수공원의 몬드리안 정원을 좋아합니다. ASLA 우수상을 받은 곳인데, 최신현 대표가 “서서울공원은 설계에서 추구했던 부분을 시공 현장에서 디테일하게 표현해 낼 수 있었던 작품이다. 시공 현장에서 디테일을 표현할 수 있었던 건 서울시에서 처음부터 끝까지 감리 역할을 부여했기 때문”이며 “디자인은 도면상에서의 미가 중요한 게 아니라 현장에서 보이는 디테일의 미가 중요하다”고 말한 곳이죠.(각주 1) 실제로 시공 현장에서 최신현 대표와의 작업을 통해 제대로 구현해낸 디테일이 많습니다. 도면을 보고 이해가 안 되는 부분을 물어 보면 최신현 대표님이 그 자리에서 펜과 종이를 꺼내 디테일을 그려 설명해주었습니다. 어떤 구조물을 만들 때 왜 반드시 각파이프를 써야 하는지, 도면 속 형상을 만들기 위해서는 어떤 위치에 파이프가 들어가야 하는지도 제시해주었죠. 그림과 설명만으로 감을 잡을 수 없을 때는 목업(mock-up)을 만들어 디테일에 대한 이해도를 충분히 높인 뒤 시공 작업에 돌입했죠. 몬드리안 정원 위를 가로지르는 다리의 난간을 환봉으로 바꾸면 어떤 분위기가 생길지 의논하며 만들어가기도 했고요. 완성도 높은 공간을 위해 설계자와 어떻게 협의하고 이야기해 나가야 하는지 알게 된 현장이었습니다. 지금껏 접한 시공내역서 중에서 인상 깊었던 도면이 있는지 궁금합니다. 안마당더랩과 HLD의 도면이 너무 상세해서 놀랐어요. 어떤 시설과 시설이 만나는 방식, 시설과 땅이 만나는 접점의 형태 등을 쉽게 이해해 시공할 수 있도록 상세도와 예시 이미지를 제시해주더라고요. 시공이 편할 뿐 아니라 공사비를 계산하기도 수월하죠. 안마당더랩은 기획, 설계, 시공을 따로 분리하지 않고 보는 사무소라서 그 노하우가 더 깊은 것 같았습니다. 그들이 어떻게 디자인을 실재로 구현하는지 보며 배운 점도 많아요. 저는 사실 단면을 일일이 끊어보면서 레벨이 바뀌는 부분, 시설과 시설이 만나는 방식, 높이 차 등을 계산하는 작업 자체를 즐거워해서 불친절한 도면을 받아도 스트레스를 크게 받는 편은 아닙니다. 하지만 좋은 도면을 받는다면 본래 도면 분석에 들이는 시간과 노력을 시공 완성도를 높일 수 있는 다른 방법을 모색하는 데 쓸 수 있을 겁니다. 에이원 같은 그룹을 꿈꾸는 사람들이 있을 것 같아요. 일을 잘 수행할 수 있는 능력을 갖춘 상태라면 창업을 시작할 때 가장 먼저 고려하는 건 클라이언트와 일감일 것 같습니다. 아버지가 제게 매일 같이 했던 말이 “돈 따라가지 말라”였어요. 물론 각자가 처한 상황이 다르니 모두에게 저 문장이 해답이 되진 않을 겁니다. 제가 세운 신념은 신의를 지키는 거였습니다. 창업 초기에는 제가 유일한 직원이자 대표다 보니 동시에 여러 프로젝트를 할 수 없었어요. 일감이 비슷한 시기에 여러 개 들어오면, 나의 흥미나 벌 수 있는 돈의 크기 등을 따지지 않고 가장 먼저 의뢰가 들어온 일을 했습니다. 이런 관계가 쌓이고 쌓이다 보니 에이원을 믿고 맡겨주는 클라이언트가 늘어나게 됐죠. 독립을 꿈꾸고 있지만 일이 없을 것 같아 고민하는 사람들이 있다면 일어나지 않은 일을 미리 걱정할 필요는 없다고 말해주고 싶어요. 어떤 관점에서 보면 조경 시공 분야의 진입 장벽이 낮은 편이에요. 만약 자신이 충분한 경험을 통해 시공 노하우와 한 회사를 이끌어 나갈 정도의 정신력, 어떤 상황에 맞닥뜨렸을 때 상처받기보다 해결해 나갈 수 있는 대응력을 갖춘 상태라면 겁내지 않고 출발해보기를 권합니다. 서두를 필요도 없고, 누군가가 자신을 알아봐줄 때까지 기다릴 필요도 없습니다. 사실 자신의 위치에서 열심히 일하다보면 자연히 독립해야 할 시점을 알게 돼요. 남과 자신을 비교할 필요도 없고, 가능하다면 우선 지금 일하는 곳에서 자신이 재미를 느끼는 일, 어렵더라도 도전해 보고 싶은 일을 충분히 해보기를 바랍니다. **각주 정리 1. 배석희, “서서울호수공원, ASLA 우수상 쾌거”, 「Landscape Times」 2011년 10월 5일. 안기수는 공간시공 에이원(A1)의 대표다. 상지영서대학교 조경학과를 졸업한 뒤, 초림조경과 태상조경(현 희담)에서 일하며 다양한 조경 공간을 만들었다. 그 경험을 바탕으로 2016년 공간시공 에이원을 열었다. 서서울호수공원, 남해 끽다원, KT 디지코가든, LH가든쇼 시그니처가든 ‘물의 기억’ 등을 시공했다.

- [모두의 퍼니처] 아름다운길

- 신뢰를 만드는 완성도 높은 시공 지난 세월 우리가 걸어온 길의 바탕에는 우리를 신뢰한 클라이언트가 있었다. 이러한 신뢰 관계는 직영 시공팀과 연구소, 현장 관리자가 하나의 팀처럼 한 호흡으로 움직이며 오롯이 완성도 높은 시공을 하기 위해 노력했기 때문에 가능했다. 덕분에 광화문을 포함한 국내 주요 랜드마크의 길을 맡아서 시공할 수 있었다. 시간이 지나도 언제나 아름다운 길을 만들기 위해 노력하며, 이를 위해 프로젝트 시작부터 세심하게 시공한다. 추후 손상 가능성을 예상해 재료 배합비부터 마감 코팅까지 현장 상황에 맞춰 시공하며 하자를 최대한 줄이려고 노력하고 있다. 이는 기술적 완성도를 위한 것이기도 하지만, 결국 시민들이 공간을 건강하고 아름답게 이용할 수 있기를 바라는 진심에서 비롯된 것이다. 설계자의 비전을 실현하는 맞춤 시공 길은 단순한 이동 경로가 아닌 공간의 정체성을 완성하는 요소다. 설계자와 여러 차례 협의하며 디자인 의도를 공간에 온전히 구현하기 위해 노력하고 기존 방식에 안주하지 않고 새로운 방식을 시도하려 한다. 또한 소재와 디자인을 고민하는 설계자가 더 나은 의사 결정을 할 수 있도록 디자인에 따른 다양한 샘플을 제공한다. 대안으로 제시했던 소재를 실제 현장에 구현하는 과정을 소중하게 생각한다. 공간과 조화를 이루는 자연스러운 표현 주변 환경과 자연스럽게 어우러지는 조화로운 길을 만들고자 한다. 인위적인 느낌보다는 재료 본연의 질감과 색감을 살리는 표면 처리 기술에 집중한다. 또한 공간의 특성에 따라 적절한 변주를 시도한다. 길이 공간의 주인공이 되어야 할 때와 조용히 배경이 되어야 할 때를 구분하고, 각 공간의 특성에 맞는 포장 해법을 제안한다. 현재의 성과에 안주하지 않고, 끊임없이 시장의 흐름을 주도할 수 있는 포장 제품을 개발하는 데 주력하고 있다. 광화문 월대, 역사와 현대를 잇는 땅 광화문 월대는 우리의 정체성을 담은 프로젝트다. 15년 전 경화토 건식 포장 브랜드로 나아가던 시기에 광화문 앞길을 시공하며 더욱 성장할 수 있었다. 그래서 2023년 월대 복원 작업에 다시 참여하게 된 게 더욱 특별한 의미로 다가왔다. 특히 광화문은 한국의 대표적 랜드마크이자 문화유산이라 뜻깊은 프로젝트였다. 사실 유입되는 관광객과 차량 통행이 많아서 공기 내 완성도 높은 길을 구현하는 것이 쉽지 않은 도전이었다. 때론 야간 작업을 불사하며, 역사적 가치를 존중하는 동시에 현대적 내구성을 갖춘 포장을 완성하기 위해 노력했다. 광화문 앞길 시공 이후 시간이 흘러, 광화문 월대 복원을 하며 같은 공간에 우리의 기술을 적용할 수 있어 상당히 큰 보람과 의미를 느꼈던 감격스러운 프로젝트 중 하나다. 대전 신세계백화점 옥상정원, 혁신적 패턴의 공중 정원 SF(Smart Finish) 기술을 적용한 SF 콘크리트 포장이라는 새로운 공법의 기술력을 한 단계 발전시킨 프로젝트다. SF 콘크리트는 자연스러운 선형과 미려한 곡선 마감 후 표면 마감 처리를 통해 고급화하는 제품으로, 일반 콘크리트 포장과 다르게 세련된 표면 질감을 선사한다. 대전 신세계백화점 8층 옥상정원에 시각적 편안함을 제공하는 거친솔 마감과 골재 종류에 따라 다양한 연출이 가능한 워싱 마감을 조합해 국내 최초의 교차 패턴을 포장에 구현했다. 이 프로젝트의 핵심은 설계자의 독창적인 곡선 교차 디자인을 현실로 만드는 것이었고, 시공 중 여러 시행착오가 있었지만 극복해 나가며 성장할 수 있었다. 이 프로젝트는 SF 콘크리트라는 포장 기술을 업계에 알리는 계기가 됐고, 공간적 제약이나 디자인적 도전도 기술과 열정으로 극복할 수 있다는 확신을 얻게 됐다. 서울공예박물관, 지형의 미학을 담은 지형틀 서울공예박물관은 길 시공 외에 새로운 과제가 주어진 현장이었다. 외부에서 박물관으로 이어지는 진입로의 왕마사 포장과 측면 진입로 콘크리트 포장뿐만 아니라, 건물 양 옆에 배치된 지형틀 시공이 가장 큰 도전이었다. 지형틀은 높이와 경관의 변화를 통해 지형의 미세한 차이를 표현하는 요소로, 자연스러운 선형 표현이 중요하다. 투수 콘크리트에 별도의 표면 처리를 통해 골재를 노출시키는 마감을 적용했다. 선형 표현을 위한 거푸집 설치부터 재료 선정과 설치 방법까지 여러 시행착오를 겪었다. 곡선과 높낮이를 표현하기 위해 다양한 두께의 합판과 함석을 활용하고, 일정한 폭을 유지하기 위한 고정 작업이 필요하기도 했다. 낯선 작업이라 쉽지 않았지만 완성된 결과 물과 함께 거푸집 제작에 관한 노하우를 얻게 된 소중한 프로젝트였다. 아름다운길은 앞으로도 ‘공간의 미를 완성하는 길’이라는 비전을 지향하며 더 나은 공간을 만들기 위해 나가고자 한다. 건축과 조경으로 구성된 공간 환경에서 시민들이 직접 만지고 걸으며 경험하는 길은 공간의 시작이자 끝이다. 길을 통해 공간 전체의 가치를 높이고, 나아가 공간의 정체성을 완성할 수 있는 특별한 요소가 될 수 있게 노력하고자 한다. 지속가능한 미래 도시를 위한 투수성 포장 기술 연구 등 끊임없는 기술 혁신으로 지금보다 더 아름다운 길을 만들고 싶다. 누구나 신뢰할 수 있는, 아름다운 길을 오랫동안 만들며 어제보다 더 나은 길을 만들기 위해 오늘도 노력 중이다. 2005년 설립된 아름다운길은 그 이름처럼 아름다운 길을 만든다. 단순한 사명이 아닌 우리가 품고 있는 철학과 지향하는 비전을 함축하는 단어이기도 하다. 클라이언트가 언제나 믿고 맡길 수 있는 완성도 높은 시공을 지향하며, 클라이언트를 포함한 시민들의 다양한 요구에 맞춘 포장 해법을 제공하고자 노력한다.

- 어린이대공원의 중심이 되는 플랫폼

- 서울어린이대공원 식물원은 1972년 11월 준공됐다. 50여 년이 흐르며 식물원의 시설은 낡아갔고, 시민들의 발길이 뜸해지며 활용도도 낮아진 상황이다. 서울시는 식물원 전면 리모델링을 통해 서울어린이대공원의 새로운 집객 요소로 탈바꿈시키고자 ‘서울어린이대공원 식물원 리모델링 조경 설계공모’를 개최했다. 낙후되고 시대의 흐름에 맞지 않는 식물원을 새로운 식물 전시 등을 통해 어린이와 시민의 기호와 수준에 걸 맞도록 바꾸고 안전성을 확보해 시민들의 접근성을 높이는 것이 공모의 목표다. 1차 제안서 심사와 2차 PT 발표를 통해 씨토포스의 ‘어린이대공원의 중심이 되는 플랫폼’을 당선작으로 선정했다. 2등작은 그람디자인이, 3등작은 조경설계호원이 차지했다. 심사위원은 당선작이 서울어린이대공원 식물원 건축설계안(일구구공도시건축의 ‘식물도감’, 2024년 11월 22일 선정)의 내·외부를 유기적으로 연결했으며, 특히 어린이를 위한 사바나월드, 다양한 깊이의 식물을 관람하는 트로피컬월드, 중앙의 그리너리월드 등 다양한 기능과 연출로 공원의 중심성을 확보하고 확장성이 높은 계획을 제시했다고 평했다. 식물원 리모델링 사업은 8월까지 설계를 마치고 2026년 6월까지 공사를 완료해 같은 해 8월 재개원할 예정이다. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부

- 형태는 무엇을 따르는가

- 한국조경학회는 매달 ‘KILA 포럼’을 열어 조경학의 지식과 이론을 나누고 시의성 있는 의제를 토론하는 자리를 마련하고 있다. 지난 14일, 2025 대한민국 환경조경대전과 연계한 ‘형태는 무엇을 따르는가(Form follows what)’를 주제로 포럼이 개최됐다. 포럼에 참석한 전문가들은 조경 디자인의 본질을 드러내는 중요한 요소인 형태 생성의 접근법과 담아야 할 가치가 무엇인지 깊이 있는 대화를 나누었다. 포럼은 줌을 통해 발표와 질의응답 순으로 진행됐다. 포럼에 350여 명의 조경학과 학생들이 참여해 환경조경대전 주제에 대한 높은 관심을 드러냈다. 포럼은 박희성 연구교수(서울시립대학교, 한국조경학회 학술부회장)의 사회로 진행됐고, 김무한 교수(공주대학교, 한국조경학회 기획 이사), 이명준 교수(한경국립대학교, 한국조경학회 기획 이사), 민병욱 교수(경희대학교, 한국조경학회 기획 부회장)가 발표를 담당했다. 김무한 교수는 ‘형(形)-행(行)-태(態)’를 주제로 조경 설계에서 형태 생성의 중요성과 그 과정에 관한 탐구에 대해 강연했다. 직선, 정사각형, 직사각형과 패턴 등 기본 선과 도형을 활용해 공간의 형태를 발전시키는 방법과 자연에서 나타나는 선을 디자인에 반영하는 폼 제너레이션(form generation)을 설명했다. 1960~1970년대 프로세스 아트가 조경 설계에 미친 영향을 고려하면 창의적인 행위를 할 수 있다는 점을 강조했다. 그는 “프로세스 아트적인 조경 설계를 통해 기존의 틀에서 벗어난 과감한 형태 변화와 창의적인 방향이 나왔으면 좋겠다. 시간 요소가 디자인 관점에서 폼 제너레이션을 발전시키는 점에 주목하면 보다 재미있는 폼을 만들 수 있다”고 설명했다. *환경과조경444호(2025년 4월호)수록본 일부

- [기웃거리는 편집자] 1승을 향해

- 고등학교에서 지하철 타고 한 정거장만 가면 영화관이 있었다. 영화관 근처에 맛집과 놀거리가 많아 시험 끝난 날에는 이곳에 가 맛있는 밥도 먹고, 영화도 보며 스트레스를 풀기도 했다. 통신사에서 선착순으로 천원에 영화 티켓을 선물로 주기도 해 방과 후에 친구랑 종종 영화를 보러 갔다. 그때는 OTT가 없었을 때라 영화관이 아니면 영화를 보기 힘들었다. 티켓이 생기면 한 번은 친구 취향, 한 번은 내 취향의 영화를 번갈아 봤다. 취향과 상관없이 친구들 사이에서 재미있다고 소문 난 영화도 보며 다양한 영화를 접했다. 이때 어떤 영화를 좋아하고 싫어하는지 알게 되면서 나만의 영화 선택 기준이 생겼다. 이제는 OTT가 발달해 많은 영화를 손쉽게 접할 수 있지만, 그때 생긴 나만의 기준은 지금의 영화와 드라마 선택에도 영향을 미친다. 나만의 기준은 네 가지다. 1) 로맨틱 코미디, 스포츠, 타임슬립, 추리물 등 선호하는 장르 2) 좋아하는 배우가 출연하는 영화나 드라마 3) 흥미로운 제목과 예고편 4) 입소문 타고 있는 영화나 드라마. 네 가지 기준의 교집합에 속하는 영화나 드라마를 발견하면 챙겨 보곤 한다. 스포츠 영화인 데다가 주인공인 박정민의 연기를 좋아해서 보고 싶었던 영화가 있었는데, 예고편을 보고 스포츠 영화 특유의 클리셰 범벅일 것 같아 망설이고 있었다. 우연히 유튜브 쇼츠로 본 영화 속 한 장면이 보고 싶다는 마음을 일깨웠다. 마침 구독 중인 OTT 영화 리스트에서 이 영화를 발견해 바로 재생 버튼을 눌렀다. 그렇게 본 영화가 ‘1승’(2024)이다. 1승은 배구를 소재로 한 영화로, 김우진(송강호) 감독이 만년 꼴찌 후보인 프로 여자 배구단 ‘핑크스톰’의 감독을 맡아 1승을 향해 가는 이야기를 담았다. 영화는 처음부터 예상을 뒤엎는다. 강정원(박정민)은 해체 직전인 핑크스톰을 일으키기 위해 구단주가 된 게 아니라 다시 잘 팔기 위해 프로 배구단을 산다. 지도자 승률이 10%인 점과 파직, 파면, 파산, 퇴출, 이혼 경력이 마음에 들어 김우진을 감독으로 선임한다. 구단주의 파격적인 행보는 여기서 끝나지 않는다. 핑크스톰이 1승만 하면 시즌권 구매자 중 추첨을 통해 20억을 준다는 것이다. 구단주는 돈이 없는 구단을 위해 그나마 잘하는 선수 두 명을 다른 구단으로 보내 5억을 받아내는 트레이드를 진행시키고, 통역자를 구할 돈이 없어 재일교포를 용병으로 기용하고, 훌륭한 실력에 그렇지 못한 인성을 가져 출전 정지 명령을 받은 선수를 다시 부른다. 이렇게 구성된 핑크스톰은 1승은커녕 1세트도 따내기도 힘들어진다. 영화는 1승만 바라보며 달려간다. 스포츠 영화에서 종종 선수의 가슴 아픈 사연이 나오곤 하는데, 이 영화는 선수 사연보다 선수가 가진 특징에 집중한다. 특히 감독은 선수에게 끊임없이 묻는다. “너의 장점이 뭐라고 생각하니.” 프로 생활 6년 내내 벤치를 지키던 선수는 대답하지 못하고, 반대로 단점을 물으니 소심하고 눈치 보는 것이라 답한다. 이를 들은 감독은 눈치를 보니 다른 선수의 행동을 예측할 수 있다며 세터 포지션에 서게 한다. 여기에 유연한 허리를 이용한 기술을 연마하게 했고 이는 팀의 무기가 됐다. 다른 선수에게도 똑같이 질문하며 선수가 가진 장점을 극대화할 수 있게 포지션을 변동하고 경기를 뒤집는 한 방으로 활용한다. 상대 팀이 예상하지 못하는 공격과 수비로 이어지고 점수로 연결되었다. 점차 프로다운 면모를 갖추게 되고 1세트도 못 따던 핑크스톰은 1세트를 넘어 1승을 바라보게 된다. 스포츠 영화에서 볼 법한 클리셰가 없었던 건 아니지만 예상을 빗나간 장면과 대사, 몰입도를 높인 시합 연출은 영화를 끝까지 보게 했다. 특히 현실에선 보기 힘든 구단주의 공약들은 나의 웃음요소였다. 그리고 영화는 뜻밖의 질문을 내게 남겼다. “너의 장점은 무엇인가.” 이 질문의 답이 나만의 1승을 향해 나아가는 첫 걸음이 될 것 같았다. 내 장점은 뭘까, 갑자기 궁금해져 AI에게 질문을 던져보았다. “장점을 찾는 방법은 무엇일까요?” “장점은 누구나 가지고 있지만, 의식적으로 찾아보지 않으면 잘 보이지 않을 수도 있어요. 과거 경험 돌아보기, 주변 사람에게 물어보기, 다양한 관점으로 살펴보는 등의 방법을 활용하면 나 자신뿐 아니라 주변 사람들의 장점도 더 잘 보일 거예요.”

- [편집자가 만난 문장들] 죽는 건 어떤 기분이야?

- 먼 우주에서 본 나의 모습을 상상한다. 너무 작아 보이지도 않을 테다. 시점의 높이를 점점 낮춘다. 대기권에 진입해 구름을 통과하고, 고층 빌딩의 옥상 높이까지 내려오면 종이에 쿡 찍은 작은 점처럼 보일 거다. 생명 활동을 하니 ‘지구 생명체’로 분류된다. 자세히 관찰할수록 나는 여러 이름을 얻는다. 포유류, 인간, 아시아인, 한국인, 선거권자, 여성, 장녀, 노동자. 수없이 많은 단어의 나열 끝에야 내 이름 세 글자가 놓인다. 요즘에는 나를 이르는 또 다른 이름들을 생각하는 일이 잦다. 내가 개인이 아닌 어떤 집단의 일부라 느껴질 때가 많기 때문일 것이다. 아시아인이 죽으면, 노동자가 죽으면, 여성이 죽으면, 내 일부가 사라진 듯한 기분이 든다. 살점이 떨어져 나가거나 피 한 방울도 사라지지 않았는데 말이다. 그만큼씩 헛헛하고 공허해진다. 이 공허함은 무력감과도 연결되어 있을 것이다. 영화 ‘미키 17’의 주인공에게도 미키 반스라는 이름이 있다. 하지만 아무도 이름을 제대로 부르지않는다. 미키 뒤에 넘버링을 붙이거나 익스펜더블이라 부른다. 익스펜더블(expendable)의 의미는 ‘소모용’. 이토록 무례한 형용사를 붙인 이유는 미키가 죽어도 다시 살아날 수 있기 때문이다. 미키가 죽으면 유기체 프린터가 미리 스캔해둔 신체 정보를 활용해 새 몸을 프린트하고 저장해둔 그의 기억을 뇌에 삽입해 미키를 부활시킨다. 불로불사를 이룬 권력자처럼 느껴지지만, 실상은 전혀 다르다. 익스펜더블은 ‘케네스 마샬’이라는 막대한 부를 지닌 정치인―선거에서 두 번이나 낙선했다―이 인류가 새롭게 머물 니플헤임이라는 행성을 개척하기 위해 모집한 직업군 중 하나다. 익스펜더블은 온갖 위험한 일을 도맡는다. 방사능에 노출되면 몸은 어떻게 반응하는지, 행성에 인체에 해로운 바이러스가 있지는 않은지, 새로 개발한 백신의 부작용은 없는지 확인하는 온갖 실험의 피험자가 된다. 익스펜더블이 어떤 일을 하는지 모른 채 계약한 미키는 고통스럽기 짝이 없는 이 일을 계속한다. 잡히면 제 신체를 가지고 즐거운 살인 쇼를 벌일 사채업자를 피해 지구를 떠나야만 했고, 미키는 익스펜더블이 아니면 개척단에 들어갈 수 있는 특별한 기술이나 재능이 없기 때문이다. 사람들은 미키의 고통을 당연하게 여기고, 그가 살아나면 대수롭지 않게 새로운 숫자를 미키 뒤에 붙여 부른다. 노동자가 죽어도 시스템을 그대로 둔 채 또 다른 노동자를 들이는 것처럼, 미키는 끊임없이 죽고 살아나 익스펜더블의 자리를 채운다. 사실 예고편을 봤을 때는 노동자의 인권과 파시즘의 문제를 지적할 뿐 아니라 복제인간에 대한 논의를 펼칠 거라 예상했다. 신체와 기억을 복사한 것만으로 같은 사람을 탄생시켰다고 할 수 있는지에 대해서 말이다. 실제로 여러 미키는 특징이 조금씩 다르고, 특히 미키 17과 미키 18은 완전히 다른 인물처럼 보일 정도로 성향 차이가 분명하다. 하지만 영화는 끝끝내 이 문제에 대한 답을 던지지 않는다. 의아해하는 내게 실마리를 준 건 친구 L이었다. “이 사회가 양산형 제품처럼 다루는 노동자들이 결국 퍼스널리티가 다른 개개인이라고 말하고 싶은 것 같았어. 복제인간 이슈가 중점이 아니라 국가가 생산하고 버리는 노동자 1, 노동자 2가결국 하나의 개개인이라는 걸 외치는 느낌. 크리퍼도 모두 똑같이 생긴 것처럼 보이지만 각자 이름이 있었잖아.” 감독이 의도한 답이 아니더라도 내게는 충분했다. 미키는 다시 살아나지 못하게 되고서야 미키 반스라는 이름과 존중받을 권리를 되찾는다. “불멸의 존재로 거듭났으나 필멸의 존재가 되어서야 존엄성이 생기는 아이러니다.”(각주 1) 본래 익스펜더블, 노동자, 채무자, 하층민과 같은 단어들은 죽을 수 없다. 개개인이 각기 다른 인격으로 다뤄질 때, 사람들은 자신의 이름으로 죽을 수 있게 된다. 이번호 ‘다시, 정원을 읽다’를 편집하며 곳곳에서 만들어지고 있는 정원들을 생각했다. 정원의 정체성에 대한 제대로 된 논의 없이 무분별하게, 전시적인 정치적 산물과 브랜딩 전략으로서 만들어지고 있는 정원은 개개의 이름을 가진 가치 있는 공간으로 여겨지고 있을까. “모든 게 정원이어서 정원이 아무것도 아닌, 정원의 시대”(12쪽)를 맞이하고 있는 건 아닐까. 이번 특집이 ‘미키 17’를 보는 내내 날 불편하게 하고, 끊임없이 생각하게 만들었던 질문처럼 가닿기를 바란다. “죽는 건 어떤 기분이야?” **각주 정리 1. 장혜령, “봉준호 감독의 첫 번째 ‘사랑 이야기’가 담아낸 것”, 『오마이뉴스』 2025년 3월 4일.

- [PRODUCT] 쾌적한 도시 환경을 만드는 포그메이커

- 미스트는 야외 공간에서 이용자들의 흥미를 유발하는 시각적 연출 요소로 활용될 뿐 아니라 주변 온도를 낮추거나 공기를 정화해 쾌적한 환경을 조성하는 데 큰 역할을 한다. 에버디포(Everdepot)는 고압 안개 분무 시스템 전문 브랜드 ‘위드미스트(Withmist)’를 통해 인간의 삶과 좋은 도시 환경을 위한 친환경적 해결법을 제공한다. 스마트 ICT 기반 고압 안개 분무 시스템을 활용해 쾌적한 정원과 조경 공간을 만들고 있다. 이 시스템은 초미세 미스트를 균일하게 분사해 식물 생육 환경을 개선하고, 미세먼지 저감과 온도 조절 기능을 통해 지속가능한 조경 유지·관리를 지원한다. 특히 포그메이커(Fog Maker)는 고압 안개 분무 시스템을 적용한 에버디포의 대표 제품으로 대기 오염에 효과적으로 대응한다. 특수 공법으로 제작된 미스트 노즐과 고압 펌프는 물을 빗방울의 약 1,000만 분의 1 크기의 입자로 분사한다. 고압 분사 시 시간당 물의 이용량이 적어 저압 시스템 대비 경제적이다. 단위 면적당 물 입자의 수가 많고 밀도가 높아 분진 입자가 비산하는 것을 효과적으로 차단한다. 부유 먼지, 미세먼지, 황사, 매연 등을 포집해 대기 중 유해 물질을 50% 이상 감소시키며 깨끗하고 쾌적한 환경을 제공한다. 다양한 야외 공간에서 활용 가능하며, 고압으로 분사되는 미스트의 도달 범위가 10~90m에 달해 규모가 큰 공간에 사용하면 효과적이다. 도심 속 정원, 식물원, 수직 정원 및 스마트팜 등 다양한 환경에 적용 가능하며 미세 안개 미립자가 눈에 잘 보이지 않는 사각지대까지 도달해 넓은 구역의 온습도 조절에 유리하다. 자동 제어반 시스템을 이용하면 분사량과 분사 시간 등을 설정할 수 있어 더욱 편리하다. TEL. 070-4231-8971 WEB. www.withmist.com