-

조경 점적관수

조경 점적관수

서 언

국내에 점적관수(네타핌 제품)가 과수원으로 1987년 처음 도입된 이래, 원예작물 재배에서는 보편적인 관수방법으로 정착되어 가고 있으나 조경분야에서는 스프링클러(살수관수)가 먼저 도입되어 사용되어 오고 있다. 그러나 살수관수는 관수량, 설치조건의 제약, 관수의 균일도, 수압 문제 등으로 인하여 골프장 및 운동장에서만 주로 이용되었으며 그 외 조경분야에서는 이용이 미비한 실정이다.

조경분야에서, 점적관수는 점적호스를 이용한 지표 점적관수만 알려져 있고 지중 점적관수는 알려져 있지 않아, 스프링클러(살수관수)보다 여러 가지 장점이 많음에도 불구하고 외견상의 문제로 인해 일부 묘목 재배업자만 사용하고 있는 실정이다. 압력보상형 점적호스를 이용한 지중 점적관수와 압력보상 버튼을 이용한 점적관수 방법을 소개하여 조경수목에 적절한 관수를 함으로써 정상적인 생육을 유지시켜 주거 및 휴식공간에 푸르름을 제공하고자한다.

점적관수(Drip irrigation)란?

식물이 필요한 수분을 한 방울씩 적절하게 공급하므로써 식물생육이 가장 잘 이루어질 수 있는 토양조건을 만들어 주는 가장 이상적인 관수 방법이다.

토양에 관수가 과다하면 토양 내 모세공극이 물로 채워져 뿌리의 호흡장해를 일으키고 남는 물은 유거수로 빠져 나가게 되므로 수자원의 낭비가 된다. 점적관수를 하여 뿌리군에 소량의 물을 공급하면 토양 내 공간을 공기와 수분으로 적당히 조화시켜 토양의 공기유통에 지장을 주지 않을 뿐만 아니라뿌리 호흡을 촉진시키고 세근이 물을 흡수할 수 있는 가장 이상적인 관수 방법이다.

▲ 지중점적 설치후(한국체대)

점적관수의 장점

첫째 토양 내 수분과 공기가 적절히 조화되어 식물생육이 매우 좋아진다.

점적관수를 하여 야외조건에서 사과나무에 점적관수 시험을 한 결과, 표1과 같이 나타난다. 토양 내 수분과 공기에 비율이 적절히 유지되어 엽의 크기 및 중량이 증가 하였고 또한 신초와 간주(줄기 지름)의 크기가 증가 하였으며 수량도 증수하였다. 또한, 점적관수를 하면 이식 후 조경수목이 죽지 않아 시공비가 절약된다.

둘째 많은 현장시험 결과 살수관수에 비해 30∼50%의 물을 절약할 수 있다. 살수관수를 하면 중첩되게 관수하여야 하므로 관수물량이 많이 소요되며 토양이 부분적으로 과습하여 수목에 피해를 주게된다.

셋째 관수시설시 점적관수는 낮은 수압(1.0-2.0kg/cm2)에서 작동되므로 주배관의 시설비, 펌프의 시설 및 유지비가 적게든다.

넷째 관수시 바람의 영향이 없어 보행자에 피해를 주지 않아 좋고 대기중으로 증발산량이 적어 관수량을 절약할 수 있다.

다섯째 비정형적인 대지나 좁은 면적, 옥상조경, 경사지, 경사지 절개면, 옹벽, 꽃탑, 실내 화단, 창문가 플라워 박스, 아스팔트 위 초화류 화단, 다리 난간, 도로변 가로수 등에도 점적관수를 할 수 있다.

여섯째 관수시 물이 고르게 공급되어 생육이 일정하게 유지된다. 특히 잔디밭이나, 동일한 종류를 재식시 생육이 고르게 된다.

일곱째 관수시 물이 잎에 묻지 않아서 병 발생이 감소되고 농약이나 영양제를 살포한 후 씻겨나가지 않아 효과가 증가된다.

여덟째 비료나 농약을 신속하고 간편하게 공급할 수 있어 관리비가 절약되며 조경수목의 생육이 매우 양호하여 진다.

아홉째 토양수분센서 및 시간에 의한 자동화가 손쉬우며 관수 물량이 부족할 경우 시간적 프로그램에 의해서 자동화하면 시설비를 절약할 수 있다.

조경사업부: 팀장 김희현

(본 원고는 요약문입니다.)

-

고유한 학문으로 발전하고 있는 경관생태학(2)

고유한 학문으로 발전하고 있는 경관생태학(2)

Landscape Ecology toward an unified scientific Discipline(2)

경관평가의 요점

⊙ 경관의 진단

이론적이고 방법론적인 기초에 마련하는 것은 경관생태학에서 도달해야할 목표로 보인다. 무엇보다도 생명을 포함하는 전체적인 내용을 채우는 것이 필요하다. 전체적인 내용에서 전문가의 지식이 어떻게 포함되어야 하는가? 그리고 실질적인 경관계획 및 경관관리에 어떻게 도입될 수 있는가? 지금까지 경관생태학자들은 개별학문분야의 연구자와 마찬가지로 선택적으로 그리고 분석적으로 연구를 하고 있으며, 우리가 전체주의를 언급할 때도 분석적인 환원주의를 구체화하고 있다. 학문으로서의 경관생태학이 응용을 위해 신뢰할만한 기초를 갖추고 있을 때, 예를 들면 모든 공간에서 각 생물에 대한 분절화의 영향과 같은 서로 다른 상황 설명 이상의 것이 필요하다. 일반적인 것에서 특수함을 분리해내는 이론과 마찬가지로 개념, 원리, 방법에서 중심이 되는 어떤 것이 필요하며, 경관생태학이 인간이 절대적으로 가치를 두는 이론적 기초를 가지는 것은 아니다. 그러므로 그사이 중부유럽 특히 독일에서의 경관생태학 연구는 경관진단을 위해 필요하고 효과적인 개념이었으며 이것을 토대로 한 경관관리가 발달하였다. 그러나 폴란드와 일부 다른 나라에서 경관생태학은 연구대상을 위한 통합적인 출발을 구체화한다. 즉 경관은 인간과 구조적, 기능적, 시각적 측면으로 나타나는 인간행위로 인한 영향을 함께 본다.

물론 경관생태학에서 주관적 평가와 주관적인 계획을 하는 것은 아니다. 그러나 이것 역시 사회적인 중요성을 달성하고자 하는 경관현황의 전체적인 설명을 할 수 있는 것은 아니기 때문에 논쟁의 여지가 있다. 목적에 따라 분석된 데이터에 대한 작업이 필요하다. 즉 기술적인 그리고 경제적인 변수로 학문적인 연구와 관찰결과를 조합하여 궁극적으로 경제적 사회적인 범위에서 지리적 생태적 변수로 전환하는 것(자연과학의 범주를 사회과학으로 전환)이 경관진단의 결정적인 단계 또는 경관생태학 적용의 중심이며, 전환의 문제는 사회적 요구와 기능의 관점에서 경관특성에 대한 평가를 포함한다. 그러므로 이를 통해 자연과학적 사실(구조, 과정, 분석적 특성들, 예를 들면 서식지 연결, 기본 배치, 이질성)과 사회-경제적 측면사이의 가교가 다루어질 수 있다. 그러나 심미적 문화적 정신적 요소와 같이 인간이 포함되는 방법론적인 부분은 여전히 상당히 보충될 필요가 있다.

⊙ 경관의 기능/자연공간의 잠재성

자연과 사회사이의 전이문제해결을 위한 기본적인 요소는 경관의 기능 또는 자연공간의 잠재성에 대한 규정이다. 여기에서 경관의 기능은 경관요소들 사이의 또는 패취-바탕-상호연결 사이의 에너지 흐름, 물질순환을 의미하는 것이 아니라(Forman 1981), 경관을 통해 실체화된 인간사회에 의해 직간접적으로 이용될 수 있는 작업을 다루는 것이다.

⊙ 경관개발의 본보기

우리가 자연과 환경의 보호와 이용이라는 다양한 양자택일적인 문제에 직면할 때 본보기는 문제해결의 가능성을 보여준다. 이때에는 학문적인 관점뿐만이 아니라 사회적 관점도 주요한 역할을 한다. 무엇보다도 개념적인 본보기방법과 분리되어져 있는 내용들에서 밀접한 연계는 경관계획에서 표현된다. 학문에 기초하여 사회에 의해 인정되는 생태적 목표나 본보기가 될만한 작업을 촉진하는 것은 전이학문적인 경관생태학을 위한 실질적인 자극이 된다.

▲ 유럽의 알프스는 자연경관이 아름다운 고으로 대단히 유명한 관광지이다. 그러나 이 곳의 경관은 역사적으로 인간의 과다한 숲 이용과 방목의 결과로 생겨난 것이다. 때때로 관광객들은 남겨진 숲 덩어리(혹은 조림지)와 초지의 경계를 보고 아름답다고 감탄한다(1994년 7월, 스위스)

전망

경관생태학이 고유한 학문영역으로 되어가고 있는지 또는 경관생태학에 대하여 이러한 요구가 있는 것인지에 대한 물음은 더 이상 "예" 또는 "아니오"로 대답될 수가 없다. 우리는 지리학, 토양학, 수문학, 식물지리학, 인문과학 등과 같은 많은 학문분야 또는 경관생태학이라는 문제영역에 기여하는 보충적인 견해를 받아들여야 한다. 총체적인 내용(무생물적, 생물적, 사회적 요소의 복잡성과 상호연결에 대한 고려), 공간과 시간관련성, 축척과 차원의존성과 같은 다양한 기본원리는 경관생태학의 특징이다

우리가 총체적 개념을 선호할 때, 개별적 관점을 소홀히 해서는 안된다. 과거의 경관생태학에 대한 이론은 실질적으로 경관생태학의 위치를 확고히 하고 학문적 기초를 다지는 것에 기여했다. 그러나 이것은 항상 다시 연속적이며 시스템이 복잡할수록 이것에 대한 고려는 더욱 복잡해진다. 무생물적 생물적 측면의 조합에서 이미 충분히 어려움이 내재되어있으며 사회적 관점에 대한 연결을 다룰 때 이것은 더욱 복잡해진다. 모든 이론적인 문제와 다양한 고려에도 불구하고 자연 및 경관과 인간과의 관계에서 실질적인 문제를 해결함에 있어 경관생태학은 큰 역할을 하고 있다. 경관생태학적 지식과 연구방법은 경제, 계획, 자연보호분야에서 국제적으로 그 의미가 증가하고 있다. 또한 토지이용과 자연보호가 경관과 관련하여 의미를 가질 수 있고 다루어질 수 있다는 인식이 증가하고 있다.

그럼에도 지금까지 실질적인 관리에서 학문적 지식의 실증은 결여되어있다. Ahern(1999)은 생태학과 상(모습)사이의 교류부족을 아쉬워한다. 실질적인 계획가는 무엇보다도 예술적이고 사회적인 견해를 도출해 내었으나 종종 경관계획가와 토지이용가(예를 들면 농부)는 서로 다른 주장을 펴기도 한다. 제안된 사업은 때로는 자연보호분야에 근거하여 토지소유주나 경작자의 이익이나 경제적 가능성을 전혀 고려하지 않는 경우도 있다. 또한 생태학과 경제학의 연결에는 비교적 관심이 적으며 이러한 사실에 근거하여 이러한 부족함에 채우려는 노력이 이루어지고 있다.

미래에는 대부분의 경관에(지표의 부분) 대한 인간의 영향이 증가할 것임에 틀림이 없다. 어떤 요소와 과정이 경관발달에 영향을 미치고 우리가 어떤 방식으로 이것을 조절할지를 이해하는 것은 더욱 중요하다. 경관생태학자는 실체와 거리가 먼 연구를 해서는 안되며 그들의 결과물들이 향후 우리 경관의 개발을 위한 실질적인 문제해결과 전환점에 능동적으로 이용되어야 한다. 여기에 적절한 계획원리와 계획수단, 그리고 정치, 경제, 사회의 양호한 상호연결이 필요하다.

그러나 경관개발을 계획하는 일반적 가능성과 관련하여 우리가 고려해야할 요소는 여전히 많다. 우리가 보호하고자 노력하는 역사적인 인문경관은 계획대로 생성되는 것이 아니라 자연공간에서 인위적인 경제활동의 지속적이고 우연한 결과이다. 세계화를 통해 지역적인 상의 정체성은 더욱 제한되게 된다. 지구의 다양한 경관유형에 세계화는 어떤 결과를 가져오는가? 그리고 우리는 이것을 어떻게 다루는가? 상이한 수천 수백만의 요소들이 하나의 경관에 영향을 미친다. 경관이 혼란스럽게 개발되지 않도록 이들 목표와 계획을 어떻게 연결시킬 것인가? 전체 경관의 이용이라는 과제와 다른 한편으로 이용강도의 증가는 어떠한가? 보호가치가 있는 역사적인 인문경관은 어떤 방식으로 보호될 수 있는가? 도시화의 증가는 어떤 결과를 가져올 것인가? 사회경제적인 고려방식 그리고 경관관리, 경관계획, 경관형성과 마찬가지로 정치와 결정과정에 자연과학적인 내용의 연결은 어떻게 이루어질 수 있는가? 여기에는 수많은 대답이 있으나 또한 그 해답은 학문적인 관심뿐만이 아니라 실질적인 측면에서 관련을 가지는 많은 의문을 야기한다. 이것은 모든 학문영역과 마찬가지로 경관생태학에서도 마찬가지이며 우리가 하나의 문제를 해결할 때 두 개의 새로운 문제가 나타나기도 한다.

송 인 주 Song, In Ju·서울시정개발연구원 부연구위원

(본 원고는 요약문입니다.)

-

고유한 학문으로 발전하고 있는 경관생태학

고유한 학문으로 발전하고 있는 경관생태학

국내에서는 1990년대에 즈음하여 생태적인 토지관리 및 도시계획이 큰 화두로 떠오르면서 이러한 작업을 위한 기초의 일환으로 경관생태학에 대한 관심이 증대되고 있다. 그동안 국내의 생태연구는 인위적인 간섭이 배제된 자연공간을 대상으로 이루어져왔으며 경관에 대한 연구는 그 시각적인 의미가 강하게 부각되어 실질적으로 경관생태학의 본질과는 조금 벗어나 있었기 때문에 이러한 연구결과는 경관생태의 주요한 활용분야인 도시계획 등에 활용되기에는 미흡한 점이 많다. 이것은 단지 국내의 상황만은 아니며 국제적으로도 오늘날의 경관생태학은 통일적인 모습이 아니다. 이것의 원인은 서로 다른 학문분야에 근거한(특히 지리학과 생물학) 경관생태학발전의 역사뿐만이 아니라 이론과 실제사이의 차이에 의한 것이기도 하다. 경관(요소, 과정, 상호작용)의 다양함과 복잡함 때문에 경관생태학은 다양한 측면과 내용을 포함하는 통합적인 역할을 감당해야한다. 경관과 경관생태학에 대한 이해를 돕는 것은 보충의 원리이다. 환경문제의 증가와 지속가능개발의 목표는 실질적인 결과물로서 총체적인 내용을 통하여 인간과 자연의 관계를 고려할 필요성을 부각시키고 있다. 본래 학문간의 명확한 분야경계는 지양되어야 하며, 학문분야별 경계를 넘어서는 것이 중요하다. 이러한 방향으로 나아가는 단계로서 경관에 대한 진단 및 평가, 경관기능의 규명, 자연공간으로의 잠재성, 경관특성의 구체화 등을 논의해보는 것은 의미가 있다.

국제적으로 볼 때(특히 북미와 중부유럽, 필자는 이것을 영어권과 독일어권이라고도 이야기하고 싶다)) 경관생태학은 여전히 분산되어있으며 통일적인 이론을 이끌어내지 못하고 있다. 게다가 학문으로서의 경관생태학과 실질적인 적용에서의 경관생태학사이에 불일치가 계속되고 있다. 이러한 상황은 경관생태학의 다층성에 근거하는데, 즉 다양한 뿌리 또는 근원학문이 특별한 영향을 미치고 있다; 특히 지리학과 미국의 영향을 강하게 받은 생물학. 현재 다루어지고 있는 경관생태학의 주제스펙트럼은 아주 다양하며 접근방식도 각기 상이하다. 하나의 응집된 이론에 대한 연구가 이루어질 수 있을지 그리고 이 과정에서 어떤 가설이 고려될지는 여전히 불투명하다. 경관생태학은 그 자체가 연구목표와 내용을 명확히 할 필요가 있다. 이러한 자기발견은 예를 들면 한 학문분야로서 경관생태학의 통일을 위한 노력, 경관생태학의 어떤 관점이 가장 적절하고 올바른 것인가의 문제, 기초연구와 응용연구의 관계 내지는 총체적인 연구방법과 부분적인 연구방법, 학문적인 교류를 증진시켜 비영어권에서 얻어진 결과들을 세계적으로 확산하는 것을 포함한다.

다음에서는 독일어권의 경관연구자인 Olaf Bastian(2001)의 글을 토대로 경관생태학의 발전과 전망에 대하여 논해보도록 한다.

▲ 석회암지대의 초원생태계 관리는 목적에 따라서 관리 방법이 달라진다. 주로 초원에서 성장하는 난초과 자란과 지치과 지치 등의 서식지 특성을 유지하기 위하여 주기적으로 불을 놓아 초원을 유지한다(1992년 7월, 일본 키타큐슈).

경관개념

경관생태학의 성립과 발전 그리고 전망에 대하여 고려할 때 이를 보다 명확히 하기 위해서는 지금까지 정립된 다양한 정의들을 고려해야만 한다. "경관"이란 그 본질을 이해하기 위해 수십 년 동안 논의가 필요했을 만큼 복잡한 모습이다. 본질을 이해하는 과정에서 때때로 그 견해가 논쟁의 여지가 있는 형태로 발전하기도 해서 오늘날 이 자체는 전혀 합의가 이루어져 있지 않다. 중부유럽 및 동부유럽에서의 이전의 경관개념은 복잡하고도 총체적인 경관해석을 보여주고 있다.

Alexander von Humboldt(1849)는 토지의 총체적인 특성에 대하여 언급했으며 Rosenkranz(1850)는 경관을 위계질서를 갖춘 조직적인 자연왕국의 지역시스템으로 간주하였다. Troll(1950)은 경관을 형상, 상호영향, 지세 등을 통하여 나타나는 특정한 특성을 지닌 공간단위로 이해하고 있다. Bobeck & Schmithuesen(1949)은 경관을 여러 현상이 복합되어 나타나는 지표의 한 부분으로 다루고 있다. Woltereck(1928)에 의하면 형태시스템의 개념은 생물군집과 환경사이의 관계나 균형의 특화를 위해 이용이 된다. 이러한 표현은 최근 Naveh(1995)에 의해 다시 관심이 모아지고 있는데 그는 경관은 자연적이고 자기 조직적인 시스템이며 또한 그 자체를 표현할 수 있도록 자기특성이 개방되어있는 것으로 이해되어야 한다고 제안하고 있다. Neef(1967) 경관을 고유한 구조와 과정의 연결을 통한 지표의 특징적인 부분으로 묘사하고 있으며, 여기에서 서식지나 공간의 모든 지리적 요소들의 총체적인 모습이 형성된다. Haase & Richter(1980)는 경관을 지표의 한 부분으로서 자연에 의해 그려진 그리고 사회에 의해 영향을 받아 형성된 공간에 포함되어 있는 내용물과 실체로 표현했다. 경관이란 인간과 자연사이의 물질교환을 통하여 특징지어진 공간-시간 구조물이라는 것이다.

1980년대 라이프찌히 드레스데너 경관생태학파의 영향으로 생물학에서의 생태계개념은 지리생태계의 발전을 가져왔으며 이는 실질적으로 총체적인 평가를 통한 경관연구의 기초이다. 현재의 경관개념에는 자연과학적인 그리고 인문과학적인 측면을 포함하는 경향이 뚜렷하게 증가하고 있다.

그러나 이외에 경관개념에 대한 협의의 해석들이 일반적인데 Forman의 정의에 의하면(1981) 경관은 구조적인 구성요소 또는 경관요소로 구성되어 있으며 경관에서 서로 다른 유래의 토지조각(patches)과 네 가지 유형의 통로, 그리고 바탕을 다룬다. 또한 경관은 수 킬로미터에 걸쳐 나타나는 생태계의 반복이다. 최근에 King(1999)은 "실제로 경관차원이라는 것이 존재하는가?" 라는 문제를 제기했다. 또한 Widacki(1994)는 인공위성사진과 컴퓨터와 GIS데이터의 분석과 평가를 통하여 경관과 지리적 복합체의 표본에 대한 회의를 나타냈다.

경관생태학

Hackel(1866)에 의한 생태학은 생물과 무생물적 환경사이의 상호연관을 연구하는 것이다. 생물지리학자 Troll(1939)은 경관생태학을 대상지의 생물학적 생태적 연결(수직적 고려방식)과 항공사진분석을 통하여 지역의 자연적 생태적 질서(수평적 고려방식)에 대한 자료를 확보하는 것으로 특징짓는다. 후에 Troll(1968)은 경관생태학을 특정 경관조각에서 생물군집과 환경사이의 총체적이고 우세하며 복합적으로 나타나는 상호연관구조로 정의하였다. 경관생태학은 실질적으로 두 개의 학문에서 기인한다(Richling 1994 은 경관생태학을 생물학과 지리학의 결혼으로 표현한다). 이것은 오늘날의 경관생태학의 방향성에 반영된다: 생물학적인 성향은 북미와 서부유럽에서(Forman & Gordon 1968) 지리학적인 성향은 중부유럽 및 동부유럽(Haase 1991, neef 1967, Richling 1994) 그리고 라틴 아메리카에서(vgl. Baume et al. 1994, Cervantes et al. 1999) 특히 발전하였다.

생물학적인 구성요소의 포함은 항공사진을 분석하고 식생을 연구하는 Troll의 접근과 밀접하게 연결이 된다. 여기에 잠재자연식생의 개념이 고려된다. Neef(1961)에 의하면 식생은 경관생태적 구별요소 또는 경관생태적 모습의 주된 생태적 특성인 통합적 요소로서의 가치가 있다. 그러나 지리학에서는 순수한 무생물적 작업영역에서 머무르는 경향이 있다. 경관의 무생물적 부분요소를 위한 지리학적인 측면이 강한 경관생태학적 고려는 지리생태학(트롤에 의하여 국제적인 용어로 자리잡음)이라는 개념에 반대되는 것이다. 이 개념은 최근 많은 연구자가 관심을 보이고 있고 순수한 무생물적 상호연결을 위해 이용되고 있으나 이에 대해서는 많은 논쟁이 이루어지고 있다. 식물과 동물은 무생물적 기초가 없이는 생각할 수 없으며, 동시에 생명이 없이 무생물적으로 분류된 경관요소는 더 이상 존재할 수가 없다. 예를 들어 토양은 생명체로 가득 차있다. 즉 낙엽활엽수림의 살아있는 토양상층은 약 6%의 유기물을 함유하고 있으며 그 안에는 셀 수없이 많은 토양생물이 있다. 이들 생물들은 부식, 무기화, 생물학적 풍화, 토양연화, 통기 등의 기능을 담당한다. 일부 다른 경관생태학의 정의들을 살펴보면 짧고 명료하며 포괄적이다. 예를 들어 Forman(1981)에 의하면 경관생태학이란 경관의 구조, 기능, 발달을 연구하는 것이며, Leser(1997)는 경관생태학은 경관생태계를 구성하는 요소들의(기능적으로 시각적으로 경관이라 표현된다) 상호작용을 연구하는 학문분야이라고 정의하고 있다.

또 다른 논쟁의 여지가 있는 내용은 기초연구와 응용연구의 관계이다. Leser가(1997) 경관생태학을 이론학문분야와 응용학문분야사이에 중심을 둔 학문영역으로 간주한 반면에 다른 학자들은 응용생태학에 경관생태학의 중점을 둔다. 예를 들면 경관생태학은 경관계획에 근거한 응용 생태연구학문이다. 공간의 형성과 이용에 생태학을 적용하는 것에서 경관생태학의 작업분야가 형성된다는 것이다.

실질적인 생태계획의 필요성은 학문으로서의 경관생태학의 발달에 지대한 영향을 미쳤고 또 앞으로도 영향을 줄 것이다. 네덜란드에서는(집중적인 토지이용과 이로 인한 환경문제가 발생하고 있는 다른 나라에서도 마찬가지이지만) 1972년 이래로 경관생태학회가 만들어졌다. 이들 그룹에는 경관을 다루는 많은 학자들과 실무자들이 소속되어있다. 슬로바키아에서 경관생태학이 급속하게 발전하게 된 것은 경관생태계획과 밀접한 관련이 있었다. 이것은 경관생태학의 불가피한 부분이 되었으며 인간사회에 생태적으로 최적인 지속가능한 발전이라는 실질적인 문제해결을 위해 경관생태학의 이론적 원리를 응용할 것을 제시하는 것이다.

(감사의 글 : 좋은 경관생태사진을 제공해주신 경관생태연구원(Institute for Landscape, Management and Planning, Seoul)의 홍선기 박사님께 진심으로 감사드립니다.)

Landscape Ecology toward an unified scientific Discipline

송 인 주 Song, In Ju·서울시정개발연구원 부연구위원

(본 원고는 요약문입니다.)

-

풍수사상과 입지선정(2) -전통주거입지의 풍수특성 규명 : 경주 최식가옥 사례연구

풍수사상과 입지선정(2) -전통주거입지의 풍수특성 규명 : 경주 최식가옥 사례연구

전통주거환경에 관한 연구는 추상적인 해석과 정의에서 탈피해야 하며 개개 건축물에 대해서 구체적이고 직접적인 분석과 해석이 진행되어야 한다. 본 연구는 풍수(風水)라는 전통논리를 통하여 전통주거환경으로서의 주거의 입지특성과 공간배치를 해석코자 하였다. 연구의 내용은 풍수해석을 위한 적용이론의 정립, 주거입지의 풍수적 해석, 주거건축 외부공간 배치의 풍수적 해석, 주거입지를 중심으로 한 마을공간의 물리적 공간특성분석, 주거입지와 주거건축 외부공간의 풍수적 상관성 분석, 주거입지의 풍수적 특성과 물리적 공간특성의 상관관계 분석, 이들의 연구를 기초로 한 풍수적 입지평가모형 개발 등이며 각각의 연구과정에 적합한 방법을 사용하였다. 연구의 범위는 조선시대 상류계층의 주거건축으로서 문화재보호법에 의거 보물 및 중요민속자료로 지정된 152개소 중 43개소를 대상으로 하였다. 본고에서는 이들 중「최식 가옥」에 대한 연구사례를 중심으로 기술하고자 한다. 연구의 과정은 그림1과 같다.

▲ 중문간채에서 바라본 안채의 모습으로 장독대가 안쪽에 배치되어 있다

집터 이야기

이 집터는 신라시대의 요석궁(瑤石宮) 자리였다고 하는 설화가 전해진다. 요석궁은 원효대사와 인연을 맺어 유명해진 곳이다.

"스님이 일찍이 어느 날 풍전(風顚) - 상례(常例)를 벗어난 행동 - 을 하여 거리에서 다음과 같이 노래를 불렀다.

그 누가 자리 없는 도끼를 내게 빌리겠는가,

나는 하늘 떠받칠 기둥을 찍으리. - [수허몰가부(誰許沒柯斧)···] 여기에 몰가부(沒柯斧)는 자루 없는 도끼. 자루는 남자의 양물(陽物)에 비유한 말로서 자루 없는 도끼란 즉 과부(寡婦)를 말한다. 지천주(支天柱)는 하늘을 떠받친 기둥, 곧 국가의 동량(棟梁)이 될 인재를 일컫는다.

‘사람들이 아무도 그 노래의 뜻을 알지 못했다. 이때 태종(太宗)이 이 노래를 듣고 말했다. 이 스님은 필경 귀부인을 얻어서 귀한 아들을 낳고자 하는구나. 나라에 큰 현인이 있으면 이보다 더 좋은 일이 없을 것이다.’

이때 요석궁에 과부 공주(公主)가 있었는데 왕이 궁리(宮吏)에게 명하여 원효를 찾아 데려가라 했다. 궁리가 명령을 받들어 원효를 찾으니, 그는 이미 남산에 내려와 문천교를 지나다가 만났다. 이때 원효는 일부러 물에 빠져서 옷을 적셨다. 궁리가 원효를 요석궁에 데리고 가서 옷을 말리고 그곳에 쉬게 했다. 대사와 공주는 아름다운 사랑을 하게 되어 아들을 낳으니 그가 유명한 설총(薛聰)이다. 설총은 나면서부터 지혜롭고 민첩하여 경서와 역사에 널리 통달하니 신라 10현(新羅十賢) -「三國史記」列傳 薛聰條에 보면 薛聰, 崔承祐, 崔彦 , 金大問, 朴仁範, 元傑, 巨仁, 金雲卿, 金乘訓, 崔致遠을 말한다. - 중의 한 사람이다."

이상은 일연(一然)의 삼국유사(三國遺事)에 기록되어 있는 글이다.

현재 요석궁 자리에는 신라시대에 만들어진 건물의 터와 석교, 석대, 석조 등을 비롯한 유물이 있다. 그 자리에 돈이 많은 최씨가 집을 지었는데 지금의 최씨 가옥이다. 이곳은 뛰어난 신라의 지사(地師)가 점지한 요석궁 명당터 중에서도 가장 좋은 곳에 집을 지었다고 전해온다.

공간 구성

경주 최씨의 종가로 9대째 대를 이어 살고 있다. 1,700년경 이 가옥을 지었다고 하지만 확실한 시기는 알 수 없다. 건물 구성은 사랑채·안채·대문채 등으로 이루어져 있는데 그 중 대문채에는 작은 방과 큰 곳간을 마련하였다. 사랑채는 안마당 맞은편에 있었으나 별당과 함께 1970년 11월 화재로 지금은 터만 남아있다. 사랑채 터 뒤에 있는 안채는 트인 ㅁ자형이나 실제로는 몸채가 ㄷ자형 평면을 가지고 있고 ㄱ자형 사랑채와 一자형 중문채가 어울려 있다. 또한 안채의 서북쪽으로 별도로 마련한 가묘(家廟)가 있는데 남쪽으로 난 반듯한 길이 인상적이다. 안채 뒤로 꽃밭이 있어 집 구성에 아름다움을 더하고 있다.

(본 원고는 요약문입니다.)

권 영 휴 Kwon, Young Hyoo· 조경학 박사, 조경기술사, 문화재기술자, (주)대우건설 부장

(본 원고는 요약문입니다)

-

프라하 - 자유와 낭만, 소박한 아름다움이 넘실대는 중세 속의 도시

프라하 - 자유와 낭만, 소박한 아름다움이 넘실대는 중세 속의 도시

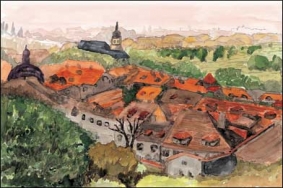

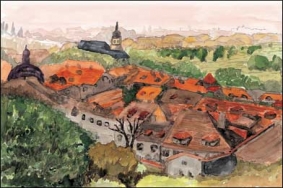

프라하 - 자유와 낭만, 소박한 아름다움이 넘실대는 중세 속의 도시 한번도 가보지 않은 미지의 도시, 프라하가 뿌연 안개 속에서 우리에게 손짓한다. 붉은 벽돌집, 성곽, 고색 창연한 건물 등 중세가 홀연히 우리에게 다가온다. 침묵하고 있는 프라하는 신비와 환상을 자아내고 있다. 도시계획의 화려함과 아름다움이 이에 있다. 중세의 계획철학이 이 도시에 그대로 남아 있는 것이 아닌가. 중세에 계획되고 지어진 도시의 틀이 전쟁과 이데올로기의 물결 속에서 수백년을 거쳐오면서도 중세도시의 골격을 잃지 않고 있는 힘 - 그것이 감탄스러울 뿐이다. 카를4세 왕을 주목하자. 그가 프라하시를 만들었다고 해도 과언은 아니다. 그는 혜안을 가진 도시 설계가였다. 1346년 카를왕은 탁월한 통치력을 인정받아 신성로마제국의 황제에 등극한다. 로마황제시절 로마제국의 그 많은 도시 중에서도 카를은 그의 고향이자 조국인 프라하를 정치·문화적으로 가장 우수한 도시로 만들어 놓았다. ▲ 프라하성에서 내려다 본 프라하 시내 프라하란 도시의 매력은 도시가 소박하고 아름답다는 것이다. 파리의 화려함이나 뉴욕의 번잡함에 비하면 이 도시는 따스한 아름다움을 지니고 있다. 그리고 그 소박하고 따스한 아름다움은 오랜 시간 동안 이 도시에 쌓여져 온 것임을 알 수 있다. 이 도시의 시설물들을 보자. 성당, 다리, 동상, 광장, 박물관으로부터 벤치, 가로등에 이르기까지 이들 시설물들이 이루어 내는 오케스트라적인 경관은 매우 조화롭다. 이러한 표정이 있는 도시 속의 삶은 도시민이 내면에 영향을 미치고, 내면의 거울들은 더 많은 것을 반사해 낸다. 이 것이 바로 프라하를 특징 짓는 도시문화가 아닐까? 먼저 세계에서 가장 야경이 근사하다고 평이 나있는 프라하성으로 올라가 보자. 블타바강과 카를교가 한눈에 들어온다. 성 바로 밑에 펼쳐지는 고색 창연한 주황색의 도시가 너무나 아름답다. 대통령 관저로 이용되고 있는 프라하성 안에는 성 비투스성당, 성 이르지성당, 옛궁전, 보물관등이 자리를 잡고 있다. 이르지 성당에서 언덕길을 내려가다 보면 황금소로라고 불리우는 좁은 골목을 만난다. 이 곳에는 마치 동화 속에서나 나올 것 같은 작은 집들이 사람들을 안으로 유혹하고 있다. 애초에는 성에서 일하던 집사와 하인들이 살던 골목이었으나 나중에는 연금술사들이 모여 살면서 황금소로라는 이름이 붙여졌다. 이 골목에는 여러 개의 상점들이 들어서 있어서 사람들을 이 집 저 집 기웃거리게 만든다. 이 골목길을 유명하게 만든 장본인은 역시 프란츠 카프카이다. 카프가가 살던 집이 바로 이 곳에 있는데 푸른색의 벽에 21번지라고 쓰여진 집이다. 카프카는 유대인 상인의 아들로서 이 곳에서 태어나 자랐다. 카프카는 40세에 정신병으로 죽을 때까지 여기서 살았다. 카프카 생가의 옆집인 20번지에는 하벨 대통령의 영부인이 장애인들에게 수공제품을 만들게 하여 판매하도록 배려한 곳이다. 그 수익금으로 장애인 복지를 위한 사업에 쓰고 있다. 넘실거리는 보라색 물에 떨어지는 햇살이 까를교를 자기 품속에 안아 버릴 것 같다. 작품을 위해 만들었는지 건너는 다리를 위해 만들었는지 모를 정도의 예술품이라고나 할까. 세계인의 이목을 한 몸에 받고 있는 까를교. 1357년에 세워진 이 다리는 길이 520미터, 폭 10미터로서 다리 양쪽에 30개의 성인상이 세워져 있다. 다리 양끝에는 고딕양식의 타워가 있다. 과거 이 타워 위에서 외적을 감시했었다. 저녁시간에 구 시가지 쪽 다리 입구로 가서 까를교의 야경을 보면 탄성이 절로 나온다. 프라하는 자기만의 성곽 속의 시간을 스스로 멈추어 놓았다. 이곳의 시간은 중세인 것이다. 밤이면 동화적인 도시의 얼굴이 더욱 빛난다. 강물 속에 머리를 풀고 꺼꾸로 서 있는 도시풍경. 이 도시를 기행하면서 당신이 경험할 분위기는 대개 이런 코드들이다. 중세, 시민의식, 낭만, 동화, 크리스탈, 성당, 시계, 골목길, 다리, 성, 그리고 자유…… 기행은 그래서 하는 게 아닐까. 긴장되고 바뿐 현실을 뒤로하고 잠시나마 꿈속을 헤메다 오는 그런 것…… Prague, Czechoslovakia 원 제 무 Won, Jaimu·한양대학교 도시대학원 교수 (본 원고는 요약문입니다)

-

쉽게 익히는 조경설계프로그램(13)

쉽게 익히는 조경설계프로그램(13)

e-매거진을 참조하시기 바랍니다.

-

문화재조경수리기술자 시험정보(1)

문화재조경수리기술자 시험정보(1)

문화재조경수리기술자 시험정보

본지는 2000년의 조경기사·기술사 시험정보, 2001년의 실내조경기사 시험정보 소개에 이어, 이번호부터 문화재조경 수리기술자 시험에 관한 정보를 소개한다. 이번호는 그 첫 번째로 문화재조경 수리기술자 시험에 대한 개략적인 정보가 소개되고, 다음호부터는 기출문제를 중심으로 한 과목별 출제경향이 소개될 예정이다. 관심 있으신 분들에게 많은 도움이 되길 기대한다.

- 편집자 주 -

1. 시험자격

문화재보호법 제18조의 3의 결격사유(미성년자, 금치산자 또는 한정치산자, 파산자로서 복권되지 아니한 자)가 없어야 함(기준일:최종합격자 공고일)

2. 시험과목 : 5과목

문화재보호법, 한국사, 조경사, 전통조경, 조경설계 및 시공

3. 과목별 출제 형식

객관식 : 문화재보호법, 한국사, 조경사 (과목별 25문항 총 75문항)

논술식 : 전통조경, 조경설계 및 시공 (과목별 논술형 1문항, 서술형 2문항)

4. 과목별 출제범위

가. 문화재보호법 : 문화재보호법, 시행령, 시행규칙, 문화재전문위원회 규정

나. 한 국 사 : 선사시대부터 근세에 이르기까지 정치, 경제, 사회. 문화사 전반에 걸쳐 출제 되며, 시사성 있는 사항 정리 (유물, 유적 발굴사항)

다. 조 경 사 : 한국조경사는 원시시대부터 근세까지 자세하게 정리

서양조경사와 동양조경사 의 대강

라. 전 통 조 경 : 궁궐조경(경복궁, 창덕궁, 창경궁, 안압지), 별서, 서원, 사찰, 능원, 민가조경을 사례별로 특성을 정리

마. 조경설계및시공 : 일반 및 문화재공간의 설계 및 시공 전반

5. 시험시행

· 시험일정 발표는 9월 초순경 대한매일(구 서울신문)에 공고/ 2001년도는 9월 7일 공고됨

· 1차 시험은 10월 넷째 주 일요일 (2001년도는 10월 28일)( 장소 : 대전시 )

· 시간

1교시 : 09 : 00 ∼ 10 : 20 (80분) → 문화재보호법, 한국사, 조경사

2교시 : 10 : 30 ∼ 12 : 40 (130분) → 전통조경

중 식 : 12 : 40 ∼ 13 : 40 (60분)

3교시 : 13 : 40 ∼ 15 : 50 (130분) → 조경설계 및 시공

· 2차 시험은 1차시험 6주일후에 시행

(2001년도의 경우 12월 14일 시행 / 장소 : 문화재청 - 대전3청사)

· 면접내용 : 전문지식 및 응용능력, 역사 및 문화재에 대한 이해,

문화재 수리기술자로서의 사명감 및 역할에 대한 인식

· 최종합격자 발표는 2차 시험후 10일 뒤 (2001년도의 경우는 12월 26일 )

문화재 조경 수리 기술자 시험에 대하여

문화재 조경 수리 기술자 시험은 문화재청 주관으로 1981년에 처음 시행되었고, 매년 1회 실시되고 있다. 합격자는 매년 평균 7∼8명 정도이나, 2001년에는 1명만이 합격하였다. 작년까지 합격한 기술자는 총 87명이며, 대부분 조경시공회사와 설계사무소에서 활동하고 있다.

최근에 문화재조경업체(문화재수리기술자)가 참여하고 있는 대표적인 공사를 살펴보면, 현재 진행중인 경복궁내 태원전 복원 조경공사가 시공 중에 있고, 작년에는 창덕궁 후원 반도지의 복원을 위한 실측설계를 문화재조경기술자가 있는 조경설계업체가 주도하여 완료하기도 하였다. 이밖에 기타 지방자치단체에서 문화재보호구역내에 조경공사를 시행하고 있다.

문화재 조경업을 하는데 필요한 인력은 문화재수리조경기술자와 문화재수리조경기능자 각 1명이 있어야 하며, 매년 1월말에 문화재청에서 등록을 받고 있는데, 현재 등록된 업체는 대략 20여개 업체 정도이다.

문화재 조경 수리 기술자 시험은 21세기 문화의 세기를 맞이하여 선조들의 소중한 문화유적을 보존 및 복원하고 전통조경공간을 조성하는데 참여할 수 있는 자격이라고 할 수 있다.

문화재청 홈페이지 http://www.ocp.go.kr

-

어제의 조경에서 21세기 환경조경으로

어제의 조경에서 21세기 환경조경으로

어제의 조경에서 21세기 환경조경으로

미국 에너지성 에너지기술개발분과 도시열섬현상연구관련 홈페이지

저자는 도시환경계획과 정책을 전공한 조경가로서 도시환경문제의 해결과 밀접한 관련이 있는 도시조경의 역할에 대해 많은 관심을 가지고 연구를 하고 있다. 조경가는 과거에 단순히 한정된 공간의 미적인 표현을 위주로 한 계획이나 설계를 하여 왔다. 하지만 현재 도시화와 이에 따라 수반된 각종 환경문제를 고려한 조경계획이 필수적으로 요구되고, 조경가의 역할도 전통적인 계획이나 설계에 의한 미적인 고려뿐만 아니라 환경적으로 지속가능한 계획 및 설계가 요구되어지고 있다. 이러한 현실에서 한 사람의 조경가로서 도시환경문제의 해결책으로 친환경적 도시조경을 생각해 볼 수 있다. 본인의 경우 현재 조경학을 공부하는 학생들이나 전문가들을 위해 환경계획을 연구하는 입장에서 추천하고 싶은 사이트는 미국 에너지성 에너지기술개발분과(Environemtal Energy Technologies Division)의 도시열섬현상연구관련 홈페이지(Heat Island Group Home Page, http://eetd.lbl.gov/HeatIsland)이다.

이 사이트는 도시환경문제 중 도시열섬현상의 원인과 해결책을 연구하는 곳이다. 이 사이트를 소개함으로써 도시환경과 조경의 관계 및 21세기 조경의 역할에 대해서 한 번 검토해 보는 기회를 가지고자 한다.

도시열섬현상의 원인과 문제점

더운 여름에 도시 한 복판에 서 있으면 도로와 건물들로부터 뿜어져 나오는 열을 느낄 수 있을 것이다. 또한 야간에도 도시외곽 지역이 빠르게 기온이 내려가는 것에 반해, 도시 내부에서는 도로와 건물 등에 축적된 열이 지속적으로 뿜어져 나오게 되어 야간에도 기온이 내려가지 않고 열대야 현상을 일으키는 것을 쉽게 알 수 있다.

요즘 세계의 대부분의 도시들은 주변의 외곽지역보다 보통 1℃에서 4℃ 더 기온이 높다.

또한 인구가 밀집되어 있고 고층 건물이 빽빽하게 들어선 도시 중심지에서 인접한 교외 지역에 비하여 평균 기온이 최소 0.3℃, 최대 10℃가 더 높은 기온 현상을 나타내는데 이것이 바로 도시열섬현상(Heat Island Phenomena, 이하 도시열섬)이다.

포장도로가 많은 도심 지역은 열을 보유할 수 있는 비율이 높아서 낮에는 시골 지역보다 태양에너지를 더 많이 흡수하고, 밤에는 시골 지역보다 열 배출량이 많기 때문에 도시의 대기기온이 시골 지역보다 높게 되는 것이다. 교외 시골 지역은 식물과 포장이 되지 않은 토양에 의해 태양 에너지의 대부분이 물의 증산작용에 의해 사용되기 때문에 공기의 온도는 올라가지 않는 것이다. 즉, 도심은 고층 건물과 도로들이 일몰 후 지표 복사 에너지의 대기 방출을 방해함으로서 기온이 계속 높으며, 난방 열에 의한 인공 열이 더해지는 겨울철의 밤에는 주변 교외 지역과 더 큰 기온 차가 나타난다.

이러한 도시열섬은 특히 여름철에 심각하게 발생하는데, 야간에 심한 불쾌 유발과 함께 에어컨의 사용 급증 그리고 도시 스모그 현상을 가중시킨다.

일반적으로 도시열섬의 원인은 세 가지가 있다. 먼저, 자동차 배기 가스등에 의한 대기 오염과 도시 내의 인공열의 발생, 건축물의 건설이나 지표면의 포장 등에 의한 지표 피복의 상태 변화 그리고 인간 생활이나 산업 활동에 수반된 복잡한 요인 등을 들 수 있겠다.

도시열섬으로 인한 문제는 현재 도시환경문제와 직결하고 있다. 첫째로 전력소비의 증가이다. 여름철 기온의 심각한 상승에 의해 에너지 소비량이 증가하는 것은 당연한 일이며 이 에너지의 대부분은 에어컨에 의한 인공열에 의한 것이다. 또한 에너지 소비가 늘어난다고 하는 것은 화석 연료의 사용이 증가하게 되는 것을 의미하고 이것은 오염수준과 에너지 비용이 증가된다는 것을 의미한다. 미국 에너지성 에너지기술개발분과에 의하면, 100,000 이상의 인구가 있는 도시에서는 0.6℃의 온도가 올라갈 때마다 냉방 소비 전력이 1.5%∼2% 오른다고 한다. 미국의 주요 도시들의 온도는 지난 40년 동안 평균 1.1℃에서 2.2℃가 올랐고 이것은 여름에 냉방을 유지하기 위해 많은 돈을 지불한다는 것을 의미한다. 즉, 미국의 전력 소비의 1/6은 냉방을 위한 것으로 일년에 40억불(52조원)이 냉방비로 쓰여지는 것이다.

두 번째로 스모그 현상 가중을 들 수 있다. 스모그는 광화학 반응에 의해 공기 중에 만들어진다. 이 반응은 높은 온도에서 더 많이 발생하고 활동이 더 강렬해 진다. 도시열섬에 의한 온도상승은 에어컨 사용을 증가시키고 이는 화석 연료 사용의 증가를 의미하는데 이는 오염 수준과 에너지 비용을 증가시키며 이 오염의 증가는 스모그현상으로 나타나게 된다.

그리고 높아진 기온에 의해 그 영향은 더욱 크게 증폭되는 악순환의 연속을 의미하는 것이다. 로스엔젤리스에서 기온이 21℃ 이하 일 때는 스모그의 형성은 일반 평균 보다 낮다. 그러나 21℃ 이상의 온도에서는 0.6℃ 오를 때마다 스모그는 3% 증가하며 기온이 35℃ 일때는 스모그가 아주 많이 증가한다. 로스엔젤리스의 도시열섬현상은 오존 레벨을 10-15% 상승시키며 이로 인해 수백만 달러의 의료비가 지불되고 있다고 한다.

다음으로 건강상의 심각한 위해(危害)를 가져온다. 1995년, 시카고에서는 도시의 높은 기온으로 인해 700명의 노인들이 사망하였다. 도시열섬으로 인한 기온의 상승은 에너지 사용 증가뿐만 아니라 인간의 건강에도 나쁜 영향을 미친다고 한다.

여름밤의 더운 날씨는 낮 동안에 사람들이 받은 열 스트레스를 가라앉혀 줄 수 없다. 그 결과, 도시에서 사망률은 열파동(Heat Wave)의 최고점에서 가장 높다. 예를 들면, 미국의 도시에서는 공격적인 행동(거리 범죄, 폭동 등)들이 더운 날씨에 증가한다는 것이다. 최근의 호주에서의 연구 또한 공격적인 행동과 더운 날씨는 관련이 있다는 것을 보여주었다. 도시열섬현상으로 인한 오존농도의 증가는 눈을 자극하고 폐에 염증과 천식을 일으키며 세균에 대한 면역력을 저하시킨다. 대기 오염으로 인해 로스엔젤리스에서는 매년 건강과 연관된 비용으로 30억 불이 지출된다고 한다.

김 수 봉 Kim, Soo bong · 계명대학교 환경학부 환경정책전공 책임교수

(본 원고는 요약문입니다.)

-

조경설계프로그램(12) - Masterplan 및 판넬만들기(1)

조경설계프로그램(12) - Masterplan 및 판넬만들기(1)

시작하며

하얀 종이가 놓여있다. 조심스레 연필로 끄적인다. 선을 찾고, 형태를 만들고... 겹겹이 쌓인 낙서들이 정리되면 하나, 둘씩 이야기가 만들어진다... 그리고 지금 곱게 색을 입히려한다.

AutoCAD 2000으로 작업된 도면이 생각을 정리해주었다면 Photoshop 6.0 은 정리된 생각의 골격에 옷을 입히는 작업이다. 지금까지 살펴 본 [기본명령어] 에서는 옷을 입는 방법에 대해서 살펴보았다. 바지는 어떻게 입고 셔츠는 어떻게 입는지...

이번 호부터 다루는 [Masterplan 및 판넬만들기]에서는 옷을 폼나고 멋지게 입는 코디방법에 대해서 살펴보겠다.

cad 도면 layer 정리하기

photoshop 작업을 수월하게 진행하기 위해서는 먼저, cad 도면의 layer가 잘 정리되어 있어야 한다. 적어도 line, text, tree symbol 등으로 layer가 구분되어 있어야 한다. text와 tree symbol 같은 경우는 위치정보 값을 위한 것이지만, line은 영역을 선택하는 데 있어 매우 중요한 요소이므로 반드시 구분되어 있어야 한다. 또한 layer 정리 외에도 최종으로 작업된 cad도면을 photoshop에서 masterplan을 작업하는데 필요한 도면으로 만들기 위해서는 hatch 나 포

장패턴 등 오히려 세부적으로 표현된 부분들을 삭제하는 작업이 병행되어야 한다. 지나치게 자세한 표현들은 오히려 영역을 선택하는데 번잡할 뿐이다. 가령 line 속성을 지닌 layer는 차도, 보도, 포장경계면, 시설물 등의 외곽 경계정도의 정보값만 있으면 된다.

EPS 파일

cad 도면의 layer 정리를 마치면 eps 파일로 출력을 하여 photoshop에서 불러들이면 된다.

eps 파일 출력은 [AutoCAD2000 인쇄]에서 다루었던 내용이므로 간단히 설명하면, Adobe사에서 만든 출력파일이다. AutoCAD에 plt 파일이라고 생각하면 된다. 대신 eps 파일은 종이에 바로 출력하기 보다는 다른 프로그램에서 활용하기 위해 파일로 출력하는 것이다.

① 출력크기와 Resolution

eps 파일을 불러들일 경우 파일의 출력크기, resolution, mode, anti-aliased 등을 설정해야하는 데, 우선 파일의 출력크기와 resolution은 생성되는 파일의 용량 크기를 설정하므로 작업시간과 관련되어 있다. 즉, 최종으로 작업된 masterplan을 A1, A2 등 어떤 크기의 출력물로 인쇄할 지를 고려하여 크기를 설정해야 작업을 수월하게 진행할 수 있다. 예를 들면 A1(841*594)일 경우에는 resolution을 72∼100 pixels/inch 정도로 설정하면 작업시간 뿐만 아니라 최

종 출력물의 해상도도 보장받을 수 있다. 출력 해상도에 지나치게 고려하여 150 이상으로 설정할 경우, 말 못한다고 컴퓨터에게 과중한 스트레스를 주는 것이 아닐까 생각한다. 물론 해상도에서 차이가 있기는 하지만 A1일 경우 100 pixels/inch 나 150 pixels/inch 는 거의 차이가 나지 않는다.

(knowhow : A1 size, resolution 72 pixels/inch = A3 size, resolution 150 pixels/inch)

② anti-aliased

anti-aliased는 [기본명령어]에서도 잠깐 다루었지만 영역의 선택에 있어 매우 중요하다. anti-aliased가 check 된 상태에서 파일을 불러들일 경우, 이미지 크기 100%에서 보면 선이 부드럽고 깨끗하게 보일지는 몰라도 영역을 선택하는 데 있어 중복되어 불리하다. 그러나 anti-aliased가 check 되지 않았을 경우에는 선이 거칠게 보이기는 하지만 영역을 선택하는데 매우 유리하다.

(knowhow : 같은 eps 파일을 anti-aliased가 check된 상태에서, check되지 않을 상태에서 불러들인 후, 영역을 선택할 시에만 사용한 후에 마지막 출력 시 check된 상태의 이미지를 layer on / checke되지 않은 상태의 이미지를 layer off 하면 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을 것이다.)

③ eps 파일 불러오기

eps 파일을 photoshop에서 불러들이는 방법은 크게 두 가지로 [place]명령과 [ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼]을 이용하여 불러들이는 방법이 있다. 간단히 설명하면, place 명령은 각각의 layer 별로 출력된 eps 파일을 하나의 image 파일로 불러들이는 방식이고 ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼은 layer별로 각각의 eps 파일을 불러들인 후, 하나의 image 파일로 만드는 방식이다.

두 방식은 크게 차이가 없어 보이지만, 영역을 선택하는 데 있어 큰 차이가 있다. place 명령은 eps 파일을 anti-aliased가 check 되지 않은 상태에서 불러들인 후, [MENU BAR의 FILE / PLACE]를 실행한다. 그러면 기존에 불러져 있던 eps 파일에 새로운 layer로 eps 파일이 삽입된다.

ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼 방식은 실제적인 open 방식이 아니고 layer copy 방식이다. image의 size가 동일할 경우 ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼으로 layer를 다른 파일로 복사하면 정중앙으로 복사되는 것을 응용하는 것이다. 즉, 각각 eps를 불러들인 후 ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼으로 layer를 복사하여 하나의 파일로 만드는 것이다.

차이점은 place 명령을 통한 open 방법은 처음에 불러들이는 eps파일은 anti-aliased를 check 하지 않은 상태에서 불러들일 수 있으나, 그 후에 place 시킨 파일들은 anti-aliased가 check 된 상태에서 불러들여지기 때문에 영역을 선택하는데 있어 매끄럽지 못하다. 그러나 , 후자의 경우 모든 파일을 anti-aliased를 check하지 않은 상태에서 불러들인 후, layer를 복사하므로 영역을 선택하는 데 있어 매우 유리하다.

영역구분하기(Layer 나누기)

eps 파일을 모두 불러들였으면 masterplan을 위한 기초 작업은 끝났다. 이제는 layer를 구분하여 영역을 선택하여야 하는 데 photoshop에서 영역을 선택하는 방법에는 marquee tool(M), lasso tool(L), magic wand tool(W) 등이 있다. 기능 및 방법은 [기본명령어]부분에서 설명하였으므로 생략하고, 여기에서는 magic wand tool을 사용한다.

eps 파일을 불러들일 경우에 anti-aliased를 check 하지 않고 불러들이는 이유가 바로 magic wand tool를 사용하여 영역을 선택하기 위해서이다.

위의 그림과 같이 magic wand tool을 설정하고 eps layer에서 선택한 후, 미리 만들어 놓은 보행로, 차도, 데크와 같은 layer에 color 나 pattern을 입혀주면 된다.

이번호에서는 AutoCAD에서 작업된 도면을 eps 파일로 출력, Photoshop에서 불러들인 후, 선택하여 영역을 설정하는 masterplan을 위한 기초작업에 대해서 살펴보았다. 기본이 되는 바지를 입고 셔츠를 입었으니 어디에 포인트를 주어야 할지에 대해서는 다음 호에서 살펴볼 것이다. 선택된 영역에 pattern을 주고 effect를 통해서 멋진 악세사리를 달 수 있을 것이다.

(본 원고는 요약문입니다.)

-

조경공간에서 만나는 점토벽돌(3) - 점토벽돌의 다양한 활용방안

조경공간에서 만나는 점토벽돌(3) - 점토벽돌의 다양한 활용방안

e-매거진을 참조하시기 바랍니다.

조경 점적관수

서 언 국내에 점적관수(네타핌 제품)가 과수원으로 1987년 처음 도입된 이래, 원예작물 재배에서는 보편적인 관수방법으로 정착되어 가고 있으나 조경분야에서는 스프링클러(살수관수)가 먼저 도입되어 사용되어 오고 있다. 그러나 살수관수는 관수량, 설치조건의 제약, 관수의 균일도, 수압 문제 등으로 인하여 골프장 및 운동장에서만 주로 이용되었으며 그 외 조경분야에서는 이용이 미비한 실정이다. 조경분야에서, 점적관수는 점적호스를 이용한 지표 점적관수만 알려져 있고 지중 점적관수는 알려져 있지 않아, 스프링클러(살수관수)보다 여러 가지 장점이 많음에도 불구하고 외견상의 문제로 인해 일부 묘목 재배업자만 사용하고 있는 실정이다. 압력보상형 점적호스를 이용한 지중 점적관수와 압력보상 버튼을 이용한 점적관수 방법을 소개하여 조경수목에 적절한 관수를 함으로써 정상적인 생육을 유지시켜 주거 및 휴식공간에 푸르름을 제공하고자한다. 점적관수(Drip irrigation)란? 식물이 필요한 수분을 한 방울씩 적절하게 공급하므로써 식물생육이 가장 잘 이루어질 수 있는 토양조건을 만들어 주는 가장 이상적인 관수 방법이다. 토양에 관수가 과다하면 토양 내 모세공극이 물로 채워져 뿌리의 호흡장해를 일으키고 남는 물은 유거수로 빠져 나가게 되므로 수자원의 낭비가 된다. 점적관수를 하여 뿌리군에 소량의 물을 공급하면 토양 내 공간을 공기와 수분으로 적당히 조화시켜 토양의 공기유통에 지장을 주지 않을 뿐만 아니라뿌리 호흡을 촉진시키고 세근이 물을 흡수할 수 있는 가장 이상적인 관수 방법이다. ▲ 지중점적 설치후(한국체대) 점적관수의 장점 첫째 토양 내 수분과 공기가 적절히 조화되어 식물생육이 매우 좋아진다. 점적관수를 하여 야외조건에서 사과나무에 점적관수 시험을 한 결과, 표1과 같이 나타난다. 토양 내 수분과 공기에 비율이 적절히 유지되어 엽의 크기 및 중량이 증가 하였고 또한 신초와 간주(줄기 지름)의 크기가 증가 하였으며 수량도 증수하였다. 또한, 점적관수를 하면 이식 후 조경수목이 죽지 않아 시공비가 절약된다. 둘째 많은 현장시험 결과 살수관수에 비해 30∼50%의 물을 절약할 수 있다. 살수관수를 하면 중첩되게 관수하여야 하므로 관수물량이 많이 소요되며 토양이 부분적으로 과습하여 수목에 피해를 주게된다. 셋째 관수시설시 점적관수는 낮은 수압(1.0-2.0kg/cm2)에서 작동되므로 주배관의 시설비, 펌프의 시설 및 유지비가 적게든다. 넷째 관수시 바람의 영향이 없어 보행자에 피해를 주지 않아 좋고 대기중으로 증발산량이 적어 관수량을 절약할 수 있다. 다섯째 비정형적인 대지나 좁은 면적, 옥상조경, 경사지, 경사지 절개면, 옹벽, 꽃탑, 실내 화단, 창문가 플라워 박스, 아스팔트 위 초화류 화단, 다리 난간, 도로변 가로수 등에도 점적관수를 할 수 있다. 여섯째 관수시 물이 고르게 공급되어 생육이 일정하게 유지된다. 특히 잔디밭이나, 동일한 종류를 재식시 생육이 고르게 된다. 일곱째 관수시 물이 잎에 묻지 않아서 병 발생이 감소되고 농약이나 영양제를 살포한 후 씻겨나가지 않아 효과가 증가된다. 여덟째 비료나 농약을 신속하고 간편하게 공급할 수 있어 관리비가 절약되며 조경수목의 생육이 매우 양호하여 진다. 아홉째 토양수분센서 및 시간에 의한 자동화가 손쉬우며 관수 물량이 부족할 경우 시간적 프로그램에 의해서 자동화하면 시설비를 절약할 수 있다. 조경사업부: 팀장 김희현 (본 원고는 요약문입니다.)

조경 점적관수

서 언 국내에 점적관수(네타핌 제품)가 과수원으로 1987년 처음 도입된 이래, 원예작물 재배에서는 보편적인 관수방법으로 정착되어 가고 있으나 조경분야에서는 스프링클러(살수관수)가 먼저 도입되어 사용되어 오고 있다. 그러나 살수관수는 관수량, 설치조건의 제약, 관수의 균일도, 수압 문제 등으로 인하여 골프장 및 운동장에서만 주로 이용되었으며 그 외 조경분야에서는 이용이 미비한 실정이다. 조경분야에서, 점적관수는 점적호스를 이용한 지표 점적관수만 알려져 있고 지중 점적관수는 알려져 있지 않아, 스프링클러(살수관수)보다 여러 가지 장점이 많음에도 불구하고 외견상의 문제로 인해 일부 묘목 재배업자만 사용하고 있는 실정이다. 압력보상형 점적호스를 이용한 지중 점적관수와 압력보상 버튼을 이용한 점적관수 방법을 소개하여 조경수목에 적절한 관수를 함으로써 정상적인 생육을 유지시켜 주거 및 휴식공간에 푸르름을 제공하고자한다. 점적관수(Drip irrigation)란? 식물이 필요한 수분을 한 방울씩 적절하게 공급하므로써 식물생육이 가장 잘 이루어질 수 있는 토양조건을 만들어 주는 가장 이상적인 관수 방법이다. 토양에 관수가 과다하면 토양 내 모세공극이 물로 채워져 뿌리의 호흡장해를 일으키고 남는 물은 유거수로 빠져 나가게 되므로 수자원의 낭비가 된다. 점적관수를 하여 뿌리군에 소량의 물을 공급하면 토양 내 공간을 공기와 수분으로 적당히 조화시켜 토양의 공기유통에 지장을 주지 않을 뿐만 아니라뿌리 호흡을 촉진시키고 세근이 물을 흡수할 수 있는 가장 이상적인 관수 방법이다. ▲ 지중점적 설치후(한국체대) 점적관수의 장점 첫째 토양 내 수분과 공기가 적절히 조화되어 식물생육이 매우 좋아진다. 점적관수를 하여 야외조건에서 사과나무에 점적관수 시험을 한 결과, 표1과 같이 나타난다. 토양 내 수분과 공기에 비율이 적절히 유지되어 엽의 크기 및 중량이 증가 하였고 또한 신초와 간주(줄기 지름)의 크기가 증가 하였으며 수량도 증수하였다. 또한, 점적관수를 하면 이식 후 조경수목이 죽지 않아 시공비가 절약된다. 둘째 많은 현장시험 결과 살수관수에 비해 30∼50%의 물을 절약할 수 있다. 살수관수를 하면 중첩되게 관수하여야 하므로 관수물량이 많이 소요되며 토양이 부분적으로 과습하여 수목에 피해를 주게된다. 셋째 관수시설시 점적관수는 낮은 수압(1.0-2.0kg/cm2)에서 작동되므로 주배관의 시설비, 펌프의 시설 및 유지비가 적게든다. 넷째 관수시 바람의 영향이 없어 보행자에 피해를 주지 않아 좋고 대기중으로 증발산량이 적어 관수량을 절약할 수 있다. 다섯째 비정형적인 대지나 좁은 면적, 옥상조경, 경사지, 경사지 절개면, 옹벽, 꽃탑, 실내 화단, 창문가 플라워 박스, 아스팔트 위 초화류 화단, 다리 난간, 도로변 가로수 등에도 점적관수를 할 수 있다. 여섯째 관수시 물이 고르게 공급되어 생육이 일정하게 유지된다. 특히 잔디밭이나, 동일한 종류를 재식시 생육이 고르게 된다. 일곱째 관수시 물이 잎에 묻지 않아서 병 발생이 감소되고 농약이나 영양제를 살포한 후 씻겨나가지 않아 효과가 증가된다. 여덟째 비료나 농약을 신속하고 간편하게 공급할 수 있어 관리비가 절약되며 조경수목의 생육이 매우 양호하여 진다. 아홉째 토양수분센서 및 시간에 의한 자동화가 손쉬우며 관수 물량이 부족할 경우 시간적 프로그램에 의해서 자동화하면 시설비를 절약할 수 있다. 조경사업부: 팀장 김희현 (본 원고는 요약문입니다.) 고유한 학문으로 발전하고 있는 경관생태학(2)

Landscape Ecology toward an unified scientific Discipline(2) 경관평가의 요점 ⊙ 경관의 진단 이론적이고 방법론적인 기초에 마련하는 것은 경관생태학에서 도달해야할 목표로 보인다. 무엇보다도 생명을 포함하는 전체적인 내용을 채우는 것이 필요하다. 전체적인 내용에서 전문가의 지식이 어떻게 포함되어야 하는가? 그리고 실질적인 경관계획 및 경관관리에 어떻게 도입될 수 있는가? 지금까지 경관생태학자들은 개별학문분야의 연구자와 마찬가지로 선택적으로 그리고 분석적으로 연구를 하고 있으며, 우리가 전체주의를 언급할 때도 분석적인 환원주의를 구체화하고 있다. 학문으로서의 경관생태학이 응용을 위해 신뢰할만한 기초를 갖추고 있을 때, 예를 들면 모든 공간에서 각 생물에 대한 분절화의 영향과 같은 서로 다른 상황 설명 이상의 것이 필요하다. 일반적인 것에서 특수함을 분리해내는 이론과 마찬가지로 개념, 원리, 방법에서 중심이 되는 어떤 것이 필요하며, 경관생태학이 인간이 절대적으로 가치를 두는 이론적 기초를 가지는 것은 아니다. 그러므로 그사이 중부유럽 특히 독일에서의 경관생태학 연구는 경관진단을 위해 필요하고 효과적인 개념이었으며 이것을 토대로 한 경관관리가 발달하였다. 그러나 폴란드와 일부 다른 나라에서 경관생태학은 연구대상을 위한 통합적인 출발을 구체화한다. 즉 경관은 인간과 구조적, 기능적, 시각적 측면으로 나타나는 인간행위로 인한 영향을 함께 본다. 물론 경관생태학에서 주관적 평가와 주관적인 계획을 하는 것은 아니다. 그러나 이것 역시 사회적인 중요성을 달성하고자 하는 경관현황의 전체적인 설명을 할 수 있는 것은 아니기 때문에 논쟁의 여지가 있다. 목적에 따라 분석된 데이터에 대한 작업이 필요하다. 즉 기술적인 그리고 경제적인 변수로 학문적인 연구와 관찰결과를 조합하여 궁극적으로 경제적 사회적인 범위에서 지리적 생태적 변수로 전환하는 것(자연과학의 범주를 사회과학으로 전환)이 경관진단의 결정적인 단계 또는 경관생태학 적용의 중심이며, 전환의 문제는 사회적 요구와 기능의 관점에서 경관특성에 대한 평가를 포함한다. 그러므로 이를 통해 자연과학적 사실(구조, 과정, 분석적 특성들, 예를 들면 서식지 연결, 기본 배치, 이질성)과 사회-경제적 측면사이의 가교가 다루어질 수 있다. 그러나 심미적 문화적 정신적 요소와 같이 인간이 포함되는 방법론적인 부분은 여전히 상당히 보충될 필요가 있다. ⊙ 경관의 기능/자연공간의 잠재성 자연과 사회사이의 전이문제해결을 위한 기본적인 요소는 경관의 기능 또는 자연공간의 잠재성에 대한 규정이다. 여기에서 경관의 기능은 경관요소들 사이의 또는 패취-바탕-상호연결 사이의 에너지 흐름, 물질순환을 의미하는 것이 아니라(Forman 1981), 경관을 통해 실체화된 인간사회에 의해 직간접적으로 이용될 수 있는 작업을 다루는 것이다. ⊙ 경관개발의 본보기 우리가 자연과 환경의 보호와 이용이라는 다양한 양자택일적인 문제에 직면할 때 본보기는 문제해결의 가능성을 보여준다. 이때에는 학문적인 관점뿐만이 아니라 사회적 관점도 주요한 역할을 한다. 무엇보다도 개념적인 본보기방법과 분리되어져 있는 내용들에서 밀접한 연계는 경관계획에서 표현된다. 학문에 기초하여 사회에 의해 인정되는 생태적 목표나 본보기가 될만한 작업을 촉진하는 것은 전이학문적인 경관생태학을 위한 실질적인 자극이 된다. ▲ 유럽의 알프스는 자연경관이 아름다운 고으로 대단히 유명한 관광지이다. 그러나 이 곳의 경관은 역사적으로 인간의 과다한 숲 이용과 방목의 결과로 생겨난 것이다. 때때로 관광객들은 남겨진 숲 덩어리(혹은 조림지)와 초지의 경계를 보고 아름답다고 감탄한다(1994년 7월, 스위스) 전망 경관생태학이 고유한 학문영역으로 되어가고 있는지 또는 경관생태학에 대하여 이러한 요구가 있는 것인지에 대한 물음은 더 이상 "예" 또는 "아니오"로 대답될 수가 없다. 우리는 지리학, 토양학, 수문학, 식물지리학, 인문과학 등과 같은 많은 학문분야 또는 경관생태학이라는 문제영역에 기여하는 보충적인 견해를 받아들여야 한다. 총체적인 내용(무생물적, 생물적, 사회적 요소의 복잡성과 상호연결에 대한 고려), 공간과 시간관련성, 축척과 차원의존성과 같은 다양한 기본원리는 경관생태학의 특징이다 우리가 총체적 개념을 선호할 때, 개별적 관점을 소홀히 해서는 안된다. 과거의 경관생태학에 대한 이론은 실질적으로 경관생태학의 위치를 확고히 하고 학문적 기초를 다지는 것에 기여했다. 그러나 이것은 항상 다시 연속적이며 시스템이 복잡할수록 이것에 대한 고려는 더욱 복잡해진다. 무생물적 생물적 측면의 조합에서 이미 충분히 어려움이 내재되어있으며 사회적 관점에 대한 연결을 다룰 때 이것은 더욱 복잡해진다. 모든 이론적인 문제와 다양한 고려에도 불구하고 자연 및 경관과 인간과의 관계에서 실질적인 문제를 해결함에 있어 경관생태학은 큰 역할을 하고 있다. 경관생태학적 지식과 연구방법은 경제, 계획, 자연보호분야에서 국제적으로 그 의미가 증가하고 있다. 또한 토지이용과 자연보호가 경관과 관련하여 의미를 가질 수 있고 다루어질 수 있다는 인식이 증가하고 있다. 그럼에도 지금까지 실질적인 관리에서 학문적 지식의 실증은 결여되어있다. Ahern(1999)은 생태학과 상(모습)사이의 교류부족을 아쉬워한다. 실질적인 계획가는 무엇보다도 예술적이고 사회적인 견해를 도출해 내었으나 종종 경관계획가와 토지이용가(예를 들면 농부)는 서로 다른 주장을 펴기도 한다. 제안된 사업은 때로는 자연보호분야에 근거하여 토지소유주나 경작자의 이익이나 경제적 가능성을 전혀 고려하지 않는 경우도 있다. 또한 생태학과 경제학의 연결에는 비교적 관심이 적으며 이러한 사실에 근거하여 이러한 부족함에 채우려는 노력이 이루어지고 있다. 미래에는 대부분의 경관에(지표의 부분) 대한 인간의 영향이 증가할 것임에 틀림이 없다. 어떤 요소와 과정이 경관발달에 영향을 미치고 우리가 어떤 방식으로 이것을 조절할지를 이해하는 것은 더욱 중요하다. 경관생태학자는 실체와 거리가 먼 연구를 해서는 안되며 그들의 결과물들이 향후 우리 경관의 개발을 위한 실질적인 문제해결과 전환점에 능동적으로 이용되어야 한다. 여기에 적절한 계획원리와 계획수단, 그리고 정치, 경제, 사회의 양호한 상호연결이 필요하다. 그러나 경관개발을 계획하는 일반적 가능성과 관련하여 우리가 고려해야할 요소는 여전히 많다. 우리가 보호하고자 노력하는 역사적인 인문경관은 계획대로 생성되는 것이 아니라 자연공간에서 인위적인 경제활동의 지속적이고 우연한 결과이다. 세계화를 통해 지역적인 상의 정체성은 더욱 제한되게 된다. 지구의 다양한 경관유형에 세계화는 어떤 결과를 가져오는가? 그리고 우리는 이것을 어떻게 다루는가? 상이한 수천 수백만의 요소들이 하나의 경관에 영향을 미친다. 경관이 혼란스럽게 개발되지 않도록 이들 목표와 계획을 어떻게 연결시킬 것인가? 전체 경관의 이용이라는 과제와 다른 한편으로 이용강도의 증가는 어떠한가? 보호가치가 있는 역사적인 인문경관은 어떤 방식으로 보호될 수 있는가? 도시화의 증가는 어떤 결과를 가져올 것인가? 사회경제적인 고려방식 그리고 경관관리, 경관계획, 경관형성과 마찬가지로 정치와 결정과정에 자연과학적인 내용의 연결은 어떻게 이루어질 수 있는가? 여기에는 수많은 대답이 있으나 또한 그 해답은 학문적인 관심뿐만이 아니라 실질적인 측면에서 관련을 가지는 많은 의문을 야기한다. 이것은 모든 학문영역과 마찬가지로 경관생태학에서도 마찬가지이며 우리가 하나의 문제를 해결할 때 두 개의 새로운 문제가 나타나기도 한다. 송 인 주 Song, In Ju·서울시정개발연구원 부연구위원 (본 원고는 요약문입니다.)

고유한 학문으로 발전하고 있는 경관생태학(2)

Landscape Ecology toward an unified scientific Discipline(2) 경관평가의 요점 ⊙ 경관의 진단 이론적이고 방법론적인 기초에 마련하는 것은 경관생태학에서 도달해야할 목표로 보인다. 무엇보다도 생명을 포함하는 전체적인 내용을 채우는 것이 필요하다. 전체적인 내용에서 전문가의 지식이 어떻게 포함되어야 하는가? 그리고 실질적인 경관계획 및 경관관리에 어떻게 도입될 수 있는가? 지금까지 경관생태학자들은 개별학문분야의 연구자와 마찬가지로 선택적으로 그리고 분석적으로 연구를 하고 있으며, 우리가 전체주의를 언급할 때도 분석적인 환원주의를 구체화하고 있다. 학문으로서의 경관생태학이 응용을 위해 신뢰할만한 기초를 갖추고 있을 때, 예를 들면 모든 공간에서 각 생물에 대한 분절화의 영향과 같은 서로 다른 상황 설명 이상의 것이 필요하다. 일반적인 것에서 특수함을 분리해내는 이론과 마찬가지로 개념, 원리, 방법에서 중심이 되는 어떤 것이 필요하며, 경관생태학이 인간이 절대적으로 가치를 두는 이론적 기초를 가지는 것은 아니다. 그러므로 그사이 중부유럽 특히 독일에서의 경관생태학 연구는 경관진단을 위해 필요하고 효과적인 개념이었으며 이것을 토대로 한 경관관리가 발달하였다. 그러나 폴란드와 일부 다른 나라에서 경관생태학은 연구대상을 위한 통합적인 출발을 구체화한다. 즉 경관은 인간과 구조적, 기능적, 시각적 측면으로 나타나는 인간행위로 인한 영향을 함께 본다. 물론 경관생태학에서 주관적 평가와 주관적인 계획을 하는 것은 아니다. 그러나 이것 역시 사회적인 중요성을 달성하고자 하는 경관현황의 전체적인 설명을 할 수 있는 것은 아니기 때문에 논쟁의 여지가 있다. 목적에 따라 분석된 데이터에 대한 작업이 필요하다. 즉 기술적인 그리고 경제적인 변수로 학문적인 연구와 관찰결과를 조합하여 궁극적으로 경제적 사회적인 범위에서 지리적 생태적 변수로 전환하는 것(자연과학의 범주를 사회과학으로 전환)이 경관진단의 결정적인 단계 또는 경관생태학 적용의 중심이며, 전환의 문제는 사회적 요구와 기능의 관점에서 경관특성에 대한 평가를 포함한다. 그러므로 이를 통해 자연과학적 사실(구조, 과정, 분석적 특성들, 예를 들면 서식지 연결, 기본 배치, 이질성)과 사회-경제적 측면사이의 가교가 다루어질 수 있다. 그러나 심미적 문화적 정신적 요소와 같이 인간이 포함되는 방법론적인 부분은 여전히 상당히 보충될 필요가 있다. ⊙ 경관의 기능/자연공간의 잠재성 자연과 사회사이의 전이문제해결을 위한 기본적인 요소는 경관의 기능 또는 자연공간의 잠재성에 대한 규정이다. 여기에서 경관의 기능은 경관요소들 사이의 또는 패취-바탕-상호연결 사이의 에너지 흐름, 물질순환을 의미하는 것이 아니라(Forman 1981), 경관을 통해 실체화된 인간사회에 의해 직간접적으로 이용될 수 있는 작업을 다루는 것이다. ⊙ 경관개발의 본보기 우리가 자연과 환경의 보호와 이용이라는 다양한 양자택일적인 문제에 직면할 때 본보기는 문제해결의 가능성을 보여준다. 이때에는 학문적인 관점뿐만이 아니라 사회적 관점도 주요한 역할을 한다. 무엇보다도 개념적인 본보기방법과 분리되어져 있는 내용들에서 밀접한 연계는 경관계획에서 표현된다. 학문에 기초하여 사회에 의해 인정되는 생태적 목표나 본보기가 될만한 작업을 촉진하는 것은 전이학문적인 경관생태학을 위한 실질적인 자극이 된다. ▲ 유럽의 알프스는 자연경관이 아름다운 고으로 대단히 유명한 관광지이다. 그러나 이 곳의 경관은 역사적으로 인간의 과다한 숲 이용과 방목의 결과로 생겨난 것이다. 때때로 관광객들은 남겨진 숲 덩어리(혹은 조림지)와 초지의 경계를 보고 아름답다고 감탄한다(1994년 7월, 스위스) 전망 경관생태학이 고유한 학문영역으로 되어가고 있는지 또는 경관생태학에 대하여 이러한 요구가 있는 것인지에 대한 물음은 더 이상 "예" 또는 "아니오"로 대답될 수가 없다. 우리는 지리학, 토양학, 수문학, 식물지리학, 인문과학 등과 같은 많은 학문분야 또는 경관생태학이라는 문제영역에 기여하는 보충적인 견해를 받아들여야 한다. 총체적인 내용(무생물적, 생물적, 사회적 요소의 복잡성과 상호연결에 대한 고려), 공간과 시간관련성, 축척과 차원의존성과 같은 다양한 기본원리는 경관생태학의 특징이다 우리가 총체적 개념을 선호할 때, 개별적 관점을 소홀히 해서는 안된다. 과거의 경관생태학에 대한 이론은 실질적으로 경관생태학의 위치를 확고히 하고 학문적 기초를 다지는 것에 기여했다. 그러나 이것은 항상 다시 연속적이며 시스템이 복잡할수록 이것에 대한 고려는 더욱 복잡해진다. 무생물적 생물적 측면의 조합에서 이미 충분히 어려움이 내재되어있으며 사회적 관점에 대한 연결을 다룰 때 이것은 더욱 복잡해진다. 모든 이론적인 문제와 다양한 고려에도 불구하고 자연 및 경관과 인간과의 관계에서 실질적인 문제를 해결함에 있어 경관생태학은 큰 역할을 하고 있다. 경관생태학적 지식과 연구방법은 경제, 계획, 자연보호분야에서 국제적으로 그 의미가 증가하고 있다. 또한 토지이용과 자연보호가 경관과 관련하여 의미를 가질 수 있고 다루어질 수 있다는 인식이 증가하고 있다. 그럼에도 지금까지 실질적인 관리에서 학문적 지식의 실증은 결여되어있다. Ahern(1999)은 생태학과 상(모습)사이의 교류부족을 아쉬워한다. 실질적인 계획가는 무엇보다도 예술적이고 사회적인 견해를 도출해 내었으나 종종 경관계획가와 토지이용가(예를 들면 농부)는 서로 다른 주장을 펴기도 한다. 제안된 사업은 때로는 자연보호분야에 근거하여 토지소유주나 경작자의 이익이나 경제적 가능성을 전혀 고려하지 않는 경우도 있다. 또한 생태학과 경제학의 연결에는 비교적 관심이 적으며 이러한 사실에 근거하여 이러한 부족함에 채우려는 노력이 이루어지고 있다. 미래에는 대부분의 경관에(지표의 부분) 대한 인간의 영향이 증가할 것임에 틀림이 없다. 어떤 요소와 과정이 경관발달에 영향을 미치고 우리가 어떤 방식으로 이것을 조절할지를 이해하는 것은 더욱 중요하다. 경관생태학자는 실체와 거리가 먼 연구를 해서는 안되며 그들의 결과물들이 향후 우리 경관의 개발을 위한 실질적인 문제해결과 전환점에 능동적으로 이용되어야 한다. 여기에 적절한 계획원리와 계획수단, 그리고 정치, 경제, 사회의 양호한 상호연결이 필요하다. 그러나 경관개발을 계획하는 일반적 가능성과 관련하여 우리가 고려해야할 요소는 여전히 많다. 우리가 보호하고자 노력하는 역사적인 인문경관은 계획대로 생성되는 것이 아니라 자연공간에서 인위적인 경제활동의 지속적이고 우연한 결과이다. 세계화를 통해 지역적인 상의 정체성은 더욱 제한되게 된다. 지구의 다양한 경관유형에 세계화는 어떤 결과를 가져오는가? 그리고 우리는 이것을 어떻게 다루는가? 상이한 수천 수백만의 요소들이 하나의 경관에 영향을 미친다. 경관이 혼란스럽게 개발되지 않도록 이들 목표와 계획을 어떻게 연결시킬 것인가? 전체 경관의 이용이라는 과제와 다른 한편으로 이용강도의 증가는 어떠한가? 보호가치가 있는 역사적인 인문경관은 어떤 방식으로 보호될 수 있는가? 도시화의 증가는 어떤 결과를 가져올 것인가? 사회경제적인 고려방식 그리고 경관관리, 경관계획, 경관형성과 마찬가지로 정치와 결정과정에 자연과학적인 내용의 연결은 어떻게 이루어질 수 있는가? 여기에는 수많은 대답이 있으나 또한 그 해답은 학문적인 관심뿐만이 아니라 실질적인 측면에서 관련을 가지는 많은 의문을 야기한다. 이것은 모든 학문영역과 마찬가지로 경관생태학에서도 마찬가지이며 우리가 하나의 문제를 해결할 때 두 개의 새로운 문제가 나타나기도 한다. 송 인 주 Song, In Ju·서울시정개발연구원 부연구위원 (본 원고는 요약문입니다.) 고유한 학문으로 발전하고 있는 경관생태학

국내에서는 1990년대에 즈음하여 생태적인 토지관리 및 도시계획이 큰 화두로 떠오르면서 이러한 작업을 위한 기초의 일환으로 경관생태학에 대한 관심이 증대되고 있다. 그동안 국내의 생태연구는 인위적인 간섭이 배제된 자연공간을 대상으로 이루어져왔으며 경관에 대한 연구는 그 시각적인 의미가 강하게 부각되어 실질적으로 경관생태학의 본질과는 조금 벗어나 있었기 때문에 이러한 연구결과는 경관생태의 주요한 활용분야인 도시계획 등에 활용되기에는 미흡한 점이 많다. 이것은 단지 국내의 상황만은 아니며 국제적으로도 오늘날의 경관생태학은 통일적인 모습이 아니다. 이것의 원인은 서로 다른 학문분야에 근거한(특히 지리학과 생물학) 경관생태학발전의 역사뿐만이 아니라 이론과 실제사이의 차이에 의한 것이기도 하다. 경관(요소, 과정, 상호작용)의 다양함과 복잡함 때문에 경관생태학은 다양한 측면과 내용을 포함하는 통합적인 역할을 감당해야한다. 경관과 경관생태학에 대한 이해를 돕는 것은 보충의 원리이다. 환경문제의 증가와 지속가능개발의 목표는 실질적인 결과물로서 총체적인 내용을 통하여 인간과 자연의 관계를 고려할 필요성을 부각시키고 있다. 본래 학문간의 명확한 분야경계는 지양되어야 하며, 학문분야별 경계를 넘어서는 것이 중요하다. 이러한 방향으로 나아가는 단계로서 경관에 대한 진단 및 평가, 경관기능의 규명, 자연공간으로의 잠재성, 경관특성의 구체화 등을 논의해보는 것은 의미가 있다. 국제적으로 볼 때(특히 북미와 중부유럽, 필자는 이것을 영어권과 독일어권이라고도 이야기하고 싶다)) 경관생태학은 여전히 분산되어있으며 통일적인 이론을 이끌어내지 못하고 있다. 게다가 학문으로서의 경관생태학과 실질적인 적용에서의 경관생태학사이에 불일치가 계속되고 있다. 이러한 상황은 경관생태학의 다층성에 근거하는데, 즉 다양한 뿌리 또는 근원학문이 특별한 영향을 미치고 있다; 특히 지리학과 미국의 영향을 강하게 받은 생물학. 현재 다루어지고 있는 경관생태학의 주제스펙트럼은 아주 다양하며 접근방식도 각기 상이하다. 하나의 응집된 이론에 대한 연구가 이루어질 수 있을지 그리고 이 과정에서 어떤 가설이 고려될지는 여전히 불투명하다. 경관생태학은 그 자체가 연구목표와 내용을 명확히 할 필요가 있다. 이러한 자기발견은 예를 들면 한 학문분야로서 경관생태학의 통일을 위한 노력, 경관생태학의 어떤 관점이 가장 적절하고 올바른 것인가의 문제, 기초연구와 응용연구의 관계 내지는 총체적인 연구방법과 부분적인 연구방법, 학문적인 교류를 증진시켜 비영어권에서 얻어진 결과들을 세계적으로 확산하는 것을 포함한다. 다음에서는 독일어권의 경관연구자인 Olaf Bastian(2001)의 글을 토대로 경관생태학의 발전과 전망에 대하여 논해보도록 한다. ▲ 석회암지대의 초원생태계 관리는 목적에 따라서 관리 방법이 달라진다. 주로 초원에서 성장하는 난초과 자란과 지치과 지치 등의 서식지 특성을 유지하기 위하여 주기적으로 불을 놓아 초원을 유지한다(1992년 7월, 일본 키타큐슈). 경관개념 경관생태학의 성립과 발전 그리고 전망에 대하여 고려할 때 이를 보다 명확히 하기 위해서는 지금까지 정립된 다양한 정의들을 고려해야만 한다. "경관"이란 그 본질을 이해하기 위해 수십 년 동안 논의가 필요했을 만큼 복잡한 모습이다. 본질을 이해하는 과정에서 때때로 그 견해가 논쟁의 여지가 있는 형태로 발전하기도 해서 오늘날 이 자체는 전혀 합의가 이루어져 있지 않다. 중부유럽 및 동부유럽에서의 이전의 경관개념은 복잡하고도 총체적인 경관해석을 보여주고 있다. Alexander von Humboldt(1849)는 토지의 총체적인 특성에 대하여 언급했으며 Rosenkranz(1850)는 경관을 위계질서를 갖춘 조직적인 자연왕국의 지역시스템으로 간주하였다. Troll(1950)은 경관을 형상, 상호영향, 지세 등을 통하여 나타나는 특정한 특성을 지닌 공간단위로 이해하고 있다. Bobeck & Schmithuesen(1949)은 경관을 여러 현상이 복합되어 나타나는 지표의 한 부분으로 다루고 있다. Woltereck(1928)에 의하면 형태시스템의 개념은 생물군집과 환경사이의 관계나 균형의 특화를 위해 이용이 된다. 이러한 표현은 최근 Naveh(1995)에 의해 다시 관심이 모아지고 있는데 그는 경관은 자연적이고 자기 조직적인 시스템이며 또한 그 자체를 표현할 수 있도록 자기특성이 개방되어있는 것으로 이해되어야 한다고 제안하고 있다. Neef(1967) 경관을 고유한 구조와 과정의 연결을 통한 지표의 특징적인 부분으로 묘사하고 있으며, 여기에서 서식지나 공간의 모든 지리적 요소들의 총체적인 모습이 형성된다. Haase & Richter(1980)는 경관을 지표의 한 부분으로서 자연에 의해 그려진 그리고 사회에 의해 영향을 받아 형성된 공간에 포함되어 있는 내용물과 실체로 표현했다. 경관이란 인간과 자연사이의 물질교환을 통하여 특징지어진 공간-시간 구조물이라는 것이다. 1980년대 라이프찌히 드레스데너 경관생태학파의 영향으로 생물학에서의 생태계개념은 지리생태계의 발전을 가져왔으며 이는 실질적으로 총체적인 평가를 통한 경관연구의 기초이다. 현재의 경관개념에는 자연과학적인 그리고 인문과학적인 측면을 포함하는 경향이 뚜렷하게 증가하고 있다. 그러나 이외에 경관개념에 대한 협의의 해석들이 일반적인데 Forman의 정의에 의하면(1981) 경관은 구조적인 구성요소 또는 경관요소로 구성되어 있으며 경관에서 서로 다른 유래의 토지조각(patches)과 네 가지 유형의 통로, 그리고 바탕을 다룬다. 또한 경관은 수 킬로미터에 걸쳐 나타나는 생태계의 반복이다. 최근에 King(1999)은 "실제로 경관차원이라는 것이 존재하는가?" 라는 문제를 제기했다. 또한 Widacki(1994)는 인공위성사진과 컴퓨터와 GIS데이터의 분석과 평가를 통하여 경관과 지리적 복합체의 표본에 대한 회의를 나타냈다. 경관생태학 Hackel(1866)에 의한 생태학은 생물과 무생물적 환경사이의 상호연관을 연구하는 것이다. 생물지리학자 Troll(1939)은 경관생태학을 대상지의 생물학적 생태적 연결(수직적 고려방식)과 항공사진분석을 통하여 지역의 자연적 생태적 질서(수평적 고려방식)에 대한 자료를 확보하는 것으로 특징짓는다. 후에 Troll(1968)은 경관생태학을 특정 경관조각에서 생물군집과 환경사이의 총체적이고 우세하며 복합적으로 나타나는 상호연관구조로 정의하였다. 경관생태학은 실질적으로 두 개의 학문에서 기인한다(Richling 1994 은 경관생태학을 생물학과 지리학의 결혼으로 표현한다). 이것은 오늘날의 경관생태학의 방향성에 반영된다: 생물학적인 성향은 북미와 서부유럽에서(Forman & Gordon 1968) 지리학적인 성향은 중부유럽 및 동부유럽(Haase 1991, neef 1967, Richling 1994) 그리고 라틴 아메리카에서(vgl. Baume et al. 1994, Cervantes et al. 1999) 특히 발전하였다. 생물학적인 구성요소의 포함은 항공사진을 분석하고 식생을 연구하는 Troll의 접근과 밀접하게 연결이 된다. 여기에 잠재자연식생의 개념이 고려된다. Neef(1961)에 의하면 식생은 경관생태적 구별요소 또는 경관생태적 모습의 주된 생태적 특성인 통합적 요소로서의 가치가 있다. 그러나 지리학에서는 순수한 무생물적 작업영역에서 머무르는 경향이 있다. 경관의 무생물적 부분요소를 위한 지리학적인 측면이 강한 경관생태학적 고려는 지리생태학(트롤에 의하여 국제적인 용어로 자리잡음)이라는 개념에 반대되는 것이다. 이 개념은 최근 많은 연구자가 관심을 보이고 있고 순수한 무생물적 상호연결을 위해 이용되고 있으나 이에 대해서는 많은 논쟁이 이루어지고 있다. 식물과 동물은 무생물적 기초가 없이는 생각할 수 없으며, 동시에 생명이 없이 무생물적으로 분류된 경관요소는 더 이상 존재할 수가 없다. 예를 들어 토양은 생명체로 가득 차있다. 즉 낙엽활엽수림의 살아있는 토양상층은 약 6%의 유기물을 함유하고 있으며 그 안에는 셀 수없이 많은 토양생물이 있다. 이들 생물들은 부식, 무기화, 생물학적 풍화, 토양연화, 통기 등의 기능을 담당한다. 일부 다른 경관생태학의 정의들을 살펴보면 짧고 명료하며 포괄적이다. 예를 들어 Forman(1981)에 의하면 경관생태학이란 경관의 구조, 기능, 발달을 연구하는 것이며, Leser(1997)는 경관생태학은 경관생태계를 구성하는 요소들의(기능적으로 시각적으로 경관이라 표현된다) 상호작용을 연구하는 학문분야이라고 정의하고 있다. 또 다른 논쟁의 여지가 있는 내용은 기초연구와 응용연구의 관계이다. Leser가(1997) 경관생태학을 이론학문분야와 응용학문분야사이에 중심을 둔 학문영역으로 간주한 반면에 다른 학자들은 응용생태학에 경관생태학의 중점을 둔다. 예를 들면 경관생태학은 경관계획에 근거한 응용 생태연구학문이다. 공간의 형성과 이용에 생태학을 적용하는 것에서 경관생태학의 작업분야가 형성된다는 것이다. 실질적인 생태계획의 필요성은 학문으로서의 경관생태학의 발달에 지대한 영향을 미쳤고 또 앞으로도 영향을 줄 것이다. 네덜란드에서는(집중적인 토지이용과 이로 인한 환경문제가 발생하고 있는 다른 나라에서도 마찬가지이지만) 1972년 이래로 경관생태학회가 만들어졌다. 이들 그룹에는 경관을 다루는 많은 학자들과 실무자들이 소속되어있다. 슬로바키아에서 경관생태학이 급속하게 발전하게 된 것은 경관생태계획과 밀접한 관련이 있었다. 이것은 경관생태학의 불가피한 부분이 되었으며 인간사회에 생태적으로 최적인 지속가능한 발전이라는 실질적인 문제해결을 위해 경관생태학의 이론적 원리를 응용할 것을 제시하는 것이다. (감사의 글 : 좋은 경관생태사진을 제공해주신 경관생태연구원(Institute for Landscape, Management and Planning, Seoul)의 홍선기 박사님께 진심으로 감사드립니다.) Landscape Ecology toward an unified scientific Discipline 송 인 주 Song, In Ju·서울시정개발연구원 부연구위원 (본 원고는 요약문입니다.)

고유한 학문으로 발전하고 있는 경관생태학

국내에서는 1990년대에 즈음하여 생태적인 토지관리 및 도시계획이 큰 화두로 떠오르면서 이러한 작업을 위한 기초의 일환으로 경관생태학에 대한 관심이 증대되고 있다. 그동안 국내의 생태연구는 인위적인 간섭이 배제된 자연공간을 대상으로 이루어져왔으며 경관에 대한 연구는 그 시각적인 의미가 강하게 부각되어 실질적으로 경관생태학의 본질과는 조금 벗어나 있었기 때문에 이러한 연구결과는 경관생태의 주요한 활용분야인 도시계획 등에 활용되기에는 미흡한 점이 많다. 이것은 단지 국내의 상황만은 아니며 국제적으로도 오늘날의 경관생태학은 통일적인 모습이 아니다. 이것의 원인은 서로 다른 학문분야에 근거한(특히 지리학과 생물학) 경관생태학발전의 역사뿐만이 아니라 이론과 실제사이의 차이에 의한 것이기도 하다. 경관(요소, 과정, 상호작용)의 다양함과 복잡함 때문에 경관생태학은 다양한 측면과 내용을 포함하는 통합적인 역할을 감당해야한다. 경관과 경관생태학에 대한 이해를 돕는 것은 보충의 원리이다. 환경문제의 증가와 지속가능개발의 목표는 실질적인 결과물로서 총체적인 내용을 통하여 인간과 자연의 관계를 고려할 필요성을 부각시키고 있다. 본래 학문간의 명확한 분야경계는 지양되어야 하며, 학문분야별 경계를 넘어서는 것이 중요하다. 이러한 방향으로 나아가는 단계로서 경관에 대한 진단 및 평가, 경관기능의 규명, 자연공간으로의 잠재성, 경관특성의 구체화 등을 논의해보는 것은 의미가 있다. 국제적으로 볼 때(특히 북미와 중부유럽, 필자는 이것을 영어권과 독일어권이라고도 이야기하고 싶다)) 경관생태학은 여전히 분산되어있으며 통일적인 이론을 이끌어내지 못하고 있다. 게다가 학문으로서의 경관생태학과 실질적인 적용에서의 경관생태학사이에 불일치가 계속되고 있다. 이러한 상황은 경관생태학의 다층성에 근거하는데, 즉 다양한 뿌리 또는 근원학문이 특별한 영향을 미치고 있다; 특히 지리학과 미국의 영향을 강하게 받은 생물학. 현재 다루어지고 있는 경관생태학의 주제스펙트럼은 아주 다양하며 접근방식도 각기 상이하다. 하나의 응집된 이론에 대한 연구가 이루어질 수 있을지 그리고 이 과정에서 어떤 가설이 고려될지는 여전히 불투명하다. 경관생태학은 그 자체가 연구목표와 내용을 명확히 할 필요가 있다. 이러한 자기발견은 예를 들면 한 학문분야로서 경관생태학의 통일을 위한 노력, 경관생태학의 어떤 관점이 가장 적절하고 올바른 것인가의 문제, 기초연구와 응용연구의 관계 내지는 총체적인 연구방법과 부분적인 연구방법, 학문적인 교류를 증진시켜 비영어권에서 얻어진 결과들을 세계적으로 확산하는 것을 포함한다. 다음에서는 독일어권의 경관연구자인 Olaf Bastian(2001)의 글을 토대로 경관생태학의 발전과 전망에 대하여 논해보도록 한다. ▲ 석회암지대의 초원생태계 관리는 목적에 따라서 관리 방법이 달라진다. 주로 초원에서 성장하는 난초과 자란과 지치과 지치 등의 서식지 특성을 유지하기 위하여 주기적으로 불을 놓아 초원을 유지한다(1992년 7월, 일본 키타큐슈). 경관개념 경관생태학의 성립과 발전 그리고 전망에 대하여 고려할 때 이를 보다 명확히 하기 위해서는 지금까지 정립된 다양한 정의들을 고려해야만 한다. "경관"이란 그 본질을 이해하기 위해 수십 년 동안 논의가 필요했을 만큼 복잡한 모습이다. 본질을 이해하는 과정에서 때때로 그 견해가 논쟁의 여지가 있는 형태로 발전하기도 해서 오늘날 이 자체는 전혀 합의가 이루어져 있지 않다. 중부유럽 및 동부유럽에서의 이전의 경관개념은 복잡하고도 총체적인 경관해석을 보여주고 있다. Alexander von Humboldt(1849)는 토지의 총체적인 특성에 대하여 언급했으며 Rosenkranz(1850)는 경관을 위계질서를 갖춘 조직적인 자연왕국의 지역시스템으로 간주하였다. Troll(1950)은 경관을 형상, 상호영향, 지세 등을 통하여 나타나는 특정한 특성을 지닌 공간단위로 이해하고 있다. Bobeck & Schmithuesen(1949)은 경관을 여러 현상이 복합되어 나타나는 지표의 한 부분으로 다루고 있다. Woltereck(1928)에 의하면 형태시스템의 개념은 생물군집과 환경사이의 관계나 균형의 특화를 위해 이용이 된다. 이러한 표현은 최근 Naveh(1995)에 의해 다시 관심이 모아지고 있는데 그는 경관은 자연적이고 자기 조직적인 시스템이며 또한 그 자체를 표현할 수 있도록 자기특성이 개방되어있는 것으로 이해되어야 한다고 제안하고 있다. Neef(1967) 경관을 고유한 구조와 과정의 연결을 통한 지표의 특징적인 부분으로 묘사하고 있으며, 여기에서 서식지나 공간의 모든 지리적 요소들의 총체적인 모습이 형성된다. Haase & Richter(1980)는 경관을 지표의 한 부분으로서 자연에 의해 그려진 그리고 사회에 의해 영향을 받아 형성된 공간에 포함되어 있는 내용물과 실체로 표현했다. 경관이란 인간과 자연사이의 물질교환을 통하여 특징지어진 공간-시간 구조물이라는 것이다. 1980년대 라이프찌히 드레스데너 경관생태학파의 영향으로 생물학에서의 생태계개념은 지리생태계의 발전을 가져왔으며 이는 실질적으로 총체적인 평가를 통한 경관연구의 기초이다. 현재의 경관개념에는 자연과학적인 그리고 인문과학적인 측면을 포함하는 경향이 뚜렷하게 증가하고 있다. 그러나 이외에 경관개념에 대한 협의의 해석들이 일반적인데 Forman의 정의에 의하면(1981) 경관은 구조적인 구성요소 또는 경관요소로 구성되어 있으며 경관에서 서로 다른 유래의 토지조각(patches)과 네 가지 유형의 통로, 그리고 바탕을 다룬다. 또한 경관은 수 킬로미터에 걸쳐 나타나는 생태계의 반복이다. 최근에 King(1999)은 "실제로 경관차원이라는 것이 존재하는가?" 라는 문제를 제기했다. 또한 Widacki(1994)는 인공위성사진과 컴퓨터와 GIS데이터의 분석과 평가를 통하여 경관과 지리적 복합체의 표본에 대한 회의를 나타냈다. 경관생태학 Hackel(1866)에 의한 생태학은 생물과 무생물적 환경사이의 상호연관을 연구하는 것이다. 생물지리학자 Troll(1939)은 경관생태학을 대상지의 생물학적 생태적 연결(수직적 고려방식)과 항공사진분석을 통하여 지역의 자연적 생태적 질서(수평적 고려방식)에 대한 자료를 확보하는 것으로 특징짓는다. 후에 Troll(1968)은 경관생태학을 특정 경관조각에서 생물군집과 환경사이의 총체적이고 우세하며 복합적으로 나타나는 상호연관구조로 정의하였다. 경관생태학은 실질적으로 두 개의 학문에서 기인한다(Richling 1994 은 경관생태학을 생물학과 지리학의 결혼으로 표현한다). 이것은 오늘날의 경관생태학의 방향성에 반영된다: 생물학적인 성향은 북미와 서부유럽에서(Forman & Gordon 1968) 지리학적인 성향은 중부유럽 및 동부유럽(Haase 1991, neef 1967, Richling 1994) 그리고 라틴 아메리카에서(vgl. Baume et al. 1994, Cervantes et al. 1999) 특히 발전하였다. 생물학적인 구성요소의 포함은 항공사진을 분석하고 식생을 연구하는 Troll의 접근과 밀접하게 연결이 된다. 여기에 잠재자연식생의 개념이 고려된다. Neef(1961)에 의하면 식생은 경관생태적 구별요소 또는 경관생태적 모습의 주된 생태적 특성인 통합적 요소로서의 가치가 있다. 그러나 지리학에서는 순수한 무생물적 작업영역에서 머무르는 경향이 있다. 경관의 무생물적 부분요소를 위한 지리학적인 측면이 강한 경관생태학적 고려는 지리생태학(트롤에 의하여 국제적인 용어로 자리잡음)이라는 개념에 반대되는 것이다. 이 개념은 최근 많은 연구자가 관심을 보이고 있고 순수한 무생물적 상호연결을 위해 이용되고 있으나 이에 대해서는 많은 논쟁이 이루어지고 있다. 식물과 동물은 무생물적 기초가 없이는 생각할 수 없으며, 동시에 생명이 없이 무생물적으로 분류된 경관요소는 더 이상 존재할 수가 없다. 예를 들어 토양은 생명체로 가득 차있다. 즉 낙엽활엽수림의 살아있는 토양상층은 약 6%의 유기물을 함유하고 있으며 그 안에는 셀 수없이 많은 토양생물이 있다. 이들 생물들은 부식, 무기화, 생물학적 풍화, 토양연화, 통기 등의 기능을 담당한다. 일부 다른 경관생태학의 정의들을 살펴보면 짧고 명료하며 포괄적이다. 예를 들어 Forman(1981)에 의하면 경관생태학이란 경관의 구조, 기능, 발달을 연구하는 것이며, Leser(1997)는 경관생태학은 경관생태계를 구성하는 요소들의(기능적으로 시각적으로 경관이라 표현된다) 상호작용을 연구하는 학문분야이라고 정의하고 있다. 또 다른 논쟁의 여지가 있는 내용은 기초연구와 응용연구의 관계이다. Leser가(1997) 경관생태학을 이론학문분야와 응용학문분야사이에 중심을 둔 학문영역으로 간주한 반면에 다른 학자들은 응용생태학에 경관생태학의 중점을 둔다. 예를 들면 경관생태학은 경관계획에 근거한 응용 생태연구학문이다. 공간의 형성과 이용에 생태학을 적용하는 것에서 경관생태학의 작업분야가 형성된다는 것이다. 실질적인 생태계획의 필요성은 학문으로서의 경관생태학의 발달에 지대한 영향을 미쳤고 또 앞으로도 영향을 줄 것이다. 네덜란드에서는(집중적인 토지이용과 이로 인한 환경문제가 발생하고 있는 다른 나라에서도 마찬가지이지만) 1972년 이래로 경관생태학회가 만들어졌다. 이들 그룹에는 경관을 다루는 많은 학자들과 실무자들이 소속되어있다. 슬로바키아에서 경관생태학이 급속하게 발전하게 된 것은 경관생태계획과 밀접한 관련이 있었다. 이것은 경관생태학의 불가피한 부분이 되었으며 인간사회에 생태적으로 최적인 지속가능한 발전이라는 실질적인 문제해결을 위해 경관생태학의 이론적 원리를 응용할 것을 제시하는 것이다. (감사의 글 : 좋은 경관생태사진을 제공해주신 경관생태연구원(Institute for Landscape, Management and Planning, Seoul)의 홍선기 박사님께 진심으로 감사드립니다.) Landscape Ecology toward an unified scientific Discipline 송 인 주 Song, In Ju·서울시정개발연구원 부연구위원 (본 원고는 요약문입니다.) 풍수사상과 입지선정(2) -전통주거입지의 풍수특성 규명 : 경주 최식가옥 사례연구

전통주거환경에 관한 연구는 추상적인 해석과 정의에서 탈피해야 하며 개개 건축물에 대해서 구체적이고 직접적인 분석과 해석이 진행되어야 한다. 본 연구는 풍수(風水)라는 전통논리를 통하여 전통주거환경으로서의 주거의 입지특성과 공간배치를 해석코자 하였다. 연구의 내용은 풍수해석을 위한 적용이론의 정립, 주거입지의 풍수적 해석, 주거건축 외부공간 배치의 풍수적 해석, 주거입지를 중심으로 한 마을공간의 물리적 공간특성분석, 주거입지와 주거건축 외부공간의 풍수적 상관성 분석, 주거입지의 풍수적 특성과 물리적 공간특성의 상관관계 분석, 이들의 연구를 기초로 한 풍수적 입지평가모형 개발 등이며 각각의 연구과정에 적합한 방법을 사용하였다. 연구의 범위는 조선시대 상류계층의 주거건축으로서 문화재보호법에 의거 보물 및 중요민속자료로 지정된 152개소 중 43개소를 대상으로 하였다. 본고에서는 이들 중「최식 가옥」에 대한 연구사례를 중심으로 기술하고자 한다. 연구의 과정은 그림1과 같다. ▲ 중문간채에서 바라본 안채의 모습으로 장독대가 안쪽에 배치되어 있다 집터 이야기 이 집터는 신라시대의 요석궁(瑤石宮) 자리였다고 하는 설화가 전해진다. 요석궁은 원효대사와 인연을 맺어 유명해진 곳이다. "스님이 일찍이 어느 날 풍전(風顚) - 상례(常例)를 벗어난 행동 - 을 하여 거리에서 다음과 같이 노래를 불렀다. 그 누가 자리 없는 도끼를 내게 빌리겠는가, 나는 하늘 떠받칠 기둥을 찍으리. - [수허몰가부(誰許沒柯斧)···] 여기에 몰가부(沒柯斧)는 자루 없는 도끼. 자루는 남자의 양물(陽物)에 비유한 말로서 자루 없는 도끼란 즉 과부(寡婦)를 말한다. 지천주(支天柱)는 하늘을 떠받친 기둥, 곧 국가의 동량(棟梁)이 될 인재를 일컫는다. ‘사람들이 아무도 그 노래의 뜻을 알지 못했다. 이때 태종(太宗)이 이 노래를 듣고 말했다. 이 스님은 필경 귀부인을 얻어서 귀한 아들을 낳고자 하는구나. 나라에 큰 현인이 있으면 이보다 더 좋은 일이 없을 것이다.’ 이때 요석궁에 과부 공주(公主)가 있었는데 왕이 궁리(宮吏)에게 명하여 원효를 찾아 데려가라 했다. 궁리가 명령을 받들어 원효를 찾으니, 그는 이미 남산에 내려와 문천교를 지나다가 만났다. 이때 원효는 일부러 물에 빠져서 옷을 적셨다. 궁리가 원효를 요석궁에 데리고 가서 옷을 말리고 그곳에 쉬게 했다. 대사와 공주는 아름다운 사랑을 하게 되어 아들을 낳으니 그가 유명한 설총(薛聰)이다. 설총은 나면서부터 지혜롭고 민첩하여 경서와 역사에 널리 통달하니 신라 10현(新羅十賢) -「三國史記」列傳 薛聰條에 보면 薛聰, 崔承祐, 崔彦 , 金大問, 朴仁範, 元傑, 巨仁, 金雲卿, 金乘訓, 崔致遠을 말한다. - 중의 한 사람이다." 이상은 일연(一然)의 삼국유사(三國遺事)에 기록되어 있는 글이다. 현재 요석궁 자리에는 신라시대에 만들어진 건물의 터와 석교, 석대, 석조 등을 비롯한 유물이 있다. 그 자리에 돈이 많은 최씨가 집을 지었는데 지금의 최씨 가옥이다. 이곳은 뛰어난 신라의 지사(地師)가 점지한 요석궁 명당터 중에서도 가장 좋은 곳에 집을 지었다고 전해온다. 공간 구성 경주 최씨의 종가로 9대째 대를 이어 살고 있다. 1,700년경 이 가옥을 지었다고 하지만 확실한 시기는 알 수 없다. 건물 구성은 사랑채·안채·대문채 등으로 이루어져 있는데 그 중 대문채에는 작은 방과 큰 곳간을 마련하였다. 사랑채는 안마당 맞은편에 있었으나 별당과 함께 1970년 11월 화재로 지금은 터만 남아있다. 사랑채 터 뒤에 있는 안채는 트인 ㅁ자형이나 실제로는 몸채가 ㄷ자형 평면을 가지고 있고 ㄱ자형 사랑채와 一자형 중문채가 어울려 있다. 또한 안채의 서북쪽으로 별도로 마련한 가묘(家廟)가 있는데 남쪽으로 난 반듯한 길이 인상적이다. 안채 뒤로 꽃밭이 있어 집 구성에 아름다움을 더하고 있다. (본 원고는 요약문입니다.) 권 영 휴 Kwon, Young Hyoo· 조경학 박사, 조경기술사, 문화재기술자, (주)대우건설 부장 (본 원고는 요약문입니다)

풍수사상과 입지선정(2) -전통주거입지의 풍수특성 규명 : 경주 최식가옥 사례연구

전통주거환경에 관한 연구는 추상적인 해석과 정의에서 탈피해야 하며 개개 건축물에 대해서 구체적이고 직접적인 분석과 해석이 진행되어야 한다. 본 연구는 풍수(風水)라는 전통논리를 통하여 전통주거환경으로서의 주거의 입지특성과 공간배치를 해석코자 하였다. 연구의 내용은 풍수해석을 위한 적용이론의 정립, 주거입지의 풍수적 해석, 주거건축 외부공간 배치의 풍수적 해석, 주거입지를 중심으로 한 마을공간의 물리적 공간특성분석, 주거입지와 주거건축 외부공간의 풍수적 상관성 분석, 주거입지의 풍수적 특성과 물리적 공간특성의 상관관계 분석, 이들의 연구를 기초로 한 풍수적 입지평가모형 개발 등이며 각각의 연구과정에 적합한 방법을 사용하였다. 연구의 범위는 조선시대 상류계층의 주거건축으로서 문화재보호법에 의거 보물 및 중요민속자료로 지정된 152개소 중 43개소를 대상으로 하였다. 본고에서는 이들 중「최식 가옥」에 대한 연구사례를 중심으로 기술하고자 한다. 연구의 과정은 그림1과 같다. ▲ 중문간채에서 바라본 안채의 모습으로 장독대가 안쪽에 배치되어 있다 집터 이야기 이 집터는 신라시대의 요석궁(瑤石宮) 자리였다고 하는 설화가 전해진다. 요석궁은 원효대사와 인연을 맺어 유명해진 곳이다. "스님이 일찍이 어느 날 풍전(風顚) - 상례(常例)를 벗어난 행동 - 을 하여 거리에서 다음과 같이 노래를 불렀다. 그 누가 자리 없는 도끼를 내게 빌리겠는가, 나는 하늘 떠받칠 기둥을 찍으리. - [수허몰가부(誰許沒柯斧)···] 여기에 몰가부(沒柯斧)는 자루 없는 도끼. 자루는 남자의 양물(陽物)에 비유한 말로서 자루 없는 도끼란 즉 과부(寡婦)를 말한다. 지천주(支天柱)는 하늘을 떠받친 기둥, 곧 국가의 동량(棟梁)이 될 인재를 일컫는다. ‘사람들이 아무도 그 노래의 뜻을 알지 못했다. 이때 태종(太宗)이 이 노래를 듣고 말했다. 이 스님은 필경 귀부인을 얻어서 귀한 아들을 낳고자 하는구나. 나라에 큰 현인이 있으면 이보다 더 좋은 일이 없을 것이다.’ 이때 요석궁에 과부 공주(公主)가 있었는데 왕이 궁리(宮吏)에게 명하여 원효를 찾아 데려가라 했다. 궁리가 명령을 받들어 원효를 찾으니, 그는 이미 남산에 내려와 문천교를 지나다가 만났다. 이때 원효는 일부러 물에 빠져서 옷을 적셨다. 궁리가 원효를 요석궁에 데리고 가서 옷을 말리고 그곳에 쉬게 했다. 대사와 공주는 아름다운 사랑을 하게 되어 아들을 낳으니 그가 유명한 설총(薛聰)이다. 설총은 나면서부터 지혜롭고 민첩하여 경서와 역사에 널리 통달하니 신라 10현(新羅十賢) -「三國史記」列傳 薛聰條에 보면 薛聰, 崔承祐, 崔彦 , 金大問, 朴仁範, 元傑, 巨仁, 金雲卿, 金乘訓, 崔致遠을 말한다. - 중의 한 사람이다." 이상은 일연(一然)의 삼국유사(三國遺事)에 기록되어 있는 글이다. 현재 요석궁 자리에는 신라시대에 만들어진 건물의 터와 석교, 석대, 석조 등을 비롯한 유물이 있다. 그 자리에 돈이 많은 최씨가 집을 지었는데 지금의 최씨 가옥이다. 이곳은 뛰어난 신라의 지사(地師)가 점지한 요석궁 명당터 중에서도 가장 좋은 곳에 집을 지었다고 전해온다. 공간 구성 경주 최씨의 종가로 9대째 대를 이어 살고 있다. 1,700년경 이 가옥을 지었다고 하지만 확실한 시기는 알 수 없다. 건물 구성은 사랑채·안채·대문채 등으로 이루어져 있는데 그 중 대문채에는 작은 방과 큰 곳간을 마련하였다. 사랑채는 안마당 맞은편에 있었으나 별당과 함께 1970년 11월 화재로 지금은 터만 남아있다. 사랑채 터 뒤에 있는 안채는 트인 ㅁ자형이나 실제로는 몸채가 ㄷ자형 평면을 가지고 있고 ㄱ자형 사랑채와 一자형 중문채가 어울려 있다. 또한 안채의 서북쪽으로 별도로 마련한 가묘(家廟)가 있는데 남쪽으로 난 반듯한 길이 인상적이다. 안채 뒤로 꽃밭이 있어 집 구성에 아름다움을 더하고 있다. (본 원고는 요약문입니다.) 권 영 휴 Kwon, Young Hyoo· 조경학 박사, 조경기술사, 문화재기술자, (주)대우건설 부장 (본 원고는 요약문입니다) 프라하 - 자유와 낭만, 소박한 아름다움이 넘실대는 중세 속의 도시

프라하 - 자유와 낭만, 소박한 아름다움이 넘실대는 중세 속의 도시 한번도 가보지 않은 미지의 도시, 프라하가 뿌연 안개 속에서 우리에게 손짓한다. 붉은 벽돌집, 성곽, 고색 창연한 건물 등 중세가 홀연히 우리에게 다가온다. 침묵하고 있는 프라하는 신비와 환상을 자아내고 있다. 도시계획의 화려함과 아름다움이 이에 있다. 중세의 계획철학이 이 도시에 그대로 남아 있는 것이 아닌가. 중세에 계획되고 지어진 도시의 틀이 전쟁과 이데올로기의 물결 속에서 수백년을 거쳐오면서도 중세도시의 골격을 잃지 않고 있는 힘 - 그것이 감탄스러울 뿐이다. 카를4세 왕을 주목하자. 그가 프라하시를 만들었다고 해도 과언은 아니다. 그는 혜안을 가진 도시 설계가였다. 1346년 카를왕은 탁월한 통치력을 인정받아 신성로마제국의 황제에 등극한다. 로마황제시절 로마제국의 그 많은 도시 중에서도 카를은 그의 고향이자 조국인 프라하를 정치·문화적으로 가장 우수한 도시로 만들어 놓았다. ▲ 프라하성에서 내려다 본 프라하 시내 프라하란 도시의 매력은 도시가 소박하고 아름답다는 것이다. 파리의 화려함이나 뉴욕의 번잡함에 비하면 이 도시는 따스한 아름다움을 지니고 있다. 그리고 그 소박하고 따스한 아름다움은 오랜 시간 동안 이 도시에 쌓여져 온 것임을 알 수 있다. 이 도시의 시설물들을 보자. 성당, 다리, 동상, 광장, 박물관으로부터 벤치, 가로등에 이르기까지 이들 시설물들이 이루어 내는 오케스트라적인 경관은 매우 조화롭다. 이러한 표정이 있는 도시 속의 삶은 도시민이 내면에 영향을 미치고, 내면의 거울들은 더 많은 것을 반사해 낸다. 이 것이 바로 프라하를 특징 짓는 도시문화가 아닐까? 먼저 세계에서 가장 야경이 근사하다고 평이 나있는 프라하성으로 올라가 보자. 블타바강과 카를교가 한눈에 들어온다. 성 바로 밑에 펼쳐지는 고색 창연한 주황색의 도시가 너무나 아름답다. 대통령 관저로 이용되고 있는 프라하성 안에는 성 비투스성당, 성 이르지성당, 옛궁전, 보물관등이 자리를 잡고 있다. 이르지 성당에서 언덕길을 내려가다 보면 황금소로라고 불리우는 좁은 골목을 만난다. 이 곳에는 마치 동화 속에서나 나올 것 같은 작은 집들이 사람들을 안으로 유혹하고 있다. 애초에는 성에서 일하던 집사와 하인들이 살던 골목이었으나 나중에는 연금술사들이 모여 살면서 황금소로라는 이름이 붙여졌다. 이 골목에는 여러 개의 상점들이 들어서 있어서 사람들을 이 집 저 집 기웃거리게 만든다. 이 골목길을 유명하게 만든 장본인은 역시 프란츠 카프카이다. 카프가가 살던 집이 바로 이 곳에 있는데 푸른색의 벽에 21번지라고 쓰여진 집이다. 카프카는 유대인 상인의 아들로서 이 곳에서 태어나 자랐다. 카프카는 40세에 정신병으로 죽을 때까지 여기서 살았다. 카프카 생가의 옆집인 20번지에는 하벨 대통령의 영부인이 장애인들에게 수공제품을 만들게 하여 판매하도록 배려한 곳이다. 그 수익금으로 장애인 복지를 위한 사업에 쓰고 있다. 넘실거리는 보라색 물에 떨어지는 햇살이 까를교를 자기 품속에 안아 버릴 것 같다. 작품을 위해 만들었는지 건너는 다리를 위해 만들었는지 모를 정도의 예술품이라고나 할까. 세계인의 이목을 한 몸에 받고 있는 까를교. 1357년에 세워진 이 다리는 길이 520미터, 폭 10미터로서 다리 양쪽에 30개의 성인상이 세워져 있다. 다리 양끝에는 고딕양식의 타워가 있다. 과거 이 타워 위에서 외적을 감시했었다. 저녁시간에 구 시가지 쪽 다리 입구로 가서 까를교의 야경을 보면 탄성이 절로 나온다. 프라하는 자기만의 성곽 속의 시간을 스스로 멈추어 놓았다. 이곳의 시간은 중세인 것이다. 밤이면 동화적인 도시의 얼굴이 더욱 빛난다. 강물 속에 머리를 풀고 꺼꾸로 서 있는 도시풍경. 이 도시를 기행하면서 당신이 경험할 분위기는 대개 이런 코드들이다. 중세, 시민의식, 낭만, 동화, 크리스탈, 성당, 시계, 골목길, 다리, 성, 그리고 자유…… 기행은 그래서 하는 게 아닐까. 긴장되고 바뿐 현실을 뒤로하고 잠시나마 꿈속을 헤메다 오는 그런 것…… Prague, Czechoslovakia 원 제 무 Won, Jaimu·한양대학교 도시대학원 교수 (본 원고는 요약문입니다)

프라하 - 자유와 낭만, 소박한 아름다움이 넘실대는 중세 속의 도시

프라하 - 자유와 낭만, 소박한 아름다움이 넘실대는 중세 속의 도시 한번도 가보지 않은 미지의 도시, 프라하가 뿌연 안개 속에서 우리에게 손짓한다. 붉은 벽돌집, 성곽, 고색 창연한 건물 등 중세가 홀연히 우리에게 다가온다. 침묵하고 있는 프라하는 신비와 환상을 자아내고 있다. 도시계획의 화려함과 아름다움이 이에 있다. 중세의 계획철학이 이 도시에 그대로 남아 있는 것이 아닌가. 중세에 계획되고 지어진 도시의 틀이 전쟁과 이데올로기의 물결 속에서 수백년을 거쳐오면서도 중세도시의 골격을 잃지 않고 있는 힘 - 그것이 감탄스러울 뿐이다. 카를4세 왕을 주목하자. 그가 프라하시를 만들었다고 해도 과언은 아니다. 그는 혜안을 가진 도시 설계가였다. 1346년 카를왕은 탁월한 통치력을 인정받아 신성로마제국의 황제에 등극한다. 로마황제시절 로마제국의 그 많은 도시 중에서도 카를은 그의 고향이자 조국인 프라하를 정치·문화적으로 가장 우수한 도시로 만들어 놓았다. ▲ 프라하성에서 내려다 본 프라하 시내 프라하란 도시의 매력은 도시가 소박하고 아름답다는 것이다. 파리의 화려함이나 뉴욕의 번잡함에 비하면 이 도시는 따스한 아름다움을 지니고 있다. 그리고 그 소박하고 따스한 아름다움은 오랜 시간 동안 이 도시에 쌓여져 온 것임을 알 수 있다. 이 도시의 시설물들을 보자. 성당, 다리, 동상, 광장, 박물관으로부터 벤치, 가로등에 이르기까지 이들 시설물들이 이루어 내는 오케스트라적인 경관은 매우 조화롭다. 이러한 표정이 있는 도시 속의 삶은 도시민이 내면에 영향을 미치고, 내면의 거울들은 더 많은 것을 반사해 낸다. 이 것이 바로 프라하를 특징 짓는 도시문화가 아닐까? 먼저 세계에서 가장 야경이 근사하다고 평이 나있는 프라하성으로 올라가 보자. 블타바강과 카를교가 한눈에 들어온다. 성 바로 밑에 펼쳐지는 고색 창연한 주황색의 도시가 너무나 아름답다. 대통령 관저로 이용되고 있는 프라하성 안에는 성 비투스성당, 성 이르지성당, 옛궁전, 보물관등이 자리를 잡고 있다. 이르지 성당에서 언덕길을 내려가다 보면 황금소로라고 불리우는 좁은 골목을 만난다. 이 곳에는 마치 동화 속에서나 나올 것 같은 작은 집들이 사람들을 안으로 유혹하고 있다. 애초에는 성에서 일하던 집사와 하인들이 살던 골목이었으나 나중에는 연금술사들이 모여 살면서 황금소로라는 이름이 붙여졌다. 이 골목에는 여러 개의 상점들이 들어서 있어서 사람들을 이 집 저 집 기웃거리게 만든다. 이 골목길을 유명하게 만든 장본인은 역시 프란츠 카프카이다. 카프가가 살던 집이 바로 이 곳에 있는데 푸른색의 벽에 21번지라고 쓰여진 집이다. 카프카는 유대인 상인의 아들로서 이 곳에서 태어나 자랐다. 카프카는 40세에 정신병으로 죽을 때까지 여기서 살았다. 카프카 생가의 옆집인 20번지에는 하벨 대통령의 영부인이 장애인들에게 수공제품을 만들게 하여 판매하도록 배려한 곳이다. 그 수익금으로 장애인 복지를 위한 사업에 쓰고 있다. 넘실거리는 보라색 물에 떨어지는 햇살이 까를교를 자기 품속에 안아 버릴 것 같다. 작품을 위해 만들었는지 건너는 다리를 위해 만들었는지 모를 정도의 예술품이라고나 할까. 세계인의 이목을 한 몸에 받고 있는 까를교. 1357년에 세워진 이 다리는 길이 520미터, 폭 10미터로서 다리 양쪽에 30개의 성인상이 세워져 있다. 다리 양끝에는 고딕양식의 타워가 있다. 과거 이 타워 위에서 외적을 감시했었다. 저녁시간에 구 시가지 쪽 다리 입구로 가서 까를교의 야경을 보면 탄성이 절로 나온다. 프라하는 자기만의 성곽 속의 시간을 스스로 멈추어 놓았다. 이곳의 시간은 중세인 것이다. 밤이면 동화적인 도시의 얼굴이 더욱 빛난다. 강물 속에 머리를 풀고 꺼꾸로 서 있는 도시풍경. 이 도시를 기행하면서 당신이 경험할 분위기는 대개 이런 코드들이다. 중세, 시민의식, 낭만, 동화, 크리스탈, 성당, 시계, 골목길, 다리, 성, 그리고 자유…… 기행은 그래서 하는 게 아닐까. 긴장되고 바뿐 현실을 뒤로하고 잠시나마 꿈속을 헤메다 오는 그런 것…… Prague, Czechoslovakia 원 제 무 Won, Jaimu·한양대학교 도시대학원 교수 (본 원고는 요약문입니다) 쉽게 익히는 조경설계프로그램(13)

e-매거진을 참조하시기 바랍니다.

쉽게 익히는 조경설계프로그램(13)

e-매거진을 참조하시기 바랍니다. 문화재조경수리기술자 시험정보(1)

문화재조경수리기술자 시험정보 본지는 2000년의 조경기사·기술사 시험정보, 2001년의 실내조경기사 시험정보 소개에 이어, 이번호부터 문화재조경 수리기술자 시험에 관한 정보를 소개한다. 이번호는 그 첫 번째로 문화재조경 수리기술자 시험에 대한 개략적인 정보가 소개되고, 다음호부터는 기출문제를 중심으로 한 과목별 출제경향이 소개될 예정이다. 관심 있으신 분들에게 많은 도움이 되길 기대한다. - 편집자 주 - 1. 시험자격 문화재보호법 제18조의 3의 결격사유(미성년자, 금치산자 또는 한정치산자, 파산자로서 복권되지 아니한 자)가 없어야 함(기준일:최종합격자 공고일) 2. 시험과목 : 5과목 문화재보호법, 한국사, 조경사, 전통조경, 조경설계 및 시공 3. 과목별 출제 형식 객관식 : 문화재보호법, 한국사, 조경사 (과목별 25문항 총 75문항) 논술식 : 전통조경, 조경설계 및 시공 (과목별 논술형 1문항, 서술형 2문항) 4. 과목별 출제범위 가. 문화재보호법 : 문화재보호법, 시행령, 시행규칙, 문화재전문위원회 규정 나. 한 국 사 : 선사시대부터 근세에 이르기까지 정치, 경제, 사회. 문화사 전반에 걸쳐 출제 되며, 시사성 있는 사항 정리 (유물, 유적 발굴사항) 다. 조 경 사 : 한국조경사는 원시시대부터 근세까지 자세하게 정리 서양조경사와 동양조경사 의 대강 라. 전 통 조 경 : 궁궐조경(경복궁, 창덕궁, 창경궁, 안압지), 별서, 서원, 사찰, 능원, 민가조경을 사례별로 특성을 정리 마. 조경설계및시공 : 일반 및 문화재공간의 설계 및 시공 전반 5. 시험시행 · 시험일정 발표는 9월 초순경 대한매일(구 서울신문)에 공고/ 2001년도는 9월 7일 공고됨 · 1차 시험은 10월 넷째 주 일요일 (2001년도는 10월 28일)( 장소 : 대전시 ) · 시간 1교시 : 09 : 00 ∼ 10 : 20 (80분) → 문화재보호법, 한국사, 조경사 2교시 : 10 : 30 ∼ 12 : 40 (130분) → 전통조경 중 식 : 12 : 40 ∼ 13 : 40 (60분) 3교시 : 13 : 40 ∼ 15 : 50 (130분) → 조경설계 및 시공 · 2차 시험은 1차시험 6주일후에 시행 (2001년도의 경우 12월 14일 시행 / 장소 : 문화재청 - 대전3청사) · 면접내용 : 전문지식 및 응용능력, 역사 및 문화재에 대한 이해, 문화재 수리기술자로서의 사명감 및 역할에 대한 인식 · 최종합격자 발표는 2차 시험후 10일 뒤 (2001년도의 경우는 12월 26일 ) 문화재 조경 수리 기술자 시험에 대하여 문화재 조경 수리 기술자 시험은 문화재청 주관으로 1981년에 처음 시행되었고, 매년 1회 실시되고 있다. 합격자는 매년 평균 7∼8명 정도이나, 2001년에는 1명만이 합격하였다. 작년까지 합격한 기술자는 총 87명이며, 대부분 조경시공회사와 설계사무소에서 활동하고 있다. 최근에 문화재조경업체(문화재수리기술자)가 참여하고 있는 대표적인 공사를 살펴보면, 현재 진행중인 경복궁내 태원전 복원 조경공사가 시공 중에 있고, 작년에는 창덕궁 후원 반도지의 복원을 위한 실측설계를 문화재조경기술자가 있는 조경설계업체가 주도하여 완료하기도 하였다. 이밖에 기타 지방자치단체에서 문화재보호구역내에 조경공사를 시행하고 있다. 문화재 조경업을 하는데 필요한 인력은 문화재수리조경기술자와 문화재수리조경기능자 각 1명이 있어야 하며, 매년 1월말에 문화재청에서 등록을 받고 있는데, 현재 등록된 업체는 대략 20여개 업체 정도이다. 문화재 조경 수리 기술자 시험은 21세기 문화의 세기를 맞이하여 선조들의 소중한 문화유적을 보존 및 복원하고 전통조경공간을 조성하는데 참여할 수 있는 자격이라고 할 수 있다. 문화재청 홈페이지 http://www.ocp.go.kr

문화재조경수리기술자 시험정보(1)

문화재조경수리기술자 시험정보 본지는 2000년의 조경기사·기술사 시험정보, 2001년의 실내조경기사 시험정보 소개에 이어, 이번호부터 문화재조경 수리기술자 시험에 관한 정보를 소개한다. 이번호는 그 첫 번째로 문화재조경 수리기술자 시험에 대한 개략적인 정보가 소개되고, 다음호부터는 기출문제를 중심으로 한 과목별 출제경향이 소개될 예정이다. 관심 있으신 분들에게 많은 도움이 되길 기대한다. - 편집자 주 - 1. 시험자격 문화재보호법 제18조의 3의 결격사유(미성년자, 금치산자 또는 한정치산자, 파산자로서 복권되지 아니한 자)가 없어야 함(기준일:최종합격자 공고일) 2. 시험과목 : 5과목 문화재보호법, 한국사, 조경사, 전통조경, 조경설계 및 시공 3. 과목별 출제 형식 객관식 : 문화재보호법, 한국사, 조경사 (과목별 25문항 총 75문항) 논술식 : 전통조경, 조경설계 및 시공 (과목별 논술형 1문항, 서술형 2문항) 4. 과목별 출제범위 가. 문화재보호법 : 문화재보호법, 시행령, 시행규칙, 문화재전문위원회 규정 나. 한 국 사 : 선사시대부터 근세에 이르기까지 정치, 경제, 사회. 문화사 전반에 걸쳐 출제 되며, 시사성 있는 사항 정리 (유물, 유적 발굴사항) 다. 조 경 사 : 한국조경사는 원시시대부터 근세까지 자세하게 정리 서양조경사와 동양조경사 의 대강 라. 전 통 조 경 : 궁궐조경(경복궁, 창덕궁, 창경궁, 안압지), 별서, 서원, 사찰, 능원, 민가조경을 사례별로 특성을 정리 마. 조경설계및시공 : 일반 및 문화재공간의 설계 및 시공 전반 5. 시험시행 · 시험일정 발표는 9월 초순경 대한매일(구 서울신문)에 공고/ 2001년도는 9월 7일 공고됨 · 1차 시험은 10월 넷째 주 일요일 (2001년도는 10월 28일)( 장소 : 대전시 ) · 시간 1교시 : 09 : 00 ∼ 10 : 20 (80분) → 문화재보호법, 한국사, 조경사 2교시 : 10 : 30 ∼ 12 : 40 (130분) → 전통조경 중 식 : 12 : 40 ∼ 13 : 40 (60분) 3교시 : 13 : 40 ∼ 15 : 50 (130분) → 조경설계 및 시공 · 2차 시험은 1차시험 6주일후에 시행 (2001년도의 경우 12월 14일 시행 / 장소 : 문화재청 - 대전3청사) · 면접내용 : 전문지식 및 응용능력, 역사 및 문화재에 대한 이해, 문화재 수리기술자로서의 사명감 및 역할에 대한 인식 · 최종합격자 발표는 2차 시험후 10일 뒤 (2001년도의 경우는 12월 26일 ) 문화재 조경 수리 기술자 시험에 대하여 문화재 조경 수리 기술자 시험은 문화재청 주관으로 1981년에 처음 시행되었고, 매년 1회 실시되고 있다. 합격자는 매년 평균 7∼8명 정도이나, 2001년에는 1명만이 합격하였다. 작년까지 합격한 기술자는 총 87명이며, 대부분 조경시공회사와 설계사무소에서 활동하고 있다. 최근에 문화재조경업체(문화재수리기술자)가 참여하고 있는 대표적인 공사를 살펴보면, 현재 진행중인 경복궁내 태원전 복원 조경공사가 시공 중에 있고, 작년에는 창덕궁 후원 반도지의 복원을 위한 실측설계를 문화재조경기술자가 있는 조경설계업체가 주도하여 완료하기도 하였다. 이밖에 기타 지방자치단체에서 문화재보호구역내에 조경공사를 시행하고 있다. 문화재 조경업을 하는데 필요한 인력은 문화재수리조경기술자와 문화재수리조경기능자 각 1명이 있어야 하며, 매년 1월말에 문화재청에서 등록을 받고 있는데, 현재 등록된 업체는 대략 20여개 업체 정도이다. 문화재 조경 수리 기술자 시험은 21세기 문화의 세기를 맞이하여 선조들의 소중한 문화유적을 보존 및 복원하고 전통조경공간을 조성하는데 참여할 수 있는 자격이라고 할 수 있다. 문화재청 홈페이지 http://www.ocp.go.kr 어제의 조경에서 21세기 환경조경으로

어제의 조경에서 21세기 환경조경으로 미국 에너지성 에너지기술개발분과 도시열섬현상연구관련 홈페이지 저자는 도시환경계획과 정책을 전공한 조경가로서 도시환경문제의 해결과 밀접한 관련이 있는 도시조경의 역할에 대해 많은 관심을 가지고 연구를 하고 있다. 조경가는 과거에 단순히 한정된 공간의 미적인 표현을 위주로 한 계획이나 설계를 하여 왔다. 하지만 현재 도시화와 이에 따라 수반된 각종 환경문제를 고려한 조경계획이 필수적으로 요구되고, 조경가의 역할도 전통적인 계획이나 설계에 의한 미적인 고려뿐만 아니라 환경적으로 지속가능한 계획 및 설계가 요구되어지고 있다. 이러한 현실에서 한 사람의 조경가로서 도시환경문제의 해결책으로 친환경적 도시조경을 생각해 볼 수 있다. 본인의 경우 현재 조경학을 공부하는 학생들이나 전문가들을 위해 환경계획을 연구하는 입장에서 추천하고 싶은 사이트는 미국 에너지성 에너지기술개발분과(Environemtal Energy Technologies Division)의 도시열섬현상연구관련 홈페이지(Heat Island Group Home Page, http://eetd.lbl.gov/HeatIsland)이다. 이 사이트는 도시환경문제 중 도시열섬현상의 원인과 해결책을 연구하는 곳이다. 이 사이트를 소개함으로써 도시환경과 조경의 관계 및 21세기 조경의 역할에 대해서 한 번 검토해 보는 기회를 가지고자 한다. 도시열섬현상의 원인과 문제점 더운 여름에 도시 한 복판에 서 있으면 도로와 건물들로부터 뿜어져 나오는 열을 느낄 수 있을 것이다. 또한 야간에도 도시외곽 지역이 빠르게 기온이 내려가는 것에 반해, 도시 내부에서는 도로와 건물 등에 축적된 열이 지속적으로 뿜어져 나오게 되어 야간에도 기온이 내려가지 않고 열대야 현상을 일으키는 것을 쉽게 알 수 있다. 요즘 세계의 대부분의 도시들은 주변의 외곽지역보다 보통 1℃에서 4℃ 더 기온이 높다. 또한 인구가 밀집되어 있고 고층 건물이 빽빽하게 들어선 도시 중심지에서 인접한 교외 지역에 비하여 평균 기온이 최소 0.3℃, 최대 10℃가 더 높은 기온 현상을 나타내는데 이것이 바로 도시열섬현상(Heat Island Phenomena, 이하 도시열섬)이다. 포장도로가 많은 도심 지역은 열을 보유할 수 있는 비율이 높아서 낮에는 시골 지역보다 태양에너지를 더 많이 흡수하고, 밤에는 시골 지역보다 열 배출량이 많기 때문에 도시의 대기기온이 시골 지역보다 높게 되는 것이다. 교외 시골 지역은 식물과 포장이 되지 않은 토양에 의해 태양 에너지의 대부분이 물의 증산작용에 의해 사용되기 때문에 공기의 온도는 올라가지 않는 것이다. 즉, 도심은 고층 건물과 도로들이 일몰 후 지표 복사 에너지의 대기 방출을 방해함으로서 기온이 계속 높으며, 난방 열에 의한 인공 열이 더해지는 겨울철의 밤에는 주변 교외 지역과 더 큰 기온 차가 나타난다. 이러한 도시열섬은 특히 여름철에 심각하게 발생하는데, 야간에 심한 불쾌 유발과 함께 에어컨의 사용 급증 그리고 도시 스모그 현상을 가중시킨다. 일반적으로 도시열섬의 원인은 세 가지가 있다. 먼저, 자동차 배기 가스등에 의한 대기 오염과 도시 내의 인공열의 발생, 건축물의 건설이나 지표면의 포장 등에 의한 지표 피복의 상태 변화 그리고 인간 생활이나 산업 활동에 수반된 복잡한 요인 등을 들 수 있겠다. 도시열섬으로 인한 문제는 현재 도시환경문제와 직결하고 있다. 첫째로 전력소비의 증가이다. 여름철 기온의 심각한 상승에 의해 에너지 소비량이 증가하는 것은 당연한 일이며 이 에너지의 대부분은 에어컨에 의한 인공열에 의한 것이다. 또한 에너지 소비가 늘어난다고 하는 것은 화석 연료의 사용이 증가하게 되는 것을 의미하고 이것은 오염수준과 에너지 비용이 증가된다는 것을 의미한다. 미국 에너지성 에너지기술개발분과에 의하면, 100,000 이상의 인구가 있는 도시에서는 0.6℃의 온도가 올라갈 때마다 냉방 소비 전력이 1.5%∼2% 오른다고 한다. 미국의 주요 도시들의 온도는 지난 40년 동안 평균 1.1℃에서 2.2℃가 올랐고 이것은 여름에 냉방을 유지하기 위해 많은 돈을 지불한다는 것을 의미한다. 즉, 미국의 전력 소비의 1/6은 냉방을 위한 것으로 일년에 40억불(52조원)이 냉방비로 쓰여지는 것이다. 두 번째로 스모그 현상 가중을 들 수 있다. 스모그는 광화학 반응에 의해 공기 중에 만들어진다. 이 반응은 높은 온도에서 더 많이 발생하고 활동이 더 강렬해 진다. 도시열섬에 의한 온도상승은 에어컨 사용을 증가시키고 이는 화석 연료 사용의 증가를 의미하는데 이는 오염 수준과 에너지 비용을 증가시키며 이 오염의 증가는 스모그현상으로 나타나게 된다. 그리고 높아진 기온에 의해 그 영향은 더욱 크게 증폭되는 악순환의 연속을 의미하는 것이다. 로스엔젤리스에서 기온이 21℃ 이하 일 때는 스모그의 형성은 일반 평균 보다 낮다. 그러나 21℃ 이상의 온도에서는 0.6℃ 오를 때마다 스모그는 3% 증가하며 기온이 35℃ 일때는 스모그가 아주 많이 증가한다. 로스엔젤리스의 도시열섬현상은 오존 레벨을 10-15% 상승시키며 이로 인해 수백만 달러의 의료비가 지불되고 있다고 한다. 다음으로 건강상의 심각한 위해(危害)를 가져온다. 1995년, 시카고에서는 도시의 높은 기온으로 인해 700명의 노인들이 사망하였다. 도시열섬으로 인한 기온의 상승은 에너지 사용 증가뿐만 아니라 인간의 건강에도 나쁜 영향을 미친다고 한다. 여름밤의 더운 날씨는 낮 동안에 사람들이 받은 열 스트레스를 가라앉혀 줄 수 없다. 그 결과, 도시에서 사망률은 열파동(Heat Wave)의 최고점에서 가장 높다. 예를 들면, 미국의 도시에서는 공격적인 행동(거리 범죄, 폭동 등)들이 더운 날씨에 증가한다는 것이다. 최근의 호주에서의 연구 또한 공격적인 행동과 더운 날씨는 관련이 있다는 것을 보여주었다. 도시열섬현상으로 인한 오존농도의 증가는 눈을 자극하고 폐에 염증과 천식을 일으키며 세균에 대한 면역력을 저하시킨다. 대기 오염으로 인해 로스엔젤리스에서는 매년 건강과 연관된 비용으로 30억 불이 지출된다고 한다. 김 수 봉 Kim, Soo bong · 계명대학교 환경학부 환경정책전공 책임교수 (본 원고는 요약문입니다.)

어제의 조경에서 21세기 환경조경으로

어제의 조경에서 21세기 환경조경으로 미국 에너지성 에너지기술개발분과 도시열섬현상연구관련 홈페이지 저자는 도시환경계획과 정책을 전공한 조경가로서 도시환경문제의 해결과 밀접한 관련이 있는 도시조경의 역할에 대해 많은 관심을 가지고 연구를 하고 있다. 조경가는 과거에 단순히 한정된 공간의 미적인 표현을 위주로 한 계획이나 설계를 하여 왔다. 하지만 현재 도시화와 이에 따라 수반된 각종 환경문제를 고려한 조경계획이 필수적으로 요구되고, 조경가의 역할도 전통적인 계획이나 설계에 의한 미적인 고려뿐만 아니라 환경적으로 지속가능한 계획 및 설계가 요구되어지고 있다. 이러한 현실에서 한 사람의 조경가로서 도시환경문제의 해결책으로 친환경적 도시조경을 생각해 볼 수 있다. 본인의 경우 현재 조경학을 공부하는 학생들이나 전문가들을 위해 환경계획을 연구하는 입장에서 추천하고 싶은 사이트는 미국 에너지성 에너지기술개발분과(Environemtal Energy Technologies Division)의 도시열섬현상연구관련 홈페이지(Heat Island Group Home Page, http://eetd.lbl.gov/HeatIsland)이다. 이 사이트는 도시환경문제 중 도시열섬현상의 원인과 해결책을 연구하는 곳이다. 이 사이트를 소개함으로써 도시환경과 조경의 관계 및 21세기 조경의 역할에 대해서 한 번 검토해 보는 기회를 가지고자 한다. 도시열섬현상의 원인과 문제점 더운 여름에 도시 한 복판에 서 있으면 도로와 건물들로부터 뿜어져 나오는 열을 느낄 수 있을 것이다. 또한 야간에도 도시외곽 지역이 빠르게 기온이 내려가는 것에 반해, 도시 내부에서는 도로와 건물 등에 축적된 열이 지속적으로 뿜어져 나오게 되어 야간에도 기온이 내려가지 않고 열대야 현상을 일으키는 것을 쉽게 알 수 있다. 요즘 세계의 대부분의 도시들은 주변의 외곽지역보다 보통 1℃에서 4℃ 더 기온이 높다. 또한 인구가 밀집되어 있고 고층 건물이 빽빽하게 들어선 도시 중심지에서 인접한 교외 지역에 비하여 평균 기온이 최소 0.3℃, 최대 10℃가 더 높은 기온 현상을 나타내는데 이것이 바로 도시열섬현상(Heat Island Phenomena, 이하 도시열섬)이다. 포장도로가 많은 도심 지역은 열을 보유할 수 있는 비율이 높아서 낮에는 시골 지역보다 태양에너지를 더 많이 흡수하고, 밤에는 시골 지역보다 열 배출량이 많기 때문에 도시의 대기기온이 시골 지역보다 높게 되는 것이다. 교외 시골 지역은 식물과 포장이 되지 않은 토양에 의해 태양 에너지의 대부분이 물의 증산작용에 의해 사용되기 때문에 공기의 온도는 올라가지 않는 것이다. 즉, 도심은 고층 건물과 도로들이 일몰 후 지표 복사 에너지의 대기 방출을 방해함으로서 기온이 계속 높으며, 난방 열에 의한 인공 열이 더해지는 겨울철의 밤에는 주변 교외 지역과 더 큰 기온 차가 나타난다. 이러한 도시열섬은 특히 여름철에 심각하게 발생하는데, 야간에 심한 불쾌 유발과 함께 에어컨의 사용 급증 그리고 도시 스모그 현상을 가중시킨다. 일반적으로 도시열섬의 원인은 세 가지가 있다. 먼저, 자동차 배기 가스등에 의한 대기 오염과 도시 내의 인공열의 발생, 건축물의 건설이나 지표면의 포장 등에 의한 지표 피복의 상태 변화 그리고 인간 생활이나 산업 활동에 수반된 복잡한 요인 등을 들 수 있겠다. 도시열섬으로 인한 문제는 현재 도시환경문제와 직결하고 있다. 첫째로 전력소비의 증가이다. 여름철 기온의 심각한 상승에 의해 에너지 소비량이 증가하는 것은 당연한 일이며 이 에너지의 대부분은 에어컨에 의한 인공열에 의한 것이다. 또한 에너지 소비가 늘어난다고 하는 것은 화석 연료의 사용이 증가하게 되는 것을 의미하고 이것은 오염수준과 에너지 비용이 증가된다는 것을 의미한다. 미국 에너지성 에너지기술개발분과에 의하면, 100,000 이상의 인구가 있는 도시에서는 0.6℃의 온도가 올라갈 때마다 냉방 소비 전력이 1.5%∼2% 오른다고 한다. 미국의 주요 도시들의 온도는 지난 40년 동안 평균 1.1℃에서 2.2℃가 올랐고 이것은 여름에 냉방을 유지하기 위해 많은 돈을 지불한다는 것을 의미한다. 즉, 미국의 전력 소비의 1/6은 냉방을 위한 것으로 일년에 40억불(52조원)이 냉방비로 쓰여지는 것이다. 두 번째로 스모그 현상 가중을 들 수 있다. 스모그는 광화학 반응에 의해 공기 중에 만들어진다. 이 반응은 높은 온도에서 더 많이 발생하고 활동이 더 강렬해 진다. 도시열섬에 의한 온도상승은 에어컨 사용을 증가시키고 이는 화석 연료 사용의 증가를 의미하는데 이는 오염 수준과 에너지 비용을 증가시키며 이 오염의 증가는 스모그현상으로 나타나게 된다. 그리고 높아진 기온에 의해 그 영향은 더욱 크게 증폭되는 악순환의 연속을 의미하는 것이다. 로스엔젤리스에서 기온이 21℃ 이하 일 때는 스모그의 형성은 일반 평균 보다 낮다. 그러나 21℃ 이상의 온도에서는 0.6℃ 오를 때마다 스모그는 3% 증가하며 기온이 35℃ 일때는 스모그가 아주 많이 증가한다. 로스엔젤리스의 도시열섬현상은 오존 레벨을 10-15% 상승시키며 이로 인해 수백만 달러의 의료비가 지불되고 있다고 한다. 다음으로 건강상의 심각한 위해(危害)를 가져온다. 1995년, 시카고에서는 도시의 높은 기온으로 인해 700명의 노인들이 사망하였다. 도시열섬으로 인한 기온의 상승은 에너지 사용 증가뿐만 아니라 인간의 건강에도 나쁜 영향을 미친다고 한다. 여름밤의 더운 날씨는 낮 동안에 사람들이 받은 열 스트레스를 가라앉혀 줄 수 없다. 그 결과, 도시에서 사망률은 열파동(Heat Wave)의 최고점에서 가장 높다. 예를 들면, 미국의 도시에서는 공격적인 행동(거리 범죄, 폭동 등)들이 더운 날씨에 증가한다는 것이다. 최근의 호주에서의 연구 또한 공격적인 행동과 더운 날씨는 관련이 있다는 것을 보여주었다. 도시열섬현상으로 인한 오존농도의 증가는 눈을 자극하고 폐에 염증과 천식을 일으키며 세균에 대한 면역력을 저하시킨다. 대기 오염으로 인해 로스엔젤리스에서는 매년 건강과 연관된 비용으로 30억 불이 지출된다고 한다. 김 수 봉 Kim, Soo bong · 계명대학교 환경학부 환경정책전공 책임교수 (본 원고는 요약문입니다.) 조경설계프로그램(12) - Masterplan 및 판넬만들기(1)

시작하며 하얀 종이가 놓여있다. 조심스레 연필로 끄적인다. 선을 찾고, 형태를 만들고... 겹겹이 쌓인 낙서들이 정리되면 하나, 둘씩 이야기가 만들어진다... 그리고 지금 곱게 색을 입히려한다. AutoCAD 2000으로 작업된 도면이 생각을 정리해주었다면 Photoshop 6.0 은 정리된 생각의 골격에 옷을 입히는 작업이다. 지금까지 살펴 본 [기본명령어] 에서는 옷을 입는 방법에 대해서 살펴보았다. 바지는 어떻게 입고 셔츠는 어떻게 입는지... 이번 호부터 다루는 [Masterplan 및 판넬만들기]에서는 옷을 폼나고 멋지게 입는 코디방법에 대해서 살펴보겠다. cad 도면 layer 정리하기 photoshop 작업을 수월하게 진행하기 위해서는 먼저, cad 도면의 layer가 잘 정리되어 있어야 한다. 적어도 line, text, tree symbol 등으로 layer가 구분되어 있어야 한다. text와 tree symbol 같은 경우는 위치정보 값을 위한 것이지만, line은 영역을 선택하는 데 있어 매우 중요한 요소이므로 반드시 구분되어 있어야 한다. 또한 layer 정리 외에도 최종으로 작업된 cad도면을 photoshop에서 masterplan을 작업하는데 필요한 도면으로 만들기 위해서는 hatch 나 포 장패턴 등 오히려 세부적으로 표현된 부분들을 삭제하는 작업이 병행되어야 한다. 지나치게 자세한 표현들은 오히려 영역을 선택하는데 번잡할 뿐이다. 가령 line 속성을 지닌 layer는 차도, 보도, 포장경계면, 시설물 등의 외곽 경계정도의 정보값만 있으면 된다. EPS 파일 cad 도면의 layer 정리를 마치면 eps 파일로 출력을 하여 photoshop에서 불러들이면 된다. eps 파일 출력은 [AutoCAD2000 인쇄]에서 다루었던 내용이므로 간단히 설명하면, Adobe사에서 만든 출력파일이다. AutoCAD에 plt 파일이라고 생각하면 된다. 대신 eps 파일은 종이에 바로 출력하기 보다는 다른 프로그램에서 활용하기 위해 파일로 출력하는 것이다. ① 출력크기와 Resolution eps 파일을 불러들일 경우 파일의 출력크기, resolution, mode, anti-aliased 등을 설정해야하는 데, 우선 파일의 출력크기와 resolution은 생성되는 파일의 용량 크기를 설정하므로 작업시간과 관련되어 있다. 즉, 최종으로 작업된 masterplan을 A1, A2 등 어떤 크기의 출력물로 인쇄할 지를 고려하여 크기를 설정해야 작업을 수월하게 진행할 수 있다. 예를 들면 A1(841*594)일 경우에는 resolution을 72∼100 pixels/inch 정도로 설정하면 작업시간 뿐만 아니라 최 종 출력물의 해상도도 보장받을 수 있다. 출력 해상도에 지나치게 고려하여 150 이상으로 설정할 경우, 말 못한다고 컴퓨터에게 과중한 스트레스를 주는 것이 아닐까 생각한다. 물론 해상도에서 차이가 있기는 하지만 A1일 경우 100 pixels/inch 나 150 pixels/inch 는 거의 차이가 나지 않는다. (knowhow : A1 size, resolution 72 pixels/inch = A3 size, resolution 150 pixels/inch) ② anti-aliased anti-aliased는 [기본명령어]에서도 잠깐 다루었지만 영역의 선택에 있어 매우 중요하다. anti-aliased가 check 된 상태에서 파일을 불러들일 경우, 이미지 크기 100%에서 보면 선이 부드럽고 깨끗하게 보일지는 몰라도 영역을 선택하는 데 있어 중복되어 불리하다. 그러나 anti-aliased가 check 되지 않았을 경우에는 선이 거칠게 보이기는 하지만 영역을 선택하는데 매우 유리하다. (knowhow : 같은 eps 파일을 anti-aliased가 check된 상태에서, check되지 않을 상태에서 불러들인 후, 영역을 선택할 시에만 사용한 후에 마지막 출력 시 check된 상태의 이미지를 layer on / checke되지 않은 상태의 이미지를 layer off 하면 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을 것이다.) ③ eps 파일 불러오기 eps 파일을 photoshop에서 불러들이는 방법은 크게 두 가지로 [place]명령과 [ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼]을 이용하여 불러들이는 방법이 있다. 간단히 설명하면, place 명령은 각각의 layer 별로 출력된 eps 파일을 하나의 image 파일로 불러들이는 방식이고 ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼은 layer별로 각각의 eps 파일을 불러들인 후, 하나의 image 파일로 만드는 방식이다. 두 방식은 크게 차이가 없어 보이지만, 영역을 선택하는 데 있어 큰 차이가 있다. place 명령은 eps 파일을 anti-aliased가 check 되지 않은 상태에서 불러들인 후, [MENU BAR의 FILE / PLACE]를 실행한다. 그러면 기존에 불러져 있던 eps 파일에 새로운 layer로 eps 파일이 삽입된다. ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼 방식은 실제적인 open 방식이 아니고 layer copy 방식이다. image의 size가 동일할 경우 ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼으로 layer를 다른 파일로 복사하면 정중앙으로 복사되는 것을 응용하는 것이다. 즉, 각각 eps를 불러들인 후 ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼으로 layer를 복사하여 하나의 파일로 만드는 것이다. 차이점은 place 명령을 통한 open 방법은 처음에 불러들이는 eps파일은 anti-aliased를 check 하지 않은 상태에서 불러들일 수 있으나, 그 후에 place 시킨 파일들은 anti-aliased가 check 된 상태에서 불러들여지기 때문에 영역을 선택하는데 있어 매끄럽지 못하다. 그러나 , 후자의 경우 모든 파일을 anti-aliased를 check하지 않은 상태에서 불러들인 후, layer를 복사하므로 영역을 선택하는 데 있어 매우 유리하다. 영역구분하기(Layer 나누기) eps 파일을 모두 불러들였으면 masterplan을 위한 기초 작업은 끝났다. 이제는 layer를 구분하여 영역을 선택하여야 하는 데 photoshop에서 영역을 선택하는 방법에는 marquee tool(M), lasso tool(L), magic wand tool(W) 등이 있다. 기능 및 방법은 [기본명령어]부분에서 설명하였으므로 생략하고, 여기에서는 magic wand tool을 사용한다. eps 파일을 불러들일 경우에 anti-aliased를 check 하지 않고 불러들이는 이유가 바로 magic wand tool를 사용하여 영역을 선택하기 위해서이다. 위의 그림과 같이 magic wand tool을 설정하고 eps layer에서 선택한 후, 미리 만들어 놓은 보행로, 차도, 데크와 같은 layer에 color 나 pattern을 입혀주면 된다. 이번호에서는 AutoCAD에서 작업된 도면을 eps 파일로 출력, Photoshop에서 불러들인 후, 선택하여 영역을 설정하는 masterplan을 위한 기초작업에 대해서 살펴보았다. 기본이 되는 바지를 입고 셔츠를 입었으니 어디에 포인트를 주어야 할지에 대해서는 다음 호에서 살펴볼 것이다. 선택된 영역에 pattern을 주고 effect를 통해서 멋진 악세사리를 달 수 있을 것이다. (본 원고는 요약문입니다.)

조경설계프로그램(12) - Masterplan 및 판넬만들기(1)

시작하며 하얀 종이가 놓여있다. 조심스레 연필로 끄적인다. 선을 찾고, 형태를 만들고... 겹겹이 쌓인 낙서들이 정리되면 하나, 둘씩 이야기가 만들어진다... 그리고 지금 곱게 색을 입히려한다. AutoCAD 2000으로 작업된 도면이 생각을 정리해주었다면 Photoshop 6.0 은 정리된 생각의 골격에 옷을 입히는 작업이다. 지금까지 살펴 본 [기본명령어] 에서는 옷을 입는 방법에 대해서 살펴보았다. 바지는 어떻게 입고 셔츠는 어떻게 입는지... 이번 호부터 다루는 [Masterplan 및 판넬만들기]에서는 옷을 폼나고 멋지게 입는 코디방법에 대해서 살펴보겠다. cad 도면 layer 정리하기 photoshop 작업을 수월하게 진행하기 위해서는 먼저, cad 도면의 layer가 잘 정리되어 있어야 한다. 적어도 line, text, tree symbol 등으로 layer가 구분되어 있어야 한다. text와 tree symbol 같은 경우는 위치정보 값을 위한 것이지만, line은 영역을 선택하는 데 있어 매우 중요한 요소이므로 반드시 구분되어 있어야 한다. 또한 layer 정리 외에도 최종으로 작업된 cad도면을 photoshop에서 masterplan을 작업하는데 필요한 도면으로 만들기 위해서는 hatch 나 포 장패턴 등 오히려 세부적으로 표현된 부분들을 삭제하는 작업이 병행되어야 한다. 지나치게 자세한 표현들은 오히려 영역을 선택하는데 번잡할 뿐이다. 가령 line 속성을 지닌 layer는 차도, 보도, 포장경계면, 시설물 등의 외곽 경계정도의 정보값만 있으면 된다. EPS 파일 cad 도면의 layer 정리를 마치면 eps 파일로 출력을 하여 photoshop에서 불러들이면 된다. eps 파일 출력은 [AutoCAD2000 인쇄]에서 다루었던 내용이므로 간단히 설명하면, Adobe사에서 만든 출력파일이다. AutoCAD에 plt 파일이라고 생각하면 된다. 대신 eps 파일은 종이에 바로 출력하기 보다는 다른 프로그램에서 활용하기 위해 파일로 출력하는 것이다. ① 출력크기와 Resolution eps 파일을 불러들일 경우 파일의 출력크기, resolution, mode, anti-aliased 등을 설정해야하는 데, 우선 파일의 출력크기와 resolution은 생성되는 파일의 용량 크기를 설정하므로 작업시간과 관련되어 있다. 즉, 최종으로 작업된 masterplan을 A1, A2 등 어떤 크기의 출력물로 인쇄할 지를 고려하여 크기를 설정해야 작업을 수월하게 진행할 수 있다. 예를 들면 A1(841*594)일 경우에는 resolution을 72∼100 pixels/inch 정도로 설정하면 작업시간 뿐만 아니라 최 종 출력물의 해상도도 보장받을 수 있다. 출력 해상도에 지나치게 고려하여 150 이상으로 설정할 경우, 말 못한다고 컴퓨터에게 과중한 스트레스를 주는 것이 아닐까 생각한다. 물론 해상도에서 차이가 있기는 하지만 A1일 경우 100 pixels/inch 나 150 pixels/inch 는 거의 차이가 나지 않는다. (knowhow : A1 size, resolution 72 pixels/inch = A3 size, resolution 150 pixels/inch) ② anti-aliased anti-aliased는 [기본명령어]에서도 잠깐 다루었지만 영역의 선택에 있어 매우 중요하다. anti-aliased가 check 된 상태에서 파일을 불러들일 경우, 이미지 크기 100%에서 보면 선이 부드럽고 깨끗하게 보일지는 몰라도 영역을 선택하는 데 있어 중복되어 불리하다. 그러나 anti-aliased가 check 되지 않았을 경우에는 선이 거칠게 보이기는 하지만 영역을 선택하는데 매우 유리하다. (knowhow : 같은 eps 파일을 anti-aliased가 check된 상태에서, check되지 않을 상태에서 불러들인 후, 영역을 선택할 시에만 사용한 후에 마지막 출력 시 check된 상태의 이미지를 layer on / checke되지 않은 상태의 이미지를 layer off 하면 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을 것이다.) ③ eps 파일 불러오기 eps 파일을 photoshop에서 불러들이는 방법은 크게 두 가지로 [place]명령과 [ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼]을 이용하여 불러들이는 방법이 있다. 간단히 설명하면, place 명령은 각각의 layer 별로 출력된 eps 파일을 하나의 image 파일로 불러들이는 방식이고 ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼은 layer별로 각각의 eps 파일을 불러들인 후, 하나의 image 파일로 만드는 방식이다. 두 방식은 크게 차이가 없어 보이지만, 영역을 선택하는 데 있어 큰 차이가 있다. place 명령은 eps 파일을 anti-aliased가 check 되지 않은 상태에서 불러들인 후, [MENU BAR의 FILE / PLACE]를 실행한다. 그러면 기존에 불러져 있던 eps 파일에 새로운 layer로 eps 파일이 삽입된다. ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼 방식은 실제적인 open 방식이 아니고 layer copy 방식이다. image의 size가 동일할 경우 ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼으로 layer를 다른 파일로 복사하면 정중앙으로 복사되는 것을 응용하는 것이다. 즉, 각각 eps를 불러들인 후 ctrl+shift+마우스 왼쪽버튼으로 layer를 복사하여 하나의 파일로 만드는 것이다. 차이점은 place 명령을 통한 open 방법은 처음에 불러들이는 eps파일은 anti-aliased를 check 하지 않은 상태에서 불러들일 수 있으나, 그 후에 place 시킨 파일들은 anti-aliased가 check 된 상태에서 불러들여지기 때문에 영역을 선택하는데 있어 매끄럽지 못하다. 그러나 , 후자의 경우 모든 파일을 anti-aliased를 check하지 않은 상태에서 불러들인 후, layer를 복사하므로 영역을 선택하는 데 있어 매우 유리하다. 영역구분하기(Layer 나누기) eps 파일을 모두 불러들였으면 masterplan을 위한 기초 작업은 끝났다. 이제는 layer를 구분하여 영역을 선택하여야 하는 데 photoshop에서 영역을 선택하는 방법에는 marquee tool(M), lasso tool(L), magic wand tool(W) 등이 있다. 기능 및 방법은 [기본명령어]부분에서 설명하였으므로 생략하고, 여기에서는 magic wand tool을 사용한다. eps 파일을 불러들일 경우에 anti-aliased를 check 하지 않고 불러들이는 이유가 바로 magic wand tool를 사용하여 영역을 선택하기 위해서이다. 위의 그림과 같이 magic wand tool을 설정하고 eps layer에서 선택한 후, 미리 만들어 놓은 보행로, 차도, 데크와 같은 layer에 color 나 pattern을 입혀주면 된다. 이번호에서는 AutoCAD에서 작업된 도면을 eps 파일로 출력, Photoshop에서 불러들인 후, 선택하여 영역을 설정하는 masterplan을 위한 기초작업에 대해서 살펴보았다. 기본이 되는 바지를 입고 셔츠를 입었으니 어디에 포인트를 주어야 할지에 대해서는 다음 호에서 살펴볼 것이다. 선택된 영역에 pattern을 주고 effect를 통해서 멋진 악세사리를 달 수 있을 것이다. (본 원고는 요약문입니다.) 조경공간에서 만나는 점토벽돌(3) - 점토벽돌의 다양한 활용방안

e-매거진을 참조하시기 바랍니다.

조경공간에서 만나는 점토벽돌(3) - 점토벽돌의 다양한 활용방안

e-매거진을 참조하시기 바랍니다.