-

분단에서 화합으로 ‘넘어가는 길’

제2회 예건 조경나눔공모전

분단에서 화합으로 ‘넘어가는 길’

제2회 예건 조경나눔공모전

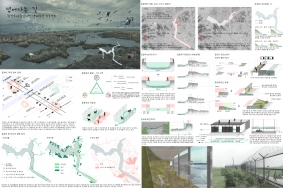

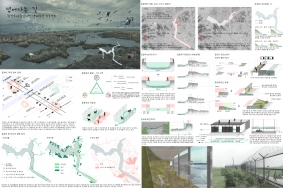

지난 11월 5일 ‘통일기원 공간디자인 학생 아이디어 공모(제2회 예건 조경나눔공모전)’의 심사 결과가 발표되었다. 이 공모전은 환경조경나눔연구원(원장 임승빈)이 주최·주관하고 예건, 환경과조경, 한국조경학회, 한국토지주택공사가 후원했다. 통일의 ‘기원’을 주제로 한 이번 공모전은 분단 시대를 기억하고 통일을 준비할 뿐만 아니라 그 이후까지 기념하는 공간을 설계할 것을 요구했다. 전국의 조경·건축·디자인 관련 대학과 대학원에서 총 53팀이 참가 신청해 35팀이 작품을 접수했으며 이 중 10팀의 작품이 수상했다. 올해는 최우수상(상금 2백만 원)에 ‘넘어가는 길’(청주대학교 환경조경학과 최대운, 금성철, 윤병두), 우수상(상금 1백만 원)에 ‘내게 강 같은 평화’(울산대학교 실내공간디자인과 이혜나)와 ‘2+1=!’(한경대학교 조경학과 양인욱, 김세훈), 가작(상금 50만 원)에 ‘소막을 기억해’(청주대학교 환경조경학과 서홍석, 차다영, 허지은, 김다인), ‘서해5도’(청주대학교 환경조경학과 김영대, 옥성민, 황정아), ‘Flying to the Moon’(한경대학교 조경학과 조설희, 김나래, 권은송), 입선에 ‘마당을 통하다’(한경대학교 조경학과 김경민, 정윤조), ‘통하는 길’(청주대학교 환경조경학과 임재원, 최영규, 김수진, 유지영), ‘바람 참 좋다’(청주대학교 환경조경학과 오수현, 박지은, 한태용, 이지수), ‘통일의 문을 두드리다’(가천대학교 조경학과 박지은, 성웅기, 이소연)가 선정되었다.

심사위원단은 최우수작 ‘넘어가는 길’에 대해 “DMZ의 서쪽 끝 한강 하구의 철책을 구간별로 개방, 유지, 재배치하는 독창적인 설계 개념을 통해 ‘분단 체제 극복’의 상징성을 담아내면서도 생태계 보전의 지혜를 담아내었다”고 평가했다. 한편 마지막 단계까지 최우수작과 경합을 벌인 우수작 ‘내게 강 같은 평화’는 임진강 양편의 북한 개성과 남한 파주를 잇는 교량을 설계하여 통일을 준비하는 적극적인 공감의 공간을 제시한 것으로평가받았으며 우수작 ‘2+1=!’는 한국전쟁의 흔적을 간직하고 있는 철원군 갈마읍의 폐교량인 승일교 양측에 공원을 조성함으로써 근대문화유산을 재조명하고 통일의 염원을 담아내려한 시도가 인상적이었다는 평을 받았다. 최우수작을 포함한 모든 수상팀에게는 『환경과조경』 1년 정기구독권이 부상으로 주어진다.

넘어가는 길

최우수작 ‘넘어가는 길’의 설계 개념은 DMZ와 관련해 현재 강원도에 이미 조성된 공원, 박물관 등의 다양한 시설물이 사전에 계획했던 관광지 및 관광 자원으로서의 역할과 방문객에게 통일을 환기시키는 역할을 제대로 수행하고 있는지에 대한 의문에서 출발했다. 수상작은 문제의식을 바탕으로 역대 정부들의 개발 위주의 DMZ 정책과 박근혜 정권이 추진하고 있는 ‘DMZ세계생태평화공원’의 실효성에 대해 고민했다. 더불어 한반도의 생태축(횡축)을 담당하고 있는 DMZ를 생태적가치가 높다는 이유로 무조건 보전하는 것이 적절한지 다시 검토했다.

‘넘어가는 길’은 지금처럼 남과 북이 대립을 이루고 있는 상황에서는 하나의 상징적인 공간이 조성(개발)된다고 하더라도 그곳이 통일의 기원이 되기에는 부족하다고 판단하고 상징성을 가진 동시에 기능적인 역할을 할 수 있는 공간을 설계하고자 했다. 통일의 발판을 마련하는 동시에 자연을 보전하는 길을 모색하던 중 바닷물과 민물이 만나는 기수 구역에 주목했다. ‘넘어가는 길’의 대상지인 ‘한강 하구 중립 지역’은 육지의 DMZ보다 생물다양성이 풍부하여 보전 가치가 높다는 점, 육지·강·바다가 만나는 지점이라는 점, 대상지에 풍부한 물의 속성이 남과 북의 화합을 상징한다는 점등에서 주목할 가치가 있는 공간이다.

‘넘어가는 길’은 남과 북을 가로지르는 철책을 부분적으로 철거, 개방, 이용함으로써 다양한 활용 방안을 모색했다. 정전 협정 당시 철책은 일시적으로 설치된 것이었으며 우리 민족에게 통일과 철책 제거는 반드시 단시간 내에 이루어야 할 지상과제였다. 하지만 현재 철책은 한강 하구의 동식물을 인간의 간섭으로부터 보호하고 야생 생태계를 보전하는 생태적 역할을 하는동시에 동물의 자유로운 이동을 제한하기도 한다. 수상작은 철책의 아픈 역사를 치유하기 위해 철책 일대를 개방하되 모든 구간의 철책을 제거하는 것이 아니라 현실 상황을 반영하여 부분적으로 개방함으로써 남과 북이 서로 신뢰를 회복할 수 있는 기회를 마련하도록 계획했다. 이를 통해 단기적으로는 남과 북이 서로 경계를 유지하되 신뢰를 회복하면서 통일을 준비할 수 있게 하고, 장기적으로는 통일 이후 자연과 인간의 경계 역할을 하여 한반도의 생태축 역할을 수행하게 하기 위해서다.

먼저 수상작은 한강 하구 중립 지역의 철책 구간을 그 곳에 살고 있는 생물의 특성, 지형, 인간의 영향을 받은 정도 등을 평가하여 구간 A와 구간 B로 나누었다. 인간의 영향을 많이 받은 구간 A는 자연 생태를 보호하기 위해 일부 개방 구간을 제외한 대부분의 철책을 유지하고, 상대적으로 인간의 손이 덜 미친 구간 B는 남과 북이 마주하고 있는 지형적 특성을 반영해 철책을 허물되 보이지 않은 경계를 유지한다.

현재 한강 하구 중립 지역의 철책은 산지와 한강 하구가 직접적으로 접해있는 유형(유형1)과 산지와 철책 사이에 도로가 있는 유형(유형2)으로 구분된다. 수상작은 ‘산지-철책-한강하구’로 이어지는 유형1의 경우에는 기존의 철책을 제거하고, ‘산지-도로-철책-한강 하구’로 이어지는 유형2에는 도로 위로 생태 통로를 조성할 것을 제안했다.

구체적인 철책의 활용 계획으로는 남과 북을 단절시키고 있는 철책을 넘어뜨리고 그 높이만큼 서로의 거리를 좁히는 방안을 제시했다. 공간의 상부는 인간이 이용하고 공간의 하부는 자연에게 내어줌으로써 각자의 공간을 존중하며 공존할 수 있도록 계획했다. 즉, 남과 북의 거리를 좁히되 경계는 여전히 유지하고 자연과 인간이 서로의 영역을 침범하지 않도록 유도한 것이다.

특히 수상작은 분단의 상징물인 철책을 버리지 않고 역사를 ‘기억’하고 ‘기념’하는 매개체로써 활용해 아픈 역사의 상흔을 지우고 감추기보다는 기억하고 활용하는 새로운 통일 한국의 미래를 보여주었다.

-

우리 시대 아버지의 꿈의 초상

클레이아크김해미술관의 ‘아버지의 정원’에 부치는 글

우리 시대 아버지의 꿈의 초상

클레이아크김해미술관의 ‘아버지의 정원’에 부치는 글

클레이아크김해미술관의 두 번째 정원 전시인 ‘아버지의 정원 - 어떤 정원에 대한 현고학現古學적 사색’이 186일간의 전시 일정을 모두 마치고, 한 달 전인 11월 1일 막을 내렸다. 개막 전에 도록을 제작해 배포하는 여타의 전시회와 달리, ‘아버지의 정원’은 계절에 따라다른 느낌과 감성을 전달하는 야외 전시인 점을 고려하여 4월, 6월, 8월, 11월에 작품 사진을 촬영하여 전시 종료 후 도록을 제작했다. 본지는 클레이아크김해미술관의 협조로, 이 도록에 수록된 김아연 교수(서울시립대학교 조경학과)의 작품 해설 ‘우리 시대 아버지의 꿈의초상’을 전재한다. _ 편집자 주

전시 개요

•전시명: 아버지의 정원 - 어떤 정원에 대한 현고학적 사색

•장소: 클레이아크김해미술관 아티스트 가든

•작가: 박승진(디자인 스튜디오 loci 소장), 정상철(jsc archi-tects 대표)

•면적: 약 100m2

•주최: 김해시

•주관: 김해문화재단 클레이아크김해

이 시대 대한민국을 살아가는 우리에게 아버지라는 단어는 특별하다. 그들은 전쟁, 유신과 독재, 경제 성장, 민주화의 격동기를 어떤 식으로든 몸소 치러낸 세대다. 우리 사회가 빚을 지고 있는 그들의 뼈 마디마디에 대한민국의 성장통이 스며 있다. 누구나 아버지가 있다. 그는 큰 산같이 엄하되 든든한 사람일 수도, 다정한 친구 같을 수도, 혹은 벗어나고 싶은 굴레 같은 존재이기도, 한 번도 만나지 못한 갈망의 대상일 수도 있지만 누구에게나 아버지는 있다. 그렇게 제각각인 아버지들의 보편적인 이야기를 작은 땅덩어리에, 그것도 정원이라는 매체로 과연 표현할 수 있을까. 작가의 개인적인 이야기를 소박하게 표현했을 거라는 막연한 추측을 가지고 김해로 향했다. 그날은 비가 내렸고, 이걸 보러 멀리까지 왔는데 참 운도 없다 생각했다. 주차장에 차를 세우고 비를 털어내는 자동차 와이퍼 사이로 들어온하얀 지붕과 담벼락을 보았다. 나는 그렇게 자동차 유리창을 통해 하나의 빛바랜 엽서 속 풍경처럼 아버지 의 정원을 처음 만났다.

박승진의 정원은 늘 얄미울 정도로 간결하고 함축적이다. 스스로 정원을 ‘시’를 만드는 과정에 비유하듯 그가 만들어내는 공간 역시 읽는 사람에게 많은 역할을 떠넘긴다. 그의 정원은 이야기를 좇아가다 보면 나를 잊고 글에 몰입하게 되는 소설이 아니다. 나의 어떤 부분을 끄집어내지 않으면 도무지 읽히지 않는 한 편의 시에 가깝다. 정원을 거닐고 이해하는 과정에서 나는 낯선 아픔을 느꼈다. 그의 아버지와 나의 아버지가 의도치 않게 이 정원에서 마주쳤기 때문이다. 예상치도 않게 그의 아버지의 이야기에서 나의 아버지를 끄집어낸것이다. 그것은 아마도 대한민국 아버지들의 꿈이 닮아있기 때문일 것이다.

대한민국의 성장과 왜곡된 주거 문화의 단면‘아버지의 정원’은 주택 정원을 묘사한다. 작가는 여느 서울 사람들처럼 인생의 대부분을 아파트에서 살았다. 작가가 묘사한 이 집은 대한주택공사가 1970년대 판박이처럼 찍어내어 분양한 서울 변두리의 ‘국민주택’으로 불리던 어느 단독주택을 묘사한다. 박공지붕과 콘크리트 블록 담장은 보급형 단독주택을 담백하게 재현하고 있다. 2015년 현재 70% 이상의 대한민국 사람이 아파트, 연립주택과 같은 공동주택에 살고 있다. 불과 1970년대 초반만 해도 95%가 단독주택에 살았다는 사실을 도무지 믿기 힘든 ‘아파트 공화국’에 살고 있다. ‘아버지의 정원’은 작가의 유년 시절 기억을 소박하게 묘사하는 동시에 아파트라는 현대의 지배적 주거 문화를 비판적으로 바라본다. 집에 대한 따듯한 시선의 이면에는 정원을 빼앗아버린 물량 공급 중심의 주택 정책에 대한 날선 아쉬움이 배어 있다. 사고파는 투자 상품으로서의 아파트가 상실한 집의 가치는 정원에 투영된다. 아버지의 정원은 우리가 무엇을 놓치고 살고 있는지를 묻는다.

‘아버지의 정원’은 오래된 흑백 텔레비전의 영상처럼 탈색된 기억의 소품들을 담고 있다. 고유의 색을 빼앗긴 사물들은 그래서 누구나의 기억을 투영할 수 있는 도화지가 된다. 작가의 어린 시절 강아지인 로미는 나의 뽀삐이자 이웃집의 바둑이, 누군가의 누렁이가 된다. 작가는 자신만의 은밀한 유년기의 기억 속에서 호출해온 사물들의 색을 제거하여 모두의 기억으로 만들어버렸다. 우리의 기억들은 ‘보급된’ 집과 사물들에서 자유롭지 않은 셈이다.

정원, 땅과 공간을 정의하는 일

그의 정원 작업은 땅을 찾는 과정에서 시작한다. 넓은 미술관 부지에서 하필이면 잘 보이지도 않는 주차장 옆 한 편이라니. 여느 작가라면 눈에 잘 띄고 주변이 정돈된 반듯한 부지를 탐냈을 테지만 박승진과 정상철은 후미진 전시관 뒤편을 선택했다. 거대한 건물을 배경으로 세든 듯 들어선 ‘아버지의 정원’은 대형 아파트 사이에 아슬아슬하게 남아있는 오래된 집 한 채를 보는 것 같다. 두 건축물의 스케일적 대비는 정원에 또 다른 콘텍스트를 제공해 준다. 정원은 멀리서 볼 때 하나의 순백색 오브젝트로 보이다가 대문을 통과하는 순간 시각에 의존했던 단편적 감각이 4차원으로 팽창한다. 정원은 더 이상 볼거리가 아닌, 나의 지금을 정의하는, 나를 둘러싼 공간이 된다. 화려한 초화류의 꽃들에 시선을 뺏길 우려가 없으니 훨씬 더 편안하게 정원을 장소로 받아들이게 되는 것이다. 정원이 적절한 위요를 필요조건으로 한다면, 그건 주변으로부터의 분리를 뜻하는 것이 아니라 주변과의 관계를 다시 설정한다는 것이다. 경계는 단절이 아니라 새로운 세계와 마주하는 창이기 때문이다. 그런 측면에서 그의 정원은 주변을 기웃거린다. 동네의 담벼락은 아파트의 벽체와 같이 완벽한 단절과 통제를 의미하지 않는다. 이 담장은 골목을 지나다니는 이웃의 섣부른 참견을 걸러내지 못하며, 동네 아이들의 월담을 눈감아주는, 칸막이 정도의 존재다. 정원의 사다리는 나무의 열매를 딸 때보다 옆 집에 건너갈 때 더 유용하게 쓰였으리라. 심지어 이 담장은 구멍투성이다. 동네 똥개들도 버젓이 제 집처럼 다녀가는 이 허술한 담장이 만들어내는 위요감은 나만을 바라보라는 이기적인 욕망을 포기한 것처럼 보인다.

아버지의 정원은 그렇게 가족들을 위한 내부지향적인 공간이자 이웃과 사회를 만나는 마당이 된다. 아름다운 볼거리보다 공간의 ‘쓸모’에 관심을 갖는 이곳은 그래서 어머니가 아닌 아버지의 정원이다. 어머니가 예쁘게 가꾸는 것에 마음을 쓴다면 아버지는 아이들이 뛰어노는 잔디밭을 관리하고, 함께 공을 차고, 과일 나무의 가지를 치는 일을 중시했을 것이다. 작가들은 ‘아버지의 정원’이라는 주제를 통해 미술관의 전시품이 아닌 미술관의 풍경을 만들었다. 보여주는 것보다 기능하는 것이 중요한 아버지의 정원은 그래서 ‘예쁘다’는피상적인 시각적 감상에서 자유로워질 수 있는 것이다. 아버지에게 정원은 보여주기 위한 장소가 아니다. 가족들이 채워줄 빈 그릇 같은 공간인 것이다.

동네 아버지들이 만드는 정원

어린 시절 아버지가 만들어준 가오리연, 팽이, 새총, 개집을 기억하는가. 아버지는 무언가를 뚝딱뚝딱 잘 만들어주셨지만, 사실 아이들은 썩 맘에 들어 하지 않는다. 부잣집 친구가 아버지가 외국에서 사온 멋진 장난감을 가지고 놀이터에 등장하는 순간 우리 아버지가 만든 어설픈 수제 장난감들은 부끄러움의 상징이 된다. 저런 근사한 장난감을 사줄 능력 없는 야속한 아버지. 아버지가 만든 사물의 정체성은 완벽하지 못함에 있다. 그러나 어설퍼서 생긴 그 틈새를 사랑이 메우고 있다. 건담, 미니카, 바비 인형, 레고는 아버지의 손때 묻은 장난감만큼 기억 속에 오래 남아있지 못하다. 그래서 아버지가 만드는 사물은 엉성하지만 단단하다. 작가들은 정원 만드는 일의 상당 부분을 미술관이 위치한 지역에서 해결했다. 아버지의 정원은 동네 아저씨들, 즉 진례의 아버지들이 함께 만든 곳이다. 동네 자전거 가게에서 허름한 짐자전거를 사고, 벽돌 쌓는 아저씨, 용접하는 아저씨, 목수 아저씨, 철물점 사장님을 모아 ‘마을 잔치하듯’ 만들었다. 정원을 만들며 벌어지는 아버지들의 시끌벅적 야단법석 잔치 한 판이 ‘아버지의 정원’으로 완성되었다.

80%의 미학

아버지의 정원은 모자란다. 난 그 모자람을 사랑한다. 정원은 누군가가 꽉 채워주길 바라는 채우다 만 그릇 같은 곳이다. 작은 일화가 있다. 정원에 심은 수수꽃다리에 슬쩍 무궁화 한 뿌리가 묻어왔다. 이 녀석이 여름에 꽃을 피우기 전까지는 누구도 그 밀항을 알아채지 못했다. 담당 큐레이터가 발견하여 작가에게 묻자 “원래 정원에는 좀 부실한 놈들이 자라는 법이니 측은지심도 정원의 한 부분으로 받아들여야 할 것”이라고 전했다.

나는 최근 유행처럼 번지는 정원박람회에 큰 매력을 느끼지 못한다. 정원이라는 공간이 ‘경쟁’이라는 오디션 프로그램처럼 기획되고 조성되는 것이 서글프고, 짧은 기간의 전시를 겨냥해 모든 것을 화려한 클라이 맥스로 연출하는 상황에 숨 막히기 때문이다. 개별 정원 하나 하나의 완성도에 초점이 맞춰진 ‘박람회’이니만큼 전체로서의 경관 운운하는 것은 옳지 않을 것이다. 그러나 정원의 본질이 기다리고, 변하고, 기르고, 가꾸는 것이라고 할 때, 완성품으로 정원을 소비하는 문화가 정원을 사유하고 가꾸는 것에 앞설까 걱정이다. 정원의 본질은 결과보다는 과정에 있다. 이 부분을 간과한다면, 잡지 화보나 SNS를 점령한 예쁜 사람, 예쁜 물건, 예쁜 장소 사진들처럼, 정원은 예쁘게 포장된 자연 그 이상도 이하도 아닐 것이다. 지금의 정원 박람회는 너무나 빽빽이 자기만을 바라보길 바라는 이기적인 욕망을 가지고 있다. 하나로 어우러지는 풍경이 아니라 자기만의 완결성과 우월성을 중시하는 모자이크식 공간 체험은 결국 정원에 대한 피로감으로 이어질지도 모른다. 이러한 측면에서 ‘아버지의 정원’은 최근 쏟아져 나오는 수많은 장식적 정원에 던지는 질문과도 같다. 100%를 향한 완벽과 통제의 패러노이아가 아닌, 몰래 묻어온 ‘부실한 녀석들’을 품을 수 있는, 동네 똥개가 당당하게 똥을 싸고 갈 수 있는 구멍을 내주는 여백같이 너그러운 존재가 아버지라면 박승진과 정상철의 ‘아버지의 정원’은 그 모자람과 비어있음을 성실하게 구현하고 있다.

우리 시대 아버지에게 바치는 송시

결국 작가는 이 정원을 모두의 아버지의 정원으로 만든다. 작은 땅덩어리 딸린 집 하나 마련해서 가족들과 단란하게 지내고 싶어 자신의 몸뚱이 돌보지 않고 살아온 우리 시대 아버지 누구나 꿈꾸던 작은 이상향이기 때문이다. 지극히 개인적인 것을 통하여 지독히 보편적인 감성을 만드는 그들의 작업. 결국 우리는 같은 꿈을 꿀 수밖에 없는 결핍을 공유하던 세대의 자식들로 태어났다. 자식들 역시 그들의 자식을 위해 정원이 있는 행복한 집 한 칸을 욕망한다. 그렇게 우리 세대는 꿈을 물려받았다. 희망보다는 결핍을 상속받은 것이다.

박승진과 정상철의 정원은, 고단했던 삶, 맘 한 편에 묻어둔, 이 시대 아버지들이 가졌던 ‘우리 집’이라는 꿈의 초상이다.

작가가 부제로 쓰고 있는 ‘현고학現古學’은 동시대 사람들이 기억하는 가까운 과거를 고고학적 시선으로 탐구한다는 의미를 가지고 있다. 이 정원을 마주치기 전까지 나는 우리 시대가 이토록 무서리우리만큼 같은 꿈을 꾸고 있다는 생각을 하지 못했다.

이 글을 처음 끼적거리기 시작할 때 그의 아버지의 부고 소식을 들었다. 그 이후로 좀처럼 글의 진도를 나가지 못했다. 박승진의 아버지는 직접 김해에 오지 못하셨지만 어린 아들이 뛰어놀던 이 작은 정원을 사진으로 보고 잠드셨다. 정원이 작게는 작가의 가족들을, 크게는 이곳을 찾은 많은 가족들을 기억과 꿈이라는 끈으로 다시 한 번 엮어주었으리라. 이 작은 땅덩어리의 위대한 힘, 정원의 본질이 여기에 있다.

김아연은 서울대학교 조경학과와 동대학원 및 미국 버지니아 대학교(University of Virginia) 건축대학원 조경학과를 졸업했다. 미국Stephen Stimson Landscape Architects와 가원조경기술사사무소, 디자인 로직에서 실장으로 일했으며, 국내외 다양한 스케일의 조경설계를 진행해왔다. 자연과 문화의 접합 방식과 자연과 커뮤니티의 변화가 가지는 시학을 다양한 방식으로 표현하는 작업을 하고 있다. 현재 서울시립대학교 조경학과 교수로 재직하며, 느슨한 설계 집단 스튜디오 테라의 대표로서 조경 설계 실무와 설계 교육 사이를 넘나드는 중간 영역에서 활동하고 있다.

-

도시 문화 축제, 릴 3000

2015.9.26.~2016.1.17.

도시 문화 축제, 릴 3000

2015.9.26.~2016.1.17.

파리 북역에서 TGV로 한 시간, 릴 유럽역에 내리자마자 습하고 차가운 바람 덕에 북부 도시의 우울한 가을이 물씬 느껴졌다. 프랑스에서 네 번째로 큰 도시인 릴Lille은 브뤼셀, 런던, 암스테르담 등 북유럽 주요 도시를 이으며 중세시대부터 군사 요충지와 상업 도시로발달했고, 산업혁명 후에는 탄광과 섬유 산업으로 최고의 전성기를 누렸다. 그러나 1970년대 이후 아시아시장에 주도권을 뺏기며 심각한 경제적 타격을 입게 되었다. 버려진 공장, 더 이상 연기를 뿜지 않는 굴뚝, 배가 다니지 않는 운하, 일자리를 잃어버린 노동자들, 그리고 구름이 짙게 깔린 먹먹한 하늘. 도시는 활력을 잃고 자연은 그 자리를 되찾기 시작했다. 릴은 과거의 영광이 폐허로 남아 있는 슬픈 도시로, 프랑스인들에게 가장 살기 싫은 도시로 손꼽히기도 했다.

1990년대, 렘 콜하스, 장 누벨, 크리스티앙 드 포잠박 등 내로라하는 건축가를 초대해 TGV역과 유로스타역을 포함한 교통 및 사업 지구인 유라일을 건설하며 미래지향적 도시 이미지를 만들기 위해 노력했으나, 인근도시를 아우르는 릴만의 지역적 정체성을 찾지 못한채 살기보다는 거쳐가는 도시 이상의 매력을 창출하지 못했다. 그러나 2004년 ‘유럽문화수도’로 선정되면서 도시 변화의 새로운 국면을 맞이하게 되었다. 아이러니하게도, 버려졌던 과거의 산업 유산이 릴만의 고유한 정체성을 살릴 핵심 대안으로 떠올랐다. 새로운 것을 집어넣기보다 기존의 폐건물을 문화와 예술 공간으로 되살려 지역 주민의 참여와 소통을 유도하는 도시재생 실험을 시작한다.

‘릴 3000’ , 도시 여행을 시작하다

2004년, 유럽인들에게 릴이라는 도시를 각인시키는 데 성공하며, 이듬해 도시 문화 축제 ‘릴 3000’이 제정되었다. 3년에 한번씩, 4개월간 한 주제를 가지고 도시곳곳에서 벌어지는 이 행사는 동시대성을 보여주는 젊은 작가들과 다양한 문화 행사 및 참여 프로그램을 통해 도시를 재발견하고 더 나아가 사회와 문명에 대해 고찰하고 미래의 모습을 찾아가는 것을 목적으로 하고 있다. 2006년 인도의 ‘뭄바이의 사람들’을 시작으로, 2009년 동유럽과 이스탄불까지 연결하는 ‘유럽 XXL’, 2012년 골목부터 집문 앞까지 도시 곳곳에 공공 작품을 설치해 일상을 뒤집어엎는 ‘판타스틱’이란 주제로 2백만 명의 관람객을 끌어 모았다.

그리고 2015년, 심각한 유럽 경제 위기로 인한 재정긴축에도 불구하고 ‘르네상스’라는 주제를 걸고 지난 9월 26일 리우의 화려한 카니발로 축제의 시작을 알렸다. 800여개의 이벤트와 문화 행사 그리고 35개의 전시회를 통해 도시의 새로운 미래에 대한 가능성에 질문하고 해답을 찾아나가는 여행이 시작된 것이다.

릴, 르네상스를 일으키는 그 예외적 영감과 정신을 회복하라

불어로 ‘다시 태어나다’라는 의미의 르네상스는 중세의 억압적인 종교의 그늘 속에서 피어난, 유럽 역사에서 가장 혁신적이고 중요한 시기였다. 오늘날 테크놀로지의 발전과 함께 삶의 방식에 대한 새로운 접근과 실험이 세계 곳곳의 도시를 변형시키고 있다는 점에 주목하여 릴은 21세기의 르네상스를 맞이하고 있는, 유럽인들에게 조금은 낯선 다섯 도시인 브라질의 리우데자네이루, 덴마크의 에인트호번, 미국의 디트로이트, 캄보디아의 프놈펜, 한국의 서울을 초청해 ‘릴 3000’ 축제를 열었다. 특히 이 도시들은 전쟁, 경제적 쇠퇴, 독재의 잔재 등 역사적인 고통을 극복해가며 새롭게 태어나고 있는 도시로, 그 모순과 갈등의 목격자이자 대안을 제시하는 적극적인 창조자로 존재하는 예술가들을 초청했다. 각 도시의 전시는 릴 각지에서 열렸는데, 무엇보다 전시가 열린 장소와 초청된 나라 간의 고려가 매우 흥미로웠다.

폐허, 잠재된 생명의 장, 디트로이트, 그리고 생 소뵈르역

짐 자무쉬의 영화, ‘오직 사랑하는 자만이 살아남는다’에는 한밤중에 디트로이트Detroit의 버려진 건물들 사이를 자동차로 배회하는 뱀파이어 연인이 나온다. 시간을 거스르는 그들의 차가운 아름다움과 깨지 못할 꿈을 꾸는 듯한 우울한 폐허의 도시는 묘하게 닮아 있었다. 100년 가까이 모터 시티로 아메리칸 드림을 이끌던 도시는 쇠퇴와 회복을 반복했고, 2008년 이후 40만 명의 실업자를 내며 범죄의 도시가 되었다. 그러나 현재 이 꿈의 도시는 테크노, 블루스, 힙합, 그라피티, 도시 농장, 젊은 도시 예술가들의 은신처가 되면서 또 다른 문화적 아메리칸 드림의 도시가 되고 있다.

디트로이트 전은 19세기 산업 부흥과 함께 지은 화물전용 철도역이지만 산업 침체로 버려졌던 생 소뵈르역Gare Saint Sauveur에서 열렸다. 버려졌던 모습으로 최대한 보존된 이 전시장은 묘하게 산업 도시의 황금기를 맞이하다 유령 도시가 된 디트로이트와 닮아 있었다. 작품을 설치했다기보다 디트로이트 예술가들의 아틀리에를 그대로 옮겨놓은 듯한 전시는 작품 전체가 어울려 도시적 분위기를 만들어내면서 우리로 하여금 릴이 아닌 디트로이트를 여행하게 한다.

디자인으로 새로 태어난 하이테크 도시 에인트호번 그리고 메종 폴리 드 물랭

필립스의 도시로 호황을 누리던 에인트호번Eindhoven은 필립스가 암스테르담으로 본거지를 옮기며 쇠퇴기를 맞이한다. 2차 산업 쇠퇴와 함께 버려진 공장들은 1990년대 이후 창작 스튜디오로 바뀌며 컬처 메이커culture maker들을 만들어내는 인큐베이터 도시로 재탄생, 현재 세계적으로 가장 혁신적인 디자인 도시로 꼽힌다. 에인트호번 전은 전통적인 전시에서 탈피하여 3D 프린팅과 목공 일을 할 수 있는 팹랩fab lab 형태의 공동 작업장을 제공했다. 참가한 퍼포먼스 아티스트들이 관객과 함께 교류하는 장소인 셈이다. 18세기의 양조장이었던 메종 폴리 드 물랭Maison Folie de Moulins에서 열린 이 전시는 일회성 퍼포먼스가 아니라 이후 릴의 도시 정책에 반영하기 위한 전초전 역할을 한다.

파벨라에서 2016 올림픽까지 리우데자네이루 그리고 메종 폴리 와제므

삼바와 카니발의 도시 리우데자네이루Rio de Janeiro는 산을 배경으로 한 긴 하얀 백사장과 강렬한 태양 등 천혜의 자연 조건을 갖춰 브라질 최고의 아름다운 관광지로 꼽힌다. 그러나 인구의 20% 이상이 가난과 마약, 폭력의 문제가 극심한 빈민촌인 파벨라favela에 살고 있다. 젊은 예술가 집단 ‘카리오카스Cariocas’는 도시 변화의 목격자로서 극단적인 도시 리우의 일상을 그들만의 방식으로 보여준다. 해변의 잡상인, 파벨라의 판잣집, 좁은 골목길, 혼재된 문화 등 리우의 현재를 살아가는 사람들의 모습은 부정적이고 제거해야 할 것이 아니라 이 도시를 매력적으로 만들고 있는 요소임을 웅변하고 있다. 이 전시가 열린 와제므 지구MaisonFolie Wazemmes는 릴에서 외국인이 가장 많이 사는 곳으로 매일 오전 대규모 상설장이 열린다. 가장 싸고 인구 밀도가 높아 젊은 예술가와 아마추어가 모이는, 고급스럽지는 않지만 가장 생동감이 넘치는 지역이라 도시 리우를 전시하기에 릴에서 가장 적절한 곳이다.

새로운 정체성을 찾아 프놈펜 그리고 빈민구제소 박물관

동양의 진주라 불리던 캄보디아의 수도 프놈펜Phnom Penh은 붉은 크메르에 의해 1975년 이후 4년간 빈 도시가 되었다. 이후 40년간의 정치적 갈등 속에 백만 여명의 캄보디아인이 사라져갔으며 도시는 그야말로 킬링 필드가 되었다. 1990년대에 되찾은 수도로서 프놈펜은 급속한 도시화를 경험했다. 무질서한 도시 확장, 지옥 같은 교통난, 무작위적인 건설과 부패, 전통과 현대의 충돌, 세대 간의 갈등을 겪으며 도시의 정체성을 찾아가고 있는 중이다. 이런 도시적 혼란 속에서도 정규 교육을 받지 않은 뛰어난 예술가들이 수없이 배출되고 있는 것에 주목, 캄보디아 출신의 세계적 예술가는 물론, 한번도 외국에 소개되지 않았던 다양한 세대의 예술가들이 초청되었다. 프놈펜 전은 릴에서 가장 역사적이고 고풍스러운 동네인 비유 릴Vieux Lille에 있는, 17세기에 지어진 빈민구제소 박물관Hospice Comtesse Museum에서 열렸다. 옛 병원의 작은 교회당에 설치된 대나무 부처는 역사와 종교를 넘어 인간의 보편적인 고귀함을 보여주고 있다.

전통과 하이퍼모더니티의 간극 서울 그리고 트리포스탈

급격한 현대화, 다이내믹, 나이트라이프, 하이퍼테크닉, 전통, 긴장감, 획일성, 다양성, 콘트라스트. 잠시 서울을 방문했거나 서울에 관심 있는 프랑스 사람들이 가지는 느낌이다. 전시 큐레이터 장 막스 콜라르Jean Max Colard가 대조적이고 복합적인 서울의 모습 때문에 작품을 추려내기 어려웠다고 말할 정도로, 다양한 서울과 한국의 모습이 전시되었다. 복사한 듯 똑같은 아파트 주거 형식, 성형한 소녀들의 모습, DVD방, 줄 맞춰 걸려있는 교복 등 서울의 일상을 사실적으로 보여주는 작품부터 찢어진 산하, 급속한 발전으로 인한 전통과현대의 간극 등 한국 사회가 안고 있는 모순과 갈등을 표현한 작품들이 섞여 서울의 현재를 보여주고 있다. 무엇보다 이우람의 하이테크 설치미술, 일상 언어를 예술로 재탄생시킨 최정화와 이불의 작품들이 프랑스인들의 이목을 끌었다. 이번 서울 전은 신시가지인 유라일지구 옆에 있는 트리포스탈Tripostal에서 열렸다. 과거 우편물을 분류하는 곳이었던 이곳은 ‘빨리, 빨리’라는 주제에 맞게 깊이 있는 주제를 무겁지 않게 다루고 있다.

또한 10월 14일부터 18일까지 서울 주간을 맞이하여 릴 국립건축조경학교와 릴 3000 주관으로 조경진 교수(서울대학교 환경대학원)를 초청, 서울의 르네상스에 대한 컨퍼런스가 열렸다. 조경진 교수는 역사적, 문화적, 정치적 역학 관계를 중심에 두고 서울의 변천사를 소개하며 메타폴리스로서의 서울로 발돋움하기 위한 서울시의 최근 도시 정책과 계획을 설명했다. 대부분의 청중은 K-Pop이나 한국 영화 외에는 서울에 대한 정보가 거의 없어 단기간에 급변한 서울의 역동적 모습을 이해하기 쉽지 않았지만 시민 참여를 통해 도시가 긍정적으로 변해가고 있다는 점에는 큰 공감을 표시했다. 그 밖에 파리에서 이미 큰 성공을 이룬 안은미의 댄스 공연 ‘할머니들Grandmothers’을 비롯하여 K-Pop나이트, 길거리 DJ 공연, 한국 영화 상연 등 이채로운 공연이 열리기도 했다.

릴 3000, 현대를 살고 있는 우리에게 묻다

‘릴 3000’은 문화라는 주제로 낯선 얼굴들을 도시 속에 받아들이며 유럽인들에게 강한 인상을 주었다. 그로 인해 도시는 예외적인 도약을 해왔으며 지역에 대한 자부심을 불어넣는 계기가 되었다고 릴 시장 마르틴 오브리는 평가한다. 어려운 시기가 올 때마다 문화와 예술은 희생되었고 물질적 가치에 그 자리를 쉽게 빼앗겨왔다. 그러나 마르틴 오브리는 그것은 큰 실수이며 예술과 문화만이 새로운 세상에 대한 성찰과 방향을 제시한다며 유럽 경제 위기 속에서도 ‘릴 3000’에 대한 열정을 강하게 나타냈다.

근 몇 년 전부터 프랑스는 경제적 위기로 공공 프로젝트 투자가 특히 줄고 있다. 그로 인해 공공 영역의 많은 조경 회사 및 건축 회사는 문을 닫거나 살생적으로 비용을 줄이기 시작했다. 정치적으로도 사회적인 불안감을 부추기고 자국민 보호 정책을 내세우며 반이민 정책을 펴는 극우파 수장마린 르 펜이 역사적으로 사회당이 주도하던 프랑스 북동부 지역에서조차 표몰이를 시작했다. 그렇게 ‘우리’라는 논리는 보호되어야 할 대상과 해를 끼치는 대상으로 나누는 이분법을 적용하며 두려움을 조장하고 있다. 그럼에도 불구하고 ‘릴 3000’은 침제 분위기를 벗어나 미래에 대한 긍정적 의지와 지속가능한 발전에 대한 참여와 액션을 부추기며 축제를 즐기자 한다. 나아가 이번 도시 축제는 다양성을 적극적으로 받아들이며 민간 차원이나 로컬 중심의 실천을 독려하는 새로운 도시 정책을 위한 시민 동의 과정이기도 하다는 생각이 들었다.

역사 속 스스로 닫은 도시가 영광을 누린 예를 알지 못한다. 반면 타자를 받아들이는 데 주저하지 않았던 도시만이 영광을 누려왔다. 오늘날 여기저기서 위기를 말한다. 위기를 벗어나는 길은 두 가지 뿐이다. 안으로 숨던가, 밖으로 나서던가.

-

제18회 올해의 조경인 시상식

역대 수상자 모임인 ‘올조회’ 회원 참석한 가운데 개최

제18회 올해의 조경인 시상식

역대 수상자 모임인 ‘올조회’ 회원 참석한 가운데 개최

지난 2015년 12월 4일, 본지가 주최한 ‘제18회 올해의 조경인 시상식’이 SC컨벤션센터 아이리스홀에서 개최되었다. 올해의 조경인은 한 해 동안 조경 분야의 발전에 공헌한 분들의 업적을 기리기 위해 1998년부터 시행하고 있는 행사로, 이번 수상자를 포함하여 지금까지총 75명이 올해의 조경인으로 선정되었다. 매년 연말독자 및 관련 단체로부터 후보 추천을 받은 뒤 조경 관련 단체장, 역대 수상자, 본지 자문위원으로 이루어진 별도의 ‘올해의 조경인 선정위원회’를 구성하여 수상자를 선정하고 있으며, 제18회 선정위원회는 지난 2015년 11월 11일 개최되었다. 김남춘 교수(단국대학교, 15회 특별상), 김재준 회장(대한전문건설협회 조경식재공사업협의회, 방림이엘씨 대표), 오순환 과장(서울특별시 공원조성과, 11회 정책분야), 이창환 교수(상지영서대학교, 12회 특별상), 임승빈 원장(환경조경나눔연구원, 7회 학술분야), 조세환 교수(한양대학교, 13회 학술분야), 한승호 회장(한국인공지반녹화협회, 한설그린 대표, 6회 산업분야) 등이 참석한 가운데 진행된 선정위원회 회의 결과, 제18회 올해의 조경인 수상자로 학술 분야에 안계복교수(대구가톨릭대학교), 산업 분야에 신경준 대표(장원조경), 정책 분야에 백운해 처장(한국토지주택공사 도시경관처), 특별상에 이원영 과장(서울특별시 푸른도시국 조경과)이 각각 선정되었다.

학술 분야 수상자인 안계복 교수는 근 40년간 전통 조경 연구의 한 길을 걸으며 총 101편에 달하는 연구 결과를 발표하여 전통 조경의 기본 토양을 다지고 조경의 학문적 발전에 기여했다. 특히 한국전통조경학회장으로서 조경의 업역과 전문성을 보호하기 위해 국토부의 ‘건설기술자 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준’과 문화재청의 ‘문화재수리 등에 관한 법률’ 개정 서명 운동을 추진하고 관련 개선안을 작성하는 등의 다양한 활동을 한 공적이 높게 평가받았다.

산업 분야 수상자인 신경준 대표는 20여 년 동안 장원조경을 경영하며 관련 기술 개발과 연구 활동을 통해 업계 전문성을 강화하는 데 이바지했다. 시공 분야에서 만 30여 년을 걸어온 그는 자타가 인정하는 조경 시공장인이며 조경 하자 관리 전문가다. 또한 한국환경계획·조성협회장을 역임하는 동안 업역 확장을 위해 힘썼고, 젊은 조경 기능인 육성과 시공 환경 개선을 위해서도 많은 노력을 경주하였다.

정책 분야 수장자인 백운해 처장은 한국토지주택공사에서 30년간 일했으며, 2015년 1월 도시경관처 처장으로 부임해 조경계의 크고 작은 현안을 해결하기 위해 애써왔다. 2015년에는 한국조경학회 산학협력 부회장으로도 활동했으며, ‘조경설계 현상공모 간소화’와 ‘업체 평가에 따른 조경자재·공법선정위원회 가감점 제도’ 등 제도 개선에도 많은 기여를 하였다.

특별상 수상자인 이원영 과장은 그간의 발주 사업의 관성을 깨고 ‘서울, 꽃으로 피다’와 같은 시민이 직접 참여하는 사업을 발굴·추진한 점이 높게 평가받았다. 또한, 2014년 한국조경사회와 함께 ‘대한민국 조경문화박람회’를 주최했으며, 2015년에는 서울에서 최초로 ‘서울정원박람회’를 성공적으로 개최해 정원 문화를 확산하는 데 기여했다. 또한, 식재 공사 완료 후 2년간 유지·관리비 일부를 시공 업체에 지원해주는 제도를 서울시 최초로 도입한 점도 공적으로 인정받았다. 본지의 박명권 발행인은 “한국 조경 분야의 발전을 위해 물심양면으로 노력하고 헌신하신 수상자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”는 인사말을 전했고, 올조회회장인 이대성 대표(임원개발)와 전임 올조회 회장인 임승빈 원장의 축사도 이어졌다. 또한 올해의 조경인 기수상자 모임인 ‘올조회’ 회원들도 18회 수상자들에게 축하의 인사를 건넸으며, 조경 분야의 당면한 문제점에 대한 의견 제기와 공유가 현장에서 이루어지기도 했다.

마지막으로 이날 행사에서는 본사에서 발행하는 두 종의 월간지 『환경과조경』 그리고 『에코스케이프』의 활동과 내년 계획에 대해 소개하는 시간도 마련되었다. 『에코스케이프』의 박광윤 팀장은 빠르게 변화하는 조경계의 소식을 전하기 위해 내년부터 잡지의 ‘뉴스’란에 큰변화가 있을 것이며, 신속하지만 깊이를 잃지 않는 보도를 약속하기도 했다.

-

통치 불가능한 도시

정림건축문화재단, 재난 포럼

통치 불가능한 도시

정림건축문화재단, 재난 포럼

지난 2015년 12월 8일 정림건축문화재단의 라운드어바웃에서는 ‘통치 불가능한 도시’를 주제로 정치지리학자 임동근(서울대학교 지리학과 BK 교수)의 강연이 있었다. 이번 포럼은 재난에 관한 10가지 시선을 모은 ‘재난 포럼災難 Forum: 재난을 바라보는 시선들_ 2015. 10. 13. ~ 12. 21.’의 8번째 시간으로 마련되었다. 재난 포럼은 정림건축문화재단과 문화평론가 문강형준이 공동으로 기획한 포럼으로 그간 영화감독, 문학평론가, 도시공학자, 사회학자, 미학자, 건축가, 심리기획자 등 다양한 분야의 강연자들이 ‘재난’을 화두로 질문을 던져왔다. 이 기획은 세월호와 메르스 사건 이후 가속화된 불안감과 낙관이 어지럽게 얽혀 있는 한국 사회의 재난의 징후를 다양한 시선으로 읽어보려는 시도다. 한국에서 도시공학을 공부하고, 프랑스 파리7대학에서 지리학 박사 학위를 받은 임동근은 최근, 2013년 방송된 팟캐스트 ‘김종배의 사사로운 토크’의 ‘도시정치학’ 코너를 보완해 엮은 책, 『메트로폴리스 서울의 탄생』(반비, 2015)의 저자이기도 하다. 이 책을 통해 ‘정치지리학’이란 낯선 영토를 소개한 그는, (지정학이 땅이 만들어 놓은 정치적 효과를 의미한다면 반대로) 정치지리학이란 권력이 땅에 어떤 식으로 영향을 미치는지를 예민하게 관찰하는 학문이라고 설명한다. ‘서울을 통치하기’란 주제로 박사 학위를 받은 그는 이날 포럼에서 도시와 통치술에 관한 푸코의 개념을 넘나들며 이를 다시 메트로폴리스 서울에 적용하기를 반복했다. 숨 가쁘게 질주했던 그의 강연을 따라가 보자.

통치 가능/불가능은 장치의 문제다

현대 도시에서 권력이 작동하지 않는다고 상상해보자. 예를 들어 일주일간 식량을 공급하는 메커니즘을 통제하지 못한다면, 자연재해나 전쟁이 벌어지지 않더라도 도시는 혼돈 그 자체일 것이다. 즉 통치가 불가능한 도시야말로 재난이다. 통치 권력은 ‘장치’를 통해 집행되는데, 통치 불가능한 도시란 장치가 작동하지 않는다는 것을 의미한다. 권력이 장치를 구성해 통치 기제를 만들 때 가장 비용이 적게 드는 방법을 선택하는 경향을 권력의 일반경제학이라고 부른다. 군대에서 산더미처럼 쌓인 흙을 옮길 때 굴착기 대신 저렴한 인건비의 병사를 움직이는 것도 같은 이치다. 푸코는 ‘사법, 규율, 치안’을 권력 기제의 주요 장치로 설명한다. 사법은 금지(명령)하고, 규율은 규범에 따라 규정하고, 치안은 지식을 활용해 현실에 대응한다. 장치와 권력의 일반경제학을 결합해 보면 사법에서 규율로, 그리고 치안 장치로 넘어 갈수록 더 많은 통치 비용이 발생한다. 그러나 현재의 장치로 통치가 불가능하다면, 즉 더 이상 예전처럼 저비용으로 통치할 수 없고 다음 단계의 장치를 활용하는 것이 오히려 저렴한 상황이 오면 장치를 바꿔야 한다. 그래서 오늘날의 도시는 치안 장치의 합으로 볼 수 있다.도시는 인구의 많고 적음이 아니라 시장의 존재 여부에 따라 성립한다. 본래 도시란 필수적인 자원(물과 식량과 같은)을 생산하지 못하고 외부에서 공급받아야 한다.

따라서 식량을 공급하는 네트워크가 끊어지면 도시는 종말을 맞이한다. 만약 가락동 농수산물시장 등 몇몇 센터가 한 달만 기능을 하지 못하면 서울은 마비될 것이다. 도시는 매일매일 물가를 체크하지 않으면 작동하지 않는 너무나 취약한 존재다. 그러나 실제 아무도 매일매일 서울시의 쌀 비축량을 확인하거나 시장에서 가격을 속이는지 단속하지 않는다. 각자 자신의 곳간을 챙기면서 도시는 돌아간다. 권력은 각 곳간을 뒤지는 대신 시장의 지표를 통해 식량의 동선을 체크한다. 이러한 도시의 정보(지식)를 생산하고 지표화(전년도 대비 물가, 계절별 물가와 같은 리듬을 찾는 것)하는 구조를 만드는 것이 치안 장치다. 이때 장치의 역량은 얼마나 우연적이고 일시적인 상황에 대처할 수 있는가로 판가름 난다. 지표를 확인해 (주기성에서 벗어난) 비정상적인 상황을 판단하고 그 위험을 처리하는 것이 치안 장치의 임무다.

메르스를 통해 본 치안 장치의 모순

결론적으로 지식이 없으면 통치가 불가능해진다. 우리는 메르스 사태에서 치안 장치의 역량을 보았다. 우리나라는 구제역에 대처했던 풍부한 경험이 있으므로 충분히 메르스에 대처할 수 있었다. 그런데 메르스 사태가 효과적으로 통제되지 않았던 것은 동물에게 사용했던 장치를 즉각 사람에게 적용하지 않았기 때문이다.메르스 사태를 보며 가장 아쉬웠던 부분은 대부분의사람들이 가지고 있는 휴대폰이 생산하는 정보만 잘 활용했다면, 어느 지역을 집중적으로 통제해야 할지 아주 손쉽게 알아낼 수 있었는데 그러지 못했다는 점이다. 너무 많은 장치가 있다 보니 오히려 어떤 장치들을 선택해 활용할지 판단하지 못한 것이다.

이러한 문제는 도시의 흐름flow과도 관계있다. 도시를 파악해 통치하기 위해서는 사람, 물자, 돈의 흐름(이동)을 잡아야 한다. 문제는 흐름에는 통치에 도움이 되는 흐름과 해가 되는 흐름이 섞여 있다는 것이다. 예를 들어 아군을 위해 도로를 깔았는데, 그 도로로 적군이 들어오는 격이다. 따라서 도시에서 어느 수준까지 흐름을 보장할 것인지가 문제다. 예를 들어 외국인 노동자가 많이 살고 있는 대림동에 통치의 장치가 개입하게 된다면, 이동을 늘려 경계를 없앨 것인가 아니면 구획해서 이들을 따로 관리할 것인가? 다시 구제역 이야기로 돌아가 보자. 서울에서 소비하는 돼지고기의 양을 따져보면, 전국의 돼지를 그 자리에 묶어두는 것은 불가능하다. 그렇다면 바리케이트는 어디에 쳐야 할까?

도시는 끊임없이 움직이면서 이익을 창출하는데, 병균만 멈추게 만들고 돈은 움직이려는 것 자체가 모순이다. 이러한 모순이 치안 장치 본연의 한계다.

장치의 과잉 결정

어떤 문제를 해결하기 위해 만들어진 장치는 그 문제가 사라지면 어떻게 되어야 할까. 예를 들어 버스 안의 범죄를 예방하기 위해 CCTV를 달았는데 어느 순간 더 이상 범죄가 일어나지 않는다면, 범죄가 완전히 사라진 것일까 아니면 CCTV 때문에 범죄가 예방되고 있는 것일까? 아무리 과거의 데이터를 뒤져보아도 지금의 효용이 어떤지 알 수 없다. 이때 장치가 사라져야할 운명임에도 불구하고 버티는(유지되는) 것을 장치의 과잉이라고 한다. 과연 도시의 장치 중 쓸모 있는 것이 몇 퍼센트인지 아무도 모른다. 장치의 효용을 판단할 수 없는데 장치의 유지비는 계속 들어간다. 이런 것들이 하나 둘 쌓이면서 도시의 관리 비용은 상승한다. 관리 비용이 상승하면서 위기가 오면, 권력은 장치를 민영화해서 해결하려고 한다. 그런데 아이러니하게도 그러면 장치가 오히려 비싸진다. 장치 스스로 더 많은 이다. 그래서 허허벌판에 도로를 깔거나 유동 인구가 많지 않은 지방에 공항이 만들어 진다. 이때 ‘균형발전’이나 ‘공생’과 같은 규범을 찾아 당위성을 부여한다.

서울의 통치 가능/불가능성을 파악하려면 첫째, 좋은 흐름과 나쁜 흐름을 구별할 수 있는가 둘째, 권력의 일반경제학을 따르고 있는가 셋째, 초과 결정을 제어할 수 있는가를 체크해보면 된다. 그 이전에 과연 우리에게 치안 장치가 있었는가 하는 질문도 필요하겠지만.

만약 통치 불가능한 상태라면 우리는 어떤 대안을 만들 수 있는지 고민해볼 필요가 있다. 또한 현재 정부가 공들이는 장치는 무엇인지, 또 정말 우리에게 필요한 장치는 무엇인지도 생각해보자.

서울역고가, 작품이 아니라 장치가 필요하다

도시가 잘 작동하려면 여러 개의 장치가 협업해야 한다. 우리 도시에 필요한 것은 마스터의 작품이 아니라 제대로 작동하는 장치를 어떻게 설계하는가다. 많은 설계공모의 문제는 그 장소에 무엇이 필요한지에 대한 고민이 생략된다는 것이다. 일례로 서울역고가의 경우 그 장소에 필요한 장치가 무엇인지 고민하지 않고 (우연히)보행교를 제시했다. 세종대로 앞 광장도 마찬가지다.

건축가에게 프로그램까지 상상하도록 하는 설계공모도 문제다. 문제를 설정하고 진단한 뒤 그 문제를 해결하기 위한 기능을 제시하고 그 용도가 외화되면서 형태가 만들어지는 작업을 디자이너에게 맡겨야 한다.

도시재생과 지식 통치

요즘 한국에서 유행하는 도시재생은 주로 서구의 방식을 차용하고 있는데, 지식 생산은 훨씬 열악한 상황이다. 프랑스의 경우 도시재생을 위해 20가지 지표를 활용한다면, 우리나라는 4가지에 불과하다. 프랑스는 그 지표를 통계청에서 많은 비용을 들여 만드는데, 우리나라는 지자체가 알아서 만든다. 그동안 우리나라에서 지표를 생산하지 않았던 이유는 그럼에도 통치가 가능했기 때문이다. 반면 유럽은 낙후 지역에 돈을 쏟아 부은 역사가 30여 년이다. 그동안 실패를 거듭하며 제도를 개선해온 것이다. 도시를 재생하려면 우선 문제가 무엇인지를 파악해 필요한 것이 인건비인지, 조직인지, 건물인지, 공원인지 도출해내는 과정이 필요하다. 사업 후에도 처음에 설정했던 문제가 해결되었는지 파악한다. 그에 따라 정부의 예산도 부처와 상관없이 신축성있게 움직인다.

도시 정책은 10~20년에 걸쳐 시행되는 것이 기본이다. 파리에 경전철을 놓는데 25년이 걸렸다. 오랜 시간 논의를 통해 사업이 진행되니 투기도 불가능해진다. 또 다른 특징은 개발 보고서를 만들기 전에 어마어마한 양의 진단 보고서를 낸다는 점이다. 우리라면 개발 보고서의 앞쪽 몇 장을 할애하는 게 다인데 말이다. 우리도 고건 시장 때는 충분한 진단 보고서를 생산했다. 당시에는 선거에 출마할 필요가 없었기 때문에 공무원의 행정 마인드로 일할 수 있었다. 하지만 민선 시장은 다음 선거를 위해 무리수를 둘 수밖에 없다. 이러한 문제를 해결하기 위해 프랑스의 경우는 당선되기 이전에 미리 보고서를 준비한다. 2001년 파리 코뮌 이후 처음으로 사회당의 베르트랑 들라노에 후보가 파리 시장에 당선되자마자 그 전 10~20년 동안 구축해 놓은 데이터베이스를 토대로 신속하게 대중교통 체계를 개선했다.

우리에게도 이런 사전 작업이 필요하다. 도시의 통치를 위한 지식은 정부가 쌓는 양보다 민간이 생존권이나 가치관에 의해 쌓는 양이 훨씬 많다. 그런데 도시재생과 관련해서는 그러한 지식들을 전혀 활용하지 못하고 있는 점이 안타깝다.

-

아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성

디 뮤지엄 개관 특별전, 2015. 12. 5. ~ 2016. 5. 8.

아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성

디 뮤지엄 개관 특별전, 2015. 12. 5. ~ 2016. 5. 8.

대림문화재단의 새로운 도전

2015년 12월 5일, 새로운 문화·예술 아지트를 꿈꾸는 디 뮤지엄D MUSEUM이 문을 열었다. 올해 설립 20주년을 맞은 대림문화재단이 대림미술관―한국 최초의 사진 전문 미술관인 한림미술관을 2002년 서울로 이전해 현재의 대림미술관으로 재개관했다―과 10주년을 기념하여 개관한 프로젝트스페이스 구슬모아 당구장―2012년에 개관해 국내 젊은 작가들의 창작 활동을 지원하는 전시 공간을 운영하고 있다―에 이어 새롭게 선보이는 디 뮤지엄은 감각적인 전시와 교육·문화 프로그램 등을 더 많은 사람에게 제공할 것으로 기대된다.

한남동 독서당로의 야트막한 오르막에 자리한 디 뮤지엄을 향해 걷다 보면 무지개를 발견할 수 있다. 구름한 점 없는 하늘과 아파트 벽에 걸린 무지개를 보며 생긴 의문은 디 뮤지엄 건물 앞에 선 후에야 풀리게 된다. 디 뮤지엄 건물의 한 면을 가득 메우고 있는 홀로그램 포스터가 뿜어내는 오색의 빛은 ‘공간을 채우는 빛’이라는 전시의 주제를 알리는 동시에 디 뮤지엄에 온 것을 환영하는 하나의 작품처럼 느껴지며, 명도가 다른 회색 블록을 쌓아올린 듯한 독특한 건물의 외관도 관람객의 눈을 사로잡는다.

빛의 장악력

디 뮤지엄의 전시장은 기둥이 없는 공간으로 설계되었고 4m부터 최대 8m 높이의 구조로 변형할 수 있어 변화무쌍한 공간을 체험할 수 있다. 이런 구조적 특징 덕분에 ‘아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성Spatial Illumination–9 Lights in 9 Rooms’을 기획한 손명민(디 뮤지엄 수석 큐레이터)은 예민한 소재인 ‘빛’을 위한 전시 공간을 만들 수 있었다. 개관일에 진행된 아티스트 토크에서 손명민은 “빛은 간섭을 받기 쉬운 소재이기에 완벽한 공간이 필요했다”며 독립된 9개의 방이 만들어진 이유를 설명했다. 헤아릴 수 없이 많은 색으로 사람의 눈을 현혹하다가도 흑·백의 강렬한 대비를 통해 단순한 아름다움을 뽐내는 빛은 우리의 인식과 감각에 색다른 자극을 준다. ‘아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성’전은 이런 빛의 속성이 예술적 표현의 매체로 진화될 수 있는 잠재력을 보여준다.

빛이 확장되는 과정

9개의 방을 잇는 단 하나의 복도는 관람객이 정해진 순서대로 작품을 만나도록 하는 의도적인 장치이며, 이 순서를 통해 관람객은 방을 지날 때마다 색, 소리, 움직임과 같은 감각적인 요소를 통해 감성을 자극받는다. 점차 자극의 강도가 높아지면서 한 차원 높은 공간을 경험하고 체험할 수 있다. 마지막 작품을 끝으로 어둠과 빛이 반복되던 전시 공간을 빠져나오면 한 편의 영화를 본 듯한 여운을 느낄 수 있을 것이다.

첫 번째 방의 네온 폼스Neon Forms는 순수한 빛을 체험하게 한다. 백색광을 내뿜고 있는 네온은 일상에서 마주하는 빛 그 자체지만 불규칙한 선을 그리고 있어서 낯설게 느껴진다. 세리스 윈 에반스Cerith Wyn Evans는 전작을 통해 세상 모든 것의 ‘덧없음’을 이야기했다.

그의 대표작 거품 방울을 파는 행상인Bubble Peddler―일본 가부키에서 기요모토 음악에 맞추어 추는 격렬한 춤을 표현한 작품―에서는 화려하지만 금세 터져버리는 거품을 이용해 존재의 무상함을 표현했다. 반면 네온 폼스는 작가가 일본 전통극 ‘노’에서 연기하는 배우의 움직임을 네온으로 표현한 작품이다. 일시적인 움직임을 담고 있는 이 작품의 복잡하게 얽혀있는 네온이 그리는 선을 따라가다 보면 춤을 추는 배우의 역동적인 움직임과 세상만사의 덧없음에 대한 멜랑콜리를 느낄 수 있다.

정면에서 보면 평면처럼 느껴지는 프라이머리Primary는 작가 플린 탈봇Flynn Talbot의 말처럼 “작품에 가까이 가면 이것이 깊이 있는 3차원 작품”이라는 걸 깨달을 수 있다. 빛의 삼원색인 RGB―빨강, 초록, 파랑― 광원을 삼각뿔 형태의 오브제에 투영시킨 이 작품은 빛과 조각이 만들어 내는 다양한 색과 형태를 보여준다. 작가는 빛과 사람의 연결을 목표로 작업을 해 왔다. 이런 작가의 경향은 사람의 손이 닿아야만 빛을 내는 조명을 비롯하여 서울에서 처음 선보이는 작품인 컨투어 미러Contour Mirror에서 여실히 드러난다. 등고선과 지문의 모양에 착안해 만들어진 조명이 설치된 거울을 들여다보고 있으면 그 안에서 작품이 아닌 자신을 발견하게 된다. 작가는 관람객이 잠시 거울 앞에 멈추어서 자신안의 빛을 발견하고 내면을 성찰하기를 원했다.

다음 방에서는 어윈 레들Erwin Redl이 빛으로 세운 공간을 만나볼 수 있다. 작가는 LED와 전구를 이용한 공간 중심적 작업을 해왔다. 이런 작품을 통해 관람객은 가상 공간과 현실 공간에서 오는 거리감을 느낄 수 있다. 원형으로 촘촘히 배치된 광섬유에서 발현되는 빨강과 파랑의 빛줄기는 원기둥 형태의 공간을 만들어낸다. 무형의 빛이 만든 선으로만 이루어진 이 건축적공간은 단순한 아름다움을 내뿜는 동시에 보는 이를 압도한다. 라인 페이드Line fade가 만들어 낸 공간 안으로 들어서면 원기둥 밖에서 작품을 바라봤을 때와는 다른 체험을 할 수 있다.

네 번째 방에 들어서면 작품을 감상하기 전 신발 위에 덧신을 착용해야 한다. 바닥을 포함하여 오직 하얀 벽으로 이루어진 세 공간에 투영되는 형광 빨강, 초록, 파랑 빛은 몽환적인 뮤직비디오에나 나올 법한 장면을 연출한다. 옵아트―옵티컬 아트(optical art)의 준말로 기하학적 형태와 색채를 이용하여 시각적 착각을 다루는 예술 장르―의거장인 카를로스 크루즈-디에즈Carlos Cruz-Diez는 색과 빛에 대한 연구를 통해 자신만의 작품 세계를 구축했으며 1960년대부터 선보여온 크로모세추레이션Chromosaturation에는 수년간의 작가의 연구가 응축되어 있다. 이 작품의 이름은 색채를 뜻하는 크로마chroma와 포화도를 의미하는 세추레이션saturation의 합성어이다. 색채로 가득 찬 이 비현실적인 공간은 다양한 색상을 동시에 받아들이게 해 관객에게 혼란을 준다.

1층의 전시 공간을 모두 둘러보고 다음 작품을 보기위해 방문을 열면 머리 위에서 빛이 쏟아져 내린다. 샹들리에 형태로 제작된 미러 브랜치Mirror Branch는 2층으로 오르는 계단에 설치되었다. 나뭇가지 모양의 샹들리에에 달린 수천 개의 미러 디스크mirror disc는 그위에 설치된 조명을 다양한 방향으로 반사한다. 계단을 천천히 오르며 벽에 드리워진 나무 형태의 그림자와 빛을 즐기다 보면 햇살이 부서져 내리는 숲 속을 거니는 듯한 착각에 빠지게 된다. ‘빛은 반사될 때 비로소 드러난다’라는 개념에서 출발한 이 스튜디오 로소Studio Roso의 작품은 빛과 그림자를 통해 공간과 작품의 경계를 허물어 새로운 내러티브를 보여준다.

여섯 번째 방의 문을 여는 순간 화려하게 빛나는 타일과 음악 소리에 넋을 빼앗긴다. 수백 개의 육각형 타일로 이루어진 천장에 투사된 다양한 빛의 패턴과 바닷속에서 들려오는 듯한 웅장한 사운드는 애니메이션 피노키오에서 제페토 할아버지가 탄 배를 삼켰던 고래의 뱃속을 떠오르게 한다. 툰드라Tundra는 이 벌집 모양의 타일이 고래의 뇌세포라고 상상하며 고래가 움직일때마다 세포들이 반응하는 모습을 작품으로 표현했다. 작가는 마이 웨일My Whale은 “바다 깊숙한 곳에 빠진 듯한 분위기를 조성해 사람들이 몰입하기 쉽도록 만든 작품”이라 말했다. 본래 브루조브 호 선박에 설치되었던 작품처럼 바닥에 깔린 카펫에 누워 작품을 감상할순 없지만, 빛과 음악에 집중하면 작품이 선사하는 공감각적인 경험에 푹 빠져볼 수 있다.

2011년 프랑스 리옹Lyon의 ‘빛의 축제La fete de lumiere’에서 처음으로 공개된 돌풍Bourrasque은 프랑스 어로갑자기 불어 닥친 바람을 의미한다. 마치 종이가 바람에 의해 하늘로 휘날리는 순간을 포착한 것 같은 이 작품은 관객에게 과거에 겪었던 돌풍과 관련된 일을 떠올리거나, 새로운 이야기를 상상하게 하는 등의 감성적인 경험을 가능케 한다. 하얀 벽으로 둘러싸인 실내로 작품이 이동되면서 본래 리옹 신청사 앞에 설치되었을 때보다 생동감은 덜하지만, 공간이 주는 고요함으로 인해 시간이 멈춘 듯한 강렬한 분위기를 느낄 수 있다. 또 한 가지 흥미로운 것은 폴 콕세지Paul Cocksedge가 작품을 구현한 방법이다. 원래 빛은 구부러지지 않지만, 작가는 최첨단 소재인 발광 시트를 이용해 종이만큼이나 가볍고 유연해 보이는 조명을 만드는 데 성공했다.

CMYK 램프CMYK Lamp는 관객이 가지고 있던 빛과 그림자에 대한 과학적 상식을 깨부순다. 학창시절 배운 그림자는 빛의 반대 방향에 맺히며 하나의 광원에는 하나의 그림자가 생긴다는 빛의 원리와는 달리, 데니스 패런Dennis Parren이 만든 작품의 그림자는 세 가지의 색을 가지고 있으며 세 방향으로 뻗어 있다. 자세히 들여다보면 각기 다른 지점에 설치된 작은 빨강, 초록, 파란 조명을 찾을 수 있어 작품의 원리를 이해할 수 있다.

작가는 이처럼 간결한 구조물을 통해 빛의 메커니즘을 구조적인 관점으로 재해석했다. 바로 옆에 설치된 공간에서는 이 작품과 같은 원리를 이용한 그림자 놀이를 할 수 있다. 움직임에 따라 색이 퍼지는 방향과 그 크기가 달라지는 그림자를 통해 작품의 원리를 몸으로 체험하며 이해할 수 있다.

마지막 방에서는 선과 면으로 구성된 그래픽이 일으키는 착시 현상을 볼 수 있다. 직각으로 세워진 두 개의 벽 위에 붉은색과 흰색 선 그리고 사각형이 반복적으로 나타나고 겹쳐지면서 양파 껍질 같은 다층의 시각적 조합을 만들어 낸다. 이 2차원의 그래픽은 부피와 깊이를 가진 3차원의 공간을 끊임없이 보여준다. 앞서 소개한 툰드라의 마이 웨일처럼 이 작품 또한 사운드와 영상이 결합된 작품이다. 올리비에 랏시Olivier Ratsi는 이 작품을 통해 관객을 다른 차원으로 끌고 가기를 원했다. 또한 작가는 어니언 스킨Onion skin을 통해 작품이 보여주고 있는 공간이 정말 실재하는 것인지 우리의 착각일 뿐인지, 우리가 공간을 인식하는 방법에 대해 질문을 던진다.

-

도시재생의 시대, 젠트리피케이션으로 밀려나는 예술가들

제7회 서울시창작공간 국제심포지엄

도시재생의 시대, 젠트리피케이션으로 밀려나는 예술가들

제7회 서울시창작공간 국제심포지엄

‘비엔나’하면 ‘모차르트’를, ‘앤디 워홀’하면 ‘뉴욕’을 떠올리게 되는 것처럼 예술가와 도시는 뗄레야 뗄 수 없는 관계다. 도시는 예술가에게 영감의 원천이자 활동의 무대이며, 예술가는 도시의 문화적 취향과 수준을 상징하는 아이콘이다. 예술가가 사랑하고 가꾸는 도시는특유의 예술적 분위기 덕분에 사람들에게 사랑받는 명소가 되고 상권이 살아나게 되는 경우가 많다.

도시 개발의 시대가 지나가고 도시재생의 시대를 맞이하면서 예술가는 도시재생 사업의 첨병 역할을 떠안게 되었다. 하지만 정작 예술가들은 지역 명소화에 따른 젠트리피케이션gentrification으로 인해 공들여 가꿔온 터전을 잃게 되는 경우가 부지기수다. 이러한 상황에서 예술가는 젠트리피케이션을 야기하는 주범으로 혹은 젠트리피케이션의 희생자로 인식되며 도시재생과 젠트리피케이션 사이에서 복잡 미묘한 관계를 형성하고 있다.

지난 11월 27일, 서울시청 신청사에서 열린 제7회 서울시창작공간 국제심포지엄은 ‘예술가, 젠트리피케이션 그리고 도시재생’이라는 주제로 최근 사회적 문제로 떠오른 젠트리피케이션 현상과 예술가와 도시의 관계를 고찰했다. 서울시가 주최하고 서울문화재단과 금천예술공장이 주관한 이번 심포지엄은 임대료가 저렴한 작업실이 절실한 예술가들의 입장, 젠트리피케이션을 앞서 경험한 외국 도시들의 사례, 서울이 앞으로 젠트리피케이션에 대응할 방향 등에 관해 국내외 경제학자, 지리학자, 정책 입안자, 예술가 등이 모여 이야기를 나누는 장을 마련했다.

‘젠트리피케이션’에 대한 이해

모 일간지에서 2015년의 10대 키워드 중 하나로 ‘젠트리피케이션’을 꼽을 만큼1 ‘젠트리피케이션’이라는 용어는 지난 한 해 크게 이슈가 되었다. 하지만 ‘젠트리피케이션’은 1964년 처음 쓰이기 시작한 역사 깊은 단어다. 이 용어를 최초로 사용한 영국의 사회학자 루스 글라스Ruth Glass는 주택 개보수와 그로 인한 사회 계급적 변화와 주택 점유상의 변화를 의미하는 단어로 ‘젠트리피케이션’을 사용했다. 젠트리피케이션은 도시와 시간의 변화에 따라 다른 모습으로 발견되며 늘 저소득층을 몰아내는 것도 아니다. 예를 들어, 뉴욕이나 런던 중심부에서 창고나 공장을 개보수해 아파트나 작업실로 만드는 로프트 컨버전loft conversion이나 정부 정책과 자본이 주도하는 도시 개발 과정에서 일어나는 뉴빌드 젠트리피케이션new-build gentrification의 경우는 기존 공간이 애초부터 주거용이 아니었기 때문에 공간점유 계층의 대체 현상이 발생하지 않는다. 하지만 우리나라에서 문제가 되고 있는 상업적 젠트리피케이션commercial gentrification(기존의 상점과 카페들이 훨씬 더 거대한자본을 가진 고급 소매점이나 프랜차이즈 등으로 대체되는 현상)의 경우 격렬한 사회적 저항을 유발한다.‘젠트리피케이션의 원인과 결과: 그것은 언제나 저소득 계층을 몰아내는가’라는 주제로 발표한 크리스 햄넷Chris Hamnett(킹스칼리지런던 지리학과) 교수는 “새로운 중산 계층의 유입도 없고 고급 주택에 대한 수요도 없는 버팔로, 디트로이트, 피츠버그와 같은 도시들은 오히려젠트리피케이션 현상이 일어나기를 바랄 것”이라며 “젠트리피케이션 현상은 늘 똑같은 형태를 취하지 않으며 원인도 제각각이고 그 결과도 동일하지 않다”고 강조했다. 이어 그는 젠트리피케이션 현상을 단편적으로 이해하는 것은 위험하며 “우리가 어느 시대, 어떤 현상을보고 있는지 섬세하게 살펴봐야 할 필요가 있다”고 말했다.

한국의 젠트리피케이션

국내에서 젠트리피케이션에 대한 논의는 어디까지 왔을까? 최근 ‘젠트리피케이션’이라는 용어가 유행처럼 쓰이고 있는 데 비해 이 현상에 대한 세밀하고 구체적인 연구는 아직 빈약한 수준이다. ‘왜 지금 젠트리피케이션인가: 국내 젠트리피케이션 논의의 유행에 대한 진단과 전망’을 주제로 발표한 이선영 박사(킹스칼리지런던 지리학과)에 따르면 국내 언론에서 ‘젠트리피케이션’이라는 용어는 공간이 가진 고유의 분위기와 특색으로 명소가 된 북촌, 서촌, 경리단길, 홍대, 이태원, 대학로, 가로수길 등의 지역에서 오랫동안 터를 닦아온 원주민, 상인,예술가 등이 급격한 임대료 상승 때문에 그 지역을 떠나는 현상을 설명할 때 사용되고 있다. 이는 주거 젠트리피케이션에 대한 논의가 주를 이루었던 서구의 젠트리피케이션 담론과는 조금 다른 양상이다.

사실 젠트리피케이션 자체는 한국에서 새로운 현상이아니다. 그동안 젠트리피케이션이라는 용어 대신에 도시재개발, 주택재개발, 도시재생 등과 같은 용어로 이 현상을 설명해왔을 뿐이다.2 이날 토론에 참석한 박태원 교수(광운대학교 도시계획부동산학과)는 “최근 언론에 의해서 사용되고 있는 ‘젠트리피케이션’이라는 용어는 주택계급의 변화에 주목하는 서구의 개념에서 탈피해 개념이 과잉되어 부정적인 인식을 확대·재생산하고 편향된 프레임을 제공하는 것은 아닌지 의문이 든다”며 “외국의 젠트리피케이션과 구별될 수 있는 한국적 젠트리피케이션의 특성이 발견되는지, 발견된다면 어떤 특성이 있는지 궁금하다”고 질문을 던졌다. 이선영 박사는 과거엔 외곽 지역을 중심으로 도시재개발이 행해졌지만 오늘날에는 도심과 그 주변의 도시재생이 이루어지면서 이로 인한 젠트리피케이션에 대항하는 주체가 주거세입자에서 상가 세입자로 변하게 되었다고 설명했다.

주거 세입자의 경우는 도시 외곽이나 다른 도시로 저렴한 주거지를 찾아 떠나는 대안이 존재하지만, 불평등한 임대차 계약 등으로 막대한 손실을 입게 되는 상가세입자는 젠트리피케이션 문제에 상대적으로 취약하기 때문이다. 이선영 박사는 “과거 ‘도시재개발’이라는 용어가 중립적인 의미로 쓰였다면 최근 국내에서 유행처럼 쓰이고 있는 ‘젠트리피케이션’이라는 용어는 계급화에 대한 부정적 효과에 집중했다”고 설명했다.

문화 소비에서 문화 생산으로

거대 자본의 진출로 인한 과도한 임대료 상승으로 원주민과 상가 세입자, 지역 예술가들이 터전을 떠나기 전까지 젠트리피케이션 현상이 발생한 지역은 특색 있는 지역적 정체성과 예술적인 감성으로 소위 ‘뜨는 동네’로 주목을 받으며 주변 지역민의 부러움을 사던 곳이다. ‘핫 플레이스’로 인기를 끌던 동네가 하루아침에 몰락하게 되는 이유는 무엇일까?

런던 헉스톤Hoxton의 사례를 들어 ‘문화 소비 주도 도심 재생 전략의 문제점’을 발표한 앤디 프랫Andy Pratt(런던시티대학교 문화경제학과) 교수는 이러한 지역에서 조성되는 문화 유형은 생산이 아니라 소비에 기반을 두고 있다고 지적했다. 테마파크가 관광객을 다시 끌어 모으기 위해서는 새로운 놀이 기구에 계속 투자해야 하는 것처럼 문화적 생산보다는 ‘체험 경제experience economy(소비자에게 독특하고 기억에 남을 만한 경험을 제공하는 제품이나 서비스)’나 관광에 기반을 둔 도시의 문화 시장은 매우 협소하며 지속가능한 전략이 아니라는 것이다. 앤디 프랫 교수는 문화 생산이 이루어지는 창조도시를 만들기 위해서는 정부에서 도시의 문화 경제를 깊이 있게 이해하고 문화 산업을 대상으로 한 훈련을 제공하며 재정을 전략적으로 지원할 필요가 있다고 조언했다.

예술가와 도시재생, 혹은 젠트리피케이션

국내 도시 행정가들도 문화의 생산가이자 창조적 계급인 예술가가 도시에 끼치는 영향에 대해 중요하게 생각하고 그들을 유치하기 위해 정책적 노력을 기울이고 있지만, 정작 예술가들이 도시에 정착하고 뿌리내리게 하기 위한 배려는 부족한 실정이다. 2013년 ‘도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법’이 시행되면서 대한민국 곳곳에서 도시재생 사업이 한창 진행 중이다. 현재 진행되고 있는 도시재생 사업에서 빠지지 않는 요소는 바로 ‘문화’다. 2014년 도시재생 선도지역으로 선정된 13개소는 모두 예술가를 사업의 중심에 놓고 이들을 활용한 사업을 계획하고 있으며 그중 8개소 이상은 예술 창작 공간 혹은 이와 유사한 시설을 조성하려고 추진 중이다. 하지만 여전히 예술가들은 지역 명소화에 따른 젠트리피케이션 현상의 첫 희생자가 되는 상황에 처해있다.

‘문화적 도시재생 정책으로서의 창작 공간 사업과 젠트리피케이션’을 주제로 발표한 김연진 연구원(한국문화관광연구원)은 예술가들이 지역에 온전히 정착하지 못하고 떠나게 되는 원인으로 창작 공간의 근본적인 기능 상실을 지적했다. 창작 공간은 예술가의 안정된 창작 환경을 확보하고 예술적 컨버전스의 장으로서 기능하는 곳이다. 하지만 최근 도시재생 사업으로 조성되고 있는 창작 공간은 본래 기능보다는 도시재생의 수단으로 이용되며 관광과 연계된 상업 지역, 예술 소비지로 기능하면서 젠트리피케이션과 이에 따른 문화백화현상을유발한다는 것이다. 김연진 연구원은 젠트리피케이션 현상에 완벽하게 대응할 수는 없겠지만 성수동, 연남동 등을 포함한 몇몇 지역에서는 자발적으로 상생 조약을 체결하거나 젠트리피케이션이 예견되는 지역의 토지 및 건물 소유의 주체가 되는 ‘공익형 알박기’,3 예술인협동조합 주택 사업 등의 대안을 실험하고 있다고 설명했다.

이번 심포지엄은 최근 이슈로 떠오른 주제를 다룬 만큼 접수 이틀 만에 사전 예약이 종료되었고 심포지엄당일에도 수십여 명의 현장 대기자가 줄을 서는 등 큰 관심을 받았다. 이번 심포지엄에 대한 뜨거운 관심은 그만큼 젠트리피케이션 현상이 많은 시민들에게 피부에 와 닿는 문제가 되고 있다는 방증일 것이다. 심포지엄 말미에 방청객으로부터 ‘본인이 젠트리피케이션 현상이 시작되고 있는 지역에 사는 예술가라면 어떻게 하겠는가’라는 질문이 패널들에게 던져졌다. 인디밴드들이 뭉쳐 거대 자본에 맞서 홍대앞 음식점 두리반을 지켜낸 이야기를 담은 다큐멘터리 ‘파티51’을 제작한 영화감독 정용택은 영화와는 다른 의외의 대답을 내놓았다. “지금 마포 주민으로 살고 있는데, 그렇다면 저도 은평구로 넘어가야죠. 어떻게 고리를 끊을 수 있겠습니까.” 다큐멘터리가 기록한 두리반의 치열한 생존기보다현실은 더 냉정하다.

-

오래된 미래를 걷다

서울역 고가 착공 기념, 3차 시민 개방 행사

오래된 미래를 걷다

서울역 고가 착공 기념, 3차 시민 개방 행사

서울시와 고가산책단은 지난 2015년 12월 25일 서울역 고가도로 3차 시민 개방 행사인 ‘review-preview展: 오래된 미래를 걷다’를 열었다. 이번 행사는 착공 이후 더 이상 볼 수 없는 서울역 고가도로의 마지막 모습을 시민에게 선물하고 새롭게 태어날 2017년의 모습을 미리 체험할 수 있도록 기획됐다.

행사 당일 고가도로 전 구간 바닥에서 우리만화연대의 만화가와 예술가 30여 명이 작업한 그림을 볼 수 있었다. 이 작품을 위해 우리만화연대는 개방 행사 일주일 전부터 고가에 미리 올라가 필요한 밑 작업을 했다. 기본 설계안의 화분 형태와 위치를 실제로 반영해 그린작품이다. 앞으로 다양한 수목이 들어설 자리에 만화가들의 작품은 물론 시민들이 자유롭게 그려 넣은 그림과 새해 소망이 채워졌다. 이 작품과 더불어 고가 상부전 구간에 설치된 헬륨가스 풍선과 도로 입구에서 배포된 산타 모자가 성탄절에 고가도로를 찾은 시민들을 반겼다. 서울역 고가의 마지막 인사다. 이날 고가 위에는 플라워 숍, 책방, 카페 등도 들어서 시민들은 미래의 고가 보행로를 실감나게 상상할 수 있었다.

고가산책단의 도보 여행 프로그램인 ‘산책버스’는 서울역 고가를 함께 걸으며 서울역의 과거와 현재, 미래에 대한 이야기를 다루며 진행됐다. 겨울 분위기에 걸맞은 버스킹 공연 또한 고가의 마지막 순간을 장식했다. 오전 11시부터 오후 3시까지 네 시간 동안 진행된 이날 행사에는 영하의 추운 날씨에도 불구하고 3만 명이 넘는 인파가 참여해 서울역 고가도로의 마지막 모습을 배웅했다.

1970년에 완공되어 45년간 서울역 옆자리를 지킨 서울역 고가도로는 2015년 12월 13일 자정, 노후화로 인한 안전 문제와 보행로 전환 사업을 위한 상판 철거공사를 위해 폐쇄됐다. 작년 국제 공모에서 비니 마스Winy Mass의 ‘서울수목원’이 당선된 이후 서울역 고가프로젝트는 여러 가지 난관에 봉착했다. 사업의 근본적인 필요성에 대한 의문과 더불어 교통 문제, 시민들과의 소통 부족 등 다양한 비판이 쏟아졌다.

서울시와 고가산책단은 여러 쟁점을 해소하기 위해 다각도의 활동을 펼쳤다. 먼저 지역 주민은 물론 시민과 교류하기 위해 2015년 5월, 2차 시민 개방 행사 ‘고가에서, 봄’을 열었고, 10월에는 서울역 인근 생활 주민과 함께 기획한 ‘서울力 가을산책’을 개최했다. 또 지역 주민 및 상인회와 정기 간담회를 진행하며 사업 이후 바뀔 지역 및 경제 환경에 대한 의견을 지속적으로 청취했다. 교통, 관광, 지역 산업, 예술 등 여러 분야의 전문가들과 머리를 맞대기 위해 고가산책단의 ‘고가포럼’은 최근 노들꿈섬 운영계획·시설구상공모에서 당선된 어반트랜스포머UT(Urban Transformer)와 함께 서울역 고가도로 재생을 주제로 국제 워크숍을 진행하기도 했다.

서울역 주변 지역의 이야기를 알리기 위해 고가산책단은 2015년 8월 17일 『보고서 ㄱ』을 창간했다. 이 간행물에 주민들의 다양한 의견과 목소리를 담아내고자 했다. 사진, 인터뷰, 그래픽 등 다양한 형식으로 기록된 그들의 이야기를 볼 수 있다.

서울역고가가 폐쇄된 지 한 달이 지났다. 인접 지역의 교통 문제와 남대문 상인의 상권에 대한 논의가 계속 이어지는 가운데 서울시는 지난 1월 13일, 서울역 일대의 노숙인 중 일부를 고가 공원화 공사 인력으로 참여시키는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 이는 시민들이 제안했던 계획으로 많은 관심을 받고 있다. 서울역 고가도로는 2016년 4월 상판 철거를 시작해 6월부터 본격적인 공원 조성에 들어갈 예정이다.

-

ASLA Best Books 2015

‘2015 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

ASLA Best Books 2015

‘2015 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

미국조경가협회American Society of Landscape Architects (ASLA)는 매년 12월 ‘올해의 책ASLA Best Book’ 10권을 선정한다. 조경 설계와 도시, 환경에 관한 최신 이슈를 다룬 책이나 학술적으로 주목할 만한 가치가 있는 책, 또는 새로운 주제를 신선한 시각에서 접근한 책이 주로 선정된다. 다음에 ‘2015 올해의 책’ 10권을 소개한다.

1. 『30:30 조경』

Meaghan Kombol, 30:30 Landscape Architecture, Phaidon Press, 2015.

영국의 디자인 서적 출판사인 파이돈Phaidon은 『30:30 조경』에서 세계적으로 주목받는 조경가 30인과 그들이 추천하는 차세대 신진 조경가 30인을 소개하고 있다. 총 20개국의 국제적 조경가들이 소개되었는데, 제임스 코너James Corner와 조지 하그리브스George Hargreaves, 마사 슈왈츠Martha Schwartz, 아드리안 구즈Adriaan Geuze, 캐서린 모스바흐Catherine Mosbach 등은 물론 한국 조경가 박명권이 포함되었다. 60인의 조경가가 자신의 디자인 철학과 조경관은 물론 조경의 중요성과 창조성에 대해 설명한다. 500장 이상의 작품 이미지와 일러스트도 수록되어 있다.

2. 『지속가능한 개발의 시대』

Jeffrey D. Sachs, The Age of Sustainable Development , Columbia University Press,2015.

『지속가능한 개발의 시대』는 컬럼비아 대학교 교수이자 글로벌 개발에 관한 세계적인 저명 학자인 제프리삭스Jeffrey D. Sachs의 지구와 인류의 미래에 대한 제안을 담고 있다. 삭스는 해결하기 힘든 극빈, 환경 악화, 정치·경제적 불평등과 같은 전 지구적 문제를 다룰 수 있는 강력하고 실행적인 틀로 지속가능한 개발을 제안한다. 삭스는 학생에서부터 행동주의자, 환경론자, 정책 발의자를 포괄하는 이 책의 다양한 독자들에게 지속가능한 개발에 대한 여러 정보와 아이디어, 다양한 방법과 기준을 제시해 준다. 특히 지속가능성의 ‘실천’에 방점을 두고 있다.

3. 『아름다운 빗물 시스템 디자인: 폭우를 창조적으로 관리하는 법』

Stuart Echols and Eliza Pennypacker, Artful Rainwater Design: Creative Ways to Manage Stormwater , Island Press, 2015.

점차 예측 불가능해지는 급격한 기후 변화의 시대. 폭우를 관리할 수 있는 보다 효과적인 방법을 찾는 것이 중요하다. 그러나 기존의 폭우 관리 시스템의 디자인 전략은 대개 아름답지 않다. 이러한 문제의식을 바탕으로 스튜어트 에콜스Stuart Echols와 엘리자 페니패커Eliza Pennypacker는 미적 가치를 희생하지 않고도 빗물 및 폭우 관리 시스템을 효과적으로 운용할 수 있는 방안을 연구했다. 이른바 아름다운 빗물 관리 시스템 디자인Artful Rainwater Design(ARD)이다. ARD는 기능적이면서도 매력적이며 사람들의 관심을 사로잡을 만한 디자인의 빗물 집수 시스템을 가리킨다. 이 책은 성공적인 여러 ARD 사례를 담고 있다.

4. 『진정한 정원: 현대 자연주의 조경 설계』

Richard Hartlage and Sandy Fischer, The Authentic Garden: Naturalistic and

Contemporary Landscape Design , Monacelli Press, 2015.

『진정한 정원: 현대 자연주의 조경 설계』는 “미를 위한 미beauty for beauty’ sake”의 기조를 따르는 미국 전 지역의 정원 60개를 소개하고 있다. 정원을 진정한 것 the authentic으로 만드는 식재는 설계를 리드하고 이용자의 흥미를 불러일으키는 중요한 요소이며, 정원 식물의 정교한 선택은 정원에 적절한 장소감을 안겨 준다. 안드레아 코크런Andrea Cochran, 레이먼드 정글스Raymond Jungles, 크리스틴 텐 아이크Christine Ten Eyck등 오늘날 미국에서 가장 유력한 조경가들이 설계한 정원을 250장 이상의 화려한 컬러 이미지와 함께 실은 책이다.

5. 『Extrastatecraft: 인프라스트럭처 공간의 힘』

Keller Easterling, Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space, Verso, 2015.

예일 대학교 건축학과 교수인 저자 켈러 이스터링Keller Easterling은 인프라스트럭처의 역할을 “우리 주변의 공간을 조직하는 숨겨진 룰”이라고 표현한다. 인프라스트럭처는 단지 지하 매설 수도관이나 케이블만을 의미하지 않으며, 자유무역지구나 스마트시티, 교외 지역과쇼핑몰까지도 포함한다. 『Extrastatecrafe: 인프라스트럭처 공간의 힘』은 도시의 일상을 조정하거나 통제하며 새롭게 등장하고 있는 인프라스트럭처의 힘에 주목한다. 그러한 힘이 어떻게 정부나 중앙기관의 영향권을 넘어서는지 주목하는 이 책은, 도시 공간에 대한 우리의 사고방식과 생활 양식에 미치는 인프라스트럭처의 영향력을 통찰하고 있다.

6. 『프레데릭 로 옴스테드 설계 기록지』

Charles E. Beveridge, Lauren Meier and Irene Mills eds., Frederick Law Olmsted: Plans and Views of Public Parks(The Papers of Frederick Law Olmsted) , Johns Hopkins University Press, 2015.

이 책은 프레더릭 로 옴스테드가 설계한 70개 이상의 공원 프로젝트 설계 개념을 정리한 기록지이며, 총 129장의 컬러 도판을 포함해 470장이 넘는 다양한 이미지를 수록하고 있다. 특히 옴스테드의 스케치와 연구, 석판화 및 유화 작업, 역사적 사진과 프로젝트에 대한 종합적 묘사문 등 다채로운 자료를 수집한 방대한 기록물이다. 센트럴 파크, 프로스펙스 파크Prospect Park, 파크웨이 시스템, 보스턴 에메랄드 네클리스Emerald Necklace 등 주목할 만한 옴스테드의 작품과 작업을 살펴볼 수 있다.

7. 『자연의 발명: 알렉산드르 폰 훔볼트가 본 새로운 세계』

Andrea Wulf, The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’ New World, Knopf, 2015.

안드레아 불프Andrea Wulf는 『자연의 발명』에서 알렉산드르 폰 훔볼트Alexander von Humboldt의 잊혀진 삶을 재조명한다. 훔볼트는 19세기 독일의 통찰력있는 자연주의자이자 탐험가이자 과학자로 각 대륙에서 기후에 따라 변하는 식생 지대의 유사성을 발견했다. 뿐만 아니라 인간이 유발하게 될 지구의 기후 변화를 예견했다. 훔볼트의 여러 제안들은 자연을 바라보는 방식을 변화시켜 근대 이후의 환경주의를 만들어냈다. 저자인 불프는 이 책에서 훔볼트를 통해 통찰할 수 있는 자연에 대한 핵심적 이해 방식들을 역설하고 있다. 「뉴욕 타

임즈」 올해의 책 10권 중 하나로 선정된 책이기도 하다.

8. 『리처드 하그의 조경: 모던 스페이스에서 도시 생태 디자인까지』

Thaisa Way, The Landscape Architecture of Richard Haag: From Modern Space to Urban Ecological Design , University of Washington Press, 2015.

리처드 하그Richard Haag는 시애틀의 개스 워크 파크Gas Works Parks와 블로델 리저브 가든Bloedel Reserve Garden으로 널리 알려진 조경가로, 조경가의 영역을 디자이너이자 행동주의자로 그리고 “실천을 변화시키는 스승”으로 재구성했다. 책의 저자인 사이자 웨이Thaisa Way는 하그의 작업들을 과거 50년간 미국 전역에서 이루어진 조경 영역의 실천 변화라는 맥락 내에서 해석한다. 하그는 90세의 나이에도 여전히 시애틀에서 조경가로 활동 중이며 경관의 회복 및 재생 프로젝트 작업을 통해 조경의 새로운 지평을 열고 있다.

9. 『파이토: 부지 복원과 조경 설계의 원칙과 재료』

Kate Kennen and Niall Kirkwood, Phyto: Principles and Resources for Site Remediation and Landscape Design, Routledge, 2015.

『파이토』는 오염된 부지에 대한 설계 가이드로, 식물환경복원phytoremediation과 식물생태공학 phytotechnology 개념을 제시하며, 식물을 통해 부지의 오염 물질을 흡수하거나 제거 또는 완화하는 사례들을 다룬다. 저자인 니얼 커크우드Niall Kirkwood와 케이트 케넨Kate Kennen은 이미 오염된 대상지를 정화할 수 있는 식재 방법, 대상지의 오염 방지를 위한 식물생태 공학적 식재 설계 등 실제 조경 프로세스에 적용될 수 있는 실천적인 가이드라인을 제공해 준다. 또한 다양한 표와 사진, 상세한 삽화는 오염 물질의 제거뿐 아니라 부지의 미적·환경적 질을 향상시킬 수 있는 가능성을 구체적으로 제시해 준다.

10. 『포스트-야생의 식재』

Thomas Rainer and Claudia West, Planting in a Post-Wild World: Designing PlantCommunities for Resilient Landscapes, Timber Press, 2015.

‘회복탄력적 경관을 위한 식물 군락 설계’라는 부제를 달고 있는 『포스트-야생의 식재』에서 저자 토마스 라이너Thomas Rainer와 클로디아 웨스트Claudia West는 회복탄력적 식재 설계를 위한 창의적 디자인 가이드라인을 제시한다. 경관을 아름답게 해 줌은 물론 회복탄력적이게 해 주는 식물은 무엇일까? 라이너와 웨스트의 조언을 통해 우리는 정원이 자연과 대립적 관계에 있는 것이 아니라 협업적 관계에 있는 것임을 생생히 이해할 수 있게 된다.

-

삭막한 겨울 풍경에 색을 입힌 과일나무

서울문화재단, 도시게릴라 프로젝트로 최정화 작품 선보여

삭막한 겨울 풍경에 색을 입힌 과일나무

서울문화재단, 도시게릴라 프로젝트로 최정화 작품 선보여

매서운 영하의 날씨에도 과일을 주렁주렁 매단 나무를 볼 수 있는 곳이 있을까? 우중충한 회색 건물 사이에 화려한 과일나무가 등장했다. 서울 동대문구 청계9가를 따라 걷다보면 서울문화재단 2층 데크 위에 설치한 높이 7m, 지름 5m의 거대한 과일나무를 만날 수 있다.

형형색색의 탐스러운 열매를 매달고 있는 과일나무는 서울문화재단이 청사 이주 10주년을 맞아 도시게릴라 프로젝트 ‘거리의 재발견: 청계9가’를 주제로 선보인 설치미술가 최정화의 작품 ‘과일나무’다. 어깨를 움츠리고 걸음을 재촉하게 되는 삭막한 계절, 서울 도심에 철모르고 자라난 과일나무는 얼어붙은 마음을 한결 푸근하게 만든다.

도시게릴라 프로젝트

도시게릴라 프로젝트는 삭막한 도시 생활에 지친 시민들에게 예상치 못한 일상 공간에서 예술과 만나는 즐거움을 주는 서울문화재단의 공공 문화 예술 프로젝트다. 지난 2013년 가을 밤, 5개의 작가 그룹(길종상가, 무늬만커뮤니티, 프로젝트대배살, 소심한 상상, 엠조형)이 북촌, 서울시청, 한강공원, 용산역 일대, 보광동 우사단로 등 5개 장소에 그래피티, 드로잉, 설치 등 각기 다른 콘셉트의 작품을 남긴 ‘서울-밤길에 드로잉 조심’ 프로젝트를 시작으로 다양한 프로젝트를 진행해왔다. 특히, 철공소가 밀집되어 있는 용두동 일대 골목에 철제 조형물, 폐자재 등을 활용한 설치 미술로 ‘철등 거리’를 조성한 ‘용두동 철등거리’(2014), 대한민국의 대표적인 산업 단지로 산업의 변천에 따라 지나온 세월의 흔적이 골목 곳곳 에 남아 있는 구로디지털단지의 노점과 지하철 역사에서 공공 미술과 퍼포먼스를 선보인 ‘도시게릴라 프로젝트 in 구로’(2015) 등 지역 커뮤니티와 밀착해 장소의 특성을 반영한 도시 문화·공공 예술 캠페인으로 시민들과 소통하며 공감대를 형성했다.

대중과 소통하는 최정화의 공공 미술

서울문화재단과 최 작가의 만남은 이번이 처음이 아니다. 지난 2006년 서울문화재단이 성북수도사업소의 이전으로 생긴 유휴 공간에 청사를 이전하면서 최 작가는 건축가 오우근(지음아키씬)과 함께 청사의 리모델링 디렉터로 참여했다. ‘C-9 생생生生 프로젝트’로 명명된 리노베이션 작업은 청계9가(C-9)를 청사 리노베이션을 통해 새로운 문화 지역으로 재생시키고 향후 청계8가 (C-8), 청계7가(C-7), 청계6가(C-6)에 이르는 청계천 전역을 문화 지대로 만들겠다는 포부를 담았다. “작품을 소유하는 1%의 관객보다 나머지 99%의 관객이 더 중요하다”1는 신념을 밝혀 온 최정화는 ‘C-99 생생 프로젝트’에 공공 미술의 개념을 더했다. 청사 건물은 ‘열린 공간’을 지향하여 층과 벽을 허물었고 상하좌우를 터놓아 시민이 소통할 수 있는 공간으로 탈바꿈했다.

이번에 ‘과일나무’ 작품이 설치된 서울문화재단 2층 데크는 기존 업무 공간에서 시민을 위해 개방한 공공 공간으로 전환되었다. 철공소와 소화기 판매점이 밀집된 낙후된 청계9가 일대를 지나는 시민들에게 시각적 자극과 소통의 기회를 제공한다. 리노베이션 작업 당시 나뭇잎으로 건물 전체를 감싸는 작업을 계획했지만 구현되지 못해 아쉬웠다는 최 작가는 서울문화재단과의 인터뷰에서 청사 이전 10주년을 맞아 설치한 이번 작품이 당시의 아쉬움을 달래는 위로가 될 것 같다고 밝혔다.2 최정화 특유의 촌스러운 듯 화려한 색감 속에 유쾌하고 따뜻한 감성이 묻어있는 ‘과일나무’ 시리즈는 지난 2015년 9월 프랑스 북부 도시 릴에서 개최된 도시 문화·예술 축제 ‘릴 3000’에 초대돼 호평을 받았다. ‘과일나무’는 가벼운 패브릭 소재를 이용해 이동이 가능한 크기로 제작되었다. ‘거리의 재발견: 청계9가’ 프로젝트가 종료된 이후에도 서울의 다양한 도심 공간에 순환설치될 예정이다.

청사 이전 10주년, 서울문화재단은 과일나무의 탐스러운 열매처럼 문화와 예술을 매개로 지역을 변화시키는 열매를 맺고 있을까? 서울문화재단 조선희 대표는 “다양한 예술적 시도와 실험을 통해 서울문화재단을 예술, 그 자체로 상징이 되는 공간으로 조성해 나갈 것”이라며 “변화를 거듭하는 이 공간은 여전히 미완未完이며, 앞으로 더 채워지거나 사라짐을 반복해 거듭나기를 기대한다”고 밝혔다.

분단에서 화합으로 ‘넘어가는 길’

제2회 예건 조경나눔공모전

지난 11월 5일 ‘통일기원 공간디자인 학생 아이디어 공모(제2회 예건 조경나눔공모전)’의 심사 결과가 발표되었다. 이 공모전은 환경조경나눔연구원(원장 임승빈)이 주최·주관하고 예건, 환경과조경, 한국조경학회, 한국토지주택공사가 후원했다. 통일의 ‘기원’을 주제로 한 이번 공모전은 분단 시대를 기억하고 통일을 준비할 뿐만 아니라 그 이후까지 기념하는 공간을 설계할 것을 요구했다. 전국의 조경·건축·디자인 관련 대학과 대학원에서 총 53팀이 참가 신청해 35팀이 작품을 접수했으며 이 중 10팀의 작품이 수상했다. 올해는 최우수상(상금 2백만 원)에 ‘넘어가는 길’(청주대학교 환경조경학과 최대운, 금성철, 윤병두), 우수상(상금 1백만 원)에 ‘내게 강 같은 평화’(울산대학교 실내공간디자인과 이혜나)와 ‘2+1=!’(한경대학교 조경학과 양인욱, 김세훈), 가작(상금 50만 원)에 ‘소막을 기억해’(청주대학교 환경조경학과 서홍석, 차다영, 허지은, 김다인), ‘서해5도’(청주대학교 환경조경학과 김영대, 옥성민, 황정아), ‘Flying to the Moon’(한경대학교 조경학과 조설희, 김나래, 권은송), 입선에 ‘마당을 통하다’(한경대학교 조경학과 김경민, 정윤조), ‘통하는 길’(청주대학교 환경조경학과 임재원, 최영규, 김수진, 유지영), ‘바람 참 좋다’(청주대학교 환경조경학과 오수현, 박지은, 한태용, 이지수), ‘통일의 문을 두드리다’(가천대학교 조경학과 박지은, 성웅기, 이소연)가 선정되었다. 심사위원단은 최우수작 ‘넘어가는 길’에 대해 “DMZ의 서쪽 끝 한강 하구의 철책을 구간별로 개방, 유지, 재배치하는 독창적인 설계 개념을 통해 ‘분단 체제 극복’의 상징성을 담아내면서도 생태계 보전의 지혜를 담아내었다”고 평가했다. 한편 마지막 단계까지 최우수작과 경합을 벌인 우수작 ‘내게 강 같은 평화’는 임진강 양편의 북한 개성과 남한 파주를 잇는 교량을 설계하여 통일을 준비하는 적극적인 공감의 공간을 제시한 것으로평가받았으며 우수작 ‘2+1=!’는 한국전쟁의 흔적을 간직하고 있는 철원군 갈마읍의 폐교량인 승일교 양측에 공원을 조성함으로써 근대문화유산을 재조명하고 통일의 염원을 담아내려한 시도가 인상적이었다는 평을 받았다. 최우수작을 포함한 모든 수상팀에게는 『환경과조경』 1년 정기구독권이 부상으로 주어진다. 넘어가는 길 최우수작 ‘넘어가는 길’의 설계 개념은 DMZ와 관련해 현재 강원도에 이미 조성된 공원, 박물관 등의 다양한 시설물이 사전에 계획했던 관광지 및 관광 자원으로서의 역할과 방문객에게 통일을 환기시키는 역할을 제대로 수행하고 있는지에 대한 의문에서 출발했다. 수상작은 문제의식을 바탕으로 역대 정부들의 개발 위주의 DMZ 정책과 박근혜 정권이 추진하고 있는 ‘DMZ세계생태평화공원’의 실효성에 대해 고민했다. 더불어 한반도의 생태축(횡축)을 담당하고 있는 DMZ를 생태적가치가 높다는 이유로 무조건 보전하는 것이 적절한지 다시 검토했다. ‘넘어가는 길’은 지금처럼 남과 북이 대립을 이루고 있는 상황에서는 하나의 상징적인 공간이 조성(개발)된다고 하더라도 그곳이 통일의 기원이 되기에는 부족하다고 판단하고 상징성을 가진 동시에 기능적인 역할을 할 수 있는 공간을 설계하고자 했다. 통일의 발판을 마련하는 동시에 자연을 보전하는 길을 모색하던 중 바닷물과 민물이 만나는 기수 구역에 주목했다. ‘넘어가는 길’의 대상지인 ‘한강 하구 중립 지역’은 육지의 DMZ보다 생물다양성이 풍부하여 보전 가치가 높다는 점, 육지·강·바다가 만나는 지점이라는 점, 대상지에 풍부한 물의 속성이 남과 북의 화합을 상징한다는 점등에서 주목할 가치가 있는 공간이다. ‘넘어가는 길’은 남과 북을 가로지르는 철책을 부분적으로 철거, 개방, 이용함으로써 다양한 활용 방안을 모색했다. 정전 협정 당시 철책은 일시적으로 설치된 것이었으며 우리 민족에게 통일과 철책 제거는 반드시 단시간 내에 이루어야 할 지상과제였다. 하지만 현재 철책은 한강 하구의 동식물을 인간의 간섭으로부터 보호하고 야생 생태계를 보전하는 생태적 역할을 하는동시에 동물의 자유로운 이동을 제한하기도 한다. 수상작은 철책의 아픈 역사를 치유하기 위해 철책 일대를 개방하되 모든 구간의 철책을 제거하는 것이 아니라 현실 상황을 반영하여 부분적으로 개방함으로써 남과 북이 서로 신뢰를 회복할 수 있는 기회를 마련하도록 계획했다. 이를 통해 단기적으로는 남과 북이 서로 경계를 유지하되 신뢰를 회복하면서 통일을 준비할 수 있게 하고, 장기적으로는 통일 이후 자연과 인간의 경계 역할을 하여 한반도의 생태축 역할을 수행하게 하기 위해서다. 먼저 수상작은 한강 하구 중립 지역의 철책 구간을 그 곳에 살고 있는 생물의 특성, 지형, 인간의 영향을 받은 정도 등을 평가하여 구간 A와 구간 B로 나누었다. 인간의 영향을 많이 받은 구간 A는 자연 생태를 보호하기 위해 일부 개방 구간을 제외한 대부분의 철책을 유지하고, 상대적으로 인간의 손이 덜 미친 구간 B는 남과 북이 마주하고 있는 지형적 특성을 반영해 철책을 허물되 보이지 않은 경계를 유지한다. 현재 한강 하구 중립 지역의 철책은 산지와 한강 하구가 직접적으로 접해있는 유형(유형1)과 산지와 철책 사이에 도로가 있는 유형(유형2)으로 구분된다. 수상작은 ‘산지-철책-한강하구’로 이어지는 유형1의 경우에는 기존의 철책을 제거하고, ‘산지-도로-철책-한강 하구’로 이어지는 유형2에는 도로 위로 생태 통로를 조성할 것을 제안했다. 구체적인 철책의 활용 계획으로는 남과 북을 단절시키고 있는 철책을 넘어뜨리고 그 높이만큼 서로의 거리를 좁히는 방안을 제시했다. 공간의 상부는 인간이 이용하고 공간의 하부는 자연에게 내어줌으로써 각자의 공간을 존중하며 공존할 수 있도록 계획했다. 즉, 남과 북의 거리를 좁히되 경계는 여전히 유지하고 자연과 인간이 서로의 영역을 침범하지 않도록 유도한 것이다. 특히 수상작은 분단의 상징물인 철책을 버리지 않고 역사를 ‘기억’하고 ‘기념’하는 매개체로써 활용해 아픈 역사의 상흔을 지우고 감추기보다는 기억하고 활용하는 새로운 통일 한국의 미래를 보여주었다.

분단에서 화합으로 ‘넘어가는 길’

제2회 예건 조경나눔공모전

지난 11월 5일 ‘통일기원 공간디자인 학생 아이디어 공모(제2회 예건 조경나눔공모전)’의 심사 결과가 발표되었다. 이 공모전은 환경조경나눔연구원(원장 임승빈)이 주최·주관하고 예건, 환경과조경, 한국조경학회, 한국토지주택공사가 후원했다. 통일의 ‘기원’을 주제로 한 이번 공모전은 분단 시대를 기억하고 통일을 준비할 뿐만 아니라 그 이후까지 기념하는 공간을 설계할 것을 요구했다. 전국의 조경·건축·디자인 관련 대학과 대학원에서 총 53팀이 참가 신청해 35팀이 작품을 접수했으며 이 중 10팀의 작품이 수상했다. 올해는 최우수상(상금 2백만 원)에 ‘넘어가는 길’(청주대학교 환경조경학과 최대운, 금성철, 윤병두), 우수상(상금 1백만 원)에 ‘내게 강 같은 평화’(울산대학교 실내공간디자인과 이혜나)와 ‘2+1=!’(한경대학교 조경학과 양인욱, 김세훈), 가작(상금 50만 원)에 ‘소막을 기억해’(청주대학교 환경조경학과 서홍석, 차다영, 허지은, 김다인), ‘서해5도’(청주대학교 환경조경학과 김영대, 옥성민, 황정아), ‘Flying to the Moon’(한경대학교 조경학과 조설희, 김나래, 권은송), 입선에 ‘마당을 통하다’(한경대학교 조경학과 김경민, 정윤조), ‘통하는 길’(청주대학교 환경조경학과 임재원, 최영규, 김수진, 유지영), ‘바람 참 좋다’(청주대학교 환경조경학과 오수현, 박지은, 한태용, 이지수), ‘통일의 문을 두드리다’(가천대학교 조경학과 박지은, 성웅기, 이소연)가 선정되었다. 심사위원단은 최우수작 ‘넘어가는 길’에 대해 “DMZ의 서쪽 끝 한강 하구의 철책을 구간별로 개방, 유지, 재배치하는 독창적인 설계 개념을 통해 ‘분단 체제 극복’의 상징성을 담아내면서도 생태계 보전의 지혜를 담아내었다”고 평가했다. 한편 마지막 단계까지 최우수작과 경합을 벌인 우수작 ‘내게 강 같은 평화’는 임진강 양편의 북한 개성과 남한 파주를 잇는 교량을 설계하여 통일을 준비하는 적극적인 공감의 공간을 제시한 것으로평가받았으며 우수작 ‘2+1=!’는 한국전쟁의 흔적을 간직하고 있는 철원군 갈마읍의 폐교량인 승일교 양측에 공원을 조성함으로써 근대문화유산을 재조명하고 통일의 염원을 담아내려한 시도가 인상적이었다는 평을 받았다. 최우수작을 포함한 모든 수상팀에게는 『환경과조경』 1년 정기구독권이 부상으로 주어진다. 넘어가는 길 최우수작 ‘넘어가는 길’의 설계 개념은 DMZ와 관련해 현재 강원도에 이미 조성된 공원, 박물관 등의 다양한 시설물이 사전에 계획했던 관광지 및 관광 자원으로서의 역할과 방문객에게 통일을 환기시키는 역할을 제대로 수행하고 있는지에 대한 의문에서 출발했다. 수상작은 문제의식을 바탕으로 역대 정부들의 개발 위주의 DMZ 정책과 박근혜 정권이 추진하고 있는 ‘DMZ세계생태평화공원’의 실효성에 대해 고민했다. 더불어 한반도의 생태축(횡축)을 담당하고 있는 DMZ를 생태적가치가 높다는 이유로 무조건 보전하는 것이 적절한지 다시 검토했다. ‘넘어가는 길’은 지금처럼 남과 북이 대립을 이루고 있는 상황에서는 하나의 상징적인 공간이 조성(개발)된다고 하더라도 그곳이 통일의 기원이 되기에는 부족하다고 판단하고 상징성을 가진 동시에 기능적인 역할을 할 수 있는 공간을 설계하고자 했다. 통일의 발판을 마련하는 동시에 자연을 보전하는 길을 모색하던 중 바닷물과 민물이 만나는 기수 구역에 주목했다. ‘넘어가는 길’의 대상지인 ‘한강 하구 중립 지역’은 육지의 DMZ보다 생물다양성이 풍부하여 보전 가치가 높다는 점, 육지·강·바다가 만나는 지점이라는 점, 대상지에 풍부한 물의 속성이 남과 북의 화합을 상징한다는 점등에서 주목할 가치가 있는 공간이다. ‘넘어가는 길’은 남과 북을 가로지르는 철책을 부분적으로 철거, 개방, 이용함으로써 다양한 활용 방안을 모색했다. 정전 협정 당시 철책은 일시적으로 설치된 것이었으며 우리 민족에게 통일과 철책 제거는 반드시 단시간 내에 이루어야 할 지상과제였다. 하지만 현재 철책은 한강 하구의 동식물을 인간의 간섭으로부터 보호하고 야생 생태계를 보전하는 생태적 역할을 하는동시에 동물의 자유로운 이동을 제한하기도 한다. 수상작은 철책의 아픈 역사를 치유하기 위해 철책 일대를 개방하되 모든 구간의 철책을 제거하는 것이 아니라 현실 상황을 반영하여 부분적으로 개방함으로써 남과 북이 서로 신뢰를 회복할 수 있는 기회를 마련하도록 계획했다. 이를 통해 단기적으로는 남과 북이 서로 경계를 유지하되 신뢰를 회복하면서 통일을 준비할 수 있게 하고, 장기적으로는 통일 이후 자연과 인간의 경계 역할을 하여 한반도의 생태축 역할을 수행하게 하기 위해서다. 먼저 수상작은 한강 하구 중립 지역의 철책 구간을 그 곳에 살고 있는 생물의 특성, 지형, 인간의 영향을 받은 정도 등을 평가하여 구간 A와 구간 B로 나누었다. 인간의 영향을 많이 받은 구간 A는 자연 생태를 보호하기 위해 일부 개방 구간을 제외한 대부분의 철책을 유지하고, 상대적으로 인간의 손이 덜 미친 구간 B는 남과 북이 마주하고 있는 지형적 특성을 반영해 철책을 허물되 보이지 않은 경계를 유지한다. 현재 한강 하구 중립 지역의 철책은 산지와 한강 하구가 직접적으로 접해있는 유형(유형1)과 산지와 철책 사이에 도로가 있는 유형(유형2)으로 구분된다. 수상작은 ‘산지-철책-한강하구’로 이어지는 유형1의 경우에는 기존의 철책을 제거하고, ‘산지-도로-철책-한강 하구’로 이어지는 유형2에는 도로 위로 생태 통로를 조성할 것을 제안했다. 구체적인 철책의 활용 계획으로는 남과 북을 단절시키고 있는 철책을 넘어뜨리고 그 높이만큼 서로의 거리를 좁히는 방안을 제시했다. 공간의 상부는 인간이 이용하고 공간의 하부는 자연에게 내어줌으로써 각자의 공간을 존중하며 공존할 수 있도록 계획했다. 즉, 남과 북의 거리를 좁히되 경계는 여전히 유지하고 자연과 인간이 서로의 영역을 침범하지 않도록 유도한 것이다. 특히 수상작은 분단의 상징물인 철책을 버리지 않고 역사를 ‘기억’하고 ‘기념’하는 매개체로써 활용해 아픈 역사의 상흔을 지우고 감추기보다는 기억하고 활용하는 새로운 통일 한국의 미래를 보여주었다. 우리 시대 아버지의 꿈의 초상

클레이아크김해미술관의 ‘아버지의 정원’에 부치는 글

클레이아크김해미술관의 두 번째 정원 전시인 ‘아버지의 정원 - 어떤 정원에 대한 현고학現古學적 사색’이 186일간의 전시 일정을 모두 마치고, 한 달 전인 11월 1일 막을 내렸다. 개막 전에 도록을 제작해 배포하는 여타의 전시회와 달리, ‘아버지의 정원’은 계절에 따라다른 느낌과 감성을 전달하는 야외 전시인 점을 고려하여 4월, 6월, 8월, 11월에 작품 사진을 촬영하여 전시 종료 후 도록을 제작했다. 본지는 클레이아크김해미술관의 협조로, 이 도록에 수록된 김아연 교수(서울시립대학교 조경학과)의 작품 해설 ‘우리 시대 아버지의 꿈의초상’을 전재한다. _ 편집자 주 전시 개요 •전시명: 아버지의 정원 - 어떤 정원에 대한 현고학적 사색 •장소: 클레이아크김해미술관 아티스트 가든 •작가: 박승진(디자인 스튜디오 loci 소장), 정상철(jsc archi-tects 대표) •면적: 약 100m2 •주최: 김해시 •주관: 김해문화재단 클레이아크김해 이 시대 대한민국을 살아가는 우리에게 아버지라는 단어는 특별하다. 그들은 전쟁, 유신과 독재, 경제 성장, 민주화의 격동기를 어떤 식으로든 몸소 치러낸 세대다. 우리 사회가 빚을 지고 있는 그들의 뼈 마디마디에 대한민국의 성장통이 스며 있다. 누구나 아버지가 있다. 그는 큰 산같이 엄하되 든든한 사람일 수도, 다정한 친구 같을 수도, 혹은 벗어나고 싶은 굴레 같은 존재이기도, 한 번도 만나지 못한 갈망의 대상일 수도 있지만 누구에게나 아버지는 있다. 그렇게 제각각인 아버지들의 보편적인 이야기를 작은 땅덩어리에, 그것도 정원이라는 매체로 과연 표현할 수 있을까. 작가의 개인적인 이야기를 소박하게 표현했을 거라는 막연한 추측을 가지고 김해로 향했다. 그날은 비가 내렸고, 이걸 보러 멀리까지 왔는데 참 운도 없다 생각했다. 주차장에 차를 세우고 비를 털어내는 자동차 와이퍼 사이로 들어온하얀 지붕과 담벼락을 보았다. 나는 그렇게 자동차 유리창을 통해 하나의 빛바랜 엽서 속 풍경처럼 아버지 의 정원을 처음 만났다. 박승진의 정원은 늘 얄미울 정도로 간결하고 함축적이다. 스스로 정원을 ‘시’를 만드는 과정에 비유하듯 그가 만들어내는 공간 역시 읽는 사람에게 많은 역할을 떠넘긴다. 그의 정원은 이야기를 좇아가다 보면 나를 잊고 글에 몰입하게 되는 소설이 아니다. 나의 어떤 부분을 끄집어내지 않으면 도무지 읽히지 않는 한 편의 시에 가깝다. 정원을 거닐고 이해하는 과정에서 나는 낯선 아픔을 느꼈다. 그의 아버지와 나의 아버지가 의도치 않게 이 정원에서 마주쳤기 때문이다. 예상치도 않게 그의 아버지의 이야기에서 나의 아버지를 끄집어낸것이다. 그것은 아마도 대한민국 아버지들의 꿈이 닮아있기 때문일 것이다. 대한민국의 성장과 왜곡된 주거 문화의 단면‘아버지의 정원’은 주택 정원을 묘사한다. 작가는 여느 서울 사람들처럼 인생의 대부분을 아파트에서 살았다. 작가가 묘사한 이 집은 대한주택공사가 1970년대 판박이처럼 찍어내어 분양한 서울 변두리의 ‘국민주택’으로 불리던 어느 단독주택을 묘사한다. 박공지붕과 콘크리트 블록 담장은 보급형 단독주택을 담백하게 재현하고 있다. 2015년 현재 70% 이상의 대한민국 사람이 아파트, 연립주택과 같은 공동주택에 살고 있다. 불과 1970년대 초반만 해도 95%가 단독주택에 살았다는 사실을 도무지 믿기 힘든 ‘아파트 공화국’에 살고 있다. ‘아버지의 정원’은 작가의 유년 시절 기억을 소박하게 묘사하는 동시에 아파트라는 현대의 지배적 주거 문화를 비판적으로 바라본다. 집에 대한 따듯한 시선의 이면에는 정원을 빼앗아버린 물량 공급 중심의 주택 정책에 대한 날선 아쉬움이 배어 있다. 사고파는 투자 상품으로서의 아파트가 상실한 집의 가치는 정원에 투영된다. 아버지의 정원은 우리가 무엇을 놓치고 살고 있는지를 묻는다. ‘아버지의 정원’은 오래된 흑백 텔레비전의 영상처럼 탈색된 기억의 소품들을 담고 있다. 고유의 색을 빼앗긴 사물들은 그래서 누구나의 기억을 투영할 수 있는 도화지가 된다. 작가의 어린 시절 강아지인 로미는 나의 뽀삐이자 이웃집의 바둑이, 누군가의 누렁이가 된다. 작가는 자신만의 은밀한 유년기의 기억 속에서 호출해온 사물들의 색을 제거하여 모두의 기억으로 만들어버렸다. 우리의 기억들은 ‘보급된’ 집과 사물들에서 자유롭지 않은 셈이다. 정원, 땅과 공간을 정의하는 일 그의 정원 작업은 땅을 찾는 과정에서 시작한다. 넓은 미술관 부지에서 하필이면 잘 보이지도 않는 주차장 옆 한 편이라니. 여느 작가라면 눈에 잘 띄고 주변이 정돈된 반듯한 부지를 탐냈을 테지만 박승진과 정상철은 후미진 전시관 뒤편을 선택했다. 거대한 건물을 배경으로 세든 듯 들어선 ‘아버지의 정원’은 대형 아파트 사이에 아슬아슬하게 남아있는 오래된 집 한 채를 보는 것 같다. 두 건축물의 스케일적 대비는 정원에 또 다른 콘텍스트를 제공해 준다. 정원은 멀리서 볼 때 하나의 순백색 오브젝트로 보이다가 대문을 통과하는 순간 시각에 의존했던 단편적 감각이 4차원으로 팽창한다. 정원은 더 이상 볼거리가 아닌, 나의 지금을 정의하는, 나를 둘러싼 공간이 된다. 화려한 초화류의 꽃들에 시선을 뺏길 우려가 없으니 훨씬 더 편안하게 정원을 장소로 받아들이게 되는 것이다. 정원이 적절한 위요를 필요조건으로 한다면, 그건 주변으로부터의 분리를 뜻하는 것이 아니라 주변과의 관계를 다시 설정한다는 것이다. 경계는 단절이 아니라 새로운 세계와 마주하는 창이기 때문이다. 그런 측면에서 그의 정원은 주변을 기웃거린다. 동네의 담벼락은 아파트의 벽체와 같이 완벽한 단절과 통제를 의미하지 않는다. 이 담장은 골목을 지나다니는 이웃의 섣부른 참견을 걸러내지 못하며, 동네 아이들의 월담을 눈감아주는, 칸막이 정도의 존재다. 정원의 사다리는 나무의 열매를 딸 때보다 옆 집에 건너갈 때 더 유용하게 쓰였으리라. 심지어 이 담장은 구멍투성이다. 동네 똥개들도 버젓이 제 집처럼 다녀가는 이 허술한 담장이 만들어내는 위요감은 나만을 바라보라는 이기적인 욕망을 포기한 것처럼 보인다. 아버지의 정원은 그렇게 가족들을 위한 내부지향적인 공간이자 이웃과 사회를 만나는 마당이 된다. 아름다운 볼거리보다 공간의 ‘쓸모’에 관심을 갖는 이곳은 그래서 어머니가 아닌 아버지의 정원이다. 어머니가 예쁘게 가꾸는 것에 마음을 쓴다면 아버지는 아이들이 뛰어노는 잔디밭을 관리하고, 함께 공을 차고, 과일 나무의 가지를 치는 일을 중시했을 것이다. 작가들은 ‘아버지의 정원’이라는 주제를 통해 미술관의 전시품이 아닌 미술관의 풍경을 만들었다. 보여주는 것보다 기능하는 것이 중요한 아버지의 정원은 그래서 ‘예쁘다’는피상적인 시각적 감상에서 자유로워질 수 있는 것이다. 아버지에게 정원은 보여주기 위한 장소가 아니다. 가족들이 채워줄 빈 그릇 같은 공간인 것이다. 동네 아버지들이 만드는 정원 어린 시절 아버지가 만들어준 가오리연, 팽이, 새총, 개집을 기억하는가. 아버지는 무언가를 뚝딱뚝딱 잘 만들어주셨지만, 사실 아이들은 썩 맘에 들어 하지 않는다. 부잣집 친구가 아버지가 외국에서 사온 멋진 장난감을 가지고 놀이터에 등장하는 순간 우리 아버지가 만든 어설픈 수제 장난감들은 부끄러움의 상징이 된다. 저런 근사한 장난감을 사줄 능력 없는 야속한 아버지. 아버지가 만든 사물의 정체성은 완벽하지 못함에 있다. 그러나 어설퍼서 생긴 그 틈새를 사랑이 메우고 있다. 건담, 미니카, 바비 인형, 레고는 아버지의 손때 묻은 장난감만큼 기억 속에 오래 남아있지 못하다. 그래서 아버지가 만드는 사물은 엉성하지만 단단하다. 작가들은 정원 만드는 일의 상당 부분을 미술관이 위치한 지역에서 해결했다. 아버지의 정원은 동네 아저씨들, 즉 진례의 아버지들이 함께 만든 곳이다. 동네 자전거 가게에서 허름한 짐자전거를 사고, 벽돌 쌓는 아저씨, 용접하는 아저씨, 목수 아저씨, 철물점 사장님을 모아 ‘마을 잔치하듯’ 만들었다. 정원을 만들며 벌어지는 아버지들의 시끌벅적 야단법석 잔치 한 판이 ‘아버지의 정원’으로 완성되었다. 80%의 미학 아버지의 정원은 모자란다. 난 그 모자람을 사랑한다. 정원은 누군가가 꽉 채워주길 바라는 채우다 만 그릇 같은 곳이다. 작은 일화가 있다. 정원에 심은 수수꽃다리에 슬쩍 무궁화 한 뿌리가 묻어왔다. 이 녀석이 여름에 꽃을 피우기 전까지는 누구도 그 밀항을 알아채지 못했다. 담당 큐레이터가 발견하여 작가에게 묻자 “원래 정원에는 좀 부실한 놈들이 자라는 법이니 측은지심도 정원의 한 부분으로 받아들여야 할 것”이라고 전했다. 나는 최근 유행처럼 번지는 정원박람회에 큰 매력을 느끼지 못한다. 정원이라는 공간이 ‘경쟁’이라는 오디션 프로그램처럼 기획되고 조성되는 것이 서글프고, 짧은 기간의 전시를 겨냥해 모든 것을 화려한 클라이 맥스로 연출하는 상황에 숨 막히기 때문이다. 개별 정원 하나 하나의 완성도에 초점이 맞춰진 ‘박람회’이니만큼 전체로서의 경관 운운하는 것은 옳지 않을 것이다. 그러나 정원의 본질이 기다리고, 변하고, 기르고, 가꾸는 것이라고 할 때, 완성품으로 정원을 소비하는 문화가 정원을 사유하고 가꾸는 것에 앞설까 걱정이다. 정원의 본질은 결과보다는 과정에 있다. 이 부분을 간과한다면, 잡지 화보나 SNS를 점령한 예쁜 사람, 예쁜 물건, 예쁜 장소 사진들처럼, 정원은 예쁘게 포장된 자연 그 이상도 이하도 아닐 것이다. 지금의 정원 박람회는 너무나 빽빽이 자기만을 바라보길 바라는 이기적인 욕망을 가지고 있다. 하나로 어우러지는 풍경이 아니라 자기만의 완결성과 우월성을 중시하는 모자이크식 공간 체험은 결국 정원에 대한 피로감으로 이어질지도 모른다. 이러한 측면에서 ‘아버지의 정원’은 최근 쏟아져 나오는 수많은 장식적 정원에 던지는 질문과도 같다. 100%를 향한 완벽과 통제의 패러노이아가 아닌, 몰래 묻어온 ‘부실한 녀석들’을 품을 수 있는, 동네 똥개가 당당하게 똥을 싸고 갈 수 있는 구멍을 내주는 여백같이 너그러운 존재가 아버지라면 박승진과 정상철의 ‘아버지의 정원’은 그 모자람과 비어있음을 성실하게 구현하고 있다. 우리 시대 아버지에게 바치는 송시 결국 작가는 이 정원을 모두의 아버지의 정원으로 만든다. 작은 땅덩어리 딸린 집 하나 마련해서 가족들과 단란하게 지내고 싶어 자신의 몸뚱이 돌보지 않고 살아온 우리 시대 아버지 누구나 꿈꾸던 작은 이상향이기 때문이다. 지극히 개인적인 것을 통하여 지독히 보편적인 감성을 만드는 그들의 작업. 결국 우리는 같은 꿈을 꿀 수밖에 없는 결핍을 공유하던 세대의 자식들로 태어났다. 자식들 역시 그들의 자식을 위해 정원이 있는 행복한 집 한 칸을 욕망한다. 그렇게 우리 세대는 꿈을 물려받았다. 희망보다는 결핍을 상속받은 것이다. 박승진과 정상철의 정원은, 고단했던 삶, 맘 한 편에 묻어둔, 이 시대 아버지들이 가졌던 ‘우리 집’이라는 꿈의 초상이다. 작가가 부제로 쓰고 있는 ‘현고학現古學’은 동시대 사람들이 기억하는 가까운 과거를 고고학적 시선으로 탐구한다는 의미를 가지고 있다. 이 정원을 마주치기 전까지 나는 우리 시대가 이토록 무서리우리만큼 같은 꿈을 꾸고 있다는 생각을 하지 못했다. 이 글을 처음 끼적거리기 시작할 때 그의 아버지의 부고 소식을 들었다. 그 이후로 좀처럼 글의 진도를 나가지 못했다. 박승진의 아버지는 직접 김해에 오지 못하셨지만 어린 아들이 뛰어놀던 이 작은 정원을 사진으로 보고 잠드셨다. 정원이 작게는 작가의 가족들을, 크게는 이곳을 찾은 많은 가족들을 기억과 꿈이라는 끈으로 다시 한 번 엮어주었으리라. 이 작은 땅덩어리의 위대한 힘, 정원의 본질이 여기에 있다. 김아연은 서울대학교 조경학과와 동대학원 및 미국 버지니아 대학교(University of Virginia) 건축대학원 조경학과를 졸업했다. 미국Stephen Stimson Landscape Architects와 가원조경기술사사무소, 디자인 로직에서 실장으로 일했으며, 국내외 다양한 스케일의 조경설계를 진행해왔다. 자연과 문화의 접합 방식과 자연과 커뮤니티의 변화가 가지는 시학을 다양한 방식으로 표현하는 작업을 하고 있다. 현재 서울시립대학교 조경학과 교수로 재직하며, 느슨한 설계 집단 스튜디오 테라의 대표로서 조경 설계 실무와 설계 교육 사이를 넘나드는 중간 영역에서 활동하고 있다.

우리 시대 아버지의 꿈의 초상

클레이아크김해미술관의 ‘아버지의 정원’에 부치는 글

클레이아크김해미술관의 두 번째 정원 전시인 ‘아버지의 정원 - 어떤 정원에 대한 현고학現古學적 사색’이 186일간의 전시 일정을 모두 마치고, 한 달 전인 11월 1일 막을 내렸다. 개막 전에 도록을 제작해 배포하는 여타의 전시회와 달리, ‘아버지의 정원’은 계절에 따라다른 느낌과 감성을 전달하는 야외 전시인 점을 고려하여 4월, 6월, 8월, 11월에 작품 사진을 촬영하여 전시 종료 후 도록을 제작했다. 본지는 클레이아크김해미술관의 협조로, 이 도록에 수록된 김아연 교수(서울시립대학교 조경학과)의 작품 해설 ‘우리 시대 아버지의 꿈의초상’을 전재한다. _ 편집자 주 전시 개요 •전시명: 아버지의 정원 - 어떤 정원에 대한 현고학적 사색 •장소: 클레이아크김해미술관 아티스트 가든 •작가: 박승진(디자인 스튜디오 loci 소장), 정상철(jsc archi-tects 대표) •면적: 약 100m2 •주최: 김해시 •주관: 김해문화재단 클레이아크김해 이 시대 대한민국을 살아가는 우리에게 아버지라는 단어는 특별하다. 그들은 전쟁, 유신과 독재, 경제 성장, 민주화의 격동기를 어떤 식으로든 몸소 치러낸 세대다. 우리 사회가 빚을 지고 있는 그들의 뼈 마디마디에 대한민국의 성장통이 스며 있다. 누구나 아버지가 있다. 그는 큰 산같이 엄하되 든든한 사람일 수도, 다정한 친구 같을 수도, 혹은 벗어나고 싶은 굴레 같은 존재이기도, 한 번도 만나지 못한 갈망의 대상일 수도 있지만 누구에게나 아버지는 있다. 그렇게 제각각인 아버지들의 보편적인 이야기를 작은 땅덩어리에, 그것도 정원이라는 매체로 과연 표현할 수 있을까. 작가의 개인적인 이야기를 소박하게 표현했을 거라는 막연한 추측을 가지고 김해로 향했다. 그날은 비가 내렸고, 이걸 보러 멀리까지 왔는데 참 운도 없다 생각했다. 주차장에 차를 세우고 비를 털어내는 자동차 와이퍼 사이로 들어온하얀 지붕과 담벼락을 보았다. 나는 그렇게 자동차 유리창을 통해 하나의 빛바랜 엽서 속 풍경처럼 아버지 의 정원을 처음 만났다. 박승진의 정원은 늘 얄미울 정도로 간결하고 함축적이다. 스스로 정원을 ‘시’를 만드는 과정에 비유하듯 그가 만들어내는 공간 역시 읽는 사람에게 많은 역할을 떠넘긴다. 그의 정원은 이야기를 좇아가다 보면 나를 잊고 글에 몰입하게 되는 소설이 아니다. 나의 어떤 부분을 끄집어내지 않으면 도무지 읽히지 않는 한 편의 시에 가깝다. 정원을 거닐고 이해하는 과정에서 나는 낯선 아픔을 느꼈다. 그의 아버지와 나의 아버지가 의도치 않게 이 정원에서 마주쳤기 때문이다. 예상치도 않게 그의 아버지의 이야기에서 나의 아버지를 끄집어낸것이다. 그것은 아마도 대한민국 아버지들의 꿈이 닮아있기 때문일 것이다. 대한민국의 성장과 왜곡된 주거 문화의 단면‘아버지의 정원’은 주택 정원을 묘사한다. 작가는 여느 서울 사람들처럼 인생의 대부분을 아파트에서 살았다. 작가가 묘사한 이 집은 대한주택공사가 1970년대 판박이처럼 찍어내어 분양한 서울 변두리의 ‘국민주택’으로 불리던 어느 단독주택을 묘사한다. 박공지붕과 콘크리트 블록 담장은 보급형 단독주택을 담백하게 재현하고 있다. 2015년 현재 70% 이상의 대한민국 사람이 아파트, 연립주택과 같은 공동주택에 살고 있다. 불과 1970년대 초반만 해도 95%가 단독주택에 살았다는 사실을 도무지 믿기 힘든 ‘아파트 공화국’에 살고 있다. ‘아버지의 정원’은 작가의 유년 시절 기억을 소박하게 묘사하는 동시에 아파트라는 현대의 지배적 주거 문화를 비판적으로 바라본다. 집에 대한 따듯한 시선의 이면에는 정원을 빼앗아버린 물량 공급 중심의 주택 정책에 대한 날선 아쉬움이 배어 있다. 사고파는 투자 상품으로서의 아파트가 상실한 집의 가치는 정원에 투영된다. 아버지의 정원은 우리가 무엇을 놓치고 살고 있는지를 묻는다. ‘아버지의 정원’은 오래된 흑백 텔레비전의 영상처럼 탈색된 기억의 소품들을 담고 있다. 고유의 색을 빼앗긴 사물들은 그래서 누구나의 기억을 투영할 수 있는 도화지가 된다. 작가의 어린 시절 강아지인 로미는 나의 뽀삐이자 이웃집의 바둑이, 누군가의 누렁이가 된다. 작가는 자신만의 은밀한 유년기의 기억 속에서 호출해온 사물들의 색을 제거하여 모두의 기억으로 만들어버렸다. 우리의 기억들은 ‘보급된’ 집과 사물들에서 자유롭지 않은 셈이다. 정원, 땅과 공간을 정의하는 일 그의 정원 작업은 땅을 찾는 과정에서 시작한다. 넓은 미술관 부지에서 하필이면 잘 보이지도 않는 주차장 옆 한 편이라니. 여느 작가라면 눈에 잘 띄고 주변이 정돈된 반듯한 부지를 탐냈을 테지만 박승진과 정상철은 후미진 전시관 뒤편을 선택했다. 거대한 건물을 배경으로 세든 듯 들어선 ‘아버지의 정원’은 대형 아파트 사이에 아슬아슬하게 남아있는 오래된 집 한 채를 보는 것 같다. 두 건축물의 스케일적 대비는 정원에 또 다른 콘텍스트를 제공해 준다. 정원은 멀리서 볼 때 하나의 순백색 오브젝트로 보이다가 대문을 통과하는 순간 시각에 의존했던 단편적 감각이 4차원으로 팽창한다. 정원은 더 이상 볼거리가 아닌, 나의 지금을 정의하는, 나를 둘러싼 공간이 된다. 화려한 초화류의 꽃들에 시선을 뺏길 우려가 없으니 훨씬 더 편안하게 정원을 장소로 받아들이게 되는 것이다. 정원이 적절한 위요를 필요조건으로 한다면, 그건 주변으로부터의 분리를 뜻하는 것이 아니라 주변과의 관계를 다시 설정한다는 것이다. 경계는 단절이 아니라 새로운 세계와 마주하는 창이기 때문이다. 그런 측면에서 그의 정원은 주변을 기웃거린다. 동네의 담벼락은 아파트의 벽체와 같이 완벽한 단절과 통제를 의미하지 않는다. 이 담장은 골목을 지나다니는 이웃의 섣부른 참견을 걸러내지 못하며, 동네 아이들의 월담을 눈감아주는, 칸막이 정도의 존재다. 정원의 사다리는 나무의 열매를 딸 때보다 옆 집에 건너갈 때 더 유용하게 쓰였으리라. 심지어 이 담장은 구멍투성이다. 동네 똥개들도 버젓이 제 집처럼 다녀가는 이 허술한 담장이 만들어내는 위요감은 나만을 바라보라는 이기적인 욕망을 포기한 것처럼 보인다. 아버지의 정원은 그렇게 가족들을 위한 내부지향적인 공간이자 이웃과 사회를 만나는 마당이 된다. 아름다운 볼거리보다 공간의 ‘쓸모’에 관심을 갖는 이곳은 그래서 어머니가 아닌 아버지의 정원이다. 어머니가 예쁘게 가꾸는 것에 마음을 쓴다면 아버지는 아이들이 뛰어노는 잔디밭을 관리하고, 함께 공을 차고, 과일 나무의 가지를 치는 일을 중시했을 것이다. 작가들은 ‘아버지의 정원’이라는 주제를 통해 미술관의 전시품이 아닌 미술관의 풍경을 만들었다. 보여주는 것보다 기능하는 것이 중요한 아버지의 정원은 그래서 ‘예쁘다’는피상적인 시각적 감상에서 자유로워질 수 있는 것이다. 아버지에게 정원은 보여주기 위한 장소가 아니다. 가족들이 채워줄 빈 그릇 같은 공간인 것이다. 동네 아버지들이 만드는 정원 어린 시절 아버지가 만들어준 가오리연, 팽이, 새총, 개집을 기억하는가. 아버지는 무언가를 뚝딱뚝딱 잘 만들어주셨지만, 사실 아이들은 썩 맘에 들어 하지 않는다. 부잣집 친구가 아버지가 외국에서 사온 멋진 장난감을 가지고 놀이터에 등장하는 순간 우리 아버지가 만든 어설픈 수제 장난감들은 부끄러움의 상징이 된다. 저런 근사한 장난감을 사줄 능력 없는 야속한 아버지. 아버지가 만든 사물의 정체성은 완벽하지 못함에 있다. 그러나 어설퍼서 생긴 그 틈새를 사랑이 메우고 있다. 건담, 미니카, 바비 인형, 레고는 아버지의 손때 묻은 장난감만큼 기억 속에 오래 남아있지 못하다. 그래서 아버지가 만드는 사물은 엉성하지만 단단하다. 작가들은 정원 만드는 일의 상당 부분을 미술관이 위치한 지역에서 해결했다. 아버지의 정원은 동네 아저씨들, 즉 진례의 아버지들이 함께 만든 곳이다. 동네 자전거 가게에서 허름한 짐자전거를 사고, 벽돌 쌓는 아저씨, 용접하는 아저씨, 목수 아저씨, 철물점 사장님을 모아 ‘마을 잔치하듯’ 만들었다. 정원을 만들며 벌어지는 아버지들의 시끌벅적 야단법석 잔치 한 판이 ‘아버지의 정원’으로 완성되었다. 80%의 미학 아버지의 정원은 모자란다. 난 그 모자람을 사랑한다. 정원은 누군가가 꽉 채워주길 바라는 채우다 만 그릇 같은 곳이다. 작은 일화가 있다. 정원에 심은 수수꽃다리에 슬쩍 무궁화 한 뿌리가 묻어왔다. 이 녀석이 여름에 꽃을 피우기 전까지는 누구도 그 밀항을 알아채지 못했다. 담당 큐레이터가 발견하여 작가에게 묻자 “원래 정원에는 좀 부실한 놈들이 자라는 법이니 측은지심도 정원의 한 부분으로 받아들여야 할 것”이라고 전했다. 나는 최근 유행처럼 번지는 정원박람회에 큰 매력을 느끼지 못한다. 정원이라는 공간이 ‘경쟁’이라는 오디션 프로그램처럼 기획되고 조성되는 것이 서글프고, 짧은 기간의 전시를 겨냥해 모든 것을 화려한 클라이 맥스로 연출하는 상황에 숨 막히기 때문이다. 개별 정원 하나 하나의 완성도에 초점이 맞춰진 ‘박람회’이니만큼 전체로서의 경관 운운하는 것은 옳지 않을 것이다. 그러나 정원의 본질이 기다리고, 변하고, 기르고, 가꾸는 것이라고 할 때, 완성품으로 정원을 소비하는 문화가 정원을 사유하고 가꾸는 것에 앞설까 걱정이다. 정원의 본질은 결과보다는 과정에 있다. 이 부분을 간과한다면, 잡지 화보나 SNS를 점령한 예쁜 사람, 예쁜 물건, 예쁜 장소 사진들처럼, 정원은 예쁘게 포장된 자연 그 이상도 이하도 아닐 것이다. 지금의 정원 박람회는 너무나 빽빽이 자기만을 바라보길 바라는 이기적인 욕망을 가지고 있다. 하나로 어우러지는 풍경이 아니라 자기만의 완결성과 우월성을 중시하는 모자이크식 공간 체험은 결국 정원에 대한 피로감으로 이어질지도 모른다. 이러한 측면에서 ‘아버지의 정원’은 최근 쏟아져 나오는 수많은 장식적 정원에 던지는 질문과도 같다. 100%를 향한 완벽과 통제의 패러노이아가 아닌, 몰래 묻어온 ‘부실한 녀석들’을 품을 수 있는, 동네 똥개가 당당하게 똥을 싸고 갈 수 있는 구멍을 내주는 여백같이 너그러운 존재가 아버지라면 박승진과 정상철의 ‘아버지의 정원’은 그 모자람과 비어있음을 성실하게 구현하고 있다. 우리 시대 아버지에게 바치는 송시 결국 작가는 이 정원을 모두의 아버지의 정원으로 만든다. 작은 땅덩어리 딸린 집 하나 마련해서 가족들과 단란하게 지내고 싶어 자신의 몸뚱이 돌보지 않고 살아온 우리 시대 아버지 누구나 꿈꾸던 작은 이상향이기 때문이다. 지극히 개인적인 것을 통하여 지독히 보편적인 감성을 만드는 그들의 작업. 결국 우리는 같은 꿈을 꿀 수밖에 없는 결핍을 공유하던 세대의 자식들로 태어났다. 자식들 역시 그들의 자식을 위해 정원이 있는 행복한 집 한 칸을 욕망한다. 그렇게 우리 세대는 꿈을 물려받았다. 희망보다는 결핍을 상속받은 것이다. 박승진과 정상철의 정원은, 고단했던 삶, 맘 한 편에 묻어둔, 이 시대 아버지들이 가졌던 ‘우리 집’이라는 꿈의 초상이다. 작가가 부제로 쓰고 있는 ‘현고학現古學’은 동시대 사람들이 기억하는 가까운 과거를 고고학적 시선으로 탐구한다는 의미를 가지고 있다. 이 정원을 마주치기 전까지 나는 우리 시대가 이토록 무서리우리만큼 같은 꿈을 꾸고 있다는 생각을 하지 못했다. 이 글을 처음 끼적거리기 시작할 때 그의 아버지의 부고 소식을 들었다. 그 이후로 좀처럼 글의 진도를 나가지 못했다. 박승진의 아버지는 직접 김해에 오지 못하셨지만 어린 아들이 뛰어놀던 이 작은 정원을 사진으로 보고 잠드셨다. 정원이 작게는 작가의 가족들을, 크게는 이곳을 찾은 많은 가족들을 기억과 꿈이라는 끈으로 다시 한 번 엮어주었으리라. 이 작은 땅덩어리의 위대한 힘, 정원의 본질이 여기에 있다. 김아연은 서울대학교 조경학과와 동대학원 및 미국 버지니아 대학교(University of Virginia) 건축대학원 조경학과를 졸업했다. 미국Stephen Stimson Landscape Architects와 가원조경기술사사무소, 디자인 로직에서 실장으로 일했으며, 국내외 다양한 스케일의 조경설계를 진행해왔다. 자연과 문화의 접합 방식과 자연과 커뮤니티의 변화가 가지는 시학을 다양한 방식으로 표현하는 작업을 하고 있다. 현재 서울시립대학교 조경학과 교수로 재직하며, 느슨한 설계 집단 스튜디오 테라의 대표로서 조경 설계 실무와 설계 교육 사이를 넘나드는 중간 영역에서 활동하고 있다.도시 문화 축제, 릴 3000 2015.9.26.~2016.1.17.

파리 북역에서 TGV로 한 시간, 릴 유럽역에 내리자마자 습하고 차가운 바람 덕에 북부 도시의 우울한 가을이 물씬 느껴졌다. 프랑스에서 네 번째로 큰 도시인 릴Lille은 브뤼셀, 런던, 암스테르담 등 북유럽 주요 도시를 이으며 중세시대부터 군사 요충지와 상업 도시로발달했고, 산업혁명 후에는 탄광과 섬유 산업으로 최고의 전성기를 누렸다. 그러나 1970년대 이후 아시아시장에 주도권을 뺏기며 심각한 경제적 타격을 입게 되었다. 버려진 공장, 더 이상 연기를 뿜지 않는 굴뚝, 배가 다니지 않는 운하, 일자리를 잃어버린 노동자들, 그리고 구름이 짙게 깔린 먹먹한 하늘. 도시는 활력을 잃고 자연은 그 자리를 되찾기 시작했다. 릴은 과거의 영광이 폐허로 남아 있는 슬픈 도시로, 프랑스인들에게 가장 살기 싫은 도시로 손꼽히기도 했다. 1990년대, 렘 콜하스, 장 누벨, 크리스티앙 드 포잠박 등 내로라하는 건축가를 초대해 TGV역과 유로스타역을 포함한 교통 및 사업 지구인 유라일을 건설하며 미래지향적 도시 이미지를 만들기 위해 노력했으나, 인근도시를 아우르는 릴만의 지역적 정체성을 찾지 못한채 살기보다는 거쳐가는 도시 이상의 매력을 창출하지 못했다. 그러나 2004년 ‘유럽문화수도’로 선정되면서 도시 변화의 새로운 국면을 맞이하게 되었다. 아이러니하게도, 버려졌던 과거의 산업 유산이 릴만의 고유한 정체성을 살릴 핵심 대안으로 떠올랐다. 새로운 것을 집어넣기보다 기존의 폐건물을 문화와 예술 공간으로 되살려 지역 주민의 참여와 소통을 유도하는 도시재생 실험을 시작한다. ‘릴 3000’ , 도시 여행을 시작하다 2004년, 유럽인들에게 릴이라는 도시를 각인시키는 데 성공하며, 이듬해 도시 문화 축제 ‘릴 3000’이 제정되었다. 3년에 한번씩, 4개월간 한 주제를 가지고 도시곳곳에서 벌어지는 이 행사는 동시대성을 보여주는 젊은 작가들과 다양한 문화 행사 및 참여 프로그램을 통해 도시를 재발견하고 더 나아가 사회와 문명에 대해 고찰하고 미래의 모습을 찾아가는 것을 목적으로 하고 있다. 2006년 인도의 ‘뭄바이의 사람들’을 시작으로, 2009년 동유럽과 이스탄불까지 연결하는 ‘유럽 XXL’, 2012년 골목부터 집문 앞까지 도시 곳곳에 공공 작품을 설치해 일상을 뒤집어엎는 ‘판타스틱’이란 주제로 2백만 명의 관람객을 끌어 모았다. 그리고 2015년, 심각한 유럽 경제 위기로 인한 재정긴축에도 불구하고 ‘르네상스’라는 주제를 걸고 지난 9월 26일 리우의 화려한 카니발로 축제의 시작을 알렸다. 800여개의 이벤트와 문화 행사 그리고 35개의 전시회를 통해 도시의 새로운 미래에 대한 가능성에 질문하고 해답을 찾아나가는 여행이 시작된 것이다. 릴, 르네상스를 일으키는 그 예외적 영감과 정신을 회복하라 불어로 ‘다시 태어나다’라는 의미의 르네상스는 중세의 억압적인 종교의 그늘 속에서 피어난, 유럽 역사에서 가장 혁신적이고 중요한 시기였다. 오늘날 테크놀로지의 발전과 함께 삶의 방식에 대한 새로운 접근과 실험이 세계 곳곳의 도시를 변형시키고 있다는 점에 주목하여 릴은 21세기의 르네상스를 맞이하고 있는, 유럽인들에게 조금은 낯선 다섯 도시인 브라질의 리우데자네이루, 덴마크의 에인트호번, 미국의 디트로이트, 캄보디아의 프놈펜, 한국의 서울을 초청해 ‘릴 3000’ 축제를 열었다. 특히 이 도시들은 전쟁, 경제적 쇠퇴, 독재의 잔재 등 역사적인 고통을 극복해가며 새롭게 태어나고 있는 도시로, 그 모순과 갈등의 목격자이자 대안을 제시하는 적극적인 창조자로 존재하는 예술가들을 초청했다. 각 도시의 전시는 릴 각지에서 열렸는데, 무엇보다 전시가 열린 장소와 초청된 나라 간의 고려가 매우 흥미로웠다. 폐허, 잠재된 생명의 장, 디트로이트, 그리고 생 소뵈르역 짐 자무쉬의 영화, ‘오직 사랑하는 자만이 살아남는다’에는 한밤중에 디트로이트Detroit의 버려진 건물들 사이를 자동차로 배회하는 뱀파이어 연인이 나온다. 시간을 거스르는 그들의 차가운 아름다움과 깨지 못할 꿈을 꾸는 듯한 우울한 폐허의 도시는 묘하게 닮아 있었다. 100년 가까이 모터 시티로 아메리칸 드림을 이끌던 도시는 쇠퇴와 회복을 반복했고, 2008년 이후 40만 명의 실업자를 내며 범죄의 도시가 되었다. 그러나 현재 이 꿈의 도시는 테크노, 블루스, 힙합, 그라피티, 도시 농장, 젊은 도시 예술가들의 은신처가 되면서 또 다른 문화적 아메리칸 드림의 도시가 되고 있다. 디트로이트 전은 19세기 산업 부흥과 함께 지은 화물전용 철도역이지만 산업 침체로 버려졌던 생 소뵈르역Gare Saint Sauveur에서 열렸다. 버려졌던 모습으로 최대한 보존된 이 전시장은 묘하게 산업 도시의 황금기를 맞이하다 유령 도시가 된 디트로이트와 닮아 있었다. 작품을 설치했다기보다 디트로이트 예술가들의 아틀리에를 그대로 옮겨놓은 듯한 전시는 작품 전체가 어울려 도시적 분위기를 만들어내면서 우리로 하여금 릴이 아닌 디트로이트를 여행하게 한다. 디자인으로 새로 태어난 하이테크 도시 에인트호번 그리고 메종 폴리 드 물랭 필립스의 도시로 호황을 누리던 에인트호번Eindhoven은 필립스가 암스테르담으로 본거지를 옮기며 쇠퇴기를 맞이한다. 2차 산업 쇠퇴와 함께 버려진 공장들은 1990년대 이후 창작 스튜디오로 바뀌며 컬처 메이커culture maker들을 만들어내는 인큐베이터 도시로 재탄생, 현재 세계적으로 가장 혁신적인 디자인 도시로 꼽힌다. 에인트호번 전은 전통적인 전시에서 탈피하여 3D 프린팅과 목공 일을 할 수 있는 팹랩fab lab 형태의 공동 작업장을 제공했다. 참가한 퍼포먼스 아티스트들이 관객과 함께 교류하는 장소인 셈이다. 18세기의 양조장이었던 메종 폴리 드 물랭Maison Folie de Moulins에서 열린 이 전시는 일회성 퍼포먼스가 아니라 이후 릴의 도시 정책에 반영하기 위한 전초전 역할을 한다. 파벨라에서 2016 올림픽까지 리우데자네이루 그리고 메종 폴리 와제므 삼바와 카니발의 도시 리우데자네이루Rio de Janeiro는 산을 배경으로 한 긴 하얀 백사장과 강렬한 태양 등 천혜의 자연 조건을 갖춰 브라질 최고의 아름다운 관광지로 꼽힌다. 그러나 인구의 20% 이상이 가난과 마약, 폭력의 문제가 극심한 빈민촌인 파벨라favela에 살고 있다. 젊은 예술가 집단 ‘카리오카스Cariocas’는 도시 변화의 목격자로서 극단적인 도시 리우의 일상을 그들만의 방식으로 보여준다. 해변의 잡상인, 파벨라의 판잣집, 좁은 골목길, 혼재된 문화 등 리우의 현재를 살아가는 사람들의 모습은 부정적이고 제거해야 할 것이 아니라 이 도시를 매력적으로 만들고 있는 요소임을 웅변하고 있다. 이 전시가 열린 와제므 지구MaisonFolie Wazemmes는 릴에서 외국인이 가장 많이 사는 곳으로 매일 오전 대규모 상설장이 열린다. 가장 싸고 인구 밀도가 높아 젊은 예술가와 아마추어가 모이는, 고급스럽지는 않지만 가장 생동감이 넘치는 지역이라 도시 리우를 전시하기에 릴에서 가장 적절한 곳이다. 새로운 정체성을 찾아 프놈펜 그리고 빈민구제소 박물관 동양의 진주라 불리던 캄보디아의 수도 프놈펜Phnom Penh은 붉은 크메르에 의해 1975년 이후 4년간 빈 도시가 되었다. 이후 40년간의 정치적 갈등 속에 백만 여명의 캄보디아인이 사라져갔으며 도시는 그야말로 킬링 필드가 되었다. 1990년대에 되찾은 수도로서 프놈펜은 급속한 도시화를 경험했다. 무질서한 도시 확장, 지옥 같은 교통난, 무작위적인 건설과 부패, 전통과 현대의 충돌, 세대 간의 갈등을 겪으며 도시의 정체성을 찾아가고 있는 중이다. 이런 도시적 혼란 속에서도 정규 교육을 받지 않은 뛰어난 예술가들이 수없이 배출되고 있는 것에 주목, 캄보디아 출신의 세계적 예술가는 물론, 한번도 외국에 소개되지 않았던 다양한 세대의 예술가들이 초청되었다. 프놈펜 전은 릴에서 가장 역사적이고 고풍스러운 동네인 비유 릴Vieux Lille에 있는, 17세기에 지어진 빈민구제소 박물관Hospice Comtesse Museum에서 열렸다. 옛 병원의 작은 교회당에 설치된 대나무 부처는 역사와 종교를 넘어 인간의 보편적인 고귀함을 보여주고 있다. 전통과 하이퍼모더니티의 간극 서울 그리고 트리포스탈 급격한 현대화, 다이내믹, 나이트라이프, 하이퍼테크닉, 전통, 긴장감, 획일성, 다양성, 콘트라스트. 잠시 서울을 방문했거나 서울에 관심 있는 프랑스 사람들이 가지는 느낌이다. 전시 큐레이터 장 막스 콜라르Jean Max Colard가 대조적이고 복합적인 서울의 모습 때문에 작품을 추려내기 어려웠다고 말할 정도로, 다양한 서울과 한국의 모습이 전시되었다. 복사한 듯 똑같은 아파트 주거 형식, 성형한 소녀들의 모습, DVD방, 줄 맞춰 걸려있는 교복 등 서울의 일상을 사실적으로 보여주는 작품부터 찢어진 산하, 급속한 발전으로 인한 전통과현대의 간극 등 한국 사회가 안고 있는 모순과 갈등을 표현한 작품들이 섞여 서울의 현재를 보여주고 있다. 무엇보다 이우람의 하이테크 설치미술, 일상 언어를 예술로 재탄생시킨 최정화와 이불의 작품들이 프랑스인들의 이목을 끌었다. 이번 서울 전은 신시가지인 유라일지구 옆에 있는 트리포스탈Tripostal에서 열렸다. 과거 우편물을 분류하는 곳이었던 이곳은 ‘빨리, 빨리’라는 주제에 맞게 깊이 있는 주제를 무겁지 않게 다루고 있다. 또한 10월 14일부터 18일까지 서울 주간을 맞이하여 릴 국립건축조경학교와 릴 3000 주관으로 조경진 교수(서울대학교 환경대학원)를 초청, 서울의 르네상스에 대한 컨퍼런스가 열렸다. 조경진 교수는 역사적, 문화적, 정치적 역학 관계를 중심에 두고 서울의 변천사를 소개하며 메타폴리스로서의 서울로 발돋움하기 위한 서울시의 최근 도시 정책과 계획을 설명했다. 대부분의 청중은 K-Pop이나 한국 영화 외에는 서울에 대한 정보가 거의 없어 단기간에 급변한 서울의 역동적 모습을 이해하기 쉽지 않았지만 시민 참여를 통해 도시가 긍정적으로 변해가고 있다는 점에는 큰 공감을 표시했다. 그 밖에 파리에서 이미 큰 성공을 이룬 안은미의 댄스 공연 ‘할머니들Grandmothers’을 비롯하여 K-Pop나이트, 길거리 DJ 공연, 한국 영화 상연 등 이채로운 공연이 열리기도 했다. 릴 3000, 현대를 살고 있는 우리에게 묻다 ‘릴 3000’은 문화라는 주제로 낯선 얼굴들을 도시 속에 받아들이며 유럽인들에게 강한 인상을 주었다. 그로 인해 도시는 예외적인 도약을 해왔으며 지역에 대한 자부심을 불어넣는 계기가 되었다고 릴 시장 마르틴 오브리는 평가한다. 어려운 시기가 올 때마다 문화와 예술은 희생되었고 물질적 가치에 그 자리를 쉽게 빼앗겨왔다. 그러나 마르틴 오브리는 그것은 큰 실수이며 예술과 문화만이 새로운 세상에 대한 성찰과 방향을 제시한다며 유럽 경제 위기 속에서도 ‘릴 3000’에 대한 열정을 강하게 나타냈다. 근 몇 년 전부터 프랑스는 경제적 위기로 공공 프로젝트 투자가 특히 줄고 있다. 그로 인해 공공 영역의 많은 조경 회사 및 건축 회사는 문을 닫거나 살생적으로 비용을 줄이기 시작했다. 정치적으로도 사회적인 불안감을 부추기고 자국민 보호 정책을 내세우며 반이민 정책을 펴는 극우파 수장마린 르 펜이 역사적으로 사회당이 주도하던 프랑스 북동부 지역에서조차 표몰이를 시작했다. 그렇게 ‘우리’라는 논리는 보호되어야 할 대상과 해를 끼치는 대상으로 나누는 이분법을 적용하며 두려움을 조장하고 있다. 그럼에도 불구하고 ‘릴 3000’은 침제 분위기를 벗어나 미래에 대한 긍정적 의지와 지속가능한 발전에 대한 참여와 액션을 부추기며 축제를 즐기자 한다. 나아가 이번 도시 축제는 다양성을 적극적으로 받아들이며 민간 차원이나 로컬 중심의 실천을 독려하는 새로운 도시 정책을 위한 시민 동의 과정이기도 하다는 생각이 들었다. 역사 속 스스로 닫은 도시가 영광을 누린 예를 알지 못한다. 반면 타자를 받아들이는 데 주저하지 않았던 도시만이 영광을 누려왔다. 오늘날 여기저기서 위기를 말한다. 위기를 벗어나는 길은 두 가지 뿐이다. 안으로 숨던가, 밖으로 나서던가.제18회 올해의 조경인 시상식 역대 수상자 모임인 ‘올조회’ 회원 참석한 가운데 개최

지난 2015년 12월 4일, 본지가 주최한 ‘제18회 올해의 조경인 시상식’이 SC컨벤션센터 아이리스홀에서 개최되었다. 올해의 조경인은 한 해 동안 조경 분야의 발전에 공헌한 분들의 업적을 기리기 위해 1998년부터 시행하고 있는 행사로, 이번 수상자를 포함하여 지금까지총 75명이 올해의 조경인으로 선정되었다. 매년 연말독자 및 관련 단체로부터 후보 추천을 받은 뒤 조경 관련 단체장, 역대 수상자, 본지 자문위원으로 이루어진 별도의 ‘올해의 조경인 선정위원회’를 구성하여 수상자를 선정하고 있으며, 제18회 선정위원회는 지난 2015년 11월 11일 개최되었다. 김남춘 교수(단국대학교, 15회 특별상), 김재준 회장(대한전문건설협회 조경식재공사업협의회, 방림이엘씨 대표), 오순환 과장(서울특별시 공원조성과, 11회 정책분야), 이창환 교수(상지영서대학교, 12회 특별상), 임승빈 원장(환경조경나눔연구원, 7회 학술분야), 조세환 교수(한양대학교, 13회 학술분야), 한승호 회장(한국인공지반녹화협회, 한설그린 대표, 6회 산업분야) 등이 참석한 가운데 진행된 선정위원회 회의 결과, 제18회 올해의 조경인 수상자로 학술 분야에 안계복교수(대구가톨릭대학교), 산업 분야에 신경준 대표(장원조경), 정책 분야에 백운해 처장(한국토지주택공사 도시경관처), 특별상에 이원영 과장(서울특별시 푸른도시국 조경과)이 각각 선정되었다. 학술 분야 수상자인 안계복 교수는 근 40년간 전통 조경 연구의 한 길을 걸으며 총 101편에 달하는 연구 결과를 발표하여 전통 조경의 기본 토양을 다지고 조경의 학문적 발전에 기여했다. 특히 한국전통조경학회장으로서 조경의 업역과 전문성을 보호하기 위해 국토부의 ‘건설기술자 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준’과 문화재청의 ‘문화재수리 등에 관한 법률’ 개정 서명 운동을 추진하고 관련 개선안을 작성하는 등의 다양한 활동을 한 공적이 높게 평가받았다. 산업 분야 수상자인 신경준 대표는 20여 년 동안 장원조경을 경영하며 관련 기술 개발과 연구 활동을 통해 업계 전문성을 강화하는 데 이바지했다. 시공 분야에서 만 30여 년을 걸어온 그는 자타가 인정하는 조경 시공장인이며 조경 하자 관리 전문가다. 또한 한국환경계획·조성협회장을 역임하는 동안 업역 확장을 위해 힘썼고, 젊은 조경 기능인 육성과 시공 환경 개선을 위해서도 많은 노력을 경주하였다. 정책 분야 수장자인 백운해 처장은 한국토지주택공사에서 30년간 일했으며, 2015년 1월 도시경관처 처장으로 부임해 조경계의 크고 작은 현안을 해결하기 위해 애써왔다. 2015년에는 한국조경학회 산학협력 부회장으로도 활동했으며, ‘조경설계 현상공모 간소화’와 ‘업체 평가에 따른 조경자재·공법선정위원회 가감점 제도’ 등 제도 개선에도 많은 기여를 하였다. 특별상 수상자인 이원영 과장은 그간의 발주 사업의 관성을 깨고 ‘서울, 꽃으로 피다’와 같은 시민이 직접 참여하는 사업을 발굴·추진한 점이 높게 평가받았다. 또한, 2014년 한국조경사회와 함께 ‘대한민국 조경문화박람회’를 주최했으며, 2015년에는 서울에서 최초로 ‘서울정원박람회’를 성공적으로 개최해 정원 문화를 확산하는 데 기여했다. 또한, 식재 공사 완료 후 2년간 유지·관리비 일부를 시공 업체에 지원해주는 제도를 서울시 최초로 도입한 점도 공적으로 인정받았다. 본지의 박명권 발행인은 “한국 조경 분야의 발전을 위해 물심양면으로 노력하고 헌신하신 수상자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”는 인사말을 전했고, 올조회회장인 이대성 대표(임원개발)와 전임 올조회 회장인 임승빈 원장의 축사도 이어졌다. 또한 올해의 조경인 기수상자 모임인 ‘올조회’ 회원들도 18회 수상자들에게 축하의 인사를 건넸으며, 조경 분야의 당면한 문제점에 대한 의견 제기와 공유가 현장에서 이루어지기도 했다. 마지막으로 이날 행사에서는 본사에서 발행하는 두 종의 월간지 『환경과조경』 그리고 『에코스케이프』의 활동과 내년 계획에 대해 소개하는 시간도 마련되었다. 『에코스케이프』의 박광윤 팀장은 빠르게 변화하는 조경계의 소식을 전하기 위해 내년부터 잡지의 ‘뉴스’란에 큰변화가 있을 것이며, 신속하지만 깊이를 잃지 않는 보도를 약속하기도 했다.통치 불가능한 도시 정림건축문화재단, 재난 포럼

지난 2015년 12월 8일 정림건축문화재단의 라운드어바웃에서는 ‘통치 불가능한 도시’를 주제로 정치지리학자 임동근(서울대학교 지리학과 BK 교수)의 강연이 있었다. 이번 포럼은 재난에 관한 10가지 시선을 모은 ‘재난 포럼災難 Forum: 재난을 바라보는 시선들_ 2015. 10. 13. ~ 12. 21.’의 8번째 시간으로 마련되었다. 재난 포럼은 정림건축문화재단과 문화평론가 문강형준이 공동으로 기획한 포럼으로 그간 영화감독, 문학평론가, 도시공학자, 사회학자, 미학자, 건축가, 심리기획자 등 다양한 분야의 강연자들이 ‘재난’을 화두로 질문을 던져왔다. 이 기획은 세월호와 메르스 사건 이후 가속화된 불안감과 낙관이 어지럽게 얽혀 있는 한국 사회의 재난의 징후를 다양한 시선으로 읽어보려는 시도다. 한국에서 도시공학을 공부하고, 프랑스 파리7대학에서 지리학 박사 학위를 받은 임동근은 최근, 2013년 방송된 팟캐스트 ‘김종배의 사사로운 토크’의 ‘도시정치학’ 코너를 보완해 엮은 책, 『메트로폴리스 서울의 탄생』(반비, 2015)의 저자이기도 하다. 이 책을 통해 ‘정치지리학’이란 낯선 영토를 소개한 그는, (지정학이 땅이 만들어 놓은 정치적 효과를 의미한다면 반대로) 정치지리학이란 권력이 땅에 어떤 식으로 영향을 미치는지를 예민하게 관찰하는 학문이라고 설명한다. ‘서울을 통치하기’란 주제로 박사 학위를 받은 그는 이날 포럼에서 도시와 통치술에 관한 푸코의 개념을 넘나들며 이를 다시 메트로폴리스 서울에 적용하기를 반복했다. 숨 가쁘게 질주했던 그의 강연을 따라가 보자. 통치 가능/불가능은 장치의 문제다 현대 도시에서 권력이 작동하지 않는다고 상상해보자. 예를 들어 일주일간 식량을 공급하는 메커니즘을 통제하지 못한다면, 자연재해나 전쟁이 벌어지지 않더라도 도시는 혼돈 그 자체일 것이다. 즉 통치가 불가능한 도시야말로 재난이다. 통치 권력은 ‘장치’를 통해 집행되는데, 통치 불가능한 도시란 장치가 작동하지 않는다는 것을 의미한다. 권력이 장치를 구성해 통치 기제를 만들 때 가장 비용이 적게 드는 방법을 선택하는 경향을 권력의 일반경제학이라고 부른다. 군대에서 산더미처럼 쌓인 흙을 옮길 때 굴착기 대신 저렴한 인건비의 병사를 움직이는 것도 같은 이치다. 푸코는 ‘사법, 규율, 치안’을 권력 기제의 주요 장치로 설명한다. 사법은 금지(명령)하고, 규율은 규범에 따라 규정하고, 치안은 지식을 활용해 현실에 대응한다. 장치와 권력의 일반경제학을 결합해 보면 사법에서 규율로, 그리고 치안 장치로 넘어 갈수록 더 많은 통치 비용이 발생한다. 그러나 현재의 장치로 통치가 불가능하다면, 즉 더 이상 예전처럼 저비용으로 통치할 수 없고 다음 단계의 장치를 활용하는 것이 오히려 저렴한 상황이 오면 장치를 바꿔야 한다. 그래서 오늘날의 도시는 치안 장치의 합으로 볼 수 있다.도시는 인구의 많고 적음이 아니라 시장의 존재 여부에 따라 성립한다. 본래 도시란 필수적인 자원(물과 식량과 같은)을 생산하지 못하고 외부에서 공급받아야 한다. 따라서 식량을 공급하는 네트워크가 끊어지면 도시는 종말을 맞이한다. 만약 가락동 농수산물시장 등 몇몇 센터가 한 달만 기능을 하지 못하면 서울은 마비될 것이다. 도시는 매일매일 물가를 체크하지 않으면 작동하지 않는 너무나 취약한 존재다. 그러나 실제 아무도 매일매일 서울시의 쌀 비축량을 확인하거나 시장에서 가격을 속이는지 단속하지 않는다. 각자 자신의 곳간을 챙기면서 도시는 돌아간다. 권력은 각 곳간을 뒤지는 대신 시장의 지표를 통해 식량의 동선을 체크한다. 이러한 도시의 정보(지식)를 생산하고 지표화(전년도 대비 물가, 계절별 물가와 같은 리듬을 찾는 것)하는 구조를 만드는 것이 치안 장치다. 이때 장치의 역량은 얼마나 우연적이고 일시적인 상황에 대처할 수 있는가로 판가름 난다. 지표를 확인해 (주기성에서 벗어난) 비정상적인 상황을 판단하고 그 위험을 처리하는 것이 치안 장치의 임무다. 메르스를 통해 본 치안 장치의 모순 결론적으로 지식이 없으면 통치가 불가능해진다. 우리는 메르스 사태에서 치안 장치의 역량을 보았다. 우리나라는 구제역에 대처했던 풍부한 경험이 있으므로 충분히 메르스에 대처할 수 있었다. 그런데 메르스 사태가 효과적으로 통제되지 않았던 것은 동물에게 사용했던 장치를 즉각 사람에게 적용하지 않았기 때문이다.메르스 사태를 보며 가장 아쉬웠던 부분은 대부분의사람들이 가지고 있는 휴대폰이 생산하는 정보만 잘 활용했다면, 어느 지역을 집중적으로 통제해야 할지 아주 손쉽게 알아낼 수 있었는데 그러지 못했다는 점이다. 너무 많은 장치가 있다 보니 오히려 어떤 장치들을 선택해 활용할지 판단하지 못한 것이다. 이러한 문제는 도시의 흐름flow과도 관계있다. 도시를 파악해 통치하기 위해서는 사람, 물자, 돈의 흐름(이동)을 잡아야 한다. 문제는 흐름에는 통치에 도움이 되는 흐름과 해가 되는 흐름이 섞여 있다는 것이다. 예를 들어 아군을 위해 도로를 깔았는데, 그 도로로 적군이 들어오는 격이다. 따라서 도시에서 어느 수준까지 흐름을 보장할 것인지가 문제다. 예를 들어 외국인 노동자가 많이 살고 있는 대림동에 통치의 장치가 개입하게 된다면, 이동을 늘려 경계를 없앨 것인가 아니면 구획해서 이들을 따로 관리할 것인가? 다시 구제역 이야기로 돌아가 보자. 서울에서 소비하는 돼지고기의 양을 따져보면, 전국의 돼지를 그 자리에 묶어두는 것은 불가능하다. 그렇다면 바리케이트는 어디에 쳐야 할까? 도시는 끊임없이 움직이면서 이익을 창출하는데, 병균만 멈추게 만들고 돈은 움직이려는 것 자체가 모순이다. 이러한 모순이 치안 장치 본연의 한계다. 장치의 과잉 결정 어떤 문제를 해결하기 위해 만들어진 장치는 그 문제가 사라지면 어떻게 되어야 할까. 예를 들어 버스 안의 범죄를 예방하기 위해 CCTV를 달았는데 어느 순간 더 이상 범죄가 일어나지 않는다면, 범죄가 완전히 사라진 것일까 아니면 CCTV 때문에 범죄가 예방되고 있는 것일까? 아무리 과거의 데이터를 뒤져보아도 지금의 효용이 어떤지 알 수 없다. 이때 장치가 사라져야할 운명임에도 불구하고 버티는(유지되는) 것을 장치의 과잉이라고 한다. 과연 도시의 장치 중 쓸모 있는 것이 몇 퍼센트인지 아무도 모른다. 장치의 효용을 판단할 수 없는데 장치의 유지비는 계속 들어간다. 이런 것들이 하나 둘 쌓이면서 도시의 관리 비용은 상승한다. 관리 비용이 상승하면서 위기가 오면, 권력은 장치를 민영화해서 해결하려고 한다. 그런데 아이러니하게도 그러면 장치가 오히려 비싸진다. 장치 스스로 더 많은 이다. 그래서 허허벌판에 도로를 깔거나 유동 인구가 많지 않은 지방에 공항이 만들어 진다. 이때 ‘균형발전’이나 ‘공생’과 같은 규범을 찾아 당위성을 부여한다. 서울의 통치 가능/불가능성을 파악하려면 첫째, 좋은 흐름과 나쁜 흐름을 구별할 수 있는가 둘째, 권력의 일반경제학을 따르고 있는가 셋째, 초과 결정을 제어할 수 있는가를 체크해보면 된다. 그 이전에 과연 우리에게 치안 장치가 있었는가 하는 질문도 필요하겠지만. 만약 통치 불가능한 상태라면 우리는 어떤 대안을 만들 수 있는지 고민해볼 필요가 있다. 또한 현재 정부가 공들이는 장치는 무엇인지, 또 정말 우리에게 필요한 장치는 무엇인지도 생각해보자. 서울역고가, 작품이 아니라 장치가 필요하다 도시가 잘 작동하려면 여러 개의 장치가 협업해야 한다. 우리 도시에 필요한 것은 마스터의 작품이 아니라 제대로 작동하는 장치를 어떻게 설계하는가다. 많은 설계공모의 문제는 그 장소에 무엇이 필요한지에 대한 고민이 생략된다는 것이다. 일례로 서울역고가의 경우 그 장소에 필요한 장치가 무엇인지 고민하지 않고 (우연히)보행교를 제시했다. 세종대로 앞 광장도 마찬가지다. 건축가에게 프로그램까지 상상하도록 하는 설계공모도 문제다. 문제를 설정하고 진단한 뒤 그 문제를 해결하기 위한 기능을 제시하고 그 용도가 외화되면서 형태가 만들어지는 작업을 디자이너에게 맡겨야 한다. 도시재생과 지식 통치 요즘 한국에서 유행하는 도시재생은 주로 서구의 방식을 차용하고 있는데, 지식 생산은 훨씬 열악한 상황이다. 프랑스의 경우 도시재생을 위해 20가지 지표를 활용한다면, 우리나라는 4가지에 불과하다. 프랑스는 그 지표를 통계청에서 많은 비용을 들여 만드는데, 우리나라는 지자체가 알아서 만든다. 그동안 우리나라에서 지표를 생산하지 않았던 이유는 그럼에도 통치가 가능했기 때문이다. 반면 유럽은 낙후 지역에 돈을 쏟아 부은 역사가 30여 년이다. 그동안 실패를 거듭하며 제도를 개선해온 것이다. 도시를 재생하려면 우선 문제가 무엇인지를 파악해 필요한 것이 인건비인지, 조직인지, 건물인지, 공원인지 도출해내는 과정이 필요하다. 사업 후에도 처음에 설정했던 문제가 해결되었는지 파악한다. 그에 따라 정부의 예산도 부처와 상관없이 신축성있게 움직인다. 도시 정책은 10~20년에 걸쳐 시행되는 것이 기본이다. 파리에 경전철을 놓는데 25년이 걸렸다. 오랜 시간 논의를 통해 사업이 진행되니 투기도 불가능해진다. 또 다른 특징은 개발 보고서를 만들기 전에 어마어마한 양의 진단 보고서를 낸다는 점이다. 우리라면 개발 보고서의 앞쪽 몇 장을 할애하는 게 다인데 말이다. 우리도 고건 시장 때는 충분한 진단 보고서를 생산했다. 당시에는 선거에 출마할 필요가 없었기 때문에 공무원의 행정 마인드로 일할 수 있었다. 하지만 민선 시장은 다음 선거를 위해 무리수를 둘 수밖에 없다. 이러한 문제를 해결하기 위해 프랑스의 경우는 당선되기 이전에 미리 보고서를 준비한다. 2001년 파리 코뮌 이후 처음으로 사회당의 베르트랑 들라노에 후보가 파리 시장에 당선되자마자 그 전 10~20년 동안 구축해 놓은 데이터베이스를 토대로 신속하게 대중교통 체계를 개선했다. 우리에게도 이런 사전 작업이 필요하다. 도시의 통치를 위한 지식은 정부가 쌓는 양보다 민간이 생존권이나 가치관에 의해 쌓는 양이 훨씬 많다. 그런데 도시재생과 관련해서는 그러한 지식들을 전혀 활용하지 못하고 있는 점이 안타깝다. 아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성

디 뮤지엄 개관 특별전, 2015. 12. 5. ~ 2016. 5. 8.

대림문화재단의 새로운 도전 2015년 12월 5일, 새로운 문화·예술 아지트를 꿈꾸는 디 뮤지엄D MUSEUM이 문을 열었다. 올해 설립 20주년을 맞은 대림문화재단이 대림미술관―한국 최초의 사진 전문 미술관인 한림미술관을 2002년 서울로 이전해 현재의 대림미술관으로 재개관했다―과 10주년을 기념하여 개관한 프로젝트스페이스 구슬모아 당구장―2012년에 개관해 국내 젊은 작가들의 창작 활동을 지원하는 전시 공간을 운영하고 있다―에 이어 새롭게 선보이는 디 뮤지엄은 감각적인 전시와 교육·문화 프로그램 등을 더 많은 사람에게 제공할 것으로 기대된다. 한남동 독서당로의 야트막한 오르막에 자리한 디 뮤지엄을 향해 걷다 보면 무지개를 발견할 수 있다. 구름한 점 없는 하늘과 아파트 벽에 걸린 무지개를 보며 생긴 의문은 디 뮤지엄 건물 앞에 선 후에야 풀리게 된다. 디 뮤지엄 건물의 한 면을 가득 메우고 있는 홀로그램 포스터가 뿜어내는 오색의 빛은 ‘공간을 채우는 빛’이라는 전시의 주제를 알리는 동시에 디 뮤지엄에 온 것을 환영하는 하나의 작품처럼 느껴지며, 명도가 다른 회색 블록을 쌓아올린 듯한 독특한 건물의 외관도 관람객의 눈을 사로잡는다. 빛의 장악력 디 뮤지엄의 전시장은 기둥이 없는 공간으로 설계되었고 4m부터 최대 8m 높이의 구조로 변형할 수 있어 변화무쌍한 공간을 체험할 수 있다. 이런 구조적 특징 덕분에 ‘아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성Spatial Illumination–9 Lights in 9 Rooms’을 기획한 손명민(디 뮤지엄 수석 큐레이터)은 예민한 소재인 ‘빛’을 위한 전시 공간을 만들 수 있었다. 개관일에 진행된 아티스트 토크에서 손명민은 “빛은 간섭을 받기 쉬운 소재이기에 완벽한 공간이 필요했다”며 독립된 9개의 방이 만들어진 이유를 설명했다. 헤아릴 수 없이 많은 색으로 사람의 눈을 현혹하다가도 흑·백의 강렬한 대비를 통해 단순한 아름다움을 뽐내는 빛은 우리의 인식과 감각에 색다른 자극을 준다. ‘아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성’전은 이런 빛의 속성이 예술적 표현의 매체로 진화될 수 있는 잠재력을 보여준다. 빛이 확장되는 과정 9개의 방을 잇는 단 하나의 복도는 관람객이 정해진 순서대로 작품을 만나도록 하는 의도적인 장치이며, 이 순서를 통해 관람객은 방을 지날 때마다 색, 소리, 움직임과 같은 감각적인 요소를 통해 감성을 자극받는다. 점차 자극의 강도가 높아지면서 한 차원 높은 공간을 경험하고 체험할 수 있다. 마지막 작품을 끝으로 어둠과 빛이 반복되던 전시 공간을 빠져나오면 한 편의 영화를 본 듯한 여운을 느낄 수 있을 것이다. 첫 번째 방의 네온 폼스Neon Forms는 순수한 빛을 체험하게 한다. 백색광을 내뿜고 있는 네온은 일상에서 마주하는 빛 그 자체지만 불규칙한 선을 그리고 있어서 낯설게 느껴진다. 세리스 윈 에반스Cerith Wyn Evans는 전작을 통해 세상 모든 것의 ‘덧없음’을 이야기했다. 그의 대표작 거품 방울을 파는 행상인Bubble Peddler―일본 가부키에서 기요모토 음악에 맞추어 추는 격렬한 춤을 표현한 작품―에서는 화려하지만 금세 터져버리는 거품을 이용해 존재의 무상함을 표현했다. 반면 네온 폼스는 작가가 일본 전통극 ‘노’에서 연기하는 배우의 움직임을 네온으로 표현한 작품이다. 일시적인 움직임을 담고 있는 이 작품의 복잡하게 얽혀있는 네온이 그리는 선을 따라가다 보면 춤을 추는 배우의 역동적인 움직임과 세상만사의 덧없음에 대한 멜랑콜리를 느낄 수 있다. 정면에서 보면 평면처럼 느껴지는 프라이머리Primary는 작가 플린 탈봇Flynn Talbot의 말처럼 “작품에 가까이 가면 이것이 깊이 있는 3차원 작품”이라는 걸 깨달을 수 있다. 빛의 삼원색인 RGB―빨강, 초록, 파랑― 광원을 삼각뿔 형태의 오브제에 투영시킨 이 작품은 빛과 조각이 만들어 내는 다양한 색과 형태를 보여준다. 작가는 빛과 사람의 연결을 목표로 작업을 해 왔다. 이런 작가의 경향은 사람의 손이 닿아야만 빛을 내는 조명을 비롯하여 서울에서 처음 선보이는 작품인 컨투어 미러Contour Mirror에서 여실히 드러난다. 등고선과 지문의 모양에 착안해 만들어진 조명이 설치된 거울을 들여다보고 있으면 그 안에서 작품이 아닌 자신을 발견하게 된다. 작가는 관람객이 잠시 거울 앞에 멈추어서 자신안의 빛을 발견하고 내면을 성찰하기를 원했다. 다음 방에서는 어윈 레들Erwin Redl이 빛으로 세운 공간을 만나볼 수 있다. 작가는 LED와 전구를 이용한 공간 중심적 작업을 해왔다. 이런 작품을 통해 관람객은 가상 공간과 현실 공간에서 오는 거리감을 느낄 수 있다. 원형으로 촘촘히 배치된 광섬유에서 발현되는 빨강과 파랑의 빛줄기는 원기둥 형태의 공간을 만들어낸다. 무형의 빛이 만든 선으로만 이루어진 이 건축적공간은 단순한 아름다움을 내뿜는 동시에 보는 이를 압도한다. 라인 페이드Line fade가 만들어 낸 공간 안으로 들어서면 원기둥 밖에서 작품을 바라봤을 때와는 다른 체험을 할 수 있다. 네 번째 방에 들어서면 작품을 감상하기 전 신발 위에 덧신을 착용해야 한다. 바닥을 포함하여 오직 하얀 벽으로 이루어진 세 공간에 투영되는 형광 빨강, 초록, 파랑 빛은 몽환적인 뮤직비디오에나 나올 법한 장면을 연출한다. 옵아트―옵티컬 아트(optical art)의 준말로 기하학적 형태와 색채를 이용하여 시각적 착각을 다루는 예술 장르―의거장인 카를로스 크루즈-디에즈Carlos Cruz-Diez는 색과 빛에 대한 연구를 통해 자신만의 작품 세계를 구축했으며 1960년대부터 선보여온 크로모세추레이션Chromosaturation에는 수년간의 작가의 연구가 응축되어 있다. 이 작품의 이름은 색채를 뜻하는 크로마chroma와 포화도를 의미하는 세추레이션saturation의 합성어이다. 색채로 가득 찬 이 비현실적인 공간은 다양한 색상을 동시에 받아들이게 해 관객에게 혼란을 준다. 1층의 전시 공간을 모두 둘러보고 다음 작품을 보기위해 방문을 열면 머리 위에서 빛이 쏟아져 내린다. 샹들리에 형태로 제작된 미러 브랜치Mirror Branch는 2층으로 오르는 계단에 설치되었다. 나뭇가지 모양의 샹들리에에 달린 수천 개의 미러 디스크mirror disc는 그위에 설치된 조명을 다양한 방향으로 반사한다. 계단을 천천히 오르며 벽에 드리워진 나무 형태의 그림자와 빛을 즐기다 보면 햇살이 부서져 내리는 숲 속을 거니는 듯한 착각에 빠지게 된다. ‘빛은 반사될 때 비로소 드러난다’라는 개념에서 출발한 이 스튜디오 로소Studio Roso의 작품은 빛과 그림자를 통해 공간과 작품의 경계를 허물어 새로운 내러티브를 보여준다. 여섯 번째 방의 문을 여는 순간 화려하게 빛나는 타일과 음악 소리에 넋을 빼앗긴다. 수백 개의 육각형 타일로 이루어진 천장에 투사된 다양한 빛의 패턴과 바닷속에서 들려오는 듯한 웅장한 사운드는 애니메이션 피노키오에서 제페토 할아버지가 탄 배를 삼켰던 고래의 뱃속을 떠오르게 한다. 툰드라Tundra는 이 벌집 모양의 타일이 고래의 뇌세포라고 상상하며 고래가 움직일때마다 세포들이 반응하는 모습을 작품으로 표현했다. 작가는 마이 웨일My Whale은 “바다 깊숙한 곳에 빠진 듯한 분위기를 조성해 사람들이 몰입하기 쉽도록 만든 작품”이라 말했다. 본래 브루조브 호 선박에 설치되었던 작품처럼 바닥에 깔린 카펫에 누워 작품을 감상할순 없지만, 빛과 음악에 집중하면 작품이 선사하는 공감각적인 경험에 푹 빠져볼 수 있다. 2011년 프랑스 리옹Lyon의 ‘빛의 축제La fete de lumiere’에서 처음으로 공개된 돌풍Bourrasque은 프랑스 어로갑자기 불어 닥친 바람을 의미한다. 마치 종이가 바람에 의해 하늘로 휘날리는 순간을 포착한 것 같은 이 작품은 관객에게 과거에 겪었던 돌풍과 관련된 일을 떠올리거나, 새로운 이야기를 상상하게 하는 등의 감성적인 경험을 가능케 한다. 하얀 벽으로 둘러싸인 실내로 작품이 이동되면서 본래 리옹 신청사 앞에 설치되었을 때보다 생동감은 덜하지만, 공간이 주는 고요함으로 인해 시간이 멈춘 듯한 강렬한 분위기를 느낄 수 있다. 또 한 가지 흥미로운 것은 폴 콕세지Paul Cocksedge가 작품을 구현한 방법이다. 원래 빛은 구부러지지 않지만, 작가는 최첨단 소재인 발광 시트를 이용해 종이만큼이나 가볍고 유연해 보이는 조명을 만드는 데 성공했다. CMYK 램프CMYK Lamp는 관객이 가지고 있던 빛과 그림자에 대한 과학적 상식을 깨부순다. 학창시절 배운 그림자는 빛의 반대 방향에 맺히며 하나의 광원에는 하나의 그림자가 생긴다는 빛의 원리와는 달리, 데니스 패런Dennis Parren이 만든 작품의 그림자는 세 가지의 색을 가지고 있으며 세 방향으로 뻗어 있다. 자세히 들여다보면 각기 다른 지점에 설치된 작은 빨강, 초록, 파란 조명을 찾을 수 있어 작품의 원리를 이해할 수 있다. 작가는 이처럼 간결한 구조물을 통해 빛의 메커니즘을 구조적인 관점으로 재해석했다. 바로 옆에 설치된 공간에서는 이 작품과 같은 원리를 이용한 그림자 놀이를 할 수 있다. 움직임에 따라 색이 퍼지는 방향과 그 크기가 달라지는 그림자를 통해 작품의 원리를 몸으로 체험하며 이해할 수 있다. 마지막 방에서는 선과 면으로 구성된 그래픽이 일으키는 착시 현상을 볼 수 있다. 직각으로 세워진 두 개의 벽 위에 붉은색과 흰색 선 그리고 사각형이 반복적으로 나타나고 겹쳐지면서 양파 껍질 같은 다층의 시각적 조합을 만들어 낸다. 이 2차원의 그래픽은 부피와 깊이를 가진 3차원의 공간을 끊임없이 보여준다. 앞서 소개한 툰드라의 마이 웨일처럼 이 작품 또한 사운드와 영상이 결합된 작품이다. 올리비에 랏시Olivier Ratsi는 이 작품을 통해 관객을 다른 차원으로 끌고 가기를 원했다. 또한 작가는 어니언 스킨Onion skin을 통해 작품이 보여주고 있는 공간이 정말 실재하는 것인지 우리의 착각일 뿐인지, 우리가 공간을 인식하는 방법에 대해 질문을 던진다.

아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성

디 뮤지엄 개관 특별전, 2015. 12. 5. ~ 2016. 5. 8.