-

[제부도 근린공원 공모] 타이들 테라(Tidal Terra) 잠시 머무는 영원

2등작

[제부도 근린공원 공모] 타이들 테라(Tidal Terra) 잠시 머무는 영원

2등작

제부도는 조수로 인해 고립과 연결이 반복되고, 끊임없이 변화하는 자연 경관을 오감을 통해 경험할 수 있는 곳이다. 제부도 서쪽 끝에 있는 대상지는 이러한 서해의 자연을 지척에서 마주하고 있음에도 연접한 해안 도로와 제방, 평탄한 지형으로 인해 시각적·물리적 연결성이 낮고 주변 시설들로 인한 경관적 간섭을 받고 있다.

우리는 대상지를 다층으로 들어 올리고, 대상지가 관계하는 자연 요소들을 공간으로 끌어들이며, 대상지를 둘러싼 주변 경관과 프로그램을 연결하고자 한다. 제부도가 가진 자연 경관을 확장하고 그 안에서 몰입과 증강된 경관을 경험하는 공원을 제안한다. 푸른 하늘과 붉게 물든 노을, 별이 쏟아지는 밤하늘 아래에서 타이들 테라(Tidal Terra)는 제부도의 변화하는 자연과 함께 호흡하고 숨쉬는 자연적 공간이자 제부도의 상징적 장소가 될 것이다.

설계 전략

들어 올리다: 제부도의 자연 경험을 증강시킬 수 있는 다층의 플랫폼을 조성한다. 지면을 1.7m 들어 올려 도로의 간섭 없이 자연스럽게 바다로 이어질 수 있도록 시각적 연결성을 높이고, 4.4m 들어 올려 불필요한 시설을 가리고 바다를 전망할 수 있도록 했다. 수목의 안정적 생육 환경을 제공하기 위한 식재 기반을 마련한다.

끌어들이다: 제부도의 바다와 산을 끌어들여 자연 통경 축을 형성하고 자연 경관을 확장한다. 사구 지형과 갯벌 패턴을 차용해 지역성이 돋보이는 경관을 연출한다.

연결하다: 주변에서 대상지로 자연스럽게 연결되는 동선을 계획한다. 관광부터 근린까지 다양한 성격의 프로그램이 유기적으로 연계될 수 있게 공간을 설계한다. 바다부터 갯벌, 대상지, 숲까지 경관을 잇는다.

*환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부

-

[제부도 근린공원 공모] 바람길 모래 언덕

2등작

[제부도 근린공원 공모] 바람길 모래 언덕

2등작

해안 사구의 유연한 흔적을 대상지에 반영해 제부도 지질 자원의 특색을 강조한 독특한 사구 경관을 연출하고자 한다. 제부도의 지질학적 가치와 자연성을 담은 감성적 콘텐츠를 통한 참여형 공원이자 제부도의 자연 풍광, 모래 해변, 석양을 담은 특화 콘텐츠를 만들어 사람들이 머무는 새로운 명소를 만들고자 한다.

자연과 조화된 모래 언덕 속에서 독특한 지형의 매력을 방문객이 직접 체험하게 하고, 지질 명소로서의 이미지를 부각함으로써 제부도의 가치를 알리고자 한다. 바람길 모래 언덕은 지속가능한 자연 지질 관광을 활성화하는 시작점이 될 것이다.

지형 형성 프로세스, 제부도의 모래, 바람, 언덕

바람에 의해 모래가 지속적으로 옮겨지고 장애물 주변에 쌓이면서 모래 언덕이 형성된다. 이 과정이 반복되며 변화하는 역동적 사구 경관이 연출된다. 이러한 사구 지형의 변화 과정을 디자인에 반영해 끊임없이 변화하는 경관과 다양성을 경험할 수 있는 공간을 조성하고자 한다.

개방적이고 아름다운 해안 경관과 계절에 따라 변화하는 식재 경관으로 사계절 내내 방문객에게 새로운 경험을 선사한다. 이를 통해 제부도 지질공원의 상징성을 강화하고 지속가능한 관광지를 만들고자 한다.

제부의 언덕, 매력을 더한 모래 언덕

제부도의 해안 사구에서 모티브를 얻어 모래 언덕을 만들었다. 언덕의 완만한 경사로를 따라 오르면 제부도의 바다와 석양을 조망할 수 있다. 바다를 향해 열려 있는 제부의 언덕 어디에서나 바다와 하늘을 붉게 물들이는 낙조를 감상할 수 있다.

*환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부

-

[우먼스케이프] 고대 이집트 핫셉수트 여왕

[우먼스케이프] 고대 이집트 핫셉수트 여왕

연재를 시작하며

‘100장면으로 재구성한 조경사’(2014년 1월호~2016년 12월호) 연재 이후 벌써 여러 해가 지났다. 시간은 정말 쏜살같다. 나이가 들수록 가속이 붙는지 살은 더욱 빨리 날아간다. 살이 과녁에 가서 꽂히기 전에 다시 연재를 시작해 본다.

이번 연재의 제목은 “우먼스케이프(womanscape): 여인의 풍경”이다. 필자가 여자라서 여성만을 편들자는 건 아니다. 100장면 이야기를 엮는 과정에서, 그리고 식물적용학 강좌에서 뛰어난 디자이너의 삶과 작품 세계를 조명하는 동안, 20세기 초에 활동한 멋진 여성을 여럿 만났다. 그들은 물론 소수였다. 대세에는 역행하고 싶고, 그에 밀리는 사람들을 옹호하고 싶은 건 필자의 천성 탓일 것이다. 그래서 조경과 정원의 역사를 연구하는 과정에서 만난 소수의 여성에 관한 관심을 키워 왔다.

지금 21세기에는 조경과 정원 분야에 종사하는 여성 비율이 매우 높다. 새내기들에겐 생소한 얘기겠지만, 백 년 전 조경계에 여성이 처음 등장했을 때는 화젯거리였고 그때 그 여성들에게는 ‘남성이 주도하는 세계에서 뜻을 관철하여 두각을 나타낸’이라는 수식어가 따라다녔다. 그들은 인정받기 위해 남성 동료에 비해 배 이상의 노력을 기울여야 했다. 편견에도 많이 시달렸다. 예를 들어 독일의 칼 푀르스터(Karl Foerster)는 거의 성인 대접을 받지만, 그의 딸 마리안네(Marianne Foerster)는 뛰어난 조경가였음에도 사람들은 그의 직업이 ‘칼 푀르스터의 딸’인 줄 안다. 최근에는 유럽 최초의 여성 조경가 헤르타 함머바허(Herta Hammerbacher)에 관해 “그 여인이 요리를 잘 못했어”라고 험담하는 건축가를 만난 적이 있다. 옆에 있던 그의 아내(조경가)가 탕 소리가 나게 탁자를 내려치며 그따위 소리하면 이혼하겠다고 으름장을 놓자, 그는 얼굴을 붉혔다.

조경과 정원 전문가 외에도 문장가, 화가로서 정원을 가꾸고 풍경을 노래한 유명한 여성이 적지 않다. 그러므로 분위기를 바꿔 그들의 이야기로부터 시작하려 한다. 그들의 이야기를 각각 ‘문학가의 정원’과 ‘화폭에 담은 정원’으로 묶어서 담아내면 좋지 않을까? 한편, 정원을 탐구의 대상으로 보았던 여성들도 있어 이들을 한 그룹으로 묶어 보려 한다.

물론 전문 여성들의 비중이 큰 것은 두말할 필요 없다. 이들은 다시금 ‘정원사, 정원 디자이너, 식재 디자이너’를 한 그룹으로 묶고, 조경가들은 ‘개척의 시대’와 그 이후의 ‘표현주의의 시대’로 크게 나누려 한다. 20세기 초에 머물지 않고 현재 중견으로 자리 잡은 1970년대생의 작품 세계까지 살펴볼 예정이다.

근 백년 전에 여성이 조경계에 등장했다고 한다면 그 이전 시대에는 정말 아무도 없었을까? 사실 그 이전의 정원은 왕족과 귀족, 지배층의 영역이었다. 지배층에 속했던 여군주나 왕비, 고위 귀족 부인들이 정원 역사에 더러 이름을 남겼다. 도시계획과 건설 사업, 토목과 조경 사업 역시 군주들의 과업이었다. 그리고 그 과업에 충실한 여성들이 있었던 것이다. 앞으로 보게 되겠지만 흠 잡히지 않고 권좌를 지키기 위해 더욱더 열심이었다.

먼저 프리퀄 개념으로 네 명의 여군주를 선발해 그들의 활약상을 전하고자 한다. 지금까지는 해외의 소식을 주로 전했지만, 이번에는 한국의 여성들과도 함께한다. 시대순으로 우선 고대 이집트의 핫셉수트(Hatshepsut) 여왕의 이야기를, 그다음 첨성대를 비롯하여 사찰과 능의 건설로 서라벌 도시축을 완성으로 이끈 선덕여왕 이야기를, 이어 프랑스 르네상스 왕실에서 이탈리아 여성으로 고생깨나 했던 카테리나 데 메디치(Caterina de' Médicis)의 이야기를, 그리고 계몽주의 시대로 넘어가 바이로이트 공국의 왕비 빌헬미나(Wilhelmina)의 이야기를 전하려 한다. 빌헬미나는 남편이 사망한 뒤 그 역할을 넘겨받아 역량을 발휘했다.

1부 여인천하, 여군주들의 풍경

첫 번째 이야기: 고대 이집트 핫셉수트 여왕(기원전 15세기)

2021년에 ‘듄Dune’이란 영화가 엄청난 모래바람을 몰고 왔었다. 사막에서 벌어지는 이야기여서 보는 동안 갈증에 시달렸던 기억이 엊그제 같은데 벌써 3년이 지났다. 듄 1편을 보면 주인공 폴이 새로 이주한 아라키스 궁전을 둘러보다가 정원에서 대추야자 나무에 물을 주는 남자를 만나는 장면이 있다(43분부터). 하필 그 장면이 인상에 남는 건 직업병일 것이다. 이집트에서 보았던 숱한 대추야자 나무와 핫셉수트 여왕의 장제전이 떠올랐었다. 감독이 여왕의 장제전을 보고 영감을 얻은게 아닐까라는 생각이 저절로 들었다.

사실 나는 이집트에 가기 전부터 핫셉수트 여왕에게 매료됐었다. 『서양정원사』에서 처음 만난 인물이다. 고대 이집트 편에 반드시 언급되는 여왕, 정확히 말하자면 여성 파라오였다. 스스로 왕관을 쓰고 파라오가 된 창의적이고 담대한 여인이었다. 이집트의 여왕은 클레오파트라만 있는 줄 알았는데 알고 보니 클레오파트라(재위 기원전 51~30년)보다 천사백 년 이상 선조였다. 클레오파트라가 나라를 로마에 넘겨주어야 했던 비운의 여왕이었다면, 핫셉수트는 상하 이집트의 결속을 다지고 외세를 물리쳐 평정하고 나라를 번영으로 이끈 성공적 지도자로 높이 평가되고 있다. 그럼에도 남자의 독차지였던 왕조에 앉아 그리 편한 시절을 보내지는 않았다. 줄곧 자신을 증명해 보여야 했고 권위를 재삼재사 다져야 했다.

고대 이집트에서도 아들에게 왕위를 물려주어야 한다는 원칙은 다를 바 없었다. 이 원칙은 법전이 아니라 신화에 못을 박아 두었기 때문에 더욱 지엄했다. 핫셉수트는 그 신화를 어떻게 깼는지, 어떻게 깰 생각을 했는지 그것이 몹시 궁금했다. 알고 보니 그녀는 스스로 새로운 최고의 신을 추대하고 그의 딸이라 주장함으로써 새로운 신화를 만들어 기존의 신화를 깼다. 담대하고 용의주도했다.

핫셉수트는 투트모세(Thutmose) 1세의 딸이자 투트모세 2세의 왕비로서 성골 중의 성골이라 왕이 될 자격은 충분했지만 여자라는 것이 문제였다. 병약한 남편이 일찍 세상을 떠나자 파라오가된 어린 의붓아들 투트모세 3세의 섭정을 맡았다. 7년 뒤 아들을 밀치고 그의 왕좌에 앉았다. 정식으로 대관식을 치르고 아들을 공동 통치자라 칭했다. 그렇지만 종교와 정치는 핫셉수트가 독점하고 아들에게는 군사 책임을 맡겨 전장을 돌게 했다. 후궁의 아들로 태어난 투트모세 3세보다는 자신의 정당성이 더 높다고 생각했을지도 모르겠다. 혹은 자기 능력을 믿고 충분히 잘할 수 있다는 확신 속에서 왕관을 썼을 수도 있다. 그럼에도 제사장들의 동의 없이는 왕이 될 수 없었다.핫셉수트는 본래 테베(Thebae), 지금 룩소르(Luxor)의 지역신에 불과했던 아문(Amun)을 최고의 신으로 추대하고 그를 모시는 테베 제사장들을 자기편으로 만드는 데 성공했다. 테베의 영향력이 점점 커지던 때였다. 아직 남편 투트모세 2세가 살아있을 때는 나서지 않고 조용히 뒷전을 지켰었다고 한다. 그러다가 어느 날 갑자기 권력욕이 도졌다기보다는 그녀의 여러 행적으로 보아 내심 오랫동안 치밀하게 계획한 흔적이 보이는데 아문 신에게 모든 것을 건 듯하다. 아문 신의 딸이라는 자신의 탄생 신화를 만들었다. 이런 식으로 자신의 신화를 만들어 홍보한 파라오는 핫셉수트가 처음이었다.(각주 1)아문 신이 “왕을 낳을 생각으로 아버지 투트모세 1세의 모습으로 화해 어머니와 동침하고 나를 낳았다. 그러므로 나는 왕이다”라는 서사시를 지어 장제전 벽에 가득 부조로 새겨 넣게 했다.

핫셉수트 장제전과 정원

그러나 물론 그 담대함 때문에 서양 정원사에서 언급되는 것은 아니다. 불모의 사막에 정원을 만든 공적 때문에 중요한 인물이 되었다. 그 정원은 아주 오래전에 사라지고 없고 지금은 나무를 심었던 구덩이와 연못 터 두 군데만 남아 있다. 핫셉수트가 사막에 나무를 심었다는 대목이 내게 큰울림을 주었다. 3,500년 전에 판 그 구덩이가 아직도 남아 있다는 소식에 그것을 보러 이집트에갔다고 해도 과언이 아니다.

핫셉수트는 재위 초기부터 데이르 엘 바하리(Deir-el-Bahari) 언덕에 자신의 장제전을 건설했다. 삼단 테라스 형의 거대한 건축으로서 이집트 건축 중 가장 독창적이고 중요한 작품으로 평가된다.이집트 여행을 하면 반드시 가게 되는 곳이다. 나일강 서안 왕가의 계곡 가까이에 있다. 왕가의 계곡은 무수한 석묘가 모여 있는 곳이고, 데이르 엘 바하리는 파라오들의 제사를 모시는 장제전이 있는 곳이다. 한국의 현충사나 문묘 등에 해당할 것이다. 다른 점이 있다면 한국의 사당이나 문묘는 후세가 지어주는 데 반해 고대 이집트의 장제전은 각 파라오의 재위 기간에 미리 지어놓았다는 점이다. 대개는 재위가 시작되면서 바로 무덤과 장제전 축조 사업을 시작했다. 파라오들만 그런 것이 아니라 백성들도 태어남과 동시에 사후 세계를 준비했다. 이는 고대 이집트인의 사후 세계관에서 비롯된다. 죽으면 끝나는 것이 아니고 혼이 계속 살아간다는 믿음은 거의 모든 문화권에 있었지만, 이집트 사람들의 사후 세계는 매우 구체적이었다. 죽으면 배를 타고 나일강을 건너 서안으로 가서 사막의 엘쿠른(El-Qurn)산을 건너 저편에 존재하는 다른 세상에서 영원히 살아간다고 믿었다. 그런데 혼으로 살아가는 것이 아니라 이승과 똑같은 육신으로 살아간다고 믿었기에 미라를 만들었다. 면포가 칭칭 감긴 미라의 몸으로 사막의 석산을 넘어가는 것이 너무 고생스럽다고 여겼는지 산을 뚫어 석묘를 짓고 그곳에 미라를 안치했다. 석묘는 곧 서쪽의 다른 세상으로 가는 통로인 셈이었다. 당시의 이집트 사람들은 엘쿠른산을 살아서는 넘을 수 없는 장애로 여겼던 것 같다. 그리고 그 너머에 펼쳐지는 끝없는 죽음의 사막도 죽어서는 살아볼 만하다고 여겼을 것이다.

장제전

데이르 엘 바하리에는 세 개의 장제전이 있는데, 그중 핫셉수트의 장제전이 가장 잘 ‘복원’되어 멀리서도 그 웅장함이 압박해 들어온다. 붉은 석산을 수직으로 깎고 그 안에 건물을 앉혔다. 여왕 재위 7년에서 22년 사이에 건설됐다. 여왕의 무덤은 언덕 넘어 왕가의 계곡에 있으며 이곳은 오로지 여왕과 아문 신에게 제사 지내는 곳이다. 이로써 아문 신과 핫셉수트의 긴밀한 관계가 성립되어 아문이 핫셉수트이고 핫셉수트가 아문이라는 등식 하에 왕권의 신성함을 과시했다.

장제전은 나일강 서안에서부터 약 1km 정도 떨어져 있다. 지금은 관광버스 주차장도 있지만 당시에는 배를 타고 나일강을 건너 도보나 가마로 이동했을 것이다. 그때 이미 쭉 뻗은 대로가 닦여 있었다. 대로 양변에는 이집트에 비교적 흔한 아카시아(Acacia sp .)(각주 2)를 심었다는데, 지금은 그저 먼지 나는 사막길이다. 마침내 장제전의 거대한 마당에 들어서면 중앙축이 있고 그 양변으로 핫셉수트 형상의 스핑크스가 열 지어 있어야 맞는데 지금은 두 개만 남았다.

정원

스핑크스 행렬이 끝나는 곳에서 정원이 시작되었다. 길 양쪽에 대칭으로 T자형 연못을 두고 그 주위에 격자형으로 나무를 심었다. 이 정원의 핵심은 두 연못이다. 연못은 각각 길이 10m, 폭은 좁은 곳이 2.6m 넓은 곳이 6m다. 이런 T자형 연못은 이집트 정원에서 흔히 보는 형태다. 나일강에서 퍼온 점토를 바닥에 깔고 물을 댄 후 파피루스 등 수생 식물을 심었던 흔적이 발견됐다. 오리도 헤엄쳤을지 모르겠다. 이 파피루스 연못은 그저 연못이 아니라 풍요의 여신 하토르를 기리는 의식을 치르던 곳이다. 파피루스 수확 장면을 모방하고, 부메랑을 던져 새를 잡는 의식을 말하는데 이집트 건국 초기로부터 매우 중요한 종교적 의식이어서 여러 벽화에 묘사되어 있다.(각주 3)핫셉수트는 왕이기 이전 왕가의 여성으로서 하토르 여신의 화신이었고 그 때문에 여기에 파피루스 연못을 꾸며 풍요의 의식을 치렀을 것이다. 연못의 양쪽에서 발견된 구덩이는 모두 66개며 각 구덩이의 깊이는 3m나 된다. 어떤 나무를 심었었을까?

사막에 나무를 심기 위해 핫셉수트는 ‘미지의 나라 푼트’라는 곳으로 원정대를 보내 몰약나무(Commiphora myrrha) 와 유황나무(Boswellia sp .)를 31그루씩 수입했다고 전해진다.(각주 4)둘 다 이집트에서는 자라지 않는 나무다. 다만 이 나무에서 생산되는 몰약과 유황이 이집트인에게 절대적으로 필요할 뿐이다. 몰약과 유황은 그 많은 신전에서 매일매일 향을 피워 신들을 기쁘게 하려 필요했고, 특히 몰약은 그 이름이 말해주듯 약으로도 널리 쓰였으며 무엇보다 미라를 만들 때 필요했다. 그러나 모두 수입에 의존해야 했다. 핫셉수트 이전에도 여러 왕이 그 두 종의 나무를 들여와 번식시켜 보려 했지만, 기후 조건이 맞지 않아 모두 실패했다. 나무줄기에 상처를 내면 나오는 진이 굳어서 각각 몰약이 되고 유황이 되는 이 두 나무는 뜨겁고 건조한 기후가 필요하지만, 일정 기간 우기도 있어 주어야 한다. 이집트의 리비아 사막은 지구상에서 가장 건조한 곳으로 일 년에 평균 하루 비가 내리는, 아무것도 자랄 수 없는 곳이다. 기온도 아프리카 내륙에 비하면 낮은 편이다. 그런 곳에서 유독 핫셉수트가 심은 나무만이 살아남으라는 법은 없었다. 항공 사진을 보면 잘 알아볼 수 있는데 장제원의 규모에 비해 정원은 어처구니없이 작다. 그 큰 마당을 나무로 모두 채운다면 어느 정도 비율이 맞을 것이다. 그런 것을 모르지 않았을 텐데 굳이 왜 그곳에 연못을 파고 나무를 심었을까?

푼트 원정대 이야기

핫셉수트 장제전 2층 테라스의 좌측 열주실에 보면 ‘푼트 원정대 이야기’가 부조로 길게 새겨져 있다. 잘 알려진 바와 같이, 이집트의 부조는 그림과 함께 그 그림에 대한 설명을 상형문자로 함께 새겼다. 푼트(Punt)라는 곳에서 나무를 뿌리째 분에 담아 가져오는 장면이 유명해서 서양 정원사 책에 반드시 실린다. 이 부조 벽화는 엄청난 공을 들여 원정 경과를 소상히 묘사한 스토리 보드인데 많은 부분 훼손되어 19세기 말부터 현재까지 근 150년 동안 여러 나라의 여러 학자와 복원가가 달라붙어 해석하고 복원하는 중이다. 그러므로 푼트 원정에 관해서는 해마다 새로운 진실이 밝혀지고 있다. 지금까지의 연구 결과를 종합해 보면 이러하다.

푼트 원정은 아문 신이 핫셉수트 여왕에게 직접 지시한 일이라고 한다. “아문 신께서 짐에게 이르기를 신전에 정원을 꾸미라 하셨다. 그 뜻을 받들어 배 다섯 척을 지어 푼트에 원정대를 보냈다. …… 나무를 가져와 정원에 심어 가꾸었더니 잘 자라서 소들이 나무 밑에서 풀을 뜯었다”(각주 5)고 벽화에 기록되어 있다. 마지막 구절이 새빨간 거짓말이 아닌 것은 나무 구덩이가 증명해 준다.

오랫동안 사람들은 푼트가 어디에 있는지 몰랐다. 소말리아라는 설이 유력했는데 2020년에야 비로소 개코원숭이 세포 내 스트론튬의 동위원소를 분석해 확인됐다. 황금의 나라라 불렸던 푼트, 진귀한 나무와 황금과 애완용 개코원숭이도 선물하는 나라 푼트는 ‘아프리카의 뿔’이라 일컬어지는 지역, 즉 지금의 에리트레아와 에티오피아, 그리고 북서 소말리아 지역에 있었다고 결론이 났다.(각주 6)

여기서 주목할 것은 여러 정황으로 보아 이 원정의 우선 목적이 정원 조성이 아니라 종교적, 정치적 의도가 더 컸다는 해석이다. 장제전의 긴 벽을 푼트 원정 묘사에 할애한 것은 그만큼 그 일이 중요했다는 뜻이다. 지금의 관점으로 본다면 그깟 원정이 뭐 그리 대단했을까 생각할 수도 있는데, 당시 푼트에 가는 일은 대단한 모험이었다.

제례와 장례가 산목숨보다 중요했던 이집트 사람들의 유황과 몰약 소비량은 어마어마했다. 수입한 나무 62그루의 재배에 성공했다고 해도 그 수요를 채우기에 턱없었다. 그보다는 오히려 핫셉수트 여왕의 능력과 신심을 만방에 알리는 상징적 제스처였을 것이다. 오세훈 서울시장의 ‘정원도시’ 정책과 크게 다를 바 없는 것으로 보인다. 정원이 진심이 아니고 정치적 프로그램이었다. 현대의 정치가나 고대의 군주에게 정원이 진심이기를 기대하기는 어렵다.

푼트 원정은 꼬박 3년이 걸렸다. 당시 이집트에서 ‘아프리카의 뿔’로 가기 위해서는 우선 선박을 끌고 ―그래서 조립식으로 만들었다― 사막을 건너 홍해까지 가서 거기서 뱃길을 타고 내려가야 했다.(각주 7)죽을 게 뻔한 나무 62그루를 얻기 위해 그 험한 원정길에 2백 명을 보내지는 않았을 것이다. 그때 나무뿐 아니라 유황과 몰약 알갱이를 산더미처럼 가져 왔고 그외에도 숱한 보물을 가득 실어 왔다. 이는 선조 왕들이 정복 전쟁을 통해 얻었던 전리품을 능가하는 것이었다. 핫셉수트는 살상을 하지 않고 평화로운 방법으로 아문 신에게 바칠 어마어마한 물량의 보물을 구해옴으로써 자신의 역량을 증명해 보였다. 거기서 그치지 않고 아문 신의 향기라고 불리는 몰약으로 만든 향기로운 오일을 온몸에 발랐다고 한다. 이제 핫셉수트는 아문과 같은 향을 지님으로써 상징적으로 신과 동화되었고, “기쁨에 가득 차 상하 이집트를 영원히 통치할 것이다”(각주 8)라고 벽화에 기록함으로써 자신의 권력이 신격이며 아무도 넘볼 수 없다는 것을 신하들에게 알렸다. 이때부터 핫셉수트는 여인의 복장을 버리고 남자로 변신하기 시작했다.(각주 9)왜 끝까지 여자임을 지키지 않았는지에 관해 지금 3,500년이 지난 시점에 의문을 품는 건 적절치 않을 것이다.

핫셉수트는 재위 22년째 되던 해, 기원전 1457년 1월 14일 사망한 것으로 기록되어 있다. 탄생 연도가 불확실하므로 35세에 죽었다는 설과 45~60세에 죽었다는 설이 공존한다. 마침내 단독으로 군림하게 된 투트모세 3세는 이때 30세였다. 20여 년간 전장을 떠돌았기 때문인지, 핫셉수트가 죽은 뒤에도 정복 전쟁을 멈추지 않고 영토를 크게 확장한 명군으로 이름을 떨쳤다. 이는 핫셉수트 치세 기간에 부국강병을 이루었기에 가능한 일이었다고 평가되고 있다.

실은 이집트 학자들조차도 19세기 말까지 핫셉수트의 존재를 모르고 있었다. 산사태로 장제전이 묻혀버렸기도 했지만, 그보다는 그녀의 사후에 누군가 그녀의 흔적을 말살했기 때문이다. 벽화에서 그녀의 이름과 형상을 모두 쪼아내고 석상을 파괴하고 오벨리스크를 엎었다. 1860년경 장제전이 우연히 발견된 이후 핫셉수트의 존재가 드러나면서 서서히 비밀이 벗겨졌다. 학자들은 이 ‘기록 말살’을 열 받은 투트모세 3세의 소행이라고 생각했다. 그러나 마모된 자리를 조사한 결과 훨씬 뒤에 벌어진 일이었음을 알게 되었다. 이제 와서 누가 언제 왜 그랬을까를 알아내는 방법은 없는 듯하다. 한국 드라마 ‘선덕여왕’처럼 상상력의 힘으로 창작물을 만들어 볼 수는 있을 것 같다.

*각주

1. Walter Saller, “Hatschepsus”, GEO 7, 2002, pp.14~40.

2. 아카시아는 우리가 말하는 아까시나무(Robinia pseudoacacia)하고는 다르다. 아까시나무는 거짓아카시아나무라 불리기도 한다. 이집트의 아카시아는 나일강아카시아라고도 불리며 노란색의 둥근 털 방울 같은 꽃이 핀다. 예로부터 중요한 목재이며 약용으로도 쓰였다.

3. Arne Eggebrecht & Abdel Ghaffar Shedid, Das Grab des Nacht. Kunst und Geschichte eines Beamtengrabes der 18. Dynastie in Theben-West, Mainz: von Zabern, 1991, p.56.

4. 거의 모든 자료에서 몰약나무 혹은 유황나무 31그루를 수입한 것으로 서로 엇갈린 해석을 하고 있다. 심하게 훼손된 벽화의 상형문자를 복원해가며 해독하는 과정에서 오류가 있었을 것이다. 그리고 무엇보다도 고대 이집트인들 자신이 몰약과 유황의 이름을 혼동하거나 같은 이름을 썼다고 한다. Renate Germer, “Handbuch der altagyptischen Heilpflanzen”, Wiesbaden: Harrassowitz (Philippika, 21), 2008, pp.210, 230; Renate Germer, “Die Pflanzen und ihre Nutzung (des Altägypten)”, Christian Tietze , Ägyptische Gärten, 2011, p.145.

이 경우 상형문자 설명문보다 그림 자체에 해답이 있을 것으로 보인다. 벽화에 두 종의 나무를 분에 담아 옮기는 장면이 묘사되어 있다. 잎을 정교하게 하나씩 묘사한 나무는 유황나무, 나무의 윤곽과 가지만 표현한 나무는 몰약나무인 것으로 추정된다. 즉 각 나무의 특성에 맞게 묘사한 것이다. 그렇다면 몰약나무와 유황나무를 각각 31그루씩 수입했을 것이고, 장제원 마당에 66개의 나무 구덩이를 판 것도 이치에 맞는다.

5. Edouard Naville, The Temple of Deir el Bahari (Band 3): End of Northern Half and Southern Half of the Middle platform, London, 1898, p.17.

6. Patrick Wheatley, “Mummified Baboons Reveal the Far Reach of Early Egyptian Mariners”, eLife , 2020, pp.1~28.

7. Angelika Franz, “DAS SAGENHAFTE GOLDLAND PUNT”, Wissenschaft.de , 2011. 10. 18.

8. 5번 책, p.16.

9. 1번 글, p.38.

고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』, 『신의 정원, 나의 천국』, 『고정희의 바로크 정원 이야기』, 『고정희의 독일 정원 이야기』, 『100장면으로 읽는 조경의 역사』를 펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역 출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 20세기 유럽 조경사를 주제로 박사 학위를 받았고, 현재는 베를린에 거주하며 써드스페이스 베를린 환경아카데미 대표로 활동하고 있다.

-

[밀레니얼의 도시공원 이야기] 이상한 세기의 이상한 공원들

[밀레니얼의 도시공원 이야기] 이상한 세기의 이상한 공원들

무엇인가 이상한 공원들

도시 분야 번역가의 입장으로서 짚고 넘어가고 싶은 지점이 있다. 바로 ‘공원’이 ‘파크(park)’의 번역어라는 점에서 일어나는 몇 가지 애매한 상황이다. 현재 우리가 사용하는 ‘공원’이라는 단어는 서양의 공공 정원(public park)이 한자로 옮겨지는 과정에서 ‘공공’의 공(公)과 ‘park’를 의미하는 원(圓)이 합쳐진 것이라는 견해가 일반적이다. 그렇다면 그 이전 단계인 park는 공공이 내포되지 않는다는 것으로 볼 수 있다. 실제로 파크의 어원으로는 라틴어 파리쿠스(parricus) 또는 파도 (paddock)를 주로 드는데, 이는 모두 수렵원 또는 수렵을 위한 동물을 키우던 사육지를 의미한다.이 때문인지 영어 단어 ‘파크’는 반드시 공원을 의미하지 않는다. 공원(public park) 외에도 가장 흔히 사용되는 야구장(baseball park)과 놀이공원(amusement park), 국립공원(national park) 등은 우리가 생각하는 공원과는 어느 정도 거리가 있다. 공공의 활용이 있다고 볼 수 있으나 반드시 ‘공원’이 말하는 공공과 동일한 의미가 아니라는 뜻이다. 야구장과 놀이공원은 실제 일정 요금을 내고 이용하는 공간인 만큼 공공성보다는 일상과 다른 행위가 일어나는 곳이기도 하다. 우리가 ‘공원’이라고 부르지만 ‘공원(public park)’은 아닌 이상한 ‘공원(park)’들.

에피소드 1. 아이스 스피어 5스택

롯데월드에 얽힌 얼룩진 추억 하나. 필자는 유치원생 시절 알 수 없는 이유로 이곳에서 피겨 스케이팅을 배웠다. 당시 롯데월드 아이스링크장은 크게 두 공간으로 나뉘어 있었다. 외곽은 자유롭게 스케이트를 타는 사람들을 위한 트랙이었고, 내부 공간은 레슨을 받는 사람들을 위한 연습 공간이었다. 스케이트를 가르치는 선생님은 아무 데나 앉아서 쉬지 말라고 몇 번이고 혼냈지만 유치원생이었던 필자에게는 한 귀로 듣고 한 귀로 나가는 잔소리일 뿐이었다.

그러던 어느 날, 일이 터졌다. 스피닝을 연습하다가 머리가 어지러워 몰래 바닥에 주저앉아 쉬고 있던 어느 순간, 옆에서 턴을 연습하던 사람의 스케이트 날에 손가락을 크게 베였다. 하필이면 새하얀 바닥에 새빨간 피가 흐르니 크리티컬이 터진 듯 모두가 얼어붙었던 게 기억난다. 공기가 차가워서인지 크게 아프다는 느낌은 없었다. 그날 처음 피부를 꿰맨다는 게 무엇인지 배웠고 한동안 붕대에 퉁퉁하게 감긴 손가락을 개선장군처럼 들고 다녔다.(각주 1)

또또스테드 인 시카고

미국 근대 도시사에 대해 조금만 파헤쳐보면 튀어나오는 그 이름, 프레더릭 로 옴스테드(FrederickLaw Olmsted, Sr.)(각주 2) 흔히 조경사 시간에 1893년 시카고 만국박람회(World’s Columbian Exposition)와 도시 계획사를 연관해 배우면서 대니얼 번햄(Daniel Burnham)의 진두지휘 아래 옴스테드가 조경을 맡았다고 설명한다. 그러나 사실 만국박람회 이전, 1868년 옴스테드와 복스는 시카고의 사우스공원(South Park) 조경 계획을 맡은 적이 있었다.(각주 3) 동시에 브루클린의 프로스펙트 공원(Prospect Park) 마스터플랜과 일리노이주 리버사이드(Riverside) 교외 단지 설계를 하며 여러 공원을 파크웨이로 연결하는 범도시적 공원 시스템에 대한 논의를 도시계획 차원으로 확장해 나가던 시기다.

1868년 미시간 호수(Lake Michigan)와 관련 수공간을 담당하던 시카고 위생위원회(Chicago Sanitary Commission)가 옴스테드와 복스에게 사우스공원 계획을 의뢰하면서 수공간에 대한 문제를 특히 주요하게 요구한 것으로 보인다. 실제로 옴스테드와 복스가 제출한 계획안에는 미시건 호수에서 라군(Lagoon) 지역을 지나 미드웨이 플레장스(Midway Plaisance)를 통해 가장 내륙에 위치한 사우스 오픈 그라운드(South Open Ground) 지역까지 배를 타고 들어가는 수공간이 있다. 물이 고이는 탓에 활용이 더뎠던 공간을 공원으로 만들어 이 일대의 개발을 촉진시키고자 한 의도가 한가득 담겨 있다. 하지만 안타깝게도 이 계획안은 실현되지 못했다. 계획안이 제출된 지 몇 달 뒤, 1871년 시카고 대화재가 일어나 도시를 완전히 마비시켰기 때문이다. 또한 복구 작업을 위해 천문학적 비용을 지출해야 했던 시카고는 이 사우스공원 계획을 전면 중단시켰다.

*환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부

**각주 정리

1. 그 이후로 출혈을 두려워하지 않았다. 과하게 용감한 어린이가 된 것 같다는 생각을 지울 수 없다.

2. 이때 옴스테드의 둘째 아들, 릭 옴스테드(Frederick Law Olmsted, Jr.)는 번햄 아래에서 도시계획을 배우고 있었다. 이 시기 옴스테드는 마라탕 같은 존재였다. 어딜 가도 나온다.

3. 당시 라군(Lagoon, 오늘날 잭슨공원), 미드웨이 플레장스(Midway Plaisance), 사우스 오픈 그라운드(South Open Ground, 오늘날 워싱턴공원)가 있는 지역이 ‘사우스공원(South Park)’로 통칭됐던 것으로 보인다.

신명진은 뉴욕대학교에서 미술사를 공부한 뒤 서울대학교 대학원생태조경학과와 협동과정 조경학전공에서 석사와 박사를 마친 문어발 도시 연구자다. 현재 예술, 경험, 진정성 등 손에 잡히지 않는도시의 차원에 관심을 두고 서울대학교 환경계획연구소의 선임연구원으로 재직 중이다. 도시경관 매거진 『ULC』의 편집진이기도 하며, 종종 갤러리와 미술관을 오가며 온갖 세상만사에 관심을 두고있다. @jin.everywhere

-

ASLA Best Books of 2024

‘2024 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

ASLA Best Books of 2024

‘2024 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

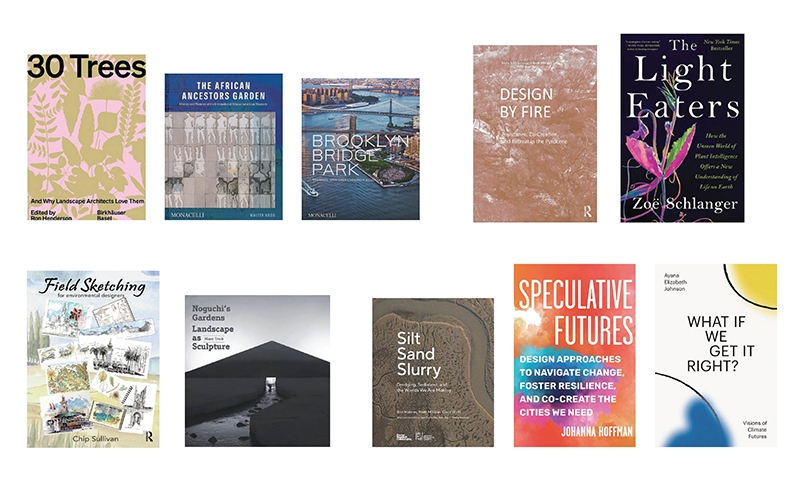

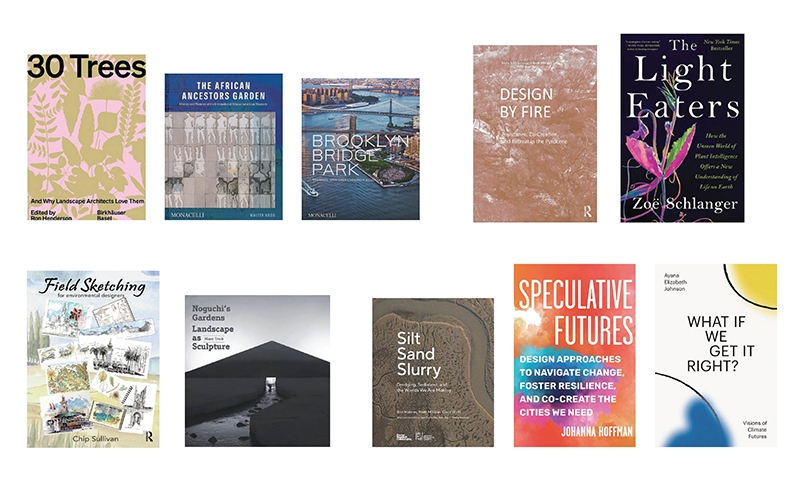

자연, 설계, 그리고 기후변화에 이르기까지, 조경가에게 새로운 정보와 영감을 주는 올해의 신간 도서를 만나보자. 2024년 미국조경가협회ASLA가 선정한 10권의 최고의 책을 살펴보자.

1. 조경가가 사랑하는 30그루의 나무

Ron Henderson, 30 Trees: And Why Landscape Architects Love Them , Birkhauser, 2023

전 세계 30인의 조경가가 좋아하는 나무와 이에 얽힌 개인적인 이야기, 나무의 역사를 함께 소개한다. 책 속에서 나무 소개에 나선 조경가들은 나무가 설계 프로젝트에서 어떻게 사용됐는지, 무엇을 연상시키는지 설명한다. 일리노이 공과대학 조경학 교수이자 ASLA의 멤버인 론 헨더슨(Ron Henderson)이 편집을 맡았고 조경가들이 엄선한 나무에 대한 식물학적 설명을 곁들였다. 조경가로는 섀넌 니콜(Shannon Nichol), 로리 올린(Laurie Olin), 마리오 슈예트난(Mario Schjetnan), 게리 힐더브랜드(Gary Hilderbrand), 엘리자베스 모솝(Elizabeth Mossop) 등 ASLA 멤버들이 함께 참여했다.

2. 아프리카 선조들의 정원: 국제 아프리카계 미국인 박물관의 역사와 기억

Walter Hood, Dr. Tonya M. Matthews, Bernard E. Powers Jr., The African Ancestors Garden: History and Memory at the International African American Museum, The Monacelli Press, 2024

저자 월터 후드(Walter Hood)는 조경가이자 예술가다. 그는 사우스 캐롤라이나주 찰스턴(Charleston) 시에 위치한 국제 아프리카계 미국인 박물관(IAAM)의 강렬한 풍경이 어떻게 설계됐는지를 아름다운 삽화와 함께 소개한다. 이 박물관은 미국에 노예로 도착한 아프리카인 대부분이 처음 발을 내디뎠던 개즈던스 부두(Gasden’s Wharf)에 건립됐다. 아프리카의 민속 식물로 구성된 정원과 인피니티 풀을 갖춘 박물관의 정경은 “같은 공간에 이처럼 서로 다른 세계가 어떻게 만들어질 수 있었는지”를 보여주며, 과거를 발굴하고 기리는 동시에 새로운 대화와 축하를 위한 공간을 보여준다.

3. 브루클린 브리지 공원: 마이클 반 발켄버그 어소시에이츠

Michael Van Valkenburgh, Elijah Chilton, Amanda Hesser, Julie Bargmann, Brooklyn Bridge Park: Michael Van Valkenburgh Associates, The Monacelli Press, 2024

마이클 반 발켄버그(Michael Van Valkenburgh)는 브루클린 해안가에 버려졌던 여섯 개의 선박 부두가 어떻게 한 세대 만에 시민들이 많이 찾는 85에이커의 공원이자 뉴욕에서 가장 거대한 공공 공간이 될 수 있었는지를 쉽게 풀어 소개한다. 브루클린 브리지 공원(Brooklyn Birdge Park)은 바비큐장뿐 아니라 운동장, 놀이터 등을 갖추어 누구나 포용할 수 있도록 설계됐다. 또한 생태적 식재와 기후변화에 대한 회복탄력성을 갖춘 공원의 모델이기도 하다. 커피 테이블에 앉아 편하게 볼 수 있도록 여유롭게 편집된 이 책에는 250개의 실감나는 도판과 조경설계를 담당했던 줄리 바그만(Julie Bargmann)의 글이 수록되어 있다. 책을 읽고 난 뒤 당신이 실천할 수 있는 행동을 꼽는다면, 브루클린에 가는 것이 아닐까.

4. 불의 디자인: 불의 시대에 대한 저항과 공동의 창조, 그리고 후퇴

Emily Schlickman, Brett Milligan, Design by Fire: Resistance, Co-Creation, and Retreat in the Pyrocene, Routledge, 2024

우리는 인류가 불을 활용하는 지질학적 시대, 파이루신(Pyrocene)의 시대에 살고 있다. 책의 저자인 에밀리 슐릭만(Emily Schlickman)과 브렛 밀리건(Brett Miligan)은 불의 시대를 살아가는 우리에게 불을 이용한 27가지 설계 전략에 대해 소개한다. “변화무쌍한 야생 지대, 그리고 야생과 도시의 경계는 디자인이 중요한 영향을 미칠 수 있는 지역”이다. 특히 이 책은 북미 서부와 지중해 유역, 남아프리카 케이프, 칠레 중부, 호주 일부 지역 등 지중해성 기후를 공유하는 전 세계 다섯 곳의 화재 취약 지역에 주목했다. 여러 과학자에 따르면, 이 지역에서 발생하는 산불은 더 이상 각 지역의 국지적 재해가 아니며, 더 큰 지구환경적 시스템에서 서로 연결되어 있다.

5. 빛을 먹는 포식자: 보이지 않는 식물 지성의 세계를 통해 지구의 생명체를 새롭게 이해하는 법

Zoë Schlanger, The Light Eaters: How the Unseen World of Plant Intelligence Offers a New Understanding of Life on Earth , Harper, 2024

“식물이 되려면 굉장한 생물학적 창의성이 필요하다. 식물은 한 곳에 뿌리를 내린다는 약점을 극복하고 생존하고 번성하기 위해 독창적인 생존 전략을 채택해 왔다.” 최근 과학자들은 식물도 의사소통을 하고 동족을 인식하며 사회적으로 행동하고, 소리를 듣고 몸체를 변형시켜 주변 환경에 적응하며, 수명 주기에 대한 유용한 정보와 기억을 저장하고 동물을 속이는 트릭을 사용하는 등 놀라운 능력을 가지고 있다는 사실을 발견했다. 『더 애틀랜틱The Atlantic』의 환경과학 전문 기자이자 저자인 조에 슐랭거(Zoë Schlanger)는 최근 식물학 분야의 연구 성과를 종합해, 식물이 어떻게 소통하고 감지하고 학습하며 환경에 적응해 나가는지 설명한다

6. 환경 디자이너를 위한 현장 스케치

Chip Sullivan, Field Sketching for Environmental Designers , Routledge, 2024

이 책은 조경과 도시설계 드로잉을 연습하고자 하는 이들의 상상력과 창의력을 자극하기 위한 입문서다. UC 버클리의 조경학과 교수이자 저자인 칩 설리번(Chip Sullivan)은 이 스케치 안내서는 “단순히 관찰한 것의 모방을 넘어, 풍경이 지닌 의미와 영혼을 찾는 것이 궁극적인 목표”로 한다고 소개한다. 초보자뿐 아니라 숙련된 설계자도 유용하게 사용할 수 있는 넘치는 영감과 실용적인 팁을 통해 스케치 능력을 향상시킬 수 있다. 다음 산책 때는 이 책을 손에 들고 나가보자.

7. 노구치의 정원: 풍경이 만들어낸 조각

Marc Trieb, Noguchi’s Gardens: Landscape as Sculpture , ORO Editions, 2024

이사무 노구치(Isamu Noguchi)는 아카리 조명(Akari Light)과 공공 예술로 유명한 일본의 현대 예술가다. 한편으로는 “공간을 주요 수단으로 삼아” 조각의 풍경을 만들었던 조경가라고도 볼 수 있다. 조경사학자이자 UC 버클리의 명예 교수로서 많은 책을 집필해 온 마크 트라이브(Marc Trieb)는 노구치의 초기 설계안인 놀이터와 기념비 프로젝트부터 사후 완공된 일본 삿포로의 대형 공원까지, 실현되지 못한 설계안을 포함해 노구치의 다양한 조각 프로젝트가 실제 풍경과 어떻게 관계를 맺고 있는지 설명하고 비평한다. 그동안 공개되지 않은 희귀한 사진도 함께 제공했다.

8. 고운 모래, 모래, 진흙: 파내기와 쌓기, 우리가 공사 중인 세계

Rob Holmes, Gena Wirth, Brett Milligan, Silt Sand Slurry: Dredging, Sediment, and the World We Are Making , Applied Research + Design, 2024

퇴적물, 즉 쌓인 토사는 어디에 있고, 왜 쌓이며, 어떻게 미국 해안가의 미래에서 중심이 될 수 있을까? 우리는 해저에서 퇴적물을 파내 컨테이너선을 위한 수중 고속도로를 만들기도 하고, 홍수를 조절하기 위해 강 유역에서 토사를 퍼내기도 한다. 이러한 인위적 활동은 매년 자연적인 지질 활동보다 더 많은 퇴적물을 이동 시키고 있음에도, “현재와 미래의 삶의 조건을 형성하는” 지구 표면 퇴적물의 재구성에 대한 논의는 거의 진행된 바 없다. 책의 공동 저자인 로브 홈즈(Rob Holmes)와 브렛 밀리건(Brett Miligan), 제나 워스(Gena Wirth)는 “퇴적물을 지능적이고 민주적이며 공평하게 설계하자”는 강력한 행동 촉구문을 함께 작성하기도 했다. 이 책은 지각 단위의 규모에서 현대 생활의 인프라로 기능하는 퇴적물에 대한 조사 결과서이며, 풍부한 시각적 자료를 제공한다.

9. 미래 사색: 변화를 탐색하고 회복력을 키우며, 우리에게 필요한 도시를 함께 만들기 위한 설계 전략

Johanna Hof fman, Speculative Futures: Design Approaches to Navigate Change, Foster Resilience, and Co-Create the Cities We Need, North Atlantic Books, 2024

요한나 호프만(Johanna Hoffman)은 UC 버클리에서 조경학을 전공한 예술가이자 도시학자로, “새롭고 잠재력 있는 세계”를 구현하기 위해서는 지역 공동체와의 협력이 필요하다는 점을 강조한다. 이러한 세계 만들기 world-making 방식은 “현존하는 세계를 넘어 언젠가 올 수 있는 미래로 나아가는 데” 도움이 될 것이다. 호프만은 “예술, 영화, 소설, 산업 디자인” 등 창의적 분야의 종사자들이 “사색을 통해 앞으로 일어날 일들을 자극하고 상상하고 꿈꾸는 법”에서 설계 전략의 영감을 얻었다. 이 책은 지역 공동체가 큰 꿈을 꾸고 비전을 현실로 만들어 나가기 위한 새로운 참여 디자인 전략을 제시한다.

10. 왓 이프: 우리가 제대로 한다면? 기후 미래의 비전

Ayana Elizabeth Johnson, What If We Get It Right?: Visions of Climate Futures , One Books, 2024

실존적 위기를 맞닥뜨렸을 때 우리가 할 수 있는 가장 용감한 일을 꼽는다면, 아마도 그 반대의 일을 상상하는 것이 아닐까. 이 책은 ASLA 2022 조경 컨퍼런스의 기조강연자였던 아야나 엘리자베스 존슨(Ayana Elizabeth Johnson) 박사의 베스트셀러 『우리가 구할 수 있는 모든 것: 기후 위기에 대한 진실과 용기, 해결책』의 후속작이다. 책에서 존슨 박사는 조경가 케이트 오프(Kate Off), 기후 연구자 빌 맥키벤(Bill McKibben, MoMA의 큐레이터 파울라 안토넬리(Paola Antonelli) 등 각 분야의 선구적 연구자와 함께 더 건강하고 공평한 미래는 어떤 모습일까에 대한 대화 내용을 도발적이고 유쾌하게 그려낸다.

-

부산 첫 민간정원, F1963 정원

부산 첫 민간정원, F1963 정원

부산시 수영구에 있는 F1963 정원이 부산시 제1호 민간정원으로 선정·등록됐다. ‘수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률’에 따르면, ‘정원’은 식물, 토석, 시설물 등을 전시·배치하거나 재배·가꾸기 등을 통해 지속적인 관리가 이뤄지는 공간이다. 그중 ‘민간정원’은 법인·단체 또는 개인이 조성·운영하는 정원을 말한다.

F1963 정원은 복합문화공간 F1963의 야외 정원이다. F1963은 본래 고려제강의 모태인 수영공장이 있던 곳으로 1963년부터 2008년까지 45년 동안 와이어를 생산해왔다. 2008년 이후에는 고려제강 창고로 사용되다가 2016년 복합문화공간으로 리모델링되어 부산비엔날레 특별 전시장으로 활용됐다. 공장이 처음 지어진 연도인 1963과 공장을 의미하는 영단어 팩토리(factory)의 첫 철자에서 따와 F1963이라 명명됐다. 야외 정원은 2016년 건축 리모델링과 함께 구상되어 2021년까지 5년여에 걸쳐 단계적으로 조성됐다. 건축 후 잔여 부지에 조경을 하는 관행적 형태를 벗어나 건축과 조경의 조화를 꾀하며 함께 설계했다는 점에서 시사하는 바가 크다.

*환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부

-

제27회 올해의 조경인· 제7회 젊은 조경가 시상식

제27회 올해의 조경인· 제7회 젊은 조경가 시상식

지난 12월 6일 그룹한빌딩 그룹한갤러리에서 본지가 주최한 ‘제27회 올해의 조경인·제7회 젊은 조경가 시상식’이 개최됐다. ‘제27회 올해의 조경인’에는 심왕섭 이사장(환경조경발전재단)이, 제7회 젊은 조경가에는 원종호 소장(제이더블유랜드스케이프)이 선정됐다.

심왕섭 이사장은 환경조경발전재단의 위상과 역할 강화에 기여했다. 특히 환경부 외에 재단 주무관청에 국토교통부를 추가해 2개 부처로 확대하고, 재단 정관의 목적 및 사업에 ‘공원녹지법(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률)’, ‘조경진흥법’과 관련된 사업을 추가한 점이 높은 평가를 받았다.

또한 2023년 환경조경발전재단이 공식 조경지원센터로 지정된 이후 조경수 거래가격 조사공표 방안 연구, 2024년 제14회 대한민국 조경대상 주관, 조경지원센터 비전 발표를 추진하는 등 조경 분야의 핵심 사업을 추진하며 조경 전문 싱크탱크 기반 조성을 위해 노력했다. 조경지원센터 간담회 등을 추진해 조경인의 소통을 도모했으며, 2022년에는 한국조경 50년 기념행사를 추진해 조경계의 산관학이 모이는 자리를 마련했다. 심 이사장은 “46년간 조경 분야에 몸 담으며 조경인으로서 사명감을 갖고 일해 왔다. 앞으로도 후배들이 더 나은 환경에서 일할 수 있도록 지원하는 역할에 집중하겠다”라고 하며 수상 소감을 전했다.

*환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부

-

[기웃거리는 편집자] 낮달을 기다리며

[기웃거리는 편집자] 낮달을 기다리며

등산을 그렇게 좋아하지 않는다. 진경산수화 같은 풍경의 산을 완상하는 건 좋지만, 정상을 정복하는 등산은 별로다. 하지만 만약 극한의 한계를 극복하는 알피니스트처럼 등산을 해야 한다면 한라산에 오르고 싶다. 특히 비바람이 몰아치는 한라산 정상에 가고 싶다. 이러한 로망은 순전히 한 드라마 때문이다. 한때 즐겨 보던 드라마 ‘내 이름은 김삼순’(2005) 속 남녀 주인공이 우여곡절 끝에 재회하는 장소가 바로 비바람과 안개로 가득한 한라산 정상이었다. 그들의 재회보다 안개와 비바람이 몰아치는 역동적인 풍경이 이상하게 끌렸다. 나아가 그런 풍경을 볼 수 있는 극한의 등산을 마친 후 목욕탕에 가서 묵은 때를 벗겨내고 사발면의 뜨끈한 국물을 후루룩 마시면 어떨지 궁금했다. 눈물 젖은 빵이란 진부한 표현 대신 한라산 정복 후 먹는 사발면이란 비유를 머리 대신 몸에 새기고 싶은 작은 욕심이라고 할까.

어떤 비유를 찾는 목적의 등산을 꿈꾸는 나처럼 다른 목적으로 등산을 하는 이가 있다. 그는 등산전문지 『월간 산』 에디터 윤성중으로 얼마 전 『등산 시렁』(2024)이란 책을 펴냈다. 등산 시렁은 그가 월간 산에 연재하던 꼭지의 제목으로, 제목만 보면 무슨 내용인지 감이 잘 안 잡히는데 콘셉트는 이렇다. 산에 가서 등산만 하고 오는 건 싫은 남자의 등산 중 딴짓. 실제로 딴짓을 하며 어떻게 등산을 즐길 수 있는지 몸소 보여준다. 역경과 한계를 극복해 나가는 진지한 등산가들이 나오는 등산 잡지의 전형적 문법에서 벗어난 기발한 발상과 저자의 고유한 엉뚱함이 상당히 흥미로웠다.

그는 취재를 위한 등산을 할 뿐, 단순히 순수한 재미나 휴식을 위한 여가 활동으로 하는 등산을 하지 않는다. 등산 자체를 위한 등산을 하지 않지만, 등산 중 기발한 딴짓은 누구보다 다양하게 시도한다. 등산을 싫어하는 이들을 설득해 등산 시렁 산악회를 만들어 함께 산에 오르고, 산 정상에서 책 낭독회나 사생대회를 개최하고, 복학생인 척하면서 대학생 산악부 선발 면접에 참가하는 등 등산을 매개로 한 재미있는 일을 벌인다.

또한 에디터로서 기자 정신과 전문성도 두루 갖추고 있다. 사라질 위기에 처한 산속 약수터를 찾아다니고, 아웃도어 오프라인 매장에서 직접 일일 직원 체험을 하며 아웃도어 시장의 현실을 들여다 본다. 불암산, 수락산, 사패산, 도봉산, 북한산을 가로지르는 47km의 능선과 도로를 하루 안에 주파하는 일명 불수사도복 종주를 위해 밤낮으로 달리기 훈련을 하는 등 등산 전문가로서 성장하기 위한 노력도 아끼지 않는다. 궁극적으로 그는 책 서문에서 등산이 진짜 좋은지, 왜 좋은지가 여전히 궁금하고, 연재와 등산을 통해 자신을 점점 알아가고 싶다고 말했다. 결국 그의 도구는 딴짓이었지만 결국 등산의 본질을 탐구하고 싶었던 것일지도.

이우성 시인은 추천사를 통해 그의 비범한 태도와 자질에 대해서 평범함 속에 깃든 천재성이라고평가했다. 문득 이번 특집의 주인공 원종호 소장이 떠올랐다. 정욱주 교수의 표현(66쪽)처럼 그 역시 평범함을 가장한 비범함이란 단어가 잘 어울린다. 그는 무엇을 더하는 것보다 덜어내는 조경설계를 추구하며, 자신의 작업을 전면에 내세우지 않고 묵묵히 조경가로서 정진했다. 물론 내가 그를 정확히 안다고 말할 수 없다. 다만 그의 작품과 에세이 원고를 통해 본 그는 자신이 좋아하는 직선처럼 조경을 향한 자신만의 단정하고 분명한 메시지를 갖고 있었고, 이제껏 잘 드러나지 않았지만 설계를 향한 고유한 시선과 명징한 감각을 오랫동안 다듬어 온 조경가였다.

보이지 않는 조경가로서 보이지 않는 조경을 추구하며 자신만의 조경에 대해 깊게 탐구하고 정확하게 구현하고자 노력했다. 주변 동료를 소중하게 생각하고, 그들과 함께 우리만의 공간 문화를 만들기 위해 노력 중이다. 특집에서 그를 부르는 여러 명칭이 등장했는데, 내가 부르고 싶은 이름은 낮달이다. 그가 추구하는 조경설계가 평소 잘 보이지는 않지만, 맑은 날 그 존재를 명확하게 드러내는 낮달과 닮았기 때문이다. 앞으로 그가 설계로 그려내는 보이지 않는 낮달을 더 보고 싶다. 나아가 현재 낮달처럼 어디선가 보이지 않는 곳에서 묵묵히 스케치를 그리고 있을 미래의 조경가들에게 응원과 지지를 보낸다.

-

[편집자가 만난 문장들] 세계는 왜 이토록 폭력적이고 고통스러운가, 동시에 세계는 어떻게 이렇게 아름다운가

[편집자가 만난 문장들] 세계는 왜 이토록 폭력적이고 고통스러운가, 동시에 세계는 어떻게 이렇게 아름다운가

여의도공원을 그렇게 멋대로 밟고 다닌 건 처음이었다. 살기 위한 걸음이었다. 잔디를 가로지르고, 철책을 무시하고, 녹지와 길의 경계를 가르는 울타리 위에 올라서고, 잎이 다 떨어진 화살나무의 앙상한 가지에 패딩이 뜯기지 않도록 우스꽝스럽게 걸었다. 인파에 가려 발밑이 보이지 않으니 어쩔 도리가 없었다. 앞 사람이 “요 앞에 턱 있어요. 조심하세요!” 하면 잔뜩 신경을 곤두세우고, 지난해 초 끊어졌던 인대를 떠올리며 더욱 조심조심 걷는 수밖에. 국회의사당 초록 지붕을 표적 삼아 걸으며 ‘광장’이라는 공간이 얼마나 절실해졌는지 모른다.

친구 K는 모이기에는 역시 광화문광장만 한 곳이 없다고 말했다. 모이고자 하는 사람들을 위한 공간, 발에 걸리는 턱이 없는 공간, 차량이 덮칠까 두려워하지 않아도 되는 공간, 원한다면 행진을 할 수 있는 공간, 고개만 돌리면 내 주변에 얼마나 많은 사람이 함께하고 있는지 알 수 있는 공간이 광장이라는 걸 몸소 깨달았다. 그래도 여의도공원은 평지 공원이라 다행이었다. 어느 SNS에서 봤는데, 부산에는 주로 서면에 모인단다. 파도타기를 하면 조금 이어지던 물결이 금세 갈래갈래 나뉜 골목으로 흩어져버리고, 오르막길이 많아 행진을 하다보면 숨이 차서 구호와 노래 소리가 점점 잦아든다고 그랬다. 그래서 광장이 없는 도시들의 안부가 궁금했다.

인터넷이 먹통이 됐던 기억을 떠올리며 LED 화면과 통신사 이동기지국 차량이 가까이 있는 곳에 자리를 잡았다. 바닥에 앉아 노래하고 구호를 외치고 연단에 오른 사람들의 이야기를 들었다. 가끔은 집중할 수 없었다. 핫팩을 주무르고 보온병의 물을 마시려다가 화장실이 가고 싶어질까 봐 관두었다. 예고 없이 불어오는 바람은 나도 모르게 고개를 숙이게 만들었다. 마음을 빼앗은 건 한 야구 팀 유니폼을 입고 무대에 오른 시민의 발언이었다.

그는 자신을 “앞선 세대가 쟁취한 민주주의의 드넓고 푸른 하늘 아래에서 태어난 세대, 여러분이 일구어낸 생존이라는 결실”이며 “그래서 삶을 꿈꾸게 된 세대”이고 “절박함이 아닌 사랑으로 연대하는 세대”라고 설명했다. 이어 이곳에 서게 된 이유를 자신이 사랑하는 것들에 빗대어 말했다. “무너진 민주주의의 질서를 바로잡는 일에 무승부가 있을 수 있습니까? 콜드게임이 있을 수 있습니까? 우천 취소, 강설 취소가 있을 수 있습니까? 스포츠 팬 여러분! 우리는 국가대표처럼 끝까지 맞설 것입니다. 게이머 여러분! 우리는 정의의 엔딩을 위해 몇 번이든 리트(리트라이)할 것입니다! 오타쿠 여러분! 우리는 우리의 최애인 것처럼 민주주의를 수호할 것입니다. 빠순이 여러분! 우리는 좋아하는 아티스트를 보려고 밤새워 기다렸듯, 찬란한 민주주의의 태양이 다시 뜨기를 기다릴 것입니다. 우리는 다 함께, 여기에서, 독재의 담장을 넘어 홈런을 칠 것입니다! 맞습니까? 야구 팬 여러분, 스 트라이크를 세 번 놓친 타자에게 네 번째 기회가 있습니까? 우리는 이 광장에서 꽉 찬 직구를 던질 것입니다.”

세상은 넓고 우리의 시선이 닿는 곳은 그리 넓지 못하다. 세상은 자신이 관심을 두고 있는 것, 관심이 없지만 들여다보려고 노력하는 것, 자연스럽게 눈에 들어오는 것들로 구성되기 마련이다. 그래서 우리는 각기 다른 세상 속에서 살 수밖에 없다. 세상의 넓이는 나의 인식이 미치는 범위에 따라 달라진다. 그래서 사랑하는 것들이 늘어갈수록 내가 구축하는 세상의 크기는 점점 커지게 된다. 무언가를 깊이 사랑해본 사람들의 세계는 깊어질 수밖에 없다. 발 딛고 선 세계가 끔찍해지더라도 그곳을 떠나기보다 사랑하는 것들을 지키는 방법을 고민하게 된다.

지난해 12월 7일, 한강은 노벨문학상 수상 기념 강연에서 물었다. “현재가 과거를 도울 수 있는가? 산자가 죽은 자를 구할 수 있는가? 세계는 왜 이토록 폭력적이고 고통스러운가? 동시에 세계는 어떻게 이렇게 아름다운가?” 그 물음을 들었을 때, 광장에서 들었던 그의 목소리를 떠올렸다. 자신이 사랑하는 것들을 지키고 싶어 하는 그의 이야기를. 세계가 폭력적이고 고통스러워지는 만큼, 그 세계를 자신이 사랑하는 것들이 온전히 머무를 수 있는 곳으로 만들고 싶어 하는 아름다운 사람들이 늘어나리라 믿는다. 나는 전보다 더 광장을 사랑하게 됐다. 그 너른 광장의 크기만큼 나의 세계도 넓어졌기를.

-

[PRODUCT] 바이오필릭을 구현하는 쉼터, 그린하우스

유리 온실 구조의 자연친화적 실내형 쉼터

[PRODUCT] 바이오필릭을 구현하는 쉼터, 그린하우스

유리 온실 구조의 자연친화적 실내형 쉼터

도시에서 자연을 직접적으로 마주하는 건 쉽지 않다. 하지만 도시 속 자연은 쾌적한 도시 환경을 위해 필요하며, 시민들에게 지친 도시의 일상에서 벗어나는 휴식의 기회를 제공한다. 휴게 시설 전문 브랜드 푸르너스(Prunus)는 감각적이고 자연 친화적 시설물을 통해 자연과의 조화를 꾀하며 도시민들에게 안락한 휴식을 제공한다.

푸르너스의 그린하우스는 유리 온실 구조를 활용한 자연 친화적 실내형 쉼터다. 그린하우스는 자연 친화적인 업무 공간 조성을 위해서 바이오필릭 오피스(biophilic office) 콘셉트로 만들어진 충북도청 하늘정원에 활용됐다. 이곳은 충북도청 및 의회 건물의 다양한 옥상 공간을 유기적 연계해 조성한 정원이다. 티하우스와 벤치 등 다양한 휴게 시설물이 초화류, 산책로와 조화를 이루며 시민들을 위한 휴게공간으0로 거듭나고 있다.

그린하우스에서는 충북도청 앞 당산 공원을 한눈에 조망할 수 있다. 주변 식재와 더불어 자연광이 자연스럽게 어우러지며 쾌적한 환경을 구축한다. 개인적 휴식뿐 아니라 회의 및 업무 공간으로 활용할 수 있어 도청 직원들의 심리적 안정성과 자연적 감수성을 높이는 데 긍정적 영향을 미친다. 또한 다양한 초화류와 조화를 이루는 산책로의 벤치와 테이블에 앉으면 자연과 가까운 거리에서 교감할 수 있다. 이러한 공간 구성은 직원들의 업무 효율성과 만족도를 높이며 쾌적한 근무 환경을 제공한다. 나아가 어린이를 대상으로 한 환경 교육 장소와 어른들을 위한 휴게 공간으로 활용하고 있다.

TEL. 031-943-6114 E-MAIL.

[email protected]

[제부도 근린공원 공모] 타이들 테라(Tidal Terra) 잠시 머무는 영원

2등작

제부도는 조수로 인해 고립과 연결이 반복되고, 끊임없이 변화하는 자연 경관을 오감을 통해 경험할 수 있는 곳이다. 제부도 서쪽 끝에 있는 대상지는 이러한 서해의 자연을 지척에서 마주하고 있음에도 연접한 해안 도로와 제방, 평탄한 지형으로 인해 시각적·물리적 연결성이 낮고 주변 시설들로 인한 경관적 간섭을 받고 있다. 우리는 대상지를 다층으로 들어 올리고, 대상지가 관계하는 자연 요소들을 공간으로 끌어들이며, 대상지를 둘러싼 주변 경관과 프로그램을 연결하고자 한다. 제부도가 가진 자연 경관을 확장하고 그 안에서 몰입과 증강된 경관을 경험하는 공원을 제안한다. 푸른 하늘과 붉게 물든 노을, 별이 쏟아지는 밤하늘 아래에서 타이들 테라(Tidal Terra)는 제부도의 변화하는 자연과 함께 호흡하고 숨쉬는 자연적 공간이자 제부도의 상징적 장소가 될 것이다. 설계 전략 들어 올리다: 제부도의 자연 경험을 증강시킬 수 있는 다층의 플랫폼을 조성한다. 지면을 1.7m 들어 올려 도로의 간섭 없이 자연스럽게 바다로 이어질 수 있도록 시각적 연결성을 높이고, 4.4m 들어 올려 불필요한 시설을 가리고 바다를 전망할 수 있도록 했다. 수목의 안정적 생육 환경을 제공하기 위한 식재 기반을 마련한다. 끌어들이다: 제부도의 바다와 산을 끌어들여 자연 통경 축을 형성하고 자연 경관을 확장한다. 사구 지형과 갯벌 패턴을 차용해 지역성이 돋보이는 경관을 연출한다. 연결하다: 주변에서 대상지로 자연스럽게 연결되는 동선을 계획한다. 관광부터 근린까지 다양한 성격의 프로그램이 유기적으로 연계될 수 있게 공간을 설계한다. 바다부터 갯벌, 대상지, 숲까지 경관을 잇는다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부

[제부도 근린공원 공모] 타이들 테라(Tidal Terra) 잠시 머무는 영원

2등작

제부도는 조수로 인해 고립과 연결이 반복되고, 끊임없이 변화하는 자연 경관을 오감을 통해 경험할 수 있는 곳이다. 제부도 서쪽 끝에 있는 대상지는 이러한 서해의 자연을 지척에서 마주하고 있음에도 연접한 해안 도로와 제방, 평탄한 지형으로 인해 시각적·물리적 연결성이 낮고 주변 시설들로 인한 경관적 간섭을 받고 있다. 우리는 대상지를 다층으로 들어 올리고, 대상지가 관계하는 자연 요소들을 공간으로 끌어들이며, 대상지를 둘러싼 주변 경관과 프로그램을 연결하고자 한다. 제부도가 가진 자연 경관을 확장하고 그 안에서 몰입과 증강된 경관을 경험하는 공원을 제안한다. 푸른 하늘과 붉게 물든 노을, 별이 쏟아지는 밤하늘 아래에서 타이들 테라(Tidal Terra)는 제부도의 변화하는 자연과 함께 호흡하고 숨쉬는 자연적 공간이자 제부도의 상징적 장소가 될 것이다. 설계 전략 들어 올리다: 제부도의 자연 경험을 증강시킬 수 있는 다층의 플랫폼을 조성한다. 지면을 1.7m 들어 올려 도로의 간섭 없이 자연스럽게 바다로 이어질 수 있도록 시각적 연결성을 높이고, 4.4m 들어 올려 불필요한 시설을 가리고 바다를 전망할 수 있도록 했다. 수목의 안정적 생육 환경을 제공하기 위한 식재 기반을 마련한다. 끌어들이다: 제부도의 바다와 산을 끌어들여 자연 통경 축을 형성하고 자연 경관을 확장한다. 사구 지형과 갯벌 패턴을 차용해 지역성이 돋보이는 경관을 연출한다. 연결하다: 주변에서 대상지로 자연스럽게 연결되는 동선을 계획한다. 관광부터 근린까지 다양한 성격의 프로그램이 유기적으로 연계될 수 있게 공간을 설계한다. 바다부터 갯벌, 대상지, 숲까지 경관을 잇는다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부 [제부도 근린공원 공모] 바람길 모래 언덕

2등작

해안 사구의 유연한 흔적을 대상지에 반영해 제부도 지질 자원의 특색을 강조한 독특한 사구 경관을 연출하고자 한다. 제부도의 지질학적 가치와 자연성을 담은 감성적 콘텐츠를 통한 참여형 공원이자 제부도의 자연 풍광, 모래 해변, 석양을 담은 특화 콘텐츠를 만들어 사람들이 머무는 새로운 명소를 만들고자 한다. 자연과 조화된 모래 언덕 속에서 독특한 지형의 매력을 방문객이 직접 체험하게 하고, 지질 명소로서의 이미지를 부각함으로써 제부도의 가치를 알리고자 한다. 바람길 모래 언덕은 지속가능한 자연 지질 관광을 활성화하는 시작점이 될 것이다. 지형 형성 프로세스, 제부도의 모래, 바람, 언덕 바람에 의해 모래가 지속적으로 옮겨지고 장애물 주변에 쌓이면서 모래 언덕이 형성된다. 이 과정이 반복되며 변화하는 역동적 사구 경관이 연출된다. 이러한 사구 지형의 변화 과정을 디자인에 반영해 끊임없이 변화하는 경관과 다양성을 경험할 수 있는 공간을 조성하고자 한다. 개방적이고 아름다운 해안 경관과 계절에 따라 변화하는 식재 경관으로 사계절 내내 방문객에게 새로운 경험을 선사한다. 이를 통해 제부도 지질공원의 상징성을 강화하고 지속가능한 관광지를 만들고자 한다. 제부의 언덕, 매력을 더한 모래 언덕 제부도의 해안 사구에서 모티브를 얻어 모래 언덕을 만들었다. 언덕의 완만한 경사로를 따라 오르면 제부도의 바다와 석양을 조망할 수 있다. 바다를 향해 열려 있는 제부의 언덕 어디에서나 바다와 하늘을 붉게 물들이는 낙조를 감상할 수 있다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부

[제부도 근린공원 공모] 바람길 모래 언덕

2등작

해안 사구의 유연한 흔적을 대상지에 반영해 제부도 지질 자원의 특색을 강조한 독특한 사구 경관을 연출하고자 한다. 제부도의 지질학적 가치와 자연성을 담은 감성적 콘텐츠를 통한 참여형 공원이자 제부도의 자연 풍광, 모래 해변, 석양을 담은 특화 콘텐츠를 만들어 사람들이 머무는 새로운 명소를 만들고자 한다. 자연과 조화된 모래 언덕 속에서 독특한 지형의 매력을 방문객이 직접 체험하게 하고, 지질 명소로서의 이미지를 부각함으로써 제부도의 가치를 알리고자 한다. 바람길 모래 언덕은 지속가능한 자연 지질 관광을 활성화하는 시작점이 될 것이다. 지형 형성 프로세스, 제부도의 모래, 바람, 언덕 바람에 의해 모래가 지속적으로 옮겨지고 장애물 주변에 쌓이면서 모래 언덕이 형성된다. 이 과정이 반복되며 변화하는 역동적 사구 경관이 연출된다. 이러한 사구 지형의 변화 과정을 디자인에 반영해 끊임없이 변화하는 경관과 다양성을 경험할 수 있는 공간을 조성하고자 한다. 개방적이고 아름다운 해안 경관과 계절에 따라 변화하는 식재 경관으로 사계절 내내 방문객에게 새로운 경험을 선사한다. 이를 통해 제부도 지질공원의 상징성을 강화하고 지속가능한 관광지를 만들고자 한다. 제부의 언덕, 매력을 더한 모래 언덕 제부도의 해안 사구에서 모티브를 얻어 모래 언덕을 만들었다. 언덕의 완만한 경사로를 따라 오르면 제부도의 바다와 석양을 조망할 수 있다. 바다를 향해 열려 있는 제부의 언덕 어디에서나 바다와 하늘을 붉게 물들이는 낙조를 감상할 수 있다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부 [우먼스케이프] 고대 이집트 핫셉수트 여왕

연재를 시작하며 ‘100장면으로 재구성한 조경사’(2014년 1월호~2016년 12월호) 연재 이후 벌써 여러 해가 지났다. 시간은 정말 쏜살같다. 나이가 들수록 가속이 붙는지 살은 더욱 빨리 날아간다. 살이 과녁에 가서 꽂히기 전에 다시 연재를 시작해 본다. 이번 연재의 제목은 “우먼스케이프(womanscape): 여인의 풍경”이다. 필자가 여자라서 여성만을 편들자는 건 아니다. 100장면 이야기를 엮는 과정에서, 그리고 식물적용학 강좌에서 뛰어난 디자이너의 삶과 작품 세계를 조명하는 동안, 20세기 초에 활동한 멋진 여성을 여럿 만났다. 그들은 물론 소수였다. 대세에는 역행하고 싶고, 그에 밀리는 사람들을 옹호하고 싶은 건 필자의 천성 탓일 것이다. 그래서 조경과 정원의 역사를 연구하는 과정에서 만난 소수의 여성에 관한 관심을 키워 왔다. 지금 21세기에는 조경과 정원 분야에 종사하는 여성 비율이 매우 높다. 새내기들에겐 생소한 얘기겠지만, 백 년 전 조경계에 여성이 처음 등장했을 때는 화젯거리였고 그때 그 여성들에게는 ‘남성이 주도하는 세계에서 뜻을 관철하여 두각을 나타낸’이라는 수식어가 따라다녔다. 그들은 인정받기 위해 남성 동료에 비해 배 이상의 노력을 기울여야 했다. 편견에도 많이 시달렸다. 예를 들어 독일의 칼 푀르스터(Karl Foerster)는 거의 성인 대접을 받지만, 그의 딸 마리안네(Marianne Foerster)는 뛰어난 조경가였음에도 사람들은 그의 직업이 ‘칼 푀르스터의 딸’인 줄 안다. 최근에는 유럽 최초의 여성 조경가 헤르타 함머바허(Herta Hammerbacher)에 관해 “그 여인이 요리를 잘 못했어”라고 험담하는 건축가를 만난 적이 있다. 옆에 있던 그의 아내(조경가)가 탕 소리가 나게 탁자를 내려치며 그따위 소리하면 이혼하겠다고 으름장을 놓자, 그는 얼굴을 붉혔다. 조경과 정원 전문가 외에도 문장가, 화가로서 정원을 가꾸고 풍경을 노래한 유명한 여성이 적지 않다. 그러므로 분위기를 바꿔 그들의 이야기로부터 시작하려 한다. 그들의 이야기를 각각 ‘문학가의 정원’과 ‘화폭에 담은 정원’으로 묶어서 담아내면 좋지 않을까? 한편, 정원을 탐구의 대상으로 보았던 여성들도 있어 이들을 한 그룹으로 묶어 보려 한다. 물론 전문 여성들의 비중이 큰 것은 두말할 필요 없다. 이들은 다시금 ‘정원사, 정원 디자이너, 식재 디자이너’를 한 그룹으로 묶고, 조경가들은 ‘개척의 시대’와 그 이후의 ‘표현주의의 시대’로 크게 나누려 한다. 20세기 초에 머물지 않고 현재 중견으로 자리 잡은 1970년대생의 작품 세계까지 살펴볼 예정이다. 근 백년 전에 여성이 조경계에 등장했다고 한다면 그 이전 시대에는 정말 아무도 없었을까? 사실 그 이전의 정원은 왕족과 귀족, 지배층의 영역이었다. 지배층에 속했던 여군주나 왕비, 고위 귀족 부인들이 정원 역사에 더러 이름을 남겼다. 도시계획과 건설 사업, 토목과 조경 사업 역시 군주들의 과업이었다. 그리고 그 과업에 충실한 여성들이 있었던 것이다. 앞으로 보게 되겠지만 흠 잡히지 않고 권좌를 지키기 위해 더욱더 열심이었다. 먼저 프리퀄 개념으로 네 명의 여군주를 선발해 그들의 활약상을 전하고자 한다. 지금까지는 해외의 소식을 주로 전했지만, 이번에는 한국의 여성들과도 함께한다. 시대순으로 우선 고대 이집트의 핫셉수트(Hatshepsut) 여왕의 이야기를, 그다음 첨성대를 비롯하여 사찰과 능의 건설로 서라벌 도시축을 완성으로 이끈 선덕여왕 이야기를, 이어 프랑스 르네상스 왕실에서 이탈리아 여성으로 고생깨나 했던 카테리나 데 메디치(Caterina de' Médicis)의 이야기를, 그리고 계몽주의 시대로 넘어가 바이로이트 공국의 왕비 빌헬미나(Wilhelmina)의 이야기를 전하려 한다. 빌헬미나는 남편이 사망한 뒤 그 역할을 넘겨받아 역량을 발휘했다. 1부 여인천하, 여군주들의 풍경 첫 번째 이야기: 고대 이집트 핫셉수트 여왕(기원전 15세기) 2021년에 ‘듄Dune’이란 영화가 엄청난 모래바람을 몰고 왔었다. 사막에서 벌어지는 이야기여서 보는 동안 갈증에 시달렸던 기억이 엊그제 같은데 벌써 3년이 지났다. 듄 1편을 보면 주인공 폴이 새로 이주한 아라키스 궁전을 둘러보다가 정원에서 대추야자 나무에 물을 주는 남자를 만나는 장면이 있다(43분부터). 하필 그 장면이 인상에 남는 건 직업병일 것이다. 이집트에서 보았던 숱한 대추야자 나무와 핫셉수트 여왕의 장제전이 떠올랐었다. 감독이 여왕의 장제전을 보고 영감을 얻은게 아닐까라는 생각이 저절로 들었다. 사실 나는 이집트에 가기 전부터 핫셉수트 여왕에게 매료됐었다. 『서양정원사』에서 처음 만난 인물이다. 고대 이집트 편에 반드시 언급되는 여왕, 정확히 말하자면 여성 파라오였다. 스스로 왕관을 쓰고 파라오가 된 창의적이고 담대한 여인이었다. 이집트의 여왕은 클레오파트라만 있는 줄 알았는데 알고 보니 클레오파트라(재위 기원전 51~30년)보다 천사백 년 이상 선조였다. 클레오파트라가 나라를 로마에 넘겨주어야 했던 비운의 여왕이었다면, 핫셉수트는 상하 이집트의 결속을 다지고 외세를 물리쳐 평정하고 나라를 번영으로 이끈 성공적 지도자로 높이 평가되고 있다. 그럼에도 남자의 독차지였던 왕조에 앉아 그리 편한 시절을 보내지는 않았다. 줄곧 자신을 증명해 보여야 했고 권위를 재삼재사 다져야 했다. 고대 이집트에서도 아들에게 왕위를 물려주어야 한다는 원칙은 다를 바 없었다. 이 원칙은 법전이 아니라 신화에 못을 박아 두었기 때문에 더욱 지엄했다. 핫셉수트는 그 신화를 어떻게 깼는지, 어떻게 깰 생각을 했는지 그것이 몹시 궁금했다. 알고 보니 그녀는 스스로 새로운 최고의 신을 추대하고 그의 딸이라 주장함으로써 새로운 신화를 만들어 기존의 신화를 깼다. 담대하고 용의주도했다. 핫셉수트는 투트모세(Thutmose) 1세의 딸이자 투트모세 2세의 왕비로서 성골 중의 성골이라 왕이 될 자격은 충분했지만 여자라는 것이 문제였다. 병약한 남편이 일찍 세상을 떠나자 파라오가된 어린 의붓아들 투트모세 3세의 섭정을 맡았다. 7년 뒤 아들을 밀치고 그의 왕좌에 앉았다. 정식으로 대관식을 치르고 아들을 공동 통치자라 칭했다. 그렇지만 종교와 정치는 핫셉수트가 독점하고 아들에게는 군사 책임을 맡겨 전장을 돌게 했다. 후궁의 아들로 태어난 투트모세 3세보다는 자신의 정당성이 더 높다고 생각했을지도 모르겠다. 혹은 자기 능력을 믿고 충분히 잘할 수 있다는 확신 속에서 왕관을 썼을 수도 있다. 그럼에도 제사장들의 동의 없이는 왕이 될 수 없었다.핫셉수트는 본래 테베(Thebae), 지금 룩소르(Luxor)의 지역신에 불과했던 아문(Amun)을 최고의 신으로 추대하고 그를 모시는 테베 제사장들을 자기편으로 만드는 데 성공했다. 테베의 영향력이 점점 커지던 때였다. 아직 남편 투트모세 2세가 살아있을 때는 나서지 않고 조용히 뒷전을 지켰었다고 한다. 그러다가 어느 날 갑자기 권력욕이 도졌다기보다는 그녀의 여러 행적으로 보아 내심 오랫동안 치밀하게 계획한 흔적이 보이는데 아문 신에게 모든 것을 건 듯하다. 아문 신의 딸이라는 자신의 탄생 신화를 만들었다. 이런 식으로 자신의 신화를 만들어 홍보한 파라오는 핫셉수트가 처음이었다.(각주 1)아문 신이 “왕을 낳을 생각으로 아버지 투트모세 1세의 모습으로 화해 어머니와 동침하고 나를 낳았다. 그러므로 나는 왕이다”라는 서사시를 지어 장제전 벽에 가득 부조로 새겨 넣게 했다. 핫셉수트 장제전과 정원 그러나 물론 그 담대함 때문에 서양 정원사에서 언급되는 것은 아니다. 불모의 사막에 정원을 만든 공적 때문에 중요한 인물이 되었다. 그 정원은 아주 오래전에 사라지고 없고 지금은 나무를 심었던 구덩이와 연못 터 두 군데만 남아 있다. 핫셉수트가 사막에 나무를 심었다는 대목이 내게 큰울림을 주었다. 3,500년 전에 판 그 구덩이가 아직도 남아 있다는 소식에 그것을 보러 이집트에갔다고 해도 과언이 아니다. 핫셉수트는 재위 초기부터 데이르 엘 바하리(Deir-el-Bahari) 언덕에 자신의 장제전을 건설했다. 삼단 테라스 형의 거대한 건축으로서 이집트 건축 중 가장 독창적이고 중요한 작품으로 평가된다.이집트 여행을 하면 반드시 가게 되는 곳이다. 나일강 서안 왕가의 계곡 가까이에 있다. 왕가의 계곡은 무수한 석묘가 모여 있는 곳이고, 데이르 엘 바하리는 파라오들의 제사를 모시는 장제전이 있는 곳이다. 한국의 현충사나 문묘 등에 해당할 것이다. 다른 점이 있다면 한국의 사당이나 문묘는 후세가 지어주는 데 반해 고대 이집트의 장제전은 각 파라오의 재위 기간에 미리 지어놓았다는 점이다. 대개는 재위가 시작되면서 바로 무덤과 장제전 축조 사업을 시작했다. 파라오들만 그런 것이 아니라 백성들도 태어남과 동시에 사후 세계를 준비했다. 이는 고대 이집트인의 사후 세계관에서 비롯된다. 죽으면 끝나는 것이 아니고 혼이 계속 살아간다는 믿음은 거의 모든 문화권에 있었지만, 이집트 사람들의 사후 세계는 매우 구체적이었다. 죽으면 배를 타고 나일강을 건너 서안으로 가서 사막의 엘쿠른(El-Qurn)산을 건너 저편에 존재하는 다른 세상에서 영원히 살아간다고 믿었다. 그런데 혼으로 살아가는 것이 아니라 이승과 똑같은 육신으로 살아간다고 믿었기에 미라를 만들었다. 면포가 칭칭 감긴 미라의 몸으로 사막의 석산을 넘어가는 것이 너무 고생스럽다고 여겼는지 산을 뚫어 석묘를 짓고 그곳에 미라를 안치했다. 석묘는 곧 서쪽의 다른 세상으로 가는 통로인 셈이었다. 당시의 이집트 사람들은 엘쿠른산을 살아서는 넘을 수 없는 장애로 여겼던 것 같다. 그리고 그 너머에 펼쳐지는 끝없는 죽음의 사막도 죽어서는 살아볼 만하다고 여겼을 것이다. 장제전 데이르 엘 바하리에는 세 개의 장제전이 있는데, 그중 핫셉수트의 장제전이 가장 잘 ‘복원’되어 멀리서도 그 웅장함이 압박해 들어온다. 붉은 석산을 수직으로 깎고 그 안에 건물을 앉혔다. 여왕 재위 7년에서 22년 사이에 건설됐다. 여왕의 무덤은 언덕 넘어 왕가의 계곡에 있으며 이곳은 오로지 여왕과 아문 신에게 제사 지내는 곳이다. 이로써 아문 신과 핫셉수트의 긴밀한 관계가 성립되어 아문이 핫셉수트이고 핫셉수트가 아문이라는 등식 하에 왕권의 신성함을 과시했다. 장제전은 나일강 서안에서부터 약 1km 정도 떨어져 있다. 지금은 관광버스 주차장도 있지만 당시에는 배를 타고 나일강을 건너 도보나 가마로 이동했을 것이다. 그때 이미 쭉 뻗은 대로가 닦여 있었다. 대로 양변에는 이집트에 비교적 흔한 아카시아(Acacia sp .)(각주 2)를 심었다는데, 지금은 그저 먼지 나는 사막길이다. 마침내 장제전의 거대한 마당에 들어서면 중앙축이 있고 그 양변으로 핫셉수트 형상의 스핑크스가 열 지어 있어야 맞는데 지금은 두 개만 남았다. 정원 스핑크스 행렬이 끝나는 곳에서 정원이 시작되었다. 길 양쪽에 대칭으로 T자형 연못을 두고 그 주위에 격자형으로 나무를 심었다. 이 정원의 핵심은 두 연못이다. 연못은 각각 길이 10m, 폭은 좁은 곳이 2.6m 넓은 곳이 6m다. 이런 T자형 연못은 이집트 정원에서 흔히 보는 형태다. 나일강에서 퍼온 점토를 바닥에 깔고 물을 댄 후 파피루스 등 수생 식물을 심었던 흔적이 발견됐다. 오리도 헤엄쳤을지 모르겠다. 이 파피루스 연못은 그저 연못이 아니라 풍요의 여신 하토르를 기리는 의식을 치르던 곳이다. 파피루스 수확 장면을 모방하고, 부메랑을 던져 새를 잡는 의식을 말하는데 이집트 건국 초기로부터 매우 중요한 종교적 의식이어서 여러 벽화에 묘사되어 있다.(각주 3)핫셉수트는 왕이기 이전 왕가의 여성으로서 하토르 여신의 화신이었고 그 때문에 여기에 파피루스 연못을 꾸며 풍요의 의식을 치렀을 것이다. 연못의 양쪽에서 발견된 구덩이는 모두 66개며 각 구덩이의 깊이는 3m나 된다. 어떤 나무를 심었었을까? 사막에 나무를 심기 위해 핫셉수트는 ‘미지의 나라 푼트’라는 곳으로 원정대를 보내 몰약나무(Commiphora myrrha) 와 유황나무(Boswellia sp .)를 31그루씩 수입했다고 전해진다.(각주 4)둘 다 이집트에서는 자라지 않는 나무다. 다만 이 나무에서 생산되는 몰약과 유황이 이집트인에게 절대적으로 필요할 뿐이다. 몰약과 유황은 그 많은 신전에서 매일매일 향을 피워 신들을 기쁘게 하려 필요했고, 특히 몰약은 그 이름이 말해주듯 약으로도 널리 쓰였으며 무엇보다 미라를 만들 때 필요했다. 그러나 모두 수입에 의존해야 했다. 핫셉수트 이전에도 여러 왕이 그 두 종의 나무를 들여와 번식시켜 보려 했지만, 기후 조건이 맞지 않아 모두 실패했다. 나무줄기에 상처를 내면 나오는 진이 굳어서 각각 몰약이 되고 유황이 되는 이 두 나무는 뜨겁고 건조한 기후가 필요하지만, 일정 기간 우기도 있어 주어야 한다. 이집트의 리비아 사막은 지구상에서 가장 건조한 곳으로 일 년에 평균 하루 비가 내리는, 아무것도 자랄 수 없는 곳이다. 기온도 아프리카 내륙에 비하면 낮은 편이다. 그런 곳에서 유독 핫셉수트가 심은 나무만이 살아남으라는 법은 없었다. 항공 사진을 보면 잘 알아볼 수 있는데 장제원의 규모에 비해 정원은 어처구니없이 작다. 그 큰 마당을 나무로 모두 채운다면 어느 정도 비율이 맞을 것이다. 그런 것을 모르지 않았을 텐데 굳이 왜 그곳에 연못을 파고 나무를 심었을까? 푼트 원정대 이야기 핫셉수트 장제전 2층 테라스의 좌측 열주실에 보면 ‘푼트 원정대 이야기’가 부조로 길게 새겨져 있다. 잘 알려진 바와 같이, 이집트의 부조는 그림과 함께 그 그림에 대한 설명을 상형문자로 함께 새겼다. 푼트(Punt)라는 곳에서 나무를 뿌리째 분에 담아 가져오는 장면이 유명해서 서양 정원사 책에 반드시 실린다. 이 부조 벽화는 엄청난 공을 들여 원정 경과를 소상히 묘사한 스토리 보드인데 많은 부분 훼손되어 19세기 말부터 현재까지 근 150년 동안 여러 나라의 여러 학자와 복원가가 달라붙어 해석하고 복원하는 중이다. 그러므로 푼트 원정에 관해서는 해마다 새로운 진실이 밝혀지고 있다. 지금까지의 연구 결과를 종합해 보면 이러하다. 푼트 원정은 아문 신이 핫셉수트 여왕에게 직접 지시한 일이라고 한다. “아문 신께서 짐에게 이르기를 신전에 정원을 꾸미라 하셨다. 그 뜻을 받들어 배 다섯 척을 지어 푼트에 원정대를 보냈다. …… 나무를 가져와 정원에 심어 가꾸었더니 잘 자라서 소들이 나무 밑에서 풀을 뜯었다”(각주 5)고 벽화에 기록되어 있다. 마지막 구절이 새빨간 거짓말이 아닌 것은 나무 구덩이가 증명해 준다. 오랫동안 사람들은 푼트가 어디에 있는지 몰랐다. 소말리아라는 설이 유력했는데 2020년에야 비로소 개코원숭이 세포 내 스트론튬의 동위원소를 분석해 확인됐다. 황금의 나라라 불렸던 푼트, 진귀한 나무와 황금과 애완용 개코원숭이도 선물하는 나라 푼트는 ‘아프리카의 뿔’이라 일컬어지는 지역, 즉 지금의 에리트레아와 에티오피아, 그리고 북서 소말리아 지역에 있었다고 결론이 났다.(각주 6) 여기서 주목할 것은 여러 정황으로 보아 이 원정의 우선 목적이 정원 조성이 아니라 종교적, 정치적 의도가 더 컸다는 해석이다. 장제전의 긴 벽을 푼트 원정 묘사에 할애한 것은 그만큼 그 일이 중요했다는 뜻이다. 지금의 관점으로 본다면 그깟 원정이 뭐 그리 대단했을까 생각할 수도 있는데, 당시 푼트에 가는 일은 대단한 모험이었다. 제례와 장례가 산목숨보다 중요했던 이집트 사람들의 유황과 몰약 소비량은 어마어마했다. 수입한 나무 62그루의 재배에 성공했다고 해도 그 수요를 채우기에 턱없었다. 그보다는 오히려 핫셉수트 여왕의 능력과 신심을 만방에 알리는 상징적 제스처였을 것이다. 오세훈 서울시장의 ‘정원도시’ 정책과 크게 다를 바 없는 것으로 보인다. 정원이 진심이 아니고 정치적 프로그램이었다. 현대의 정치가나 고대의 군주에게 정원이 진심이기를 기대하기는 어렵다. 푼트 원정은 꼬박 3년이 걸렸다. 당시 이집트에서 ‘아프리카의 뿔’로 가기 위해서는 우선 선박을 끌고 ―그래서 조립식으로 만들었다― 사막을 건너 홍해까지 가서 거기서 뱃길을 타고 내려가야 했다.(각주 7)죽을 게 뻔한 나무 62그루를 얻기 위해 그 험한 원정길에 2백 명을 보내지는 않았을 것이다. 그때 나무뿐 아니라 유황과 몰약 알갱이를 산더미처럼 가져 왔고 그외에도 숱한 보물을 가득 실어 왔다. 이는 선조 왕들이 정복 전쟁을 통해 얻었던 전리품을 능가하는 것이었다. 핫셉수트는 살상을 하지 않고 평화로운 방법으로 아문 신에게 바칠 어마어마한 물량의 보물을 구해옴으로써 자신의 역량을 증명해 보였다. 거기서 그치지 않고 아문 신의 향기라고 불리는 몰약으로 만든 향기로운 오일을 온몸에 발랐다고 한다. 이제 핫셉수트는 아문과 같은 향을 지님으로써 상징적으로 신과 동화되었고, “기쁨에 가득 차 상하 이집트를 영원히 통치할 것이다”(각주 8)라고 벽화에 기록함으로써 자신의 권력이 신격이며 아무도 넘볼 수 없다는 것을 신하들에게 알렸다. 이때부터 핫셉수트는 여인의 복장을 버리고 남자로 변신하기 시작했다.(각주 9)왜 끝까지 여자임을 지키지 않았는지에 관해 지금 3,500년이 지난 시점에 의문을 품는 건 적절치 않을 것이다. 핫셉수트는 재위 22년째 되던 해, 기원전 1457년 1월 14일 사망한 것으로 기록되어 있다. 탄생 연도가 불확실하므로 35세에 죽었다는 설과 45~60세에 죽었다는 설이 공존한다. 마침내 단독으로 군림하게 된 투트모세 3세는 이때 30세였다. 20여 년간 전장을 떠돌았기 때문인지, 핫셉수트가 죽은 뒤에도 정복 전쟁을 멈추지 않고 영토를 크게 확장한 명군으로 이름을 떨쳤다. 이는 핫셉수트 치세 기간에 부국강병을 이루었기에 가능한 일이었다고 평가되고 있다. 실은 이집트 학자들조차도 19세기 말까지 핫셉수트의 존재를 모르고 있었다. 산사태로 장제전이 묻혀버렸기도 했지만, 그보다는 그녀의 사후에 누군가 그녀의 흔적을 말살했기 때문이다. 벽화에서 그녀의 이름과 형상을 모두 쪼아내고 석상을 파괴하고 오벨리스크를 엎었다. 1860년경 장제전이 우연히 발견된 이후 핫셉수트의 존재가 드러나면서 서서히 비밀이 벗겨졌다. 학자들은 이 ‘기록 말살’을 열 받은 투트모세 3세의 소행이라고 생각했다. 그러나 마모된 자리를 조사한 결과 훨씬 뒤에 벌어진 일이었음을 알게 되었다. 이제 와서 누가 언제 왜 그랬을까를 알아내는 방법은 없는 듯하다. 한국 드라마 ‘선덕여왕’처럼 상상력의 힘으로 창작물을 만들어 볼 수는 있을 것 같다. *각주 1. Walter Saller, “Hatschepsus”, GEO 7, 2002, pp.14~40. 2. 아카시아는 우리가 말하는 아까시나무(Robinia pseudoacacia)하고는 다르다. 아까시나무는 거짓아카시아나무라 불리기도 한다. 이집트의 아카시아는 나일강아카시아라고도 불리며 노란색의 둥근 털 방울 같은 꽃이 핀다. 예로부터 중요한 목재이며 약용으로도 쓰였다. 3. Arne Eggebrecht & Abdel Ghaffar Shedid, Das Grab des Nacht. Kunst und Geschichte eines Beamtengrabes der 18. Dynastie in Theben-West, Mainz: von Zabern, 1991, p.56. 4. 거의 모든 자료에서 몰약나무 혹은 유황나무 31그루를 수입한 것으로 서로 엇갈린 해석을 하고 있다. 심하게 훼손된 벽화의 상형문자를 복원해가며 해독하는 과정에서 오류가 있었을 것이다. 그리고 무엇보다도 고대 이집트인들 자신이 몰약과 유황의 이름을 혼동하거나 같은 이름을 썼다고 한다. Renate Germer, “Handbuch der altagyptischen Heilpflanzen”, Wiesbaden: Harrassowitz (Philippika, 21), 2008, pp.210, 230; Renate Germer, “Die Pflanzen und ihre Nutzung (des Altägypten)”, Christian Tietze , Ägyptische Gärten, 2011, p.145. 이 경우 상형문자 설명문보다 그림 자체에 해답이 있을 것으로 보인다. 벽화에 두 종의 나무를 분에 담아 옮기는 장면이 묘사되어 있다. 잎을 정교하게 하나씩 묘사한 나무는 유황나무, 나무의 윤곽과 가지만 표현한 나무는 몰약나무인 것으로 추정된다. 즉 각 나무의 특성에 맞게 묘사한 것이다. 그렇다면 몰약나무와 유황나무를 각각 31그루씩 수입했을 것이고, 장제원 마당에 66개의 나무 구덩이를 판 것도 이치에 맞는다. 5. Edouard Naville, The Temple of Deir el Bahari (Band 3): End of Northern Half and Southern Half of the Middle platform, London, 1898, p.17. 6. Patrick Wheatley, “Mummified Baboons Reveal the Far Reach of Early Egyptian Mariners”, eLife , 2020, pp.1~28. 7. Angelika Franz, “DAS SAGENHAFTE GOLDLAND PUNT”, Wissenschaft.de , 2011. 10. 18. 8. 5번 책, p.16. 9. 1번 글, p.38. 고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』, 『신의 정원, 나의 천국』, 『고정희의 바로크 정원 이야기』, 『고정희의 독일 정원 이야기』, 『100장면으로 읽는 조경의 역사』를 펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역 출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 20세기 유럽 조경사를 주제로 박사 학위를 받았고, 현재는 베를린에 거주하며 써드스페이스 베를린 환경아카데미 대표로 활동하고 있다.

[우먼스케이프] 고대 이집트 핫셉수트 여왕

연재를 시작하며 ‘100장면으로 재구성한 조경사’(2014년 1월호~2016년 12월호) 연재 이후 벌써 여러 해가 지났다. 시간은 정말 쏜살같다. 나이가 들수록 가속이 붙는지 살은 더욱 빨리 날아간다. 살이 과녁에 가서 꽂히기 전에 다시 연재를 시작해 본다. 이번 연재의 제목은 “우먼스케이프(womanscape): 여인의 풍경”이다. 필자가 여자라서 여성만을 편들자는 건 아니다. 100장면 이야기를 엮는 과정에서, 그리고 식물적용학 강좌에서 뛰어난 디자이너의 삶과 작품 세계를 조명하는 동안, 20세기 초에 활동한 멋진 여성을 여럿 만났다. 그들은 물론 소수였다. 대세에는 역행하고 싶고, 그에 밀리는 사람들을 옹호하고 싶은 건 필자의 천성 탓일 것이다. 그래서 조경과 정원의 역사를 연구하는 과정에서 만난 소수의 여성에 관한 관심을 키워 왔다. 지금 21세기에는 조경과 정원 분야에 종사하는 여성 비율이 매우 높다. 새내기들에겐 생소한 얘기겠지만, 백 년 전 조경계에 여성이 처음 등장했을 때는 화젯거리였고 그때 그 여성들에게는 ‘남성이 주도하는 세계에서 뜻을 관철하여 두각을 나타낸’이라는 수식어가 따라다녔다. 그들은 인정받기 위해 남성 동료에 비해 배 이상의 노력을 기울여야 했다. 편견에도 많이 시달렸다. 예를 들어 독일의 칼 푀르스터(Karl Foerster)는 거의 성인 대접을 받지만, 그의 딸 마리안네(Marianne Foerster)는 뛰어난 조경가였음에도 사람들은 그의 직업이 ‘칼 푀르스터의 딸’인 줄 안다. 최근에는 유럽 최초의 여성 조경가 헤르타 함머바허(Herta Hammerbacher)에 관해 “그 여인이 요리를 잘 못했어”라고 험담하는 건축가를 만난 적이 있다. 옆에 있던 그의 아내(조경가)가 탕 소리가 나게 탁자를 내려치며 그따위 소리하면 이혼하겠다고 으름장을 놓자, 그는 얼굴을 붉혔다. 조경과 정원 전문가 외에도 문장가, 화가로서 정원을 가꾸고 풍경을 노래한 유명한 여성이 적지 않다. 그러므로 분위기를 바꿔 그들의 이야기로부터 시작하려 한다. 그들의 이야기를 각각 ‘문학가의 정원’과 ‘화폭에 담은 정원’으로 묶어서 담아내면 좋지 않을까? 한편, 정원을 탐구의 대상으로 보았던 여성들도 있어 이들을 한 그룹으로 묶어 보려 한다. 물론 전문 여성들의 비중이 큰 것은 두말할 필요 없다. 이들은 다시금 ‘정원사, 정원 디자이너, 식재 디자이너’를 한 그룹으로 묶고, 조경가들은 ‘개척의 시대’와 그 이후의 ‘표현주의의 시대’로 크게 나누려 한다. 20세기 초에 머물지 않고 현재 중견으로 자리 잡은 1970년대생의 작품 세계까지 살펴볼 예정이다. 근 백년 전에 여성이 조경계에 등장했다고 한다면 그 이전 시대에는 정말 아무도 없었을까? 사실 그 이전의 정원은 왕족과 귀족, 지배층의 영역이었다. 지배층에 속했던 여군주나 왕비, 고위 귀족 부인들이 정원 역사에 더러 이름을 남겼다. 도시계획과 건설 사업, 토목과 조경 사업 역시 군주들의 과업이었다. 그리고 그 과업에 충실한 여성들이 있었던 것이다. 앞으로 보게 되겠지만 흠 잡히지 않고 권좌를 지키기 위해 더욱더 열심이었다. 먼저 프리퀄 개념으로 네 명의 여군주를 선발해 그들의 활약상을 전하고자 한다. 지금까지는 해외의 소식을 주로 전했지만, 이번에는 한국의 여성들과도 함께한다. 시대순으로 우선 고대 이집트의 핫셉수트(Hatshepsut) 여왕의 이야기를, 그다음 첨성대를 비롯하여 사찰과 능의 건설로 서라벌 도시축을 완성으로 이끈 선덕여왕 이야기를, 이어 프랑스 르네상스 왕실에서 이탈리아 여성으로 고생깨나 했던 카테리나 데 메디치(Caterina de' Médicis)의 이야기를, 그리고 계몽주의 시대로 넘어가 바이로이트 공국의 왕비 빌헬미나(Wilhelmina)의 이야기를 전하려 한다. 빌헬미나는 남편이 사망한 뒤 그 역할을 넘겨받아 역량을 발휘했다. 1부 여인천하, 여군주들의 풍경 첫 번째 이야기: 고대 이집트 핫셉수트 여왕(기원전 15세기) 2021년에 ‘듄Dune’이란 영화가 엄청난 모래바람을 몰고 왔었다. 사막에서 벌어지는 이야기여서 보는 동안 갈증에 시달렸던 기억이 엊그제 같은데 벌써 3년이 지났다. 듄 1편을 보면 주인공 폴이 새로 이주한 아라키스 궁전을 둘러보다가 정원에서 대추야자 나무에 물을 주는 남자를 만나는 장면이 있다(43분부터). 하필 그 장면이 인상에 남는 건 직업병일 것이다. 이집트에서 보았던 숱한 대추야자 나무와 핫셉수트 여왕의 장제전이 떠올랐었다. 감독이 여왕의 장제전을 보고 영감을 얻은게 아닐까라는 생각이 저절로 들었다. 사실 나는 이집트에 가기 전부터 핫셉수트 여왕에게 매료됐었다. 『서양정원사』에서 처음 만난 인물이다. 고대 이집트 편에 반드시 언급되는 여왕, 정확히 말하자면 여성 파라오였다. 스스로 왕관을 쓰고 파라오가 된 창의적이고 담대한 여인이었다. 이집트의 여왕은 클레오파트라만 있는 줄 알았는데 알고 보니 클레오파트라(재위 기원전 51~30년)보다 천사백 년 이상 선조였다. 클레오파트라가 나라를 로마에 넘겨주어야 했던 비운의 여왕이었다면, 핫셉수트는 상하 이집트의 결속을 다지고 외세를 물리쳐 평정하고 나라를 번영으로 이끈 성공적 지도자로 높이 평가되고 있다. 그럼에도 남자의 독차지였던 왕조에 앉아 그리 편한 시절을 보내지는 않았다. 줄곧 자신을 증명해 보여야 했고 권위를 재삼재사 다져야 했다. 고대 이집트에서도 아들에게 왕위를 물려주어야 한다는 원칙은 다를 바 없었다. 이 원칙은 법전이 아니라 신화에 못을 박아 두었기 때문에 더욱 지엄했다. 핫셉수트는 그 신화를 어떻게 깼는지, 어떻게 깰 생각을 했는지 그것이 몹시 궁금했다. 알고 보니 그녀는 스스로 새로운 최고의 신을 추대하고 그의 딸이라 주장함으로써 새로운 신화를 만들어 기존의 신화를 깼다. 담대하고 용의주도했다. 핫셉수트는 투트모세(Thutmose) 1세의 딸이자 투트모세 2세의 왕비로서 성골 중의 성골이라 왕이 될 자격은 충분했지만 여자라는 것이 문제였다. 병약한 남편이 일찍 세상을 떠나자 파라오가된 어린 의붓아들 투트모세 3세의 섭정을 맡았다. 7년 뒤 아들을 밀치고 그의 왕좌에 앉았다. 정식으로 대관식을 치르고 아들을 공동 통치자라 칭했다. 그렇지만 종교와 정치는 핫셉수트가 독점하고 아들에게는 군사 책임을 맡겨 전장을 돌게 했다. 후궁의 아들로 태어난 투트모세 3세보다는 자신의 정당성이 더 높다고 생각했을지도 모르겠다. 혹은 자기 능력을 믿고 충분히 잘할 수 있다는 확신 속에서 왕관을 썼을 수도 있다. 그럼에도 제사장들의 동의 없이는 왕이 될 수 없었다.핫셉수트는 본래 테베(Thebae), 지금 룩소르(Luxor)의 지역신에 불과했던 아문(Amun)을 최고의 신으로 추대하고 그를 모시는 테베 제사장들을 자기편으로 만드는 데 성공했다. 테베의 영향력이 점점 커지던 때였다. 아직 남편 투트모세 2세가 살아있을 때는 나서지 않고 조용히 뒷전을 지켰었다고 한다. 그러다가 어느 날 갑자기 권력욕이 도졌다기보다는 그녀의 여러 행적으로 보아 내심 오랫동안 치밀하게 계획한 흔적이 보이는데 아문 신에게 모든 것을 건 듯하다. 아문 신의 딸이라는 자신의 탄생 신화를 만들었다. 이런 식으로 자신의 신화를 만들어 홍보한 파라오는 핫셉수트가 처음이었다.(각주 1)아문 신이 “왕을 낳을 생각으로 아버지 투트모세 1세의 모습으로 화해 어머니와 동침하고 나를 낳았다. 그러므로 나는 왕이다”라는 서사시를 지어 장제전 벽에 가득 부조로 새겨 넣게 했다. 핫셉수트 장제전과 정원 그러나 물론 그 담대함 때문에 서양 정원사에서 언급되는 것은 아니다. 불모의 사막에 정원을 만든 공적 때문에 중요한 인물이 되었다. 그 정원은 아주 오래전에 사라지고 없고 지금은 나무를 심었던 구덩이와 연못 터 두 군데만 남아 있다. 핫셉수트가 사막에 나무를 심었다는 대목이 내게 큰울림을 주었다. 3,500년 전에 판 그 구덩이가 아직도 남아 있다는 소식에 그것을 보러 이집트에갔다고 해도 과언이 아니다. 핫셉수트는 재위 초기부터 데이르 엘 바하리(Deir-el-Bahari) 언덕에 자신의 장제전을 건설했다. 삼단 테라스 형의 거대한 건축으로서 이집트 건축 중 가장 독창적이고 중요한 작품으로 평가된다.이집트 여행을 하면 반드시 가게 되는 곳이다. 나일강 서안 왕가의 계곡 가까이에 있다. 왕가의 계곡은 무수한 석묘가 모여 있는 곳이고, 데이르 엘 바하리는 파라오들의 제사를 모시는 장제전이 있는 곳이다. 한국의 현충사나 문묘 등에 해당할 것이다. 다른 점이 있다면 한국의 사당이나 문묘는 후세가 지어주는 데 반해 고대 이집트의 장제전은 각 파라오의 재위 기간에 미리 지어놓았다는 점이다. 대개는 재위가 시작되면서 바로 무덤과 장제전 축조 사업을 시작했다. 파라오들만 그런 것이 아니라 백성들도 태어남과 동시에 사후 세계를 준비했다. 이는 고대 이집트인의 사후 세계관에서 비롯된다. 죽으면 끝나는 것이 아니고 혼이 계속 살아간다는 믿음은 거의 모든 문화권에 있었지만, 이집트 사람들의 사후 세계는 매우 구체적이었다. 죽으면 배를 타고 나일강을 건너 서안으로 가서 사막의 엘쿠른(El-Qurn)산을 건너 저편에 존재하는 다른 세상에서 영원히 살아간다고 믿었다. 그런데 혼으로 살아가는 것이 아니라 이승과 똑같은 육신으로 살아간다고 믿었기에 미라를 만들었다. 면포가 칭칭 감긴 미라의 몸으로 사막의 석산을 넘어가는 것이 너무 고생스럽다고 여겼는지 산을 뚫어 석묘를 짓고 그곳에 미라를 안치했다. 석묘는 곧 서쪽의 다른 세상으로 가는 통로인 셈이었다. 당시의 이집트 사람들은 엘쿠른산을 살아서는 넘을 수 없는 장애로 여겼던 것 같다. 그리고 그 너머에 펼쳐지는 끝없는 죽음의 사막도 죽어서는 살아볼 만하다고 여겼을 것이다. 장제전 데이르 엘 바하리에는 세 개의 장제전이 있는데, 그중 핫셉수트의 장제전이 가장 잘 ‘복원’되어 멀리서도 그 웅장함이 압박해 들어온다. 붉은 석산을 수직으로 깎고 그 안에 건물을 앉혔다. 여왕 재위 7년에서 22년 사이에 건설됐다. 여왕의 무덤은 언덕 넘어 왕가의 계곡에 있으며 이곳은 오로지 여왕과 아문 신에게 제사 지내는 곳이다. 이로써 아문 신과 핫셉수트의 긴밀한 관계가 성립되어 아문이 핫셉수트이고 핫셉수트가 아문이라는 등식 하에 왕권의 신성함을 과시했다. 장제전은 나일강 서안에서부터 약 1km 정도 떨어져 있다. 지금은 관광버스 주차장도 있지만 당시에는 배를 타고 나일강을 건너 도보나 가마로 이동했을 것이다. 그때 이미 쭉 뻗은 대로가 닦여 있었다. 대로 양변에는 이집트에 비교적 흔한 아카시아(Acacia sp .)(각주 2)를 심었다는데, 지금은 그저 먼지 나는 사막길이다. 마침내 장제전의 거대한 마당에 들어서면 중앙축이 있고 그 양변으로 핫셉수트 형상의 스핑크스가 열 지어 있어야 맞는데 지금은 두 개만 남았다. 정원 스핑크스 행렬이 끝나는 곳에서 정원이 시작되었다. 길 양쪽에 대칭으로 T자형 연못을 두고 그 주위에 격자형으로 나무를 심었다. 이 정원의 핵심은 두 연못이다. 연못은 각각 길이 10m, 폭은 좁은 곳이 2.6m 넓은 곳이 6m다. 이런 T자형 연못은 이집트 정원에서 흔히 보는 형태다. 나일강에서 퍼온 점토를 바닥에 깔고 물을 댄 후 파피루스 등 수생 식물을 심었던 흔적이 발견됐다. 오리도 헤엄쳤을지 모르겠다. 이 파피루스 연못은 그저 연못이 아니라 풍요의 여신 하토르를 기리는 의식을 치르던 곳이다. 파피루스 수확 장면을 모방하고, 부메랑을 던져 새를 잡는 의식을 말하는데 이집트 건국 초기로부터 매우 중요한 종교적 의식이어서 여러 벽화에 묘사되어 있다.(각주 3)핫셉수트는 왕이기 이전 왕가의 여성으로서 하토르 여신의 화신이었고 그 때문에 여기에 파피루스 연못을 꾸며 풍요의 의식을 치렀을 것이다. 연못의 양쪽에서 발견된 구덩이는 모두 66개며 각 구덩이의 깊이는 3m나 된다. 어떤 나무를 심었었을까? 사막에 나무를 심기 위해 핫셉수트는 ‘미지의 나라 푼트’라는 곳으로 원정대를 보내 몰약나무(Commiphora myrrha) 와 유황나무(Boswellia sp .)를 31그루씩 수입했다고 전해진다.(각주 4)둘 다 이집트에서는 자라지 않는 나무다. 다만 이 나무에서 생산되는 몰약과 유황이 이집트인에게 절대적으로 필요할 뿐이다. 몰약과 유황은 그 많은 신전에서 매일매일 향을 피워 신들을 기쁘게 하려 필요했고, 특히 몰약은 그 이름이 말해주듯 약으로도 널리 쓰였으며 무엇보다 미라를 만들 때 필요했다. 그러나 모두 수입에 의존해야 했다. 핫셉수트 이전에도 여러 왕이 그 두 종의 나무를 들여와 번식시켜 보려 했지만, 기후 조건이 맞지 않아 모두 실패했다. 나무줄기에 상처를 내면 나오는 진이 굳어서 각각 몰약이 되고 유황이 되는 이 두 나무는 뜨겁고 건조한 기후가 필요하지만, 일정 기간 우기도 있어 주어야 한다. 이집트의 리비아 사막은 지구상에서 가장 건조한 곳으로 일 년에 평균 하루 비가 내리는, 아무것도 자랄 수 없는 곳이다. 기온도 아프리카 내륙에 비하면 낮은 편이다. 그런 곳에서 유독 핫셉수트가 심은 나무만이 살아남으라는 법은 없었다. 항공 사진을 보면 잘 알아볼 수 있는데 장제원의 규모에 비해 정원은 어처구니없이 작다. 그 큰 마당을 나무로 모두 채운다면 어느 정도 비율이 맞을 것이다. 그런 것을 모르지 않았을 텐데 굳이 왜 그곳에 연못을 파고 나무를 심었을까? 푼트 원정대 이야기 핫셉수트 장제전 2층 테라스의 좌측 열주실에 보면 ‘푼트 원정대 이야기’가 부조로 길게 새겨져 있다. 잘 알려진 바와 같이, 이집트의 부조는 그림과 함께 그 그림에 대한 설명을 상형문자로 함께 새겼다. 푼트(Punt)라는 곳에서 나무를 뿌리째 분에 담아 가져오는 장면이 유명해서 서양 정원사 책에 반드시 실린다. 이 부조 벽화는 엄청난 공을 들여 원정 경과를 소상히 묘사한 스토리 보드인데 많은 부분 훼손되어 19세기 말부터 현재까지 근 150년 동안 여러 나라의 여러 학자와 복원가가 달라붙어 해석하고 복원하는 중이다. 그러므로 푼트 원정에 관해서는 해마다 새로운 진실이 밝혀지고 있다. 지금까지의 연구 결과를 종합해 보면 이러하다. 푼트 원정은 아문 신이 핫셉수트 여왕에게 직접 지시한 일이라고 한다. “아문 신께서 짐에게 이르기를 신전에 정원을 꾸미라 하셨다. 그 뜻을 받들어 배 다섯 척을 지어 푼트에 원정대를 보냈다. …… 나무를 가져와 정원에 심어 가꾸었더니 잘 자라서 소들이 나무 밑에서 풀을 뜯었다”(각주 5)고 벽화에 기록되어 있다. 마지막 구절이 새빨간 거짓말이 아닌 것은 나무 구덩이가 증명해 준다. 오랫동안 사람들은 푼트가 어디에 있는지 몰랐다. 소말리아라는 설이 유력했는데 2020년에야 비로소 개코원숭이 세포 내 스트론튬의 동위원소를 분석해 확인됐다. 황금의 나라라 불렸던 푼트, 진귀한 나무와 황금과 애완용 개코원숭이도 선물하는 나라 푼트는 ‘아프리카의 뿔’이라 일컬어지는 지역, 즉 지금의 에리트레아와 에티오피아, 그리고 북서 소말리아 지역에 있었다고 결론이 났다.(각주 6) 여기서 주목할 것은 여러 정황으로 보아 이 원정의 우선 목적이 정원 조성이 아니라 종교적, 정치적 의도가 더 컸다는 해석이다. 장제전의 긴 벽을 푼트 원정 묘사에 할애한 것은 그만큼 그 일이 중요했다는 뜻이다. 지금의 관점으로 본다면 그깟 원정이 뭐 그리 대단했을까 생각할 수도 있는데, 당시 푼트에 가는 일은 대단한 모험이었다. 제례와 장례가 산목숨보다 중요했던 이집트 사람들의 유황과 몰약 소비량은 어마어마했다. 수입한 나무 62그루의 재배에 성공했다고 해도 그 수요를 채우기에 턱없었다. 그보다는 오히려 핫셉수트 여왕의 능력과 신심을 만방에 알리는 상징적 제스처였을 것이다. 오세훈 서울시장의 ‘정원도시’ 정책과 크게 다를 바 없는 것으로 보인다. 정원이 진심이 아니고 정치적 프로그램이었다. 현대의 정치가나 고대의 군주에게 정원이 진심이기를 기대하기는 어렵다. 푼트 원정은 꼬박 3년이 걸렸다. 당시 이집트에서 ‘아프리카의 뿔’로 가기 위해서는 우선 선박을 끌고 ―그래서 조립식으로 만들었다― 사막을 건너 홍해까지 가서 거기서 뱃길을 타고 내려가야 했다.(각주 7)죽을 게 뻔한 나무 62그루를 얻기 위해 그 험한 원정길에 2백 명을 보내지는 않았을 것이다. 그때 나무뿐 아니라 유황과 몰약 알갱이를 산더미처럼 가져 왔고 그외에도 숱한 보물을 가득 실어 왔다. 이는 선조 왕들이 정복 전쟁을 통해 얻었던 전리품을 능가하는 것이었다. 핫셉수트는 살상을 하지 않고 평화로운 방법으로 아문 신에게 바칠 어마어마한 물량의 보물을 구해옴으로써 자신의 역량을 증명해 보였다. 거기서 그치지 않고 아문 신의 향기라고 불리는 몰약으로 만든 향기로운 오일을 온몸에 발랐다고 한다. 이제 핫셉수트는 아문과 같은 향을 지님으로써 상징적으로 신과 동화되었고, “기쁨에 가득 차 상하 이집트를 영원히 통치할 것이다”(각주 8)라고 벽화에 기록함으로써 자신의 권력이 신격이며 아무도 넘볼 수 없다는 것을 신하들에게 알렸다. 이때부터 핫셉수트는 여인의 복장을 버리고 남자로 변신하기 시작했다.(각주 9)왜 끝까지 여자임을 지키지 않았는지에 관해 지금 3,500년이 지난 시점에 의문을 품는 건 적절치 않을 것이다. 핫셉수트는 재위 22년째 되던 해, 기원전 1457년 1월 14일 사망한 것으로 기록되어 있다. 탄생 연도가 불확실하므로 35세에 죽었다는 설과 45~60세에 죽었다는 설이 공존한다. 마침내 단독으로 군림하게 된 투트모세 3세는 이때 30세였다. 20여 년간 전장을 떠돌았기 때문인지, 핫셉수트가 죽은 뒤에도 정복 전쟁을 멈추지 않고 영토를 크게 확장한 명군으로 이름을 떨쳤다. 이는 핫셉수트 치세 기간에 부국강병을 이루었기에 가능한 일이었다고 평가되고 있다. 실은 이집트 학자들조차도 19세기 말까지 핫셉수트의 존재를 모르고 있었다. 산사태로 장제전이 묻혀버렸기도 했지만, 그보다는 그녀의 사후에 누군가 그녀의 흔적을 말살했기 때문이다. 벽화에서 그녀의 이름과 형상을 모두 쪼아내고 석상을 파괴하고 오벨리스크를 엎었다. 1860년경 장제전이 우연히 발견된 이후 핫셉수트의 존재가 드러나면서 서서히 비밀이 벗겨졌다. 학자들은 이 ‘기록 말살’을 열 받은 투트모세 3세의 소행이라고 생각했다. 그러나 마모된 자리를 조사한 결과 훨씬 뒤에 벌어진 일이었음을 알게 되었다. 이제 와서 누가 언제 왜 그랬을까를 알아내는 방법은 없는 듯하다. 한국 드라마 ‘선덕여왕’처럼 상상력의 힘으로 창작물을 만들어 볼 수는 있을 것 같다. *각주 1. Walter Saller, “Hatschepsus”, GEO 7, 2002, pp.14~40. 2. 아카시아는 우리가 말하는 아까시나무(Robinia pseudoacacia)하고는 다르다. 아까시나무는 거짓아카시아나무라 불리기도 한다. 이집트의 아카시아는 나일강아카시아라고도 불리며 노란색의 둥근 털 방울 같은 꽃이 핀다. 예로부터 중요한 목재이며 약용으로도 쓰였다. 3. Arne Eggebrecht & Abdel Ghaffar Shedid, Das Grab des Nacht. Kunst und Geschichte eines Beamtengrabes der 18. Dynastie in Theben-West, Mainz: von Zabern, 1991, p.56. 4. 거의 모든 자료에서 몰약나무 혹은 유황나무 31그루를 수입한 것으로 서로 엇갈린 해석을 하고 있다. 심하게 훼손된 벽화의 상형문자를 복원해가며 해독하는 과정에서 오류가 있었을 것이다. 그리고 무엇보다도 고대 이집트인들 자신이 몰약과 유황의 이름을 혼동하거나 같은 이름을 썼다고 한다. Renate Germer, “Handbuch der altagyptischen Heilpflanzen”, Wiesbaden: Harrassowitz (Philippika, 21), 2008, pp.210, 230; Renate Germer, “Die Pflanzen und ihre Nutzung (des Altägypten)”, Christian Tietze , Ägyptische Gärten, 2011, p.145. 이 경우 상형문자 설명문보다 그림 자체에 해답이 있을 것으로 보인다. 벽화에 두 종의 나무를 분에 담아 옮기는 장면이 묘사되어 있다. 잎을 정교하게 하나씩 묘사한 나무는 유황나무, 나무의 윤곽과 가지만 표현한 나무는 몰약나무인 것으로 추정된다. 즉 각 나무의 특성에 맞게 묘사한 것이다. 그렇다면 몰약나무와 유황나무를 각각 31그루씩 수입했을 것이고, 장제원 마당에 66개의 나무 구덩이를 판 것도 이치에 맞는다. 5. Edouard Naville, The Temple of Deir el Bahari (Band 3): End of Northern Half and Southern Half of the Middle platform, London, 1898, p.17. 6. Patrick Wheatley, “Mummified Baboons Reveal the Far Reach of Early Egyptian Mariners”, eLife , 2020, pp.1~28. 7. Angelika Franz, “DAS SAGENHAFTE GOLDLAND PUNT”, Wissenschaft.de , 2011. 10. 18. 8. 5번 책, p.16. 9. 1번 글, p.38. 고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』, 『신의 정원, 나의 천국』, 『고정희의 바로크 정원 이야기』, 『고정희의 독일 정원 이야기』, 『100장면으로 읽는 조경의 역사』를 펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역 출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 20세기 유럽 조경사를 주제로 박사 학위를 받았고, 현재는 베를린에 거주하며 써드스페이스 베를린 환경아카데미 대표로 활동하고 있다. [밀레니얼의 도시공원 이야기] 이상한 세기의 이상한 공원들

무엇인가 이상한 공원들 도시 분야 번역가의 입장으로서 짚고 넘어가고 싶은 지점이 있다. 바로 ‘공원’이 ‘파크(park)’의 번역어라는 점에서 일어나는 몇 가지 애매한 상황이다. 현재 우리가 사용하는 ‘공원’이라는 단어는 서양의 공공 정원(public park)이 한자로 옮겨지는 과정에서 ‘공공’의 공(公)과 ‘park’를 의미하는 원(圓)이 합쳐진 것이라는 견해가 일반적이다. 그렇다면 그 이전 단계인 park는 공공이 내포되지 않는다는 것으로 볼 수 있다. 실제로 파크의 어원으로는 라틴어 파리쿠스(parricus) 또는 파도 (paddock)를 주로 드는데, 이는 모두 수렵원 또는 수렵을 위한 동물을 키우던 사육지를 의미한다.이 때문인지 영어 단어 ‘파크’는 반드시 공원을 의미하지 않는다. 공원(public park) 외에도 가장 흔히 사용되는 야구장(baseball park)과 놀이공원(amusement park), 국립공원(national park) 등은 우리가 생각하는 공원과는 어느 정도 거리가 있다. 공공의 활용이 있다고 볼 수 있으나 반드시 ‘공원’이 말하는 공공과 동일한 의미가 아니라는 뜻이다. 야구장과 놀이공원은 실제 일정 요금을 내고 이용하는 공간인 만큼 공공성보다는 일상과 다른 행위가 일어나는 곳이기도 하다. 우리가 ‘공원’이라고 부르지만 ‘공원(public park)’은 아닌 이상한 ‘공원(park)’들. 에피소드 1. 아이스 스피어 5스택 롯데월드에 얽힌 얼룩진 추억 하나. 필자는 유치원생 시절 알 수 없는 이유로 이곳에서 피겨 스케이팅을 배웠다. 당시 롯데월드 아이스링크장은 크게 두 공간으로 나뉘어 있었다. 외곽은 자유롭게 스케이트를 타는 사람들을 위한 트랙이었고, 내부 공간은 레슨을 받는 사람들을 위한 연습 공간이었다. 스케이트를 가르치는 선생님은 아무 데나 앉아서 쉬지 말라고 몇 번이고 혼냈지만 유치원생이었던 필자에게는 한 귀로 듣고 한 귀로 나가는 잔소리일 뿐이었다. 그러던 어느 날, 일이 터졌다. 스피닝을 연습하다가 머리가 어지러워 몰래 바닥에 주저앉아 쉬고 있던 어느 순간, 옆에서 턴을 연습하던 사람의 스케이트 날에 손가락을 크게 베였다. 하필이면 새하얀 바닥에 새빨간 피가 흐르니 크리티컬이 터진 듯 모두가 얼어붙었던 게 기억난다. 공기가 차가워서인지 크게 아프다는 느낌은 없었다. 그날 처음 피부를 꿰맨다는 게 무엇인지 배웠고 한동안 붕대에 퉁퉁하게 감긴 손가락을 개선장군처럼 들고 다녔다.(각주 1) 또또스테드 인 시카고 미국 근대 도시사에 대해 조금만 파헤쳐보면 튀어나오는 그 이름, 프레더릭 로 옴스테드(FrederickLaw Olmsted, Sr.)(각주 2) 흔히 조경사 시간에 1893년 시카고 만국박람회(World’s Columbian Exposition)와 도시 계획사를 연관해 배우면서 대니얼 번햄(Daniel Burnham)의 진두지휘 아래 옴스테드가 조경을 맡았다고 설명한다. 그러나 사실 만국박람회 이전, 1868년 옴스테드와 복스는 시카고의 사우스공원(South Park) 조경 계획을 맡은 적이 있었다.(각주 3) 동시에 브루클린의 프로스펙트 공원(Prospect Park) 마스터플랜과 일리노이주 리버사이드(Riverside) 교외 단지 설계를 하며 여러 공원을 파크웨이로 연결하는 범도시적 공원 시스템에 대한 논의를 도시계획 차원으로 확장해 나가던 시기다. 1868년 미시간 호수(Lake Michigan)와 관련 수공간을 담당하던 시카고 위생위원회(Chicago Sanitary Commission)가 옴스테드와 복스에게 사우스공원 계획을 의뢰하면서 수공간에 대한 문제를 특히 주요하게 요구한 것으로 보인다. 실제로 옴스테드와 복스가 제출한 계획안에는 미시건 호수에서 라군(Lagoon) 지역을 지나 미드웨이 플레장스(Midway Plaisance)를 통해 가장 내륙에 위치한 사우스 오픈 그라운드(South Open Ground) 지역까지 배를 타고 들어가는 수공간이 있다. 물이 고이는 탓에 활용이 더뎠던 공간을 공원으로 만들어 이 일대의 개발을 촉진시키고자 한 의도가 한가득 담겨 있다. 하지만 안타깝게도 이 계획안은 실현되지 못했다. 계획안이 제출된 지 몇 달 뒤, 1871년 시카고 대화재가 일어나 도시를 완전히 마비시켰기 때문이다. 또한 복구 작업을 위해 천문학적 비용을 지출해야 했던 시카고는 이 사우스공원 계획을 전면 중단시켰다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 그 이후로 출혈을 두려워하지 않았다. 과하게 용감한 어린이가 된 것 같다는 생각을 지울 수 없다. 2. 이때 옴스테드의 둘째 아들, 릭 옴스테드(Frederick Law Olmsted, Jr.)는 번햄 아래에서 도시계획을 배우고 있었다. 이 시기 옴스테드는 마라탕 같은 존재였다. 어딜 가도 나온다. 3. 당시 라군(Lagoon, 오늘날 잭슨공원), 미드웨이 플레장스(Midway Plaisance), 사우스 오픈 그라운드(South Open Ground, 오늘날 워싱턴공원)가 있는 지역이 ‘사우스공원(South Park)’로 통칭됐던 것으로 보인다. 신명진은 뉴욕대학교에서 미술사를 공부한 뒤 서울대학교 대학원생태조경학과와 협동과정 조경학전공에서 석사와 박사를 마친 문어발 도시 연구자다. 현재 예술, 경험, 진정성 등 손에 잡히지 않는도시의 차원에 관심을 두고 서울대학교 환경계획연구소의 선임연구원으로 재직 중이다. 도시경관 매거진 『ULC』의 편집진이기도 하며, 종종 갤러리와 미술관을 오가며 온갖 세상만사에 관심을 두고있다. @jin.everywhere

[밀레니얼의 도시공원 이야기] 이상한 세기의 이상한 공원들

무엇인가 이상한 공원들 도시 분야 번역가의 입장으로서 짚고 넘어가고 싶은 지점이 있다. 바로 ‘공원’이 ‘파크(park)’의 번역어라는 점에서 일어나는 몇 가지 애매한 상황이다. 현재 우리가 사용하는 ‘공원’이라는 단어는 서양의 공공 정원(public park)이 한자로 옮겨지는 과정에서 ‘공공’의 공(公)과 ‘park’를 의미하는 원(圓)이 합쳐진 것이라는 견해가 일반적이다. 그렇다면 그 이전 단계인 park는 공공이 내포되지 않는다는 것으로 볼 수 있다. 실제로 파크의 어원으로는 라틴어 파리쿠스(parricus) 또는 파도 (paddock)를 주로 드는데, 이는 모두 수렵원 또는 수렵을 위한 동물을 키우던 사육지를 의미한다.이 때문인지 영어 단어 ‘파크’는 반드시 공원을 의미하지 않는다. 공원(public park) 외에도 가장 흔히 사용되는 야구장(baseball park)과 놀이공원(amusement park), 국립공원(national park) 등은 우리가 생각하는 공원과는 어느 정도 거리가 있다. 공공의 활용이 있다고 볼 수 있으나 반드시 ‘공원’이 말하는 공공과 동일한 의미가 아니라는 뜻이다. 야구장과 놀이공원은 실제 일정 요금을 내고 이용하는 공간인 만큼 공공성보다는 일상과 다른 행위가 일어나는 곳이기도 하다. 우리가 ‘공원’이라고 부르지만 ‘공원(public park)’은 아닌 이상한 ‘공원(park)’들. 에피소드 1. 아이스 스피어 5스택 롯데월드에 얽힌 얼룩진 추억 하나. 필자는 유치원생 시절 알 수 없는 이유로 이곳에서 피겨 스케이팅을 배웠다. 당시 롯데월드 아이스링크장은 크게 두 공간으로 나뉘어 있었다. 외곽은 자유롭게 스케이트를 타는 사람들을 위한 트랙이었고, 내부 공간은 레슨을 받는 사람들을 위한 연습 공간이었다. 스케이트를 가르치는 선생님은 아무 데나 앉아서 쉬지 말라고 몇 번이고 혼냈지만 유치원생이었던 필자에게는 한 귀로 듣고 한 귀로 나가는 잔소리일 뿐이었다. 그러던 어느 날, 일이 터졌다. 스피닝을 연습하다가 머리가 어지러워 몰래 바닥에 주저앉아 쉬고 있던 어느 순간, 옆에서 턴을 연습하던 사람의 스케이트 날에 손가락을 크게 베였다. 하필이면 새하얀 바닥에 새빨간 피가 흐르니 크리티컬이 터진 듯 모두가 얼어붙었던 게 기억난다. 공기가 차가워서인지 크게 아프다는 느낌은 없었다. 그날 처음 피부를 꿰맨다는 게 무엇인지 배웠고 한동안 붕대에 퉁퉁하게 감긴 손가락을 개선장군처럼 들고 다녔다.(각주 1) 또또스테드 인 시카고 미국 근대 도시사에 대해 조금만 파헤쳐보면 튀어나오는 그 이름, 프레더릭 로 옴스테드(FrederickLaw Olmsted, Sr.)(각주 2) 흔히 조경사 시간에 1893년 시카고 만국박람회(World’s Columbian Exposition)와 도시 계획사를 연관해 배우면서 대니얼 번햄(Daniel Burnham)의 진두지휘 아래 옴스테드가 조경을 맡았다고 설명한다. 그러나 사실 만국박람회 이전, 1868년 옴스테드와 복스는 시카고의 사우스공원(South Park) 조경 계획을 맡은 적이 있었다.(각주 3) 동시에 브루클린의 프로스펙트 공원(Prospect Park) 마스터플랜과 일리노이주 리버사이드(Riverside) 교외 단지 설계를 하며 여러 공원을 파크웨이로 연결하는 범도시적 공원 시스템에 대한 논의를 도시계획 차원으로 확장해 나가던 시기다. 1868년 미시간 호수(Lake Michigan)와 관련 수공간을 담당하던 시카고 위생위원회(Chicago Sanitary Commission)가 옴스테드와 복스에게 사우스공원 계획을 의뢰하면서 수공간에 대한 문제를 특히 주요하게 요구한 것으로 보인다. 실제로 옴스테드와 복스가 제출한 계획안에는 미시건 호수에서 라군(Lagoon) 지역을 지나 미드웨이 플레장스(Midway Plaisance)를 통해 가장 내륙에 위치한 사우스 오픈 그라운드(South Open Ground) 지역까지 배를 타고 들어가는 수공간이 있다. 물이 고이는 탓에 활용이 더뎠던 공간을 공원으로 만들어 이 일대의 개발을 촉진시키고자 한 의도가 한가득 담겨 있다. 하지만 안타깝게도 이 계획안은 실현되지 못했다. 계획안이 제출된 지 몇 달 뒤, 1871년 시카고 대화재가 일어나 도시를 완전히 마비시켰기 때문이다. 또한 복구 작업을 위해 천문학적 비용을 지출해야 했던 시카고는 이 사우스공원 계획을 전면 중단시켰다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 그 이후로 출혈을 두려워하지 않았다. 과하게 용감한 어린이가 된 것 같다는 생각을 지울 수 없다. 2. 이때 옴스테드의 둘째 아들, 릭 옴스테드(Frederick Law Olmsted, Jr.)는 번햄 아래에서 도시계획을 배우고 있었다. 이 시기 옴스테드는 마라탕 같은 존재였다. 어딜 가도 나온다. 3. 당시 라군(Lagoon, 오늘날 잭슨공원), 미드웨이 플레장스(Midway Plaisance), 사우스 오픈 그라운드(South Open Ground, 오늘날 워싱턴공원)가 있는 지역이 ‘사우스공원(South Park)’로 통칭됐던 것으로 보인다. 신명진은 뉴욕대학교에서 미술사를 공부한 뒤 서울대학교 대학원생태조경학과와 협동과정 조경학전공에서 석사와 박사를 마친 문어발 도시 연구자다. 현재 예술, 경험, 진정성 등 손에 잡히지 않는도시의 차원에 관심을 두고 서울대학교 환경계획연구소의 선임연구원으로 재직 중이다. 도시경관 매거진 『ULC』의 편집진이기도 하며, 종종 갤러리와 미술관을 오가며 온갖 세상만사에 관심을 두고있다. @jin.everywhere ASLA Best Books of 2024

‘2024 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

자연, 설계, 그리고 기후변화에 이르기까지, 조경가에게 새로운 정보와 영감을 주는 올해의 신간 도서를 만나보자. 2024년 미국조경가협회ASLA가 선정한 10권의 최고의 책을 살펴보자. 1. 조경가가 사랑하는 30그루의 나무 Ron Henderson, 30 Trees: And Why Landscape Architects Love Them , Birkhauser, 2023 전 세계 30인의 조경가가 좋아하는 나무와 이에 얽힌 개인적인 이야기, 나무의 역사를 함께 소개한다. 책 속에서 나무 소개에 나선 조경가들은 나무가 설계 프로젝트에서 어떻게 사용됐는지, 무엇을 연상시키는지 설명한다. 일리노이 공과대학 조경학 교수이자 ASLA의 멤버인 론 헨더슨(Ron Henderson)이 편집을 맡았고 조경가들이 엄선한 나무에 대한 식물학적 설명을 곁들였다. 조경가로는 섀넌 니콜(Shannon Nichol), 로리 올린(Laurie Olin), 마리오 슈예트난(Mario Schjetnan), 게리 힐더브랜드(Gary Hilderbrand), 엘리자베스 모솝(Elizabeth Mossop) 등 ASLA 멤버들이 함께 참여했다. 2. 아프리카 선조들의 정원: 국제 아프리카계 미국인 박물관의 역사와 기억 Walter Hood, Dr. Tonya M. Matthews, Bernard E. Powers Jr., The African Ancestors Garden: History and Memory at the International African American Museum, The Monacelli Press, 2024 저자 월터 후드(Walter Hood)는 조경가이자 예술가다. 그는 사우스 캐롤라이나주 찰스턴(Charleston) 시에 위치한 국제 아프리카계 미국인 박물관(IAAM)의 강렬한 풍경이 어떻게 설계됐는지를 아름다운 삽화와 함께 소개한다. 이 박물관은 미국에 노예로 도착한 아프리카인 대부분이 처음 발을 내디뎠던 개즈던스 부두(Gasden’s Wharf)에 건립됐다. 아프리카의 민속 식물로 구성된 정원과 인피니티 풀을 갖춘 박물관의 정경은 “같은 공간에 이처럼 서로 다른 세계가 어떻게 만들어질 수 있었는지”를 보여주며, 과거를 발굴하고 기리는 동시에 새로운 대화와 축하를 위한 공간을 보여준다. 3. 브루클린 브리지 공원: 마이클 반 발켄버그 어소시에이츠 Michael Van Valkenburgh, Elijah Chilton, Amanda Hesser, Julie Bargmann, Brooklyn Bridge Park: Michael Van Valkenburgh Associates, The Monacelli Press, 2024 마이클 반 발켄버그(Michael Van Valkenburgh)는 브루클린 해안가에 버려졌던 여섯 개의 선박 부두가 어떻게 한 세대 만에 시민들이 많이 찾는 85에이커의 공원이자 뉴욕에서 가장 거대한 공공 공간이 될 수 있었는지를 쉽게 풀어 소개한다. 브루클린 브리지 공원(Brooklyn Birdge Park)은 바비큐장뿐 아니라 운동장, 놀이터 등을 갖추어 누구나 포용할 수 있도록 설계됐다. 또한 생태적 식재와 기후변화에 대한 회복탄력성을 갖춘 공원의 모델이기도 하다. 커피 테이블에 앉아 편하게 볼 수 있도록 여유롭게 편집된 이 책에는 250개의 실감나는 도판과 조경설계를 담당했던 줄리 바그만(Julie Bargmann)의 글이 수록되어 있다. 책을 읽고 난 뒤 당신이 실천할 수 있는 행동을 꼽는다면, 브루클린에 가는 것이 아닐까. 4. 불의 디자인: 불의 시대에 대한 저항과 공동의 창조, 그리고 후퇴 Emily Schlickman, Brett Milligan, Design by Fire: Resistance, Co-Creation, and Retreat in the Pyrocene, Routledge, 2024 우리는 인류가 불을 활용하는 지질학적 시대, 파이루신(Pyrocene)의 시대에 살고 있다. 책의 저자인 에밀리 슐릭만(Emily Schlickman)과 브렛 밀리건(Brett Miligan)은 불의 시대를 살아가는 우리에게 불을 이용한 27가지 설계 전략에 대해 소개한다. “변화무쌍한 야생 지대, 그리고 야생과 도시의 경계는 디자인이 중요한 영향을 미칠 수 있는 지역”이다. 특히 이 책은 북미 서부와 지중해 유역, 남아프리카 케이프, 칠레 중부, 호주 일부 지역 등 지중해성 기후를 공유하는 전 세계 다섯 곳의 화재 취약 지역에 주목했다. 여러 과학자에 따르면, 이 지역에서 발생하는 산불은 더 이상 각 지역의 국지적 재해가 아니며, 더 큰 지구환경적 시스템에서 서로 연결되어 있다. 5. 빛을 먹는 포식자: 보이지 않는 식물 지성의 세계를 통해 지구의 생명체를 새롭게 이해하는 법 Zoë Schlanger, The Light Eaters: How the Unseen World of Plant Intelligence Offers a New Understanding of Life on Earth , Harper, 2024 “식물이 되려면 굉장한 생물학적 창의성이 필요하다. 식물은 한 곳에 뿌리를 내린다는 약점을 극복하고 생존하고 번성하기 위해 독창적인 생존 전략을 채택해 왔다.” 최근 과학자들은 식물도 의사소통을 하고 동족을 인식하며 사회적으로 행동하고, 소리를 듣고 몸체를 변형시켜 주변 환경에 적응하며, 수명 주기에 대한 유용한 정보와 기억을 저장하고 동물을 속이는 트릭을 사용하는 등 놀라운 능력을 가지고 있다는 사실을 발견했다. 『더 애틀랜틱The Atlantic』의 환경과학 전문 기자이자 저자인 조에 슐랭거(Zoë Schlanger)는 최근 식물학 분야의 연구 성과를 종합해, 식물이 어떻게 소통하고 감지하고 학습하며 환경에 적응해 나가는지 설명한다 6. 환경 디자이너를 위한 현장 스케치 Chip Sullivan, Field Sketching for Environmental Designers , Routledge, 2024 이 책은 조경과 도시설계 드로잉을 연습하고자 하는 이들의 상상력과 창의력을 자극하기 위한 입문서다. UC 버클리의 조경학과 교수이자 저자인 칩 설리번(Chip Sullivan)은 이 스케치 안내서는 “단순히 관찰한 것의 모방을 넘어, 풍경이 지닌 의미와 영혼을 찾는 것이 궁극적인 목표”로 한다고 소개한다. 초보자뿐 아니라 숙련된 설계자도 유용하게 사용할 수 있는 넘치는 영감과 실용적인 팁을 통해 스케치 능력을 향상시킬 수 있다. 다음 산책 때는 이 책을 손에 들고 나가보자. 7. 노구치의 정원: 풍경이 만들어낸 조각 Marc Trieb, Noguchi’s Gardens: Landscape as Sculpture , ORO Editions, 2024 이사무 노구치(Isamu Noguchi)는 아카리 조명(Akari Light)과 공공 예술로 유명한 일본의 현대 예술가다. 한편으로는 “공간을 주요 수단으로 삼아” 조각의 풍경을 만들었던 조경가라고도 볼 수 있다. 조경사학자이자 UC 버클리의 명예 교수로서 많은 책을 집필해 온 마크 트라이브(Marc Trieb)는 노구치의 초기 설계안인 놀이터와 기념비 프로젝트부터 사후 완공된 일본 삿포로의 대형 공원까지, 실현되지 못한 설계안을 포함해 노구치의 다양한 조각 프로젝트가 실제 풍경과 어떻게 관계를 맺고 있는지 설명하고 비평한다. 그동안 공개되지 않은 희귀한 사진도 함께 제공했다. 8. 고운 모래, 모래, 진흙: 파내기와 쌓기, 우리가 공사 중인 세계 Rob Holmes, Gena Wirth, Brett Milligan, Silt Sand Slurry: Dredging, Sediment, and the World We Are Making , Applied Research + Design, 2024 퇴적물, 즉 쌓인 토사는 어디에 있고, 왜 쌓이며, 어떻게 미국 해안가의 미래에서 중심이 될 수 있을까? 우리는 해저에서 퇴적물을 파내 컨테이너선을 위한 수중 고속도로를 만들기도 하고, 홍수를 조절하기 위해 강 유역에서 토사를 퍼내기도 한다. 이러한 인위적 활동은 매년 자연적인 지질 활동보다 더 많은 퇴적물을 이동 시키고 있음에도, “현재와 미래의 삶의 조건을 형성하는” 지구 표면 퇴적물의 재구성에 대한 논의는 거의 진행된 바 없다. 책의 공동 저자인 로브 홈즈(Rob Holmes)와 브렛 밀리건(Brett Miligan), 제나 워스(Gena Wirth)는 “퇴적물을 지능적이고 민주적이며 공평하게 설계하자”는 강력한 행동 촉구문을 함께 작성하기도 했다. 이 책은 지각 단위의 규모에서 현대 생활의 인프라로 기능하는 퇴적물에 대한 조사 결과서이며, 풍부한 시각적 자료를 제공한다. 9. 미래 사색: 변화를 탐색하고 회복력을 키우며, 우리에게 필요한 도시를 함께 만들기 위한 설계 전략 Johanna Hof fman, Speculative Futures: Design Approaches to Navigate Change, Foster Resilience, and Co-Create the Cities We Need, North Atlantic Books, 2024 요한나 호프만(Johanna Hoffman)은 UC 버클리에서 조경학을 전공한 예술가이자 도시학자로, “새롭고 잠재력 있는 세계”를 구현하기 위해서는 지역 공동체와의 협력이 필요하다는 점을 강조한다. 이러한 세계 만들기 world-making 방식은 “현존하는 세계를 넘어 언젠가 올 수 있는 미래로 나아가는 데” 도움이 될 것이다. 호프만은 “예술, 영화, 소설, 산업 디자인” 등 창의적 분야의 종사자들이 “사색을 통해 앞으로 일어날 일들을 자극하고 상상하고 꿈꾸는 법”에서 설계 전략의 영감을 얻었다. 이 책은 지역 공동체가 큰 꿈을 꾸고 비전을 현실로 만들어 나가기 위한 새로운 참여 디자인 전략을 제시한다. 10. 왓 이프: 우리가 제대로 한다면? 기후 미래의 비전 Ayana Elizabeth Johnson, What If We Get It Right?: Visions of Climate Futures , One Books, 2024 실존적 위기를 맞닥뜨렸을 때 우리가 할 수 있는 가장 용감한 일을 꼽는다면, 아마도 그 반대의 일을 상상하는 것이 아닐까. 이 책은 ASLA 2022 조경 컨퍼런스의 기조강연자였던 아야나 엘리자베스 존슨(Ayana Elizabeth Johnson) 박사의 베스트셀러 『우리가 구할 수 있는 모든 것: 기후 위기에 대한 진실과 용기, 해결책』의 후속작이다. 책에서 존슨 박사는 조경가 케이트 오프(Kate Off), 기후 연구자 빌 맥키벤(Bill McKibben, MoMA의 큐레이터 파울라 안토넬리(Paola Antonelli) 등 각 분야의 선구적 연구자와 함께 더 건강하고 공평한 미래는 어떤 모습일까에 대한 대화 내용을 도발적이고 유쾌하게 그려낸다.

ASLA Best Books of 2024

‘2024 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

자연, 설계, 그리고 기후변화에 이르기까지, 조경가에게 새로운 정보와 영감을 주는 올해의 신간 도서를 만나보자. 2024년 미국조경가협회ASLA가 선정한 10권의 최고의 책을 살펴보자. 1. 조경가가 사랑하는 30그루의 나무 Ron Henderson, 30 Trees: And Why Landscape Architects Love Them , Birkhauser, 2023 전 세계 30인의 조경가가 좋아하는 나무와 이에 얽힌 개인적인 이야기, 나무의 역사를 함께 소개한다. 책 속에서 나무 소개에 나선 조경가들은 나무가 설계 프로젝트에서 어떻게 사용됐는지, 무엇을 연상시키는지 설명한다. 일리노이 공과대학 조경학 교수이자 ASLA의 멤버인 론 헨더슨(Ron Henderson)이 편집을 맡았고 조경가들이 엄선한 나무에 대한 식물학적 설명을 곁들였다. 조경가로는 섀넌 니콜(Shannon Nichol), 로리 올린(Laurie Olin), 마리오 슈예트난(Mario Schjetnan), 게리 힐더브랜드(Gary Hilderbrand), 엘리자베스 모솝(Elizabeth Mossop) 등 ASLA 멤버들이 함께 참여했다. 2. 아프리카 선조들의 정원: 국제 아프리카계 미국인 박물관의 역사와 기억 Walter Hood, Dr. Tonya M. Matthews, Bernard E. Powers Jr., The African Ancestors Garden: History and Memory at the International African American Museum, The Monacelli Press, 2024 저자 월터 후드(Walter Hood)는 조경가이자 예술가다. 그는 사우스 캐롤라이나주 찰스턴(Charleston) 시에 위치한 국제 아프리카계 미국인 박물관(IAAM)의 강렬한 풍경이 어떻게 설계됐는지를 아름다운 삽화와 함께 소개한다. 이 박물관은 미국에 노예로 도착한 아프리카인 대부분이 처음 발을 내디뎠던 개즈던스 부두(Gasden’s Wharf)에 건립됐다. 아프리카의 민속 식물로 구성된 정원과 인피니티 풀을 갖춘 박물관의 정경은 “같은 공간에 이처럼 서로 다른 세계가 어떻게 만들어질 수 있었는지”를 보여주며, 과거를 발굴하고 기리는 동시에 새로운 대화와 축하를 위한 공간을 보여준다. 3. 브루클린 브리지 공원: 마이클 반 발켄버그 어소시에이츠 Michael Van Valkenburgh, Elijah Chilton, Amanda Hesser, Julie Bargmann, Brooklyn Bridge Park: Michael Van Valkenburgh Associates, The Monacelli Press, 2024 마이클 반 발켄버그(Michael Van Valkenburgh)는 브루클린 해안가에 버려졌던 여섯 개의 선박 부두가 어떻게 한 세대 만에 시민들이 많이 찾는 85에이커의 공원이자 뉴욕에서 가장 거대한 공공 공간이 될 수 있었는지를 쉽게 풀어 소개한다. 브루클린 브리지 공원(Brooklyn Birdge Park)은 바비큐장뿐 아니라 운동장, 놀이터 등을 갖추어 누구나 포용할 수 있도록 설계됐다. 또한 생태적 식재와 기후변화에 대한 회복탄력성을 갖춘 공원의 모델이기도 하다. 커피 테이블에 앉아 편하게 볼 수 있도록 여유롭게 편집된 이 책에는 250개의 실감나는 도판과 조경설계를 담당했던 줄리 바그만(Julie Bargmann)의 글이 수록되어 있다. 책을 읽고 난 뒤 당신이 실천할 수 있는 행동을 꼽는다면, 브루클린에 가는 것이 아닐까. 4. 불의 디자인: 불의 시대에 대한 저항과 공동의 창조, 그리고 후퇴 Emily Schlickman, Brett Milligan, Design by Fire: Resistance, Co-Creation, and Retreat in the Pyrocene, Routledge, 2024 우리는 인류가 불을 활용하는 지질학적 시대, 파이루신(Pyrocene)의 시대에 살고 있다. 책의 저자인 에밀리 슐릭만(Emily Schlickman)과 브렛 밀리건(Brett Miligan)은 불의 시대를 살아가는 우리에게 불을 이용한 27가지 설계 전략에 대해 소개한다. “변화무쌍한 야생 지대, 그리고 야생과 도시의 경계는 디자인이 중요한 영향을 미칠 수 있는 지역”이다. 특히 이 책은 북미 서부와 지중해 유역, 남아프리카 케이프, 칠레 중부, 호주 일부 지역 등 지중해성 기후를 공유하는 전 세계 다섯 곳의 화재 취약 지역에 주목했다. 여러 과학자에 따르면, 이 지역에서 발생하는 산불은 더 이상 각 지역의 국지적 재해가 아니며, 더 큰 지구환경적 시스템에서 서로 연결되어 있다. 5. 빛을 먹는 포식자: 보이지 않는 식물 지성의 세계를 통해 지구의 생명체를 새롭게 이해하는 법 Zoë Schlanger, The Light Eaters: How the Unseen World of Plant Intelligence Offers a New Understanding of Life on Earth , Harper, 2024 “식물이 되려면 굉장한 생물학적 창의성이 필요하다. 식물은 한 곳에 뿌리를 내린다는 약점을 극복하고 생존하고 번성하기 위해 독창적인 생존 전략을 채택해 왔다.” 최근 과학자들은 식물도 의사소통을 하고 동족을 인식하며 사회적으로 행동하고, 소리를 듣고 몸체를 변형시켜 주변 환경에 적응하며, 수명 주기에 대한 유용한 정보와 기억을 저장하고 동물을 속이는 트릭을 사용하는 등 놀라운 능력을 가지고 있다는 사실을 발견했다. 『더 애틀랜틱The Atlantic』의 환경과학 전문 기자이자 저자인 조에 슐랭거(Zoë Schlanger)는 최근 식물학 분야의 연구 성과를 종합해, 식물이 어떻게 소통하고 감지하고 학습하며 환경에 적응해 나가는지 설명한다 6. 환경 디자이너를 위한 현장 스케치 Chip Sullivan, Field Sketching for Environmental Designers , Routledge, 2024 이 책은 조경과 도시설계 드로잉을 연습하고자 하는 이들의 상상력과 창의력을 자극하기 위한 입문서다. UC 버클리의 조경학과 교수이자 저자인 칩 설리번(Chip Sullivan)은 이 스케치 안내서는 “단순히 관찰한 것의 모방을 넘어, 풍경이 지닌 의미와 영혼을 찾는 것이 궁극적인 목표”로 한다고 소개한다. 초보자뿐 아니라 숙련된 설계자도 유용하게 사용할 수 있는 넘치는 영감과 실용적인 팁을 통해 스케치 능력을 향상시킬 수 있다. 다음 산책 때는 이 책을 손에 들고 나가보자. 7. 노구치의 정원: 풍경이 만들어낸 조각 Marc Trieb, Noguchi’s Gardens: Landscape as Sculpture , ORO Editions, 2024 이사무 노구치(Isamu Noguchi)는 아카리 조명(Akari Light)과 공공 예술로 유명한 일본의 현대 예술가다. 한편으로는 “공간을 주요 수단으로 삼아” 조각의 풍경을 만들었던 조경가라고도 볼 수 있다. 조경사학자이자 UC 버클리의 명예 교수로서 많은 책을 집필해 온 마크 트라이브(Marc Trieb)는 노구치의 초기 설계안인 놀이터와 기념비 프로젝트부터 사후 완공된 일본 삿포로의 대형 공원까지, 실현되지 못한 설계안을 포함해 노구치의 다양한 조각 프로젝트가 실제 풍경과 어떻게 관계를 맺고 있는지 설명하고 비평한다. 그동안 공개되지 않은 희귀한 사진도 함께 제공했다. 8. 고운 모래, 모래, 진흙: 파내기와 쌓기, 우리가 공사 중인 세계 Rob Holmes, Gena Wirth, Brett Milligan, Silt Sand Slurry: Dredging, Sediment, and the World We Are Making , Applied Research + Design, 2024 퇴적물, 즉 쌓인 토사는 어디에 있고, 왜 쌓이며, 어떻게 미국 해안가의 미래에서 중심이 될 수 있을까? 우리는 해저에서 퇴적물을 파내 컨테이너선을 위한 수중 고속도로를 만들기도 하고, 홍수를 조절하기 위해 강 유역에서 토사를 퍼내기도 한다. 이러한 인위적 활동은 매년 자연적인 지질 활동보다 더 많은 퇴적물을 이동 시키고 있음에도, “현재와 미래의 삶의 조건을 형성하는” 지구 표면 퇴적물의 재구성에 대한 논의는 거의 진행된 바 없다. 책의 공동 저자인 로브 홈즈(Rob Holmes)와 브렛 밀리건(Brett Miligan), 제나 워스(Gena Wirth)는 “퇴적물을 지능적이고 민주적이며 공평하게 설계하자”는 강력한 행동 촉구문을 함께 작성하기도 했다. 이 책은 지각 단위의 규모에서 현대 생활의 인프라로 기능하는 퇴적물에 대한 조사 결과서이며, 풍부한 시각적 자료를 제공한다. 9. 미래 사색: 변화를 탐색하고 회복력을 키우며, 우리에게 필요한 도시를 함께 만들기 위한 설계 전략 Johanna Hof fman, Speculative Futures: Design Approaches to Navigate Change, Foster Resilience, and Co-Create the Cities We Need, North Atlantic Books, 2024 요한나 호프만(Johanna Hoffman)은 UC 버클리에서 조경학을 전공한 예술가이자 도시학자로, “새롭고 잠재력 있는 세계”를 구현하기 위해서는 지역 공동체와의 협력이 필요하다는 점을 강조한다. 이러한 세계 만들기 world-making 방식은 “현존하는 세계를 넘어 언젠가 올 수 있는 미래로 나아가는 데” 도움이 될 것이다. 호프만은 “예술, 영화, 소설, 산업 디자인” 등 창의적 분야의 종사자들이 “사색을 통해 앞으로 일어날 일들을 자극하고 상상하고 꿈꾸는 법”에서 설계 전략의 영감을 얻었다. 이 책은 지역 공동체가 큰 꿈을 꾸고 비전을 현실로 만들어 나가기 위한 새로운 참여 디자인 전략을 제시한다. 10. 왓 이프: 우리가 제대로 한다면? 기후 미래의 비전 Ayana Elizabeth Johnson, What If We Get It Right?: Visions of Climate Futures , One Books, 2024 실존적 위기를 맞닥뜨렸을 때 우리가 할 수 있는 가장 용감한 일을 꼽는다면, 아마도 그 반대의 일을 상상하는 것이 아닐까. 이 책은 ASLA 2022 조경 컨퍼런스의 기조강연자였던 아야나 엘리자베스 존슨(Ayana Elizabeth Johnson) 박사의 베스트셀러 『우리가 구할 수 있는 모든 것: 기후 위기에 대한 진실과 용기, 해결책』의 후속작이다. 책에서 존슨 박사는 조경가 케이트 오프(Kate Off), 기후 연구자 빌 맥키벤(Bill McKibben, MoMA의 큐레이터 파울라 안토넬리(Paola Antonelli) 등 각 분야의 선구적 연구자와 함께 더 건강하고 공평한 미래는 어떤 모습일까에 대한 대화 내용을 도발적이고 유쾌하게 그려낸다. 부산 첫 민간정원, F1963 정원

부산시 수영구에 있는 F1963 정원이 부산시 제1호 민간정원으로 선정·등록됐다. ‘수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률’에 따르면, ‘정원’은 식물, 토석, 시설물 등을 전시·배치하거나 재배·가꾸기 등을 통해 지속적인 관리가 이뤄지는 공간이다. 그중 ‘민간정원’은 법인·단체 또는 개인이 조성·운영하는 정원을 말한다. F1963 정원은 복합문화공간 F1963의 야외 정원이다. F1963은 본래 고려제강의 모태인 수영공장이 있던 곳으로 1963년부터 2008년까지 45년 동안 와이어를 생산해왔다. 2008년 이후에는 고려제강 창고로 사용되다가 2016년 복합문화공간으로 리모델링되어 부산비엔날레 특별 전시장으로 활용됐다. 공장이 처음 지어진 연도인 1963과 공장을 의미하는 영단어 팩토리(factory)의 첫 철자에서 따와 F1963이라 명명됐다. 야외 정원은 2016년 건축 리모델링과 함께 구상되어 2021년까지 5년여에 걸쳐 단계적으로 조성됐다. 건축 후 잔여 부지에 조경을 하는 관행적 형태를 벗어나 건축과 조경의 조화를 꾀하며 함께 설계했다는 점에서 시사하는 바가 크다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부

부산 첫 민간정원, F1963 정원

부산시 수영구에 있는 F1963 정원이 부산시 제1호 민간정원으로 선정·등록됐다. ‘수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률’에 따르면, ‘정원’은 식물, 토석, 시설물 등을 전시·배치하거나 재배·가꾸기 등을 통해 지속적인 관리가 이뤄지는 공간이다. 그중 ‘민간정원’은 법인·단체 또는 개인이 조성·운영하는 정원을 말한다. F1963 정원은 복합문화공간 F1963의 야외 정원이다. F1963은 본래 고려제강의 모태인 수영공장이 있던 곳으로 1963년부터 2008년까지 45년 동안 와이어를 생산해왔다. 2008년 이후에는 고려제강 창고로 사용되다가 2016년 복합문화공간으로 리모델링되어 부산비엔날레 특별 전시장으로 활용됐다. 공장이 처음 지어진 연도인 1963과 공장을 의미하는 영단어 팩토리(factory)의 첫 철자에서 따와 F1963이라 명명됐다. 야외 정원은 2016년 건축 리모델링과 함께 구상되어 2021년까지 5년여에 걸쳐 단계적으로 조성됐다. 건축 후 잔여 부지에 조경을 하는 관행적 형태를 벗어나 건축과 조경의 조화를 꾀하며 함께 설계했다는 점에서 시사하는 바가 크다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부 제27회 올해의 조경인· 제7회 젊은 조경가 시상식

지난 12월 6일 그룹한빌딩 그룹한갤러리에서 본지가 주최한 ‘제27회 올해의 조경인·제7회 젊은 조경가 시상식’이 개최됐다. ‘제27회 올해의 조경인’에는 심왕섭 이사장(환경조경발전재단)이, 제7회 젊은 조경가에는 원종호 소장(제이더블유랜드스케이프)이 선정됐다. 심왕섭 이사장은 환경조경발전재단의 위상과 역할 강화에 기여했다. 특히 환경부 외에 재단 주무관청에 국토교통부를 추가해 2개 부처로 확대하고, 재단 정관의 목적 및 사업에 ‘공원녹지법(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률)’, ‘조경진흥법’과 관련된 사업을 추가한 점이 높은 평가를 받았다. 또한 2023년 환경조경발전재단이 공식 조경지원센터로 지정된 이후 조경수 거래가격 조사공표 방안 연구, 2024년 제14회 대한민국 조경대상 주관, 조경지원센터 비전 발표를 추진하는 등 조경 분야의 핵심 사업을 추진하며 조경 전문 싱크탱크 기반 조성을 위해 노력했다. 조경지원센터 간담회 등을 추진해 조경인의 소통을 도모했으며, 2022년에는 한국조경 50년 기념행사를 추진해 조경계의 산관학이 모이는 자리를 마련했다. 심 이사장은 “46년간 조경 분야에 몸 담으며 조경인으로서 사명감을 갖고 일해 왔다. 앞으로도 후배들이 더 나은 환경에서 일할 수 있도록 지원하는 역할에 집중하겠다”라고 하며 수상 소감을 전했다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부

제27회 올해의 조경인· 제7회 젊은 조경가 시상식

지난 12월 6일 그룹한빌딩 그룹한갤러리에서 본지가 주최한 ‘제27회 올해의 조경인·제7회 젊은 조경가 시상식’이 개최됐다. ‘제27회 올해의 조경인’에는 심왕섭 이사장(환경조경발전재단)이, 제7회 젊은 조경가에는 원종호 소장(제이더블유랜드스케이프)이 선정됐다. 심왕섭 이사장은 환경조경발전재단의 위상과 역할 강화에 기여했다. 특히 환경부 외에 재단 주무관청에 국토교통부를 추가해 2개 부처로 확대하고, 재단 정관의 목적 및 사업에 ‘공원녹지법(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률)’, ‘조경진흥법’과 관련된 사업을 추가한 점이 높은 평가를 받았다. 또한 2023년 환경조경발전재단이 공식 조경지원센터로 지정된 이후 조경수 거래가격 조사공표 방안 연구, 2024년 제14회 대한민국 조경대상 주관, 조경지원센터 비전 발표를 추진하는 등 조경 분야의 핵심 사업을 추진하며 조경 전문 싱크탱크 기반 조성을 위해 노력했다. 조경지원센터 간담회 등을 추진해 조경인의 소통을 도모했으며, 2022년에는 한국조경 50년 기념행사를 추진해 조경계의 산관학이 모이는 자리를 마련했다. 심 이사장은 “46년간 조경 분야에 몸 담으며 조경인으로서 사명감을 갖고 일해 왔다. 앞으로도 후배들이 더 나은 환경에서 일할 수 있도록 지원하는 역할에 집중하겠다”라고 하며 수상 소감을 전했다. *환경과조경441호(2025년 1월호)수록본 일부 [기웃거리는 편집자] 낮달을 기다리며

등산을 그렇게 좋아하지 않는다. 진경산수화 같은 풍경의 산을 완상하는 건 좋지만, 정상을 정복하는 등산은 별로다. 하지만 만약 극한의 한계를 극복하는 알피니스트처럼 등산을 해야 한다면 한라산에 오르고 싶다. 특히 비바람이 몰아치는 한라산 정상에 가고 싶다. 이러한 로망은 순전히 한 드라마 때문이다. 한때 즐겨 보던 드라마 ‘내 이름은 김삼순’(2005) 속 남녀 주인공이 우여곡절 끝에 재회하는 장소가 바로 비바람과 안개로 가득한 한라산 정상이었다. 그들의 재회보다 안개와 비바람이 몰아치는 역동적인 풍경이 이상하게 끌렸다. 나아가 그런 풍경을 볼 수 있는 극한의 등산을 마친 후 목욕탕에 가서 묵은 때를 벗겨내고 사발면의 뜨끈한 국물을 후루룩 마시면 어떨지 궁금했다. 눈물 젖은 빵이란 진부한 표현 대신 한라산 정복 후 먹는 사발면이란 비유를 머리 대신 몸에 새기고 싶은 작은 욕심이라고 할까. 어떤 비유를 찾는 목적의 등산을 꿈꾸는 나처럼 다른 목적으로 등산을 하는 이가 있다. 그는 등산전문지 『월간 산』 에디터 윤성중으로 얼마 전 『등산 시렁』(2024)이란 책을 펴냈다. 등산 시렁은 그가 월간 산에 연재하던 꼭지의 제목으로, 제목만 보면 무슨 내용인지 감이 잘 안 잡히는데 콘셉트는 이렇다. 산에 가서 등산만 하고 오는 건 싫은 남자의 등산 중 딴짓. 실제로 딴짓을 하며 어떻게 등산을 즐길 수 있는지 몸소 보여준다. 역경과 한계를 극복해 나가는 진지한 등산가들이 나오는 등산 잡지의 전형적 문법에서 벗어난 기발한 발상과 저자의 고유한 엉뚱함이 상당히 흥미로웠다. 그는 취재를 위한 등산을 할 뿐, 단순히 순수한 재미나 휴식을 위한 여가 활동으로 하는 등산을 하지 않는다. 등산 자체를 위한 등산을 하지 않지만, 등산 중 기발한 딴짓은 누구보다 다양하게 시도한다. 등산을 싫어하는 이들을 설득해 등산 시렁 산악회를 만들어 함께 산에 오르고, 산 정상에서 책 낭독회나 사생대회를 개최하고, 복학생인 척하면서 대학생 산악부 선발 면접에 참가하는 등 등산을 매개로 한 재미있는 일을 벌인다. 또한 에디터로서 기자 정신과 전문성도 두루 갖추고 있다. 사라질 위기에 처한 산속 약수터를 찾아다니고, 아웃도어 오프라인 매장에서 직접 일일 직원 체험을 하며 아웃도어 시장의 현실을 들여다 본다. 불암산, 수락산, 사패산, 도봉산, 북한산을 가로지르는 47km의 능선과 도로를 하루 안에 주파하는 일명 불수사도복 종주를 위해 밤낮으로 달리기 훈련을 하는 등 등산 전문가로서 성장하기 위한 노력도 아끼지 않는다. 궁극적으로 그는 책 서문에서 등산이 진짜 좋은지, 왜 좋은지가 여전히 궁금하고, 연재와 등산을 통해 자신을 점점 알아가고 싶다고 말했다. 결국 그의 도구는 딴짓이었지만 결국 등산의 본질을 탐구하고 싶었던 것일지도. 이우성 시인은 추천사를 통해 그의 비범한 태도와 자질에 대해서 평범함 속에 깃든 천재성이라고평가했다. 문득 이번 특집의 주인공 원종호 소장이 떠올랐다. 정욱주 교수의 표현(66쪽)처럼 그 역시 평범함을 가장한 비범함이란 단어가 잘 어울린다. 그는 무엇을 더하는 것보다 덜어내는 조경설계를 추구하며, 자신의 작업을 전면에 내세우지 않고 묵묵히 조경가로서 정진했다. 물론 내가 그를 정확히 안다고 말할 수 없다. 다만 그의 작품과 에세이 원고를 통해 본 그는 자신이 좋아하는 직선처럼 조경을 향한 자신만의 단정하고 분명한 메시지를 갖고 있었고, 이제껏 잘 드러나지 않았지만 설계를 향한 고유한 시선과 명징한 감각을 오랫동안 다듬어 온 조경가였다. 보이지 않는 조경가로서 보이지 않는 조경을 추구하며 자신만의 조경에 대해 깊게 탐구하고 정확하게 구현하고자 노력했다. 주변 동료를 소중하게 생각하고, 그들과 함께 우리만의 공간 문화를 만들기 위해 노력 중이다. 특집에서 그를 부르는 여러 명칭이 등장했는데, 내가 부르고 싶은 이름은 낮달이다. 그가 추구하는 조경설계가 평소 잘 보이지는 않지만, 맑은 날 그 존재를 명확하게 드러내는 낮달과 닮았기 때문이다. 앞으로 그가 설계로 그려내는 보이지 않는 낮달을 더 보고 싶다. 나아가 현재 낮달처럼 어디선가 보이지 않는 곳에서 묵묵히 스케치를 그리고 있을 미래의 조경가들에게 응원과 지지를 보낸다.

[기웃거리는 편집자] 낮달을 기다리며

등산을 그렇게 좋아하지 않는다. 진경산수화 같은 풍경의 산을 완상하는 건 좋지만, 정상을 정복하는 등산은 별로다. 하지만 만약 극한의 한계를 극복하는 알피니스트처럼 등산을 해야 한다면 한라산에 오르고 싶다. 특히 비바람이 몰아치는 한라산 정상에 가고 싶다. 이러한 로망은 순전히 한 드라마 때문이다. 한때 즐겨 보던 드라마 ‘내 이름은 김삼순’(2005) 속 남녀 주인공이 우여곡절 끝에 재회하는 장소가 바로 비바람과 안개로 가득한 한라산 정상이었다. 그들의 재회보다 안개와 비바람이 몰아치는 역동적인 풍경이 이상하게 끌렸다. 나아가 그런 풍경을 볼 수 있는 극한의 등산을 마친 후 목욕탕에 가서 묵은 때를 벗겨내고 사발면의 뜨끈한 국물을 후루룩 마시면 어떨지 궁금했다. 눈물 젖은 빵이란 진부한 표현 대신 한라산 정복 후 먹는 사발면이란 비유를 머리 대신 몸에 새기고 싶은 작은 욕심이라고 할까. 어떤 비유를 찾는 목적의 등산을 꿈꾸는 나처럼 다른 목적으로 등산을 하는 이가 있다. 그는 등산전문지 『월간 산』 에디터 윤성중으로 얼마 전 『등산 시렁』(2024)이란 책을 펴냈다. 등산 시렁은 그가 월간 산에 연재하던 꼭지의 제목으로, 제목만 보면 무슨 내용인지 감이 잘 안 잡히는데 콘셉트는 이렇다. 산에 가서 등산만 하고 오는 건 싫은 남자의 등산 중 딴짓. 실제로 딴짓을 하며 어떻게 등산을 즐길 수 있는지 몸소 보여준다. 역경과 한계를 극복해 나가는 진지한 등산가들이 나오는 등산 잡지의 전형적 문법에서 벗어난 기발한 발상과 저자의 고유한 엉뚱함이 상당히 흥미로웠다. 그는 취재를 위한 등산을 할 뿐, 단순히 순수한 재미나 휴식을 위한 여가 활동으로 하는 등산을 하지 않는다. 등산 자체를 위한 등산을 하지 않지만, 등산 중 기발한 딴짓은 누구보다 다양하게 시도한다. 등산을 싫어하는 이들을 설득해 등산 시렁 산악회를 만들어 함께 산에 오르고, 산 정상에서 책 낭독회나 사생대회를 개최하고, 복학생인 척하면서 대학생 산악부 선발 면접에 참가하는 등 등산을 매개로 한 재미있는 일을 벌인다. 또한 에디터로서 기자 정신과 전문성도 두루 갖추고 있다. 사라질 위기에 처한 산속 약수터를 찾아다니고, 아웃도어 오프라인 매장에서 직접 일일 직원 체험을 하며 아웃도어 시장의 현실을 들여다 본다. 불암산, 수락산, 사패산, 도봉산, 북한산을 가로지르는 47km의 능선과 도로를 하루 안에 주파하는 일명 불수사도복 종주를 위해 밤낮으로 달리기 훈련을 하는 등 등산 전문가로서 성장하기 위한 노력도 아끼지 않는다. 궁극적으로 그는 책 서문에서 등산이 진짜 좋은지, 왜 좋은지가 여전히 궁금하고, 연재와 등산을 통해 자신을 점점 알아가고 싶다고 말했다. 결국 그의 도구는 딴짓이었지만 결국 등산의 본질을 탐구하고 싶었던 것일지도. 이우성 시인은 추천사를 통해 그의 비범한 태도와 자질에 대해서 평범함 속에 깃든 천재성이라고평가했다. 문득 이번 특집의 주인공 원종호 소장이 떠올랐다. 정욱주 교수의 표현(66쪽)처럼 그 역시 평범함을 가장한 비범함이란 단어가 잘 어울린다. 그는 무엇을 더하는 것보다 덜어내는 조경설계를 추구하며, 자신의 작업을 전면에 내세우지 않고 묵묵히 조경가로서 정진했다. 물론 내가 그를 정확히 안다고 말할 수 없다. 다만 그의 작품과 에세이 원고를 통해 본 그는 자신이 좋아하는 직선처럼 조경을 향한 자신만의 단정하고 분명한 메시지를 갖고 있었고, 이제껏 잘 드러나지 않았지만 설계를 향한 고유한 시선과 명징한 감각을 오랫동안 다듬어 온 조경가였다. 보이지 않는 조경가로서 보이지 않는 조경을 추구하며 자신만의 조경에 대해 깊게 탐구하고 정확하게 구현하고자 노력했다. 주변 동료를 소중하게 생각하고, 그들과 함께 우리만의 공간 문화를 만들기 위해 노력 중이다. 특집에서 그를 부르는 여러 명칭이 등장했는데, 내가 부르고 싶은 이름은 낮달이다. 그가 추구하는 조경설계가 평소 잘 보이지는 않지만, 맑은 날 그 존재를 명확하게 드러내는 낮달과 닮았기 때문이다. 앞으로 그가 설계로 그려내는 보이지 않는 낮달을 더 보고 싶다. 나아가 현재 낮달처럼 어디선가 보이지 않는 곳에서 묵묵히 스케치를 그리고 있을 미래의 조경가들에게 응원과 지지를 보낸다. [편집자가 만난 문장들] 세계는 왜 이토록 폭력적이고 고통스러운가, 동시에 세계는 어떻게 이렇게 아름다운가

여의도공원을 그렇게 멋대로 밟고 다닌 건 처음이었다. 살기 위한 걸음이었다. 잔디를 가로지르고, 철책을 무시하고, 녹지와 길의 경계를 가르는 울타리 위에 올라서고, 잎이 다 떨어진 화살나무의 앙상한 가지에 패딩이 뜯기지 않도록 우스꽝스럽게 걸었다. 인파에 가려 발밑이 보이지 않으니 어쩔 도리가 없었다. 앞 사람이 “요 앞에 턱 있어요. 조심하세요!” 하면 잔뜩 신경을 곤두세우고, 지난해 초 끊어졌던 인대를 떠올리며 더욱 조심조심 걷는 수밖에. 국회의사당 초록 지붕을 표적 삼아 걸으며 ‘광장’이라는 공간이 얼마나 절실해졌는지 모른다. 친구 K는 모이기에는 역시 광화문광장만 한 곳이 없다고 말했다. 모이고자 하는 사람들을 위한 공간, 발에 걸리는 턱이 없는 공간, 차량이 덮칠까 두려워하지 않아도 되는 공간, 원한다면 행진을 할 수 있는 공간, 고개만 돌리면 내 주변에 얼마나 많은 사람이 함께하고 있는지 알 수 있는 공간이 광장이라는 걸 몸소 깨달았다. 그래도 여의도공원은 평지 공원이라 다행이었다. 어느 SNS에서 봤는데, 부산에는 주로 서면에 모인단다. 파도타기를 하면 조금 이어지던 물결이 금세 갈래갈래 나뉜 골목으로 흩어져버리고, 오르막길이 많아 행진을 하다보면 숨이 차서 구호와 노래 소리가 점점 잦아든다고 그랬다. 그래서 광장이 없는 도시들의 안부가 궁금했다. 인터넷이 먹통이 됐던 기억을 떠올리며 LED 화면과 통신사 이동기지국 차량이 가까이 있는 곳에 자리를 잡았다. 바닥에 앉아 노래하고 구호를 외치고 연단에 오른 사람들의 이야기를 들었다. 가끔은 집중할 수 없었다. 핫팩을 주무르고 보온병의 물을 마시려다가 화장실이 가고 싶어질까 봐 관두었다. 예고 없이 불어오는 바람은 나도 모르게 고개를 숙이게 만들었다. 마음을 빼앗은 건 한 야구 팀 유니폼을 입고 무대에 오른 시민의 발언이었다. 그는 자신을 “앞선 세대가 쟁취한 민주주의의 드넓고 푸른 하늘 아래에서 태어난 세대, 여러분이 일구어낸 생존이라는 결실”이며 “그래서 삶을 꿈꾸게 된 세대”이고 “절박함이 아닌 사랑으로 연대하는 세대”라고 설명했다. 이어 이곳에 서게 된 이유를 자신이 사랑하는 것들에 빗대어 말했다. “무너진 민주주의의 질서를 바로잡는 일에 무승부가 있을 수 있습니까? 콜드게임이 있을 수 있습니까? 우천 취소, 강설 취소가 있을 수 있습니까? 스포츠 팬 여러분! 우리는 국가대표처럼 끝까지 맞설 것입니다. 게이머 여러분! 우리는 정의의 엔딩을 위해 몇 번이든 리트(리트라이)할 것입니다! 오타쿠 여러분! 우리는 우리의 최애인 것처럼 민주주의를 수호할 것입니다. 빠순이 여러분! 우리는 좋아하는 아티스트를 보려고 밤새워 기다렸듯, 찬란한 민주주의의 태양이 다시 뜨기를 기다릴 것입니다. 우리는 다 함께, 여기에서, 독재의 담장을 넘어 홈런을 칠 것입니다! 맞습니까? 야구 팬 여러분, 스 트라이크를 세 번 놓친 타자에게 네 번째 기회가 있습니까? 우리는 이 광장에서 꽉 찬 직구를 던질 것입니다.” 세상은 넓고 우리의 시선이 닿는 곳은 그리 넓지 못하다. 세상은 자신이 관심을 두고 있는 것, 관심이 없지만 들여다보려고 노력하는 것, 자연스럽게 눈에 들어오는 것들로 구성되기 마련이다. 그래서 우리는 각기 다른 세상 속에서 살 수밖에 없다. 세상의 넓이는 나의 인식이 미치는 범위에 따라 달라진다. 그래서 사랑하는 것들이 늘어갈수록 내가 구축하는 세상의 크기는 점점 커지게 된다. 무언가를 깊이 사랑해본 사람들의 세계는 깊어질 수밖에 없다. 발 딛고 선 세계가 끔찍해지더라도 그곳을 떠나기보다 사랑하는 것들을 지키는 방법을 고민하게 된다. 지난해 12월 7일, 한강은 노벨문학상 수상 기념 강연에서 물었다. “현재가 과거를 도울 수 있는가? 산자가 죽은 자를 구할 수 있는가? 세계는 왜 이토록 폭력적이고 고통스러운가? 동시에 세계는 어떻게 이렇게 아름다운가?” 그 물음을 들었을 때, 광장에서 들었던 그의 목소리를 떠올렸다. 자신이 사랑하는 것들을 지키고 싶어 하는 그의 이야기를. 세계가 폭력적이고 고통스러워지는 만큼, 그 세계를 자신이 사랑하는 것들이 온전히 머무를 수 있는 곳으로 만들고 싶어 하는 아름다운 사람들이 늘어나리라 믿는다. 나는 전보다 더 광장을 사랑하게 됐다. 그 너른 광장의 크기만큼 나의 세계도 넓어졌기를.

[편집자가 만난 문장들] 세계는 왜 이토록 폭력적이고 고통스러운가, 동시에 세계는 어떻게 이렇게 아름다운가