-

벤트웨이

The Bentway

벤트웨이

The Bentway

도시 과밀 현상이 계속되며, 활용할 수 있는 빈 땅을 찾기 힘들어졌다. 공공 공간에 대한 고민을 시작할 때다. 주어진 조건 내에서 새로운 방식의 작업을 통해 극적인 효과를 끌어내야 한다.

가디너 고속도로(Gardiner Expressway)는 20세기 교통 정책으로 탄생한 분열의 상징물이다. 이를 재해석해 토론토의 문화와 정신을 드러내는 공공 공간의 새로운 모델을 제시하고자 했다. 디자인과 프로그램을 융합해 창의적 형태이면서도 공공의 경험을 담을 수 있는 플랫폼을 고가 하부에 계획했다. 독특한 공간 환경, 미기후, 문화, 역사, 지역 사회를 고려해 대상지의 새로운 용도를 탐색하는 것은 물론, 다른 도시와 차별화되면서 진화해나가는 프로그램을 계획했다. 도시 전역의 지역 커뮤니티와 잠재 이용객을 대상으로 설계 진행 과정과 프로그램 계획을 공유했으며, 새로 설립된 벤트웨이 컨서번시(The Bentway Conservancy)가 프로그램 운영을 맡아 이어가고 있다.

벤트웨이)The Bentway_는 일곱 개의 동네를 하나로 묶고, 포트 요크(Fort York)국립 역사 유적지 등 주요 지역 명소로의 접근성을 확장한다. 또한 점차 증가하는 토론토의 인구를 수용할 수 있는 커뮤니티 공간을 제공한다. 고속도로를 받치고 있는 콘크리트 기둥인 벤트(bent)에서 콘셉트를 도출했다. ...(중략)

*환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부

Lead Deign PUBLIC WORK(Marc Ryan, Adam Nicklin, LaurenAbrahams, Virginia Fernandez Rincon, Chester Rennie, BenWatt-Meyer, Melissa Tovar, Clint Langevin, Laura Ettedgui,Golnaz Jamshidi)

Urban Design Greenberg Consultants

Structural Blackwell

Lighting Tillett Lighting Design Associates

Electrical DPM Energy

Civil and Mechanical WSP

Signage and Wayfinding Bespoke Cultural CollectiveArchitect, Strachan Gate Building Gensler

Skating Building Kearns Mancini Architects

Fountain Design DEW

Client Waterfront Toronto

Location Toronto, Ontario, Canada

Area

Public Space: 10ac

Trail: 1.75km

Completion 2018

Photographs Droneography Aerial Imaging, Nic Lehoux, PUBLC

WORK, Sean Galbraith, The Bentway Conservancy

퍼블릭 워크(PUBLIC WORK)는 현대 도시의 지적 진화에 초점을 맞춘 도시 및 조경 설계 스튜디오다. 공공 공간 활성화, 도시와 생태계의 기능 향상을 위해 노력한다. 도시에 새로운 경험의 층을 마련해 공공을 위한 혁신적인 공간을 만드는 것을 목표로 한다.

-

카라타 헬스 캠퍼스

Karratha Health Campus

카라타 헬스 캠퍼스

Karratha Health Campus

카라타 헬스 캠퍼스(Karratha Health Campus)는 서호주에서 최대 규모의 투자를 받아 조성된 의료 기반 시설이다. 이 새로운 의료 시설이 호주의 오지로 일컬어지는 북서부 지역의 의료 서비스를 혁신적으로 변모시키고 있다. 병원 환경을 개선하고, 환자와 그 가족이 쉴 수 있는 공간을 마련하고, 카라타의 녹지축을 도심으로 확장하는 등 캠퍼스 전역의 경관과 공공 보건 시설을 설계했다. 풍부한 식물과 관개 시설 덕분에 필버라(Pilbara)의 혹독한 기후 조건 속에서도 새로운 도시의 풍경이 만들어지고 있다.

병원 직원, 카라타 시 정부, 호주 원주민인 네갈루마(Ngarluma)와 협업해 지역 공동체 모두가 편안하고 안정감을 느낄 수 있는 공공 공간을 조성했다. 카라타에 지속가능한 경관을 설계하는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다. 날씨를 비롯한 여러 여건이 극단적인데, 높은 기온과 습도, 간헐적인 국지성 강우, 심지어 사이클론까지 고려해야 했다.

물이 부족한 환경에서 식물을 자라게 하는 법

반건조 기후대에 속하는 필버라의 공공 공간에는 풍성한 식물과 그늘이 꼭 필요하지만, 관개에 필요한 물을 손쉽게 구할 수 없는 상황이다. 카라타의 지하수에는 염분이 섞여 있고, 강수량을 예측하기 어렵기 때문이다. 따라서 대상지의 사전 개발 단계는 거대한 모래밭에서 이루어졌다.

문제를 해결하기 위해 엔지니어와 협업해 혁신적인 관개 시스템을 개발했다. 이 시스템은 병원의 에어컨 설비에서 발생한 응축액, 역삼투압 시스템에서 비롯된 역류수를 지하 수조에 저장해 재활용한다. 일 년 중 가장 더운 달 매일 30킬로리터에 달하는 물을 저장할 수 있는데, 뒷마당의 수영장을 가득 채울 수 있는 양이다. 관개 시스템을 통해 병원의 경관을 유지하고, 건물 안팎으로는 온화한 미기후가 형성되어 녹지 공간의 회복 탄력성을 높이고 있다. ...(중략)

*환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부

Landscape Architect Hassell

Owner Western Australian Government | Department of Health& WA Country Health Service

Architecture Hassell

Structural, Civil Pritchard Francis

Mechanical, Electrical, Hydraulics, Security & ESDWood & Grieve Engineers

Compliance Philip Chun

Irrigation LD Total

Public Art Consultant FORM

Landscape Contractor Multiplex/Frogmat

Artists Simon Gilby, Leanne Bray, Ian Dowling, Cliff Samson, KyleHughes-Odgers

Client Multiplex

Location Karratha, Australia

Area 1.3ha

Completion 2018

Photographs Douglas Mark Black, Robert Frith

하셀(Hassell)은 아시아,호주,미국,영국에 사무실을 둔 국제적 설계사무소다.전략적 통찰과 창조적 디자인을 결합해 대상지의 사회적,문화적,경제적 가치를 드러내는 공간을 만든다.전 세계의 연구,산업,디자인 분야 전문가와 협업하며 지역 사회와 환경에 긍정적 영향을 미치는 데 힘쓰고 있다.

-

세 번째 열차의 정원

The Third Train

세 번째 열차의 정원

The Third Train

프랑스 최북단에 위치한‘오드프랑스(Haut-de-France)’는 제1차 세계대전의 흔적이 남아 있는 역사적 지역이다.영국·프랑스 연합군과 독일이 벌인 솜(Somme)전투의 격전지로,이때 발생한 사상자가 백만 명에 달했다. 1918년11월11일,연합군과 독일군은 레통드(Rethondes)마을 콩피에뉴(Compiegne)숲속의 열차에서 만나 휴전 협정을 체결했다.그로부터100년이 지난2018년, 프랑스와 독일 정부는 종전 100주년을 기념해 오드프랑스의 다양한 역사적 장소에 여러 개의 추모 정원을 조성하기로 했다. 조경가 마르 블루메(Marc Blume), 건축가 프란체스카 리기에리(Francesca Liggieri)와 함께 콩피에뉴 숲에 만들 평화의 정원을 설계했다. 주차장과 휴전 기념터(Clairiere de l'Armistice)를 연결하는 길 양옆을 상징적인 보행 공간으로 조성해, 방문객들이 역사적 장소에 닿기 전 인상적인 경험을 하기를 바랐다. ...(중략)

*환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부

Team Marc Blume, Gilles Brusset, Francesca Liggieri

Client Association Arts & jardins | Hauts-de-France, Les jardinsde la paix

Location Compiegne, France

Area 500m2

Cost 50,000€

Completion 2019

Photographs Pierre-Yves Brunaud

질 브뤼셋(Gilles Brusset)은 공공 공간의 예술화를 지향한다.물리적 공간은 하나의 거대한 조형물이며,대상지는 미완의 예술 작품으로 여긴다.파리벨빌 건축학교와 베르사유 국립건축학교를 졸업했으며 시설물,조경,건축,도시계획 등 폭넓은 분야에서 차별화된 공간을 구현하고 있다.주요 작품으로는 아이티 프랑스 대사관 앞의 에트알레 드 테르(Etoile De Terre, 2018),프랑스 클리시의 빈터에 설치된 트랑슈 드빌(Tranches De Ville, 2013)등이 있다.

-

힐스테이트 리버시티

Hillstate Rivercity

힐스테이트 리버시티

Hillstate Rivercity

‘힐스테이트 리버시티’는 축구장 11개 면적에 달하는 넓은 녹지를 품은 단지다. 풍성하고 다채로운 수목으로 식물원 같은 주거 단지를 만들고자 세 가지 전략을 세웠다. 첫째, 다양한 대형목과 특성수를 식재한 갤러리 숲을 조성한다. 둘째, 대형 석가산, 계류, 유러피안 폰드, 바닥 분수 등 여러 가지 수경 시설을 주요 경관 요소로 배치한다. 셋째, 티하우스와 가벽, 장미 트렐리스, 옥토넛놀이터, 3D 프린팅 벤치 등 특화 시설을 도입한다.

먼저 갤러리 숲은 소나무, 팽나무, 회화나무, 귀룽나무, 서어너무, 느릅나무 등으로 구성된다. 계절 풍경을 고려한 화목류와 야생화를 조화롭게 배치해 정원마다 다른 풍경이 연출되도록 했다. 단지 곳곳에서 남다른 이야기를 담은 특별한 나무들을 볼 수 있는데, 전국의 수목 농장을 다니며 발품을 판 덕분이다. 둘째로 다양한 모습의 수경 시설을 배치했다. 리버파크(중앙공원)에는 한강을 모티브로 한 생태 계류와 석가산 폭포가 어우러져 장대한 자연형 수경관을 연출한다. 물은 위에서 아래로 쏟아지고 길을 따라 흐르고 잔잔히 고이기도 하며 커뮤니티 공간에 활기를 부여한다. 정원에는 고풍스러운 분위기의 유러피안 폰드, 도시적이고 세련된 형태의 폰드, 바닥 분수 등이 놓여 아름다 운 경관과 물놀이 공간을 함께 제공한다. ...(중략)

*환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부

조경 기본 설계 신화컨설팅(최원만)

조경 특화 설계 디자인로직(오형석,유선근,김하나)

조경 시공 현대건설(정찬옥,박준호,박연상,문수호,하지원,김예본)

식재

1단지:남도조경(도재광)

2단지:유일종합조경(최일호)

시설물

1단지:그린에이드(홍순문)

2단지:원앤티에스(이청이)

놀이 시설 원앤티에스(이동진)

위치 경기도 김포시 고촌읍 향산리

대지면적

1단지: 76,425m2(1,568세대)

2단지: 94,869m2(1,942세대)

준공2020. 7.

사진 로 스튜디오(우경선)

디자인로직(LOSYK)은 외부 환경 및 조경 계획,설계,컨설팅을 수행하는 전문가 집단이다. 2005년 봄 새로운 조경 문화를 고민하는 젊은 조경가7인이 모여 만든 프로젝트 그룹에서 시작됐다.외부 환경을 바라보고 이해하며 표현하는 새로운 방식과 설계 전문가 집단의 새로운 운영 방식을 끊임없이 고민하고 있다.

-

[비트로 상상하기, 픽셀로 그리기] 그래스호퍼 연대기 Ⅲ

[비트로 상상하기, 픽셀로 그리기] 그래스호퍼 연대기 Ⅲ

나쁜 피

살충제가 개발되기 전 인류의 오랜 역사에서 메뚜기 떼는 언제나 저항할 수 없는 재앙의 상징으로 묘사됐다. 그야말로 나쁜 피. 모든 의미를 잿더미로 만드는 무력과 무의미의 상징. 뉘앙스만 다를 뿐 사람들이 말하는 진심은 늘 순간적이고 상대적이어서 익숙해지면 모든 게 한없이 옅어졌다. 마치 이별을 말하는 데 소질이 없는 연인이 지난날의 의미를 돌아볼 때 밀려오는 짜증을 감출 수 없는 것처럼.

그래서 나는 이 무거운 연작을 벗어나지 못하고 있다. 미련이 얼마나 남았는지 그래스호퍼의 의미를 말해야 하는 변하지 않을 꿈에 갇혀버렸다. 네가 대체 뭐라고 ‘그래스호퍼의 쓸모’에 대해 말하고 있나. 내가 대체 뭐라고 ‘파라메트릭의 비밀’을 밝히려 하나. 서로 거짓말들을 소리 내서 반복할 뿐 역병이 지나간 자리에 메마른 기억만 남기고 있다.

나쁜 꿈

생태계를 교란한다는 말은 정말 이기적인 표현일 것이다. 누가 누구를 교란하나. 지구의 모든 생명체는 언제나 생존과 번식을 위해 의미 없는 것들에 환상을 부여하며 동등하게 경쟁해왔다. 교란당한다고 생각하는 쪽이 나쁜 꿈을 꾸는 것이다. 그래서 경쟁자들을 죽이기 위해 숨 막히는 이유를 지어내는 것이다. 나는 벌써 두 달이나 거짓말을 해왔다. 오늘, 아니 어쩌면 어제 죽었을지도 모르는 많은 생명체에게 오직 내가 돋보이고 싶다는 이유만으로 그래스호퍼에 대한 연극을 한 것이다. 이제 슬픈 막을 내린다. 아무래도 벗어날 수 없을 것 같은 나쁜 꿈에서 말없이 깨어난다.

단지 미련이 남을 뿐이다. 오늘 같은 날은 앞으로 오지 않을 것이기에 이미 끝난 것을 알면서도 붙잡고 있는 것이다. 나는 아무렇게나 얘기할 것이다. 목록도, 목적도, 고통 뒤에 감춰둔 거짓도 없이 생각나는 대로 모두를 교란할 것이다. 삶을 간단하게 하는 데는 아무 도움도 되지 않겠지만, 그렇다고 사형 선고를 피할 수 있는 것도 아니겠지만, 지면의 마지막까지 그래스호퍼로 할 수 있는 것들의 목록을 또 얘기할 것이다.

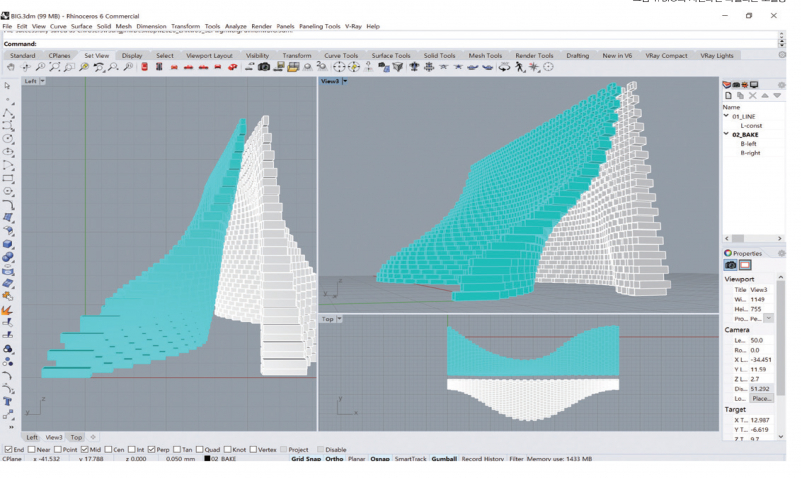

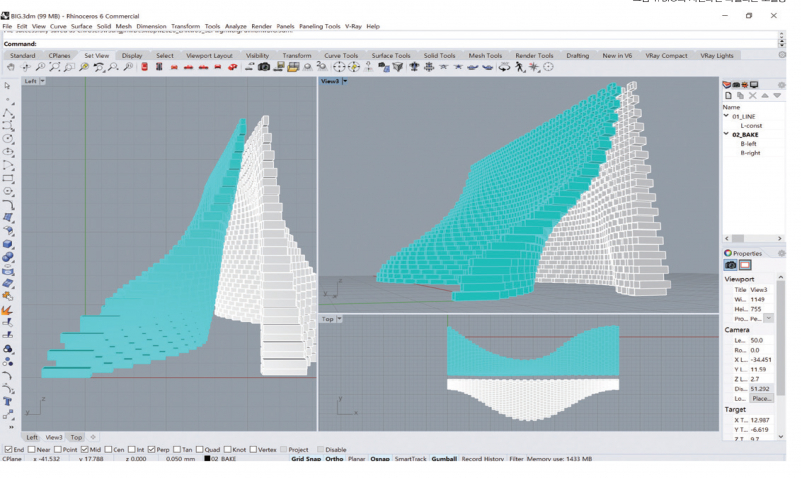

BIG 서펜타인 파빌리온(유선형 디자인+매크로 디자인+커브 어트랙터) 하이드 파크의 서펜타인 갤러리는 매년 영향력 있는 건축가를 초청해 파빌리온 디자인을 의뢰하는 서펜타인 파빌리온 프로젝트를 진행한다. 2000년 자하 하디드를 시작으로 2002년 토요 이토, 2006년 렘 콜하스, 2008년 프랭크 게리 등 스타 건축가들의 자유로운 디자인과 동시대 건축의 트렌드를 즐길 수 있는 행사다. 그림 1은 BIG의 비야케 잉겔스가 2016년에 디자인한 파빌리온을 그래스호퍼로 모델링한 것이다. 인터뷰에서 그는 ‘투명과 불투명’에 대해 말하고 싶었다고 했지만, 그래스호퍼 키드의 관점에서 보면 그저 온전한 파라메트릭 디자인이다. ...(중략)

*환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부

나성진은 서울대학교와 하버드GSD에서 조경을 전공했다.한국의 디자인 엘,뉴욕의 발모리 어소시에이츠(Balmori Associates)와 제임스 코너 필드 오퍼레이션스(JCFO)에서 실무 경험을 쌓았고, West 8의 로테르담과 서울 지사를 오가며 용산공원 기본설계를 수행했다.한국,미국,유럽에서의 다양한 경험을 바탕으로 귀국 후 파트너들과 함께 얼라이브어스(ALIVEUS)라는 대안적 그룹을 열었다.

-

[공간잇기] 담장 안 사람들의 이야기

[공간잇기] 담장 안 사람들의 이야기

용산은 제 고향이에요

오클라호마 주에서 태어난 금발 머리 푸른 눈의 조는 거리낌없이 용산을 자신의 고향이라고 말한다. 자신도 그렇게 말한 게 짐짓 놀라운 듯 살짝 상기된 표정이다. 의아한 마음에 묻는다. “조는 미국에서 태어났고 한국에는 초등학교 때 와서 고등학교 때까지 8년만 살았는데 왜 용산을 고향이라고 생각하나요?” 엄마 리사와 아빠 브라이언도 딸의 답변을 궁금해한다. “정체성이 형성되던 중요한 시기인 십대를 한국에서 보냈어요. 한국의 생활과 문화가 제 DNA 깊숙이 자리잡을 수밖에 없었던 것 같아요. 용산 미8군부대 안에 있는 초, 중, 고등학교를 다니면서 평생 함께할 소중한 친구들을 만나 학창 시절을 보냈고 이를 간직한 공간들이 기억에 남아있어요. 그곳에서 다양한 경험을 하며 성인이 됐어요. 할머니와 할아버지가 계신 오클라호마도 좋지만, 제게 더 의미 있는 곳은 학창 시절 추억이 담긴 여기, 용산이에요.”

조의 어머니인 리사 홀(Lisa Hall)은 용산 미8군 기지 안에 있는 서울미국인초등학교(Seoul American Elementary School)(SAES) 교사였다. 지난해 한국 부임 8년째를 맞은 리사는 특별 수업 교사로서 전 학년(유치원생부터 5학년까지) 학생들의 창의성을 키워주는 역할을 담당했었다. 조는 초등학교 4학년 때 엄마를 따라 한국에 온 뒤 대학에 진학할 때까지 기지 내 학교에서 공부했다. 미국 소재의 대학생이 되어 더 이상 한국에 살지 않지만, 길에서 한국말을 하는 사람들이 지나가기만 해도 고향에 온 듯 마음이 포근해진다고 했다.

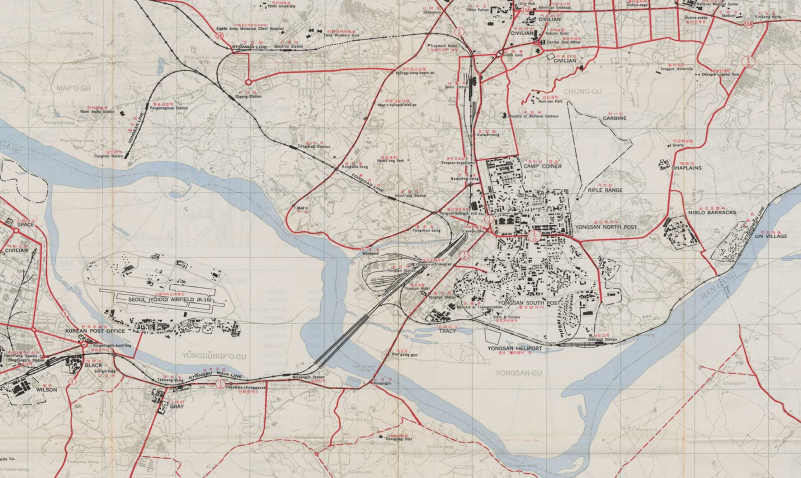

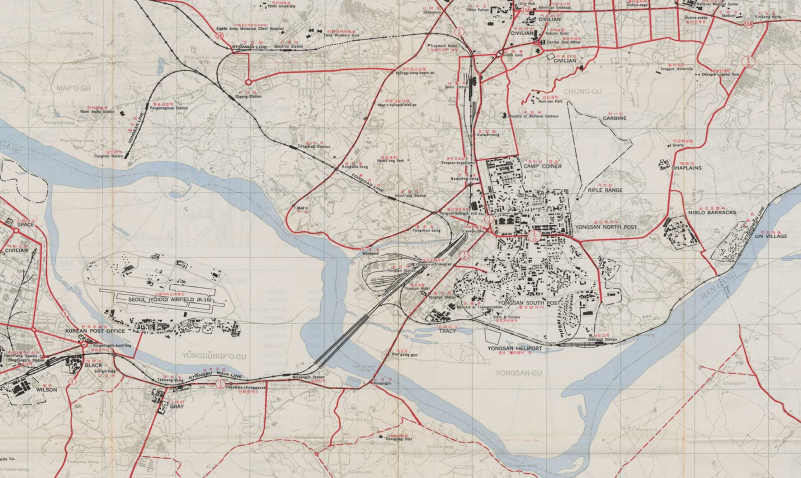

담장 너머 금단의 땅

한국인에게 애환의 공간이자 금지된 땅인 용산 기지에는 역사적 아픔이 깊게 서려있다. 1882년 청과 불평등 통상조약이 체결되어 용산에 청군이 상주한 것을 시작으로 1905년 을사늑약 이후 대한제국 점령을 목적으로 일본 군대가 주둔했다. 1945년광복 후에는 미국이 일본의 군사 시설을 접수해 사령부로 사용했으며 한국전쟁을 거치며 정착한 뒤에는 미국 제8군이 2019년 말까지 주둔했다. 이곳은 한양으로의 진입부이자 한강과 맞닿은 군사 물자 수송의 허브로서, 외국 군대가 주둔하기에 최적의 조건을 갖춘 땅이었다. 국운이 쇠퇴하던 조선 시대 말기 및 대한제국 때부터 일제 식민지기와 현재에 이르기까지 외세 침략과 간섭의 전초 기지였던 용산은 아픈 손가락이었다. 이 역사적인 땅은 한 세기를 돌고 돌아 용산공원으로 재탄생하여 우리 품으로 돌아오게 될 예정이다.

리사와의 인연이 닿은 것은 서울미국인초등학교가 문을 닫기 전 마지막 한 학기를 남겨두고서였다. 주한미군의 용산 기지 반환 절차가 공식적으로 시작되기 전에 기지에 담긴 역사·문화유산을 기록하자는 취지로 모인 ‘용산레거시(Yongsan Legacy)’라는 전문가 그룹을 통해 만남이 성사됐다. 리사는 첫 만남부터 학교에 대한 아쉽고 복잡한 마음을 솔직하게 털어놓았다. “용산 기지가 한국 땅인 것을 잊은 적이 없어요. 오랫동안 잘 빌려 썼고, 당연히 한국에 다시 돌려줘야죠. 그런데 사용하는 동안 이 땅에 정이 굉장히 많이 들었어요. 우리의 많은 이야기가 이곳에 녹아 있죠.”

그는 간절한 표정으로 말을 이었다. “지난 60년간 우리 학교를 거쳐 간 수많은 학생과 선생님, 학부모들이 아주 특별한 의미와 추억을 지닌 곳이기도 해요.” 몇 개월 후 학교가 문을 닫고 공원화가 시작되면 학교 건물이 흔적도 없이 사라질 거라며 안타까워했다. 리사는 내 손을 꼭 잡으며 말했다. “용산 기지는 군인들만 있던 곳이 아니라 우리 같은 평범한 사람의 삶의 터전이었다는 흔적을 남기고 한국인들과 소통하고 공유하고 싶어요.” 십 년 뒤 혹은 이십 년 뒤 다시 한국을 찾은 제자들이 유년의 추억이 담긴 이 땅의 역사와 이야기를 오래도록 기억하게 해주고 싶다는 눈빛이 간절했다.

게이티드 커뮤니티, 용산 기지

한 세기 넘게 들어갈 수 없던 높은 담장 안 금단의 땅에서도 누군가의 평범한 일상은 이어지고 있었다. 철학자 가스통 바슐라르(Gaston Bachelard)는 “공간은 인간의 친구”라고 했다. 사람은 공간 없이는 삶을 이어갈 수 없고, 공간의 진정한 아름다움은 그곳에 사는 사람들에게서 나온다. 군부대로만 보였던 용산 기지가 누군가에게는 인생의 중요한 순간을 보낸 삶의 터전이라는 관점이 매우 신선하게 다가왔다. 베일에 싸인 시간 동안 어떤 사람들이 누구와 함께 어떤 일상을 누리며 어떤 이야기를 품고 살아왔는지, 흔적이 모두 사라지기 전에 하나라도 기록해 놓아야겠다는 생각이 들었다. 사람 사는 곳, 평범한 일상 공간으로서 용산 기지, 그곳이 궁금해졌다. ...(중략)

*환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부

서준원은 열다섯 살부터 대학 졸업 후까지 뉴욕에서 약10년간 생활했다.파슨스 디자인 스쿨(Parsons School of Design)인테리어디자인학과에서 다양한 주거 공간에 대해 공부했고,한국인의 생활 환경에 대한 관심으로 서울대학교 환경대학원에서 석사를 마치고 박사를 수료했다. SOM뉴욕 지사, HLW한국 지사, GS건설,한옥문화원,서울대학교 환경계획연구소 등에서 약16년간 실내외 공간을 아우르는 디자이너이자 공간 연구자로 활동했다.한국인의 참다운 생활 환경을 위한 디자인의 본질에 대한 질문을 품고 다양성이 공존하는 도시 공간 연구를 위해 곳곳을 누비며‘공간 속 시간의 켜’를 발굴하는 작업을 긴 호흡으로 해오고 있다.

-

[북 스케이프] 르네상스 정원의 시원, 힙네로토마키아 폴리필리

[북 스케이프] 르네상스 정원의 시원, 힙네로토마키아 폴리필리

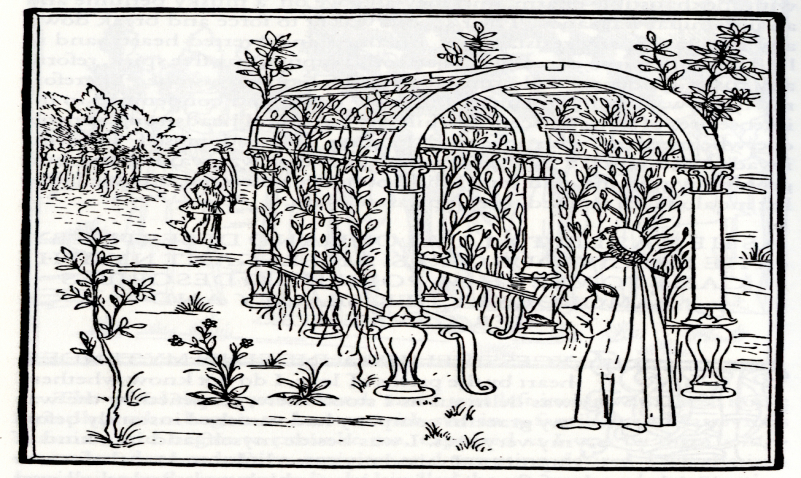

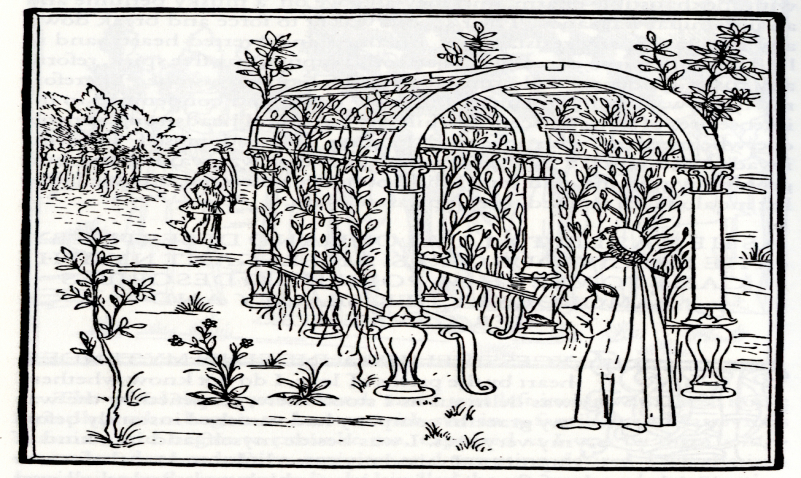

정원을 설명할 때마다 정원은 인류가 꿈꿔온 이상향을 표현하는 곳이라는 말을 자주 한다. 이 이상향은 시기와 지역, 종교와 문화 등에 따라 조금씩 다른 모습을 하며, 이를 뒷받침하는 문헌도 여럿이다. 가령 르네상스 정원에 대한 이야기를 할 때는 흔히 『데카메론(Decameron)』을 예로 든다(4월호 참조). 그런데 정원 이론서에는 『힙네로토마키아 폴리필리(Hypnerotomachia Poliphili)』라는 복잡하고 낯선 이름의 문헌이 더 자주 등장한다. 제목과 삽화 한두 점은 꼭 나오고 상세히 설명하지 않으면서도 중요하다고 하니 대충 넘어가기도 찝찝하다. 검색해보면 아름다운 이미지가 쏟아지나 연구는 많지 않다. 원전이 당시 속어로 분류됐던 이탈리아어와 라틴어, 여러 고대 언어가 뒤죽박죽 섞인 이른바 ‘마카로니(macaroni)’ 문학이라 해독이 어려운 탓일까. 출판된 지 500년이 지난 1999년에야 영어 완역본이 출간됐다.1 고전이란 “누구나 읽었으면 하지만, 아무도 읽고 싶지 않은 것”이라는 마크 트웨인의 정의에 가장 부합하는 책이 아닐까. 그러나 박사 과정 중 순전히 호기심과 호기로 『힙네로토마키아 폴리필리』를 학기 과제로 택했고, 아무도 연구하지 않는 데는 다 이유가 있다는 교훈을 얻었다.2

『힙네로토마키아 폴리필리』는 15세기 후반 이탈리아에서 출판된 소설이다. 님프 폴리아를 연모하는 주인공 폴리필로는 이루어질 수 없는 사랑에 괴로워하다 간신히 잠이 든다. 꿈속에서 다양한 경험을 하고 폴리아와 사랑이 이루어지는 듯하나 입맞춤을 하는 순간 꿈에서 깨어난다는 것이 주요 내용이다. 발음하기도 어려운 제목, ‘힙네로토마키아’는 힙노스hypnos(잠), 에로스eros(사랑), 마케mache(투쟁)라는 세 개의 그리스어 단어가 합쳐진 말, 즉 주인공이자 화자인 폴리필로가 꿈속에서 겪는 사랑의 여정이라는 뜻이다. 그런데 줄거리도 단순하고 플롯도 엉성한 연애 소설이 어떻게 르네상스 정원 발달에 지대한 영향을 미쳤을까? ...(중략)

각주 정리

1. 1499년 당시 유럽 최고의 인문학 출판사 중 하나인 알두스 마누티우스(Aldus Manutius)에서 처음 출판됐고, 1592년에 영국에서 『The Strife of Love in a Dream(꿈에서의 사랑의 투쟁)』이라는 축약된 해적판 번역본이 출간됐다. 프랑스에서는 1546년 『Le Songe de Poliphile(폴리필로의 꿈)』이라는 번역본이 새로 제작한 판화와 함께 발간됐다. 이는 『Le Songe de Poliphile』(Paris: Imprimerie nationale, 1994)로 복간됐고, 『Hypnerotomachia Poliphili: The Strife of Love in a Dream』(Thames & Hudson, 1999)가 최초의 영어 완역본이다.

2. 황주영, “16.17세기 이탈리아 프랑스 정원과 『힙네로토마키아 폴리필리』”, 『미술사학보』 36, 2011, pp.179~214.

*환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부

황주영은 이화여자대학교에서 불문학과 영문학을 공부하고,미술사학과에서 풍경화와 정원에 대한 연구로 석사 학위를 받았다.서울대학교 협동과정 조경학전공에서 19세기 후반 도시 공원의모더니티에 대한 연구로 박사 학위를 받은 후 파리 라빌레트 국립건축학교에서박사후 연수를 마쳤다. 미술과 조경의 경계를 넘나들며문화사적 관점에서 정원과 공원, 도시를 보는 일에 관심이 많으며,이와 관련된 강의와 집필, 번역을 한다.그러는 동안 수많은 책을 사거나 빌렸고, 그중 아주 일부를 읽었다.

-

치유의 공원 미리 엿보기

용산공원 조성계획안 요약본 공개

치유의 공원 미리 엿보기

용산공원 조성계획안 요약본 공개

국가공원으로 거듭날 용산공원의 새로운 윤곽이 공개됐다. 지난 7월 21일 정부는 용산공원 부지의 개방 행사를 진행하고, ‘용산공원 조성계획안 요약본’(이하 요약본)을 배포했다. 2012년 ‘용산공원 설계 국제공모’ 당선작으로 ‘미래를 지향하는 치유의 공원’(West 8+이로재+동일기술공사)이 선정되었고, 이후 용산공원 계획안을 둘러싼 다양한 이슈와 논의가 생산되어 왔다. 당선작을 바탕으로 진행되는 기본설계가 거듭 중단됐고, 공모에서 강조했던 과정 중심적 계획, 시민 참여 등은 찾아볼 수 없다는 목소리가 제기되기도 했다. 비슷한 일이 되풀이되던 중, 2016년 ‘용산공원 콘텐츠 선정 및 정비구역 변경 공청회’가 뜻하지 않은 전환점을 가져왔다. 공청회에서 발표한 공원 부지에 주요 정부 시설 8개소를 신축하는 계획안이 국민적 공분을 산 것이다. 여론의 질타를 받은 후 국토교통부 용산공원조성추진기획단은 기존 건물 활용 방안 재검토, 공원 조성 추진 방향 재설정, 시민과의 진정성 있는 소통을 약속했다.

요약본은 당선팀이 2012년부터 2018년까지 수행한 ‘용산공원 기본설계 및 공원조성계획 수립 용역’ 보고서를 누구나 이해하기 쉽게 간추린 것으로, 2018년 말 이후의 상황은 담고 있지 않다. 정부는 이 보고서를 기초로 충분한 의견 수렴을 거쳐 국민과 함께 용산공원계획을 만들어나갈 예정이다. 이에 앞서 용산공원에 대한 이해도를 높일 수 있도록 요약본 일부를 소개한다.

용산공원 계획 개념

공원이 들어설 곳은 오랜 기간 외국군이 주둔해오면서 식민과 냉전, 분단의 아픔이 고스란히 누적된 공간이다. 군사 기지로 사용되는 과정에서 부지의 원래 지형과 생태가 훼손되었고, 서울의 한가운데 위치하지만 주변 도시와 완전히 단절된 채 백 여 년의 시간을 보냈다. 이 땅에 새겨진 아픔을 기억하고 잃어버린 것들을 치유하며, 시대와 공간을 뛰어넘는 평화의 메시지를전하고자 한다. 용산공원 계획의 핵심 개념은 ‘치유’이며 네 가지로 구분된다. 첫째, 지형을 치유한다. 군사 기지로 사용되면서 훼손된 지형을 회복한다. 이를 통해 생태 공간의 기반을 조성하고, 북악에서 남산, 한강, 관악으로 이어지는 서울의 핵심 녹지축을 회복한다. 둘째, 역사를 치유한다. 보존 가치와 활용 가치가 높은 건물과 유적을 남겨 적합한 용도로 활용하되 공원 계획과 최대한 조화를 이룰 수 있게 한다. 공원 조성을 위해 부득이하게 철거되는 건축물 또한 그 흔적을 남겨 소통과 교류의 장으로 활용한다. 셋째, 자연을 치유한다. 인공 구조물을 최소화하고 녹지를 대폭 확대해 남산에서 한강에 이르는 생태와 역사가 어우러지는 공간을 만든다. 넷째, 연결을 치유한다. 높은 담장을 걷어내고 끊어진 길을 연결해 공원이 도시와 함께 살아 숨쉬게 한다. ...(중략)

-

열린 공원을 향해, 용산공원 담장을 허물다

국토교통부 용산공원조성추진기획단 신보미 공원정책과장 인터뷰

열린 공원을 향해, 용산공원 담장을 허물다

국토교통부 용산공원조성추진기획단 신보미 공원정책과장 인터뷰

실재하지만 느낄 수 없던 땅. 용산미군기지(이하 용산기지)는 줄곧 다가설 수 없는 금단의 공간이었다. 2003년 한미 정상이 기지 이전에 합의해 공원화 프로젝트가 시작됐고, 2012년 ‘용산공원 설계 국제공모’를 통해 용산공원의 밑그림을 마련했지만 어쩐지 실감하기 어려웠다. 전작권 전환 계획이 변경되며 기지 이전 일정이 연기되고, 굳건한 담장은 여전히 용산기지를 두르고 있다. 보이지 않는 공간을 상상하는 일이 막연하게 느껴지는 건 어찌 보면 당연한 일일 것이다.

그런데 지난 7월 21일 용산공원의 빗장이 풀렸다. 부지의 일부분이지만 장교숙소 5단지가 개방된 것이다. 주택, 관리소, 탁아소 등 18개 동 중 5개 동을 용산기지의 역사를 엿볼 수 있는 오픈 하우스와 전시 공간, 카페 등으로 리모델링했다. 8월 1일부터는 누구나 방문할 수 있도록 전면 개방했다. 앞으로 이곳에서 무엇을 꿈꾸고 함께 논의할 수 있을까. 국토교통부 용산공원조성추진기획단에서 공원정책과를 이끄는 신보미 과장을 만나 이야기를 들어보았다.

장교숙소 5단지는 1986년 미국으로부터 반환받은 부지에 LH(구 대한주택공사)가 건설한 미군 장교 임대 주택이다. 2019년 말까지 운영되었고 실제로 작년 11월 말까지 미군이 거주했다. 이후 정부가 소유권을 확보해 내측 담장 설치, 출입부 조성, 건물 보수 및 리모델링 후 대중에게 공개했다. “용산기지를 개방한 첫 번째 행사라는 점에서 역사적 의미도 있지만, 공원이 조성될 부지를 국민이 몸소 경험해 미래의 용산공원을 상상하고 논의할 수 있는 장을 마련했다는 데 시사하는 바가 크다.” 접근이 제한된 용산기지의 특수성은 신 과장에게 늘 아쉬움이었다. 하지만 이번 개방을 통해 시민들이 부지에서 휴식하며 즐기고, 전시물을 보며 공원에 대한 설렘을 드러내는 모습을 목격했다. ...(중략)

-

함께 만드는 용산공원, 소통과 참여의 의미를 논하다

‘소통과 참여로 함께 만드는 용산공원’ 웨비나

함께 만드는 용산공원, 소통과 참여의 의미를 논하다

‘소통과 참여로 함께 만드는 용산공원’ 웨비나

용산공원의 미래를 국민과 함께 그리기 위한 토대가 마련되고 있다. 그간 정부 주도의 빅 프로젝트는 대부분 속전속결로 진행됐다. 도시나 공원을 조성할 때 실제로 그곳을 쓰는 시민, 국민이 참여하는 경우가 드물었다. 반면 용산공원은 이례적으로 국민의 참여를 유도하며 장기적, 단계적 조성을 추진하고 있다. 국토교통부(이하 국토부)는 지난 7월 21일 ‘용산공원 조성 계획안 요약본’을 공개하며 “국민과 심도 깊은 논의를 거쳐 최종 계획안을 수립하겠다”고 발표하고, 8월 1일 용산공원 부지 일부를 대중에게 공개한 바 있다. 이어 8월 19일 용산공원의 계획과 조성에 참여한 다양한 전문가와 함께하는 ‘소통과 참여로 함께 만드는 용산공 원’ 웨비나가 개최됐다. 용산공원 계획안에 국민의 의견을 담기 전, 소통과 참여의 중요성을 제고하고 그 방안을 모색하려는 의도다.

수년간 용산공원 관련 프로그램에 참여해온 배정한 교수(서울대학교 조경·지역시스템공학부)와 ‘용산공원 국제 설계공모’(2012)의 당선팀인 웨스트 8West 8에서 공모에 참여했던 최혜영 교수(성균관대학교 건설환경공학부 조경학전공)가 좌장을 맡았다. 패널로는 용산공원을 연구하며 다양한 활동을 펼쳐온 김세훈 교수(서울대학교 환경대학원), 김홍렬 주무관(서울시 용산공원전략팀), 박영석 소장(빅바이스몰), 안상욱 이사장(수원시지속가능도시재단), 오상헌 교수(고려대학교 건축과), 최승연 사무관(국토부 용산공원조성추진기획단), 함은아 소장(EH9 이로재)이 참여했다. 개방된 부지 중 카페로 개조된 공간에서 소통과 참여의 장을 마련하기 위한 다양한 이야기가 오갔다.

소통의 시작, 정보 공유 플랫폼의 필요성

“용산공원을 다룬 전문적 자료는 많다. 하지만 일반 시민에게 용산공원을 설명하려 하면 막막할 때가 있었다.” 박영석 소장은 청년프로그래머와 함께하는 ‘용산공원 라운드테이블 1.0’을 이끌며 느낀 아쉬움을 털어 놓았다. 자료는 많지만 활용하기 어려울 정도로 정보가 산재해 있고, 학술적 성격이 강하다는 것이다. 그는 “그동안 축적한 자료를 누구나 이해할 수 있도록 가공해 배포하는 플랫폼이 필요하다”고 말했다. 용산공원 조성을 위한 네 가지 그룹을 제안하기도 했다. ...(중략)

벤트웨이

The Bentway

도시 과밀 현상이 계속되며, 활용할 수 있는 빈 땅을 찾기 힘들어졌다. 공공 공간에 대한 고민을 시작할 때다. 주어진 조건 내에서 새로운 방식의 작업을 통해 극적인 효과를 끌어내야 한다. 가디너 고속도로(Gardiner Expressway)는 20세기 교통 정책으로 탄생한 분열의 상징물이다. 이를 재해석해 토론토의 문화와 정신을 드러내는 공공 공간의 새로운 모델을 제시하고자 했다. 디자인과 프로그램을 융합해 창의적 형태이면서도 공공의 경험을 담을 수 있는 플랫폼을 고가 하부에 계획했다. 독특한 공간 환경, 미기후, 문화, 역사, 지역 사회를 고려해 대상지의 새로운 용도를 탐색하는 것은 물론, 다른 도시와 차별화되면서 진화해나가는 프로그램을 계획했다. 도시 전역의 지역 커뮤니티와 잠재 이용객을 대상으로 설계 진행 과정과 프로그램 계획을 공유했으며, 새로 설립된 벤트웨이 컨서번시(The Bentway Conservancy)가 프로그램 운영을 맡아 이어가고 있다. 벤트웨이)The Bentway_는 일곱 개의 동네를 하나로 묶고, 포트 요크(Fort York)국립 역사 유적지 등 주요 지역 명소로의 접근성을 확장한다. 또한 점차 증가하는 토론토의 인구를 수용할 수 있는 커뮤니티 공간을 제공한다. 고속도로를 받치고 있는 콘크리트 기둥인 벤트(bent)에서 콘셉트를 도출했다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 Lead Deign PUBLIC WORK(Marc Ryan, Adam Nicklin, LaurenAbrahams, Virginia Fernandez Rincon, Chester Rennie, BenWatt-Meyer, Melissa Tovar, Clint Langevin, Laura Ettedgui,Golnaz Jamshidi) Urban Design Greenberg Consultants Structural Blackwell Lighting Tillett Lighting Design Associates Electrical DPM Energy Civil and Mechanical WSP Signage and Wayfinding Bespoke Cultural CollectiveArchitect, Strachan Gate Building Gensler Skating Building Kearns Mancini Architects Fountain Design DEW Client Waterfront Toronto Location Toronto, Ontario, Canada Area Public Space: 10ac Trail: 1.75km Completion 2018 Photographs Droneography Aerial Imaging, Nic Lehoux, PUBLC WORK, Sean Galbraith, The Bentway Conservancy 퍼블릭 워크(PUBLIC WORK)는 현대 도시의 지적 진화에 초점을 맞춘 도시 및 조경 설계 스튜디오다. 공공 공간 활성화, 도시와 생태계의 기능 향상을 위해 노력한다. 도시에 새로운 경험의 층을 마련해 공공을 위한 혁신적인 공간을 만드는 것을 목표로 한다.

벤트웨이

The Bentway

도시 과밀 현상이 계속되며, 활용할 수 있는 빈 땅을 찾기 힘들어졌다. 공공 공간에 대한 고민을 시작할 때다. 주어진 조건 내에서 새로운 방식의 작업을 통해 극적인 효과를 끌어내야 한다. 가디너 고속도로(Gardiner Expressway)는 20세기 교통 정책으로 탄생한 분열의 상징물이다. 이를 재해석해 토론토의 문화와 정신을 드러내는 공공 공간의 새로운 모델을 제시하고자 했다. 디자인과 프로그램을 융합해 창의적 형태이면서도 공공의 경험을 담을 수 있는 플랫폼을 고가 하부에 계획했다. 독특한 공간 환경, 미기후, 문화, 역사, 지역 사회를 고려해 대상지의 새로운 용도를 탐색하는 것은 물론, 다른 도시와 차별화되면서 진화해나가는 프로그램을 계획했다. 도시 전역의 지역 커뮤니티와 잠재 이용객을 대상으로 설계 진행 과정과 프로그램 계획을 공유했으며, 새로 설립된 벤트웨이 컨서번시(The Bentway Conservancy)가 프로그램 운영을 맡아 이어가고 있다. 벤트웨이)The Bentway_는 일곱 개의 동네를 하나로 묶고, 포트 요크(Fort York)국립 역사 유적지 등 주요 지역 명소로의 접근성을 확장한다. 또한 점차 증가하는 토론토의 인구를 수용할 수 있는 커뮤니티 공간을 제공한다. 고속도로를 받치고 있는 콘크리트 기둥인 벤트(bent)에서 콘셉트를 도출했다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 Lead Deign PUBLIC WORK(Marc Ryan, Adam Nicklin, LaurenAbrahams, Virginia Fernandez Rincon, Chester Rennie, BenWatt-Meyer, Melissa Tovar, Clint Langevin, Laura Ettedgui,Golnaz Jamshidi) Urban Design Greenberg Consultants Structural Blackwell Lighting Tillett Lighting Design Associates Electrical DPM Energy Civil and Mechanical WSP Signage and Wayfinding Bespoke Cultural CollectiveArchitect, Strachan Gate Building Gensler Skating Building Kearns Mancini Architects Fountain Design DEW Client Waterfront Toronto Location Toronto, Ontario, Canada Area Public Space: 10ac Trail: 1.75km Completion 2018 Photographs Droneography Aerial Imaging, Nic Lehoux, PUBLC WORK, Sean Galbraith, The Bentway Conservancy 퍼블릭 워크(PUBLIC WORK)는 현대 도시의 지적 진화에 초점을 맞춘 도시 및 조경 설계 스튜디오다. 공공 공간 활성화, 도시와 생태계의 기능 향상을 위해 노력한다. 도시에 새로운 경험의 층을 마련해 공공을 위한 혁신적인 공간을 만드는 것을 목표로 한다. 카라타 헬스 캠퍼스

Karratha Health Campus

카라타 헬스 캠퍼스(Karratha Health Campus)는 서호주에서 최대 규모의 투자를 받아 조성된 의료 기반 시설이다. 이 새로운 의료 시설이 호주의 오지로 일컬어지는 북서부 지역의 의료 서비스를 혁신적으로 변모시키고 있다. 병원 환경을 개선하고, 환자와 그 가족이 쉴 수 있는 공간을 마련하고, 카라타의 녹지축을 도심으로 확장하는 등 캠퍼스 전역의 경관과 공공 보건 시설을 설계했다. 풍부한 식물과 관개 시설 덕분에 필버라(Pilbara)의 혹독한 기후 조건 속에서도 새로운 도시의 풍경이 만들어지고 있다. 병원 직원, 카라타 시 정부, 호주 원주민인 네갈루마(Ngarluma)와 협업해 지역 공동체 모두가 편안하고 안정감을 느낄 수 있는 공공 공간을 조성했다. 카라타에 지속가능한 경관을 설계하는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다. 날씨를 비롯한 여러 여건이 극단적인데, 높은 기온과 습도, 간헐적인 국지성 강우, 심지어 사이클론까지 고려해야 했다. 물이 부족한 환경에서 식물을 자라게 하는 법 반건조 기후대에 속하는 필버라의 공공 공간에는 풍성한 식물과 그늘이 꼭 필요하지만, 관개에 필요한 물을 손쉽게 구할 수 없는 상황이다. 카라타의 지하수에는 염분이 섞여 있고, 강수량을 예측하기 어렵기 때문이다. 따라서 대상지의 사전 개발 단계는 거대한 모래밭에서 이루어졌다. 문제를 해결하기 위해 엔지니어와 협업해 혁신적인 관개 시스템을 개발했다. 이 시스템은 병원의 에어컨 설비에서 발생한 응축액, 역삼투압 시스템에서 비롯된 역류수를 지하 수조에 저장해 재활용한다. 일 년 중 가장 더운 달 매일 30킬로리터에 달하는 물을 저장할 수 있는데, 뒷마당의 수영장을 가득 채울 수 있는 양이다. 관개 시스템을 통해 병원의 경관을 유지하고, 건물 안팎으로는 온화한 미기후가 형성되어 녹지 공간의 회복 탄력성을 높이고 있다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 Landscape Architect Hassell Owner Western Australian Government | Department of Health& WA Country Health Service Architecture Hassell Structural, Civil Pritchard Francis Mechanical, Electrical, Hydraulics, Security & ESDWood & Grieve Engineers Compliance Philip Chun Irrigation LD Total Public Art Consultant FORM Landscape Contractor Multiplex/Frogmat Artists Simon Gilby, Leanne Bray, Ian Dowling, Cliff Samson, KyleHughes-Odgers Client Multiplex Location Karratha, Australia Area 1.3ha Completion 2018 Photographs Douglas Mark Black, Robert Frith 하셀(Hassell)은 아시아,호주,미국,영국에 사무실을 둔 국제적 설계사무소다.전략적 통찰과 창조적 디자인을 결합해 대상지의 사회적,문화적,경제적 가치를 드러내는 공간을 만든다.전 세계의 연구,산업,디자인 분야 전문가와 협업하며 지역 사회와 환경에 긍정적 영향을 미치는 데 힘쓰고 있다.

카라타 헬스 캠퍼스

Karratha Health Campus

카라타 헬스 캠퍼스(Karratha Health Campus)는 서호주에서 최대 규모의 투자를 받아 조성된 의료 기반 시설이다. 이 새로운 의료 시설이 호주의 오지로 일컬어지는 북서부 지역의 의료 서비스를 혁신적으로 변모시키고 있다. 병원 환경을 개선하고, 환자와 그 가족이 쉴 수 있는 공간을 마련하고, 카라타의 녹지축을 도심으로 확장하는 등 캠퍼스 전역의 경관과 공공 보건 시설을 설계했다. 풍부한 식물과 관개 시설 덕분에 필버라(Pilbara)의 혹독한 기후 조건 속에서도 새로운 도시의 풍경이 만들어지고 있다. 병원 직원, 카라타 시 정부, 호주 원주민인 네갈루마(Ngarluma)와 협업해 지역 공동체 모두가 편안하고 안정감을 느낄 수 있는 공공 공간을 조성했다. 카라타에 지속가능한 경관을 설계하는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다. 날씨를 비롯한 여러 여건이 극단적인데, 높은 기온과 습도, 간헐적인 국지성 강우, 심지어 사이클론까지 고려해야 했다. 물이 부족한 환경에서 식물을 자라게 하는 법 반건조 기후대에 속하는 필버라의 공공 공간에는 풍성한 식물과 그늘이 꼭 필요하지만, 관개에 필요한 물을 손쉽게 구할 수 없는 상황이다. 카라타의 지하수에는 염분이 섞여 있고, 강수량을 예측하기 어렵기 때문이다. 따라서 대상지의 사전 개발 단계는 거대한 모래밭에서 이루어졌다. 문제를 해결하기 위해 엔지니어와 협업해 혁신적인 관개 시스템을 개발했다. 이 시스템은 병원의 에어컨 설비에서 발생한 응축액, 역삼투압 시스템에서 비롯된 역류수를 지하 수조에 저장해 재활용한다. 일 년 중 가장 더운 달 매일 30킬로리터에 달하는 물을 저장할 수 있는데, 뒷마당의 수영장을 가득 채울 수 있는 양이다. 관개 시스템을 통해 병원의 경관을 유지하고, 건물 안팎으로는 온화한 미기후가 형성되어 녹지 공간의 회복 탄력성을 높이고 있다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 Landscape Architect Hassell Owner Western Australian Government | Department of Health& WA Country Health Service Architecture Hassell Structural, Civil Pritchard Francis Mechanical, Electrical, Hydraulics, Security & ESDWood & Grieve Engineers Compliance Philip Chun Irrigation LD Total Public Art Consultant FORM Landscape Contractor Multiplex/Frogmat Artists Simon Gilby, Leanne Bray, Ian Dowling, Cliff Samson, KyleHughes-Odgers Client Multiplex Location Karratha, Australia Area 1.3ha Completion 2018 Photographs Douglas Mark Black, Robert Frith 하셀(Hassell)은 아시아,호주,미국,영국에 사무실을 둔 국제적 설계사무소다.전략적 통찰과 창조적 디자인을 결합해 대상지의 사회적,문화적,경제적 가치를 드러내는 공간을 만든다.전 세계의 연구,산업,디자인 분야 전문가와 협업하며 지역 사회와 환경에 긍정적 영향을 미치는 데 힘쓰고 있다. 세 번째 열차의 정원

The Third Train

프랑스 최북단에 위치한‘오드프랑스(Haut-de-France)’는 제1차 세계대전의 흔적이 남아 있는 역사적 지역이다.영국·프랑스 연합군과 독일이 벌인 솜(Somme)전투의 격전지로,이때 발생한 사상자가 백만 명에 달했다. 1918년11월11일,연합군과 독일군은 레통드(Rethondes)마을 콩피에뉴(Compiegne)숲속의 열차에서 만나 휴전 협정을 체결했다.그로부터100년이 지난2018년, 프랑스와 독일 정부는 종전 100주년을 기념해 오드프랑스의 다양한 역사적 장소에 여러 개의 추모 정원을 조성하기로 했다. 조경가 마르 블루메(Marc Blume), 건축가 프란체스카 리기에리(Francesca Liggieri)와 함께 콩피에뉴 숲에 만들 평화의 정원을 설계했다. 주차장과 휴전 기념터(Clairiere de l'Armistice)를 연결하는 길 양옆을 상징적인 보행 공간으로 조성해, 방문객들이 역사적 장소에 닿기 전 인상적인 경험을 하기를 바랐다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 Team Marc Blume, Gilles Brusset, Francesca Liggieri Client Association Arts & jardins | Hauts-de-France, Les jardinsde la paix Location Compiegne, France Area 500m2 Cost 50,000€ Completion 2019 Photographs Pierre-Yves Brunaud 질 브뤼셋(Gilles Brusset)은 공공 공간의 예술화를 지향한다.물리적 공간은 하나의 거대한 조형물이며,대상지는 미완의 예술 작품으로 여긴다.파리벨빌 건축학교와 베르사유 국립건축학교를 졸업했으며 시설물,조경,건축,도시계획 등 폭넓은 분야에서 차별화된 공간을 구현하고 있다.주요 작품으로는 아이티 프랑스 대사관 앞의 에트알레 드 테르(Etoile De Terre, 2018),프랑스 클리시의 빈터에 설치된 트랑슈 드빌(Tranches De Ville, 2013)등이 있다.

세 번째 열차의 정원

The Third Train

프랑스 최북단에 위치한‘오드프랑스(Haut-de-France)’는 제1차 세계대전의 흔적이 남아 있는 역사적 지역이다.영국·프랑스 연합군과 독일이 벌인 솜(Somme)전투의 격전지로,이때 발생한 사상자가 백만 명에 달했다. 1918년11월11일,연합군과 독일군은 레통드(Rethondes)마을 콩피에뉴(Compiegne)숲속의 열차에서 만나 휴전 협정을 체결했다.그로부터100년이 지난2018년, 프랑스와 독일 정부는 종전 100주년을 기념해 오드프랑스의 다양한 역사적 장소에 여러 개의 추모 정원을 조성하기로 했다. 조경가 마르 블루메(Marc Blume), 건축가 프란체스카 리기에리(Francesca Liggieri)와 함께 콩피에뉴 숲에 만들 평화의 정원을 설계했다. 주차장과 휴전 기념터(Clairiere de l'Armistice)를 연결하는 길 양옆을 상징적인 보행 공간으로 조성해, 방문객들이 역사적 장소에 닿기 전 인상적인 경험을 하기를 바랐다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 Team Marc Blume, Gilles Brusset, Francesca Liggieri Client Association Arts & jardins | Hauts-de-France, Les jardinsde la paix Location Compiegne, France Area 500m2 Cost 50,000€ Completion 2019 Photographs Pierre-Yves Brunaud 질 브뤼셋(Gilles Brusset)은 공공 공간의 예술화를 지향한다.물리적 공간은 하나의 거대한 조형물이며,대상지는 미완의 예술 작품으로 여긴다.파리벨빌 건축학교와 베르사유 국립건축학교를 졸업했으며 시설물,조경,건축,도시계획 등 폭넓은 분야에서 차별화된 공간을 구현하고 있다.주요 작품으로는 아이티 프랑스 대사관 앞의 에트알레 드 테르(Etoile De Terre, 2018),프랑스 클리시의 빈터에 설치된 트랑슈 드빌(Tranches De Ville, 2013)등이 있다. 힐스테이트 리버시티

Hillstate Rivercity

‘힐스테이트 리버시티’는 축구장 11개 면적에 달하는 넓은 녹지를 품은 단지다. 풍성하고 다채로운 수목으로 식물원 같은 주거 단지를 만들고자 세 가지 전략을 세웠다. 첫째, 다양한 대형목과 특성수를 식재한 갤러리 숲을 조성한다. 둘째, 대형 석가산, 계류, 유러피안 폰드, 바닥 분수 등 여러 가지 수경 시설을 주요 경관 요소로 배치한다. 셋째, 티하우스와 가벽, 장미 트렐리스, 옥토넛놀이터, 3D 프린팅 벤치 등 특화 시설을 도입한다. 먼저 갤러리 숲은 소나무, 팽나무, 회화나무, 귀룽나무, 서어너무, 느릅나무 등으로 구성된다. 계절 풍경을 고려한 화목류와 야생화를 조화롭게 배치해 정원마다 다른 풍경이 연출되도록 했다. 단지 곳곳에서 남다른 이야기를 담은 특별한 나무들을 볼 수 있는데, 전국의 수목 농장을 다니며 발품을 판 덕분이다. 둘째로 다양한 모습의 수경 시설을 배치했다. 리버파크(중앙공원)에는 한강을 모티브로 한 생태 계류와 석가산 폭포가 어우러져 장대한 자연형 수경관을 연출한다. 물은 위에서 아래로 쏟아지고 길을 따라 흐르고 잔잔히 고이기도 하며 커뮤니티 공간에 활기를 부여한다. 정원에는 고풍스러운 분위기의 유러피안 폰드, 도시적이고 세련된 형태의 폰드, 바닥 분수 등이 놓여 아름다 운 경관과 물놀이 공간을 함께 제공한다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 조경 기본 설계 신화컨설팅(최원만) 조경 특화 설계 디자인로직(오형석,유선근,김하나) 조경 시공 현대건설(정찬옥,박준호,박연상,문수호,하지원,김예본) 식재 1단지:남도조경(도재광) 2단지:유일종합조경(최일호) 시설물 1단지:그린에이드(홍순문) 2단지:원앤티에스(이청이) 놀이 시설 원앤티에스(이동진) 위치 경기도 김포시 고촌읍 향산리 대지면적 1단지: 76,425m2(1,568세대) 2단지: 94,869m2(1,942세대) 준공2020. 7. 사진 로 스튜디오(우경선) 디자인로직(LOSYK)은 외부 환경 및 조경 계획,설계,컨설팅을 수행하는 전문가 집단이다. 2005년 봄 새로운 조경 문화를 고민하는 젊은 조경가7인이 모여 만든 프로젝트 그룹에서 시작됐다.외부 환경을 바라보고 이해하며 표현하는 새로운 방식과 설계 전문가 집단의 새로운 운영 방식을 끊임없이 고민하고 있다.

힐스테이트 리버시티

Hillstate Rivercity

‘힐스테이트 리버시티’는 축구장 11개 면적에 달하는 넓은 녹지를 품은 단지다. 풍성하고 다채로운 수목으로 식물원 같은 주거 단지를 만들고자 세 가지 전략을 세웠다. 첫째, 다양한 대형목과 특성수를 식재한 갤러리 숲을 조성한다. 둘째, 대형 석가산, 계류, 유러피안 폰드, 바닥 분수 등 여러 가지 수경 시설을 주요 경관 요소로 배치한다. 셋째, 티하우스와 가벽, 장미 트렐리스, 옥토넛놀이터, 3D 프린팅 벤치 등 특화 시설을 도입한다. 먼저 갤러리 숲은 소나무, 팽나무, 회화나무, 귀룽나무, 서어너무, 느릅나무 등으로 구성된다. 계절 풍경을 고려한 화목류와 야생화를 조화롭게 배치해 정원마다 다른 풍경이 연출되도록 했다. 단지 곳곳에서 남다른 이야기를 담은 특별한 나무들을 볼 수 있는데, 전국의 수목 농장을 다니며 발품을 판 덕분이다. 둘째로 다양한 모습의 수경 시설을 배치했다. 리버파크(중앙공원)에는 한강을 모티브로 한 생태 계류와 석가산 폭포가 어우러져 장대한 자연형 수경관을 연출한다. 물은 위에서 아래로 쏟아지고 길을 따라 흐르고 잔잔히 고이기도 하며 커뮤니티 공간에 활기를 부여한다. 정원에는 고풍스러운 분위기의 유러피안 폰드, 도시적이고 세련된 형태의 폰드, 바닥 분수 등이 놓여 아름다 운 경관과 물놀이 공간을 함께 제공한다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 조경 기본 설계 신화컨설팅(최원만) 조경 특화 설계 디자인로직(오형석,유선근,김하나) 조경 시공 현대건설(정찬옥,박준호,박연상,문수호,하지원,김예본) 식재 1단지:남도조경(도재광) 2단지:유일종합조경(최일호) 시설물 1단지:그린에이드(홍순문) 2단지:원앤티에스(이청이) 놀이 시설 원앤티에스(이동진) 위치 경기도 김포시 고촌읍 향산리 대지면적 1단지: 76,425m2(1,568세대) 2단지: 94,869m2(1,942세대) 준공2020. 7. 사진 로 스튜디오(우경선) 디자인로직(LOSYK)은 외부 환경 및 조경 계획,설계,컨설팅을 수행하는 전문가 집단이다. 2005년 봄 새로운 조경 문화를 고민하는 젊은 조경가7인이 모여 만든 프로젝트 그룹에서 시작됐다.외부 환경을 바라보고 이해하며 표현하는 새로운 방식과 설계 전문가 집단의 새로운 운영 방식을 끊임없이 고민하고 있다. [비트로 상상하기, 픽셀로 그리기] 그래스호퍼 연대기 Ⅲ

나쁜 피 살충제가 개발되기 전 인류의 오랜 역사에서 메뚜기 떼는 언제나 저항할 수 없는 재앙의 상징으로 묘사됐다. 그야말로 나쁜 피. 모든 의미를 잿더미로 만드는 무력과 무의미의 상징. 뉘앙스만 다를 뿐 사람들이 말하는 진심은 늘 순간적이고 상대적이어서 익숙해지면 모든 게 한없이 옅어졌다. 마치 이별을 말하는 데 소질이 없는 연인이 지난날의 의미를 돌아볼 때 밀려오는 짜증을 감출 수 없는 것처럼. 그래서 나는 이 무거운 연작을 벗어나지 못하고 있다. 미련이 얼마나 남았는지 그래스호퍼의 의미를 말해야 하는 변하지 않을 꿈에 갇혀버렸다. 네가 대체 뭐라고 ‘그래스호퍼의 쓸모’에 대해 말하고 있나. 내가 대체 뭐라고 ‘파라메트릭의 비밀’을 밝히려 하나. 서로 거짓말들을 소리 내서 반복할 뿐 역병이 지나간 자리에 메마른 기억만 남기고 있다. 나쁜 꿈 생태계를 교란한다는 말은 정말 이기적인 표현일 것이다. 누가 누구를 교란하나. 지구의 모든 생명체는 언제나 생존과 번식을 위해 의미 없는 것들에 환상을 부여하며 동등하게 경쟁해왔다. 교란당한다고 생각하는 쪽이 나쁜 꿈을 꾸는 것이다. 그래서 경쟁자들을 죽이기 위해 숨 막히는 이유를 지어내는 것이다. 나는 벌써 두 달이나 거짓말을 해왔다. 오늘, 아니 어쩌면 어제 죽었을지도 모르는 많은 생명체에게 오직 내가 돋보이고 싶다는 이유만으로 그래스호퍼에 대한 연극을 한 것이다. 이제 슬픈 막을 내린다. 아무래도 벗어날 수 없을 것 같은 나쁜 꿈에서 말없이 깨어난다. 단지 미련이 남을 뿐이다. 오늘 같은 날은 앞으로 오지 않을 것이기에 이미 끝난 것을 알면서도 붙잡고 있는 것이다. 나는 아무렇게나 얘기할 것이다. 목록도, 목적도, 고통 뒤에 감춰둔 거짓도 없이 생각나는 대로 모두를 교란할 것이다. 삶을 간단하게 하는 데는 아무 도움도 되지 않겠지만, 그렇다고 사형 선고를 피할 수 있는 것도 아니겠지만, 지면의 마지막까지 그래스호퍼로 할 수 있는 것들의 목록을 또 얘기할 것이다. BIG 서펜타인 파빌리온(유선형 디자인+매크로 디자인+커브 어트랙터) 하이드 파크의 서펜타인 갤러리는 매년 영향력 있는 건축가를 초청해 파빌리온 디자인을 의뢰하는 서펜타인 파빌리온 프로젝트를 진행한다. 2000년 자하 하디드를 시작으로 2002년 토요 이토, 2006년 렘 콜하스, 2008년 프랭크 게리 등 스타 건축가들의 자유로운 디자인과 동시대 건축의 트렌드를 즐길 수 있는 행사다. 그림 1은 BIG의 비야케 잉겔스가 2016년에 디자인한 파빌리온을 그래스호퍼로 모델링한 것이다. 인터뷰에서 그는 ‘투명과 불투명’에 대해 말하고 싶었다고 했지만, 그래스호퍼 키드의 관점에서 보면 그저 온전한 파라메트릭 디자인이다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 나성진은 서울대학교와 하버드GSD에서 조경을 전공했다.한국의 디자인 엘,뉴욕의 발모리 어소시에이츠(Balmori Associates)와 제임스 코너 필드 오퍼레이션스(JCFO)에서 실무 경험을 쌓았고, West 8의 로테르담과 서울 지사를 오가며 용산공원 기본설계를 수행했다.한국,미국,유럽에서의 다양한 경험을 바탕으로 귀국 후 파트너들과 함께 얼라이브어스(ALIVEUS)라는 대안적 그룹을 열었다.

[비트로 상상하기, 픽셀로 그리기] 그래스호퍼 연대기 Ⅲ

나쁜 피 살충제가 개발되기 전 인류의 오랜 역사에서 메뚜기 떼는 언제나 저항할 수 없는 재앙의 상징으로 묘사됐다. 그야말로 나쁜 피. 모든 의미를 잿더미로 만드는 무력과 무의미의 상징. 뉘앙스만 다를 뿐 사람들이 말하는 진심은 늘 순간적이고 상대적이어서 익숙해지면 모든 게 한없이 옅어졌다. 마치 이별을 말하는 데 소질이 없는 연인이 지난날의 의미를 돌아볼 때 밀려오는 짜증을 감출 수 없는 것처럼. 그래서 나는 이 무거운 연작을 벗어나지 못하고 있다. 미련이 얼마나 남았는지 그래스호퍼의 의미를 말해야 하는 변하지 않을 꿈에 갇혀버렸다. 네가 대체 뭐라고 ‘그래스호퍼의 쓸모’에 대해 말하고 있나. 내가 대체 뭐라고 ‘파라메트릭의 비밀’을 밝히려 하나. 서로 거짓말들을 소리 내서 반복할 뿐 역병이 지나간 자리에 메마른 기억만 남기고 있다. 나쁜 꿈 생태계를 교란한다는 말은 정말 이기적인 표현일 것이다. 누가 누구를 교란하나. 지구의 모든 생명체는 언제나 생존과 번식을 위해 의미 없는 것들에 환상을 부여하며 동등하게 경쟁해왔다. 교란당한다고 생각하는 쪽이 나쁜 꿈을 꾸는 것이다. 그래서 경쟁자들을 죽이기 위해 숨 막히는 이유를 지어내는 것이다. 나는 벌써 두 달이나 거짓말을 해왔다. 오늘, 아니 어쩌면 어제 죽었을지도 모르는 많은 생명체에게 오직 내가 돋보이고 싶다는 이유만으로 그래스호퍼에 대한 연극을 한 것이다. 이제 슬픈 막을 내린다. 아무래도 벗어날 수 없을 것 같은 나쁜 꿈에서 말없이 깨어난다. 단지 미련이 남을 뿐이다. 오늘 같은 날은 앞으로 오지 않을 것이기에 이미 끝난 것을 알면서도 붙잡고 있는 것이다. 나는 아무렇게나 얘기할 것이다. 목록도, 목적도, 고통 뒤에 감춰둔 거짓도 없이 생각나는 대로 모두를 교란할 것이다. 삶을 간단하게 하는 데는 아무 도움도 되지 않겠지만, 그렇다고 사형 선고를 피할 수 있는 것도 아니겠지만, 지면의 마지막까지 그래스호퍼로 할 수 있는 것들의 목록을 또 얘기할 것이다. BIG 서펜타인 파빌리온(유선형 디자인+매크로 디자인+커브 어트랙터) 하이드 파크의 서펜타인 갤러리는 매년 영향력 있는 건축가를 초청해 파빌리온 디자인을 의뢰하는 서펜타인 파빌리온 프로젝트를 진행한다. 2000년 자하 하디드를 시작으로 2002년 토요 이토, 2006년 렘 콜하스, 2008년 프랭크 게리 등 스타 건축가들의 자유로운 디자인과 동시대 건축의 트렌드를 즐길 수 있는 행사다. 그림 1은 BIG의 비야케 잉겔스가 2016년에 디자인한 파빌리온을 그래스호퍼로 모델링한 것이다. 인터뷰에서 그는 ‘투명과 불투명’에 대해 말하고 싶었다고 했지만, 그래스호퍼 키드의 관점에서 보면 그저 온전한 파라메트릭 디자인이다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 나성진은 서울대학교와 하버드GSD에서 조경을 전공했다.한국의 디자인 엘,뉴욕의 발모리 어소시에이츠(Balmori Associates)와 제임스 코너 필드 오퍼레이션스(JCFO)에서 실무 경험을 쌓았고, West 8의 로테르담과 서울 지사를 오가며 용산공원 기본설계를 수행했다.한국,미국,유럽에서의 다양한 경험을 바탕으로 귀국 후 파트너들과 함께 얼라이브어스(ALIVEUS)라는 대안적 그룹을 열었다. [공간잇기] 담장 안 사람들의 이야기

용산은 제 고향이에요 오클라호마 주에서 태어난 금발 머리 푸른 눈의 조는 거리낌없이 용산을 자신의 고향이라고 말한다. 자신도 그렇게 말한 게 짐짓 놀라운 듯 살짝 상기된 표정이다. 의아한 마음에 묻는다. “조는 미국에서 태어났고 한국에는 초등학교 때 와서 고등학교 때까지 8년만 살았는데 왜 용산을 고향이라고 생각하나요?” 엄마 리사와 아빠 브라이언도 딸의 답변을 궁금해한다. “정체성이 형성되던 중요한 시기인 십대를 한국에서 보냈어요. 한국의 생활과 문화가 제 DNA 깊숙이 자리잡을 수밖에 없었던 것 같아요. 용산 미8군부대 안에 있는 초, 중, 고등학교를 다니면서 평생 함께할 소중한 친구들을 만나 학창 시절을 보냈고 이를 간직한 공간들이 기억에 남아있어요. 그곳에서 다양한 경험을 하며 성인이 됐어요. 할머니와 할아버지가 계신 오클라호마도 좋지만, 제게 더 의미 있는 곳은 학창 시절 추억이 담긴 여기, 용산이에요.” 조의 어머니인 리사 홀(Lisa Hall)은 용산 미8군 기지 안에 있는 서울미국인초등학교(Seoul American Elementary School)(SAES) 교사였다. 지난해 한국 부임 8년째를 맞은 리사는 특별 수업 교사로서 전 학년(유치원생부터 5학년까지) 학생들의 창의성을 키워주는 역할을 담당했었다. 조는 초등학교 4학년 때 엄마를 따라 한국에 온 뒤 대학에 진학할 때까지 기지 내 학교에서 공부했다. 미국 소재의 대학생이 되어 더 이상 한국에 살지 않지만, 길에서 한국말을 하는 사람들이 지나가기만 해도 고향에 온 듯 마음이 포근해진다고 했다. 담장 너머 금단의 땅 한국인에게 애환의 공간이자 금지된 땅인 용산 기지에는 역사적 아픔이 깊게 서려있다. 1882년 청과 불평등 통상조약이 체결되어 용산에 청군이 상주한 것을 시작으로 1905년 을사늑약 이후 대한제국 점령을 목적으로 일본 군대가 주둔했다. 1945년광복 후에는 미국이 일본의 군사 시설을 접수해 사령부로 사용했으며 한국전쟁을 거치며 정착한 뒤에는 미국 제8군이 2019년 말까지 주둔했다. 이곳은 한양으로의 진입부이자 한강과 맞닿은 군사 물자 수송의 허브로서, 외국 군대가 주둔하기에 최적의 조건을 갖춘 땅이었다. 국운이 쇠퇴하던 조선 시대 말기 및 대한제국 때부터 일제 식민지기와 현재에 이르기까지 외세 침략과 간섭의 전초 기지였던 용산은 아픈 손가락이었다. 이 역사적인 땅은 한 세기를 돌고 돌아 용산공원으로 재탄생하여 우리 품으로 돌아오게 될 예정이다. 리사와의 인연이 닿은 것은 서울미국인초등학교가 문을 닫기 전 마지막 한 학기를 남겨두고서였다. 주한미군의 용산 기지 반환 절차가 공식적으로 시작되기 전에 기지에 담긴 역사·문화유산을 기록하자는 취지로 모인 ‘용산레거시(Yongsan Legacy)’라는 전문가 그룹을 통해 만남이 성사됐다. 리사는 첫 만남부터 학교에 대한 아쉽고 복잡한 마음을 솔직하게 털어놓았다. “용산 기지가 한국 땅인 것을 잊은 적이 없어요. 오랫동안 잘 빌려 썼고, 당연히 한국에 다시 돌려줘야죠. 그런데 사용하는 동안 이 땅에 정이 굉장히 많이 들었어요. 우리의 많은 이야기가 이곳에 녹아 있죠.” 그는 간절한 표정으로 말을 이었다. “지난 60년간 우리 학교를 거쳐 간 수많은 학생과 선생님, 학부모들이 아주 특별한 의미와 추억을 지닌 곳이기도 해요.” 몇 개월 후 학교가 문을 닫고 공원화가 시작되면 학교 건물이 흔적도 없이 사라질 거라며 안타까워했다. 리사는 내 손을 꼭 잡으며 말했다. “용산 기지는 군인들만 있던 곳이 아니라 우리 같은 평범한 사람의 삶의 터전이었다는 흔적을 남기고 한국인들과 소통하고 공유하고 싶어요.” 십 년 뒤 혹은 이십 년 뒤 다시 한국을 찾은 제자들이 유년의 추억이 담긴 이 땅의 역사와 이야기를 오래도록 기억하게 해주고 싶다는 눈빛이 간절했다. 게이티드 커뮤니티, 용산 기지 한 세기 넘게 들어갈 수 없던 높은 담장 안 금단의 땅에서도 누군가의 평범한 일상은 이어지고 있었다. 철학자 가스통 바슐라르(Gaston Bachelard)는 “공간은 인간의 친구”라고 했다. 사람은 공간 없이는 삶을 이어갈 수 없고, 공간의 진정한 아름다움은 그곳에 사는 사람들에게서 나온다. 군부대로만 보였던 용산 기지가 누군가에게는 인생의 중요한 순간을 보낸 삶의 터전이라는 관점이 매우 신선하게 다가왔다. 베일에 싸인 시간 동안 어떤 사람들이 누구와 함께 어떤 일상을 누리며 어떤 이야기를 품고 살아왔는지, 흔적이 모두 사라지기 전에 하나라도 기록해 놓아야겠다는 생각이 들었다. 사람 사는 곳, 평범한 일상 공간으로서 용산 기지, 그곳이 궁금해졌다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 서준원은 열다섯 살부터 대학 졸업 후까지 뉴욕에서 약10년간 생활했다.파슨스 디자인 스쿨(Parsons School of Design)인테리어디자인학과에서 다양한 주거 공간에 대해 공부했고,한국인의 생활 환경에 대한 관심으로 서울대학교 환경대학원에서 석사를 마치고 박사를 수료했다. SOM뉴욕 지사, HLW한국 지사, GS건설,한옥문화원,서울대학교 환경계획연구소 등에서 약16년간 실내외 공간을 아우르는 디자이너이자 공간 연구자로 활동했다.한국인의 참다운 생활 환경을 위한 디자인의 본질에 대한 질문을 품고 다양성이 공존하는 도시 공간 연구를 위해 곳곳을 누비며‘공간 속 시간의 켜’를 발굴하는 작업을 긴 호흡으로 해오고 있다.

[공간잇기] 담장 안 사람들의 이야기

용산은 제 고향이에요 오클라호마 주에서 태어난 금발 머리 푸른 눈의 조는 거리낌없이 용산을 자신의 고향이라고 말한다. 자신도 그렇게 말한 게 짐짓 놀라운 듯 살짝 상기된 표정이다. 의아한 마음에 묻는다. “조는 미국에서 태어났고 한국에는 초등학교 때 와서 고등학교 때까지 8년만 살았는데 왜 용산을 고향이라고 생각하나요?” 엄마 리사와 아빠 브라이언도 딸의 답변을 궁금해한다. “정체성이 형성되던 중요한 시기인 십대를 한국에서 보냈어요. 한국의 생활과 문화가 제 DNA 깊숙이 자리잡을 수밖에 없었던 것 같아요. 용산 미8군부대 안에 있는 초, 중, 고등학교를 다니면서 평생 함께할 소중한 친구들을 만나 학창 시절을 보냈고 이를 간직한 공간들이 기억에 남아있어요. 그곳에서 다양한 경험을 하며 성인이 됐어요. 할머니와 할아버지가 계신 오클라호마도 좋지만, 제게 더 의미 있는 곳은 학창 시절 추억이 담긴 여기, 용산이에요.” 조의 어머니인 리사 홀(Lisa Hall)은 용산 미8군 기지 안에 있는 서울미국인초등학교(Seoul American Elementary School)(SAES) 교사였다. 지난해 한국 부임 8년째를 맞은 리사는 특별 수업 교사로서 전 학년(유치원생부터 5학년까지) 학생들의 창의성을 키워주는 역할을 담당했었다. 조는 초등학교 4학년 때 엄마를 따라 한국에 온 뒤 대학에 진학할 때까지 기지 내 학교에서 공부했다. 미국 소재의 대학생이 되어 더 이상 한국에 살지 않지만, 길에서 한국말을 하는 사람들이 지나가기만 해도 고향에 온 듯 마음이 포근해진다고 했다. 담장 너머 금단의 땅 한국인에게 애환의 공간이자 금지된 땅인 용산 기지에는 역사적 아픔이 깊게 서려있다. 1882년 청과 불평등 통상조약이 체결되어 용산에 청군이 상주한 것을 시작으로 1905년 을사늑약 이후 대한제국 점령을 목적으로 일본 군대가 주둔했다. 1945년광복 후에는 미국이 일본의 군사 시설을 접수해 사령부로 사용했으며 한국전쟁을 거치며 정착한 뒤에는 미국 제8군이 2019년 말까지 주둔했다. 이곳은 한양으로의 진입부이자 한강과 맞닿은 군사 물자 수송의 허브로서, 외국 군대가 주둔하기에 최적의 조건을 갖춘 땅이었다. 국운이 쇠퇴하던 조선 시대 말기 및 대한제국 때부터 일제 식민지기와 현재에 이르기까지 외세 침략과 간섭의 전초 기지였던 용산은 아픈 손가락이었다. 이 역사적인 땅은 한 세기를 돌고 돌아 용산공원으로 재탄생하여 우리 품으로 돌아오게 될 예정이다. 리사와의 인연이 닿은 것은 서울미국인초등학교가 문을 닫기 전 마지막 한 학기를 남겨두고서였다. 주한미군의 용산 기지 반환 절차가 공식적으로 시작되기 전에 기지에 담긴 역사·문화유산을 기록하자는 취지로 모인 ‘용산레거시(Yongsan Legacy)’라는 전문가 그룹을 통해 만남이 성사됐다. 리사는 첫 만남부터 학교에 대한 아쉽고 복잡한 마음을 솔직하게 털어놓았다. “용산 기지가 한국 땅인 것을 잊은 적이 없어요. 오랫동안 잘 빌려 썼고, 당연히 한국에 다시 돌려줘야죠. 그런데 사용하는 동안 이 땅에 정이 굉장히 많이 들었어요. 우리의 많은 이야기가 이곳에 녹아 있죠.” 그는 간절한 표정으로 말을 이었다. “지난 60년간 우리 학교를 거쳐 간 수많은 학생과 선생님, 학부모들이 아주 특별한 의미와 추억을 지닌 곳이기도 해요.” 몇 개월 후 학교가 문을 닫고 공원화가 시작되면 학교 건물이 흔적도 없이 사라질 거라며 안타까워했다. 리사는 내 손을 꼭 잡으며 말했다. “용산 기지는 군인들만 있던 곳이 아니라 우리 같은 평범한 사람의 삶의 터전이었다는 흔적을 남기고 한국인들과 소통하고 공유하고 싶어요.” 십 년 뒤 혹은 이십 년 뒤 다시 한국을 찾은 제자들이 유년의 추억이 담긴 이 땅의 역사와 이야기를 오래도록 기억하게 해주고 싶다는 눈빛이 간절했다. 게이티드 커뮤니티, 용산 기지 한 세기 넘게 들어갈 수 없던 높은 담장 안 금단의 땅에서도 누군가의 평범한 일상은 이어지고 있었다. 철학자 가스통 바슐라르(Gaston Bachelard)는 “공간은 인간의 친구”라고 했다. 사람은 공간 없이는 삶을 이어갈 수 없고, 공간의 진정한 아름다움은 그곳에 사는 사람들에게서 나온다. 군부대로만 보였던 용산 기지가 누군가에게는 인생의 중요한 순간을 보낸 삶의 터전이라는 관점이 매우 신선하게 다가왔다. 베일에 싸인 시간 동안 어떤 사람들이 누구와 함께 어떤 일상을 누리며 어떤 이야기를 품고 살아왔는지, 흔적이 모두 사라지기 전에 하나라도 기록해 놓아야겠다는 생각이 들었다. 사람 사는 곳, 평범한 일상 공간으로서 용산 기지, 그곳이 궁금해졌다. ...(중략) *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 서준원은 열다섯 살부터 대학 졸업 후까지 뉴욕에서 약10년간 생활했다.파슨스 디자인 스쿨(Parsons School of Design)인테리어디자인학과에서 다양한 주거 공간에 대해 공부했고,한국인의 생활 환경에 대한 관심으로 서울대학교 환경대학원에서 석사를 마치고 박사를 수료했다. SOM뉴욕 지사, HLW한국 지사, GS건설,한옥문화원,서울대학교 환경계획연구소 등에서 약16년간 실내외 공간을 아우르는 디자이너이자 공간 연구자로 활동했다.한국인의 참다운 생활 환경을 위한 디자인의 본질에 대한 질문을 품고 다양성이 공존하는 도시 공간 연구를 위해 곳곳을 누비며‘공간 속 시간의 켜’를 발굴하는 작업을 긴 호흡으로 해오고 있다. [북 스케이프] 르네상스 정원의 시원, 힙네로토마키아 폴리필리

정원을 설명할 때마다 정원은 인류가 꿈꿔온 이상향을 표현하는 곳이라는 말을 자주 한다. 이 이상향은 시기와 지역, 종교와 문화 등에 따라 조금씩 다른 모습을 하며, 이를 뒷받침하는 문헌도 여럿이다. 가령 르네상스 정원에 대한 이야기를 할 때는 흔히 『데카메론(Decameron)』을 예로 든다(4월호 참조). 그런데 정원 이론서에는 『힙네로토마키아 폴리필리(Hypnerotomachia Poliphili)』라는 복잡하고 낯선 이름의 문헌이 더 자주 등장한다. 제목과 삽화 한두 점은 꼭 나오고 상세히 설명하지 않으면서도 중요하다고 하니 대충 넘어가기도 찝찝하다. 검색해보면 아름다운 이미지가 쏟아지나 연구는 많지 않다. 원전이 당시 속어로 분류됐던 이탈리아어와 라틴어, 여러 고대 언어가 뒤죽박죽 섞인 이른바 ‘마카로니(macaroni)’ 문학이라 해독이 어려운 탓일까. 출판된 지 500년이 지난 1999년에야 영어 완역본이 출간됐다.1 고전이란 “누구나 읽었으면 하지만, 아무도 읽고 싶지 않은 것”이라는 마크 트웨인의 정의에 가장 부합하는 책이 아닐까. 그러나 박사 과정 중 순전히 호기심과 호기로 『힙네로토마키아 폴리필리』를 학기 과제로 택했고, 아무도 연구하지 않는 데는 다 이유가 있다는 교훈을 얻었다.2 『힙네로토마키아 폴리필리』는 15세기 후반 이탈리아에서 출판된 소설이다. 님프 폴리아를 연모하는 주인공 폴리필로는 이루어질 수 없는 사랑에 괴로워하다 간신히 잠이 든다. 꿈속에서 다양한 경험을 하고 폴리아와 사랑이 이루어지는 듯하나 입맞춤을 하는 순간 꿈에서 깨어난다는 것이 주요 내용이다. 발음하기도 어려운 제목, ‘힙네로토마키아’는 힙노스hypnos(잠), 에로스eros(사랑), 마케mache(투쟁)라는 세 개의 그리스어 단어가 합쳐진 말, 즉 주인공이자 화자인 폴리필로가 꿈속에서 겪는 사랑의 여정이라는 뜻이다. 그런데 줄거리도 단순하고 플롯도 엉성한 연애 소설이 어떻게 르네상스 정원 발달에 지대한 영향을 미쳤을까? ...(중략) 각주 정리 1. 1499년 당시 유럽 최고의 인문학 출판사 중 하나인 알두스 마누티우스(Aldus Manutius)에서 처음 출판됐고, 1592년에 영국에서 『The Strife of Love in a Dream(꿈에서의 사랑의 투쟁)』이라는 축약된 해적판 번역본이 출간됐다. 프랑스에서는 1546년 『Le Songe de Poliphile(폴리필로의 꿈)』이라는 번역본이 새로 제작한 판화와 함께 발간됐다. 이는 『Le Songe de Poliphile』(Paris: Imprimerie nationale, 1994)로 복간됐고, 『Hypnerotomachia Poliphili: The Strife of Love in a Dream』(Thames & Hudson, 1999)가 최초의 영어 완역본이다. 2. 황주영, “16.17세기 이탈리아 프랑스 정원과 『힙네로토마키아 폴리필리』”, 『미술사학보』 36, 2011, pp.179~214. *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 황주영은 이화여자대학교에서 불문학과 영문학을 공부하고,미술사학과에서 풍경화와 정원에 대한 연구로 석사 학위를 받았다.서울대학교 협동과정 조경학전공에서 19세기 후반 도시 공원의모더니티에 대한 연구로 박사 학위를 받은 후 파리 라빌레트 국립건축학교에서박사후 연수를 마쳤다. 미술과 조경의 경계를 넘나들며문화사적 관점에서 정원과 공원, 도시를 보는 일에 관심이 많으며,이와 관련된 강의와 집필, 번역을 한다.그러는 동안 수많은 책을 사거나 빌렸고, 그중 아주 일부를 읽었다.

[북 스케이프] 르네상스 정원의 시원, 힙네로토마키아 폴리필리

정원을 설명할 때마다 정원은 인류가 꿈꿔온 이상향을 표현하는 곳이라는 말을 자주 한다. 이 이상향은 시기와 지역, 종교와 문화 등에 따라 조금씩 다른 모습을 하며, 이를 뒷받침하는 문헌도 여럿이다. 가령 르네상스 정원에 대한 이야기를 할 때는 흔히 『데카메론(Decameron)』을 예로 든다(4월호 참조). 그런데 정원 이론서에는 『힙네로토마키아 폴리필리(Hypnerotomachia Poliphili)』라는 복잡하고 낯선 이름의 문헌이 더 자주 등장한다. 제목과 삽화 한두 점은 꼭 나오고 상세히 설명하지 않으면서도 중요하다고 하니 대충 넘어가기도 찝찝하다. 검색해보면 아름다운 이미지가 쏟아지나 연구는 많지 않다. 원전이 당시 속어로 분류됐던 이탈리아어와 라틴어, 여러 고대 언어가 뒤죽박죽 섞인 이른바 ‘마카로니(macaroni)’ 문학이라 해독이 어려운 탓일까. 출판된 지 500년이 지난 1999년에야 영어 완역본이 출간됐다.1 고전이란 “누구나 읽었으면 하지만, 아무도 읽고 싶지 않은 것”이라는 마크 트웨인의 정의에 가장 부합하는 책이 아닐까. 그러나 박사 과정 중 순전히 호기심과 호기로 『힙네로토마키아 폴리필리』를 학기 과제로 택했고, 아무도 연구하지 않는 데는 다 이유가 있다는 교훈을 얻었다.2 『힙네로토마키아 폴리필리』는 15세기 후반 이탈리아에서 출판된 소설이다. 님프 폴리아를 연모하는 주인공 폴리필로는 이루어질 수 없는 사랑에 괴로워하다 간신히 잠이 든다. 꿈속에서 다양한 경험을 하고 폴리아와 사랑이 이루어지는 듯하나 입맞춤을 하는 순간 꿈에서 깨어난다는 것이 주요 내용이다. 발음하기도 어려운 제목, ‘힙네로토마키아’는 힙노스hypnos(잠), 에로스eros(사랑), 마케mache(투쟁)라는 세 개의 그리스어 단어가 합쳐진 말, 즉 주인공이자 화자인 폴리필로가 꿈속에서 겪는 사랑의 여정이라는 뜻이다. 그런데 줄거리도 단순하고 플롯도 엉성한 연애 소설이 어떻게 르네상스 정원 발달에 지대한 영향을 미쳤을까? ...(중략) 각주 정리 1. 1499년 당시 유럽 최고의 인문학 출판사 중 하나인 알두스 마누티우스(Aldus Manutius)에서 처음 출판됐고, 1592년에 영국에서 『The Strife of Love in a Dream(꿈에서의 사랑의 투쟁)』이라는 축약된 해적판 번역본이 출간됐다. 프랑스에서는 1546년 『Le Songe de Poliphile(폴리필로의 꿈)』이라는 번역본이 새로 제작한 판화와 함께 발간됐다. 이는 『Le Songe de Poliphile』(Paris: Imprimerie nationale, 1994)로 복간됐고, 『Hypnerotomachia Poliphili: The Strife of Love in a Dream』(Thames & Hudson, 1999)가 최초의 영어 완역본이다. 2. 황주영, “16.17세기 이탈리아 프랑스 정원과 『힙네로토마키아 폴리필리』”, 『미술사학보』 36, 2011, pp.179~214. *환경과조경389호(2020년 9월호)수록본 일부 황주영은 이화여자대학교에서 불문학과 영문학을 공부하고,미술사학과에서 풍경화와 정원에 대한 연구로 석사 학위를 받았다.서울대학교 협동과정 조경학전공에서 19세기 후반 도시 공원의모더니티에 대한 연구로 박사 학위를 받은 후 파리 라빌레트 국립건축학교에서박사후 연수를 마쳤다. 미술과 조경의 경계를 넘나들며문화사적 관점에서 정원과 공원, 도시를 보는 일에 관심이 많으며,이와 관련된 강의와 집필, 번역을 한다.그러는 동안 수많은 책을 사거나 빌렸고, 그중 아주 일부를 읽었다. 치유의 공원 미리 엿보기

용산공원 조성계획안 요약본 공개

국가공원으로 거듭날 용산공원의 새로운 윤곽이 공개됐다. 지난 7월 21일 정부는 용산공원 부지의 개방 행사를 진행하고, ‘용산공원 조성계획안 요약본’(이하 요약본)을 배포했다. 2012년 ‘용산공원 설계 국제공모’ 당선작으로 ‘미래를 지향하는 치유의 공원’(West 8+이로재+동일기술공사)이 선정되었고, 이후 용산공원 계획안을 둘러싼 다양한 이슈와 논의가 생산되어 왔다. 당선작을 바탕으로 진행되는 기본설계가 거듭 중단됐고, 공모에서 강조했던 과정 중심적 계획, 시민 참여 등은 찾아볼 수 없다는 목소리가 제기되기도 했다. 비슷한 일이 되풀이되던 중, 2016년 ‘용산공원 콘텐츠 선정 및 정비구역 변경 공청회’가 뜻하지 않은 전환점을 가져왔다. 공청회에서 발표한 공원 부지에 주요 정부 시설 8개소를 신축하는 계획안이 국민적 공분을 산 것이다. 여론의 질타를 받은 후 국토교통부 용산공원조성추진기획단은 기존 건물 활용 방안 재검토, 공원 조성 추진 방향 재설정, 시민과의 진정성 있는 소통을 약속했다. 요약본은 당선팀이 2012년부터 2018년까지 수행한 ‘용산공원 기본설계 및 공원조성계획 수립 용역’ 보고서를 누구나 이해하기 쉽게 간추린 것으로, 2018년 말 이후의 상황은 담고 있지 않다. 정부는 이 보고서를 기초로 충분한 의견 수렴을 거쳐 국민과 함께 용산공원계획을 만들어나갈 예정이다. 이에 앞서 용산공원에 대한 이해도를 높일 수 있도록 요약본 일부를 소개한다. 용산공원 계획 개념 공원이 들어설 곳은 오랜 기간 외국군이 주둔해오면서 식민과 냉전, 분단의 아픔이 고스란히 누적된 공간이다. 군사 기지로 사용되는 과정에서 부지의 원래 지형과 생태가 훼손되었고, 서울의 한가운데 위치하지만 주변 도시와 완전히 단절된 채 백 여 년의 시간을 보냈다. 이 땅에 새겨진 아픔을 기억하고 잃어버린 것들을 치유하며, 시대와 공간을 뛰어넘는 평화의 메시지를전하고자 한다. 용산공원 계획의 핵심 개념은 ‘치유’이며 네 가지로 구분된다. 첫째, 지형을 치유한다. 군사 기지로 사용되면서 훼손된 지형을 회복한다. 이를 통해 생태 공간의 기반을 조성하고, 북악에서 남산, 한강, 관악으로 이어지는 서울의 핵심 녹지축을 회복한다. 둘째, 역사를 치유한다. 보존 가치와 활용 가치가 높은 건물과 유적을 남겨 적합한 용도로 활용하되 공원 계획과 최대한 조화를 이룰 수 있게 한다. 공원 조성을 위해 부득이하게 철거되는 건축물 또한 그 흔적을 남겨 소통과 교류의 장으로 활용한다. 셋째, 자연을 치유한다. 인공 구조물을 최소화하고 녹지를 대폭 확대해 남산에서 한강에 이르는 생태와 역사가 어우러지는 공간을 만든다. 넷째, 연결을 치유한다. 높은 담장을 걷어내고 끊어진 길을 연결해 공원이 도시와 함께 살아 숨쉬게 한다. ...(중략)

치유의 공원 미리 엿보기

용산공원 조성계획안 요약본 공개

국가공원으로 거듭날 용산공원의 새로운 윤곽이 공개됐다. 지난 7월 21일 정부는 용산공원 부지의 개방 행사를 진행하고, ‘용산공원 조성계획안 요약본’(이하 요약본)을 배포했다. 2012년 ‘용산공원 설계 국제공모’ 당선작으로 ‘미래를 지향하는 치유의 공원’(West 8+이로재+동일기술공사)이 선정되었고, 이후 용산공원 계획안을 둘러싼 다양한 이슈와 논의가 생산되어 왔다. 당선작을 바탕으로 진행되는 기본설계가 거듭 중단됐고, 공모에서 강조했던 과정 중심적 계획, 시민 참여 등은 찾아볼 수 없다는 목소리가 제기되기도 했다. 비슷한 일이 되풀이되던 중, 2016년 ‘용산공원 콘텐츠 선정 및 정비구역 변경 공청회’가 뜻하지 않은 전환점을 가져왔다. 공청회에서 발표한 공원 부지에 주요 정부 시설 8개소를 신축하는 계획안이 국민적 공분을 산 것이다. 여론의 질타를 받은 후 국토교통부 용산공원조성추진기획단은 기존 건물 활용 방안 재검토, 공원 조성 추진 방향 재설정, 시민과의 진정성 있는 소통을 약속했다. 요약본은 당선팀이 2012년부터 2018년까지 수행한 ‘용산공원 기본설계 및 공원조성계획 수립 용역’ 보고서를 누구나 이해하기 쉽게 간추린 것으로, 2018년 말 이후의 상황은 담고 있지 않다. 정부는 이 보고서를 기초로 충분한 의견 수렴을 거쳐 국민과 함께 용산공원계획을 만들어나갈 예정이다. 이에 앞서 용산공원에 대한 이해도를 높일 수 있도록 요약본 일부를 소개한다. 용산공원 계획 개념 공원이 들어설 곳은 오랜 기간 외국군이 주둔해오면서 식민과 냉전, 분단의 아픔이 고스란히 누적된 공간이다. 군사 기지로 사용되는 과정에서 부지의 원래 지형과 생태가 훼손되었고, 서울의 한가운데 위치하지만 주변 도시와 완전히 단절된 채 백 여 년의 시간을 보냈다. 이 땅에 새겨진 아픔을 기억하고 잃어버린 것들을 치유하며, 시대와 공간을 뛰어넘는 평화의 메시지를전하고자 한다. 용산공원 계획의 핵심 개념은 ‘치유’이며 네 가지로 구분된다. 첫째, 지형을 치유한다. 군사 기지로 사용되면서 훼손된 지형을 회복한다. 이를 통해 생태 공간의 기반을 조성하고, 북악에서 남산, 한강, 관악으로 이어지는 서울의 핵심 녹지축을 회복한다. 둘째, 역사를 치유한다. 보존 가치와 활용 가치가 높은 건물과 유적을 남겨 적합한 용도로 활용하되 공원 계획과 최대한 조화를 이룰 수 있게 한다. 공원 조성을 위해 부득이하게 철거되는 건축물 또한 그 흔적을 남겨 소통과 교류의 장으로 활용한다. 셋째, 자연을 치유한다. 인공 구조물을 최소화하고 녹지를 대폭 확대해 남산에서 한강에 이르는 생태와 역사가 어우러지는 공간을 만든다. 넷째, 연결을 치유한다. 높은 담장을 걷어내고 끊어진 길을 연결해 공원이 도시와 함께 살아 숨쉬게 한다. ...(중략) 열린 공원을 향해, 용산공원 담장을 허물다

국토교통부 용산공원조성추진기획단 신보미 공원정책과장 인터뷰

실재하지만 느낄 수 없던 땅. 용산미군기지(이하 용산기지)는 줄곧 다가설 수 없는 금단의 공간이었다. 2003년 한미 정상이 기지 이전에 합의해 공원화 프로젝트가 시작됐고, 2012년 ‘용산공원 설계 국제공모’를 통해 용산공원의 밑그림을 마련했지만 어쩐지 실감하기 어려웠다. 전작권 전환 계획이 변경되며 기지 이전 일정이 연기되고, 굳건한 담장은 여전히 용산기지를 두르고 있다. 보이지 않는 공간을 상상하는 일이 막연하게 느껴지는 건 어찌 보면 당연한 일일 것이다. 그런데 지난 7월 21일 용산공원의 빗장이 풀렸다. 부지의 일부분이지만 장교숙소 5단지가 개방된 것이다. 주택, 관리소, 탁아소 등 18개 동 중 5개 동을 용산기지의 역사를 엿볼 수 있는 오픈 하우스와 전시 공간, 카페 등으로 리모델링했다. 8월 1일부터는 누구나 방문할 수 있도록 전면 개방했다. 앞으로 이곳에서 무엇을 꿈꾸고 함께 논의할 수 있을까. 국토교통부 용산공원조성추진기획단에서 공원정책과를 이끄는 신보미 과장을 만나 이야기를 들어보았다. 장교숙소 5단지는 1986년 미국으로부터 반환받은 부지에 LH(구 대한주택공사)가 건설한 미군 장교 임대 주택이다. 2019년 말까지 운영되었고 실제로 작년 11월 말까지 미군이 거주했다. 이후 정부가 소유권을 확보해 내측 담장 설치, 출입부 조성, 건물 보수 및 리모델링 후 대중에게 공개했다. “용산기지를 개방한 첫 번째 행사라는 점에서 역사적 의미도 있지만, 공원이 조성될 부지를 국민이 몸소 경험해 미래의 용산공원을 상상하고 논의할 수 있는 장을 마련했다는 데 시사하는 바가 크다.” 접근이 제한된 용산기지의 특수성은 신 과장에게 늘 아쉬움이었다. 하지만 이번 개방을 통해 시민들이 부지에서 휴식하며 즐기고, 전시물을 보며 공원에 대한 설렘을 드러내는 모습을 목격했다. ...(중략)

열린 공원을 향해, 용산공원 담장을 허물다

국토교통부 용산공원조성추진기획단 신보미 공원정책과장 인터뷰

실재하지만 느낄 수 없던 땅. 용산미군기지(이하 용산기지)는 줄곧 다가설 수 없는 금단의 공간이었다. 2003년 한미 정상이 기지 이전에 합의해 공원화 프로젝트가 시작됐고, 2012년 ‘용산공원 설계 국제공모’를 통해 용산공원의 밑그림을 마련했지만 어쩐지 실감하기 어려웠다. 전작권 전환 계획이 변경되며 기지 이전 일정이 연기되고, 굳건한 담장은 여전히 용산기지를 두르고 있다. 보이지 않는 공간을 상상하는 일이 막연하게 느껴지는 건 어찌 보면 당연한 일일 것이다. 그런데 지난 7월 21일 용산공원의 빗장이 풀렸다. 부지의 일부분이지만 장교숙소 5단지가 개방된 것이다. 주택, 관리소, 탁아소 등 18개 동 중 5개 동을 용산기지의 역사를 엿볼 수 있는 오픈 하우스와 전시 공간, 카페 등으로 리모델링했다. 8월 1일부터는 누구나 방문할 수 있도록 전면 개방했다. 앞으로 이곳에서 무엇을 꿈꾸고 함께 논의할 수 있을까. 국토교통부 용산공원조성추진기획단에서 공원정책과를 이끄는 신보미 과장을 만나 이야기를 들어보았다. 장교숙소 5단지는 1986년 미국으로부터 반환받은 부지에 LH(구 대한주택공사)가 건설한 미군 장교 임대 주택이다. 2019년 말까지 운영되었고 실제로 작년 11월 말까지 미군이 거주했다. 이후 정부가 소유권을 확보해 내측 담장 설치, 출입부 조성, 건물 보수 및 리모델링 후 대중에게 공개했다. “용산기지를 개방한 첫 번째 행사라는 점에서 역사적 의미도 있지만, 공원이 조성될 부지를 국민이 몸소 경험해 미래의 용산공원을 상상하고 논의할 수 있는 장을 마련했다는 데 시사하는 바가 크다.” 접근이 제한된 용산기지의 특수성은 신 과장에게 늘 아쉬움이었다. 하지만 이번 개방을 통해 시민들이 부지에서 휴식하며 즐기고, 전시물을 보며 공원에 대한 설렘을 드러내는 모습을 목격했다. ...(중략) 함께 만드는 용산공원, 소통과 참여의 의미를 논하다

‘소통과 참여로 함께 만드는 용산공원’ 웨비나

용산공원의 미래를 국민과 함께 그리기 위한 토대가 마련되고 있다. 그간 정부 주도의 빅 프로젝트는 대부분 속전속결로 진행됐다. 도시나 공원을 조성할 때 실제로 그곳을 쓰는 시민, 국민이 참여하는 경우가 드물었다. 반면 용산공원은 이례적으로 국민의 참여를 유도하며 장기적, 단계적 조성을 추진하고 있다. 국토교통부(이하 국토부)는 지난 7월 21일 ‘용산공원 조성 계획안 요약본’을 공개하며 “국민과 심도 깊은 논의를 거쳐 최종 계획안을 수립하겠다”고 발표하고, 8월 1일 용산공원 부지 일부를 대중에게 공개한 바 있다. 이어 8월 19일 용산공원의 계획과 조성에 참여한 다양한 전문가와 함께하는 ‘소통과 참여로 함께 만드는 용산공 원’ 웨비나가 개최됐다. 용산공원 계획안에 국민의 의견을 담기 전, 소통과 참여의 중요성을 제고하고 그 방안을 모색하려는 의도다. 수년간 용산공원 관련 프로그램에 참여해온 배정한 교수(서울대학교 조경·지역시스템공학부)와 ‘용산공원 국제 설계공모’(2012)의 당선팀인 웨스트 8West 8에서 공모에 참여했던 최혜영 교수(성균관대학교 건설환경공학부 조경학전공)가 좌장을 맡았다. 패널로는 용산공원을 연구하며 다양한 활동을 펼쳐온 김세훈 교수(서울대학교 환경대학원), 김홍렬 주무관(서울시 용산공원전략팀), 박영석 소장(빅바이스몰), 안상욱 이사장(수원시지속가능도시재단), 오상헌 교수(고려대학교 건축과), 최승연 사무관(국토부 용산공원조성추진기획단), 함은아 소장(EH9 이로재)이 참여했다. 개방된 부지 중 카페로 개조된 공간에서 소통과 참여의 장을 마련하기 위한 다양한 이야기가 오갔다. 소통의 시작, 정보 공유 플랫폼의 필요성 “용산공원을 다룬 전문적 자료는 많다. 하지만 일반 시민에게 용산공원을 설명하려 하면 막막할 때가 있었다.” 박영석 소장은 청년프로그래머와 함께하는 ‘용산공원 라운드테이블 1.0’을 이끌며 느낀 아쉬움을 털어 놓았다. 자료는 많지만 활용하기 어려울 정도로 정보가 산재해 있고, 학술적 성격이 강하다는 것이다. 그는 “그동안 축적한 자료를 누구나 이해할 수 있도록 가공해 배포하는 플랫폼이 필요하다”고 말했다. 용산공원 조성을 위한 네 가지 그룹을 제안하기도 했다. ...(중략)

함께 만드는 용산공원, 소통과 참여의 의미를 논하다

‘소통과 참여로 함께 만드는 용산공원’ 웨비나

용산공원의 미래를 국민과 함께 그리기 위한 토대가 마련되고 있다. 그간 정부 주도의 빅 프로젝트는 대부분 속전속결로 진행됐다. 도시나 공원을 조성할 때 실제로 그곳을 쓰는 시민, 국민이 참여하는 경우가 드물었다. 반면 용산공원은 이례적으로 국민의 참여를 유도하며 장기적, 단계적 조성을 추진하고 있다. 국토교통부(이하 국토부)는 지난 7월 21일 ‘용산공원 조성 계획안 요약본’을 공개하며 “국민과 심도 깊은 논의를 거쳐 최종 계획안을 수립하겠다”고 발표하고, 8월 1일 용산공원 부지 일부를 대중에게 공개한 바 있다. 이어 8월 19일 용산공원의 계획과 조성에 참여한 다양한 전문가와 함께하는 ‘소통과 참여로 함께 만드는 용산공 원’ 웨비나가 개최됐다. 용산공원 계획안에 국민의 의견을 담기 전, 소통과 참여의 중요성을 제고하고 그 방안을 모색하려는 의도다. 수년간 용산공원 관련 프로그램에 참여해온 배정한 교수(서울대학교 조경·지역시스템공학부)와 ‘용산공원 국제 설계공모’(2012)의 당선팀인 웨스트 8West 8에서 공모에 참여했던 최혜영 교수(성균관대학교 건설환경공학부 조경학전공)가 좌장을 맡았다. 패널로는 용산공원을 연구하며 다양한 활동을 펼쳐온 김세훈 교수(서울대학교 환경대학원), 김홍렬 주무관(서울시 용산공원전략팀), 박영석 소장(빅바이스몰), 안상욱 이사장(수원시지속가능도시재단), 오상헌 교수(고려대학교 건축과), 최승연 사무관(국토부 용산공원조성추진기획단), 함은아 소장(EH9 이로재)이 참여했다. 개방된 부지 중 카페로 개조된 공간에서 소통과 참여의 장을 마련하기 위한 다양한 이야기가 오갔다. 소통의 시작, 정보 공유 플랫폼의 필요성 “용산공원을 다룬 전문적 자료는 많다. 하지만 일반 시민에게 용산공원을 설명하려 하면 막막할 때가 있었다.” 박영석 소장은 청년프로그래머와 함께하는 ‘용산공원 라운드테이블 1.0’을 이끌며 느낀 아쉬움을 털어 놓았다. 자료는 많지만 활용하기 어려울 정도로 정보가 산재해 있고, 학술적 성격이 강하다는 것이다. 그는 “그동안 축적한 자료를 누구나 이해할 수 있도록 가공해 배포하는 플랫폼이 필요하다”고 말했다. 용산공원 조성을 위한 네 가지 그룹을 제안하기도 했다. ...(중략)