-

[STOSS] 주민 참여 디자인

Community Driven Design

[STOSS] 주민 참여 디자인

Community Driven Design

오픈스페이스를 설계할 때 대상지와 커뮤니티의 특수성과 특징을 이해하는 것은 필수적이다. 프로젝트 설계는 장소의 역사, 생태적 가치, 활용과 문제점 등을 배우는 기회를 제공한다. 성공적인 오픈스페이스 설계 및 구현을 위해서는 대상지 인근 거주자, 소유자 등 다양한 이해관계자와 장기적 관계를 구축하고 소통하는 것이 중요하다. 일반적인 접근법과 다르게 이러한 소통을 위한 최적의 여건을 수립하는 것이 스토스 디자인 프로세스의 핵심이다. 이를 위한 가치를 설정하고, 전략 및 도구를 개발하고 동시에 주변 상황과 요구 사항을 고려한 통합적인 접근법을 추구한다.

형평성, 포용성, 그리고 다양성

포용적인 커뮤니티 참여 전략이 모클리 공원 비전(Moakley Park Vision)의 핵심 요소였다. 디자인 팀은 공원 관리 팀과 함께 공원의 미래에 대한 지역 사회의 의견을 수집해 지역 커뮤니티의 우려와 관심사를 고려한 비전을 정립하고, 최종 비전에 대한 지원을 이끌어 내는 커뮤니티 참여 전략을 만들고자 했다. 광범위한 전략 수립으로 다양한 이들의 의견을 반영했다.

오픈 하우스와 현장 이벤트는 이러한 참여 전략의 기반이 됐다. 대표 행사인 디스커버 모클리(Discover Moakley)는 회복탄력성 교육을 위한 부스, 지역 업체의 다양한 프로그램 등을 통해 공원에 재미와 활력을 불어 넣었다. 이외에도 디지털 및 대면 설문조사, 일대일 인터뷰, 매핑 활동 등을 통해 지역 주민의 공원 활용법에 대해 들어보고 그들이 생각하는 공원의 미래에 대한 희망과 꿈을 이해하고자 노력했다.

소셜 미디어와 웹사이트를 통한 이벤트 홍보를 진행했다. 또한 프레젠테이션, 비주얼 커뮤니케이션 등을 활용해 다양한 이들과 아이디어를 나누고자 했다. 예를 들어 그린 인프라와 다공성 포장 교육을 할 때 참가자들이 직접 다양한 표면에 물을 부어서 물의 침투 속도를 확인하게 하는 등 다양한 방식으로 대중이 설계 개념을 쉽게 이해하도록 도왔다. 이러한 과정은 공원에 대한 광범위한 지지자를 만들어 내고 프로그램 개발에 도움을 주었다. 실제로 인근 주민의 요구를 반영해 넓은 규모의 체육 공간을 계획했다. 또한 재개발 구역의 디벨로퍼 등 인근 지역의 다양한 이해관계자와 소통하며 지역의 회복탄력성과 경제 발전에 초점을 맞춘 회의를 운영했다.

*환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부

글 Stoss

Moakley Park

Team: Stoss, Weston Sampson, Nitsch Engineering, ONE

Architecture & Urbanism, Woods Hole Group, Simpson Gumpertz

& Heger, HR&A Advisors, Lam Partners, ETM Associates, Davey

Tree Expert Company, Howard Stein Hudson, JLP+D

Client: Boston Parks & Recreation

Location: Boston, MA, USA

Area: 90ac

Timeline: 2018~ongoing

-

[STOSS] 디자인과 정책의 상호작용

Interaction Between Design and Policy

[STOSS] 디자인과 정책의 상호작용

Interaction Between Design and Policy

도시의 미래를 위한 전략과 목표를 설정하는 다양한 규모의 프레임워크는 도시의 전략적 방향을 설정한다. 공공 공간 디자인은 이러한 도시의 정책 방향을 구체적으로 실현하는 것이다. 또한 디자인은 정책에 의문을 제기하는 동시에 변화를 이끌어 내는 도구가 될 수 있다. 다음은 정책에 영향을 미친 디자인 사례다. LA 트리 에쿼티(Tree Equity) 프로젝트는 실행 가능한 전략을 통해 정책 변화를 이끌어 내고 방향을 조정하게 했다. 터치 더 워터 프롬나드(Touch the Water Promenade)는 장소 디자인 정책을 디자인으로 알맞게 구현하는 법을 보여준다.

LA 도시 숲의 형평성

자동차, 야자수, 그리고 햇살의 땅이라는 LA 명성 이면에는 나무와 그늘에 대한 접근성을 포함한 극심한 불평등의 현실이 존재한다. LA 도시 숲의 20% 가량이 1%의 도시 인구 거주지에 집중되는 반면, 점점 뜨거워지는 여름과 열악한 주변 환경으로 인해 저소득층 커뮤니티와 유색 인종 주민들이 위기에 처했다. LA는 사회경제학과 기후적 관점에서 극도의 다양성을 띠고 있어서 숲을 가장 많이 이용할 수 있는 커뮤니티에 도움이 되는 도시 숲 조성이 어렵다.

LA 도시 숲 형평성 조합(Urban Forest Equity Collective)(이하 UFEC)은 산림 전문가, LA 시정부 직원, 지역 단체, 연구자로 구성된 컨소시엄으로 LA에서 가장 큰 피해를 입은 지역의 도시 숲 형평성 증진 전략을 수립한다. UFEC는 새로운 담론을 형성하고 지역 커뮤니티와 시당국과 협력해 정책 우선순위를 선정하고 연구부터 실행까지 도달하는 과정을 분석해 LA를 넘은 대단위 지역에서도 활용할 수 있는 프레임워크를 제시한다. 이는 증가하는 도시 지역의 나무와 그늘에 대한 우선순위를 정하고 계획할 수 있게 돕는다. 또한 의사 결정 및 지역 사회 참여 전략을 수립하고, 미래의 녹색 도시를 위한 실현가능한 비전을 실천하도록 도우며 LA의 새로운 이미지를 만들어 내는 역할을 한다.

이 프레임워크에는 시범 지역인 센트럴 앨러미다(Central Alameda)와 실마(Sylmar)를 위한 커뮤니티 디자인도 포함된다. 네 개의 거리 구역은 지역 사회의 요구를 반영해 계획했다. 지역 사회의 피드백을 토대로 UFEC 커뮤니티 참여 팀과 논의하며 디자인을 발전시켜 나갔다. 낮게 매달린 과일, 티어 1과 티어 2의 최소한의 개입, 티어 3의 공공 공간 개선 등 거리 환경 개선을 꾀하며 다양한 유형의 도시 숲을 적용할 수 있는 기회를 제공한다.

*환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부

글 Stoss

LA Tree Equity

Team: Stoss, City Plants, University of California Cooperative Extension, UCLA Luskin Center for Innovation, CAPA Strategies, TreePeople, North East Trees, South LA Tree Coalition, University of Southern California Urban Trees Initiative, City of Los Angeles Office of Forest Management, City of Los Angeles Bureau of Street Services, City of Los Angeles Bureau of Sanitation & Environment, City of Los Angeles Department of Public Works, Los Angeles Department of Water and Power, City of Los Angeles Department of Recreation & Parks, California Climate Action

Client: City Plants and City of Los Angeles

Location: Los Angeles, CA, USA

Length: 64.37km

Timeline: 2021~2023

Touch the Water Promenade

Team: Stoss, Dub Architects, ISL Engineering

Client: City of Edmonton

Location: Edmonton, Alberta, Canada

Length: 3.49km

Timeline: 2019~2022

-

[STOSS] 역사·문화적 맥락과 디자인

Reading a Site and Design

[STOSS] 역사·문화적 맥락과 디자인

Reading a Site and Design

새로운 디자인은 역사적, 지역적 맥락 속에서 만들어진다. 우리는 역사적 자료를 바탕으로 대상지의 특성과 특수성을 새로운 디자인으로 구현해 특정한 맥락 속에 존재하는 공간을 만들고자 한다. 대상지 역사에 대한 깊은 이해는 디자인을 위한 정보를 제공하고 미래지향적인 디자인을 추구할 수 있게 한다. 이러한 디자인은 시간이 흐르면서 변화하는 대상지에 새로운 켜를 더한다.

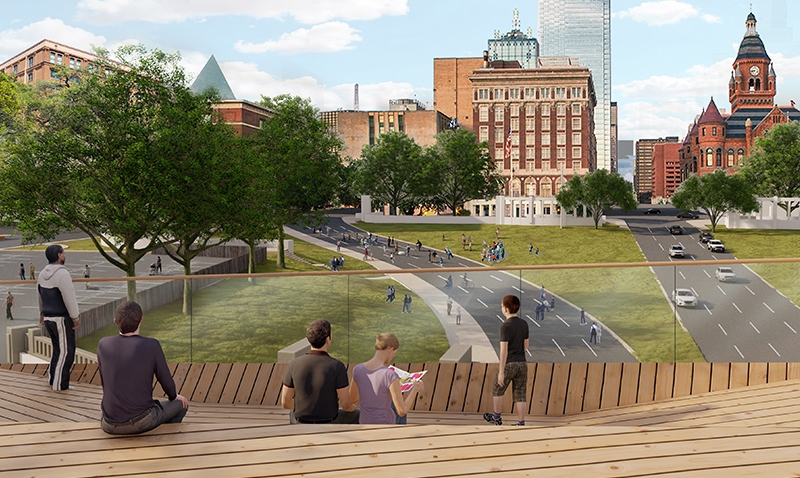

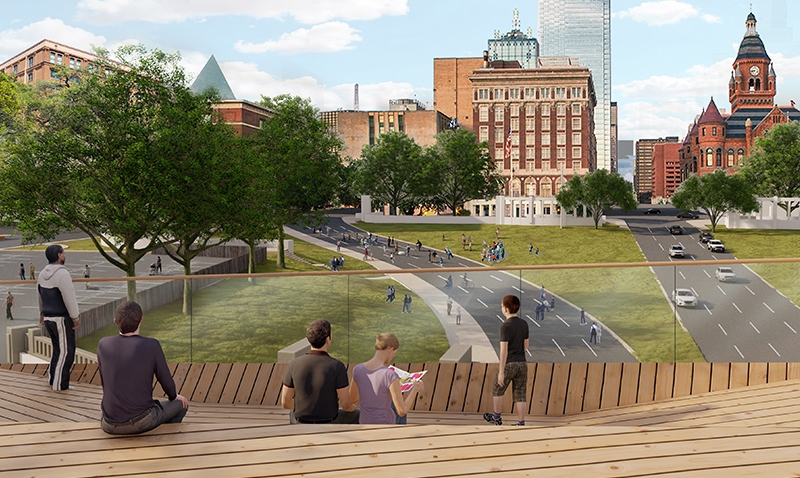

추모를 위한 배경으로서의 공공 공간

딜리 광장(Dealey Plaza)은 댈러스(Dallas)의 발상지로 불리기도 하지만 또 다른 특별한 의미가 있다. 1963년 11월 22일, 존 F. 케네디(이하 케네디) 대통령 총격 사건이 이곳에서 발생했다. 1860년에는 딜리 광장 인근에서 또 다른 잔혹한 사건이 일어났다. 노예 신분인 세 명의 흑인 남성 패트릭 젱킨스(Patrick Jenkins), 새뮤얼 스미스(Samuel Smith), 카토 밀러(Cato Miller)가 노예 반란에 가담했다는 누명을 쓰고 집단 린치를 당했다. 무고한 희생자를 기리기 위해 만든 순교자 공원(Martyr’s Park)은 오늘날 버려진 상태로 황폐해졌고, 트리플 언더패스(Triple Underpass) 아래의 좁은 보도로만 접근할 수 있었다. 장소의 존재감은 점차 희미해졌고, 이 사건은 잊힐 운명에 처했다.

딜리 광장과 순교자 공원 리노베이션의 설계 목표는 미국 역사 속 중요한 사건에 대한 성찰을 불러일으키는 방식을 통해 공간을 연결하는 것이었다. 현재 사용 중인 도로에 흰색 분필로 X를 그려 표시한 케네디 암살 현장, 순교자 공원에 있는 세 명의 노예가 린치 당한 장소, 방문자 센터로 개조된 유서 깊은 감옥, 트리니티 강(Trinity River)과 공원 등 주변의 도시 경관과 어우러지며 사색과 추모의 공간으로 세심하게 통합하고자 했다.

다양한 추모의 기억을 조화롭게 잇는 경험을 만들어

내고자 했다. 딜리 광장에서 트리플 언더패스의 철도

선로 위로 이어지는 넓은 산책로에서 댈러스 도심의 현

대적인 맥락 속에서 놓인 딜리 광장, 총알의 흔적, 식스 플로어 박물관(The Sixth Floor Museum)과 도서 보관소(book depository)를 조망할 기회를 제공한다. 이후 순교자 공원 쪽으로 내려가는 산책로는 추모와 교육이 통

합된 장소를 형성한다. 그늘목과 계단식 벤치가 있는

산책로에서 도시의 전경을 감상할 수 있으며, 이 길은

자연스럽게 메모리얼 선다이얼(Memorial Sundial)로 이어

진다. 메모리얼 선다이얼은 예술가 셰인 올브리튼(Shane

Allbritton)과 노먼 리(Norman Lee)가 디자인한 구조물로 린치 희생자들을 기린다.

암살 사건이 발생한 장소 아래에는 분필로 쓴 두 개

의 X 표시는 총격 지점을 보여주는데, 도로의 차량 통행을 차단하고 여기에서 일어난 사건의 의미를 인식하게 만든다. 이곳에는 케네디가 총상을 입은 두 개의 지점을 상기시키는 분수가 있다. 물은 매우 섬세한 방식으로 거품을 일으키며 솟아나 땅 위로 흘러내린다. 흘러내리는 눈물을 떠올리게 하는 경관은 국가적 비극을 추모하고, 비극에서도 솟아나는 희망과 새로운 삶을 상징한다. 바닥분수의 물은 밤에는 타원 모양으로

솟아올라 총알의 궤적을 따라 도서 보관소의 6층 창문까지 이어진다. 이러한 섬세한 연출은 이곳에서 벌어진

사건의 중요성을 다시금 상기시킨다.

역사적 자원과 생태학적 과정

과거 공장 부지를 허드슨 강 계곡(Hudson Valley)의 환경

단체인 시닉 허드슨(Scenic Hudson)의 새로운 본부 건물

로 만드는 프로젝트를 진행 중이다. 대상지는 포키프

시(Poughkeepsie)의 도심과 자연을 연결하는 오픈스페이스의 핵심 네트워크인 폴 킬(Fall Kill)과 단절된 철도를 따라 놓인 결절점 중 하나다. 기존의 수문지질학적 여건을 존중하고 유서 깊은 철도와 건물 구성을 고려해 해

당 지역의 건축과 자연의 역사를 기리고자 한다.

설계 목표는 지질학, 지형, 물의 흐름, 대상지의 기존

식재를 활용해 다층적인 경관을 만드는 것이다. 생태

윤리를 중요시하는 클라이언트 요구를 받아들여 재개발 부지인 기존 대상지에서 나온 골재를 활용해 오염된 토양 위를 덮는 둔덕으로 만들었다. 또한 좋은 재료로 활용될 가능성이 있는 폐자재를 확보하기 위해 인근 건설 프로젝트 담당자와 긴밀하게 소통했다.

기존 나무들은 존치하고 나무를 새로 심는 방향으로

식재를 계획했다. 식재한 둔덕과 꽃이 만발한 숲은 조망과 생태계를 보존하며 완충 녹지를 형성한다. 이러한

디자인은 빛과 소음 공해를 최소화해 인간과 동식물

모두에게 더 나은 환경을 제공한다. 인공 습지는 빗물을 저류하고 여과해 정화한다. 레인 가든은 생물학적

저류를 활용한 빗물 유지·관리를 통해 인간과 물 사이의 가시적인 연결을 강화한다. 또한 오픈스페이스가

부족한 지역인 만큼 의도적으로 적응형 재사용(adaptive

reuse)을 활용했다. 개방된 녹지 공간을 마련해 인근 주민들의 접근성을 높였다.

도시의 팔림프세스트

대상지의 켜에 대한 깊은 이해와 인식을 토대로 디자인 언어를 만들어 나갔다. 역사적 사건과 생태적 과정

모두 우리가 현재 바라보는 대상지의 여건이 된다. 리노베이션 프로젝트는 기존 내용을 지우고 새로운 내용을 계속해서 덮어써나가는 팔림프세스트(Palimpsest)처럼 대상지에 새로운 켜를 더해가는 것이다. 딜리 광장과 순교자 공원 디자인은 추모에 대해 새로운 접근법을 보여준다. 비록 거대한 기념물이나 강한 제스처는

없지만, 공공 공간으로서 시민의 인식 전환과 교육을

위한 환경을 제공한다. 장소적 맥락 안에 존재하는 추모의 기억을 통해 케네디, 린치 당한 세 명의 흑인 노예, 그리고 과거와 현재 속 정치적, 인종적 폭력의 희생자들을 기린다.

시닉 허드슨 프로젝트는 과거의 유산을 보존하는 동시에 재활용했다. 적응형 재사용 프로젝트로서 현장에서

에너지, 토양, 그리고 물의 순환을 만들어 내며 대상지의 이전 사용 방식을 가시화하고 미래를 위한 새롭고

지속가능한 켜를 더했다.

글 Stoss

Dealey Plaza and Martyr’s Park

Team: Stoss, MPdL Studio

Client: Mark Lamster, Dallas Morning News

Location: Dallas, TX, USA

Area: 27.55ac

Timeline: 2022~ongoing

Scenic Hudson

Team: Stoss, Mass Design Group, Labella

Client: Scenic Hudson

Location: Poughkeepsie, NY, USA

Area: 3.5ac

Timeline: 2021~ongoing

-

[STOSS] 도시 숲과 장소 만들기

Urban Forestry and Placemaking

[STOSS] 도시 숲과 장소 만들기

Urban Forestry and Placemaking

도시 지역의 나무 캐노피를 늘리는 것은 기후 변화에 적응하는 데 있어 매우 중요하다. 나무는 도시의 기온을 낮추고, 그늘을 제공하고, 건물의 에너지 사용량을 줄이는 등 지역 사회에 중요한 인프라로 역할 한다. 정신적·신체적 건강에 좋을 뿐 아니라 살고 싶은 지역 사회를 만들고 이웃과 교류할 수 있는 공간이 되어 준다.

오염된 각종 쓰레기, 건물과 도로로 덮인 토양 표면, 과도한 차량 통행량은 도시에서 나무가 자라는 데 좋지 않은 조건이다. 이런 도시 환경을 수목, 관목, 지피식물이 성장할 수 있는 건강한 생태계로 바꾸어 지역 사회의 새로운 중심부를 만들어야 할 필요성이 커지고 있다.

도시 숲 조성 프로젝트

트라이앵글 공원(Triangle Park)은 케임브리지(Cambridge) 시의 새로운 도시 숲 조성 프로젝트 일환으로 설계된 세 개의 작은 도시공원 중 하나이자 첫 번째 실험작이다. 케임브리지에서 빠르게 발전 중인 지역의 남겨진 공간에 조성됐으며, 정적이면서 활동적인 프로그램으로 구성된다. 공원은 번화한 거리에 완충 지대를 만들고 도시 열섬 현상을 완화시키고 생태 다양성을 증진시킨다. 도심 한복판에 위치한 공원에 약 400그루의 나무와 15종의 새로운 수종을 식재해 누구나 올 수 있는 도시 숲으로 기능하도록 했다.

나무와 사람 모두를 위한 공간을 만들고자 했다. 공

원 동쪽 가장자리에 있는 에드윈 랜드 대로(Edwin land

boulevard)의 차량 소음과 오염 물질을 차단하고 대상지

의 사회·환경적 잠재력을 활용하기 위해 단차를 뒀다.

공원 뒤쪽과 위쪽에는 다양한 자생 수목과 식물이 울

창한 숲을 이루고 있어 지속적인 유지·관리가 필요하다. 언덕에는 계단식 잔디와 선형 벤치를 배치해 커뮤니티 활동이 활발하게 이루어지도록 했다.

북쪽에는 잔디 언덕과 무대가 있는데, 산림 지대의 수

종으로 조성된 숲 덕분에 도로와 거리를 두게 돼 좀 더

편안하게 휴식을 즐기고 놀이와 공연에 집중할 수 있다. 삼각형의 대상지 남쪽에 토양을 파 빗물을 집수할

수 있는 저지대 숲을 조성했다. 중앙 광장에는 가지가

넓게 뻗은 수형의 수목을 심어 테이블과 의자에 앉은

사람에게 풍부한 그늘을 제공한다.

트리 사이클

2023 시카고 건축 비엔날레 설치 작품인 트리 사이클(Tree Cycles)은 시카고에서 나고 자란 통나무로 만들어졌다. 침입종인 녹색 딱정벌레(Emerald Ash Borerfh)로 인해

위험에 처한 느릅나무와 물푸레나무의 미래 모습을 상상한 작품이다. 생장, 벌목, 변화, 쇠퇴, 분해 등 도시에

서 일어날 수 있는 일련의 과정을 통해 수목의 역할을

탐구하고자 했다.

여러 개의 통나무를 묶어 표면을 가공해 앉을 수 있는

공간을 만들었다. 가공된 표면은 인간을 위한 공간으로, 쓰러지면서 만들어진 나무의 구멍은 굴속에 사는

동물의 서식처이자 겨울철 수분 매개체가 되어 동식물을 위한 공간으로 활용된다. 벤치 중간에 식물을 심어

통나무의 재생 원리를 관찰할 수 있게 했다.

도시 숲 형성에 필수적인 중간 단계에 나타나는 시카고 수목을 재료로 사용해 활용도가 낮은 공공 공간에

활기를 불어넣고자 한다. 수목의 부패와 분해의 사회

생물학적 효과를 다시 활성화하는 시범 공간으로 운영한다. 이는 도시 전역의 공터와 활용도가 낮은 공간을

생태적으로 변화시키는 일련의 생태 퍼포먼스가 될 것이다.

도시 숲의 영향

빠르게 진행되는 기후 변화와 생물 다양성 상실을 해

결할 수 있는 방안 중 나무 심기는 가장 실질적인 해결책이다. 오픈스페이스와 나무 캐노피가 매우 부족한

지역에 트라이앵글 공원의 작은 도시 숲은 긍정적인

영향을 미칠 것이다.

나무들이 성장하면서 자신만의 수형과 개성을 가지듯

이, 나무로 인한 사회·환경적 이점도 시간이 지남에

따라 계속해서 커지고 강화될 것이다. 비슷한 원리로

트리 사이클도 도시에 나무와 사람이 교류할 수 있는

새로운 공간을 제공해줄 수 있다. 죽은 나무에서 얻은

목재를 다시 도시에서 활용하는 것은 수목이 지닌 생태적 장점을 제고할 뿐 아니라 모임, 사교, 휴식을 위한

장소를 제공해 도시 공공 공간을 개선한다.

글 Stoss

Triangle Park

Team: Stoss, Nitsch Engineering

Client: City of Cambridge

Location: Cambridge, MA, USA

Area: 0.75ac

Timeline: 2016~2023

Tree Cycles

Team: Stoss, John Bannon, Kara James, Illinois Institute of

Technology M.L.A.+U, Jorge Mayorga, Erik Norwood

Client: Chicago Architecture Biennial

Location: Chicago, IL, USA

Area: 1,400ft2

Timeline: 2023

-

[STOSS] 장소를 만드는 기능적 요소

Utilitarian Components Creating Sense of Place

[STOSS] 장소를 만드는 기능적 요소

Utilitarian Components Creating Sense of Place

미국 도시 어디에서든 사람들이 찾지 않는 워터프런트, 버려진 시설, 황량한 공터를 쉽게 볼 수 있다. 이런 곳은 사회적 교류가 적고, 전망과 접근성이 좋지 않은 경우가 많기 때문에 도시에서 배제된 장소가 된다. 이곳을 창조적이고 실용적인 장소로 바꿀 수 있는 설계가 필요하다.

시티 데크(City Deck)와 서퍽 다운스 야외 원형 극장(Suffolk Downs Outdoor Amphitheater)은 전략적 홍수 방지책과 우수 시설 등의 기능적 요소를 갖추고 있다. 재해방지와 수공간의 접근성 강화라는 이중적 목적을 동시에 달성하면서 사람들의 발길이 닿지 않는 장소를 커뮤니티 중심지로 변화시키고자 한다.

시티 데크,

리버프런트를 도시의 앞마당으로 변모시키다

시티 데크는 그린 베이(Green Bay) 시가 추진한 폭스 리버프런트(Fox Riverfront) 재개발 사업의 초석으로, 구시가지의 시민을 위한 커뮤니티 공간이다. 대상지와 인접한 시내는 공터가 많았고 이용률이 저조했으며 강으로 인해 접근성이 낮아 활용이 어려운 상황이었다. 이런 문제를 해결하고자 강을 따라 새로운 오픈스페이스를 조성하는 도시설계 전략을 강구해야 했다.

데크를 도시의 연장선상에 뻗어 나와 도시 구조와 자연스럽게 어우러지는 다층적 모임 공간으로 계획했다. 이 데크는 홍수를 방지하는 요소이자 눈에 띄지 않는 우수 관리 시설로 역할 하는 맞춤형 벤치로서 향후 100년 간 홍수에 끄떡없도록 설계됐다. 그린 베이 도심과 연결되는 자전거 도로와 보행로는 1년 내내 이용할 수 있다. 활기를 되찾은 이 강변은 가족, 직장인, 지역 주민 등 다양한 사람이 어울릴 수 있는 공간으로, 휴식을 취하고 공연을 관람하며 일몰을 감상할 수 있는 도시의 앞마당이 되었다.

*환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부

글 Stoss

City Deck

Team: Stoss, Vetter Denk Architects, Graef Anhalt and Schloemer

and Associates, STS Consultants, WF Baird Associates, Clark

Dietz, Light THIS!, Pine + Swallow

Client: City of Green Bay

Location: Green Bay, WI, USA

Area: 2.5ac

Timeline: 2005~2013

Suffolk Downs Outdoor Amphitheater

Team: Beals and Thomas, Sanborn Head & Associate, AKF Group,

LLC, JMA, Silman, LAM, P&S, IC, KMA

Client: HYM

Location: East Boston and Revere, MA, USA

Area: 1.7ac

Timeline: 2021~onging

-

[STOSS] 디자인 상세의 중요성

The Art of Placemaking Is in the Detail

[STOSS] 디자인 상세의 중요성

The Art of Placemaking Is in the Detail

조경설계는 단순히 계획만 세우는 것이 아니라 개념을 수립하고 프로젝트로 구현하는 것이다. 활용, 점유, 변형이 가능하며, 작동하는 공공 공간과 지나치는 공간이 아니라 머무는 공간을 만들고자 한다. 좋은 공간을 만들기 위해 벤치, 조명, 포장 등 세부적인 부분에 대한 디자인을 연구한다.

연결성과 커뮤니티를 강화하는 사회적 공간

오랜 역사를 지닌 하버드대학교 광장(이하 하버드 광장)은 캠브리지 스트리트 지하도 위에 위치하며 과학 센터, 북부 캠퍼스와 이어져있다. 이용률이 저조하고 황폐한 들판이었던 이 공간을 캠퍼스의 주요 만남의 장소로 변화시켜 학생과 교직원, 방문객, 지역 사회를 연결했다. 다양한 프로그램이 진행될 수 있게 유연한 설계를 적용했다. 빗물을 배수할 수 있도록 굴절시킨 지표면은 시설 장비, 물·온도 관리 시스템을 내장하고 있다. 옻나무와 은행나무 군락은 조용한 휴식 공간을 제공할뿐 아니라 레인 가든으로 활용된다. 정밀하게 설계한 7개 벤치와 독특한 모양의 17개 벤치는 프로그램에 따라 다양하게 활용할 수 있다.

사람은 정해진 규칙에 따라 움직이지 않는다는 원칙을 가지고 공간을 만들기 때문에 하나의 방식으로 모든 공간을 설계할 수 없다. 최근까지 벤치는 효율적이지만일률적인 부품과 조립을 통해 생산됐다. 이로 인해 평균적인 인체에 맞춰진 전형적인 벤치가 대량 생산되어 왔다. 이를 탈피하고자 생산 및 연관 모델링 소프트웨어를 활용해 다양한 신체 크기와 유형에 적합한 의자를 제작하고자 한다.

*환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부

글 Stoss

Harvard Plaza

Team: Stoss, Vanasse Hangen Brustlin, Simpson Gumpertz & Heger, Project Projects, Light THIS!, Thompson Engineering, Pine & Swallow, Vav International, Parallel Development, Building Conservation Associates, Haley & Aldrich, Howeler +Yoon, Irrigation Consultants

Client: Harvard University

Location: Cambridge, MA, USA

Area: 2ac

Timeline: 2011~2013

Gerstacker Grove

Team: Stoss, Mannik Smith Group, Illuminart

Client: University of Michigan

Location: Ann Arbor, MI, USA

Area: 4ac

Timeline: 2013~2015

-

[STOSS] 에세이: 일상을 바꾸는 긍정적 변화

[STOSS] 에세이: 일상을 바꾸는 긍정적 변화

설계는 협동에서 시작된다

스토스의 작업은 대상지와 지역 사회에 기반을 둔다. 프로젝트를 통해 역사, 생태, 용도, 문제점까지 대상지가 가진 특징을 배우고자 한다. 대상지와 그 주변에 살고, 대상지를 지나가며 이용하고, 대상지에 관심을 가진 다양한 사람 및 이해관계자와 좋은 관계를 맺고 그 관계를 오랫동안 유지하는 것이 성공적인 오픈스페이스를 만드는 핵심 전략이라 생각한다.

해수면과 온도 상승, 심각해지는 악천후, 빈번해지는 홍수 등 점차 예측하기 어렵게 바뀌는 기후에 대응할 수 있는 설계와 정책을 실현할 방안을 마련하기 위해 지자체, 비영리 기관, 시민 모두가 협동하는 것이 무엇보다 중요하다. 그린 인프라와 자연에 기반을 둔 해결책을 확장하는 것도 중요하다. 거리, 오픈스페이스, 건물, 인프라를 사회·경제적으로 공평하게 제공할 뿐 아니라 우수를 집수하고 흡수할 수 있도록 설계해야 한다.

자연과 함께하는 도시계획

도시는 토지 소유권, 상업, 산업, 인프라,네트워크 등 도시 내부 원리에 의해 조성됐다. 그 과정에서 자연은 훼손되고 방치되고 흔적조차 없이 사라졌다. 이로 인해 필수적인 환경 기능이 사라지고 기후에 부정적 영향을 미쳤다. 동식물의 서식처가 파괴되고 인간의 건강과 복지에도 해로운 상황이 됐다.

도시와 도시 권역이 환경 시스템과 맺고 있는 역학 관계를 활용하면 더 나은 기능을 발휘하는 건강한 장소를 만들 수 있다. 누구와 함께, 누구를 위해, 무엇을 디자인할 것인지 끊임없이 고민해 자연과의 친밀감을 높이고 문화적 활력을 불어넣는 도시계획과 설계 체계를 마련하고자 한다.

기후 변화에 대응하는 설계

강, 바다, 폭풍으로 인한 홍수, 폭염, 산불, 대기 오염, 공중

보건 악화, 생물 다양성 상실 등은 사회적으로 취약한 지역

사회에 불균형한 영향을 미치고 있다. 우리는 변화를 포용하고 새로운 기술을 연구하고 모델링하고 시험하고 친환경적인 기후 해결책을 제시하며 지역에 적합한 설계를 통해 문

제들을 해결해 나가고자 한다. 다양한 문제에 노출되어 있는

대도시뿐 아니라 환경 변화에 예민하게 반응하는 작은 공간

에도 적용할 수 있는 설계를 하고 인간, 야생 동물, 식물 모

두 살아갈 수 있는 공간을 조성하고자 한다.

공원의 역할

공원은 오랫동안 놀이터, 도심 속 휴식처, 레크리에이션과

운동을 위한 공간으로 존재해 왔다. 사회적 인프라로 중요하게 작동하는 공원의 역할과 힘, 규모를 활용해 기후 변화, 사회 및 인종 형평성, 공중 보건, 생물 다양성, 서식처 훼손, 자연에 대한 접근성 등의 문제를 해결하고 시민들의 삶을 좀

더 풍요롭게 할 수 있다. 철저한 분석과 적극적 참여, 대상지

의 전통 문화와 상징 학습, 창의적이고 광범위한 프로그램

마련, 복잡하게 얽힌 문제 해결, 새로운 디자인 언어 도입을

통해 공원과 오픈스페이스에 새로운 역할을 부여하고자 한다. 이를 통해 지역 사회에 다양한 커뮤니티를 형성하고 직면한 수많은 과제에 대한 유의미한 해결책을 찾고자 한다.

새로운 아이디어를 위한 실험의 장

아직 해결책이 없는 문제를 마주하기도 하고, 어떤 아이디어

나 재료로 단순하게 문제에 접근하고 싶기도 하다. 하지만

우리의 연구가 계속해서 전진하며 다음 단계로 나아가고 오늘날 아직 존재하지 않는 해결책을 (때로는 예상하지 못한 파트너와 함께) 개발하기 위한 수단으로 작용하고 있다는 것을 독특하고 실험적인 설치물과 전시를 통해 선보이고 있다. 비판적

시각과 사고를 유지하면서 새로운 아이디어와 기술을 클라이언트에게 제안하고 프로젝트에 적용할 수 있도록 해야 한다.

지속가능성과 회복탄력성에 초점을 둔 설계

크고 작은 프로젝트를 하면서 경관, 공공 공간이 지역 주민,

노동자, 방문객을 불러들이기 위해서 단순히 아름답기만 해선 안 된다는 것을 깨달았다. 정해진 예산 범위 내에서 지속

가능성과 회복탄력성에 초점을 둔 설계가 필요하다. 독특하고 매력적이면서 눈길을 사로잡는 설계에 기능적이고 친환

경적인 요소를 녹여냄으로써 일상과 여가를 위한 환경을 조성하고 이전에는 잘 몰랐던 가치와 매력을 발견할 수 있는

공간을 만들어야 한다.

활기찬 공공 공간을 위한 노력

도시의 공공 공간은 점점 더 새로워지고 있다. 다양한 사람

을 끌어들이고, 변화하는 라이프스타일과 업무 환경에 대응

하며, 상상할 수 없었던 새로운 용도로 쓰이는 공간으로 재창조되고 있다. 따라서 우리는 예측할 수 있는 행동뿐 아니라 예상하지 못한 활동까지 고려한 역동적이고 유연하며 대처 가능한 프로그램을 만들고 설계해야 한다. 끊임없는 브레인스토밍을 통해 변화하는 이용자를 위한 여러 방안과 한

공간에서 여러 활동을 할 수 있는 방법을 고안해야 한다. 방치되어 사용되지 못하는 공간이 많은 사람이 모이고 활기

넘치는 커뮤니티 공간으로 변모될 수 있도록 많은 노력을 해야 한다.

미래를 대비한 설계

미래 기후에 대비한 설계는 시간의 흐름에 적응하고 변화할

수 있는 탄력적 조경 시스템을 구축하는 것을 의미한다. 우

리는 끊임없는 학습과 연구를 통해 기후에 대한 적응력과

회복력을 갖춘 설계를 하고, 예상할 수 없는 환경과 미래에

적응할 수 있는 디자인을 만들고자 한다.

-

나의 식물에게

나의 식물에게

조경의 특징 중 하나는 살아 있는 재료, 식물을 다룬다는 점입니다. 식물은 참 재미있는 소재입니다. 자라나 잎을 틔우고 꽃을 피우고 다시 지며 공간에 변화를 만들어내고 시간의 흐름을 느끼게 합니다. 굵어지는 줄기와 점점 높아지는 수목의 캐노피는 세월의 적층을 보여줍니다. 누군가는 식재가 조경설계의 핵심이라고 이야기하고, 어떤 이는 식물은 설계에 더해지는 요소일 뿐 전부가 되어서는 안 된다고 이야기 합니다.

“공간을 만드는 조경가에게 식물은 어떤 존재일까요?” 이 물음을 토대로 식물에 대한 다양한 이야기를 나누고자 합니다. 내게 영감을 주는 식물, 좋은 나무를 고르는 법, 모두가 말리겠지만 꼭 한 번 써보고 싶은 수종, 식재 과정에서 겪었던 웃지 못 할 에피소드, 잘못된 식재 사례 바로잡기, 조경에서 식물은 꼭 필요한 것인지에 대한 고민 등 식물과 얽힌 다채로운 글감을 여덟 명의 조경가에게 건넸습니다. 식물에 대한 조경가들의 지극히 사적인 이야기가 독자들에게 신선하게 가 닿기를 기대합니다. 진행 김모아, 금민수, 이수민 디자인 팽선민

---

식물의 가치를 설계 언어로 번역하다 _ 조혜령

불가피한 난제, 불가능한 애도 _ 허대영

식물의 감 _ 최재혁

아름다운 공간을 지키기 위한 고민 _ 박경탁

조경가, 식물을 얼마나 잘 알아야 할까 _ 이해인

나의 디자인 중심 _ 김태경

조경가와 식물, 조경가의 식물 _ 박주현

식물의 가치를 만드는 법 _ 김수린

-

[나의 식물에게] 식물의 가치를 설계 언어로 번역하다

[나의 식물에게] 식물의 가치를 설계 언어로 번역하다

이성과 감성 사이

조경가에게 식물은 어떤 의미인가. 순간 제인 오스틴의 소설을 영화화한 ‘이성과 감성(sense and sensibility)’이 생각났다. 두 주인공 가운데 언니 엘리너는 침착하고 바른 판단을 중시하는 ‘이성’을 대표하는 인물이고, 동생 메리앤은 열정에 자신을 맡기는 ‘감성’을 대변한다. 이들은 각기 힘든 연애를 겪으며 자신에게 부족한 일면을 보완할 기회를 만들어가고 결국엔 좋은 배우자를 만나게 된다.

이성과 감성 사이에서 식물을 다루는 조경가의 역할과 입장은 어때야 할까. 식물의 이름과 특징 등 개체적 탐구로부터 확장해(각주 1) 첨단 소프트웨어와 장비로 대상지의 자연(식물의 집단)을 분석하고 데이터를 도출한다. 하지만 조경계획과 설계라는 직무 특성상 이를 바탕으로 이용자의 미적 경험을 상상하는 작업은 식물을 다루는 조경가의 기초이자 목표다. 조경을 과학과 예술이 융합된 실천적 종합 예술이라고 하지 않던가. 조경가는 이성과 감성 사이를 넘나들며 식물의 가치를 설계 언어로 번역하는 일을 한다.

조경 디자인 매체로서 식물

조경가에게 식물은 지형이나 바위, 물과 같은 자연 요소 중 하나다. 살아 있는 자연의 재료를 다룬다는 의미는 유사 분야의 직무와 구별되는 지점이기도 하지만 낮과 밤, 날씨와 계절, 지형과 고도, 곤충과 동물 등 식물과 관계되는 모든 현상의 시공간적 함수가 추가된다. 단순히 식물이라는 재료를 나열하는 행위는 지양해야 한다. 적합한 식물을 선택하고 조합해 이용자들의 감각과 감정을 유발하는 재구성의 작업이 필요하다. 이때 식물은 비로소 조경 디자인의 요소가 아닌 매체가 된다.(각주 2) 디자이너로서 조경가는 식물학의 본질을 이해해야 하며 생태학의 기본에 친숙해야 한다. 원예학이나 농업학, 임업학으로부터 적절한 기술을 활용할 줄 알며 무엇보다 형태, 질감에 대한 안목과 화가의 기술이나 문학의 표현에 특별한 감수성을 지녀야 한다.(각주 3)

이처럼 식물은 조경 디자인의 매체가 되어 설계자와 이용자 간의 커뮤니케이션을 매개한다. 매체는 때론 정원, 공원, 초지, 숲 등의 ‘서식처 재현’의 형태로 해석되기도 하고 ‘문화적 메시지’로 안내되기도 한다. 필자는 영화나 소설, 시 구문에서 식물에 대한 문화적 콘텐츠 발굴을 즐긴다. 문학가들이 표현하는 식물은 어느 조경가의 수려한 식재 디자인 못지않는 경관을 선사한다. 특히 박완서 소설에서는 식물의 특징을 인물에 대입시켜 생명력을 불어넣는 묘사 글을 심심치 않게 발견할 수 있어 흥미롭다. 실제로 그는 경기도 구리시 아치울 마을 노란 집에 거주하며 마당 가꾸기에 정성을 쏟을 만큼 식물을 사랑했다고 전해진다. 봄이면 딱딱한 나무줄기 가장귀에서 꽃자루도 없이 선명한 홍자색 꽃을 터뜨리는 박태기나무의 특징을 복희의 첫사랑에 요동치던 떨림으로 묘사하는가 하면, 여름철 강렬한 주황색의 능소화는 팜 파탈 현금을 묘사하는 식물로 등장한다. 그밖에 싱아, 파드득나물, 며느리밥풀꽃 등 수십 종의 식물들은 그녀의 자전적 소설 또는 수필 구석구석에서 추억과 심경을 대리하며 독자와의 공감을 시도한다.

조선 최고 학자이자 개혁가인 다산 정약용은 어떠한가. 다산은 좌뇌와 우뇌, 이성과 감성을 두루 갖춘 정원가임이 틀림없다. 특히 다산의 풍부한 식물학적 지식은 정원에서 식물을 실용적으로 활용할 뿐 아니라 감각적으로 감상하는 태도도 제시한다. 국화의 아름다움을 남긴 여유당전서 1집 13권 『국영시서』에는 가을 밤 흰 벽 앞에 국화 화분을 세워 놓고는 촛불을 멀고 가깝게 비춰가며 벽 위에 어리는 국화 그림자를 감상하는 몽환적인 연출 방식이 잘 묘사되어 있다. “먹을 수 있어야만 실용이 아니라 정신을 기쁘게 해서 뜻을 길러주는 것도 가치가 있다.”(각주 4)

캐스팅과 연출

몇 년 전 건설사와 함께 주택 전시관 작업을 할 기회가

있었다. 최근 많은 브랜드가 팝업 형태의 체험 공간을 만들고

브랜드의 가치와 이미지를 담는 매체로 정원을 적극적으로

활용하고 있다. ‘드림 하우스’란 이름으로 부산에 오픈한 견본

주택 전시관은 팬데믹 시대 새로운 트렌드를 반영한 단지 조경

콘셉트와 주거 문화를 전시하는 공간으로 활용됐다. 좁고

높은 입면의 정원 속에는 구불구불한 산책로와 시적인 교목의

캐스팅이 중요했다. 키는 8m, 수관 폭은 3.5m 내외, 2.5m

정도의 지하고가 확보된 나무가 필요했다. 3층 홀 복도에서

계단실로 내려가는 공간에서 감상할 수 있는 수관고의 볼륨이

온전히 시선에 담겨져야 했으며 무엇보다 전체 공간에서

초점이 되는 구조로서 지배하는 힘도 필요했다. 수없이 많은

종류와 규격(미세하지만 다른 캐노피 형태)의 교목을 찾아다녔고

시뮬레이션했다. 주인공 나무가 결정된 후 빈 공간에도 몇 개

없는 테마 질서를 설정했다. 산책로의 시작은 향기가 은은한

은목서로, 수관 하부 주변은 온전히 비워둬 굽은 길과 빈

공간의 담백함을 살리고자 했고, 뾰족한 모서리 공간은 몇 개의 층위를 가진 식재 레이어를 두어 깊이감을 줬다. 정원의 채광은 유리를 커튼월 재료로 사용해 자연광을 충분히 들게

했지만, 자연 환기를 할 수 있는 폴딩도어 설치, 내부 덕트의

위치 등은 식물 유지·관리에 아쉬움을 줬다. 결과적으로

3년의 유지·관리 끝에 이 프로젝트는 건설사의 결정으로 철거

중이다. 나에게는 대형목 식재와 관리가 얼마나 어려운 일인지

깨닫게 해준 케이스다. 관리 도중에 중견 조경가에게 자문을

구하기도 했다. “대형 교목을 심는 일은 마치 집을 떠서 옮기는

일과 같다”며 일침을 줬다.

윤리와 서명

몇몇 조경 현장은 관리를 통해 가까이서 두고 보고 있다. 내가

선택한 식물들이 어떻게 적응하고 변화하는지, 다음 작업에는

어떤 자세로 임해야 하는지가 시공과 관리 과정에서 깨달음을 준다. 그래서 반기지 않더라도 때로는 그곳을 암행해 식물을

살피기도 하고 비가 억수같이 쏟고 난 다음에는 집 주인에게

정원의 안녕을 묻곤 한다. 매번 나갈 수 없다는 핑계로

10년 가까이 내가 설계한 정원을 돌봐주는 고마운 한 시민

정원사가 있다. 그는 전문가다운 복장을 하고 식물이 심겨진

화단에 꿇어앉아서 시든 잎을 정리하고 진드기가 들끓으면

일일이 손으로 잎과 줄기를 훑어가며 박멸한다(F&B 시설 내부는

농약 살포를 되도록 지양한다). 지상부 식물을 육안으로 관찰하고

뿌리에 이상이 없다 싶으면 흙을 뒤집어 손으로 점검한 다음

내게 사진을 보낸다. 워터 컴퓨터를 다시 세팅하거나 일정

기간 잠가두라는 지시를 내린다. 때로는 그를 통해 쓰지

말아야 하는 수종과 토양 배합의 지침을 가르침 받기도

하고, 가지치기를 통해 살려 새롭게 형성되는 공간의 형태와

미(완벽한 타이밍의 전지를 통해 보여줄 수 있는 끊이지 않는 개화와 착과

능력)를 제공하며 나에게 깨달음을 준다. 죽거나 병에 걸린

상처 입은 식물도 적절한 가드닝 스킬을 통해 정원의 건강성을

향상시킨다. 비로소 정원의 식물은 디자이너와 가드너가 함께

가꾸는 과정에서 재발견되는 것이라고 해야 할까.

그동안 잘못 심어서 그리고 운영한 나무들에게 고백한다.

앞으로 도면에 허식을 보이거나 콘셉트를 온갖 미사여구로

포장할 고민보다 앞으로 나의 식물에게는 생명력이 넘치는

부식토와 양토를 처방하고 너희들을 더 이해하리라.

땅을 더욱 진심으로 읽고 해석할 수 있도록 노력하리라.

**각주 정리

1. 『식물의 종(Species Plantarum)』(1753)을 집필한 스웨덴 식물학자 칼 린네는 “이름 없이는 영원한 지식은 존재할 수 없다”고 주장한다. 식물의 이름을 아는 것은 곧 조경의 대상인 자연의 시스템을 이해하는 첫걸음 아닐까.

2. 김아연 외 26명, 『한국 조경의 새로운 지평』, 도서출판 한숲, 2021, pp.212~223.

3. 닉 로빈슨, 『식재 디자인 핸드북』, 도서출판 한숲, 2018, p.44.

4. 성종상, 『인생정원』, 스노우폭스북스, 2023, p.68.

조혜령은 경희대학교, 그라니치대학, 서울대학교에서 원예와 조경을 공부했다. 정원이 갖는 문화적·사회적 가치를 믿으며 이론과 실무의 경계를 탐색하는 조경가로 현재는 조경하다열음의 연구소장으로 재직하고 있다.

-

[나의 식물에게] 불가피한 난제, 불가능한 애도

[나의 식물에게] 불가피한 난제, 불가능한 애도

특별한 설계자

1990년 조경학과에 입학했고, 고향의 시골 어르신들은 “대체 조경이 뭐냐”며 물었다. 동네에서 그래도 세상 물정 꿰고 있다는 어르신이 먼저 나서서 “조경은 나무 심는 게지”라고 답하곤 했다. 당시에는 조경을 한낱 나무 심는 일로 잘못 알고 있다고 억울해하면서, 전체 배치도도 그리며 포장과 시설물을 섬세히 디자인하는 일도 조경이라고 애써 항변하기도 했다. 이제 생각이 완전히 다르다. 식물만을 다루는 건 분명 아니지만, 우리는 ‘식물’이라는 ‘특별한’ 재료에 대해서 고민해야 하는 ‘특별한’ 설계자들이다.

식물 재료는 탄생과 성장과 쇠퇴라는 삶의 여러 단계를 지나 죽음에 이르기까지 끊임없이 변화한다. 개체가 처한 환경에 따라 미묘하게 다른 모습을 지니므로 그 개별 형태는 실로 무한하다. 게다가 적절히 관리해서 무리 없이 자란다면, 식물은, 특히 나무는 살아갈 자리를 정한 설계자보다도 이 땅에 더 오래 살아남을 존재이기도 하다. 이 재료에는 내구 연한이 없다. 여기까지 생각이 미치면 식물을 대하는 마음이 한없이 숙연해진다.

발췌한 마음, 난제

고백하자면, 천변만화하는 식물 재료에 대한 내 지식은 체계적인 공부와는 거리가 멀고 관심도 변변치 않아서, 설계사무소에서 함께 고생한 고수들이나 협의에서 만난 발주처 조경 담당들로부터 귀동냥으로 주워섬긴 게 대부분이다. “석류나 노각은 겨울 바람에 약해서 담으로 막힌 데 모아 심어라”, “산사, 마가목은 도시에서 잘 살지 못하니 다른 나무로 바꾸라”는 식으로 실제 식재 공사와 식물 성장, 유지·관리 과정을 지켜본 경험 많은 실무자들을 통해서 배운 것이다.

그래서 수종, 초종의 식물 리스트를 만들 때 언제나 조심스러운데, 그러다가도 읽던 책에서 불현듯 영감을 받기도 한다. 이를테면, 징그러운 묘사들이 있어 ‘호더(hoarder)’와 ‘호러’를 오가는 김인숙 작가의 소설 『자작나무 숲』의 도입부한 대목. “하얗게 서 있는 나무들의 숲이었다. 하얗고, 곧게. 그리고 빛을 뿜어내는 숲이었다.”(각주 1) 눈앞에 희부연 밤 풍경이 펼쳐지는데 껍질이 찬연한 이 나무들을 외면할 재간이 있겠는가. 하자 걱정일랑 잊어버리고 빛을 쏘아 올리기 위해서 식재 평면도의 표를 늘려서 자작나무를 넣고 무리 지어 심는다. 기본이 탄탄치 못한 잡지식과 뜬금없는 충동도 문제지만, 설계한 식물들을 현장에서 눈으로 직접 확인하고 실수와 오류를 보완하는 피드백 과정을 거치지 못한다는 게 무엇보다 뼈아프다.

“초보들이 식재 도면을 그리나 봐요”(천만에, 초안은 내가 한 거야), “좁은 땅에 식물들이 자잘하게 뒤섞여서 너무 조잡해요”(맙소사, 또 빌어먹을 스케일 감이 문제로군), “중요한 공간이니까 소장님이 직접 신경 써주세요”(알았다고 이 양반아, 내가 그렸다니까). 별나게도 식물에 밝으시나 심사는 까탈스러운 자문위원이나 발주처 담당자를 만나게 되면, 볼 빨간 얼굴과 너덜너덜해진 심정을 애써 감추고 다스리면서 사무실로 돌아온다. 뭐가 문제인가, 괜찮아. 하지만 그런 날 밤이면 비평에 관한 책을 절로 떠올리고 남몰래 뒤적인다. 이를테면, 꾹 눌러 밑줄 친 이런 부분. “비평가들이란 하렘의 환관과 같다. 매일 밤 그곳에 있으면서 매일 밤 그 짓을 지켜본다. 매일 밤 어떻게 해야 하는지는 알고 있지만, 그 자신은 그걸 할 수가 없다.”(브랜던 비언)(각주 2) 물론 품위 있는 오십 대 쿨가이로서 맹세컨대 이렇게 야멸차고 한편으로는 애잔한 문장들을 즐기지 않는다. 다만 검토와 지적, 비판과 비평을 당하는 비슷한 처지에 공감한 나머지 그저 음험한 미소가 지어질 뿐이다, 라고만 해두겠다.

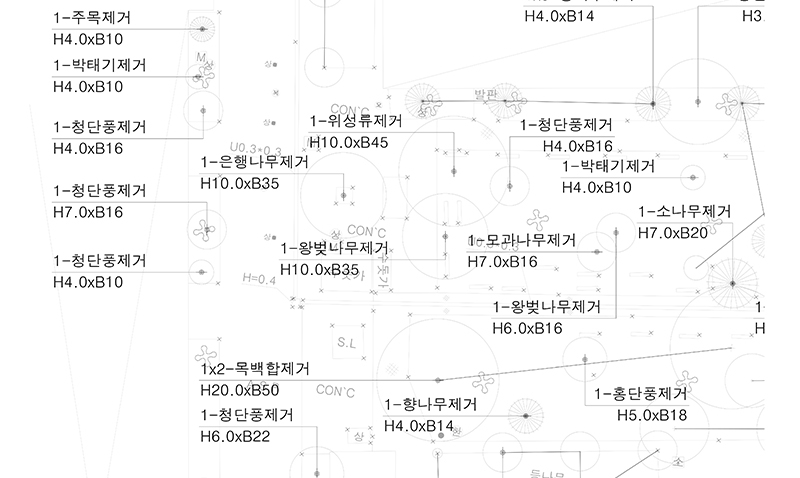

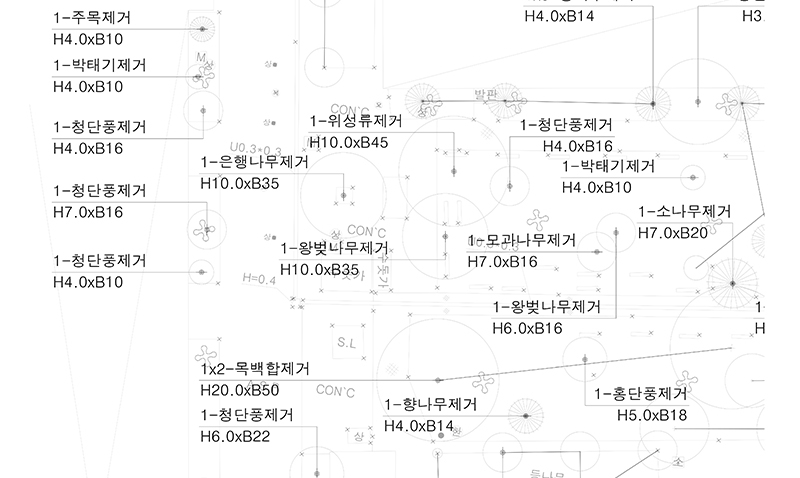

발췌한 마음, 애도

최근 몇 년 사이에는 초·중·고교의 신축보다는 증·개축

사업들이 대폭 늘어나서 사무실 프로젝트 중에서 비중이

꽤 커졌다. 교사동의 증축, 개축은 수업에 지장을 주지 않는

게 무엇보다 앞서는 전제라서, 새 건축물을 운동장이나

녹지가 있던 자리에 짓고 원래 건물을 철거해서 운동장으로

만드는 경우가 많다. 달리 말하면, 식물을 새로 심는 일에

앞서서 원래 있던 나무와 풀들을 옮기거나 제거하는 일을

도맡아야 한다는 뜻이다.(각주 3) 우리가 설계한 대학 캠퍼스 강의동

신축 공사를 사례로 보면, 건축물 한 동을 짓기 위해서

평균 5,000~6,000m2 면적의 숲과 그곳에서 살던 교목 약

700~800그루를 거의 전량 제거하며, 여기서 임목 폐기물은

땅 위 줄기, 가지와 지하의 뿌리를 모두 합쳐서 적어도 100톤

이상 나온다. 도시지역 초·중·고교들도 증·개축 사업을

하면 학교 한 곳마다 교목은 평균 100~200주, 임목 폐기물

60~70톤을 처리해야 한다. 대지 전체를 파헤치니까 가식할

장소가 마땅치 않고 옮겨 심자고 해도 공사비가 빠듯해서

이식 수목의 유지·관리는 뒷전이다.

이런 프로젝트들의 설계 초반에 존치와 이식, 제거 여부를

결정하기 위해서 현장 조사를 다니다 보면 흔치 않은

나무들을 만나기도 한다. 작년 춘천의 학교에서는 이름만

들으면 왠지 별똥별 같은 위성류渭城柳(Tamarix chinensis)를

난생처음 봤다. 그다지 말쑥하지는 않지만 키 10m, 흉고직경

45cm로 우람하게 서 있는 유별난 모습. 화석으로만 남았던

메타세쿼이아가 1943년 7월 말 중국의 깊은 산속에서 무려

35m 높이의 커다란 나무로 살아있음을 기적처럼 목격한

학자의 충격에 비하면 새 발의 피가 되겠으나, 잎이 나질

않아서 처음 본 2월에는 그냥 버들일까 했던 그 나무가

바로 위성류임을 구글 렌즈와 수목 도감으로 거듭 확인하고

올려다보는 마음이 묘했다. 2023년 7월 말의 작열하는 여름

볕을 잠시나마 잊을 정도로. 하지만 이 나무도 갑작스레

죽음을 맞을 것이다. 위성류는 불운하게도 운동장으로 바뀔

건물 중정 귀퉁이에 서 있고, 이식해서 살리기에는 덩치가

너무 큰 나무다.(각주 4)

애도하며 반성한다. 시인 이성복의 아포리즘을 모은 『네

고통은 나뭇잎 하나 푸르게 하지 못한다』의 제목 자체를 즐겨

인용하며, 그래도 내역 작업으로 고통스럽게 야근하면서

유기질 비료를 무수히 잡아줬기 때문에 “나는 예외다”라고

너스레를 떨어왔건만, 이제는 푸른 잎은커녕 나무를 통째로

없애는 일에 가담하는 처지니 말이다. 정작 식물을 사랑해야

할 사람은 놓치고 사는데 소설가 김연수가 일깨우는, 이를테면

이런 장면. “나무는 저마다 다른 나무인데 하나의 이름으로만

부르니까 이런 일이 일어나는 게 아닐까요? 오늘 우리는

은행나무니 향나무니 하는 이름 말고 그 나무만의 이름을

찾아주기 위해 여기 모였습니다.”(각주 5)

아파트 단지 철거를 앞두고 그곳에서 삼십여 년을 함께

살아온 나무들을 떠나보내야 하는 주민들이 스무 명 남짓

모여서 치르는 의식은 나무마다 각자 고유의 이름을 붙여서

함께 불러보는 것이다. 소설 속 주인공은 무지개다리를 건너간

반려견 ‘궁금이’를 추억하며, 어느 칠엽수에게 ‘궁금이와 함께

웃는 나무’라는 이름을 지어준다. 식물들이 개별화된 자신에

대해서 말할 수 없으니, 순전히 우리가 세심하게 지켜보고

알아듣고 불러주어야 하는 일이다.

나에게 별다른 기억이 없는 개체, 개별적이지 못한 개체에

대한 애도가 어떻게 가능하겠는가. 일하다 보면 식물을 아끼고

보호하는 사람이 여전히 많다. 이들이 식물과 나눈 교감을

찬찬히 새겨듣고, 커다란 나무는 공사 범위에 대해 설득하고

고쳐가면서 최대한 존치하며 작은 나무는 가식장을 잘

골라서 한 그루라도 더 옮기고 살려야 할 것이다. 학교 나무인

목백합 주변의 잘 가꾼 나무들까지 함께 동산으로 만들어

달라고 신신당부하던 교무부장, 원래 나무는 잘 몰랐는데

재산 대장 처리를 하느라 나무들을 이리저리 살펴보다가

정이 들어서 마냥 이렇게 보내서는 안 된다던 학교 행정실장,

캠퍼스 나무를 하나라도 건드리려면 반드시 허락을 받아야

한다고 소문이 난 교수. 모두 식물과 함께 한 추억들을 온전히

지켜내고자 설계자를 바르게 인도하는 든든한 후원자다.

나이가 들면서 야속하게도 자신에게 고통을 주는 일에만

유독 예민해진다. 그러니 “네 이웃을 네 몸처럼 사랑하라”는

명령은 날이 갈수록 점점 더 지키기 힘들 것이다. 어디까지가

이웃한 생명이며, 어떻게 이웃의 고통을 지겨워하지 않고

그 삶을 도울 수 있을지 고민한다. 조경설계는 식물의 삶과

죽음, 그리고 공감하는 사람의 마음까지 염두에 두어야 하며,

이렇게 아름다움의 영역을 확장하는 것이 조경 일의 속 깊은

본질이라고 믿는다.

**각주 정리

1. 김인숙, “자작나무 숲”, 『이효석문학상 수상작품집 2023』, 북다, 2023, p.177.

2. 빌 헨더슨·앙드레 버나드, 최재봉 역, 『악평: 퇴짜 맞은 명저들』, 열린책들, 2011,pp.154~155. 참고로 브랜던 비언(1923~1964)은 아일랜드의 작가.

3. 전에는 주로 산림에 적용하는 ‘벌목’과 ‘뿌리뽑기’만 있었는데, 올해

『2024년 건설공사 표준품셈』은 유지·관리 부문에 ‘가로수 제거(1-2-20,

24년 신설)’를 추가했다. 도시에서도 가로수나 도시림 등 수목을 제거하는

공사가 많아졌다는 하나의 방증일 것이다.

4. 한국도로공사에서 이식한 약 2만 그루의 자생 수목을 대상으로

성공한 비율을 정리한 논문에 따르면, 근원직경이 커질수록 이식

성공률은 감소하며 예측 회귀 모형은 “Y=-0.811X+88.627(X=근원직경,

Y=이식성공률)”이었다. 이 식에 따르면 흉고직경 45cm(근원직경

54cm)의 위성류를 이식해서 성공할 확률은 45%에 불과하며, 가식

후 다시 옮겨서 정식한다면 20%까지 생존율이 줄어들 것이다. 이상철

외 2인, “자생수목 이식 성공률에 관한 연구”, 『한국조경학회지』 43(2),

2015, pp.23~29.

5. 김연수, “나 혼자만 웃는 사람일 수는 없어서”, 『너무나 많은 여름이』,

레제, 2023, pp.25~26.

허대영은 서울대학교 조경학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사학위를 받았다.1999년 이후 사반세기에 걸쳐 설계사무소에서 일하고 있으며, 조경설계 힘(studio HYMH) 소장이다.

[STOSS] 주민 참여 디자인

Community Driven Design

오픈스페이스를 설계할 때 대상지와 커뮤니티의 특수성과 특징을 이해하는 것은 필수적이다. 프로젝트 설계는 장소의 역사, 생태적 가치, 활용과 문제점 등을 배우는 기회를 제공한다. 성공적인 오픈스페이스 설계 및 구현을 위해서는 대상지 인근 거주자, 소유자 등 다양한 이해관계자와 장기적 관계를 구축하고 소통하는 것이 중요하다. 일반적인 접근법과 다르게 이러한 소통을 위한 최적의 여건을 수립하는 것이 스토스 디자인 프로세스의 핵심이다. 이를 위한 가치를 설정하고, 전략 및 도구를 개발하고 동시에 주변 상황과 요구 사항을 고려한 통합적인 접근법을 추구한다. 형평성, 포용성, 그리고 다양성 포용적인 커뮤니티 참여 전략이 모클리 공원 비전(Moakley Park Vision)의 핵심 요소였다. 디자인 팀은 공원 관리 팀과 함께 공원의 미래에 대한 지역 사회의 의견을 수집해 지역 커뮤니티의 우려와 관심사를 고려한 비전을 정립하고, 최종 비전에 대한 지원을 이끌어 내는 커뮤니티 참여 전략을 만들고자 했다. 광범위한 전략 수립으로 다양한 이들의 의견을 반영했다. 오픈 하우스와 현장 이벤트는 이러한 참여 전략의 기반이 됐다. 대표 행사인 디스커버 모클리(Discover Moakley)는 회복탄력성 교육을 위한 부스, 지역 업체의 다양한 프로그램 등을 통해 공원에 재미와 활력을 불어 넣었다. 이외에도 디지털 및 대면 설문조사, 일대일 인터뷰, 매핑 활동 등을 통해 지역 주민의 공원 활용법에 대해 들어보고 그들이 생각하는 공원의 미래에 대한 희망과 꿈을 이해하고자 노력했다. 소셜 미디어와 웹사이트를 통한 이벤트 홍보를 진행했다. 또한 프레젠테이션, 비주얼 커뮤니케이션 등을 활용해 다양한 이들과 아이디어를 나누고자 했다. 예를 들어 그린 인프라와 다공성 포장 교육을 할 때 참가자들이 직접 다양한 표면에 물을 부어서 물의 침투 속도를 확인하게 하는 등 다양한 방식으로 대중이 설계 개념을 쉽게 이해하도록 도왔다. 이러한 과정은 공원에 대한 광범위한 지지자를 만들어 내고 프로그램 개발에 도움을 주었다. 실제로 인근 주민의 요구를 반영해 넓은 규모의 체육 공간을 계획했다. 또한 재개발 구역의 디벨로퍼 등 인근 지역의 다양한 이해관계자와 소통하며 지역의 회복탄력성과 경제 발전에 초점을 맞춘 회의를 운영했다. *환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부 글 Stoss Moakley Park Team: Stoss, Weston Sampson, Nitsch Engineering, ONE Architecture & Urbanism, Woods Hole Group, Simpson Gumpertz & Heger, HR&A Advisors, Lam Partners, ETM Associates, Davey Tree Expert Company, Howard Stein Hudson, JLP+D Client: Boston Parks & Recreation Location: Boston, MA, USA Area: 90ac Timeline: 2018~ongoing

[STOSS] 주민 참여 디자인

Community Driven Design

오픈스페이스를 설계할 때 대상지와 커뮤니티의 특수성과 특징을 이해하는 것은 필수적이다. 프로젝트 설계는 장소의 역사, 생태적 가치, 활용과 문제점 등을 배우는 기회를 제공한다. 성공적인 오픈스페이스 설계 및 구현을 위해서는 대상지 인근 거주자, 소유자 등 다양한 이해관계자와 장기적 관계를 구축하고 소통하는 것이 중요하다. 일반적인 접근법과 다르게 이러한 소통을 위한 최적의 여건을 수립하는 것이 스토스 디자인 프로세스의 핵심이다. 이를 위한 가치를 설정하고, 전략 및 도구를 개발하고 동시에 주변 상황과 요구 사항을 고려한 통합적인 접근법을 추구한다. 형평성, 포용성, 그리고 다양성 포용적인 커뮤니티 참여 전략이 모클리 공원 비전(Moakley Park Vision)의 핵심 요소였다. 디자인 팀은 공원 관리 팀과 함께 공원의 미래에 대한 지역 사회의 의견을 수집해 지역 커뮤니티의 우려와 관심사를 고려한 비전을 정립하고, 최종 비전에 대한 지원을 이끌어 내는 커뮤니티 참여 전략을 만들고자 했다. 광범위한 전략 수립으로 다양한 이들의 의견을 반영했다. 오픈 하우스와 현장 이벤트는 이러한 참여 전략의 기반이 됐다. 대표 행사인 디스커버 모클리(Discover Moakley)는 회복탄력성 교육을 위한 부스, 지역 업체의 다양한 프로그램 등을 통해 공원에 재미와 활력을 불어 넣었다. 이외에도 디지털 및 대면 설문조사, 일대일 인터뷰, 매핑 활동 등을 통해 지역 주민의 공원 활용법에 대해 들어보고 그들이 생각하는 공원의 미래에 대한 희망과 꿈을 이해하고자 노력했다. 소셜 미디어와 웹사이트를 통한 이벤트 홍보를 진행했다. 또한 프레젠테이션, 비주얼 커뮤니케이션 등을 활용해 다양한 이들과 아이디어를 나누고자 했다. 예를 들어 그린 인프라와 다공성 포장 교육을 할 때 참가자들이 직접 다양한 표면에 물을 부어서 물의 침투 속도를 확인하게 하는 등 다양한 방식으로 대중이 설계 개념을 쉽게 이해하도록 도왔다. 이러한 과정은 공원에 대한 광범위한 지지자를 만들어 내고 프로그램 개발에 도움을 주었다. 실제로 인근 주민의 요구를 반영해 넓은 규모의 체육 공간을 계획했다. 또한 재개발 구역의 디벨로퍼 등 인근 지역의 다양한 이해관계자와 소통하며 지역의 회복탄력성과 경제 발전에 초점을 맞춘 회의를 운영했다. *환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부 글 Stoss Moakley Park Team: Stoss, Weston Sampson, Nitsch Engineering, ONE Architecture & Urbanism, Woods Hole Group, Simpson Gumpertz & Heger, HR&A Advisors, Lam Partners, ETM Associates, Davey Tree Expert Company, Howard Stein Hudson, JLP+D Client: Boston Parks & Recreation Location: Boston, MA, USA Area: 90ac Timeline: 2018~ongoing [STOSS] 디자인과 정책의 상호작용

Interaction Between Design and Policy

도시의 미래를 위한 전략과 목표를 설정하는 다양한 규모의 프레임워크는 도시의 전략적 방향을 설정한다. 공공 공간 디자인은 이러한 도시의 정책 방향을 구체적으로 실현하는 것이다. 또한 디자인은 정책에 의문을 제기하는 동시에 변화를 이끌어 내는 도구가 될 수 있다. 다음은 정책에 영향을 미친 디자인 사례다. LA 트리 에쿼티(Tree Equity) 프로젝트는 실행 가능한 전략을 통해 정책 변화를 이끌어 내고 방향을 조정하게 했다. 터치 더 워터 프롬나드(Touch the Water Promenade)는 장소 디자인 정책을 디자인으로 알맞게 구현하는 법을 보여준다. LA 도시 숲의 형평성 자동차, 야자수, 그리고 햇살의 땅이라는 LA 명성 이면에는 나무와 그늘에 대한 접근성을 포함한 극심한 불평등의 현실이 존재한다. LA 도시 숲의 20% 가량이 1%의 도시 인구 거주지에 집중되는 반면, 점점 뜨거워지는 여름과 열악한 주변 환경으로 인해 저소득층 커뮤니티와 유색 인종 주민들이 위기에 처했다. LA는 사회경제학과 기후적 관점에서 극도의 다양성을 띠고 있어서 숲을 가장 많이 이용할 수 있는 커뮤니티에 도움이 되는 도시 숲 조성이 어렵다. LA 도시 숲 형평성 조합(Urban Forest Equity Collective)(이하 UFEC)은 산림 전문가, LA 시정부 직원, 지역 단체, 연구자로 구성된 컨소시엄으로 LA에서 가장 큰 피해를 입은 지역의 도시 숲 형평성 증진 전략을 수립한다. UFEC는 새로운 담론을 형성하고 지역 커뮤니티와 시당국과 협력해 정책 우선순위를 선정하고 연구부터 실행까지 도달하는 과정을 분석해 LA를 넘은 대단위 지역에서도 활용할 수 있는 프레임워크를 제시한다. 이는 증가하는 도시 지역의 나무와 그늘에 대한 우선순위를 정하고 계획할 수 있게 돕는다. 또한 의사 결정 및 지역 사회 참여 전략을 수립하고, 미래의 녹색 도시를 위한 실현가능한 비전을 실천하도록 도우며 LA의 새로운 이미지를 만들어 내는 역할을 한다. 이 프레임워크에는 시범 지역인 센트럴 앨러미다(Central Alameda)와 실마(Sylmar)를 위한 커뮤니티 디자인도 포함된다. 네 개의 거리 구역은 지역 사회의 요구를 반영해 계획했다. 지역 사회의 피드백을 토대로 UFEC 커뮤니티 참여 팀과 논의하며 디자인을 발전시켜 나갔다. 낮게 매달린 과일, 티어 1과 티어 2의 최소한의 개입, 티어 3의 공공 공간 개선 등 거리 환경 개선을 꾀하며 다양한 유형의 도시 숲을 적용할 수 있는 기회를 제공한다. *환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부 글 Stoss LA Tree Equity Team: Stoss, City Plants, University of California Cooperative Extension, UCLA Luskin Center for Innovation, CAPA Strategies, TreePeople, North East Trees, South LA Tree Coalition, University of Southern California Urban Trees Initiative, City of Los Angeles Office of Forest Management, City of Los Angeles Bureau of Street Services, City of Los Angeles Bureau of Sanitation & Environment, City of Los Angeles Department of Public Works, Los Angeles Department of Water and Power, City of Los Angeles Department of Recreation & Parks, California Climate Action Client: City Plants and City of Los Angeles Location: Los Angeles, CA, USA Length: 64.37km Timeline: 2021~2023 Touch the Water Promenade Team: Stoss, Dub Architects, ISL Engineering Client: City of Edmonton Location: Edmonton, Alberta, Canada Length: 3.49km Timeline: 2019~2022

[STOSS] 디자인과 정책의 상호작용

Interaction Between Design and Policy

도시의 미래를 위한 전략과 목표를 설정하는 다양한 규모의 프레임워크는 도시의 전략적 방향을 설정한다. 공공 공간 디자인은 이러한 도시의 정책 방향을 구체적으로 실현하는 것이다. 또한 디자인은 정책에 의문을 제기하는 동시에 변화를 이끌어 내는 도구가 될 수 있다. 다음은 정책에 영향을 미친 디자인 사례다. LA 트리 에쿼티(Tree Equity) 프로젝트는 실행 가능한 전략을 통해 정책 변화를 이끌어 내고 방향을 조정하게 했다. 터치 더 워터 프롬나드(Touch the Water Promenade)는 장소 디자인 정책을 디자인으로 알맞게 구현하는 법을 보여준다. LA 도시 숲의 형평성 자동차, 야자수, 그리고 햇살의 땅이라는 LA 명성 이면에는 나무와 그늘에 대한 접근성을 포함한 극심한 불평등의 현실이 존재한다. LA 도시 숲의 20% 가량이 1%의 도시 인구 거주지에 집중되는 반면, 점점 뜨거워지는 여름과 열악한 주변 환경으로 인해 저소득층 커뮤니티와 유색 인종 주민들이 위기에 처했다. LA는 사회경제학과 기후적 관점에서 극도의 다양성을 띠고 있어서 숲을 가장 많이 이용할 수 있는 커뮤니티에 도움이 되는 도시 숲 조성이 어렵다. LA 도시 숲 형평성 조합(Urban Forest Equity Collective)(이하 UFEC)은 산림 전문가, LA 시정부 직원, 지역 단체, 연구자로 구성된 컨소시엄으로 LA에서 가장 큰 피해를 입은 지역의 도시 숲 형평성 증진 전략을 수립한다. UFEC는 새로운 담론을 형성하고 지역 커뮤니티와 시당국과 협력해 정책 우선순위를 선정하고 연구부터 실행까지 도달하는 과정을 분석해 LA를 넘은 대단위 지역에서도 활용할 수 있는 프레임워크를 제시한다. 이는 증가하는 도시 지역의 나무와 그늘에 대한 우선순위를 정하고 계획할 수 있게 돕는다. 또한 의사 결정 및 지역 사회 참여 전략을 수립하고, 미래의 녹색 도시를 위한 실현가능한 비전을 실천하도록 도우며 LA의 새로운 이미지를 만들어 내는 역할을 한다. 이 프레임워크에는 시범 지역인 센트럴 앨러미다(Central Alameda)와 실마(Sylmar)를 위한 커뮤니티 디자인도 포함된다. 네 개의 거리 구역은 지역 사회의 요구를 반영해 계획했다. 지역 사회의 피드백을 토대로 UFEC 커뮤니티 참여 팀과 논의하며 디자인을 발전시켜 나갔다. 낮게 매달린 과일, 티어 1과 티어 2의 최소한의 개입, 티어 3의 공공 공간 개선 등 거리 환경 개선을 꾀하며 다양한 유형의 도시 숲을 적용할 수 있는 기회를 제공한다. *환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부 글 Stoss LA Tree Equity Team: Stoss, City Plants, University of California Cooperative Extension, UCLA Luskin Center for Innovation, CAPA Strategies, TreePeople, North East Trees, South LA Tree Coalition, University of Southern California Urban Trees Initiative, City of Los Angeles Office of Forest Management, City of Los Angeles Bureau of Street Services, City of Los Angeles Bureau of Sanitation & Environment, City of Los Angeles Department of Public Works, Los Angeles Department of Water and Power, City of Los Angeles Department of Recreation & Parks, California Climate Action Client: City Plants and City of Los Angeles Location: Los Angeles, CA, USA Length: 64.37km Timeline: 2021~2023 Touch the Water Promenade Team: Stoss, Dub Architects, ISL Engineering Client: City of Edmonton Location: Edmonton, Alberta, Canada Length: 3.49km Timeline: 2019~2022 [STOSS] 역사·문화적 맥락과 디자인

Reading a Site and Design

새로운 디자인은 역사적, 지역적 맥락 속에서 만들어진다. 우리는 역사적 자료를 바탕으로 대상지의 특성과 특수성을 새로운 디자인으로 구현해 특정한 맥락 속에 존재하는 공간을 만들고자 한다. 대상지 역사에 대한 깊은 이해는 디자인을 위한 정보를 제공하고 미래지향적인 디자인을 추구할 수 있게 한다. 이러한 디자인은 시간이 흐르면서 변화하는 대상지에 새로운 켜를 더한다. 추모를 위한 배경으로서의 공공 공간 딜리 광장(Dealey Plaza)은 댈러스(Dallas)의 발상지로 불리기도 하지만 또 다른 특별한 의미가 있다. 1963년 11월 22일, 존 F. 케네디(이하 케네디) 대통령 총격 사건이 이곳에서 발생했다. 1860년에는 딜리 광장 인근에서 또 다른 잔혹한 사건이 일어났다. 노예 신분인 세 명의 흑인 남성 패트릭 젱킨스(Patrick Jenkins), 새뮤얼 스미스(Samuel Smith), 카토 밀러(Cato Miller)가 노예 반란에 가담했다는 누명을 쓰고 집단 린치를 당했다. 무고한 희생자를 기리기 위해 만든 순교자 공원(Martyr’s Park)은 오늘날 버려진 상태로 황폐해졌고, 트리플 언더패스(Triple Underpass) 아래의 좁은 보도로만 접근할 수 있었다. 장소의 존재감은 점차 희미해졌고, 이 사건은 잊힐 운명에 처했다. 딜리 광장과 순교자 공원 리노베이션의 설계 목표는 미국 역사 속 중요한 사건에 대한 성찰을 불러일으키는 방식을 통해 공간을 연결하는 것이었다. 현재 사용 중인 도로에 흰색 분필로 X를 그려 표시한 케네디 암살 현장, 순교자 공원에 있는 세 명의 노예가 린치 당한 장소, 방문자 센터로 개조된 유서 깊은 감옥, 트리니티 강(Trinity River)과 공원 등 주변의 도시 경관과 어우러지며 사색과 추모의 공간으로 세심하게 통합하고자 했다. 다양한 추모의 기억을 조화롭게 잇는 경험을 만들어 내고자 했다. 딜리 광장에서 트리플 언더패스의 철도 선로 위로 이어지는 넓은 산책로에서 댈러스 도심의 현 대적인 맥락 속에서 놓인 딜리 광장, 총알의 흔적, 식스 플로어 박물관(The Sixth Floor Museum)과 도서 보관소(book depository)를 조망할 기회를 제공한다. 이후 순교자 공원 쪽으로 내려가는 산책로는 추모와 교육이 통 합된 장소를 형성한다. 그늘목과 계단식 벤치가 있는 산책로에서 도시의 전경을 감상할 수 있으며, 이 길은 자연스럽게 메모리얼 선다이얼(Memorial Sundial)로 이어 진다. 메모리얼 선다이얼은 예술가 셰인 올브리튼(Shane Allbritton)과 노먼 리(Norman Lee)가 디자인한 구조물로 린치 희생자들을 기린다. 암살 사건이 발생한 장소 아래에는 분필로 쓴 두 개 의 X 표시는 총격 지점을 보여주는데, 도로의 차량 통행을 차단하고 여기에서 일어난 사건의 의미를 인식하게 만든다. 이곳에는 케네디가 총상을 입은 두 개의 지점을 상기시키는 분수가 있다. 물은 매우 섬세한 방식으로 거품을 일으키며 솟아나 땅 위로 흘러내린다. 흘러내리는 눈물을 떠올리게 하는 경관은 국가적 비극을 추모하고, 비극에서도 솟아나는 희망과 새로운 삶을 상징한다. 바닥분수의 물은 밤에는 타원 모양으로 솟아올라 총알의 궤적을 따라 도서 보관소의 6층 창문까지 이어진다. 이러한 섬세한 연출은 이곳에서 벌어진 사건의 중요성을 다시금 상기시킨다. 역사적 자원과 생태학적 과정 과거 공장 부지를 허드슨 강 계곡(Hudson Valley)의 환경 단체인 시닉 허드슨(Scenic Hudson)의 새로운 본부 건물 로 만드는 프로젝트를 진행 중이다. 대상지는 포키프 시(Poughkeepsie)의 도심과 자연을 연결하는 오픈스페이스의 핵심 네트워크인 폴 킬(Fall Kill)과 단절된 철도를 따라 놓인 결절점 중 하나다. 기존의 수문지질학적 여건을 존중하고 유서 깊은 철도와 건물 구성을 고려해 해 당 지역의 건축과 자연의 역사를 기리고자 한다. 설계 목표는 지질학, 지형, 물의 흐름, 대상지의 기존 식재를 활용해 다층적인 경관을 만드는 것이다. 생태 윤리를 중요시하는 클라이언트 요구를 받아들여 재개발 부지인 기존 대상지에서 나온 골재를 활용해 오염된 토양 위를 덮는 둔덕으로 만들었다. 또한 좋은 재료로 활용될 가능성이 있는 폐자재를 확보하기 위해 인근 건설 프로젝트 담당자와 긴밀하게 소통했다. 기존 나무들은 존치하고 나무를 새로 심는 방향으로 식재를 계획했다. 식재한 둔덕과 꽃이 만발한 숲은 조망과 생태계를 보존하며 완충 녹지를 형성한다. 이러한 디자인은 빛과 소음 공해를 최소화해 인간과 동식물 모두에게 더 나은 환경을 제공한다. 인공 습지는 빗물을 저류하고 여과해 정화한다. 레인 가든은 생물학적 저류를 활용한 빗물 유지·관리를 통해 인간과 물 사이의 가시적인 연결을 강화한다. 또한 오픈스페이스가 부족한 지역인 만큼 의도적으로 적응형 재사용(adaptive reuse)을 활용했다. 개방된 녹지 공간을 마련해 인근 주민들의 접근성을 높였다. 도시의 팔림프세스트 대상지의 켜에 대한 깊은 이해와 인식을 토대로 디자인 언어를 만들어 나갔다. 역사적 사건과 생태적 과정 모두 우리가 현재 바라보는 대상지의 여건이 된다. 리노베이션 프로젝트는 기존 내용을 지우고 새로운 내용을 계속해서 덮어써나가는 팔림프세스트(Palimpsest)처럼 대상지에 새로운 켜를 더해가는 것이다. 딜리 광장과 순교자 공원 디자인은 추모에 대해 새로운 접근법을 보여준다. 비록 거대한 기념물이나 강한 제스처는 없지만, 공공 공간으로서 시민의 인식 전환과 교육을 위한 환경을 제공한다. 장소적 맥락 안에 존재하는 추모의 기억을 통해 케네디, 린치 당한 세 명의 흑인 노예, 그리고 과거와 현재 속 정치적, 인종적 폭력의 희생자들을 기린다. 시닉 허드슨 프로젝트는 과거의 유산을 보존하는 동시에 재활용했다. 적응형 재사용 프로젝트로서 현장에서 에너지, 토양, 그리고 물의 순환을 만들어 내며 대상지의 이전 사용 방식을 가시화하고 미래를 위한 새롭고 지속가능한 켜를 더했다. 글 Stoss Dealey Plaza and Martyr’s Park Team: Stoss, MPdL Studio Client: Mark Lamster, Dallas Morning News Location: Dallas, TX, USA Area: 27.55ac Timeline: 2022~ongoing Scenic Hudson Team: Stoss, Mass Design Group, Labella Client: Scenic Hudson Location: Poughkeepsie, NY, USA Area: 3.5ac Timeline: 2021~ongoing

[STOSS] 역사·문화적 맥락과 디자인

Reading a Site and Design

새로운 디자인은 역사적, 지역적 맥락 속에서 만들어진다. 우리는 역사적 자료를 바탕으로 대상지의 특성과 특수성을 새로운 디자인으로 구현해 특정한 맥락 속에 존재하는 공간을 만들고자 한다. 대상지 역사에 대한 깊은 이해는 디자인을 위한 정보를 제공하고 미래지향적인 디자인을 추구할 수 있게 한다. 이러한 디자인은 시간이 흐르면서 변화하는 대상지에 새로운 켜를 더한다. 추모를 위한 배경으로서의 공공 공간 딜리 광장(Dealey Plaza)은 댈러스(Dallas)의 발상지로 불리기도 하지만 또 다른 특별한 의미가 있다. 1963년 11월 22일, 존 F. 케네디(이하 케네디) 대통령 총격 사건이 이곳에서 발생했다. 1860년에는 딜리 광장 인근에서 또 다른 잔혹한 사건이 일어났다. 노예 신분인 세 명의 흑인 남성 패트릭 젱킨스(Patrick Jenkins), 새뮤얼 스미스(Samuel Smith), 카토 밀러(Cato Miller)가 노예 반란에 가담했다는 누명을 쓰고 집단 린치를 당했다. 무고한 희생자를 기리기 위해 만든 순교자 공원(Martyr’s Park)은 오늘날 버려진 상태로 황폐해졌고, 트리플 언더패스(Triple Underpass) 아래의 좁은 보도로만 접근할 수 있었다. 장소의 존재감은 점차 희미해졌고, 이 사건은 잊힐 운명에 처했다. 딜리 광장과 순교자 공원 리노베이션의 설계 목표는 미국 역사 속 중요한 사건에 대한 성찰을 불러일으키는 방식을 통해 공간을 연결하는 것이었다. 현재 사용 중인 도로에 흰색 분필로 X를 그려 표시한 케네디 암살 현장, 순교자 공원에 있는 세 명의 노예가 린치 당한 장소, 방문자 센터로 개조된 유서 깊은 감옥, 트리니티 강(Trinity River)과 공원 등 주변의 도시 경관과 어우러지며 사색과 추모의 공간으로 세심하게 통합하고자 했다. 다양한 추모의 기억을 조화롭게 잇는 경험을 만들어 내고자 했다. 딜리 광장에서 트리플 언더패스의 철도 선로 위로 이어지는 넓은 산책로에서 댈러스 도심의 현 대적인 맥락 속에서 놓인 딜리 광장, 총알의 흔적, 식스 플로어 박물관(The Sixth Floor Museum)과 도서 보관소(book depository)를 조망할 기회를 제공한다. 이후 순교자 공원 쪽으로 내려가는 산책로는 추모와 교육이 통 합된 장소를 형성한다. 그늘목과 계단식 벤치가 있는 산책로에서 도시의 전경을 감상할 수 있으며, 이 길은 자연스럽게 메모리얼 선다이얼(Memorial Sundial)로 이어 진다. 메모리얼 선다이얼은 예술가 셰인 올브리튼(Shane Allbritton)과 노먼 리(Norman Lee)가 디자인한 구조물로 린치 희생자들을 기린다. 암살 사건이 발생한 장소 아래에는 분필로 쓴 두 개 의 X 표시는 총격 지점을 보여주는데, 도로의 차량 통행을 차단하고 여기에서 일어난 사건의 의미를 인식하게 만든다. 이곳에는 케네디가 총상을 입은 두 개의 지점을 상기시키는 분수가 있다. 물은 매우 섬세한 방식으로 거품을 일으키며 솟아나 땅 위로 흘러내린다. 흘러내리는 눈물을 떠올리게 하는 경관은 국가적 비극을 추모하고, 비극에서도 솟아나는 희망과 새로운 삶을 상징한다. 바닥분수의 물은 밤에는 타원 모양으로 솟아올라 총알의 궤적을 따라 도서 보관소의 6층 창문까지 이어진다. 이러한 섬세한 연출은 이곳에서 벌어진 사건의 중요성을 다시금 상기시킨다. 역사적 자원과 생태학적 과정 과거 공장 부지를 허드슨 강 계곡(Hudson Valley)의 환경 단체인 시닉 허드슨(Scenic Hudson)의 새로운 본부 건물 로 만드는 프로젝트를 진행 중이다. 대상지는 포키프 시(Poughkeepsie)의 도심과 자연을 연결하는 오픈스페이스의 핵심 네트워크인 폴 킬(Fall Kill)과 단절된 철도를 따라 놓인 결절점 중 하나다. 기존의 수문지질학적 여건을 존중하고 유서 깊은 철도와 건물 구성을 고려해 해 당 지역의 건축과 자연의 역사를 기리고자 한다. 설계 목표는 지질학, 지형, 물의 흐름, 대상지의 기존 식재를 활용해 다층적인 경관을 만드는 것이다. 생태 윤리를 중요시하는 클라이언트 요구를 받아들여 재개발 부지인 기존 대상지에서 나온 골재를 활용해 오염된 토양 위를 덮는 둔덕으로 만들었다. 또한 좋은 재료로 활용될 가능성이 있는 폐자재를 확보하기 위해 인근 건설 프로젝트 담당자와 긴밀하게 소통했다. 기존 나무들은 존치하고 나무를 새로 심는 방향으로 식재를 계획했다. 식재한 둔덕과 꽃이 만발한 숲은 조망과 생태계를 보존하며 완충 녹지를 형성한다. 이러한 디자인은 빛과 소음 공해를 최소화해 인간과 동식물 모두에게 더 나은 환경을 제공한다. 인공 습지는 빗물을 저류하고 여과해 정화한다. 레인 가든은 생물학적 저류를 활용한 빗물 유지·관리를 통해 인간과 물 사이의 가시적인 연결을 강화한다. 또한 오픈스페이스가 부족한 지역인 만큼 의도적으로 적응형 재사용(adaptive reuse)을 활용했다. 개방된 녹지 공간을 마련해 인근 주민들의 접근성을 높였다. 도시의 팔림프세스트 대상지의 켜에 대한 깊은 이해와 인식을 토대로 디자인 언어를 만들어 나갔다. 역사적 사건과 생태적 과정 모두 우리가 현재 바라보는 대상지의 여건이 된다. 리노베이션 프로젝트는 기존 내용을 지우고 새로운 내용을 계속해서 덮어써나가는 팔림프세스트(Palimpsest)처럼 대상지에 새로운 켜를 더해가는 것이다. 딜리 광장과 순교자 공원 디자인은 추모에 대해 새로운 접근법을 보여준다. 비록 거대한 기념물이나 강한 제스처는 없지만, 공공 공간으로서 시민의 인식 전환과 교육을 위한 환경을 제공한다. 장소적 맥락 안에 존재하는 추모의 기억을 통해 케네디, 린치 당한 세 명의 흑인 노예, 그리고 과거와 현재 속 정치적, 인종적 폭력의 희생자들을 기린다. 시닉 허드슨 프로젝트는 과거의 유산을 보존하는 동시에 재활용했다. 적응형 재사용 프로젝트로서 현장에서 에너지, 토양, 그리고 물의 순환을 만들어 내며 대상지의 이전 사용 방식을 가시화하고 미래를 위한 새롭고 지속가능한 켜를 더했다. 글 Stoss Dealey Plaza and Martyr’s Park Team: Stoss, MPdL Studio Client: Mark Lamster, Dallas Morning News Location: Dallas, TX, USA Area: 27.55ac Timeline: 2022~ongoing Scenic Hudson Team: Stoss, Mass Design Group, Labella Client: Scenic Hudson Location: Poughkeepsie, NY, USA Area: 3.5ac Timeline: 2021~ongoing [STOSS] 도시 숲과 장소 만들기

Urban Forestry and Placemaking

도시 지역의 나무 캐노피를 늘리는 것은 기후 변화에 적응하는 데 있어 매우 중요하다. 나무는 도시의 기온을 낮추고, 그늘을 제공하고, 건물의 에너지 사용량을 줄이는 등 지역 사회에 중요한 인프라로 역할 한다. 정신적·신체적 건강에 좋을 뿐 아니라 살고 싶은 지역 사회를 만들고 이웃과 교류할 수 있는 공간이 되어 준다. 오염된 각종 쓰레기, 건물과 도로로 덮인 토양 표면, 과도한 차량 통행량은 도시에서 나무가 자라는 데 좋지 않은 조건이다. 이런 도시 환경을 수목, 관목, 지피식물이 성장할 수 있는 건강한 생태계로 바꾸어 지역 사회의 새로운 중심부를 만들어야 할 필요성이 커지고 있다. 도시 숲 조성 프로젝트 트라이앵글 공원(Triangle Park)은 케임브리지(Cambridge) 시의 새로운 도시 숲 조성 프로젝트 일환으로 설계된 세 개의 작은 도시공원 중 하나이자 첫 번째 실험작이다. 케임브리지에서 빠르게 발전 중인 지역의 남겨진 공간에 조성됐으며, 정적이면서 활동적인 프로그램으로 구성된다. 공원은 번화한 거리에 완충 지대를 만들고 도시 열섬 현상을 완화시키고 생태 다양성을 증진시킨다. 도심 한복판에 위치한 공원에 약 400그루의 나무와 15종의 새로운 수종을 식재해 누구나 올 수 있는 도시 숲으로 기능하도록 했다. 나무와 사람 모두를 위한 공간을 만들고자 했다. 공 원 동쪽 가장자리에 있는 에드윈 랜드 대로(Edwin land boulevard)의 차량 소음과 오염 물질을 차단하고 대상지 의 사회·환경적 잠재력을 활용하기 위해 단차를 뒀다. 공원 뒤쪽과 위쪽에는 다양한 자생 수목과 식물이 울 창한 숲을 이루고 있어 지속적인 유지·관리가 필요하다. 언덕에는 계단식 잔디와 선형 벤치를 배치해 커뮤니티 활동이 활발하게 이루어지도록 했다. 북쪽에는 잔디 언덕과 무대가 있는데, 산림 지대의 수 종으로 조성된 숲 덕분에 도로와 거리를 두게 돼 좀 더 편안하게 휴식을 즐기고 놀이와 공연에 집중할 수 있다. 삼각형의 대상지 남쪽에 토양을 파 빗물을 집수할 수 있는 저지대 숲을 조성했다. 중앙 광장에는 가지가 넓게 뻗은 수형의 수목을 심어 테이블과 의자에 앉은 사람에게 풍부한 그늘을 제공한다. 트리 사이클 2023 시카고 건축 비엔날레 설치 작품인 트리 사이클(Tree Cycles)은 시카고에서 나고 자란 통나무로 만들어졌다. 침입종인 녹색 딱정벌레(Emerald Ash Borerfh)로 인해 위험에 처한 느릅나무와 물푸레나무의 미래 모습을 상상한 작품이다. 생장, 벌목, 변화, 쇠퇴, 분해 등 도시에 서 일어날 수 있는 일련의 과정을 통해 수목의 역할을 탐구하고자 했다. 여러 개의 통나무를 묶어 표면을 가공해 앉을 수 있는 공간을 만들었다. 가공된 표면은 인간을 위한 공간으로, 쓰러지면서 만들어진 나무의 구멍은 굴속에 사는 동물의 서식처이자 겨울철 수분 매개체가 되어 동식물을 위한 공간으로 활용된다. 벤치 중간에 식물을 심어 통나무의 재생 원리를 관찰할 수 있게 했다. 도시 숲 형성에 필수적인 중간 단계에 나타나는 시카고 수목을 재료로 사용해 활용도가 낮은 공공 공간에 활기를 불어넣고자 한다. 수목의 부패와 분해의 사회 생물학적 효과를 다시 활성화하는 시범 공간으로 운영한다. 이는 도시 전역의 공터와 활용도가 낮은 공간을 생태적으로 변화시키는 일련의 생태 퍼포먼스가 될 것이다. 도시 숲의 영향 빠르게 진행되는 기후 변화와 생물 다양성 상실을 해 결할 수 있는 방안 중 나무 심기는 가장 실질적인 해결책이다. 오픈스페이스와 나무 캐노피가 매우 부족한 지역에 트라이앵글 공원의 작은 도시 숲은 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 나무들이 성장하면서 자신만의 수형과 개성을 가지듯 이, 나무로 인한 사회·환경적 이점도 시간이 지남에 따라 계속해서 커지고 강화될 것이다. 비슷한 원리로 트리 사이클도 도시에 나무와 사람이 교류할 수 있는 새로운 공간을 제공해줄 수 있다. 죽은 나무에서 얻은 목재를 다시 도시에서 활용하는 것은 수목이 지닌 생태적 장점을 제고할 뿐 아니라 모임, 사교, 휴식을 위한 장소를 제공해 도시 공공 공간을 개선한다. 글 Stoss Triangle Park Team: Stoss, Nitsch Engineering Client: City of Cambridge Location: Cambridge, MA, USA Area: 0.75ac Timeline: 2016~2023 Tree Cycles Team: Stoss, John Bannon, Kara James, Illinois Institute of Technology M.L.A.+U, Jorge Mayorga, Erik Norwood Client: Chicago Architecture Biennial Location: Chicago, IL, USA Area: 1,400ft2 Timeline: 2023

[STOSS] 도시 숲과 장소 만들기

Urban Forestry and Placemaking

도시 지역의 나무 캐노피를 늘리는 것은 기후 변화에 적응하는 데 있어 매우 중요하다. 나무는 도시의 기온을 낮추고, 그늘을 제공하고, 건물의 에너지 사용량을 줄이는 등 지역 사회에 중요한 인프라로 역할 한다. 정신적·신체적 건강에 좋을 뿐 아니라 살고 싶은 지역 사회를 만들고 이웃과 교류할 수 있는 공간이 되어 준다. 오염된 각종 쓰레기, 건물과 도로로 덮인 토양 표면, 과도한 차량 통행량은 도시에서 나무가 자라는 데 좋지 않은 조건이다. 이런 도시 환경을 수목, 관목, 지피식물이 성장할 수 있는 건강한 생태계로 바꾸어 지역 사회의 새로운 중심부를 만들어야 할 필요성이 커지고 있다. 도시 숲 조성 프로젝트 트라이앵글 공원(Triangle Park)은 케임브리지(Cambridge) 시의 새로운 도시 숲 조성 프로젝트 일환으로 설계된 세 개의 작은 도시공원 중 하나이자 첫 번째 실험작이다. 케임브리지에서 빠르게 발전 중인 지역의 남겨진 공간에 조성됐으며, 정적이면서 활동적인 프로그램으로 구성된다. 공원은 번화한 거리에 완충 지대를 만들고 도시 열섬 현상을 완화시키고 생태 다양성을 증진시킨다. 도심 한복판에 위치한 공원에 약 400그루의 나무와 15종의 새로운 수종을 식재해 누구나 올 수 있는 도시 숲으로 기능하도록 했다. 나무와 사람 모두를 위한 공간을 만들고자 했다. 공 원 동쪽 가장자리에 있는 에드윈 랜드 대로(Edwin land boulevard)의 차량 소음과 오염 물질을 차단하고 대상지 의 사회·환경적 잠재력을 활용하기 위해 단차를 뒀다. 공원 뒤쪽과 위쪽에는 다양한 자생 수목과 식물이 울 창한 숲을 이루고 있어 지속적인 유지·관리가 필요하다. 언덕에는 계단식 잔디와 선형 벤치를 배치해 커뮤니티 활동이 활발하게 이루어지도록 했다. 북쪽에는 잔디 언덕과 무대가 있는데, 산림 지대의 수 종으로 조성된 숲 덕분에 도로와 거리를 두게 돼 좀 더 편안하게 휴식을 즐기고 놀이와 공연에 집중할 수 있다. 삼각형의 대상지 남쪽에 토양을 파 빗물을 집수할 수 있는 저지대 숲을 조성했다. 중앙 광장에는 가지가 넓게 뻗은 수형의 수목을 심어 테이블과 의자에 앉은 사람에게 풍부한 그늘을 제공한다. 트리 사이클 2023 시카고 건축 비엔날레 설치 작품인 트리 사이클(Tree Cycles)은 시카고에서 나고 자란 통나무로 만들어졌다. 침입종인 녹색 딱정벌레(Emerald Ash Borerfh)로 인해 위험에 처한 느릅나무와 물푸레나무의 미래 모습을 상상한 작품이다. 생장, 벌목, 변화, 쇠퇴, 분해 등 도시에 서 일어날 수 있는 일련의 과정을 통해 수목의 역할을 탐구하고자 했다. 여러 개의 통나무를 묶어 표면을 가공해 앉을 수 있는 공간을 만들었다. 가공된 표면은 인간을 위한 공간으로, 쓰러지면서 만들어진 나무의 구멍은 굴속에 사는 동물의 서식처이자 겨울철 수분 매개체가 되어 동식물을 위한 공간으로 활용된다. 벤치 중간에 식물을 심어 통나무의 재생 원리를 관찰할 수 있게 했다. 도시 숲 형성에 필수적인 중간 단계에 나타나는 시카고 수목을 재료로 사용해 활용도가 낮은 공공 공간에 활기를 불어넣고자 한다. 수목의 부패와 분해의 사회 생물학적 효과를 다시 활성화하는 시범 공간으로 운영한다. 이는 도시 전역의 공터와 활용도가 낮은 공간을 생태적으로 변화시키는 일련의 생태 퍼포먼스가 될 것이다. 도시 숲의 영향 빠르게 진행되는 기후 변화와 생물 다양성 상실을 해 결할 수 있는 방안 중 나무 심기는 가장 실질적인 해결책이다. 오픈스페이스와 나무 캐노피가 매우 부족한 지역에 트라이앵글 공원의 작은 도시 숲은 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 나무들이 성장하면서 자신만의 수형과 개성을 가지듯 이, 나무로 인한 사회·환경적 이점도 시간이 지남에 따라 계속해서 커지고 강화될 것이다. 비슷한 원리로 트리 사이클도 도시에 나무와 사람이 교류할 수 있는 새로운 공간을 제공해줄 수 있다. 죽은 나무에서 얻은 목재를 다시 도시에서 활용하는 것은 수목이 지닌 생태적 장점을 제고할 뿐 아니라 모임, 사교, 휴식을 위한 장소를 제공해 도시 공공 공간을 개선한다. 글 Stoss Triangle Park Team: Stoss, Nitsch Engineering Client: City of Cambridge Location: Cambridge, MA, USA Area: 0.75ac Timeline: 2016~2023 Tree Cycles Team: Stoss, John Bannon, Kara James, Illinois Institute of Technology M.L.A.+U, Jorge Mayorga, Erik Norwood Client: Chicago Architecture Biennial Location: Chicago, IL, USA Area: 1,400ft2 Timeline: 2023 [STOSS] 장소를 만드는 기능적 요소

Utilitarian Components Creating Sense of Place

미국 도시 어디에서든 사람들이 찾지 않는 워터프런트, 버려진 시설, 황량한 공터를 쉽게 볼 수 있다. 이런 곳은 사회적 교류가 적고, 전망과 접근성이 좋지 않은 경우가 많기 때문에 도시에서 배제된 장소가 된다. 이곳을 창조적이고 실용적인 장소로 바꿀 수 있는 설계가 필요하다. 시티 데크(City Deck)와 서퍽 다운스 야외 원형 극장(Suffolk Downs Outdoor Amphitheater)은 전략적 홍수 방지책과 우수 시설 등의 기능적 요소를 갖추고 있다. 재해방지와 수공간의 접근성 강화라는 이중적 목적을 동시에 달성하면서 사람들의 발길이 닿지 않는 장소를 커뮤니티 중심지로 변화시키고자 한다. 시티 데크, 리버프런트를 도시의 앞마당으로 변모시키다 시티 데크는 그린 베이(Green Bay) 시가 추진한 폭스 리버프런트(Fox Riverfront) 재개발 사업의 초석으로, 구시가지의 시민을 위한 커뮤니티 공간이다. 대상지와 인접한 시내는 공터가 많았고 이용률이 저조했으며 강으로 인해 접근성이 낮아 활용이 어려운 상황이었다. 이런 문제를 해결하고자 강을 따라 새로운 오픈스페이스를 조성하는 도시설계 전략을 강구해야 했다. 데크를 도시의 연장선상에 뻗어 나와 도시 구조와 자연스럽게 어우러지는 다층적 모임 공간으로 계획했다. 이 데크는 홍수를 방지하는 요소이자 눈에 띄지 않는 우수 관리 시설로 역할 하는 맞춤형 벤치로서 향후 100년 간 홍수에 끄떡없도록 설계됐다. 그린 베이 도심과 연결되는 자전거 도로와 보행로는 1년 내내 이용할 수 있다. 활기를 되찾은 이 강변은 가족, 직장인, 지역 주민 등 다양한 사람이 어울릴 수 있는 공간으로, 휴식을 취하고 공연을 관람하며 일몰을 감상할 수 있는 도시의 앞마당이 되었다. *환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부 글 Stoss City Deck Team: Stoss, Vetter Denk Architects, Graef Anhalt and Schloemer and Associates, STS Consultants, WF Baird Associates, Clark Dietz, Light THIS!, Pine + Swallow Client: City of Green Bay Location: Green Bay, WI, USA Area: 2.5ac Timeline: 2005~2013 Suffolk Downs Outdoor Amphitheater Team: Beals and Thomas, Sanborn Head & Associate, AKF Group, LLC, JMA, Silman, LAM, P&S, IC, KMA Client: HYM Location: East Boston and Revere, MA, USA Area: 1.7ac Timeline: 2021~onging

[STOSS] 장소를 만드는 기능적 요소

Utilitarian Components Creating Sense of Place

미국 도시 어디에서든 사람들이 찾지 않는 워터프런트, 버려진 시설, 황량한 공터를 쉽게 볼 수 있다. 이런 곳은 사회적 교류가 적고, 전망과 접근성이 좋지 않은 경우가 많기 때문에 도시에서 배제된 장소가 된다. 이곳을 창조적이고 실용적인 장소로 바꿀 수 있는 설계가 필요하다. 시티 데크(City Deck)와 서퍽 다운스 야외 원형 극장(Suffolk Downs Outdoor Amphitheater)은 전략적 홍수 방지책과 우수 시설 등의 기능적 요소를 갖추고 있다. 재해방지와 수공간의 접근성 강화라는 이중적 목적을 동시에 달성하면서 사람들의 발길이 닿지 않는 장소를 커뮤니티 중심지로 변화시키고자 한다. 시티 데크, 리버프런트를 도시의 앞마당으로 변모시키다 시티 데크는 그린 베이(Green Bay) 시가 추진한 폭스 리버프런트(Fox Riverfront) 재개발 사업의 초석으로, 구시가지의 시민을 위한 커뮤니티 공간이다. 대상지와 인접한 시내는 공터가 많았고 이용률이 저조했으며 강으로 인해 접근성이 낮아 활용이 어려운 상황이었다. 이런 문제를 해결하고자 강을 따라 새로운 오픈스페이스를 조성하는 도시설계 전략을 강구해야 했다. 데크를 도시의 연장선상에 뻗어 나와 도시 구조와 자연스럽게 어우러지는 다층적 모임 공간으로 계획했다. 이 데크는 홍수를 방지하는 요소이자 눈에 띄지 않는 우수 관리 시설로 역할 하는 맞춤형 벤치로서 향후 100년 간 홍수에 끄떡없도록 설계됐다. 그린 베이 도심과 연결되는 자전거 도로와 보행로는 1년 내내 이용할 수 있다. 활기를 되찾은 이 강변은 가족, 직장인, 지역 주민 등 다양한 사람이 어울릴 수 있는 공간으로, 휴식을 취하고 공연을 관람하며 일몰을 감상할 수 있는 도시의 앞마당이 되었다. *환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부 글 Stoss City Deck Team: Stoss, Vetter Denk Architects, Graef Anhalt and Schloemer and Associates, STS Consultants, WF Baird Associates, Clark Dietz, Light THIS!, Pine + Swallow Client: City of Green Bay Location: Green Bay, WI, USA Area: 2.5ac Timeline: 2005~2013 Suffolk Downs Outdoor Amphitheater Team: Beals and Thomas, Sanborn Head & Associate, AKF Group, LLC, JMA, Silman, LAM, P&S, IC, KMA Client: HYM Location: East Boston and Revere, MA, USA Area: 1.7ac Timeline: 2021~onging [STOSS] 디자인 상세의 중요성

The Art of Placemaking Is in the Detail

조경설계는 단순히 계획만 세우는 것이 아니라 개념을 수립하고 프로젝트로 구현하는 것이다. 활용, 점유, 변형이 가능하며, 작동하는 공공 공간과 지나치는 공간이 아니라 머무는 공간을 만들고자 한다. 좋은 공간을 만들기 위해 벤치, 조명, 포장 등 세부적인 부분에 대한 디자인을 연구한다. 연결성과 커뮤니티를 강화하는 사회적 공간 오랜 역사를 지닌 하버드대학교 광장(이하 하버드 광장)은 캠브리지 스트리트 지하도 위에 위치하며 과학 센터, 북부 캠퍼스와 이어져있다. 이용률이 저조하고 황폐한 들판이었던 이 공간을 캠퍼스의 주요 만남의 장소로 변화시켜 학생과 교직원, 방문객, 지역 사회를 연결했다. 다양한 프로그램이 진행될 수 있게 유연한 설계를 적용했다. 빗물을 배수할 수 있도록 굴절시킨 지표면은 시설 장비, 물·온도 관리 시스템을 내장하고 있다. 옻나무와 은행나무 군락은 조용한 휴식 공간을 제공할뿐 아니라 레인 가든으로 활용된다. 정밀하게 설계한 7개 벤치와 독특한 모양의 17개 벤치는 프로그램에 따라 다양하게 활용할 수 있다. 사람은 정해진 규칙에 따라 움직이지 않는다는 원칙을 가지고 공간을 만들기 때문에 하나의 방식으로 모든 공간을 설계할 수 없다. 최근까지 벤치는 효율적이지만일률적인 부품과 조립을 통해 생산됐다. 이로 인해 평균적인 인체에 맞춰진 전형적인 벤치가 대량 생산되어 왔다. 이를 탈피하고자 생산 및 연관 모델링 소프트웨어를 활용해 다양한 신체 크기와 유형에 적합한 의자를 제작하고자 한다. *환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부 글 Stoss Harvard Plaza Team: Stoss, Vanasse Hangen Brustlin, Simpson Gumpertz & Heger, Project Projects, Light THIS!, Thompson Engineering, Pine & Swallow, Vav International, Parallel Development, Building Conservation Associates, Haley & Aldrich, Howeler +Yoon, Irrigation Consultants Client: Harvard University Location: Cambridge, MA, USA Area: 2ac Timeline: 2011~2013 Gerstacker Grove Team: Stoss, Mannik Smith Group, Illuminart Client: University of Michigan Location: Ann Arbor, MI, USA Area: 4ac Timeline: 2013~2015

[STOSS] 디자인 상세의 중요성

The Art of Placemaking Is in the Detail

조경설계는 단순히 계획만 세우는 것이 아니라 개념을 수립하고 프로젝트로 구현하는 것이다. 활용, 점유, 변형이 가능하며, 작동하는 공공 공간과 지나치는 공간이 아니라 머무는 공간을 만들고자 한다. 좋은 공간을 만들기 위해 벤치, 조명, 포장 등 세부적인 부분에 대한 디자인을 연구한다. 연결성과 커뮤니티를 강화하는 사회적 공간 오랜 역사를 지닌 하버드대학교 광장(이하 하버드 광장)은 캠브리지 스트리트 지하도 위에 위치하며 과학 센터, 북부 캠퍼스와 이어져있다. 이용률이 저조하고 황폐한 들판이었던 이 공간을 캠퍼스의 주요 만남의 장소로 변화시켜 학생과 교직원, 방문객, 지역 사회를 연결했다. 다양한 프로그램이 진행될 수 있게 유연한 설계를 적용했다. 빗물을 배수할 수 있도록 굴절시킨 지표면은 시설 장비, 물·온도 관리 시스템을 내장하고 있다. 옻나무와 은행나무 군락은 조용한 휴식 공간을 제공할뿐 아니라 레인 가든으로 활용된다. 정밀하게 설계한 7개 벤치와 독특한 모양의 17개 벤치는 프로그램에 따라 다양하게 활용할 수 있다. 사람은 정해진 규칙에 따라 움직이지 않는다는 원칙을 가지고 공간을 만들기 때문에 하나의 방식으로 모든 공간을 설계할 수 없다. 최근까지 벤치는 효율적이지만일률적인 부품과 조립을 통해 생산됐다. 이로 인해 평균적인 인체에 맞춰진 전형적인 벤치가 대량 생산되어 왔다. 이를 탈피하고자 생산 및 연관 모델링 소프트웨어를 활용해 다양한 신체 크기와 유형에 적합한 의자를 제작하고자 한다. *환경과조경431호(2024년 3월호)수록본 일부 글 Stoss Harvard Plaza Team: Stoss, Vanasse Hangen Brustlin, Simpson Gumpertz & Heger, Project Projects, Light THIS!, Thompson Engineering, Pine & Swallow, Vav International, Parallel Development, Building Conservation Associates, Haley & Aldrich, Howeler +Yoon, Irrigation Consultants Client: Harvard University Location: Cambridge, MA, USA Area: 2ac Timeline: 2011~2013 Gerstacker Grove Team: Stoss, Mannik Smith Group, Illuminart Client: University of Michigan Location: Ann Arbor, MI, USA Area: 4ac Timeline: 2013~2015 [STOSS] 에세이: 일상을 바꾸는 긍정적 변화

설계는 협동에서 시작된다 스토스의 작업은 대상지와 지역 사회에 기반을 둔다. 프로젝트를 통해 역사, 생태, 용도, 문제점까지 대상지가 가진 특징을 배우고자 한다. 대상지와 그 주변에 살고, 대상지를 지나가며 이용하고, 대상지에 관심을 가진 다양한 사람 및 이해관계자와 좋은 관계를 맺고 그 관계를 오랫동안 유지하는 것이 성공적인 오픈스페이스를 만드는 핵심 전략이라 생각한다. 해수면과 온도 상승, 심각해지는 악천후, 빈번해지는 홍수 등 점차 예측하기 어렵게 바뀌는 기후에 대응할 수 있는 설계와 정책을 실현할 방안을 마련하기 위해 지자체, 비영리 기관, 시민 모두가 협동하는 것이 무엇보다 중요하다. 그린 인프라와 자연에 기반을 둔 해결책을 확장하는 것도 중요하다. 거리, 오픈스페이스, 건물, 인프라를 사회·경제적으로 공평하게 제공할 뿐 아니라 우수를 집수하고 흡수할 수 있도록 설계해야 한다. 자연과 함께하는 도시계획 도시는 토지 소유권, 상업, 산업, 인프라,네트워크 등 도시 내부 원리에 의해 조성됐다. 그 과정에서 자연은 훼손되고 방치되고 흔적조차 없이 사라졌다. 이로 인해 필수적인 환경 기능이 사라지고 기후에 부정적 영향을 미쳤다. 동식물의 서식처가 파괴되고 인간의 건강과 복지에도 해로운 상황이 됐다. 도시와 도시 권역이 환경 시스템과 맺고 있는 역학 관계를 활용하면 더 나은 기능을 발휘하는 건강한 장소를 만들 수 있다. 누구와 함께, 누구를 위해, 무엇을 디자인할 것인지 끊임없이 고민해 자연과의 친밀감을 높이고 문화적 활력을 불어넣는 도시계획과 설계 체계를 마련하고자 한다. 기후 변화에 대응하는 설계 강, 바다, 폭풍으로 인한 홍수, 폭염, 산불, 대기 오염, 공중 보건 악화, 생물 다양성 상실 등은 사회적으로 취약한 지역 사회에 불균형한 영향을 미치고 있다. 우리는 변화를 포용하고 새로운 기술을 연구하고 모델링하고 시험하고 친환경적인 기후 해결책을 제시하며 지역에 적합한 설계를 통해 문 제들을 해결해 나가고자 한다. 다양한 문제에 노출되어 있는 대도시뿐 아니라 환경 변화에 예민하게 반응하는 작은 공간 에도 적용할 수 있는 설계를 하고 인간, 야생 동물, 식물 모 두 살아갈 수 있는 공간을 조성하고자 한다. 공원의 역할 공원은 오랫동안 놀이터, 도심 속 휴식처, 레크리에이션과 운동을 위한 공간으로 존재해 왔다. 사회적 인프라로 중요하게 작동하는 공원의 역할과 힘, 규모를 활용해 기후 변화, 사회 및 인종 형평성, 공중 보건, 생물 다양성, 서식처 훼손, 자연에 대한 접근성 등의 문제를 해결하고 시민들의 삶을 좀 더 풍요롭게 할 수 있다. 철저한 분석과 적극적 참여, 대상지 의 전통 문화와 상징 학습, 창의적이고 광범위한 프로그램 마련, 복잡하게 얽힌 문제 해결, 새로운 디자인 언어 도입을 통해 공원과 오픈스페이스에 새로운 역할을 부여하고자 한다. 이를 통해 지역 사회에 다양한 커뮤니티를 형성하고 직면한 수많은 과제에 대한 유의미한 해결책을 찾고자 한다. 새로운 아이디어를 위한 실험의 장 아직 해결책이 없는 문제를 마주하기도 하고, 어떤 아이디어 나 재료로 단순하게 문제에 접근하고 싶기도 하다. 하지만 우리의 연구가 계속해서 전진하며 다음 단계로 나아가고 오늘날 아직 존재하지 않는 해결책을 (때로는 예상하지 못한 파트너와 함께) 개발하기 위한 수단으로 작용하고 있다는 것을 독특하고 실험적인 설치물과 전시를 통해 선보이고 있다. 비판적 시각과 사고를 유지하면서 새로운 아이디어와 기술을 클라이언트에게 제안하고 프로젝트에 적용할 수 있도록 해야 한다. 지속가능성과 회복탄력성에 초점을 둔 설계 크고 작은 프로젝트를 하면서 경관, 공공 공간이 지역 주민, 노동자, 방문객을 불러들이기 위해서 단순히 아름답기만 해선 안 된다는 것을 깨달았다. 정해진 예산 범위 내에서 지속 가능성과 회복탄력성에 초점을 둔 설계가 필요하다. 독특하고 매력적이면서 눈길을 사로잡는 설계에 기능적이고 친환 경적인 요소를 녹여냄으로써 일상과 여가를 위한 환경을 조성하고 이전에는 잘 몰랐던 가치와 매력을 발견할 수 있는 공간을 만들어야 한다. 활기찬 공공 공간을 위한 노력 도시의 공공 공간은 점점 더 새로워지고 있다. 다양한 사람 을 끌어들이고, 변화하는 라이프스타일과 업무 환경에 대응 하며, 상상할 수 없었던 새로운 용도로 쓰이는 공간으로 재창조되고 있다. 따라서 우리는 예측할 수 있는 행동뿐 아니라 예상하지 못한 활동까지 고려한 역동적이고 유연하며 대처 가능한 프로그램을 만들고 설계해야 한다. 끊임없는 브레인스토밍을 통해 변화하는 이용자를 위한 여러 방안과 한 공간에서 여러 활동을 할 수 있는 방법을 고안해야 한다. 방치되어 사용되지 못하는 공간이 많은 사람이 모이고 활기 넘치는 커뮤니티 공간으로 변모될 수 있도록 많은 노력을 해야 한다. 미래를 대비한 설계 미래 기후에 대비한 설계는 시간의 흐름에 적응하고 변화할 수 있는 탄력적 조경 시스템을 구축하는 것을 의미한다. 우 리는 끊임없는 학습과 연구를 통해 기후에 대한 적응력과 회복력을 갖춘 설계를 하고, 예상할 수 없는 환경과 미래에 적응할 수 있는 디자인을 만들고자 한다.

[STOSS] 에세이: 일상을 바꾸는 긍정적 변화

설계는 협동에서 시작된다 스토스의 작업은 대상지와 지역 사회에 기반을 둔다. 프로젝트를 통해 역사, 생태, 용도, 문제점까지 대상지가 가진 특징을 배우고자 한다. 대상지와 그 주변에 살고, 대상지를 지나가며 이용하고, 대상지에 관심을 가진 다양한 사람 및 이해관계자와 좋은 관계를 맺고 그 관계를 오랫동안 유지하는 것이 성공적인 오픈스페이스를 만드는 핵심 전략이라 생각한다. 해수면과 온도 상승, 심각해지는 악천후, 빈번해지는 홍수 등 점차 예측하기 어렵게 바뀌는 기후에 대응할 수 있는 설계와 정책을 실현할 방안을 마련하기 위해 지자체, 비영리 기관, 시민 모두가 협동하는 것이 무엇보다 중요하다. 그린 인프라와 자연에 기반을 둔 해결책을 확장하는 것도 중요하다. 거리, 오픈스페이스, 건물, 인프라를 사회·경제적으로 공평하게 제공할 뿐 아니라 우수를 집수하고 흡수할 수 있도록 설계해야 한다. 자연과 함께하는 도시계획 도시는 토지 소유권, 상업, 산업, 인프라,네트워크 등 도시 내부 원리에 의해 조성됐다. 그 과정에서 자연은 훼손되고 방치되고 흔적조차 없이 사라졌다. 이로 인해 필수적인 환경 기능이 사라지고 기후에 부정적 영향을 미쳤다. 동식물의 서식처가 파괴되고 인간의 건강과 복지에도 해로운 상황이 됐다. 도시와 도시 권역이 환경 시스템과 맺고 있는 역학 관계를 활용하면 더 나은 기능을 발휘하는 건강한 장소를 만들 수 있다. 누구와 함께, 누구를 위해, 무엇을 디자인할 것인지 끊임없이 고민해 자연과의 친밀감을 높이고 문화적 활력을 불어넣는 도시계획과 설계 체계를 마련하고자 한다. 기후 변화에 대응하는 설계 강, 바다, 폭풍으로 인한 홍수, 폭염, 산불, 대기 오염, 공중 보건 악화, 생물 다양성 상실 등은 사회적으로 취약한 지역 사회에 불균형한 영향을 미치고 있다. 우리는 변화를 포용하고 새로운 기술을 연구하고 모델링하고 시험하고 친환경적인 기후 해결책을 제시하며 지역에 적합한 설계를 통해 문 제들을 해결해 나가고자 한다. 다양한 문제에 노출되어 있는 대도시뿐 아니라 환경 변화에 예민하게 반응하는 작은 공간 에도 적용할 수 있는 설계를 하고 인간, 야생 동물, 식물 모 두 살아갈 수 있는 공간을 조성하고자 한다. 공원의 역할 공원은 오랫동안 놀이터, 도심 속 휴식처, 레크리에이션과 운동을 위한 공간으로 존재해 왔다. 사회적 인프라로 중요하게 작동하는 공원의 역할과 힘, 규모를 활용해 기후 변화, 사회 및 인종 형평성, 공중 보건, 생물 다양성, 서식처 훼손, 자연에 대한 접근성 등의 문제를 해결하고 시민들의 삶을 좀 더 풍요롭게 할 수 있다. 철저한 분석과 적극적 참여, 대상지 의 전통 문화와 상징 학습, 창의적이고 광범위한 프로그램 마련, 복잡하게 얽힌 문제 해결, 새로운 디자인 언어 도입을 통해 공원과 오픈스페이스에 새로운 역할을 부여하고자 한다. 이를 통해 지역 사회에 다양한 커뮤니티를 형성하고 직면한 수많은 과제에 대한 유의미한 해결책을 찾고자 한다. 새로운 아이디어를 위한 실험의 장 아직 해결책이 없는 문제를 마주하기도 하고, 어떤 아이디어 나 재료로 단순하게 문제에 접근하고 싶기도 하다. 하지만 우리의 연구가 계속해서 전진하며 다음 단계로 나아가고 오늘날 아직 존재하지 않는 해결책을 (때로는 예상하지 못한 파트너와 함께) 개발하기 위한 수단으로 작용하고 있다는 것을 독특하고 실험적인 설치물과 전시를 통해 선보이고 있다. 비판적 시각과 사고를 유지하면서 새로운 아이디어와 기술을 클라이언트에게 제안하고 프로젝트에 적용할 수 있도록 해야 한다. 지속가능성과 회복탄력성에 초점을 둔 설계 크고 작은 프로젝트를 하면서 경관, 공공 공간이 지역 주민, 노동자, 방문객을 불러들이기 위해서 단순히 아름답기만 해선 안 된다는 것을 깨달았다. 정해진 예산 범위 내에서 지속 가능성과 회복탄력성에 초점을 둔 설계가 필요하다. 독특하고 매력적이면서 눈길을 사로잡는 설계에 기능적이고 친환 경적인 요소를 녹여냄으로써 일상과 여가를 위한 환경을 조성하고 이전에는 잘 몰랐던 가치와 매력을 발견할 수 있는 공간을 만들어야 한다. 활기찬 공공 공간을 위한 노력 도시의 공공 공간은 점점 더 새로워지고 있다. 다양한 사람 을 끌어들이고, 변화하는 라이프스타일과 업무 환경에 대응 하며, 상상할 수 없었던 새로운 용도로 쓰이는 공간으로 재창조되고 있다. 따라서 우리는 예측할 수 있는 행동뿐 아니라 예상하지 못한 활동까지 고려한 역동적이고 유연하며 대처 가능한 프로그램을 만들고 설계해야 한다. 끊임없는 브레인스토밍을 통해 변화하는 이용자를 위한 여러 방안과 한 공간에서 여러 활동을 할 수 있는 방법을 고안해야 한다. 방치되어 사용되지 못하는 공간이 많은 사람이 모이고 활기 넘치는 커뮤니티 공간으로 변모될 수 있도록 많은 노력을 해야 한다. 미래를 대비한 설계 미래 기후에 대비한 설계는 시간의 흐름에 적응하고 변화할 수 있는 탄력적 조경 시스템을 구축하는 것을 의미한다. 우 리는 끊임없는 학습과 연구를 통해 기후에 대한 적응력과 회복력을 갖춘 설계를 하고, 예상할 수 없는 환경과 미래에 적응할 수 있는 디자인을 만들고자 한다. 나의 식물에게

조경의 특징 중 하나는 살아 있는 재료, 식물을 다룬다는 점입니다. 식물은 참 재미있는 소재입니다. 자라나 잎을 틔우고 꽃을 피우고 다시 지며 공간에 변화를 만들어내고 시간의 흐름을 느끼게 합니다. 굵어지는 줄기와 점점 높아지는 수목의 캐노피는 세월의 적층을 보여줍니다. 누군가는 식재가 조경설계의 핵심이라고 이야기하고, 어떤 이는 식물은 설계에 더해지는 요소일 뿐 전부가 되어서는 안 된다고 이야기 합니다. “공간을 만드는 조경가에게 식물은 어떤 존재일까요?” 이 물음을 토대로 식물에 대한 다양한 이야기를 나누고자 합니다. 내게 영감을 주는 식물, 좋은 나무를 고르는 법, 모두가 말리겠지만 꼭 한 번 써보고 싶은 수종, 식재 과정에서 겪었던 웃지 못 할 에피소드, 잘못된 식재 사례 바로잡기, 조경에서 식물은 꼭 필요한 것인지에 대한 고민 등 식물과 얽힌 다채로운 글감을 여덟 명의 조경가에게 건넸습니다. 식물에 대한 조경가들의 지극히 사적인 이야기가 독자들에게 신선하게 가 닿기를 기대합니다. 진행 김모아, 금민수, 이수민 디자인 팽선민 --- 식물의 가치를 설계 언어로 번역하다 _ 조혜령 불가피한 난제, 불가능한 애도 _ 허대영 식물의 감 _ 최재혁 아름다운 공간을 지키기 위한 고민 _ 박경탁 조경가, 식물을 얼마나 잘 알아야 할까 _ 이해인 나의 디자인 중심 _ 김태경 조경가와 식물, 조경가의 식물 _ 박주현 식물의 가치를 만드는 법 _ 김수린

나의 식물에게

조경의 특징 중 하나는 살아 있는 재료, 식물을 다룬다는 점입니다. 식물은 참 재미있는 소재입니다. 자라나 잎을 틔우고 꽃을 피우고 다시 지며 공간에 변화를 만들어내고 시간의 흐름을 느끼게 합니다. 굵어지는 줄기와 점점 높아지는 수목의 캐노피는 세월의 적층을 보여줍니다. 누군가는 식재가 조경설계의 핵심이라고 이야기하고, 어떤 이는 식물은 설계에 더해지는 요소일 뿐 전부가 되어서는 안 된다고 이야기 합니다. “공간을 만드는 조경가에게 식물은 어떤 존재일까요?” 이 물음을 토대로 식물에 대한 다양한 이야기를 나누고자 합니다. 내게 영감을 주는 식물, 좋은 나무를 고르는 법, 모두가 말리겠지만 꼭 한 번 써보고 싶은 수종, 식재 과정에서 겪었던 웃지 못 할 에피소드, 잘못된 식재 사례 바로잡기, 조경에서 식물은 꼭 필요한 것인지에 대한 고민 등 식물과 얽힌 다채로운 글감을 여덟 명의 조경가에게 건넸습니다. 식물에 대한 조경가들의 지극히 사적인 이야기가 독자들에게 신선하게 가 닿기를 기대합니다. 진행 김모아, 금민수, 이수민 디자인 팽선민 --- 식물의 가치를 설계 언어로 번역하다 _ 조혜령 불가피한 난제, 불가능한 애도 _ 허대영 식물의 감 _ 최재혁 아름다운 공간을 지키기 위한 고민 _ 박경탁 조경가, 식물을 얼마나 잘 알아야 할까 _ 이해인 나의 디자인 중심 _ 김태경 조경가와 식물, 조경가의 식물 _ 박주현 식물의 가치를 만드는 법 _ 김수린 [나의 식물에게] 식물의 가치를 설계 언어로 번역하다

이성과 감성 사이 조경가에게 식물은 어떤 의미인가. 순간 제인 오스틴의 소설을 영화화한 ‘이성과 감성(sense and sensibility)’이 생각났다. 두 주인공 가운데 언니 엘리너는 침착하고 바른 판단을 중시하는 ‘이성’을 대표하는 인물이고, 동생 메리앤은 열정에 자신을 맡기는 ‘감성’을 대변한다. 이들은 각기 힘든 연애를 겪으며 자신에게 부족한 일면을 보완할 기회를 만들어가고 결국엔 좋은 배우자를 만나게 된다. 이성과 감성 사이에서 식물을 다루는 조경가의 역할과 입장은 어때야 할까. 식물의 이름과 특징 등 개체적 탐구로부터 확장해(각주 1) 첨단 소프트웨어와 장비로 대상지의 자연(식물의 집단)을 분석하고 데이터를 도출한다. 하지만 조경계획과 설계라는 직무 특성상 이를 바탕으로 이용자의 미적 경험을 상상하는 작업은 식물을 다루는 조경가의 기초이자 목표다. 조경을 과학과 예술이 융합된 실천적 종합 예술이라고 하지 않던가. 조경가는 이성과 감성 사이를 넘나들며 식물의 가치를 설계 언어로 번역하는 일을 한다. 조경 디자인 매체로서 식물 조경가에게 식물은 지형이나 바위, 물과 같은 자연 요소 중 하나다. 살아 있는 자연의 재료를 다룬다는 의미는 유사 분야의 직무와 구별되는 지점이기도 하지만 낮과 밤, 날씨와 계절, 지형과 고도, 곤충과 동물 등 식물과 관계되는 모든 현상의 시공간적 함수가 추가된다. 단순히 식물이라는 재료를 나열하는 행위는 지양해야 한다. 적합한 식물을 선택하고 조합해 이용자들의 감각과 감정을 유발하는 재구성의 작업이 필요하다. 이때 식물은 비로소 조경 디자인의 요소가 아닌 매체가 된다.(각주 2) 디자이너로서 조경가는 식물학의 본질을 이해해야 하며 생태학의 기본에 친숙해야 한다. 원예학이나 농업학, 임업학으로부터 적절한 기술을 활용할 줄 알며 무엇보다 형태, 질감에 대한 안목과 화가의 기술이나 문학의 표현에 특별한 감수성을 지녀야 한다.(각주 3) 이처럼 식물은 조경 디자인의 매체가 되어 설계자와 이용자 간의 커뮤니케이션을 매개한다. 매체는 때론 정원, 공원, 초지, 숲 등의 ‘서식처 재현’의 형태로 해석되기도 하고 ‘문화적 메시지’로 안내되기도 한다. 필자는 영화나 소설, 시 구문에서 식물에 대한 문화적 콘텐츠 발굴을 즐긴다. 문학가들이 표현하는 식물은 어느 조경가의 수려한 식재 디자인 못지않는 경관을 선사한다. 특히 박완서 소설에서는 식물의 특징을 인물에 대입시켜 생명력을 불어넣는 묘사 글을 심심치 않게 발견할 수 있어 흥미롭다. 실제로 그는 경기도 구리시 아치울 마을 노란 집에 거주하며 마당 가꾸기에 정성을 쏟을 만큼 식물을 사랑했다고 전해진다. 봄이면 딱딱한 나무줄기 가장귀에서 꽃자루도 없이 선명한 홍자색 꽃을 터뜨리는 박태기나무의 특징을 복희의 첫사랑에 요동치던 떨림으로 묘사하는가 하면, 여름철 강렬한 주황색의 능소화는 팜 파탈 현금을 묘사하는 식물로 등장한다. 그밖에 싱아, 파드득나물, 며느리밥풀꽃 등 수십 종의 식물들은 그녀의 자전적 소설 또는 수필 구석구석에서 추억과 심경을 대리하며 독자와의 공감을 시도한다. 조선 최고 학자이자 개혁가인 다산 정약용은 어떠한가. 다산은 좌뇌와 우뇌, 이성과 감성을 두루 갖춘 정원가임이 틀림없다. 특히 다산의 풍부한 식물학적 지식은 정원에서 식물을 실용적으로 활용할 뿐 아니라 감각적으로 감상하는 태도도 제시한다. 국화의 아름다움을 남긴 여유당전서 1집 13권 『국영시서』에는 가을 밤 흰 벽 앞에 국화 화분을 세워 놓고는 촛불을 멀고 가깝게 비춰가며 벽 위에 어리는 국화 그림자를 감상하는 몽환적인 연출 방식이 잘 묘사되어 있다. “먹을 수 있어야만 실용이 아니라 정신을 기쁘게 해서 뜻을 길러주는 것도 가치가 있다.”(각주 4) 캐스팅과 연출 몇 년 전 건설사와 함께 주택 전시관 작업을 할 기회가 있었다. 최근 많은 브랜드가 팝업 형태의 체험 공간을 만들고 브랜드의 가치와 이미지를 담는 매체로 정원을 적극적으로 활용하고 있다. ‘드림 하우스’란 이름으로 부산에 오픈한 견본 주택 전시관은 팬데믹 시대 새로운 트렌드를 반영한 단지 조경 콘셉트와 주거 문화를 전시하는 공간으로 활용됐다. 좁고 높은 입면의 정원 속에는 구불구불한 산책로와 시적인 교목의 캐스팅이 중요했다. 키는 8m, 수관 폭은 3.5m 내외, 2.5m 정도의 지하고가 확보된 나무가 필요했다. 3층 홀 복도에서 계단실로 내려가는 공간에서 감상할 수 있는 수관고의 볼륨이 온전히 시선에 담겨져야 했으며 무엇보다 전체 공간에서 초점이 되는 구조로서 지배하는 힘도 필요했다. 수없이 많은 종류와 규격(미세하지만 다른 캐노피 형태)의 교목을 찾아다녔고 시뮬레이션했다. 주인공 나무가 결정된 후 빈 공간에도 몇 개 없는 테마 질서를 설정했다. 산책로의 시작은 향기가 은은한 은목서로, 수관 하부 주변은 온전히 비워둬 굽은 길과 빈 공간의 담백함을 살리고자 했고, 뾰족한 모서리 공간은 몇 개의 층위를 가진 식재 레이어를 두어 깊이감을 줬다. 정원의 채광은 유리를 커튼월 재료로 사용해 자연광을 충분히 들게 했지만, 자연 환기를 할 수 있는 폴딩도어 설치, 내부 덕트의 위치 등은 식물 유지·관리에 아쉬움을 줬다. 결과적으로 3년의 유지·관리 끝에 이 프로젝트는 건설사의 결정으로 철거 중이다. 나에게는 대형목 식재와 관리가 얼마나 어려운 일인지 깨닫게 해준 케이스다. 관리 도중에 중견 조경가에게 자문을 구하기도 했다. “대형 교목을 심는 일은 마치 집을 떠서 옮기는 일과 같다”며 일침을 줬다. 윤리와 서명 몇몇 조경 현장은 관리를 통해 가까이서 두고 보고 있다. 내가 선택한 식물들이 어떻게 적응하고 변화하는지, 다음 작업에는 어떤 자세로 임해야 하는지가 시공과 관리 과정에서 깨달음을 준다. 그래서 반기지 않더라도 때로는 그곳을 암행해 식물을 살피기도 하고 비가 억수같이 쏟고 난 다음에는 집 주인에게 정원의 안녕을 묻곤 한다. 매번 나갈 수 없다는 핑계로 10년 가까이 내가 설계한 정원을 돌봐주는 고마운 한 시민 정원사가 있다. 그는 전문가다운 복장을 하고 식물이 심겨진 화단에 꿇어앉아서 시든 잎을 정리하고 진드기가 들끓으면 일일이 손으로 잎과 줄기를 훑어가며 박멸한다(F&B 시설 내부는 농약 살포를 되도록 지양한다). 지상부 식물을 육안으로 관찰하고 뿌리에 이상이 없다 싶으면 흙을 뒤집어 손으로 점검한 다음 내게 사진을 보낸다. 워터 컴퓨터를 다시 세팅하거나 일정 기간 잠가두라는 지시를 내린다. 때로는 그를 통해 쓰지 말아야 하는 수종과 토양 배합의 지침을 가르침 받기도 하고, 가지치기를 통해 살려 새롭게 형성되는 공간의 형태와 미(완벽한 타이밍의 전지를 통해 보여줄 수 있는 끊이지 않는 개화와 착과 능력)를 제공하며 나에게 깨달음을 준다. 죽거나 병에 걸린 상처 입은 식물도 적절한 가드닝 스킬을 통해 정원의 건강성을 향상시킨다. 비로소 정원의 식물은 디자이너와 가드너가 함께 가꾸는 과정에서 재발견되는 것이라고 해야 할까. 그동안 잘못 심어서 그리고 운영한 나무들에게 고백한다. 앞으로 도면에 허식을 보이거나 콘셉트를 온갖 미사여구로 포장할 고민보다 앞으로 나의 식물에게는 생명력이 넘치는 부식토와 양토를 처방하고 너희들을 더 이해하리라. 땅을 더욱 진심으로 읽고 해석할 수 있도록 노력하리라. **각주 정리 1. 『식물의 종(Species Plantarum)』(1753)을 집필한 스웨덴 식물학자 칼 린네는 “이름 없이는 영원한 지식은 존재할 수 없다”고 주장한다. 식물의 이름을 아는 것은 곧 조경의 대상인 자연의 시스템을 이해하는 첫걸음 아닐까. 2. 김아연 외 26명, 『한국 조경의 새로운 지평』, 도서출판 한숲, 2021, pp.212~223. 3. 닉 로빈슨, 『식재 디자인 핸드북』, 도서출판 한숲, 2018, p.44. 4. 성종상, 『인생정원』, 스노우폭스북스, 2023, p.68. 조혜령은 경희대학교, 그라니치대학, 서울대학교에서 원예와 조경을 공부했다. 정원이 갖는 문화적·사회적 가치를 믿으며 이론과 실무의 경계를 탐색하는 조경가로 현재는 조경하다열음의 연구소장으로 재직하고 있다.

[나의 식물에게] 식물의 가치를 설계 언어로 번역하다

이성과 감성 사이 조경가에게 식물은 어떤 의미인가. 순간 제인 오스틴의 소설을 영화화한 ‘이성과 감성(sense and sensibility)’이 생각났다. 두 주인공 가운데 언니 엘리너는 침착하고 바른 판단을 중시하는 ‘이성’을 대표하는 인물이고, 동생 메리앤은 열정에 자신을 맡기는 ‘감성’을 대변한다. 이들은 각기 힘든 연애를 겪으며 자신에게 부족한 일면을 보완할 기회를 만들어가고 결국엔 좋은 배우자를 만나게 된다. 이성과 감성 사이에서 식물을 다루는 조경가의 역할과 입장은 어때야 할까. 식물의 이름과 특징 등 개체적 탐구로부터 확장해(각주 1) 첨단 소프트웨어와 장비로 대상지의 자연(식물의 집단)을 분석하고 데이터를 도출한다. 하지만 조경계획과 설계라는 직무 특성상 이를 바탕으로 이용자의 미적 경험을 상상하는 작업은 식물을 다루는 조경가의 기초이자 목표다. 조경을 과학과 예술이 융합된 실천적 종합 예술이라고 하지 않던가. 조경가는 이성과 감성 사이를 넘나들며 식물의 가치를 설계 언어로 번역하는 일을 한다. 조경 디자인 매체로서 식물 조경가에게 식물은 지형이나 바위, 물과 같은 자연 요소 중 하나다. 살아 있는 자연의 재료를 다룬다는 의미는 유사 분야의 직무와 구별되는 지점이기도 하지만 낮과 밤, 날씨와 계절, 지형과 고도, 곤충과 동물 등 식물과 관계되는 모든 현상의 시공간적 함수가 추가된다. 단순히 식물이라는 재료를 나열하는 행위는 지양해야 한다. 적합한 식물을 선택하고 조합해 이용자들의 감각과 감정을 유발하는 재구성의 작업이 필요하다. 이때 식물은 비로소 조경 디자인의 요소가 아닌 매체가 된다.(각주 2) 디자이너로서 조경가는 식물학의 본질을 이해해야 하며 생태학의 기본에 친숙해야 한다. 원예학이나 농업학, 임업학으로부터 적절한 기술을 활용할 줄 알며 무엇보다 형태, 질감에 대한 안목과 화가의 기술이나 문학의 표현에 특별한 감수성을 지녀야 한다.(각주 3) 이처럼 식물은 조경 디자인의 매체가 되어 설계자와 이용자 간의 커뮤니케이션을 매개한다. 매체는 때론 정원, 공원, 초지, 숲 등의 ‘서식처 재현’의 형태로 해석되기도 하고 ‘문화적 메시지’로 안내되기도 한다. 필자는 영화나 소설, 시 구문에서 식물에 대한 문화적 콘텐츠 발굴을 즐긴다. 문학가들이 표현하는 식물은 어느 조경가의 수려한 식재 디자인 못지않는 경관을 선사한다. 특히 박완서 소설에서는 식물의 특징을 인물에 대입시켜 생명력을 불어넣는 묘사 글을 심심치 않게 발견할 수 있어 흥미롭다. 실제로 그는 경기도 구리시 아치울 마을 노란 집에 거주하며 마당 가꾸기에 정성을 쏟을 만큼 식물을 사랑했다고 전해진다. 봄이면 딱딱한 나무줄기 가장귀에서 꽃자루도 없이 선명한 홍자색 꽃을 터뜨리는 박태기나무의 특징을 복희의 첫사랑에 요동치던 떨림으로 묘사하는가 하면, 여름철 강렬한 주황색의 능소화는 팜 파탈 현금을 묘사하는 식물로 등장한다. 그밖에 싱아, 파드득나물, 며느리밥풀꽃 등 수십 종의 식물들은 그녀의 자전적 소설 또는 수필 구석구석에서 추억과 심경을 대리하며 독자와의 공감을 시도한다. 조선 최고 학자이자 개혁가인 다산 정약용은 어떠한가. 다산은 좌뇌와 우뇌, 이성과 감성을 두루 갖춘 정원가임이 틀림없다. 특히 다산의 풍부한 식물학적 지식은 정원에서 식물을 실용적으로 활용할 뿐 아니라 감각적으로 감상하는 태도도 제시한다. 국화의 아름다움을 남긴 여유당전서 1집 13권 『국영시서』에는 가을 밤 흰 벽 앞에 국화 화분을 세워 놓고는 촛불을 멀고 가깝게 비춰가며 벽 위에 어리는 국화 그림자를 감상하는 몽환적인 연출 방식이 잘 묘사되어 있다. “먹을 수 있어야만 실용이 아니라 정신을 기쁘게 해서 뜻을 길러주는 것도 가치가 있다.”(각주 4) 캐스팅과 연출 몇 년 전 건설사와 함께 주택 전시관 작업을 할 기회가 있었다. 최근 많은 브랜드가 팝업 형태의 체험 공간을 만들고 브랜드의 가치와 이미지를 담는 매체로 정원을 적극적으로 활용하고 있다. ‘드림 하우스’란 이름으로 부산에 오픈한 견본 주택 전시관은 팬데믹 시대 새로운 트렌드를 반영한 단지 조경 콘셉트와 주거 문화를 전시하는 공간으로 활용됐다. 좁고 높은 입면의 정원 속에는 구불구불한 산책로와 시적인 교목의 캐스팅이 중요했다. 키는 8m, 수관 폭은 3.5m 내외, 2.5m 정도의 지하고가 확보된 나무가 필요했다. 3층 홀 복도에서 계단실로 내려가는 공간에서 감상할 수 있는 수관고의 볼륨이 온전히 시선에 담겨져야 했으며 무엇보다 전체 공간에서 초점이 되는 구조로서 지배하는 힘도 필요했다. 수없이 많은 종류와 규격(미세하지만 다른 캐노피 형태)의 교목을 찾아다녔고 시뮬레이션했다. 주인공 나무가 결정된 후 빈 공간에도 몇 개 없는 테마 질서를 설정했다. 산책로의 시작은 향기가 은은한 은목서로, 수관 하부 주변은 온전히 비워둬 굽은 길과 빈 공간의 담백함을 살리고자 했고, 뾰족한 모서리 공간은 몇 개의 층위를 가진 식재 레이어를 두어 깊이감을 줬다. 정원의 채광은 유리를 커튼월 재료로 사용해 자연광을 충분히 들게 했지만, 자연 환기를 할 수 있는 폴딩도어 설치, 내부 덕트의 위치 등은 식물 유지·관리에 아쉬움을 줬다. 결과적으로 3년의 유지·관리 끝에 이 프로젝트는 건설사의 결정으로 철거 중이다. 나에게는 대형목 식재와 관리가 얼마나 어려운 일인지 깨닫게 해준 케이스다. 관리 도중에 중견 조경가에게 자문을 구하기도 했다. “대형 교목을 심는 일은 마치 집을 떠서 옮기는 일과 같다”며 일침을 줬다. 윤리와 서명 몇몇 조경 현장은 관리를 통해 가까이서 두고 보고 있다. 내가 선택한 식물들이 어떻게 적응하고 변화하는지, 다음 작업에는 어떤 자세로 임해야 하는지가 시공과 관리 과정에서 깨달음을 준다. 그래서 반기지 않더라도 때로는 그곳을 암행해 식물을 살피기도 하고 비가 억수같이 쏟고 난 다음에는 집 주인에게 정원의 안녕을 묻곤 한다. 매번 나갈 수 없다는 핑계로 10년 가까이 내가 설계한 정원을 돌봐주는 고마운 한 시민 정원사가 있다. 그는 전문가다운 복장을 하고 식물이 심겨진 화단에 꿇어앉아서 시든 잎을 정리하고 진드기가 들끓으면 일일이 손으로 잎과 줄기를 훑어가며 박멸한다(F&B 시설 내부는 농약 살포를 되도록 지양한다). 지상부 식물을 육안으로 관찰하고 뿌리에 이상이 없다 싶으면 흙을 뒤집어 손으로 점검한 다음 내게 사진을 보낸다. 워터 컴퓨터를 다시 세팅하거나 일정 기간 잠가두라는 지시를 내린다. 때로는 그를 통해 쓰지 말아야 하는 수종과 토양 배합의 지침을 가르침 받기도 하고, 가지치기를 통해 살려 새롭게 형성되는 공간의 형태와 미(완벽한 타이밍의 전지를 통해 보여줄 수 있는 끊이지 않는 개화와 착과 능력)를 제공하며 나에게 깨달음을 준다. 죽거나 병에 걸린 상처 입은 식물도 적절한 가드닝 스킬을 통해 정원의 건강성을 향상시킨다. 비로소 정원의 식물은 디자이너와 가드너가 함께 가꾸는 과정에서 재발견되는 것이라고 해야 할까. 그동안 잘못 심어서 그리고 운영한 나무들에게 고백한다. 앞으로 도면에 허식을 보이거나 콘셉트를 온갖 미사여구로 포장할 고민보다 앞으로 나의 식물에게는 생명력이 넘치는 부식토와 양토를 처방하고 너희들을 더 이해하리라. 땅을 더욱 진심으로 읽고 해석할 수 있도록 노력하리라. **각주 정리 1. 『식물의 종(Species Plantarum)』(1753)을 집필한 스웨덴 식물학자 칼 린네는 “이름 없이는 영원한 지식은 존재할 수 없다”고 주장한다. 식물의 이름을 아는 것은 곧 조경의 대상인 자연의 시스템을 이해하는 첫걸음 아닐까. 2. 김아연 외 26명, 『한국 조경의 새로운 지평』, 도서출판 한숲, 2021, pp.212~223. 3. 닉 로빈슨, 『식재 디자인 핸드북』, 도서출판 한숲, 2018, p.44. 4. 성종상, 『인생정원』, 스노우폭스북스, 2023, p.68. 조혜령은 경희대학교, 그라니치대학, 서울대학교에서 원예와 조경을 공부했다. 정원이 갖는 문화적·사회적 가치를 믿으며 이론과 실무의 경계를 탐색하는 조경가로 현재는 조경하다열음의 연구소장으로 재직하고 있다. [나의 식물에게] 불가피한 난제, 불가능한 애도

특별한 설계자 1990년 조경학과에 입학했고, 고향의 시골 어르신들은 “대체 조경이 뭐냐”며 물었다. 동네에서 그래도 세상 물정 꿰고 있다는 어르신이 먼저 나서서 “조경은 나무 심는 게지”라고 답하곤 했다. 당시에는 조경을 한낱 나무 심는 일로 잘못 알고 있다고 억울해하면서, 전체 배치도도 그리며 포장과 시설물을 섬세히 디자인하는 일도 조경이라고 애써 항변하기도 했다. 이제 생각이 완전히 다르다. 식물만을 다루는 건 분명 아니지만, 우리는 ‘식물’이라는 ‘특별한’ 재료에 대해서 고민해야 하는 ‘특별한’ 설계자들이다. 식물 재료는 탄생과 성장과 쇠퇴라는 삶의 여러 단계를 지나 죽음에 이르기까지 끊임없이 변화한다. 개체가 처한 환경에 따라 미묘하게 다른 모습을 지니므로 그 개별 형태는 실로 무한하다. 게다가 적절히 관리해서 무리 없이 자란다면, 식물은, 특히 나무는 살아갈 자리를 정한 설계자보다도 이 땅에 더 오래 살아남을 존재이기도 하다. 이 재료에는 내구 연한이 없다. 여기까지 생각이 미치면 식물을 대하는 마음이 한없이 숙연해진다. 발췌한 마음, 난제 고백하자면, 천변만화하는 식물 재료에 대한 내 지식은 체계적인 공부와는 거리가 멀고 관심도 변변치 않아서, 설계사무소에서 함께 고생한 고수들이나 협의에서 만난 발주처 조경 담당들로부터 귀동냥으로 주워섬긴 게 대부분이다. “석류나 노각은 겨울 바람에 약해서 담으로 막힌 데 모아 심어라”, “산사, 마가목은 도시에서 잘 살지 못하니 다른 나무로 바꾸라”는 식으로 실제 식재 공사와 식물 성장, 유지·관리 과정을 지켜본 경험 많은 실무자들을 통해서 배운 것이다. 그래서 수종, 초종의 식물 리스트를 만들 때 언제나 조심스러운데, 그러다가도 읽던 책에서 불현듯 영감을 받기도 한다. 이를테면, 징그러운 묘사들이 있어 ‘호더(hoarder)’와 ‘호러’를 오가는 김인숙 작가의 소설 『자작나무 숲』의 도입부한 대목. “하얗게 서 있는 나무들의 숲이었다. 하얗고, 곧게. 그리고 빛을 뿜어내는 숲이었다.”(각주 1) 눈앞에 희부연 밤 풍경이 펼쳐지는데 껍질이 찬연한 이 나무들을 외면할 재간이 있겠는가. 하자 걱정일랑 잊어버리고 빛을 쏘아 올리기 위해서 식재 평면도의 표를 늘려서 자작나무를 넣고 무리 지어 심는다. 기본이 탄탄치 못한 잡지식과 뜬금없는 충동도 문제지만, 설계한 식물들을 현장에서 눈으로 직접 확인하고 실수와 오류를 보완하는 피드백 과정을 거치지 못한다는 게 무엇보다 뼈아프다. “초보들이 식재 도면을 그리나 봐요”(천만에, 초안은 내가 한 거야), “좁은 땅에 식물들이 자잘하게 뒤섞여서 너무 조잡해요”(맙소사, 또 빌어먹을 스케일 감이 문제로군), “중요한 공간이니까 소장님이 직접 신경 써주세요”(알았다고 이 양반아, 내가 그렸다니까). 별나게도 식물에 밝으시나 심사는 까탈스러운 자문위원이나 발주처 담당자를 만나게 되면, 볼 빨간 얼굴과 너덜너덜해진 심정을 애써 감추고 다스리면서 사무실로 돌아온다. 뭐가 문제인가, 괜찮아. 하지만 그런 날 밤이면 비평에 관한 책을 절로 떠올리고 남몰래 뒤적인다. 이를테면, 꾹 눌러 밑줄 친 이런 부분. “비평가들이란 하렘의 환관과 같다. 매일 밤 그곳에 있으면서 매일 밤 그 짓을 지켜본다. 매일 밤 어떻게 해야 하는지는 알고 있지만, 그 자신은 그걸 할 수가 없다.”(브랜던 비언)(각주 2) 물론 품위 있는 오십 대 쿨가이로서 맹세컨대 이렇게 야멸차고 한편으로는 애잔한 문장들을 즐기지 않는다. 다만 검토와 지적, 비판과 비평을 당하는 비슷한 처지에 공감한 나머지 그저 음험한 미소가 지어질 뿐이다, 라고만 해두겠다. 발췌한 마음, 애도 최근 몇 년 사이에는 초·중·고교의 신축보다는 증·개축 사업들이 대폭 늘어나서 사무실 프로젝트 중에서 비중이 꽤 커졌다. 교사동의 증축, 개축은 수업에 지장을 주지 않는 게 무엇보다 앞서는 전제라서, 새 건축물을 운동장이나 녹지가 있던 자리에 짓고 원래 건물을 철거해서 운동장으로 만드는 경우가 많다. 달리 말하면, 식물을 새로 심는 일에 앞서서 원래 있던 나무와 풀들을 옮기거나 제거하는 일을 도맡아야 한다는 뜻이다.(각주 3) 우리가 설계한 대학 캠퍼스 강의동 신축 공사를 사례로 보면, 건축물 한 동을 짓기 위해서 평균 5,000~6,000m2 면적의 숲과 그곳에서 살던 교목 약 700~800그루를 거의 전량 제거하며, 여기서 임목 폐기물은 땅 위 줄기, 가지와 지하의 뿌리를 모두 합쳐서 적어도 100톤 이상 나온다. 도시지역 초·중·고교들도 증·개축 사업을 하면 학교 한 곳마다 교목은 평균 100~200주, 임목 폐기물 60~70톤을 처리해야 한다. 대지 전체를 파헤치니까 가식할 장소가 마땅치 않고 옮겨 심자고 해도 공사비가 빠듯해서 이식 수목의 유지·관리는 뒷전이다. 이런 프로젝트들의 설계 초반에 존치와 이식, 제거 여부를 결정하기 위해서 현장 조사를 다니다 보면 흔치 않은 나무들을 만나기도 한다. 작년 춘천의 학교에서는 이름만 들으면 왠지 별똥별 같은 위성류渭城柳(Tamarix chinensis)를 난생처음 봤다. 그다지 말쑥하지는 않지만 키 10m, 흉고직경 45cm로 우람하게 서 있는 유별난 모습. 화석으로만 남았던 메타세쿼이아가 1943년 7월 말 중국의 깊은 산속에서 무려 35m 높이의 커다란 나무로 살아있음을 기적처럼 목격한 학자의 충격에 비하면 새 발의 피가 되겠으나, 잎이 나질 않아서 처음 본 2월에는 그냥 버들일까 했던 그 나무가 바로 위성류임을 구글 렌즈와 수목 도감으로 거듭 확인하고 올려다보는 마음이 묘했다. 2023년 7월 말의 작열하는 여름 볕을 잠시나마 잊을 정도로. 하지만 이 나무도 갑작스레 죽음을 맞을 것이다. 위성류는 불운하게도 운동장으로 바뀔 건물 중정 귀퉁이에 서 있고, 이식해서 살리기에는 덩치가 너무 큰 나무다.(각주 4) 애도하며 반성한다. 시인 이성복의 아포리즘을 모은 『네 고통은 나뭇잎 하나 푸르게 하지 못한다』의 제목 자체를 즐겨 인용하며, 그래도 내역 작업으로 고통스럽게 야근하면서 유기질 비료를 무수히 잡아줬기 때문에 “나는 예외다”라고 너스레를 떨어왔건만, 이제는 푸른 잎은커녕 나무를 통째로 없애는 일에 가담하는 처지니 말이다. 정작 식물을 사랑해야 할 사람은 놓치고 사는데 소설가 김연수가 일깨우는, 이를테면 이런 장면. “나무는 저마다 다른 나무인데 하나의 이름으로만 부르니까 이런 일이 일어나는 게 아닐까요? 오늘 우리는 은행나무니 향나무니 하는 이름 말고 그 나무만의 이름을 찾아주기 위해 여기 모였습니다.”(각주 5) 아파트 단지 철거를 앞두고 그곳에서 삼십여 년을 함께 살아온 나무들을 떠나보내야 하는 주민들이 스무 명 남짓 모여서 치르는 의식은 나무마다 각자 고유의 이름을 붙여서 함께 불러보는 것이다. 소설 속 주인공은 무지개다리를 건너간 반려견 ‘궁금이’를 추억하며, 어느 칠엽수에게 ‘궁금이와 함께 웃는 나무’라는 이름을 지어준다. 식물들이 개별화된 자신에 대해서 말할 수 없으니, 순전히 우리가 세심하게 지켜보고 알아듣고 불러주어야 하는 일이다. 나에게 별다른 기억이 없는 개체, 개별적이지 못한 개체에 대한 애도가 어떻게 가능하겠는가. 일하다 보면 식물을 아끼고 보호하는 사람이 여전히 많다. 이들이 식물과 나눈 교감을 찬찬히 새겨듣고, 커다란 나무는 공사 범위에 대해 설득하고 고쳐가면서 최대한 존치하며 작은 나무는 가식장을 잘 골라서 한 그루라도 더 옮기고 살려야 할 것이다. 학교 나무인 목백합 주변의 잘 가꾼 나무들까지 함께 동산으로 만들어 달라고 신신당부하던 교무부장, 원래 나무는 잘 몰랐는데 재산 대장 처리를 하느라 나무들을 이리저리 살펴보다가 정이 들어서 마냥 이렇게 보내서는 안 된다던 학교 행정실장, 캠퍼스 나무를 하나라도 건드리려면 반드시 허락을 받아야 한다고 소문이 난 교수. 모두 식물과 함께 한 추억들을 온전히 지켜내고자 설계자를 바르게 인도하는 든든한 후원자다. 나이가 들면서 야속하게도 자신에게 고통을 주는 일에만 유독 예민해진다. 그러니 “네 이웃을 네 몸처럼 사랑하라”는 명령은 날이 갈수록 점점 더 지키기 힘들 것이다. 어디까지가 이웃한 생명이며, 어떻게 이웃의 고통을 지겨워하지 않고 그 삶을 도울 수 있을지 고민한다. 조경설계는 식물의 삶과 죽음, 그리고 공감하는 사람의 마음까지 염두에 두어야 하며, 이렇게 아름다움의 영역을 확장하는 것이 조경 일의 속 깊은 본질이라고 믿는다. **각주 정리 1. 김인숙, “자작나무 숲”, 『이효석문학상 수상작품집 2023』, 북다, 2023, p.177. 2. 빌 헨더슨·앙드레 버나드, 최재봉 역, 『악평: 퇴짜 맞은 명저들』, 열린책들, 2011,pp.154~155. 참고로 브랜던 비언(1923~1964)은 아일랜드의 작가. 3. 전에는 주로 산림에 적용하는 ‘벌목’과 ‘뿌리뽑기’만 있었는데, 올해 『2024년 건설공사 표준품셈』은 유지·관리 부문에 ‘가로수 제거(1-2-20, 24년 신설)’를 추가했다. 도시에서도 가로수나 도시림 등 수목을 제거하는 공사가 많아졌다는 하나의 방증일 것이다. 4. 한국도로공사에서 이식한 약 2만 그루의 자생 수목을 대상으로 성공한 비율을 정리한 논문에 따르면, 근원직경이 커질수록 이식 성공률은 감소하며 예측 회귀 모형은 “Y=-0.811X+88.627(X=근원직경, Y=이식성공률)”이었다. 이 식에 따르면 흉고직경 45cm(근원직경 54cm)의 위성류를 이식해서 성공할 확률은 45%에 불과하며, 가식 후 다시 옮겨서 정식한다면 20%까지 생존율이 줄어들 것이다. 이상철 외 2인, “자생수목 이식 성공률에 관한 연구”, 『한국조경학회지』 43(2), 2015, pp.23~29. 5. 김연수, “나 혼자만 웃는 사람일 수는 없어서”, 『너무나 많은 여름이』, 레제, 2023, pp.25~26. 허대영은 서울대학교 조경학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사학위를 받았다.1999년 이후 사반세기에 걸쳐 설계사무소에서 일하고 있으며, 조경설계 힘(studio HYMH) 소장이다.

[나의 식물에게] 불가피한 난제, 불가능한 애도

특별한 설계자 1990년 조경학과에 입학했고, 고향의 시골 어르신들은 “대체 조경이 뭐냐”며 물었다. 동네에서 그래도 세상 물정 꿰고 있다는 어르신이 먼저 나서서 “조경은 나무 심는 게지”라고 답하곤 했다. 당시에는 조경을 한낱 나무 심는 일로 잘못 알고 있다고 억울해하면서, 전체 배치도도 그리며 포장과 시설물을 섬세히 디자인하는 일도 조경이라고 애써 항변하기도 했다. 이제 생각이 완전히 다르다. 식물만을 다루는 건 분명 아니지만, 우리는 ‘식물’이라는 ‘특별한’ 재료에 대해서 고민해야 하는 ‘특별한’ 설계자들이다. 식물 재료는 탄생과 성장과 쇠퇴라는 삶의 여러 단계를 지나 죽음에 이르기까지 끊임없이 변화한다. 개체가 처한 환경에 따라 미묘하게 다른 모습을 지니므로 그 개별 형태는 실로 무한하다. 게다가 적절히 관리해서 무리 없이 자란다면, 식물은, 특히 나무는 살아갈 자리를 정한 설계자보다도 이 땅에 더 오래 살아남을 존재이기도 하다. 이 재료에는 내구 연한이 없다. 여기까지 생각이 미치면 식물을 대하는 마음이 한없이 숙연해진다. 발췌한 마음, 난제 고백하자면, 천변만화하는 식물 재료에 대한 내 지식은 체계적인 공부와는 거리가 멀고 관심도 변변치 않아서, 설계사무소에서 함께 고생한 고수들이나 협의에서 만난 발주처 조경 담당들로부터 귀동냥으로 주워섬긴 게 대부분이다. “석류나 노각은 겨울 바람에 약해서 담으로 막힌 데 모아 심어라”, “산사, 마가목은 도시에서 잘 살지 못하니 다른 나무로 바꾸라”는 식으로 실제 식재 공사와 식물 성장, 유지·관리 과정을 지켜본 경험 많은 실무자들을 통해서 배운 것이다. 그래서 수종, 초종의 식물 리스트를 만들 때 언제나 조심스러운데, 그러다가도 읽던 책에서 불현듯 영감을 받기도 한다. 이를테면, 징그러운 묘사들이 있어 ‘호더(hoarder)’와 ‘호러’를 오가는 김인숙 작가의 소설 『자작나무 숲』의 도입부한 대목. “하얗게 서 있는 나무들의 숲이었다. 하얗고, 곧게. 그리고 빛을 뿜어내는 숲이었다.”(각주 1) 눈앞에 희부연 밤 풍경이 펼쳐지는데 껍질이 찬연한 이 나무들을 외면할 재간이 있겠는가. 하자 걱정일랑 잊어버리고 빛을 쏘아 올리기 위해서 식재 평면도의 표를 늘려서 자작나무를 넣고 무리 지어 심는다. 기본이 탄탄치 못한 잡지식과 뜬금없는 충동도 문제지만, 설계한 식물들을 현장에서 눈으로 직접 확인하고 실수와 오류를 보완하는 피드백 과정을 거치지 못한다는 게 무엇보다 뼈아프다. “초보들이 식재 도면을 그리나 봐요”(천만에, 초안은 내가 한 거야), “좁은 땅에 식물들이 자잘하게 뒤섞여서 너무 조잡해요”(맙소사, 또 빌어먹을 스케일 감이 문제로군), “중요한 공간이니까 소장님이 직접 신경 써주세요”(알았다고 이 양반아, 내가 그렸다니까). 별나게도 식물에 밝으시나 심사는 까탈스러운 자문위원이나 발주처 담당자를 만나게 되면, 볼 빨간 얼굴과 너덜너덜해진 심정을 애써 감추고 다스리면서 사무실로 돌아온다. 뭐가 문제인가, 괜찮아. 하지만 그런 날 밤이면 비평에 관한 책을 절로 떠올리고 남몰래 뒤적인다. 이를테면, 꾹 눌러 밑줄 친 이런 부분. “비평가들이란 하렘의 환관과 같다. 매일 밤 그곳에 있으면서 매일 밤 그 짓을 지켜본다. 매일 밤 어떻게 해야 하는지는 알고 있지만, 그 자신은 그걸 할 수가 없다.”(브랜던 비언)(각주 2) 물론 품위 있는 오십 대 쿨가이로서 맹세컨대 이렇게 야멸차고 한편으로는 애잔한 문장들을 즐기지 않는다. 다만 검토와 지적, 비판과 비평을 당하는 비슷한 처지에 공감한 나머지 그저 음험한 미소가 지어질 뿐이다, 라고만 해두겠다. 발췌한 마음, 애도 최근 몇 년 사이에는 초·중·고교의 신축보다는 증·개축 사업들이 대폭 늘어나서 사무실 프로젝트 중에서 비중이 꽤 커졌다. 교사동의 증축, 개축은 수업에 지장을 주지 않는 게 무엇보다 앞서는 전제라서, 새 건축물을 운동장이나 녹지가 있던 자리에 짓고 원래 건물을 철거해서 운동장으로 만드는 경우가 많다. 달리 말하면, 식물을 새로 심는 일에 앞서서 원래 있던 나무와 풀들을 옮기거나 제거하는 일을 도맡아야 한다는 뜻이다.(각주 3) 우리가 설계한 대학 캠퍼스 강의동 신축 공사를 사례로 보면, 건축물 한 동을 짓기 위해서 평균 5,000~6,000m2 면적의 숲과 그곳에서 살던 교목 약 700~800그루를 거의 전량 제거하며, 여기서 임목 폐기물은 땅 위 줄기, 가지와 지하의 뿌리를 모두 합쳐서 적어도 100톤 이상 나온다. 도시지역 초·중·고교들도 증·개축 사업을 하면 학교 한 곳마다 교목은 평균 100~200주, 임목 폐기물 60~70톤을 처리해야 한다. 대지 전체를 파헤치니까 가식할 장소가 마땅치 않고 옮겨 심자고 해도 공사비가 빠듯해서 이식 수목의 유지·관리는 뒷전이다. 이런 프로젝트들의 설계 초반에 존치와 이식, 제거 여부를 결정하기 위해서 현장 조사를 다니다 보면 흔치 않은 나무들을 만나기도 한다. 작년 춘천의 학교에서는 이름만 들으면 왠지 별똥별 같은 위성류渭城柳(Tamarix chinensis)를 난생처음 봤다. 그다지 말쑥하지는 않지만 키 10m, 흉고직경 45cm로 우람하게 서 있는 유별난 모습. 화석으로만 남았던 메타세쿼이아가 1943년 7월 말 중국의 깊은 산속에서 무려 35m 높이의 커다란 나무로 살아있음을 기적처럼 목격한 학자의 충격에 비하면 새 발의 피가 되겠으나, 잎이 나질 않아서 처음 본 2월에는 그냥 버들일까 했던 그 나무가 바로 위성류임을 구글 렌즈와 수목 도감으로 거듭 확인하고 올려다보는 마음이 묘했다. 2023년 7월 말의 작열하는 여름 볕을 잠시나마 잊을 정도로. 하지만 이 나무도 갑작스레 죽음을 맞을 것이다. 위성류는 불운하게도 운동장으로 바뀔 건물 중정 귀퉁이에 서 있고, 이식해서 살리기에는 덩치가 너무 큰 나무다.(각주 4) 애도하며 반성한다. 시인 이성복의 아포리즘을 모은 『네 고통은 나뭇잎 하나 푸르게 하지 못한다』의 제목 자체를 즐겨 인용하며, 그래도 내역 작업으로 고통스럽게 야근하면서 유기질 비료를 무수히 잡아줬기 때문에 “나는 예외다”라고 너스레를 떨어왔건만, 이제는 푸른 잎은커녕 나무를 통째로 없애는 일에 가담하는 처지니 말이다. 정작 식물을 사랑해야 할 사람은 놓치고 사는데 소설가 김연수가 일깨우는, 이를테면 이런 장면. “나무는 저마다 다른 나무인데 하나의 이름으로만 부르니까 이런 일이 일어나는 게 아닐까요? 오늘 우리는 은행나무니 향나무니 하는 이름 말고 그 나무만의 이름을 찾아주기 위해 여기 모였습니다.”(각주 5) 아파트 단지 철거를 앞두고 그곳에서 삼십여 년을 함께 살아온 나무들을 떠나보내야 하는 주민들이 스무 명 남짓 모여서 치르는 의식은 나무마다 각자 고유의 이름을 붙여서 함께 불러보는 것이다. 소설 속 주인공은 무지개다리를 건너간 반려견 ‘궁금이’를 추억하며, 어느 칠엽수에게 ‘궁금이와 함께 웃는 나무’라는 이름을 지어준다. 식물들이 개별화된 자신에 대해서 말할 수 없으니, 순전히 우리가 세심하게 지켜보고 알아듣고 불러주어야 하는 일이다. 나에게 별다른 기억이 없는 개체, 개별적이지 못한 개체에 대한 애도가 어떻게 가능하겠는가. 일하다 보면 식물을 아끼고 보호하는 사람이 여전히 많다. 이들이 식물과 나눈 교감을 찬찬히 새겨듣고, 커다란 나무는 공사 범위에 대해 설득하고 고쳐가면서 최대한 존치하며 작은 나무는 가식장을 잘 골라서 한 그루라도 더 옮기고 살려야 할 것이다. 학교 나무인 목백합 주변의 잘 가꾼 나무들까지 함께 동산으로 만들어 달라고 신신당부하던 교무부장, 원래 나무는 잘 몰랐는데 재산 대장 처리를 하느라 나무들을 이리저리 살펴보다가 정이 들어서 마냥 이렇게 보내서는 안 된다던 학교 행정실장, 캠퍼스 나무를 하나라도 건드리려면 반드시 허락을 받아야 한다고 소문이 난 교수. 모두 식물과 함께 한 추억들을 온전히 지켜내고자 설계자를 바르게 인도하는 든든한 후원자다. 나이가 들면서 야속하게도 자신에게 고통을 주는 일에만 유독 예민해진다. 그러니 “네 이웃을 네 몸처럼 사랑하라”는 명령은 날이 갈수록 점점 더 지키기 힘들 것이다. 어디까지가 이웃한 생명이며, 어떻게 이웃의 고통을 지겨워하지 않고 그 삶을 도울 수 있을지 고민한다. 조경설계는 식물의 삶과 죽음, 그리고 공감하는 사람의 마음까지 염두에 두어야 하며, 이렇게 아름다움의 영역을 확장하는 것이 조경 일의 속 깊은 본질이라고 믿는다. **각주 정리 1. 김인숙, “자작나무 숲”, 『이효석문학상 수상작품집 2023』, 북다, 2023, p.177. 2. 빌 헨더슨·앙드레 버나드, 최재봉 역, 『악평: 퇴짜 맞은 명저들』, 열린책들, 2011,pp.154~155. 참고로 브랜던 비언(1923~1964)은 아일랜드의 작가. 3. 전에는 주로 산림에 적용하는 ‘벌목’과 ‘뿌리뽑기’만 있었는데, 올해 『2024년 건설공사 표준품셈』은 유지·관리 부문에 ‘가로수 제거(1-2-20, 24년 신설)’를 추가했다. 도시에서도 가로수나 도시림 등 수목을 제거하는 공사가 많아졌다는 하나의 방증일 것이다. 4. 한국도로공사에서 이식한 약 2만 그루의 자생 수목을 대상으로 성공한 비율을 정리한 논문에 따르면, 근원직경이 커질수록 이식 성공률은 감소하며 예측 회귀 모형은 “Y=-0.811X+88.627(X=근원직경, Y=이식성공률)”이었다. 이 식에 따르면 흉고직경 45cm(근원직경 54cm)의 위성류를 이식해서 성공할 확률은 45%에 불과하며, 가식 후 다시 옮겨서 정식한다면 20%까지 생존율이 줄어들 것이다. 이상철 외 2인, “자생수목 이식 성공률에 관한 연구”, 『한국조경학회지』 43(2), 2015, pp.23~29. 5. 김연수, “나 혼자만 웃는 사람일 수는 없어서”, 『너무나 많은 여름이』, 레제, 2023, pp.25~26. 허대영은 서울대학교 조경학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사학위를 받았다.1999년 이후 사반세기에 걸쳐 설계사무소에서 일하고 있으며, 조경설계 힘(studio HYMH) 소장이다.