-

[그들이 설계하는 법] 심각하게 놀기

[그들이 설계하는 법] 심각하게 놀기

두 번째 글이다. 첫 번째 글에서는 나의 네 가지 설계태도―물어보기, 다시 그리기, 노동하기, 설계 안하기―와 설계 시작점에 관해 짧게 써보았다. 이번에는 2년 전 미국 뉴욕 MoMA PS1Museum of Modern Art PS1에서 주최한 젊은 건축가 프로그램Young Architect’s Program(YAP)의 파이널리스트 중 하나로 선정되었던 작품을 바탕으로 좀 더 구체적인 설계 과정에 대해 써보려 한다. YAP은 디자인 분야 인재 육성을 목적으로 매년 다섯 팀을 선정해 미술관 방문객을 위한 야외 휴양 공간 아이디어를 공모한다. 그리고 그 중 당선작은 MoMA PS1의 여름 웜-업Warm-Up 행사 때 사용될 임시 설치물temporary installation로 구현된다. 동료 회사와 뭉쳐 템프에이전시TempAgency라는 팀을 구성했고 다섯 파이널리스트 중 하나로 선정되었다. 비록 우리 팀의 디자인이 최종적으로 당선되지는 못했지만, 약 한 달간 혹독하게 그리고 후회 없이 설계하면서 많은 것을 배웠고 또 그만큼 나누고 싶은 점이 많은 프로젝트다. 우리의 YAP 설계 과정은 놀이터 같았다. 아니, 그렇게만들려 노력했다―어떻게 보면 이것이 나의 다섯 번째 설계 태도다.

My Hair is at MoMA PS1

프로젝트 이름 그대로 우리가 내놓은 설계안은 사람들의 머리카락으로 공간을 만들어 보자는 제안이다. 미쳤다고, 이상하다고, 장난 아니냐고 물어보는 사람도, 신기하고 색다르고 만들어지면 가보고 싶다는 사람도 많았던, 아무튼 설계안에 대한 주변 반응이 너무나 대조적이면서도 다양했던 프로젝트임에는 틀림없다. 어떻게 보면 거의 도박 수준인 아이디어였지만 우리는 정말 진지했다. 이제껏 시도해보지 않은 도전적인 설계, 한 번 해보자고 했다. 아니, 그보다는 “떨어지더라도 밋밋하지 않게 떨어지자”고 했다. 많은 공모전에 참가해 보았지만 처음부터 작정하고 놀면서 설계할 수 있는 아이디어를 찾기 위해 노력한 적은 이번이 처음이었다. 아마 클라이언트가 예술을 항상 접하는 큐레이터였기에 좀 더 과감해도 되지 않겠냐는 상상 혹은 편견을 가졌던 것 같다.

여기서 잠시 템프에이전시 팀 구성을 설명해야겠다. 쿠토노톡KUTONOTUK의 나와 공동 대표 매튜 줄Matthew Jull, 그리고 맥도웰스피노자mcdowellespinosa의 두 공동 대표까지, 총 네 명이 팀의 중심이었고, 버지니아대학교 건축학과와 조경학과 학생 여섯 명―풀타임 네 명,파트타임 두 명―이 어시스트를 해주었다. 본격적인 작업은 12월 초 가을 학기가 끝나자마자 시작되었고, 겨울방학 한 달 동안 학생들과 같이 일할 작업장은 학교 건물 안의 교실 한 곳에 마련했다. 거의 눌러 앉은 셈이다. 얼마 지나지 않은 1월 1일, 새해를 맞았을 때도 그나마 구색을 맞춘다고 어디선가 구해 놓은 샴페인 두병을 터뜨리며 컴퓨터와 드로잉 사이에서 우리끼리 자축했으니 말이다.

어느 정도 자리를 잡고 학생들과 같이 우선 아이디어부터 짜기 시작했다. 설계안 제출까지 시간이 촉박해서 아이디어를 짜내면서 리서치를 해야 하는 상황이었다. 역시 처음엔 별의별 토픽이 다 나온다. 마네킹, 잠수 어항, 나무 쓰레기, 거인 얼음, 정글, 돌 밭, 임대 노동 등등. 한 명당 20~30개 정도의 아이디어를 내고 이미지, 논리, 내러티브 등 각 아이디어에 대한 큰 윤곽을 정리하여 3~4시간에 한 번씩 팀 멤버들과 교류하며 발전시켜 나갔다.

조리나는 1982년 생으로, 미국 웰슬리 칼리지(Wellesley College)에서 여성학을 전공한 후, 하버드 GSD에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국의 마이클 반 발켄버그 어소시에이트(Michael Van Valkenburgh Associates)와 네덜란드 로테르담의 맥스완 아키텍트 + 어바니스트(Maxwan Architects + Urbanists)에서 다양한 도시 디자인과 조경 및 건축 프로젝트를 수행했다. 현재 미국 버지니아대학교(University of Virginia) 조경학과 대학원 강사로 있으며 하버드 GSD에서 초청 강사로 가르친 바 있다. 건축가 매튜 줄(MatthewJull)과 쿠토노톡(KUTONOTUK)의 공동 대표로서 구겐하임 헬싱키(Guggenheim Helsinki)와 헬싱키 공공 도서관(Helsinki Public Library), MoMA PS1 젊은 건축가(Young Architects Program), 유로판 등에서 주관한 디자인 프로젝트에서 수상한 바 있다. 또한 아크틱 디자인 그룹(Arctic Design Group)의 대표로서 미국 워싱턴D.C.의 정책 연구 기관과의 협력 아래 북극 도시와 극한 랜드스케이프(extreme landscapes)에 관한 연구를 계속하고 있다. www.kutonotuk .com | www.arcticdesigngroup.org

-

[조경의 경계를 넘어, 조경 속으로] 로버트 험버

므핀다 칼룬가 커뮤니티 가든 수석 정원사

[조경의 경계를 넘어, 조경 속으로] 로버트 험버

므핀다 칼룬가 커뮤니티 가든 수석 정원사

“내가 원하는 정원은 가난하든 부자든, 덩치가 크든 작든, 노숙자이든 장님이든, 혹은 목발을 짚은 사람이든 상관없이 누구나 즐길 수 있는 곳입니다.” 뉴욕의 대표적 지역 공동체 정원, 므핀다 칼룬가 가든을 설립하고 30년 넘게 운영해 온 로버트 험버가 내비친 소망이다. 마약과 폭력으로 얼룩졌던 1980년대 초반의 맨해튼로어 이스트 사이드에서 그는 부모의 온전한 사랑을 받지 못하고 어긋나가던 10대 청소년들의 아버지 역할을 하면서, 그들과 함께 시간을 보낼 수 있는 수단으로 정원을 선택했다. “저는 아이들에게 물었습니다. 도와줄 수 있냐고. 그들에겐 그러한 질문 자체가 큰 의미를 지니니까요.”

그리고 그의 생각은 어린이와 노인을 비롯한 지역 주민 전체로 퍼져 나갔다. “10대들은 농구에 관심이 있지만 모든 사람을 위해서는 식물을 함께 키우는 것이 최고죠.” 그는 거의 버려지다시피 한 공원의 한 귀퉁이를 시로부터 위임받았다. 한 번도 정원 일을 해 본적 없었지만, 동네 주민, 노숙자, 부랑자, 거리의 매춘부 등에게 도움을 청해 므핀다 칼룬가 가든을 만들기 시작했다. 정원의 이름은 오래 전 이 부근에 있었던 흑인 매장지를 기억하고 기념하는 의미에서 스와힐리어로 지었다. “이전에 이 공원은 그저 빨리 걸어서 통과해야 하는 곳일 뿐이었죠.” 도시의 변방, 어둡고 위험했던 장소는 정원이 만들어지면서 달라지기 시작했다. 지역 사회도 정원을 중심으로 마약상을 몰아내고 이미지를 바꾸었다. 노인 센터의 앞마당으로도 쓰이며 그들이 마음 편히 안전하게 채소를 가꾸고 소일할 수 있는 곳이 되기도 했다. 밥 험버의 헌신적이고 자발적인 활동은 점차 알려졌고 커뮤니티 가든의 모범 사례로 통하게 되었다. 관광객과 미디어의 관심에서는 벗어나 있지만, 지역 주민에겐 보석과 같은 공간. 므핀다 칼룬가 가든은 오늘도 조용히 맨해튼의 한 편에 자리 잡고 있다. 그리고 밥 험버는 오늘도 여전히 그 곳을 지키고 있다.

Q. 이 정원이 문을 연 첫 날에 대한 기억을 떠올린다면?

A. 아, 무척 오래된 이야기다. 어느덧 이렇게 많은 세월이 흘렀다. 나는 원래 근처에 있는 어린이돕기협회the Children’s Aid Society에서 일했고, 주로 남자 아이들 그룹을 이끄는 역할을 맡았다. 자연스럽게 공원에서 소년들과 모임을 갖는 일이 잦았는데, 뭔가 변화가 필요함을 느낀 것도 그 즈음이었다. 협회에서 퇴직하고 난 후, 나는 여기에 좀 더 머물면서 공원 자체를 바꾸는 일을 하기로 결심했다. 그 첫 번째 과제는 공원에서 빈번히 볼 수 있던 마약 거래상을 몰아내는 것이었다. 그 후 정원을 가꾸는 기술을 점차 배우면서 동네 아이들에게도 뭔가를 키울 수 있는 기회를 주고 싶었다. 그렇게 이 정원은 내 삶의 일부가 되었다.

Q. 어린이돕기협회의 일과 정원 일을 시작한 계기가 밀접히 연결되어 있음을 알았다. 어린이협회는 정확히 어떤 일을 하는 단체인가?

A. 지역의 불우한 어린이와 청소년을 돕는 단체다. 주로 집에 아버지가 없는 소년들인데 그들이 참여할 수 있는 프로그램을 짜고 운영하는 일을 했다. 우리는 뉴욕 시 전체를 교실로 이용했다. 도시의 구석구석을 돌아다니며 구경도 하고 연극이나 야구 경기도 보러갔으며 모여서 방과 후 숙제를 함께 하기도 했다. 뭐, 말하자면 그런 종류의 일들이다.

Q. 이곳에 정착하게 된 개인적인 배경과 가족에 대해서 궁금하다.

A. 우리 가족은 중남미 파나마 출신으로, 조지아 주로 이주했다. 나는 조지아에서 태어났고 취학 연령이 되었을 즈음 뉴욕으로 이사해 여기 맨해튼에서 평생을 살았다. 나는 스페인어를 못하지만, 내 친척 중에는 유창한 사람이 많다. 지금은 대부분 뉴저지로 이주해서 살고 있다. 이번 독립기념일에도 가족들을 방문해서 휴일을 보낼 계획이다. 나를 아빠라고 부르는 아이들이 몇 있다. 자기들의 생부를 모르기 때문이기도 하고, 어떤 때에는 심지어 아버지가 있어도 나를 아빠라고 부르고 다니기도 한다.이 공원은 수십 년간 나에게 더할 수 없이 귀한 우정을 선물해 줬다.

Q. 므핀다 칼룬가 가든의 초기 시절을 묘사한다면?

A. 1980년대였고, 무척이나 거친 시절이었다. 공원에는 온갖 종류의 마약이 횡행했고 위험했으며 심하게 지저분하고 불결했다. 칼에 찔릴 뻔하거나 머리에 총구가 겨누어진 적이 한두 번이 아니었다. 바닥에 총알이 널려있기도 했다. 한마디로, 전혀 머물고 싶지 않은 곳이었다. 특히 어린 아이를 키우는 가정에게 위협적인 곳이었다. 나는 매주 토요일마다 소년들을 데리고 온 시내를 돌아다녔다. 주중에는 함께 모여서 농구를 하거나, 시시콜콜한 일을 하며 시간을 보냈다. 대부분 남자아이였는데, 지역 주민이었던 델마 프리차드Thelma Pritchard 여사가 여학생 모임을 이끄는 데 큰 역할을 했다. 내가 공원에서 처음 그 분을 만났을 때 그녀는 임신 중이었다. 그 아이가 지금 스물서넛 정도의 청년으로 성장했다. 프리차드 여사 또한 아직도 이 지역에서 활발한 활동을 하고 있다. 내가 돌봤던 아이들이 어느덧 커서 그들의 자녀를 데리고 오면 할아버지가 된 기분이다. 이것이 내 인생이고 나는 그것을 즐긴다.

이 꼭지를 연재하고 있는 인터뷰어 최이규는 1976년 부산 생으로, 그룹한 어소시에이트 뉴욕 오피스를 이끌며 10여 차례의해외 공모전에서 우승했고, 주요 작업을 뉴욕시립미술관 및 소호, 센트럴파크, 두바이, 올랜도, 런던, 위니펙 등지의 갤러리에전시해 왔다. 저서로 『시티 오브 뉴욕』(공저)이 있다.

- 최이규 / 그룹한 어소시에이트 뉴욕지소장 / 2015년08월 / 328

-

[재료와 디테일] 콘크리트 벽돌, 그 변신은 무죄

[재료와 디테일] 콘크리트 벽돌, 그 변신은 무죄

이리저리 돌아다니다 보면 늘 경계에 눈이 간다. 긴 담장이 공간을 구획하고 있는 모습을 쉽게 볼 수 있는데, 사용된 소재의 대부분이 벽돌이다. 붉은색 벽돌도 있고 회색 콘크리트 블록도 많이 보인다. 쉽게 쌓을 수 있고, 땅의 압력(사면 압력)을 크게 받지 않는 곳이라면옹벽을 치지 않고도 좋은 입면을 만들어 낼 수 있기 때문에 널리 활용되었을 것이다. 몇 장씩 내어 쌓기도 하고 구멍을 만들어 내는 등, 벽돌만이 만들 수 있는 특유의 패턴으로 거리에 활력을 불어 넣기도 한다. 그렇지만 대부분 재료비를 많이 쓸 수 없는 외곽이나 사람의 시선이 덜 가는 외진 곳에 쓰이는 경우가 많다. 요지에 쉽게 쓰지 못하는 이유를 소재에 대한 대중의 인식에서 찾기도 한다. 벽돌이란 소재의 가치를 아는 일반인을 만나기란 그리 쉬운 일이 아니기 때문이다. 이런 벽돌을 활용해 건축물 내부를 구획한 공간을 우연히 본 적 있는데, 소재의 원초적 질감에 생경하면서도 신선한 느낌을 받은 기억이 있다. 그런데 이런 소재가 외부에만 나오면 이상하게 저급한 재료로 치부되는 경우가 흔하다. 우리 주위에 있는 군부대 담장이나 예비군 훈련장의 시가 전투장, 혹은 저렴하게 지은 경비실 등에서 돈들이지 않고 손쉽게 지어진 공간의 이미지를 떠올리기 때문일 것이다. 재료 자체의 문제라기보다는우리에게 너무 익숙해져서 더 이상 새롭게 볼 수 없게 되어버린 것은 아닌지 의문을 갖게 된다. 몇 해 전 지방의 한 정원박람회장에 작은 공간을 만들 기회가 있었다. 실제보다는 관념적인 공간을 만들어 보겠다는 목표를 세우고 작업에 임했으나 결과는 그리 녹록하지 않았다.

이대영은 여기저기 살피고 유심히 바라보기 좋아하는 사람으로 살아가려 노력하고 있다. 만드는 것에 관심이 많으며, 작고 검소하며 평범한 조경설계를 추구하고 있다. 영남대학교에서 공부했고 우대기술단과 씨토포스(CTOPOS)에서 조경의 기초를 배웠다. 조경설계사무소 스튜디오엘(STUDIO L)을 시작하고 작은 작업들을 하고 있다. www.studio89.co.kr

-

[공간 공감] 창덕궁 후원

[공간 공감] 창덕궁 후원

창덕궁 후원. ‘공간 공감’ 코너에서 두 페이지로 다루기에는 그 무게감을 이기기 힘든 장소다. 국가대표 정원을 대상으로 허투루 설계 담론을 펼치다가는 뭇매를 맞을 것이 뻔하다. 게다가 한 차례, 그것도 제한된 시간의 가이드 투어를 통해 담론의 깊이를 추구한다는 것 역시 무리수다. 하지만 공간 자체가 위압적이거나 엄숙함을 불러일으키지는 않는다. 오히려 차분하고 정갈하다. 불과 몇 십 미터의 거리를 두고 복닥거리는 현대의 삶과 대비되는 고즈넉한 풍경이 펼쳐진다. 처음이 정원을 만들고 가꿔 온 다양한 스토리를 상상하면서 다른 각도의 관점에서 이야기를 전개할 참이다. 메르스 여파로 비교적 한산한 토요일 아침, 해설사가 인솔하는 무리에서 가장 뒤쳐져 걸으며 ‘후원 달리 읽기’궁리를 시작했다.

후원은 왕의 정원이었다. 정원의 첫 시작은 지금부터 약 610년 전인 태종 때였다. 여러 왕을 거치면서 확장과 수정이 행해졌으며, 230여년이 지난 인조 때 옥류천 일대까지 조성된 것으로 전해진다. 또 다시 140년의 세월이 흘러 영·정조 때 부용정 일대를 조성했고, 순조 때 연경당을 지으면서 현재 우리가 알고 있는 후원의 모습을 갖추게 되었다. 무려 420년이 넘는 시간동안 가꿔 온 장소다. 당시 왕이 거닐던 후원의 모습은 또 다시 180여년이 지난 지금과는 사뭇 달랐을 것이다.

정욱주는 이 연재를 위해 작은 모임을 구성했다. 글쓴이 외에 factory L의 이홍선 소장, KnL 환경디자인 스튜디오의 김용택 소장, 디자인 스튜디오 loci의 박승진 소장 그리고 서울시립대학교의 김아연 교수 등 다섯명의 조경가가 의기투합했고, 새로운 대상지 선정을 위해 무심코 지나치던 작은 공간들을 세밀한 렌즈로 다시 들여다보고 있는 중이다.

-

비평: 늙은 근대성과 도시 공공성의 스펙터클

비평: 늙은 근대성과 도시 공공성의 스펙터클

세운상가 활성화를 위해 공공 공간을 다루는 전략적 태도는 무엇인가?

서울시는 지난 6월 16일 제출된 82개 작품 중에서 ‘세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모’ 당선작으로 이_스케이프(대표 김택빈)와 장용순(홍익대학교 건축학과 교수), 이상구(경기대학교 건축학과 교수) 팀이 공동으로 제안한 ‘현대적 토속Modern Vernacular’을 최종 선정했다. 이번 공모전에서 요구한 세운상가 활성화를 위한 공공 공간 설계는 세운상가의 민간 소유 영역을 제외하고 서울시가 소유권을 갖고 있는 공중 보행 가로인 데크의 활성화에 초점을 맞추고 있다. 우선 당선작을 중심으로 설계안을 들여다보자. 당선작, 2등작, 그리고 3등작은 일견 유사한 내용을 담고 있는 것 같으나 자세히 들여다보면 상당한 인식의 차이를 갖고 있다. 애매모호한 가치를 설정하거나 경직된 건축화의 태도로 일관한 안들과 달리 당선작은, 세운상가를 둘러싼 공간 담론, 세운상가에 대한 공적 개입의 타당성, 세운상가 내부목소리에 대한 이해, 그리고 도시와 삶의 흔적에 대한 존중이란 네 가지 측면에서 볼 때 확실한 비교우위를 갖는다.

‘Modern Vernacular’ 즉 ‘현대적 토속’이란 제명이 대변하듯이 당선작은 공공공간에 개입함으로써 세운상가를 넘어서서 과거와 현대가 공존하는 좀 더 큰 틀에서의 도시 역사, 공간 구조와 장소성을 보완하거나 복원하는 데 가치를 부여했다. 당선작의 보행 데크 활성화는 크게 보면 남북축의 기능에 의존한다. 세운상가의 동서축 연결은 오히려 의도적으로 느슨하다. 개발 시대 세운상가라는 거대한 구조물로 인해 단절되었던 동서 양축과 기존 도시 조직의 연결에 대해 여백과 흐름의 가능성을 남겨 두는 것이 오히려 적극적인 해결이 될 수 있다고 본 점은 인위적 개입의 강박관념에서 벗어나 있어서 좋다. 남북을 잇는 보행 데크를 복원하여 구체적인 프로그램 공간을 삽입하고 세운초록띠공원 자리는 종묘와 연결되는 경사진 광장으로 전환하는 제안이 남북축 보행 데크 활성화의 주된 내용이다. 이렇듯 남북과 동서축에 대해 서로 다른 언어로 접근한 것 역시 도시 구조의 역사와 장소성에 대한 이해에서 나온 듯하다. 당선작의 긍정적인 측면에도 불구하고 세운상가의 공공 공간에 대한 개입은 여전히 개념과 해석에 머무를 수밖에 없는 한계를 갖는다. 왜냐하면 거기엔 세운상가 내부의 치열한 목소리가 들리기 않기 때문이다. 세운상가를 소유에 따라 서로 다른 두 개의 주체로 분리해서 접근하다 보니 복잡하게 얽힌 내부의 목소리를 공공이 소유한 공공 공간으로 이끌어낼 수 없었다. 이는 결국 세운상가 활성화를 ‘밖에서부터 안으로’, 즉 추진하기 쉬운 곳에서부터 시작할 수밖에 없는 서울시의 인식의 한계를 드러낸 것이다. 이것이 바로 세운상가 활성화를 위해 서울시가 공공 공을 다루는 전략적 태도다. 본질이 문제의 핵심을 우회하고 있는데, 세운상가는 과연 활성화 될 수 있을까란 의문이 든다.

빅 플랜을 넘어서기 위한 공공 공간 개입의 정당성은 어디에서 확보될 수 있을까?

세운상가를 개발 시대의 빅 플랜Big Plan의 상징이라고 보자. 시대가 바뀌고 도시적 상황이 변화했다. 가장 크게는 세운상가를 지탱해 온 도시 산업 생태계의 몰락을 들 수 있다. 이제 다른 가치로 세운상가의 시대성을 읽어 내 존재의 새로운 가능성을 만들어 내야 한다면, 가장 우선해야 할 태도와 접근이 과연 공공 공간인 데크의 활성화이어야만 했을까? 이 질문을 이해하기 위해서는 서울시가 내세운 세운상가 보행 데크 복원이 도대체 어떤 의도를 갖고 있는지를 살펴봐야만 한다. 서울시에 따르면 이 거대 스케일의 보행 데크가 완성되면 종묘에서 남산까지 이어지는 보행 녹지축이 형성된다고 한다. 서울 시민들이 도심에서 남북으로 자유롭게 걸어 다닐 수 있는 혜택을 누리게 된다고도 한다. 더 큰 틀에서 보면 보행 데크를 통해 연결된 남산은 향후 용산과 한강으로 이어지게 되는데 이는 곧 종묘, 북악산, 삼각산을 통해 백두대간이 한강까지 이어지는 생태계의 중요한 연결 통로의 회복을 상징하는 역할을 완성하게 된다는 것이다. 이 거대한 이데올로기의 환상은 우리에게 얼마나 설득력 있게 들리는가?

이영범은 1986년 서울대학교 건축학과를 졸업하고 1993년 영국 AA 스쿨 대학원에서 도시 공간 이론으로박사 학위를 받았다. 2002년에는 시민단체인 도시연대에서 커뮤니티디자인센터를 설립해 주민참여 디자인을 통한 마을만들기 활동을 펼치고 있다. 현재 경기대학교 대학원 건축학과 교수로 재직 중이며 주요 저서로는 『도시의 죽음을 기억하라』, 『뉴욕 런던 서울의 도시재생 이야기』(공저), 『커뮤니티 디자인을 하다』(공저),『건축과 도시, 공공성으로 읽다』(공저), 『사회적 기업을 이용한 주거지 재생』(공저), 『새로운 도시재생의 구상』(공저), 『우리, 마을만들기』(공저), 『도시 마을만들기의 쟁점과 과제』(공저) 등이 있다.

-

3등작: Urban Filter

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

3등작: Urban Filter

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

세운상가는 단순한 빌딩 그 자체를 넘어 도시를 대표하는 근대 문화 유산이다. 이러한 세운상가가 앞으로도 제자리를 지키며 더욱 활발히 살아 숨쉬기 위해서는 ‘현재’의 모습을 바탕으로 변화를 이끌어 내야만 한다. 서울의 미래를 위한 비전을 생성하는 과정이지만, 지나치게 거대하고 유토피아적인 이미지에 의해 그 본래의 가치와 의미가 함몰되지 않도록 파편화된 현재의 세운상가를 통합하고 확장하는 것에 초점을 두어야 한다.

시스템

세운상가군에는 대상지를 활성화하기 위한 네 개의 주요한 디자인 요소―자연 서식지(natural habitat), 통합적 프로그램(program integration), 구조적 독립(structural independence), 도시적 공존(urban coexistence)―가 제안된다. 이 디자인 요소들은 그저 허울뿐인 형태를 불필요하게 제안하지 않고 하나의 통합된 시스템을 구축하여 세운상가의 자율적인 운영을 가능하게 할 것이다. 제안된 요소들은 세운상가와 개별적 또는 통합적으로 결합하며 기존에 볼 수 없던 다양한 환경과 활동을 만들어 내는 촉매제로 기능한다. 이러한 변화는 주변 상권의 시민들을 자연스럽게 끌어들이고 지속적인 관심과 흐름을 유도하며 넓게는 서울의 도시 조직과 연계될 기회를 창출한다.

- 이소우 건축사사무소 / 이소우 건축사사무소 / 2015년08월 / 328

-

2등작: Time-lapse of Lying Enormous

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

2등작: Time-lapse of Lying Enormous

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

세운상가는 서울의 산업화 시대를 상징하는 근대 산업유산이다. 시간의 흐름에 따라 기능을 잃어버린 시설은 우리 사회에서 제거되어야 하는 대상이 아니라 기억의 흔적을 간직하고 이어나가야 하는 시대의 자산이다. 세운상가는 자연과 이야기가 함께 하는 일상의 공공 공간이며 특별한 시설이 아닌 일상의 영역이 되어야 한다.

하이퍼폴리스의 기억술Mnemonics in Hyperpolis

하이퍼폴리스Hyperpolis는 서로 다른 역사적 배경을 가진 도시의 각 공간이 시공간적으로 압축되고 농축되는 과정을 경험한다. 따라서 혼성적이며 다중적인 수많은 계열들 사이의 불확정적 교차라는 특유의 현상을 공유하게 된다. 하이퍼폴리스의 작업에는 장소의 생성을 위한 장치로서 기억술이 어떻게 조직되는가의 문제가중요하다.

혼성의 풍경

민가에서 소개 공지로 변화한 공터에는 무허가 건물이 들어서기 시작했으며 이후 세운상가가 들어서게 되었다. 계획 의도와는 다르게 공공의 기능은 1층에서 복잡하게 형성되어갔고 3층은 공공 기능을 상실하면서 축소되고 변형되었다. 이 모든 장소의 기억은 고스란히 남아있으며 서로 공존하며 혼성의 풍경Heterogeneous Scape을 만들어내고 있다.

- 건축사사무소 메타 / 건축사사무소 메타 / 2015년08월 / 328

-

당선작: Modern Vernacular

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

당선작: Modern Vernacular

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

세운상가는 조선 시대부터 지금까지 이어온 도시 조직을 삭제하는 백지화tabula rasa, 그리고 거대 구조물megastructure과 인공 대지의 환상이 결합된 하향식top-down 근대 도시론의 유산이다. 우리는 자생적으로 형성된 주변 맥락이 가지고 있던 골목길의 도시 조직을 세운상가로 침투시키고, 주변 맥락의 활기가 세운상가 안으로 침투하며, 동서의 도시 조직이 다시 연결되기를 희망한다. 우리가 제안하는 세운상가의 데크는 종묘부터 남산까지의 남북축을 연결하는 것은 물론이고, 동서를 연결한다.

현재 데크가 지상층과 적극적으로 관계를 맺도록 하기 위해서 중간 레벨의 데크를 제안한다. 상부 데크와 하부 데크, 지상층이 엘리베이터, 계단, 브리지를 통해 유기적이고 3차원적으로 그물망network처럼 연결되면서, 기존 도시 조직urban fabric과 세운상가 사이의 끊어진 조직을 뜨개질 하듯이 연결해 나간다. 이런 3차원적 길과 보이드는 기존의 도시 조직과 긴밀하게 연결되며,역사의 흔적과 기억을 되살리면서 기존 세운상가의 거대한 조직으로 침투해 조직을 재구성한다. 거대 구조를 그물망 같은 리좀rhizome 구조로 복원하는 것이다.

- 이_스케이프 건축사사무소 / 이_스케이프 건축사사무소 / 2015년08월 / 328

-

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

RE-STRUCTURING SEUNSANGGA CITYWALK

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

RE-STRUCTURING SEUNSANGGA CITYWALK

설계공모경과 및 심사평

다음은 세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모의 심사평 전문이다.

“현재 세운상가군의 데크와 주변의 공공 공간을 재정비하여 보행 환경을 개선하고 다양한 활동을 담고 있는 주변 지역과 연계하여 서울 역사의 중심인 북악산-종묘-세운상가군-남산을 잇는 남북 보행축을 복원하기위한 목표로 진행된 이번 국제 공모에 총 82점의 작품이 접수되었다. 국내 작품이 38점, 해외 작품이 44점 접수되어 이번 국제 공모에 대한 국내뿐 아니라 해외의 지대한 관심을 엿볼 수 있었다.

심사는 종묘에서 퇴계로까지 세운상가의 데크를 직접걸어서 체험하는 것으로 시작되었다. 특히 외국인 심사위원들에게는 독특한 체험이었다. 더운 날씨에도 불구하고 끊어져 있는 데크를 오르내리며 세운상가의 풍경을 카메라에 담기 바빴다. 심사위원들은 데크 위를 걸으며 조용히 생각에 잠기기도 하고 삼삼오오 의견을 나누기도 하였다.

당선작Modern Vernacular

현대적 토속

김택빈(이_스케이프 건축사사무소), 장용순, 이상구

2등작Time-lapse of Lying Enormous

누워있는 거인의 저속 촬영

우의정(건축사사무소 메타), 안종환(건축사사무소 안)

3등작Urban Filter

도시의 필터

김현수(이소우 건축사사무소), 피터 윈스턴 페레토(Peter Winston Ferretto, 홍콩 중문대학교 교수),.

최성열, 안영주, 강상철

- 김정은, 이형주, 조한결, 양다빈 / 2015년08월 / 328

-

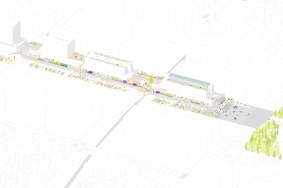

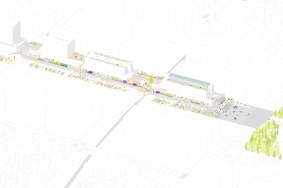

벨레녜 시티 센터 프롬나드

Velenje City Center Pedestrian Zone Promenada

벨레녜 시티 센터 프롬나드

Velenje City Center Pedestrian Zone Promenada

슬로베니아 북동쪽에 자리하고 있는 벨레녜Velenje는 1950년대에 등장한 전원 도시the garden city라는 이상적 근대 도시 개념에 기초하여 계획된 도시로 현재 슬로베니아 도시 중 다섯 번째로 큰 규모다. ‘벨레녜시티 센터 프롬나드Velenje City Center Pedestrian ZonePromenada(이하 벨레녜 프롬나드)’는 벨레녜 도심의 중심축을 구성하는 공공 공간으로서 도시 중심 가로에 새로운 활력을 불어 넣고 있다. 벨레녜 프롬나드는 도심 재활성화 사업의 첫 번째 단계로 추진된 프로젝트로서 도시에 부족한 프로그램을 공급하고 벨레녜가 처음 조성될 당시 도입되었던 ‘공원 속의 마을town-in-a-park’이라는 도시 조성 개념을 되살리려는 목표를 갖고 진행되었다. 기존 벨레녜 프롬나드는 파카Paka 강과 중심가로 주변으로 차량 도로나 주차장 부지가 과도하게 많다는 문제를 개선할 필요가 있었다. 새로운 벨레녜 프롬나드에는 보행자 중심의 가로 환경을 구성하기 위해 ‘공원’, ‘상가 거리’, ‘프롬나드’라는 세 가지 공간 조성 개념이 적용되었다.

공원

파카 강의 북쪽 둑에 조성된 공원 구역은 한쪽 면은 강으로 그리고 다른 한쪽 면은 학교 단지를 향해 놓인 운송용 도로로 둘러싸여 있다. 이 구역은 강의 급류 구간으로서 안전을 고려하여 강으로의 접근을 제한하기 위해 식재 위주의 계획을 했다. 강의 남쪽 구역은 공영주차장으로 이용된다. 도심에서 차량 도로와 주차 공간을 제한한다는 계획 방침에 따라 공원 녹지는 파카강의 양쪽 둑과 스쿨 존, 나아가 문화 센터와 전 탄광시설관리소까지 전체적으로 확장되었다.

DesignENOTA(Dean Lah, Milan Tomac, Tjaž Bauer, AndrejOblak, Polona Ruparčič, Nuša Završnik Šilec, Alja Černe,Nebojša Vertovšek)

Structural EngineeringElea iC

Mechanical ServicesNom biro

Electrical PlanningElsing

ClientVelenje Municipality

LocationVelenje, Slovenia

Area17,020m2

Budget€2,700,000

Completion2014

PhotographsMiran Kambič, Roman Bor

VideoMiran Kambič

에노타(ENOTA)는 1998년 알조사 데클레바(Aljoša Dekleva), 데안라흐(Dean Lah), 밀란 토마크(Milan Tomac)가 공동 설립한 건축설계사무소로, 2002년부터는 데안 라흐와 밀란 토마크가 대표 이사를 맡고 있다. 건축 설계와 더불어 도시적 개입을 통한 도심 활성화 프로젝트를 주로 수행해왔다. 객관적 자료와 그에 대한 분석 및 해석을 기반으로한 건축적 해결책을 내놓는 것을 목표로 건축·조경·도시 등의 공간 설계 분야를 넘어 사회·문화·경제 등의 전문 분야까지 광범위한 리서치를실시한다.

- ENOTA / ENOTA / 2015년08월 / 328

[그들이 설계하는 법] 심각하게 놀기

두 번째 글이다. 첫 번째 글에서는 나의 네 가지 설계태도―물어보기, 다시 그리기, 노동하기, 설계 안하기―와 설계 시작점에 관해 짧게 써보았다. 이번에는 2년 전 미국 뉴욕 MoMA PS1Museum of Modern Art PS1에서 주최한 젊은 건축가 프로그램Young Architect’s Program(YAP)의 파이널리스트 중 하나로 선정되었던 작품을 바탕으로 좀 더 구체적인 설계 과정에 대해 써보려 한다. YAP은 디자인 분야 인재 육성을 목적으로 매년 다섯 팀을 선정해 미술관 방문객을 위한 야외 휴양 공간 아이디어를 공모한다. 그리고 그 중 당선작은 MoMA PS1의 여름 웜-업Warm-Up 행사 때 사용될 임시 설치물temporary installation로 구현된다. 동료 회사와 뭉쳐 템프에이전시TempAgency라는 팀을 구성했고 다섯 파이널리스트 중 하나로 선정되었다. 비록 우리 팀의 디자인이 최종적으로 당선되지는 못했지만, 약 한 달간 혹독하게 그리고 후회 없이 설계하면서 많은 것을 배웠고 또 그만큼 나누고 싶은 점이 많은 프로젝트다. 우리의 YAP 설계 과정은 놀이터 같았다. 아니, 그렇게만들려 노력했다―어떻게 보면 이것이 나의 다섯 번째 설계 태도다. My Hair is at MoMA PS1 프로젝트 이름 그대로 우리가 내놓은 설계안은 사람들의 머리카락으로 공간을 만들어 보자는 제안이다. 미쳤다고, 이상하다고, 장난 아니냐고 물어보는 사람도, 신기하고 색다르고 만들어지면 가보고 싶다는 사람도 많았던, 아무튼 설계안에 대한 주변 반응이 너무나 대조적이면서도 다양했던 프로젝트임에는 틀림없다. 어떻게 보면 거의 도박 수준인 아이디어였지만 우리는 정말 진지했다. 이제껏 시도해보지 않은 도전적인 설계, 한 번 해보자고 했다. 아니, 그보다는 “떨어지더라도 밋밋하지 않게 떨어지자”고 했다. 많은 공모전에 참가해 보았지만 처음부터 작정하고 놀면서 설계할 수 있는 아이디어를 찾기 위해 노력한 적은 이번이 처음이었다. 아마 클라이언트가 예술을 항상 접하는 큐레이터였기에 좀 더 과감해도 되지 않겠냐는 상상 혹은 편견을 가졌던 것 같다. 여기서 잠시 템프에이전시 팀 구성을 설명해야겠다. 쿠토노톡KUTONOTUK의 나와 공동 대표 매튜 줄Matthew Jull, 그리고 맥도웰스피노자mcdowellespinosa의 두 공동 대표까지, 총 네 명이 팀의 중심이었고, 버지니아대학교 건축학과와 조경학과 학생 여섯 명―풀타임 네 명,파트타임 두 명―이 어시스트를 해주었다. 본격적인 작업은 12월 초 가을 학기가 끝나자마자 시작되었고, 겨울방학 한 달 동안 학생들과 같이 일할 작업장은 학교 건물 안의 교실 한 곳에 마련했다. 거의 눌러 앉은 셈이다. 얼마 지나지 않은 1월 1일, 새해를 맞았을 때도 그나마 구색을 맞춘다고 어디선가 구해 놓은 샴페인 두병을 터뜨리며 컴퓨터와 드로잉 사이에서 우리끼리 자축했으니 말이다. 어느 정도 자리를 잡고 학생들과 같이 우선 아이디어부터 짜기 시작했다. 설계안 제출까지 시간이 촉박해서 아이디어를 짜내면서 리서치를 해야 하는 상황이었다. 역시 처음엔 별의별 토픽이 다 나온다. 마네킹, 잠수 어항, 나무 쓰레기, 거인 얼음, 정글, 돌 밭, 임대 노동 등등. 한 명당 20~30개 정도의 아이디어를 내고 이미지, 논리, 내러티브 등 각 아이디어에 대한 큰 윤곽을 정리하여 3~4시간에 한 번씩 팀 멤버들과 교류하며 발전시켜 나갔다. 조리나는 1982년 생으로, 미국 웰슬리 칼리지(Wellesley College)에서 여성학을 전공한 후, 하버드 GSD에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국의 마이클 반 발켄버그 어소시에이트(Michael Van Valkenburgh Associates)와 네덜란드 로테르담의 맥스완 아키텍트 + 어바니스트(Maxwan Architects + Urbanists)에서 다양한 도시 디자인과 조경 및 건축 프로젝트를 수행했다. 현재 미국 버지니아대학교(University of Virginia) 조경학과 대학원 강사로 있으며 하버드 GSD에서 초청 강사로 가르친 바 있다. 건축가 매튜 줄(MatthewJull)과 쿠토노톡(KUTONOTUK)의 공동 대표로서 구겐하임 헬싱키(Guggenheim Helsinki)와 헬싱키 공공 도서관(Helsinki Public Library), MoMA PS1 젊은 건축가(Young Architects Program), 유로판 등에서 주관한 디자인 프로젝트에서 수상한 바 있다. 또한 아크틱 디자인 그룹(Arctic Design Group)의 대표로서 미국 워싱턴D.C.의 정책 연구 기관과의 협력 아래 북극 도시와 극한 랜드스케이프(extreme landscapes)에 관한 연구를 계속하고 있다. www.kutonotuk .com | www.arcticdesigngroup.org

[그들이 설계하는 법] 심각하게 놀기

두 번째 글이다. 첫 번째 글에서는 나의 네 가지 설계태도―물어보기, 다시 그리기, 노동하기, 설계 안하기―와 설계 시작점에 관해 짧게 써보았다. 이번에는 2년 전 미국 뉴욕 MoMA PS1Museum of Modern Art PS1에서 주최한 젊은 건축가 프로그램Young Architect’s Program(YAP)의 파이널리스트 중 하나로 선정되었던 작품을 바탕으로 좀 더 구체적인 설계 과정에 대해 써보려 한다. YAP은 디자인 분야 인재 육성을 목적으로 매년 다섯 팀을 선정해 미술관 방문객을 위한 야외 휴양 공간 아이디어를 공모한다. 그리고 그 중 당선작은 MoMA PS1의 여름 웜-업Warm-Up 행사 때 사용될 임시 설치물temporary installation로 구현된다. 동료 회사와 뭉쳐 템프에이전시TempAgency라는 팀을 구성했고 다섯 파이널리스트 중 하나로 선정되었다. 비록 우리 팀의 디자인이 최종적으로 당선되지는 못했지만, 약 한 달간 혹독하게 그리고 후회 없이 설계하면서 많은 것을 배웠고 또 그만큼 나누고 싶은 점이 많은 프로젝트다. 우리의 YAP 설계 과정은 놀이터 같았다. 아니, 그렇게만들려 노력했다―어떻게 보면 이것이 나의 다섯 번째 설계 태도다. My Hair is at MoMA PS1 프로젝트 이름 그대로 우리가 내놓은 설계안은 사람들의 머리카락으로 공간을 만들어 보자는 제안이다. 미쳤다고, 이상하다고, 장난 아니냐고 물어보는 사람도, 신기하고 색다르고 만들어지면 가보고 싶다는 사람도 많았던, 아무튼 설계안에 대한 주변 반응이 너무나 대조적이면서도 다양했던 프로젝트임에는 틀림없다. 어떻게 보면 거의 도박 수준인 아이디어였지만 우리는 정말 진지했다. 이제껏 시도해보지 않은 도전적인 설계, 한 번 해보자고 했다. 아니, 그보다는 “떨어지더라도 밋밋하지 않게 떨어지자”고 했다. 많은 공모전에 참가해 보았지만 처음부터 작정하고 놀면서 설계할 수 있는 아이디어를 찾기 위해 노력한 적은 이번이 처음이었다. 아마 클라이언트가 예술을 항상 접하는 큐레이터였기에 좀 더 과감해도 되지 않겠냐는 상상 혹은 편견을 가졌던 것 같다. 여기서 잠시 템프에이전시 팀 구성을 설명해야겠다. 쿠토노톡KUTONOTUK의 나와 공동 대표 매튜 줄Matthew Jull, 그리고 맥도웰스피노자mcdowellespinosa의 두 공동 대표까지, 총 네 명이 팀의 중심이었고, 버지니아대학교 건축학과와 조경학과 학생 여섯 명―풀타임 네 명,파트타임 두 명―이 어시스트를 해주었다. 본격적인 작업은 12월 초 가을 학기가 끝나자마자 시작되었고, 겨울방학 한 달 동안 학생들과 같이 일할 작업장은 학교 건물 안의 교실 한 곳에 마련했다. 거의 눌러 앉은 셈이다. 얼마 지나지 않은 1월 1일, 새해를 맞았을 때도 그나마 구색을 맞춘다고 어디선가 구해 놓은 샴페인 두병을 터뜨리며 컴퓨터와 드로잉 사이에서 우리끼리 자축했으니 말이다. 어느 정도 자리를 잡고 학생들과 같이 우선 아이디어부터 짜기 시작했다. 설계안 제출까지 시간이 촉박해서 아이디어를 짜내면서 리서치를 해야 하는 상황이었다. 역시 처음엔 별의별 토픽이 다 나온다. 마네킹, 잠수 어항, 나무 쓰레기, 거인 얼음, 정글, 돌 밭, 임대 노동 등등. 한 명당 20~30개 정도의 아이디어를 내고 이미지, 논리, 내러티브 등 각 아이디어에 대한 큰 윤곽을 정리하여 3~4시간에 한 번씩 팀 멤버들과 교류하며 발전시켜 나갔다. 조리나는 1982년 생으로, 미국 웰슬리 칼리지(Wellesley College)에서 여성학을 전공한 후, 하버드 GSD에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국의 마이클 반 발켄버그 어소시에이트(Michael Van Valkenburgh Associates)와 네덜란드 로테르담의 맥스완 아키텍트 + 어바니스트(Maxwan Architects + Urbanists)에서 다양한 도시 디자인과 조경 및 건축 프로젝트를 수행했다. 현재 미국 버지니아대학교(University of Virginia) 조경학과 대학원 강사로 있으며 하버드 GSD에서 초청 강사로 가르친 바 있다. 건축가 매튜 줄(MatthewJull)과 쿠토노톡(KUTONOTUK)의 공동 대표로서 구겐하임 헬싱키(Guggenheim Helsinki)와 헬싱키 공공 도서관(Helsinki Public Library), MoMA PS1 젊은 건축가(Young Architects Program), 유로판 등에서 주관한 디자인 프로젝트에서 수상한 바 있다. 또한 아크틱 디자인 그룹(Arctic Design Group)의 대표로서 미국 워싱턴D.C.의 정책 연구 기관과의 협력 아래 북극 도시와 극한 랜드스케이프(extreme landscapes)에 관한 연구를 계속하고 있다. www.kutonotuk .com | www.arcticdesigngroup.org [조경의 경계를 넘어, 조경 속으로] 로버트 험버

므핀다 칼룬가 커뮤니티 가든 수석 정원사

“내가 원하는 정원은 가난하든 부자든, 덩치가 크든 작든, 노숙자이든 장님이든, 혹은 목발을 짚은 사람이든 상관없이 누구나 즐길 수 있는 곳입니다.” 뉴욕의 대표적 지역 공동체 정원, 므핀다 칼룬가 가든을 설립하고 30년 넘게 운영해 온 로버트 험버가 내비친 소망이다. 마약과 폭력으로 얼룩졌던 1980년대 초반의 맨해튼로어 이스트 사이드에서 그는 부모의 온전한 사랑을 받지 못하고 어긋나가던 10대 청소년들의 아버지 역할을 하면서, 그들과 함께 시간을 보낼 수 있는 수단으로 정원을 선택했다. “저는 아이들에게 물었습니다. 도와줄 수 있냐고. 그들에겐 그러한 질문 자체가 큰 의미를 지니니까요.” 그리고 그의 생각은 어린이와 노인을 비롯한 지역 주민 전체로 퍼져 나갔다. “10대들은 농구에 관심이 있지만 모든 사람을 위해서는 식물을 함께 키우는 것이 최고죠.” 그는 거의 버려지다시피 한 공원의 한 귀퉁이를 시로부터 위임받았다. 한 번도 정원 일을 해 본적 없었지만, 동네 주민, 노숙자, 부랑자, 거리의 매춘부 등에게 도움을 청해 므핀다 칼룬가 가든을 만들기 시작했다. 정원의 이름은 오래 전 이 부근에 있었던 흑인 매장지를 기억하고 기념하는 의미에서 스와힐리어로 지었다. “이전에 이 공원은 그저 빨리 걸어서 통과해야 하는 곳일 뿐이었죠.” 도시의 변방, 어둡고 위험했던 장소는 정원이 만들어지면서 달라지기 시작했다. 지역 사회도 정원을 중심으로 마약상을 몰아내고 이미지를 바꾸었다. 노인 센터의 앞마당으로도 쓰이며 그들이 마음 편히 안전하게 채소를 가꾸고 소일할 수 있는 곳이 되기도 했다. 밥 험버의 헌신적이고 자발적인 활동은 점차 알려졌고 커뮤니티 가든의 모범 사례로 통하게 되었다. 관광객과 미디어의 관심에서는 벗어나 있지만, 지역 주민에겐 보석과 같은 공간. 므핀다 칼룬가 가든은 오늘도 조용히 맨해튼의 한 편에 자리 잡고 있다. 그리고 밥 험버는 오늘도 여전히 그 곳을 지키고 있다. Q. 이 정원이 문을 연 첫 날에 대한 기억을 떠올린다면? A. 아, 무척 오래된 이야기다. 어느덧 이렇게 많은 세월이 흘렀다. 나는 원래 근처에 있는 어린이돕기협회the Children’s Aid Society에서 일했고, 주로 남자 아이들 그룹을 이끄는 역할을 맡았다. 자연스럽게 공원에서 소년들과 모임을 갖는 일이 잦았는데, 뭔가 변화가 필요함을 느낀 것도 그 즈음이었다. 협회에서 퇴직하고 난 후, 나는 여기에 좀 더 머물면서 공원 자체를 바꾸는 일을 하기로 결심했다. 그 첫 번째 과제는 공원에서 빈번히 볼 수 있던 마약 거래상을 몰아내는 것이었다. 그 후 정원을 가꾸는 기술을 점차 배우면서 동네 아이들에게도 뭔가를 키울 수 있는 기회를 주고 싶었다. 그렇게 이 정원은 내 삶의 일부가 되었다. Q. 어린이돕기협회의 일과 정원 일을 시작한 계기가 밀접히 연결되어 있음을 알았다. 어린이협회는 정확히 어떤 일을 하는 단체인가? A. 지역의 불우한 어린이와 청소년을 돕는 단체다. 주로 집에 아버지가 없는 소년들인데 그들이 참여할 수 있는 프로그램을 짜고 운영하는 일을 했다. 우리는 뉴욕 시 전체를 교실로 이용했다. 도시의 구석구석을 돌아다니며 구경도 하고 연극이나 야구 경기도 보러갔으며 모여서 방과 후 숙제를 함께 하기도 했다. 뭐, 말하자면 그런 종류의 일들이다. Q. 이곳에 정착하게 된 개인적인 배경과 가족에 대해서 궁금하다. A. 우리 가족은 중남미 파나마 출신으로, 조지아 주로 이주했다. 나는 조지아에서 태어났고 취학 연령이 되었을 즈음 뉴욕으로 이사해 여기 맨해튼에서 평생을 살았다. 나는 스페인어를 못하지만, 내 친척 중에는 유창한 사람이 많다. 지금은 대부분 뉴저지로 이주해서 살고 있다. 이번 독립기념일에도 가족들을 방문해서 휴일을 보낼 계획이다. 나를 아빠라고 부르는 아이들이 몇 있다. 자기들의 생부를 모르기 때문이기도 하고, 어떤 때에는 심지어 아버지가 있어도 나를 아빠라고 부르고 다니기도 한다.이 공원은 수십 년간 나에게 더할 수 없이 귀한 우정을 선물해 줬다. Q. 므핀다 칼룬가 가든의 초기 시절을 묘사한다면? A. 1980년대였고, 무척이나 거친 시절이었다. 공원에는 온갖 종류의 마약이 횡행했고 위험했으며 심하게 지저분하고 불결했다. 칼에 찔릴 뻔하거나 머리에 총구가 겨누어진 적이 한두 번이 아니었다. 바닥에 총알이 널려있기도 했다. 한마디로, 전혀 머물고 싶지 않은 곳이었다. 특히 어린 아이를 키우는 가정에게 위협적인 곳이었다. 나는 매주 토요일마다 소년들을 데리고 온 시내를 돌아다녔다. 주중에는 함께 모여서 농구를 하거나, 시시콜콜한 일을 하며 시간을 보냈다. 대부분 남자아이였는데, 지역 주민이었던 델마 프리차드Thelma Pritchard 여사가 여학생 모임을 이끄는 데 큰 역할을 했다. 내가 공원에서 처음 그 분을 만났을 때 그녀는 임신 중이었다. 그 아이가 지금 스물서넛 정도의 청년으로 성장했다. 프리차드 여사 또한 아직도 이 지역에서 활발한 활동을 하고 있다. 내가 돌봤던 아이들이 어느덧 커서 그들의 자녀를 데리고 오면 할아버지가 된 기분이다. 이것이 내 인생이고 나는 그것을 즐긴다. 이 꼭지를 연재하고 있는 인터뷰어 최이규는 1976년 부산 생으로, 그룹한 어소시에이트 뉴욕 오피스를 이끌며 10여 차례의해외 공모전에서 우승했고, 주요 작업을 뉴욕시립미술관 및 소호, 센트럴파크, 두바이, 올랜도, 런던, 위니펙 등지의 갤러리에전시해 왔다. 저서로 『시티 오브 뉴욕』(공저)이 있다.

[조경의 경계를 넘어, 조경 속으로] 로버트 험버

므핀다 칼룬가 커뮤니티 가든 수석 정원사

“내가 원하는 정원은 가난하든 부자든, 덩치가 크든 작든, 노숙자이든 장님이든, 혹은 목발을 짚은 사람이든 상관없이 누구나 즐길 수 있는 곳입니다.” 뉴욕의 대표적 지역 공동체 정원, 므핀다 칼룬가 가든을 설립하고 30년 넘게 운영해 온 로버트 험버가 내비친 소망이다. 마약과 폭력으로 얼룩졌던 1980년대 초반의 맨해튼로어 이스트 사이드에서 그는 부모의 온전한 사랑을 받지 못하고 어긋나가던 10대 청소년들의 아버지 역할을 하면서, 그들과 함께 시간을 보낼 수 있는 수단으로 정원을 선택했다. “저는 아이들에게 물었습니다. 도와줄 수 있냐고. 그들에겐 그러한 질문 자체가 큰 의미를 지니니까요.” 그리고 그의 생각은 어린이와 노인을 비롯한 지역 주민 전체로 퍼져 나갔다. “10대들은 농구에 관심이 있지만 모든 사람을 위해서는 식물을 함께 키우는 것이 최고죠.” 그는 거의 버려지다시피 한 공원의 한 귀퉁이를 시로부터 위임받았다. 한 번도 정원 일을 해 본적 없었지만, 동네 주민, 노숙자, 부랑자, 거리의 매춘부 등에게 도움을 청해 므핀다 칼룬가 가든을 만들기 시작했다. 정원의 이름은 오래 전 이 부근에 있었던 흑인 매장지를 기억하고 기념하는 의미에서 스와힐리어로 지었다. “이전에 이 공원은 그저 빨리 걸어서 통과해야 하는 곳일 뿐이었죠.” 도시의 변방, 어둡고 위험했던 장소는 정원이 만들어지면서 달라지기 시작했다. 지역 사회도 정원을 중심으로 마약상을 몰아내고 이미지를 바꾸었다. 노인 센터의 앞마당으로도 쓰이며 그들이 마음 편히 안전하게 채소를 가꾸고 소일할 수 있는 곳이 되기도 했다. 밥 험버의 헌신적이고 자발적인 활동은 점차 알려졌고 커뮤니티 가든의 모범 사례로 통하게 되었다. 관광객과 미디어의 관심에서는 벗어나 있지만, 지역 주민에겐 보석과 같은 공간. 므핀다 칼룬가 가든은 오늘도 조용히 맨해튼의 한 편에 자리 잡고 있다. 그리고 밥 험버는 오늘도 여전히 그 곳을 지키고 있다. Q. 이 정원이 문을 연 첫 날에 대한 기억을 떠올린다면? A. 아, 무척 오래된 이야기다. 어느덧 이렇게 많은 세월이 흘렀다. 나는 원래 근처에 있는 어린이돕기협회the Children’s Aid Society에서 일했고, 주로 남자 아이들 그룹을 이끄는 역할을 맡았다. 자연스럽게 공원에서 소년들과 모임을 갖는 일이 잦았는데, 뭔가 변화가 필요함을 느낀 것도 그 즈음이었다. 협회에서 퇴직하고 난 후, 나는 여기에 좀 더 머물면서 공원 자체를 바꾸는 일을 하기로 결심했다. 그 첫 번째 과제는 공원에서 빈번히 볼 수 있던 마약 거래상을 몰아내는 것이었다. 그 후 정원을 가꾸는 기술을 점차 배우면서 동네 아이들에게도 뭔가를 키울 수 있는 기회를 주고 싶었다. 그렇게 이 정원은 내 삶의 일부가 되었다. Q. 어린이돕기협회의 일과 정원 일을 시작한 계기가 밀접히 연결되어 있음을 알았다. 어린이협회는 정확히 어떤 일을 하는 단체인가? A. 지역의 불우한 어린이와 청소년을 돕는 단체다. 주로 집에 아버지가 없는 소년들인데 그들이 참여할 수 있는 프로그램을 짜고 운영하는 일을 했다. 우리는 뉴욕 시 전체를 교실로 이용했다. 도시의 구석구석을 돌아다니며 구경도 하고 연극이나 야구 경기도 보러갔으며 모여서 방과 후 숙제를 함께 하기도 했다. 뭐, 말하자면 그런 종류의 일들이다. Q. 이곳에 정착하게 된 개인적인 배경과 가족에 대해서 궁금하다. A. 우리 가족은 중남미 파나마 출신으로, 조지아 주로 이주했다. 나는 조지아에서 태어났고 취학 연령이 되었을 즈음 뉴욕으로 이사해 여기 맨해튼에서 평생을 살았다. 나는 스페인어를 못하지만, 내 친척 중에는 유창한 사람이 많다. 지금은 대부분 뉴저지로 이주해서 살고 있다. 이번 독립기념일에도 가족들을 방문해서 휴일을 보낼 계획이다. 나를 아빠라고 부르는 아이들이 몇 있다. 자기들의 생부를 모르기 때문이기도 하고, 어떤 때에는 심지어 아버지가 있어도 나를 아빠라고 부르고 다니기도 한다.이 공원은 수십 년간 나에게 더할 수 없이 귀한 우정을 선물해 줬다. Q. 므핀다 칼룬가 가든의 초기 시절을 묘사한다면? A. 1980년대였고, 무척이나 거친 시절이었다. 공원에는 온갖 종류의 마약이 횡행했고 위험했으며 심하게 지저분하고 불결했다. 칼에 찔릴 뻔하거나 머리에 총구가 겨누어진 적이 한두 번이 아니었다. 바닥에 총알이 널려있기도 했다. 한마디로, 전혀 머물고 싶지 않은 곳이었다. 특히 어린 아이를 키우는 가정에게 위협적인 곳이었다. 나는 매주 토요일마다 소년들을 데리고 온 시내를 돌아다녔다. 주중에는 함께 모여서 농구를 하거나, 시시콜콜한 일을 하며 시간을 보냈다. 대부분 남자아이였는데, 지역 주민이었던 델마 프리차드Thelma Pritchard 여사가 여학생 모임을 이끄는 데 큰 역할을 했다. 내가 공원에서 처음 그 분을 만났을 때 그녀는 임신 중이었다. 그 아이가 지금 스물서넛 정도의 청년으로 성장했다. 프리차드 여사 또한 아직도 이 지역에서 활발한 활동을 하고 있다. 내가 돌봤던 아이들이 어느덧 커서 그들의 자녀를 데리고 오면 할아버지가 된 기분이다. 이것이 내 인생이고 나는 그것을 즐긴다. 이 꼭지를 연재하고 있는 인터뷰어 최이규는 1976년 부산 생으로, 그룹한 어소시에이트 뉴욕 오피스를 이끌며 10여 차례의해외 공모전에서 우승했고, 주요 작업을 뉴욕시립미술관 및 소호, 센트럴파크, 두바이, 올랜도, 런던, 위니펙 등지의 갤러리에전시해 왔다. 저서로 『시티 오브 뉴욕』(공저)이 있다. [재료와 디테일] 콘크리트 벽돌, 그 변신은 무죄

이리저리 돌아다니다 보면 늘 경계에 눈이 간다. 긴 담장이 공간을 구획하고 있는 모습을 쉽게 볼 수 있는데, 사용된 소재의 대부분이 벽돌이다. 붉은색 벽돌도 있고 회색 콘크리트 블록도 많이 보인다. 쉽게 쌓을 수 있고, 땅의 압력(사면 압력)을 크게 받지 않는 곳이라면옹벽을 치지 않고도 좋은 입면을 만들어 낼 수 있기 때문에 널리 활용되었을 것이다. 몇 장씩 내어 쌓기도 하고 구멍을 만들어 내는 등, 벽돌만이 만들 수 있는 특유의 패턴으로 거리에 활력을 불어 넣기도 한다. 그렇지만 대부분 재료비를 많이 쓸 수 없는 외곽이나 사람의 시선이 덜 가는 외진 곳에 쓰이는 경우가 많다. 요지에 쉽게 쓰지 못하는 이유를 소재에 대한 대중의 인식에서 찾기도 한다. 벽돌이란 소재의 가치를 아는 일반인을 만나기란 그리 쉬운 일이 아니기 때문이다. 이런 벽돌을 활용해 건축물 내부를 구획한 공간을 우연히 본 적 있는데, 소재의 원초적 질감에 생경하면서도 신선한 느낌을 받은 기억이 있다. 그런데 이런 소재가 외부에만 나오면 이상하게 저급한 재료로 치부되는 경우가 흔하다. 우리 주위에 있는 군부대 담장이나 예비군 훈련장의 시가 전투장, 혹은 저렴하게 지은 경비실 등에서 돈들이지 않고 손쉽게 지어진 공간의 이미지를 떠올리기 때문일 것이다. 재료 자체의 문제라기보다는우리에게 너무 익숙해져서 더 이상 새롭게 볼 수 없게 되어버린 것은 아닌지 의문을 갖게 된다. 몇 해 전 지방의 한 정원박람회장에 작은 공간을 만들 기회가 있었다. 실제보다는 관념적인 공간을 만들어 보겠다는 목표를 세우고 작업에 임했으나 결과는 그리 녹록하지 않았다. 이대영은 여기저기 살피고 유심히 바라보기 좋아하는 사람으로 살아가려 노력하고 있다. 만드는 것에 관심이 많으며, 작고 검소하며 평범한 조경설계를 추구하고 있다. 영남대학교에서 공부했고 우대기술단과 씨토포스(CTOPOS)에서 조경의 기초를 배웠다. 조경설계사무소 스튜디오엘(STUDIO L)을 시작하고 작은 작업들을 하고 있다. www.studio89.co.kr

[재료와 디테일] 콘크리트 벽돌, 그 변신은 무죄

이리저리 돌아다니다 보면 늘 경계에 눈이 간다. 긴 담장이 공간을 구획하고 있는 모습을 쉽게 볼 수 있는데, 사용된 소재의 대부분이 벽돌이다. 붉은색 벽돌도 있고 회색 콘크리트 블록도 많이 보인다. 쉽게 쌓을 수 있고, 땅의 압력(사면 압력)을 크게 받지 않는 곳이라면옹벽을 치지 않고도 좋은 입면을 만들어 낼 수 있기 때문에 널리 활용되었을 것이다. 몇 장씩 내어 쌓기도 하고 구멍을 만들어 내는 등, 벽돌만이 만들 수 있는 특유의 패턴으로 거리에 활력을 불어 넣기도 한다. 그렇지만 대부분 재료비를 많이 쓸 수 없는 외곽이나 사람의 시선이 덜 가는 외진 곳에 쓰이는 경우가 많다. 요지에 쉽게 쓰지 못하는 이유를 소재에 대한 대중의 인식에서 찾기도 한다. 벽돌이란 소재의 가치를 아는 일반인을 만나기란 그리 쉬운 일이 아니기 때문이다. 이런 벽돌을 활용해 건축물 내부를 구획한 공간을 우연히 본 적 있는데, 소재의 원초적 질감에 생경하면서도 신선한 느낌을 받은 기억이 있다. 그런데 이런 소재가 외부에만 나오면 이상하게 저급한 재료로 치부되는 경우가 흔하다. 우리 주위에 있는 군부대 담장이나 예비군 훈련장의 시가 전투장, 혹은 저렴하게 지은 경비실 등에서 돈들이지 않고 손쉽게 지어진 공간의 이미지를 떠올리기 때문일 것이다. 재료 자체의 문제라기보다는우리에게 너무 익숙해져서 더 이상 새롭게 볼 수 없게 되어버린 것은 아닌지 의문을 갖게 된다. 몇 해 전 지방의 한 정원박람회장에 작은 공간을 만들 기회가 있었다. 실제보다는 관념적인 공간을 만들어 보겠다는 목표를 세우고 작업에 임했으나 결과는 그리 녹록하지 않았다. 이대영은 여기저기 살피고 유심히 바라보기 좋아하는 사람으로 살아가려 노력하고 있다. 만드는 것에 관심이 많으며, 작고 검소하며 평범한 조경설계를 추구하고 있다. 영남대학교에서 공부했고 우대기술단과 씨토포스(CTOPOS)에서 조경의 기초를 배웠다. 조경설계사무소 스튜디오엘(STUDIO L)을 시작하고 작은 작업들을 하고 있다. www.studio89.co.kr [공간 공감] 창덕궁 후원

창덕궁 후원. ‘공간 공감’ 코너에서 두 페이지로 다루기에는 그 무게감을 이기기 힘든 장소다. 국가대표 정원을 대상으로 허투루 설계 담론을 펼치다가는 뭇매를 맞을 것이 뻔하다. 게다가 한 차례, 그것도 제한된 시간의 가이드 투어를 통해 담론의 깊이를 추구한다는 것 역시 무리수다. 하지만 공간 자체가 위압적이거나 엄숙함을 불러일으키지는 않는다. 오히려 차분하고 정갈하다. 불과 몇 십 미터의 거리를 두고 복닥거리는 현대의 삶과 대비되는 고즈넉한 풍경이 펼쳐진다. 처음이 정원을 만들고 가꿔 온 다양한 스토리를 상상하면서 다른 각도의 관점에서 이야기를 전개할 참이다. 메르스 여파로 비교적 한산한 토요일 아침, 해설사가 인솔하는 무리에서 가장 뒤쳐져 걸으며 ‘후원 달리 읽기’궁리를 시작했다. 후원은 왕의 정원이었다. 정원의 첫 시작은 지금부터 약 610년 전인 태종 때였다. 여러 왕을 거치면서 확장과 수정이 행해졌으며, 230여년이 지난 인조 때 옥류천 일대까지 조성된 것으로 전해진다. 또 다시 140년의 세월이 흘러 영·정조 때 부용정 일대를 조성했고, 순조 때 연경당을 지으면서 현재 우리가 알고 있는 후원의 모습을 갖추게 되었다. 무려 420년이 넘는 시간동안 가꿔 온 장소다. 당시 왕이 거닐던 후원의 모습은 또 다시 180여년이 지난 지금과는 사뭇 달랐을 것이다. 정욱주는 이 연재를 위해 작은 모임을 구성했다. 글쓴이 외에 factory L의 이홍선 소장, KnL 환경디자인 스튜디오의 김용택 소장, 디자인 스튜디오 loci의 박승진 소장 그리고 서울시립대학교의 김아연 교수 등 다섯명의 조경가가 의기투합했고, 새로운 대상지 선정을 위해 무심코 지나치던 작은 공간들을 세밀한 렌즈로 다시 들여다보고 있는 중이다.

[공간 공감] 창덕궁 후원

창덕궁 후원. ‘공간 공감’ 코너에서 두 페이지로 다루기에는 그 무게감을 이기기 힘든 장소다. 국가대표 정원을 대상으로 허투루 설계 담론을 펼치다가는 뭇매를 맞을 것이 뻔하다. 게다가 한 차례, 그것도 제한된 시간의 가이드 투어를 통해 담론의 깊이를 추구한다는 것 역시 무리수다. 하지만 공간 자체가 위압적이거나 엄숙함을 불러일으키지는 않는다. 오히려 차분하고 정갈하다. 불과 몇 십 미터의 거리를 두고 복닥거리는 현대의 삶과 대비되는 고즈넉한 풍경이 펼쳐진다. 처음이 정원을 만들고 가꿔 온 다양한 스토리를 상상하면서 다른 각도의 관점에서 이야기를 전개할 참이다. 메르스 여파로 비교적 한산한 토요일 아침, 해설사가 인솔하는 무리에서 가장 뒤쳐져 걸으며 ‘후원 달리 읽기’궁리를 시작했다. 후원은 왕의 정원이었다. 정원의 첫 시작은 지금부터 약 610년 전인 태종 때였다. 여러 왕을 거치면서 확장과 수정이 행해졌으며, 230여년이 지난 인조 때 옥류천 일대까지 조성된 것으로 전해진다. 또 다시 140년의 세월이 흘러 영·정조 때 부용정 일대를 조성했고, 순조 때 연경당을 지으면서 현재 우리가 알고 있는 후원의 모습을 갖추게 되었다. 무려 420년이 넘는 시간동안 가꿔 온 장소다. 당시 왕이 거닐던 후원의 모습은 또 다시 180여년이 지난 지금과는 사뭇 달랐을 것이다. 정욱주는 이 연재를 위해 작은 모임을 구성했다. 글쓴이 외에 factory L의 이홍선 소장, KnL 환경디자인 스튜디오의 김용택 소장, 디자인 스튜디오 loci의 박승진 소장 그리고 서울시립대학교의 김아연 교수 등 다섯명의 조경가가 의기투합했고, 새로운 대상지 선정을 위해 무심코 지나치던 작은 공간들을 세밀한 렌즈로 다시 들여다보고 있는 중이다. 비평: 늙은 근대성과 도시 공공성의 스펙터클

세운상가 활성화를 위해 공공 공간을 다루는 전략적 태도는 무엇인가? 서울시는 지난 6월 16일 제출된 82개 작품 중에서 ‘세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모’ 당선작으로 이_스케이프(대표 김택빈)와 장용순(홍익대학교 건축학과 교수), 이상구(경기대학교 건축학과 교수) 팀이 공동으로 제안한 ‘현대적 토속Modern Vernacular’을 최종 선정했다. 이번 공모전에서 요구한 세운상가 활성화를 위한 공공 공간 설계는 세운상가의 민간 소유 영역을 제외하고 서울시가 소유권을 갖고 있는 공중 보행 가로인 데크의 활성화에 초점을 맞추고 있다. 우선 당선작을 중심으로 설계안을 들여다보자. 당선작, 2등작, 그리고 3등작은 일견 유사한 내용을 담고 있는 것 같으나 자세히 들여다보면 상당한 인식의 차이를 갖고 있다. 애매모호한 가치를 설정하거나 경직된 건축화의 태도로 일관한 안들과 달리 당선작은, 세운상가를 둘러싼 공간 담론, 세운상가에 대한 공적 개입의 타당성, 세운상가 내부목소리에 대한 이해, 그리고 도시와 삶의 흔적에 대한 존중이란 네 가지 측면에서 볼 때 확실한 비교우위를 갖는다. ‘Modern Vernacular’ 즉 ‘현대적 토속’이란 제명이 대변하듯이 당선작은 공공공간에 개입함으로써 세운상가를 넘어서서 과거와 현대가 공존하는 좀 더 큰 틀에서의 도시 역사, 공간 구조와 장소성을 보완하거나 복원하는 데 가치를 부여했다. 당선작의 보행 데크 활성화는 크게 보면 남북축의 기능에 의존한다. 세운상가의 동서축 연결은 오히려 의도적으로 느슨하다. 개발 시대 세운상가라는 거대한 구조물로 인해 단절되었던 동서 양축과 기존 도시 조직의 연결에 대해 여백과 흐름의 가능성을 남겨 두는 것이 오히려 적극적인 해결이 될 수 있다고 본 점은 인위적 개입의 강박관념에서 벗어나 있어서 좋다. 남북을 잇는 보행 데크를 복원하여 구체적인 프로그램 공간을 삽입하고 세운초록띠공원 자리는 종묘와 연결되는 경사진 광장으로 전환하는 제안이 남북축 보행 데크 활성화의 주된 내용이다. 이렇듯 남북과 동서축에 대해 서로 다른 언어로 접근한 것 역시 도시 구조의 역사와 장소성에 대한 이해에서 나온 듯하다. 당선작의 긍정적인 측면에도 불구하고 세운상가의 공공 공간에 대한 개입은 여전히 개념과 해석에 머무를 수밖에 없는 한계를 갖는다. 왜냐하면 거기엔 세운상가 내부의 치열한 목소리가 들리기 않기 때문이다. 세운상가를 소유에 따라 서로 다른 두 개의 주체로 분리해서 접근하다 보니 복잡하게 얽힌 내부의 목소리를 공공이 소유한 공공 공간으로 이끌어낼 수 없었다. 이는 결국 세운상가 활성화를 ‘밖에서부터 안으로’, 즉 추진하기 쉬운 곳에서부터 시작할 수밖에 없는 서울시의 인식의 한계를 드러낸 것이다. 이것이 바로 세운상가 활성화를 위해 서울시가 공공 공을 다루는 전략적 태도다. 본질이 문제의 핵심을 우회하고 있는데, 세운상가는 과연 활성화 될 수 있을까란 의문이 든다. 빅 플랜을 넘어서기 위한 공공 공간 개입의 정당성은 어디에서 확보될 수 있을까? 세운상가를 개발 시대의 빅 플랜Big Plan의 상징이라고 보자. 시대가 바뀌고 도시적 상황이 변화했다. 가장 크게는 세운상가를 지탱해 온 도시 산업 생태계의 몰락을 들 수 있다. 이제 다른 가치로 세운상가의 시대성을 읽어 내 존재의 새로운 가능성을 만들어 내야 한다면, 가장 우선해야 할 태도와 접근이 과연 공공 공간인 데크의 활성화이어야만 했을까? 이 질문을 이해하기 위해서는 서울시가 내세운 세운상가 보행 데크 복원이 도대체 어떤 의도를 갖고 있는지를 살펴봐야만 한다. 서울시에 따르면 이 거대 스케일의 보행 데크가 완성되면 종묘에서 남산까지 이어지는 보행 녹지축이 형성된다고 한다. 서울 시민들이 도심에서 남북으로 자유롭게 걸어 다닐 수 있는 혜택을 누리게 된다고도 한다. 더 큰 틀에서 보면 보행 데크를 통해 연결된 남산은 향후 용산과 한강으로 이어지게 되는데 이는 곧 종묘, 북악산, 삼각산을 통해 백두대간이 한강까지 이어지는 생태계의 중요한 연결 통로의 회복을 상징하는 역할을 완성하게 된다는 것이다. 이 거대한 이데올로기의 환상은 우리에게 얼마나 설득력 있게 들리는가? 이영범은 1986년 서울대학교 건축학과를 졸업하고 1993년 영국 AA 스쿨 대학원에서 도시 공간 이론으로박사 학위를 받았다. 2002년에는 시민단체인 도시연대에서 커뮤니티디자인센터를 설립해 주민참여 디자인을 통한 마을만들기 활동을 펼치고 있다. 현재 경기대학교 대학원 건축학과 교수로 재직 중이며 주요 저서로는 『도시의 죽음을 기억하라』, 『뉴욕 런던 서울의 도시재생 이야기』(공저), 『커뮤니티 디자인을 하다』(공저),『건축과 도시, 공공성으로 읽다』(공저), 『사회적 기업을 이용한 주거지 재생』(공저), 『새로운 도시재생의 구상』(공저), 『우리, 마을만들기』(공저), 『도시 마을만들기의 쟁점과 과제』(공저) 등이 있다.

비평: 늙은 근대성과 도시 공공성의 스펙터클

세운상가 활성화를 위해 공공 공간을 다루는 전략적 태도는 무엇인가? 서울시는 지난 6월 16일 제출된 82개 작품 중에서 ‘세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모’ 당선작으로 이_스케이프(대표 김택빈)와 장용순(홍익대학교 건축학과 교수), 이상구(경기대학교 건축학과 교수) 팀이 공동으로 제안한 ‘현대적 토속Modern Vernacular’을 최종 선정했다. 이번 공모전에서 요구한 세운상가 활성화를 위한 공공 공간 설계는 세운상가의 민간 소유 영역을 제외하고 서울시가 소유권을 갖고 있는 공중 보행 가로인 데크의 활성화에 초점을 맞추고 있다. 우선 당선작을 중심으로 설계안을 들여다보자. 당선작, 2등작, 그리고 3등작은 일견 유사한 내용을 담고 있는 것 같으나 자세히 들여다보면 상당한 인식의 차이를 갖고 있다. 애매모호한 가치를 설정하거나 경직된 건축화의 태도로 일관한 안들과 달리 당선작은, 세운상가를 둘러싼 공간 담론, 세운상가에 대한 공적 개입의 타당성, 세운상가 내부목소리에 대한 이해, 그리고 도시와 삶의 흔적에 대한 존중이란 네 가지 측면에서 볼 때 확실한 비교우위를 갖는다. ‘Modern Vernacular’ 즉 ‘현대적 토속’이란 제명이 대변하듯이 당선작은 공공공간에 개입함으로써 세운상가를 넘어서서 과거와 현대가 공존하는 좀 더 큰 틀에서의 도시 역사, 공간 구조와 장소성을 보완하거나 복원하는 데 가치를 부여했다. 당선작의 보행 데크 활성화는 크게 보면 남북축의 기능에 의존한다. 세운상가의 동서축 연결은 오히려 의도적으로 느슨하다. 개발 시대 세운상가라는 거대한 구조물로 인해 단절되었던 동서 양축과 기존 도시 조직의 연결에 대해 여백과 흐름의 가능성을 남겨 두는 것이 오히려 적극적인 해결이 될 수 있다고 본 점은 인위적 개입의 강박관념에서 벗어나 있어서 좋다. 남북을 잇는 보행 데크를 복원하여 구체적인 프로그램 공간을 삽입하고 세운초록띠공원 자리는 종묘와 연결되는 경사진 광장으로 전환하는 제안이 남북축 보행 데크 활성화의 주된 내용이다. 이렇듯 남북과 동서축에 대해 서로 다른 언어로 접근한 것 역시 도시 구조의 역사와 장소성에 대한 이해에서 나온 듯하다. 당선작의 긍정적인 측면에도 불구하고 세운상가의 공공 공간에 대한 개입은 여전히 개념과 해석에 머무를 수밖에 없는 한계를 갖는다. 왜냐하면 거기엔 세운상가 내부의 치열한 목소리가 들리기 않기 때문이다. 세운상가를 소유에 따라 서로 다른 두 개의 주체로 분리해서 접근하다 보니 복잡하게 얽힌 내부의 목소리를 공공이 소유한 공공 공간으로 이끌어낼 수 없었다. 이는 결국 세운상가 활성화를 ‘밖에서부터 안으로’, 즉 추진하기 쉬운 곳에서부터 시작할 수밖에 없는 서울시의 인식의 한계를 드러낸 것이다. 이것이 바로 세운상가 활성화를 위해 서울시가 공공 공을 다루는 전략적 태도다. 본질이 문제의 핵심을 우회하고 있는데, 세운상가는 과연 활성화 될 수 있을까란 의문이 든다. 빅 플랜을 넘어서기 위한 공공 공간 개입의 정당성은 어디에서 확보될 수 있을까? 세운상가를 개발 시대의 빅 플랜Big Plan의 상징이라고 보자. 시대가 바뀌고 도시적 상황이 변화했다. 가장 크게는 세운상가를 지탱해 온 도시 산업 생태계의 몰락을 들 수 있다. 이제 다른 가치로 세운상가의 시대성을 읽어 내 존재의 새로운 가능성을 만들어 내야 한다면, 가장 우선해야 할 태도와 접근이 과연 공공 공간인 데크의 활성화이어야만 했을까? 이 질문을 이해하기 위해서는 서울시가 내세운 세운상가 보행 데크 복원이 도대체 어떤 의도를 갖고 있는지를 살펴봐야만 한다. 서울시에 따르면 이 거대 스케일의 보행 데크가 완성되면 종묘에서 남산까지 이어지는 보행 녹지축이 형성된다고 한다. 서울 시민들이 도심에서 남북으로 자유롭게 걸어 다닐 수 있는 혜택을 누리게 된다고도 한다. 더 큰 틀에서 보면 보행 데크를 통해 연결된 남산은 향후 용산과 한강으로 이어지게 되는데 이는 곧 종묘, 북악산, 삼각산을 통해 백두대간이 한강까지 이어지는 생태계의 중요한 연결 통로의 회복을 상징하는 역할을 완성하게 된다는 것이다. 이 거대한 이데올로기의 환상은 우리에게 얼마나 설득력 있게 들리는가? 이영범은 1986년 서울대학교 건축학과를 졸업하고 1993년 영국 AA 스쿨 대학원에서 도시 공간 이론으로박사 학위를 받았다. 2002년에는 시민단체인 도시연대에서 커뮤니티디자인센터를 설립해 주민참여 디자인을 통한 마을만들기 활동을 펼치고 있다. 현재 경기대학교 대학원 건축학과 교수로 재직 중이며 주요 저서로는 『도시의 죽음을 기억하라』, 『뉴욕 런던 서울의 도시재생 이야기』(공저), 『커뮤니티 디자인을 하다』(공저),『건축과 도시, 공공성으로 읽다』(공저), 『사회적 기업을 이용한 주거지 재생』(공저), 『새로운 도시재생의 구상』(공저), 『우리, 마을만들기』(공저), 『도시 마을만들기의 쟁점과 과제』(공저) 등이 있다. 3등작: Urban Filter

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

세운상가는 단순한 빌딩 그 자체를 넘어 도시를 대표하는 근대 문화 유산이다. 이러한 세운상가가 앞으로도 제자리를 지키며 더욱 활발히 살아 숨쉬기 위해서는 ‘현재’의 모습을 바탕으로 변화를 이끌어 내야만 한다. 서울의 미래를 위한 비전을 생성하는 과정이지만, 지나치게 거대하고 유토피아적인 이미지에 의해 그 본래의 가치와 의미가 함몰되지 않도록 파편화된 현재의 세운상가를 통합하고 확장하는 것에 초점을 두어야 한다. 시스템 세운상가군에는 대상지를 활성화하기 위한 네 개의 주요한 디자인 요소―자연 서식지(natural habitat), 통합적 프로그램(program integration), 구조적 독립(structural independence), 도시적 공존(urban coexistence)―가 제안된다. 이 디자인 요소들은 그저 허울뿐인 형태를 불필요하게 제안하지 않고 하나의 통합된 시스템을 구축하여 세운상가의 자율적인 운영을 가능하게 할 것이다. 제안된 요소들은 세운상가와 개별적 또는 통합적으로 결합하며 기존에 볼 수 없던 다양한 환경과 활동을 만들어 내는 촉매제로 기능한다. 이러한 변화는 주변 상권의 시민들을 자연스럽게 끌어들이고 지속적인 관심과 흐름을 유도하며 넓게는 서울의 도시 조직과 연계될 기회를 창출한다.

3등작: Urban Filter

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

세운상가는 단순한 빌딩 그 자체를 넘어 도시를 대표하는 근대 문화 유산이다. 이러한 세운상가가 앞으로도 제자리를 지키며 더욱 활발히 살아 숨쉬기 위해서는 ‘현재’의 모습을 바탕으로 변화를 이끌어 내야만 한다. 서울의 미래를 위한 비전을 생성하는 과정이지만, 지나치게 거대하고 유토피아적인 이미지에 의해 그 본래의 가치와 의미가 함몰되지 않도록 파편화된 현재의 세운상가를 통합하고 확장하는 것에 초점을 두어야 한다. 시스템 세운상가군에는 대상지를 활성화하기 위한 네 개의 주요한 디자인 요소―자연 서식지(natural habitat), 통합적 프로그램(program integration), 구조적 독립(structural independence), 도시적 공존(urban coexistence)―가 제안된다. 이 디자인 요소들은 그저 허울뿐인 형태를 불필요하게 제안하지 않고 하나의 통합된 시스템을 구축하여 세운상가의 자율적인 운영을 가능하게 할 것이다. 제안된 요소들은 세운상가와 개별적 또는 통합적으로 결합하며 기존에 볼 수 없던 다양한 환경과 활동을 만들어 내는 촉매제로 기능한다. 이러한 변화는 주변 상권의 시민들을 자연스럽게 끌어들이고 지속적인 관심과 흐름을 유도하며 넓게는 서울의 도시 조직과 연계될 기회를 창출한다. 2등작: Time-lapse of Lying Enormous

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

세운상가는 서울의 산업화 시대를 상징하는 근대 산업유산이다. 시간의 흐름에 따라 기능을 잃어버린 시설은 우리 사회에서 제거되어야 하는 대상이 아니라 기억의 흔적을 간직하고 이어나가야 하는 시대의 자산이다. 세운상가는 자연과 이야기가 함께 하는 일상의 공공 공간이며 특별한 시설이 아닌 일상의 영역이 되어야 한다. 하이퍼폴리스의 기억술Mnemonics in Hyperpolis 하이퍼폴리스Hyperpolis는 서로 다른 역사적 배경을 가진 도시의 각 공간이 시공간적으로 압축되고 농축되는 과정을 경험한다. 따라서 혼성적이며 다중적인 수많은 계열들 사이의 불확정적 교차라는 특유의 현상을 공유하게 된다. 하이퍼폴리스의 작업에는 장소의 생성을 위한 장치로서 기억술이 어떻게 조직되는가의 문제가중요하다. 혼성의 풍경 민가에서 소개 공지로 변화한 공터에는 무허가 건물이 들어서기 시작했으며 이후 세운상가가 들어서게 되었다. 계획 의도와는 다르게 공공의 기능은 1층에서 복잡하게 형성되어갔고 3층은 공공 기능을 상실하면서 축소되고 변형되었다. 이 모든 장소의 기억은 고스란히 남아있으며 서로 공존하며 혼성의 풍경Heterogeneous Scape을 만들어내고 있다.

2등작: Time-lapse of Lying Enormous

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

세운상가는 서울의 산업화 시대를 상징하는 근대 산업유산이다. 시간의 흐름에 따라 기능을 잃어버린 시설은 우리 사회에서 제거되어야 하는 대상이 아니라 기억의 흔적을 간직하고 이어나가야 하는 시대의 자산이다. 세운상가는 자연과 이야기가 함께 하는 일상의 공공 공간이며 특별한 시설이 아닌 일상의 영역이 되어야 한다. 하이퍼폴리스의 기억술Mnemonics in Hyperpolis 하이퍼폴리스Hyperpolis는 서로 다른 역사적 배경을 가진 도시의 각 공간이 시공간적으로 압축되고 농축되는 과정을 경험한다. 따라서 혼성적이며 다중적인 수많은 계열들 사이의 불확정적 교차라는 특유의 현상을 공유하게 된다. 하이퍼폴리스의 작업에는 장소의 생성을 위한 장치로서 기억술이 어떻게 조직되는가의 문제가중요하다. 혼성의 풍경 민가에서 소개 공지로 변화한 공터에는 무허가 건물이 들어서기 시작했으며 이후 세운상가가 들어서게 되었다. 계획 의도와는 다르게 공공의 기능은 1층에서 복잡하게 형성되어갔고 3층은 공공 기능을 상실하면서 축소되고 변형되었다. 이 모든 장소의 기억은 고스란히 남아있으며 서로 공존하며 혼성의 풍경Heterogeneous Scape을 만들어내고 있다. 당선작: Modern Vernacular

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

세운상가는 조선 시대부터 지금까지 이어온 도시 조직을 삭제하는 백지화tabula rasa, 그리고 거대 구조물megastructure과 인공 대지의 환상이 결합된 하향식top-down 근대 도시론의 유산이다. 우리는 자생적으로 형성된 주변 맥락이 가지고 있던 골목길의 도시 조직을 세운상가로 침투시키고, 주변 맥락의 활기가 세운상가 안으로 침투하며, 동서의 도시 조직이 다시 연결되기를 희망한다. 우리가 제안하는 세운상가의 데크는 종묘부터 남산까지의 남북축을 연결하는 것은 물론이고, 동서를 연결한다. 현재 데크가 지상층과 적극적으로 관계를 맺도록 하기 위해서 중간 레벨의 데크를 제안한다. 상부 데크와 하부 데크, 지상층이 엘리베이터, 계단, 브리지를 통해 유기적이고 3차원적으로 그물망network처럼 연결되면서, 기존 도시 조직urban fabric과 세운상가 사이의 끊어진 조직을 뜨개질 하듯이 연결해 나간다. 이런 3차원적 길과 보이드는 기존의 도시 조직과 긴밀하게 연결되며,역사의 흔적과 기억을 되살리면서 기존 세운상가의 거대한 조직으로 침투해 조직을 재구성한다. 거대 구조를 그물망 같은 리좀rhizome 구조로 복원하는 것이다.

당선작: Modern Vernacular

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

세운상가는 조선 시대부터 지금까지 이어온 도시 조직을 삭제하는 백지화tabula rasa, 그리고 거대 구조물megastructure과 인공 대지의 환상이 결합된 하향식top-down 근대 도시론의 유산이다. 우리는 자생적으로 형성된 주변 맥락이 가지고 있던 골목길의 도시 조직을 세운상가로 침투시키고, 주변 맥락의 활기가 세운상가 안으로 침투하며, 동서의 도시 조직이 다시 연결되기를 희망한다. 우리가 제안하는 세운상가의 데크는 종묘부터 남산까지의 남북축을 연결하는 것은 물론이고, 동서를 연결한다. 현재 데크가 지상층과 적극적으로 관계를 맺도록 하기 위해서 중간 레벨의 데크를 제안한다. 상부 데크와 하부 데크, 지상층이 엘리베이터, 계단, 브리지를 통해 유기적이고 3차원적으로 그물망network처럼 연결되면서, 기존 도시 조직urban fabric과 세운상가 사이의 끊어진 조직을 뜨개질 하듯이 연결해 나간다. 이런 3차원적 길과 보이드는 기존의 도시 조직과 긴밀하게 연결되며,역사의 흔적과 기억을 되살리면서 기존 세운상가의 거대한 조직으로 침투해 조직을 재구성한다. 거대 구조를 그물망 같은 리좀rhizome 구조로 복원하는 것이다. 세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

RE-STRUCTURING SEUNSANGGA CITYWALK

설계공모경과 및 심사평 다음은 세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모의 심사평 전문이다. “현재 세운상가군의 데크와 주변의 공공 공간을 재정비하여 보행 환경을 개선하고 다양한 활동을 담고 있는 주변 지역과 연계하여 서울 역사의 중심인 북악산-종묘-세운상가군-남산을 잇는 남북 보행축을 복원하기위한 목표로 진행된 이번 국제 공모에 총 82점의 작품이 접수되었다. 국내 작품이 38점, 해외 작품이 44점 접수되어 이번 국제 공모에 대한 국내뿐 아니라 해외의 지대한 관심을 엿볼 수 있었다. 심사는 종묘에서 퇴계로까지 세운상가의 데크를 직접걸어서 체험하는 것으로 시작되었다. 특히 외국인 심사위원들에게는 독특한 체험이었다. 더운 날씨에도 불구하고 끊어져 있는 데크를 오르내리며 세운상가의 풍경을 카메라에 담기 바빴다. 심사위원들은 데크 위를 걸으며 조용히 생각에 잠기기도 하고 삼삼오오 의견을 나누기도 하였다. 당선작Modern Vernacular 현대적 토속 김택빈(이_스케이프 건축사사무소), 장용순, 이상구 2등작Time-lapse of Lying Enormous 누워있는 거인의 저속 촬영 우의정(건축사사무소 메타), 안종환(건축사사무소 안) 3등작Urban Filter 도시의 필터 김현수(이소우 건축사사무소), 피터 윈스턴 페레토(Peter Winston Ferretto, 홍콩 중문대학교 교수),. 최성열, 안영주, 강상철

세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모

RE-STRUCTURING SEUNSANGGA CITYWALK

설계공모경과 및 심사평 다음은 세운상가 활성화를 위한 공공공간 설계 국제공모의 심사평 전문이다. “현재 세운상가군의 데크와 주변의 공공 공간을 재정비하여 보행 환경을 개선하고 다양한 활동을 담고 있는 주변 지역과 연계하여 서울 역사의 중심인 북악산-종묘-세운상가군-남산을 잇는 남북 보행축을 복원하기위한 목표로 진행된 이번 국제 공모에 총 82점의 작품이 접수되었다. 국내 작품이 38점, 해외 작품이 44점 접수되어 이번 국제 공모에 대한 국내뿐 아니라 해외의 지대한 관심을 엿볼 수 있었다. 심사는 종묘에서 퇴계로까지 세운상가의 데크를 직접걸어서 체험하는 것으로 시작되었다. 특히 외국인 심사위원들에게는 독특한 체험이었다. 더운 날씨에도 불구하고 끊어져 있는 데크를 오르내리며 세운상가의 풍경을 카메라에 담기 바빴다. 심사위원들은 데크 위를 걸으며 조용히 생각에 잠기기도 하고 삼삼오오 의견을 나누기도 하였다. 당선작Modern Vernacular 현대적 토속 김택빈(이_스케이프 건축사사무소), 장용순, 이상구 2등작Time-lapse of Lying Enormous 누워있는 거인의 저속 촬영 우의정(건축사사무소 메타), 안종환(건축사사무소 안) 3등작Urban Filter 도시의 필터 김현수(이소우 건축사사무소), 피터 윈스턴 페레토(Peter Winston Ferretto, 홍콩 중문대학교 교수),. 최성열, 안영주, 강상철 벨레녜 시티 센터 프롬나드

Velenje City Center Pedestrian Zone Promenada

슬로베니아 북동쪽에 자리하고 있는 벨레녜Velenje는 1950년대에 등장한 전원 도시the garden city라는 이상적 근대 도시 개념에 기초하여 계획된 도시로 현재 슬로베니아 도시 중 다섯 번째로 큰 규모다. ‘벨레녜시티 센터 프롬나드Velenje City Center Pedestrian ZonePromenada(이하 벨레녜 프롬나드)’는 벨레녜 도심의 중심축을 구성하는 공공 공간으로서 도시 중심 가로에 새로운 활력을 불어 넣고 있다. 벨레녜 프롬나드는 도심 재활성화 사업의 첫 번째 단계로 추진된 프로젝트로서 도시에 부족한 프로그램을 공급하고 벨레녜가 처음 조성될 당시 도입되었던 ‘공원 속의 마을town-in-a-park’이라는 도시 조성 개념을 되살리려는 목표를 갖고 진행되었다. 기존 벨레녜 프롬나드는 파카Paka 강과 중심가로 주변으로 차량 도로나 주차장 부지가 과도하게 많다는 문제를 개선할 필요가 있었다. 새로운 벨레녜 프롬나드에는 보행자 중심의 가로 환경을 구성하기 위해 ‘공원’, ‘상가 거리’, ‘프롬나드’라는 세 가지 공간 조성 개념이 적용되었다. 공원 파카 강의 북쪽 둑에 조성된 공원 구역은 한쪽 면은 강으로 그리고 다른 한쪽 면은 학교 단지를 향해 놓인 운송용 도로로 둘러싸여 있다. 이 구역은 강의 급류 구간으로서 안전을 고려하여 강으로의 접근을 제한하기 위해 식재 위주의 계획을 했다. 강의 남쪽 구역은 공영주차장으로 이용된다. 도심에서 차량 도로와 주차 공간을 제한한다는 계획 방침에 따라 공원 녹지는 파카강의 양쪽 둑과 스쿨 존, 나아가 문화 센터와 전 탄광시설관리소까지 전체적으로 확장되었다. DesignENOTA(Dean Lah, Milan Tomac, Tjaž Bauer, AndrejOblak, Polona Ruparčič, Nuša Završnik Šilec, Alja Černe,Nebojša Vertovšek) Structural EngineeringElea iC Mechanical ServicesNom biro Electrical PlanningElsing ClientVelenje Municipality LocationVelenje, Slovenia Area17,020m2 Budget€2,700,000 Completion2014 PhotographsMiran Kambič, Roman Bor VideoMiran Kambič 에노타(ENOTA)는 1998년 알조사 데클레바(Aljoša Dekleva), 데안라흐(Dean Lah), 밀란 토마크(Milan Tomac)가 공동 설립한 건축설계사무소로, 2002년부터는 데안 라흐와 밀란 토마크가 대표 이사를 맡고 있다. 건축 설계와 더불어 도시적 개입을 통한 도심 활성화 프로젝트를 주로 수행해왔다. 객관적 자료와 그에 대한 분석 및 해석을 기반으로한 건축적 해결책을 내놓는 것을 목표로 건축·조경·도시 등의 공간 설계 분야를 넘어 사회·문화·경제 등의 전문 분야까지 광범위한 리서치를실시한다.

벨레녜 시티 센터 프롬나드

Velenje City Center Pedestrian Zone Promenada

슬로베니아 북동쪽에 자리하고 있는 벨레녜Velenje는 1950년대에 등장한 전원 도시the garden city라는 이상적 근대 도시 개념에 기초하여 계획된 도시로 현재 슬로베니아 도시 중 다섯 번째로 큰 규모다. ‘벨레녜시티 센터 프롬나드Velenje City Center Pedestrian ZonePromenada(이하 벨레녜 프롬나드)’는 벨레녜 도심의 중심축을 구성하는 공공 공간으로서 도시 중심 가로에 새로운 활력을 불어 넣고 있다. 벨레녜 프롬나드는 도심 재활성화 사업의 첫 번째 단계로 추진된 프로젝트로서 도시에 부족한 프로그램을 공급하고 벨레녜가 처음 조성될 당시 도입되었던 ‘공원 속의 마을town-in-a-park’이라는 도시 조성 개념을 되살리려는 목표를 갖고 진행되었다. 기존 벨레녜 프롬나드는 파카Paka 강과 중심가로 주변으로 차량 도로나 주차장 부지가 과도하게 많다는 문제를 개선할 필요가 있었다. 새로운 벨레녜 프롬나드에는 보행자 중심의 가로 환경을 구성하기 위해 ‘공원’, ‘상가 거리’, ‘프롬나드’라는 세 가지 공간 조성 개념이 적용되었다. 공원 파카 강의 북쪽 둑에 조성된 공원 구역은 한쪽 면은 강으로 그리고 다른 한쪽 면은 학교 단지를 향해 놓인 운송용 도로로 둘러싸여 있다. 이 구역은 강의 급류 구간으로서 안전을 고려하여 강으로의 접근을 제한하기 위해 식재 위주의 계획을 했다. 강의 남쪽 구역은 공영주차장으로 이용된다. 도심에서 차량 도로와 주차 공간을 제한한다는 계획 방침에 따라 공원 녹지는 파카강의 양쪽 둑과 스쿨 존, 나아가 문화 센터와 전 탄광시설관리소까지 전체적으로 확장되었다. DesignENOTA(Dean Lah, Milan Tomac, Tjaž Bauer, AndrejOblak, Polona Ruparčič, Nuša Završnik Šilec, Alja Černe,Nebojša Vertovšek) Structural EngineeringElea iC Mechanical ServicesNom biro Electrical PlanningElsing ClientVelenje Municipality LocationVelenje, Slovenia Area17,020m2 Budget€2,700,000 Completion2014 PhotographsMiran Kambič, Roman Bor VideoMiran Kambič 에노타(ENOTA)는 1998년 알조사 데클레바(Aljoša Dekleva), 데안라흐(Dean Lah), 밀란 토마크(Milan Tomac)가 공동 설립한 건축설계사무소로, 2002년부터는 데안 라흐와 밀란 토마크가 대표 이사를 맡고 있다. 건축 설계와 더불어 도시적 개입을 통한 도심 활성화 프로젝트를 주로 수행해왔다. 객관적 자료와 그에 대한 분석 및 해석을 기반으로한 건축적 해결책을 내놓는 것을 목표로 건축·조경·도시 등의 공간 설계 분야를 넘어 사회·문화·경제 등의 전문 분야까지 광범위한 리서치를실시한다.