-

[조경학 교육인증의 첫걸음을 떼다] IFLA APR의 조경 교육 방향과 기준

[조경학 교육인증의 첫걸음을 떼다] IFLA APR의 조경 교육 방향과 기준

1973년과 2023년의 한국의 조경 교육

한국 조경의 시작은 대학에 조경학과가 설립된 해인 1973년이다. 그래서 한국 조경 50주년이라는 말은 전문 실무 영역으로 조경이 시작된 해라기보다는 조경 교육이 시작된 지 50년째 되는 해라는 것을 의미한다. 지난 50년 동안 조경 교육에 많은 변화가 있었다. 국가직무능력표준NCS에 맞춘 교육 체계가 제안되기도 했고, 분야별로 새로운 교과서가 정비되었다. 정부의 교육 정책 변화와 학령 인구 감소라는 대학의 위기 상황에 맞추어 대대적인 학제 개편이 이루어졌다. 많은 대학의 조경학과에서 원치 않든 원하든 교육의 변화가 필수적으로 수반되었다. 그런데 지금까지의 조경 교육의 변화는 국내 여건에 대응하기 위한 변화였지, 국제적인 조경 교육의 변화와 큰 상관은 없었다. 간간이 유학한 실무자와 연구자가 대학으로 오면서 해외 교육 프로그램이 일부 도입되기도 했지만, 어디까지나 교수 개인의 수업 영역에 한정된 변화였다. 학회나 협회 차원에서 국제적인 조경 교육이 어떻게 변화하고 있는지, 우리는 어떠한 점을 받아들여야 하는지에 대한 종합적인 고민과 변화의 노력은 사실상 없었다. 많은 이들은 대학이 생존의 갈림길에 서 있는 이 시점에서 국제적 교육의 기준을 따지는 것은 배부른 소리라고 일축하곤 한다.

그런데 정작 이보다 더 큰 문제는 같은 조경학과이지만 대학에서 서로 무엇을 가르치고 있는지 알지도 못하며 논의도 없다는 점이다. 이는 교수들 사이에 서로에 대한 공식적인 비판이나 제언이 원천적으로 금기시되는 관행 때문이기도 하지만, 더 근본적인 이유는 조경학과의 교육에 대한 합의된 기준이 없기 때문이다. 1973년 조경학과가 처음 생겼을 때 조경학의 정체성을 규정하기 위한 공통된 틀이 제시되어야 했고, 해외에서 수입된 전문 분야였던 조경학의 틀은 싫든 좋든 국제적인 교육 체계를 모태로 성립될 수밖에 없었다. 50년이 지난 지금, 조경학을 조경학으로 성립하게 하는 틀은 여전히 50년 전의 낡은 틀밖에는 없다. 그런데 지금 이 시점의 조경학의 정체성을 규정하기 위해서는 국내의 어느 특정 학교의 커리큘럼이 기준이 되기는 어렵다. 그렇다면 그 보편의 기준은 외부에 있을 수밖에 없다. 지금 2023년에 국제적으로 조경학과가 어떠한 기준과 틀에 따라 교육을 진행하고 있는가를 살펴보아야 우리의 교육이 어느 지점에 있는지, 제대로 가고 있는지를 점검할 수 있다는 것이다.

조경 교육에 대한 국제적 논의

가장 활발하게 조경학의 교육 방향을 논의하는 국제 단체는 CELA(Council of Educators in Landscape Architecture)와 ECLAS(European Council of Landscape Architecture Schools)다. CELA는 전 세계 120개 대학교로 이루어진 단체로, 한국도 정식 회원국이지만 개별 교수들의 행사 참여 외 특별한 활동은 없는 상태다. ECLAS는 유럽의 조경학과 중심의 단체로 LNI(Le:Notre Institute)와 에라스무스(Erasmus)를 통해 유럽 조경 교육의 방향을 규정하고 다양한 교육 프로그램을 제공하고 있다. CELA와 ECLAS의 틀을 토대로 한국의 조경 교육을 점검하고 새로운 틀을 마련하는 것도 대안이겠지만, CELA는 북미와 영어권 학교를 중심으로 하고 있고, ECLAS는 EU를 통해 인적 교류를 해야 하는 유럽의 특수성을 전제로 하고 있어 한국의 상황과 맞지 않는 부분도 많다.

교육 분야에 한정하지 않는다면 IFLA(International Federation of Landscape Architecture)가 현재 조경계를 대표하는 국제 단체라고 할 수 있다. IFLA는 여러 분과로 구성되며, EAA라는 교육 분과가 IFLA가 지향하는 조경 교육의 방향에 대한 논의를 지속적으로 해오고 있다. 한국조경학회(KILA)가 IFLA의 회원 단체로 한국을 대표하며 아시아‧태평양 지회인 IFLA APR(Asia Pacific Region)에 속해 있다.(각주 1) IFLA의 구체적인 활동은 지회를 통해 이루어지며 IFLA APR에서도 교육 분과가 있어 매년 교육의 방향을 논의하고 다양한 활동을 진행해 왔다. 당연히 한국에서 국제적인 조경학 교육의 방향을 살펴보고자 한다면 가장 적합한 틀은 우리가 속해 있는 IFLA 아시아‧태평양 지역의 기준일 것이다.

IFLA APR은 2018년에 교육 정책과 기준, 그리고 인증 과정(Education Policy and Standards+Accreditation Procedure)에 대한 틀을 마련했다.(각주 2) IFLA APR의 교육 기준은 아시아‧태평양 지회의 독자적 기준은 아니다. 2005년 IFLA는 유네스코와 함께 IFLA 유네스코 조경교육헌장(Charter for Landscape Architecture Education)을 발표했다.(각주 3) 그리고 2008년에는 조경의 고등 전문 교육 기관에 대한 기준을 마련하고 인증의 기준을 제시했다.(각주 4) 2012년에는 IFLA 유네스코 조경교육헌장을 보완해 구체적인 고등 교육의 목표와 방향을 제시한다.(각주 5) 2018년 IFLA APR의 교육 기준은 선행된 IFLA와 유네스코의 조경 교육에 대한 연구와 논의에 기반해 아시아와 태평양 지역의 특수성을 반영해 제시된 지침이다.

*환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

**각주 정리

1. 아시아·태평양 지회는 아시아권의 국가뿐 아니라 호주와 뉴질랜드 등 오세아니아의 국가들도 포함 한다. 반면 중동 지역은 별도의 지회로 구성되어 있다.

2. IFLA APR, “Education Policy and Standards+Accreditation Procedure for IFLA AsiaPacific Region”, 2018.

3. IFLA/UNESCO, “Charter for Landscape Architecture Education”, 2005.

4. IFLA, “Guidance Document for Recognition or Accreditation”, 2008.

5. IFLA/UNESCO, “Charter for Landscape Architecture Education Revision”, 2012.

김영민은 서울시립대학교 조경학과 교수이며, 세종상징광장, 광화문광장, 파리공원 재설계 등 다양한 프로젝트에 주요 설계자로 참여했다. 『랜드스케이프 어바니즘』을 번역했으며, 『스튜디오 201, 다르게 디자인하기』를 비롯한 다수의 저서를 펴냈다.

-

겐부도 공원

Genbudo Park

겐부도 공원

Genbudo Park

거친 암석 표면은 수많은 잔물결로 이루어진 거대한 파도 같은 패턴을 선보인다. 단단한 벽은 육각형의 암석 단면이 층층이 쌓인 모습으로 드러난다. 일본 효고현 서쪽 도요오카(Toyooka)에 자리 잡은 겐부도 공원(Genbudo Park)은 약 160만년 전 마그마가 식으며 굳어지면서 형성된 주상절리를 볼 수 있는 자연 공원이다.

이 프로젝트는 오랜 세월 명승지였던 공원을 유료 시스템으로 전환하며 재개발 계획을 수립하는 것이었다. 설계의 주안점은 자연의 조각품이라 불리는 주상절리 경관을 방문객들이 입체적으로 체감할 수 있게 만드는 것이었다. 기존 요소들을 그대로 유지해야 하는 영역과 새로운 추가 요소 사이에서 디자인의 균형을 찾고자 했다.

콘크리트 스테이지

설계의 핵심은 특히 거대한 주상절리가 있는 겐부도, 세이류도(Seiryudo) 동굴 앞에 대형 콘크리트 스테이지를 만드는 것이었다. 각 스테이지 앞에는 벤치를 배치하여 방문객들이 눈앞의 동굴을 올려다보며 자연과 마주할 수 있는 공간을 만들었다. 플랫폼과 벤치의 표면을 샌드블라스트로 마감해 주변의 자연과 어우러지게 했다. 공원 산책로에도 동일한 재료와 마감 방식을 사용했고, 자연의 유기적인 선과 대비를 이룰 수 있도록 곡선과 직선을 활용했다.

시각적 개선

설계를 진행하며 기존 공원이 가진 몇 가지 문제를 발

견했다. 우선 동굴을 관람할 때 눈에 띄는 색상의 문제였다. 기존의 포장 일부는 노란색 톤으로 유지되었는데, 부드러운 색상임에도 불구하고 자연을 감상할 때

다소 집중을 방해하는 면이 있었다. 또한 방문객들이

동굴에 들어가는 것을 방지하기 위해 설치된 울타리가

문제 요소로 작용했다. 방문객의 안전을 위해 낙석 위험 지역 출입 통제 울타리를 설치했는데, 안전 예방 효과는 있었지만 자연을 감상할 때 시각적 방해 요소가

됐다.

이러한 문제들을 해결하기 위해 새로운 플랫폼을 도입

했다. 기존의 울타리를 철거하고 필요한 곳에 철봉 펜스를 새로 설치했다. 각 스테이지와 조화를 꾀하고 시각적 방해 요소가 되지 않도록 낮은 높이의 강철봉을

배치해 구조물의 존재감을 최소화했다. 또한 구조물들의 색상, 재료, 형태 등을 검토해 동굴과 관람자 사이의 공간적 거리감을 줄이는 동시에 관람자가 자연의

힘을 있는 그대로 느낄 수 있도록 했다.

색상과 디스플레이

기존 시설물 외벽을 노란색에서 회색으로 변경하고, 계단은 기존 기둥을 유지하며 난간 손잡이의 색상을 주황색에서 회색으로 변경했다. 새로 만든 매표소는 최소한의 규모로 만들어 자연이 메인 무대가 될 수 있게

했다. 매표소 외벽과 새롭게 설치되는 안내판에 동일한

인산염 처리된 금속 재료를 사용해 디자인 통일성을

꾀했으며, 콘크리트 스테이지와 마찬가지로 시간이 지나더라도 주변 환경과 조화를 이룰 수 있게 했다.

공원 내에서 휴식을 위한 건물에는 겐부도의 역사와

지질학적 배경을 설명해주기 위한 디스플레이 패널이

설치돼 있었는데, 이러한 패널들은 공간의 규모에 비해

지나치게 많은 정보를 담고 있었다. 전문가들의 도움을

얻어 패널에 필수적으로 담아야 하는 정보를 재구성하

였고, 그래픽을 통해 가독성을 높였다.

재편집

전반적으로 대상지에 대한 대대적이고 포괄적인 혁신

을 시도하지는 않았다. 활용할 수 있는 것을 최대한 활용하면서 문제가 있는 부분에는 필요한 업데이트를 진행했다. 목표는 과거의 좋은 환경과 분위기를 그대로

유지하면서 장소를 재편집하여 다음 세대의 방문자들

이 이 장소를 기억할 수 있게 하는 것이었다.

Design Development CASE-REAL/Koichi Futatsumata, Koichi Shimohira, Ritsu Shibata

Detail Design Kitai Sekkei, Matsuda Architect Office

Construction

Civil Works: Nakagawa

Building Works: Seiwa

Construction Supervision: Shinei

Lighting Plan Tatsuki Nakamura(BRANCH LIGHTING DESIGN)

Sign and Graphic Design BOOTLEG/Fumikazu Ohara, Takuma Fukuda

Client Toyooka City

Location Hyogo, Japan

Area 1.47ha

Completion 2022

Photograph Hiroshi Mizusaki

코이치 후타츠마타(Koichi Futatsumata)가 이끄는 케이스–리얼(CASEREAL)은 인테리어 및 건축 프로젝트에 참여하고 있다. 대상지의 고유한 환경, 목표, 과제를 바탕으로 창의적인 아이디어와 기술적인 연구를 통해 각 공간의 분위기에 알맞은 본질적인 솔루션을 모색한다.

-

에핑겐 수변 공원

Weiherpark Eppingen

에핑겐 수변 공원

Weiherpark Eppingen

2022년 여름, 독일 크라이히가우(Kraichgau)에 위치한 목가적인 마을 에핑겐에서 바덴–뷔르템베르크 가든쇼(Baden-Württemberg Garden Show)가 개최됐다. 가든쇼 개최를 계기로 녹색 인프라를 조성하는 시도가 시작됐다. 시민과 방문객을 위해 도심에 인접한 현대식 공원이 조성되었는데, 모든 연령층의 요구를 만족시키는 다채로운 디자인과 공간 활용성이 특징이다. 지역 주민들의 삶의 질을 향상시키고, 사회적 환경과 녹색 인프라를 구축하고, 도시 기후에 긍정적인 영향을 미치는 지속가능한 솔루션을 추구했다.

성벽과 하천

과거의 성벽을 따라 형성된 산책로는 대상지의 역사적 맥락을 드러낸다. 옛 에핑겐의 전형적 모습을 엿볼 수 있는 구 시가지의 범람원과 채마밭을 다시금 구현했다. 넓게 펼쳐진 지역들을 연결함으로써 구 시가지를 따라 연속적인 녹지축을 구축했고, 이는 엘젠츠 강(Elsenz River)의 복원된 하천으로 이어진다. 넓은 휴게 공간을 조성하는 동시에 하천을 가까이에서 감상하거나 가로지르며 오갈 수 있게 했다. 엘젠츠와 힐스바흐 강(Hilsbach River)의 생태계 회복을 꾀하는 생태 공간을 만들고자 했다. 새롭게 조성한 오픈스페이스는 기존의 역사 유산을 존중하는 동시에 기후와 지속가능성에 대한 요구를 충족시킨다.

녹색 제방

공원은 크게 세 개의 지역으로 구분된다. 서쪽의 바흐베글레(Bachwegle), 중앙의 수변 공원, 그리고 동쪽의 힐스바흐와 엘젠츠 강 하구 지역 등이다. 이 세 지역은 새로운 무장애 산책로를 통해 서로 연결된다. 바흐베글레는 옛 도시 성벽을 따라 채마밭 등 복원된 정원들을 통해 도시 인근 지역에서 과일과 채소를 공급했던 과거의 도시 모습을 상기시킨다. 드넓은 공원의 잔디마당은 인근의 엘젠츠 강까지 이어지며 강 주변의 녹색 제방을 만들어 낸다.

*환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

Landscape Architect Planorama Landschaftsarchitektur, Maik Böhmer

Design Team Katja Erke, Fabian Karle, Mareen Leek, Halina Hoppe, Pamela Ackermann, Franziska Hofmann, Marion Guichard, Alexander Michl, Dana Synnatschke, Melanie Schlottau, Leon Fell, Franziska Albrecht, Eckhard Siegert, Matteo Basta, Giulia Guerrini, Maria Collender

Plan Planorama Landschaftsarchitektur

Planing Partner

Hydraulic Engineering: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblenz

Ecological Construction Monitoring: GÖG Gruppe für Ökologische Gutachten, Stuttgart

Archaeological Site Supervision: Bauforschung Klefenz, Rauenberg

Explosive Ordnance/Exploration: Hettmannsperger Spezialtiefbau GmbH, Karlsruhe

Soil Expertise: Töniges GmbH Beratende Geologen, Sinsheim

Structural Design: SFB Saradshow Fischedick Berlin

Flood Protection: Wald+Corbe, Hügelsheim

Fountain Technology: TH Planungsbüro GmbH

Client Stadt Eppingen, Eigenbetrieb Gartenschau 2021

Location Eppingen, Germany

Area 5ha

Completion 2021

Photograph Nikolai Benner

플라노라마(Planorama Landschaftsarchitektur)는 완성도 높은 도시 환경 디자인을 목표로 조경가, 건축가, 도시 디자이너, 그리고 엔지니어가 함께 하는 설계사무소다. 자연과 경관에 대한 감각적 경험, 디테일, 단순성, 명확성, 실질적 소재에 대한 연결을 중요하게 생각한다. 다년간 쌓은 노하우와 열정을 토대로 조경의 맥락 안에서 정교한 계획을 세우며, 대상지의 장소성을 고려하며 지속가능한 솔루션을 모색한다. 기획자로서 첫 아이디어부터 마지막에 놓는 돌 하나까지 완벽하게 만든다는 사명감을 토대로 프로젝트를 수행해나가고 있다.

- Planorama Landschaftsarchitektur

-

하마렌 액티비티 공원 트리톱 워크

Hamaren Activity Park Treetop Walk

하마렌 액티비티 공원 트리톱 워크

Hamaren Activity Park Treetop Walk

하마렌 액티비티 공원(Hamaren Activity Park)의 트리톱 워크(Treetop Walk)는 나이, 장애. 신체적 제약과 상관없이 자연을 사랑하는 사람이면 누구나 15m 높이에서 퓌레스달(Fyresdal) 지역의 소나무 숲을 조망할 수 있는 기회를 제공한다. 섬과 피오르드로 유명한 노르웨이 텔레마크(Telemark) 지역 중심부에 조성된 트리톱 워크는 새로운 방식의 자연 체험을 제안하는 노르웨이 최초의 캐노피 산책로다.

길이 1km, 폭 2m의 보드워크 산책로는 숲 바닥에서 솟아올라 퓌레스바튼(Fyresvatn) 호수, 나무 꼭대기 사이, 클로크카르하마렌(Klokkarhamaren) 산 능선을 지나 정상까지 이어진다. 산책로 끝에는 직경 50m의 거대한 원형 전망대가 있어 소나무 숲과 맑은 호수, 자연 경관을 이루는 암석층을 360도로 감상할 수 있다.

트리톱 워크가 꼭 해결해야 하는 과제는 사람과 자연을 다시 연결하고 방문객의 경험을 향상시키는 것이었다. 방문객이 숲의 캐노피 사이를 느리고 시적으로 산책하고, 하늘을 배경으로 두고 호수의 수면보다 50m 높은 곳에서 전망을 감상하며 극적인 감정을 느끼게 하고자 했다. EFFEKT의 대표인 투 헤셀베르크 포게트(Tue Hesselberg Foged)는 “비록 큰 그림에서 보면 작은 움직임에 불과하겠지만, 대상지의 숭고한 본질을 누구나 무료로 보편적으로 경험할 수 있도록 허용한 트리톱 프로젝트가 사람들에게 훌륭한 본보기가 되기를 바란다”고 설명했다.

*환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

Architect/Landscape Architect EFFEKT Architects

Client Consultant(Initiator and Advisor on the Developmentof Hamaren Activity Park) Faun Naturforvaltning

Contractor Inge Aamlid

Client Fyresdal Municipality

Location Fyresdal, Norway

Completion 2023

Photograph Rasmus Hjortshøj

이펙트(EFFEKT)는 덴마크 코펜하겐에 본사를 둔 연구 기반 디자인 스튜디오다. 2007년 투 헤셀베르크 포게트(Tue Hesselberg Foged)와 지누스륑게(Sinus Lynge)가 설립해 건축, 어바니즘, 조경, R&D 분야의 디자이너, 사상가, 건축가와 함께 스튜디오를 이끌어나가고 있다. 도시와 생활 공간의 질을 개선하고 인간과 지구 모두에게 이익이 되는 지속적인 사회적, 경제적, 환경적 변화 창출을 목표로 총체적인 디자인 해결책을 찾고 있다.

-

[제도가 만든 도시] 다양성 그리고 통일성

[제도가 만든 도시] 다양성 그리고 통일성

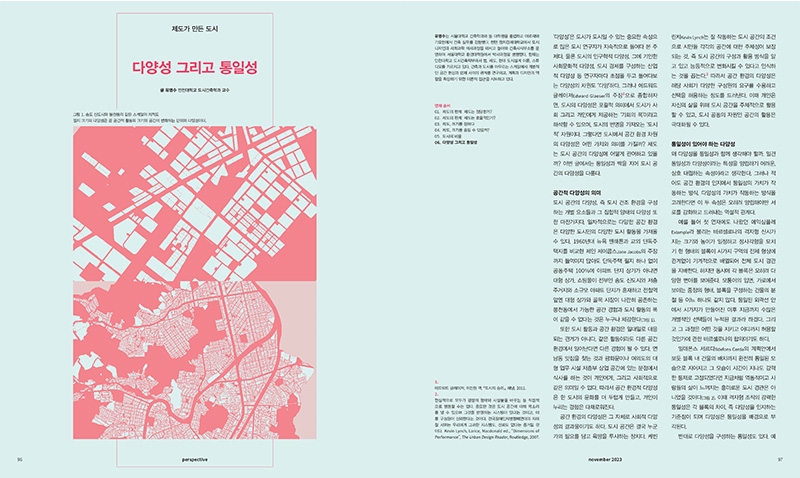

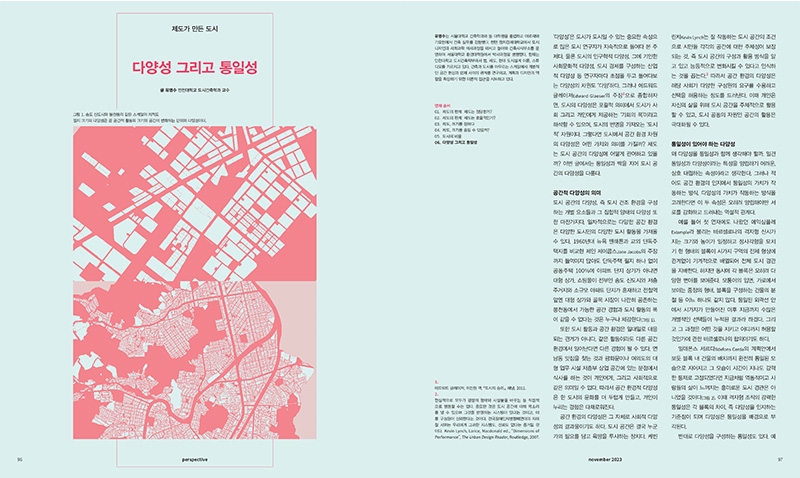

‘다양성’은 도시가 도시일 수 있는 중요한 속성으로 많은 도시 연구자가 지속적으로 들여다 본 주제다. 물론 도시의 인구학적 다양성, 그에 기인한 사회문화적 다양성, 도시 경제를 구성하는 산업적 다양성 등 연구자마다 초점을 두고 들여다보는 다양성의 차원도 ‘다양’하다. 그러나 에드워드 글레이저(Edward Glaeser)의 주장(각주 1)으로 종합하자면, 도시의 다양성은 포괄적 의미에서 도시가 사회 그리고 개인에게 제공하는 ‘기회의 폭’이라고 해석할 수 있으며, 도시의 번영을 가져오는 ‘도시적’ 자원이다. 그렇다면 도시에서 공간 환경 차원의 다양성은 어떤 가치와 의미를 가질까? 제도는 도시 공간의 다양성에 어떻게 관여하고 있을까? 이번 글에서는 통일성과 짝을 지어 도시 공간의 다양성을 다룬다.

공간적 다양성의 의미

도시 공간의 다양성, 즉 도시 건조 환경을 구성하는 개별 요소들과 그 집합적 양태의 다양성 또한 마찬가지다. 일차적으로는 다양한 공간 환경은 다양한 도시민의 다양한 도시 활동을 가져올 수 있다. 1960년대 뉴욕 맨해튼과 교외 단독주택지를 비교한 제인 제이콥스(Jane Jacobs)의 주장까지 들먹이지 않아도 단독주택 필지 하나 없이 공동주택 100%에 아파트 단지 상가가 아니면 대형 상가, 쇼핑몰이 전부인 송도 신도시와 저층 주거지와 소규모 아파트 단지가 혼재하고 전철역 앞엔 대형 상가와 골목 시장이 나란히 공존하는 봉천동에서 가능한 공간 경험과 도시 활동의 폭이 같을 수 없다는 것은 누구나 체감한다(그림 1).

또한 도시 활동과 공간 환경은 일대일로 대응되는 관계가 아니다. 같은 활동이라도 다른 공간 환경에서 일어난다면 다른 경험이 될 수 있다. 연남동 맛집을 찾는 것과 광화문이나 여의도의 대형 업무 시설 저층부 상업 공간에 있는 분점에서 식사를 하는 것이 개인에게, 그리고 사회적으로 같은 의미일 수 없다. 따라서 공간 환경적 다양성은 한 도시의 문화를 더 두텁게 만들고, 개인이 누리는 경험은 다채로워진다.

공간 환경의 다양성은 그 자체로 사회적 다양성의 결과물이기도 하다. 도시 공간은 결국 누군가의 필요를 담고 욕망을 투사하는 장치다. 케빈 린치(Kevin Lynch)는 잘 작동하는 도시 공간의 조건으로 시민들 각각의 공간에 대한 주체성이 보장되는 것, 즉 도시 공간의 구성과 활용 방식을 알고 있고 능동적으로 변화시킬 수 있다고 인식하는 것을 꼽는다.(각주 2) 따라서 공간 환경의 다양성은 해당 사회가 다양한 구성원의 요구를 수용하고 선택을 허용하는 정도를 드러낸다. 이때 개인은 자신의 삶을 위해 도시 공간을 주체적으로 활용할 수 있고, 도시 공동의 자원인 공간의 활용은 극대화될 수 있다.

통일성이 있어야 하는 다양성

왜 다양성을 통일성과 함께 생각해야 할까. 일견 통일성과 다양성이라는 특성을 양립하기 어려운, 상호 대립하는 속성이라고 생각한다. 그러나 적어도 공간 환경의 인지에서 통일성의 가치가 작동하는 방식, 다양성의 가치가 작동하는 방식을 고려한다면 이 두 속성은 오히려 양립해야만 서로를 강화하고 드러내는 역설적 관계다.

예를 들어 첫 연재에도 나왔던 에익심플레(Exiample)라 불리는 바르셀로나의 격자형 신시가지는 크기와 높이가 일정하고 정사각형을 모치기 한 형태의 블록이 시가지 구역의 전체 형상에 관계없이 기계적으로 배열되어 전체 도시 경관을 지배한다. 하지만 동시에 각 블록은 오히려 다양한 변이를 보여준다. 모퉁이의 입면, 가로에서 보이는 중정의 형태, 블록을 구성하는 건물의 분절 등 어느 하나도 같지 않다. 통일된 외곽선 안에서 시가지가 만들어진 이후 지금까지 수많은 개별적인 선택들이 누적된 결과라 하겠다. 그리고 그 과정은 어떤 것을 지키고 어디까지 허용할 것인가에 관한 바르셀로나의 합의이기도 하다.

일데폰스 세르다(Ildefons Cerda)의 계획안에서 보듯 블록 내 건물의 배치까지 완전히 통일된 모습으로 지어지고 그 모습이 시간이 지나도 강력한 통제로 고정되었다면 지금처럼 역동적이고 사람들의 삶이 느껴지는 흥미로운 도시 경관은 아니었을 것이다(그림 2). 이때 격자형 조직의 강력한 통일성은 각 블록의 차이, 즉 다양성을 인지하는 기준점이 되며 다양성은 통일성을 배경으로 부각된다.

반대로 다양성을 구성하는 통일성도 있다. 예를 들어 좁은 골목길 철공소 사이사이에 힙한 식당들이 위치한 문래동, 도시형 한옥이 밀집한 북촌, 한강변으로 판상형 아파트들이 도열한 압구정동, 원룸 골목이 즐비한 신림동 고시촌 등은 각 지역 내 필지와 도로, 건축물 등 물리적 요소와 그 배열의 유사성이 높고, 이와 결합된 특유의 공간 활동이 밀집하여 반복된다. 도시 안에서 구분되는 영역들은 이러한 내적 통일성이 강할수록 더 분명하게 드러나고, 서로 다른 정체성을 갖는 장소들 각각은 그 도시 전체의 다양성을 구성한다.

이렇게 통일성이 있어야 다양성이 드러나는 역설은 하나의 공간 대상에 통일성과 다양성은 중첩되어 작동하되 통일성과 다양성이 인지되는 공간 범위는 다르기 때문이다.3 따라서 통일성과 다양성은 양자가 동일선상의 양끝을 향하는 속성이 아니다.

*환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

**각주 정리

1. 에드워드 글레이저, 이진원 역, 『도시의 승리』, 해냄, 2011.

2. 현실적으로 모두가 광장의 형태와 시설물을 바꾸는 등 직접적으로 행동할 수는 없다. 중요한 것은 도시 공간에 대해 목소리를 낼 수 있으며 그것을 반영하는 시스템이 있다는 것이고, 이를 구성원이 신뢰한다는 것이다. 전국장애인차별철폐연대의 지하철 시위는 우리에게 그러한 시스템도, 신뢰도 없다는 증거일 것이다. Kevin Lynch, Larice, Macdonald ed., “Dimensions of Performance”, The Urban Design Reader , Routledge, 2007.

3. 김세훈은 『도시에서 도시를 찾다』(2017)에서 ‘지역 내 다양성’과 다른 ‘지역 간 다양성’으로 설명한다.

-

[어떤 디자인 오피스] CA조경기술사사무소

시간과 사람, 도시 사이를 연결하는 장소를 디자인하다

[어떤 디자인 오피스] CA조경기술사사무소

시간과 사람, 도시 사이를 연결하는 장소를 디자인하다

우리의 시간들

CA의 흔적들

2003년 12월 1일 혹독하게 추운 날, 13명의 사람들이 강남 어느 건물 4층에 모였다. 일부는 학교를 바로 졸업하거나 가르치는 일을 하다 오고, 일부는 다른 설계사무소에서, 또 일부는 설계와 전혀 관계없는 회사에 다니다 왔다. CA조경기술사사무소(CA Landscape Design Office)(이하 CA)의 처음은 일반적인 설계사무실의 고루한 루틴보다는 새로운 설계 접근을 원하는 진보적 사고의 사람들 13명으로 시작됐다. 그로부터 CA는 한국의 조경 분야에서 가장 독창적이고 선도적이며, 때로는 실험적인 접근을 주저하지 않는 최고의 조경설계사무소의 하나로 성장해 왔다.

우리가 추구하는 독창성은 펜타 철학(Penta Philosophy)이란 기치 아래 철학이 뚜렷하고 소신 있는 설계 전략으로 발전하고 응용되어 왔다. CA는 건축이나 토목 등 인접 분야와 수동적이 아닌 대등하고 수평적인 소통의 설계를 통해 결과적으로 더 강하고 좋은 설계를 하는 스튜디오로 알려져 있다. 상당수의 저명한 건축설계사무소 및 스튜디오와 협업을 했거나 현재 하고 있다.

20년 가까운 세월 동안 CA가 이룬 성과는 매우 많다. 몇 개만 열거해 보면, 청계천 복원의 총괄 조경가 수행, 건축설계사무소 KPF와 같이 작업한 세운상가 국제설계공모(2006) 당선, 무주 태권도공원 턴키설계공모(2007) 당선, 건축가 마크 맥Marc Mac과 같이 작업한 판교 월든힐스 아파트 단지 국제설계공모(2008) 당선, 진천 국가대표 제2선수촌 턴키설계공모(2010), 새로운 광화문광장 국제설계공모(2019) 당선 등 다 언급하기가 쉽지 않다. 공동주택에 집중하는 한국의 특수한 상황 속에서, 주거 프로젝트에서도 탁월한 성과를 보이고 있다. 2017년 완공된 반포 아크로리버파크는 현재까지 한국 아파트 조경 중 가장 잘된 설계라는 평을 듣고 있다. 보다 참신하고, 보다 창의적이며, 보다 뜨거운 열정으로 프로젝트를 보고자 하는 우리의 노력은 앞으로도 계속될 예정이다. (7,250일차 진양교)

플러스 알파를 묻다

2003년 12월 1일 CA가 시작되는 날은 겨울이었지만, 개성 넘치는 13명의 열정이 함께 모여 있어서 그런지 그리 춥진 않았다. 보다 진지하고 치열했으며, 때론 고단하면서 즐거웠던 나날들이 어느덧 7,250일을 길고도 짧게 채워왔다. 이제는 플러스 알파를 고민해 본다. 대상지에 어울리는 그럴듯한 이름이 무엇인가를 고민하는 것보다, 또한 이제는 희미해진 장소성을 억지로 캐내고 만들어 내는 작업보다, 오늘날 이곳에서 살아가는 사람들에게 가장 유용한 행태를 담아내는 공간의 본질을 바탕으로 더 절제되고, 더 낯선 환경을 연출하는 것이 디자인이라 생각한다. (7,250일차 정문정)

CA의 어제와 오늘

2003년 창립 멤버로 시작했고, 잠시 해외에 머물다 다시 돌아왔다. 내 기억 속의 CA는 한마디로 정의내리기 어려운 다양한 모습을 가지고 있었다. 멋진 CA의 모습도 있었지만, 부족했던 CA의 모습도 많았다. 그렇다면 지금은 어떨까. 그 이야기를 몇몇 경험자들이 아닌 모두에게 들어보고 싶었다. 그런 생각으로 준비했다. 지금의 CA는 어떤 모습일까. (5,060일차 조용준)

CA 어게인

개인적인 일로 두 번 CA를 떠났다가 지금은 세 번째 CA에서 지내고 있다. 그 때문인지 간혹 이런 질문을 받는다. 왜 다시 CA냐 묻는다면 답은 간단하다. CA에 있을 때 편안하고 하는 일에 자부심과 즐거움을 느끼기 때문이다. CA가 나라는 사람을 잘 알고 감사하게도 기회를 주는 곳이기 때문이다. 그 바탕에는 늘 사람이 있었다. 각자의 자리를 무게감 있게 지키며 언제나 밝은 얼굴로 맞이해주는 곳, 그 안에서 깊이 있는 디자인 탐구와 자유로운 토론이 가능한, 사람이 중심이 되는 그런 곳이다. (3,676일차 소진)

치열한 고민의 시간

2021년 여름 래미안 원베일리 수주전에 뛰어들어 당선되었다. 설계 기간 동안 시행사와 발주처를 설득하기 위해 팀원들과 공간에 대한 치열한 고민을 하면서 여러 시행착오를 겪었던 기억이 난다. 최근 준공된 모습을 보니 설계하면서 고민했던 시간과 노력을 보상받은 것 같아 뿌듯했다. 설계에서부터 시공까지 모든 과정을 경험하며 결과물을 볼 수 있어서 이번 프로젝트가 더 인상 깊다. (1,910일차 권범영)

즐거운 일상

즐거운 일이 매일 있다. 보기만 해도 웃음이 나는 옆자리 동료와의 수다도, 적지 않은 시간 함께하며 남은 사진 속 순간들도, 다 즐겁다. 그렇지만 가장 즐거운 순간은 나 자신이 제대로 쓰임 받고 있다고 느낄 때다. 내가 잘할 수 있는 일을 하고 그 결과로 우리 팀과 회사가 성장하는 데 기여했다고 느낄 때, 행복감이 찾아온다. (1,619일차 이주영)

공간의 감동

몇 년을 노력한 새로운 광화문광장 프로젝트가 끝나고, 처음으로 아내와 아이를 데리고 현장으로 갔다. 아내에게는 많은 에피소드와 현장 뒷이야기들을 풀어놓았고, 갓 돌이 지난 아이와 물놀이를 하며 그동안 못했던 아빠 노릇을 했다. 설계자로서 많은 사람들이 공간을 즐기는 모습을 보는 감동이 있었지만, 그중 한 가족이 되어 느낀 경험이 지금까지 소중하게 자리 잡

았다. (1,587일차 강인화)

CA가 CA했다

다양한 특수부대가 서로 미션으로 경합하는 강철부대라는 프로그램이 있다. 거기에 나오는 말 중 특정 부대가 미션 수행을 잘 했을 때, “UDT가 UDT”했다는 말을 한다. 4년간 몸담으며 느낀 건 “CA는 언제나 CA”한다. 그만큼 믿을 만하고 잘한다는 이야기다. (1,380일차 엄성현)

새로운 휴식 시간

어느날 회사에 화분이 늘어난 것을 계기로 각 소별로 한 명씩 나를 포함한 총 세 명의 인원이 화분에 물을 주는 담당을 맡게 되어 새로운 식물 커뮤니티가 생겼다. 식물 키우는 걸 좋아하는 두 명의 친구와 함께 키우다보니 일주일에 한 번 오는 이 시간이 적당한 취미 생활이자 그 주의 새로운 휴식 시간으로 좋은 기억을 남긴다. (1,343일차 정윤석)

사람의 힘, 살아갈 힘

‘딱 3년만 배우고 돌아가자!’는 굳은 결심으로 상경한 지 어언 4년차. 대리로 입사해 막내 팀장이 된 지금. 체력적, 정신적으로 힘든 날들도 있었지만 동료를 넘어 가족 같은 팀원들 덕분에 힘들지 않게 흘려 보낼 수 있었다. 다양한 사람들이 허물없이 저마다의 생각과 이야기를 나누며 언제든 발 벗고 나서서 나의 일처럼 마음을 써주는 열정 가득한 곳. 내가 오늘도 제자리를 지킬 수 있는 힘이다. (1,313일차 박상희)

점심의 산책

긴 점심시간은 CA의 장점이다. 개인적으로는 점심시간이 길어 산책하는 게 일상이 되었다. 여름에는 시원한 느티나무 길을 왕복하고, 남은 계절에는 재개발 예정인 뚝섬과 성수동 일대를 걷는다. (1,125일차 이상민)

CA와의 시작

잠시 쉬는 동안 CA란 회사의 가치관이 궁금했고, 새로운 택지 현장이, 새로운 사람과 조경을 위한 배움이 그리웠다. 그래서 CA에서 입사 제안이 왔을 때, 고민 없이 이민 가방을 준비하고 그렇게 3년간 주말 가족이 되었다. 입사 무렵 태어난 아기가 벌써 내년이면 4세가 되고 나는 두 아이의 엄마가 되었다. 그렇게 엄마로서, 조경가로서 새로운 삶이 시작되었다. (1,081일차 박주희)

그해 여름

약 3년의 시간을 돌이켜 보면, 첫 설계였던 광화문광장이 시공되면서 힘든 순간들에 대한 위로를 받았던 기억이 있다. 그해 여름 KT 현장 식재 공사를 진행하며 느낀 노동의 만족감도 좋은 추억이다. 그리고 가을, 새만금 실시설계 도면을 작성했다. 완성될 그날이 기대된다. (1,006일차 이지현)

팀워크와 커뮤니케이션

1시간 30분이라는 긴 점심시간은 업무 중 나누지 못한 다양한 이야기를 나눌 수 있어 팀워크와 커뮤니케이션에 큰 도움이 된다. 또한 성수동의 다양한 카페 선택지는 매일매일 새로운 공간에서 딱딱하지 않은 즐겁고 편안한 이야기를 나눌 수 있어 좋다. (1,005일차 장시영)

고뇌와 성취 사이

CA에 다니는 것이 솔직히 쉽지는 않다. 자신이 가진 최선의 것을 쥐어짜내 최고를 만들고, 이를 평가 받는다. 또한 생각보다 초라하고 보잘것없는 나를 마주하는 날도 적지 않다. 그럼에도 불구하고 완성된 프로젝트를 마주할 때, 심지어 그 결과가 좋을 때 밀려오는 성취감은 모든 고통을 잊게 한다. (886일차 신원재)

우리의 작업 방식

좋은 사람들과의 다양한 협업이 즐겁다. 인천계양, 고양창릉 같은 대규모의 택지 설계공모는 새로 공모팀을 꾸려 작업했는데, 팀원들과 아이디어를 나누며 같은 호흡으로 달린 기억이 있다. 덕분에 결과와 상관없이 과정까지 즐길 수 있었다. (660일차 오혜지)

디자이너에게 CA는

3D 모델링부터 렌더링까지 모형과 이미지를 구현하기 위한 툴과 기술들, 챗 GPT, 미드저니mid journey와 같은 생성형 AI까지 CA는 뒤쳐지지 않고 발전하며 더욱 창의적이고 멋진 디자인을 위해 새로운 시도를 계속한다. CA는 열정을 가진 디자이너들에게 다양한 배움의 기회를 얻을 수 있는 도전의 장인 것 같다. (542일차 김병철)

디테일과 열정

입사 후 현재까지 본 결과물들은 항상 완성도가 높고 깔끔하게 정돈되어 있다. 이는 작은 디테일 하나하나 놓치지 않는 작업자들의 열정과 집착이 있었기에 가능하다. 처음에는 “이런 것까지 신경 쓴다고?”라고 생각했지만 결과를 보면 그 집착이 전체적 완성도를 높여준다는 걸 이제 안다. (461일차 홍병석)

입사 후 변화

다양한 프로젝트를 수행하고 과감한 시도를 격려하는 분위기 속에서 자유롭고 참신한 피드백을 해주는 팀원들과 함께 일하며, 일상 속 다양한 것에 대한 관심이 더욱 많아졌다. 그래서 여행을 다니며, 새로운 영감을 얻고 메인 콘셉트부터 사소한 디테일까지 놓치지 않으려 한다. (439일차 김성일)

입사 전과 입사 후

입사 전 소문으로 듣던 CA는 야근 많고 선임들이 무서운, 그렇지만 크고 다양한 프로젝트를 경험해 볼 수 있는 회사였다. 실제 입사 후 직접 느낀 CA는 크고 다양한 프로젝트를 경험해 볼 수 있는 회사는 맞지만 야근 많고 선임들이 무서운 회사와는 거리가 멀다. 불필요한 야근을 줄이고 합리적으로 일하며, 때마다 각자의 생일을 챙기고 계절별로 다 같이 소풍을 가는 충분했다. 언젠가 나도 나의 디자인이 담긴 공간을 바라보고 더 자부심 있는 조경가가 되고 싶다. (219일차 조혜진)

새로운 시작

여태껏 경험했던 프로젝트와 달리, CA의 다양한 프로젝트와 열린 아이디어 회의 그리고 완성 후 잘 만들어진 공간이 담긴 사진들은 지쳤던 내게 다시 설계를 시작할 수 있는 큰 원동력이 됐다. 잠깐 동안 아르바이트를 하면서 진행한 강릉 디오션 259 복합개발사업의 외부 공간 설계는 CA 입사 계기가 되었다. (66일차 이지원)

이직할 결심

조경설계를 시작한 지 10년이 넘었다. 이 일을 하면서 지금까지 세상에 기여한 것은 과연 무엇일까. 이 질문에 명쾌한 대답을 할 수 없었다. 이렇게 미지근하게 살다가 죽을 수 없다고 생각했다. 조경 시류를 이끄는 그 한복판에서 일하고 싶었다. 올여름, 나는 CA의 새 식구가 되었다. (65일차 이설화)

26일차 신입이 본 CA

CA 합격 소식을 듣고 너무 기뻤지만 한편으로는 첫 사회생활이 조금 두렵기도 했다. 9월 11일, 두근두근 떨리는 CA 첫 출근 날! 회사는 생각했던 딱딱한 분위기가 전혀 아니었고, 경직된 나에게 모두 밝게 인사해 주었다. 많은 질문에도 차근차근 알려주시고, 화목한 팀 분위기에 입사 일주일 만에 적응했다. (26일차 노영현)

편안한 분위기

여러 가지 장점이 있지만 가장 좋은 점은 자유롭고 편안한 분위기라 생각한다. 처음 입사했을 때도 예상보다 훨씬 편안한 분위기라 놀랐고, 덕분에 아이디어 회의나 질문이 있을 때도 편안하게 의견을 제시하고 피드백 받을 수 있다. (34일차 김예준)

최고의 무대

CA는 조경가에게 최고의 무대라고 생각한다. 대학생 시절부터 CA의 프로젝트들을 보며 설계가로 자라고 싶었다. 열심히 했던 학창 시절의 결과물로 CA에 들어왔다. 설계에 진심인 사람들과 함께 일할 수 있어 감사하고 앞으로 설계 능력을 향상시켜 팀에 좋은 영향력을 미치고 싶다. (35일차 김진원)

2004년 설립된 CA조경기술사사무소는 작은 공간의 설계부터 도시 스케일의 계획에 이르는 국내외의 다양한 프로젝트를 수행해왔다. 창의적인 생각으로 새로운 가치를 추구하며, 공공을 위한 의미 있는 장소를 만들고자 한다. www.cadesign.co.kr

-

[모던스케이프] 미화된 전통, 또 하나의 경관

[모던스케이프] 미화된 전통, 또 하나의 경관

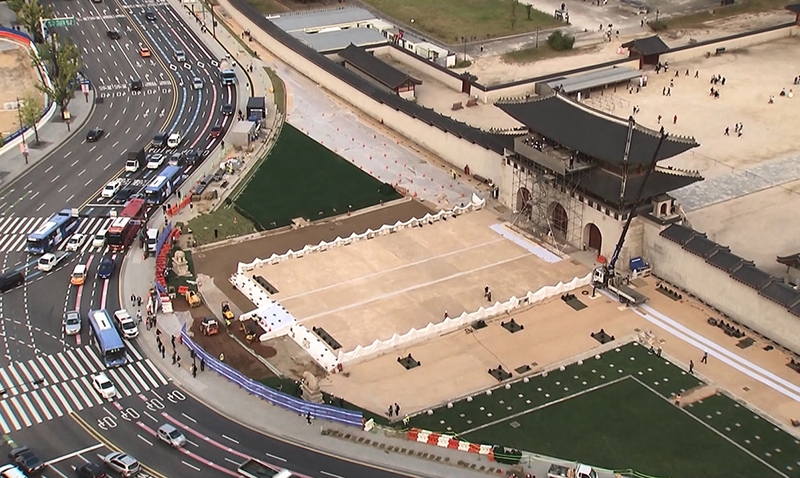

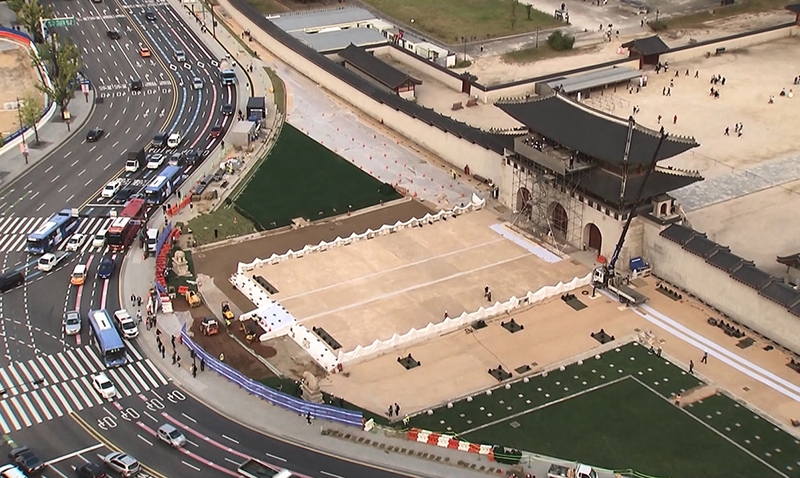

광화문 월대(月臺)가 2023년 10월 15일 대중에게 공개됐다. 월대 복원 논의는 1990년부터 추진된 경복궁 복원 사업과 궤를 같이했다. 어느 학예사의 눈썰미로 동구릉 구석에 쌓여 있던 부재가 월대의 것임을 알게 되었고, 호암미술관 희원(熙園)에 있던 서수상(瑞獸像)을 기증받은 운까지 따라, 복원의 진정성 측면에서 큰 힘을 실을 수 있게 되었다. 월대 앞 공간은 경관적으로만 보면 나쁘지 않다. 기존에는 사직로가 광화문에 맞닿아 있어 궁궐 주변이 옹색했다면, 지금은 남북으로 48.7m, 동서로 29.7m에 달하는 월대 덕분에 궁궐 정문 주변에 여유 공간이 확보됐다. 광화문 좌우에 있다가 월대 앞으로 옮겨진 해치상은 어도 앞머리를 장식한 서수와 소맷돌, 월대 좌우의 동자주 등 과 함께 조선 정궁의 정 남문으로서 광화문의 위엄과 품격을 높이는 역할을 했다.

하지만 광화문 월대 복원의 필요성이나 고증의 정확성 등 근원적인 문제를 비판하는 의견도 적지 않다. 예부터 월대는 궁궐 전각 앞에 두는 것이지, 광화문처럼 문 앞에 두는 시설은 아니었다. 예외적으로, 1431년 음력 3월 29일, 예조판서가 중국 사신들이 출입하는 광화문 주변이 누추하고 관리들의 하마처(下馬處)가 마땅치 않음을 이유로 광화문에 월대를 조성할 것을 건의한 바 있었지만, 세종은 바쁜 농사철에 백성들을 동원할 수는 없다며 불허했다. 그리고 수백 년이 지나도록 광화문 앞에는 월대가 없었다.

우리가 옛 사진에서 확인할 수 있는 월대는 1866년 음력 3월 3일(고종 3년)에 완공된 것으로, 대원군의 경복궁 중건 사업과 맞물려 있다. 대원군이 경복궁 중건 사업을 추진한 데는 왕의 권위와 위엄을 회복하기 위한 이유가 있었고 광화문의 월대 조성도 이와 무관하지 않다. 하지만 공교롭게도 광화문 월대가 위상을 지킬 수 있었던 시간은 길어야 30년 정도였다. 1897년 고종이 대한제국을 선포하면서 경운궁(지금의 덕수궁)을 정궁으로 공식화했기 때문이다.

이번 복원 사업은 월대의 수명만큼이나 오래 걸렸다. 1923년 부설된 전차 선로만 아니었다면 불필요했을 일련의 논의는 도로망 변경에 따른 교통 문제까지 더하여 당분간은 현재진행형일 것이다. 하지만 월대는 경복궁의 온전한 시설로 자리매김하여 종국에는 국가 권위의 계승을 상징하는 요소로 안착할 것이다.

*환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

참고문헌

신형준, “光化門 ‘月臺’ 복원자료 찾았다”, 「조선일보」 1996년 8월 9일.

노주석, “광화문 월대는 여전히 미완성”, 「파이낸셜뉴스」 2023년 10월 25일.

박종인, “광화문 월대는 없었다: 가짜역사와 시민 편의”, 「조선일보」 2023년 5월 30일.

그림 출처

그림 1. 박세희, “‘왕건의 상징’ 48m×29m 공간…궁궐행사·백성소통 ‘다중 역할’”, 「문화일보」 2023년 5월 2일.

그림 2. 임소정, “100년 만에 다시 걷는 역사의 길…광화문 월대·현판 오늘 공개”, 「MBC 뉴스」 2023년 10월 15일.

-

바람, 풀, 그리고 정원 2023 서울정원박람회

월드컵공원 하늘공원에서, 10월 6일부터 12일까지

바람, 풀, 그리고 정원 2023 서울정원박람회

월드컵공원 하늘공원에서, 10월 6일부터 12일까지

지난 10월 6일부터 12일(상설 전시는 11월 15일까지)까지, 2023 서울정원박람회가 월드컵공원 하늘공원에서 개최됐다. 이번 정원박람회의 주제는 ‘바람, 풀, 그리고 정원’으로, 개최지인 하늘공원의 억새밭을 떠올리게 한다. 같은 주제로 전문가·학생·시민이 조성한 정원을 선보이고, 정원산업전과 정원문화프로그램을 통해 다양한 볼거리와 즐길거리를 선사했다.

억새밭 사이로 초청정원, 전문 정원 작가들이 선보이는 작가정원, 조경에 관심 있는 학생들이 만든 학생정원, 정원을 좋아하는 일반 시민들이 참여한 모아정원, 이벤트 성격의 소규모 정원인 포토가든 등 40개의 정원이 조성됐다. 초청정원은 2022년 서울시 조경상 대상을 수상한 조용준 소장(CA조경기술사사무소)이 만들었다.

올해 작가정원 금상은 ‘자연과의 조우: 기운생동氣韻生動’의 이상수 소장(스튜디오201)이 차지했다. 이상수는 “설계만 거의 15년을 해왔지만 직접 시공을 하는 건 처음이라 어려운 점도 있었다. 하지만 많은 분이 도움을 주어 수상을 할 수 있었다”며 사무실 식구들과 홍광호 소장(리스케이프), 차용준 소장(지오가든), 안성연 소장(피오니홈앤가든)에게 감사의 인사를 전했다.

이번 정원박람회는 하늘공원의 대표 가을 행사인 서울억새축제(10월 14일~20일)와 함께 열려 정원박람회를 잘 모르는 일반 방문객도 정원 문화를 가볍게 체험하고 갈 수 있는 기회를 제공했다. 오세훈 시장은 “서울의 주거 형태 절반 이상이 아파트이기 때문에 시민들에게 녹지, 정원, 풀, 숲 등의 공간은 로망”이라며 “이런 녹지를 시민들이 일상 속에서 접할 수 있도록 도심 곳곳에 더 많이 만들어 나가는 게 시의 사명이다. 서울정원박람회를 서울시의 대표 문화 관광 상품으로 키워 나가겠다”고 강조했다. 시민들에게 다양한 방식의 여가를 선사한 정원박람회의 정원 중 초청정원과 작가정원을 소개한다.

초청정원, 소리의 정원, 조용준

소리의 정원은 억새 군락 속 드러나지 않는 지름 9m의 콘크리트 원판이다. 1.2m 높이로 띄운 원판은 주변을 바라볼 수 있는 전망대 역할을 하고, 쓰레기 산이었던 하늘공원의 자연과 인공의 소리를 담고 있다. 2023년 7, 8월 두 달 동안 채집한 소리를 세 개 주제로 분류해 정리했다. 소리를 탐구하는 것은 또 다른 부분의 자연을 이해하는 일이기 때문이다. QR코드를 새긴 11개의 반사판을 원판을 따라 배치했다. 원판의 QR코드를 찍거나 앱스토어를 이용하면 ‘소리의 정원’ 애플리케이션을 다운받아 조용준이 채집한 소리를 들을 수 있다.

원판 중심에는 하늘공원에서 자라는 식물들로 만든 25개의 레진 아트 작품을 설치했다. 소리의 정원에 담긴 다양한 하늘공원의 소리는 땅의 과거와 현재를, 인공과 자연을, 정원과 사람을 잇는 매개체가 되어준다.

*환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

-

2023 대구정원박람회

파워풀 대구, 정원과 함께하는 미래도시/대구 금호강 하중도에서, 10월 13일부터 10월 17일까지

2023 대구정원박람회

파워풀 대구, 정원과 함께하는 미래도시/대구 금호강 하중도에서, 10월 13일부터 10월 17일까지

금호강의 가을 정취를 느낄 수 있는 2023 대구정원박람회(이하 정원박람회)가 10월 13일부터 5일간 대구 금호강 하중도에서 개최됐다. 이번 정원박람회는 ‘파워풀 대구, 정원과 함께하는 미래도시’를 주제로 시민에게 정원 문화를 소개하고 알리는 시간을 마련해 하중도를 대구의 새로운 명소로 만들고자 했다.

대구시 산림녹지과가 주최한 이번 정원박람회는 대구에서 열리는 첫 번째 정원박람회다. 개최 장소인 금호강 하중도는 강의 퇴적물이 쌓여서 만들어진 섬이다. 원래는 쓰레기가 방치된 버려진 땅이었는데, 유채꽃과 억새, 코스모스 등을 심어 강의 생태계를 복원한 생태 공원으로 거듭났다. 이번 정원박람회는 금호강의 아름다운 수변과 가을의 정취를 느낄 수 있는 코스모스 들판을 배경으로 학생정원 등 다양한 전시정원과 프로그램을 마련해 대구 시민들에게 새로운 즐길 거리를 제

공했다.

정원토크쇼

지난 9월 6일, 정원박람회 개최를 맞이해 사전행사인 정원토크쇼를 경북대학교 글로벌플라자 경하홀에서 진행했다. ‘정원을 가꾸는 마음’이라는 주제로 국내 정원 전문가 3인의 강연을 통해 정원에 대한 경험과 노하우를 시민, 학생들과 공유하는 시간을 가졌다. 김봉찬 대표(더가든), 박원순 실장(국립세종수목원 전시원), 이병철 부사장(보성그룹)이 강연자로 참석했다.

김봉찬 대표는 ‘자연에서 배우는 정원’이라는 주제로 장소의 혼, 습원의 풍경 등 다양한 키워드를 통해 자연이 만들어 내는 경관과 정원 사례를 공유했다. 나무와 나무 사이의 틈이 만들어 내는 분위기, 베케의 400년 된 돌담이 전해주는 감동, 야외 주차장 인근에서 자란 띠가 자연스럽게 바람에 흔들리며 만들어 내는 경관 등 우리가 미처 발견하지 못하고 지나쳤던 신비로운 자연의 경관과 더불어 정원이 가진 의미에 대해서 설명했다. 김봉찬 대표는 “정원이 자리할 땅과 하늘을 어떻게 더 신비롭게 느껴지게 할 것인지 고민하는 태도가 정원을 조성하는 데 도움이 될 것이다. 좋은 정원을 만들고자 한다면, 다른 사람이 만든 정원을 보러 다니는 것에서 그치지 말고 내가 지닌 땅이 최고가 되게 노력해야 한다”고 강조했다.

박원순 실장은 ‘정원의 발견: 상상 그 이상의 정원’을 주제로 에덴동산, 자연주의, 픽처레스크 등 세계 정원의 역사와 흐름을 살펴보고 다양한 정원 연출법을 소개했다. ‘화들짝 나비가 돼 꽃을 만난다’라는 주제로 전 세계 나비를 볼 수 있는 나비 정원, 해수면이 높아지고 바다 온도가 높아지는 현상을 표현한 바다 정원 등 국립세종수목원에서 연출한 전시정원에 대해 설명했다. 박원순 실장은 정원을 조성할 때 어느 요소 하나에 초점을 맞추기보단, 정원을 통해 다양한 문화를 만드는 것의 중요성을 말했다.

이병철 부사장은 ‘정원의 해석’을 주제로 정원의 예술성에 주목했다. 부차트 가든(Butchart Garden), 스토우 가든(Stowe Garden), 솔라시도 등을 소개하며 각 정원의 예술성과 특징에서 비롯되는 정원의 매력에 대해서 이야기했다. 나아가 정원이 주목받는 현상에 대해서 말하며 정원의 다양한 매력을 더욱 널리 알리려면 다양한 분야와의 협업이 필요하다고 강조했다.

강연 후 청중과 소통하는 시간을 가졌다. 정원박람회 시민정원 및 학생정원 참가자를 비롯해 정원에 관심이 많은 시민이 참석한 만큼 정원 조성에 대한 질문이 많았다. 강연자들은 정원 분야 선배로서 조언을 건넸다. 이병철 부사장은 남의 정원을 따라 만드는 것보다 나만의 정원 만들기의 필요성을 강조했고, 김봉찬 대표는 성급한 접근 대신 꾸준한 작업의 필요성을 강조하며 성실하게 작업을 이어 나갈 수 있는 끈기의 중요성을 말했다. 박원순 실장은 무리하지 말고 작은 구역이라도 가꾸며 정원에 대한 취향과 지식을 쌓는 것이 필요하다고 설명했다.

*환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

-

정영선, 2023 제프리 젤리코 상 수상

제59차 IFLA 세계조경가대회, 스웨덴 스톡홀름에서

정영선, 2023 제프리 젤리코 상 수상

제59차 IFLA 세계조경가대회, 스웨덴 스톡홀름에서

지난 9월 28일, 스웨덴 스톡홀름과 케냐 나이로비에서 제59차 IFLA 세계조경가대회가 개최됐다. 같은 날 스톡홀름에서 열린 시상식에서 한국의 조경가 정영선이 제프리 젤리코 상(IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award 2023)을 수상했다.

제프리 젤리코 상은 조경계획과 설계, 관리, 교육 등 조경 전 분야를 대상으로 세계적 수준의 업적을 선보이거나 활동을 펼친 조경가에게 수여하는 상이다. 2005년 피터 워커(Peter Walker)를 시작으로 2009년 버나드라수스(Bernard Lassus), 2011년 코넬리아 한 오버랜더(Cornelia Hahn Oberlander)까지 4년마다 한 명의 수상자를 선정했고, 그 다음해부터는 매년 한 명의 수상자를 뽑고 있다.

올해 심사위원단과 IFLA 의장은 “정영선은 조경 분야에 상당한 기여를 하고 탁월한 업적을 이룬 전문가이며 서양에서 유래된 낯선 개념의 조경을 한국적 상황에 맞게 번역해냈다. 또한 청계천 복원, 선유도공원 등의 프로젝트를 통해 자연과 도시의 조화를 추구하고, 건조 환경에 자연의 과정을 통합하며, 과거 산업 유산을 지우기보다 새로운 디자인의 일부로 만드는 세계적 트렌드를 예측해 한국 조경의 새로운 지평을 열었다. 이러한 작업에서 오늘날 조경 분야의 주요 관심사인 회복탄력성과 지속가능성에 대한 고민을 읽어낼 수 있다. 정영선의 작품은 세계적 영향을 끼쳤고 조경이라는 직업에도 영향을 미치고 있다”고 평가했다. 정영선의 탁월한 설계 능력과 시적 감성, 50여 년간 쌓아온 전문성이 수상에 큰 영향을 미쳤다.

*환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

[조경학 교육인증의 첫걸음을 떼다] IFLA APR의 조경 교육 방향과 기준

1973년과 2023년의 한국의 조경 교육 한국 조경의 시작은 대학에 조경학과가 설립된 해인 1973년이다. 그래서 한국 조경 50주년이라는 말은 전문 실무 영역으로 조경이 시작된 해라기보다는 조경 교육이 시작된 지 50년째 되는 해라는 것을 의미한다. 지난 50년 동안 조경 교육에 많은 변화가 있었다. 국가직무능력표준NCS에 맞춘 교육 체계가 제안되기도 했고, 분야별로 새로운 교과서가 정비되었다. 정부의 교육 정책 변화와 학령 인구 감소라는 대학의 위기 상황에 맞추어 대대적인 학제 개편이 이루어졌다. 많은 대학의 조경학과에서 원치 않든 원하든 교육의 변화가 필수적으로 수반되었다. 그런데 지금까지의 조경 교육의 변화는 국내 여건에 대응하기 위한 변화였지, 국제적인 조경 교육의 변화와 큰 상관은 없었다. 간간이 유학한 실무자와 연구자가 대학으로 오면서 해외 교육 프로그램이 일부 도입되기도 했지만, 어디까지나 교수 개인의 수업 영역에 한정된 변화였다. 학회나 협회 차원에서 국제적인 조경 교육이 어떻게 변화하고 있는지, 우리는 어떠한 점을 받아들여야 하는지에 대한 종합적인 고민과 변화의 노력은 사실상 없었다. 많은 이들은 대학이 생존의 갈림길에 서 있는 이 시점에서 국제적 교육의 기준을 따지는 것은 배부른 소리라고 일축하곤 한다. 그런데 정작 이보다 더 큰 문제는 같은 조경학과이지만 대학에서 서로 무엇을 가르치고 있는지 알지도 못하며 논의도 없다는 점이다. 이는 교수들 사이에 서로에 대한 공식적인 비판이나 제언이 원천적으로 금기시되는 관행 때문이기도 하지만, 더 근본적인 이유는 조경학과의 교육에 대한 합의된 기준이 없기 때문이다. 1973년 조경학과가 처음 생겼을 때 조경학의 정체성을 규정하기 위한 공통된 틀이 제시되어야 했고, 해외에서 수입된 전문 분야였던 조경학의 틀은 싫든 좋든 국제적인 교육 체계를 모태로 성립될 수밖에 없었다. 50년이 지난 지금, 조경학을 조경학으로 성립하게 하는 틀은 여전히 50년 전의 낡은 틀밖에는 없다. 그런데 지금 이 시점의 조경학의 정체성을 규정하기 위해서는 국내의 어느 특정 학교의 커리큘럼이 기준이 되기는 어렵다. 그렇다면 그 보편의 기준은 외부에 있을 수밖에 없다. 지금 2023년에 국제적으로 조경학과가 어떠한 기준과 틀에 따라 교육을 진행하고 있는가를 살펴보아야 우리의 교육이 어느 지점에 있는지, 제대로 가고 있는지를 점검할 수 있다는 것이다. 조경 교육에 대한 국제적 논의 가장 활발하게 조경학의 교육 방향을 논의하는 국제 단체는 CELA(Council of Educators in Landscape Architecture)와 ECLAS(European Council of Landscape Architecture Schools)다. CELA는 전 세계 120개 대학교로 이루어진 단체로, 한국도 정식 회원국이지만 개별 교수들의 행사 참여 외 특별한 활동은 없는 상태다. ECLAS는 유럽의 조경학과 중심의 단체로 LNI(Le:Notre Institute)와 에라스무스(Erasmus)를 통해 유럽 조경 교육의 방향을 규정하고 다양한 교육 프로그램을 제공하고 있다. CELA와 ECLAS의 틀을 토대로 한국의 조경 교육을 점검하고 새로운 틀을 마련하는 것도 대안이겠지만, CELA는 북미와 영어권 학교를 중심으로 하고 있고, ECLAS는 EU를 통해 인적 교류를 해야 하는 유럽의 특수성을 전제로 하고 있어 한국의 상황과 맞지 않는 부분도 많다. 교육 분야에 한정하지 않는다면 IFLA(International Federation of Landscape Architecture)가 현재 조경계를 대표하는 국제 단체라고 할 수 있다. IFLA는 여러 분과로 구성되며, EAA라는 교육 분과가 IFLA가 지향하는 조경 교육의 방향에 대한 논의를 지속적으로 해오고 있다. 한국조경학회(KILA)가 IFLA의 회원 단체로 한국을 대표하며 아시아‧태평양 지회인 IFLA APR(Asia Pacific Region)에 속해 있다.(각주 1) IFLA의 구체적인 활동은 지회를 통해 이루어지며 IFLA APR에서도 교육 분과가 있어 매년 교육의 방향을 논의하고 다양한 활동을 진행해 왔다. 당연히 한국에서 국제적인 조경학 교육의 방향을 살펴보고자 한다면 가장 적합한 틀은 우리가 속해 있는 IFLA 아시아‧태평양 지역의 기준일 것이다. IFLA APR은 2018년에 교육 정책과 기준, 그리고 인증 과정(Education Policy and Standards+Accreditation Procedure)에 대한 틀을 마련했다.(각주 2) IFLA APR의 교육 기준은 아시아‧태평양 지회의 독자적 기준은 아니다. 2005년 IFLA는 유네스코와 함께 IFLA 유네스코 조경교육헌장(Charter for Landscape Architecture Education)을 발표했다.(각주 3) 그리고 2008년에는 조경의 고등 전문 교육 기관에 대한 기준을 마련하고 인증의 기준을 제시했다.(각주 4) 2012년에는 IFLA 유네스코 조경교육헌장을 보완해 구체적인 고등 교육의 목표와 방향을 제시한다.(각주 5) 2018년 IFLA APR의 교육 기준은 선행된 IFLA와 유네스코의 조경 교육에 대한 연구와 논의에 기반해 아시아와 태평양 지역의 특수성을 반영해 제시된 지침이다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 아시아·태평양 지회는 아시아권의 국가뿐 아니라 호주와 뉴질랜드 등 오세아니아의 국가들도 포함 한다. 반면 중동 지역은 별도의 지회로 구성되어 있다. 2. IFLA APR, “Education Policy and Standards+Accreditation Procedure for IFLA AsiaPacific Region”, 2018. 3. IFLA/UNESCO, “Charter for Landscape Architecture Education”, 2005. 4. IFLA, “Guidance Document for Recognition or Accreditation”, 2008. 5. IFLA/UNESCO, “Charter for Landscape Architecture Education Revision”, 2012. 김영민은 서울시립대학교 조경학과 교수이며, 세종상징광장, 광화문광장, 파리공원 재설계 등 다양한 프로젝트에 주요 설계자로 참여했다. 『랜드스케이프 어바니즘』을 번역했으며, 『스튜디오 201, 다르게 디자인하기』를 비롯한 다수의 저서를 펴냈다.

[조경학 교육인증의 첫걸음을 떼다] IFLA APR의 조경 교육 방향과 기준

1973년과 2023년의 한국의 조경 교육 한국 조경의 시작은 대학에 조경학과가 설립된 해인 1973년이다. 그래서 한국 조경 50주년이라는 말은 전문 실무 영역으로 조경이 시작된 해라기보다는 조경 교육이 시작된 지 50년째 되는 해라는 것을 의미한다. 지난 50년 동안 조경 교육에 많은 변화가 있었다. 국가직무능력표준NCS에 맞춘 교육 체계가 제안되기도 했고, 분야별로 새로운 교과서가 정비되었다. 정부의 교육 정책 변화와 학령 인구 감소라는 대학의 위기 상황에 맞추어 대대적인 학제 개편이 이루어졌다. 많은 대학의 조경학과에서 원치 않든 원하든 교육의 변화가 필수적으로 수반되었다. 그런데 지금까지의 조경 교육의 변화는 국내 여건에 대응하기 위한 변화였지, 국제적인 조경 교육의 변화와 큰 상관은 없었다. 간간이 유학한 실무자와 연구자가 대학으로 오면서 해외 교육 프로그램이 일부 도입되기도 했지만, 어디까지나 교수 개인의 수업 영역에 한정된 변화였다. 학회나 협회 차원에서 국제적인 조경 교육이 어떻게 변화하고 있는지, 우리는 어떠한 점을 받아들여야 하는지에 대한 종합적인 고민과 변화의 노력은 사실상 없었다. 많은 이들은 대학이 생존의 갈림길에 서 있는 이 시점에서 국제적 교육의 기준을 따지는 것은 배부른 소리라고 일축하곤 한다. 그런데 정작 이보다 더 큰 문제는 같은 조경학과이지만 대학에서 서로 무엇을 가르치고 있는지 알지도 못하며 논의도 없다는 점이다. 이는 교수들 사이에 서로에 대한 공식적인 비판이나 제언이 원천적으로 금기시되는 관행 때문이기도 하지만, 더 근본적인 이유는 조경학과의 교육에 대한 합의된 기준이 없기 때문이다. 1973년 조경학과가 처음 생겼을 때 조경학의 정체성을 규정하기 위한 공통된 틀이 제시되어야 했고, 해외에서 수입된 전문 분야였던 조경학의 틀은 싫든 좋든 국제적인 교육 체계를 모태로 성립될 수밖에 없었다. 50년이 지난 지금, 조경학을 조경학으로 성립하게 하는 틀은 여전히 50년 전의 낡은 틀밖에는 없다. 그런데 지금 이 시점의 조경학의 정체성을 규정하기 위해서는 국내의 어느 특정 학교의 커리큘럼이 기준이 되기는 어렵다. 그렇다면 그 보편의 기준은 외부에 있을 수밖에 없다. 지금 2023년에 국제적으로 조경학과가 어떠한 기준과 틀에 따라 교육을 진행하고 있는가를 살펴보아야 우리의 교육이 어느 지점에 있는지, 제대로 가고 있는지를 점검할 수 있다는 것이다. 조경 교육에 대한 국제적 논의 가장 활발하게 조경학의 교육 방향을 논의하는 국제 단체는 CELA(Council of Educators in Landscape Architecture)와 ECLAS(European Council of Landscape Architecture Schools)다. CELA는 전 세계 120개 대학교로 이루어진 단체로, 한국도 정식 회원국이지만 개별 교수들의 행사 참여 외 특별한 활동은 없는 상태다. ECLAS는 유럽의 조경학과 중심의 단체로 LNI(Le:Notre Institute)와 에라스무스(Erasmus)를 통해 유럽 조경 교육의 방향을 규정하고 다양한 교육 프로그램을 제공하고 있다. CELA와 ECLAS의 틀을 토대로 한국의 조경 교육을 점검하고 새로운 틀을 마련하는 것도 대안이겠지만, CELA는 북미와 영어권 학교를 중심으로 하고 있고, ECLAS는 EU를 통해 인적 교류를 해야 하는 유럽의 특수성을 전제로 하고 있어 한국의 상황과 맞지 않는 부분도 많다. 교육 분야에 한정하지 않는다면 IFLA(International Federation of Landscape Architecture)가 현재 조경계를 대표하는 국제 단체라고 할 수 있다. IFLA는 여러 분과로 구성되며, EAA라는 교육 분과가 IFLA가 지향하는 조경 교육의 방향에 대한 논의를 지속적으로 해오고 있다. 한국조경학회(KILA)가 IFLA의 회원 단체로 한국을 대표하며 아시아‧태평양 지회인 IFLA APR(Asia Pacific Region)에 속해 있다.(각주 1) IFLA의 구체적인 활동은 지회를 통해 이루어지며 IFLA APR에서도 교육 분과가 있어 매년 교육의 방향을 논의하고 다양한 활동을 진행해 왔다. 당연히 한국에서 국제적인 조경학 교육의 방향을 살펴보고자 한다면 가장 적합한 틀은 우리가 속해 있는 IFLA 아시아‧태평양 지역의 기준일 것이다. IFLA APR은 2018년에 교육 정책과 기준, 그리고 인증 과정(Education Policy and Standards+Accreditation Procedure)에 대한 틀을 마련했다.(각주 2) IFLA APR의 교육 기준은 아시아‧태평양 지회의 독자적 기준은 아니다. 2005년 IFLA는 유네스코와 함께 IFLA 유네스코 조경교육헌장(Charter for Landscape Architecture Education)을 발표했다.(각주 3) 그리고 2008년에는 조경의 고등 전문 교육 기관에 대한 기준을 마련하고 인증의 기준을 제시했다.(각주 4) 2012년에는 IFLA 유네스코 조경교육헌장을 보완해 구체적인 고등 교육의 목표와 방향을 제시한다.(각주 5) 2018년 IFLA APR의 교육 기준은 선행된 IFLA와 유네스코의 조경 교육에 대한 연구와 논의에 기반해 아시아와 태평양 지역의 특수성을 반영해 제시된 지침이다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 아시아·태평양 지회는 아시아권의 국가뿐 아니라 호주와 뉴질랜드 등 오세아니아의 국가들도 포함 한다. 반면 중동 지역은 별도의 지회로 구성되어 있다. 2. IFLA APR, “Education Policy and Standards+Accreditation Procedure for IFLA AsiaPacific Region”, 2018. 3. IFLA/UNESCO, “Charter for Landscape Architecture Education”, 2005. 4. IFLA, “Guidance Document for Recognition or Accreditation”, 2008. 5. IFLA/UNESCO, “Charter for Landscape Architecture Education Revision”, 2012. 김영민은 서울시립대학교 조경학과 교수이며, 세종상징광장, 광화문광장, 파리공원 재설계 등 다양한 프로젝트에 주요 설계자로 참여했다. 『랜드스케이프 어바니즘』을 번역했으며, 『스튜디오 201, 다르게 디자인하기』를 비롯한 다수의 저서를 펴냈다. 겐부도 공원

Genbudo Park

거친 암석 표면은 수많은 잔물결로 이루어진 거대한 파도 같은 패턴을 선보인다. 단단한 벽은 육각형의 암석 단면이 층층이 쌓인 모습으로 드러난다. 일본 효고현 서쪽 도요오카(Toyooka)에 자리 잡은 겐부도 공원(Genbudo Park)은 약 160만년 전 마그마가 식으며 굳어지면서 형성된 주상절리를 볼 수 있는 자연 공원이다. 이 프로젝트는 오랜 세월 명승지였던 공원을 유료 시스템으로 전환하며 재개발 계획을 수립하는 것이었다. 설계의 주안점은 자연의 조각품이라 불리는 주상절리 경관을 방문객들이 입체적으로 체감할 수 있게 만드는 것이었다. 기존 요소들을 그대로 유지해야 하는 영역과 새로운 추가 요소 사이에서 디자인의 균형을 찾고자 했다. 콘크리트 스테이지 설계의 핵심은 특히 거대한 주상절리가 있는 겐부도, 세이류도(Seiryudo) 동굴 앞에 대형 콘크리트 스테이지를 만드는 것이었다. 각 스테이지 앞에는 벤치를 배치하여 방문객들이 눈앞의 동굴을 올려다보며 자연과 마주할 수 있는 공간을 만들었다. 플랫폼과 벤치의 표면을 샌드블라스트로 마감해 주변의 자연과 어우러지게 했다. 공원 산책로에도 동일한 재료와 마감 방식을 사용했고, 자연의 유기적인 선과 대비를 이룰 수 있도록 곡선과 직선을 활용했다. 시각적 개선 설계를 진행하며 기존 공원이 가진 몇 가지 문제를 발 견했다. 우선 동굴을 관람할 때 눈에 띄는 색상의 문제였다. 기존의 포장 일부는 노란색 톤으로 유지되었는데, 부드러운 색상임에도 불구하고 자연을 감상할 때 다소 집중을 방해하는 면이 있었다. 또한 방문객들이 동굴에 들어가는 것을 방지하기 위해 설치된 울타리가 문제 요소로 작용했다. 방문객의 안전을 위해 낙석 위험 지역 출입 통제 울타리를 설치했는데, 안전 예방 효과는 있었지만 자연을 감상할 때 시각적 방해 요소가 됐다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 새로운 플랫폼을 도입 했다. 기존의 울타리를 철거하고 필요한 곳에 철봉 펜스를 새로 설치했다. 각 스테이지와 조화를 꾀하고 시각적 방해 요소가 되지 않도록 낮은 높이의 강철봉을 배치해 구조물의 존재감을 최소화했다. 또한 구조물들의 색상, 재료, 형태 등을 검토해 동굴과 관람자 사이의 공간적 거리감을 줄이는 동시에 관람자가 자연의 힘을 있는 그대로 느낄 수 있도록 했다. 색상과 디스플레이 기존 시설물 외벽을 노란색에서 회색으로 변경하고, 계단은 기존 기둥을 유지하며 난간 손잡이의 색상을 주황색에서 회색으로 변경했다. 새로 만든 매표소는 최소한의 규모로 만들어 자연이 메인 무대가 될 수 있게 했다. 매표소 외벽과 새롭게 설치되는 안내판에 동일한 인산염 처리된 금속 재료를 사용해 디자인 통일성을 꾀했으며, 콘크리트 스테이지와 마찬가지로 시간이 지나더라도 주변 환경과 조화를 이룰 수 있게 했다. 공원 내에서 휴식을 위한 건물에는 겐부도의 역사와 지질학적 배경을 설명해주기 위한 디스플레이 패널이 설치돼 있었는데, 이러한 패널들은 공간의 규모에 비해 지나치게 많은 정보를 담고 있었다. 전문가들의 도움을 얻어 패널에 필수적으로 담아야 하는 정보를 재구성하 였고, 그래픽을 통해 가독성을 높였다. 재편집 전반적으로 대상지에 대한 대대적이고 포괄적인 혁신 을 시도하지는 않았다. 활용할 수 있는 것을 최대한 활용하면서 문제가 있는 부분에는 필요한 업데이트를 진행했다. 목표는 과거의 좋은 환경과 분위기를 그대로 유지하면서 장소를 재편집하여 다음 세대의 방문자들 이 이 장소를 기억할 수 있게 하는 것이었다. Design Development CASE-REAL/Koichi Futatsumata, Koichi Shimohira, Ritsu Shibata Detail Design Kitai Sekkei, Matsuda Architect Office Construction Civil Works: Nakagawa Building Works: Seiwa Construction Supervision: Shinei Lighting Plan Tatsuki Nakamura(BRANCH LIGHTING DESIGN) Sign and Graphic Design BOOTLEG/Fumikazu Ohara, Takuma Fukuda Client Toyooka City Location Hyogo, Japan Area 1.47ha Completion 2022 Photograph Hiroshi Mizusaki 코이치 후타츠마타(Koichi Futatsumata)가 이끄는 케이스–리얼(CASEREAL)은 인테리어 및 건축 프로젝트에 참여하고 있다. 대상지의 고유한 환경, 목표, 과제를 바탕으로 창의적인 아이디어와 기술적인 연구를 통해 각 공간의 분위기에 알맞은 본질적인 솔루션을 모색한다.

겐부도 공원

Genbudo Park

거친 암석 표면은 수많은 잔물결로 이루어진 거대한 파도 같은 패턴을 선보인다. 단단한 벽은 육각형의 암석 단면이 층층이 쌓인 모습으로 드러난다. 일본 효고현 서쪽 도요오카(Toyooka)에 자리 잡은 겐부도 공원(Genbudo Park)은 약 160만년 전 마그마가 식으며 굳어지면서 형성된 주상절리를 볼 수 있는 자연 공원이다. 이 프로젝트는 오랜 세월 명승지였던 공원을 유료 시스템으로 전환하며 재개발 계획을 수립하는 것이었다. 설계의 주안점은 자연의 조각품이라 불리는 주상절리 경관을 방문객들이 입체적으로 체감할 수 있게 만드는 것이었다. 기존 요소들을 그대로 유지해야 하는 영역과 새로운 추가 요소 사이에서 디자인의 균형을 찾고자 했다. 콘크리트 스테이지 설계의 핵심은 특히 거대한 주상절리가 있는 겐부도, 세이류도(Seiryudo) 동굴 앞에 대형 콘크리트 스테이지를 만드는 것이었다. 각 스테이지 앞에는 벤치를 배치하여 방문객들이 눈앞의 동굴을 올려다보며 자연과 마주할 수 있는 공간을 만들었다. 플랫폼과 벤치의 표면을 샌드블라스트로 마감해 주변의 자연과 어우러지게 했다. 공원 산책로에도 동일한 재료와 마감 방식을 사용했고, 자연의 유기적인 선과 대비를 이룰 수 있도록 곡선과 직선을 활용했다. 시각적 개선 설계를 진행하며 기존 공원이 가진 몇 가지 문제를 발 견했다. 우선 동굴을 관람할 때 눈에 띄는 색상의 문제였다. 기존의 포장 일부는 노란색 톤으로 유지되었는데, 부드러운 색상임에도 불구하고 자연을 감상할 때 다소 집중을 방해하는 면이 있었다. 또한 방문객들이 동굴에 들어가는 것을 방지하기 위해 설치된 울타리가 문제 요소로 작용했다. 방문객의 안전을 위해 낙석 위험 지역 출입 통제 울타리를 설치했는데, 안전 예방 효과는 있었지만 자연을 감상할 때 시각적 방해 요소가 됐다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 새로운 플랫폼을 도입 했다. 기존의 울타리를 철거하고 필요한 곳에 철봉 펜스를 새로 설치했다. 각 스테이지와 조화를 꾀하고 시각적 방해 요소가 되지 않도록 낮은 높이의 강철봉을 배치해 구조물의 존재감을 최소화했다. 또한 구조물들의 색상, 재료, 형태 등을 검토해 동굴과 관람자 사이의 공간적 거리감을 줄이는 동시에 관람자가 자연의 힘을 있는 그대로 느낄 수 있도록 했다. 색상과 디스플레이 기존 시설물 외벽을 노란색에서 회색으로 변경하고, 계단은 기존 기둥을 유지하며 난간 손잡이의 색상을 주황색에서 회색으로 변경했다. 새로 만든 매표소는 최소한의 규모로 만들어 자연이 메인 무대가 될 수 있게 했다. 매표소 외벽과 새롭게 설치되는 안내판에 동일한 인산염 처리된 금속 재료를 사용해 디자인 통일성을 꾀했으며, 콘크리트 스테이지와 마찬가지로 시간이 지나더라도 주변 환경과 조화를 이룰 수 있게 했다. 공원 내에서 휴식을 위한 건물에는 겐부도의 역사와 지질학적 배경을 설명해주기 위한 디스플레이 패널이 설치돼 있었는데, 이러한 패널들은 공간의 규모에 비해 지나치게 많은 정보를 담고 있었다. 전문가들의 도움을 얻어 패널에 필수적으로 담아야 하는 정보를 재구성하 였고, 그래픽을 통해 가독성을 높였다. 재편집 전반적으로 대상지에 대한 대대적이고 포괄적인 혁신 을 시도하지는 않았다. 활용할 수 있는 것을 최대한 활용하면서 문제가 있는 부분에는 필요한 업데이트를 진행했다. 목표는 과거의 좋은 환경과 분위기를 그대로 유지하면서 장소를 재편집하여 다음 세대의 방문자들 이 이 장소를 기억할 수 있게 하는 것이었다. Design Development CASE-REAL/Koichi Futatsumata, Koichi Shimohira, Ritsu Shibata Detail Design Kitai Sekkei, Matsuda Architect Office Construction Civil Works: Nakagawa Building Works: Seiwa Construction Supervision: Shinei Lighting Plan Tatsuki Nakamura(BRANCH LIGHTING DESIGN) Sign and Graphic Design BOOTLEG/Fumikazu Ohara, Takuma Fukuda Client Toyooka City Location Hyogo, Japan Area 1.47ha Completion 2022 Photograph Hiroshi Mizusaki 코이치 후타츠마타(Koichi Futatsumata)가 이끄는 케이스–리얼(CASEREAL)은 인테리어 및 건축 프로젝트에 참여하고 있다. 대상지의 고유한 환경, 목표, 과제를 바탕으로 창의적인 아이디어와 기술적인 연구를 통해 각 공간의 분위기에 알맞은 본질적인 솔루션을 모색한다. 에핑겐 수변 공원

Weiherpark Eppingen

2022년 여름, 독일 크라이히가우(Kraichgau)에 위치한 목가적인 마을 에핑겐에서 바덴–뷔르템베르크 가든쇼(Baden-Württemberg Garden Show)가 개최됐다. 가든쇼 개최를 계기로 녹색 인프라를 조성하는 시도가 시작됐다. 시민과 방문객을 위해 도심에 인접한 현대식 공원이 조성되었는데, 모든 연령층의 요구를 만족시키는 다채로운 디자인과 공간 활용성이 특징이다. 지역 주민들의 삶의 질을 향상시키고, 사회적 환경과 녹색 인프라를 구축하고, 도시 기후에 긍정적인 영향을 미치는 지속가능한 솔루션을 추구했다. 성벽과 하천 과거의 성벽을 따라 형성된 산책로는 대상지의 역사적 맥락을 드러낸다. 옛 에핑겐의 전형적 모습을 엿볼 수 있는 구 시가지의 범람원과 채마밭을 다시금 구현했다. 넓게 펼쳐진 지역들을 연결함으로써 구 시가지를 따라 연속적인 녹지축을 구축했고, 이는 엘젠츠 강(Elsenz River)의 복원된 하천으로 이어진다. 넓은 휴게 공간을 조성하는 동시에 하천을 가까이에서 감상하거나 가로지르며 오갈 수 있게 했다. 엘젠츠와 힐스바흐 강(Hilsbach River)의 생태계 회복을 꾀하는 생태 공간을 만들고자 했다. 새롭게 조성한 오픈스페이스는 기존의 역사 유산을 존중하는 동시에 기후와 지속가능성에 대한 요구를 충족시킨다. 녹색 제방 공원은 크게 세 개의 지역으로 구분된다. 서쪽의 바흐베글레(Bachwegle), 중앙의 수변 공원, 그리고 동쪽의 힐스바흐와 엘젠츠 강 하구 지역 등이다. 이 세 지역은 새로운 무장애 산책로를 통해 서로 연결된다. 바흐베글레는 옛 도시 성벽을 따라 채마밭 등 복원된 정원들을 통해 도시 인근 지역에서 과일과 채소를 공급했던 과거의 도시 모습을 상기시킨다. 드넓은 공원의 잔디마당은 인근의 엘젠츠 강까지 이어지며 강 주변의 녹색 제방을 만들어 낸다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 Landscape Architect Planorama Landschaftsarchitektur, Maik Böhmer Design Team Katja Erke, Fabian Karle, Mareen Leek, Halina Hoppe, Pamela Ackermann, Franziska Hofmann, Marion Guichard, Alexander Michl, Dana Synnatschke, Melanie Schlottau, Leon Fell, Franziska Albrecht, Eckhard Siegert, Matteo Basta, Giulia Guerrini, Maria Collender Plan Planorama Landschaftsarchitektur Planing Partner Hydraulic Engineering: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblenz Ecological Construction Monitoring: GÖG Gruppe für Ökologische Gutachten, Stuttgart Archaeological Site Supervision: Bauforschung Klefenz, Rauenberg Explosive Ordnance/Exploration: Hettmannsperger Spezialtiefbau GmbH, Karlsruhe Soil Expertise: Töniges GmbH Beratende Geologen, Sinsheim Structural Design: SFB Saradshow Fischedick Berlin Flood Protection: Wald+Corbe, Hügelsheim Fountain Technology: TH Planungsbüro GmbH Client Stadt Eppingen, Eigenbetrieb Gartenschau 2021 Location Eppingen, Germany Area 5ha Completion 2021 Photograph Nikolai Benner 플라노라마(Planorama Landschaftsarchitektur)는 완성도 높은 도시 환경 디자인을 목표로 조경가, 건축가, 도시 디자이너, 그리고 엔지니어가 함께 하는 설계사무소다. 자연과 경관에 대한 감각적 경험, 디테일, 단순성, 명확성, 실질적 소재에 대한 연결을 중요하게 생각한다. 다년간 쌓은 노하우와 열정을 토대로 조경의 맥락 안에서 정교한 계획을 세우며, 대상지의 장소성을 고려하며 지속가능한 솔루션을 모색한다. 기획자로서 첫 아이디어부터 마지막에 놓는 돌 하나까지 완벽하게 만든다는 사명감을 토대로 프로젝트를 수행해나가고 있다.

에핑겐 수변 공원

Weiherpark Eppingen

2022년 여름, 독일 크라이히가우(Kraichgau)에 위치한 목가적인 마을 에핑겐에서 바덴–뷔르템베르크 가든쇼(Baden-Württemberg Garden Show)가 개최됐다. 가든쇼 개최를 계기로 녹색 인프라를 조성하는 시도가 시작됐다. 시민과 방문객을 위해 도심에 인접한 현대식 공원이 조성되었는데, 모든 연령층의 요구를 만족시키는 다채로운 디자인과 공간 활용성이 특징이다. 지역 주민들의 삶의 질을 향상시키고, 사회적 환경과 녹색 인프라를 구축하고, 도시 기후에 긍정적인 영향을 미치는 지속가능한 솔루션을 추구했다. 성벽과 하천 과거의 성벽을 따라 형성된 산책로는 대상지의 역사적 맥락을 드러낸다. 옛 에핑겐의 전형적 모습을 엿볼 수 있는 구 시가지의 범람원과 채마밭을 다시금 구현했다. 넓게 펼쳐진 지역들을 연결함으로써 구 시가지를 따라 연속적인 녹지축을 구축했고, 이는 엘젠츠 강(Elsenz River)의 복원된 하천으로 이어진다. 넓은 휴게 공간을 조성하는 동시에 하천을 가까이에서 감상하거나 가로지르며 오갈 수 있게 했다. 엘젠츠와 힐스바흐 강(Hilsbach River)의 생태계 회복을 꾀하는 생태 공간을 만들고자 했다. 새롭게 조성한 오픈스페이스는 기존의 역사 유산을 존중하는 동시에 기후와 지속가능성에 대한 요구를 충족시킨다. 녹색 제방 공원은 크게 세 개의 지역으로 구분된다. 서쪽의 바흐베글레(Bachwegle), 중앙의 수변 공원, 그리고 동쪽의 힐스바흐와 엘젠츠 강 하구 지역 등이다. 이 세 지역은 새로운 무장애 산책로를 통해 서로 연결된다. 바흐베글레는 옛 도시 성벽을 따라 채마밭 등 복원된 정원들을 통해 도시 인근 지역에서 과일과 채소를 공급했던 과거의 도시 모습을 상기시킨다. 드넓은 공원의 잔디마당은 인근의 엘젠츠 강까지 이어지며 강 주변의 녹색 제방을 만들어 낸다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 Landscape Architect Planorama Landschaftsarchitektur, Maik Böhmer Design Team Katja Erke, Fabian Karle, Mareen Leek, Halina Hoppe, Pamela Ackermann, Franziska Hofmann, Marion Guichard, Alexander Michl, Dana Synnatschke, Melanie Schlottau, Leon Fell, Franziska Albrecht, Eckhard Siegert, Matteo Basta, Giulia Guerrini, Maria Collender Plan Planorama Landschaftsarchitektur Planing Partner Hydraulic Engineering: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblenz Ecological Construction Monitoring: GÖG Gruppe für Ökologische Gutachten, Stuttgart Archaeological Site Supervision: Bauforschung Klefenz, Rauenberg Explosive Ordnance/Exploration: Hettmannsperger Spezialtiefbau GmbH, Karlsruhe Soil Expertise: Töniges GmbH Beratende Geologen, Sinsheim Structural Design: SFB Saradshow Fischedick Berlin Flood Protection: Wald+Corbe, Hügelsheim Fountain Technology: TH Planungsbüro GmbH Client Stadt Eppingen, Eigenbetrieb Gartenschau 2021 Location Eppingen, Germany Area 5ha Completion 2021 Photograph Nikolai Benner 플라노라마(Planorama Landschaftsarchitektur)는 완성도 높은 도시 환경 디자인을 목표로 조경가, 건축가, 도시 디자이너, 그리고 엔지니어가 함께 하는 설계사무소다. 자연과 경관에 대한 감각적 경험, 디테일, 단순성, 명확성, 실질적 소재에 대한 연결을 중요하게 생각한다. 다년간 쌓은 노하우와 열정을 토대로 조경의 맥락 안에서 정교한 계획을 세우며, 대상지의 장소성을 고려하며 지속가능한 솔루션을 모색한다. 기획자로서 첫 아이디어부터 마지막에 놓는 돌 하나까지 완벽하게 만든다는 사명감을 토대로 프로젝트를 수행해나가고 있다. 하마렌 액티비티 공원 트리톱 워크

Hamaren Activity Park Treetop Walk

하마렌 액티비티 공원(Hamaren Activity Park)의 트리톱 워크(Treetop Walk)는 나이, 장애. 신체적 제약과 상관없이 자연을 사랑하는 사람이면 누구나 15m 높이에서 퓌레스달(Fyresdal) 지역의 소나무 숲을 조망할 수 있는 기회를 제공한다. 섬과 피오르드로 유명한 노르웨이 텔레마크(Telemark) 지역 중심부에 조성된 트리톱 워크는 새로운 방식의 자연 체험을 제안하는 노르웨이 최초의 캐노피 산책로다. 길이 1km, 폭 2m의 보드워크 산책로는 숲 바닥에서 솟아올라 퓌레스바튼(Fyresvatn) 호수, 나무 꼭대기 사이, 클로크카르하마렌(Klokkarhamaren) 산 능선을 지나 정상까지 이어진다. 산책로 끝에는 직경 50m의 거대한 원형 전망대가 있어 소나무 숲과 맑은 호수, 자연 경관을 이루는 암석층을 360도로 감상할 수 있다. 트리톱 워크가 꼭 해결해야 하는 과제는 사람과 자연을 다시 연결하고 방문객의 경험을 향상시키는 것이었다. 방문객이 숲의 캐노피 사이를 느리고 시적으로 산책하고, 하늘을 배경으로 두고 호수의 수면보다 50m 높은 곳에서 전망을 감상하며 극적인 감정을 느끼게 하고자 했다. EFFEKT의 대표인 투 헤셀베르크 포게트(Tue Hesselberg Foged)는 “비록 큰 그림에서 보면 작은 움직임에 불과하겠지만, 대상지의 숭고한 본질을 누구나 무료로 보편적으로 경험할 수 있도록 허용한 트리톱 프로젝트가 사람들에게 훌륭한 본보기가 되기를 바란다”고 설명했다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 Architect/Landscape Architect EFFEKT Architects Client Consultant(Initiator and Advisor on the Developmentof Hamaren Activity Park) Faun Naturforvaltning Contractor Inge Aamlid Client Fyresdal Municipality Location Fyresdal, Norway Completion 2023 Photograph Rasmus Hjortshøj 이펙트(EFFEKT)는 덴마크 코펜하겐에 본사를 둔 연구 기반 디자인 스튜디오다. 2007년 투 헤셀베르크 포게트(Tue Hesselberg Foged)와 지누스륑게(Sinus Lynge)가 설립해 건축, 어바니즘, 조경, R&D 분야의 디자이너, 사상가, 건축가와 함께 스튜디오를 이끌어나가고 있다. 도시와 생활 공간의 질을 개선하고 인간과 지구 모두에게 이익이 되는 지속적인 사회적, 경제적, 환경적 변화 창출을 목표로 총체적인 디자인 해결책을 찾고 있다.

하마렌 액티비티 공원 트리톱 워크

Hamaren Activity Park Treetop Walk

하마렌 액티비티 공원(Hamaren Activity Park)의 트리톱 워크(Treetop Walk)는 나이, 장애. 신체적 제약과 상관없이 자연을 사랑하는 사람이면 누구나 15m 높이에서 퓌레스달(Fyresdal) 지역의 소나무 숲을 조망할 수 있는 기회를 제공한다. 섬과 피오르드로 유명한 노르웨이 텔레마크(Telemark) 지역 중심부에 조성된 트리톱 워크는 새로운 방식의 자연 체험을 제안하는 노르웨이 최초의 캐노피 산책로다. 길이 1km, 폭 2m의 보드워크 산책로는 숲 바닥에서 솟아올라 퓌레스바튼(Fyresvatn) 호수, 나무 꼭대기 사이, 클로크카르하마렌(Klokkarhamaren) 산 능선을 지나 정상까지 이어진다. 산책로 끝에는 직경 50m의 거대한 원형 전망대가 있어 소나무 숲과 맑은 호수, 자연 경관을 이루는 암석층을 360도로 감상할 수 있다. 트리톱 워크가 꼭 해결해야 하는 과제는 사람과 자연을 다시 연결하고 방문객의 경험을 향상시키는 것이었다. 방문객이 숲의 캐노피 사이를 느리고 시적으로 산책하고, 하늘을 배경으로 두고 호수의 수면보다 50m 높은 곳에서 전망을 감상하며 극적인 감정을 느끼게 하고자 했다. EFFEKT의 대표인 투 헤셀베르크 포게트(Tue Hesselberg Foged)는 “비록 큰 그림에서 보면 작은 움직임에 불과하겠지만, 대상지의 숭고한 본질을 누구나 무료로 보편적으로 경험할 수 있도록 허용한 트리톱 프로젝트가 사람들에게 훌륭한 본보기가 되기를 바란다”고 설명했다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 Architect/Landscape Architect EFFEKT Architects Client Consultant(Initiator and Advisor on the Developmentof Hamaren Activity Park) Faun Naturforvaltning Contractor Inge Aamlid Client Fyresdal Municipality Location Fyresdal, Norway Completion 2023 Photograph Rasmus Hjortshøj 이펙트(EFFEKT)는 덴마크 코펜하겐에 본사를 둔 연구 기반 디자인 스튜디오다. 2007년 투 헤셀베르크 포게트(Tue Hesselberg Foged)와 지누스륑게(Sinus Lynge)가 설립해 건축, 어바니즘, 조경, R&D 분야의 디자이너, 사상가, 건축가와 함께 스튜디오를 이끌어나가고 있다. 도시와 생활 공간의 질을 개선하고 인간과 지구 모두에게 이익이 되는 지속적인 사회적, 경제적, 환경적 변화 창출을 목표로 총체적인 디자인 해결책을 찾고 있다. [제도가 만든 도시] 다양성 그리고 통일성

‘다양성’은 도시가 도시일 수 있는 중요한 속성으로 많은 도시 연구자가 지속적으로 들여다 본 주제다. 물론 도시의 인구학적 다양성, 그에 기인한 사회문화적 다양성, 도시 경제를 구성하는 산업적 다양성 등 연구자마다 초점을 두고 들여다보는 다양성의 차원도 ‘다양’하다. 그러나 에드워드 글레이저(Edward Glaeser)의 주장(각주 1)으로 종합하자면, 도시의 다양성은 포괄적 의미에서 도시가 사회 그리고 개인에게 제공하는 ‘기회의 폭’이라고 해석할 수 있으며, 도시의 번영을 가져오는 ‘도시적’ 자원이다. 그렇다면 도시에서 공간 환경 차원의 다양성은 어떤 가치와 의미를 가질까? 제도는 도시 공간의 다양성에 어떻게 관여하고 있을까? 이번 글에서는 통일성과 짝을 지어 도시 공간의 다양성을 다룬다. 공간적 다양성의 의미 도시 공간의 다양성, 즉 도시 건조 환경을 구성하는 개별 요소들과 그 집합적 양태의 다양성 또한 마찬가지다. 일차적으로는 다양한 공간 환경은 다양한 도시민의 다양한 도시 활동을 가져올 수 있다. 1960년대 뉴욕 맨해튼과 교외 단독주택지를 비교한 제인 제이콥스(Jane Jacobs)의 주장까지 들먹이지 않아도 단독주택 필지 하나 없이 공동주택 100%에 아파트 단지 상가가 아니면 대형 상가, 쇼핑몰이 전부인 송도 신도시와 저층 주거지와 소규모 아파트 단지가 혼재하고 전철역 앞엔 대형 상가와 골목 시장이 나란히 공존하는 봉천동에서 가능한 공간 경험과 도시 활동의 폭이 같을 수 없다는 것은 누구나 체감한다(그림 1). 또한 도시 활동과 공간 환경은 일대일로 대응되는 관계가 아니다. 같은 활동이라도 다른 공간 환경에서 일어난다면 다른 경험이 될 수 있다. 연남동 맛집을 찾는 것과 광화문이나 여의도의 대형 업무 시설 저층부 상업 공간에 있는 분점에서 식사를 하는 것이 개인에게, 그리고 사회적으로 같은 의미일 수 없다. 따라서 공간 환경적 다양성은 한 도시의 문화를 더 두텁게 만들고, 개인이 누리는 경험은 다채로워진다. 공간 환경의 다양성은 그 자체로 사회적 다양성의 결과물이기도 하다. 도시 공간은 결국 누군가의 필요를 담고 욕망을 투사하는 장치다. 케빈 린치(Kevin Lynch)는 잘 작동하는 도시 공간의 조건으로 시민들 각각의 공간에 대한 주체성이 보장되는 것, 즉 도시 공간의 구성과 활용 방식을 알고 있고 능동적으로 변화시킬 수 있다고 인식하는 것을 꼽는다.(각주 2) 따라서 공간 환경의 다양성은 해당 사회가 다양한 구성원의 요구를 수용하고 선택을 허용하는 정도를 드러낸다. 이때 개인은 자신의 삶을 위해 도시 공간을 주체적으로 활용할 수 있고, 도시 공동의 자원인 공간의 활용은 극대화될 수 있다. 통일성이 있어야 하는 다양성 왜 다양성을 통일성과 함께 생각해야 할까. 일견 통일성과 다양성이라는 특성을 양립하기 어려운, 상호 대립하는 속성이라고 생각한다. 그러나 적어도 공간 환경의 인지에서 통일성의 가치가 작동하는 방식, 다양성의 가치가 작동하는 방식을 고려한다면 이 두 속성은 오히려 양립해야만 서로를 강화하고 드러내는 역설적 관계다. 예를 들어 첫 연재에도 나왔던 에익심플레(Exiample)라 불리는 바르셀로나의 격자형 신시가지는 크기와 높이가 일정하고 정사각형을 모치기 한 형태의 블록이 시가지 구역의 전체 형상에 관계없이 기계적으로 배열되어 전체 도시 경관을 지배한다. 하지만 동시에 각 블록은 오히려 다양한 변이를 보여준다. 모퉁이의 입면, 가로에서 보이는 중정의 형태, 블록을 구성하는 건물의 분절 등 어느 하나도 같지 않다. 통일된 외곽선 안에서 시가지가 만들어진 이후 지금까지 수많은 개별적인 선택들이 누적된 결과라 하겠다. 그리고 그 과정은 어떤 것을 지키고 어디까지 허용할 것인가에 관한 바르셀로나의 합의이기도 하다. 일데폰스 세르다(Ildefons Cerda)의 계획안에서 보듯 블록 내 건물의 배치까지 완전히 통일된 모습으로 지어지고 그 모습이 시간이 지나도 강력한 통제로 고정되었다면 지금처럼 역동적이고 사람들의 삶이 느껴지는 흥미로운 도시 경관은 아니었을 것이다(그림 2). 이때 격자형 조직의 강력한 통일성은 각 블록의 차이, 즉 다양성을 인지하는 기준점이 되며 다양성은 통일성을 배경으로 부각된다. 반대로 다양성을 구성하는 통일성도 있다. 예를 들어 좁은 골목길 철공소 사이사이에 힙한 식당들이 위치한 문래동, 도시형 한옥이 밀집한 북촌, 한강변으로 판상형 아파트들이 도열한 압구정동, 원룸 골목이 즐비한 신림동 고시촌 등은 각 지역 내 필지와 도로, 건축물 등 물리적 요소와 그 배열의 유사성이 높고, 이와 결합된 특유의 공간 활동이 밀집하여 반복된다. 도시 안에서 구분되는 영역들은 이러한 내적 통일성이 강할수록 더 분명하게 드러나고, 서로 다른 정체성을 갖는 장소들 각각은 그 도시 전체의 다양성을 구성한다. 이렇게 통일성이 있어야 다양성이 드러나는 역설은 하나의 공간 대상에 통일성과 다양성은 중첩되어 작동하되 통일성과 다양성이 인지되는 공간 범위는 다르기 때문이다.3 따라서 통일성과 다양성은 양자가 동일선상의 양끝을 향하는 속성이 아니다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 에드워드 글레이저, 이진원 역, 『도시의 승리』, 해냄, 2011. 2. 현실적으로 모두가 광장의 형태와 시설물을 바꾸는 등 직접적으로 행동할 수는 없다. 중요한 것은 도시 공간에 대해 목소리를 낼 수 있으며 그것을 반영하는 시스템이 있다는 것이고, 이를 구성원이 신뢰한다는 것이다. 전국장애인차별철폐연대의 지하철 시위는 우리에게 그러한 시스템도, 신뢰도 없다는 증거일 것이다. Kevin Lynch, Larice, Macdonald ed., “Dimensions of Performance”, The Urban Design Reader , Routledge, 2007. 3. 김세훈은 『도시에서 도시를 찾다』(2017)에서 ‘지역 내 다양성’과 다른 ‘지역 간 다양성’으로 설명한다.

[제도가 만든 도시] 다양성 그리고 통일성

‘다양성’은 도시가 도시일 수 있는 중요한 속성으로 많은 도시 연구자가 지속적으로 들여다 본 주제다. 물론 도시의 인구학적 다양성, 그에 기인한 사회문화적 다양성, 도시 경제를 구성하는 산업적 다양성 등 연구자마다 초점을 두고 들여다보는 다양성의 차원도 ‘다양’하다. 그러나 에드워드 글레이저(Edward Glaeser)의 주장(각주 1)으로 종합하자면, 도시의 다양성은 포괄적 의미에서 도시가 사회 그리고 개인에게 제공하는 ‘기회의 폭’이라고 해석할 수 있으며, 도시의 번영을 가져오는 ‘도시적’ 자원이다. 그렇다면 도시에서 공간 환경 차원의 다양성은 어떤 가치와 의미를 가질까? 제도는 도시 공간의 다양성에 어떻게 관여하고 있을까? 이번 글에서는 통일성과 짝을 지어 도시 공간의 다양성을 다룬다. 공간적 다양성의 의미 도시 공간의 다양성, 즉 도시 건조 환경을 구성하는 개별 요소들과 그 집합적 양태의 다양성 또한 마찬가지다. 일차적으로는 다양한 공간 환경은 다양한 도시민의 다양한 도시 활동을 가져올 수 있다. 1960년대 뉴욕 맨해튼과 교외 단독주택지를 비교한 제인 제이콥스(Jane Jacobs)의 주장까지 들먹이지 않아도 단독주택 필지 하나 없이 공동주택 100%에 아파트 단지 상가가 아니면 대형 상가, 쇼핑몰이 전부인 송도 신도시와 저층 주거지와 소규모 아파트 단지가 혼재하고 전철역 앞엔 대형 상가와 골목 시장이 나란히 공존하는 봉천동에서 가능한 공간 경험과 도시 활동의 폭이 같을 수 없다는 것은 누구나 체감한다(그림 1). 또한 도시 활동과 공간 환경은 일대일로 대응되는 관계가 아니다. 같은 활동이라도 다른 공간 환경에서 일어난다면 다른 경험이 될 수 있다. 연남동 맛집을 찾는 것과 광화문이나 여의도의 대형 업무 시설 저층부 상업 공간에 있는 분점에서 식사를 하는 것이 개인에게, 그리고 사회적으로 같은 의미일 수 없다. 따라서 공간 환경적 다양성은 한 도시의 문화를 더 두텁게 만들고, 개인이 누리는 경험은 다채로워진다. 공간 환경의 다양성은 그 자체로 사회적 다양성의 결과물이기도 하다. 도시 공간은 결국 누군가의 필요를 담고 욕망을 투사하는 장치다. 케빈 린치(Kevin Lynch)는 잘 작동하는 도시 공간의 조건으로 시민들 각각의 공간에 대한 주체성이 보장되는 것, 즉 도시 공간의 구성과 활용 방식을 알고 있고 능동적으로 변화시킬 수 있다고 인식하는 것을 꼽는다.(각주 2) 따라서 공간 환경의 다양성은 해당 사회가 다양한 구성원의 요구를 수용하고 선택을 허용하는 정도를 드러낸다. 이때 개인은 자신의 삶을 위해 도시 공간을 주체적으로 활용할 수 있고, 도시 공동의 자원인 공간의 활용은 극대화될 수 있다. 통일성이 있어야 하는 다양성 왜 다양성을 통일성과 함께 생각해야 할까. 일견 통일성과 다양성이라는 특성을 양립하기 어려운, 상호 대립하는 속성이라고 생각한다. 그러나 적어도 공간 환경의 인지에서 통일성의 가치가 작동하는 방식, 다양성의 가치가 작동하는 방식을 고려한다면 이 두 속성은 오히려 양립해야만 서로를 강화하고 드러내는 역설적 관계다. 예를 들어 첫 연재에도 나왔던 에익심플레(Exiample)라 불리는 바르셀로나의 격자형 신시가지는 크기와 높이가 일정하고 정사각형을 모치기 한 형태의 블록이 시가지 구역의 전체 형상에 관계없이 기계적으로 배열되어 전체 도시 경관을 지배한다. 하지만 동시에 각 블록은 오히려 다양한 변이를 보여준다. 모퉁이의 입면, 가로에서 보이는 중정의 형태, 블록을 구성하는 건물의 분절 등 어느 하나도 같지 않다. 통일된 외곽선 안에서 시가지가 만들어진 이후 지금까지 수많은 개별적인 선택들이 누적된 결과라 하겠다. 그리고 그 과정은 어떤 것을 지키고 어디까지 허용할 것인가에 관한 바르셀로나의 합의이기도 하다. 일데폰스 세르다(Ildefons Cerda)의 계획안에서 보듯 블록 내 건물의 배치까지 완전히 통일된 모습으로 지어지고 그 모습이 시간이 지나도 강력한 통제로 고정되었다면 지금처럼 역동적이고 사람들의 삶이 느껴지는 흥미로운 도시 경관은 아니었을 것이다(그림 2). 이때 격자형 조직의 강력한 통일성은 각 블록의 차이, 즉 다양성을 인지하는 기준점이 되며 다양성은 통일성을 배경으로 부각된다. 반대로 다양성을 구성하는 통일성도 있다. 예를 들어 좁은 골목길 철공소 사이사이에 힙한 식당들이 위치한 문래동, 도시형 한옥이 밀집한 북촌, 한강변으로 판상형 아파트들이 도열한 압구정동, 원룸 골목이 즐비한 신림동 고시촌 등은 각 지역 내 필지와 도로, 건축물 등 물리적 요소와 그 배열의 유사성이 높고, 이와 결합된 특유의 공간 활동이 밀집하여 반복된다. 도시 안에서 구분되는 영역들은 이러한 내적 통일성이 강할수록 더 분명하게 드러나고, 서로 다른 정체성을 갖는 장소들 각각은 그 도시 전체의 다양성을 구성한다. 이렇게 통일성이 있어야 다양성이 드러나는 역설은 하나의 공간 대상에 통일성과 다양성은 중첩되어 작동하되 통일성과 다양성이 인지되는 공간 범위는 다르기 때문이다.3 따라서 통일성과 다양성은 양자가 동일선상의 양끝을 향하는 속성이 아니다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 에드워드 글레이저, 이진원 역, 『도시의 승리』, 해냄, 2011. 2. 현실적으로 모두가 광장의 형태와 시설물을 바꾸는 등 직접적으로 행동할 수는 없다. 중요한 것은 도시 공간에 대해 목소리를 낼 수 있으며 그것을 반영하는 시스템이 있다는 것이고, 이를 구성원이 신뢰한다는 것이다. 전국장애인차별철폐연대의 지하철 시위는 우리에게 그러한 시스템도, 신뢰도 없다는 증거일 것이다. Kevin Lynch, Larice, Macdonald ed., “Dimensions of Performance”, The Urban Design Reader , Routledge, 2007. 3. 김세훈은 『도시에서 도시를 찾다』(2017)에서 ‘지역 내 다양성’과 다른 ‘지역 간 다양성’으로 설명한다. [어떤 디자인 오피스] CA조경기술사사무소

시간과 사람, 도시 사이를 연결하는 장소를 디자인하다

우리의 시간들 CA의 흔적들 2003년 12월 1일 혹독하게 추운 날, 13명의 사람들이 강남 어느 건물 4층에 모였다. 일부는 학교를 바로 졸업하거나 가르치는 일을 하다 오고, 일부는 다른 설계사무소에서, 또 일부는 설계와 전혀 관계없는 회사에 다니다 왔다. CA조경기술사사무소(CA Landscape Design Office)(이하 CA)의 처음은 일반적인 설계사무실의 고루한 루틴보다는 새로운 설계 접근을 원하는 진보적 사고의 사람들 13명으로 시작됐다. 그로부터 CA는 한국의 조경 분야에서 가장 독창적이고 선도적이며, 때로는 실험적인 접근을 주저하지 않는 최고의 조경설계사무소의 하나로 성장해 왔다. 우리가 추구하는 독창성은 펜타 철학(Penta Philosophy)이란 기치 아래 철학이 뚜렷하고 소신 있는 설계 전략으로 발전하고 응용되어 왔다. CA는 건축이나 토목 등 인접 분야와 수동적이 아닌 대등하고 수평적인 소통의 설계를 통해 결과적으로 더 강하고 좋은 설계를 하는 스튜디오로 알려져 있다. 상당수의 저명한 건축설계사무소 및 스튜디오와 협업을 했거나 현재 하고 있다. 20년 가까운 세월 동안 CA가 이룬 성과는 매우 많다. 몇 개만 열거해 보면, 청계천 복원의 총괄 조경가 수행, 건축설계사무소 KPF와 같이 작업한 세운상가 국제설계공모(2006) 당선, 무주 태권도공원 턴키설계공모(2007) 당선, 건축가 마크 맥Marc Mac과 같이 작업한 판교 월든힐스 아파트 단지 국제설계공모(2008) 당선, 진천 국가대표 제2선수촌 턴키설계공모(2010), 새로운 광화문광장 국제설계공모(2019) 당선 등 다 언급하기가 쉽지 않다. 공동주택에 집중하는 한국의 특수한 상황 속에서, 주거 프로젝트에서도 탁월한 성과를 보이고 있다. 2017년 완공된 반포 아크로리버파크는 현재까지 한국 아파트 조경 중 가장 잘된 설계라는 평을 듣고 있다. 보다 참신하고, 보다 창의적이며, 보다 뜨거운 열정으로 프로젝트를 보고자 하는 우리의 노력은 앞으로도 계속될 예정이다. (7,250일차 진양교) 플러스 알파를 묻다 2003년 12월 1일 CA가 시작되는 날은 겨울이었지만, 개성 넘치는 13명의 열정이 함께 모여 있어서 그런지 그리 춥진 않았다. 보다 진지하고 치열했으며, 때론 고단하면서 즐거웠던 나날들이 어느덧 7,250일을 길고도 짧게 채워왔다. 이제는 플러스 알파를 고민해 본다. 대상지에 어울리는 그럴듯한 이름이 무엇인가를 고민하는 것보다, 또한 이제는 희미해진 장소성을 억지로 캐내고 만들어 내는 작업보다, 오늘날 이곳에서 살아가는 사람들에게 가장 유용한 행태를 담아내는 공간의 본질을 바탕으로 더 절제되고, 더 낯선 환경을 연출하는 것이 디자인이라 생각한다. (7,250일차 정문정) CA의 어제와 오늘 2003년 창립 멤버로 시작했고, 잠시 해외에 머물다 다시 돌아왔다. 내 기억 속의 CA는 한마디로 정의내리기 어려운 다양한 모습을 가지고 있었다. 멋진 CA의 모습도 있었지만, 부족했던 CA의 모습도 많았다. 그렇다면 지금은 어떨까. 그 이야기를 몇몇 경험자들이 아닌 모두에게 들어보고 싶었다. 그런 생각으로 준비했다. 지금의 CA는 어떤 모습일까. (5,060일차 조용준) CA 어게인 개인적인 일로 두 번 CA를 떠났다가 지금은 세 번째 CA에서 지내고 있다. 그 때문인지 간혹 이런 질문을 받는다. 왜 다시 CA냐 묻는다면 답은 간단하다. CA에 있을 때 편안하고 하는 일에 자부심과 즐거움을 느끼기 때문이다. CA가 나라는 사람을 잘 알고 감사하게도 기회를 주는 곳이기 때문이다. 그 바탕에는 늘 사람이 있었다. 각자의 자리를 무게감 있게 지키며 언제나 밝은 얼굴로 맞이해주는 곳, 그 안에서 깊이 있는 디자인 탐구와 자유로운 토론이 가능한, 사람이 중심이 되는 그런 곳이다. (3,676일차 소진) 치열한 고민의 시간 2021년 여름 래미안 원베일리 수주전에 뛰어들어 당선되었다. 설계 기간 동안 시행사와 발주처를 설득하기 위해 팀원들과 공간에 대한 치열한 고민을 하면서 여러 시행착오를 겪었던 기억이 난다. 최근 준공된 모습을 보니 설계하면서 고민했던 시간과 노력을 보상받은 것 같아 뿌듯했다. 설계에서부터 시공까지 모든 과정을 경험하며 결과물을 볼 수 있어서 이번 프로젝트가 더 인상 깊다. (1,910일차 권범영) 즐거운 일상 즐거운 일이 매일 있다. 보기만 해도 웃음이 나는 옆자리 동료와의 수다도, 적지 않은 시간 함께하며 남은 사진 속 순간들도, 다 즐겁다. 그렇지만 가장 즐거운 순간은 나 자신이 제대로 쓰임 받고 있다고 느낄 때다. 내가 잘할 수 있는 일을 하고 그 결과로 우리 팀과 회사가 성장하는 데 기여했다고 느낄 때, 행복감이 찾아온다. (1,619일차 이주영) 공간의 감동 몇 년을 노력한 새로운 광화문광장 프로젝트가 끝나고, 처음으로 아내와 아이를 데리고 현장으로 갔다. 아내에게는 많은 에피소드와 현장 뒷이야기들을 풀어놓았고, 갓 돌이 지난 아이와 물놀이를 하며 그동안 못했던 아빠 노릇을 했다. 설계자로서 많은 사람들이 공간을 즐기는 모습을 보는 감동이 있었지만, 그중 한 가족이 되어 느낀 경험이 지금까지 소중하게 자리 잡 았다. (1,587일차 강인화) CA가 CA했다 다양한 특수부대가 서로 미션으로 경합하는 강철부대라는 프로그램이 있다. 거기에 나오는 말 중 특정 부대가 미션 수행을 잘 했을 때, “UDT가 UDT”했다는 말을 한다. 4년간 몸담으며 느낀 건 “CA는 언제나 CA”한다. 그만큼 믿을 만하고 잘한다는 이야기다. (1,380일차 엄성현) 새로운 휴식 시간 어느날 회사에 화분이 늘어난 것을 계기로 각 소별로 한 명씩 나를 포함한 총 세 명의 인원이 화분에 물을 주는 담당을 맡게 되어 새로운 식물 커뮤니티가 생겼다. 식물 키우는 걸 좋아하는 두 명의 친구와 함께 키우다보니 일주일에 한 번 오는 이 시간이 적당한 취미 생활이자 그 주의 새로운 휴식 시간으로 좋은 기억을 남긴다. (1,343일차 정윤석) 사람의 힘, 살아갈 힘 ‘딱 3년만 배우고 돌아가자!’는 굳은 결심으로 상경한 지 어언 4년차. 대리로 입사해 막내 팀장이 된 지금. 체력적, 정신적으로 힘든 날들도 있었지만 동료를 넘어 가족 같은 팀원들 덕분에 힘들지 않게 흘려 보낼 수 있었다. 다양한 사람들이 허물없이 저마다의 생각과 이야기를 나누며 언제든 발 벗고 나서서 나의 일처럼 마음을 써주는 열정 가득한 곳. 내가 오늘도 제자리를 지킬 수 있는 힘이다. (1,313일차 박상희) 점심의 산책 긴 점심시간은 CA의 장점이다. 개인적으로는 점심시간이 길어 산책하는 게 일상이 되었다. 여름에는 시원한 느티나무 길을 왕복하고, 남은 계절에는 재개발 예정인 뚝섬과 성수동 일대를 걷는다. (1,125일차 이상민) CA와의 시작 잠시 쉬는 동안 CA란 회사의 가치관이 궁금했고, 새로운 택지 현장이, 새로운 사람과 조경을 위한 배움이 그리웠다. 그래서 CA에서 입사 제안이 왔을 때, 고민 없이 이민 가방을 준비하고 그렇게 3년간 주말 가족이 되었다. 입사 무렵 태어난 아기가 벌써 내년이면 4세가 되고 나는 두 아이의 엄마가 되었다. 그렇게 엄마로서, 조경가로서 새로운 삶이 시작되었다. (1,081일차 박주희) 그해 여름 약 3년의 시간을 돌이켜 보면, 첫 설계였던 광화문광장이 시공되면서 힘든 순간들에 대한 위로를 받았던 기억이 있다. 그해 여름 KT 현장 식재 공사를 진행하며 느낀 노동의 만족감도 좋은 추억이다. 그리고 가을, 새만금 실시설계 도면을 작성했다. 완성될 그날이 기대된다. (1,006일차 이지현) 팀워크와 커뮤니케이션 1시간 30분이라는 긴 점심시간은 업무 중 나누지 못한 다양한 이야기를 나눌 수 있어 팀워크와 커뮤니케이션에 큰 도움이 된다. 또한 성수동의 다양한 카페 선택지는 매일매일 새로운 공간에서 딱딱하지 않은 즐겁고 편안한 이야기를 나눌 수 있어 좋다. (1,005일차 장시영) 고뇌와 성취 사이 CA에 다니는 것이 솔직히 쉽지는 않다. 자신이 가진 최선의 것을 쥐어짜내 최고를 만들고, 이를 평가 받는다. 또한 생각보다 초라하고 보잘것없는 나를 마주하는 날도 적지 않다. 그럼에도 불구하고 완성된 프로젝트를 마주할 때, 심지어 그 결과가 좋을 때 밀려오는 성취감은 모든 고통을 잊게 한다. (886일차 신원재) 우리의 작업 방식 좋은 사람들과의 다양한 협업이 즐겁다. 인천계양, 고양창릉 같은 대규모의 택지 설계공모는 새로 공모팀을 꾸려 작업했는데, 팀원들과 아이디어를 나누며 같은 호흡으로 달린 기억이 있다. 덕분에 결과와 상관없이 과정까지 즐길 수 있었다. (660일차 오혜지) 디자이너에게 CA는 3D 모델링부터 렌더링까지 모형과 이미지를 구현하기 위한 툴과 기술들, 챗 GPT, 미드저니mid journey와 같은 생성형 AI까지 CA는 뒤쳐지지 않고 발전하며 더욱 창의적이고 멋진 디자인을 위해 새로운 시도를 계속한다. CA는 열정을 가진 디자이너들에게 다양한 배움의 기회를 얻을 수 있는 도전의 장인 것 같다. (542일차 김병철) 디테일과 열정 입사 후 현재까지 본 결과물들은 항상 완성도가 높고 깔끔하게 정돈되어 있다. 이는 작은 디테일 하나하나 놓치지 않는 작업자들의 열정과 집착이 있었기에 가능하다. 처음에는 “이런 것까지 신경 쓴다고?”라고 생각했지만 결과를 보면 그 집착이 전체적 완성도를 높여준다는 걸 이제 안다. (461일차 홍병석) 입사 후 변화 다양한 프로젝트를 수행하고 과감한 시도를 격려하는 분위기 속에서 자유롭고 참신한 피드백을 해주는 팀원들과 함께 일하며, 일상 속 다양한 것에 대한 관심이 더욱 많아졌다. 그래서 여행을 다니며, 새로운 영감을 얻고 메인 콘셉트부터 사소한 디테일까지 놓치지 않으려 한다. (439일차 김성일) 입사 전과 입사 후 입사 전 소문으로 듣던 CA는 야근 많고 선임들이 무서운, 그렇지만 크고 다양한 프로젝트를 경험해 볼 수 있는 회사였다. 실제 입사 후 직접 느낀 CA는 크고 다양한 프로젝트를 경험해 볼 수 있는 회사는 맞지만 야근 많고 선임들이 무서운 회사와는 거리가 멀다. 불필요한 야근을 줄이고 합리적으로 일하며, 때마다 각자의 생일을 챙기고 계절별로 다 같이 소풍을 가는 충분했다. 언젠가 나도 나의 디자인이 담긴 공간을 바라보고 더 자부심 있는 조경가가 되고 싶다. (219일차 조혜진) 새로운 시작 여태껏 경험했던 프로젝트와 달리, CA의 다양한 프로젝트와 열린 아이디어 회의 그리고 완성 후 잘 만들어진 공간이 담긴 사진들은 지쳤던 내게 다시 설계를 시작할 수 있는 큰 원동력이 됐다. 잠깐 동안 아르바이트를 하면서 진행한 강릉 디오션 259 복합개발사업의 외부 공간 설계는 CA 입사 계기가 되었다. (66일차 이지원) 이직할 결심 조경설계를 시작한 지 10년이 넘었다. 이 일을 하면서 지금까지 세상에 기여한 것은 과연 무엇일까. 이 질문에 명쾌한 대답을 할 수 없었다. 이렇게 미지근하게 살다가 죽을 수 없다고 생각했다. 조경 시류를 이끄는 그 한복판에서 일하고 싶었다. 올여름, 나는 CA의 새 식구가 되었다. (65일차 이설화) 26일차 신입이 본 CA CA 합격 소식을 듣고 너무 기뻤지만 한편으로는 첫 사회생활이 조금 두렵기도 했다. 9월 11일, 두근두근 떨리는 CA 첫 출근 날! 회사는 생각했던 딱딱한 분위기가 전혀 아니었고, 경직된 나에게 모두 밝게 인사해 주었다. 많은 질문에도 차근차근 알려주시고, 화목한 팀 분위기에 입사 일주일 만에 적응했다. (26일차 노영현) 편안한 분위기 여러 가지 장점이 있지만 가장 좋은 점은 자유롭고 편안한 분위기라 생각한다. 처음 입사했을 때도 예상보다 훨씬 편안한 분위기라 놀랐고, 덕분에 아이디어 회의나 질문이 있을 때도 편안하게 의견을 제시하고 피드백 받을 수 있다. (34일차 김예준) 최고의 무대 CA는 조경가에게 최고의 무대라고 생각한다. 대학생 시절부터 CA의 프로젝트들을 보며 설계가로 자라고 싶었다. 열심히 했던 학창 시절의 결과물로 CA에 들어왔다. 설계에 진심인 사람들과 함께 일할 수 있어 감사하고 앞으로 설계 능력을 향상시켜 팀에 좋은 영향력을 미치고 싶다. (35일차 김진원) 2004년 설립된 CA조경기술사사무소는 작은 공간의 설계부터 도시 스케일의 계획에 이르는 국내외의 다양한 프로젝트를 수행해왔다. 창의적인 생각으로 새로운 가치를 추구하며, 공공을 위한 의미 있는 장소를 만들고자 한다. www.cadesign.co.kr

[어떤 디자인 오피스] CA조경기술사사무소

시간과 사람, 도시 사이를 연결하는 장소를 디자인하다

우리의 시간들 CA의 흔적들 2003년 12월 1일 혹독하게 추운 날, 13명의 사람들이 강남 어느 건물 4층에 모였다. 일부는 학교를 바로 졸업하거나 가르치는 일을 하다 오고, 일부는 다른 설계사무소에서, 또 일부는 설계와 전혀 관계없는 회사에 다니다 왔다. CA조경기술사사무소(CA Landscape Design Office)(이하 CA)의 처음은 일반적인 설계사무실의 고루한 루틴보다는 새로운 설계 접근을 원하는 진보적 사고의 사람들 13명으로 시작됐다. 그로부터 CA는 한국의 조경 분야에서 가장 독창적이고 선도적이며, 때로는 실험적인 접근을 주저하지 않는 최고의 조경설계사무소의 하나로 성장해 왔다. 우리가 추구하는 독창성은 펜타 철학(Penta Philosophy)이란 기치 아래 철학이 뚜렷하고 소신 있는 설계 전략으로 발전하고 응용되어 왔다. CA는 건축이나 토목 등 인접 분야와 수동적이 아닌 대등하고 수평적인 소통의 설계를 통해 결과적으로 더 강하고 좋은 설계를 하는 스튜디오로 알려져 있다. 상당수의 저명한 건축설계사무소 및 스튜디오와 협업을 했거나 현재 하고 있다. 20년 가까운 세월 동안 CA가 이룬 성과는 매우 많다. 몇 개만 열거해 보면, 청계천 복원의 총괄 조경가 수행, 건축설계사무소 KPF와 같이 작업한 세운상가 국제설계공모(2006) 당선, 무주 태권도공원 턴키설계공모(2007) 당선, 건축가 마크 맥Marc Mac과 같이 작업한 판교 월든힐스 아파트 단지 국제설계공모(2008) 당선, 진천 국가대표 제2선수촌 턴키설계공모(2010), 새로운 광화문광장 국제설계공모(2019) 당선 등 다 언급하기가 쉽지 않다. 공동주택에 집중하는 한국의 특수한 상황 속에서, 주거 프로젝트에서도 탁월한 성과를 보이고 있다. 2017년 완공된 반포 아크로리버파크는 현재까지 한국 아파트 조경 중 가장 잘된 설계라는 평을 듣고 있다. 보다 참신하고, 보다 창의적이며, 보다 뜨거운 열정으로 프로젝트를 보고자 하는 우리의 노력은 앞으로도 계속될 예정이다. (7,250일차 진양교) 플러스 알파를 묻다 2003년 12월 1일 CA가 시작되는 날은 겨울이었지만, 개성 넘치는 13명의 열정이 함께 모여 있어서 그런지 그리 춥진 않았다. 보다 진지하고 치열했으며, 때론 고단하면서 즐거웠던 나날들이 어느덧 7,250일을 길고도 짧게 채워왔다. 이제는 플러스 알파를 고민해 본다. 대상지에 어울리는 그럴듯한 이름이 무엇인가를 고민하는 것보다, 또한 이제는 희미해진 장소성을 억지로 캐내고 만들어 내는 작업보다, 오늘날 이곳에서 살아가는 사람들에게 가장 유용한 행태를 담아내는 공간의 본질을 바탕으로 더 절제되고, 더 낯선 환경을 연출하는 것이 디자인이라 생각한다. (7,250일차 정문정) CA의 어제와 오늘 2003년 창립 멤버로 시작했고, 잠시 해외에 머물다 다시 돌아왔다. 내 기억 속의 CA는 한마디로 정의내리기 어려운 다양한 모습을 가지고 있었다. 멋진 CA의 모습도 있었지만, 부족했던 CA의 모습도 많았다. 그렇다면 지금은 어떨까. 그 이야기를 몇몇 경험자들이 아닌 모두에게 들어보고 싶었다. 그런 생각으로 준비했다. 지금의 CA는 어떤 모습일까. (5,060일차 조용준) CA 어게인 개인적인 일로 두 번 CA를 떠났다가 지금은 세 번째 CA에서 지내고 있다. 그 때문인지 간혹 이런 질문을 받는다. 왜 다시 CA냐 묻는다면 답은 간단하다. CA에 있을 때 편안하고 하는 일에 자부심과 즐거움을 느끼기 때문이다. CA가 나라는 사람을 잘 알고 감사하게도 기회를 주는 곳이기 때문이다. 그 바탕에는 늘 사람이 있었다. 각자의 자리를 무게감 있게 지키며 언제나 밝은 얼굴로 맞이해주는 곳, 그 안에서 깊이 있는 디자인 탐구와 자유로운 토론이 가능한, 사람이 중심이 되는 그런 곳이다. (3,676일차 소진) 치열한 고민의 시간 2021년 여름 래미안 원베일리 수주전에 뛰어들어 당선되었다. 설계 기간 동안 시행사와 발주처를 설득하기 위해 팀원들과 공간에 대한 치열한 고민을 하면서 여러 시행착오를 겪었던 기억이 난다. 최근 준공된 모습을 보니 설계하면서 고민했던 시간과 노력을 보상받은 것 같아 뿌듯했다. 설계에서부터 시공까지 모든 과정을 경험하며 결과물을 볼 수 있어서 이번 프로젝트가 더 인상 깊다. (1,910일차 권범영) 즐거운 일상 즐거운 일이 매일 있다. 보기만 해도 웃음이 나는 옆자리 동료와의 수다도, 적지 않은 시간 함께하며 남은 사진 속 순간들도, 다 즐겁다. 그렇지만 가장 즐거운 순간은 나 자신이 제대로 쓰임 받고 있다고 느낄 때다. 내가 잘할 수 있는 일을 하고 그 결과로 우리 팀과 회사가 성장하는 데 기여했다고 느낄 때, 행복감이 찾아온다. (1,619일차 이주영) 공간의 감동 몇 년을 노력한 새로운 광화문광장 프로젝트가 끝나고, 처음으로 아내와 아이를 데리고 현장으로 갔다. 아내에게는 많은 에피소드와 현장 뒷이야기들을 풀어놓았고, 갓 돌이 지난 아이와 물놀이를 하며 그동안 못했던 아빠 노릇을 했다. 설계자로서 많은 사람들이 공간을 즐기는 모습을 보는 감동이 있었지만, 그중 한 가족이 되어 느낀 경험이 지금까지 소중하게 자리 잡 았다. (1,587일차 강인화) CA가 CA했다 다양한 특수부대가 서로 미션으로 경합하는 강철부대라는 프로그램이 있다. 거기에 나오는 말 중 특정 부대가 미션 수행을 잘 했을 때, “UDT가 UDT”했다는 말을 한다. 4년간 몸담으며 느낀 건 “CA는 언제나 CA”한다. 그만큼 믿을 만하고 잘한다는 이야기다. (1,380일차 엄성현) 새로운 휴식 시간 어느날 회사에 화분이 늘어난 것을 계기로 각 소별로 한 명씩 나를 포함한 총 세 명의 인원이 화분에 물을 주는 담당을 맡게 되어 새로운 식물 커뮤니티가 생겼다. 식물 키우는 걸 좋아하는 두 명의 친구와 함께 키우다보니 일주일에 한 번 오는 이 시간이 적당한 취미 생활이자 그 주의 새로운 휴식 시간으로 좋은 기억을 남긴다. (1,343일차 정윤석) 사람의 힘, 살아갈 힘 ‘딱 3년만 배우고 돌아가자!’는 굳은 결심으로 상경한 지 어언 4년차. 대리로 입사해 막내 팀장이 된 지금. 체력적, 정신적으로 힘든 날들도 있었지만 동료를 넘어 가족 같은 팀원들 덕분에 힘들지 않게 흘려 보낼 수 있었다. 다양한 사람들이 허물없이 저마다의 생각과 이야기를 나누며 언제든 발 벗고 나서서 나의 일처럼 마음을 써주는 열정 가득한 곳. 내가 오늘도 제자리를 지킬 수 있는 힘이다. (1,313일차 박상희) 점심의 산책 긴 점심시간은 CA의 장점이다. 개인적으로는 점심시간이 길어 산책하는 게 일상이 되었다. 여름에는 시원한 느티나무 길을 왕복하고, 남은 계절에는 재개발 예정인 뚝섬과 성수동 일대를 걷는다. (1,125일차 이상민) CA와의 시작 잠시 쉬는 동안 CA란 회사의 가치관이 궁금했고, 새로운 택지 현장이, 새로운 사람과 조경을 위한 배움이 그리웠다. 그래서 CA에서 입사 제안이 왔을 때, 고민 없이 이민 가방을 준비하고 그렇게 3년간 주말 가족이 되었다. 입사 무렵 태어난 아기가 벌써 내년이면 4세가 되고 나는 두 아이의 엄마가 되었다. 그렇게 엄마로서, 조경가로서 새로운 삶이 시작되었다. (1,081일차 박주희) 그해 여름 약 3년의 시간을 돌이켜 보면, 첫 설계였던 광화문광장이 시공되면서 힘든 순간들에 대한 위로를 받았던 기억이 있다. 그해 여름 KT 현장 식재 공사를 진행하며 느낀 노동의 만족감도 좋은 추억이다. 그리고 가을, 새만금 실시설계 도면을 작성했다. 완성될 그날이 기대된다. (1,006일차 이지현) 팀워크와 커뮤니케이션 1시간 30분이라는 긴 점심시간은 업무 중 나누지 못한 다양한 이야기를 나눌 수 있어 팀워크와 커뮤니케이션에 큰 도움이 된다. 또한 성수동의 다양한 카페 선택지는 매일매일 새로운 공간에서 딱딱하지 않은 즐겁고 편안한 이야기를 나눌 수 있어 좋다. (1,005일차 장시영) 고뇌와 성취 사이 CA에 다니는 것이 솔직히 쉽지는 않다. 자신이 가진 최선의 것을 쥐어짜내 최고를 만들고, 이를 평가 받는다. 또한 생각보다 초라하고 보잘것없는 나를 마주하는 날도 적지 않다. 그럼에도 불구하고 완성된 프로젝트를 마주할 때, 심지어 그 결과가 좋을 때 밀려오는 성취감은 모든 고통을 잊게 한다. (886일차 신원재) 우리의 작업 방식 좋은 사람들과의 다양한 협업이 즐겁다. 인천계양, 고양창릉 같은 대규모의 택지 설계공모는 새로 공모팀을 꾸려 작업했는데, 팀원들과 아이디어를 나누며 같은 호흡으로 달린 기억이 있다. 덕분에 결과와 상관없이 과정까지 즐길 수 있었다. (660일차 오혜지) 디자이너에게 CA는 3D 모델링부터 렌더링까지 모형과 이미지를 구현하기 위한 툴과 기술들, 챗 GPT, 미드저니mid journey와 같은 생성형 AI까지 CA는 뒤쳐지지 않고 발전하며 더욱 창의적이고 멋진 디자인을 위해 새로운 시도를 계속한다. CA는 열정을 가진 디자이너들에게 다양한 배움의 기회를 얻을 수 있는 도전의 장인 것 같다. (542일차 김병철) 디테일과 열정 입사 후 현재까지 본 결과물들은 항상 완성도가 높고 깔끔하게 정돈되어 있다. 이는 작은 디테일 하나하나 놓치지 않는 작업자들의 열정과 집착이 있었기에 가능하다. 처음에는 “이런 것까지 신경 쓴다고?”라고 생각했지만 결과를 보면 그 집착이 전체적 완성도를 높여준다는 걸 이제 안다. (461일차 홍병석) 입사 후 변화 다양한 프로젝트를 수행하고 과감한 시도를 격려하는 분위기 속에서 자유롭고 참신한 피드백을 해주는 팀원들과 함께 일하며, 일상 속 다양한 것에 대한 관심이 더욱 많아졌다. 그래서 여행을 다니며, 새로운 영감을 얻고 메인 콘셉트부터 사소한 디테일까지 놓치지 않으려 한다. (439일차 김성일) 입사 전과 입사 후 입사 전 소문으로 듣던 CA는 야근 많고 선임들이 무서운, 그렇지만 크고 다양한 프로젝트를 경험해 볼 수 있는 회사였다. 실제 입사 후 직접 느낀 CA는 크고 다양한 프로젝트를 경험해 볼 수 있는 회사는 맞지만 야근 많고 선임들이 무서운 회사와는 거리가 멀다. 불필요한 야근을 줄이고 합리적으로 일하며, 때마다 각자의 생일을 챙기고 계절별로 다 같이 소풍을 가는 충분했다. 언젠가 나도 나의 디자인이 담긴 공간을 바라보고 더 자부심 있는 조경가가 되고 싶다. (219일차 조혜진) 새로운 시작 여태껏 경험했던 프로젝트와 달리, CA의 다양한 프로젝트와 열린 아이디어 회의 그리고 완성 후 잘 만들어진 공간이 담긴 사진들은 지쳤던 내게 다시 설계를 시작할 수 있는 큰 원동력이 됐다. 잠깐 동안 아르바이트를 하면서 진행한 강릉 디오션 259 복합개발사업의 외부 공간 설계는 CA 입사 계기가 되었다. (66일차 이지원) 이직할 결심 조경설계를 시작한 지 10년이 넘었다. 이 일을 하면서 지금까지 세상에 기여한 것은 과연 무엇일까. 이 질문에 명쾌한 대답을 할 수 없었다. 이렇게 미지근하게 살다가 죽을 수 없다고 생각했다. 조경 시류를 이끄는 그 한복판에서 일하고 싶었다. 올여름, 나는 CA의 새 식구가 되었다. (65일차 이설화) 26일차 신입이 본 CA CA 합격 소식을 듣고 너무 기뻤지만 한편으로는 첫 사회생활이 조금 두렵기도 했다. 9월 11일, 두근두근 떨리는 CA 첫 출근 날! 회사는 생각했던 딱딱한 분위기가 전혀 아니었고, 경직된 나에게 모두 밝게 인사해 주었다. 많은 질문에도 차근차근 알려주시고, 화목한 팀 분위기에 입사 일주일 만에 적응했다. (26일차 노영현) 편안한 분위기 여러 가지 장점이 있지만 가장 좋은 점은 자유롭고 편안한 분위기라 생각한다. 처음 입사했을 때도 예상보다 훨씬 편안한 분위기라 놀랐고, 덕분에 아이디어 회의나 질문이 있을 때도 편안하게 의견을 제시하고 피드백 받을 수 있다. (34일차 김예준) 최고의 무대 CA는 조경가에게 최고의 무대라고 생각한다. 대학생 시절부터 CA의 프로젝트들을 보며 설계가로 자라고 싶었다. 열심히 했던 학창 시절의 결과물로 CA에 들어왔다. 설계에 진심인 사람들과 함께 일할 수 있어 감사하고 앞으로 설계 능력을 향상시켜 팀에 좋은 영향력을 미치고 싶다. (35일차 김진원) 2004년 설립된 CA조경기술사사무소는 작은 공간의 설계부터 도시 스케일의 계획에 이르는 국내외의 다양한 프로젝트를 수행해왔다. 창의적인 생각으로 새로운 가치를 추구하며, 공공을 위한 의미 있는 장소를 만들고자 한다. www.cadesign.co.kr [모던스케이프] 미화된 전통, 또 하나의 경관

광화문 월대(月臺)가 2023년 10월 15일 대중에게 공개됐다. 월대 복원 논의는 1990년부터 추진된 경복궁 복원 사업과 궤를 같이했다. 어느 학예사의 눈썰미로 동구릉 구석에 쌓여 있던 부재가 월대의 것임을 알게 되었고, 호암미술관 희원(熙園)에 있던 서수상(瑞獸像)을 기증받은 운까지 따라, 복원의 진정성 측면에서 큰 힘을 실을 수 있게 되었다. 월대 앞 공간은 경관적으로만 보면 나쁘지 않다. 기존에는 사직로가 광화문에 맞닿아 있어 궁궐 주변이 옹색했다면, 지금은 남북으로 48.7m, 동서로 29.7m에 달하는 월대 덕분에 궁궐 정문 주변에 여유 공간이 확보됐다. 광화문 좌우에 있다가 월대 앞으로 옮겨진 해치상은 어도 앞머리를 장식한 서수와 소맷돌, 월대 좌우의 동자주 등 과 함께 조선 정궁의 정 남문으로서 광화문의 위엄과 품격을 높이는 역할을 했다. 하지만 광화문 월대 복원의 필요성이나 고증의 정확성 등 근원적인 문제를 비판하는 의견도 적지 않다. 예부터 월대는 궁궐 전각 앞에 두는 것이지, 광화문처럼 문 앞에 두는 시설은 아니었다. 예외적으로, 1431년 음력 3월 29일, 예조판서가 중국 사신들이 출입하는 광화문 주변이 누추하고 관리들의 하마처(下馬處)가 마땅치 않음을 이유로 광화문에 월대를 조성할 것을 건의한 바 있었지만, 세종은 바쁜 농사철에 백성들을 동원할 수는 없다며 불허했다. 그리고 수백 년이 지나도록 광화문 앞에는 월대가 없었다. 우리가 옛 사진에서 확인할 수 있는 월대는 1866년 음력 3월 3일(고종 3년)에 완공된 것으로, 대원군의 경복궁 중건 사업과 맞물려 있다. 대원군이 경복궁 중건 사업을 추진한 데는 왕의 권위와 위엄을 회복하기 위한 이유가 있었고 광화문의 월대 조성도 이와 무관하지 않다. 하지만 공교롭게도 광화문 월대가 위상을 지킬 수 있었던 시간은 길어야 30년 정도였다. 1897년 고종이 대한제국을 선포하면서 경운궁(지금의 덕수궁)을 정궁으로 공식화했기 때문이다. 이번 복원 사업은 월대의 수명만큼이나 오래 걸렸다. 1923년 부설된 전차 선로만 아니었다면 불필요했을 일련의 논의는 도로망 변경에 따른 교통 문제까지 더하여 당분간은 현재진행형일 것이다. 하지만 월대는 경복궁의 온전한 시설로 자리매김하여 종국에는 국가 권위의 계승을 상징하는 요소로 안착할 것이다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 참고문헌 신형준, “光化門 ‘月臺’ 복원자료 찾았다”, 「조선일보」 1996년 8월 9일. 노주석, “광화문 월대는 여전히 미완성”, 「파이낸셜뉴스」 2023년 10월 25일. 박종인, “광화문 월대는 없었다: 가짜역사와 시민 편의”, 「조선일보」 2023년 5월 30일. 그림 출처 그림 1. 박세희, “‘왕건의 상징’ 48m×29m 공간…궁궐행사·백성소통 ‘다중 역할’”, 「문화일보」 2023년 5월 2일. 그림 2. 임소정, “100년 만에 다시 걷는 역사의 길…광화문 월대·현판 오늘 공개”, 「MBC 뉴스」 2023년 10월 15일.

[모던스케이프] 미화된 전통, 또 하나의 경관

광화문 월대(月臺)가 2023년 10월 15일 대중에게 공개됐다. 월대 복원 논의는 1990년부터 추진된 경복궁 복원 사업과 궤를 같이했다. 어느 학예사의 눈썰미로 동구릉 구석에 쌓여 있던 부재가 월대의 것임을 알게 되었고, 호암미술관 희원(熙園)에 있던 서수상(瑞獸像)을 기증받은 운까지 따라, 복원의 진정성 측면에서 큰 힘을 실을 수 있게 되었다. 월대 앞 공간은 경관적으로만 보면 나쁘지 않다. 기존에는 사직로가 광화문에 맞닿아 있어 궁궐 주변이 옹색했다면, 지금은 남북으로 48.7m, 동서로 29.7m에 달하는 월대 덕분에 궁궐 정문 주변에 여유 공간이 확보됐다. 광화문 좌우에 있다가 월대 앞으로 옮겨진 해치상은 어도 앞머리를 장식한 서수와 소맷돌, 월대 좌우의 동자주 등 과 함께 조선 정궁의 정 남문으로서 광화문의 위엄과 품격을 높이는 역할을 했다. 하지만 광화문 월대 복원의 필요성이나 고증의 정확성 등 근원적인 문제를 비판하는 의견도 적지 않다. 예부터 월대는 궁궐 전각 앞에 두는 것이지, 광화문처럼 문 앞에 두는 시설은 아니었다. 예외적으로, 1431년 음력 3월 29일, 예조판서가 중국 사신들이 출입하는 광화문 주변이 누추하고 관리들의 하마처(下馬處)가 마땅치 않음을 이유로 광화문에 월대를 조성할 것을 건의한 바 있었지만, 세종은 바쁜 농사철에 백성들을 동원할 수는 없다며 불허했다. 그리고 수백 년이 지나도록 광화문 앞에는 월대가 없었다. 우리가 옛 사진에서 확인할 수 있는 월대는 1866년 음력 3월 3일(고종 3년)에 완공된 것으로, 대원군의 경복궁 중건 사업과 맞물려 있다. 대원군이 경복궁 중건 사업을 추진한 데는 왕의 권위와 위엄을 회복하기 위한 이유가 있었고 광화문의 월대 조성도 이와 무관하지 않다. 하지만 공교롭게도 광화문 월대가 위상을 지킬 수 있었던 시간은 길어야 30년 정도였다. 1897년 고종이 대한제국을 선포하면서 경운궁(지금의 덕수궁)을 정궁으로 공식화했기 때문이다. 이번 복원 사업은 월대의 수명만큼이나 오래 걸렸다. 1923년 부설된 전차 선로만 아니었다면 불필요했을 일련의 논의는 도로망 변경에 따른 교통 문제까지 더하여 당분간은 현재진행형일 것이다. 하지만 월대는 경복궁의 온전한 시설로 자리매김하여 종국에는 국가 권위의 계승을 상징하는 요소로 안착할 것이다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 참고문헌 신형준, “光化門 ‘月臺’ 복원자료 찾았다”, 「조선일보」 1996년 8월 9일. 노주석, “광화문 월대는 여전히 미완성”, 「파이낸셜뉴스」 2023년 10월 25일. 박종인, “광화문 월대는 없었다: 가짜역사와 시민 편의”, 「조선일보」 2023년 5월 30일. 그림 출처 그림 1. 박세희, “‘왕건의 상징’ 48m×29m 공간…궁궐행사·백성소통 ‘다중 역할’”, 「문화일보」 2023년 5월 2일. 그림 2. 임소정, “100년 만에 다시 걷는 역사의 길…광화문 월대·현판 오늘 공개”, 「MBC 뉴스」 2023년 10월 15일. 바람, 풀, 그리고 정원 2023 서울정원박람회

월드컵공원 하늘공원에서, 10월 6일부터 12일까지

지난 10월 6일부터 12일(상설 전시는 11월 15일까지)까지, 2023 서울정원박람회가 월드컵공원 하늘공원에서 개최됐다. 이번 정원박람회의 주제는 ‘바람, 풀, 그리고 정원’으로, 개최지인 하늘공원의 억새밭을 떠올리게 한다. 같은 주제로 전문가·학생·시민이 조성한 정원을 선보이고, 정원산업전과 정원문화프로그램을 통해 다양한 볼거리와 즐길거리를 선사했다. 억새밭 사이로 초청정원, 전문 정원 작가들이 선보이는 작가정원, 조경에 관심 있는 학생들이 만든 학생정원, 정원을 좋아하는 일반 시민들이 참여한 모아정원, 이벤트 성격의 소규모 정원인 포토가든 등 40개의 정원이 조성됐다. 초청정원은 2022년 서울시 조경상 대상을 수상한 조용준 소장(CA조경기술사사무소)이 만들었다. 올해 작가정원 금상은 ‘자연과의 조우: 기운생동氣韻生動’의 이상수 소장(스튜디오201)이 차지했다. 이상수는 “설계만 거의 15년을 해왔지만 직접 시공을 하는 건 처음이라 어려운 점도 있었다. 하지만 많은 분이 도움을 주어 수상을 할 수 있었다”며 사무실 식구들과 홍광호 소장(리스케이프), 차용준 소장(지오가든), 안성연 소장(피오니홈앤가든)에게 감사의 인사를 전했다. 이번 정원박람회는 하늘공원의 대표 가을 행사인 서울억새축제(10월 14일~20일)와 함께 열려 정원박람회를 잘 모르는 일반 방문객도 정원 문화를 가볍게 체험하고 갈 수 있는 기회를 제공했다. 오세훈 시장은 “서울의 주거 형태 절반 이상이 아파트이기 때문에 시민들에게 녹지, 정원, 풀, 숲 등의 공간은 로망”이라며 “이런 녹지를 시민들이 일상 속에서 접할 수 있도록 도심 곳곳에 더 많이 만들어 나가는 게 시의 사명이다. 서울정원박람회를 서울시의 대표 문화 관광 상품으로 키워 나가겠다”고 강조했다. 시민들에게 다양한 방식의 여가를 선사한 정원박람회의 정원 중 초청정원과 작가정원을 소개한다. 초청정원, 소리의 정원, 조용준 소리의 정원은 억새 군락 속 드러나지 않는 지름 9m의 콘크리트 원판이다. 1.2m 높이로 띄운 원판은 주변을 바라볼 수 있는 전망대 역할을 하고, 쓰레기 산이었던 하늘공원의 자연과 인공의 소리를 담고 있다. 2023년 7, 8월 두 달 동안 채집한 소리를 세 개 주제로 분류해 정리했다. 소리를 탐구하는 것은 또 다른 부분의 자연을 이해하는 일이기 때문이다. QR코드를 새긴 11개의 반사판을 원판을 따라 배치했다. 원판의 QR코드를 찍거나 앱스토어를 이용하면 ‘소리의 정원’ 애플리케이션을 다운받아 조용준이 채집한 소리를 들을 수 있다. 원판 중심에는 하늘공원에서 자라는 식물들로 만든 25개의 레진 아트 작품을 설치했다. 소리의 정원에 담긴 다양한 하늘공원의 소리는 땅의 과거와 현재를, 인공과 자연을, 정원과 사람을 잇는 매개체가 되어준다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

바람, 풀, 그리고 정원 2023 서울정원박람회

월드컵공원 하늘공원에서, 10월 6일부터 12일까지

지난 10월 6일부터 12일(상설 전시는 11월 15일까지)까지, 2023 서울정원박람회가 월드컵공원 하늘공원에서 개최됐다. 이번 정원박람회의 주제는 ‘바람, 풀, 그리고 정원’으로, 개최지인 하늘공원의 억새밭을 떠올리게 한다. 같은 주제로 전문가·학생·시민이 조성한 정원을 선보이고, 정원산업전과 정원문화프로그램을 통해 다양한 볼거리와 즐길거리를 선사했다. 억새밭 사이로 초청정원, 전문 정원 작가들이 선보이는 작가정원, 조경에 관심 있는 학생들이 만든 학생정원, 정원을 좋아하는 일반 시민들이 참여한 모아정원, 이벤트 성격의 소규모 정원인 포토가든 등 40개의 정원이 조성됐다. 초청정원은 2022년 서울시 조경상 대상을 수상한 조용준 소장(CA조경기술사사무소)이 만들었다. 올해 작가정원 금상은 ‘자연과의 조우: 기운생동氣韻生動’의 이상수 소장(스튜디오201)이 차지했다. 이상수는 “설계만 거의 15년을 해왔지만 직접 시공을 하는 건 처음이라 어려운 점도 있었다. 하지만 많은 분이 도움을 주어 수상을 할 수 있었다”며 사무실 식구들과 홍광호 소장(리스케이프), 차용준 소장(지오가든), 안성연 소장(피오니홈앤가든)에게 감사의 인사를 전했다. 이번 정원박람회는 하늘공원의 대표 가을 행사인 서울억새축제(10월 14일~20일)와 함께 열려 정원박람회를 잘 모르는 일반 방문객도 정원 문화를 가볍게 체험하고 갈 수 있는 기회를 제공했다. 오세훈 시장은 “서울의 주거 형태 절반 이상이 아파트이기 때문에 시민들에게 녹지, 정원, 풀, 숲 등의 공간은 로망”이라며 “이런 녹지를 시민들이 일상 속에서 접할 수 있도록 도심 곳곳에 더 많이 만들어 나가는 게 시의 사명이다. 서울정원박람회를 서울시의 대표 문화 관광 상품으로 키워 나가겠다”고 강조했다. 시민들에게 다양한 방식의 여가를 선사한 정원박람회의 정원 중 초청정원과 작가정원을 소개한다. 초청정원, 소리의 정원, 조용준 소리의 정원은 억새 군락 속 드러나지 않는 지름 9m의 콘크리트 원판이다. 1.2m 높이로 띄운 원판은 주변을 바라볼 수 있는 전망대 역할을 하고, 쓰레기 산이었던 하늘공원의 자연과 인공의 소리를 담고 있다. 2023년 7, 8월 두 달 동안 채집한 소리를 세 개 주제로 분류해 정리했다. 소리를 탐구하는 것은 또 다른 부분의 자연을 이해하는 일이기 때문이다. QR코드를 새긴 11개의 반사판을 원판을 따라 배치했다. 원판의 QR코드를 찍거나 앱스토어를 이용하면 ‘소리의 정원’ 애플리케이션을 다운받아 조용준이 채집한 소리를 들을 수 있다. 원판 중심에는 하늘공원에서 자라는 식물들로 만든 25개의 레진 아트 작품을 설치했다. 소리의 정원에 담긴 다양한 하늘공원의 소리는 땅의 과거와 현재를, 인공과 자연을, 정원과 사람을 잇는 매개체가 되어준다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 2023 대구정원박람회

파워풀 대구, 정원과 함께하는 미래도시/대구 금호강 하중도에서, 10월 13일부터 10월 17일까지

금호강의 가을 정취를 느낄 수 있는 2023 대구정원박람회(이하 정원박람회)가 10월 13일부터 5일간 대구 금호강 하중도에서 개최됐다. 이번 정원박람회는 ‘파워풀 대구, 정원과 함께하는 미래도시’를 주제로 시민에게 정원 문화를 소개하고 알리는 시간을 마련해 하중도를 대구의 새로운 명소로 만들고자 했다. 대구시 산림녹지과가 주최한 이번 정원박람회는 대구에서 열리는 첫 번째 정원박람회다. 개최 장소인 금호강 하중도는 강의 퇴적물이 쌓여서 만들어진 섬이다. 원래는 쓰레기가 방치된 버려진 땅이었는데, 유채꽃과 억새, 코스모스 등을 심어 강의 생태계를 복원한 생태 공원으로 거듭났다. 이번 정원박람회는 금호강의 아름다운 수변과 가을의 정취를 느낄 수 있는 코스모스 들판을 배경으로 학생정원 등 다양한 전시정원과 프로그램을 마련해 대구 시민들에게 새로운 즐길 거리를 제 공했다. 정원토크쇼 지난 9월 6일, 정원박람회 개최를 맞이해 사전행사인 정원토크쇼를 경북대학교 글로벌플라자 경하홀에서 진행했다. ‘정원을 가꾸는 마음’이라는 주제로 국내 정원 전문가 3인의 강연을 통해 정원에 대한 경험과 노하우를 시민, 학생들과 공유하는 시간을 가졌다. 김봉찬 대표(더가든), 박원순 실장(국립세종수목원 전시원), 이병철 부사장(보성그룹)이 강연자로 참석했다. 김봉찬 대표는 ‘자연에서 배우는 정원’이라는 주제로 장소의 혼, 습원의 풍경 등 다양한 키워드를 통해 자연이 만들어 내는 경관과 정원 사례를 공유했다. 나무와 나무 사이의 틈이 만들어 내는 분위기, 베케의 400년 된 돌담이 전해주는 감동, 야외 주차장 인근에서 자란 띠가 자연스럽게 바람에 흔들리며 만들어 내는 경관 등 우리가 미처 발견하지 못하고 지나쳤던 신비로운 자연의 경관과 더불어 정원이 가진 의미에 대해서 설명했다. 김봉찬 대표는 “정원이 자리할 땅과 하늘을 어떻게 더 신비롭게 느껴지게 할 것인지 고민하는 태도가 정원을 조성하는 데 도움이 될 것이다. 좋은 정원을 만들고자 한다면, 다른 사람이 만든 정원을 보러 다니는 것에서 그치지 말고 내가 지닌 땅이 최고가 되게 노력해야 한다”고 강조했다. 박원순 실장은 ‘정원의 발견: 상상 그 이상의 정원’을 주제로 에덴동산, 자연주의, 픽처레스크 등 세계 정원의 역사와 흐름을 살펴보고 다양한 정원 연출법을 소개했다. ‘화들짝 나비가 돼 꽃을 만난다’라는 주제로 전 세계 나비를 볼 수 있는 나비 정원, 해수면이 높아지고 바다 온도가 높아지는 현상을 표현한 바다 정원 등 국립세종수목원에서 연출한 전시정원에 대해 설명했다. 박원순 실장은 정원을 조성할 때 어느 요소 하나에 초점을 맞추기보단, 정원을 통해 다양한 문화를 만드는 것의 중요성을 말했다. 이병철 부사장은 ‘정원의 해석’을 주제로 정원의 예술성에 주목했다. 부차트 가든(Butchart Garden), 스토우 가든(Stowe Garden), 솔라시도 등을 소개하며 각 정원의 예술성과 특징에서 비롯되는 정원의 매력에 대해서 이야기했다. 나아가 정원이 주목받는 현상에 대해서 말하며 정원의 다양한 매력을 더욱 널리 알리려면 다양한 분야와의 협업이 필요하다고 강조했다. 강연 후 청중과 소통하는 시간을 가졌다. 정원박람회 시민정원 및 학생정원 참가자를 비롯해 정원에 관심이 많은 시민이 참석한 만큼 정원 조성에 대한 질문이 많았다. 강연자들은 정원 분야 선배로서 조언을 건넸다. 이병철 부사장은 남의 정원을 따라 만드는 것보다 나만의 정원 만들기의 필요성을 강조했고, 김봉찬 대표는 성급한 접근 대신 꾸준한 작업의 필요성을 강조하며 성실하게 작업을 이어 나갈 수 있는 끈기의 중요성을 말했다. 박원순 실장은 무리하지 말고 작은 구역이라도 가꾸며 정원에 대한 취향과 지식을 쌓는 것이 필요하다고 설명했다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

2023 대구정원박람회

파워풀 대구, 정원과 함께하는 미래도시/대구 금호강 하중도에서, 10월 13일부터 10월 17일까지

금호강의 가을 정취를 느낄 수 있는 2023 대구정원박람회(이하 정원박람회)가 10월 13일부터 5일간 대구 금호강 하중도에서 개최됐다. 이번 정원박람회는 ‘파워풀 대구, 정원과 함께하는 미래도시’를 주제로 시민에게 정원 문화를 소개하고 알리는 시간을 마련해 하중도를 대구의 새로운 명소로 만들고자 했다. 대구시 산림녹지과가 주최한 이번 정원박람회는 대구에서 열리는 첫 번째 정원박람회다. 개최 장소인 금호강 하중도는 강의 퇴적물이 쌓여서 만들어진 섬이다. 원래는 쓰레기가 방치된 버려진 땅이었는데, 유채꽃과 억새, 코스모스 등을 심어 강의 생태계를 복원한 생태 공원으로 거듭났다. 이번 정원박람회는 금호강의 아름다운 수변과 가을의 정취를 느낄 수 있는 코스모스 들판을 배경으로 학생정원 등 다양한 전시정원과 프로그램을 마련해 대구 시민들에게 새로운 즐길 거리를 제 공했다. 정원토크쇼 지난 9월 6일, 정원박람회 개최를 맞이해 사전행사인 정원토크쇼를 경북대학교 글로벌플라자 경하홀에서 진행했다. ‘정원을 가꾸는 마음’이라는 주제로 국내 정원 전문가 3인의 강연을 통해 정원에 대한 경험과 노하우를 시민, 학생들과 공유하는 시간을 가졌다. 김봉찬 대표(더가든), 박원순 실장(국립세종수목원 전시원), 이병철 부사장(보성그룹)이 강연자로 참석했다. 김봉찬 대표는 ‘자연에서 배우는 정원’이라는 주제로 장소의 혼, 습원의 풍경 등 다양한 키워드를 통해 자연이 만들어 내는 경관과 정원 사례를 공유했다. 나무와 나무 사이의 틈이 만들어 내는 분위기, 베케의 400년 된 돌담이 전해주는 감동, 야외 주차장 인근에서 자란 띠가 자연스럽게 바람에 흔들리며 만들어 내는 경관 등 우리가 미처 발견하지 못하고 지나쳤던 신비로운 자연의 경관과 더불어 정원이 가진 의미에 대해서 설명했다. 김봉찬 대표는 “정원이 자리할 땅과 하늘을 어떻게 더 신비롭게 느껴지게 할 것인지 고민하는 태도가 정원을 조성하는 데 도움이 될 것이다. 좋은 정원을 만들고자 한다면, 다른 사람이 만든 정원을 보러 다니는 것에서 그치지 말고 내가 지닌 땅이 최고가 되게 노력해야 한다”고 강조했다. 박원순 실장은 ‘정원의 발견: 상상 그 이상의 정원’을 주제로 에덴동산, 자연주의, 픽처레스크 등 세계 정원의 역사와 흐름을 살펴보고 다양한 정원 연출법을 소개했다. ‘화들짝 나비가 돼 꽃을 만난다’라는 주제로 전 세계 나비를 볼 수 있는 나비 정원, 해수면이 높아지고 바다 온도가 높아지는 현상을 표현한 바다 정원 등 국립세종수목원에서 연출한 전시정원에 대해 설명했다. 박원순 실장은 정원을 조성할 때 어느 요소 하나에 초점을 맞추기보단, 정원을 통해 다양한 문화를 만드는 것의 중요성을 말했다. 이병철 부사장은 ‘정원의 해석’을 주제로 정원의 예술성에 주목했다. 부차트 가든(Butchart Garden), 스토우 가든(Stowe Garden), 솔라시도 등을 소개하며 각 정원의 예술성과 특징에서 비롯되는 정원의 매력에 대해서 이야기했다. 나아가 정원이 주목받는 현상에 대해서 말하며 정원의 다양한 매력을 더욱 널리 알리려면 다양한 분야와의 협업이 필요하다고 강조했다. 강연 후 청중과 소통하는 시간을 가졌다. 정원박람회 시민정원 및 학생정원 참가자를 비롯해 정원에 관심이 많은 시민이 참석한 만큼 정원 조성에 대한 질문이 많았다. 강연자들은 정원 분야 선배로서 조언을 건넸다. 이병철 부사장은 남의 정원을 따라 만드는 것보다 나만의 정원 만들기의 필요성을 강조했고, 김봉찬 대표는 성급한 접근 대신 꾸준한 작업의 필요성을 강조하며 성실하게 작업을 이어 나갈 수 있는 끈기의 중요성을 말했다. 박원순 실장은 무리하지 말고 작은 구역이라도 가꾸며 정원에 대한 취향과 지식을 쌓는 것이 필요하다고 설명했다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부 정영선, 2023 제프리 젤리코 상 수상

제59차 IFLA 세계조경가대회, 스웨덴 스톡홀름에서

지난 9월 28일, 스웨덴 스톡홀름과 케냐 나이로비에서 제59차 IFLA 세계조경가대회가 개최됐다. 같은 날 스톡홀름에서 열린 시상식에서 한국의 조경가 정영선이 제프리 젤리코 상(IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award 2023)을 수상했다. 제프리 젤리코 상은 조경계획과 설계, 관리, 교육 등 조경 전 분야를 대상으로 세계적 수준의 업적을 선보이거나 활동을 펼친 조경가에게 수여하는 상이다. 2005년 피터 워커(Peter Walker)를 시작으로 2009년 버나드라수스(Bernard Lassus), 2011년 코넬리아 한 오버랜더(Cornelia Hahn Oberlander)까지 4년마다 한 명의 수상자를 선정했고, 그 다음해부터는 매년 한 명의 수상자를 뽑고 있다. 올해 심사위원단과 IFLA 의장은 “정영선은 조경 분야에 상당한 기여를 하고 탁월한 업적을 이룬 전문가이며 서양에서 유래된 낯선 개념의 조경을 한국적 상황에 맞게 번역해냈다. 또한 청계천 복원, 선유도공원 등의 프로젝트를 통해 자연과 도시의 조화를 추구하고, 건조 환경에 자연의 과정을 통합하며, 과거 산업 유산을 지우기보다 새로운 디자인의 일부로 만드는 세계적 트렌드를 예측해 한국 조경의 새로운 지평을 열었다. 이러한 작업에서 오늘날 조경 분야의 주요 관심사인 회복탄력성과 지속가능성에 대한 고민을 읽어낼 수 있다. 정영선의 작품은 세계적 영향을 끼쳤고 조경이라는 직업에도 영향을 미치고 있다”고 평가했다. 정영선의 탁월한 설계 능력과 시적 감성, 50여 년간 쌓아온 전문성이 수상에 큰 영향을 미쳤다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부

정영선, 2023 제프리 젤리코 상 수상

제59차 IFLA 세계조경가대회, 스웨덴 스톡홀름에서

지난 9월 28일, 스웨덴 스톡홀름과 케냐 나이로비에서 제59차 IFLA 세계조경가대회가 개최됐다. 같은 날 스톡홀름에서 열린 시상식에서 한국의 조경가 정영선이 제프리 젤리코 상(IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award 2023)을 수상했다. 제프리 젤리코 상은 조경계획과 설계, 관리, 교육 등 조경 전 분야를 대상으로 세계적 수준의 업적을 선보이거나 활동을 펼친 조경가에게 수여하는 상이다. 2005년 피터 워커(Peter Walker)를 시작으로 2009년 버나드라수스(Bernard Lassus), 2011년 코넬리아 한 오버랜더(Cornelia Hahn Oberlander)까지 4년마다 한 명의 수상자를 선정했고, 그 다음해부터는 매년 한 명의 수상자를 뽑고 있다. 올해 심사위원단과 IFLA 의장은 “정영선은 조경 분야에 상당한 기여를 하고 탁월한 업적을 이룬 전문가이며 서양에서 유래된 낯선 개념의 조경을 한국적 상황에 맞게 번역해냈다. 또한 청계천 복원, 선유도공원 등의 프로젝트를 통해 자연과 도시의 조화를 추구하고, 건조 환경에 자연의 과정을 통합하며, 과거 산업 유산을 지우기보다 새로운 디자인의 일부로 만드는 세계적 트렌드를 예측해 한국 조경의 새로운 지평을 열었다. 이러한 작업에서 오늘날 조경 분야의 주요 관심사인 회복탄력성과 지속가능성에 대한 고민을 읽어낼 수 있다. 정영선의 작품은 세계적 영향을 끼쳤고 조경이라는 직업에도 영향을 미치고 있다”고 평가했다. 정영선의 탁월한 설계 능력과 시적 감성, 50여 년간 쌓아온 전문성이 수상에 큰 영향을 미쳤다. *환경과조경427호(2023년 11월호)수록본 일부