-

[CODA] 나란히 앉아 인터뷰하기

[CODA] 나란히 앉아 인터뷰하기

후드 티나 맨투맨이 익숙하지만 이날만큼은 블라우스와 재킷을 집어 든다.조금 허전해 보이는 손목에는 팔찌보다는 시계가 제격,노트북과 태블릿PC,공들여 작성한 질문지까지 챙겨 넣으면 인터뷰가 있는 날 출근 준비가 그제야 끝난다. 2015년 말에 입사했으니 이제4년 차 편집자,여전히 기획과 취재,편집,기사 쓰기 등 어려운 것투성이지만 그중에서도 가장 긴장되는 일을 뽑으라면 역시 인터뷰만 한 게 없다.썩 외향적이지 않고 말주변이 좋은 편도 아니기에,낯선 상대와 대화하는 일은 상상만으로 허리를 꼿꼿히 세우게 만들고 입안을 바싹 마르게 한다.

잡지 만드는 게 꿈이기만 했던 시절, 인터뷰는 뭔가 멀고도 신기한 전문적인 영역의 일이었다. 멋들어진 단어가 가득하지만, 결코 오글거리진 않은 문장으로 정리된 인터뷰는 잘 정돈된 공간에 앉아 의미 있는 대화를 나누는 인텔리를 떠올리게 했다. “다들 어쩜 그렇게 멋있게 말할까? 굉장히 멋진 말로 이루어진 질문이 10줄쯤 나오면 그것보다 더 멋있는 말로 이루어진 대답이 20줄쯤 나왔다”1는 누군가의 글이 딱 내 마음 같았다. 긴장감 넘치는 랠리처럼 이어지는 문답을 읽고 있으면 내용을 다 이해하지 못하면서도 똑똑해진 듯한 기분에 사로잡히곤 했다. “나는 그 멋진 말들에 압도됐다. 아니 세상에 어떻게 이렇게 멋있고 날카롭고 사색적인 질문을 할 수가 있지?”2

그러니 난생처음 인터뷰 자리에 동행했을 때의 기억이 아직도 생생한 건 당연한 일일 테다. 정식 인터뷰어가 아닌 경험을 쌓기 위한 신입 기자로서 함께하는 것이었지만, 내게도 인터뷰 질문지가 쥐어졌다. 얼마나 시적이고 함축적인 문장이 가득할까, 그런 기대감에 부풀어 있었다. 그런데 예상과 달리 질문지는 시적이기보단 체계적이었고, 함축적이기보단 치밀했다. 완고하진 않지만 어느 정도 틀을 잡아줄 줄기 질문들 밑에 여러 가능성과 이야기의 확장성을 염두에 둔 가지 질문들이 담뿍했다. 그 모양이 당신도 모르는 당신의 이야기를 끌어내겠다는 포부로 가득한 전략서 같았다. 하지만 사람과 사람이 만나 이루는 모든 일이 그렇듯, 잘 짜인 질문지도 현장에서 완벽한 마스터플랜이 되어주지는 못했다. 대화는 질문지를 탈출해 생각지 못한 방향으로 잘도 뻗어 나갔다. “다시 이야기로 돌아가서”를 몇 번 반복하고서야 간신히 본래의 주제로 돌아오는가 싶더니 이번에는 저쪽으로 삐죽, 또다시 이야기가 샌다. 신입 기자의 초조함이 불안함으로 바뀔 즈음 인터뷰이가 웃으며 맞장구를 쳤다. 그 잠깐 사이에 이야기의 흐름이 바뀌었다. 질문지에는 없는 내용이었다. 하지만 인터뷰 주제와 잘 어울렸고, 그 어디에서도 들어본 적이 없어 신선했다. 질문과 답변 사이 침묵의 길이가 짧아지고 대화에 발랄한 리듬이 얹어질 때, 글자로 빼곡한 인터뷰지가 사실 이 순간을 위해 준비된 것이었구나 하고 깨달았다. 이 찰나를 맞이하는 게 이렇게 즐겁다면 주제에서 아슬아슬하게 비껴가는 대화에 마음을 졸이는 일도 꽤 견딜만한 기다림의 시간이었구나 하는 생각도 함께 했다.

약 18년간 전문 인터뷰어로 활동하며 50여 권의 인터뷰집을 펴낸 지승호는 “인터뷰는 기술이 아니고 태도”3라 말한다. 사람을 대하는 태도에서 존중이 느껴진다면 누구나 편하게 자신의 이야기를 꺼내고, 철저한 사전 조사는 상대를 이해하는 가장 좋은 방법인 동시에 상대에게 신뢰감을 주어 인터뷰 결과에 큰 영향을 미치는 요소라는 것이다. 인물에 대해서는 인터뷰이의 작품이나 글, 다른 매체와의 인터뷰 등을 통해 탐구하면 된다지만, “20년 된 친구에게도 못한 얘기”를 하게 만드는 편안함은 어떻게 만들 수 있을까. 문득 2019년 1월호에 실린 조경가 김호윤과 배정한 편집주간의 인터뷰 서문이 떠올랐다. “서로 긴장한 인터뷰이와 인터뷰어, 마주 보지 않고 같은 방향을 보며 소장 방의 사이드 테이블에 나란히 자리를 잡았다.” 때로는 서로를 보는 것보다 같은 곳을 바라보는 것이 라포르rapport형성에 도움을 줄 수 있지 않을까. 다음번 인터뷰 장소로는 창밖 풍경이 예쁜 카페를 물색해봐야겠다.

각주 정리

1. 박찬용, 『잡지의 사생활』, 세이지, 2019, p.93.

2. 같은 책, p.93.

3. 엄지혜, “인터뷰어 지승호 ‘내레이션이 너무 많으면, 다큐도 재미없잖아요’”,「채널예스」 2015년 6월 10일.

-

[PRODUCT] 녹화율 67%를 자랑하는 ‘리비오그린’

블록 내 넓은 식재 공간으로 잔디 활착률을 높인 제품

[PRODUCT] 녹화율 67%를 자랑하는 ‘리비오그린’

블록 내 넓은 식재 공간으로 잔디 활착률을 높인 제품

리비오 에코디자인연구소Livio Eco Design Institute가 신제품 ‘리비오그린Liviogreen’ 잔디 블록을 출시했다. 리비오그린은 잔디 생육에 최적화된 환경을 제공해 인공 지반의 녹화율과 배수 기능을 효율적으로 높이는 제품이다. 기존의 소형 잔디 블록은 내부 식재 공간이 협소해 잔디 활착률이 낮았다. 하지만 리비오그린은 블록 상부에 폭 100mm, 깊이 40mm의 U자형 식재 공간을 두어 좀 더 많은 토양을 보유할 수 있다.

또한 뿌리가 좌우로 넓게 뻗어 나갈 수 있어 잔디 분포를 균일하게 유지하는 데 도움이 된다. 67%의 높은 녹화율을 자랑하는 리비오그린은 큰 하중에도 잘 견딜 수 있도록 제작되어, 많은 사람이 지나는 보행로나 광장, 주차장 등 다양한 공간에서 활용될 것으로 기대된다.

리비오그린은 게릴라성 집중 호우에 대응하거나 여름철 도시 열섬 현상을 완화하는 공간을 조성하기에도 적합하다. 배수 기능이 필요한 공간에는 블록의 식재 공간에 식물 대신 자갈을 넣어 투수성을 높일 수 있으며, 잔디의 증산 작용으로 노면 온도 상승 억제 효과도 기대할 수 있다. 공간 미화가 주된 목적이고 유지 관리의 편의성을 중시한다면, 토양 대신 인조 잔디를 채워 세련된 선형 녹지를 연출하는 것도 가능하다.

TEL.02-6928-5588 WEB.hilyung77.blog.me

-

[에디토리얼] 바우하우스 다시 읽기

[에디토리얼] 바우하우스 다시 읽기

조경의 모더니즘은 여전히 논쟁거리다. 제1차 세계대전 이후, 세계 정치와 경제의 무게 중심은 유럽에서 미국으로 속속 이동했다. 예술과 문화 전반의 주류 역사도 대서양을 건넜다. 1930년대 말, 댄 카일리, 개릿 엑보, 제임스 로즈 삼총사에 이르러 미국의 모더니즘 조경이 본격적인 궤도에 오르기 시작한다. 이들은 1920~1930년대 프랑스 모더니즘 조경을 미국에 소개한 플레처 스틸, 최초의 모더니스트 조경가라 일컬어지는 토마스 처치, 영국의 조경 이론가 크리스토퍼 터나드로부터 자양분을 얻었다. 그러나 카일리, 엑보, 로즈의 모더니즘 정신에 더 결정적인 영향을 미친 한 인물이 있다. 다름 아닌 바우하우스(Bauhaus)의 초대 교장 발터 그로피우스다.

독일 바우하우스는 설립 14년 만에 나치에 의해 폐교됐다. 바우하우스의 교수진과 바우하우스 출신 인재들은 뿔뿔이 흩어졌고, 적지 않은 이들이 정치적 박해를 피해 미국으로 망명했다. 미스 반 데어 로에는 시카고의 일리노이 공대에 자리를 잡았고, 발터 그로피우스는 하버드를 택했다. 그로피우스가 ‘기능주의에 따른 합리적 기계 미학’이라는 바우하우스 디자인 정신을 바탕으로 하버드의 건축 풍토를 혁신하고 미국 건축에 모더니즘의 씨앗을 뿌리던 바로 그 시기에, 카일리, 엑보, 로즈는 하버드 조경학과의 대학원생이었다. 이들은 보자르(beaux-arts)전통에 함몰되어 있던 조경학과의 장식적 교육에 반기를 들고 그로피우스식의 혁신적 디자인 교육을 요구했다. 이른바 ‘하버드의 반란(Harvard Rebellion)’이다. 반란은 성공했다. 젊은 대학원생이었음에도 불구하고 그들은 여러 저널의 지면을 확보하며 조경이 왜 모더니즘을 수용해야 하는지 역설했고, 화려한 조명을 받으며 작품 활동을 전개하기 시작한다.

이 반란자 삼총사의 모더니즘 조경에 대한 평가는 엇갈린다. 이들은 건축과 디자인의 모더니즘 정신을 뒤따르며 역사적 양식을 부정했다. 역사를 거부하기 위해 강한 공간적 위계를 갖는 축선을 피하고 연속적이고 수평적인 비위계 공간을 시도했다. 그러나 그들의 실험은 새로운 시대의 생활 양식을 담아내고자 한 바우하우스 디자인 정신의 민주적·일상적·실용적 이념을 정면으로 마주했다기보다는 시각과 형태 중심의 피상적 모더니즘에 그쳤다는 의혹으로부터 자유롭지 않다. 건축, 가구 디자인, 제품 디자인의 모더니즘이 단순화와 규격화를 바탕으로 표준과 대량 생산이라는 성과를 거두었다면, 스타일 위주로 흐른 조경의 모더니즘은 ‘무늬만 모더니즘’이었다는 것이다.

2019년은 3·1 독립운동 100주년의 해이기도 하지만, 독일의 바이마르에 바우하우스가 개교한 지 100년이 되는 해이기도 하다. 바우하우스 100주년을 맞아 독일은 물론 세계 전역에서 바우하우스의 성과를 재조명하는 전시회와 학술 행사가 줄을 잇고 있다. 바우하우스가 없었다면 지금처럼 일상의 삶에 디자인이 공존하지 않았을 것이다. 우리 일상의 집, 가구, 그릇, 각종 제품은 여전히 바우하우스와 모더니즘의 우산 아래에 있다『. 100장면으로 읽는 조경의 역사』(한숲, 2018)의 저자 고정희 박사가 이번 호부터 석 달 간 “바우하우스와 모더니즘 조경”을 연재한다. 궁핍한 경제 상황 속에서도 민주주의와 평등을 지향하던 디자인 집단 바우하우스의 백 년 전 실험 정신, 그들의 유토피아적 에너지 속에서 모더니즘 시대의 조경을 다시 읽는 기회를 마련하고 동시대 조경의 희망과 과제를 발굴하는 단서를 찾을 수 있으리라 기대한다.

그밖에 이번 호에는 학제 간 조경 저널LA+(U-PENN 디자인대학원, 2015년 창간)가 주최한 ‘센트럴 파크 우상 타파 설계공모’의 수상작들을 김정화 박사의 해설과 함께 소개한다. 현대 도시공원의 난공불락의 대명사인 센트럴 파크에 도전하고자 일면 과격한 이름을 달고 진행된 이 실험적 아이디어 공모전의 결과를 주최자인 LA+보다『 환경과조경』이 먼저 싣는 셈이다. 공원과 동시대 도시의 치열한 접면에 대해 도전적으로 질문하는 계기가 되기를 기대한다.

4월호부터 3회에 걸쳐 ‘도면으로 말하기, 디테일로 짓기’를 이어갈 필자는 조용준 소장(CA조경)이다. ‘당신의 사물들’은 이번 호로 막을 내린다.

-

[바우하우스와 모더니즘 조경] 바우하우스의 탄생

[바우하우스와 모더니즘 조경] 바우하우스의 탄생

1919년 독일의 소도시 바이마르(Weima)r에 ‘바우하우스(Bauhaus)’라는 이름의 미술공예학교가 문을 열었다. 기존의 모든 틀을 깨고 새로운 질서를 세우겠다는 급진적 의지로 설립된 개혁 학교였다. 올해 2019년, 설립 100주년을 맞아 독일에선 ‘바우하우스 365일’을 모토로 내걸고 일 년 내내 잔치가 계획되어 있다.

데사우(Dessau)에선 바우하우스 박물관을 새로 짓고 베를린에선 증축하고 있다. 건축과 디자인의 역사에서 바우하우스가 차지하는 의미가 컸던 것은 이해하지만 조금 지나치다 싶을 정도다. 매사에 과장이 없는 독일인들이 왜 이 난리인가. 그것이 궁금하다.

우리는 지금

21세기도 벌써 20년 가까이 지나가고 있다. 이런 시점에서 한물간 20세기 바우하우스와 모더니즘을 다시 꺼내 볼 필요가 있을까? 21세기를 제2의 모더니즘 시대라고도 한다. 정확히 말하자면 1990년대부터 디지털 혁명과 함께 제2의 모더니즘이 시작되었다고 본다. 세계화의 시대라고 그럴듯하게 말하지만 알고 보면 혼돈의 시대다. 우리는 지금 스마트폰이 지휘하는 대로 정보의 대홍수에 떠밀려가고 있다. 목적지가 어딘지 누가 알까?

혹시 비전이 필요하지 않은지? 돌파구를 찾고 싶지 않은지? 갈피를 못 잡아 머릿속이 어수선하지 않은지? 그렇다면 바우하우스를 돌아볼 필요가 있다. 헐벗고 굶주린 상태에서 유토피아적 에너지가 폭발했던 백 년 전의 이야기. 이제 그 에너지가 점차 고갈되어 가고 있는데, 새로운 에너지를 얻을 원천이 우리에겐 없다. 그러나 희망이 없는 것은 아니다.

바우하우스 입학생 하나가 발터 그로피우스(Walter Gropius) 학장에게 이런 질문을 했다고 한다. “여기서 건축사(史)도 배우나요?” 학장님이 답하기를 “바우하우스에서 역사 같은 건 필요 없어요.” 과거와의 완전한 결별. 바우하우스의 설립 취지 중 하나다. 바우하우스 팀들이 근본 없이 막된 인간들이어서 전통을 무시한 것이 아니다. ‘과거에 너무나 된통 당하고 실망을 넘어 절망’했던 까닭에 완전히 등을 돌린 것이다. 이렇게 전통과 결별하고 나면 춥고 외로울 수도 있으나 새로 시작한다는 벅참도 있다. 배수진을 쳤으니 앞으로 나가야 했다. 바우하우스가설립됐던 1919년에 독일은 황제국과 결별하고 공화국을 세웠다. 이보다 더 새로운 출발이 있을까? 민주주의, 평등한 세상, 자유! 젊은 심장이 크게 박동하지 않을 수 없었다. ...(중략)...

* 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부

고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』, 『신의 정원, 나의 천국』, 『고정희의 바로크 정원 이야기』, 『고정희의 독일 정원 이야기』, 『100 장면으 로 읽는 조경의 역사』를 펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역 출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 20세기 유럽 조경사를 주제로 박사 학위를 받았고, 현재는 베를린에 거주하며 써드스페이스 베를린 환경아카데미 대표로 활동하고 있다.

-

베스트레 피오르 파크

Vestre Fjord Park

베스트레 피오르 파크

Vestre Fjord Park

덴마크 북부 도시 알보르그(Aalborg)에 위치한 ‘베스트레 피오르 파크(Vestre Fjord Park)’는 건축물과 야외 공간, 자연 경관이 적절히 조화를 이룬 공공 여가 공간이다. 2009년 알보르그 시는 오래된 알보르그 야외 수영장(Aalborg Friluftsbad)을 개선하고 확장하기로 했다. 대상지는 덴마크에서 가장 큰 규모의 피오르인 림피오르Limfjord(해협)와 인접해 있음에도 불구하고 그 잠재력을 충분히 살리지 못하고 있었다. 이에 시는 야외 수영장을 주변 경관과 어우러지면서 충분한 여가 공간을 제공하는 공원으로 만들고자 2013년 베스트레 피오르파크 설계공모(Arkitektkonkurrence om Helhedsplan for Vestre Fjordpark in Aalborg)를 열었다.

설계 목표는 육지에서 바다로의 접근성을 증대시키고 방문객이 피오르 경관을 더 극적으로 경험하게 하는 것이었다. 이를 위해 공원 입구에서 물가로 곧장 이어지는 진입로를 계획해 편리한 접근을 도모하고, 피오르 경관을 해치지 않으면서 탁 트인 전망도 확보하는 건축 계획을 세웠다. 화려한 표현은 절제하고 단순한 재료를 사용해 목재의 물성을 부각시킴으로써, 간결하지만 강력한 정체성을 대상지에 부여하고자 했다. 이용자의 다채로운 행태를 유도하는 역동적 형태의 건축물과 시설도 마련했다. 이로써 베스트레 피오르 파크는 주변 자연과 물리적, 미학적으로 통합되고 독보적인 정체성을 지닌 지역 명소로 자리매김했다....(중략)...

* 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부

Architect ADEPT

Collaborators GHB Landskab, Orbicon, Niras, COWI, Rekommanderet

Client Aalborg Municipality

Location Aalborg, Denmark

Area

Building: 2.000m2

Landscape: 15.5ha

Completion 2017

Photographs Rasmus Hjortshøj(Coast Studio)

ADEPT는 코펜하겐을 기반으로 활동하는 설계사무소로 건축가, 조경가, 도시계획가, 엔지니어가 한 팀을 이루어 건축물부터 대규모 도시 계획까지 다양한 프로젝트를 수행한다. 사용자는 물론 대상지와 긴밀하게 대화하는 관용적 자세가 창조와 혁신의 주된 도구라 믿으며, 클라이언트의 요구를 해결하는 것을 넘어서 대상지에 새로운 가치를 부여하는 공간을 만들고자 한다.

-

순 네이처 파크

SUND Nature Park

순 네이처 파크

SUND Nature Park

코펜하겐 뇌레브로(Nørrebro)에 위치한 머스크 타워(Mærsk Tower)는 코펜하겐 대학교(University of Copenhagen)의 새로운 보건 의료 과학 연구 캠퍼스다. 1986년 세워진 패넘 인스티튜트(Panum Institute)를 확장 및 개선하면서 새로운 형태의 건물과 오픈스페이스가 마련됐다. 기존의 외부 공간에는 주차장과 작은 잔디밭이 있었고, 캠퍼스는 세 개의 대로와 담벼락, 울타리에 둘러싸인 폐쇄적 공간이었다. 인근 지역은 다인종 및 취약 계층 인구 비율이 높은 편이었지만, 캠퍼스는 학생만을 위한 공간으로 기능하고 주변 도시와 소통하지 못했다. 이에 코펜하겐 대학교는 쾌적한 연구 환경을 형성하고 도시에 긍정적 기여를 하기 위해 타워 전면에 공원을 조성하고자 했다. 이로써 ‘순 네이처 파크(SUND Nature Park)’는 뇌레브로에 자연적, 사회적 가치를 제공하는 새로운 유형의 도시 캠퍼스 공원이 되었다.

자연이 숨 쉬는 캠퍼스

풍부한 자연이 독창성을 증진하고 스트레스를 줄인다는 연구를 근거로 넓은 면적에 걸쳐 녹지를 조성했다. 옥상과 캠퍼스 전면에 마련된 녹지, 긴밀하게 연결된 실외 연구 공간과 여가 공간은 건강하고 창의적인 연구 생활을 지원한다. 캠퍼스는 학생뿐만 아니라 뇌레브로 시민들에게 항상 개방되어 있다. 장벽이 사라지고 다양한 여가 공간이 마련된 공원에서는 일상생활과 연구 활동이 함께 이루어진다. 야외 학습 공간과 모임 공간에서 활발한 학문적 교류가 일어나고, 나무 그늘 아래서는 여유로운 휴식, 잔디밭에서는 피크닉 활동 등이 펼쳐진다. ...(중략)...

* 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부

Landscape Architect and Bridge Design SLA

Collaborators C.F. Møller, Rambøll, Aggebo & Henriksen,Skælskør Landscapers, Byggros

Client The National Building Agency and The University ofCopenhagen

Location Copenhagen, Denmark

Area 37,000㎡

Design 2012

Completion 2017

Photographs Emilie Koefoed, SLA, Laura Stamer, Jens Lindhe

-

타임스 센트럴 세일즈 센터

Times Central Sales Center

타임스 센트럴 세일즈 센터

Times Central Sales Center

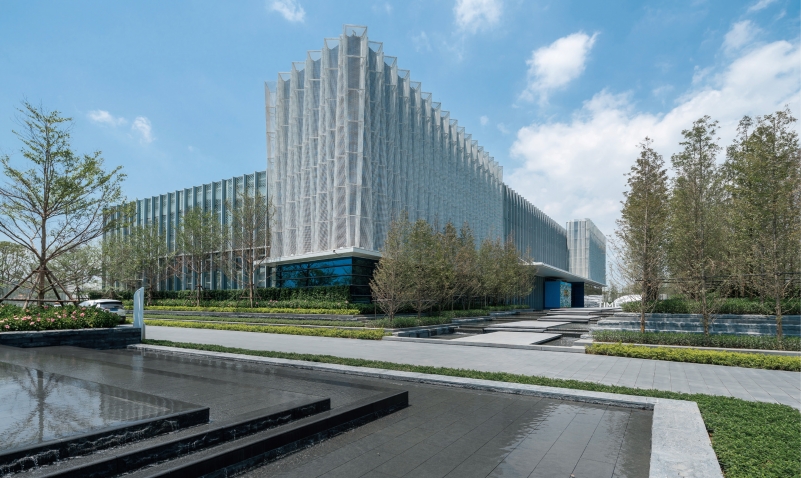

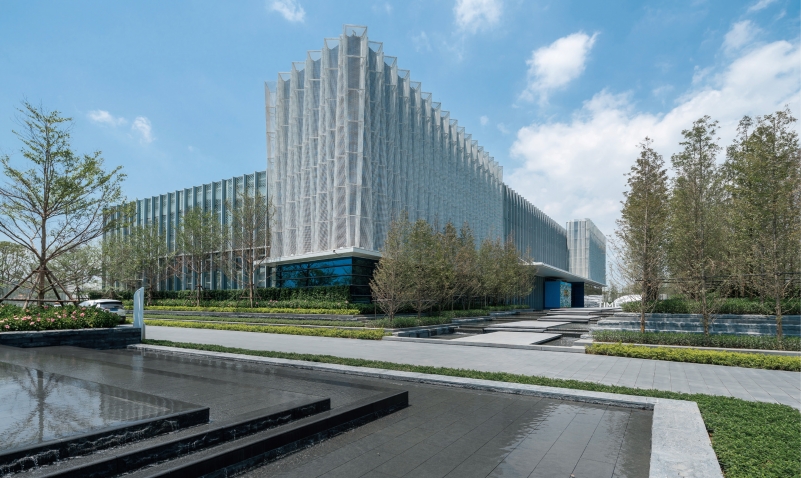

중국 샤먼(Xiamen)시내 북쪽 샤먼 샹안 지구(Xiang’an District)의 타임스 센트럴 개발 구역(Times Central Development Area)은 다양한 문화권, 연령대의 사람들과 여러 사업체가 모여 새로운 관계를 형성하는 도시의 중심지로 변모하고 있다. 클라이언트인 룽후 샤먼 지사(Longfor Xiamen)는 ‘타임스 센트럴 세일즈 센터(Times Central Sale Center)’를 설립함으로써, 타임스 센트럴 개발 프로젝트에 대한 관심을 불러일으키고 사람들의 소비 활동을 증진하고자 했다. 개발 프로젝트의 장점과 설계 철학을 드러낼 뿐 아니라 대상지 인근의 호수, 기존의 빌딩과 시각적으로 균형을 이루는 계획이 요구됐다. 충분한 고객용 주차 공간과 주변 도로와 자연스럽게 연결된 동선을 마련하는 것 역시 주요 과제였다.

물수제비

오래 전 한 중국 시인은 샤먼을 “바위에 기대어 핀 한 송이 꽃 같은 도시이자, 수백만의 산들이 바다를 끌어 안은 듯한 곳”이라 묘사했다. 이처럼 샤먼에는 풍부하고 경이로운 자연 자원이 가득한데, 그중 가장 인상깊은 것은 도시 자체가 물과 매우 가깝다는 사실이다. 이에 착안해 세일즈 센터의 상징적 요소로 물을 사용했다. 고요히 반짝이는 호수에 돌을 던지면 끝없이 만들어지는 잔물결을 형상화함으로써 개발 지역의 무한한 발전 가능성을 드러내고자 했다. 바깥쪽으로 계속해서 확장되는 동심원의 파동은 미래를 향해 나아가는 룽후의 사상, 이념, 철학을 나타낸다. ...(중략)...

* 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부

Landscape Architect MSP(Martha Schwartz Partners)

Client Longfor Xiamen

Location Xiamen, China

Area 13,044m2

Completion 2018

Photographs Terrence Zhang

마사 슈왈츠 파트너스(Martha Schwartz Partners)는 런던을 기반으로 활동하는 도시·조경설계사무소로 40년 이상 세계 20여 개국에서 다양한 규모와 성격의 프로젝트를 진행해 왔다. 도시 경관이 지속가능한 공간을 만들기 위한 플랫폼으로 기능해야 한다는 생각을 중심으로 도심 활성화 및 재생 프로젝트에 집중해 왔다. 복잡한 도시 환경에 대응하기 위해 조경은 물론, 건축·도시계획·원예·시공 등의 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있으며, 항상 로컬 디자이너와의 협업을 통해 부족한 부분을 채워가려고 한다.

-

센트럴 파크 우상 타파 설계공모

LA+ Iconoclast International Design Ideas Competiton

센트럴 파크 우상 타파 설계공모

LA+ Iconoclast International Design Ideas Competiton

당선작

티아고 토레스-캄포스(Tiago Torres-Campos)영국 에든버러

존 베크만+해너 라소타+래티시아 허비(John Beckmann+Hannah LaSota+Laeticia Hervy)미국 뉴욕

촨페이 위+자치 왕+후이원 스(Chuanfei Yu+Jiaqi Wang+Huiwen Shi)중국 난징

죠 롤링+닉 맥레오드+자비에르 아르실라(Joe Rowling+Nick McLeod+Javier Arcila)호주 시드니

쑹장+민즈 린(Song Zhang+Minzhi Lin)중국 상하이

가작

핀 번(Fionn Byrne)캐나다 밴쿠버

펠릭스 데 로센+마놀로 라로사+마리아나 마뇬(Felix de Rosen+Manolo Larrosa+Mariana Manon)미국 캘리포니아

마르틴 가르시아 페레스(Martin Garcia Perez)스페인 아코루나

오픈 시스템+랜드스케이프 인프라스트럭처 랩(OPEN SYSTEMS+Landscape Infrastructure Lab)미국 보스턴

나데쥬 라샤샤뉴+이완 뷔르고(Nadege Lachassagne+Iwan Burgaud)프랑스 파리

크리스 버넷+코너 오셔+닐라이 미스트리(Chris Bennett+Conor O'Shea+Nilay Mistry)미국 시카고

채강동+채민지(Gandong Cai+Mingjie Cai)미국 캠브리지

최 수+제임스 할리웰+더스틴 투스먼(Sue Choi+James Halliwell+Dustin Toothman)미국 테네시

벤 하디-클레먼츠+조슈아 가워스(Ben Hardy-Clements+Joshua Gowers)호주 시드니

알렉산드르 길볼트+데이비드 지랄도(J. Alexandre Guilbeault+David Giraldeau)캐나다 몬트리올

주최LA+ Journal

설계 대상 환경 테러에 의해 황폐화된 뉴욕 센트럴 파크

참가 자격 어떠한 자격도 필요하지 않음, 개인 또는 3명이하로 구성된 팀

제출물

sheet1(8.75×10.5인치): 지정된 스케일의 마스터플랜

sheet2(17.5×10.5인치): 설계 내용을 보여줄 수 있는 자유로운 형식의 이미지

sheet3(선택 사항, 17.5×10.5인치): 설계 내용을 보여 줄 수 있는 자유로운 형식의 이미지

설계 설명 텍스트(400단어 이내)

일정

제출 마감: 2018년 10월 10일

수상작 발표: 2018년 11월 27일

심사위원장

리차드 웰러(Richard Weller, 펜실베이니아 대학교)

심사위원

제니 오술센(Jenny B. Osuldsen, Snøhetta 이사)

찰스 왈드하임(Charles Waldheim, 하버드 대학교 존

E. 어빙 석좌교수)

로라 셰퍼드(Lola Sheppard, 워터루 대학교 부교수)

제프 마노(Geoff Manaugh, 자유기고가, Studio-XNYC 전 이사)

베아트리체 갈릴리(Beatrice Galilee, 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 건축/디자인 큐레이터)

시상

당선작(5개 팀): 상금 4,000 USD, 상장, LA+ Journal

에 작품 수록

가작(10개 팀): 상장, LA+ Journal에 작품 수록

자료제공LA+ Journal 진행 김모아 디자인 팽선민

-

[센트럴 파크 우상 타파 설계공모] 새는 알을 깨고 나온다

[센트럴 파크 우상 타파 설계공모] 새는 알을 깨고 나온다

닳고 닳은 센트럴 파크!?

‘센트럴 파크 우상 타파 설계공모(LA+ Iconoclast International Design Ideas Competiton)’ 해설 원고를 쓰겠다고 선뜻 답해놓고는 걱정에 빠졌다. 센트럴 파크에 가 본 적도 없는데 과연 제대로 이 공모전을 말할 수 있을까 걱정이 됐기 때문이다. 그래서 찾은 방법은 바짓가랑이 붙들기. 센트럴 파크를 잘 알고 있는 주변 사람들에게 도움의 손길을 요청했다. 이러이러한 공모전이 있었다고 설명한 뒤 어떻게 생각하느냐고 물었다. 한 줄기 구원의 빛을 내려달라는 간절한 눈빛과 함께.

“난 이 공모전이 그리 중요한지 모르겠어. 센트럴 파크는 아직도 견고하고, 잘 작동하고 있다고 생각해.” 센트럴 파크의 요가 프로그램에 참여해봤다는 한국인 A는 공모전에 회의감을 표했다. “오! 센트럴 파크가 없었다면 지금의 뉴욕도 없었어!” 이것은 미국인 B의 대답. 그는 지금의 센트럴 파크에 무한한 애정을 드러냈다. 두 사람 모두 오늘의 센트럴 파크 앞에 우상 타파(Iconoclast)와 같은 태도는 있을 수 없다는 반응을 보였다. 과연 센트럴 파크 타파는 불필요한 일인가?

아드리안 회저(Adriaan Geuze)는 “19세기의 모든 문제가 해결되었고 새로운 유형의 도시가 창조되었기에 더 이상 공원은 전혀 필요하지 않다”1고 언급한 바 있다. 더욱이 혁신적인 공원 설계는 탈 옴스테드, 탈 센트럴 파크 정신과 함께 등장하곤 했다.2따라서 현재 센트럴 파크가 잘 이용되고 있다고 하더라도, 새로운 조경을 모색하는 데 센트럴 파크와 옴스테드를 탈피해야 할 상징물로 삼는 것은 더할 나위 없이 좋은 방법이다. 옴스테드와 보의 센트럴 파크 해체와 재설계라는 수단을 동원해 현대 조경을 이뤄온 픽처레스크 풍의 낡은 규범을 타파하고 새로운 조경 세계를 모색하려 한 이번 공모는 의미 있는 시도다. 이 쟁점적 공모의 배경과 과정을 살피고 당선작을 검토함으로써 동시대 조경계가 추구하는 새로운 미래를 엿보고자 한다.

센트럴 파크 파괴와 재건, 공모 배경과 과정

우상 타파 설계공모는 2015년 봄에 창간된 조경 저널『 LA+』3가 주최했다. 이 공모전은 한가지 규칙으로만 이루어진 규모 1km2 이하의 새로운 섬을 창조하는 2017년의 공모전 ‘이매지네이션 아이디어 설계공모(Imagination Design Ideas Compeition)’에 이은 이 저널의 두 번째 공모전이다. 첫 번째 공모전이 발랄하고 창의적인 상상력을 초대했다면, 2018년의 공모전은 충격적인 가짜 뉴스와 함께 다소 무거운 과제를 요구했다. “센트럴 파크가 환경 테러(모든 식물이 사라졌으나 지반은 양호한 상태)로 파괴되었다. 옴스테드라면 지금 무엇을 했겠는가? 당신이라면?”4...(중략)...

* 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부

각주 정리

1. Adriaan Geuze, “Moving Beyond Darwin”, in Modern Park Design: Recent Trends , 2nd ed., Hewson, Pearl, Arriola eds., Amsterdam: Thoth, 1995, p.38.

2. Julia Czerniak, “Introduction: Speculating on Size”, in Large Parks , J. Czerniak and G. Hargreaves eds., New York: Princeton Architectural Press, 2007, p.29.

3. 미국 펜실베이니아 대학 디자인 스쿨에서 발행하는 저널로, 편집장 테이텀 핸즈(Tatum L. Hands)와 펜실베이니아 대학 리차드 웰러(Richard Weller) 교수가 크리에이티브 디렉터로 이끌고 있다. 『LA+』는 조경의 다학제적 잠재력을 탐색한다는 목표 아래 야생(wild), 즐거움(pleasure), 압제(tyranny), 시뮬레이션(simulation), 정체성(identity), 위험(risk), 상상(imagination), 시간(time) 등 매호 다른 주제로 발행됐고, 앞으로는 디자인(design), 우상 타파(iconoclast), 활력(vitality)을 다룰 예정이다.

4. 『LA+』 홈페이지에서 설계공모의 개요와 수상작을 확인할 수 있다(https://laplusjournal.com/ICONOCLASTCompetition).

김정화는 영국 에든버러 대학교 고등인문연구소의 박사후 연구원으로, 서울대학교 조경학과에서 학사, 석사, 박사 학위를 받았다. 우리엔디자인펌, 조경설계 서안, 서안알앤디조경디자인에서 설계 실무를 거치고, 가천대학교에서 강의했다. 식물원의 역사와 디자인의 변천을 살피며 근현대 조경 디자인의 역사와 이론에 대한 새로운 해석을 시도하고 있다.

-

[이미지 스케이프] 원형에 대하여

[이미지 스케이프] 원형에 대하여

방울방울 화면을 가득 채운 하얀 동그라미들의 중첩. 이번 사진의 정체는 뭘까요? 오른쪽 아래에 있는 스테인리스 난간이 힌트가 될 것 같습니다만.

답부터 말씀드리자면, 이번 사진은 바닷물에 반사된 햇빛입니다. 비밀이라면 조리개 값과 초점을 조금 흩트리는 약간의 요령! 반짝이는 빛을 찍을 때는 조리개 상태가 최종 이미지에 큰 영향을 미치게 되지요. 조리개를 조이면(f값을 크게 하면)빛이 조리개 모양에 따라 갈라지는 것처럼 표현되고, 반대로 조리개를 열면(f값을 작게 하면)이 사진처럼 빛 모양이 원형으로, 때로는 다각형으로 나오거든요. 거기에 초점을 가까운 쪽에 맞추는 것이 포인트입니다. 자, 그럼 한번 따라해 보실까요? 조리개를 활짝 열고 모델은 가까운 곳에, 그리고 멀리 조명을 배경으로 야경을 촬영해 보세요. 조금만 응용하면 이 사진보다 훨씬 더 멋진 사진을 찍으실 수 있을 겁니다. ...(중략)...

* 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부

주신하는 서울대학교 조경학과를 거쳐 같은 학과 대학원에서 석사와 박사 학위를 받았다. 토문엔지니어링, 가원조경, 도시건축 소도에서 조경과 도시계획 실무를 담당했고, 현재 서울여자대학교 원예생명조경학과 교수로 재직 중이다. 조경 계획과 경관 계획에 학문적 관심을 두고 있다.

[CODA] 나란히 앉아 인터뷰하기

후드 티나 맨투맨이 익숙하지만 이날만큼은 블라우스와 재킷을 집어 든다.조금 허전해 보이는 손목에는 팔찌보다는 시계가 제격,노트북과 태블릿PC,공들여 작성한 질문지까지 챙겨 넣으면 인터뷰가 있는 날 출근 준비가 그제야 끝난다. 2015년 말에 입사했으니 이제4년 차 편집자,여전히 기획과 취재,편집,기사 쓰기 등 어려운 것투성이지만 그중에서도 가장 긴장되는 일을 뽑으라면 역시 인터뷰만 한 게 없다.썩 외향적이지 않고 말주변이 좋은 편도 아니기에,낯선 상대와 대화하는 일은 상상만으로 허리를 꼿꼿히 세우게 만들고 입안을 바싹 마르게 한다. 잡지 만드는 게 꿈이기만 했던 시절, 인터뷰는 뭔가 멀고도 신기한 전문적인 영역의 일이었다. 멋들어진 단어가 가득하지만, 결코 오글거리진 않은 문장으로 정리된 인터뷰는 잘 정돈된 공간에 앉아 의미 있는 대화를 나누는 인텔리를 떠올리게 했다. “다들 어쩜 그렇게 멋있게 말할까? 굉장히 멋진 말로 이루어진 질문이 10줄쯤 나오면 그것보다 더 멋있는 말로 이루어진 대답이 20줄쯤 나왔다”1는 누군가의 글이 딱 내 마음 같았다. 긴장감 넘치는 랠리처럼 이어지는 문답을 읽고 있으면 내용을 다 이해하지 못하면서도 똑똑해진 듯한 기분에 사로잡히곤 했다. “나는 그 멋진 말들에 압도됐다. 아니 세상에 어떻게 이렇게 멋있고 날카롭고 사색적인 질문을 할 수가 있지?”2 그러니 난생처음 인터뷰 자리에 동행했을 때의 기억이 아직도 생생한 건 당연한 일일 테다. 정식 인터뷰어가 아닌 경험을 쌓기 위한 신입 기자로서 함께하는 것이었지만, 내게도 인터뷰 질문지가 쥐어졌다. 얼마나 시적이고 함축적인 문장이 가득할까, 그런 기대감에 부풀어 있었다. 그런데 예상과 달리 질문지는 시적이기보단 체계적이었고, 함축적이기보단 치밀했다. 완고하진 않지만 어느 정도 틀을 잡아줄 줄기 질문들 밑에 여러 가능성과 이야기의 확장성을 염두에 둔 가지 질문들이 담뿍했다. 그 모양이 당신도 모르는 당신의 이야기를 끌어내겠다는 포부로 가득한 전략서 같았다. 하지만 사람과 사람이 만나 이루는 모든 일이 그렇듯, 잘 짜인 질문지도 현장에서 완벽한 마스터플랜이 되어주지는 못했다. 대화는 질문지를 탈출해 생각지 못한 방향으로 잘도 뻗어 나갔다. “다시 이야기로 돌아가서”를 몇 번 반복하고서야 간신히 본래의 주제로 돌아오는가 싶더니 이번에는 저쪽으로 삐죽, 또다시 이야기가 샌다. 신입 기자의 초조함이 불안함으로 바뀔 즈음 인터뷰이가 웃으며 맞장구를 쳤다. 그 잠깐 사이에 이야기의 흐름이 바뀌었다. 질문지에는 없는 내용이었다. 하지만 인터뷰 주제와 잘 어울렸고, 그 어디에서도 들어본 적이 없어 신선했다. 질문과 답변 사이 침묵의 길이가 짧아지고 대화에 발랄한 리듬이 얹어질 때, 글자로 빼곡한 인터뷰지가 사실 이 순간을 위해 준비된 것이었구나 하고 깨달았다. 이 찰나를 맞이하는 게 이렇게 즐겁다면 주제에서 아슬아슬하게 비껴가는 대화에 마음을 졸이는 일도 꽤 견딜만한 기다림의 시간이었구나 하는 생각도 함께 했다. 약 18년간 전문 인터뷰어로 활동하며 50여 권의 인터뷰집을 펴낸 지승호는 “인터뷰는 기술이 아니고 태도”3라 말한다. 사람을 대하는 태도에서 존중이 느껴진다면 누구나 편하게 자신의 이야기를 꺼내고, 철저한 사전 조사는 상대를 이해하는 가장 좋은 방법인 동시에 상대에게 신뢰감을 주어 인터뷰 결과에 큰 영향을 미치는 요소라는 것이다. 인물에 대해서는 인터뷰이의 작품이나 글, 다른 매체와의 인터뷰 등을 통해 탐구하면 된다지만, “20년 된 친구에게도 못한 얘기”를 하게 만드는 편안함은 어떻게 만들 수 있을까. 문득 2019년 1월호에 실린 조경가 김호윤과 배정한 편집주간의 인터뷰 서문이 떠올랐다. “서로 긴장한 인터뷰이와 인터뷰어, 마주 보지 않고 같은 방향을 보며 소장 방의 사이드 테이블에 나란히 자리를 잡았다.” 때로는 서로를 보는 것보다 같은 곳을 바라보는 것이 라포르rapport형성에 도움을 줄 수 있지 않을까. 다음번 인터뷰 장소로는 창밖 풍경이 예쁜 카페를 물색해봐야겠다. 각주 정리 1. 박찬용, 『잡지의 사생활』, 세이지, 2019, p.93. 2. 같은 책, p.93. 3. 엄지혜, “인터뷰어 지승호 ‘내레이션이 너무 많으면, 다큐도 재미없잖아요’”,「채널예스」 2015년 6월 10일.

[CODA] 나란히 앉아 인터뷰하기

후드 티나 맨투맨이 익숙하지만 이날만큼은 블라우스와 재킷을 집어 든다.조금 허전해 보이는 손목에는 팔찌보다는 시계가 제격,노트북과 태블릿PC,공들여 작성한 질문지까지 챙겨 넣으면 인터뷰가 있는 날 출근 준비가 그제야 끝난다. 2015년 말에 입사했으니 이제4년 차 편집자,여전히 기획과 취재,편집,기사 쓰기 등 어려운 것투성이지만 그중에서도 가장 긴장되는 일을 뽑으라면 역시 인터뷰만 한 게 없다.썩 외향적이지 않고 말주변이 좋은 편도 아니기에,낯선 상대와 대화하는 일은 상상만으로 허리를 꼿꼿히 세우게 만들고 입안을 바싹 마르게 한다. 잡지 만드는 게 꿈이기만 했던 시절, 인터뷰는 뭔가 멀고도 신기한 전문적인 영역의 일이었다. 멋들어진 단어가 가득하지만, 결코 오글거리진 않은 문장으로 정리된 인터뷰는 잘 정돈된 공간에 앉아 의미 있는 대화를 나누는 인텔리를 떠올리게 했다. “다들 어쩜 그렇게 멋있게 말할까? 굉장히 멋진 말로 이루어진 질문이 10줄쯤 나오면 그것보다 더 멋있는 말로 이루어진 대답이 20줄쯤 나왔다”1는 누군가의 글이 딱 내 마음 같았다. 긴장감 넘치는 랠리처럼 이어지는 문답을 읽고 있으면 내용을 다 이해하지 못하면서도 똑똑해진 듯한 기분에 사로잡히곤 했다. “나는 그 멋진 말들에 압도됐다. 아니 세상에 어떻게 이렇게 멋있고 날카롭고 사색적인 질문을 할 수가 있지?”2 그러니 난생처음 인터뷰 자리에 동행했을 때의 기억이 아직도 생생한 건 당연한 일일 테다. 정식 인터뷰어가 아닌 경험을 쌓기 위한 신입 기자로서 함께하는 것이었지만, 내게도 인터뷰 질문지가 쥐어졌다. 얼마나 시적이고 함축적인 문장이 가득할까, 그런 기대감에 부풀어 있었다. 그런데 예상과 달리 질문지는 시적이기보단 체계적이었고, 함축적이기보단 치밀했다. 완고하진 않지만 어느 정도 틀을 잡아줄 줄기 질문들 밑에 여러 가능성과 이야기의 확장성을 염두에 둔 가지 질문들이 담뿍했다. 그 모양이 당신도 모르는 당신의 이야기를 끌어내겠다는 포부로 가득한 전략서 같았다. 하지만 사람과 사람이 만나 이루는 모든 일이 그렇듯, 잘 짜인 질문지도 현장에서 완벽한 마스터플랜이 되어주지는 못했다. 대화는 질문지를 탈출해 생각지 못한 방향으로 잘도 뻗어 나갔다. “다시 이야기로 돌아가서”를 몇 번 반복하고서야 간신히 본래의 주제로 돌아오는가 싶더니 이번에는 저쪽으로 삐죽, 또다시 이야기가 샌다. 신입 기자의 초조함이 불안함으로 바뀔 즈음 인터뷰이가 웃으며 맞장구를 쳤다. 그 잠깐 사이에 이야기의 흐름이 바뀌었다. 질문지에는 없는 내용이었다. 하지만 인터뷰 주제와 잘 어울렸고, 그 어디에서도 들어본 적이 없어 신선했다. 질문과 답변 사이 침묵의 길이가 짧아지고 대화에 발랄한 리듬이 얹어질 때, 글자로 빼곡한 인터뷰지가 사실 이 순간을 위해 준비된 것이었구나 하고 깨달았다. 이 찰나를 맞이하는 게 이렇게 즐겁다면 주제에서 아슬아슬하게 비껴가는 대화에 마음을 졸이는 일도 꽤 견딜만한 기다림의 시간이었구나 하는 생각도 함께 했다. 약 18년간 전문 인터뷰어로 활동하며 50여 권의 인터뷰집을 펴낸 지승호는 “인터뷰는 기술이 아니고 태도”3라 말한다. 사람을 대하는 태도에서 존중이 느껴진다면 누구나 편하게 자신의 이야기를 꺼내고, 철저한 사전 조사는 상대를 이해하는 가장 좋은 방법인 동시에 상대에게 신뢰감을 주어 인터뷰 결과에 큰 영향을 미치는 요소라는 것이다. 인물에 대해서는 인터뷰이의 작품이나 글, 다른 매체와의 인터뷰 등을 통해 탐구하면 된다지만, “20년 된 친구에게도 못한 얘기”를 하게 만드는 편안함은 어떻게 만들 수 있을까. 문득 2019년 1월호에 실린 조경가 김호윤과 배정한 편집주간의 인터뷰 서문이 떠올랐다. “서로 긴장한 인터뷰이와 인터뷰어, 마주 보지 않고 같은 방향을 보며 소장 방의 사이드 테이블에 나란히 자리를 잡았다.” 때로는 서로를 보는 것보다 같은 곳을 바라보는 것이 라포르rapport형성에 도움을 줄 수 있지 않을까. 다음번 인터뷰 장소로는 창밖 풍경이 예쁜 카페를 물색해봐야겠다. 각주 정리 1. 박찬용, 『잡지의 사생활』, 세이지, 2019, p.93. 2. 같은 책, p.93. 3. 엄지혜, “인터뷰어 지승호 ‘내레이션이 너무 많으면, 다큐도 재미없잖아요’”,「채널예스」 2015년 6월 10일. [PRODUCT] 녹화율 67%를 자랑하는 ‘리비오그린’

블록 내 넓은 식재 공간으로 잔디 활착률을 높인 제품

리비오 에코디자인연구소Livio Eco Design Institute가 신제품 ‘리비오그린Liviogreen’ 잔디 블록을 출시했다. 리비오그린은 잔디 생육에 최적화된 환경을 제공해 인공 지반의 녹화율과 배수 기능을 효율적으로 높이는 제품이다. 기존의 소형 잔디 블록은 내부 식재 공간이 협소해 잔디 활착률이 낮았다. 하지만 리비오그린은 블록 상부에 폭 100mm, 깊이 40mm의 U자형 식재 공간을 두어 좀 더 많은 토양을 보유할 수 있다. 또한 뿌리가 좌우로 넓게 뻗어 나갈 수 있어 잔디 분포를 균일하게 유지하는 데 도움이 된다. 67%의 높은 녹화율을 자랑하는 리비오그린은 큰 하중에도 잘 견딜 수 있도록 제작되어, 많은 사람이 지나는 보행로나 광장, 주차장 등 다양한 공간에서 활용될 것으로 기대된다. 리비오그린은 게릴라성 집중 호우에 대응하거나 여름철 도시 열섬 현상을 완화하는 공간을 조성하기에도 적합하다. 배수 기능이 필요한 공간에는 블록의 식재 공간에 식물 대신 자갈을 넣어 투수성을 높일 수 있으며, 잔디의 증산 작용으로 노면 온도 상승 억제 효과도 기대할 수 있다. 공간 미화가 주된 목적이고 유지 관리의 편의성을 중시한다면, 토양 대신 인조 잔디를 채워 세련된 선형 녹지를 연출하는 것도 가능하다. TEL.02-6928-5588 WEB.hilyung77.blog.me

[PRODUCT] 녹화율 67%를 자랑하는 ‘리비오그린’

블록 내 넓은 식재 공간으로 잔디 활착률을 높인 제품

리비오 에코디자인연구소Livio Eco Design Institute가 신제품 ‘리비오그린Liviogreen’ 잔디 블록을 출시했다. 리비오그린은 잔디 생육에 최적화된 환경을 제공해 인공 지반의 녹화율과 배수 기능을 효율적으로 높이는 제품이다. 기존의 소형 잔디 블록은 내부 식재 공간이 협소해 잔디 활착률이 낮았다. 하지만 리비오그린은 블록 상부에 폭 100mm, 깊이 40mm의 U자형 식재 공간을 두어 좀 더 많은 토양을 보유할 수 있다. 또한 뿌리가 좌우로 넓게 뻗어 나갈 수 있어 잔디 분포를 균일하게 유지하는 데 도움이 된다. 67%의 높은 녹화율을 자랑하는 리비오그린은 큰 하중에도 잘 견딜 수 있도록 제작되어, 많은 사람이 지나는 보행로나 광장, 주차장 등 다양한 공간에서 활용될 것으로 기대된다. 리비오그린은 게릴라성 집중 호우에 대응하거나 여름철 도시 열섬 현상을 완화하는 공간을 조성하기에도 적합하다. 배수 기능이 필요한 공간에는 블록의 식재 공간에 식물 대신 자갈을 넣어 투수성을 높일 수 있으며, 잔디의 증산 작용으로 노면 온도 상승 억제 효과도 기대할 수 있다. 공간 미화가 주된 목적이고 유지 관리의 편의성을 중시한다면, 토양 대신 인조 잔디를 채워 세련된 선형 녹지를 연출하는 것도 가능하다. TEL.02-6928-5588 WEB.hilyung77.blog.me [에디토리얼] 바우하우스 다시 읽기

조경의 모더니즘은 여전히 논쟁거리다. 제1차 세계대전 이후, 세계 정치와 경제의 무게 중심은 유럽에서 미국으로 속속 이동했다. 예술과 문화 전반의 주류 역사도 대서양을 건넜다. 1930년대 말, 댄 카일리, 개릿 엑보, 제임스 로즈 삼총사에 이르러 미국의 모더니즘 조경이 본격적인 궤도에 오르기 시작한다. 이들은 1920~1930년대 프랑스 모더니즘 조경을 미국에 소개한 플레처 스틸, 최초의 모더니스트 조경가라 일컬어지는 토마스 처치, 영국의 조경 이론가 크리스토퍼 터나드로부터 자양분을 얻었다. 그러나 카일리, 엑보, 로즈의 모더니즘 정신에 더 결정적인 영향을 미친 한 인물이 있다. 다름 아닌 바우하우스(Bauhaus)의 초대 교장 발터 그로피우스다. 독일 바우하우스는 설립 14년 만에 나치에 의해 폐교됐다. 바우하우스의 교수진과 바우하우스 출신 인재들은 뿔뿔이 흩어졌고, 적지 않은 이들이 정치적 박해를 피해 미국으로 망명했다. 미스 반 데어 로에는 시카고의 일리노이 공대에 자리를 잡았고, 발터 그로피우스는 하버드를 택했다. 그로피우스가 ‘기능주의에 따른 합리적 기계 미학’이라는 바우하우스 디자인 정신을 바탕으로 하버드의 건축 풍토를 혁신하고 미국 건축에 모더니즘의 씨앗을 뿌리던 바로 그 시기에, 카일리, 엑보, 로즈는 하버드 조경학과의 대학원생이었다. 이들은 보자르(beaux-arts)전통에 함몰되어 있던 조경학과의 장식적 교육에 반기를 들고 그로피우스식의 혁신적 디자인 교육을 요구했다. 이른바 ‘하버드의 반란(Harvard Rebellion)’이다. 반란은 성공했다. 젊은 대학원생이었음에도 불구하고 그들은 여러 저널의 지면을 확보하며 조경이 왜 모더니즘을 수용해야 하는지 역설했고, 화려한 조명을 받으며 작품 활동을 전개하기 시작한다. 이 반란자 삼총사의 모더니즘 조경에 대한 평가는 엇갈린다. 이들은 건축과 디자인의 모더니즘 정신을 뒤따르며 역사적 양식을 부정했다. 역사를 거부하기 위해 강한 공간적 위계를 갖는 축선을 피하고 연속적이고 수평적인 비위계 공간을 시도했다. 그러나 그들의 실험은 새로운 시대의 생활 양식을 담아내고자 한 바우하우스 디자인 정신의 민주적·일상적·실용적 이념을 정면으로 마주했다기보다는 시각과 형태 중심의 피상적 모더니즘에 그쳤다는 의혹으로부터 자유롭지 않다. 건축, 가구 디자인, 제품 디자인의 모더니즘이 단순화와 규격화를 바탕으로 표준과 대량 생산이라는 성과를 거두었다면, 스타일 위주로 흐른 조경의 모더니즘은 ‘무늬만 모더니즘’이었다는 것이다. 2019년은 3·1 독립운동 100주년의 해이기도 하지만, 독일의 바이마르에 바우하우스가 개교한 지 100년이 되는 해이기도 하다. 바우하우스 100주년을 맞아 독일은 물론 세계 전역에서 바우하우스의 성과를 재조명하는 전시회와 학술 행사가 줄을 잇고 있다. 바우하우스가 없었다면 지금처럼 일상의 삶에 디자인이 공존하지 않았을 것이다. 우리 일상의 집, 가구, 그릇, 각종 제품은 여전히 바우하우스와 모더니즘의 우산 아래에 있다『. 100장면으로 읽는 조경의 역사』(한숲, 2018)의 저자 고정희 박사가 이번 호부터 석 달 간 “바우하우스와 모더니즘 조경”을 연재한다. 궁핍한 경제 상황 속에서도 민주주의와 평등을 지향하던 디자인 집단 바우하우스의 백 년 전 실험 정신, 그들의 유토피아적 에너지 속에서 모더니즘 시대의 조경을 다시 읽는 기회를 마련하고 동시대 조경의 희망과 과제를 발굴하는 단서를 찾을 수 있으리라 기대한다. 그밖에 이번 호에는 학제 간 조경 저널LA+(U-PENN 디자인대학원, 2015년 창간)가 주최한 ‘센트럴 파크 우상 타파 설계공모’의 수상작들을 김정화 박사의 해설과 함께 소개한다. 현대 도시공원의 난공불락의 대명사인 센트럴 파크에 도전하고자 일면 과격한 이름을 달고 진행된 이 실험적 아이디어 공모전의 결과를 주최자인 LA+보다『 환경과조경』이 먼저 싣는 셈이다. 공원과 동시대 도시의 치열한 접면에 대해 도전적으로 질문하는 계기가 되기를 기대한다. 4월호부터 3회에 걸쳐 ‘도면으로 말하기, 디테일로 짓기’를 이어갈 필자는 조용준 소장(CA조경)이다. ‘당신의 사물들’은 이번 호로 막을 내린다.

[에디토리얼] 바우하우스 다시 읽기

조경의 모더니즘은 여전히 논쟁거리다. 제1차 세계대전 이후, 세계 정치와 경제의 무게 중심은 유럽에서 미국으로 속속 이동했다. 예술과 문화 전반의 주류 역사도 대서양을 건넜다. 1930년대 말, 댄 카일리, 개릿 엑보, 제임스 로즈 삼총사에 이르러 미국의 모더니즘 조경이 본격적인 궤도에 오르기 시작한다. 이들은 1920~1930년대 프랑스 모더니즘 조경을 미국에 소개한 플레처 스틸, 최초의 모더니스트 조경가라 일컬어지는 토마스 처치, 영국의 조경 이론가 크리스토퍼 터나드로부터 자양분을 얻었다. 그러나 카일리, 엑보, 로즈의 모더니즘 정신에 더 결정적인 영향을 미친 한 인물이 있다. 다름 아닌 바우하우스(Bauhaus)의 초대 교장 발터 그로피우스다. 독일 바우하우스는 설립 14년 만에 나치에 의해 폐교됐다. 바우하우스의 교수진과 바우하우스 출신 인재들은 뿔뿔이 흩어졌고, 적지 않은 이들이 정치적 박해를 피해 미국으로 망명했다. 미스 반 데어 로에는 시카고의 일리노이 공대에 자리를 잡았고, 발터 그로피우스는 하버드를 택했다. 그로피우스가 ‘기능주의에 따른 합리적 기계 미학’이라는 바우하우스 디자인 정신을 바탕으로 하버드의 건축 풍토를 혁신하고 미국 건축에 모더니즘의 씨앗을 뿌리던 바로 그 시기에, 카일리, 엑보, 로즈는 하버드 조경학과의 대학원생이었다. 이들은 보자르(beaux-arts)전통에 함몰되어 있던 조경학과의 장식적 교육에 반기를 들고 그로피우스식의 혁신적 디자인 교육을 요구했다. 이른바 ‘하버드의 반란(Harvard Rebellion)’이다. 반란은 성공했다. 젊은 대학원생이었음에도 불구하고 그들은 여러 저널의 지면을 확보하며 조경이 왜 모더니즘을 수용해야 하는지 역설했고, 화려한 조명을 받으며 작품 활동을 전개하기 시작한다. 이 반란자 삼총사의 모더니즘 조경에 대한 평가는 엇갈린다. 이들은 건축과 디자인의 모더니즘 정신을 뒤따르며 역사적 양식을 부정했다. 역사를 거부하기 위해 강한 공간적 위계를 갖는 축선을 피하고 연속적이고 수평적인 비위계 공간을 시도했다. 그러나 그들의 실험은 새로운 시대의 생활 양식을 담아내고자 한 바우하우스 디자인 정신의 민주적·일상적·실용적 이념을 정면으로 마주했다기보다는 시각과 형태 중심의 피상적 모더니즘에 그쳤다는 의혹으로부터 자유롭지 않다. 건축, 가구 디자인, 제품 디자인의 모더니즘이 단순화와 규격화를 바탕으로 표준과 대량 생산이라는 성과를 거두었다면, 스타일 위주로 흐른 조경의 모더니즘은 ‘무늬만 모더니즘’이었다는 것이다. 2019년은 3·1 독립운동 100주년의 해이기도 하지만, 독일의 바이마르에 바우하우스가 개교한 지 100년이 되는 해이기도 하다. 바우하우스 100주년을 맞아 독일은 물론 세계 전역에서 바우하우스의 성과를 재조명하는 전시회와 학술 행사가 줄을 잇고 있다. 바우하우스가 없었다면 지금처럼 일상의 삶에 디자인이 공존하지 않았을 것이다. 우리 일상의 집, 가구, 그릇, 각종 제품은 여전히 바우하우스와 모더니즘의 우산 아래에 있다『. 100장면으로 읽는 조경의 역사』(한숲, 2018)의 저자 고정희 박사가 이번 호부터 석 달 간 “바우하우스와 모더니즘 조경”을 연재한다. 궁핍한 경제 상황 속에서도 민주주의와 평등을 지향하던 디자인 집단 바우하우스의 백 년 전 실험 정신, 그들의 유토피아적 에너지 속에서 모더니즘 시대의 조경을 다시 읽는 기회를 마련하고 동시대 조경의 희망과 과제를 발굴하는 단서를 찾을 수 있으리라 기대한다. 그밖에 이번 호에는 학제 간 조경 저널LA+(U-PENN 디자인대학원, 2015년 창간)가 주최한 ‘센트럴 파크 우상 타파 설계공모’의 수상작들을 김정화 박사의 해설과 함께 소개한다. 현대 도시공원의 난공불락의 대명사인 센트럴 파크에 도전하고자 일면 과격한 이름을 달고 진행된 이 실험적 아이디어 공모전의 결과를 주최자인 LA+보다『 환경과조경』이 먼저 싣는 셈이다. 공원과 동시대 도시의 치열한 접면에 대해 도전적으로 질문하는 계기가 되기를 기대한다. 4월호부터 3회에 걸쳐 ‘도면으로 말하기, 디테일로 짓기’를 이어갈 필자는 조용준 소장(CA조경)이다. ‘당신의 사물들’은 이번 호로 막을 내린다. [바우하우스와 모더니즘 조경] 바우하우스의 탄생

1919년 독일의 소도시 바이마르(Weima)r에 ‘바우하우스(Bauhaus)’라는 이름의 미술공예학교가 문을 열었다. 기존의 모든 틀을 깨고 새로운 질서를 세우겠다는 급진적 의지로 설립된 개혁 학교였다. 올해 2019년, 설립 100주년을 맞아 독일에선 ‘바우하우스 365일’을 모토로 내걸고 일 년 내내 잔치가 계획되어 있다. 데사우(Dessau)에선 바우하우스 박물관을 새로 짓고 베를린에선 증축하고 있다. 건축과 디자인의 역사에서 바우하우스가 차지하는 의미가 컸던 것은 이해하지만 조금 지나치다 싶을 정도다. 매사에 과장이 없는 독일인들이 왜 이 난리인가. 그것이 궁금하다. 우리는 지금 21세기도 벌써 20년 가까이 지나가고 있다. 이런 시점에서 한물간 20세기 바우하우스와 모더니즘을 다시 꺼내 볼 필요가 있을까? 21세기를 제2의 모더니즘 시대라고도 한다. 정확히 말하자면 1990년대부터 디지털 혁명과 함께 제2의 모더니즘이 시작되었다고 본다. 세계화의 시대라고 그럴듯하게 말하지만 알고 보면 혼돈의 시대다. 우리는 지금 스마트폰이 지휘하는 대로 정보의 대홍수에 떠밀려가고 있다. 목적지가 어딘지 누가 알까? 혹시 비전이 필요하지 않은지? 돌파구를 찾고 싶지 않은지? 갈피를 못 잡아 머릿속이 어수선하지 않은지? 그렇다면 바우하우스를 돌아볼 필요가 있다. 헐벗고 굶주린 상태에서 유토피아적 에너지가 폭발했던 백 년 전의 이야기. 이제 그 에너지가 점차 고갈되어 가고 있는데, 새로운 에너지를 얻을 원천이 우리에겐 없다. 그러나 희망이 없는 것은 아니다. 바우하우스 입학생 하나가 발터 그로피우스(Walter Gropius) 학장에게 이런 질문을 했다고 한다. “여기서 건축사(史)도 배우나요?” 학장님이 답하기를 “바우하우스에서 역사 같은 건 필요 없어요.” 과거와의 완전한 결별. 바우하우스의 설립 취지 중 하나다. 바우하우스 팀들이 근본 없이 막된 인간들이어서 전통을 무시한 것이 아니다. ‘과거에 너무나 된통 당하고 실망을 넘어 절망’했던 까닭에 완전히 등을 돌린 것이다. 이렇게 전통과 결별하고 나면 춥고 외로울 수도 있으나 새로 시작한다는 벅참도 있다. 배수진을 쳤으니 앞으로 나가야 했다. 바우하우스가설립됐던 1919년에 독일은 황제국과 결별하고 공화국을 세웠다. 이보다 더 새로운 출발이 있을까? 민주주의, 평등한 세상, 자유! 젊은 심장이 크게 박동하지 않을 수 없었다. ...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』, 『신의 정원, 나의 천국』, 『고정희의 바로크 정원 이야기』, 『고정희의 독일 정원 이야기』, 『100 장면으 로 읽는 조경의 역사』를 펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역 출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 20세기 유럽 조경사를 주제로 박사 학위를 받았고, 현재는 베를린에 거주하며 써드스페이스 베를린 환경아카데미 대표로 활동하고 있다.

[바우하우스와 모더니즘 조경] 바우하우스의 탄생

1919년 독일의 소도시 바이마르(Weima)r에 ‘바우하우스(Bauhaus)’라는 이름의 미술공예학교가 문을 열었다. 기존의 모든 틀을 깨고 새로운 질서를 세우겠다는 급진적 의지로 설립된 개혁 학교였다. 올해 2019년, 설립 100주년을 맞아 독일에선 ‘바우하우스 365일’을 모토로 내걸고 일 년 내내 잔치가 계획되어 있다. 데사우(Dessau)에선 바우하우스 박물관을 새로 짓고 베를린에선 증축하고 있다. 건축과 디자인의 역사에서 바우하우스가 차지하는 의미가 컸던 것은 이해하지만 조금 지나치다 싶을 정도다. 매사에 과장이 없는 독일인들이 왜 이 난리인가. 그것이 궁금하다. 우리는 지금 21세기도 벌써 20년 가까이 지나가고 있다. 이런 시점에서 한물간 20세기 바우하우스와 모더니즘을 다시 꺼내 볼 필요가 있을까? 21세기를 제2의 모더니즘 시대라고도 한다. 정확히 말하자면 1990년대부터 디지털 혁명과 함께 제2의 모더니즘이 시작되었다고 본다. 세계화의 시대라고 그럴듯하게 말하지만 알고 보면 혼돈의 시대다. 우리는 지금 스마트폰이 지휘하는 대로 정보의 대홍수에 떠밀려가고 있다. 목적지가 어딘지 누가 알까? 혹시 비전이 필요하지 않은지? 돌파구를 찾고 싶지 않은지? 갈피를 못 잡아 머릿속이 어수선하지 않은지? 그렇다면 바우하우스를 돌아볼 필요가 있다. 헐벗고 굶주린 상태에서 유토피아적 에너지가 폭발했던 백 년 전의 이야기. 이제 그 에너지가 점차 고갈되어 가고 있는데, 새로운 에너지를 얻을 원천이 우리에겐 없다. 그러나 희망이 없는 것은 아니다. 바우하우스 입학생 하나가 발터 그로피우스(Walter Gropius) 학장에게 이런 질문을 했다고 한다. “여기서 건축사(史)도 배우나요?” 학장님이 답하기를 “바우하우스에서 역사 같은 건 필요 없어요.” 과거와의 완전한 결별. 바우하우스의 설립 취지 중 하나다. 바우하우스 팀들이 근본 없이 막된 인간들이어서 전통을 무시한 것이 아니다. ‘과거에 너무나 된통 당하고 실망을 넘어 절망’했던 까닭에 완전히 등을 돌린 것이다. 이렇게 전통과 결별하고 나면 춥고 외로울 수도 있으나 새로 시작한다는 벅참도 있다. 배수진을 쳤으니 앞으로 나가야 했다. 바우하우스가설립됐던 1919년에 독일은 황제국과 결별하고 공화국을 세웠다. 이보다 더 새로운 출발이 있을까? 민주주의, 평등한 세상, 자유! 젊은 심장이 크게 박동하지 않을 수 없었다. ...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』, 『신의 정원, 나의 천국』, 『고정희의 바로크 정원 이야기』, 『고정희의 독일 정원 이야기』, 『100 장면으 로 읽는 조경의 역사』를 펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역 출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 20세기 유럽 조경사를 주제로 박사 학위를 받았고, 현재는 베를린에 거주하며 써드스페이스 베를린 환경아카데미 대표로 활동하고 있다. 베스트레 피오르 파크

Vestre Fjord Park

덴마크 북부 도시 알보르그(Aalborg)에 위치한 ‘베스트레 피오르 파크(Vestre Fjord Park)’는 건축물과 야외 공간, 자연 경관이 적절히 조화를 이룬 공공 여가 공간이다. 2009년 알보르그 시는 오래된 알보르그 야외 수영장(Aalborg Friluftsbad)을 개선하고 확장하기로 했다. 대상지는 덴마크에서 가장 큰 규모의 피오르인 림피오르Limfjord(해협)와 인접해 있음에도 불구하고 그 잠재력을 충분히 살리지 못하고 있었다. 이에 시는 야외 수영장을 주변 경관과 어우러지면서 충분한 여가 공간을 제공하는 공원으로 만들고자 2013년 베스트레 피오르파크 설계공모(Arkitektkonkurrence om Helhedsplan for Vestre Fjordpark in Aalborg)를 열었다. 설계 목표는 육지에서 바다로의 접근성을 증대시키고 방문객이 피오르 경관을 더 극적으로 경험하게 하는 것이었다. 이를 위해 공원 입구에서 물가로 곧장 이어지는 진입로를 계획해 편리한 접근을 도모하고, 피오르 경관을 해치지 않으면서 탁 트인 전망도 확보하는 건축 계획을 세웠다. 화려한 표현은 절제하고 단순한 재료를 사용해 목재의 물성을 부각시킴으로써, 간결하지만 강력한 정체성을 대상지에 부여하고자 했다. 이용자의 다채로운 행태를 유도하는 역동적 형태의 건축물과 시설도 마련했다. 이로써 베스트레 피오르 파크는 주변 자연과 물리적, 미학적으로 통합되고 독보적인 정체성을 지닌 지역 명소로 자리매김했다....(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 Architect ADEPT Collaborators GHB Landskab, Orbicon, Niras, COWI, Rekommanderet Client Aalborg Municipality Location Aalborg, Denmark Area Building: 2.000m2 Landscape: 15.5ha Completion 2017 Photographs Rasmus Hjortshøj(Coast Studio) ADEPT는 코펜하겐을 기반으로 활동하는 설계사무소로 건축가, 조경가, 도시계획가, 엔지니어가 한 팀을 이루어 건축물부터 대규모 도시 계획까지 다양한 프로젝트를 수행한다. 사용자는 물론 대상지와 긴밀하게 대화하는 관용적 자세가 창조와 혁신의 주된 도구라 믿으며, 클라이언트의 요구를 해결하는 것을 넘어서 대상지에 새로운 가치를 부여하는 공간을 만들고자 한다.

베스트레 피오르 파크

Vestre Fjord Park

덴마크 북부 도시 알보르그(Aalborg)에 위치한 ‘베스트레 피오르 파크(Vestre Fjord Park)’는 건축물과 야외 공간, 자연 경관이 적절히 조화를 이룬 공공 여가 공간이다. 2009년 알보르그 시는 오래된 알보르그 야외 수영장(Aalborg Friluftsbad)을 개선하고 확장하기로 했다. 대상지는 덴마크에서 가장 큰 규모의 피오르인 림피오르Limfjord(해협)와 인접해 있음에도 불구하고 그 잠재력을 충분히 살리지 못하고 있었다. 이에 시는 야외 수영장을 주변 경관과 어우러지면서 충분한 여가 공간을 제공하는 공원으로 만들고자 2013년 베스트레 피오르파크 설계공모(Arkitektkonkurrence om Helhedsplan for Vestre Fjordpark in Aalborg)를 열었다. 설계 목표는 육지에서 바다로의 접근성을 증대시키고 방문객이 피오르 경관을 더 극적으로 경험하게 하는 것이었다. 이를 위해 공원 입구에서 물가로 곧장 이어지는 진입로를 계획해 편리한 접근을 도모하고, 피오르 경관을 해치지 않으면서 탁 트인 전망도 확보하는 건축 계획을 세웠다. 화려한 표현은 절제하고 단순한 재료를 사용해 목재의 물성을 부각시킴으로써, 간결하지만 강력한 정체성을 대상지에 부여하고자 했다. 이용자의 다채로운 행태를 유도하는 역동적 형태의 건축물과 시설도 마련했다. 이로써 베스트레 피오르 파크는 주변 자연과 물리적, 미학적으로 통합되고 독보적인 정체성을 지닌 지역 명소로 자리매김했다....(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 Architect ADEPT Collaborators GHB Landskab, Orbicon, Niras, COWI, Rekommanderet Client Aalborg Municipality Location Aalborg, Denmark Area Building: 2.000m2 Landscape: 15.5ha Completion 2017 Photographs Rasmus Hjortshøj(Coast Studio) ADEPT는 코펜하겐을 기반으로 활동하는 설계사무소로 건축가, 조경가, 도시계획가, 엔지니어가 한 팀을 이루어 건축물부터 대규모 도시 계획까지 다양한 프로젝트를 수행한다. 사용자는 물론 대상지와 긴밀하게 대화하는 관용적 자세가 창조와 혁신의 주된 도구라 믿으며, 클라이언트의 요구를 해결하는 것을 넘어서 대상지에 새로운 가치를 부여하는 공간을 만들고자 한다. 순 네이처 파크

SUND Nature Park

코펜하겐 뇌레브로(Nørrebro)에 위치한 머스크 타워(Mærsk Tower)는 코펜하겐 대학교(University of Copenhagen)의 새로운 보건 의료 과학 연구 캠퍼스다. 1986년 세워진 패넘 인스티튜트(Panum Institute)를 확장 및 개선하면서 새로운 형태의 건물과 오픈스페이스가 마련됐다. 기존의 외부 공간에는 주차장과 작은 잔디밭이 있었고, 캠퍼스는 세 개의 대로와 담벼락, 울타리에 둘러싸인 폐쇄적 공간이었다. 인근 지역은 다인종 및 취약 계층 인구 비율이 높은 편이었지만, 캠퍼스는 학생만을 위한 공간으로 기능하고 주변 도시와 소통하지 못했다. 이에 코펜하겐 대학교는 쾌적한 연구 환경을 형성하고 도시에 긍정적 기여를 하기 위해 타워 전면에 공원을 조성하고자 했다. 이로써 ‘순 네이처 파크(SUND Nature Park)’는 뇌레브로에 자연적, 사회적 가치를 제공하는 새로운 유형의 도시 캠퍼스 공원이 되었다. 자연이 숨 쉬는 캠퍼스 풍부한 자연이 독창성을 증진하고 스트레스를 줄인다는 연구를 근거로 넓은 면적에 걸쳐 녹지를 조성했다. 옥상과 캠퍼스 전면에 마련된 녹지, 긴밀하게 연결된 실외 연구 공간과 여가 공간은 건강하고 창의적인 연구 생활을 지원한다. 캠퍼스는 학생뿐만 아니라 뇌레브로 시민들에게 항상 개방되어 있다. 장벽이 사라지고 다양한 여가 공간이 마련된 공원에서는 일상생활과 연구 활동이 함께 이루어진다. 야외 학습 공간과 모임 공간에서 활발한 학문적 교류가 일어나고, 나무 그늘 아래서는 여유로운 휴식, 잔디밭에서는 피크닉 활동 등이 펼쳐진다. ...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 Landscape Architect and Bridge Design SLA Collaborators C.F. Møller, Rambøll, Aggebo & Henriksen,Skælskør Landscapers, Byggros Client The National Building Agency and The University ofCopenhagen Location Copenhagen, Denmark Area 37,000㎡ Design 2012 Completion 2017 Photographs Emilie Koefoed, SLA, Laura Stamer, Jens Lindhe

순 네이처 파크

SUND Nature Park

코펜하겐 뇌레브로(Nørrebro)에 위치한 머스크 타워(Mærsk Tower)는 코펜하겐 대학교(University of Copenhagen)의 새로운 보건 의료 과학 연구 캠퍼스다. 1986년 세워진 패넘 인스티튜트(Panum Institute)를 확장 및 개선하면서 새로운 형태의 건물과 오픈스페이스가 마련됐다. 기존의 외부 공간에는 주차장과 작은 잔디밭이 있었고, 캠퍼스는 세 개의 대로와 담벼락, 울타리에 둘러싸인 폐쇄적 공간이었다. 인근 지역은 다인종 및 취약 계층 인구 비율이 높은 편이었지만, 캠퍼스는 학생만을 위한 공간으로 기능하고 주변 도시와 소통하지 못했다. 이에 코펜하겐 대학교는 쾌적한 연구 환경을 형성하고 도시에 긍정적 기여를 하기 위해 타워 전면에 공원을 조성하고자 했다. 이로써 ‘순 네이처 파크(SUND Nature Park)’는 뇌레브로에 자연적, 사회적 가치를 제공하는 새로운 유형의 도시 캠퍼스 공원이 되었다. 자연이 숨 쉬는 캠퍼스 풍부한 자연이 독창성을 증진하고 스트레스를 줄인다는 연구를 근거로 넓은 면적에 걸쳐 녹지를 조성했다. 옥상과 캠퍼스 전면에 마련된 녹지, 긴밀하게 연결된 실외 연구 공간과 여가 공간은 건강하고 창의적인 연구 생활을 지원한다. 캠퍼스는 학생뿐만 아니라 뇌레브로 시민들에게 항상 개방되어 있다. 장벽이 사라지고 다양한 여가 공간이 마련된 공원에서는 일상생활과 연구 활동이 함께 이루어진다. 야외 학습 공간과 모임 공간에서 활발한 학문적 교류가 일어나고, 나무 그늘 아래서는 여유로운 휴식, 잔디밭에서는 피크닉 활동 등이 펼쳐진다. ...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 Landscape Architect and Bridge Design SLA Collaborators C.F. Møller, Rambøll, Aggebo & Henriksen,Skælskør Landscapers, Byggros Client The National Building Agency and The University ofCopenhagen Location Copenhagen, Denmark Area 37,000㎡ Design 2012 Completion 2017 Photographs Emilie Koefoed, SLA, Laura Stamer, Jens Lindhe 타임스 센트럴 세일즈 센터

Times Central Sales Center

중국 샤먼(Xiamen)시내 북쪽 샤먼 샹안 지구(Xiang’an District)의 타임스 센트럴 개발 구역(Times Central Development Area)은 다양한 문화권, 연령대의 사람들과 여러 사업체가 모여 새로운 관계를 형성하는 도시의 중심지로 변모하고 있다. 클라이언트인 룽후 샤먼 지사(Longfor Xiamen)는 ‘타임스 센트럴 세일즈 센터(Times Central Sale Center)’를 설립함으로써, 타임스 센트럴 개발 프로젝트에 대한 관심을 불러일으키고 사람들의 소비 활동을 증진하고자 했다. 개발 프로젝트의 장점과 설계 철학을 드러낼 뿐 아니라 대상지 인근의 호수, 기존의 빌딩과 시각적으로 균형을 이루는 계획이 요구됐다. 충분한 고객용 주차 공간과 주변 도로와 자연스럽게 연결된 동선을 마련하는 것 역시 주요 과제였다. 물수제비 오래 전 한 중국 시인은 샤먼을 “바위에 기대어 핀 한 송이 꽃 같은 도시이자, 수백만의 산들이 바다를 끌어 안은 듯한 곳”이라 묘사했다. 이처럼 샤먼에는 풍부하고 경이로운 자연 자원이 가득한데, 그중 가장 인상깊은 것은 도시 자체가 물과 매우 가깝다는 사실이다. 이에 착안해 세일즈 센터의 상징적 요소로 물을 사용했다. 고요히 반짝이는 호수에 돌을 던지면 끝없이 만들어지는 잔물결을 형상화함으로써 개발 지역의 무한한 발전 가능성을 드러내고자 했다. 바깥쪽으로 계속해서 확장되는 동심원의 파동은 미래를 향해 나아가는 룽후의 사상, 이념, 철학을 나타낸다. ...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 Landscape Architect MSP(Martha Schwartz Partners) Client Longfor Xiamen Location Xiamen, China Area 13,044m2 Completion 2018 Photographs Terrence Zhang 마사 슈왈츠 파트너스(Martha Schwartz Partners)는 런던을 기반으로 활동하는 도시·조경설계사무소로 40년 이상 세계 20여 개국에서 다양한 규모와 성격의 프로젝트를 진행해 왔다. 도시 경관이 지속가능한 공간을 만들기 위한 플랫폼으로 기능해야 한다는 생각을 중심으로 도심 활성화 및 재생 프로젝트에 집중해 왔다. 복잡한 도시 환경에 대응하기 위해 조경은 물론, 건축·도시계획·원예·시공 등의 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있으며, 항상 로컬 디자이너와의 협업을 통해 부족한 부분을 채워가려고 한다.

타임스 센트럴 세일즈 센터

Times Central Sales Center

중국 샤먼(Xiamen)시내 북쪽 샤먼 샹안 지구(Xiang’an District)의 타임스 센트럴 개발 구역(Times Central Development Area)은 다양한 문화권, 연령대의 사람들과 여러 사업체가 모여 새로운 관계를 형성하는 도시의 중심지로 변모하고 있다. 클라이언트인 룽후 샤먼 지사(Longfor Xiamen)는 ‘타임스 센트럴 세일즈 센터(Times Central Sale Center)’를 설립함으로써, 타임스 센트럴 개발 프로젝트에 대한 관심을 불러일으키고 사람들의 소비 활동을 증진하고자 했다. 개발 프로젝트의 장점과 설계 철학을 드러낼 뿐 아니라 대상지 인근의 호수, 기존의 빌딩과 시각적으로 균형을 이루는 계획이 요구됐다. 충분한 고객용 주차 공간과 주변 도로와 자연스럽게 연결된 동선을 마련하는 것 역시 주요 과제였다. 물수제비 오래 전 한 중국 시인은 샤먼을 “바위에 기대어 핀 한 송이 꽃 같은 도시이자, 수백만의 산들이 바다를 끌어 안은 듯한 곳”이라 묘사했다. 이처럼 샤먼에는 풍부하고 경이로운 자연 자원이 가득한데, 그중 가장 인상깊은 것은 도시 자체가 물과 매우 가깝다는 사실이다. 이에 착안해 세일즈 센터의 상징적 요소로 물을 사용했다. 고요히 반짝이는 호수에 돌을 던지면 끝없이 만들어지는 잔물결을 형상화함으로써 개발 지역의 무한한 발전 가능성을 드러내고자 했다. 바깥쪽으로 계속해서 확장되는 동심원의 파동은 미래를 향해 나아가는 룽후의 사상, 이념, 철학을 나타낸다. ...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 Landscape Architect MSP(Martha Schwartz Partners) Client Longfor Xiamen Location Xiamen, China Area 13,044m2 Completion 2018 Photographs Terrence Zhang 마사 슈왈츠 파트너스(Martha Schwartz Partners)는 런던을 기반으로 활동하는 도시·조경설계사무소로 40년 이상 세계 20여 개국에서 다양한 규모와 성격의 프로젝트를 진행해 왔다. 도시 경관이 지속가능한 공간을 만들기 위한 플랫폼으로 기능해야 한다는 생각을 중심으로 도심 활성화 및 재생 프로젝트에 집중해 왔다. 복잡한 도시 환경에 대응하기 위해 조경은 물론, 건축·도시계획·원예·시공 등의 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있으며, 항상 로컬 디자이너와의 협업을 통해 부족한 부분을 채워가려고 한다. 센트럴 파크 우상 타파 설계공모

LA+ Iconoclast International Design Ideas Competiton

당선작 티아고 토레스-캄포스(Tiago Torres-Campos)영국 에든버러 존 베크만+해너 라소타+래티시아 허비(John Beckmann+Hannah LaSota+Laeticia Hervy)미국 뉴욕 촨페이 위+자치 왕+후이원 스(Chuanfei Yu+Jiaqi Wang+Huiwen Shi)중국 난징 죠 롤링+닉 맥레오드+자비에르 아르실라(Joe Rowling+Nick McLeod+Javier Arcila)호주 시드니 쑹장+민즈 린(Song Zhang+Minzhi Lin)중국 상하이 가작 핀 번(Fionn Byrne)캐나다 밴쿠버 펠릭스 데 로센+마놀로 라로사+마리아나 마뇬(Felix de Rosen+Manolo Larrosa+Mariana Manon)미국 캘리포니아 마르틴 가르시아 페레스(Martin Garcia Perez)스페인 아코루나 오픈 시스템+랜드스케이프 인프라스트럭처 랩(OPEN SYSTEMS+Landscape Infrastructure Lab)미국 보스턴 나데쥬 라샤샤뉴+이완 뷔르고(Nadege Lachassagne+Iwan Burgaud)프랑스 파리 크리스 버넷+코너 오셔+닐라이 미스트리(Chris Bennett+Conor O'Shea+Nilay Mistry)미국 시카고 채강동+채민지(Gandong Cai+Mingjie Cai)미국 캠브리지 최 수+제임스 할리웰+더스틴 투스먼(Sue Choi+James Halliwell+Dustin Toothman)미국 테네시 벤 하디-클레먼츠+조슈아 가워스(Ben Hardy-Clements+Joshua Gowers)호주 시드니 알렉산드르 길볼트+데이비드 지랄도(J. Alexandre Guilbeault+David Giraldeau)캐나다 몬트리올 주최LA+ Journal 설계 대상 환경 테러에 의해 황폐화된 뉴욕 센트럴 파크 참가 자격 어떠한 자격도 필요하지 않음, 개인 또는 3명이하로 구성된 팀 제출물 sheet1(8.75×10.5인치): 지정된 스케일의 마스터플랜 sheet2(17.5×10.5인치): 설계 내용을 보여줄 수 있는 자유로운 형식의 이미지 sheet3(선택 사항, 17.5×10.5인치): 설계 내용을 보여 줄 수 있는 자유로운 형식의 이미지 설계 설명 텍스트(400단어 이내) 일정 제출 마감: 2018년 10월 10일 수상작 발표: 2018년 11월 27일 심사위원장 리차드 웰러(Richard Weller, 펜실베이니아 대학교) 심사위원 제니 오술센(Jenny B. Osuldsen, Snøhetta 이사) 찰스 왈드하임(Charles Waldheim, 하버드 대학교 존 E. 어빙 석좌교수) 로라 셰퍼드(Lola Sheppard, 워터루 대학교 부교수) 제프 마노(Geoff Manaugh, 자유기고가, Studio-XNYC 전 이사) 베아트리체 갈릴리(Beatrice Galilee, 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 건축/디자인 큐레이터) 시상 당선작(5개 팀): 상금 4,000 USD, 상장, LA+ Journal 에 작품 수록 가작(10개 팀): 상장, LA+ Journal에 작품 수록 자료제공LA+ Journal 진행 김모아 디자인 팽선민

센트럴 파크 우상 타파 설계공모

LA+ Iconoclast International Design Ideas Competiton

당선작 티아고 토레스-캄포스(Tiago Torres-Campos)영국 에든버러 존 베크만+해너 라소타+래티시아 허비(John Beckmann+Hannah LaSota+Laeticia Hervy)미국 뉴욕 촨페이 위+자치 왕+후이원 스(Chuanfei Yu+Jiaqi Wang+Huiwen Shi)중국 난징 죠 롤링+닉 맥레오드+자비에르 아르실라(Joe Rowling+Nick McLeod+Javier Arcila)호주 시드니 쑹장+민즈 린(Song Zhang+Minzhi Lin)중국 상하이 가작 핀 번(Fionn Byrne)캐나다 밴쿠버 펠릭스 데 로센+마놀로 라로사+마리아나 마뇬(Felix de Rosen+Manolo Larrosa+Mariana Manon)미국 캘리포니아 마르틴 가르시아 페레스(Martin Garcia Perez)스페인 아코루나 오픈 시스템+랜드스케이프 인프라스트럭처 랩(OPEN SYSTEMS+Landscape Infrastructure Lab)미국 보스턴 나데쥬 라샤샤뉴+이완 뷔르고(Nadege Lachassagne+Iwan Burgaud)프랑스 파리 크리스 버넷+코너 오셔+닐라이 미스트리(Chris Bennett+Conor O'Shea+Nilay Mistry)미국 시카고 채강동+채민지(Gandong Cai+Mingjie Cai)미국 캠브리지 최 수+제임스 할리웰+더스틴 투스먼(Sue Choi+James Halliwell+Dustin Toothman)미국 테네시 벤 하디-클레먼츠+조슈아 가워스(Ben Hardy-Clements+Joshua Gowers)호주 시드니 알렉산드르 길볼트+데이비드 지랄도(J. Alexandre Guilbeault+David Giraldeau)캐나다 몬트리올 주최LA+ Journal 설계 대상 환경 테러에 의해 황폐화된 뉴욕 센트럴 파크 참가 자격 어떠한 자격도 필요하지 않음, 개인 또는 3명이하로 구성된 팀 제출물 sheet1(8.75×10.5인치): 지정된 스케일의 마스터플랜 sheet2(17.5×10.5인치): 설계 내용을 보여줄 수 있는 자유로운 형식의 이미지 sheet3(선택 사항, 17.5×10.5인치): 설계 내용을 보여 줄 수 있는 자유로운 형식의 이미지 설계 설명 텍스트(400단어 이내) 일정 제출 마감: 2018년 10월 10일 수상작 발표: 2018년 11월 27일 심사위원장 리차드 웰러(Richard Weller, 펜실베이니아 대학교) 심사위원 제니 오술센(Jenny B. Osuldsen, Snøhetta 이사) 찰스 왈드하임(Charles Waldheim, 하버드 대학교 존 E. 어빙 석좌교수) 로라 셰퍼드(Lola Sheppard, 워터루 대학교 부교수) 제프 마노(Geoff Manaugh, 자유기고가, Studio-XNYC 전 이사) 베아트리체 갈릴리(Beatrice Galilee, 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 건축/디자인 큐레이터) 시상 당선작(5개 팀): 상금 4,000 USD, 상장, LA+ Journal 에 작품 수록 가작(10개 팀): 상장, LA+ Journal에 작품 수록 자료제공LA+ Journal 진행 김모아 디자인 팽선민 [센트럴 파크 우상 타파 설계공모] 새는 알을 깨고 나온다

닳고 닳은 센트럴 파크!? ‘센트럴 파크 우상 타파 설계공모(LA+ Iconoclast International Design Ideas Competiton)’ 해설 원고를 쓰겠다고 선뜻 답해놓고는 걱정에 빠졌다. 센트럴 파크에 가 본 적도 없는데 과연 제대로 이 공모전을 말할 수 있을까 걱정이 됐기 때문이다. 그래서 찾은 방법은 바짓가랑이 붙들기. 센트럴 파크를 잘 알고 있는 주변 사람들에게 도움의 손길을 요청했다. 이러이러한 공모전이 있었다고 설명한 뒤 어떻게 생각하느냐고 물었다. 한 줄기 구원의 빛을 내려달라는 간절한 눈빛과 함께. “난 이 공모전이 그리 중요한지 모르겠어. 센트럴 파크는 아직도 견고하고, 잘 작동하고 있다고 생각해.” 센트럴 파크의 요가 프로그램에 참여해봤다는 한국인 A는 공모전에 회의감을 표했다. “오! 센트럴 파크가 없었다면 지금의 뉴욕도 없었어!” 이것은 미국인 B의 대답. 그는 지금의 센트럴 파크에 무한한 애정을 드러냈다. 두 사람 모두 오늘의 센트럴 파크 앞에 우상 타파(Iconoclast)와 같은 태도는 있을 수 없다는 반응을 보였다. 과연 센트럴 파크 타파는 불필요한 일인가? 아드리안 회저(Adriaan Geuze)는 “19세기의 모든 문제가 해결되었고 새로운 유형의 도시가 창조되었기에 더 이상 공원은 전혀 필요하지 않다”1고 언급한 바 있다. 더욱이 혁신적인 공원 설계는 탈 옴스테드, 탈 센트럴 파크 정신과 함께 등장하곤 했다.2따라서 현재 센트럴 파크가 잘 이용되고 있다고 하더라도, 새로운 조경을 모색하는 데 센트럴 파크와 옴스테드를 탈피해야 할 상징물로 삼는 것은 더할 나위 없이 좋은 방법이다. 옴스테드와 보의 센트럴 파크 해체와 재설계라는 수단을 동원해 현대 조경을 이뤄온 픽처레스크 풍의 낡은 규범을 타파하고 새로운 조경 세계를 모색하려 한 이번 공모는 의미 있는 시도다. 이 쟁점적 공모의 배경과 과정을 살피고 당선작을 검토함으로써 동시대 조경계가 추구하는 새로운 미래를 엿보고자 한다. 센트럴 파크 파괴와 재건, 공모 배경과 과정 우상 타파 설계공모는 2015년 봄에 창간된 조경 저널『 LA+』3가 주최했다. 이 공모전은 한가지 규칙으로만 이루어진 규모 1km2 이하의 새로운 섬을 창조하는 2017년의 공모전 ‘이매지네이션 아이디어 설계공모(Imagination Design Ideas Compeition)’에 이은 이 저널의 두 번째 공모전이다. 첫 번째 공모전이 발랄하고 창의적인 상상력을 초대했다면, 2018년의 공모전은 충격적인 가짜 뉴스와 함께 다소 무거운 과제를 요구했다. “센트럴 파크가 환경 테러(모든 식물이 사라졌으나 지반은 양호한 상태)로 파괴되었다. 옴스테드라면 지금 무엇을 했겠는가? 당신이라면?”4...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 각주 정리 1. Adriaan Geuze, “Moving Beyond Darwin”, in Modern Park Design: Recent Trends , 2nd ed., Hewson, Pearl, Arriola eds., Amsterdam: Thoth, 1995, p.38. 2. Julia Czerniak, “Introduction: Speculating on Size”, in Large Parks , J. Czerniak and G. Hargreaves eds., New York: Princeton Architectural Press, 2007, p.29. 3. 미국 펜실베이니아 대학 디자인 스쿨에서 발행하는 저널로, 편집장 테이텀 핸즈(Tatum L. Hands)와 펜실베이니아 대학 리차드 웰러(Richard Weller) 교수가 크리에이티브 디렉터로 이끌고 있다. 『LA+』는 조경의 다학제적 잠재력을 탐색한다는 목표 아래 야생(wild), 즐거움(pleasure), 압제(tyranny), 시뮬레이션(simulation), 정체성(identity), 위험(risk), 상상(imagination), 시간(time) 등 매호 다른 주제로 발행됐고, 앞으로는 디자인(design), 우상 타파(iconoclast), 활력(vitality)을 다룰 예정이다. 4. 『LA+』 홈페이지에서 설계공모의 개요와 수상작을 확인할 수 있다(https://laplusjournal.com/ICONOCLASTCompetition). 김정화는 영국 에든버러 대학교 고등인문연구소의 박사후 연구원으로, 서울대학교 조경학과에서 학사, 석사, 박사 학위를 받았다. 우리엔디자인펌, 조경설계 서안, 서안알앤디조경디자인에서 설계 실무를 거치고, 가천대학교에서 강의했다. 식물원의 역사와 디자인의 변천을 살피며 근현대 조경 디자인의 역사와 이론에 대한 새로운 해석을 시도하고 있다.

[센트럴 파크 우상 타파 설계공모] 새는 알을 깨고 나온다

닳고 닳은 센트럴 파크!? ‘센트럴 파크 우상 타파 설계공모(LA+ Iconoclast International Design Ideas Competiton)’ 해설 원고를 쓰겠다고 선뜻 답해놓고는 걱정에 빠졌다. 센트럴 파크에 가 본 적도 없는데 과연 제대로 이 공모전을 말할 수 있을까 걱정이 됐기 때문이다. 그래서 찾은 방법은 바짓가랑이 붙들기. 센트럴 파크를 잘 알고 있는 주변 사람들에게 도움의 손길을 요청했다. 이러이러한 공모전이 있었다고 설명한 뒤 어떻게 생각하느냐고 물었다. 한 줄기 구원의 빛을 내려달라는 간절한 눈빛과 함께. “난 이 공모전이 그리 중요한지 모르겠어. 센트럴 파크는 아직도 견고하고, 잘 작동하고 있다고 생각해.” 센트럴 파크의 요가 프로그램에 참여해봤다는 한국인 A는 공모전에 회의감을 표했다. “오! 센트럴 파크가 없었다면 지금의 뉴욕도 없었어!” 이것은 미국인 B의 대답. 그는 지금의 센트럴 파크에 무한한 애정을 드러냈다. 두 사람 모두 오늘의 센트럴 파크 앞에 우상 타파(Iconoclast)와 같은 태도는 있을 수 없다는 반응을 보였다. 과연 센트럴 파크 타파는 불필요한 일인가? 아드리안 회저(Adriaan Geuze)는 “19세기의 모든 문제가 해결되었고 새로운 유형의 도시가 창조되었기에 더 이상 공원은 전혀 필요하지 않다”1고 언급한 바 있다. 더욱이 혁신적인 공원 설계는 탈 옴스테드, 탈 센트럴 파크 정신과 함께 등장하곤 했다.2따라서 현재 센트럴 파크가 잘 이용되고 있다고 하더라도, 새로운 조경을 모색하는 데 센트럴 파크와 옴스테드를 탈피해야 할 상징물로 삼는 것은 더할 나위 없이 좋은 방법이다. 옴스테드와 보의 센트럴 파크 해체와 재설계라는 수단을 동원해 현대 조경을 이뤄온 픽처레스크 풍의 낡은 규범을 타파하고 새로운 조경 세계를 모색하려 한 이번 공모는 의미 있는 시도다. 이 쟁점적 공모의 배경과 과정을 살피고 당선작을 검토함으로써 동시대 조경계가 추구하는 새로운 미래를 엿보고자 한다. 센트럴 파크 파괴와 재건, 공모 배경과 과정 우상 타파 설계공모는 2015년 봄에 창간된 조경 저널『 LA+』3가 주최했다. 이 공모전은 한가지 규칙으로만 이루어진 규모 1km2 이하의 새로운 섬을 창조하는 2017년의 공모전 ‘이매지네이션 아이디어 설계공모(Imagination Design Ideas Compeition)’에 이은 이 저널의 두 번째 공모전이다. 첫 번째 공모전이 발랄하고 창의적인 상상력을 초대했다면, 2018년의 공모전은 충격적인 가짜 뉴스와 함께 다소 무거운 과제를 요구했다. “센트럴 파크가 환경 테러(모든 식물이 사라졌으나 지반은 양호한 상태)로 파괴되었다. 옴스테드라면 지금 무엇을 했겠는가? 당신이라면?”4...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 각주 정리 1. Adriaan Geuze, “Moving Beyond Darwin”, in Modern Park Design: Recent Trends , 2nd ed., Hewson, Pearl, Arriola eds., Amsterdam: Thoth, 1995, p.38. 2. Julia Czerniak, “Introduction: Speculating on Size”, in Large Parks , J. Czerniak and G. Hargreaves eds., New York: Princeton Architectural Press, 2007, p.29. 3. 미국 펜실베이니아 대학 디자인 스쿨에서 발행하는 저널로, 편집장 테이텀 핸즈(Tatum L. Hands)와 펜실베이니아 대학 리차드 웰러(Richard Weller) 교수가 크리에이티브 디렉터로 이끌고 있다. 『LA+』는 조경의 다학제적 잠재력을 탐색한다는 목표 아래 야생(wild), 즐거움(pleasure), 압제(tyranny), 시뮬레이션(simulation), 정체성(identity), 위험(risk), 상상(imagination), 시간(time) 등 매호 다른 주제로 발행됐고, 앞으로는 디자인(design), 우상 타파(iconoclast), 활력(vitality)을 다룰 예정이다. 4. 『LA+』 홈페이지에서 설계공모의 개요와 수상작을 확인할 수 있다(https://laplusjournal.com/ICONOCLASTCompetition). 김정화는 영국 에든버러 대학교 고등인문연구소의 박사후 연구원으로, 서울대학교 조경학과에서 학사, 석사, 박사 학위를 받았다. 우리엔디자인펌, 조경설계 서안, 서안알앤디조경디자인에서 설계 실무를 거치고, 가천대학교에서 강의했다. 식물원의 역사와 디자인의 변천을 살피며 근현대 조경 디자인의 역사와 이론에 대한 새로운 해석을 시도하고 있다. [이미지 스케이프] 원형에 대하여

방울방울 화면을 가득 채운 하얀 동그라미들의 중첩. 이번 사진의 정체는 뭘까요? 오른쪽 아래에 있는 스테인리스 난간이 힌트가 될 것 같습니다만. 답부터 말씀드리자면, 이번 사진은 바닷물에 반사된 햇빛입니다. 비밀이라면 조리개 값과 초점을 조금 흩트리는 약간의 요령! 반짝이는 빛을 찍을 때는 조리개 상태가 최종 이미지에 큰 영향을 미치게 되지요. 조리개를 조이면(f값을 크게 하면)빛이 조리개 모양에 따라 갈라지는 것처럼 표현되고, 반대로 조리개를 열면(f값을 작게 하면)이 사진처럼 빛 모양이 원형으로, 때로는 다각형으로 나오거든요. 거기에 초점을 가까운 쪽에 맞추는 것이 포인트입니다. 자, 그럼 한번 따라해 보실까요? 조리개를 활짝 열고 모델은 가까운 곳에, 그리고 멀리 조명을 배경으로 야경을 촬영해 보세요. 조금만 응용하면 이 사진보다 훨씬 더 멋진 사진을 찍으실 수 있을 겁니다. ...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 주신하는 서울대학교 조경학과를 거쳐 같은 학과 대학원에서 석사와 박사 학위를 받았다. 토문엔지니어링, 가원조경, 도시건축 소도에서 조경과 도시계획 실무를 담당했고, 현재 서울여자대학교 원예생명조경학과 교수로 재직 중이다. 조경 계획과 경관 계획에 학문적 관심을 두고 있다.

[이미지 스케이프] 원형에 대하여

방울방울 화면을 가득 채운 하얀 동그라미들의 중첩. 이번 사진의 정체는 뭘까요? 오른쪽 아래에 있는 스테인리스 난간이 힌트가 될 것 같습니다만. 답부터 말씀드리자면, 이번 사진은 바닷물에 반사된 햇빛입니다. 비밀이라면 조리개 값과 초점을 조금 흩트리는 약간의 요령! 반짝이는 빛을 찍을 때는 조리개 상태가 최종 이미지에 큰 영향을 미치게 되지요. 조리개를 조이면(f값을 크게 하면)빛이 조리개 모양에 따라 갈라지는 것처럼 표현되고, 반대로 조리개를 열면(f값을 작게 하면)이 사진처럼 빛 모양이 원형으로, 때로는 다각형으로 나오거든요. 거기에 초점을 가까운 쪽에 맞추는 것이 포인트입니다. 자, 그럼 한번 따라해 보실까요? 조리개를 활짝 열고 모델은 가까운 곳에, 그리고 멀리 조명을 배경으로 야경을 촬영해 보세요. 조금만 응용하면 이 사진보다 훨씬 더 멋진 사진을 찍으실 수 있을 겁니다. ...(중략)... * 환경과조경 372호(2019년 4월호) 수록본 일부 주신하는 서울대학교 조경학과를 거쳐 같은 학과 대학원에서 석사와 박사 학위를 받았다. 토문엔지니어링, 가원조경, 도시건축 소도에서 조경과 도시계획 실무를 담당했고, 현재 서울여자대학교 원예생명조경학과 교수로 재직 중이다. 조경 계획과 경관 계획에 학문적 관심을 두고 있다.