-

Turenscape

Turenscape

투런스케이프Turenscape(土人設計)는 1998년 유쿵졘Yu Kongjian(兪孔堅)이 설립한 조경설계사무소다. 3명의 설계팀으로 출발해 급속한 성장을 거듭한 투런스케이프는 현재 다양한 분야의 전문가 600여 명으로 구성된 세계 최대의 조경설계사무소로 성장했다. 경관설계, 건축설계, 도시설계, 환경설계, 엔지니어링 등 다양한 스케일과 범주의 프로젝트에서 최신 기술과 친환경적 설계를 결합하는 혁신적이고 회복탄력적인 디자인을 선보이고 있다.

이번 호는 독특한 정원 감상법을 통해 중국적 색채를 드러내는 ‘메이 정원’, 유적지 주변으로 펼쳐진 농경지를 야외 쌀 박물관처럼 활용한 ‘청터우산 문화유산 공원’, 지형 조작을 통해 도시재생과 생태계 회복을 동시에 꾀한 ‘싼야 맹그로브 공원’ 등 투런스케이프의 다양한 면모를 살필 수 있는 주요 프로젝트를 소개한다.

이번 특집을 통해 조경과 도시계획을 통합하는 조경가일 뿐 아니라 시대를 읽는 날카로운 분석가이자 뛰어난 리더십으로 조경의 지평을 넓혀 온 유쿵졘의 면면을 확인할 수 있다. 유쿵졘과 같은 문화권에서 자라고 일해 온 리중웨이(Lab D+H 공동대표)가 진행한 인터뷰는 투런스케이프의 철학이 형성된 배경과 현재 중국 조경계의 상황을 소개하며 낯선 대륙의 작업을 보다 더 깊이 읽어낼 수 있도록 돕는다. 땅에 대한 존중을 바탕으로 땅과 사람의 관계를 다채로운 방식으로 엮어 온 투런스케이프의 작품 세계를 탐험하는 여정에 독자들을 초대한다.

진행 김모아, 윤정훈 협력 최영준, 리중웨이 디자인 팽선민

-

[Turenscape] 프로필

[Turenscape] 프로필

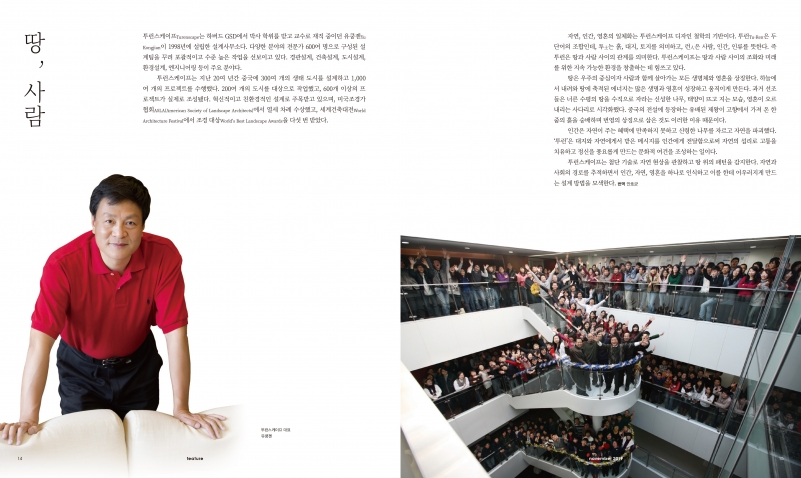

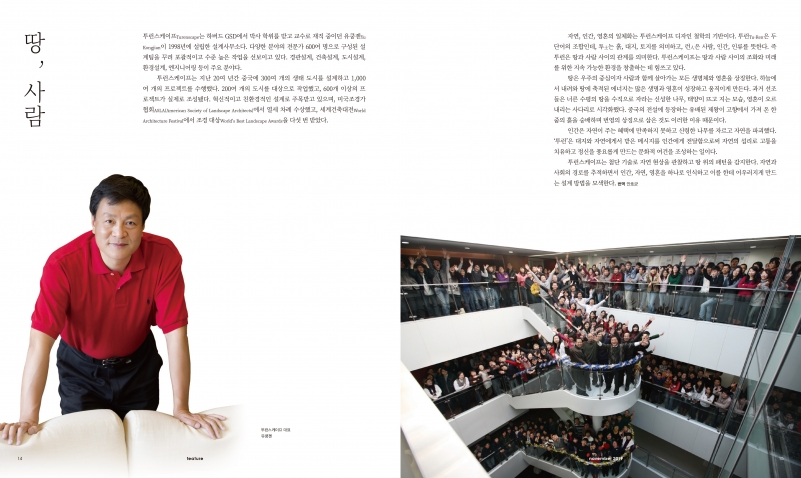

투런스케이프(Turenscape)는 하버드 GSD에서 박사 학위를 받고 교수로 재직 중이던 유쿵졘(Yu Kongjian)이 1998년에 설립한 설계사무소다. 다양한 분야의 전문가 600여 명으로 구성된 설계팀을 꾸려 포괄적이고 수준 높은 작업을 선보이고 있다. 경관설계, 건축설계, 도시설계, 환경설계, 엔지니어링 등이 주요 분야다.

투런스케이프는 지난 20여 년간 중국에 300여 개의 생태 도시를 설계하고 1,000여 개의 프로젝트를 수행했다. 200여 개의 도시를 대상으로 작업했고, 600개 이상의 프로젝트가 실제로 조성됐다. 혁신적이고 친환경적인 설계로 주목받고 있으며, 미국조경가협회ASLA(American Society of Landscape Architects)에서 열세 차례 수상했고, 세계건축대전(World Architecture Festival)에서 조경 대상(World’s Best Landscape Awards)을 다섯 번 받았다.

자연, 인간, 영혼의 일체화는 투런스케이프 디자인 철학의 기반이다. 투런Tu-Ren은 두 단어의 조합인데, 투土는 흙, 대지, 토지를 의미하고, 런人은 사람, 인간, 인류를 뜻한다. 즉 투런은 땅과 사람 사이의 관계를 의미한다. 투런스케이프는 땅과 사람 사이의 조화와 미래를 위한 지속 가능한 환경을 창출하는 데 힘쓰고 있다.

땅은 우주의 중심이자 사람과 함께 살아가는 모든 생명체와 영혼을 상징한다. 하늘에서 내려와 땅에 축적된 에너지는 많은 생명과 영혼이 성장하고 움직이게 만든다. 과거 선조들은 너른 수평의 땅을 수직으로 자라는 신성한 나무, 태양이 뜨고 지는 모습, 영혼이 오르내리는 사다리로 시각화했다. 중국의 전설에 등장하는 유배된 제왕이 고향에서 가져 온 한 줌의 흙을 숭배하며 번영의 상징으로 삼은 것도 이러한 이유 때문이다.

인간은 자연이 주는 혜택에 만족하지 못하고 신령한 나무를 자르고 자연을 파괴했다. ‘투런’은 대지와 자연에게서 받은 메시지를 인간에게 전달함으로써 자연의 섭리로 고통을 치유하고 정신을 풍요롭게 만드는 문화적 여건을 조성하는 일이다.

투런스케이프는 첨단 기술로 자연 현상을 관찰하고 땅 위의 패턴을 감지한다. 자연과 사회의 경로를 추적하면서 인간, 자연, 영혼을 하나로 인식하고 이를 한데 어우러지게 만드는 설계 방법을 모색한다.

-

[Turenscape] 생태, 즐거움이 함께 있는

Ecology, with Pleasure

[Turenscape] 생태, 즐거움이 함께 있는

Ecology, with Pleasure

나는 의심의 여지없이 유쿵졘(Yu Kongjian)이 현대 조경을 이끌어가는 중요한 진보적 힘이라고 생각한다. 그는 우리 시대에 가장 필요한 이슈를 다루고 있다. 지금껏 인간이 지구와 상호 작용할 때 자연의 방식을 무시한 채 일방적 강요를 해왔다면, 그는 자연을 존중하고 상호 협력하는 방식을 택하고 있다. 우리는 의도적으로, 때로는 무심하게, 원하는 바를 위해 자연을 이용해왔고, 이제 자연은 태풍, 홍수, 가뭄으로 우리에게 복수를 가하고 있다. 우리는 미생물을 포함한 모든 종을 지배하게 된 바로 그 순간, 통신 및 운송 기술로 지구의 모든 물리적 장벽과 거리를 극복한 바로 그때, 우리 중 절반 이상이 도시에 살면서 땅, 동물, 기후, 지리를 체감할 기회가 거의 사라진 지금에 이르러서야, 서로 양보하고 포기하고 존중해야 한다는 것을 배우게 됐다. 미래 후손에게 동적 평형 상태를 되돌려주길 꿈꾸는 현재, 아직 우리에게는 지난 두 세기 동안 이룩한 무분별한 자기 파괴적 문명에서 돌아설 기회가 있다.

구체적으로, 한편으로는 은유적으로, 우리는 새로 만드는 것만 강조하는 데서 벗어나 모든 생물, 물, 태양과 바람의 에너지를 지키는 방식으로 문명을 유지해야 한다. 이 같은 이슈에 대해 유쿵졘만큼 직접적이고 생생한 경험을 한 이는 많지 않을 것이다. 그는 중국의 농촌에서 태어나 유년 시절을 보냈다. 수천 년 동안 이어져 내려온, 농사에 자연을 이용하고 자연을 위해 농사를 조절하는 방식을 경험하며 성장했다. 홍수와 가뭄에 적응하는 방법을 체득하고, 날씨의 중요성을 깨닫고, 식물과 동물의 생존에 필요한 환경을 지속하는 법을 배우며 자랐다. 사상가로서 삶이 꽃피기 시작한 대학 시절, 그의 고향 마을에 기습적인 근대화의 바람이 몰아쳤다. 수목과 토착 식물이 땅에서 뽑혔고, 강과 하천이 정비되면서 물고기들이 죽었다. 물은 마을이 처한 문제를 해결하는 무언가가 아니라, 파이프를 통해 들고 나는 낯선 무언가로 변했다.

고대의 관습으로 회귀하는 것이 해결책이 될 수 없다. 인간과 자연 간의 성공적인 협력에 이를 때는 그러한 조화에 내재된 아름다움, 즐거움, 영감이 수반된다. 즉 이는 단순히 잘 작동하는 기계를 다루는 문제가 아니다. 순수함을 회복하는 것과도 다르다. 유쿵졘은 과학자, 식물학자, 유전학자의 면모를 갖추고 있다. 어떤 잔디가 어떤 조건에서 잘 자라는지 이해하기 위해, 최신 연구를 참조할 뿐 아니라 어린 시절의 기억에도 의지한다. 그는 인간을 다른 생물체보다 가치 없는 것으로 취급하는 극단적 환경주의자가 아니다. 그는 오래된 나무 아래 사람들이 모여 앉아 놀던 기억에서 사람들의 유대감을 높이는 나무의 역할을 떠올린다.

유쿵졘을 이끄는 동력은 자연과 문명의 건강한 관계의 회복이지만, 동시에 그는 아름다움과 예술을 창조하고, 지역 주민의 일상의 질을 높이고, 사회적 상호 작용을 촉진하는 공간을 만들고, 문화와 역사를 보존하고, 대지를 작물, 야생 동물 서식지, 깨끗한 물 등을 ‘생산’하는 곳으로 만들고, 삶을 지탱하는 경관에 대해 사람들을 교육하는 일에도 비중을 둔다. 너무나 큰 과제들이다. 유쿵졘은 끝없는 에너지를 가진 야심가다. 동시에 여러 방향에서 작업한다.

그가 여러 분야에 두루 관심을 가지고 야망을 펼치는 점은 본받을 만하지만, 그의 작업을 좀 더 비판적으로 볼 필요도 있다. 어떤 것도 훼손하지 않고 혼란도 일으키지 않으면서 그 많은 목표를 달성하는 게 가능한 일일까? 그의 공원은 부분의 합보다 더 많은 것을 포함하지 않는 별개 요소들의 집합인가? 옥수수 밭이 어떻게 끊임없이 이어지는 전위적 금속 조각품처럼 느껴지는 것일까? 버려진 공장 건물의 철골 구조물이 토착 식물과 인공 습지로 만든 경관 속에서 연출하는 공간은 어떠한가? 섬세하게 일렁이는 풀숲의 아름다움과 풀숲이 어떻게 독소를 흡수하는지 설명하는 딱딱한 이론 사이에 어색한 모순점이 있는가?

…(중략)…

* 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부

윌리엄 S. 손더스(William S. Saunders)는 하버드 디자인 매거진(Harvard Design Magazine)의 공동 창립자이자 전 편집장이다. 하버드 교육 대학원에서 박사 과정을 수료하고 하버드 GSD에서 다양한 커뮤니케이션 및 자문직을 수행했으며, 현대 도시, 건축, 조경에 대한 다수의 저서를 집필했다.

* 이 글은 유쿵졘의 다음 책 머리말을 번역한 것이다. Designed Ecologies: The Landscape Architecture of Kongjian Yu , William Saunders ed., Birkhauser Architecture, 2012, pp.8~9.

-

[Turenscape] 스퀘어 앤드 라운드

Square & Round

[Turenscape] 스퀘어 앤드 라운드

Square & Round

프랑스 쇼몽 성에 설치된 ‘스퀘어 앤드 라운드(Square & Round)’는 작은 빗물 정원으로, 하늘은 둥글고 땅은 네모나다는 천원지방(天圓地方)을 의미한다. 곡선과 사각형, 위요된 공간, 작은 것을 크게 경험하게 하는 전략, 절토와 성토를 통해 전국 전통 원림을 현대적으로 재해석했다. 또한 현대의 우수 관리 개념을 인간과 자연의 관계를 다루는 중국 원림의 철학과 통합했다.

중국 전통 원림은 자연 경관을 미니어처로 재현한다. 일반적으로 이러한 원림은 학자, 시인, 은퇴한 관리에 의해 조성됐다. 벽으로 둘러싸인 형태로 만들어졌으며 연못, 돌, 나무, 초화, 굽이치는 소로로 연결된 여러 정자로 구성됐다. 일련의 장면을 세심하게 구성함으로써 자연을 모방하고, 일상적 향유를 위한 인공적 자연으로 역할했다. 중국은 작은 것으로부터 큰 것을 보길 바랐다. 이로 인해 서양의 개방적이고 점적인 경관과 달리, 중국에서는 사방이 막힌 상자 안의 상자(box-withinbox)개념의 경관이 발전됐다.…(중략)…

* 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부

Design Institute College of Architecture and Landscape ofPeking University, Turenscape

Design Principal Yu Kongjian

Design Assistant Lu Xiaoxuan, Qiu Zhiping

Client Chateau Chaumont, France

Location Chateau Chaumont, France

Area 100m2

Design 2013. 2.

Completion 2013. 5.

Photographs Turenscape

-

[Turenscape] 카반 호수

Kaban Lake

[Turenscape] 카반 호수

Kaban Lake

카잔 워터프런트 재생

카잔(Kazan)시에 위치한 카반(Kaban)호수의 삭막한 수변 공간이 과감한 경관적 개입을 통해 활력을 되찾았다. ‘카반 호수’ 프로젝트는 경관이 상호 작용의 매개체로서 수변 환경을 조절하고, 사람들의 이용을 촉진하며, 자연과 문화, 사회가 한데 어우러진 새로운 공공 공간을 제공한다는 사실을 일깨운다.

과제와 목표

카잔 시는 타타르스탄(Tatarstan)공화국의 수도이자 러시아령에서 여섯 번째로 인구가 많은 대도시다. 이 도시에서 가장 큰 호수인 카반 호수는 지대에 따라 로우(low), 에버리지(average), 어퍼(upper)구간으로 나뉘는데, 그중 로우 구간의 북부와 동부 호안은 카잔 시의 주요 수변 공간이다.

타타르스탄은 700여 년간 카반 호수에 생활 및 산업 폐기물을 매립했고, 그 결과 수변은 도시와 분리되어 문화적 활력과 생태 자원을 상실해갔다. 수십 년간 호수를 에워싼 산업 단지에서 흘러나온 폐수는 호수를 오염시켰고, 역사적 도심에 들어선 콘크리트 제방은 대상지를 생명력을 느낄 수 없는 콘크리트 사막 같은 곳으로 만들었다. 게다가 호수 대부분이 고속 도로, 사적 커뮤니티, 수풀이 우거진 재개발 부지에 인접해 있어 사람들의 접근이 어려웠다. 카반 호수를 새롭게 변모시키기 위한 계획안이 마련됐지만, 차량 통행을 우선시하고 있어 야생 동물의 서식지를 훼손할 뿐만 아니라 사람들이 수변에 접근할 수 없도록 만들고 있었다. 타타르스탄은 2018년 피파FIFA 월드컵 개최를 계기로 카잔시 워터프런트를 재생하는 ‘카반 호수 워터프런트 재생프로젝트 설계공모’를 개최했다. …(중략)…

* 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부

Design Turenscape

Official Entrant Yu Kongjian

Design Team

Lead Designer: Yu Kongjian

Program Director and Senior Architect: Lung Stanley

Senior Urban Planner: Yan Bin

Senior Landscape Architect: Shi Chun

Program Manager and Urban Planner: Wang Yuyu

Program Manager and Landscape Architect: Cong Xin

Urban Planner: Ma Junge, Kou Miao, Wu Di

Landscape Architect: Hu Yangyang, Jing Bo, SongQiuyue, Luo Lin, Ding Yahu, Liu Zhenlizi, Yuan Tingting, Zhang Haixiao, Zhang Jin

GIS Analyst: Li Wenhao

Senior Architect: Poroshkin Alexandr, Sineva Katya, Malein Max

Assistant Landscape Architect: Herman Henry, Zhang Kaiqi, Xie Yaoyu, Rasmussen Nichlas

Russian Architecture Collaborator: MAParchitectsDesign Office

Lighting: ECO-Light

-

[Turenscape] 메이 정원

Mei Garden

[Turenscape] 메이 정원

Mei Garden

시와 픽처레스크의 생태학

‘메이 정원(Mei Garden)’은 저장(Zhejiang)성 진화(Jinhua)시에 조성된 생태 매화 정원이다. 이 정원은 중국 문화권에서 가장 사랑받는 꽃인 매화(mei,메이)를 감상하기 위해 만들어졌다. 수천 년 동안 중국의 학자들은 시를 통해 매화의 아름다움을 칭송해왔다. 그들은 이른 봄 피어나 섬세한 색과 형태, 진한 향을 자랑하는 매화를 겸손, 정의, 독립, 고독, 예의의 상징으로 여겼다. 중국 정원에서 매화는 눈에 잘 띄는 곳에 있기보다 숨겨지기 때문에, 사람들은 꽃을 찾아 떠나거나 예기치 못한 곳에서 꽃을 만나는 방식으로 매화를 감상했다. 이렇게 시적이고 픽처레스크한 감상법은, 중국 고전 원림에서 학자들이 안마당에 고독하게 앉아 사색하거나 돌조각 사이를 거닐던 데서 비롯됐다. 전통 정원과 꽃 감상 문화에서 영감을 받아 감상자가 다양한 방식으로 공간을 누비며 독특한 경험을 할 수 있도록, 박스형 공간을 매트릭스(matrix)식으로 나열한 정원을 설계했다. …(중략)…

* 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부

Design Turenscape

Design Principal Yu Kongjian

Design Team Yu Hongqian, Yu Song, Yuan Fang, Zhou Shuiming, Chen Hao, Zhang Bingyue, Xu Ying, Li Qing, Zhou Peng, Ban Minghui, Tong Hui, Chen Yongping, Jia Jianming, Jiao Yazhou, Li Wei, Wang Dezhou, Wang Rui, Zhang Zhoulin, Wu Dongmei, Gao Peng, Yao Banzhu, Zhang Kaiyuan, Yunzuo, Liu Bingyi, Liu Chunyan, Wang Dan, Yuan Tianyuan

Client Jinhua City Government, China

Location Jinhua City, Zhejiang China Province, China

Area 13ha

Design 2010

Completion 2013. 5.

Photographs Turenscape

-

[Turenscape] 청터우산 문화유산 공원

Chengtoushan Archaeological Park

[Turenscape] 청터우산 문화유산 공원

Chengtoushan Archaeological Park

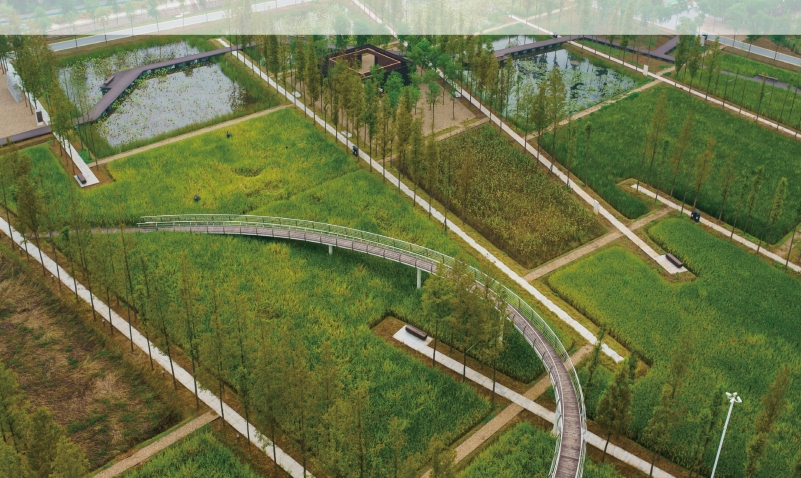

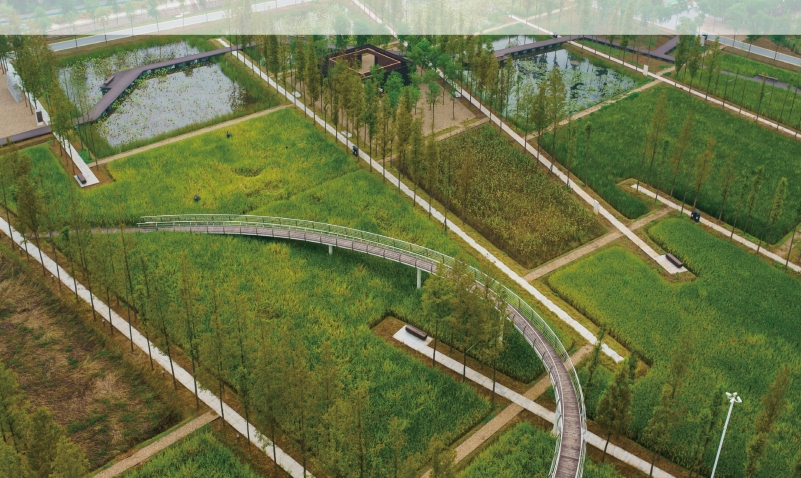

청터우산 역사 유적지

후난(Hunan)성 둥팅(Dongting)호수 범람원에 자리한 청터우산(Chengtoushan)은 대부분이 농경지로 구성된 언덕이었다. 하지만 1979년 이곳에서 중국에서 가장 오래된 고대 도시 유적이 발견되고, 쌀이 처음 재배되기 시작했다는 사실이 밝혀졌다. 청터우산 유적지가 국가 문화유산으로 지정되며 농경지 일부분이 농사를 지을 수 없는 보호 지역으로 묶이게 되었다. 이후 30여 년간 부지가 방치되었고, 정부는 지역 경제를 살리고자 일대를 관광지화하기로 했다. 유적지 주변으로 장식적인 정원이 조성됐다. 여러 박물관과 기념 구조물이 들어선 넓은 도로를 따라 화려한 수목과 화단이 늘어서고, 유적지 남쪽 출입구에는 포장된 광장이 만들어졌다. 하지만 이는 중국 어디서나 볼 수 있는 풍경이었다. 청터우산은 유적지 본연의 정체성을 잃고 관광객 수는 점점 줄었다. 역사 공간의 진정성을 드러내고 지역 경관의 가치를 재발견하는 새로운 전략이 필요했다. …(중략)…

* 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부

Design Turenscape

Official Entrant Yu Kongjian

Design Team Yu Kongjian, Zhang Huiyong, Shao Fei,Peng Desheng, Wen Hangjian, Zhang Yaqi, Zhi Qing,Chen Liming, Geng Ran, Li Haitian, Liu Tong, Kong Limin,Fu Enchun, Lin Rao, Fan Lijun, Guo Yafei, Cao Mingyu,Han Yang, Xing Yajie, Chen Chunting

Client/Owner Government of the Lixian County, Hunan Province, China

Location Changde City, Hunan Province, China

Area 20ha

Design 2015. 1.

Completion 2016. 1.

Photographs Turenscape

-

[Turenscape] 이창 운하 공원

Yichang Canal Park

[Turenscape] 이창 운하 공원

Yichang Canal Park

문제 의식

‘이창 운하 공원(Yichang Canal Park)’은 이창 시 동부 뉴 에코시티(New Eco-city)의 중심에 있다. 언덕이 많은 작은 분지에 위치하며 북쪽에는 운하, 서쪽에는 고속 철도, 남쪽에는 도시가 있다. 이창 시는 주변 농경지를 잠식하며 거대 도시로 급속하게 성장하는 중국의 도시 중 하나다. 12헥타르에 달하는 대상지는 본래 열두 개의 양어지를 보유한 양식장이었다. 도시 개발에도 적합하지만, 도시를 가로지르는 운하로서 그린웨이(greenway)의 잠재력을 갖고 있다고 판단되어 공원으로 계획됐다. 모든 저지대는 우수 관리를 위한 생태 기반 시설과 연계되어 설계됐다.

대상지에는 몇 가지 문제점이 있었다. 첫째, 농업용 화학 비료와 생활 하수로 인해 운하의 물이 부영양화됐다. 운하는 1950년대에 주민 10만여 명의 식수 제공을 위해 건설되었지만, 극심한 부영양화로 인해 식수원으로서 역할을 하지 못하고 있다. 모든 녹지가 황폐화됐고, 양어지에 사용되는 과다한 사료 역시 수질 오염의 원인으로 작용했다. 둘째, 공원과 인근 도로의 레벨차가 10m에 달해 사람들의 접근이 어려웠다. 셋째, 개발업자들은 큰 투자 없이도 공원을 통해 주변 지역의 가치를 향상시키기를 바랐다. 따라서 적은 금액으로 도시 개발을 촉발할 수 있는 공원을 설계해야 했다. …(중략)…

* 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부

Design Turenscape

Design Principal Yu Kongjian

Design Team Liu Xinagjun,Jin Yuyuan, Jiang Kaixun, Lei Yin, Lv Ning, Cao Zhnegrong, Guo Rong, Wu Kezheng, Zhang Meng, Jia Shaojie, Chen Peng, Liu Dehua, Chu Yaoming, Jia Pai, Liu Yue, Li Wei

Client Yichang City Government, China

Location Yichang City, Hubei Province, China

Area 12ha

Design 2009

Completion 2013. 5.

Photographs Turenscape

-

[Turenscape] 옌웨이저우 공원

Yanweizhou Park

[Turenscape] 옌웨이저우 공원

Yanweizhou Park

홍수 조절 경관

진화(Jinhua)시의 중심에는 면적 26헥타르에 달하는 습지대가 자연 상태로 남아 있다. 습지대의 이름은 ‘참새 꼬리’라는 뜻의 옌웨이저우(Yanweizhou)로, 우이(Wuyi)강과 이우(Yiwu)강이 진화 강으로 합류하는 지점에 위치한다. 백만 명이 넘는 인구가 사는 이 지역은 강줄기로 인해 여러 구획으로 나뉘는데, 강을 건너기 어려워 주민들은 습지와 인접한 오페라 하우스나 녹지 등의 문화 시설을 활발히 이용하지 못했다. 게다가 습지대 일부는 강가의 모래 채석장으로 인해 훼손되고 초지로 덮인 상태였다.

네 가지 목표에 주안점을 두고 설계를 진행했다. 첫째, 과밀한 도심지에 여가 공간을 제공하는 동시에 습지를 보존한다. 둘째, 홍수와 범람에 대응할 수 있는 공원을 만든다. 셋째, 기존 오페라 하우스를 주변 환경과 조화시킨다. 넷째, 분절된 지역을 자연 경관과 연결하고 지역 커뮤니티와 문화적 정체성을 강화한다.

적응 전략

남은 서식지의 보존과 개선: 최소한의 인공적인 개입을 통해 모래 채석장으로 훼손된 습지대를 복원했다. 덕분에 미세한 자연 지형(micro-terrain)과 생태계가 보존되고 시간이 지날수록 다양한 서식지가 발달했다. 토착 습지 종이 늘어나면서 지역의 종 다양성이 증대되는 효과도 나타났다. …(중략)…

* 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부

Design Turenscape and College of Architecture andLandscape of Peking University

Design Principal Yu Kongjian

Design Team Yu Hongqian, Song Yu, Fang Yuan, ZhouShuiming, Tong Hui, Li Shenghui, Lin Chujie, Chen Dengfeng

Construction Jinghua Landscape Planning & Construction

Bridge Structural Consultant Shenzhen Xilun Civil EngineeringReconnaissance & Design

Client Jinhua City Government, China

Location Jinhua City, Zhejiang Province, China

Area 26ha

Design 2013

Completion 2014. 5.

Photographs Turenscape

-

[Turenscape] 싼야 맹그로브 공원

Sanya Mangrove Park

[Turenscape] 싼야 맹그로브 공원

Sanya Mangrove Park

싼야(Sanya)시는 중국 하이난(Hainan)섬 해안가에 위치한 관광 도시다. 싼야 시의 자연은 지난 30년간 일어난 무분별한 개발로 심각하게 훼손됐다. 대부분의 수로는 쓰레기로 가득 차 오염됐고, 수변에 콘크리트 제방이 세워지면서 맹그로브 나무 서식지와 강 생태계는 파괴되고 도시는 홍수에 더욱 취약해졌다. 한편 싼야시를 찾는 관광객과 이주민이 늘어나 수변 경관을 즐길만한 공간에 대한 수요가 높아졌으나 강으로의 접근 자체가 어려운 상황이었다.

대상지는 싼야 강의 동쪽, 해수와 담수가 만나는 곳에 조성된 매립지다. 해양 및 내륙 생태계가 공존해 생태적으로 중요하지만 수질 오염이 심각했다. 게다가 공원 조성이 결정되면서 개발이 중단된 현장에는 건설 폐기물들이 그대로 남아 있었다. 강과 인접한 도로와 대상지 간의 고도차는 9m에 달해 이 또한 극복해야 할 문제였다.

과정을 통해 만들어지는 형태

맹그로브 숲을 복원해 도시재생과 생태계 회복을 동시에 꾀하고자 했다. 강한 열대성 계절풍이나 홍수, 도시 오염 물질 등에 의해 어린 맹그로브 나무가 잘 생장하지 못할 가능성을 고려했다. 바람과 물의 자연스러운 흐름을 따라 지형을 조작해, 강한 바람과 폭풍우에 대응하는 환경을 조성했다. 이를 통해 맹그로브 숲의 복원을 촉진했으며, 담수 및 해양 생태계가 살아나고 수질이 정화됐다. …(중략)…

* 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부

Design Turenscape

Official Entrant Yu Kongjian

Lead Designer Yu Kongjian

Design Team Lin Guoxiong, Zhang Yu, Zhang Jianqiao, Baizhen, Song Jia, Yu Wenyu, Zheng Junyan, Wu Fan, Wang Yufei, Li Fei, Wang Fang

Client Sanya City Government, China

Location Sanya City, Hainan Province, China

Area 10ha

Design 2015. 8.

Completion 2016. 11.

Photographs Turenscape

Turenscape

투런스케이프Turenscape(土人設計)는 1998년 유쿵졘Yu Kongjian(兪孔堅)이 설립한 조경설계사무소다. 3명의 설계팀으로 출발해 급속한 성장을 거듭한 투런스케이프는 현재 다양한 분야의 전문가 600여 명으로 구성된 세계 최대의 조경설계사무소로 성장했다. 경관설계, 건축설계, 도시설계, 환경설계, 엔지니어링 등 다양한 스케일과 범주의 프로젝트에서 최신 기술과 친환경적 설계를 결합하는 혁신적이고 회복탄력적인 디자인을 선보이고 있다. 이번 호는 독특한 정원 감상법을 통해 중국적 색채를 드러내는 ‘메이 정원’, 유적지 주변으로 펼쳐진 농경지를 야외 쌀 박물관처럼 활용한 ‘청터우산 문화유산 공원’, 지형 조작을 통해 도시재생과 생태계 회복을 동시에 꾀한 ‘싼야 맹그로브 공원’ 등 투런스케이프의 다양한 면모를 살필 수 있는 주요 프로젝트를 소개한다. 이번 특집을 통해 조경과 도시계획을 통합하는 조경가일 뿐 아니라 시대를 읽는 날카로운 분석가이자 뛰어난 리더십으로 조경의 지평을 넓혀 온 유쿵졘의 면면을 확인할 수 있다. 유쿵졘과 같은 문화권에서 자라고 일해 온 리중웨이(Lab D+H 공동대표)가 진행한 인터뷰는 투런스케이프의 철학이 형성된 배경과 현재 중국 조경계의 상황을 소개하며 낯선 대륙의 작업을 보다 더 깊이 읽어낼 수 있도록 돕는다. 땅에 대한 존중을 바탕으로 땅과 사람의 관계를 다채로운 방식으로 엮어 온 투런스케이프의 작품 세계를 탐험하는 여정에 독자들을 초대한다. 진행 김모아, 윤정훈 협력 최영준, 리중웨이 디자인 팽선민

Turenscape

투런스케이프Turenscape(土人設計)는 1998년 유쿵졘Yu Kongjian(兪孔堅)이 설립한 조경설계사무소다. 3명의 설계팀으로 출발해 급속한 성장을 거듭한 투런스케이프는 현재 다양한 분야의 전문가 600여 명으로 구성된 세계 최대의 조경설계사무소로 성장했다. 경관설계, 건축설계, 도시설계, 환경설계, 엔지니어링 등 다양한 스케일과 범주의 프로젝트에서 최신 기술과 친환경적 설계를 결합하는 혁신적이고 회복탄력적인 디자인을 선보이고 있다. 이번 호는 독특한 정원 감상법을 통해 중국적 색채를 드러내는 ‘메이 정원’, 유적지 주변으로 펼쳐진 농경지를 야외 쌀 박물관처럼 활용한 ‘청터우산 문화유산 공원’, 지형 조작을 통해 도시재생과 생태계 회복을 동시에 꾀한 ‘싼야 맹그로브 공원’ 등 투런스케이프의 다양한 면모를 살필 수 있는 주요 프로젝트를 소개한다. 이번 특집을 통해 조경과 도시계획을 통합하는 조경가일 뿐 아니라 시대를 읽는 날카로운 분석가이자 뛰어난 리더십으로 조경의 지평을 넓혀 온 유쿵졘의 면면을 확인할 수 있다. 유쿵졘과 같은 문화권에서 자라고 일해 온 리중웨이(Lab D+H 공동대표)가 진행한 인터뷰는 투런스케이프의 철학이 형성된 배경과 현재 중국 조경계의 상황을 소개하며 낯선 대륙의 작업을 보다 더 깊이 읽어낼 수 있도록 돕는다. 땅에 대한 존중을 바탕으로 땅과 사람의 관계를 다채로운 방식으로 엮어 온 투런스케이프의 작품 세계를 탐험하는 여정에 독자들을 초대한다. 진행 김모아, 윤정훈 협력 최영준, 리중웨이 디자인 팽선민 [Turenscape] 프로필

투런스케이프(Turenscape)는 하버드 GSD에서 박사 학위를 받고 교수로 재직 중이던 유쿵졘(Yu Kongjian)이 1998년에 설립한 설계사무소다. 다양한 분야의 전문가 600여 명으로 구성된 설계팀을 꾸려 포괄적이고 수준 높은 작업을 선보이고 있다. 경관설계, 건축설계, 도시설계, 환경설계, 엔지니어링 등이 주요 분야다. 투런스케이프는 지난 20여 년간 중국에 300여 개의 생태 도시를 설계하고 1,000여 개의 프로젝트를 수행했다. 200여 개의 도시를 대상으로 작업했고, 600개 이상의 프로젝트가 실제로 조성됐다. 혁신적이고 친환경적인 설계로 주목받고 있으며, 미국조경가협회ASLA(American Society of Landscape Architects)에서 열세 차례 수상했고, 세계건축대전(World Architecture Festival)에서 조경 대상(World’s Best Landscape Awards)을 다섯 번 받았다. 자연, 인간, 영혼의 일체화는 투런스케이프 디자인 철학의 기반이다. 투런Tu-Ren은 두 단어의 조합인데, 투土는 흙, 대지, 토지를 의미하고, 런人은 사람, 인간, 인류를 뜻한다. 즉 투런은 땅과 사람 사이의 관계를 의미한다. 투런스케이프는 땅과 사람 사이의 조화와 미래를 위한 지속 가능한 환경을 창출하는 데 힘쓰고 있다. 땅은 우주의 중심이자 사람과 함께 살아가는 모든 생명체와 영혼을 상징한다. 하늘에서 내려와 땅에 축적된 에너지는 많은 생명과 영혼이 성장하고 움직이게 만든다. 과거 선조들은 너른 수평의 땅을 수직으로 자라는 신성한 나무, 태양이 뜨고 지는 모습, 영혼이 오르내리는 사다리로 시각화했다. 중국의 전설에 등장하는 유배된 제왕이 고향에서 가져 온 한 줌의 흙을 숭배하며 번영의 상징으로 삼은 것도 이러한 이유 때문이다. 인간은 자연이 주는 혜택에 만족하지 못하고 신령한 나무를 자르고 자연을 파괴했다. ‘투런’은 대지와 자연에게서 받은 메시지를 인간에게 전달함으로써 자연의 섭리로 고통을 치유하고 정신을 풍요롭게 만드는 문화적 여건을 조성하는 일이다. 투런스케이프는 첨단 기술로 자연 현상을 관찰하고 땅 위의 패턴을 감지한다. 자연과 사회의 경로를 추적하면서 인간, 자연, 영혼을 하나로 인식하고 이를 한데 어우러지게 만드는 설계 방법을 모색한다.

[Turenscape] 프로필

투런스케이프(Turenscape)는 하버드 GSD에서 박사 학위를 받고 교수로 재직 중이던 유쿵졘(Yu Kongjian)이 1998년에 설립한 설계사무소다. 다양한 분야의 전문가 600여 명으로 구성된 설계팀을 꾸려 포괄적이고 수준 높은 작업을 선보이고 있다. 경관설계, 건축설계, 도시설계, 환경설계, 엔지니어링 등이 주요 분야다. 투런스케이프는 지난 20여 년간 중국에 300여 개의 생태 도시를 설계하고 1,000여 개의 프로젝트를 수행했다. 200여 개의 도시를 대상으로 작업했고, 600개 이상의 프로젝트가 실제로 조성됐다. 혁신적이고 친환경적인 설계로 주목받고 있으며, 미국조경가협회ASLA(American Society of Landscape Architects)에서 열세 차례 수상했고, 세계건축대전(World Architecture Festival)에서 조경 대상(World’s Best Landscape Awards)을 다섯 번 받았다. 자연, 인간, 영혼의 일체화는 투런스케이프 디자인 철학의 기반이다. 투런Tu-Ren은 두 단어의 조합인데, 투土는 흙, 대지, 토지를 의미하고, 런人은 사람, 인간, 인류를 뜻한다. 즉 투런은 땅과 사람 사이의 관계를 의미한다. 투런스케이프는 땅과 사람 사이의 조화와 미래를 위한 지속 가능한 환경을 창출하는 데 힘쓰고 있다. 땅은 우주의 중심이자 사람과 함께 살아가는 모든 생명체와 영혼을 상징한다. 하늘에서 내려와 땅에 축적된 에너지는 많은 생명과 영혼이 성장하고 움직이게 만든다. 과거 선조들은 너른 수평의 땅을 수직으로 자라는 신성한 나무, 태양이 뜨고 지는 모습, 영혼이 오르내리는 사다리로 시각화했다. 중국의 전설에 등장하는 유배된 제왕이 고향에서 가져 온 한 줌의 흙을 숭배하며 번영의 상징으로 삼은 것도 이러한 이유 때문이다. 인간은 자연이 주는 혜택에 만족하지 못하고 신령한 나무를 자르고 자연을 파괴했다. ‘투런’은 대지와 자연에게서 받은 메시지를 인간에게 전달함으로써 자연의 섭리로 고통을 치유하고 정신을 풍요롭게 만드는 문화적 여건을 조성하는 일이다. 투런스케이프는 첨단 기술로 자연 현상을 관찰하고 땅 위의 패턴을 감지한다. 자연과 사회의 경로를 추적하면서 인간, 자연, 영혼을 하나로 인식하고 이를 한데 어우러지게 만드는 설계 방법을 모색한다. [Turenscape] 생태, 즐거움이 함께 있는

Ecology, with Pleasure

나는 의심의 여지없이 유쿵졘(Yu Kongjian)이 현대 조경을 이끌어가는 중요한 진보적 힘이라고 생각한다. 그는 우리 시대에 가장 필요한 이슈를 다루고 있다. 지금껏 인간이 지구와 상호 작용할 때 자연의 방식을 무시한 채 일방적 강요를 해왔다면, 그는 자연을 존중하고 상호 협력하는 방식을 택하고 있다. 우리는 의도적으로, 때로는 무심하게, 원하는 바를 위해 자연을 이용해왔고, 이제 자연은 태풍, 홍수, 가뭄으로 우리에게 복수를 가하고 있다. 우리는 미생물을 포함한 모든 종을 지배하게 된 바로 그 순간, 통신 및 운송 기술로 지구의 모든 물리적 장벽과 거리를 극복한 바로 그때, 우리 중 절반 이상이 도시에 살면서 땅, 동물, 기후, 지리를 체감할 기회가 거의 사라진 지금에 이르러서야, 서로 양보하고 포기하고 존중해야 한다는 것을 배우게 됐다. 미래 후손에게 동적 평형 상태를 되돌려주길 꿈꾸는 현재, 아직 우리에게는 지난 두 세기 동안 이룩한 무분별한 자기 파괴적 문명에서 돌아설 기회가 있다. 구체적으로, 한편으로는 은유적으로, 우리는 새로 만드는 것만 강조하는 데서 벗어나 모든 생물, 물, 태양과 바람의 에너지를 지키는 방식으로 문명을 유지해야 한다. 이 같은 이슈에 대해 유쿵졘만큼 직접적이고 생생한 경험을 한 이는 많지 않을 것이다. 그는 중국의 농촌에서 태어나 유년 시절을 보냈다. 수천 년 동안 이어져 내려온, 농사에 자연을 이용하고 자연을 위해 농사를 조절하는 방식을 경험하며 성장했다. 홍수와 가뭄에 적응하는 방법을 체득하고, 날씨의 중요성을 깨닫고, 식물과 동물의 생존에 필요한 환경을 지속하는 법을 배우며 자랐다. 사상가로서 삶이 꽃피기 시작한 대학 시절, 그의 고향 마을에 기습적인 근대화의 바람이 몰아쳤다. 수목과 토착 식물이 땅에서 뽑혔고, 강과 하천이 정비되면서 물고기들이 죽었다. 물은 마을이 처한 문제를 해결하는 무언가가 아니라, 파이프를 통해 들고 나는 낯선 무언가로 변했다. 고대의 관습으로 회귀하는 것이 해결책이 될 수 없다. 인간과 자연 간의 성공적인 협력에 이를 때는 그러한 조화에 내재된 아름다움, 즐거움, 영감이 수반된다. 즉 이는 단순히 잘 작동하는 기계를 다루는 문제가 아니다. 순수함을 회복하는 것과도 다르다. 유쿵졘은 과학자, 식물학자, 유전학자의 면모를 갖추고 있다. 어떤 잔디가 어떤 조건에서 잘 자라는지 이해하기 위해, 최신 연구를 참조할 뿐 아니라 어린 시절의 기억에도 의지한다. 그는 인간을 다른 생물체보다 가치 없는 것으로 취급하는 극단적 환경주의자가 아니다. 그는 오래된 나무 아래 사람들이 모여 앉아 놀던 기억에서 사람들의 유대감을 높이는 나무의 역할을 떠올린다. 유쿵졘을 이끄는 동력은 자연과 문명의 건강한 관계의 회복이지만, 동시에 그는 아름다움과 예술을 창조하고, 지역 주민의 일상의 질을 높이고, 사회적 상호 작용을 촉진하는 공간을 만들고, 문화와 역사를 보존하고, 대지를 작물, 야생 동물 서식지, 깨끗한 물 등을 ‘생산’하는 곳으로 만들고, 삶을 지탱하는 경관에 대해 사람들을 교육하는 일에도 비중을 둔다. 너무나 큰 과제들이다. 유쿵졘은 끝없는 에너지를 가진 야심가다. 동시에 여러 방향에서 작업한다. 그가 여러 분야에 두루 관심을 가지고 야망을 펼치는 점은 본받을 만하지만, 그의 작업을 좀 더 비판적으로 볼 필요도 있다. 어떤 것도 훼손하지 않고 혼란도 일으키지 않으면서 그 많은 목표를 달성하는 게 가능한 일일까? 그의 공원은 부분의 합보다 더 많은 것을 포함하지 않는 별개 요소들의 집합인가? 옥수수 밭이 어떻게 끊임없이 이어지는 전위적 금속 조각품처럼 느껴지는 것일까? 버려진 공장 건물의 철골 구조물이 토착 식물과 인공 습지로 만든 경관 속에서 연출하는 공간은 어떠한가? 섬세하게 일렁이는 풀숲의 아름다움과 풀숲이 어떻게 독소를 흡수하는지 설명하는 딱딱한 이론 사이에 어색한 모순점이 있는가? …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 윌리엄 S. 손더스(William S. Saunders)는 하버드 디자인 매거진(Harvard Design Magazine)의 공동 창립자이자 전 편집장이다. 하버드 교육 대학원에서 박사 과정을 수료하고 하버드 GSD에서 다양한 커뮤니케이션 및 자문직을 수행했으며, 현대 도시, 건축, 조경에 대한 다수의 저서를 집필했다. * 이 글은 유쿵졘의 다음 책 머리말을 번역한 것이다. Designed Ecologies: The Landscape Architecture of Kongjian Yu , William Saunders ed., Birkhauser Architecture, 2012, pp.8~9.

[Turenscape] 생태, 즐거움이 함께 있는

Ecology, with Pleasure

나는 의심의 여지없이 유쿵졘(Yu Kongjian)이 현대 조경을 이끌어가는 중요한 진보적 힘이라고 생각한다. 그는 우리 시대에 가장 필요한 이슈를 다루고 있다. 지금껏 인간이 지구와 상호 작용할 때 자연의 방식을 무시한 채 일방적 강요를 해왔다면, 그는 자연을 존중하고 상호 협력하는 방식을 택하고 있다. 우리는 의도적으로, 때로는 무심하게, 원하는 바를 위해 자연을 이용해왔고, 이제 자연은 태풍, 홍수, 가뭄으로 우리에게 복수를 가하고 있다. 우리는 미생물을 포함한 모든 종을 지배하게 된 바로 그 순간, 통신 및 운송 기술로 지구의 모든 물리적 장벽과 거리를 극복한 바로 그때, 우리 중 절반 이상이 도시에 살면서 땅, 동물, 기후, 지리를 체감할 기회가 거의 사라진 지금에 이르러서야, 서로 양보하고 포기하고 존중해야 한다는 것을 배우게 됐다. 미래 후손에게 동적 평형 상태를 되돌려주길 꿈꾸는 현재, 아직 우리에게는 지난 두 세기 동안 이룩한 무분별한 자기 파괴적 문명에서 돌아설 기회가 있다. 구체적으로, 한편으로는 은유적으로, 우리는 새로 만드는 것만 강조하는 데서 벗어나 모든 생물, 물, 태양과 바람의 에너지를 지키는 방식으로 문명을 유지해야 한다. 이 같은 이슈에 대해 유쿵졘만큼 직접적이고 생생한 경험을 한 이는 많지 않을 것이다. 그는 중국의 농촌에서 태어나 유년 시절을 보냈다. 수천 년 동안 이어져 내려온, 농사에 자연을 이용하고 자연을 위해 농사를 조절하는 방식을 경험하며 성장했다. 홍수와 가뭄에 적응하는 방법을 체득하고, 날씨의 중요성을 깨닫고, 식물과 동물의 생존에 필요한 환경을 지속하는 법을 배우며 자랐다. 사상가로서 삶이 꽃피기 시작한 대학 시절, 그의 고향 마을에 기습적인 근대화의 바람이 몰아쳤다. 수목과 토착 식물이 땅에서 뽑혔고, 강과 하천이 정비되면서 물고기들이 죽었다. 물은 마을이 처한 문제를 해결하는 무언가가 아니라, 파이프를 통해 들고 나는 낯선 무언가로 변했다. 고대의 관습으로 회귀하는 것이 해결책이 될 수 없다. 인간과 자연 간의 성공적인 협력에 이를 때는 그러한 조화에 내재된 아름다움, 즐거움, 영감이 수반된다. 즉 이는 단순히 잘 작동하는 기계를 다루는 문제가 아니다. 순수함을 회복하는 것과도 다르다. 유쿵졘은 과학자, 식물학자, 유전학자의 면모를 갖추고 있다. 어떤 잔디가 어떤 조건에서 잘 자라는지 이해하기 위해, 최신 연구를 참조할 뿐 아니라 어린 시절의 기억에도 의지한다. 그는 인간을 다른 생물체보다 가치 없는 것으로 취급하는 극단적 환경주의자가 아니다. 그는 오래된 나무 아래 사람들이 모여 앉아 놀던 기억에서 사람들의 유대감을 높이는 나무의 역할을 떠올린다. 유쿵졘을 이끄는 동력은 자연과 문명의 건강한 관계의 회복이지만, 동시에 그는 아름다움과 예술을 창조하고, 지역 주민의 일상의 질을 높이고, 사회적 상호 작용을 촉진하는 공간을 만들고, 문화와 역사를 보존하고, 대지를 작물, 야생 동물 서식지, 깨끗한 물 등을 ‘생산’하는 곳으로 만들고, 삶을 지탱하는 경관에 대해 사람들을 교육하는 일에도 비중을 둔다. 너무나 큰 과제들이다. 유쿵졘은 끝없는 에너지를 가진 야심가다. 동시에 여러 방향에서 작업한다. 그가 여러 분야에 두루 관심을 가지고 야망을 펼치는 점은 본받을 만하지만, 그의 작업을 좀 더 비판적으로 볼 필요도 있다. 어떤 것도 훼손하지 않고 혼란도 일으키지 않으면서 그 많은 목표를 달성하는 게 가능한 일일까? 그의 공원은 부분의 합보다 더 많은 것을 포함하지 않는 별개 요소들의 집합인가? 옥수수 밭이 어떻게 끊임없이 이어지는 전위적 금속 조각품처럼 느껴지는 것일까? 버려진 공장 건물의 철골 구조물이 토착 식물과 인공 습지로 만든 경관 속에서 연출하는 공간은 어떠한가? 섬세하게 일렁이는 풀숲의 아름다움과 풀숲이 어떻게 독소를 흡수하는지 설명하는 딱딱한 이론 사이에 어색한 모순점이 있는가? …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 윌리엄 S. 손더스(William S. Saunders)는 하버드 디자인 매거진(Harvard Design Magazine)의 공동 창립자이자 전 편집장이다. 하버드 교육 대학원에서 박사 과정을 수료하고 하버드 GSD에서 다양한 커뮤니케이션 및 자문직을 수행했으며, 현대 도시, 건축, 조경에 대한 다수의 저서를 집필했다. * 이 글은 유쿵졘의 다음 책 머리말을 번역한 것이다. Designed Ecologies: The Landscape Architecture of Kongjian Yu , William Saunders ed., Birkhauser Architecture, 2012, pp.8~9. [Turenscape] 스퀘어 앤드 라운드

Square & Round

프랑스 쇼몽 성에 설치된 ‘스퀘어 앤드 라운드(Square & Round)’는 작은 빗물 정원으로, 하늘은 둥글고 땅은 네모나다는 천원지방(天圓地方)을 의미한다. 곡선과 사각형, 위요된 공간, 작은 것을 크게 경험하게 하는 전략, 절토와 성토를 통해 전국 전통 원림을 현대적으로 재해석했다. 또한 현대의 우수 관리 개념을 인간과 자연의 관계를 다루는 중국 원림의 철학과 통합했다. 중국 전통 원림은 자연 경관을 미니어처로 재현한다. 일반적으로 이러한 원림은 학자, 시인, 은퇴한 관리에 의해 조성됐다. 벽으로 둘러싸인 형태로 만들어졌으며 연못, 돌, 나무, 초화, 굽이치는 소로로 연결된 여러 정자로 구성됐다. 일련의 장면을 세심하게 구성함으로써 자연을 모방하고, 일상적 향유를 위한 인공적 자연으로 역할했다. 중국은 작은 것으로부터 큰 것을 보길 바랐다. 이로 인해 서양의 개방적이고 점적인 경관과 달리, 중국에서는 사방이 막힌 상자 안의 상자(box-withinbox)개념의 경관이 발전됐다.…(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Institute College of Architecture and Landscape ofPeking University, Turenscape Design Principal Yu Kongjian Design Assistant Lu Xiaoxuan, Qiu Zhiping Client Chateau Chaumont, France Location Chateau Chaumont, France Area 100m2 Design 2013. 2. Completion 2013. 5. Photographs Turenscape

[Turenscape] 스퀘어 앤드 라운드

Square & Round

프랑스 쇼몽 성에 설치된 ‘스퀘어 앤드 라운드(Square & Round)’는 작은 빗물 정원으로, 하늘은 둥글고 땅은 네모나다는 천원지방(天圓地方)을 의미한다. 곡선과 사각형, 위요된 공간, 작은 것을 크게 경험하게 하는 전략, 절토와 성토를 통해 전국 전통 원림을 현대적으로 재해석했다. 또한 현대의 우수 관리 개념을 인간과 자연의 관계를 다루는 중국 원림의 철학과 통합했다. 중국 전통 원림은 자연 경관을 미니어처로 재현한다. 일반적으로 이러한 원림은 학자, 시인, 은퇴한 관리에 의해 조성됐다. 벽으로 둘러싸인 형태로 만들어졌으며 연못, 돌, 나무, 초화, 굽이치는 소로로 연결된 여러 정자로 구성됐다. 일련의 장면을 세심하게 구성함으로써 자연을 모방하고, 일상적 향유를 위한 인공적 자연으로 역할했다. 중국은 작은 것으로부터 큰 것을 보길 바랐다. 이로 인해 서양의 개방적이고 점적인 경관과 달리, 중국에서는 사방이 막힌 상자 안의 상자(box-withinbox)개념의 경관이 발전됐다.…(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Institute College of Architecture and Landscape ofPeking University, Turenscape Design Principal Yu Kongjian Design Assistant Lu Xiaoxuan, Qiu Zhiping Client Chateau Chaumont, France Location Chateau Chaumont, France Area 100m2 Design 2013. 2. Completion 2013. 5. Photographs Turenscape [Turenscape] 카반 호수

Kaban Lake

카잔 워터프런트 재생 카잔(Kazan)시에 위치한 카반(Kaban)호수의 삭막한 수변 공간이 과감한 경관적 개입을 통해 활력을 되찾았다. ‘카반 호수’ 프로젝트는 경관이 상호 작용의 매개체로서 수변 환경을 조절하고, 사람들의 이용을 촉진하며, 자연과 문화, 사회가 한데 어우러진 새로운 공공 공간을 제공한다는 사실을 일깨운다. 과제와 목표 카잔 시는 타타르스탄(Tatarstan)공화국의 수도이자 러시아령에서 여섯 번째로 인구가 많은 대도시다. 이 도시에서 가장 큰 호수인 카반 호수는 지대에 따라 로우(low), 에버리지(average), 어퍼(upper)구간으로 나뉘는데, 그중 로우 구간의 북부와 동부 호안은 카잔 시의 주요 수변 공간이다. 타타르스탄은 700여 년간 카반 호수에 생활 및 산업 폐기물을 매립했고, 그 결과 수변은 도시와 분리되어 문화적 활력과 생태 자원을 상실해갔다. 수십 년간 호수를 에워싼 산업 단지에서 흘러나온 폐수는 호수를 오염시켰고, 역사적 도심에 들어선 콘크리트 제방은 대상지를 생명력을 느낄 수 없는 콘크리트 사막 같은 곳으로 만들었다. 게다가 호수 대부분이 고속 도로, 사적 커뮤니티, 수풀이 우거진 재개발 부지에 인접해 있어 사람들의 접근이 어려웠다. 카반 호수를 새롭게 변모시키기 위한 계획안이 마련됐지만, 차량 통행을 우선시하고 있어 야생 동물의 서식지를 훼손할 뿐만 아니라 사람들이 수변에 접근할 수 없도록 만들고 있었다. 타타르스탄은 2018년 피파FIFA 월드컵 개최를 계기로 카잔시 워터프런트를 재생하는 ‘카반 호수 워터프런트 재생프로젝트 설계공모’를 개최했다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Official Entrant Yu Kongjian Design Team Lead Designer: Yu Kongjian Program Director and Senior Architect: Lung Stanley Senior Urban Planner: Yan Bin Senior Landscape Architect: Shi Chun Program Manager and Urban Planner: Wang Yuyu Program Manager and Landscape Architect: Cong Xin Urban Planner: Ma Junge, Kou Miao, Wu Di Landscape Architect: Hu Yangyang, Jing Bo, SongQiuyue, Luo Lin, Ding Yahu, Liu Zhenlizi, Yuan Tingting, Zhang Haixiao, Zhang Jin GIS Analyst: Li Wenhao Senior Architect: Poroshkin Alexandr, Sineva Katya, Malein Max Assistant Landscape Architect: Herman Henry, Zhang Kaiqi, Xie Yaoyu, Rasmussen Nichlas Russian Architecture Collaborator: MAParchitectsDesign Office Lighting: ECO-Light

[Turenscape] 카반 호수

Kaban Lake

카잔 워터프런트 재생 카잔(Kazan)시에 위치한 카반(Kaban)호수의 삭막한 수변 공간이 과감한 경관적 개입을 통해 활력을 되찾았다. ‘카반 호수’ 프로젝트는 경관이 상호 작용의 매개체로서 수변 환경을 조절하고, 사람들의 이용을 촉진하며, 자연과 문화, 사회가 한데 어우러진 새로운 공공 공간을 제공한다는 사실을 일깨운다. 과제와 목표 카잔 시는 타타르스탄(Tatarstan)공화국의 수도이자 러시아령에서 여섯 번째로 인구가 많은 대도시다. 이 도시에서 가장 큰 호수인 카반 호수는 지대에 따라 로우(low), 에버리지(average), 어퍼(upper)구간으로 나뉘는데, 그중 로우 구간의 북부와 동부 호안은 카잔 시의 주요 수변 공간이다. 타타르스탄은 700여 년간 카반 호수에 생활 및 산업 폐기물을 매립했고, 그 결과 수변은 도시와 분리되어 문화적 활력과 생태 자원을 상실해갔다. 수십 년간 호수를 에워싼 산업 단지에서 흘러나온 폐수는 호수를 오염시켰고, 역사적 도심에 들어선 콘크리트 제방은 대상지를 생명력을 느낄 수 없는 콘크리트 사막 같은 곳으로 만들었다. 게다가 호수 대부분이 고속 도로, 사적 커뮤니티, 수풀이 우거진 재개발 부지에 인접해 있어 사람들의 접근이 어려웠다. 카반 호수를 새롭게 변모시키기 위한 계획안이 마련됐지만, 차량 통행을 우선시하고 있어 야생 동물의 서식지를 훼손할 뿐만 아니라 사람들이 수변에 접근할 수 없도록 만들고 있었다. 타타르스탄은 2018년 피파FIFA 월드컵 개최를 계기로 카잔시 워터프런트를 재생하는 ‘카반 호수 워터프런트 재생프로젝트 설계공모’를 개최했다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Official Entrant Yu Kongjian Design Team Lead Designer: Yu Kongjian Program Director and Senior Architect: Lung Stanley Senior Urban Planner: Yan Bin Senior Landscape Architect: Shi Chun Program Manager and Urban Planner: Wang Yuyu Program Manager and Landscape Architect: Cong Xin Urban Planner: Ma Junge, Kou Miao, Wu Di Landscape Architect: Hu Yangyang, Jing Bo, SongQiuyue, Luo Lin, Ding Yahu, Liu Zhenlizi, Yuan Tingting, Zhang Haixiao, Zhang Jin GIS Analyst: Li Wenhao Senior Architect: Poroshkin Alexandr, Sineva Katya, Malein Max Assistant Landscape Architect: Herman Henry, Zhang Kaiqi, Xie Yaoyu, Rasmussen Nichlas Russian Architecture Collaborator: MAParchitectsDesign Office Lighting: ECO-Light [Turenscape] 메이 정원

Mei Garden

시와 픽처레스크의 생태학 ‘메이 정원(Mei Garden)’은 저장(Zhejiang)성 진화(Jinhua)시에 조성된 생태 매화 정원이다. 이 정원은 중국 문화권에서 가장 사랑받는 꽃인 매화(mei,메이)를 감상하기 위해 만들어졌다. 수천 년 동안 중국의 학자들은 시를 통해 매화의 아름다움을 칭송해왔다. 그들은 이른 봄 피어나 섬세한 색과 형태, 진한 향을 자랑하는 매화를 겸손, 정의, 독립, 고독, 예의의 상징으로 여겼다. 중국 정원에서 매화는 눈에 잘 띄는 곳에 있기보다 숨겨지기 때문에, 사람들은 꽃을 찾아 떠나거나 예기치 못한 곳에서 꽃을 만나는 방식으로 매화를 감상했다. 이렇게 시적이고 픽처레스크한 감상법은, 중국 고전 원림에서 학자들이 안마당에 고독하게 앉아 사색하거나 돌조각 사이를 거닐던 데서 비롯됐다. 전통 정원과 꽃 감상 문화에서 영감을 받아 감상자가 다양한 방식으로 공간을 누비며 독특한 경험을 할 수 있도록, 박스형 공간을 매트릭스(matrix)식으로 나열한 정원을 설계했다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Design Principal Yu Kongjian Design Team Yu Hongqian, Yu Song, Yuan Fang, Zhou Shuiming, Chen Hao, Zhang Bingyue, Xu Ying, Li Qing, Zhou Peng, Ban Minghui, Tong Hui, Chen Yongping, Jia Jianming, Jiao Yazhou, Li Wei, Wang Dezhou, Wang Rui, Zhang Zhoulin, Wu Dongmei, Gao Peng, Yao Banzhu, Zhang Kaiyuan, Yunzuo, Liu Bingyi, Liu Chunyan, Wang Dan, Yuan Tianyuan Client Jinhua City Government, China Location Jinhua City, Zhejiang China Province, China Area 13ha Design 2010 Completion 2013. 5. Photographs Turenscape

[Turenscape] 메이 정원

Mei Garden

시와 픽처레스크의 생태학 ‘메이 정원(Mei Garden)’은 저장(Zhejiang)성 진화(Jinhua)시에 조성된 생태 매화 정원이다. 이 정원은 중국 문화권에서 가장 사랑받는 꽃인 매화(mei,메이)를 감상하기 위해 만들어졌다. 수천 년 동안 중국의 학자들은 시를 통해 매화의 아름다움을 칭송해왔다. 그들은 이른 봄 피어나 섬세한 색과 형태, 진한 향을 자랑하는 매화를 겸손, 정의, 독립, 고독, 예의의 상징으로 여겼다. 중국 정원에서 매화는 눈에 잘 띄는 곳에 있기보다 숨겨지기 때문에, 사람들은 꽃을 찾아 떠나거나 예기치 못한 곳에서 꽃을 만나는 방식으로 매화를 감상했다. 이렇게 시적이고 픽처레스크한 감상법은, 중국 고전 원림에서 학자들이 안마당에 고독하게 앉아 사색하거나 돌조각 사이를 거닐던 데서 비롯됐다. 전통 정원과 꽃 감상 문화에서 영감을 받아 감상자가 다양한 방식으로 공간을 누비며 독특한 경험을 할 수 있도록, 박스형 공간을 매트릭스(matrix)식으로 나열한 정원을 설계했다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Design Principal Yu Kongjian Design Team Yu Hongqian, Yu Song, Yuan Fang, Zhou Shuiming, Chen Hao, Zhang Bingyue, Xu Ying, Li Qing, Zhou Peng, Ban Minghui, Tong Hui, Chen Yongping, Jia Jianming, Jiao Yazhou, Li Wei, Wang Dezhou, Wang Rui, Zhang Zhoulin, Wu Dongmei, Gao Peng, Yao Banzhu, Zhang Kaiyuan, Yunzuo, Liu Bingyi, Liu Chunyan, Wang Dan, Yuan Tianyuan Client Jinhua City Government, China Location Jinhua City, Zhejiang China Province, China Area 13ha Design 2010 Completion 2013. 5. Photographs Turenscape [Turenscape] 청터우산 문화유산 공원

Chengtoushan Archaeological Park

청터우산 역사 유적지 후난(Hunan)성 둥팅(Dongting)호수 범람원에 자리한 청터우산(Chengtoushan)은 대부분이 농경지로 구성된 언덕이었다. 하지만 1979년 이곳에서 중국에서 가장 오래된 고대 도시 유적이 발견되고, 쌀이 처음 재배되기 시작했다는 사실이 밝혀졌다. 청터우산 유적지가 국가 문화유산으로 지정되며 농경지 일부분이 농사를 지을 수 없는 보호 지역으로 묶이게 되었다. 이후 30여 년간 부지가 방치되었고, 정부는 지역 경제를 살리고자 일대를 관광지화하기로 했다. 유적지 주변으로 장식적인 정원이 조성됐다. 여러 박물관과 기념 구조물이 들어선 넓은 도로를 따라 화려한 수목과 화단이 늘어서고, 유적지 남쪽 출입구에는 포장된 광장이 만들어졌다. 하지만 이는 중국 어디서나 볼 수 있는 풍경이었다. 청터우산은 유적지 본연의 정체성을 잃고 관광객 수는 점점 줄었다. 역사 공간의 진정성을 드러내고 지역 경관의 가치를 재발견하는 새로운 전략이 필요했다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Official Entrant Yu Kongjian Design Team Yu Kongjian, Zhang Huiyong, Shao Fei,Peng Desheng, Wen Hangjian, Zhang Yaqi, Zhi Qing,Chen Liming, Geng Ran, Li Haitian, Liu Tong, Kong Limin,Fu Enchun, Lin Rao, Fan Lijun, Guo Yafei, Cao Mingyu,Han Yang, Xing Yajie, Chen Chunting Client/Owner Government of the Lixian County, Hunan Province, China Location Changde City, Hunan Province, China Area 20ha Design 2015. 1. Completion 2016. 1. Photographs Turenscape

[Turenscape] 청터우산 문화유산 공원

Chengtoushan Archaeological Park

청터우산 역사 유적지 후난(Hunan)성 둥팅(Dongting)호수 범람원에 자리한 청터우산(Chengtoushan)은 대부분이 농경지로 구성된 언덕이었다. 하지만 1979년 이곳에서 중국에서 가장 오래된 고대 도시 유적이 발견되고, 쌀이 처음 재배되기 시작했다는 사실이 밝혀졌다. 청터우산 유적지가 국가 문화유산으로 지정되며 농경지 일부분이 농사를 지을 수 없는 보호 지역으로 묶이게 되었다. 이후 30여 년간 부지가 방치되었고, 정부는 지역 경제를 살리고자 일대를 관광지화하기로 했다. 유적지 주변으로 장식적인 정원이 조성됐다. 여러 박물관과 기념 구조물이 들어선 넓은 도로를 따라 화려한 수목과 화단이 늘어서고, 유적지 남쪽 출입구에는 포장된 광장이 만들어졌다. 하지만 이는 중국 어디서나 볼 수 있는 풍경이었다. 청터우산은 유적지 본연의 정체성을 잃고 관광객 수는 점점 줄었다. 역사 공간의 진정성을 드러내고 지역 경관의 가치를 재발견하는 새로운 전략이 필요했다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Official Entrant Yu Kongjian Design Team Yu Kongjian, Zhang Huiyong, Shao Fei,Peng Desheng, Wen Hangjian, Zhang Yaqi, Zhi Qing,Chen Liming, Geng Ran, Li Haitian, Liu Tong, Kong Limin,Fu Enchun, Lin Rao, Fan Lijun, Guo Yafei, Cao Mingyu,Han Yang, Xing Yajie, Chen Chunting Client/Owner Government of the Lixian County, Hunan Province, China Location Changde City, Hunan Province, China Area 20ha Design 2015. 1. Completion 2016. 1. Photographs Turenscape [Turenscape] 이창 운하 공원

Yichang Canal Park

문제 의식 ‘이창 운하 공원(Yichang Canal Park)’은 이창 시 동부 뉴 에코시티(New Eco-city)의 중심에 있다. 언덕이 많은 작은 분지에 위치하며 북쪽에는 운하, 서쪽에는 고속 철도, 남쪽에는 도시가 있다. 이창 시는 주변 농경지를 잠식하며 거대 도시로 급속하게 성장하는 중국의 도시 중 하나다. 12헥타르에 달하는 대상지는 본래 열두 개의 양어지를 보유한 양식장이었다. 도시 개발에도 적합하지만, 도시를 가로지르는 운하로서 그린웨이(greenway)의 잠재력을 갖고 있다고 판단되어 공원으로 계획됐다. 모든 저지대는 우수 관리를 위한 생태 기반 시설과 연계되어 설계됐다. 대상지에는 몇 가지 문제점이 있었다. 첫째, 농업용 화학 비료와 생활 하수로 인해 운하의 물이 부영양화됐다. 운하는 1950년대에 주민 10만여 명의 식수 제공을 위해 건설되었지만, 극심한 부영양화로 인해 식수원으로서 역할을 하지 못하고 있다. 모든 녹지가 황폐화됐고, 양어지에 사용되는 과다한 사료 역시 수질 오염의 원인으로 작용했다. 둘째, 공원과 인근 도로의 레벨차가 10m에 달해 사람들의 접근이 어려웠다. 셋째, 개발업자들은 큰 투자 없이도 공원을 통해 주변 지역의 가치를 향상시키기를 바랐다. 따라서 적은 금액으로 도시 개발을 촉발할 수 있는 공원을 설계해야 했다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Design Principal Yu Kongjian Design Team Liu Xinagjun,Jin Yuyuan, Jiang Kaixun, Lei Yin, Lv Ning, Cao Zhnegrong, Guo Rong, Wu Kezheng, Zhang Meng, Jia Shaojie, Chen Peng, Liu Dehua, Chu Yaoming, Jia Pai, Liu Yue, Li Wei Client Yichang City Government, China Location Yichang City, Hubei Province, China Area 12ha Design 2009 Completion 2013. 5. Photographs Turenscape

[Turenscape] 이창 운하 공원

Yichang Canal Park

문제 의식 ‘이창 운하 공원(Yichang Canal Park)’은 이창 시 동부 뉴 에코시티(New Eco-city)의 중심에 있다. 언덕이 많은 작은 분지에 위치하며 북쪽에는 운하, 서쪽에는 고속 철도, 남쪽에는 도시가 있다. 이창 시는 주변 농경지를 잠식하며 거대 도시로 급속하게 성장하는 중국의 도시 중 하나다. 12헥타르에 달하는 대상지는 본래 열두 개의 양어지를 보유한 양식장이었다. 도시 개발에도 적합하지만, 도시를 가로지르는 운하로서 그린웨이(greenway)의 잠재력을 갖고 있다고 판단되어 공원으로 계획됐다. 모든 저지대는 우수 관리를 위한 생태 기반 시설과 연계되어 설계됐다. 대상지에는 몇 가지 문제점이 있었다. 첫째, 농업용 화학 비료와 생활 하수로 인해 운하의 물이 부영양화됐다. 운하는 1950년대에 주민 10만여 명의 식수 제공을 위해 건설되었지만, 극심한 부영양화로 인해 식수원으로서 역할을 하지 못하고 있다. 모든 녹지가 황폐화됐고, 양어지에 사용되는 과다한 사료 역시 수질 오염의 원인으로 작용했다. 둘째, 공원과 인근 도로의 레벨차가 10m에 달해 사람들의 접근이 어려웠다. 셋째, 개발업자들은 큰 투자 없이도 공원을 통해 주변 지역의 가치를 향상시키기를 바랐다. 따라서 적은 금액으로 도시 개발을 촉발할 수 있는 공원을 설계해야 했다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Design Principal Yu Kongjian Design Team Liu Xinagjun,Jin Yuyuan, Jiang Kaixun, Lei Yin, Lv Ning, Cao Zhnegrong, Guo Rong, Wu Kezheng, Zhang Meng, Jia Shaojie, Chen Peng, Liu Dehua, Chu Yaoming, Jia Pai, Liu Yue, Li Wei Client Yichang City Government, China Location Yichang City, Hubei Province, China Area 12ha Design 2009 Completion 2013. 5. Photographs Turenscape [Turenscape] 옌웨이저우 공원

Yanweizhou Park

홍수 조절 경관 진화(Jinhua)시의 중심에는 면적 26헥타르에 달하는 습지대가 자연 상태로 남아 있다. 습지대의 이름은 ‘참새 꼬리’라는 뜻의 옌웨이저우(Yanweizhou)로, 우이(Wuyi)강과 이우(Yiwu)강이 진화 강으로 합류하는 지점에 위치한다. 백만 명이 넘는 인구가 사는 이 지역은 강줄기로 인해 여러 구획으로 나뉘는데, 강을 건너기 어려워 주민들은 습지와 인접한 오페라 하우스나 녹지 등의 문화 시설을 활발히 이용하지 못했다. 게다가 습지대 일부는 강가의 모래 채석장으로 인해 훼손되고 초지로 덮인 상태였다. 네 가지 목표에 주안점을 두고 설계를 진행했다. 첫째, 과밀한 도심지에 여가 공간을 제공하는 동시에 습지를 보존한다. 둘째, 홍수와 범람에 대응할 수 있는 공원을 만든다. 셋째, 기존 오페라 하우스를 주변 환경과 조화시킨다. 넷째, 분절된 지역을 자연 경관과 연결하고 지역 커뮤니티와 문화적 정체성을 강화한다. 적응 전략 남은 서식지의 보존과 개선: 최소한의 인공적인 개입을 통해 모래 채석장으로 훼손된 습지대를 복원했다. 덕분에 미세한 자연 지형(micro-terrain)과 생태계가 보존되고 시간이 지날수록 다양한 서식지가 발달했다. 토착 습지 종이 늘어나면서 지역의 종 다양성이 증대되는 효과도 나타났다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape and College of Architecture andLandscape of Peking University Design Principal Yu Kongjian Design Team Yu Hongqian, Song Yu, Fang Yuan, ZhouShuiming, Tong Hui, Li Shenghui, Lin Chujie, Chen Dengfeng Construction Jinghua Landscape Planning & Construction Bridge Structural Consultant Shenzhen Xilun Civil EngineeringReconnaissance & Design Client Jinhua City Government, China Location Jinhua City, Zhejiang Province, China Area 26ha Design 2013 Completion 2014. 5. Photographs Turenscape

[Turenscape] 옌웨이저우 공원

Yanweizhou Park

홍수 조절 경관 진화(Jinhua)시의 중심에는 면적 26헥타르에 달하는 습지대가 자연 상태로 남아 있다. 습지대의 이름은 ‘참새 꼬리’라는 뜻의 옌웨이저우(Yanweizhou)로, 우이(Wuyi)강과 이우(Yiwu)강이 진화 강으로 합류하는 지점에 위치한다. 백만 명이 넘는 인구가 사는 이 지역은 강줄기로 인해 여러 구획으로 나뉘는데, 강을 건너기 어려워 주민들은 습지와 인접한 오페라 하우스나 녹지 등의 문화 시설을 활발히 이용하지 못했다. 게다가 습지대 일부는 강가의 모래 채석장으로 인해 훼손되고 초지로 덮인 상태였다. 네 가지 목표에 주안점을 두고 설계를 진행했다. 첫째, 과밀한 도심지에 여가 공간을 제공하는 동시에 습지를 보존한다. 둘째, 홍수와 범람에 대응할 수 있는 공원을 만든다. 셋째, 기존 오페라 하우스를 주변 환경과 조화시킨다. 넷째, 분절된 지역을 자연 경관과 연결하고 지역 커뮤니티와 문화적 정체성을 강화한다. 적응 전략 남은 서식지의 보존과 개선: 최소한의 인공적인 개입을 통해 모래 채석장으로 훼손된 습지대를 복원했다. 덕분에 미세한 자연 지형(micro-terrain)과 생태계가 보존되고 시간이 지날수록 다양한 서식지가 발달했다. 토착 습지 종이 늘어나면서 지역의 종 다양성이 증대되는 효과도 나타났다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape and College of Architecture andLandscape of Peking University Design Principal Yu Kongjian Design Team Yu Hongqian, Song Yu, Fang Yuan, ZhouShuiming, Tong Hui, Li Shenghui, Lin Chujie, Chen Dengfeng Construction Jinghua Landscape Planning & Construction Bridge Structural Consultant Shenzhen Xilun Civil EngineeringReconnaissance & Design Client Jinhua City Government, China Location Jinhua City, Zhejiang Province, China Area 26ha Design 2013 Completion 2014. 5. Photographs Turenscape [Turenscape] 싼야 맹그로브 공원

Sanya Mangrove Park

싼야(Sanya)시는 중국 하이난(Hainan)섬 해안가에 위치한 관광 도시다. 싼야 시의 자연은 지난 30년간 일어난 무분별한 개발로 심각하게 훼손됐다. 대부분의 수로는 쓰레기로 가득 차 오염됐고, 수변에 콘크리트 제방이 세워지면서 맹그로브 나무 서식지와 강 생태계는 파괴되고 도시는 홍수에 더욱 취약해졌다. 한편 싼야시를 찾는 관광객과 이주민이 늘어나 수변 경관을 즐길만한 공간에 대한 수요가 높아졌으나 강으로의 접근 자체가 어려운 상황이었다. 대상지는 싼야 강의 동쪽, 해수와 담수가 만나는 곳에 조성된 매립지다. 해양 및 내륙 생태계가 공존해 생태적으로 중요하지만 수질 오염이 심각했다. 게다가 공원 조성이 결정되면서 개발이 중단된 현장에는 건설 폐기물들이 그대로 남아 있었다. 강과 인접한 도로와 대상지 간의 고도차는 9m에 달해 이 또한 극복해야 할 문제였다. 과정을 통해 만들어지는 형태 맹그로브 숲을 복원해 도시재생과 생태계 회복을 동시에 꾀하고자 했다. 강한 열대성 계절풍이나 홍수, 도시 오염 물질 등에 의해 어린 맹그로브 나무가 잘 생장하지 못할 가능성을 고려했다. 바람과 물의 자연스러운 흐름을 따라 지형을 조작해, 강한 바람과 폭풍우에 대응하는 환경을 조성했다. 이를 통해 맹그로브 숲의 복원을 촉진했으며, 담수 및 해양 생태계가 살아나고 수질이 정화됐다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Official Entrant Yu Kongjian Lead Designer Yu Kongjian Design Team Lin Guoxiong, Zhang Yu, Zhang Jianqiao, Baizhen, Song Jia, Yu Wenyu, Zheng Junyan, Wu Fan, Wang Yufei, Li Fei, Wang Fang Client Sanya City Government, China Location Sanya City, Hainan Province, China Area 10ha Design 2015. 8. Completion 2016. 11. Photographs Turenscape

[Turenscape] 싼야 맹그로브 공원

Sanya Mangrove Park

싼야(Sanya)시는 중국 하이난(Hainan)섬 해안가에 위치한 관광 도시다. 싼야 시의 자연은 지난 30년간 일어난 무분별한 개발로 심각하게 훼손됐다. 대부분의 수로는 쓰레기로 가득 차 오염됐고, 수변에 콘크리트 제방이 세워지면서 맹그로브 나무 서식지와 강 생태계는 파괴되고 도시는 홍수에 더욱 취약해졌다. 한편 싼야시를 찾는 관광객과 이주민이 늘어나 수변 경관을 즐길만한 공간에 대한 수요가 높아졌으나 강으로의 접근 자체가 어려운 상황이었다. 대상지는 싼야 강의 동쪽, 해수와 담수가 만나는 곳에 조성된 매립지다. 해양 및 내륙 생태계가 공존해 생태적으로 중요하지만 수질 오염이 심각했다. 게다가 공원 조성이 결정되면서 개발이 중단된 현장에는 건설 폐기물들이 그대로 남아 있었다. 강과 인접한 도로와 대상지 간의 고도차는 9m에 달해 이 또한 극복해야 할 문제였다. 과정을 통해 만들어지는 형태 맹그로브 숲을 복원해 도시재생과 생태계 회복을 동시에 꾀하고자 했다. 강한 열대성 계절풍이나 홍수, 도시 오염 물질 등에 의해 어린 맹그로브 나무가 잘 생장하지 못할 가능성을 고려했다. 바람과 물의 자연스러운 흐름을 따라 지형을 조작해, 강한 바람과 폭풍우에 대응하는 환경을 조성했다. 이를 통해 맹그로브 숲의 복원을 촉진했으며, 담수 및 해양 생태계가 살아나고 수질이 정화됐다. …(중략)… * 환경과조경 379호(2019년 11월호) 수록본 일부 Design Turenscape Official Entrant Yu Kongjian Lead Designer Yu Kongjian Design Team Lin Guoxiong, Zhang Yu, Zhang Jianqiao, Baizhen, Song Jia, Yu Wenyu, Zheng Junyan, Wu Fan, Wang Yufei, Li Fei, Wang Fang Client Sanya City Government, China Location Sanya City, Hainan Province, China Area 10ha Design 2015. 8. Completion 2016. 11. Photographs Turenscape