-

장소 특정적 식재

싱가포르 국립대 황윤혜 교수 특강

장소 특정적 식재

싱가포르 국립대 황윤혜 교수 특강

열대우림에 잔디밭을 조성한다면? 고개가 갸웃거린다. 지역의 맥락을 고려하지 않은 싱가포르의 조경 사례다. 지난 7월 30일 제일모직 건설사업부 조경디자인 그룹(구 삼성 에버랜드)의 렉처 시리즈 강연자로 나선 황윤혜 교수(싱가포르 국립대학교 조경대학원)는 “싱가포르는 선진문화를 받아들이는 데 적극적인 태도를 취하지만 정작가지고 있는 자원을 간과하는 모순이 발생하고 있다”고 지적했다.

“미국의 대학 캠퍼스에서 잔디밭은 없어서는 안 될 굉장히 중요한 장소로 문화적, 사회적, 교육적 가치가 높은 곳이다. 반면 싱가포르에서 잔디는 1년 내내 녹색이지만 앉아있는 사람을 찾기 어렵다. 잔디 관리를 하는 사람들만이 밟는 공간이다.” 고온다습한 열대 기후의 싱가포르는 식물 생육 조건이 좋아 나무가 크고 우거진다. 잔디 문화는 이러한 정글에서 볼 수 없는 모습인데, 90% 이상의 녹지가 이 지역의 맥락을 고려하지 않고 영국 풍경화식 정원을 모방하는 데 그치고 있다는 것이다.

이날 황 교수는 조경이 타 디자인 분야에 비해 강조되는 특징으로 장소 특정성을 꼽았다. 지역에 따라 문화와 환경, 관심사가 각기 다른데, 이에 대한 이해를 바탕으로 접근하는 것이 장소 특정성의 기본 방향이라고 설명했다.

황 교수는 장소 특정성의 개념을 네 가지 키워드로 구분하여 설명한다. 범지구적으로 생각하고 지역적으로 행동하라. 서로 다름, 부조화, 다양성을 존중해야 한다. 디자이너가 꿈꾸는 계획이 아니라 대상의 요구를 충족해야 한다. 과정과 실행을 중요시한다. 특히 경제적으로 어려운 지역의 주민에게 조경가가 생물 다양성이나 녹지가 주는 삶의 여유로움을 이야기하는 것은 맥락에서 벗어나는 행위라고 경계했다. “그들에겐 큰 공원을 갖는 것보다 먹고 사는 것이 더 중요한 문제다.” 이렇듯 주어진 맥락 안에서 문제를 제기하고 해법을 제시하는 것이 조경가의 역할이라는 설명이다.

황 교수는 지난 5년간 동남아시아 도시(싱가포르, 마닐라, 프놈펜 등)에서 추진해 온 세 가지 연구의 과정을 ‘자생경관과 저관리 조경’, ‘의식주 조경과 생존 조경’, ‘고밀도 도시를 위한 다기능 조경’이라는 주제로 설명했다. ‘자생 경관과 저관리 조경’ 연구의 연장선에서 시작한싱가포르 국립대학교 건축대학 옥상 경관 프로젝트는 ‘열대우림의 잔디밭 깎기를 멈추고 그냥 두면 어떻게 될까’하는 호기심에서 시작되었다. 이 옥상은 1년 뒤근사한 정원으로 탈바꿈했고, 생물 다양성을 품는 생태적 능력도 월등히 향상되었다. “시간에 따른 자연의 변화를 수용하고 관리의 일부를 설계 원칙으로 고려하려는 시도는 어렵지만 가치 있는 일이다.” 황 교수는또한 건물의 옥상이 이러한 자생식물을 활용한 서식지로 이용된다면 작은 도시 국가의 생태적 징검다리로서 역할을 할 수 있을 것이라고 설명했다.프놈펜에는 프랑스 NGO가 저소득층 아이들의 자립을 위해 설립한 PSE 직업기술학교Pour un Sourired’nfant가 있다. 이곳은 기부를 통해 운영되고 있는데,3천 명이 넘는 학생에게 제공할 식자재를 해결하는 데 어려움이 있었다. 황 교수가 이끄는 싱가포르 국립대학교 연구 팀은 이러한 실정을 파악하고 이용되지 않는 외부 공간을 활용해 키친 가든을 만들어가기 시작했다. 버스 대기장으로 쓰이던 공터는 세 가지 식물이함께 자라는 고성능 농장으로 변모했고, 오토바이 주차장의 지붕과 벽면, 트렐리스를 이용해 다양한 농작물을 생산할 수 있게 했다. 교사와 학생도 함께 참여하면서 캠퍼스 곳곳에 버려진 공간이 식재료를 얻는 공간이 되었다. 텃밭은 요즘 정원에 공식처럼 등장하는 요소지만, 지역적 맥락을 고려하여 정말 필요한 부분을 채웠다는 점에서 그 의미가 남다르다.

도시 국가인 싱가포르는 빠르게 개발되고 고밀화가 점점 심화되고 있다. 황 교수는 이렇게 고밀화 된 도시를 위해 부족한 땅을 보다 효율적으로 이용하는 방법으로 ‘다기능 조경’의 적용을 제안했다. 싱가포르 아파트의 단지 구조는 외부가 녹지로 둘러싸여 있고 안에는 아스팔트 주차장이 있는데, 그 주차장 면적이 축구장 몇개 규모에 이르기도 한다. 황 교수는 아파트 단지 내 주차장이 낮엔 대부분 사용되지 않는다는 데 착안하여, 주차장에 공원과 놀이터의 기능을 더한 다기능 주차장을 제안했다. 이렇듯 조경 공간이 여러 가지 기능을 품을 수 있도록 계획하는 것이 고밀도 도시를 살아가는 조경가의 역할이라는 것이다.

올해 렉처 시리즈의 대 주제는 ‘조경 식재의 새로운 담론’이다. 그간 주로 이야기되어 왔던 식물의 생리나 관리보다는, 도시적 차원에서 식물의 이용과 전략을 강조한 황윤혜 교수의 강연은 식재 부문에서 자칫 소홀할 수 있었던 사람과 장소에 대한 중요성을 재환기했다는 점에서 의미있게 다가왔다.

-

부활의 정원

A Garden Design for Revival 하명종+신상섭+정룡, 중국 국제원림박람회 당선

부활의 정원

A Garden Design for Revival 하명종+신상섭+정룡, 중국 국제원림박람회 당선

중국 중앙정부가 주최하고 중국풍경원림학회 등이 주관한 ‘국제원림박람회 설계공모전’에서 하명종(AIN Associates 대표)+신상섭(우석대학교 교수)+정룡(람정제주개발)컨소시엄의 ‘부활의 정원’이 당선작으로 선정되었다. 30여개 국가에서 900여 작품이 출품된 이번 공모전은‘생태 원림, 그린 생활’이라는 주제 아래 쓰레기 매립장에 대한 생태적·경관적·문화적 재생에 대한 아이디어를 모집했다. 하명종 컨소시엄의 작품 외에 중국의 ‘The Regrowth Garden(張建林)’, 미국의 ‘Happy Valley Garden(Christopher Counts)’, 독일의 ‘GreenWater Vortex (Staffan Robel) 등 9개 당선작은 향후 1년간 실시설계 및 시공 과정을 거쳐 ‘2015 중국 무한 국제정원박람회’에 설치된다. 이 박람회는 2015년 9월말부터 2016년 4월말까지 중국 호북성 무한시武漢市에서 개최될 예정이다. 본지는 당선자인 하명종 대표로부터 작품 소개글을 받아 수록한다. - 편집자 주

궁궐이나 사대부집의 조경을 우리의 조경이라 내세우고 있지만, 그것은 일부분일 뿐 결코 우리를 대표하는 조경이라 할 수 없다. 우리 민족의 정체성은 오히려 소박한 가옥 안에, 투박한 장독대 밑에 내재되어 있다. 앞마당과 뒤뜰, 초정과 연못, 돌탑 등 우리의 정서를 자극하는 장소에는 우리 조상들의 자연을 대하는 지혜가 담겨있다. 우리 조상들은 자연과 상극하는 행위를 지양했다. 모든 건축과 조경 행위에는 자연과의 상생을 추구하는 자연 존중 사상이 밑바탕에 깔려 있었다. ‘부활의 정원’에 담고자 한 것은 바로 이 자연 존중 사상이다.

우리가 제시하는 정원은 쓰레기 매립장 위에서 자연과 함께 다시 태어난다. 그리고 이 정원은 사람을 다시금평화롭고 여유롭게 만드는 공간, 즉 부활의 정원이 될 것이다. 이를 위해 한국의 정원에 담긴 겸손, 소박, 해학, 넉넉한 품성 등을 생태 미학과 연계시켰다. 한국적 정원 요소들을 모티브로 하여 인공적인 것을 최대한 자제하고, 친환경적으로 제작한 제반 구조물은 그 자체로서 비오톱의 기능을 담당하며 지속가능성을 가진다.

자연 앞에서의 겸손

우리는 자연에 기대고자 하는 요소들을 나열함으로써 자연 앞에서 한없이 낮아지기를 소망했다. 가공하지 않은 돌, 나무, 억새 등 화려하지 않은 식물들로 마당을 꾸몄다. 기초를 엉성하게 한 돌담을 두르고 장작더미를 쌓은 것 같은 목담도 마련했다. 세월이 흐르면 이 목담은 생명들의 귀중한 보금자리가 될 것이다. 텃밭도 갖추었다. 텃밭은 인간의 욕심이 개입되지 않은 자연과 인간의 공생 공간이 될 것이다. 우리의 초가를 모티브로 한 초당과 초정은 지붕에 빗물저장고를 설치하여 저면관수底面灌水 할 수 있도록 만들고, 억새, 금낭화등 초화류를 심었다. 혹시 한 달 이상의 가뭄이 지속되면 지붕에 물을 뿌려 빗물저장고를 채워주면 그만이다. 작은 생태 연못을 마련하고 그 초입에 옥류천을 설치하였다. 옥류천은 암반을 타고 흐른다. 작은 물줄기가 공명통을 울리며 물소리를 내고, 바람에 사각대는대나무 잎사귀 소리와 어울린다. 울타리는 나뭇가지로 둘렀다. 돌담도 좋고, 흙담도 좋지만, 가장 소박하고 겸손한 형태를 취했다. 담은 상징적 경계의 의미만으로도 충분하다. 초당에는 연기를 피웠다. 아침저녁으로 오르는 연기는 집안의 평안을 의미한다. 뒤꼍에는 닭장을 만들고 살아 있는 닭 두 마리를 두었다. 평화로 이 모이를 줍는 이들은 작은 마당 생태계의 조절자 역할을 한다.

자연스러운 정원

부활의 정원은 저관리형으로 계획되었다. 연못의 물은 순환되어 증발량 정도의 공급이면 지속가능하다. 식물의 수분 공급은 가급적 빗물을 이용한다. 장독대의 옹기를 활용한 플랜터를 설치하고 저면관수 체계를 만들어 소박하고 지속가능한 체계의 녹색 공간을 창출한다. 조명은 초당 안을 밝히는 작은 등 하나면 족하다. 저녁 무렵 툇마루에 앉아 달과 별들을 바라보는 즐거움을 빼앗고 싶지 않았다.자연은 자연스러워야 한다. 스스로 진화하고 변화하는 생명력이 넘치는 자연은 인간이 거주할 수 있는 최고의 공간이다. 이렇게 자연스러운 공간을 만드는 것은 눈에 아름다운 공간을 만드는 것보다 훨씬 더 중요하다.

-

‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’ 전시회

9월 28일까지 국립중앙박물관에서 열려

‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’ 전시회

9월 28일까지 국립중앙박물관에서 열려

‘이상향理想鄕’은 동서고금을 막론하고 가장 오랫동안 애호되었던 회화의 주제 가운데 하나다. 국립중앙박물관(관장 김영나)은 지난 7월 29일부터 산수화 속 이상향의 모습을 찾아보는 특별전 ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’전을 개최한다. 이번 전시에는 국립중앙박물관, 삼성미술관 리움, 미국 메트로폴리탄 박물관, 중국 상하이박물관, 일본 교토국립박물관 등 국내외 주요 박물관에 소장되어 있던 산수화 총 109점을 한자리에 모았다.

국립중앙박물관은 동아시아 회화의 큰 흐름 속에서 형성된 이상적인 삶과 사회의 모습을 찾아보려는 시도로 이 전시를 기획했다고 한다. 정선鄭敾과 김홍도金弘道, 이인문李寅文, 안중식安中植, 장욱진張旭鎭 등 각 시대를 대표하는 화가들의 작품과 함께 국내에 처음 전시되는 중국과 일본의 명작 42점까지 한·중·일의 정통 산수화를 한 자리에서 감상하고 비교할 수 있는 기회가 될 것이다. 특히 18세기 조선 화단에서 쌍벽을 이룬 이인문과 김홍도의 대작 산수도가 모처럼 대중에게 공개된다. 이인문의 ‘강산무진도江山無盡圖’는 무려 8.5m에 달하는 모습 전체를 한눈에 담을 수 있으며 ‘삼공불환도三公不換圖’ 역시 대작의 면모가 여실히 드러나도록 8폭 전체를 전시하였다. 이는 이번 특별전의 가장 큰 특징 중의 하나로, 이외에도 대작들의 전 장면을 한눈에 감상할 수 있도록 구성하였다.

‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’ 전은 프롤로그와 에필로그 그리고 총 5부로 구성되었다. 프롤로그 청정한 세계, 산수山水는 노영魯英의 ‘담무갈·지장보살예배도’를 통해 고려시대 산수화의 전통을 살펴본다.

1부 절경의 이상화, 소상팔경瀟湘八景은 중국 호남성湖南省의 동정호洞庭湖 일대 8가지 절경을 이상화한 산수화를 다룬다. 가장 이른 시기의 소상팔경도瀟湘八景圖 중 하나로 꼽히는 작품인 하규夏珪의 ‘산시청람山市晴嵐(미국 메트로폴리탄 박물관 소장)’이 소개되며, 중국 명대明代를 대표하는 화가인 문징명文徵明의 ‘소상팔경도’ 등 중국 남송~명대에 이르는 대표작을 감상할 수 있다. 이 상경理想景을 표현한 산수화의 상징이 된 ‘소상팔경도’를 통해 명승지를 모아서 그리는 ‘팔경문화’가 동아시아 회화사에서 어떤 의미로 상호연관 되는지도 확인할 수 있다.

2부 현인이 노닐던 아홉 굽이, 무이구곡武夷九曲은 옛 현인賢人이 머물던 곳을 이상화한 대표적인 예를 소개한다. 무이구곡은 성리학이 정착한 당시 조선에서 성행하던 주제로서, ‘무이구곡도武夷九曲圖’는 성리학性理學을 집대성한 주자가 노닐던 중국 무이산의 자연 경관을 그린 산수화이다. 당시 우리 땅 곳곳에 ‘구곡九曲’을 설정하고, 글과 그림으로 남기던 선비들의 특성을 볼 수 있다.

3부 태평성대를 품은 산수는 조선 문화 예술의 부흥기인 18세기, 지식인들이 꿈꾼 사회상을 담은 산수화를 만나볼 수 있다. 이인문의 ‘강산무진도江山無盡圖’는 자연과 사회, 그리고 개인이 서로 평화롭게 어울려 생활하는 이상적인 세계를 그리고 있다. 반면 필자 미상 ‘태평성시도太平城市圖’는 산수의 비중이 작은 대신, 화려한 건물을 배경으로 인물 군상의 다양한 삶이 적극적으로 부각된 도시의 경치를 그리고 있다.

4부 자연 속 내 마음의 안식처는 속세를 떠나 자연에 귀의하고자 한 선비들의 ‘은거’의 삶을 그린 다양한 작품이 소개된다. 이를 대표하는 인물이 바로 도연명의 귀거래사歸去來辭를 주제로 한 ‘귀거래도歸去來圖’(미국 메트로폴리탄박물관 소장)는 우리에게도 매우 친숙한 작품이다. 김홍도는 자연과 함께 한 삶을 정승의 자리와도 바꾸지 않겠다는 의지를 ‘삼공불환도’를 통해 장대하게 담아냈다.

5부 꿈에 그리던 낙원樂園은 도가道家에서 추구했던 이상향, 즉 낙원이 주제다. 도연명의 ‘도화원기桃花源記’의 무릉도원은 그들이 추구한 인간 본성에 따라 소박하게 살아갈 수 있는 이상향을 담고 있다. 흥미로운 것은 조선의 마지막 화원 안중식安中植의 ‘도원행주도桃源行舟圖’, 중국 화가 정운붕丁雲鵬의 ‘도원도’(중국 상하이 박물관 소장)나 일본의 근대화가 도미오카 뎃사이富岡鐵齋의 ‘무릉도원도武陵桃源圖’(일본 교토국립박물관 소장)와 같이 시대를 초월한 한·중·일 도원도에서 이러한 특징을 모두 찾아볼 수 있다는 점이다.

마지막 에필로그에서는 또 다른 이상향이라는 주제로, 일제강점기와 한국전쟁, 그리고 급격한 산업화를 겪으면서 혼란스러운 사회를 벗어나 일상의 안식을 누릴소박한 이상향으로 산수를 택한 작가들의 작품으로 구성되었다. 특히 ‘풍경’은 장욱진의 미공개작으로 이번 전시를 통해 처음 만나볼 수 있다. 서양식 유화로 동서양의 모습이 혼재된 낙원을 그려낸 여류화가 백남순白南舜의 ‘낙원樂園’도 주목할 만하다.

이번 특별전 ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’에서는 이처럼 시대를 아우르는 대표적인 산수화를 통해 옛 사람의 마음의 눈으로 본 이상향이 시대와 지역에 따라 어떻게 다르고 또 유사한지 살펴볼 수 있는 흥미로운 기회가 될 것이다.

-

런던 도심에 펼쳐진 책, 북벤치

Bookbench, Books about Town

런던 도심에 펼쳐진 책, 북벤치

Bookbench, Books about Town

지난 7월 2일 책 모양의 벤치들이 런던에서 그 모습을 드러냈다. 펼쳐진 책 모양의 50개 벤치는 모두 다른 예술가들이 그림을 그려넣어 지나가는 사람들의 눈길을 사로잡고 있다. 영국의 문맹률을 낮추기 위해 설립된 국가 자선 단체인 영국 국립 독서 재단National Literacy Trust이 공공미술 행사 기획사 중 하나인 와일드 인 아트Wild in Art와 함께 ‘북스 어바웃 타운Books about Town’ 캠페인을 주최했다. 이 벤치들은 영국의 문화유산을 기리고 독서를 장려하기 위해 북스 어바웃 타운 캠페인의 일환으로 설치된 것이다. 런던의 시민들과 여행객들은 그들이 좋아하는 책에 앉을 기회를 누리게 된다.

벤치의 이야기들은 『나니아 연대기: 사자, 마녀 그리고 옷장The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe』이나 『피터팬』과 같은 유명한 동화에서부터 『1984』나 『트리피드의 날The Day of the Triffids』과 같은 고전 소설까지 다양한 분야의 책에 뿌리를 두고 있다. 셜록 홈즈, 제임스 본드와 같이 사랑받는 주인공들 역시 벤치에 등장한다.

이번 북스 어바웃 타운 캠페인에는 다수의 대표적인 예술가들과 작가들이 참여했다. 전설적인 예술가인 랄프 스테드먼Ralph Steadman은 『거울 나라의 앨리스Through the Looking Glass』 벤치에 그가 수상했던 일러스트-스테드먼은 1972년에 『이상한 나라의 앨리스』의 일러스트로 프란시스 윌리엄스 책 일러스트상(Francis Williams Book Illustration Prize)을 받았다-를 재탄생시켰다. 영국 국립 독서 재단의 대사인 악셀 쉐플러Axel Scheffler가 줄리아 도날드슨Julia Donaldson과 함께 그들의 작품에 나온 캐릭터들을 벤치에 그려넣으면서 전에는 볼 수 없었던 조합을 만날 수 있다.

북스 어바웃 타운은 벤치를 구경하며 산책을 즐기는 사람들을 위해 네가지 트레일 코스를 만들고 지도를 제공하고 있다. 그리니치 트레일Greenwich trail, 시티오브 런던 트레일City of London trail, 리버사이드 트레일Riverside trail, 블룸즈버리 트레일Bloomsbury trail을 따라가면 50개의 벤치와 런던의 중심지를 모두 돌아 볼 수 있다.이 벤치들은 9월 15일까지 전시 될 예정이며, 10월 7일에는 영국 소외 계층의 문맹률을 낮추기 위한 자금 마련을 목적으로 벤치 경매가 사우스뱅크 센터Southbank Centre에서 개최된다. 50개의 벤치의 사진과 작품 및 예술가, 설치된 위치 이외에도 새로운 소식과 이벤트가 북스 어바웃 타운 홈페이지(www.booksabouttown.org.uk)에서 제공되고 있다.

-

구르고 넘어지는 즐거움

‘타기 좋은 형태’ 전시회

구르고 넘어지는 즐거움

‘타기 좋은 형태’ 전시회

“여기서 보드를 타면 죽을 수도 있어요.” 이 섬뜩한 경고는 전시를 기획한 작가, 맙소사(김병국)가 오프닝 토크에서 한 말이다. 전시의 제목은 ‘타기 좋은 형태’. 제목과 다소 어울리지 않는 엉뚱한 설명이라고 생각했다. 하지만 찬찬히 그의 설명을 더 들어보니 고개가 끄덕여졌다. 스케이트 보더를 위한 공간을 제시한 ‘타기 좋은 형태’ 전은 공간에 대한 일상적 사고를 뒤집는 실험이다.

‘도시를 내 마음대로 디자인할 거야’

지난 8월 1일부터 24일까지 서울 종로구 자하문로의 갤러리 팩토리에서 ‘타기 좋은 형태’ 전이 열렸다. 스포츠의 한 종목을 넘어 젊은이들 사이에서 문화 아이콘으로 떠오르고 있는 스케이트보드에 대한 전시인 만큼 각양각색의 개성이 뚜렷한 젊은이들이 오프닝 토크를 찾았다. 작품이 전시의 주인공이고 관람객은 손님에 불과한 일반적인 전시와는 달리, ‘타기 좋은 형태’에서는 관람객이 전시의 주인공이다. 전시를 찾은 젊은이들은 전시 공간에서 자유롭게 보드를 타고 큰 소리로 음악을 들으며 즉흥적으로 낙서를 하기도 했다.

앉아서 타는 사람, 전문적인 기술을 시도하는 사람, 전혀 예상하지 못한 구석에서 보드를 타는 사람 등 보드를 타는 방법도 각양각색이었다. 하프 파이프(스케이트보드, 인라인 스케이트, BMX 등에서 사용되는 곡면을 가진 구조물), 플로어, 경사면, 핸드 레일 등 단순한 설치 구조물로 구성된 ‘타기 좋은 형태’는 관람객의 행위에 따라 공간의 성격이 계속 변화하고 진화했다. 갤러리 팩토리의 홍보라 디렉터는 “보드를 타는 친구들에게서는 ‘도시를내 마음대로 디자인할 거야’라는 정신이 느껴진다”며 전시를 기획하게 된 이유를 설명했다.

보더에게 몸의 상처는 영광이다

스케이트 보더들은 깨끗하고 안전하고 편리한 공간보다는 비일상적이고 낯선 공간에 매력을 느낀다. 한 예로 레드불Red Bull의 스케이트보드 팀은 세계 각 도시를 스케이트보드를 타고 탐방하며 영상과 사진을 올리고 있다. 그들이 각 도시에서 스케이트를 타는 공간은 유명한 랜드마크가 아니라 대개 버려진 골목과 망가진 기물 사이다. 다소 과격한 표현이지만 ‘보드를 타다가 죽을 수도 있는 공간’이 ‘타기 좋은 형태’라는 이유는 여기에 있다. 홍보라 디렉터는 “보더들은 몸에 상처가 나는 자체를 영광으로 여긴다”고 말했다. 스케이트 보더들은 안전의 규칙을 뛰어넘어 ‘타기 좋은 형태’를 찾는다. 우리에게 익숙한 ‘앉기 좋은 형태’, ‘눕기 좋은 형태’, ‘걷기 좋은 형태’ 등은 안전하고 편리하지만 새롭고 신선하지는 않다. ‘타기 좋은 형태’가 가진 비일상적이고 일탈적인 매력에 보더들은 구르고 넘어지며 위험을 즐긴다.

‘타기 좋은 형태’ 전에서 한 가지 아쉬웠던 점은 갤러리의 공간이 협소해 스케이트 보더들이 다양한 기술과 움직임을 구사하는 데 제약이 있었다는 점이다. 좁고 답답한 갤러리를 탈출해 고즈넉한 통의동 골목을 달리는 스케이트 보더들의 모습을 상상해 봤다. 갤러리를 넘어 그들만의 방식으로 도시를 디자인하는 보더들의 작품이 기대된다.

-

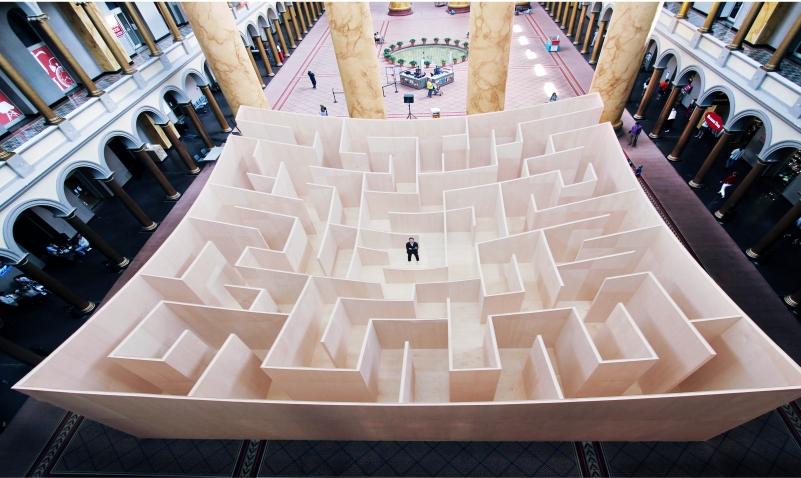

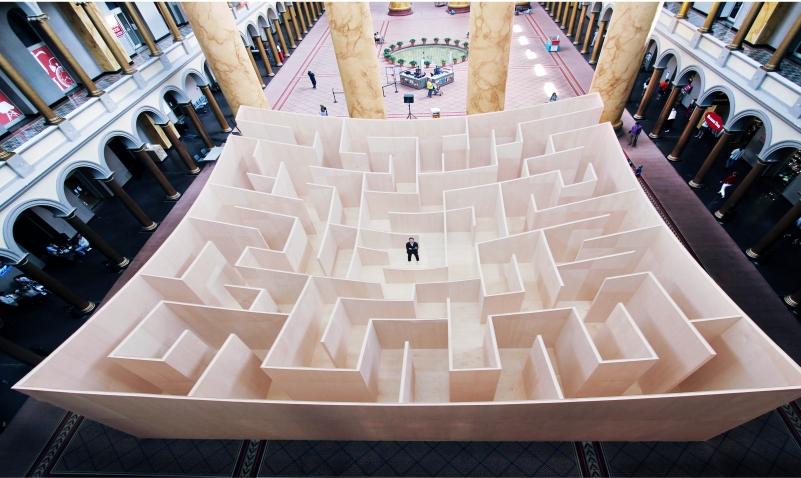

3차원 미로

BIG Maze

3차원 미로

BIG Maze

미국 워싱턴에 위치한 내셔널 빌딩 뮤지엄National Building Museum은 1882년에 준공된 역사적인 건물이다. 이 건물의 대강당Great Hall은 그동안 건축계 주요인사들의 강연 시리즈, 건축적 설치 미술, 지역 커뮤니티 행사 등 다양한 이벤트를 위한 공간으로 활용되어왔다. 이번에는 덴마크 건축설계사무소인 BIGB jarke Ingels Group가 설계한 새로운 미로maze를 위한 무대로 활용되었다.

가로세로 60피트×60피트(약 18m×18m), 높이는 18피트(5.5m)의 규모를 자랑하는 이 거대한 미로는 그동안 외부 공간의 한 요소로 사용되었던 여느 미로와는 그 형태가 다르다. 17~18세기 유럽의 미로 정원, 생울타리 미로hedge maze 그리고 현대 미국의 옥수수 밭 미로corn maze에서 영감을 받았다는 이 새로운 미로는 내셔널 빌딩 뮤지엄의 대강당의 서쪽 코트에 설치되어 지난 7월 4일부터 9월 1일까지 전시되었다.

미로와 팬옵티콘

흔히 ‘미궁에 빠지다’는 표현을 쓴다. 종이 위의 2차원 형태의 미로 게임을 풀거나, 미로 정원과 같은 3차원 형태의 미로 속으로 들어가면, ‘끝이 안 보인다, 빠져나가는 길이 있기는 한가’ 혹은 ‘분명 왔던 곳 같은 데…’와 같은 생각을 하게 되기 마련이다. 그러나 BIGMaze는 그 안으로 깊숙이 들어가면 갈수록 빠져나갈 수 있는 확률이 커지도록 설계되었다. 책임 디자이너 비아르케 잉엘스Bjarke Ingels는 기존의 미로를 보며, “만약 보통의 미로를 여행하는 시나리오를 뒤집어서, 팬옵티콘panopticon같은 기능을 적용한다면 어떨까” 그리고 “이 뒤집힌 시나리오를 통해 내가 여행하고 있는 미로의 구조를 더 잘 이해할 수 있다면”과 같은 질문을 하는 데서 이 프로젝트가 시작되었다고 했다. 팬옵티콘이란 1791년 영국의 철학자 제러미 벤담 Jeremy Bentham이 죄수를 효과적으로 ‘감시’할 목적으로 고안한 원형 감옥이다. ‘모두’를 뜻하는 ‘pan’과 ‘본다’는 뜻의 ‘opticon’을 합성한 것으로 ‘모두 다 본다’는 의미를 가지고 있다. 그러니까 ‘진행되는 모든 상황을 한눈에 파악할 수 있는 능력’이 벤담이 고안한 감옥의 본질적인 특징이다.

그렇다면 이 ‘모두 다 본다’라는 개념이 이 새로운 미로에는 어떻게 적용되었을까? 우선 보통의 평면형 미로는 하나의 입구가 있고 하나의 출구가 있으나, 마치 수만 가지의 길이 있을 것처럼 느껴진다. 그 평면의 미로를 3차원으로 들어 올려 벽으로 구성된 3차원의 공간을 만든다. 마지막으로 아이스크림을 떠먹듯이 미로의 한 가운데가 움푹 들어가도록 파내면 BIG Maze의 구조가 완성된다. 미로의 입구에 들어서는 순간에는 높은 외벽으로 인해 내부를 볼 수 없지만, 미로 속으로 들어가면 갈수록 벽이 서서히 낮아지면서 미로의 구조가 드러난다. 미로의 벽이 어린이들이 느끼기에도 전혀 갑갑하지 않을 만큼 낮아지면 중심부에 도착한 것이다. 그 순간 사람들은 어떻게 중심부에 들어오게 되었는지, 그리고 어떤 길로 가야 이 미로를 빠져나갈 수 있는지를 360도의 시야를 통해 알 수 있다.

역발상의 즐거움

잉엘스는 “이 미로를 만들면서도 사람들이 정말 재미를 느낄지는 확신할 수 없었다”며 미로라는 고전적인 소재가 사람들에게 식상하게 다가서지 않을까 우려했다고 한다. 그러면서도 “우리는 대본을 쓰지 않는다. 단지 무대를 만들어줄 뿐이다”라며 지금까지와는 전혀 다른 미로를 설계한 것에 대한 자신감도 내비쳤다.팬옵티콘의 숨은 의도는 교도관 없이도 죄수들 스스로를 감시하는 감옥을 만들어내는 것이라고 한다. 독일의 사회학자 막스 베버Max Weber는 이 개념을 감옥과 같은 감시 시설에만 국한하지 않고, 군대의 병영이나 병원, 학교나 공장 등에도 적용하여 우리 사회에 은연중에 퍼져있는 권력과 감시의 시스템을 해석한다. 반면 이 ‘뒤집힌 시나리오’에서는 팬옵티콘의 감시 기능을 통해 우리가 미로에서 느끼는 두려움을 알아가는 즐거움으로 바꾸어 준다. “중심으로 가는 길을 찾아내고 안도의 한숨을 내쉴 때, 미리 도착해 있는 사람들이즐거운 시간을 보내고 있음을 단번에 알아챌 것”이라는 잉엘스의 말을 들으면, 분명 사람들은 이 미로를 빠져나가기 보다는 어떤 방향으로 여행할까라는 생각을 하는 것 같으니 말이다.

-

[시네마 스케이프] 프란시스 하

거주의 지리학

[시네마 스케이프] 프란시스 하

거주의 지리학

다음은 한 가상 인물에 대한 정보다. ‘대전에서 출생 후 18세까지 거주 - 25세까지 서울 거주 - 약 3년간 강원도 거주 - 32세까지 미국 거주 - 37세까지 서울거주 - 45세까지 분당 거주 - 최근 세종시로 이주.’ 이 가상 인물에 대해 ‘강원도에서 군 생활을 한 남자로 유학을 다녀온 후 서울에서 취직했고 결혼 후 분당에서 살다가 최근 근무지가 세종시로 이전하게 된 공무원이나 연구원’이라고 추측해볼 수 있다. 한 사람의 지리적 이동 경로는 단순한 발자취를 넘어 개인의 많은 것을 내포한다. 일터와 거주지가 조금 멀더라도 자녀 교육을 위해 특정 동네를 고집하는 사람도 있고, 반려견을 위해 쾌적한 교외 생활을 계획하는 사람도 있다. 나이들면 전원에서 살고 싶은 사람도 있고, 한 번도 전원에서 살아보지 않아서 나이 들수록 도시 한가운데서 살아야 마음이 더 놓이는 사람도 있다. 어디에서 살고 왜 거기에 사는지는 그 사람의 현재를 말해주므로 살아온 거주지를 맵핑해 보면 저마다의 독특한 요인과 변화를짐작해볼 수 있다.

‘프란시스 하’는 무용수가 되고 싶어 하는 27세 프란시스가 꿈을 좇는 여정의 영화로, 주로 그녀가 집을 찾아다니는 이야기로 전개된다. 책의 챕터를 나누듯 그녀의 거주지가 영화의 장을 나눈다. 그녀는 영화 속에서 일곱 곳을 옮겨 다니는데 ‘브루클린 - 차이나타운 -캘리포니아 새크라멘토 - 동료의 아파트 - 파리 - 뉴욕 포킵시 - 워싱턴 하이츠’ 순이다. 브루클린에서 절친한 룸메이트와 지내는 일상으로 영화가 시작되고, 돌고 돌아 결국 맨해튼의 북쪽 지역인 워싱턴 하이츠에 본인만의 거주지를 장만하면서 끝난다. 룸메이트가 프란시스를 떠나 이사하는 이유는 평소에 살고 싶어 하던 트라이베카TriBeCa로 가게 될 기회가 생겼기 때문이다. 트라이베카는 로어맨해튼Lower Manhattan에 위치한 비교적 고급 주거지다. 그 친구는 이후 전근 가는 약혼자를 따라 기대에 부푼 채 일본으로 떠나지만 적응하지 못하고 다시 뉴욕으로 돌아온다. 본인 의사와 상관없이 거주지를 옮겨야 하는 프란시스에 비해, 그녀의 친구는 거주지에 대한 욕망이 우정이나 꿈보다 우선순위에 있다. 거주지는 취향의 선택이기도 하지만 개인적인 욕망과 사회적 신분상승을 드러내기도 한다. 프란시스는 그녀가 집착하는 집, 꿈, 친구 관계, 이 세 가지가 모두 불안정한 상태다. 크리스마스를 지내기 위해 방문한 새크라멘토는 가족의 따듯함이 있는 ‘집’이지만 꿈과 관계의 결핍을 채울 수 없기에 거주할 ‘집’은 못 된다. 우연한 기회에 공짜로 이용할 수 있게 된 파리의 ‘집’은 휴대전화 요금까지 걱정해야 하는 타국일 뿐, 꿈이나 관계와는 동떨어진 곳이다. 근사한 펜트하우스조차 그녀에게는 머물 수 없는 ‘집’에 불과하다. 내내 울리지 않는 휴대전화만 들여다보는 프란시스 뒤로 파리의 에펠탑 조명이 이토록 괄시받는 영화라니. 그녀에게 정착하지 못하는 ‘집’이란 이루고 싶은 꿈과 관계 맺기에 실패한 결핍의 상징이다.

서영애는 ‘영화 속 경관’을 주제로 석사 논문을 썼고, 한겨레 영화평론전문 과정을 수료했다. 조경을 전공으로 삼아 일하고 공부하고 가르치고 있지만, 극장에 있을 때 가장 행복하다. 영화는 경관과 사람이 구체적으로 어떻게 관계 맺는지 보여주며, 그것이 주는 감동과 함께 인문학적 상상력을 풍부하게 만들어주는 중요한 텍스트라 믿고 있다.

-

[100 장면으로 재구성한 조경사] 풍경의 발견

[100 장면으로 재구성한 조경사] 풍경의 발견

#24

아르카디아는 어디에? - 베르길리우스의 목가

북미 중서부의 프레리가 최초로 ‘발견된 경관 혹은 풍경’이라고 보는 시각이 있다. 풍경은 물론 늘 거기 있었지만 20세기에 들어와서야 사람들이 풍경이 거기 있음을 새삼 알아차렸다는 뜻이다. 이 사실은 인간이 그만큼 자연 경관으로부터 멀어졌다는 것을 뜻한다. 미술관에 가서 그림을 제대로 감상하려면 몇 걸음 떨어져서 바라보아야 하는 것과 같은 이치이다. 그림이 클수록 더 멀리 떨어져서 봐야 한다. 인간은 ‘풍경’이라는 큰 그림을 알아보기 위해 우선 풍경에 등을 지고 그 많은 세월을 걸어와야 했다.

물론 이런 질문이 떠오를 수 있다. 20세기에 들어와서야 풍경이 발견되었다니 무슨 소리? 영국의 풍경화식 정원이 시기적으로 더 먼저가 아닐까? 그렇지 않다. 풍경화식 정원의 경우 ‘발견’된 풍경이라고 볼 수 없고 오히려 ‘발명’된 풍경이라고 하는 편이 옳다. 너무 자연스러워 보이기 때문에 많은 이들이 자연 발생적으로 형성된 경관이라고 생각하지만 사실 풍경화식 정원은 마치 무대 장치를 만들 듯, 혹은 영화의 세트장을 세우듯 한 장면 한 장면 계산하여 조심스럽게 ‘설정’한 풍경들로 이루어진다. 풍경화식 정원의 시조로 알려진 영국의 알렉산더 포프의 정원은 연극 무대 장치에서 영감을 받아 만들어진 것이다. 실제로 초기의 풍경화식 정원을 조성할 때 건축가 혹은 화가가 디자인한 연극 무대장치를 참고로 하여 장면을 연출했다.1

비록 모두 설정된 장면이라고 할지라도 어딘가 모델은 있지 않았을까? 물론 그랬다. 풍경화식 정원의 모델이 되었던 것은 상상 속의 이상향이었으며 아르카디아Arcadia라는 이름으로 불렸다. 아르카디아라는 단어에는 여러 가지의미가 있어서 지금은 쇼핑몰이나 농원 등의 이름으로도 쓰이지만, 까마득한 고대로부터 인류가 그려왔던 이상향의 여러 이름 중 하나이기도 하다. 실제로는 그리스 펠로폰네소스 반도에 존재하는 지명이며 고대 로마의 시성 베르길리우스Publius Vergilius Maro(B.C. 70~19)의 노래를 통해 목가적 이상향으로 승화된 곳이다. 도연명이 노래한 ‘도화원’이라는 선경仙境이 동양 문화에서 가지는 의미와 흡사하다. 다른 점이 두 가지 있다면, 동양에선 아무도 도화원을 현실화하려고 애쓰지 않으며 상상 속에 그대로 두고 있지만, 서양에서는 아르카디아를 재현하려는 노력이 사뭇 진지하고 절실하게 이어져 왔다는 점이다. 또 다른 점은, 선경은 죽음을 극복한 세상이지만 아르카디아엔 죽음이 있고 이것이 커다란 테마가 되어 왔다는 것이다.

처음에는 고대의 철학자들이 이상향을 이야기하고 시인들이 노래를 지어 부르던 것을 17세기 후반부터 화가들이 화폭에 담았으며, 18세기 중엽 영국의 예술가들이 풍경화식 정원을 만들어내면서 마침내 이상향이 구현된 듯 보였다. 처음으로 언급되기 시작한 이후 이천 년 넘은 시간이 지난 후였다. 이상향의 주인공이 된 아르카디아인은 예로부터 목축업에 종사했다. 사방이 험한 산과 암벽으로 둘러싸인 지리적 특성 덕에 외부의 영향을 적게 받아 고유의 문화를 오랫동안 보존할 수 있었다. 양을 치는 것이 유일한 경제적 수단이었던 척박한 땅이었으나 아르카디아인은 바로 여기서 그리스의 역사가 태동했노라고 주장하기도 했다. 이 아르카디아 출신으로서 로마에서 출세한 폴리비오스란 역사가가 있었다. 그는 자신의 고향 아르카디아에 대해 이렇게 자랑한 바 있다. “산수가 아름답고 평화로우며 목동들은 노래 솜씨가 빼어나 늘 경연이 벌어지고 노랫소리가 그치지 않는다.”2

베르길리우스는 폴리비오스의 이 짧은 서술에 착안하여 향후 서양 문화에 엄청난 영향을 미치게 될 열 편의 서사시를 지었다. 고대로부터 전해져 내려오는 이상향을 아르카디아라고 설정한 것이 바로 베르길리우스다. 그는 아르카디아야말로 목자들의 수호신, 판Pan의 고향이라고 했으며 목동들의 노랫소리가 그치지 않는 풍요로운 축복의 땅이라 했다. 물론 그리스와 로마의 신화에서 많은 모티브를 땄지만 아르카디아를 배경으로 하여 새로운 이야기로 엮어냈다. 인류의 황금기에 성스러운 땅 아르카디아가 탄생하는 장면으로부터 주민들의 평화로운 삶과 사랑, 죽음을 묘사했고, 여러 신과 님프를 등장시켜 단순한 노래의 범주를 넘어 아르카디아의 신화를 창조했다. 그러나 아르카디아 신화는 베르길리우스에서 완성된 것이 아니라 비로소 시작되었다고 볼 수 있다. 중세에는 기독교의 ‘천국’이 있었으므로 아르카디아에 대한 수요가 없었지만 르네상스에 다른 고대 문화와 함께 다시 발굴되었다.

그 후 아르카디아는 수많은 시인과 예술가들의 상상력을 자극해 무수한 작품을 탄생시켰다. 특히 바로크의 구속적인 절대왕정 시대를 거치면서 아르카디아의 목자들처럼 속박 없이 자유롭게 한가로이 노래하며 사는 삶에 대한 동경이 점점 커졌다. 그때부터 현대에 이르기까지 내로라하는 작가나 예술가라면 한 번쯤은 아르카디아를 재해석해봐야 하는 것 아니냐는 강박관념이 생겼다고 해도 과언이 아니다.

베르길리우스의 목가 열 편 중 사람들의 심금을 가장 울린 노래는 아마도 5편, 다프니스 이야기일 것이다. 시 열 편이 각각 주제를 달리하는데 다프니스의 주제는 ‘죽음’이다. 반신반인이었던 다프니스는 아르카디아 주민이었으니 당연히 목동이었다. 아름다운 외모에 천상의 목소리로 노래하던 그가 사랑의 슬픔을 못 이겨 그만 죽어버린다. 그러자 님프와 동물을 포함한 모든 자연이 그의 죽음을 애도하여 슬픔의 기운이 세상을 덮었고 식물이 자라기를 멈추어 가시덤불만 남았다. 베르길리우스는 죽은 다프니스가 별이 되어 하늘로 올라갔다고 설명하며 그의 묘비명에 이런 글 귀를 써넣어 다프니스를 기렸다. “나는 다프니스, 세상에서 이름을 얻었고 하늘의 별들에게까지 명성을 떨쳤노라. 아름다운 동물들을 돌보는 목동이었으나 나는 그들보다 더 아름다웠다.”

다프니스 이야기가 후세 사람들을 그토록 매혹한 이유는 주제가 죽음이기 때문이라는 설명도 있고 그보다는 사후에 벌어질 일에 대한 궁금증이 다프니스 이야기에 심취하게 한다는 설명도 있다.

고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』를 비롯 총 네 권의 정원·식물 책을펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 ‘20세기 유럽 조경사’를 주제로 박사 학위를 받았다. 현재는 베를린에 거주하며, ‘써드스페이스 베를린 환경아카데미’ 대표로 활동하고 있다.

-

[스튜디오 201, 설계를 다시 생각하다] 꿈꾸기

[스튜디오 201, 설계를 다시 생각하다] 꿈꾸기

현실과 이상의 경계

지나가는 애들마다 어깨를 쳐주며 힘내라는 말을 건네는 것을 보면 이번 발표는 어지간히도 망친 듯하다. 선생님들로부터 내 설계는 개념에서 작은 디테일까지 철저하게 비현실적이라는 비판을 들었다. 기능적인 문제를 간과한 과오는 인정할 수 있다. 하지만 계단 칸수나 난간 높이가 법적 기준에 맞지 않는다는 꼼꼼한 지적을 하는 것은 너무하다 싶다. 아무리 설계의 궁극적인 목표가 공간을 실제로 구현하는 데 있다 해도 현실의 모든 제약을 고려한 설계가좋은 설계라는 견해에는 동의하기 힘들다. 현실에 맞추어 설계안을 좋게 만들어 나가기보다 오히려 좋은 설계안이 실현될 수 있도록 법규를 바꾸고 새로운 기술을 개발하는 것도 한 방법이지 않을까? 어릴 적에 나는 화성에 숲을 만들 수 있다고 생각했고 하늘을 나는 성이 존재한다고 믿었다. 그 누구도 본 적이 없는 그런 공간을 만들고 싶었기 때문에 설계를 시작했다. 예전에 했던 상상은 꼬맹이의 스케치북에 남겨둔 채 디자이너를 꿈꾸는 내가 해야 할 일은 정말 기사 시험을 위한 도면을 그리고 지식을 외우는 것일까?

신들의 풍경

넓은 잔디밭과 그 주변으로 흩어져있는 큰 나무들, 호숫가를 따라 부드럽게 이어지는 산책로. 공원하면 떠오르는 전형적인 이미지다. 미국의 센트럴파크도, 한국의 올림픽공원도, 심지어 이름도 생소한 낯선 나라의 공원에서도 똑같은 장면이 연출된다. 그런데 공원은 이래야 한다는 고정 관념을 잠시 잊을 수 있다면, 식상할 정도로 익숙해진 이 풍경이 여느 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 독특한 경관이라는 사실을 깨닫게 될 것이다.

오늘날 대부분의 공원은 영국의 풍경화식 정원 양식picturesque garden을 원형으로 삼는다. 물론 지난 두 세기 동안공원의 모습도 많이 바뀌어 왔지만 중요한 골격은 여전히 풍경화식 정원 양식에서 크게 벗어나지 않는다. 그도 그럴 것이 서구의 대표적인 공원이 조성된 19세기는 풍경화식 정원이 영국뿐만 아니라 유럽 거의 모든 나라의 조경 양식을 지배하던 시대였다. 근대적인 도시 공원의 개념을 새롭게 정립한 옴스테드Frederick Law Olmsted도 당시 저명한 영국의 정원과 공원의 양식을 센트럴파크에 적용했을 정도였으니,1 영국 귀족의 영지를 꾸미기 위해 만들어진 풍경화식 정원이 훗날 시민 사회를 대표하는 공원의 양식이 된 사실이 이상하지만도 않다. 그런데 자연스러운 풍경의 대명사가 되어버린 풍경화식 정원의 모습이 원래는 상상 속에서만 존재하던 풍경이라는 사실을 아는 이는 많지 않다.

18세기 영국의 귀족 사이에서는 인문학적 소양을 높이기 위해 프랑스나 이탈리아의 여러 도시를 여행하는 ‘그랜드투어Grand Tour’가 유행했다. 이 때 영국인들은 단순히 유럽의 아름다운 자연의 모습을 감상하고 이국적인 문화를 즐기고자 관광 여행을 떠난 것이 아니었다. 그들은 이탈리아의 풍경 속에서 르네상스 시기의 고전 문학, 고대의 신화, 로마의 역사적 자취를 읽어내고자 했다. 니콜라 푸생Nicolas Poussin과 클로드 로랭Claude Lorrain과 같은 풍경화가는 이러한 문화 경관을 회화로 표현하고자 했다(그림1, 2). 푸생과 클로드의 작품을 언뜻 보면 이탈리아 전원의 모습을 그대로 묘사한 그림 같지만 실제로 그렇지 않다. 푸생의 풍경화에서는 자연 그 자체가 그림의 목적이 아니다. 서사적 이야기를 설명하기 위한 알레고리적 매체일 뿐이다. 클로드의 경우, 로마 근교의 실경을 직접 야외에서 스케치하곤 했는데 이 스케치가 그대로 작품이 되는 일은 없었다. 더 나아가 클로드는 이런 스케치를 스튜디오에서 재구성하여 로마의 역사적 사건이나 그리스 신화의 이야기를 재현하는 풍경을 그렸다. 그의 화법은 후대의 풍경화가처럼 사실적인 묘사를 중시하기보다는 오히려 무대 연출의 방식을 응용하고 있는 것이다.2 이렇게 푸생과 클로드의 풍경화에 등장하는 목가적 전원은 자연 그대로의 모습이 아니라 철저하게 문학적 내용에 맞추어 재구성되고 연출된 풍경이었다.

푸생과 클로드의 풍경화는 영국인의 자연관에 큰 영향을 미쳤고, 영국에서는 이상주의 풍경화에서나 찾아볼 수 있던 아르카디아Arcadia(목가적 이상향)의 모습을 현실 속에서 구현하려는 시도가 이어졌다.3 영국의 풍경화식 정원은 이렇게 탄생하게 된다. 풍경화식 정원이 고전적 문화를 경관에 담기 위한 상상속의 공간이었다는 증거는 곳곳에서 나타난다. 당시 풍경화식 정원 양식을 정립한 주요한 인물들은 정원을 풍경화나 문학의 자매 예술로 높이 평가했고, 실제 새로운 정원 이론의 많은 부분은 당대의 미술과 문학에 관련된 논의에서 건너왔다.4 예를 들어 스토Stowe와 라우샴Rousham, 에셔Esher와 같은 저명한 풍경화식 정원에서는 그리스나 로마의 유적을 연상시키는 사원과 첨탑이 곳곳에 배치되는데, 이는 푸생과 클로드의 풍경화에 나타나는 연출 방식과 거의 동일하다. 또 당대 최고의 조경가였던윌리엄 켄트William Kent가 설계한 정원의 경험은 정해진 동선을 따라 건축물이나 시설물에서 고전 문학의 에피소드를 읽어내는 방식으로 구성된다.5 스타우어헤드Stourhead 정원의 경우, 주요 공간은 베르길리우스의 서사시인 아이네이스의 이야기에 따라 연출된다. 이처럼 영국의 풍경화식 정원은 ‘그림화된 자연nature pictorialized’이었고,6 이 때 정원을 통해 표현하고자 한 풍경은 전원의 사실적 묘사가 아니라 신들의 전원, 즉 현실에서는 존재하지 않는 이상향의 재현이었다.

실현되지 않은 도시

18세기 영국의 조경가만이 상상 속의 경관을 현실로 구현하고자 했던 것은 아니다. 20세기 최고의 건축가 르 코르뷔지에Le Corbusier는 당시에는 존재한 적 없는 새로운 형태의 이상 도시를 꿈꾸었고 평생 이를 실현시키고자 끊임없이 노력했다. 1922년 코르뷔지에는 ‘현대 도시Ville Contemporaine’라는 계획안을 통해 그의 도시적 이상향을 처음 제시한다. 이 가상의 도시는 건축사가 에벤슨Norma Evenson의 말처럼 지금까지의 도시 구조와는 전혀 다른 “대담하고 설득력 있는 멋진 신세계의 비전”을 보여주고자 했다.7 그의 도시는 지난 세대의 혁명가가 꿈꾸었던 그 어느 도시보다도 과격했다. 183m에 달하는 스물 네 개의 유리 마천루가 도시 중앙에 세워진다. 그리고 일반 시민은 각기 다른 공원을 중정으로 갖는 거대한 아파트에서 살아간다.8 이 도시의 모든 건물과 도로는 필로티로 떠있어 도시의 지상부 전체가 보행자를 위한 거대한 공원이 된다. 그리드로 이루어진 이 도시는 기술과 자연이 하나의 질서 안에서 움직이는 기계화된 근대 문명의 표상이자 결과물이었다(그림3).

1925년 코르뷔지에는 한 자동차 회사의 지원을 받아 이 계획안을 실제로 파리에 실현시키고자 한다. 이것이 바로 ‘브와쟁 계획Plan Voisin’이다(그림4). 센 강 북쪽의 파리 중심부를 완전히 철거하고 마천루로 이루어진 새로운 도시를 만들려던 이 제안은 수많은 논쟁거리를 남긴 채 이루어지지 못한다. 그 이후 1935년 코르뷔지에는 과거의 안을 보완하여 발전시킨 새로운 계획안을 선보인다. ‘빛나는 도시La Ville Radieuse’라는 이름의 이 도시는 과거 그가 꿈꿔오던 이상적인 도시의 청사진을 그대로 이어가고 있다. 하지만 경제적, 사회적 지위에 따라 도시의 구역이 분리되었던 과거 계획안과는 달리 공간상의 차별은 사라지고 평등한 공동체만이 존재한다. 새로운 이상 도시는 사람의 모양을 닮았다. 그리고 사람을 닮은 도시에서는 모든 시민들이 차별 없이 녹음 안에서 맑은 공기와 햇빛을 마음껏 누리며 건강하게 살아간다(그림5).

코르뷔지에가 빛나는 도시를 발표했을 무렵 대서양 건너편의 미국에서는 또 다른 모더니즘 건축의 거장 프랭크 로이드 라이트Frank Lloyd Wright가 새로운 도시의 모델을 제시한다. 라이트의 ‘브로드에이커 시티Broadacre City’는 우리가 알고 있는 도시의 상식에서 상당히 벗어나있다. 도시라고 부르기에 어색할 정도로 모든 공간이 저밀도로 흩어져 있는 이 도시는 오히려 전원에 더 가까워 보인다. 가장 보수적이면서도 급진적인 미국적 이상 도시는 건축적으로 혁명적인 형태를 제시했을 뿐 아니라 강력한 사회적, 정치적 메시지를 담고 있다. 코르뷔지에와 마찬가지로 라이트는 과학에 기반을 둔 새로운 기계 문명의 가능성을 의심치 않았다. 라이트에게 전통적인 고밀도 도시는 차별이 만연한 사회 구조를 반영하는 구시대의 유물이었다. 그는 통신과 교통, 기술의 발전에 따라 결국 이 과거의 고밀도 도시 구조는 폐기되고 자유로운 개인이 가장 민주적으로 살아갈 수 있는 새로운 도시가 미국에서 건설될 것이라고 예견한다. 미국의 모든 가정에 1에이커, 약 1,200평의 부지를 나누어줌으로써 탄생한 브로드에이커 시티는 미국적 이상에 가장 가까운 도시다(그림6, 7).9

빛나는 도시와 브로드에이커 시티를 발표했을 당시, 이 두 거장은 건축가로서 전성기에 있었다. 그들이 설계한 건물들이 새로 지어질 때마다 모더니즘 건축의 새로운 이정표가 제시되었고, 모든 건축주는 그들과 함께 일하고 싶어 했다. 그런데 왜 그들의 이상을 반영한 수많은 건물을 지었음에도 불구하고 그들은 또 다시 실현을 보장할 수 없는 이상 도시 설계에 매달렸던 것일까? 두 건축가 모두 설계의 궁극적 목적은 아름다운 건축물을 디자인하는 데 있다고 보지 않았다. 그들은 건축은 단위 건물을 넘어 모든 사람을 행복하게 만들 수단이 되어야 한다고 믿었고, 그러기 위해서는 궁극적으로 건축이 사회를 변화시켜야 한다고 생각했다. 설령 이루어질 수 없는 몽상에서 끝날지라도 그들의 건축 끝에는 보편적인 이상이 있었고 그들은 설계를 통해서 그 이상을 끊임없이 실현시키고자 노력했다.

1956년 코르뷔지에는 인도 펀잡Punjab에 그의 첫 도시 찬디가르Chandigarh를 짓는다. 그리고 그의 이상 도시 모델을 수용한 다음 세대의 건축가들에 의해 ‘빛나는 도시’와 닮은 도시들이 전 세계에 만들어진다.10 라이트의 브로드에 이커 시티는 결국 실현되지 못하고 계획안으로 남게 된다. 제2차 세계대전 이후 자동차가 보급되고 미국의 경제가 유래 없는 호황을 누리게 되면서 미국의 도시는 급속하게 교외로 확산된다. 1990년대에 이르게 되면 라이트의 예언처럼 미국 대부분의 도시에서 고밀도의 고전적 중심가는 붕괴된다. 항공기에서 바라본 오늘날 미국의 도시는 80년 전 라이트가 상상한 저밀도의 전원도시와 너무나도 닮아있다.

김영민은 1978년생으로, 서울대학교에서 조경과 건축을 함께 공부하였고 이후 하버드 GSD에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국의 SWAGroup에서 6년간 다양한 조경 설계와 계획 프로젝트를 수행하면서USC 건축대학원의 교수진으로 강의를 하였다. 동시대 조경과 인접 분야의 흐름을 인문학적인 시각으로 읽어내는 데 관심이 있으며, 설계와이론을 넘나드는 다양한 활동을 펴나가고 있다. 역서로 『랜드스케이프어바니즘』이 있으며, 『용산공원』 외에 다수의 공저가 있다.

-

[조경가의 서재] 그 욕망에 대하여

[조경가의 서재] 그 욕망에 대하여

‘욕망’이라는 말은 부끄럽다. 내뱉는 순간 괜히 멋쩍고 쑥스럽다. 그저 단어일 뿐인데 이 친구가 품고 있는 뉘앙스가 그러하다. 처음부터 ‘욕망’이라는 단어에 관심을 가진 건 아니었다. 아파트로 이사한 후 출처를 알 수 없는 ‘갑갑함’에 어슬렁거리던 중 20층짜리 아파트 각 층의 거실에서 새어 나오는 텔레비전 불빛이 내 시선을 사로잡았다. 그 순간 헬리캠helicam이 1층부터 20층까지 서서히 고도를 높이면서 거실을 찍은 영상이 떠올랐다. 소파에 앉거나 혹은 바닥에 앉아 리모컨을 옆에 두고 같은 방향의 벽 쪽에 놓인 텔레비전을 보는 광경…. 이 공간에선 소파나 텔레비전이 크다-작다, 비싸다-싸다 등의 양적·질적 차이밖엔 볼 수 없다. 비슷한 공간에서 차이 없는 행위를 하며 일상을 소비하는 것이다. 헬리캠이 클로즈업을 하니 공간만이 그런 것이 아니다. 몸을 감싸고 있는 것, 공간을 채우고 있는 것, 그 모든 것이 복제된 것이다.

산업혁명 이래 기계적 대량 생산 방식에 의해 만들어진 모든 것 중 ‘하나only one’로만 존재하는 것은 없었다. 제1차 세계대전 후, 패전국인 독일에서는 전 후 복구를 위해 그리고 도시로 몰려드는 인구를 수용하기 위해 ‘빠르게, 값싸게’를 모토로 국제주의 양식international style의 건물이 등장했다. 대량 생산된 값싼 철과 유리를 이용한 이 양식은 시대적 소명에 최선을 다했다. 우리의 아파트 도입도 별반 다르지 않았다. 그런데 우리에겐 이 소명이 묘하게 변형되어 가장 비싼 주거 양식으로 둔갑했다. 이 유산은 아직도 진행형이다. ‘나’란 존재는 그 공간이 허용하는 것 외엔 무엇도 할 수가 없고, 내가 사용하는 거의 모든 것은 복제품이다. 이런 현실에서 ‘오롯한 나’를 세우는 일은 무형의 ‘정신’ 밖에선 불가능하다. 그 일이 어찌 쉬운 일이랴. 그럴 수 없으면 거세된 채 살아가는 수밖에 없다. ‘욕망’이란 단어는 그렇게 내게 다가왔다. 그런데 이 시대를 ‘욕망의 시대’란다. 개인의 욕망이 긍정되는 사회란다. 복제품과 비슷한 공간에서 별로 다를 것 없이 사는 사람들이 욕망의 시대를 살고 있단다. 대체 무엇을 욕망하면서 살아가고 있는가. 이것마저 대량 생산되고복제된 욕망인가?

욕망이란 단어를 좀 더 자세히 알고 싶었다. 이 용어가 적정한 것인지를 확인한다면 갑갑함이 다소 해소될 것 같았다. 많은 책에서 언급하고 있었지만 욕망에 대한 선입관 이상을 알 수는 없었다. 그러다 어렵게 찾은 책이 2006년에 설립된 ‘밝은사람들연구소’에서 기획한 『욕망: 삶의 동력인가, 괴로움의 뿌리인가』였다. 초기 불교, 유식 불교, 선불교, 서양 철학, 심리학, 생물학 등에서 바라보는 욕망을 분석한 책이다. 그 분량뿐만 아니라 내용의 방대함, 그리고 불교를 학문으로 공부한 사람이 아니면 쉽게 이해할 수 없는 내용이 많다. 섣부르지만 짧게 요약해 본다.

김용규는 서울대학교 조경학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사와 박사학위를 받았으며, 하버드 대학교 설계대학원에서 방문연구원으로 활동했다. 생태 기술 개발과 관련한 각종 연구 프로젝트의 총괄 책임자로참여했으며, 현재는 생태 기술과 디자인을 결합하는 분야에 관심을 쏟고 있다. 현재 일송환경복원과 Ecoid Corporation, USA 대표이사를맡고 있다.

장소 특정적 식재

싱가포르 국립대 황윤혜 교수 특강

열대우림에 잔디밭을 조성한다면? 고개가 갸웃거린다. 지역의 맥락을 고려하지 않은 싱가포르의 조경 사례다. 지난 7월 30일 제일모직 건설사업부 조경디자인 그룹(구 삼성 에버랜드)의 렉처 시리즈 강연자로 나선 황윤혜 교수(싱가포르 국립대학교 조경대학원)는 “싱가포르는 선진문화를 받아들이는 데 적극적인 태도를 취하지만 정작가지고 있는 자원을 간과하는 모순이 발생하고 있다”고 지적했다. “미국의 대학 캠퍼스에서 잔디밭은 없어서는 안 될 굉장히 중요한 장소로 문화적, 사회적, 교육적 가치가 높은 곳이다. 반면 싱가포르에서 잔디는 1년 내내 녹색이지만 앉아있는 사람을 찾기 어렵다. 잔디 관리를 하는 사람들만이 밟는 공간이다.” 고온다습한 열대 기후의 싱가포르는 식물 생육 조건이 좋아 나무가 크고 우거진다. 잔디 문화는 이러한 정글에서 볼 수 없는 모습인데, 90% 이상의 녹지가 이 지역의 맥락을 고려하지 않고 영국 풍경화식 정원을 모방하는 데 그치고 있다는 것이다. 이날 황 교수는 조경이 타 디자인 분야에 비해 강조되는 특징으로 장소 특정성을 꼽았다. 지역에 따라 문화와 환경, 관심사가 각기 다른데, 이에 대한 이해를 바탕으로 접근하는 것이 장소 특정성의 기본 방향이라고 설명했다. 황 교수는 장소 특정성의 개념을 네 가지 키워드로 구분하여 설명한다. 범지구적으로 생각하고 지역적으로 행동하라. 서로 다름, 부조화, 다양성을 존중해야 한다. 디자이너가 꿈꾸는 계획이 아니라 대상의 요구를 충족해야 한다. 과정과 실행을 중요시한다. 특히 경제적으로 어려운 지역의 주민에게 조경가가 생물 다양성이나 녹지가 주는 삶의 여유로움을 이야기하는 것은 맥락에서 벗어나는 행위라고 경계했다. “그들에겐 큰 공원을 갖는 것보다 먹고 사는 것이 더 중요한 문제다.” 이렇듯 주어진 맥락 안에서 문제를 제기하고 해법을 제시하는 것이 조경가의 역할이라는 설명이다. 황 교수는 지난 5년간 동남아시아 도시(싱가포르, 마닐라, 프놈펜 등)에서 추진해 온 세 가지 연구의 과정을 ‘자생경관과 저관리 조경’, ‘의식주 조경과 생존 조경’, ‘고밀도 도시를 위한 다기능 조경’이라는 주제로 설명했다. ‘자생 경관과 저관리 조경’ 연구의 연장선에서 시작한싱가포르 국립대학교 건축대학 옥상 경관 프로젝트는 ‘열대우림의 잔디밭 깎기를 멈추고 그냥 두면 어떻게 될까’하는 호기심에서 시작되었다. 이 옥상은 1년 뒤근사한 정원으로 탈바꿈했고, 생물 다양성을 품는 생태적 능력도 월등히 향상되었다. “시간에 따른 자연의 변화를 수용하고 관리의 일부를 설계 원칙으로 고려하려는 시도는 어렵지만 가치 있는 일이다.” 황 교수는또한 건물의 옥상이 이러한 자생식물을 활용한 서식지로 이용된다면 작은 도시 국가의 생태적 징검다리로서 역할을 할 수 있을 것이라고 설명했다.프놈펜에는 프랑스 NGO가 저소득층 아이들의 자립을 위해 설립한 PSE 직업기술학교Pour un Sourired’nfant가 있다. 이곳은 기부를 통해 운영되고 있는데,3천 명이 넘는 학생에게 제공할 식자재를 해결하는 데 어려움이 있었다. 황 교수가 이끄는 싱가포르 국립대학교 연구 팀은 이러한 실정을 파악하고 이용되지 않는 외부 공간을 활용해 키친 가든을 만들어가기 시작했다. 버스 대기장으로 쓰이던 공터는 세 가지 식물이함께 자라는 고성능 농장으로 변모했고, 오토바이 주차장의 지붕과 벽면, 트렐리스를 이용해 다양한 농작물을 생산할 수 있게 했다. 교사와 학생도 함께 참여하면서 캠퍼스 곳곳에 버려진 공간이 식재료를 얻는 공간이 되었다. 텃밭은 요즘 정원에 공식처럼 등장하는 요소지만, 지역적 맥락을 고려하여 정말 필요한 부분을 채웠다는 점에서 그 의미가 남다르다. 도시 국가인 싱가포르는 빠르게 개발되고 고밀화가 점점 심화되고 있다. 황 교수는 이렇게 고밀화 된 도시를 위해 부족한 땅을 보다 효율적으로 이용하는 방법으로 ‘다기능 조경’의 적용을 제안했다. 싱가포르 아파트의 단지 구조는 외부가 녹지로 둘러싸여 있고 안에는 아스팔트 주차장이 있는데, 그 주차장 면적이 축구장 몇개 규모에 이르기도 한다. 황 교수는 아파트 단지 내 주차장이 낮엔 대부분 사용되지 않는다는 데 착안하여, 주차장에 공원과 놀이터의 기능을 더한 다기능 주차장을 제안했다. 이렇듯 조경 공간이 여러 가지 기능을 품을 수 있도록 계획하는 것이 고밀도 도시를 살아가는 조경가의 역할이라는 것이다. 올해 렉처 시리즈의 대 주제는 ‘조경 식재의 새로운 담론’이다. 그간 주로 이야기되어 왔던 식물의 생리나 관리보다는, 도시적 차원에서 식물의 이용과 전략을 강조한 황윤혜 교수의 강연은 식재 부문에서 자칫 소홀할 수 있었던 사람과 장소에 대한 중요성을 재환기했다는 점에서 의미있게 다가왔다.

장소 특정적 식재

싱가포르 국립대 황윤혜 교수 특강

열대우림에 잔디밭을 조성한다면? 고개가 갸웃거린다. 지역의 맥락을 고려하지 않은 싱가포르의 조경 사례다. 지난 7월 30일 제일모직 건설사업부 조경디자인 그룹(구 삼성 에버랜드)의 렉처 시리즈 강연자로 나선 황윤혜 교수(싱가포르 국립대학교 조경대학원)는 “싱가포르는 선진문화를 받아들이는 데 적극적인 태도를 취하지만 정작가지고 있는 자원을 간과하는 모순이 발생하고 있다”고 지적했다. “미국의 대학 캠퍼스에서 잔디밭은 없어서는 안 될 굉장히 중요한 장소로 문화적, 사회적, 교육적 가치가 높은 곳이다. 반면 싱가포르에서 잔디는 1년 내내 녹색이지만 앉아있는 사람을 찾기 어렵다. 잔디 관리를 하는 사람들만이 밟는 공간이다.” 고온다습한 열대 기후의 싱가포르는 식물 생육 조건이 좋아 나무가 크고 우거진다. 잔디 문화는 이러한 정글에서 볼 수 없는 모습인데, 90% 이상의 녹지가 이 지역의 맥락을 고려하지 않고 영국 풍경화식 정원을 모방하는 데 그치고 있다는 것이다. 이날 황 교수는 조경이 타 디자인 분야에 비해 강조되는 특징으로 장소 특정성을 꼽았다. 지역에 따라 문화와 환경, 관심사가 각기 다른데, 이에 대한 이해를 바탕으로 접근하는 것이 장소 특정성의 기본 방향이라고 설명했다. 황 교수는 장소 특정성의 개념을 네 가지 키워드로 구분하여 설명한다. 범지구적으로 생각하고 지역적으로 행동하라. 서로 다름, 부조화, 다양성을 존중해야 한다. 디자이너가 꿈꾸는 계획이 아니라 대상의 요구를 충족해야 한다. 과정과 실행을 중요시한다. 특히 경제적으로 어려운 지역의 주민에게 조경가가 생물 다양성이나 녹지가 주는 삶의 여유로움을 이야기하는 것은 맥락에서 벗어나는 행위라고 경계했다. “그들에겐 큰 공원을 갖는 것보다 먹고 사는 것이 더 중요한 문제다.” 이렇듯 주어진 맥락 안에서 문제를 제기하고 해법을 제시하는 것이 조경가의 역할이라는 설명이다. 황 교수는 지난 5년간 동남아시아 도시(싱가포르, 마닐라, 프놈펜 등)에서 추진해 온 세 가지 연구의 과정을 ‘자생경관과 저관리 조경’, ‘의식주 조경과 생존 조경’, ‘고밀도 도시를 위한 다기능 조경’이라는 주제로 설명했다. ‘자생 경관과 저관리 조경’ 연구의 연장선에서 시작한싱가포르 국립대학교 건축대학 옥상 경관 프로젝트는 ‘열대우림의 잔디밭 깎기를 멈추고 그냥 두면 어떻게 될까’하는 호기심에서 시작되었다. 이 옥상은 1년 뒤근사한 정원으로 탈바꿈했고, 생물 다양성을 품는 생태적 능력도 월등히 향상되었다. “시간에 따른 자연의 변화를 수용하고 관리의 일부를 설계 원칙으로 고려하려는 시도는 어렵지만 가치 있는 일이다.” 황 교수는또한 건물의 옥상이 이러한 자생식물을 활용한 서식지로 이용된다면 작은 도시 국가의 생태적 징검다리로서 역할을 할 수 있을 것이라고 설명했다.프놈펜에는 프랑스 NGO가 저소득층 아이들의 자립을 위해 설립한 PSE 직업기술학교Pour un Sourired’nfant가 있다. 이곳은 기부를 통해 운영되고 있는데,3천 명이 넘는 학생에게 제공할 식자재를 해결하는 데 어려움이 있었다. 황 교수가 이끄는 싱가포르 국립대학교 연구 팀은 이러한 실정을 파악하고 이용되지 않는 외부 공간을 활용해 키친 가든을 만들어가기 시작했다. 버스 대기장으로 쓰이던 공터는 세 가지 식물이함께 자라는 고성능 농장으로 변모했고, 오토바이 주차장의 지붕과 벽면, 트렐리스를 이용해 다양한 농작물을 생산할 수 있게 했다. 교사와 학생도 함께 참여하면서 캠퍼스 곳곳에 버려진 공간이 식재료를 얻는 공간이 되었다. 텃밭은 요즘 정원에 공식처럼 등장하는 요소지만, 지역적 맥락을 고려하여 정말 필요한 부분을 채웠다는 점에서 그 의미가 남다르다. 도시 국가인 싱가포르는 빠르게 개발되고 고밀화가 점점 심화되고 있다. 황 교수는 이렇게 고밀화 된 도시를 위해 부족한 땅을 보다 효율적으로 이용하는 방법으로 ‘다기능 조경’의 적용을 제안했다. 싱가포르 아파트의 단지 구조는 외부가 녹지로 둘러싸여 있고 안에는 아스팔트 주차장이 있는데, 그 주차장 면적이 축구장 몇개 규모에 이르기도 한다. 황 교수는 아파트 단지 내 주차장이 낮엔 대부분 사용되지 않는다는 데 착안하여, 주차장에 공원과 놀이터의 기능을 더한 다기능 주차장을 제안했다. 이렇듯 조경 공간이 여러 가지 기능을 품을 수 있도록 계획하는 것이 고밀도 도시를 살아가는 조경가의 역할이라는 것이다. 올해 렉처 시리즈의 대 주제는 ‘조경 식재의 새로운 담론’이다. 그간 주로 이야기되어 왔던 식물의 생리나 관리보다는, 도시적 차원에서 식물의 이용과 전략을 강조한 황윤혜 교수의 강연은 식재 부문에서 자칫 소홀할 수 있었던 사람과 장소에 대한 중요성을 재환기했다는 점에서 의미있게 다가왔다. 부활의 정원

A Garden Design for Revival 하명종+신상섭+정룡, 중국 국제원림박람회 당선

중국 중앙정부가 주최하고 중국풍경원림학회 등이 주관한 ‘국제원림박람회 설계공모전’에서 하명종(AIN Associates 대표)+신상섭(우석대학교 교수)+정룡(람정제주개발)컨소시엄의 ‘부활의 정원’이 당선작으로 선정되었다. 30여개 국가에서 900여 작품이 출품된 이번 공모전은‘생태 원림, 그린 생활’이라는 주제 아래 쓰레기 매립장에 대한 생태적·경관적·문화적 재생에 대한 아이디어를 모집했다. 하명종 컨소시엄의 작품 외에 중국의 ‘The Regrowth Garden(張建林)’, 미국의 ‘Happy Valley Garden(Christopher Counts)’, 독일의 ‘GreenWater Vortex (Staffan Robel) 등 9개 당선작은 향후 1년간 실시설계 및 시공 과정을 거쳐 ‘2015 중국 무한 국제정원박람회’에 설치된다. 이 박람회는 2015년 9월말부터 2016년 4월말까지 중국 호북성 무한시武漢市에서 개최될 예정이다. 본지는 당선자인 하명종 대표로부터 작품 소개글을 받아 수록한다. - 편집자 주 궁궐이나 사대부집의 조경을 우리의 조경이라 내세우고 있지만, 그것은 일부분일 뿐 결코 우리를 대표하는 조경이라 할 수 없다. 우리 민족의 정체성은 오히려 소박한 가옥 안에, 투박한 장독대 밑에 내재되어 있다. 앞마당과 뒤뜰, 초정과 연못, 돌탑 등 우리의 정서를 자극하는 장소에는 우리 조상들의 자연을 대하는 지혜가 담겨있다. 우리 조상들은 자연과 상극하는 행위를 지양했다. 모든 건축과 조경 행위에는 자연과의 상생을 추구하는 자연 존중 사상이 밑바탕에 깔려 있었다. ‘부활의 정원’에 담고자 한 것은 바로 이 자연 존중 사상이다. 우리가 제시하는 정원은 쓰레기 매립장 위에서 자연과 함께 다시 태어난다. 그리고 이 정원은 사람을 다시금평화롭고 여유롭게 만드는 공간, 즉 부활의 정원이 될 것이다. 이를 위해 한국의 정원에 담긴 겸손, 소박, 해학, 넉넉한 품성 등을 생태 미학과 연계시켰다. 한국적 정원 요소들을 모티브로 하여 인공적인 것을 최대한 자제하고, 친환경적으로 제작한 제반 구조물은 그 자체로서 비오톱의 기능을 담당하며 지속가능성을 가진다. 자연 앞에서의 겸손 우리는 자연에 기대고자 하는 요소들을 나열함으로써 자연 앞에서 한없이 낮아지기를 소망했다. 가공하지 않은 돌, 나무, 억새 등 화려하지 않은 식물들로 마당을 꾸몄다. 기초를 엉성하게 한 돌담을 두르고 장작더미를 쌓은 것 같은 목담도 마련했다. 세월이 흐르면 이 목담은 생명들의 귀중한 보금자리가 될 것이다. 텃밭도 갖추었다. 텃밭은 인간의 욕심이 개입되지 않은 자연과 인간의 공생 공간이 될 것이다. 우리의 초가를 모티브로 한 초당과 초정은 지붕에 빗물저장고를 설치하여 저면관수底面灌水 할 수 있도록 만들고, 억새, 금낭화등 초화류를 심었다. 혹시 한 달 이상의 가뭄이 지속되면 지붕에 물을 뿌려 빗물저장고를 채워주면 그만이다. 작은 생태 연못을 마련하고 그 초입에 옥류천을 설치하였다. 옥류천은 암반을 타고 흐른다. 작은 물줄기가 공명통을 울리며 물소리를 내고, 바람에 사각대는대나무 잎사귀 소리와 어울린다. 울타리는 나뭇가지로 둘렀다. 돌담도 좋고, 흙담도 좋지만, 가장 소박하고 겸손한 형태를 취했다. 담은 상징적 경계의 의미만으로도 충분하다. 초당에는 연기를 피웠다. 아침저녁으로 오르는 연기는 집안의 평안을 의미한다. 뒤꼍에는 닭장을 만들고 살아 있는 닭 두 마리를 두었다. 평화로 이 모이를 줍는 이들은 작은 마당 생태계의 조절자 역할을 한다. 자연스러운 정원 부활의 정원은 저관리형으로 계획되었다. 연못의 물은 순환되어 증발량 정도의 공급이면 지속가능하다. 식물의 수분 공급은 가급적 빗물을 이용한다. 장독대의 옹기를 활용한 플랜터를 설치하고 저면관수 체계를 만들어 소박하고 지속가능한 체계의 녹색 공간을 창출한다. 조명은 초당 안을 밝히는 작은 등 하나면 족하다. 저녁 무렵 툇마루에 앉아 달과 별들을 바라보는 즐거움을 빼앗고 싶지 않았다.자연은 자연스러워야 한다. 스스로 진화하고 변화하는 생명력이 넘치는 자연은 인간이 거주할 수 있는 최고의 공간이다. 이렇게 자연스러운 공간을 만드는 것은 눈에 아름다운 공간을 만드는 것보다 훨씬 더 중요하다.

부활의 정원

A Garden Design for Revival 하명종+신상섭+정룡, 중국 국제원림박람회 당선

중국 중앙정부가 주최하고 중국풍경원림학회 등이 주관한 ‘국제원림박람회 설계공모전’에서 하명종(AIN Associates 대표)+신상섭(우석대학교 교수)+정룡(람정제주개발)컨소시엄의 ‘부활의 정원’이 당선작으로 선정되었다. 30여개 국가에서 900여 작품이 출품된 이번 공모전은‘생태 원림, 그린 생활’이라는 주제 아래 쓰레기 매립장에 대한 생태적·경관적·문화적 재생에 대한 아이디어를 모집했다. 하명종 컨소시엄의 작품 외에 중국의 ‘The Regrowth Garden(張建林)’, 미국의 ‘Happy Valley Garden(Christopher Counts)’, 독일의 ‘GreenWater Vortex (Staffan Robel) 등 9개 당선작은 향후 1년간 실시설계 및 시공 과정을 거쳐 ‘2015 중국 무한 국제정원박람회’에 설치된다. 이 박람회는 2015년 9월말부터 2016년 4월말까지 중국 호북성 무한시武漢市에서 개최될 예정이다. 본지는 당선자인 하명종 대표로부터 작품 소개글을 받아 수록한다. - 편집자 주 궁궐이나 사대부집의 조경을 우리의 조경이라 내세우고 있지만, 그것은 일부분일 뿐 결코 우리를 대표하는 조경이라 할 수 없다. 우리 민족의 정체성은 오히려 소박한 가옥 안에, 투박한 장독대 밑에 내재되어 있다. 앞마당과 뒤뜰, 초정과 연못, 돌탑 등 우리의 정서를 자극하는 장소에는 우리 조상들의 자연을 대하는 지혜가 담겨있다. 우리 조상들은 자연과 상극하는 행위를 지양했다. 모든 건축과 조경 행위에는 자연과의 상생을 추구하는 자연 존중 사상이 밑바탕에 깔려 있었다. ‘부활의 정원’에 담고자 한 것은 바로 이 자연 존중 사상이다. 우리가 제시하는 정원은 쓰레기 매립장 위에서 자연과 함께 다시 태어난다. 그리고 이 정원은 사람을 다시금평화롭고 여유롭게 만드는 공간, 즉 부활의 정원이 될 것이다. 이를 위해 한국의 정원에 담긴 겸손, 소박, 해학, 넉넉한 품성 등을 생태 미학과 연계시켰다. 한국적 정원 요소들을 모티브로 하여 인공적인 것을 최대한 자제하고, 친환경적으로 제작한 제반 구조물은 그 자체로서 비오톱의 기능을 담당하며 지속가능성을 가진다. 자연 앞에서의 겸손 우리는 자연에 기대고자 하는 요소들을 나열함으로써 자연 앞에서 한없이 낮아지기를 소망했다. 가공하지 않은 돌, 나무, 억새 등 화려하지 않은 식물들로 마당을 꾸몄다. 기초를 엉성하게 한 돌담을 두르고 장작더미를 쌓은 것 같은 목담도 마련했다. 세월이 흐르면 이 목담은 생명들의 귀중한 보금자리가 될 것이다. 텃밭도 갖추었다. 텃밭은 인간의 욕심이 개입되지 않은 자연과 인간의 공생 공간이 될 것이다. 우리의 초가를 모티브로 한 초당과 초정은 지붕에 빗물저장고를 설치하여 저면관수底面灌水 할 수 있도록 만들고, 억새, 금낭화등 초화류를 심었다. 혹시 한 달 이상의 가뭄이 지속되면 지붕에 물을 뿌려 빗물저장고를 채워주면 그만이다. 작은 생태 연못을 마련하고 그 초입에 옥류천을 설치하였다. 옥류천은 암반을 타고 흐른다. 작은 물줄기가 공명통을 울리며 물소리를 내고, 바람에 사각대는대나무 잎사귀 소리와 어울린다. 울타리는 나뭇가지로 둘렀다. 돌담도 좋고, 흙담도 좋지만, 가장 소박하고 겸손한 형태를 취했다. 담은 상징적 경계의 의미만으로도 충분하다. 초당에는 연기를 피웠다. 아침저녁으로 오르는 연기는 집안의 평안을 의미한다. 뒤꼍에는 닭장을 만들고 살아 있는 닭 두 마리를 두었다. 평화로 이 모이를 줍는 이들은 작은 마당 생태계의 조절자 역할을 한다. 자연스러운 정원 부활의 정원은 저관리형으로 계획되었다. 연못의 물은 순환되어 증발량 정도의 공급이면 지속가능하다. 식물의 수분 공급은 가급적 빗물을 이용한다. 장독대의 옹기를 활용한 플랜터를 설치하고 저면관수 체계를 만들어 소박하고 지속가능한 체계의 녹색 공간을 창출한다. 조명은 초당 안을 밝히는 작은 등 하나면 족하다. 저녁 무렵 툇마루에 앉아 달과 별들을 바라보는 즐거움을 빼앗고 싶지 않았다.자연은 자연스러워야 한다. 스스로 진화하고 변화하는 생명력이 넘치는 자연은 인간이 거주할 수 있는 최고의 공간이다. 이렇게 자연스러운 공간을 만드는 것은 눈에 아름다운 공간을 만드는 것보다 훨씬 더 중요하다. ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’ 전시회

9월 28일까지 국립중앙박물관에서 열려

‘이상향理想鄕’은 동서고금을 막론하고 가장 오랫동안 애호되었던 회화의 주제 가운데 하나다. 국립중앙박물관(관장 김영나)은 지난 7월 29일부터 산수화 속 이상향의 모습을 찾아보는 특별전 ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’전을 개최한다. 이번 전시에는 국립중앙박물관, 삼성미술관 리움, 미국 메트로폴리탄 박물관, 중국 상하이박물관, 일본 교토국립박물관 등 국내외 주요 박물관에 소장되어 있던 산수화 총 109점을 한자리에 모았다. 국립중앙박물관은 동아시아 회화의 큰 흐름 속에서 형성된 이상적인 삶과 사회의 모습을 찾아보려는 시도로 이 전시를 기획했다고 한다. 정선鄭敾과 김홍도金弘道, 이인문李寅文, 안중식安中植, 장욱진張旭鎭 등 각 시대를 대표하는 화가들의 작품과 함께 국내에 처음 전시되는 중국과 일본의 명작 42점까지 한·중·일의 정통 산수화를 한 자리에서 감상하고 비교할 수 있는 기회가 될 것이다. 특히 18세기 조선 화단에서 쌍벽을 이룬 이인문과 김홍도의 대작 산수도가 모처럼 대중에게 공개된다. 이인문의 ‘강산무진도江山無盡圖’는 무려 8.5m에 달하는 모습 전체를 한눈에 담을 수 있으며 ‘삼공불환도三公不換圖’ 역시 대작의 면모가 여실히 드러나도록 8폭 전체를 전시하였다. 이는 이번 특별전의 가장 큰 특징 중의 하나로, 이외에도 대작들의 전 장면을 한눈에 감상할 수 있도록 구성하였다. ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’ 전은 프롤로그와 에필로그 그리고 총 5부로 구성되었다. 프롤로그 청정한 세계, 산수山水는 노영魯英의 ‘담무갈·지장보살예배도’를 통해 고려시대 산수화의 전통을 살펴본다. 1부 절경의 이상화, 소상팔경瀟湘八景은 중국 호남성湖南省의 동정호洞庭湖 일대 8가지 절경을 이상화한 산수화를 다룬다. 가장 이른 시기의 소상팔경도瀟湘八景圖 중 하나로 꼽히는 작품인 하규夏珪의 ‘산시청람山市晴嵐(미국 메트로폴리탄 박물관 소장)’이 소개되며, 중국 명대明代를 대표하는 화가인 문징명文徵明의 ‘소상팔경도’ 등 중국 남송~명대에 이르는 대표작을 감상할 수 있다. 이 상경理想景을 표현한 산수화의 상징이 된 ‘소상팔경도’를 통해 명승지를 모아서 그리는 ‘팔경문화’가 동아시아 회화사에서 어떤 의미로 상호연관 되는지도 확인할 수 있다. 2부 현인이 노닐던 아홉 굽이, 무이구곡武夷九曲은 옛 현인賢人이 머물던 곳을 이상화한 대표적인 예를 소개한다. 무이구곡은 성리학이 정착한 당시 조선에서 성행하던 주제로서, ‘무이구곡도武夷九曲圖’는 성리학性理學을 집대성한 주자가 노닐던 중국 무이산의 자연 경관을 그린 산수화이다. 당시 우리 땅 곳곳에 ‘구곡九曲’을 설정하고, 글과 그림으로 남기던 선비들의 특성을 볼 수 있다. 3부 태평성대를 품은 산수는 조선 문화 예술의 부흥기인 18세기, 지식인들이 꿈꾼 사회상을 담은 산수화를 만나볼 수 있다. 이인문의 ‘강산무진도江山無盡圖’는 자연과 사회, 그리고 개인이 서로 평화롭게 어울려 생활하는 이상적인 세계를 그리고 있다. 반면 필자 미상 ‘태평성시도太平城市圖’는 산수의 비중이 작은 대신, 화려한 건물을 배경으로 인물 군상의 다양한 삶이 적극적으로 부각된 도시의 경치를 그리고 있다. 4부 자연 속 내 마음의 안식처는 속세를 떠나 자연에 귀의하고자 한 선비들의 ‘은거’의 삶을 그린 다양한 작품이 소개된다. 이를 대표하는 인물이 바로 도연명의 귀거래사歸去來辭를 주제로 한 ‘귀거래도歸去來圖’(미국 메트로폴리탄박물관 소장)는 우리에게도 매우 친숙한 작품이다. 김홍도는 자연과 함께 한 삶을 정승의 자리와도 바꾸지 않겠다는 의지를 ‘삼공불환도’를 통해 장대하게 담아냈다. 5부 꿈에 그리던 낙원樂園은 도가道家에서 추구했던 이상향, 즉 낙원이 주제다. 도연명의 ‘도화원기桃花源記’의 무릉도원은 그들이 추구한 인간 본성에 따라 소박하게 살아갈 수 있는 이상향을 담고 있다. 흥미로운 것은 조선의 마지막 화원 안중식安中植의 ‘도원행주도桃源行舟圖’, 중국 화가 정운붕丁雲鵬의 ‘도원도’(중국 상하이 박물관 소장)나 일본의 근대화가 도미오카 뎃사이富岡鐵齋의 ‘무릉도원도武陵桃源圖’(일본 교토국립박물관 소장)와 같이 시대를 초월한 한·중·일 도원도에서 이러한 특징을 모두 찾아볼 수 있다는 점이다. 마지막 에필로그에서는 또 다른 이상향이라는 주제로, 일제강점기와 한국전쟁, 그리고 급격한 산업화를 겪으면서 혼란스러운 사회를 벗어나 일상의 안식을 누릴소박한 이상향으로 산수를 택한 작가들의 작품으로 구성되었다. 특히 ‘풍경’은 장욱진의 미공개작으로 이번 전시를 통해 처음 만나볼 수 있다. 서양식 유화로 동서양의 모습이 혼재된 낙원을 그려낸 여류화가 백남순白南舜의 ‘낙원樂園’도 주목할 만하다. 이번 특별전 ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’에서는 이처럼 시대를 아우르는 대표적인 산수화를 통해 옛 사람의 마음의 눈으로 본 이상향이 시대와 지역에 따라 어떻게 다르고 또 유사한지 살펴볼 수 있는 흥미로운 기회가 될 것이다.

‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’ 전시회

9월 28일까지 국립중앙박물관에서 열려

‘이상향理想鄕’은 동서고금을 막론하고 가장 오랫동안 애호되었던 회화의 주제 가운데 하나다. 국립중앙박물관(관장 김영나)은 지난 7월 29일부터 산수화 속 이상향의 모습을 찾아보는 특별전 ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’전을 개최한다. 이번 전시에는 국립중앙박물관, 삼성미술관 리움, 미국 메트로폴리탄 박물관, 중국 상하이박물관, 일본 교토국립박물관 등 국내외 주요 박물관에 소장되어 있던 산수화 총 109점을 한자리에 모았다. 국립중앙박물관은 동아시아 회화의 큰 흐름 속에서 형성된 이상적인 삶과 사회의 모습을 찾아보려는 시도로 이 전시를 기획했다고 한다. 정선鄭敾과 김홍도金弘道, 이인문李寅文, 안중식安中植, 장욱진張旭鎭 등 각 시대를 대표하는 화가들의 작품과 함께 국내에 처음 전시되는 중국과 일본의 명작 42점까지 한·중·일의 정통 산수화를 한 자리에서 감상하고 비교할 수 있는 기회가 될 것이다. 특히 18세기 조선 화단에서 쌍벽을 이룬 이인문과 김홍도의 대작 산수도가 모처럼 대중에게 공개된다. 이인문의 ‘강산무진도江山無盡圖’는 무려 8.5m에 달하는 모습 전체를 한눈에 담을 수 있으며 ‘삼공불환도三公不換圖’ 역시 대작의 면모가 여실히 드러나도록 8폭 전체를 전시하였다. 이는 이번 특별전의 가장 큰 특징 중의 하나로, 이외에도 대작들의 전 장면을 한눈에 감상할 수 있도록 구성하였다. ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’ 전은 프롤로그와 에필로그 그리고 총 5부로 구성되었다. 프롤로그 청정한 세계, 산수山水는 노영魯英의 ‘담무갈·지장보살예배도’를 통해 고려시대 산수화의 전통을 살펴본다. 1부 절경의 이상화, 소상팔경瀟湘八景은 중국 호남성湖南省의 동정호洞庭湖 일대 8가지 절경을 이상화한 산수화를 다룬다. 가장 이른 시기의 소상팔경도瀟湘八景圖 중 하나로 꼽히는 작품인 하규夏珪의 ‘산시청람山市晴嵐(미국 메트로폴리탄 박물관 소장)’이 소개되며, 중국 명대明代를 대표하는 화가인 문징명文徵明의 ‘소상팔경도’ 등 중국 남송~명대에 이르는 대표작을 감상할 수 있다. 이 상경理想景을 표현한 산수화의 상징이 된 ‘소상팔경도’를 통해 명승지를 모아서 그리는 ‘팔경문화’가 동아시아 회화사에서 어떤 의미로 상호연관 되는지도 확인할 수 있다. 2부 현인이 노닐던 아홉 굽이, 무이구곡武夷九曲은 옛 현인賢人이 머물던 곳을 이상화한 대표적인 예를 소개한다. 무이구곡은 성리학이 정착한 당시 조선에서 성행하던 주제로서, ‘무이구곡도武夷九曲圖’는 성리학性理學을 집대성한 주자가 노닐던 중국 무이산의 자연 경관을 그린 산수화이다. 당시 우리 땅 곳곳에 ‘구곡九曲’을 설정하고, 글과 그림으로 남기던 선비들의 특성을 볼 수 있다. 3부 태평성대를 품은 산수는 조선 문화 예술의 부흥기인 18세기, 지식인들이 꿈꾼 사회상을 담은 산수화를 만나볼 수 있다. 이인문의 ‘강산무진도江山無盡圖’는 자연과 사회, 그리고 개인이 서로 평화롭게 어울려 생활하는 이상적인 세계를 그리고 있다. 반면 필자 미상 ‘태평성시도太平城市圖’는 산수의 비중이 작은 대신, 화려한 건물을 배경으로 인물 군상의 다양한 삶이 적극적으로 부각된 도시의 경치를 그리고 있다. 4부 자연 속 내 마음의 안식처는 속세를 떠나 자연에 귀의하고자 한 선비들의 ‘은거’의 삶을 그린 다양한 작품이 소개된다. 이를 대표하는 인물이 바로 도연명의 귀거래사歸去來辭를 주제로 한 ‘귀거래도歸去來圖’(미국 메트로폴리탄박물관 소장)는 우리에게도 매우 친숙한 작품이다. 김홍도는 자연과 함께 한 삶을 정승의 자리와도 바꾸지 않겠다는 의지를 ‘삼공불환도’를 통해 장대하게 담아냈다. 5부 꿈에 그리던 낙원樂園은 도가道家에서 추구했던 이상향, 즉 낙원이 주제다. 도연명의 ‘도화원기桃花源記’의 무릉도원은 그들이 추구한 인간 본성에 따라 소박하게 살아갈 수 있는 이상향을 담고 있다. 흥미로운 것은 조선의 마지막 화원 안중식安中植의 ‘도원행주도桃源行舟圖’, 중국 화가 정운붕丁雲鵬의 ‘도원도’(중국 상하이 박물관 소장)나 일본의 근대화가 도미오카 뎃사이富岡鐵齋의 ‘무릉도원도武陵桃源圖’(일본 교토국립박물관 소장)와 같이 시대를 초월한 한·중·일 도원도에서 이러한 특징을 모두 찾아볼 수 있다는 점이다. 마지막 에필로그에서는 또 다른 이상향이라는 주제로, 일제강점기와 한국전쟁, 그리고 급격한 산업화를 겪으면서 혼란스러운 사회를 벗어나 일상의 안식을 누릴소박한 이상향으로 산수를 택한 작가들의 작품으로 구성되었다. 특히 ‘풍경’은 장욱진의 미공개작으로 이번 전시를 통해 처음 만나볼 수 있다. 서양식 유화로 동서양의 모습이 혼재된 낙원을 그려낸 여류화가 백남순白南舜의 ‘낙원樂園’도 주목할 만하다. 이번 특별전 ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’에서는 이처럼 시대를 아우르는 대표적인 산수화를 통해 옛 사람의 마음의 눈으로 본 이상향이 시대와 지역에 따라 어떻게 다르고 또 유사한지 살펴볼 수 있는 흥미로운 기회가 될 것이다. 런던 도심에 펼쳐진 책, 북벤치

Bookbench, Books about Town

지난 7월 2일 책 모양의 벤치들이 런던에서 그 모습을 드러냈다. 펼쳐진 책 모양의 50개 벤치는 모두 다른 예술가들이 그림을 그려넣어 지나가는 사람들의 눈길을 사로잡고 있다. 영국의 문맹률을 낮추기 위해 설립된 국가 자선 단체인 영국 국립 독서 재단National Literacy Trust이 공공미술 행사 기획사 중 하나인 와일드 인 아트Wild in Art와 함께 ‘북스 어바웃 타운Books about Town’ 캠페인을 주최했다. 이 벤치들은 영국의 문화유산을 기리고 독서를 장려하기 위해 북스 어바웃 타운 캠페인의 일환으로 설치된 것이다. 런던의 시민들과 여행객들은 그들이 좋아하는 책에 앉을 기회를 누리게 된다. 벤치의 이야기들은 『나니아 연대기: 사자, 마녀 그리고 옷장The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe』이나 『피터팬』과 같은 유명한 동화에서부터 『1984』나 『트리피드의 날The Day of the Triffids』과 같은 고전 소설까지 다양한 분야의 책에 뿌리를 두고 있다. 셜록 홈즈, 제임스 본드와 같이 사랑받는 주인공들 역시 벤치에 등장한다. 이번 북스 어바웃 타운 캠페인에는 다수의 대표적인 예술가들과 작가들이 참여했다. 전설적인 예술가인 랄프 스테드먼Ralph Steadman은 『거울 나라의 앨리스Through the Looking Glass』 벤치에 그가 수상했던 일러스트-스테드먼은 1972년에 『이상한 나라의 앨리스』의 일러스트로 프란시스 윌리엄스 책 일러스트상(Francis Williams Book Illustration Prize)을 받았다-를 재탄생시켰다. 영국 국립 독서 재단의 대사인 악셀 쉐플러Axel Scheffler가 줄리아 도날드슨Julia Donaldson과 함께 그들의 작품에 나온 캐릭터들을 벤치에 그려넣으면서 전에는 볼 수 없었던 조합을 만날 수 있다. 북스 어바웃 타운은 벤치를 구경하며 산책을 즐기는 사람들을 위해 네가지 트레일 코스를 만들고 지도를 제공하고 있다. 그리니치 트레일Greenwich trail, 시티오브 런던 트레일City of London trail, 리버사이드 트레일Riverside trail, 블룸즈버리 트레일Bloomsbury trail을 따라가면 50개의 벤치와 런던의 중심지를 모두 돌아 볼 수 있다.이 벤치들은 9월 15일까지 전시 될 예정이며, 10월 7일에는 영국 소외 계층의 문맹률을 낮추기 위한 자금 마련을 목적으로 벤치 경매가 사우스뱅크 센터Southbank Centre에서 개최된다. 50개의 벤치의 사진과 작품 및 예술가, 설치된 위치 이외에도 새로운 소식과 이벤트가 북스 어바웃 타운 홈페이지(www.booksabouttown.org.uk)에서 제공되고 있다.

런던 도심에 펼쳐진 책, 북벤치

Bookbench, Books about Town

지난 7월 2일 책 모양의 벤치들이 런던에서 그 모습을 드러냈다. 펼쳐진 책 모양의 50개 벤치는 모두 다른 예술가들이 그림을 그려넣어 지나가는 사람들의 눈길을 사로잡고 있다. 영국의 문맹률을 낮추기 위해 설립된 국가 자선 단체인 영국 국립 독서 재단National Literacy Trust이 공공미술 행사 기획사 중 하나인 와일드 인 아트Wild in Art와 함께 ‘북스 어바웃 타운Books about Town’ 캠페인을 주최했다. 이 벤치들은 영국의 문화유산을 기리고 독서를 장려하기 위해 북스 어바웃 타운 캠페인의 일환으로 설치된 것이다. 런던의 시민들과 여행객들은 그들이 좋아하는 책에 앉을 기회를 누리게 된다. 벤치의 이야기들은 『나니아 연대기: 사자, 마녀 그리고 옷장The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe』이나 『피터팬』과 같은 유명한 동화에서부터 『1984』나 『트리피드의 날The Day of the Triffids』과 같은 고전 소설까지 다양한 분야의 책에 뿌리를 두고 있다. 셜록 홈즈, 제임스 본드와 같이 사랑받는 주인공들 역시 벤치에 등장한다. 이번 북스 어바웃 타운 캠페인에는 다수의 대표적인 예술가들과 작가들이 참여했다. 전설적인 예술가인 랄프 스테드먼Ralph Steadman은 『거울 나라의 앨리스Through the Looking Glass』 벤치에 그가 수상했던 일러스트-스테드먼은 1972년에 『이상한 나라의 앨리스』의 일러스트로 프란시스 윌리엄스 책 일러스트상(Francis Williams Book Illustration Prize)을 받았다-를 재탄생시켰다. 영국 국립 독서 재단의 대사인 악셀 쉐플러Axel Scheffler가 줄리아 도날드슨Julia Donaldson과 함께 그들의 작품에 나온 캐릭터들을 벤치에 그려넣으면서 전에는 볼 수 없었던 조합을 만날 수 있다. 북스 어바웃 타운은 벤치를 구경하며 산책을 즐기는 사람들을 위해 네가지 트레일 코스를 만들고 지도를 제공하고 있다. 그리니치 트레일Greenwich trail, 시티오브 런던 트레일City of London trail, 리버사이드 트레일Riverside trail, 블룸즈버리 트레일Bloomsbury trail을 따라가면 50개의 벤치와 런던의 중심지를 모두 돌아 볼 수 있다.이 벤치들은 9월 15일까지 전시 될 예정이며, 10월 7일에는 영국 소외 계층의 문맹률을 낮추기 위한 자금 마련을 목적으로 벤치 경매가 사우스뱅크 센터Southbank Centre에서 개최된다. 50개의 벤치의 사진과 작품 및 예술가, 설치된 위치 이외에도 새로운 소식과 이벤트가 북스 어바웃 타운 홈페이지(www.booksabouttown.org.uk)에서 제공되고 있다. 구르고 넘어지는 즐거움

‘타기 좋은 형태’ 전시회

“여기서 보드를 타면 죽을 수도 있어요.” 이 섬뜩한 경고는 전시를 기획한 작가, 맙소사(김병국)가 오프닝 토크에서 한 말이다. 전시의 제목은 ‘타기 좋은 형태’. 제목과 다소 어울리지 않는 엉뚱한 설명이라고 생각했다. 하지만 찬찬히 그의 설명을 더 들어보니 고개가 끄덕여졌다. 스케이트 보더를 위한 공간을 제시한 ‘타기 좋은 형태’ 전은 공간에 대한 일상적 사고를 뒤집는 실험이다. ‘도시를 내 마음대로 디자인할 거야’ 지난 8월 1일부터 24일까지 서울 종로구 자하문로의 갤러리 팩토리에서 ‘타기 좋은 형태’ 전이 열렸다. 스포츠의 한 종목을 넘어 젊은이들 사이에서 문화 아이콘으로 떠오르고 있는 스케이트보드에 대한 전시인 만큼 각양각색의 개성이 뚜렷한 젊은이들이 오프닝 토크를 찾았다. 작품이 전시의 주인공이고 관람객은 손님에 불과한 일반적인 전시와는 달리, ‘타기 좋은 형태’에서는 관람객이 전시의 주인공이다. 전시를 찾은 젊은이들은 전시 공간에서 자유롭게 보드를 타고 큰 소리로 음악을 들으며 즉흥적으로 낙서를 하기도 했다. 앉아서 타는 사람, 전문적인 기술을 시도하는 사람, 전혀 예상하지 못한 구석에서 보드를 타는 사람 등 보드를 타는 방법도 각양각색이었다. 하프 파이프(스케이트보드, 인라인 스케이트, BMX 등에서 사용되는 곡면을 가진 구조물), 플로어, 경사면, 핸드 레일 등 단순한 설치 구조물로 구성된 ‘타기 좋은 형태’는 관람객의 행위에 따라 공간의 성격이 계속 변화하고 진화했다. 갤러리 팩토리의 홍보라 디렉터는 “보드를 타는 친구들에게서는 ‘도시를내 마음대로 디자인할 거야’라는 정신이 느껴진다”며 전시를 기획하게 된 이유를 설명했다. 보더에게 몸의 상처는 영광이다 스케이트 보더들은 깨끗하고 안전하고 편리한 공간보다는 비일상적이고 낯선 공간에 매력을 느낀다. 한 예로 레드불Red Bull의 스케이트보드 팀은 세계 각 도시를 스케이트보드를 타고 탐방하며 영상과 사진을 올리고 있다. 그들이 각 도시에서 스케이트를 타는 공간은 유명한 랜드마크가 아니라 대개 버려진 골목과 망가진 기물 사이다. 다소 과격한 표현이지만 ‘보드를 타다가 죽을 수도 있는 공간’이 ‘타기 좋은 형태’라는 이유는 여기에 있다. 홍보라 디렉터는 “보더들은 몸에 상처가 나는 자체를 영광으로 여긴다”고 말했다. 스케이트 보더들은 안전의 규칙을 뛰어넘어 ‘타기 좋은 형태’를 찾는다. 우리에게 익숙한 ‘앉기 좋은 형태’, ‘눕기 좋은 형태’, ‘걷기 좋은 형태’ 등은 안전하고 편리하지만 새롭고 신선하지는 않다. ‘타기 좋은 형태’가 가진 비일상적이고 일탈적인 매력에 보더들은 구르고 넘어지며 위험을 즐긴다. ‘타기 좋은 형태’ 전에서 한 가지 아쉬웠던 점은 갤러리의 공간이 협소해 스케이트 보더들이 다양한 기술과 움직임을 구사하는 데 제약이 있었다는 점이다. 좁고 답답한 갤러리를 탈출해 고즈넉한 통의동 골목을 달리는 스케이트 보더들의 모습을 상상해 봤다. 갤러리를 넘어 그들만의 방식으로 도시를 디자인하는 보더들의 작품이 기대된다.

구르고 넘어지는 즐거움

‘타기 좋은 형태’ 전시회

“여기서 보드를 타면 죽을 수도 있어요.” 이 섬뜩한 경고는 전시를 기획한 작가, 맙소사(김병국)가 오프닝 토크에서 한 말이다. 전시의 제목은 ‘타기 좋은 형태’. 제목과 다소 어울리지 않는 엉뚱한 설명이라고 생각했다. 하지만 찬찬히 그의 설명을 더 들어보니 고개가 끄덕여졌다. 스케이트 보더를 위한 공간을 제시한 ‘타기 좋은 형태’ 전은 공간에 대한 일상적 사고를 뒤집는 실험이다. ‘도시를 내 마음대로 디자인할 거야’ 지난 8월 1일부터 24일까지 서울 종로구 자하문로의 갤러리 팩토리에서 ‘타기 좋은 형태’ 전이 열렸다. 스포츠의 한 종목을 넘어 젊은이들 사이에서 문화 아이콘으로 떠오르고 있는 스케이트보드에 대한 전시인 만큼 각양각색의 개성이 뚜렷한 젊은이들이 오프닝 토크를 찾았다. 작품이 전시의 주인공이고 관람객은 손님에 불과한 일반적인 전시와는 달리, ‘타기 좋은 형태’에서는 관람객이 전시의 주인공이다. 전시를 찾은 젊은이들은 전시 공간에서 자유롭게 보드를 타고 큰 소리로 음악을 들으며 즉흥적으로 낙서를 하기도 했다. 앉아서 타는 사람, 전문적인 기술을 시도하는 사람, 전혀 예상하지 못한 구석에서 보드를 타는 사람 등 보드를 타는 방법도 각양각색이었다. 하프 파이프(스케이트보드, 인라인 스케이트, BMX 등에서 사용되는 곡면을 가진 구조물), 플로어, 경사면, 핸드 레일 등 단순한 설치 구조물로 구성된 ‘타기 좋은 형태’는 관람객의 행위에 따라 공간의 성격이 계속 변화하고 진화했다. 갤러리 팩토리의 홍보라 디렉터는 “보드를 타는 친구들에게서는 ‘도시를내 마음대로 디자인할 거야’라는 정신이 느껴진다”며 전시를 기획하게 된 이유를 설명했다. 보더에게 몸의 상처는 영광이다 스케이트 보더들은 깨끗하고 안전하고 편리한 공간보다는 비일상적이고 낯선 공간에 매력을 느낀다. 한 예로 레드불Red Bull의 스케이트보드 팀은 세계 각 도시를 스케이트보드를 타고 탐방하며 영상과 사진을 올리고 있다. 그들이 각 도시에서 스케이트를 타는 공간은 유명한 랜드마크가 아니라 대개 버려진 골목과 망가진 기물 사이다. 다소 과격한 표현이지만 ‘보드를 타다가 죽을 수도 있는 공간’이 ‘타기 좋은 형태’라는 이유는 여기에 있다. 홍보라 디렉터는 “보더들은 몸에 상처가 나는 자체를 영광으로 여긴다”고 말했다. 스케이트 보더들은 안전의 규칙을 뛰어넘어 ‘타기 좋은 형태’를 찾는다. 우리에게 익숙한 ‘앉기 좋은 형태’, ‘눕기 좋은 형태’, ‘걷기 좋은 형태’ 등은 안전하고 편리하지만 새롭고 신선하지는 않다. ‘타기 좋은 형태’가 가진 비일상적이고 일탈적인 매력에 보더들은 구르고 넘어지며 위험을 즐긴다. ‘타기 좋은 형태’ 전에서 한 가지 아쉬웠던 점은 갤러리의 공간이 협소해 스케이트 보더들이 다양한 기술과 움직임을 구사하는 데 제약이 있었다는 점이다. 좁고 답답한 갤러리를 탈출해 고즈넉한 통의동 골목을 달리는 스케이트 보더들의 모습을 상상해 봤다. 갤러리를 넘어 그들만의 방식으로 도시를 디자인하는 보더들의 작품이 기대된다. 3차원 미로

BIG Maze

미국 워싱턴에 위치한 내셔널 빌딩 뮤지엄National Building Museum은 1882년에 준공된 역사적인 건물이다. 이 건물의 대강당Great Hall은 그동안 건축계 주요인사들의 강연 시리즈, 건축적 설치 미술, 지역 커뮤니티 행사 등 다양한 이벤트를 위한 공간으로 활용되어왔다. 이번에는 덴마크 건축설계사무소인 BIGB jarke Ingels Group가 설계한 새로운 미로maze를 위한 무대로 활용되었다. 가로세로 60피트×60피트(약 18m×18m), 높이는 18피트(5.5m)의 규모를 자랑하는 이 거대한 미로는 그동안 외부 공간의 한 요소로 사용되었던 여느 미로와는 그 형태가 다르다. 17~18세기 유럽의 미로 정원, 생울타리 미로hedge maze 그리고 현대 미국의 옥수수 밭 미로corn maze에서 영감을 받았다는 이 새로운 미로는 내셔널 빌딩 뮤지엄의 대강당의 서쪽 코트에 설치되어 지난 7월 4일부터 9월 1일까지 전시되었다. 미로와 팬옵티콘 흔히 ‘미궁에 빠지다’는 표현을 쓴다. 종이 위의 2차원 형태의 미로 게임을 풀거나, 미로 정원과 같은 3차원 형태의 미로 속으로 들어가면, ‘끝이 안 보인다, 빠져나가는 길이 있기는 한가’ 혹은 ‘분명 왔던 곳 같은 데…’와 같은 생각을 하게 되기 마련이다. 그러나 BIGMaze는 그 안으로 깊숙이 들어가면 갈수록 빠져나갈 수 있는 확률이 커지도록 설계되었다. 책임 디자이너 비아르케 잉엘스Bjarke Ingels는 기존의 미로를 보며, “만약 보통의 미로를 여행하는 시나리오를 뒤집어서, 팬옵티콘panopticon같은 기능을 적용한다면 어떨까” 그리고 “이 뒤집힌 시나리오를 통해 내가 여행하고 있는 미로의 구조를 더 잘 이해할 수 있다면”과 같은 질문을 하는 데서 이 프로젝트가 시작되었다고 했다. 팬옵티콘이란 1791년 영국의 철학자 제러미 벤담 Jeremy Bentham이 죄수를 효과적으로 ‘감시’할 목적으로 고안한 원형 감옥이다. ‘모두’를 뜻하는 ‘pan’과 ‘본다’는 뜻의 ‘opticon’을 합성한 것으로 ‘모두 다 본다’는 의미를 가지고 있다. 그러니까 ‘진행되는 모든 상황을 한눈에 파악할 수 있는 능력’이 벤담이 고안한 감옥의 본질적인 특징이다. 그렇다면 이 ‘모두 다 본다’라는 개념이 이 새로운 미로에는 어떻게 적용되었을까? 우선 보통의 평면형 미로는 하나의 입구가 있고 하나의 출구가 있으나, 마치 수만 가지의 길이 있을 것처럼 느껴진다. 그 평면의 미로를 3차원으로 들어 올려 벽으로 구성된 3차원의 공간을 만든다. 마지막으로 아이스크림을 떠먹듯이 미로의 한 가운데가 움푹 들어가도록 파내면 BIG Maze의 구조가 완성된다. 미로의 입구에 들어서는 순간에는 높은 외벽으로 인해 내부를 볼 수 없지만, 미로 속으로 들어가면 갈수록 벽이 서서히 낮아지면서 미로의 구조가 드러난다. 미로의 벽이 어린이들이 느끼기에도 전혀 갑갑하지 않을 만큼 낮아지면 중심부에 도착한 것이다. 그 순간 사람들은 어떻게 중심부에 들어오게 되었는지, 그리고 어떤 길로 가야 이 미로를 빠져나갈 수 있는지를 360도의 시야를 통해 알 수 있다. 역발상의 즐거움 잉엘스는 “이 미로를 만들면서도 사람들이 정말 재미를 느낄지는 확신할 수 없었다”며 미로라는 고전적인 소재가 사람들에게 식상하게 다가서지 않을까 우려했다고 한다. 그러면서도 “우리는 대본을 쓰지 않는다. 단지 무대를 만들어줄 뿐이다”라며 지금까지와는 전혀 다른 미로를 설계한 것에 대한 자신감도 내비쳤다.팬옵티콘의 숨은 의도는 교도관 없이도 죄수들 스스로를 감시하는 감옥을 만들어내는 것이라고 한다. 독일의 사회학자 막스 베버Max Weber는 이 개념을 감옥과 같은 감시 시설에만 국한하지 않고, 군대의 병영이나 병원, 학교나 공장 등에도 적용하여 우리 사회에 은연중에 퍼져있는 권력과 감시의 시스템을 해석한다. 반면 이 ‘뒤집힌 시나리오’에서는 팬옵티콘의 감시 기능을 통해 우리가 미로에서 느끼는 두려움을 알아가는 즐거움으로 바꾸어 준다. “중심으로 가는 길을 찾아내고 안도의 한숨을 내쉴 때, 미리 도착해 있는 사람들이즐거운 시간을 보내고 있음을 단번에 알아챌 것”이라는 잉엘스의 말을 들으면, 분명 사람들은 이 미로를 빠져나가기 보다는 어떤 방향으로 여행할까라는 생각을 하는 것 같으니 말이다.

3차원 미로

BIG Maze

미국 워싱턴에 위치한 내셔널 빌딩 뮤지엄National Building Museum은 1882년에 준공된 역사적인 건물이다. 이 건물의 대강당Great Hall은 그동안 건축계 주요인사들의 강연 시리즈, 건축적 설치 미술, 지역 커뮤니티 행사 등 다양한 이벤트를 위한 공간으로 활용되어왔다. 이번에는 덴마크 건축설계사무소인 BIGB jarke Ingels Group가 설계한 새로운 미로maze를 위한 무대로 활용되었다. 가로세로 60피트×60피트(약 18m×18m), 높이는 18피트(5.5m)의 규모를 자랑하는 이 거대한 미로는 그동안 외부 공간의 한 요소로 사용되었던 여느 미로와는 그 형태가 다르다. 17~18세기 유럽의 미로 정원, 생울타리 미로hedge maze 그리고 현대 미국의 옥수수 밭 미로corn maze에서 영감을 받았다는 이 새로운 미로는 내셔널 빌딩 뮤지엄의 대강당의 서쪽 코트에 설치되어 지난 7월 4일부터 9월 1일까지 전시되었다. 미로와 팬옵티콘 흔히 ‘미궁에 빠지다’는 표현을 쓴다. 종이 위의 2차원 형태의 미로 게임을 풀거나, 미로 정원과 같은 3차원 형태의 미로 속으로 들어가면, ‘끝이 안 보인다, 빠져나가는 길이 있기는 한가’ 혹은 ‘분명 왔던 곳 같은 데…’와 같은 생각을 하게 되기 마련이다. 그러나 BIGMaze는 그 안으로 깊숙이 들어가면 갈수록 빠져나갈 수 있는 확률이 커지도록 설계되었다. 책임 디자이너 비아르케 잉엘스Bjarke Ingels는 기존의 미로를 보며, “만약 보통의 미로를 여행하는 시나리오를 뒤집어서, 팬옵티콘panopticon같은 기능을 적용한다면 어떨까” 그리고 “이 뒤집힌 시나리오를 통해 내가 여행하고 있는 미로의 구조를 더 잘 이해할 수 있다면”과 같은 질문을 하는 데서 이 프로젝트가 시작되었다고 했다. 팬옵티콘이란 1791년 영국의 철학자 제러미 벤담 Jeremy Bentham이 죄수를 효과적으로 ‘감시’할 목적으로 고안한 원형 감옥이다. ‘모두’를 뜻하는 ‘pan’과 ‘본다’는 뜻의 ‘opticon’을 합성한 것으로 ‘모두 다 본다’는 의미를 가지고 있다. 그러니까 ‘진행되는 모든 상황을 한눈에 파악할 수 있는 능력’이 벤담이 고안한 감옥의 본질적인 특징이다. 그렇다면 이 ‘모두 다 본다’라는 개념이 이 새로운 미로에는 어떻게 적용되었을까? 우선 보통의 평면형 미로는 하나의 입구가 있고 하나의 출구가 있으나, 마치 수만 가지의 길이 있을 것처럼 느껴진다. 그 평면의 미로를 3차원으로 들어 올려 벽으로 구성된 3차원의 공간을 만든다. 마지막으로 아이스크림을 떠먹듯이 미로의 한 가운데가 움푹 들어가도록 파내면 BIG Maze의 구조가 완성된다. 미로의 입구에 들어서는 순간에는 높은 외벽으로 인해 내부를 볼 수 없지만, 미로 속으로 들어가면 갈수록 벽이 서서히 낮아지면서 미로의 구조가 드러난다. 미로의 벽이 어린이들이 느끼기에도 전혀 갑갑하지 않을 만큼 낮아지면 중심부에 도착한 것이다. 그 순간 사람들은 어떻게 중심부에 들어오게 되었는지, 그리고 어떤 길로 가야 이 미로를 빠져나갈 수 있는지를 360도의 시야를 통해 알 수 있다. 역발상의 즐거움 잉엘스는 “이 미로를 만들면서도 사람들이 정말 재미를 느낄지는 확신할 수 없었다”며 미로라는 고전적인 소재가 사람들에게 식상하게 다가서지 않을까 우려했다고 한다. 그러면서도 “우리는 대본을 쓰지 않는다. 단지 무대를 만들어줄 뿐이다”라며 지금까지와는 전혀 다른 미로를 설계한 것에 대한 자신감도 내비쳤다.팬옵티콘의 숨은 의도는 교도관 없이도 죄수들 스스로를 감시하는 감옥을 만들어내는 것이라고 한다. 독일의 사회학자 막스 베버Max Weber는 이 개념을 감옥과 같은 감시 시설에만 국한하지 않고, 군대의 병영이나 병원, 학교나 공장 등에도 적용하여 우리 사회에 은연중에 퍼져있는 권력과 감시의 시스템을 해석한다. 반면 이 ‘뒤집힌 시나리오’에서는 팬옵티콘의 감시 기능을 통해 우리가 미로에서 느끼는 두려움을 알아가는 즐거움으로 바꾸어 준다. “중심으로 가는 길을 찾아내고 안도의 한숨을 내쉴 때, 미리 도착해 있는 사람들이즐거운 시간을 보내고 있음을 단번에 알아챌 것”이라는 잉엘스의 말을 들으면, 분명 사람들은 이 미로를 빠져나가기 보다는 어떤 방향으로 여행할까라는 생각을 하는 것 같으니 말이다. [시네마 스케이프] 프란시스 하

거주의 지리학

다음은 한 가상 인물에 대한 정보다. ‘대전에서 출생 후 18세까지 거주 - 25세까지 서울 거주 - 약 3년간 강원도 거주 - 32세까지 미국 거주 - 37세까지 서울거주 - 45세까지 분당 거주 - 최근 세종시로 이주.’ 이 가상 인물에 대해 ‘강원도에서 군 생활을 한 남자로 유학을 다녀온 후 서울에서 취직했고 결혼 후 분당에서 살다가 최근 근무지가 세종시로 이전하게 된 공무원이나 연구원’이라고 추측해볼 수 있다. 한 사람의 지리적 이동 경로는 단순한 발자취를 넘어 개인의 많은 것을 내포한다. 일터와 거주지가 조금 멀더라도 자녀 교육을 위해 특정 동네를 고집하는 사람도 있고, 반려견을 위해 쾌적한 교외 생활을 계획하는 사람도 있다. 나이들면 전원에서 살고 싶은 사람도 있고, 한 번도 전원에서 살아보지 않아서 나이 들수록 도시 한가운데서 살아야 마음이 더 놓이는 사람도 있다. 어디에서 살고 왜 거기에 사는지는 그 사람의 현재를 말해주므로 살아온 거주지를 맵핑해 보면 저마다의 독특한 요인과 변화를짐작해볼 수 있다. ‘프란시스 하’는 무용수가 되고 싶어 하는 27세 프란시스가 꿈을 좇는 여정의 영화로, 주로 그녀가 집을 찾아다니는 이야기로 전개된다. 책의 챕터를 나누듯 그녀의 거주지가 영화의 장을 나눈다. 그녀는 영화 속에서 일곱 곳을 옮겨 다니는데 ‘브루클린 - 차이나타운 -캘리포니아 새크라멘토 - 동료의 아파트 - 파리 - 뉴욕 포킵시 - 워싱턴 하이츠’ 순이다. 브루클린에서 절친한 룸메이트와 지내는 일상으로 영화가 시작되고, 돌고 돌아 결국 맨해튼의 북쪽 지역인 워싱턴 하이츠에 본인만의 거주지를 장만하면서 끝난다. 룸메이트가 프란시스를 떠나 이사하는 이유는 평소에 살고 싶어 하던 트라이베카TriBeCa로 가게 될 기회가 생겼기 때문이다. 트라이베카는 로어맨해튼Lower Manhattan에 위치한 비교적 고급 주거지다. 그 친구는 이후 전근 가는 약혼자를 따라 기대에 부푼 채 일본으로 떠나지만 적응하지 못하고 다시 뉴욕으로 돌아온다. 본인 의사와 상관없이 거주지를 옮겨야 하는 프란시스에 비해, 그녀의 친구는 거주지에 대한 욕망이 우정이나 꿈보다 우선순위에 있다. 거주지는 취향의 선택이기도 하지만 개인적인 욕망과 사회적 신분상승을 드러내기도 한다. 프란시스는 그녀가 집착하는 집, 꿈, 친구 관계, 이 세 가지가 모두 불안정한 상태다. 크리스마스를 지내기 위해 방문한 새크라멘토는 가족의 따듯함이 있는 ‘집’이지만 꿈과 관계의 결핍을 채울 수 없기에 거주할 ‘집’은 못 된다. 우연한 기회에 공짜로 이용할 수 있게 된 파리의 ‘집’은 휴대전화 요금까지 걱정해야 하는 타국일 뿐, 꿈이나 관계와는 동떨어진 곳이다. 근사한 펜트하우스조차 그녀에게는 머물 수 없는 ‘집’에 불과하다. 내내 울리지 않는 휴대전화만 들여다보는 프란시스 뒤로 파리의 에펠탑 조명이 이토록 괄시받는 영화라니. 그녀에게 정착하지 못하는 ‘집’이란 이루고 싶은 꿈과 관계 맺기에 실패한 결핍의 상징이다. 서영애는 ‘영화 속 경관’을 주제로 석사 논문을 썼고, 한겨레 영화평론전문 과정을 수료했다. 조경을 전공으로 삼아 일하고 공부하고 가르치고 있지만, 극장에 있을 때 가장 행복하다. 영화는 경관과 사람이 구체적으로 어떻게 관계 맺는지 보여주며, 그것이 주는 감동과 함께 인문학적 상상력을 풍부하게 만들어주는 중요한 텍스트라 믿고 있다.

[시네마 스케이프] 프란시스 하

거주의 지리학

다음은 한 가상 인물에 대한 정보다. ‘대전에서 출생 후 18세까지 거주 - 25세까지 서울 거주 - 약 3년간 강원도 거주 - 32세까지 미국 거주 - 37세까지 서울거주 - 45세까지 분당 거주 - 최근 세종시로 이주.’ 이 가상 인물에 대해 ‘강원도에서 군 생활을 한 남자로 유학을 다녀온 후 서울에서 취직했고 결혼 후 분당에서 살다가 최근 근무지가 세종시로 이전하게 된 공무원이나 연구원’이라고 추측해볼 수 있다. 한 사람의 지리적 이동 경로는 단순한 발자취를 넘어 개인의 많은 것을 내포한다. 일터와 거주지가 조금 멀더라도 자녀 교육을 위해 특정 동네를 고집하는 사람도 있고, 반려견을 위해 쾌적한 교외 생활을 계획하는 사람도 있다. 나이들면 전원에서 살고 싶은 사람도 있고, 한 번도 전원에서 살아보지 않아서 나이 들수록 도시 한가운데서 살아야 마음이 더 놓이는 사람도 있다. 어디에서 살고 왜 거기에 사는지는 그 사람의 현재를 말해주므로 살아온 거주지를 맵핑해 보면 저마다의 독특한 요인과 변화를짐작해볼 수 있다. ‘프란시스 하’는 무용수가 되고 싶어 하는 27세 프란시스가 꿈을 좇는 여정의 영화로, 주로 그녀가 집을 찾아다니는 이야기로 전개된다. 책의 챕터를 나누듯 그녀의 거주지가 영화의 장을 나눈다. 그녀는 영화 속에서 일곱 곳을 옮겨 다니는데 ‘브루클린 - 차이나타운 -캘리포니아 새크라멘토 - 동료의 아파트 - 파리 - 뉴욕 포킵시 - 워싱턴 하이츠’ 순이다. 브루클린에서 절친한 룸메이트와 지내는 일상으로 영화가 시작되고, 돌고 돌아 결국 맨해튼의 북쪽 지역인 워싱턴 하이츠에 본인만의 거주지를 장만하면서 끝난다. 룸메이트가 프란시스를 떠나 이사하는 이유는 평소에 살고 싶어 하던 트라이베카TriBeCa로 가게 될 기회가 생겼기 때문이다. 트라이베카는 로어맨해튼Lower Manhattan에 위치한 비교적 고급 주거지다. 그 친구는 이후 전근 가는 약혼자를 따라 기대에 부푼 채 일본으로 떠나지만 적응하지 못하고 다시 뉴욕으로 돌아온다. 본인 의사와 상관없이 거주지를 옮겨야 하는 프란시스에 비해, 그녀의 친구는 거주지에 대한 욕망이 우정이나 꿈보다 우선순위에 있다. 거주지는 취향의 선택이기도 하지만 개인적인 욕망과 사회적 신분상승을 드러내기도 한다. 프란시스는 그녀가 집착하는 집, 꿈, 친구 관계, 이 세 가지가 모두 불안정한 상태다. 크리스마스를 지내기 위해 방문한 새크라멘토는 가족의 따듯함이 있는 ‘집’이지만 꿈과 관계의 결핍을 채울 수 없기에 거주할 ‘집’은 못 된다. 우연한 기회에 공짜로 이용할 수 있게 된 파리의 ‘집’은 휴대전화 요금까지 걱정해야 하는 타국일 뿐, 꿈이나 관계와는 동떨어진 곳이다. 근사한 펜트하우스조차 그녀에게는 머물 수 없는 ‘집’에 불과하다. 내내 울리지 않는 휴대전화만 들여다보는 프란시스 뒤로 파리의 에펠탑 조명이 이토록 괄시받는 영화라니. 그녀에게 정착하지 못하는 ‘집’이란 이루고 싶은 꿈과 관계 맺기에 실패한 결핍의 상징이다. 서영애는 ‘영화 속 경관’을 주제로 석사 논문을 썼고, 한겨레 영화평론전문 과정을 수료했다. 조경을 전공으로 삼아 일하고 공부하고 가르치고 있지만, 극장에 있을 때 가장 행복하다. 영화는 경관과 사람이 구체적으로 어떻게 관계 맺는지 보여주며, 그것이 주는 감동과 함께 인문학적 상상력을 풍부하게 만들어주는 중요한 텍스트라 믿고 있다. [100 장면으로 재구성한 조경사] 풍경의 발견

#24 아르카디아는 어디에? - 베르길리우스의 목가 북미 중서부의 프레리가 최초로 ‘발견된 경관 혹은 풍경’이라고 보는 시각이 있다. 풍경은 물론 늘 거기 있었지만 20세기에 들어와서야 사람들이 풍경이 거기 있음을 새삼 알아차렸다는 뜻이다. 이 사실은 인간이 그만큼 자연 경관으로부터 멀어졌다는 것을 뜻한다. 미술관에 가서 그림을 제대로 감상하려면 몇 걸음 떨어져서 바라보아야 하는 것과 같은 이치이다. 그림이 클수록 더 멀리 떨어져서 봐야 한다. 인간은 ‘풍경’이라는 큰 그림을 알아보기 위해 우선 풍경에 등을 지고 그 많은 세월을 걸어와야 했다. 물론 이런 질문이 떠오를 수 있다. 20세기에 들어와서야 풍경이 발견되었다니 무슨 소리? 영국의 풍경화식 정원이 시기적으로 더 먼저가 아닐까? 그렇지 않다. 풍경화식 정원의 경우 ‘발견’된 풍경이라고 볼 수 없고 오히려 ‘발명’된 풍경이라고 하는 편이 옳다. 너무 자연스러워 보이기 때문에 많은 이들이 자연 발생적으로 형성된 경관이라고 생각하지만 사실 풍경화식 정원은 마치 무대 장치를 만들 듯, 혹은 영화의 세트장을 세우듯 한 장면 한 장면 계산하여 조심스럽게 ‘설정’한 풍경들로 이루어진다. 풍경화식 정원의 시조로 알려진 영국의 알렉산더 포프의 정원은 연극 무대 장치에서 영감을 받아 만들어진 것이다. 실제로 초기의 풍경화식 정원을 조성할 때 건축가 혹은 화가가 디자인한 연극 무대장치를 참고로 하여 장면을 연출했다.1 비록 모두 설정된 장면이라고 할지라도 어딘가 모델은 있지 않았을까? 물론 그랬다. 풍경화식 정원의 모델이 되었던 것은 상상 속의 이상향이었으며 아르카디아Arcadia라는 이름으로 불렸다. 아르카디아라는 단어에는 여러 가지의미가 있어서 지금은 쇼핑몰이나 농원 등의 이름으로도 쓰이지만, 까마득한 고대로부터 인류가 그려왔던 이상향의 여러 이름 중 하나이기도 하다. 실제로는 그리스 펠로폰네소스 반도에 존재하는 지명이며 고대 로마의 시성 베르길리우스Publius Vergilius Maro(B.C. 70~19)의 노래를 통해 목가적 이상향으로 승화된 곳이다. 도연명이 노래한 ‘도화원’이라는 선경仙境이 동양 문화에서 가지는 의미와 흡사하다. 다른 점이 두 가지 있다면, 동양에선 아무도 도화원을 현실화하려고 애쓰지 않으며 상상 속에 그대로 두고 있지만, 서양에서는 아르카디아를 재현하려는 노력이 사뭇 진지하고 절실하게 이어져 왔다는 점이다. 또 다른 점은, 선경은 죽음을 극복한 세상이지만 아르카디아엔 죽음이 있고 이것이 커다란 테마가 되어 왔다는 것이다. 처음에는 고대의 철학자들이 이상향을 이야기하고 시인들이 노래를 지어 부르던 것을 17세기 후반부터 화가들이 화폭에 담았으며, 18세기 중엽 영국의 예술가들이 풍경화식 정원을 만들어내면서 마침내 이상향이 구현된 듯 보였다. 처음으로 언급되기 시작한 이후 이천 년 넘은 시간이 지난 후였다. 이상향의 주인공이 된 아르카디아인은 예로부터 목축업에 종사했다. 사방이 험한 산과 암벽으로 둘러싸인 지리적 특성 덕에 외부의 영향을 적게 받아 고유의 문화를 오랫동안 보존할 수 있었다. 양을 치는 것이 유일한 경제적 수단이었던 척박한 땅이었으나 아르카디아인은 바로 여기서 그리스의 역사가 태동했노라고 주장하기도 했다. 이 아르카디아 출신으로서 로마에서 출세한 폴리비오스란 역사가가 있었다. 그는 자신의 고향 아르카디아에 대해 이렇게 자랑한 바 있다. “산수가 아름답고 평화로우며 목동들은 노래 솜씨가 빼어나 늘 경연이 벌어지고 노랫소리가 그치지 않는다.”2 베르길리우스는 폴리비오스의 이 짧은 서술에 착안하여 향후 서양 문화에 엄청난 영향을 미치게 될 열 편의 서사시를 지었다. 고대로부터 전해져 내려오는 이상향을 아르카디아라고 설정한 것이 바로 베르길리우스다. 그는 아르카디아야말로 목자들의 수호신, 판Pan의 고향이라고 했으며 목동들의 노랫소리가 그치지 않는 풍요로운 축복의 땅이라 했다. 물론 그리스와 로마의 신화에서 많은 모티브를 땄지만 아르카디아를 배경으로 하여 새로운 이야기로 엮어냈다. 인류의 황금기에 성스러운 땅 아르카디아가 탄생하는 장면으로부터 주민들의 평화로운 삶과 사랑, 죽음을 묘사했고, 여러 신과 님프를 등장시켜 단순한 노래의 범주를 넘어 아르카디아의 신화를 창조했다. 그러나 아르카디아 신화는 베르길리우스에서 완성된 것이 아니라 비로소 시작되었다고 볼 수 있다. 중세에는 기독교의 ‘천국’이 있었으므로 아르카디아에 대한 수요가 없었지만 르네상스에 다른 고대 문화와 함께 다시 발굴되었다. 그 후 아르카디아는 수많은 시인과 예술가들의 상상력을 자극해 무수한 작품을 탄생시켰다. 특히 바로크의 구속적인 절대왕정 시대를 거치면서 아르카디아의 목자들처럼 속박 없이 자유롭게 한가로이 노래하며 사는 삶에 대한 동경이 점점 커졌다. 그때부터 현대에 이르기까지 내로라하는 작가나 예술가라면 한 번쯤은 아르카디아를 재해석해봐야 하는 것 아니냐는 강박관념이 생겼다고 해도 과언이 아니다. 베르길리우스의 목가 열 편 중 사람들의 심금을 가장 울린 노래는 아마도 5편, 다프니스 이야기일 것이다. 시 열 편이 각각 주제를 달리하는데 다프니스의 주제는 ‘죽음’이다. 반신반인이었던 다프니스는 아르카디아 주민이었으니 당연히 목동이었다. 아름다운 외모에 천상의 목소리로 노래하던 그가 사랑의 슬픔을 못 이겨 그만 죽어버린다. 그러자 님프와 동물을 포함한 모든 자연이 그의 죽음을 애도하여 슬픔의 기운이 세상을 덮었고 식물이 자라기를 멈추어 가시덤불만 남았다. 베르길리우스는 죽은 다프니스가 별이 되어 하늘로 올라갔다고 설명하며 그의 묘비명에 이런 글 귀를 써넣어 다프니스를 기렸다. “나는 다프니스, 세상에서 이름을 얻었고 하늘의 별들에게까지 명성을 떨쳤노라. 아름다운 동물들을 돌보는 목동이었으나 나는 그들보다 더 아름다웠다.” 다프니스 이야기가 후세 사람들을 그토록 매혹한 이유는 주제가 죽음이기 때문이라는 설명도 있고 그보다는 사후에 벌어질 일에 대한 궁금증이 다프니스 이야기에 심취하게 한다는 설명도 있다. 고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』를 비롯 총 네 권의 정원·식물 책을펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 ‘20세기 유럽 조경사’를 주제로 박사 학위를 받았다. 현재는 베를린에 거주하며, ‘써드스페이스 베를린 환경아카데미’ 대표로 활동하고 있다.

[100 장면으로 재구성한 조경사] 풍경의 발견

#24 아르카디아는 어디에? - 베르길리우스의 목가 북미 중서부의 프레리가 최초로 ‘발견된 경관 혹은 풍경’이라고 보는 시각이 있다. 풍경은 물론 늘 거기 있었지만 20세기에 들어와서야 사람들이 풍경이 거기 있음을 새삼 알아차렸다는 뜻이다. 이 사실은 인간이 그만큼 자연 경관으로부터 멀어졌다는 것을 뜻한다. 미술관에 가서 그림을 제대로 감상하려면 몇 걸음 떨어져서 바라보아야 하는 것과 같은 이치이다. 그림이 클수록 더 멀리 떨어져서 봐야 한다. 인간은 ‘풍경’이라는 큰 그림을 알아보기 위해 우선 풍경에 등을 지고 그 많은 세월을 걸어와야 했다. 물론 이런 질문이 떠오를 수 있다. 20세기에 들어와서야 풍경이 발견되었다니 무슨 소리? 영국의 풍경화식 정원이 시기적으로 더 먼저가 아닐까? 그렇지 않다. 풍경화식 정원의 경우 ‘발견’된 풍경이라고 볼 수 없고 오히려 ‘발명’된 풍경이라고 하는 편이 옳다. 너무 자연스러워 보이기 때문에 많은 이들이 자연 발생적으로 형성된 경관이라고 생각하지만 사실 풍경화식 정원은 마치 무대 장치를 만들 듯, 혹은 영화의 세트장을 세우듯 한 장면 한 장면 계산하여 조심스럽게 ‘설정’한 풍경들로 이루어진다. 풍경화식 정원의 시조로 알려진 영국의 알렉산더 포프의 정원은 연극 무대 장치에서 영감을 받아 만들어진 것이다. 실제로 초기의 풍경화식 정원을 조성할 때 건축가 혹은 화가가 디자인한 연극 무대장치를 참고로 하여 장면을 연출했다.1 비록 모두 설정된 장면이라고 할지라도 어딘가 모델은 있지 않았을까? 물론 그랬다. 풍경화식 정원의 모델이 되었던 것은 상상 속의 이상향이었으며 아르카디아Arcadia라는 이름으로 불렸다. 아르카디아라는 단어에는 여러 가지의미가 있어서 지금은 쇼핑몰이나 농원 등의 이름으로도 쓰이지만, 까마득한 고대로부터 인류가 그려왔던 이상향의 여러 이름 중 하나이기도 하다. 실제로는 그리스 펠로폰네소스 반도에 존재하는 지명이며 고대 로마의 시성 베르길리우스Publius Vergilius Maro(B.C. 70~19)의 노래를 통해 목가적 이상향으로 승화된 곳이다. 도연명이 노래한 ‘도화원’이라는 선경仙境이 동양 문화에서 가지는 의미와 흡사하다. 다른 점이 두 가지 있다면, 동양에선 아무도 도화원을 현실화하려고 애쓰지 않으며 상상 속에 그대로 두고 있지만, 서양에서는 아르카디아를 재현하려는 노력이 사뭇 진지하고 절실하게 이어져 왔다는 점이다. 또 다른 점은, 선경은 죽음을 극복한 세상이지만 아르카디아엔 죽음이 있고 이것이 커다란 테마가 되어 왔다는 것이다. 처음에는 고대의 철학자들이 이상향을 이야기하고 시인들이 노래를 지어 부르던 것을 17세기 후반부터 화가들이 화폭에 담았으며, 18세기 중엽 영국의 예술가들이 풍경화식 정원을 만들어내면서 마침내 이상향이 구현된 듯 보였다. 처음으로 언급되기 시작한 이후 이천 년 넘은 시간이 지난 후였다. 이상향의 주인공이 된 아르카디아인은 예로부터 목축업에 종사했다. 사방이 험한 산과 암벽으로 둘러싸인 지리적 특성 덕에 외부의 영향을 적게 받아 고유의 문화를 오랫동안 보존할 수 있었다. 양을 치는 것이 유일한 경제적 수단이었던 척박한 땅이었으나 아르카디아인은 바로 여기서 그리스의 역사가 태동했노라고 주장하기도 했다. 이 아르카디아 출신으로서 로마에서 출세한 폴리비오스란 역사가가 있었다. 그는 자신의 고향 아르카디아에 대해 이렇게 자랑한 바 있다. “산수가 아름답고 평화로우며 목동들은 노래 솜씨가 빼어나 늘 경연이 벌어지고 노랫소리가 그치지 않는다.”2 베르길리우스는 폴리비오스의 이 짧은 서술에 착안하여 향후 서양 문화에 엄청난 영향을 미치게 될 열 편의 서사시를 지었다. 고대로부터 전해져 내려오는 이상향을 아르카디아라고 설정한 것이 바로 베르길리우스다. 그는 아르카디아야말로 목자들의 수호신, 판Pan의 고향이라고 했으며 목동들의 노랫소리가 그치지 않는 풍요로운 축복의 땅이라 했다. 물론 그리스와 로마의 신화에서 많은 모티브를 땄지만 아르카디아를 배경으로 하여 새로운 이야기로 엮어냈다. 인류의 황금기에 성스러운 땅 아르카디아가 탄생하는 장면으로부터 주민들의 평화로운 삶과 사랑, 죽음을 묘사했고, 여러 신과 님프를 등장시켜 단순한 노래의 범주를 넘어 아르카디아의 신화를 창조했다. 그러나 아르카디아 신화는 베르길리우스에서 완성된 것이 아니라 비로소 시작되었다고 볼 수 있다. 중세에는 기독교의 ‘천국’이 있었으므로 아르카디아에 대한 수요가 없었지만 르네상스에 다른 고대 문화와 함께 다시 발굴되었다. 그 후 아르카디아는 수많은 시인과 예술가들의 상상력을 자극해 무수한 작품을 탄생시켰다. 특히 바로크의 구속적인 절대왕정 시대를 거치면서 아르카디아의 목자들처럼 속박 없이 자유롭게 한가로이 노래하며 사는 삶에 대한 동경이 점점 커졌다. 그때부터 현대에 이르기까지 내로라하는 작가나 예술가라면 한 번쯤은 아르카디아를 재해석해봐야 하는 것 아니냐는 강박관념이 생겼다고 해도 과언이 아니다. 베르길리우스의 목가 열 편 중 사람들의 심금을 가장 울린 노래는 아마도 5편, 다프니스 이야기일 것이다. 시 열 편이 각각 주제를 달리하는데 다프니스의 주제는 ‘죽음’이다. 반신반인이었던 다프니스는 아르카디아 주민이었으니 당연히 목동이었다. 아름다운 외모에 천상의 목소리로 노래하던 그가 사랑의 슬픔을 못 이겨 그만 죽어버린다. 그러자 님프와 동물을 포함한 모든 자연이 그의 죽음을 애도하여 슬픔의 기운이 세상을 덮었고 식물이 자라기를 멈추어 가시덤불만 남았다. 베르길리우스는 죽은 다프니스가 별이 되어 하늘로 올라갔다고 설명하며 그의 묘비명에 이런 글 귀를 써넣어 다프니스를 기렸다. “나는 다프니스, 세상에서 이름을 얻었고 하늘의 별들에게까지 명성을 떨쳤노라. 아름다운 동물들을 돌보는 목동이었으나 나는 그들보다 더 아름다웠다.” 다프니스 이야기가 후세 사람들을 그토록 매혹한 이유는 주제가 죽음이기 때문이라는 설명도 있고 그보다는 사후에 벌어질 일에 대한 궁금증이 다프니스 이야기에 심취하게 한다는 설명도 있다. 고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』를 비롯 총 네 권의 정원·식물 책을펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 ‘20세기 유럽 조경사’를 주제로 박사 학위를 받았다. 현재는 베를린에 거주하며, ‘써드스페이스 베를린 환경아카데미’ 대표로 활동하고 있다. [스튜디오 201, 설계를 다시 생각하다] 꿈꾸기

현실과 이상의 경계 지나가는 애들마다 어깨를 쳐주며 힘내라는 말을 건네는 것을 보면 이번 발표는 어지간히도 망친 듯하다. 선생님들로부터 내 설계는 개념에서 작은 디테일까지 철저하게 비현실적이라는 비판을 들었다. 기능적인 문제를 간과한 과오는 인정할 수 있다. 하지만 계단 칸수나 난간 높이가 법적 기준에 맞지 않는다는 꼼꼼한 지적을 하는 것은 너무하다 싶다. 아무리 설계의 궁극적인 목표가 공간을 실제로 구현하는 데 있다 해도 현실의 모든 제약을 고려한 설계가좋은 설계라는 견해에는 동의하기 힘들다. 현실에 맞추어 설계안을 좋게 만들어 나가기보다 오히려 좋은 설계안이 실현될 수 있도록 법규를 바꾸고 새로운 기술을 개발하는 것도 한 방법이지 않을까? 어릴 적에 나는 화성에 숲을 만들 수 있다고 생각했고 하늘을 나는 성이 존재한다고 믿었다. 그 누구도 본 적이 없는 그런 공간을 만들고 싶었기 때문에 설계를 시작했다. 예전에 했던 상상은 꼬맹이의 스케치북에 남겨둔 채 디자이너를 꿈꾸는 내가 해야 할 일은 정말 기사 시험을 위한 도면을 그리고 지식을 외우는 것일까? 신들의 풍경 넓은 잔디밭과 그 주변으로 흩어져있는 큰 나무들, 호숫가를 따라 부드럽게 이어지는 산책로. 공원하면 떠오르는 전형적인 이미지다. 미국의 센트럴파크도, 한국의 올림픽공원도, 심지어 이름도 생소한 낯선 나라의 공원에서도 똑같은 장면이 연출된다. 그런데 공원은 이래야 한다는 고정 관념을 잠시 잊을 수 있다면, 식상할 정도로 익숙해진 이 풍경이 여느 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 독특한 경관이라는 사실을 깨닫게 될 것이다. 오늘날 대부분의 공원은 영국의 풍경화식 정원 양식picturesque garden을 원형으로 삼는다. 물론 지난 두 세기 동안공원의 모습도 많이 바뀌어 왔지만 중요한 골격은 여전히 풍경화식 정원 양식에서 크게 벗어나지 않는다. 그도 그럴 것이 서구의 대표적인 공원이 조성된 19세기는 풍경화식 정원이 영국뿐만 아니라 유럽 거의 모든 나라의 조경 양식을 지배하던 시대였다. 근대적인 도시 공원의 개념을 새롭게 정립한 옴스테드Frederick Law Olmsted도 당시 저명한 영국의 정원과 공원의 양식을 센트럴파크에 적용했을 정도였으니,1 영국 귀족의 영지를 꾸미기 위해 만들어진 풍경화식 정원이 훗날 시민 사회를 대표하는 공원의 양식이 된 사실이 이상하지만도 않다. 그런데 자연스러운 풍경의 대명사가 되어버린 풍경화식 정원의 모습이 원래는 상상 속에서만 존재하던 풍경이라는 사실을 아는 이는 많지 않다. 18세기 영국의 귀족 사이에서는 인문학적 소양을 높이기 위해 프랑스나 이탈리아의 여러 도시를 여행하는 ‘그랜드투어Grand Tour’가 유행했다. 이 때 영국인들은 단순히 유럽의 아름다운 자연의 모습을 감상하고 이국적인 문화를 즐기고자 관광 여행을 떠난 것이 아니었다. 그들은 이탈리아의 풍경 속에서 르네상스 시기의 고전 문학, 고대의 신화, 로마의 역사적 자취를 읽어내고자 했다. 니콜라 푸생Nicolas Poussin과 클로드 로랭Claude Lorrain과 같은 풍경화가는 이러한 문화 경관을 회화로 표현하고자 했다(그림1, 2). 푸생과 클로드의 작품을 언뜻 보면 이탈리아 전원의 모습을 그대로 묘사한 그림 같지만 실제로 그렇지 않다. 푸생의 풍경화에서는 자연 그 자체가 그림의 목적이 아니다. 서사적 이야기를 설명하기 위한 알레고리적 매체일 뿐이다. 클로드의 경우, 로마 근교의 실경을 직접 야외에서 스케치하곤 했는데 이 스케치가 그대로 작품이 되는 일은 없었다. 더 나아가 클로드는 이런 스케치를 스튜디오에서 재구성하여 로마의 역사적 사건이나 그리스 신화의 이야기를 재현하는 풍경을 그렸다. 그의 화법은 후대의 풍경화가처럼 사실적인 묘사를 중시하기보다는 오히려 무대 연출의 방식을 응용하고 있는 것이다.2 이렇게 푸생과 클로드의 풍경화에 등장하는 목가적 전원은 자연 그대로의 모습이 아니라 철저하게 문학적 내용에 맞추어 재구성되고 연출된 풍경이었다. 푸생과 클로드의 풍경화는 영국인의 자연관에 큰 영향을 미쳤고, 영국에서는 이상주의 풍경화에서나 찾아볼 수 있던 아르카디아Arcadia(목가적 이상향)의 모습을 현실 속에서 구현하려는 시도가 이어졌다.3 영국의 풍경화식 정원은 이렇게 탄생하게 된다. 풍경화식 정원이 고전적 문화를 경관에 담기 위한 상상속의 공간이었다는 증거는 곳곳에서 나타난다. 당시 풍경화식 정원 양식을 정립한 주요한 인물들은 정원을 풍경화나 문학의 자매 예술로 높이 평가했고, 실제 새로운 정원 이론의 많은 부분은 당대의 미술과 문학에 관련된 논의에서 건너왔다.4 예를 들어 스토Stowe와 라우샴Rousham, 에셔Esher와 같은 저명한 풍경화식 정원에서는 그리스나 로마의 유적을 연상시키는 사원과 첨탑이 곳곳에 배치되는데, 이는 푸생과 클로드의 풍경화에 나타나는 연출 방식과 거의 동일하다. 또 당대 최고의 조경가였던윌리엄 켄트William Kent가 설계한 정원의 경험은 정해진 동선을 따라 건축물이나 시설물에서 고전 문학의 에피소드를 읽어내는 방식으로 구성된다.5 스타우어헤드Stourhead 정원의 경우, 주요 공간은 베르길리우스의 서사시인 아이네이스의 이야기에 따라 연출된다. 이처럼 영국의 풍경화식 정원은 ‘그림화된 자연nature pictorialized’이었고,6 이 때 정원을 통해 표현하고자 한 풍경은 전원의 사실적 묘사가 아니라 신들의 전원, 즉 현실에서는 존재하지 않는 이상향의 재현이었다. 실현되지 않은 도시 18세기 영국의 조경가만이 상상 속의 경관을 현실로 구현하고자 했던 것은 아니다. 20세기 최고의 건축가 르 코르뷔지에Le Corbusier는 당시에는 존재한 적 없는 새로운 형태의 이상 도시를 꿈꾸었고 평생 이를 실현시키고자 끊임없이 노력했다. 1922년 코르뷔지에는 ‘현대 도시Ville Contemporaine’라는 계획안을 통해 그의 도시적 이상향을 처음 제시한다. 이 가상의 도시는 건축사가 에벤슨Norma Evenson의 말처럼 지금까지의 도시 구조와는 전혀 다른 “대담하고 설득력 있는 멋진 신세계의 비전”을 보여주고자 했다.7 그의 도시는 지난 세대의 혁명가가 꿈꾸었던 그 어느 도시보다도 과격했다. 183m에 달하는 스물 네 개의 유리 마천루가 도시 중앙에 세워진다. 그리고 일반 시민은 각기 다른 공원을 중정으로 갖는 거대한 아파트에서 살아간다.8 이 도시의 모든 건물과 도로는 필로티로 떠있어 도시의 지상부 전체가 보행자를 위한 거대한 공원이 된다. 그리드로 이루어진 이 도시는 기술과 자연이 하나의 질서 안에서 움직이는 기계화된 근대 문명의 표상이자 결과물이었다(그림3). 1925년 코르뷔지에는 한 자동차 회사의 지원을 받아 이 계획안을 실제로 파리에 실현시키고자 한다. 이것이 바로 ‘브와쟁 계획Plan Voisin’이다(그림4). 센 강 북쪽의 파리 중심부를 완전히 철거하고 마천루로 이루어진 새로운 도시를 만들려던 이 제안은 수많은 논쟁거리를 남긴 채 이루어지지 못한다. 그 이후 1935년 코르뷔지에는 과거의 안을 보완하여 발전시킨 새로운 계획안을 선보인다. ‘빛나는 도시La Ville Radieuse’라는 이름의 이 도시는 과거 그가 꿈꿔오던 이상적인 도시의 청사진을 그대로 이어가고 있다. 하지만 경제적, 사회적 지위에 따라 도시의 구역이 분리되었던 과거 계획안과는 달리 공간상의 차별은 사라지고 평등한 공동체만이 존재한다. 새로운 이상 도시는 사람의 모양을 닮았다. 그리고 사람을 닮은 도시에서는 모든 시민들이 차별 없이 녹음 안에서 맑은 공기와 햇빛을 마음껏 누리며 건강하게 살아간다(그림5). 코르뷔지에가 빛나는 도시를 발표했을 무렵 대서양 건너편의 미국에서는 또 다른 모더니즘 건축의 거장 프랭크 로이드 라이트Frank Lloyd Wright가 새로운 도시의 모델을 제시한다. 라이트의 ‘브로드에이커 시티Broadacre City’는 우리가 알고 있는 도시의 상식에서 상당히 벗어나있다. 도시라고 부르기에 어색할 정도로 모든 공간이 저밀도로 흩어져 있는 이 도시는 오히려 전원에 더 가까워 보인다. 가장 보수적이면서도 급진적인 미국적 이상 도시는 건축적으로 혁명적인 형태를 제시했을 뿐 아니라 강력한 사회적, 정치적 메시지를 담고 있다. 코르뷔지에와 마찬가지로 라이트는 과학에 기반을 둔 새로운 기계 문명의 가능성을 의심치 않았다. 라이트에게 전통적인 고밀도 도시는 차별이 만연한 사회 구조를 반영하는 구시대의 유물이었다. 그는 통신과 교통, 기술의 발전에 따라 결국 이 과거의 고밀도 도시 구조는 폐기되고 자유로운 개인이 가장 민주적으로 살아갈 수 있는 새로운 도시가 미국에서 건설될 것이라고 예견한다. 미국의 모든 가정에 1에이커, 약 1,200평의 부지를 나누어줌으로써 탄생한 브로드에이커 시티는 미국적 이상에 가장 가까운 도시다(그림6, 7).9 빛나는 도시와 브로드에이커 시티를 발표했을 당시, 이 두 거장은 건축가로서 전성기에 있었다. 그들이 설계한 건물들이 새로 지어질 때마다 모더니즘 건축의 새로운 이정표가 제시되었고, 모든 건축주는 그들과 함께 일하고 싶어 했다. 그런데 왜 그들의 이상을 반영한 수많은 건물을 지었음에도 불구하고 그들은 또 다시 실현을 보장할 수 없는 이상 도시 설계에 매달렸던 것일까? 두 건축가 모두 설계의 궁극적 목적은 아름다운 건축물을 디자인하는 데 있다고 보지 않았다. 그들은 건축은 단위 건물을 넘어 모든 사람을 행복하게 만들 수단이 되어야 한다고 믿었고, 그러기 위해서는 궁극적으로 건축이 사회를 변화시켜야 한다고 생각했다. 설령 이루어질 수 없는 몽상에서 끝날지라도 그들의 건축 끝에는 보편적인 이상이 있었고 그들은 설계를 통해서 그 이상을 끊임없이 실현시키고자 노력했다. 1956년 코르뷔지에는 인도 펀잡Punjab에 그의 첫 도시 찬디가르Chandigarh를 짓는다. 그리고 그의 이상 도시 모델을 수용한 다음 세대의 건축가들에 의해 ‘빛나는 도시’와 닮은 도시들이 전 세계에 만들어진다.10 라이트의 브로드에 이커 시티는 결국 실현되지 못하고 계획안으로 남게 된다. 제2차 세계대전 이후 자동차가 보급되고 미국의 경제가 유래 없는 호황을 누리게 되면서 미국의 도시는 급속하게 교외로 확산된다. 1990년대에 이르게 되면 라이트의 예언처럼 미국 대부분의 도시에서 고밀도의 고전적 중심가는 붕괴된다. 항공기에서 바라본 오늘날 미국의 도시는 80년 전 라이트가 상상한 저밀도의 전원도시와 너무나도 닮아있다. 김영민은 1978년생으로, 서울대학교에서 조경과 건축을 함께 공부하였고 이후 하버드 GSD에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국의 SWAGroup에서 6년간 다양한 조경 설계와 계획 프로젝트를 수행하면서USC 건축대학원의 교수진으로 강의를 하였다. 동시대 조경과 인접 분야의 흐름을 인문학적인 시각으로 읽어내는 데 관심이 있으며, 설계와이론을 넘나드는 다양한 활동을 펴나가고 있다. 역서로 『랜드스케이프어바니즘』이 있으며, 『용산공원』 외에 다수의 공저가 있다.

[스튜디오 201, 설계를 다시 생각하다] 꿈꾸기

현실과 이상의 경계 지나가는 애들마다 어깨를 쳐주며 힘내라는 말을 건네는 것을 보면 이번 발표는 어지간히도 망친 듯하다. 선생님들로부터 내 설계는 개념에서 작은 디테일까지 철저하게 비현실적이라는 비판을 들었다. 기능적인 문제를 간과한 과오는 인정할 수 있다. 하지만 계단 칸수나 난간 높이가 법적 기준에 맞지 않는다는 꼼꼼한 지적을 하는 것은 너무하다 싶다. 아무리 설계의 궁극적인 목표가 공간을 실제로 구현하는 데 있다 해도 현실의 모든 제약을 고려한 설계가좋은 설계라는 견해에는 동의하기 힘들다. 현실에 맞추어 설계안을 좋게 만들어 나가기보다 오히려 좋은 설계안이 실현될 수 있도록 법규를 바꾸고 새로운 기술을 개발하는 것도 한 방법이지 않을까? 어릴 적에 나는 화성에 숲을 만들 수 있다고 생각했고 하늘을 나는 성이 존재한다고 믿었다. 그 누구도 본 적이 없는 그런 공간을 만들고 싶었기 때문에 설계를 시작했다. 예전에 했던 상상은 꼬맹이의 스케치북에 남겨둔 채 디자이너를 꿈꾸는 내가 해야 할 일은 정말 기사 시험을 위한 도면을 그리고 지식을 외우는 것일까? 신들의 풍경 넓은 잔디밭과 그 주변으로 흩어져있는 큰 나무들, 호숫가를 따라 부드럽게 이어지는 산책로. 공원하면 떠오르는 전형적인 이미지다. 미국의 센트럴파크도, 한국의 올림픽공원도, 심지어 이름도 생소한 낯선 나라의 공원에서도 똑같은 장면이 연출된다. 그런데 공원은 이래야 한다는 고정 관념을 잠시 잊을 수 있다면, 식상할 정도로 익숙해진 이 풍경이 여느 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 독특한 경관이라는 사실을 깨닫게 될 것이다. 오늘날 대부분의 공원은 영국의 풍경화식 정원 양식picturesque garden을 원형으로 삼는다. 물론 지난 두 세기 동안공원의 모습도 많이 바뀌어 왔지만 중요한 골격은 여전히 풍경화식 정원 양식에서 크게 벗어나지 않는다. 그도 그럴 것이 서구의 대표적인 공원이 조성된 19세기는 풍경화식 정원이 영국뿐만 아니라 유럽 거의 모든 나라의 조경 양식을 지배하던 시대였다. 근대적인 도시 공원의 개념을 새롭게 정립한 옴스테드Frederick Law Olmsted도 당시 저명한 영국의 정원과 공원의 양식을 센트럴파크에 적용했을 정도였으니,1 영국 귀족의 영지를 꾸미기 위해 만들어진 풍경화식 정원이 훗날 시민 사회를 대표하는 공원의 양식이 된 사실이 이상하지만도 않다. 그런데 자연스러운 풍경의 대명사가 되어버린 풍경화식 정원의 모습이 원래는 상상 속에서만 존재하던 풍경이라는 사실을 아는 이는 많지 않다. 18세기 영국의 귀족 사이에서는 인문학적 소양을 높이기 위해 프랑스나 이탈리아의 여러 도시를 여행하는 ‘그랜드투어Grand Tour’가 유행했다. 이 때 영국인들은 단순히 유럽의 아름다운 자연의 모습을 감상하고 이국적인 문화를 즐기고자 관광 여행을 떠난 것이 아니었다. 그들은 이탈리아의 풍경 속에서 르네상스 시기의 고전 문학, 고대의 신화, 로마의 역사적 자취를 읽어내고자 했다. 니콜라 푸생Nicolas Poussin과 클로드 로랭Claude Lorrain과 같은 풍경화가는 이러한 문화 경관을 회화로 표현하고자 했다(그림1, 2). 푸생과 클로드의 작품을 언뜻 보면 이탈리아 전원의 모습을 그대로 묘사한 그림 같지만 실제로 그렇지 않다. 푸생의 풍경화에서는 자연 그 자체가 그림의 목적이 아니다. 서사적 이야기를 설명하기 위한 알레고리적 매체일 뿐이다. 클로드의 경우, 로마 근교의 실경을 직접 야외에서 스케치하곤 했는데 이 스케치가 그대로 작품이 되는 일은 없었다. 더 나아가 클로드는 이런 스케치를 스튜디오에서 재구성하여 로마의 역사적 사건이나 그리스 신화의 이야기를 재현하는 풍경을 그렸다. 그의 화법은 후대의 풍경화가처럼 사실적인 묘사를 중시하기보다는 오히려 무대 연출의 방식을 응용하고 있는 것이다.2 이렇게 푸생과 클로드의 풍경화에 등장하는 목가적 전원은 자연 그대로의 모습이 아니라 철저하게 문학적 내용에 맞추어 재구성되고 연출된 풍경이었다. 푸생과 클로드의 풍경화는 영국인의 자연관에 큰 영향을 미쳤고, 영국에서는 이상주의 풍경화에서나 찾아볼 수 있던 아르카디아Arcadia(목가적 이상향)의 모습을 현실 속에서 구현하려는 시도가 이어졌다.3 영국의 풍경화식 정원은 이렇게 탄생하게 된다. 풍경화식 정원이 고전적 문화를 경관에 담기 위한 상상속의 공간이었다는 증거는 곳곳에서 나타난다. 당시 풍경화식 정원 양식을 정립한 주요한 인물들은 정원을 풍경화나 문학의 자매 예술로 높이 평가했고, 실제 새로운 정원 이론의 많은 부분은 당대의 미술과 문학에 관련된 논의에서 건너왔다.4 예를 들어 스토Stowe와 라우샴Rousham, 에셔Esher와 같은 저명한 풍경화식 정원에서는 그리스나 로마의 유적을 연상시키는 사원과 첨탑이 곳곳에 배치되는데, 이는 푸생과 클로드의 풍경화에 나타나는 연출 방식과 거의 동일하다. 또 당대 최고의 조경가였던윌리엄 켄트William Kent가 설계한 정원의 경험은 정해진 동선을 따라 건축물이나 시설물에서 고전 문학의 에피소드를 읽어내는 방식으로 구성된다.5 스타우어헤드Stourhead 정원의 경우, 주요 공간은 베르길리우스의 서사시인 아이네이스의 이야기에 따라 연출된다. 이처럼 영국의 풍경화식 정원은 ‘그림화된 자연nature pictorialized’이었고,6 이 때 정원을 통해 표현하고자 한 풍경은 전원의 사실적 묘사가 아니라 신들의 전원, 즉 현실에서는 존재하지 않는 이상향의 재현이었다. 실현되지 않은 도시 18세기 영국의 조경가만이 상상 속의 경관을 현실로 구현하고자 했던 것은 아니다. 20세기 최고의 건축가 르 코르뷔지에Le Corbusier는 당시에는 존재한 적 없는 새로운 형태의 이상 도시를 꿈꾸었고 평생 이를 실현시키고자 끊임없이 노력했다. 1922년 코르뷔지에는 ‘현대 도시Ville Contemporaine’라는 계획안을 통해 그의 도시적 이상향을 처음 제시한다. 이 가상의 도시는 건축사가 에벤슨Norma Evenson의 말처럼 지금까지의 도시 구조와는 전혀 다른 “대담하고 설득력 있는 멋진 신세계의 비전”을 보여주고자 했다.7 그의 도시는 지난 세대의 혁명가가 꿈꾸었던 그 어느 도시보다도 과격했다. 183m에 달하는 스물 네 개의 유리 마천루가 도시 중앙에 세워진다. 그리고 일반 시민은 각기 다른 공원을 중정으로 갖는 거대한 아파트에서 살아간다.8 이 도시의 모든 건물과 도로는 필로티로 떠있어 도시의 지상부 전체가 보행자를 위한 거대한 공원이 된다. 그리드로 이루어진 이 도시는 기술과 자연이 하나의 질서 안에서 움직이는 기계화된 근대 문명의 표상이자 결과물이었다(그림3). 1925년 코르뷔지에는 한 자동차 회사의 지원을 받아 이 계획안을 실제로 파리에 실현시키고자 한다. 이것이 바로 ‘브와쟁 계획Plan Voisin’이다(그림4). 센 강 북쪽의 파리 중심부를 완전히 철거하고 마천루로 이루어진 새로운 도시를 만들려던 이 제안은 수많은 논쟁거리를 남긴 채 이루어지지 못한다. 그 이후 1935년 코르뷔지에는 과거의 안을 보완하여 발전시킨 새로운 계획안을 선보인다. ‘빛나는 도시La Ville Radieuse’라는 이름의 이 도시는 과거 그가 꿈꿔오던 이상적인 도시의 청사진을 그대로 이어가고 있다. 하지만 경제적, 사회적 지위에 따라 도시의 구역이 분리되었던 과거 계획안과는 달리 공간상의 차별은 사라지고 평등한 공동체만이 존재한다. 새로운 이상 도시는 사람의 모양을 닮았다. 그리고 사람을 닮은 도시에서는 모든 시민들이 차별 없이 녹음 안에서 맑은 공기와 햇빛을 마음껏 누리며 건강하게 살아간다(그림5). 코르뷔지에가 빛나는 도시를 발표했을 무렵 대서양 건너편의 미국에서는 또 다른 모더니즘 건축의 거장 프랭크 로이드 라이트Frank Lloyd Wright가 새로운 도시의 모델을 제시한다. 라이트의 ‘브로드에이커 시티Broadacre City’는 우리가 알고 있는 도시의 상식에서 상당히 벗어나있다. 도시라고 부르기에 어색할 정도로 모든 공간이 저밀도로 흩어져 있는 이 도시는 오히려 전원에 더 가까워 보인다. 가장 보수적이면서도 급진적인 미국적 이상 도시는 건축적으로 혁명적인 형태를 제시했을 뿐 아니라 강력한 사회적, 정치적 메시지를 담고 있다. 코르뷔지에와 마찬가지로 라이트는 과학에 기반을 둔 새로운 기계 문명의 가능성을 의심치 않았다. 라이트에게 전통적인 고밀도 도시는 차별이 만연한 사회 구조를 반영하는 구시대의 유물이었다. 그는 통신과 교통, 기술의 발전에 따라 결국 이 과거의 고밀도 도시 구조는 폐기되고 자유로운 개인이 가장 민주적으로 살아갈 수 있는 새로운 도시가 미국에서 건설될 것이라고 예견한다. 미국의 모든 가정에 1에이커, 약 1,200평의 부지를 나누어줌으로써 탄생한 브로드에이커 시티는 미국적 이상에 가장 가까운 도시다(그림6, 7).9 빛나는 도시와 브로드에이커 시티를 발표했을 당시, 이 두 거장은 건축가로서 전성기에 있었다. 그들이 설계한 건물들이 새로 지어질 때마다 모더니즘 건축의 새로운 이정표가 제시되었고, 모든 건축주는 그들과 함께 일하고 싶어 했다. 그런데 왜 그들의 이상을 반영한 수많은 건물을 지었음에도 불구하고 그들은 또 다시 실현을 보장할 수 없는 이상 도시 설계에 매달렸던 것일까? 두 건축가 모두 설계의 궁극적 목적은 아름다운 건축물을 디자인하는 데 있다고 보지 않았다. 그들은 건축은 단위 건물을 넘어 모든 사람을 행복하게 만들 수단이 되어야 한다고 믿었고, 그러기 위해서는 궁극적으로 건축이 사회를 변화시켜야 한다고 생각했다. 설령 이루어질 수 없는 몽상에서 끝날지라도 그들의 건축 끝에는 보편적인 이상이 있었고 그들은 설계를 통해서 그 이상을 끊임없이 실현시키고자 노력했다. 1956년 코르뷔지에는 인도 펀잡Punjab에 그의 첫 도시 찬디가르Chandigarh를 짓는다. 그리고 그의 이상 도시 모델을 수용한 다음 세대의 건축가들에 의해 ‘빛나는 도시’와 닮은 도시들이 전 세계에 만들어진다.10 라이트의 브로드에 이커 시티는 결국 실현되지 못하고 계획안으로 남게 된다. 제2차 세계대전 이후 자동차가 보급되고 미국의 경제가 유래 없는 호황을 누리게 되면서 미국의 도시는 급속하게 교외로 확산된다. 1990년대에 이르게 되면 라이트의 예언처럼 미국 대부분의 도시에서 고밀도의 고전적 중심가는 붕괴된다. 항공기에서 바라본 오늘날 미국의 도시는 80년 전 라이트가 상상한 저밀도의 전원도시와 너무나도 닮아있다. 김영민은 1978년생으로, 서울대학교에서 조경과 건축을 함께 공부하였고 이후 하버드 GSD에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국의 SWAGroup에서 6년간 다양한 조경 설계와 계획 프로젝트를 수행하면서USC 건축대학원의 교수진으로 강의를 하였다. 동시대 조경과 인접 분야의 흐름을 인문학적인 시각으로 읽어내는 데 관심이 있으며, 설계와이론을 넘나드는 다양한 활동을 펴나가고 있다. 역서로 『랜드스케이프어바니즘』이 있으며, 『용산공원』 외에 다수의 공저가 있다. [조경가의 서재] 그 욕망에 대하여

‘욕망’이라는 말은 부끄럽다. 내뱉는 순간 괜히 멋쩍고 쑥스럽다. 그저 단어일 뿐인데 이 친구가 품고 있는 뉘앙스가 그러하다. 처음부터 ‘욕망’이라는 단어에 관심을 가진 건 아니었다. 아파트로 이사한 후 출처를 알 수 없는 ‘갑갑함’에 어슬렁거리던 중 20층짜리 아파트 각 층의 거실에서 새어 나오는 텔레비전 불빛이 내 시선을 사로잡았다. 그 순간 헬리캠helicam이 1층부터 20층까지 서서히 고도를 높이면서 거실을 찍은 영상이 떠올랐다. 소파에 앉거나 혹은 바닥에 앉아 리모컨을 옆에 두고 같은 방향의 벽 쪽에 놓인 텔레비전을 보는 광경…. 이 공간에선 소파나 텔레비전이 크다-작다, 비싸다-싸다 등의 양적·질적 차이밖엔 볼 수 없다. 비슷한 공간에서 차이 없는 행위를 하며 일상을 소비하는 것이다. 헬리캠이 클로즈업을 하니 공간만이 그런 것이 아니다. 몸을 감싸고 있는 것, 공간을 채우고 있는 것, 그 모든 것이 복제된 것이다. 산업혁명 이래 기계적 대량 생산 방식에 의해 만들어진 모든 것 중 ‘하나only one’로만 존재하는 것은 없었다. 제1차 세계대전 후, 패전국인 독일에서는 전 후 복구를 위해 그리고 도시로 몰려드는 인구를 수용하기 위해 ‘빠르게, 값싸게’를 모토로 국제주의 양식international style의 건물이 등장했다. 대량 생산된 값싼 철과 유리를 이용한 이 양식은 시대적 소명에 최선을 다했다. 우리의 아파트 도입도 별반 다르지 않았다. 그런데 우리에겐 이 소명이 묘하게 변형되어 가장 비싼 주거 양식으로 둔갑했다. 이 유산은 아직도 진행형이다. ‘나’란 존재는 그 공간이 허용하는 것 외엔 무엇도 할 수가 없고, 내가 사용하는 거의 모든 것은 복제품이다. 이런 현실에서 ‘오롯한 나’를 세우는 일은 무형의 ‘정신’ 밖에선 불가능하다. 그 일이 어찌 쉬운 일이랴. 그럴 수 없으면 거세된 채 살아가는 수밖에 없다. ‘욕망’이란 단어는 그렇게 내게 다가왔다. 그런데 이 시대를 ‘욕망의 시대’란다. 개인의 욕망이 긍정되는 사회란다. 복제품과 비슷한 공간에서 별로 다를 것 없이 사는 사람들이 욕망의 시대를 살고 있단다. 대체 무엇을 욕망하면서 살아가고 있는가. 이것마저 대량 생산되고복제된 욕망인가? 욕망이란 단어를 좀 더 자세히 알고 싶었다. 이 용어가 적정한 것인지를 확인한다면 갑갑함이 다소 해소될 것 같았다. 많은 책에서 언급하고 있었지만 욕망에 대한 선입관 이상을 알 수는 없었다. 그러다 어렵게 찾은 책이 2006년에 설립된 ‘밝은사람들연구소’에서 기획한 『욕망: 삶의 동력인가, 괴로움의 뿌리인가』였다. 초기 불교, 유식 불교, 선불교, 서양 철학, 심리학, 생물학 등에서 바라보는 욕망을 분석한 책이다. 그 분량뿐만 아니라 내용의 방대함, 그리고 불교를 학문으로 공부한 사람이 아니면 쉽게 이해할 수 없는 내용이 많다. 섣부르지만 짧게 요약해 본다. 김용규는 서울대학교 조경학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사와 박사학위를 받았으며, 하버드 대학교 설계대학원에서 방문연구원으로 활동했다. 생태 기술 개발과 관련한 각종 연구 프로젝트의 총괄 책임자로참여했으며, 현재는 생태 기술과 디자인을 결합하는 분야에 관심을 쏟고 있다. 현재 일송환경복원과 Ecoid Corporation, USA 대표이사를맡고 있다.

[조경가의 서재] 그 욕망에 대하여

‘욕망’이라는 말은 부끄럽다. 내뱉는 순간 괜히 멋쩍고 쑥스럽다. 그저 단어일 뿐인데 이 친구가 품고 있는 뉘앙스가 그러하다. 처음부터 ‘욕망’이라는 단어에 관심을 가진 건 아니었다. 아파트로 이사한 후 출처를 알 수 없는 ‘갑갑함’에 어슬렁거리던 중 20층짜리 아파트 각 층의 거실에서 새어 나오는 텔레비전 불빛이 내 시선을 사로잡았다. 그 순간 헬리캠helicam이 1층부터 20층까지 서서히 고도를 높이면서 거실을 찍은 영상이 떠올랐다. 소파에 앉거나 혹은 바닥에 앉아 리모컨을 옆에 두고 같은 방향의 벽 쪽에 놓인 텔레비전을 보는 광경…. 이 공간에선 소파나 텔레비전이 크다-작다, 비싸다-싸다 등의 양적·질적 차이밖엔 볼 수 없다. 비슷한 공간에서 차이 없는 행위를 하며 일상을 소비하는 것이다. 헬리캠이 클로즈업을 하니 공간만이 그런 것이 아니다. 몸을 감싸고 있는 것, 공간을 채우고 있는 것, 그 모든 것이 복제된 것이다. 산업혁명 이래 기계적 대량 생산 방식에 의해 만들어진 모든 것 중 ‘하나only one’로만 존재하는 것은 없었다. 제1차 세계대전 후, 패전국인 독일에서는 전 후 복구를 위해 그리고 도시로 몰려드는 인구를 수용하기 위해 ‘빠르게, 값싸게’를 모토로 국제주의 양식international style의 건물이 등장했다. 대량 생산된 값싼 철과 유리를 이용한 이 양식은 시대적 소명에 최선을 다했다. 우리의 아파트 도입도 별반 다르지 않았다. 그런데 우리에겐 이 소명이 묘하게 변형되어 가장 비싼 주거 양식으로 둔갑했다. 이 유산은 아직도 진행형이다. ‘나’란 존재는 그 공간이 허용하는 것 외엔 무엇도 할 수가 없고, 내가 사용하는 거의 모든 것은 복제품이다. 이런 현실에서 ‘오롯한 나’를 세우는 일은 무형의 ‘정신’ 밖에선 불가능하다. 그 일이 어찌 쉬운 일이랴. 그럴 수 없으면 거세된 채 살아가는 수밖에 없다. ‘욕망’이란 단어는 그렇게 내게 다가왔다. 그런데 이 시대를 ‘욕망의 시대’란다. 개인의 욕망이 긍정되는 사회란다. 복제품과 비슷한 공간에서 별로 다를 것 없이 사는 사람들이 욕망의 시대를 살고 있단다. 대체 무엇을 욕망하면서 살아가고 있는가. 이것마저 대량 생산되고복제된 욕망인가? 욕망이란 단어를 좀 더 자세히 알고 싶었다. 이 용어가 적정한 것인지를 확인한다면 갑갑함이 다소 해소될 것 같았다. 많은 책에서 언급하고 있었지만 욕망에 대한 선입관 이상을 알 수는 없었다. 그러다 어렵게 찾은 책이 2006년에 설립된 ‘밝은사람들연구소’에서 기획한 『욕망: 삶의 동력인가, 괴로움의 뿌리인가』였다. 초기 불교, 유식 불교, 선불교, 서양 철학, 심리학, 생물학 등에서 바라보는 욕망을 분석한 책이다. 그 분량뿐만 아니라 내용의 방대함, 그리고 불교를 학문으로 공부한 사람이 아니면 쉽게 이해할 수 없는 내용이 많다. 섣부르지만 짧게 요약해 본다. 김용규는 서울대학교 조경학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사와 박사학위를 받았으며, 하버드 대학교 설계대학원에서 방문연구원으로 활동했다. 생태 기술 개발과 관련한 각종 연구 프로젝트의 총괄 책임자로참여했으며, 현재는 생태 기술과 디자인을 결합하는 분야에 관심을 쏟고 있다. 현재 일송환경복원과 Ecoid Corporation, USA 대표이사를맡고 있다.