-

[서울로 7017을 묻다] 서울로 7017

[서울로 7017을 묻다] 서울로 7017

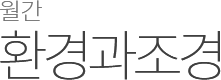

건축 설계 MVRDV(Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries with Wenchian Shi, Kyo Suk Lee, Ángel Sánchez Navarro, Jae Woo Lee, Antonio Luca Coco, Matteo Artico, Jaime Domínguez Balgoma, Mafalda Rangel, Dong Min Lee, Dae Hee Suk, Daan Zandbergen, Kai Wang, Sen Yang) / 디자인캠프 문박 디엠피

조경 설계 Ben Kuipers landscape architect, MVRDV / 한국종합기술

구조 설계 삼안

조명 설계 Rogier van der Heide, MVRDV / 나남에이엘디

식재 50과 228종, 화분 645개, 24,000여 주의 수목, 관목, 초화류

위치 서울역 고가도로(서울시 중구 남대문로 일대)

길이 938m

면적 9,661m2

완공 2017. 6.

MVRDV는 1993년 비니 마스(Winy Maas), 야코프 판레이스(Jacob van Rijs), 나탈리 더프리스(Nathalie de Vries)가 네덜란드 로테르담에 설립한 회사다. 전 세계를 무대로 다양한 작업을 통해 도시, 건축, 인테리어, 조경 관련 문제에 해결책을 제시하고자 한다. 로테르담, 파리, 상하이에 지사를 두고 작업 초기부터 이해 관계자, 다양한 전문가와 함께 리서치를 베이스로 한 협업을 주로 하고 있다. 대표작으로는 2000년 하노버 엑스포의 네덜란드 기념관, 암스테르담의 플래그십 매장 크리스탈 하우스와 로이드 호텔, 상하이의 홍차오 오피스 캠퍼스, 로테르담의 디든 빌리지(Didden Village) 옥상 주거 증축, 스페이케니서(Spijkenisse)의 북마운틴 공공 도서관, 서울 강남구의 청하빌딩 등이 있다.

* 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

-

[서울로 7017을 묻다] 행복하게 걷는 서울을 위하여

[서울로 7017을 묻다] 행복하게 걷는 서울을 위하여

두 해 반 동안 숨 가쁘게 진행했던 서울로 프로젝트가 마무리되었다. 우여곡절 없는 프로젝트가 어디 있겠는가. 그러나 서울로 프로젝트에 대한 관심이 보통의 프로젝트보다 훨씬 뜨거워 설계팀의 부담이 매우 컸다. 개방 후 한 달이 지난 시점, 서울역 고가 프로젝트의 디자인 책임자로서 설계와 시공 과정 중의 시행착오와 고민을 공유하고자 한다.

초청

MVRDV는 2004년부터 한국에서 진행된 십여 개의 국제지명초청공모에 참여해왔다. 아마도 가장 많이 초청됐던 해외 건축팀 중 하나일 테지만, 동시에 연전연패連戰連敗, 가장 많이 낙선한 팀일 것이다. 프로젝트 파이낸스PF 광풍이 불던 2006년 광교 파워센터 PF 공모에 당선된 적이 있지만, 국내 협업사가 협의 없이 변형 제출한 안이었던 터라 탈락보다 더 큰 상처로 남았다. MVRDV는 초청공모에 참여할 때, 디자인의 개념적 완성도에 집착한다. 당선 가능성이 부족하더라도, 명확한 메시지를 보여주는 디자인을 제안했기에 꾸준히 지명공모에 초청받고 있는 것이라 인지하고 있다.

경쟁팀 중에는 프로젝트가 다소 정치적이라고 판단하여 참가 여부를 진지하게 고민한 곳도 있었다고 한다. 우리는 전 세계의 다양한 도시 프로젝트를 진행하고 있지만, 정치적이지 않고도 성공한 도시 프로젝트를 경험한 적이 없다. 정치politics의 어원이 도시polis에서 나왔으니, 도시를 다루는데 어찌 정치적이지 않을 수 있을까. 또한 명확한 정치적 비전 없이 시작된 프로젝트가 추진력을 잃고 표류하며 건축가와 프로젝트에 참여한 모든 사람에게 얼마나 큰 좌절을 주는지 여러 경험을 통해 알고 있었다. 중요한 것은 ‘정치적’이라는 것이 아니라, 어떤 ‘비전’인지일 것이다. MVRDV는 서울이 차량 위주의 도시를 보행 위주의 도시로 만들고자 하는 ‘비전’을 열렬하게 지지한다. 2015년 1월 서울역 고가 설계공모팀에게서 연락을 받은 후, 참가 여부를 결정하는 데까지 오랜 시간이 걸리지 않았다.

국내 회사와 협업하게 되어 있는 공모였는데, 우선 오랜 협업 관계를 유지해온 (우리와 함께 늘 낙선을 경험한) 오랜 친구 디자인캠프 문박 디엠피dmp에 함께할 것을 제안했고, 다행히도 기꺼이 수락해주었다. dmp에서 국내 구조 회사와 조경 회사를 구하는 데 애를 먹었다고 들었다. 설계비도 적고, 당선되어도 실현이 불발될지 모르는 프로젝트에 선뜻 나설 회사가 많지 않았던 듯싶다. 오랜 설득 끝에 엔지니어링 회사인 삼안이 교량 구조를, 한국종합기술이 조경을 맡았다. 두 회사 모두 무척 실무적이고 실용적인 팀이었다. 가끔 우리가 망설일 때마다 dmp는 조금 더 과감하게 밀어붙이기를 독려했다. 삼안과 한국종합기술은 균형을 잡아주었다. 좋은 팀을 만났다. ...(중략)...

* 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

-

[서울로 7017을 묻다] 틀린 것이 아니라 다른 것이다

비니 마스와의 인터뷰

[서울로 7017을 묻다] 틀린 것이 아니라 다른 것이다

비니 마스와의 인터뷰

Winy Maas Founding Partner, Principal Architect / Urbanist, MVRDV

Ben Kuipers Landscape Architect

이교석 Senior Project Leader / Architect, MVRDV

지난 5월 21일 MVRDV를 이끌고 있는 비니 마스Winy Maas를 만났다. 개장 이후 무척 바쁜 일정을 소화하고 있는 그를 만나기 위해 몇 번의 일정 변경과 장소 변경을 거쳐야 했다. 일요일 오전 회현역 근처 티마크 그랜드 호텔 로비에서 시작된 인터뷰는 ‘서울로 7017’에서 마무리되었다. 이 자리에는 이번 프로젝트의 식재를 담당했던 조경가 벤 카위퍼르스Ben Kuipers가 동석했으며, MVRDV에서 서울로 7017을 맡았던 이교석 책임 디자이너가 통역을 도와주었다. 인터뷰에서 비니 마스는 한국 조경 사회의 우려를 이해하면서도 놀라움을 표했다. 그는 조경에 정답이 있는 것은 아니며, 서울역 고가라는 인공 지반에 새로운 정체성을 부여하는 작업의 ‘다름’, 즉 이 프로젝트 고유의 독특함을 인정해달라고 요청했다.

김정은(이하 Kim) 이 고가를 처음 보았을 때 어떤 인상을 받았나. 또 그 가능성에 대해 어떻게 생각하고 접근했는가.

Winy Maas(이하 Maas) 설계공모를 준비하기 위해 현장을 방문했을 때, 못생겼다고ugly 생각했다. 고가는 단순히 존재하고 있을 뿐이고, 역사의 일부다. 이는 진지하게 고려해야 하는 전제 조건이었다. 새로운 기능을 부여하는 것 또한 당신들의 역사를 다루는 한 방법일 것이다. 나에게 이 고가는 그 자체로 소생하는 드라마였다. 이 고가의 곡선은 매우 아름답다. 마치 19세기 영국 공원을 그린 풍경화의 일부처럼 느껴졌다.

이교석(이하 Lee) 이 고가에는 나 뭇가지가 뻗어나가듯 찢어지는 구간이나 작은 언덕처럼 올라갔다가 내려가는 구간이 있었다. 그런 모습이 상당히 아름다웠다. 사실 그 가능성에서 설계를 시작한 것이다.

Kim 설계안을 구현하는 데 가장 어려웠던 점은.

Maas 이 프로젝트는 복잡성이 상당히 크다. 기술적으로 토목과 조경 두 가지 문화를 접목해야 했다. 부연하자면 조경 프로젝트는 시간이 필요한 작업이고, 토목 프로젝트는 빠르게 진행해야 하는 성격을 가지고 있다. 그 사이에서 어떻게 균형을 잡느냐가 어려웠다. 또한 수목원 콘셉트로 디자인했기 때문에 최대한 좋은 수목을 많이 심고 싶었는데, 짧은 시간 안에 고르러 다니다 보니 어려움이 있었다. 또한 잊지 말아야 할 것은 전 세계적으로 고가 위에 공원을 만드는 일은 사례가 없다는 점이다. 그런 면에서 모든 것이 새로 고안되어야 했고, 여러 시행착오에 부딪칠 수밖에 없었다. ...(중략)...

* 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

-

[서울로 7017을 묻다] 윤슬: 서울을 비추는 만리동

[서울로 7017을 묻다] 윤슬: 서울을 비추는 만리동

서울로 7017(이하 서울로)의 만리동광장에 설치된 ‘윤슬: 서울을 비추는 만리동’(이하 윤슬)은 ‘서울은 미술관’ 프로젝트의 일환으로 설치된 공공 미술 설치 작업이다. ‘서울은 미술관’은 도시 서울에 공공 미술이 어떤 맥락으로 개입해야 하는지 고민하고, 공공 미술을 매개로 시민들과 소통하는 방식을 논의하는 프로젝트다.

공간을 마주한 우리가 떠올린 첫 질문은 “각종 적치장으로만 활용될 뿐 사람들에게 인지조차 되지 못하는 이 교통섬에 설치될 ‘공공’ 미술의 역할은 무엇이 될 수 있을까”였다. 이는 공공 예술이 아직 존재하지 않는 장소를 만드는 데 소소하게라도 기여하기 위해서는 플랫폼과 같이 행위를 담아내거나 유도할 수 있는 작업이 필요하다는 생각으로 이어졌다. 머물고 점유하고 경험하는 공간, 담기 위한 도시의 비워진 장소 같은 공공 미술 작품을 만들고자 했다.

기본 및 실시설계 건축사사무소 에스오에이(강예린, 이재원,이치훈, 강혜원, 전하경)

위치 서울특별시 용산구 서계동 서울로 7017 만리동광장

면적 480.98m2

완공 2017. 5.

2011년 강예린, 이치훈, 정영준이 서울에 설립한 건축사사무소 에스오에이(SoA)는 현재 강예린, 이치훈, 이재원의 파트너십으로 운영되고 있다. 도시-건축의 사회·문화적 맥락에 대한 분석을 바탕으로 건축의 경계를 넘나들며 활동해왔다. 도시사회학, 지리학, 디자인, 무용 등 건축 내외부 장르와 다층적 협업을 수행하며 가구, 인테리어, 공공 예술, 전시 디자인·기획, 출판, 글쓰기 등의 분야로 건축적 고민의 스펙트럼을 넓혀가고 있다.

* 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

-

[서울로 7017을 묻다] 서울로 7017 유감有感

Reconsidering the Seoul station Overpass

[서울로 7017을 묻다] 서울로 7017 유감有感

Reconsidering the Seoul station Overpass

내키지는 않지만, 서울로 7017에 대한 논의는 뉴욕 하이라인과의 비교에서 시작

해야 한다. 고가 구조물을 보행자를 위한 새로운 형태의 도시 공간으로 만들었다는 점이 비교의 출발이다. 게다가 2014년 박원순 서울시장이 뉴욕 방문 당시 공원화 계획을 발표하며 하이라인을 벤치마킹하겠다고 말했을 정도니 둘의 비교는 서울로 7017을 이해하는 시작이다. 도시 또는 건축에서의 표절은 거의 불가능하기 때문에 하이라인을 의식하고 지나치게 위축될 필요가 없다는 찬성 측의 의견 또한 타당하기도 하다. 파리의 개선문을 닮은 기념물이 도처에 널려 있으며 뉴욕의 센트럴 파크를 모방한 도심 대형 공원이 웬만한 도시에 하나쯤은 있기 마련이니 도시 공간의 독창성originality 문제는 문화적 수용이라는 측면에서 보면 절대적인 것은 아니다.다만, 건강한 벤치마킹을 위해서는 결과의 피상적 모방보다는 시스템과 과정에 대한 참조여야 할 것이다. 주어진 조건에 대한 창의적 해법만 있다면 반대하거나 애써 피할 일도 아니다.

이경훈은 국민대학교 건축학과와 뉴욕 프랫 인스티튜트(Pratt Institute)에서 건축을 공부했고, 졸업 후 서울과 뉴욕을 오가며 Greenpoint Homeless Housing, 신탄진 고속도로 휴게소, 헤이리 랜드마크하우스 등의 건축 작업을 했다. 2003년부터 국민대학교 건축대학 교수로 재직 중이며 디지털 형태생성방법론을 연구하며 가르치고 있다. 그 외에도 여러 문화에 관심을 가지고 건축과 도시에 대한 글쓰기를 해왔다. 서울시도시계획위원을 역임했으며, 저서로 『서울은 도시가 아니다』, 『못된 건축』 등이 있다.

* 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

-

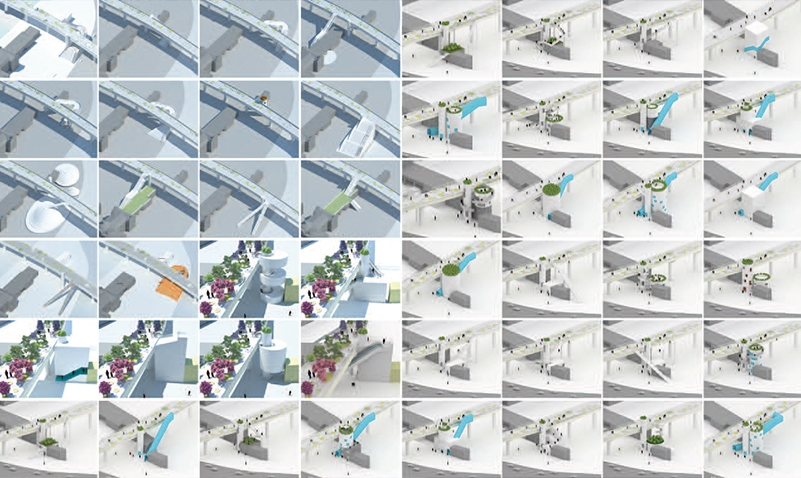

[서울로 7017을 묻다] 수목원과 보행로의 공간적 픽처레스크

Spatial Picturesqueness of Arboretum and Pedestrian Passages

[서울로 7017을 묻다] 수목원과 보행로의 공간적 픽처레스크

Spatial Picturesqueness of Arboretum and Pedestrian Passages

설계 작업 비평은 이론과 실무 사이에서 생산적 담론의 연결 고리를 찾아내는 행위다. 개인적 취향을 유보한 채 프로젝트의 이론적, 개념적 유례와 기반, 논리, 해석 가능성을 탐색하고, 의도했던 콘셉트가 실무 행위자의 연계망을 통해 어떻게 새로운 가치, 의미를 생성해 내는지 모색하는 작업이다. 따라서 주관에 따른 단순한 긍정적, 부정적 평가가 아닌 기존 이론과 실무적 지식 담론에 위치, 참여, 질문하려는 노력이다. 필자는 2015년 설계공모 당시 지명 초청된 팀 중 CA조경기술사사무소의 도시·건축 담당으로 참여했다. 지명 초청팀 중 하나인 MVRDV는 데이터에 기반을 두고 보편적 문제에 프로토타입적으로 접근하는 다이어그램 방법론으로 유명했다. MVRDV 당선 당시 가장 궁금했던 점은, 다이어그램이 현실로 직역되는 직설성과 사이트의 특수성보다 보편성을 추구하는 비장소성으로 비판받기도 하는 MVRDV의 콘셉트가 서울역 고가의 지역적, 맥락적, 역사적 장소성을 어떻게 다룰지였다. 따라서 설계 주체가 애초에 의도했던 ‘서울수목원’과 실제 완공된 ‘서울로 7017’ 사이, 즉 상상과 실제 사이에서 생성되는 담론적 의미 체계를 읽어보고, 이를 기반으로 어떠한 실천적 가능성이 창출되는지를 고민해보고자 한다. ...(중략)...

서예례는 서울대학교 환경대학원 환경조경학과의 도시설계 교수이며, 서울시건축정책위원이다. 코넬 대학교, 바나드 대학교, 컬럼비아 대학교, 뉴욕 시립대학교, 프랫 인스티튜트에서 도시설계와 건축을 가르쳤다. 2012년부터 도시지형사무소(Office of Urban Terrains)의 디렉터로 다양한 건축, 조경, 도시설계 관련 프로젝트를 진행하고 있으며, 2001부터 2008년까지 와이즈/만프레디(Weiss/Manfredi)에서 시애틀 올림픽 조각공원, 뉴욕 바나드 대학 디에나 센터 등의 프로젝트를 담당했다. 2014년 베니스 건축 비엔날레에서 황금사자상을 수상한 ‘한반도 오감도’ 한국관 전시의 참여작가로 활동했다. 서울대학교에서 산업디자인 전공으로 학사와 석사 학위를 취득했고, 하버드 GSD에서 건축학 전공으로 석사 학위를 받았다.

* 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

-

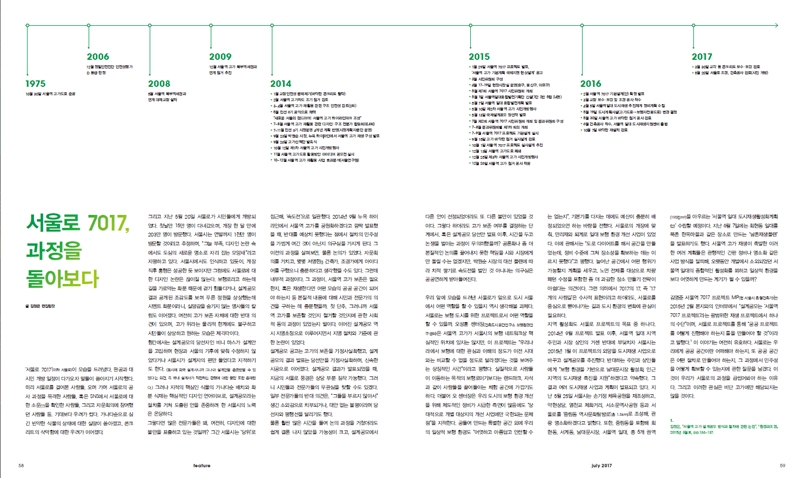

[서울로 7017를 묻다] 서울로 7017, 과정을 돌아보다

Looking Back to the process of Seoullo 7017

[서울로 7017를 묻다] 서울로 7017, 과정을 돌아보다

Looking Back to the process of Seoullo 7017

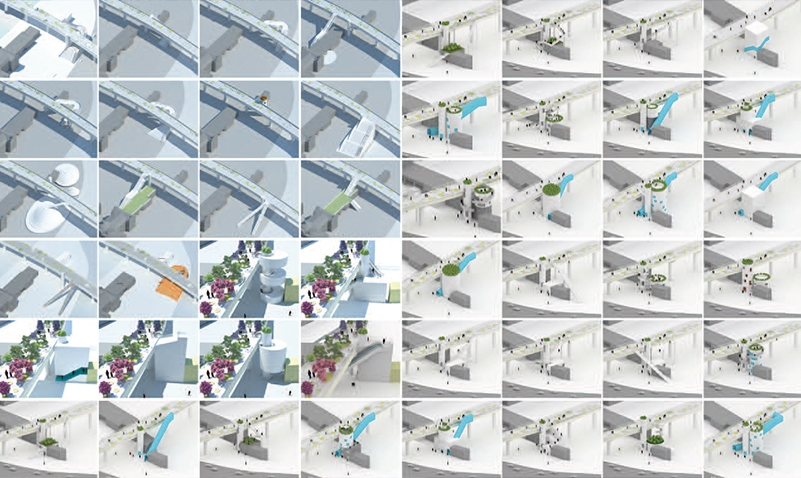

‘서울로 7017’(이하 서울로)이 모습을 드러냈다. 완공과 대시민 개방 일정이 다가오자 말들이 쏟아지기 시작했다. 미리 서울로를 걸어본 사람들, 오며 가며 서울로의 공사 과정을 목격한 사람들, 혹은 SNS에서 서울로에 대한 소문(?)을 확인한 사람들, 그리고 자문회의에 참여했던 사람들 등. 기대보다 우려가 컸다. 가나다순으로 심긴 빈약한 식물의 상태에 대한 실망이 쏟아졌고, 콘크리트의 삭막함에 대한 우려가 이어졌다.

그리고 지난 5월 20일 서울로가 시민들에게 개방되었다. 첫날만 15만 명이 다녀갔으며, 개장 한 달 만에 203만 명이 방문했다. 서울시는 연말까지 1천만 명이 방문할 것이라고 추정하며, “그늘 부족, 디자인 논란 속에서도 도심의 새로운 명소로 자리 잡는 모양새”라고 자평하고 있다. 서울시에서도 인식하고 있듯이, 개장 직후 흥행은 성공한 듯 보이지만 그럼에도 서울로에 대한 디자인 논란은 끊이질 않는다. 보행로라고 하는데 길을 가로막는 화분 때문에 걷기 힘들다거나, 설계공모 결과 공개된 조감도를 보며 푸른 정원을 상상했는데 시멘트 화분이라니, 실망감을 숨기지 않는 명사들의 칼럼도 이어졌다. 여전히 고가 보존 자체에 대한 반대 의견이 있으며, 고가 위라는 물리적 한계에도 불구하고 시민들이 상상하고 원하는 모습은 제각각이다.

항간에서는 설계공모의 당선자인 비니 마스가 설계안을 고집하며 현장과 서울의 기후에 맞춰 수정하지 않았다거나 서울시가 설계자의 편만 들었다고 지적하기도 한다. (동시에 외국 설계사니까 그나마 설계안을 존중받을 수 있었다는 의견, 즉 국내 설계사가 직면하는 관행에 대한 불만 또한 존재한다.) 그러나 지적의 핵심인 식물의 가나다순 배치와 화분 식재는 핵심적인 디자인 언어이므로, 설계공모라는 절차를 거쳐 도출된 안을 존중하려 한 서울시의 노력은 온당하다. ...(중략)...

인터뷰

어려움을 극복하고,시민의 공간으로_권완택 서울역일대 종합발전 기획단 재생사업반장

공간 이용을 지켜보며 계획하겠다_온수진 푸른도시국 조경과 서울로총괄기획팀 주무관

거버넌스의 실패가 아니라, 시작이다_조경민 서울산책 공동대표

* 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

-

빅데이터와 도시

Big Data & City

빅데이터와 도시

Big Data & City

이달의 특집 주제는 ‘빅데이터와 도시’입니다. 최근 각종 도시 리서치, 정책 구상과 계획, 예술 분야에서도 빅데이터를 이용하려는 시도가 급증하고 있습니다. 또 공공 데이터Open Government Data가 점차 개방되면서 데이터 분석 전문가가 아니어도 ‘셀프 분석Self-Service Analytics’이 가능한 시대가 열리기도 했습니다. 사물인터넷IoT과 스마트시티smart city, 증강현실AR(Augmented Reality)과 인공지능AI(artificial intelligence) 등 매일매일 쏟아지며 업데이트되는 기술적 이슈에 이미 ‘빅데이터’라는 용어는 철 지난 것처럼 느껴지기도 합니다. 그러나 빅데이터가 지금처럼 이름 붙여지고 관심을 받기 이전부터 데이터는 존재했고, 그 데이터를 분석하고 활용하는 일은 계속되어 왔습니다. 그럼에도 빅데이터 열풍의 크기만큼 도시, 조경, 건축 분야에서 이러한 정보와 기술이 어떤 가능성을 가지며, 또 우리에게 무엇을 보여주는지 충분히 관심을 가졌는지는 의문 부호가 따릅니다. 빅데이터를 통해 도시를 읽고 또 보여주는 것에는 어떤 장점이 있을까요? 혹은 데이터를 분석해 시각화하는 방법에는 어떤 것들이 있으며, 계획과 설계에서 시각화의 의미는 무엇일까요? 데이터의 시각화는 단순히 분석의 결과를 보여주는 것일까요? 혹은 어떻게 그 과정에서 새로운 통찰을 끌어낼 수 있을까요?

이번 지면에서는 빅데이터에 기반을 둔 도시 리서치와 시각화, 계획 등의 현재 수준과 사례, 이슈 등을 점검하고자 합니다. 이를 위해 분석과 시각화의 다양한 단면을 탐구하는 연구자, 계획가, 디자이너들의 프로젝트와 빅데이터를 둘러싼 그들의 통찰을 살펴보았습니다. 독자 여러분들에게 이번 특집이, 많이 들어보긴 했지만 다가서기 어려운 분야처럼 느껴졌던 (빅)데이터를 이해하는 데 작은 실마리가 되기를 기대합니다.

천만 명이 지도 위에 그린 그림 _ 김승범

새로운 분석 도구, 딥러닝의 진화 _ 황용하

모으고 보여주는 만큼 알게 될 거야 _ 소원영

빅데이터와 환경 설계에 관한 커다란 질문 _ 김충호

데이터 시각화를 위한 매뉴얼 _ 소원영, 황용하, 김승범

-

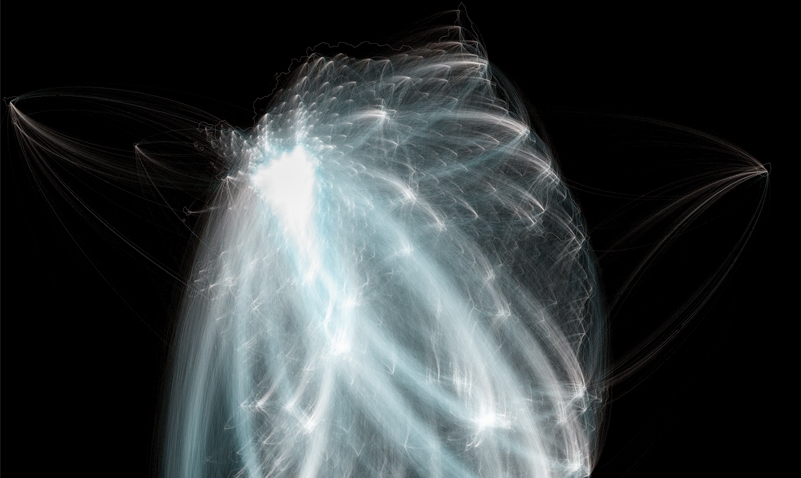

[빅데이터와 도시] 천만 명이 지도 위에 그린 그림

2016년 전국 동 단위 인구 이동 시각화

[빅데이터와 도시] 천만 명이 지도 위에 그린 그림

2016년 전국 동 단위 인구 이동 시각화

데이터 홍수의 시대다. 3년 전 즈음만 해도 연속지적도와 같이 GIS 프로그램에서 쓸 수 있는 셰이프shape 파일을 개인이 얻으려면 비공식적 경로를 통해야만 했다. 지금은 사정이 많이 다르다. 이미 공개된 데이터 종류가 무척 많아서 한 번씩 살펴보기도 힘들다. 없다고 생각했거나, 유료로 구해야 했거나, 습득 절차가 복잡했던 데이터들이 어느새 전면 무상 다운로드로 바뀌어 있다. 2013년 10월 시행된 ‘공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률’ 제3조에 따르면 공공 데이터를 이용한 영리 행위도 가능하다. 이제 데이터의 습득과 이용 여부는 순전히 개인의 몫으로 넘어왔다. ...(중략)...

김승범은 대규모 공공 건축물 생산 과정에서 불거지는 대중 담론에 대한 연구로 박사 학위를 받았다. 현재 브이더블유랩(VW LAB)의 대표로 공간 데이터나 그와 관련된 텍스트 언어를 분석하고 시각화해 데이터가 드러내는 인간의 욕망과 행위를 탐구하고 있다. 2016년 베니스 비엔날레 한국관 부 큐레이터로서 건축물대장 데이터를 중심으로 법적 제약 조건과 짓는 행위의 관계를 분석했다.

* 환경과조경 349호(2017년 5월호) 수록본 일부

-

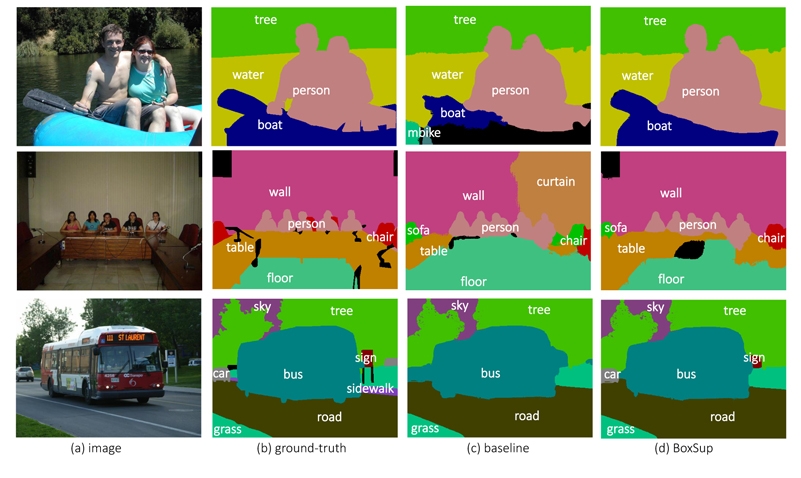

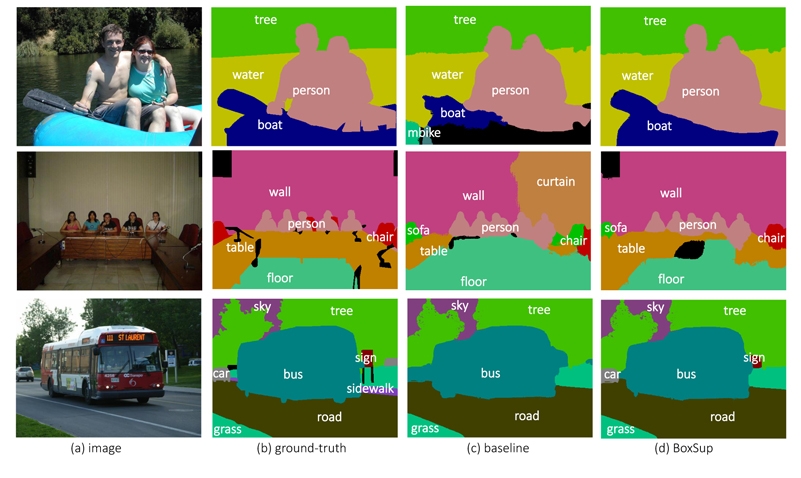

[빅데이터와 도시] 새로운 분석 도구, 딥러닝의 진화

환경 계획 분야에서 딥러닝의 활용

[빅데이터와 도시] 새로운 분석 도구, 딥러닝의 진화

환경 계획 분야에서 딥러닝의 활용

최근 머신러닝machine learning이나 인공지능artificial intelligence에 대한 관심이 분야를 막론하고 커지고 있습니다. 건축ㆍ도시ㆍ조경 분야에서도 이에 대한 관심이 커지고 있고, 원격 탐사remote sensing 같은 특정 세부 분야에서는 이러한 기술이 활발히 이용되고 있지만, 건축ㆍ도시ㆍ조경 계획 분야(앞으로 환경 계획 분야라고 부르겠습니다)의 연구자나 실무자 사이에서 아직 그 활용은 물론이거니와 관련된 연구들 역시 널리 알려져 있지 않은 편입니다. 이러한 지체를 만들어내는 몇 가지 이유를 추측해봅니다. 첫째, 머신러닝, 인공지능 연구는 매우 새로운 것이고 상대적으로 학문의 호흡이 느린 환경 계획 분야로 유입되는데 시간이 걸리는 것은 당연한 일일 것입니다. 둘째, 인공지능 연구에서 어느 정도의 코딩 경험과 수학적 배경은 필수적인데, 상대적으로 환경 계획 분야는 컴퓨팅이나 수학에 대한 관심이 부족한 측면이 있기 때문입니다. 저는 이 글을 통해 그 지체를 줄이는 노력을 해보려고 합니다. 머신러닝, 그 중에서도 특히 딥러닝deep learning이 어떻게 환경 계획의 연구와 실무에 연계될 수 있을지를 살펴보겠습니다. ...(중략)...

황용하는 2007년 국비 유학생으로 선발되어 미시간 대학교 건축학과에서 수학하며, 연구/업무 시설의 계획 분석 방법에 대한 연구로 박사 학위를 받았다. 사회 관계망과 공간 구조의 조응, 거주후 평가를 위한 웨어러블 센서(wearable sensor)의 이용, 협업과 미시 공간 구조의 관계 등에 관한 연구로 『Environment and Behavior』, 『Environment and Planning B』, 『Research Policy』 등에 논문을 게재한 바 있다. 현재는 미시간 대학교의 공간 데이터 분석가(Spatial Data Scientist)로서, 건축 공간 정보 분석과 시각화에 대한 새로운 접근 방법을 탐구하며 아들을 키우고 있다.

* 환경과조경 349호(2017년 5월호) 수록본 일부

[서울로 7017을 묻다] 서울로 7017

건축 설계 MVRDV(Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries with Wenchian Shi, Kyo Suk Lee, Ángel Sánchez Navarro, Jae Woo Lee, Antonio Luca Coco, Matteo Artico, Jaime Domínguez Balgoma, Mafalda Rangel, Dong Min Lee, Dae Hee Suk, Daan Zandbergen, Kai Wang, Sen Yang) / 디자인캠프 문박 디엠피 조경 설계 Ben Kuipers landscape architect, MVRDV / 한국종합기술 구조 설계 삼안 조명 설계 Rogier van der Heide, MVRDV / 나남에이엘디 식재 50과 228종, 화분 645개, 24,000여 주의 수목, 관목, 초화류 위치 서울역 고가도로(서울시 중구 남대문로 일대) 길이 938m 면적 9,661m2 완공 2017. 6. MVRDV는 1993년 비니 마스(Winy Maas), 야코프 판레이스(Jacob van Rijs), 나탈리 더프리스(Nathalie de Vries)가 네덜란드 로테르담에 설립한 회사다. 전 세계를 무대로 다양한 작업을 통해 도시, 건축, 인테리어, 조경 관련 문제에 해결책을 제시하고자 한다. 로테르담, 파리, 상하이에 지사를 두고 작업 초기부터 이해 관계자, 다양한 전문가와 함께 리서치를 베이스로 한 협업을 주로 하고 있다. 대표작으로는 2000년 하노버 엑스포의 네덜란드 기념관, 암스테르담의 플래그십 매장 크리스탈 하우스와 로이드 호텔, 상하이의 홍차오 오피스 캠퍼스, 로테르담의 디든 빌리지(Didden Village) 옥상 주거 증축, 스페이케니서(Spijkenisse)의 북마운틴 공공 도서관, 서울 강남구의 청하빌딩 등이 있다. * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

[서울로 7017을 묻다] 서울로 7017

건축 설계 MVRDV(Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries with Wenchian Shi, Kyo Suk Lee, Ángel Sánchez Navarro, Jae Woo Lee, Antonio Luca Coco, Matteo Artico, Jaime Domínguez Balgoma, Mafalda Rangel, Dong Min Lee, Dae Hee Suk, Daan Zandbergen, Kai Wang, Sen Yang) / 디자인캠프 문박 디엠피 조경 설계 Ben Kuipers landscape architect, MVRDV / 한국종합기술 구조 설계 삼안 조명 설계 Rogier van der Heide, MVRDV / 나남에이엘디 식재 50과 228종, 화분 645개, 24,000여 주의 수목, 관목, 초화류 위치 서울역 고가도로(서울시 중구 남대문로 일대) 길이 938m 면적 9,661m2 완공 2017. 6. MVRDV는 1993년 비니 마스(Winy Maas), 야코프 판레이스(Jacob van Rijs), 나탈리 더프리스(Nathalie de Vries)가 네덜란드 로테르담에 설립한 회사다. 전 세계를 무대로 다양한 작업을 통해 도시, 건축, 인테리어, 조경 관련 문제에 해결책을 제시하고자 한다. 로테르담, 파리, 상하이에 지사를 두고 작업 초기부터 이해 관계자, 다양한 전문가와 함께 리서치를 베이스로 한 협업을 주로 하고 있다. 대표작으로는 2000년 하노버 엑스포의 네덜란드 기념관, 암스테르담의 플래그십 매장 크리스탈 하우스와 로이드 호텔, 상하이의 홍차오 오피스 캠퍼스, 로테르담의 디든 빌리지(Didden Village) 옥상 주거 증축, 스페이케니서(Spijkenisse)의 북마운틴 공공 도서관, 서울 강남구의 청하빌딩 등이 있다. * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부 [서울로 7017을 묻다] 행복하게 걷는 서울을 위하여

두 해 반 동안 숨 가쁘게 진행했던 서울로 프로젝트가 마무리되었다. 우여곡절 없는 프로젝트가 어디 있겠는가. 그러나 서울로 프로젝트에 대한 관심이 보통의 프로젝트보다 훨씬 뜨거워 설계팀의 부담이 매우 컸다. 개방 후 한 달이 지난 시점, 서울역 고가 프로젝트의 디자인 책임자로서 설계와 시공 과정 중의 시행착오와 고민을 공유하고자 한다. 초청 MVRDV는 2004년부터 한국에서 진행된 십여 개의 국제지명초청공모에 참여해왔다. 아마도 가장 많이 초청됐던 해외 건축팀 중 하나일 테지만, 동시에 연전연패連戰連敗, 가장 많이 낙선한 팀일 것이다. 프로젝트 파이낸스PF 광풍이 불던 2006년 광교 파워센터 PF 공모에 당선된 적이 있지만, 국내 협업사가 협의 없이 변형 제출한 안이었던 터라 탈락보다 더 큰 상처로 남았다. MVRDV는 초청공모에 참여할 때, 디자인의 개념적 완성도에 집착한다. 당선 가능성이 부족하더라도, 명확한 메시지를 보여주는 디자인을 제안했기에 꾸준히 지명공모에 초청받고 있는 것이라 인지하고 있다. 경쟁팀 중에는 프로젝트가 다소 정치적이라고 판단하여 참가 여부를 진지하게 고민한 곳도 있었다고 한다. 우리는 전 세계의 다양한 도시 프로젝트를 진행하고 있지만, 정치적이지 않고도 성공한 도시 프로젝트를 경험한 적이 없다. 정치politics의 어원이 도시polis에서 나왔으니, 도시를 다루는데 어찌 정치적이지 않을 수 있을까. 또한 명확한 정치적 비전 없이 시작된 프로젝트가 추진력을 잃고 표류하며 건축가와 프로젝트에 참여한 모든 사람에게 얼마나 큰 좌절을 주는지 여러 경험을 통해 알고 있었다. 중요한 것은 ‘정치적’이라는 것이 아니라, 어떤 ‘비전’인지일 것이다. MVRDV는 서울이 차량 위주의 도시를 보행 위주의 도시로 만들고자 하는 ‘비전’을 열렬하게 지지한다. 2015년 1월 서울역 고가 설계공모팀에게서 연락을 받은 후, 참가 여부를 결정하는 데까지 오랜 시간이 걸리지 않았다. 국내 회사와 협업하게 되어 있는 공모였는데, 우선 오랜 협업 관계를 유지해온 (우리와 함께 늘 낙선을 경험한) 오랜 친구 디자인캠프 문박 디엠피dmp에 함께할 것을 제안했고, 다행히도 기꺼이 수락해주었다. dmp에서 국내 구조 회사와 조경 회사를 구하는 데 애를 먹었다고 들었다. 설계비도 적고, 당선되어도 실현이 불발될지 모르는 프로젝트에 선뜻 나설 회사가 많지 않았던 듯싶다. 오랜 설득 끝에 엔지니어링 회사인 삼안이 교량 구조를, 한국종합기술이 조경을 맡았다. 두 회사 모두 무척 실무적이고 실용적인 팀이었다. 가끔 우리가 망설일 때마다 dmp는 조금 더 과감하게 밀어붙이기를 독려했다. 삼안과 한국종합기술은 균형을 잡아주었다. 좋은 팀을 만났다. ...(중략)... * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

[서울로 7017을 묻다] 행복하게 걷는 서울을 위하여

두 해 반 동안 숨 가쁘게 진행했던 서울로 프로젝트가 마무리되었다. 우여곡절 없는 프로젝트가 어디 있겠는가. 그러나 서울로 프로젝트에 대한 관심이 보통의 프로젝트보다 훨씬 뜨거워 설계팀의 부담이 매우 컸다. 개방 후 한 달이 지난 시점, 서울역 고가 프로젝트의 디자인 책임자로서 설계와 시공 과정 중의 시행착오와 고민을 공유하고자 한다. 초청 MVRDV는 2004년부터 한국에서 진행된 십여 개의 국제지명초청공모에 참여해왔다. 아마도 가장 많이 초청됐던 해외 건축팀 중 하나일 테지만, 동시에 연전연패連戰連敗, 가장 많이 낙선한 팀일 것이다. 프로젝트 파이낸스PF 광풍이 불던 2006년 광교 파워센터 PF 공모에 당선된 적이 있지만, 국내 협업사가 협의 없이 변형 제출한 안이었던 터라 탈락보다 더 큰 상처로 남았다. MVRDV는 초청공모에 참여할 때, 디자인의 개념적 완성도에 집착한다. 당선 가능성이 부족하더라도, 명확한 메시지를 보여주는 디자인을 제안했기에 꾸준히 지명공모에 초청받고 있는 것이라 인지하고 있다. 경쟁팀 중에는 프로젝트가 다소 정치적이라고 판단하여 참가 여부를 진지하게 고민한 곳도 있었다고 한다. 우리는 전 세계의 다양한 도시 프로젝트를 진행하고 있지만, 정치적이지 않고도 성공한 도시 프로젝트를 경험한 적이 없다. 정치politics의 어원이 도시polis에서 나왔으니, 도시를 다루는데 어찌 정치적이지 않을 수 있을까. 또한 명확한 정치적 비전 없이 시작된 프로젝트가 추진력을 잃고 표류하며 건축가와 프로젝트에 참여한 모든 사람에게 얼마나 큰 좌절을 주는지 여러 경험을 통해 알고 있었다. 중요한 것은 ‘정치적’이라는 것이 아니라, 어떤 ‘비전’인지일 것이다. MVRDV는 서울이 차량 위주의 도시를 보행 위주의 도시로 만들고자 하는 ‘비전’을 열렬하게 지지한다. 2015년 1월 서울역 고가 설계공모팀에게서 연락을 받은 후, 참가 여부를 결정하는 데까지 오랜 시간이 걸리지 않았다. 국내 회사와 협업하게 되어 있는 공모였는데, 우선 오랜 협업 관계를 유지해온 (우리와 함께 늘 낙선을 경험한) 오랜 친구 디자인캠프 문박 디엠피dmp에 함께할 것을 제안했고, 다행히도 기꺼이 수락해주었다. dmp에서 국내 구조 회사와 조경 회사를 구하는 데 애를 먹었다고 들었다. 설계비도 적고, 당선되어도 실현이 불발될지 모르는 프로젝트에 선뜻 나설 회사가 많지 않았던 듯싶다. 오랜 설득 끝에 엔지니어링 회사인 삼안이 교량 구조를, 한국종합기술이 조경을 맡았다. 두 회사 모두 무척 실무적이고 실용적인 팀이었다. 가끔 우리가 망설일 때마다 dmp는 조금 더 과감하게 밀어붙이기를 독려했다. 삼안과 한국종합기술은 균형을 잡아주었다. 좋은 팀을 만났다. ...(중략)... * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부 [서울로 7017을 묻다] 틀린 것이 아니라 다른 것이다

비니 마스와의 인터뷰

Winy Maas Founding Partner, Principal Architect / Urbanist, MVRDV Ben Kuipers Landscape Architect 이교석 Senior Project Leader / Architect, MVRDV 지난 5월 21일 MVRDV를 이끌고 있는 비니 마스Winy Maas를 만났다. 개장 이후 무척 바쁜 일정을 소화하고 있는 그를 만나기 위해 몇 번의 일정 변경과 장소 변경을 거쳐야 했다. 일요일 오전 회현역 근처 티마크 그랜드 호텔 로비에서 시작된 인터뷰는 ‘서울로 7017’에서 마무리되었다. 이 자리에는 이번 프로젝트의 식재를 담당했던 조경가 벤 카위퍼르스Ben Kuipers가 동석했으며, MVRDV에서 서울로 7017을 맡았던 이교석 책임 디자이너가 통역을 도와주었다. 인터뷰에서 비니 마스는 한국 조경 사회의 우려를 이해하면서도 놀라움을 표했다. 그는 조경에 정답이 있는 것은 아니며, 서울역 고가라는 인공 지반에 새로운 정체성을 부여하는 작업의 ‘다름’, 즉 이 프로젝트 고유의 독특함을 인정해달라고 요청했다. 김정은(이하 Kim) 이 고가를 처음 보았을 때 어떤 인상을 받았나. 또 그 가능성에 대해 어떻게 생각하고 접근했는가. Winy Maas(이하 Maas) 설계공모를 준비하기 위해 현장을 방문했을 때, 못생겼다고ugly 생각했다. 고가는 단순히 존재하고 있을 뿐이고, 역사의 일부다. 이는 진지하게 고려해야 하는 전제 조건이었다. 새로운 기능을 부여하는 것 또한 당신들의 역사를 다루는 한 방법일 것이다. 나에게 이 고가는 그 자체로 소생하는 드라마였다. 이 고가의 곡선은 매우 아름답다. 마치 19세기 영국 공원을 그린 풍경화의 일부처럼 느껴졌다. 이교석(이하 Lee) 이 고가에는 나 뭇가지가 뻗어나가듯 찢어지는 구간이나 작은 언덕처럼 올라갔다가 내려가는 구간이 있었다. 그런 모습이 상당히 아름다웠다. 사실 그 가능성에서 설계를 시작한 것이다. Kim 설계안을 구현하는 데 가장 어려웠던 점은. Maas 이 프로젝트는 복잡성이 상당히 크다. 기술적으로 토목과 조경 두 가지 문화를 접목해야 했다. 부연하자면 조경 프로젝트는 시간이 필요한 작업이고, 토목 프로젝트는 빠르게 진행해야 하는 성격을 가지고 있다. 그 사이에서 어떻게 균형을 잡느냐가 어려웠다. 또한 수목원 콘셉트로 디자인했기 때문에 최대한 좋은 수목을 많이 심고 싶었는데, 짧은 시간 안에 고르러 다니다 보니 어려움이 있었다. 또한 잊지 말아야 할 것은 전 세계적으로 고가 위에 공원을 만드는 일은 사례가 없다는 점이다. 그런 면에서 모든 것이 새로 고안되어야 했고, 여러 시행착오에 부딪칠 수밖에 없었다. ...(중략)... * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

[서울로 7017을 묻다] 틀린 것이 아니라 다른 것이다

비니 마스와의 인터뷰

Winy Maas Founding Partner, Principal Architect / Urbanist, MVRDV Ben Kuipers Landscape Architect 이교석 Senior Project Leader / Architect, MVRDV 지난 5월 21일 MVRDV를 이끌고 있는 비니 마스Winy Maas를 만났다. 개장 이후 무척 바쁜 일정을 소화하고 있는 그를 만나기 위해 몇 번의 일정 변경과 장소 변경을 거쳐야 했다. 일요일 오전 회현역 근처 티마크 그랜드 호텔 로비에서 시작된 인터뷰는 ‘서울로 7017’에서 마무리되었다. 이 자리에는 이번 프로젝트의 식재를 담당했던 조경가 벤 카위퍼르스Ben Kuipers가 동석했으며, MVRDV에서 서울로 7017을 맡았던 이교석 책임 디자이너가 통역을 도와주었다. 인터뷰에서 비니 마스는 한국 조경 사회의 우려를 이해하면서도 놀라움을 표했다. 그는 조경에 정답이 있는 것은 아니며, 서울역 고가라는 인공 지반에 새로운 정체성을 부여하는 작업의 ‘다름’, 즉 이 프로젝트 고유의 독특함을 인정해달라고 요청했다. 김정은(이하 Kim) 이 고가를 처음 보았을 때 어떤 인상을 받았나. 또 그 가능성에 대해 어떻게 생각하고 접근했는가. Winy Maas(이하 Maas) 설계공모를 준비하기 위해 현장을 방문했을 때, 못생겼다고ugly 생각했다. 고가는 단순히 존재하고 있을 뿐이고, 역사의 일부다. 이는 진지하게 고려해야 하는 전제 조건이었다. 새로운 기능을 부여하는 것 또한 당신들의 역사를 다루는 한 방법일 것이다. 나에게 이 고가는 그 자체로 소생하는 드라마였다. 이 고가의 곡선은 매우 아름답다. 마치 19세기 영국 공원을 그린 풍경화의 일부처럼 느껴졌다. 이교석(이하 Lee) 이 고가에는 나 뭇가지가 뻗어나가듯 찢어지는 구간이나 작은 언덕처럼 올라갔다가 내려가는 구간이 있었다. 그런 모습이 상당히 아름다웠다. 사실 그 가능성에서 설계를 시작한 것이다. Kim 설계안을 구현하는 데 가장 어려웠던 점은. Maas 이 프로젝트는 복잡성이 상당히 크다. 기술적으로 토목과 조경 두 가지 문화를 접목해야 했다. 부연하자면 조경 프로젝트는 시간이 필요한 작업이고, 토목 프로젝트는 빠르게 진행해야 하는 성격을 가지고 있다. 그 사이에서 어떻게 균형을 잡느냐가 어려웠다. 또한 수목원 콘셉트로 디자인했기 때문에 최대한 좋은 수목을 많이 심고 싶었는데, 짧은 시간 안에 고르러 다니다 보니 어려움이 있었다. 또한 잊지 말아야 할 것은 전 세계적으로 고가 위에 공원을 만드는 일은 사례가 없다는 점이다. 그런 면에서 모든 것이 새로 고안되어야 했고, 여러 시행착오에 부딪칠 수밖에 없었다. ...(중략)... * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부 [서울로 7017을 묻다] 윤슬: 서울을 비추는 만리동

서울로 7017(이하 서울로)의 만리동광장에 설치된 ‘윤슬: 서울을 비추는 만리동’(이하 윤슬)은 ‘서울은 미술관’ 프로젝트의 일환으로 설치된 공공 미술 설치 작업이다. ‘서울은 미술관’은 도시 서울에 공공 미술이 어떤 맥락으로 개입해야 하는지 고민하고, 공공 미술을 매개로 시민들과 소통하는 방식을 논의하는 프로젝트다. 공간을 마주한 우리가 떠올린 첫 질문은 “각종 적치장으로만 활용될 뿐 사람들에게 인지조차 되지 못하는 이 교통섬에 설치될 ‘공공’ 미술의 역할은 무엇이 될 수 있을까”였다. 이는 공공 예술이 아직 존재하지 않는 장소를 만드는 데 소소하게라도 기여하기 위해서는 플랫폼과 같이 행위를 담아내거나 유도할 수 있는 작업이 필요하다는 생각으로 이어졌다. 머물고 점유하고 경험하는 공간, 담기 위한 도시의 비워진 장소 같은 공공 미술 작품을 만들고자 했다. 기본 및 실시설계 건축사사무소 에스오에이(강예린, 이재원,이치훈, 강혜원, 전하경) 위치 서울특별시 용산구 서계동 서울로 7017 만리동광장 면적 480.98m2 완공 2017. 5. 2011년 강예린, 이치훈, 정영준이 서울에 설립한 건축사사무소 에스오에이(SoA)는 현재 강예린, 이치훈, 이재원의 파트너십으로 운영되고 있다. 도시-건축의 사회·문화적 맥락에 대한 분석을 바탕으로 건축의 경계를 넘나들며 활동해왔다. 도시사회학, 지리학, 디자인, 무용 등 건축 내외부 장르와 다층적 협업을 수행하며 가구, 인테리어, 공공 예술, 전시 디자인·기획, 출판, 글쓰기 등의 분야로 건축적 고민의 스펙트럼을 넓혀가고 있다. * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

[서울로 7017을 묻다] 윤슬: 서울을 비추는 만리동

서울로 7017(이하 서울로)의 만리동광장에 설치된 ‘윤슬: 서울을 비추는 만리동’(이하 윤슬)은 ‘서울은 미술관’ 프로젝트의 일환으로 설치된 공공 미술 설치 작업이다. ‘서울은 미술관’은 도시 서울에 공공 미술이 어떤 맥락으로 개입해야 하는지 고민하고, 공공 미술을 매개로 시민들과 소통하는 방식을 논의하는 프로젝트다. 공간을 마주한 우리가 떠올린 첫 질문은 “각종 적치장으로만 활용될 뿐 사람들에게 인지조차 되지 못하는 이 교통섬에 설치될 ‘공공’ 미술의 역할은 무엇이 될 수 있을까”였다. 이는 공공 예술이 아직 존재하지 않는 장소를 만드는 데 소소하게라도 기여하기 위해서는 플랫폼과 같이 행위를 담아내거나 유도할 수 있는 작업이 필요하다는 생각으로 이어졌다. 머물고 점유하고 경험하는 공간, 담기 위한 도시의 비워진 장소 같은 공공 미술 작품을 만들고자 했다. 기본 및 실시설계 건축사사무소 에스오에이(강예린, 이재원,이치훈, 강혜원, 전하경) 위치 서울특별시 용산구 서계동 서울로 7017 만리동광장 면적 480.98m2 완공 2017. 5. 2011년 강예린, 이치훈, 정영준이 서울에 설립한 건축사사무소 에스오에이(SoA)는 현재 강예린, 이치훈, 이재원의 파트너십으로 운영되고 있다. 도시-건축의 사회·문화적 맥락에 대한 분석을 바탕으로 건축의 경계를 넘나들며 활동해왔다. 도시사회학, 지리학, 디자인, 무용 등 건축 내외부 장르와 다층적 협업을 수행하며 가구, 인테리어, 공공 예술, 전시 디자인·기획, 출판, 글쓰기 등의 분야로 건축적 고민의 스펙트럼을 넓혀가고 있다. * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부 [서울로 7017을 묻다] 서울로 7017 유감有感

Reconsidering the Seoul station Overpass

내키지는 않지만, 서울로 7017에 대한 논의는 뉴욕 하이라인과의 비교에서 시작 해야 한다. 고가 구조물을 보행자를 위한 새로운 형태의 도시 공간으로 만들었다는 점이 비교의 출발이다. 게다가 2014년 박원순 서울시장이 뉴욕 방문 당시 공원화 계획을 발표하며 하이라인을 벤치마킹하겠다고 말했을 정도니 둘의 비교는 서울로 7017을 이해하는 시작이다. 도시 또는 건축에서의 표절은 거의 불가능하기 때문에 하이라인을 의식하고 지나치게 위축될 필요가 없다는 찬성 측의 의견 또한 타당하기도 하다. 파리의 개선문을 닮은 기념물이 도처에 널려 있으며 뉴욕의 센트럴 파크를 모방한 도심 대형 공원이 웬만한 도시에 하나쯤은 있기 마련이니 도시 공간의 독창성originality 문제는 문화적 수용이라는 측면에서 보면 절대적인 것은 아니다.다만, 건강한 벤치마킹을 위해서는 결과의 피상적 모방보다는 시스템과 과정에 대한 참조여야 할 것이다. 주어진 조건에 대한 창의적 해법만 있다면 반대하거나 애써 피할 일도 아니다. 이경훈은 국민대학교 건축학과와 뉴욕 프랫 인스티튜트(Pratt Institute)에서 건축을 공부했고, 졸업 후 서울과 뉴욕을 오가며 Greenpoint Homeless Housing, 신탄진 고속도로 휴게소, 헤이리 랜드마크하우스 등의 건축 작업을 했다. 2003년부터 국민대학교 건축대학 교수로 재직 중이며 디지털 형태생성방법론을 연구하며 가르치고 있다. 그 외에도 여러 문화에 관심을 가지고 건축과 도시에 대한 글쓰기를 해왔다. 서울시도시계획위원을 역임했으며, 저서로 『서울은 도시가 아니다』, 『못된 건축』 등이 있다. * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

[서울로 7017을 묻다] 서울로 7017 유감有感

Reconsidering the Seoul station Overpass

내키지는 않지만, 서울로 7017에 대한 논의는 뉴욕 하이라인과의 비교에서 시작 해야 한다. 고가 구조물을 보행자를 위한 새로운 형태의 도시 공간으로 만들었다는 점이 비교의 출발이다. 게다가 2014년 박원순 서울시장이 뉴욕 방문 당시 공원화 계획을 발표하며 하이라인을 벤치마킹하겠다고 말했을 정도니 둘의 비교는 서울로 7017을 이해하는 시작이다. 도시 또는 건축에서의 표절은 거의 불가능하기 때문에 하이라인을 의식하고 지나치게 위축될 필요가 없다는 찬성 측의 의견 또한 타당하기도 하다. 파리의 개선문을 닮은 기념물이 도처에 널려 있으며 뉴욕의 센트럴 파크를 모방한 도심 대형 공원이 웬만한 도시에 하나쯤은 있기 마련이니 도시 공간의 독창성originality 문제는 문화적 수용이라는 측면에서 보면 절대적인 것은 아니다.다만, 건강한 벤치마킹을 위해서는 결과의 피상적 모방보다는 시스템과 과정에 대한 참조여야 할 것이다. 주어진 조건에 대한 창의적 해법만 있다면 반대하거나 애써 피할 일도 아니다. 이경훈은 국민대학교 건축학과와 뉴욕 프랫 인스티튜트(Pratt Institute)에서 건축을 공부했고, 졸업 후 서울과 뉴욕을 오가며 Greenpoint Homeless Housing, 신탄진 고속도로 휴게소, 헤이리 랜드마크하우스 등의 건축 작업을 했다. 2003년부터 국민대학교 건축대학 교수로 재직 중이며 디지털 형태생성방법론을 연구하며 가르치고 있다. 그 외에도 여러 문화에 관심을 가지고 건축과 도시에 대한 글쓰기를 해왔다. 서울시도시계획위원을 역임했으며, 저서로 『서울은 도시가 아니다』, 『못된 건축』 등이 있다. * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부 [서울로 7017을 묻다] 수목원과 보행로의 공간적 픽처레스크

Spatial Picturesqueness of Arboretum and Pedestrian Passages

설계 작업 비평은 이론과 실무 사이에서 생산적 담론의 연결 고리를 찾아내는 행위다. 개인적 취향을 유보한 채 프로젝트의 이론적, 개념적 유례와 기반, 논리, 해석 가능성을 탐색하고, 의도했던 콘셉트가 실무 행위자의 연계망을 통해 어떻게 새로운 가치, 의미를 생성해 내는지 모색하는 작업이다. 따라서 주관에 따른 단순한 긍정적, 부정적 평가가 아닌 기존 이론과 실무적 지식 담론에 위치, 참여, 질문하려는 노력이다. 필자는 2015년 설계공모 당시 지명 초청된 팀 중 CA조경기술사사무소의 도시·건축 담당으로 참여했다. 지명 초청팀 중 하나인 MVRDV는 데이터에 기반을 두고 보편적 문제에 프로토타입적으로 접근하는 다이어그램 방법론으로 유명했다. MVRDV 당선 당시 가장 궁금했던 점은, 다이어그램이 현실로 직역되는 직설성과 사이트의 특수성보다 보편성을 추구하는 비장소성으로 비판받기도 하는 MVRDV의 콘셉트가 서울역 고가의 지역적, 맥락적, 역사적 장소성을 어떻게 다룰지였다. 따라서 설계 주체가 애초에 의도했던 ‘서울수목원’과 실제 완공된 ‘서울로 7017’ 사이, 즉 상상과 실제 사이에서 생성되는 담론적 의미 체계를 읽어보고, 이를 기반으로 어떠한 실천적 가능성이 창출되는지를 고민해보고자 한다. ...(중략)... 서예례는 서울대학교 환경대학원 환경조경학과의 도시설계 교수이며, 서울시건축정책위원이다. 코넬 대학교, 바나드 대학교, 컬럼비아 대학교, 뉴욕 시립대학교, 프랫 인스티튜트에서 도시설계와 건축을 가르쳤다. 2012년부터 도시지형사무소(Office of Urban Terrains)의 디렉터로 다양한 건축, 조경, 도시설계 관련 프로젝트를 진행하고 있으며, 2001부터 2008년까지 와이즈/만프레디(Weiss/Manfredi)에서 시애틀 올림픽 조각공원, 뉴욕 바나드 대학 디에나 센터 등의 프로젝트를 담당했다. 2014년 베니스 건축 비엔날레에서 황금사자상을 수상한 ‘한반도 오감도’ 한국관 전시의 참여작가로 활동했다. 서울대학교에서 산업디자인 전공으로 학사와 석사 학위를 취득했고, 하버드 GSD에서 건축학 전공으로 석사 학위를 받았다. * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

[서울로 7017을 묻다] 수목원과 보행로의 공간적 픽처레스크

Spatial Picturesqueness of Arboretum and Pedestrian Passages

설계 작업 비평은 이론과 실무 사이에서 생산적 담론의 연결 고리를 찾아내는 행위다. 개인적 취향을 유보한 채 프로젝트의 이론적, 개념적 유례와 기반, 논리, 해석 가능성을 탐색하고, 의도했던 콘셉트가 실무 행위자의 연계망을 통해 어떻게 새로운 가치, 의미를 생성해 내는지 모색하는 작업이다. 따라서 주관에 따른 단순한 긍정적, 부정적 평가가 아닌 기존 이론과 실무적 지식 담론에 위치, 참여, 질문하려는 노력이다. 필자는 2015년 설계공모 당시 지명 초청된 팀 중 CA조경기술사사무소의 도시·건축 담당으로 참여했다. 지명 초청팀 중 하나인 MVRDV는 데이터에 기반을 두고 보편적 문제에 프로토타입적으로 접근하는 다이어그램 방법론으로 유명했다. MVRDV 당선 당시 가장 궁금했던 점은, 다이어그램이 현실로 직역되는 직설성과 사이트의 특수성보다 보편성을 추구하는 비장소성으로 비판받기도 하는 MVRDV의 콘셉트가 서울역 고가의 지역적, 맥락적, 역사적 장소성을 어떻게 다룰지였다. 따라서 설계 주체가 애초에 의도했던 ‘서울수목원’과 실제 완공된 ‘서울로 7017’ 사이, 즉 상상과 실제 사이에서 생성되는 담론적 의미 체계를 읽어보고, 이를 기반으로 어떠한 실천적 가능성이 창출되는지를 고민해보고자 한다. ...(중략)... 서예례는 서울대학교 환경대학원 환경조경학과의 도시설계 교수이며, 서울시건축정책위원이다. 코넬 대학교, 바나드 대학교, 컬럼비아 대학교, 뉴욕 시립대학교, 프랫 인스티튜트에서 도시설계와 건축을 가르쳤다. 2012년부터 도시지형사무소(Office of Urban Terrains)의 디렉터로 다양한 건축, 조경, 도시설계 관련 프로젝트를 진행하고 있으며, 2001부터 2008년까지 와이즈/만프레디(Weiss/Manfredi)에서 시애틀 올림픽 조각공원, 뉴욕 바나드 대학 디에나 센터 등의 프로젝트를 담당했다. 2014년 베니스 건축 비엔날레에서 황금사자상을 수상한 ‘한반도 오감도’ 한국관 전시의 참여작가로 활동했다. 서울대학교에서 산업디자인 전공으로 학사와 석사 학위를 취득했고, 하버드 GSD에서 건축학 전공으로 석사 학위를 받았다. * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부 [서울로 7017를 묻다] 서울로 7017, 과정을 돌아보다

Looking Back to the process of Seoullo 7017

‘서울로 7017’(이하 서울로)이 모습을 드러냈다. 완공과 대시민 개방 일정이 다가오자 말들이 쏟아지기 시작했다. 미리 서울로를 걸어본 사람들, 오며 가며 서울로의 공사 과정을 목격한 사람들, 혹은 SNS에서 서울로에 대한 소문(?)을 확인한 사람들, 그리고 자문회의에 참여했던 사람들 등. 기대보다 우려가 컸다. 가나다순으로 심긴 빈약한 식물의 상태에 대한 실망이 쏟아졌고, 콘크리트의 삭막함에 대한 우려가 이어졌다. 그리고 지난 5월 20일 서울로가 시민들에게 개방되었다. 첫날만 15만 명이 다녀갔으며, 개장 한 달 만에 203만 명이 방문했다. 서울시는 연말까지 1천만 명이 방문할 것이라고 추정하며, “그늘 부족, 디자인 논란 속에서도 도심의 새로운 명소로 자리 잡는 모양새”라고 자평하고 있다. 서울시에서도 인식하고 있듯이, 개장 직후 흥행은 성공한 듯 보이지만 그럼에도 서울로에 대한 디자인 논란은 끊이질 않는다. 보행로라고 하는데 길을 가로막는 화분 때문에 걷기 힘들다거나, 설계공모 결과 공개된 조감도를 보며 푸른 정원을 상상했는데 시멘트 화분이라니, 실망감을 숨기지 않는 명사들의 칼럼도 이어졌다. 여전히 고가 보존 자체에 대한 반대 의견이 있으며, 고가 위라는 물리적 한계에도 불구하고 시민들이 상상하고 원하는 모습은 제각각이다. 항간에서는 설계공모의 당선자인 비니 마스가 설계안을 고집하며 현장과 서울의 기후에 맞춰 수정하지 않았다거나 서울시가 설계자의 편만 들었다고 지적하기도 한다. (동시에 외국 설계사니까 그나마 설계안을 존중받을 수 있었다는 의견, 즉 국내 설계사가 직면하는 관행에 대한 불만 또한 존재한다.) 그러나 지적의 핵심인 식물의 가나다순 배치와 화분 식재는 핵심적인 디자인 언어이므로, 설계공모라는 절차를 거쳐 도출된 안을 존중하려 한 서울시의 노력은 온당하다. ...(중략)... 인터뷰 어려움을 극복하고,시민의 공간으로_권완택 서울역일대 종합발전 기획단 재생사업반장 공간 이용을 지켜보며 계획하겠다_온수진 푸른도시국 조경과 서울로총괄기획팀 주무관 거버넌스의 실패가 아니라, 시작이다_조경민 서울산책 공동대표 * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부

[서울로 7017를 묻다] 서울로 7017, 과정을 돌아보다

Looking Back to the process of Seoullo 7017

‘서울로 7017’(이하 서울로)이 모습을 드러냈다. 완공과 대시민 개방 일정이 다가오자 말들이 쏟아지기 시작했다. 미리 서울로를 걸어본 사람들, 오며 가며 서울로의 공사 과정을 목격한 사람들, 혹은 SNS에서 서울로에 대한 소문(?)을 확인한 사람들, 그리고 자문회의에 참여했던 사람들 등. 기대보다 우려가 컸다. 가나다순으로 심긴 빈약한 식물의 상태에 대한 실망이 쏟아졌고, 콘크리트의 삭막함에 대한 우려가 이어졌다. 그리고 지난 5월 20일 서울로가 시민들에게 개방되었다. 첫날만 15만 명이 다녀갔으며, 개장 한 달 만에 203만 명이 방문했다. 서울시는 연말까지 1천만 명이 방문할 것이라고 추정하며, “그늘 부족, 디자인 논란 속에서도 도심의 새로운 명소로 자리 잡는 모양새”라고 자평하고 있다. 서울시에서도 인식하고 있듯이, 개장 직후 흥행은 성공한 듯 보이지만 그럼에도 서울로에 대한 디자인 논란은 끊이질 않는다. 보행로라고 하는데 길을 가로막는 화분 때문에 걷기 힘들다거나, 설계공모 결과 공개된 조감도를 보며 푸른 정원을 상상했는데 시멘트 화분이라니, 실망감을 숨기지 않는 명사들의 칼럼도 이어졌다. 여전히 고가 보존 자체에 대한 반대 의견이 있으며, 고가 위라는 물리적 한계에도 불구하고 시민들이 상상하고 원하는 모습은 제각각이다. 항간에서는 설계공모의 당선자인 비니 마스가 설계안을 고집하며 현장과 서울의 기후에 맞춰 수정하지 않았다거나 서울시가 설계자의 편만 들었다고 지적하기도 한다. (동시에 외국 설계사니까 그나마 설계안을 존중받을 수 있었다는 의견, 즉 국내 설계사가 직면하는 관행에 대한 불만 또한 존재한다.) 그러나 지적의 핵심인 식물의 가나다순 배치와 화분 식재는 핵심적인 디자인 언어이므로, 설계공모라는 절차를 거쳐 도출된 안을 존중하려 한 서울시의 노력은 온당하다. ...(중략)... 인터뷰 어려움을 극복하고,시민의 공간으로_권완택 서울역일대 종합발전 기획단 재생사업반장 공간 이용을 지켜보며 계획하겠다_온수진 푸른도시국 조경과 서울로총괄기획팀 주무관 거버넌스의 실패가 아니라, 시작이다_조경민 서울산책 공동대표 * 환경과조경 351호(2017년 7월호) 수록본 일부 빅데이터와 도시

Big Data & City

이달의 특집 주제는 ‘빅데이터와 도시’입니다. 최근 각종 도시 리서치, 정책 구상과 계획, 예술 분야에서도 빅데이터를 이용하려는 시도가 급증하고 있습니다. 또 공공 데이터Open Government Data가 점차 개방되면서 데이터 분석 전문가가 아니어도 ‘셀프 분석Self-Service Analytics’이 가능한 시대가 열리기도 했습니다. 사물인터넷IoT과 스마트시티smart city, 증강현실AR(Augmented Reality)과 인공지능AI(artificial intelligence) 등 매일매일 쏟아지며 업데이트되는 기술적 이슈에 이미 ‘빅데이터’라는 용어는 철 지난 것처럼 느껴지기도 합니다. 그러나 빅데이터가 지금처럼 이름 붙여지고 관심을 받기 이전부터 데이터는 존재했고, 그 데이터를 분석하고 활용하는 일은 계속되어 왔습니다. 그럼에도 빅데이터 열풍의 크기만큼 도시, 조경, 건축 분야에서 이러한 정보와 기술이 어떤 가능성을 가지며, 또 우리에게 무엇을 보여주는지 충분히 관심을 가졌는지는 의문 부호가 따릅니다. 빅데이터를 통해 도시를 읽고 또 보여주는 것에는 어떤 장점이 있을까요? 혹은 데이터를 분석해 시각화하는 방법에는 어떤 것들이 있으며, 계획과 설계에서 시각화의 의미는 무엇일까요? 데이터의 시각화는 단순히 분석의 결과를 보여주는 것일까요? 혹은 어떻게 그 과정에서 새로운 통찰을 끌어낼 수 있을까요? 이번 지면에서는 빅데이터에 기반을 둔 도시 리서치와 시각화, 계획 등의 현재 수준과 사례, 이슈 등을 점검하고자 합니다. 이를 위해 분석과 시각화의 다양한 단면을 탐구하는 연구자, 계획가, 디자이너들의 프로젝트와 빅데이터를 둘러싼 그들의 통찰을 살펴보았습니다. 독자 여러분들에게 이번 특집이, 많이 들어보긴 했지만 다가서기 어려운 분야처럼 느껴졌던 (빅)데이터를 이해하는 데 작은 실마리가 되기를 기대합니다. 천만 명이 지도 위에 그린 그림 _ 김승범 새로운 분석 도구, 딥러닝의 진화 _ 황용하 모으고 보여주는 만큼 알게 될 거야 _ 소원영 빅데이터와 환경 설계에 관한 커다란 질문 _ 김충호 데이터 시각화를 위한 매뉴얼 _ 소원영, 황용하, 김승범

빅데이터와 도시

Big Data & City

이달의 특집 주제는 ‘빅데이터와 도시’입니다. 최근 각종 도시 리서치, 정책 구상과 계획, 예술 분야에서도 빅데이터를 이용하려는 시도가 급증하고 있습니다. 또 공공 데이터Open Government Data가 점차 개방되면서 데이터 분석 전문가가 아니어도 ‘셀프 분석Self-Service Analytics’이 가능한 시대가 열리기도 했습니다. 사물인터넷IoT과 스마트시티smart city, 증강현실AR(Augmented Reality)과 인공지능AI(artificial intelligence) 등 매일매일 쏟아지며 업데이트되는 기술적 이슈에 이미 ‘빅데이터’라는 용어는 철 지난 것처럼 느껴지기도 합니다. 그러나 빅데이터가 지금처럼 이름 붙여지고 관심을 받기 이전부터 데이터는 존재했고, 그 데이터를 분석하고 활용하는 일은 계속되어 왔습니다. 그럼에도 빅데이터 열풍의 크기만큼 도시, 조경, 건축 분야에서 이러한 정보와 기술이 어떤 가능성을 가지며, 또 우리에게 무엇을 보여주는지 충분히 관심을 가졌는지는 의문 부호가 따릅니다. 빅데이터를 통해 도시를 읽고 또 보여주는 것에는 어떤 장점이 있을까요? 혹은 데이터를 분석해 시각화하는 방법에는 어떤 것들이 있으며, 계획과 설계에서 시각화의 의미는 무엇일까요? 데이터의 시각화는 단순히 분석의 결과를 보여주는 것일까요? 혹은 어떻게 그 과정에서 새로운 통찰을 끌어낼 수 있을까요? 이번 지면에서는 빅데이터에 기반을 둔 도시 리서치와 시각화, 계획 등의 현재 수준과 사례, 이슈 등을 점검하고자 합니다. 이를 위해 분석과 시각화의 다양한 단면을 탐구하는 연구자, 계획가, 디자이너들의 프로젝트와 빅데이터를 둘러싼 그들의 통찰을 살펴보았습니다. 독자 여러분들에게 이번 특집이, 많이 들어보긴 했지만 다가서기 어려운 분야처럼 느껴졌던 (빅)데이터를 이해하는 데 작은 실마리가 되기를 기대합니다. 천만 명이 지도 위에 그린 그림 _ 김승범 새로운 분석 도구, 딥러닝의 진화 _ 황용하 모으고 보여주는 만큼 알게 될 거야 _ 소원영 빅데이터와 환경 설계에 관한 커다란 질문 _ 김충호 데이터 시각화를 위한 매뉴얼 _ 소원영, 황용하, 김승범 [빅데이터와 도시] 천만 명이 지도 위에 그린 그림

2016년 전국 동 단위 인구 이동 시각화

데이터 홍수의 시대다. 3년 전 즈음만 해도 연속지적도와 같이 GIS 프로그램에서 쓸 수 있는 셰이프shape 파일을 개인이 얻으려면 비공식적 경로를 통해야만 했다. 지금은 사정이 많이 다르다. 이미 공개된 데이터 종류가 무척 많아서 한 번씩 살펴보기도 힘들다. 없다고 생각했거나, 유료로 구해야 했거나, 습득 절차가 복잡했던 데이터들이 어느새 전면 무상 다운로드로 바뀌어 있다. 2013년 10월 시행된 ‘공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률’ 제3조에 따르면 공공 데이터를 이용한 영리 행위도 가능하다. 이제 데이터의 습득과 이용 여부는 순전히 개인의 몫으로 넘어왔다. ...(중략)... 김승범은 대규모 공공 건축물 생산 과정에서 불거지는 대중 담론에 대한 연구로 박사 학위를 받았다. 현재 브이더블유랩(VW LAB)의 대표로 공간 데이터나 그와 관련된 텍스트 언어를 분석하고 시각화해 데이터가 드러내는 인간의 욕망과 행위를 탐구하고 있다. 2016년 베니스 비엔날레 한국관 부 큐레이터로서 건축물대장 데이터를 중심으로 법적 제약 조건과 짓는 행위의 관계를 분석했다. * 환경과조경 349호(2017년 5월호) 수록본 일부

[빅데이터와 도시] 천만 명이 지도 위에 그린 그림

2016년 전국 동 단위 인구 이동 시각화

데이터 홍수의 시대다. 3년 전 즈음만 해도 연속지적도와 같이 GIS 프로그램에서 쓸 수 있는 셰이프shape 파일을 개인이 얻으려면 비공식적 경로를 통해야만 했다. 지금은 사정이 많이 다르다. 이미 공개된 데이터 종류가 무척 많아서 한 번씩 살펴보기도 힘들다. 없다고 생각했거나, 유료로 구해야 했거나, 습득 절차가 복잡했던 데이터들이 어느새 전면 무상 다운로드로 바뀌어 있다. 2013년 10월 시행된 ‘공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률’ 제3조에 따르면 공공 데이터를 이용한 영리 행위도 가능하다. 이제 데이터의 습득과 이용 여부는 순전히 개인의 몫으로 넘어왔다. ...(중략)... 김승범은 대규모 공공 건축물 생산 과정에서 불거지는 대중 담론에 대한 연구로 박사 학위를 받았다. 현재 브이더블유랩(VW LAB)의 대표로 공간 데이터나 그와 관련된 텍스트 언어를 분석하고 시각화해 데이터가 드러내는 인간의 욕망과 행위를 탐구하고 있다. 2016년 베니스 비엔날레 한국관 부 큐레이터로서 건축물대장 데이터를 중심으로 법적 제약 조건과 짓는 행위의 관계를 분석했다. * 환경과조경 349호(2017년 5월호) 수록본 일부 [빅데이터와 도시] 새로운 분석 도구, 딥러닝의 진화

환경 계획 분야에서 딥러닝의 활용

최근 머신러닝machine learning이나 인공지능artificial intelligence에 대한 관심이 분야를 막론하고 커지고 있습니다. 건축ㆍ도시ㆍ조경 분야에서도 이에 대한 관심이 커지고 있고, 원격 탐사remote sensing 같은 특정 세부 분야에서는 이러한 기술이 활발히 이용되고 있지만, 건축ㆍ도시ㆍ조경 계획 분야(앞으로 환경 계획 분야라고 부르겠습니다)의 연구자나 실무자 사이에서 아직 그 활용은 물론이거니와 관련된 연구들 역시 널리 알려져 있지 않은 편입니다. 이러한 지체를 만들어내는 몇 가지 이유를 추측해봅니다. 첫째, 머신러닝, 인공지능 연구는 매우 새로운 것이고 상대적으로 학문의 호흡이 느린 환경 계획 분야로 유입되는데 시간이 걸리는 것은 당연한 일일 것입니다. 둘째, 인공지능 연구에서 어느 정도의 코딩 경험과 수학적 배경은 필수적인데, 상대적으로 환경 계획 분야는 컴퓨팅이나 수학에 대한 관심이 부족한 측면이 있기 때문입니다. 저는 이 글을 통해 그 지체를 줄이는 노력을 해보려고 합니다. 머신러닝, 그 중에서도 특히 딥러닝deep learning이 어떻게 환경 계획의 연구와 실무에 연계될 수 있을지를 살펴보겠습니다. ...(중략)... 황용하는 2007년 국비 유학생으로 선발되어 미시간 대학교 건축학과에서 수학하며, 연구/업무 시설의 계획 분석 방법에 대한 연구로 박사 학위를 받았다. 사회 관계망과 공간 구조의 조응, 거주후 평가를 위한 웨어러블 센서(wearable sensor)의 이용, 협업과 미시 공간 구조의 관계 등에 관한 연구로 『Environment and Behavior』, 『Environment and Planning B』, 『Research Policy』 등에 논문을 게재한 바 있다. 현재는 미시간 대학교의 공간 데이터 분석가(Spatial Data Scientist)로서, 건축 공간 정보 분석과 시각화에 대한 새로운 접근 방법을 탐구하며 아들을 키우고 있다. * 환경과조경 349호(2017년 5월호) 수록본 일부

[빅데이터와 도시] 새로운 분석 도구, 딥러닝의 진화

환경 계획 분야에서 딥러닝의 활용

최근 머신러닝machine learning이나 인공지능artificial intelligence에 대한 관심이 분야를 막론하고 커지고 있습니다. 건축ㆍ도시ㆍ조경 분야에서도 이에 대한 관심이 커지고 있고, 원격 탐사remote sensing 같은 특정 세부 분야에서는 이러한 기술이 활발히 이용되고 있지만, 건축ㆍ도시ㆍ조경 계획 분야(앞으로 환경 계획 분야라고 부르겠습니다)의 연구자나 실무자 사이에서 아직 그 활용은 물론이거니와 관련된 연구들 역시 널리 알려져 있지 않은 편입니다. 이러한 지체를 만들어내는 몇 가지 이유를 추측해봅니다. 첫째, 머신러닝, 인공지능 연구는 매우 새로운 것이고 상대적으로 학문의 호흡이 느린 환경 계획 분야로 유입되는데 시간이 걸리는 것은 당연한 일일 것입니다. 둘째, 인공지능 연구에서 어느 정도의 코딩 경험과 수학적 배경은 필수적인데, 상대적으로 환경 계획 분야는 컴퓨팅이나 수학에 대한 관심이 부족한 측면이 있기 때문입니다. 저는 이 글을 통해 그 지체를 줄이는 노력을 해보려고 합니다. 머신러닝, 그 중에서도 특히 딥러닝deep learning이 어떻게 환경 계획의 연구와 실무에 연계될 수 있을지를 살펴보겠습니다. ...(중략)... 황용하는 2007년 국비 유학생으로 선발되어 미시간 대학교 건축학과에서 수학하며, 연구/업무 시설의 계획 분석 방법에 대한 연구로 박사 학위를 받았다. 사회 관계망과 공간 구조의 조응, 거주후 평가를 위한 웨어러블 센서(wearable sensor)의 이용, 협업과 미시 공간 구조의 관계 등에 관한 연구로 『Environment and Behavior』, 『Environment and Planning B』, 『Research Policy』 등에 논문을 게재한 바 있다. 현재는 미시간 대학교의 공간 데이터 분석가(Spatial Data Scientist)로서, 건축 공간 정보 분석과 시각화에 대한 새로운 접근 방법을 탐구하며 아들을 키우고 있다. * 환경과조경 349호(2017년 5월호) 수록본 일부