경관은 건축된 것인가(각주 1)

가렛 에크보(1910~2000)가 던진 질문이다. 그는 이 문장으로 조경의 오래된 화두인 경관과 건축의 관계를 짚었다. 단 세 단어로 말이다. 질문에 담긴 맥락은 다음과 같다. “건축가는 구축에만 관심을 두고, 조경가는 배경을 이룰 경관에만 관심을 두는 듯하다. 이러한 전문적, 학술적, 법적 경계는 땅에 없는 지적인 분리를 자아내고 있다. 우리는 건물과 경관을 한눈에 보는데 말이다. …… 조경은 그 이름이 암시하는 바를 해내야만 한다. 경관과 건축을 통합해야 하는 것이다.”

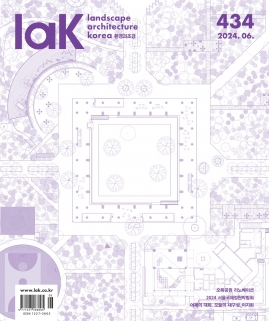

에크보는 건물과 경관, 실내와 실외, 정형과 비정형의 경계를 끊임없이 되묻고 해체한 모더니스트 조경가로 꼽힌다.(각주 2) 에크보가 지금의 오목공원을 봤다면 어떻게 평했을지 자못 궁금하다. 디자인 스튜디오 loci(이하 loci)의 시도는 구축의 기술이 경관의 조직을 이루어낸, 달리 말하면 건축의 언어로 조경의 표현을 이루어낸 사례라 할 수 있다. 정사각형 공원의 한가운데 정사각형 회랑으로 틀을 짠 단순하고 과감한 설계는 에크보의 질문에 대한 동시대 조경의 답으로서 의미가 있다.

새롭게 자리매김한 건축의 언어

리모델링 이후 다시 찾아간 오목공원은 익숙함과 새로움을 차례로 느끼게 했다. 차도를 건너 공원 입구로 들어서는 과정은 전과 같았다. 입구의 위치와 울창한 숲은 그대로였고, 이용자를 맞이하는 조형물의 모습도 눈에 익었다. 그런데 안쪽으로 들어서 만난 공원의 풍경은 완전히 달랐다. 예전의 오목공원은 가운데 선큰광장이 넓게 펼쳐지고 계단과 화단이 주위를 둘러싸고 있었다. 눈앞의 오목공원은 가운데 네모나게 잔디가 깔렸고 주위에 트인 입면의 회랑이 세워져 있었다. 공원의 골격과 인상을 지배하던 붉은 톤의 석축과 그로 인한 단차는 대부분 사라졌다. 턱 없이 매끄럽게 다듬어진 공원의 표면과 쭉 뻗은 콘크리트의 선형은 리모델링보다 리노베이션, 리디자인이란 단어를 떠올리게 했다.

들어서는 과정은 익숙하고 들어서서 보는 풍경은 새롭다는 것은 무엇을 뜻할까. 주변부보다 중심부를, 평면보다 입단면을 더 많이 재설계했다는 것으로 이해할 수 있다. 1988년 설계안을 보면 그 차이가 드러난다. 정방형 부지에 원과 마름모로 중심을 잡고 상하좌우 대칭을 부여한 기존 평면은 현재의 공원 배치에서 동일하게 확인되는 특유의 중심성이 전작에서 비롯된 것임을 보여준다. 시야를 확장해보면, 이러한 중심성은 목동 신시가지 계획의 선형 중심축에서도 정가운데를 차지하는 특유의 입지와 밀접하다. 오목공원은 목동의 다섯 근린공원 중 세 번째에 해당한다. 다른 공원들이 선형 중심축의 굽이와 끄트머리에 위치한 것과 달리 이 공원은 두 축이 맞물리는 가운데 위치해 유일하게 정방형 부지를 갖추고 있다.

가장 많은 변화가 일어난 부분은 단연 중앙의 광장이다. 예전에는 주출입 동선을 따라 들어오면 석축으로 이루어진 단 위로 안내되어 약간의 거리를 두고 광장을 내려다보게 됐다. 광장으로 가려면 방향을 틀어 계단을 내려가야 했다. 지금은 같은 동선을 따라 들어오면 기다란 회랑의 트인 입면을 창틀 삼아 중정을 바라보게 된다. 회랑을 지나 잔디로 발 딛기까지 의자 높이만큼의 단차가 있긴 하지만 동선이나 시각 측면에서 전보다 한층 열린 모습이다. 주변부가 다수의 교목이자리를 지키며 우거진 분위기를 유지하고 있다면, 중심부는 재료와 형태, 레벨과 시각이 모두 달라졌다.

기하와 단차를 이용해 땅을 조각하듯 공원을 형상화한 설계자는 건축가 류춘수(이공종합건축사무소, 이하 이공건축)다. 목동의 다섯 근린공원 중 두 공원을 대상으로 별도의 설계가 발주되어 하나―파리공원―는 조경가에게, 다른 하나―오목공원―는 건축가에게 맡겼던 셈이다. 그가 건축가임을 특별히 의식하지 않더라도 예전 오목공원의 설계 양상은 상당히 건축적이다. 동선과 영역을 설정할 때 두드러지게 쓴 직각과 원호, 마운딩보다 단에 가까운 경계부의 지형 처리, 주요 지점에 쓰인 구조물이 그러한 인상을 준다.

주목할 점은 구조물에 관한 건축가의 제안이 시공과 정비를 거치며 점차 축소된 이후, 조경가의 리모델링 제안에서 다시 구조물이 부각된 것이다. 이공건축의 안에서 눈길을 끄는 마름모꼴 평면의 목재 프레임 구조물은 실현되지 않았으며, 정중앙의 원형 구조물은 실현되었다가 2008년경 공원 정비와 함께 철거됐다. 이번 리모델링에서 loci는 상층까지 활용 가능한 회랑 건축물을 설계 핵심으로 제안해 실현에 옮겼다. 말하자면 현재의 오목공원은 건축가가 심은 나무를 배경으로 조경가가 지은 건축물이 중앙에 배치되어 있다.(각주 3) 리모델링을 매개로 일어난 변화와 교섭의 양상은 상당히 흥미롭다. 구조물 외에도 설계에서 불규칙한 선을 쓴 부분은 대개 조경의 몫으로 여기기 쉽지만, 건축가가 분수나 화단에 썼던 그러한 선들은 이번 리모델링에서 조경가에 의해 상당 부분 소거됐다. 오목공원은 동시대 한국 조경에서 에크보의 문제를 논하기에 가장 좋은 현장이다.

* 환경과조경 434호(2024년 6월호) 수록본 일부

**각주 정리

1. Garrett Eckbo, “Is Landscape Architecture?”, Landscape Architecture Magazine 73(3), 1983, pp.64~65.

2. 관련 내용은 가렛 에크보의 전기에 해당하는 다음 책에서 참고할 수 있다. Marc Treib & Dorothée Imbert, Garrett Eckbo: Modern Landscapes for Living , University of California Press, 1997.

3. 이 문장은 다소 이견을 부르리라 예상한다. 나무를 심은 것은 시공 업체 인부이고, 현재의 건축물은 협업한 건축가의 작품이기도 하기 때문이다. 다만 공원의 전체 틀을 그린 두 기획자의 역할에 착목해 이러한 표현을 선택했다.

임한솔은 서울대학교와 한양대학교에서 조경과 건축을 공부하고 역사건축기술연구소에서 일했다. 현재 한국연구재단의 박사후 국내연수 지원을 받아 서울대학교 환경계획연구소 선임연구원으로 재직 중이다. 건축과 조경이 나뉘지 않았던 시절, 한국 공간 문화의 역사와 미학을 탐구하고 그로부터 얻어낸 앎을 바탕으로 지금의 공간 문화를 이롭게 하고자 한다. 제15회 심원건축학술상을 수상했다.