![[크기변환]SIT01-2.jpg](http://www.lak.co.kr/data/ebook_content/editor/20240605155749_whnizdqz.jpg)

정원에 가는 이유

우리는 정원에 왜 가는가. 단지 아름다운 것을 보기 위해 가는 것인가. 정원은 단지 심미적 요소로만 채워지는가. 정원은 아름다운 것들의 향연인 공간을 넘어, 생각보다 많은 의미와 가치를 담은 장소가 되어야 한다.

우리는 정원이 보는 것 이상의 공간이 되도록 정원 본래의 의미와 가치를 찾고 담아내고자 한다. 인간과 자연이 모두 앉아 쉬는 정원 쉼의 정원, 즉 앉는 정원을 제시한다. 뚝섬한강공원 잔디밭에서 이루어지던 쉼의 행태 중 앉기에 집중했다. 더불어 인간의 쉼뿐 아니라 인간과 자연이 함께하는 쉼으로 정원을 채우고자 했다. 뚝섬한강공원의 잔디밭은 본래 일상을 벗어난 쉼, 돗자리 위 펼쳐진 쉼, 한강을 바라보는 쉼, 산책 속의 쉼, 무의식적 멈춤 속의 쉼 등 다양한 쉼이 머무르는 공간이다. 가장 기본적인 쉼의 행위는 눕기, 앉기, 서기로 분류할 수 있다. 앉기는 걸터앉기, 다리 꼬고 앉기, 기대어 앉기, 나란히 앉기 등 가장 다양한 방식으로 변주된다. 앉기의 방식은 외부 요인에 더욱 다채롭게 변주되고, 변수가 무한한 정원에서 더욱 넓고 진한 스펙트럼을 보인다.

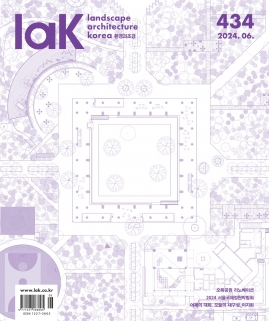

정원의 구조

정원에 제대로 앉아서 쉼을 즐기려면 공공장소이지만 어느 정도 사적인 공간으로 느껴져야 한다. 공공 공간에서 사적 영역을 형성하려면 가로, 세로 5m 정도의 공간이 필요하다. 이 정사각형 아홉 개를 3열, 3행으로 배열해 하나의 정방형 공간의 정원을 만들었다.

아홉 칸은 다섯 개의 앉는 칸과 비워진 네 개 칸으로 구성된다. 한 칸을 앉는 칸으로 사용하면 사이 한 칸은 비우는 방식이다. 그래야 다양한 쉼이 머무를 수 있다. 비워진 칸은 나와 타인의 거리이며, 작은 풍경을 위한 간격이기도 하다. 앉는 다섯 칸은 일종의 방으로 각기 다른 다섯 가지 방식의 앉기를 제안한다. 그 위치와 비워진 칸과의 작용에 따라 경험하는 풍경이 달라진다.

![[크기변환]SIT03.jpg](http://www.lak.co.kr/data/ebook_content/editor/20240605155801_bcrqxnme.jpg)

![[크기변환]SIT04.jpg](http://www.lak.co.kr/data/ebook_content/editor/20240605155801_ndnvqmen.jpg)

인간의 쉼

앉기의 방식은 크게 앉기, 같이 앉기, 따로 같이 앉기로 나뉜다. 세 가지 앉기 방식 내에서 다양한 변주를 통해 다섯 가지 방을 구성했다.

첫 번째 방은 따로 아늑하게 앉는 방이다. 가장 번잡한 위치에 놓은 이 방은 역설적이게도 벽처럼 높은 등받이와 칸막이를 두어 가장 사적이고 아늑하게 꾸렸다. 두 번째 방은 같이 자유롭게 앉는 방이다. 가운데 평상을 놓아 개인 또는 다수가 함께 앉을 수 있게 했다. 세 번째 방은 따로 같이 앉는 방이다. 자유롭게 움직일 수 있는 의자를 두었다. 정원의 중심에서 지나다니는 사람을 맞이하는 거실처럼 가장 규정되지 않은 자유롭게 열린 쉼의 공간이다. 네 번째 방은 따로 바라보며 앉는 방이다. 각기 다른 높이의 스탠드는 개인의 영역을 형성하고 사람들이 다양한 관점으로 한강을 바라보게 한다. 다섯 번째 방은 같이 나란히 앉는 방이다. 상대적으로 외진 위치의 방으로 뚝섬한강공원 본래 잔디밭에서 벌어지는 행태에 가장 가까운 활동들이 일어난다. 깊은 폭의 벤치는 사람들이 한참 앉아 한강을 바라보게 만든다.

아홉 칸의 정원을 다양한 방식으로 이어붙이면 선형공원, 근린공원, 도시 경관 등 수많은 형태로 변주할 수 있다. 이로써 앉는 정원은 공원, 도시, 경관으로 확장할 수 있는 최소 외부 공간의 단위가 된다.

자연의 쉼

우리는 정원의 꽃과 풀을 보고 예쁘다고 느낀다. 아름답고 화려한 정원일수록 일반적으로 관리가 많이 필요하다. 이는 즉 그냥 두면 자연이 우리가 아는 정원처럼 유지되지 않는다는 것을 의미한다. 꽃과 풀이 자란 자연의 모양을 그 자체로 받아들일 수 있는 정원을 조성하고자 했다. 특별한 수종보다 개망초, 마타리, 엉겅퀴, 개미자리처럼 길가에서 흔히 볼 수 있는 수종을 사용했다. 인간에 의해 수없이 변형되어 온 자연과 식물이 회복하며 자연 또한 쉼을 가지는 정원이 되기를 바랐다.

도시의 폐기물을 정원의 자원으로 활용해 여전히 살아가고 있음을 보여주고자 했다. 목재 잔재물로 만든 바이오차와 폐콘크리트, 폐석재를 활용했다. 도시의 폐기물은 정원에서 분류되고 정렬되어 자연에게 쉼을 제공하게 된다. 폐기된 것에서 나름대로의 역할을 되찾은 새로운 자연의 조각이 된 폐기물들로 낭만적인 암석정원을 연출했다.

서로의 영역을 존중함으로써 자연의 흙과 돌, 꽃과 풀은 본연의 상태로 돌아가 쉼을 가지고 인간에게 쉼의 즐거움을 제공한다. 자연의 쉼으로 채워진 네 개의 칸은 그 위치와 인간의 쉼의 모습에 따라 다양한 풍경을 연출한다. 이로써 아홉 칸이 비로소 채워지며 서로를 그 자체로 받아들이게 된다.

![[크기변환]SIT05.jpg](http://www.lak.co.kr/data/ebook_content/editor/20240610114718_qbpbsvxu.jpg)

설계 김영민, 김영찬

조성 바이런(김인호, 문선아, 강아람)

시공 공간시공 에이원

후원 예건

김영민은 서울시립대학교 조경학과 교수다. 학생을 가르치는 선생이고, 설계를 하는 조경가이며, 글을 쓰는 사람이다. 이론적 담론을 생산할 수 있는 설계를 추구하며, 설계를 각성시킬 수 있는 이론과 비평 작업을 해나가고자 한다.

김영찬은 극동대학교 환경디자인학과를 졸업 후 CA조경기술사사무소와 동심원조경기술사사무소에서 설계에 대한 업무 영역을 넓혀왔다. 현재는 바이런에서 소장으로 자리매김하며 새로운 공간에 대한 깊이 있는 고민과 풀어나가는 과정을 즐기고 있다.