-

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(7)

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(7)

주유가 오나라의 승리를 이끈 적벽대전의 현장 포기적벽조조는 기병, 보병, 수병 모두 83만의 병력을 일으켜 1백만이라 소문을 내고 오나라를 치려고 출병한다. 이에 맞선 주유는 화공할 계략을 세우며 만반의 준비를 갖춘다. 어느 날 주유는 조조의 수채를 바라보다가 갑작스레 선혈을 토하고 쓰러진다. 제갈량은 주유가 화공을 쓰려는데 동풍이 없어서 앓는 병이라고 주유의 마음을 꿰뚫어 본다. 제갈량은 일찍이 기문둔갑전서를 전수받아 호풍환우할 수 있다고 주유를 안심시키고, 남병산에 제단을 쌓아 동남풍을 빌어 하늘을 우러러 축수했다.숨 막히는 시간이 흘러 어느덧 3경(12시)이 되어갈 무렵부터 바람이 분다. 주유는 기쁨보다 두려움이 앞서 제갈량을 죽여 뒷날 후환을 없애리라 하고 서성 정봉을 불러 즉시 잡아 죽이라고 한다. 그러나 제갈량은 이미 마중 나온 조운의 호위를 받으며 유비진영으로 빠져나간 뒤였다. 주유는 황개를 선봉으로 화선을 타고 적벽을 향해 출발하고 전군이 뒤를 따랐다.� 화선 20척이 불을 내지르며 수채 안으로 몰려들자 조조의 전선들은 순식간에 불길에 휩싸였다. 전선은 모두 쇠고랑으로 묶여 있는 터라 피할 수도 없었다. 강에는 불길이 바람 따라 치달아 온천지가 시뻘건 불길로 가득했다. 조조의 대군은 창에 찔려 죽은 자, 화살에 맞아 죽은 자, 불에 타 죽은 자 등 그 수를 헤아릴 수 없었다. -황석영『삼국지』5권에서 요약-

-

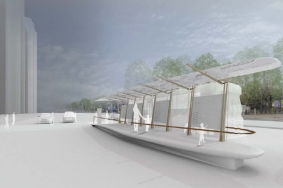

사상광장로 명품가로공원 조성 기본계획(안) 현상설계공모

사상광장로 명품가로공원 조성 기본계획(안) 현상설계공모

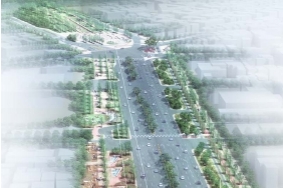

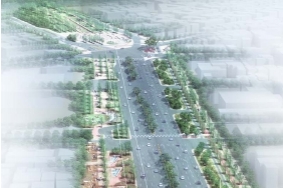

사상광장로, 자연과 문화가 공존하는 가로공원으로 변모될 예정부산광역시는 사상구 사상역에서 괘법교에 이르는 사상광장로 1.1㎞(폭 100m)를 명품가로공원으로 조성하기 위한 설계 현상공모를 진행, 심사위원회를 지난 8월 17일 개최하고 당선작을 발표하였다. 이번‘사상광장로 명품가로공원 조성사업’은 지하철과 시외버스터미널이 위치하고 특히 내년에 부산-김해 경전철이 개통되는 서부산의 중심권역으로 발전할 사상광장로를 대표적인 명소로 조성하고, 백양산과 낙동강을 연결하는 녹지축으로서의 기능을 부여하기 위해 추진되는 사업이다. 당선안으로 선정된‘금빛 모래 위, 숲으로 난 길’은단순히 가로수가 심겨진 보도와 차도로 나눠진 도로가 아닌 자연과 만나고 문화가 어우러진 생명력 넘치는 거리를 만드는 것을 컨셉으로 하였으며, 사상광장로를 금빛가람정원길, 푸른물결카페길, 사상광장길, 흰버들공원으로 나눠 특성화된 공간과 시설물을 설치해 매력 있는 경관을 만들도록 구상하였다. 또 버스와 택시, 자전거, 지하철 등과의 연계 및 야간경관조명, 유비쿼터스 체계 도입 등 시민들의 편의성을 증진시킬 수 있도록 제안하였다. _편집자주당선작금빛모래 위, 숲으로 난 길 Pre Urban Landscape(주)우리엔디자인펌설계참여자 _(주)우리엔디자인펌(강연주 대표, 박희성 소장, 윤성덕 실장, 박종완, 이경춘, 신희영 + PH6(조윤철 소장) + 능전종합건설(주)(고부규 대표)

-

2010 제1회 Barrier Free Design 공모전

2010 제1회 Barrier Free Design 공모전

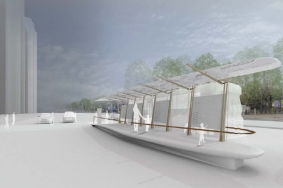

교통약자의 접근·이용·이동권 확보를 위한 한걸음보건복지부와 국토해양부가 공동 주최한 2010 제1회 Barrier Free Design 공모전이 개최되었다. 이번 공모전은 장애인, 노인 등이 도시, 교통수단, 건축물 등을 접근·이용·이동하는데 불편이 없는 생활환경의 구축 및 조성을 촉진하고자 2008년부터 시행하고 있는 “장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증제도”의 일환으로 장애인 및 고령자 등이 쉽게 접근하고 편리하게 이용할 수 있는 장애물 없는 생활환경의 창의적인 디자인을 발굴하기 위해 개최되었다. 건축물 부문과 가로디자인 부문으로 나뉘어 진행되었으며, 본지에서는 가로디자인 부문의 대상 1작품과 최우수상 2작품 등 총 3개 작품을 소개한다. -편집자 주-

대상 One day of Chulsu 철수의 하루김보람, 정재훈(명지대), 서재원(정림건축)최우수 To the starry Island ;그 ‘섬’에 가고싶다김학성, 윤용현, 김도운(홍익대)최우수강변에 살어리랏다김동우, 최문철(명지대)

-

2010 대구 공공디자인 공모전

2010 대구 공공디자인 공모전

대구의 이미지를 담은 공공시설물 및 공원 사인시스템 디자인대구광역시는 그간 별다른 특징이나 일관성 없이 제작, 설치되어온 각종 공공시설물과 공원 내의 사인시스템을 대구적인 이미지를 가진 건실한 디자인으로 업그레이드 시키고자 2010 대구 공공디자인 공모전을 열고 지난 8월 6일 도시디자인총괄본부 홈페이지를 통해 당선작을 발표하였다. 이번 공모전은 디자인의 개선이 시급하거나 시설물이 노후되어 교체시기가 임박한 관광안내소, 구두수선소, 산불감시초소 등의 ‘공공시설물 부문’과 종합안내, 개별안내, 출입구, 공공, 방향지시, 금지·주의사인 등 6종의 사인이 포함된 ‘공원사인시스템 부문’으로 나뉘어 진행되었다.심사결과 관광안내소 부문 최우수 1점과 가작 3점, 구두수선소 부문 최우수 1점과 가작 2점, 산불감시초소 부문 가작 2점, 공원 사인시스템 부문 최우수 1점과 가작 2점 등 총12점이 당선작으로 최종 선정되었다. 이에 관광안내소, 구두수선소, 공원사인시스템 부문의 최우수상 수상작을 소개한다. _ 편집자주

공원사인시스템최우수공원사인시스템 | (주)왼손잽이

공공시설물최우수 _ 관광안내소경험과 기억의 회화 | 최순용(더그라운드 스튜디오)

최우수 _ 구두수선소Sliding Booth | (주)랜드아트

-

제4회 경기도 공공디자인 공모전

제4회 경기도 공공디자인 공모전

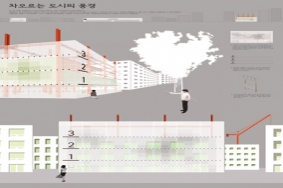

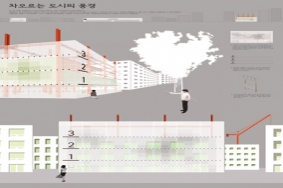

‘장벽을 없애는 소통하는 벽’을 주제로 개최된 제4회 경기도 공공디자인 공모전 수상작이 지난 9월 1일 발표되었다. 대표적인 경관 공해로 꼽히는 ‘방음벽’과 ‘공사 가림막’ 두 분야에서 우수한 디자인을 선정하기 위해 진행된 이번 공모전에는 총 329점의 작품이 접수되었으며, 예선과 본선을 거쳐 금상 2점, 은상 3점, 동상 5점, 특선 10점, 입선 18점 등 총 38점이 입상작으로 선정되었다.금상 수상작인 조경석((주)해솔건축), 최덕화(순천대 건축학부) 씨의 ‘Green Wall’은 주변과의 조화, 독특한 미감에서 높은 점수를 받았으며, 정대건(한양대 건축학과) 씨의 ‘차오르는 도시의 풍경’은 기술적 문제를 넘어선 적극적인 문제해결 정신이 좋은 평가를 받았다. 이에 금상을 수상한 두 작품을 소개한다. _ 편집자주

금상차오르는 도시의 풍경정대건(한양대학교 건축학과)금상Green Wall조경석((주)해솔건축), 최덕화(순천대학교 건축학부 디자인동아리HD)

-

2010 서울시 벤치·의자 디자인 공모

2010 서울시 벤치·의자 디자인 공모

서울시가 장애인, 노인, 어린이 등 사회적 약자와 소통하고, 도시자연환경과 조화되는 친환경적인 벤치·의자의 디자인 발굴을 위해 실시한 ‘시민이 만든 휴식, 2010 벤치·의자 디자인 공모’의 수상작이 지난 8월 3일 발표되었다. 안전하면서 사용이 쉽고 사회적 약자를 배려하여 평등한 환경을 제공하는 ‘유니버설 디자인’과 자연을 체험하고 사람의 건강에 유익한 친환경적이고 지속가능한 ‘그린 디자인’을 주제로 한 이번 공모전에는 총 430점이 접수된 가운데 금상 4, 은상 10, 동상 20, 입선 53점 등 총 87점이 수상작으로 선정되었다.심사위원장은 ‘(사)장애물없는생활환경시민연대’ 배융호 사무총장이 맡았으며, 심사위원으로 친환경 분야의 전문가, 디자인 전문가를 비롯해 전년도 수상자가 시민심사위원으로 참여해 공공 편의시설물 디자인에 시민들의 의견이 반영될 수 있는 계기가 되기도 했다.심사결과 유니버설 디자인 부문에는 윤학남·조현진 씨의 ‘Hangang Bench’와 김태민·박현우 씨의 ‘Tack Bench & Stool’ 2개 작품이, 그린 디자인 부문에는 서두원·정지훈 씨의 ‘Tube’와 전다혜 씨의 ‘Eco Bench’ 2개 작품이 각각 금상으로 선정되었다. 이에 본지는 각 부문 금상 수상작을 소개한다.

그린 디자인금상Eco Bench | 전다혜

금상Tube | 서두원, 정지훈

유니버설 디자인금상Hangang Bench | 윤학남, 조현진

금상Tack Bench & Stool | 김태민, 박현우

-

고정희의 식물이야기(6): 고대 약용식물 이야기 2, 한국 약초 오디세이

고정희의 식물이야기(6): 고대 약용식물 이야기 2, 한국 약초 오디세이

오래 된 약장손 위의 언니가 정신여중을 다녔는데, 그때는 제기동 근처에 학교가 있었던 것 같다. 사년 터울이니 언니가 중학생일 때 나는 초등학생이었고 방학 때 언니를 따라 가끔 정신여중에 갔었다. 언니가 방학동안 도서실에 다녔었던 것 같다. 지금처럼 놀 거리가 풍부하던 시절이 아니었고 과외나 학원도 없이 자유로운 몸이었으므로, 책을 좋아하고 언니를 좋아해서 귀찮게 따라갔었다. 도서실에서 책을 읽다가 지루해지면 혼자 제기동길을 어슬렁거렸던 기억이 난다. 약재상 구경을 나간 거였다. 한약은 그때까지 한 번도 먹어본 적이 없었지만 나무껍질 같은 것들을 수북하게 쌓아놓은 노점이며 어깨를 서로 맞대고 늘어서 있던 좁은 약방골목과 무엇보다도 독특한 향이, 책에서 읽은 아라비안나이트의 신기한 세계에 못지않아 보였다.나중에 카이로 등을 다니며 바자를 구경했지만 그때 느꼈던 약간의 두려움이 섞였던 경외감, 신비감은 다시 찾아오지 않았다. 귀국 후 제기동 약방골목이 그대로 있을 뿐 아니라 아예 명물이 된 것을 알고 꽤 반가워했었다.그때 이미 약령시라는 근사한 이름으로 불렸었는지는 기억에 없다. 약령시라는 어휘자체를 몰랐던 시절이다. 최근에 대구 약령시에 관한 기사가 보도되면서 처음으로 접하게 되었는데 알고 보니 약령시의 전통이 꽤 오래된 것이라고 한다. 약령시란 조선 후기에 형성, 발전된 향시의 일종으로서 한약을 채취하는 봄과 가을, 즉 음력으로 2월과 10월에 대대적으로 열린 약재시장이었다고 한다. 처음에는 대구, 원주, 전주, 공주, 진주, 청주, 충주 등의 도읍에 개설되었지만 약재의 출회가 많았던 대구, 전주, 원주의 약령시만이 제 기능을 하게 되었으며 일제 강점과 더불어 쇠퇴의 길을 걷게 되었다고 한다.

약령시가 발전하게 된 데에는 15~16세기에 비약적으로 발전한 한국 의학의 영향과 밀접한 관계가 있었다고 한다. 이 시기에 나온『향약집성방』,『향약채취월령』,『 의방유취』등의 의서는 의학 지식을 널리 보급시키는 데에 일조하였으며 특히『동의보감』의 출간으로 한국의학이 새로운 경지에 도달하게 되었다고 한다. 이 책들에 대한 이야기는 뒤에 하기로 한다. 같은 시기에 유럽에서 역시 파라셀수스Paracelsus며 히에로니무스Hieronymus 등 유명한 의사들이 배출되었고 의약제조법 관련 서적들이 연이어 선을 보였다. 15세기는 그런 시대였던 것 같다. 유럽이야기도 좀 더 미뤄야 할 것 같다.

십여 년 전 쯤 되었나 보다. 베를린의 한인상점에서 우연히 전통 약장을 보았다. 골동품은 아니고 분명 장식용의 모조품이었지만 반가운 나머지 구입해버렸다. 지금도 물론 그 약장을 가지고 있다. 서랍이 모두 마흔 여섯 개이고 각 서랍에는 한자로 약의 이름이 새겨져 있다. 굳이 한약 이름을 알고자 하지 않았고, 알았다 하더라도 약을 구할 수 있는 상황이 아니었기 때문에 약장을 가졌다는 사실만 즐거워하며 서랍마다 독일 허브를 채워 넣었었다. 최근에 그 약 이름들을 좀 유심히 살펴보게 되었다. 자세히 보니 필체가 상당히 조악하다는 게 눈에 띄었다. 필체 탓만 할 것이 아니라 나 또한 한자를 써 본지 오래된 터라 다 해독할 수가 없어서 옥편을 꺼내 먼지를 털었다. 약 이름은 모두 두 글자씩으로 되어 있는데, 어릴 때 제기동 추억을 제외한다면 한약과의 관계가 전무한 나로서는 한약이름은 모두 두 글자로 되어 있는 줄 알았다. 그런데 약을 찾다 보니 세 글자 이상으로 된 이름이 꽤 있고, 약장을 만드는 과정에서 편의상 두 글자로 생략한 것 같다. 예를 들면 천남성이 남성으로, 현호색이 현호로 표기되어 있다.

-

운현궁

운현궁

Unhyeongung운현궁은 서울특별시 종로구 운니동 114-10에 위치하며, 면적은 9,413㎡으로 조선조 제26대 임금인 고종의 잠저潛邸이자 흥선대원군의 사저로, 한국근대사의 유적 중에서 대원군의 정치활동 근거지로서 유서가 깊은 궁집宮家이다. 현재 경내에는 노안당, 노락당, 이로당, 수직사 등이 자연과 인공이 화합하는 순응의 미학을 공간적, 지형적으로 연계시키고 있다. 1977년 11월 22일 사적 257호로 지정되었다.

造營_ 서울특별시 종로구 운니동에 위치한 운현궁1은 조선조 제26대 임금인 고종의 잠저潛邸이자2 흥선대원군의 사저로3, 한국근대사의 유적 중에서 대원군의 정치활동의 근거지로서 유서 깊은 곳으로 역사적 상징성이 크다.4 운현궁 일원의 최초 조영 시기는 알 수 없지만 고종이 즉위한 해인 1863년 12월 9일 운현궁으로 승격되었으며, 1864년 1월 7일 조대비의 하교 하에 1만 7,830냥의 지원금으로 대대적인 신축과 보수가 이루어 졌다. 실제 1864년 3월 13일 노락당이, 1864년 3월 23일 노안당이 상량되었으며, 사당이 있는 동북측 영역은 1864년 6월 이전에 완성되었고, 경근문敬覲門, 공근문恭覲門도 이 시기에 조영되었다. 또한 이 기간에 고종이 어렸을 때 오르던 소나무에 정이품의 벼슬이 내려졌다. 또한 1866년 3월 21일에는 고종과 명성왕후의 가례를 운현궁에서 치루었다는 것으로 보아 이 기간 이전에 가례와 관련된 건물과 정원이 만들어졌을 것으로 추정된다. 혼례가 끝나고 고종과 명성왕후가 자주 들러 노락당에 거처함에 따라 별도의 안채가 필요하게 되어 1869년 이로당이 상량되었고, 북측 영역에 북정을 없애고 영로당, 관사 등이 조성되었다. 또한 1886년 손자 이준용이 문과에 급제하면서 현재의 양관자리에 송정사랑을 건립하였다. 양관의 경우 조영시기에 대한 논란이 많지만 이준용이 귀국하여 가세를 회복하였다

각주1. 흥선군의 사저가 운현궁으로 불리게 된 것은 1863년 12월 9일 흥선군을 흥선대원군으로, 부인 민씨를 부대부인으로 작호를 주는 교지가 내려진 때부터였다. 고종이 12살까지 살았던 운현궁은 철종 때 옛 관상감 터였던 운현궁에 왕기가 있다는 내용의 민요가 항간에 유행하였으며, 고종이 등극한 후 대원군이 운현궁 터를 다시 확장하였다. 운현(雲峴)이란 당시 서운관(書雲觀)이 있는 그 앞의 고개 이름이었으며,�서운관은 세조 때 관상감(觀象監)으로 개칭되었으나 별호로 그대로 통용되었다.2. 고종의 잠저는 당시 대왕대비 교지를 받들어 영의정 김좌근, 도승지 민치상, 기사관 박해철·김병익 등 일행이 명복(明福-고종의 이름)에게 익종의 대통을 계승토록 하기 위하여 고종을 맞이하러 최상급의 가마행렬을 갖추어 관현(觀峴)의 흥선군 사저에 갔을 때 흥선군의 위엄 있는 자세와 그의 둘째 아들인 명복의 천진스러웠던 모습에 대한 사실적 묘사에서 운현궁이 고종의 잠저였음을알 수 있다.3. 흥선대원군은 순조 20년(1820년)에 출생하여 고종 17년(1880년)에 왕실 가례소로서 건립한, 이른바 안동별궁(安東別宮)이 들어선 터에 있었던 궁집에서 성장하다가 정확한 일시는 알 수 없지만 정선방(貞善坊) 운현(雲峴)으로 이사하였다. 대원군 후손이 보존하던 현종이 내린 교지에는 1845년에 헌종이 현종(顯宗)릉을 지키는 수릉관인 흥선군 이하응(李昰應)에게 특별히 밭 50결(16만 3천7백 50평)과 노비 여섯 사람을 상으로 내렸다는 내용을 찾아볼 수 있다.4. 현재까지 운현궁에 관한 연구는 건축학분야가 주를 이루고 있는바, 구체적으로 서울특별시(1993), 신영훈(1998), 주남철(2001), 황진하(2001), 문화재청(2002), 배한선(2003), 박광제(2003), 강옥희(2007), 서울역사박물관(2008) 등이 있다. 단행본으로는 서울특별시(1993)가 운현궁에 대한 고문헌의 정리와 실측조사를 실시하였고, 류시원(1996)은 운현궁의 인물, 유물, 건물, 외부공간에 대한 전반적인 자료를 제시하였고, 신영훈(1998), 주남철(2001)은 건축물에 대한 건축학적 해석을 제시하였으며, 문화재청(2002)은 서울특별시(1993)보다 더 많은 자료로 고문헌의 정리와 양관 실측조사를 실시하였고, 박광제(2003)는 운현궁의 입지와 공간구성을 분석하였고,�서울역사박물관(2008)은 운현궁에 관한 인물, 건축물, 생활용품, 점경물 등을 정리 및 소개하였다.

-

구조로 보는 조경이야기(6): Villa Savoye의 옥상정원, 채워진 것과 비워진 것(3)

구조로 보는 조경이야기(6): Villa Savoye의 옥상정원, 채워진 것과 비워진 것(3)

빌라 사보아의 옥상정원옥상정원, 조경의 동네에서는 새롭지도 않은 주제인데, 80여 년 전에 지어진 건축가의 옥상정원이라 얼핏 보니 참으로 심심하기 그지없다. 바닥포장의 패턴도 영 허전하기만 하고 도입된 시설물(?)이라 해봐야 화단 두 개와 테이블 한 개가 고작이다. 모더니즘건축의 대가라더니 건축에만 신경을 썼는지 조경은 영 심심하기 그지없다. 오히려 비슷한 시기에 활동하던 벌 막스(Burle Marx)의 옥상정원이나, 비교적 최근의 것으로 켄 스미스(Ken Smith)의 MOMA옥상정원이 조경의 모더니즘을 더욱 잘 설명할 것만 같다. 예술로서 조경의 모더니즘, 추상의 재현이라는 주제는 흥미롭지만 디자인에서 과연 그것만이 전부일까? 이번에도 변함없이 질문을 던지며 시작하자.

사진 2를 보자. 건물의 서측에서 옥상정원을 향해 찍은 것이다. 2층의 새하얀 벽면의 개구부, 저 너머에 옥상정원이 위치한다. 헌데, 저 개구부 사이로 보이는 기둥들은 무슨 연유에서인지 다른 것들에 비해 두께(직경)가 절반에 가깝게 가늘어져 있다. 이유는 뭘까?

예상답변1. 그렇게 하는 것이 어느 편에서 보나 경쾌해 보이고, 또한 비례적으로 아름답기 때문이다.가능한 답변이다. 그런데 그 경쾌함이라고 하는 것은 대체 누구의 감각이며 또한 단순히 비례적으로 아름답다고 하는 것은 과연 어디로부터, 누구로부터 나온 이야기인가? 어쩌면 사람에 따라서는 기둥두께가 동일하게 두툼한 것이 오히려 ‘비례적으로 안정감 있다’고 생각할 수도 있지 않을까? 설계라는 것이 감각의 제국이 아닐진대 비례감, 조화감, 경쾌함 등의 형용언어로 정답을 대신하는 것은 무책임하다.

예상답변 2. 그렇다면 ‘구조공학적 측면에서 보면 이 기둥들은 더 이상 상부의 하중을 지탱할 필요가 없으므로 아래층의 것들보다 가늘어져도 되기 때문이다.’ 라는 대답은 어떠한지?역시 가능한 대답이다. 그런데 이 역시 “그렇다면 구태여 왜 가늘어져야 하느냐?”라는 첫 번째 질문을 또 다시 만날 수밖에 없다. 답을 찾는 와중에서 이처럼 우왕좌왕하는 것은 우리 스스로가 충분한 사유를 거치지 않고 성급한 마음에 그때그때의 감상에 의지하려는 습관 때문이다.

반복해서 말하지만, 우리의 작품읽기가 자칫 먼 나라 이웃나라의 어설픈 나의문화유산 답사기가 되지 않으려면 일단 질문에 대한 성급한 대답은 최대한 뒤로 유보하고, 작품에서 드러나는 요소들의 속성에 집중하여 부분이 전체 안에서 어쩔 수 없이 그 자리에 그 형편으로 있어야만 하는 이른바 ‘구조적인 이유’를 여러 가지 경로를 통해 찾아내는 것이 필요하다. 그러다보면 위 질문에 대한 답은 그 와중에 자연스레 ‘구조적인 관계’안에서 ‘발견’될 것이다. 어떻게 보면 이는 작품이 스스로 말을 해주는 것이기도 하다.

-

도심 텃밭의 가능성, 도시농업이 뜬다: 도시농업 관련 제도 및 법령

도심 텃밭의 가능성, 도시농업이 뜬다: 도시농업 관련 제도 및 법령

The System and Legislation Related to Urban Agriculture최근 들어 건강에 대한 관심 증대로 식단이 채식 위주로 바뀌는 등 식문화가 변하고 있는 가운데 기후변화나 고령화 문제에 대한 대책의 일환으로 도시농업이 세계적 흐름으로 자리 잡고 있다. 이러한 흐름 속에서 우리나라에서도 임대형 주말농장이나 텃밭에 대한 수요가 계속 늘고 있다. 영국, 독일, 일본 등 선진국에서는 거의 100년 전부터 시민이 도시에서 취미로 경작활동을 할 수 있게 법으로 보장하고 있다. 그러나 우리나라에서는 도시농업에 대한 일반시민의 관심이 크게 높아가고 있지만 도시농업의 근거법이 없는 실정이다.우리나라 중앙정부는 도시농업법을 제정하고 지방자치단체는 도시농업조례를 제정하여 도시농업을 활성화하고 예상되는 부작용을 사전에 방지해야 한다. 도시농업조례가 제정되고 이에 따라 도시 텃밭이 제도적으로 조성되면, 앞으로 도시 텃밭 이 하나의 도시 인프라로서 기능하게 될 것이다.

우리나라의 도시농업 관련 법도시농업이란 도시에서 이루어지는 모든 농업활동을 말한다. 도시농업은 개념적으로 다음의 넷으로 구분해볼 수 있다. 첫째, 텃밭 경작으로, 자신의 집 뜰에 스스로 먹을 요량으로 농작물을 기르는 형태이다. 테라스나 발코니 또는 옥상에서 채소를 가꾸는 것을포함한다. 둘째, 무단점유 도시농업으로, 남의 빈 땅을 무단 점유하여 농작물을 기르는 형태이다. 셋째, 상업적 도시농업으로, 도시에서 채소, 꽃, 가축 등을 상업적으로 생산하는 형태이다. 넷째, 취미농업으로, 합법적으로 구입했거나 임차한 토지에서 주로 여가활용 목적으로 농작물을 기르는 형태이다. 영국의 애롯트먼트allotment나 도시농장, 독일의 소정원kleingarten, 일본의 시민농원이 이런 형태의 도시농업이다. 우리나라 주말농장이나 서울시 농업기술센터에서 분양 하는 도시 텃밭도 여기에 속한다.

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(7)

주유가 오나라의 승리를 이끈 적벽대전의 현장 포기적벽조조는 기병, 보병, 수병 모두 83만의 병력을 일으켜 1백만이라 소문을 내고 오나라를 치려고 출병한다. 이에 맞선 주유는 화공할 계략을 세우며 만반의 준비를 갖춘다. 어느 날 주유는 조조의 수채를 바라보다가 갑작스레 선혈을 토하고 쓰러진다. 제갈량은 주유가 화공을 쓰려는데 동풍이 없어서 앓는 병이라고 주유의 마음을 꿰뚫어 본다. 제갈량은 일찍이 기문둔갑전서를 전수받아 호풍환우할 수 있다고 주유를 안심시키고, 남병산에 제단을 쌓아 동남풍을 빌어 하늘을 우러러 축수했다.숨 막히는 시간이 흘러 어느덧 3경(12시)이 되어갈 무렵부터 바람이 분다. 주유는 기쁨보다 두려움이 앞서 제갈량을 죽여 뒷날 후환을 없애리라 하고 서성 정봉을 불러 즉시 잡아 죽이라고 한다. 그러나 제갈량은 이미 마중 나온 조운의 호위를 받으며 유비진영으로 빠져나간 뒤였다. 주유는 황개를 선봉으로 화선을 타고 적벽을 향해 출발하고 전군이 뒤를 따랐다.� 화선 20척이 불을 내지르며 수채 안으로 몰려들자 조조의 전선들은 순식간에 불길에 휩싸였다. 전선은 모두 쇠고랑으로 묶여 있는 터라 피할 수도 없었다. 강에는 불길이 바람 따라 치달아 온천지가 시뻘건 불길로 가득했다. 조조의 대군은 창에 찔려 죽은 자, 화살에 맞아 죽은 자, 불에 타 죽은 자 등 그 수를 헤아릴 수 없었다. -황석영『삼국지』5권에서 요약-

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(7)

주유가 오나라의 승리를 이끈 적벽대전의 현장 포기적벽조조는 기병, 보병, 수병 모두 83만의 병력을 일으켜 1백만이라 소문을 내고 오나라를 치려고 출병한다. 이에 맞선 주유는 화공할 계략을 세우며 만반의 준비를 갖춘다. 어느 날 주유는 조조의 수채를 바라보다가 갑작스레 선혈을 토하고 쓰러진다. 제갈량은 주유가 화공을 쓰려는데 동풍이 없어서 앓는 병이라고 주유의 마음을 꿰뚫어 본다. 제갈량은 일찍이 기문둔갑전서를 전수받아 호풍환우할 수 있다고 주유를 안심시키고, 남병산에 제단을 쌓아 동남풍을 빌어 하늘을 우러러 축수했다.숨 막히는 시간이 흘러 어느덧 3경(12시)이 되어갈 무렵부터 바람이 분다. 주유는 기쁨보다 두려움이 앞서 제갈량을 죽여 뒷날 후환을 없애리라 하고 서성 정봉을 불러 즉시 잡아 죽이라고 한다. 그러나 제갈량은 이미 마중 나온 조운의 호위를 받으며 유비진영으로 빠져나간 뒤였다. 주유는 황개를 선봉으로 화선을 타고 적벽을 향해 출발하고 전군이 뒤를 따랐다.� 화선 20척이 불을 내지르며 수채 안으로 몰려들자 조조의 전선들은 순식간에 불길에 휩싸였다. 전선은 모두 쇠고랑으로 묶여 있는 터라 피할 수도 없었다. 강에는 불길이 바람 따라 치달아 온천지가 시뻘건 불길로 가득했다. 조조의 대군은 창에 찔려 죽은 자, 화살에 맞아 죽은 자, 불에 타 죽은 자 등 그 수를 헤아릴 수 없었다. -황석영『삼국지』5권에서 요약- 사상광장로 명품가로공원 조성 기본계획(안) 현상설계공모

사상광장로, 자연과 문화가 공존하는 가로공원으로 변모될 예정부산광역시는 사상구 사상역에서 괘법교에 이르는 사상광장로 1.1㎞(폭 100m)를 명품가로공원으로 조성하기 위한 설계 현상공모를 진행, 심사위원회를 지난 8월 17일 개최하고 당선작을 발표하였다. 이번‘사상광장로 명품가로공원 조성사업’은 지하철과 시외버스터미널이 위치하고 특히 내년에 부산-김해 경전철이 개통되는 서부산의 중심권역으로 발전할 사상광장로를 대표적인 명소로 조성하고, 백양산과 낙동강을 연결하는 녹지축으로서의 기능을 부여하기 위해 추진되는 사업이다. 당선안으로 선정된‘금빛 모래 위, 숲으로 난 길’은단순히 가로수가 심겨진 보도와 차도로 나눠진 도로가 아닌 자연과 만나고 문화가 어우러진 생명력 넘치는 거리를 만드는 것을 컨셉으로 하였으며, 사상광장로를 금빛가람정원길, 푸른물결카페길, 사상광장길, 흰버들공원으로 나눠 특성화된 공간과 시설물을 설치해 매력 있는 경관을 만들도록 구상하였다. 또 버스와 택시, 자전거, 지하철 등과의 연계 및 야간경관조명, 유비쿼터스 체계 도입 등 시민들의 편의성을 증진시킬 수 있도록 제안하였다. _편집자주당선작금빛모래 위, 숲으로 난 길 Pre Urban Landscape(주)우리엔디자인펌설계참여자 _(주)우리엔디자인펌(강연주 대표, 박희성 소장, 윤성덕 실장, 박종완, 이경춘, 신희영 + PH6(조윤철 소장) + 능전종합건설(주)(고부규 대표)

사상광장로 명품가로공원 조성 기본계획(안) 현상설계공모

사상광장로, 자연과 문화가 공존하는 가로공원으로 변모될 예정부산광역시는 사상구 사상역에서 괘법교에 이르는 사상광장로 1.1㎞(폭 100m)를 명품가로공원으로 조성하기 위한 설계 현상공모를 진행, 심사위원회를 지난 8월 17일 개최하고 당선작을 발표하였다. 이번‘사상광장로 명품가로공원 조성사업’은 지하철과 시외버스터미널이 위치하고 특히 내년에 부산-김해 경전철이 개통되는 서부산의 중심권역으로 발전할 사상광장로를 대표적인 명소로 조성하고, 백양산과 낙동강을 연결하는 녹지축으로서의 기능을 부여하기 위해 추진되는 사업이다. 당선안으로 선정된‘금빛 모래 위, 숲으로 난 길’은단순히 가로수가 심겨진 보도와 차도로 나눠진 도로가 아닌 자연과 만나고 문화가 어우러진 생명력 넘치는 거리를 만드는 것을 컨셉으로 하였으며, 사상광장로를 금빛가람정원길, 푸른물결카페길, 사상광장길, 흰버들공원으로 나눠 특성화된 공간과 시설물을 설치해 매력 있는 경관을 만들도록 구상하였다. 또 버스와 택시, 자전거, 지하철 등과의 연계 및 야간경관조명, 유비쿼터스 체계 도입 등 시민들의 편의성을 증진시킬 수 있도록 제안하였다. _편집자주당선작금빛모래 위, 숲으로 난 길 Pre Urban Landscape(주)우리엔디자인펌설계참여자 _(주)우리엔디자인펌(강연주 대표, 박희성 소장, 윤성덕 실장, 박종완, 이경춘, 신희영 + PH6(조윤철 소장) + 능전종합건설(주)(고부규 대표) 2010 제1회 Barrier Free Design 공모전

교통약자의 접근·이용·이동권 확보를 위한 한걸음보건복지부와 국토해양부가 공동 주최한 2010 제1회 Barrier Free Design 공모전이 개최되었다. 이번 공모전은 장애인, 노인 등이 도시, 교통수단, 건축물 등을 접근·이용·이동하는데 불편이 없는 생활환경의 구축 및 조성을 촉진하고자 2008년부터 시행하고 있는 “장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증제도”의 일환으로 장애인 및 고령자 등이 쉽게 접근하고 편리하게 이용할 수 있는 장애물 없는 생활환경의 창의적인 디자인을 발굴하기 위해 개최되었다. 건축물 부문과 가로디자인 부문으로 나뉘어 진행되었으며, 본지에서는 가로디자인 부문의 대상 1작품과 최우수상 2작품 등 총 3개 작품을 소개한다. -편집자 주- 대상 One day of Chulsu 철수의 하루김보람, 정재훈(명지대), 서재원(정림건축)최우수 To the starry Island ;그 ‘섬’에 가고싶다김학성, 윤용현, 김도운(홍익대)최우수강변에 살어리랏다김동우, 최문철(명지대)

2010 제1회 Barrier Free Design 공모전

교통약자의 접근·이용·이동권 확보를 위한 한걸음보건복지부와 국토해양부가 공동 주최한 2010 제1회 Barrier Free Design 공모전이 개최되었다. 이번 공모전은 장애인, 노인 등이 도시, 교통수단, 건축물 등을 접근·이용·이동하는데 불편이 없는 생활환경의 구축 및 조성을 촉진하고자 2008년부터 시행하고 있는 “장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증제도”의 일환으로 장애인 및 고령자 등이 쉽게 접근하고 편리하게 이용할 수 있는 장애물 없는 생활환경의 창의적인 디자인을 발굴하기 위해 개최되었다. 건축물 부문과 가로디자인 부문으로 나뉘어 진행되었으며, 본지에서는 가로디자인 부문의 대상 1작품과 최우수상 2작품 등 총 3개 작품을 소개한다. -편집자 주- 대상 One day of Chulsu 철수의 하루김보람, 정재훈(명지대), 서재원(정림건축)최우수 To the starry Island ;그 ‘섬’에 가고싶다김학성, 윤용현, 김도운(홍익대)최우수강변에 살어리랏다김동우, 최문철(명지대) 2010 대구 공공디자인 공모전

대구의 이미지를 담은 공공시설물 및 공원 사인시스템 디자인대구광역시는 그간 별다른 특징이나 일관성 없이 제작, 설치되어온 각종 공공시설물과 공원 내의 사인시스템을 대구적인 이미지를 가진 건실한 디자인으로 업그레이드 시키고자 2010 대구 공공디자인 공모전을 열고 지난 8월 6일 도시디자인총괄본부 홈페이지를 통해 당선작을 발표하였다. 이번 공모전은 디자인의 개선이 시급하거나 시설물이 노후되어 교체시기가 임박한 관광안내소, 구두수선소, 산불감시초소 등의 ‘공공시설물 부문’과 종합안내, 개별안내, 출입구, 공공, 방향지시, 금지·주의사인 등 6종의 사인이 포함된 ‘공원사인시스템 부문’으로 나뉘어 진행되었다.심사결과 관광안내소 부문 최우수 1점과 가작 3점, 구두수선소 부문 최우수 1점과 가작 2점, 산불감시초소 부문 가작 2점, 공원 사인시스템 부문 최우수 1점과 가작 2점 등 총12점이 당선작으로 최종 선정되었다. 이에 관광안내소, 구두수선소, 공원사인시스템 부문의 최우수상 수상작을 소개한다. _ 편집자주 공원사인시스템최우수공원사인시스템 | (주)왼손잽이 공공시설물최우수 _ 관광안내소경험과 기억의 회화 | 최순용(더그라운드 스튜디오) 최우수 _ 구두수선소Sliding Booth | (주)랜드아트

2010 대구 공공디자인 공모전

대구의 이미지를 담은 공공시설물 및 공원 사인시스템 디자인대구광역시는 그간 별다른 특징이나 일관성 없이 제작, 설치되어온 각종 공공시설물과 공원 내의 사인시스템을 대구적인 이미지를 가진 건실한 디자인으로 업그레이드 시키고자 2010 대구 공공디자인 공모전을 열고 지난 8월 6일 도시디자인총괄본부 홈페이지를 통해 당선작을 발표하였다. 이번 공모전은 디자인의 개선이 시급하거나 시설물이 노후되어 교체시기가 임박한 관광안내소, 구두수선소, 산불감시초소 등의 ‘공공시설물 부문’과 종합안내, 개별안내, 출입구, 공공, 방향지시, 금지·주의사인 등 6종의 사인이 포함된 ‘공원사인시스템 부문’으로 나뉘어 진행되었다.심사결과 관광안내소 부문 최우수 1점과 가작 3점, 구두수선소 부문 최우수 1점과 가작 2점, 산불감시초소 부문 가작 2점, 공원 사인시스템 부문 최우수 1점과 가작 2점 등 총12점이 당선작으로 최종 선정되었다. 이에 관광안내소, 구두수선소, 공원사인시스템 부문의 최우수상 수상작을 소개한다. _ 편집자주 공원사인시스템최우수공원사인시스템 | (주)왼손잽이 공공시설물최우수 _ 관광안내소경험과 기억의 회화 | 최순용(더그라운드 스튜디오) 최우수 _ 구두수선소Sliding Booth | (주)랜드아트 제4회 경기도 공공디자인 공모전

‘장벽을 없애는 소통하는 벽’을 주제로 개최된 제4회 경기도 공공디자인 공모전 수상작이 지난 9월 1일 발표되었다. 대표적인 경관 공해로 꼽히는 ‘방음벽’과 ‘공사 가림막’ 두 분야에서 우수한 디자인을 선정하기 위해 진행된 이번 공모전에는 총 329점의 작품이 접수되었으며, 예선과 본선을 거쳐 금상 2점, 은상 3점, 동상 5점, 특선 10점, 입선 18점 등 총 38점이 입상작으로 선정되었다.금상 수상작인 조경석((주)해솔건축), 최덕화(순천대 건축학부) 씨의 ‘Green Wall’은 주변과의 조화, 독특한 미감에서 높은 점수를 받았으며, 정대건(한양대 건축학과) 씨의 ‘차오르는 도시의 풍경’은 기술적 문제를 넘어선 적극적인 문제해결 정신이 좋은 평가를 받았다. 이에 금상을 수상한 두 작품을 소개한다. _ 편집자주 금상차오르는 도시의 풍경정대건(한양대학교 건축학과)금상Green Wall조경석((주)해솔건축), 최덕화(순천대학교 건축학부 디자인동아리HD)

제4회 경기도 공공디자인 공모전

‘장벽을 없애는 소통하는 벽’을 주제로 개최된 제4회 경기도 공공디자인 공모전 수상작이 지난 9월 1일 발표되었다. 대표적인 경관 공해로 꼽히는 ‘방음벽’과 ‘공사 가림막’ 두 분야에서 우수한 디자인을 선정하기 위해 진행된 이번 공모전에는 총 329점의 작품이 접수되었으며, 예선과 본선을 거쳐 금상 2점, 은상 3점, 동상 5점, 특선 10점, 입선 18점 등 총 38점이 입상작으로 선정되었다.금상 수상작인 조경석((주)해솔건축), 최덕화(순천대 건축학부) 씨의 ‘Green Wall’은 주변과의 조화, 독특한 미감에서 높은 점수를 받았으며, 정대건(한양대 건축학과) 씨의 ‘차오르는 도시의 풍경’은 기술적 문제를 넘어선 적극적인 문제해결 정신이 좋은 평가를 받았다. 이에 금상을 수상한 두 작품을 소개한다. _ 편집자주 금상차오르는 도시의 풍경정대건(한양대학교 건축학과)금상Green Wall조경석((주)해솔건축), 최덕화(순천대학교 건축학부 디자인동아리HD) 2010 서울시 벤치·의자 디자인 공모

서울시가 장애인, 노인, 어린이 등 사회적 약자와 소통하고, 도시자연환경과 조화되는 친환경적인 벤치·의자의 디자인 발굴을 위해 실시한 ‘시민이 만든 휴식, 2010 벤치·의자 디자인 공모’의 수상작이 지난 8월 3일 발표되었다. 안전하면서 사용이 쉽고 사회적 약자를 배려하여 평등한 환경을 제공하는 ‘유니버설 디자인’과 자연을 체험하고 사람의 건강에 유익한 친환경적이고 지속가능한 ‘그린 디자인’을 주제로 한 이번 공모전에는 총 430점이 접수된 가운데 금상 4, 은상 10, 동상 20, 입선 53점 등 총 87점이 수상작으로 선정되었다.심사위원장은 ‘(사)장애물없는생활환경시민연대’ 배융호 사무총장이 맡았으며, 심사위원으로 친환경 분야의 전문가, 디자인 전문가를 비롯해 전년도 수상자가 시민심사위원으로 참여해 공공 편의시설물 디자인에 시민들의 의견이 반영될 수 있는 계기가 되기도 했다.심사결과 유니버설 디자인 부문에는 윤학남·조현진 씨의 ‘Hangang Bench’와 김태민·박현우 씨의 ‘Tack Bench & Stool’ 2개 작품이, 그린 디자인 부문에는 서두원·정지훈 씨의 ‘Tube’와 전다혜 씨의 ‘Eco Bench’ 2개 작품이 각각 금상으로 선정되었다. 이에 본지는 각 부문 금상 수상작을 소개한다. 그린 디자인금상Eco Bench | 전다혜 금상Tube | 서두원, 정지훈 유니버설 디자인금상Hangang Bench | 윤학남, 조현진 금상Tack Bench & Stool | 김태민, 박현우

2010 서울시 벤치·의자 디자인 공모

서울시가 장애인, 노인, 어린이 등 사회적 약자와 소통하고, 도시자연환경과 조화되는 친환경적인 벤치·의자의 디자인 발굴을 위해 실시한 ‘시민이 만든 휴식, 2010 벤치·의자 디자인 공모’의 수상작이 지난 8월 3일 발표되었다. 안전하면서 사용이 쉽고 사회적 약자를 배려하여 평등한 환경을 제공하는 ‘유니버설 디자인’과 자연을 체험하고 사람의 건강에 유익한 친환경적이고 지속가능한 ‘그린 디자인’을 주제로 한 이번 공모전에는 총 430점이 접수된 가운데 금상 4, 은상 10, 동상 20, 입선 53점 등 총 87점이 수상작으로 선정되었다.심사위원장은 ‘(사)장애물없는생활환경시민연대’ 배융호 사무총장이 맡았으며, 심사위원으로 친환경 분야의 전문가, 디자인 전문가를 비롯해 전년도 수상자가 시민심사위원으로 참여해 공공 편의시설물 디자인에 시민들의 의견이 반영될 수 있는 계기가 되기도 했다.심사결과 유니버설 디자인 부문에는 윤학남·조현진 씨의 ‘Hangang Bench’와 김태민·박현우 씨의 ‘Tack Bench & Stool’ 2개 작품이, 그린 디자인 부문에는 서두원·정지훈 씨의 ‘Tube’와 전다혜 씨의 ‘Eco Bench’ 2개 작품이 각각 금상으로 선정되었다. 이에 본지는 각 부문 금상 수상작을 소개한다. 그린 디자인금상Eco Bench | 전다혜 금상Tube | 서두원, 정지훈 유니버설 디자인금상Hangang Bench | 윤학남, 조현진 금상Tack Bench & Stool | 김태민, 박현우 고정희의 식물이야기(6): 고대 약용식물 이야기 2, 한국 약초 오디세이

오래 된 약장손 위의 언니가 정신여중을 다녔는데, 그때는 제기동 근처에 학교가 있었던 것 같다. 사년 터울이니 언니가 중학생일 때 나는 초등학생이었고 방학 때 언니를 따라 가끔 정신여중에 갔었다. 언니가 방학동안 도서실에 다녔었던 것 같다. 지금처럼 놀 거리가 풍부하던 시절이 아니었고 과외나 학원도 없이 자유로운 몸이었으므로, 책을 좋아하고 언니를 좋아해서 귀찮게 따라갔었다. 도서실에서 책을 읽다가 지루해지면 혼자 제기동길을 어슬렁거렸던 기억이 난다. 약재상 구경을 나간 거였다. 한약은 그때까지 한 번도 먹어본 적이 없었지만 나무껍질 같은 것들을 수북하게 쌓아놓은 노점이며 어깨를 서로 맞대고 늘어서 있던 좁은 약방골목과 무엇보다도 독특한 향이, 책에서 읽은 아라비안나이트의 신기한 세계에 못지않아 보였다.나중에 카이로 등을 다니며 바자를 구경했지만 그때 느꼈던 약간의 두려움이 섞였던 경외감, 신비감은 다시 찾아오지 않았다. 귀국 후 제기동 약방골목이 그대로 있을 뿐 아니라 아예 명물이 된 것을 알고 꽤 반가워했었다.그때 이미 약령시라는 근사한 이름으로 불렸었는지는 기억에 없다. 약령시라는 어휘자체를 몰랐던 시절이다. 최근에 대구 약령시에 관한 기사가 보도되면서 처음으로 접하게 되었는데 알고 보니 약령시의 전통이 꽤 오래된 것이라고 한다. 약령시란 조선 후기에 형성, 발전된 향시의 일종으로서 한약을 채취하는 봄과 가을, 즉 음력으로 2월과 10월에 대대적으로 열린 약재시장이었다고 한다. 처음에는 대구, 원주, 전주, 공주, 진주, 청주, 충주 등의 도읍에 개설되었지만 약재의 출회가 많았던 대구, 전주, 원주의 약령시만이 제 기능을 하게 되었으며 일제 강점과 더불어 쇠퇴의 길을 걷게 되었다고 한다. 약령시가 발전하게 된 데에는 15~16세기에 비약적으로 발전한 한국 의학의 영향과 밀접한 관계가 있었다고 한다. 이 시기에 나온『향약집성방』,『향약채취월령』,『 의방유취』등의 의서는 의학 지식을 널리 보급시키는 데에 일조하였으며 특히『동의보감』의 출간으로 한국의학이 새로운 경지에 도달하게 되었다고 한다. 이 책들에 대한 이야기는 뒤에 하기로 한다. 같은 시기에 유럽에서 역시 파라셀수스Paracelsus며 히에로니무스Hieronymus 등 유명한 의사들이 배출되었고 의약제조법 관련 서적들이 연이어 선을 보였다. 15세기는 그런 시대였던 것 같다. 유럽이야기도 좀 더 미뤄야 할 것 같다. 십여 년 전 쯤 되었나 보다. 베를린의 한인상점에서 우연히 전통 약장을 보았다. 골동품은 아니고 분명 장식용의 모조품이었지만 반가운 나머지 구입해버렸다. 지금도 물론 그 약장을 가지고 있다. 서랍이 모두 마흔 여섯 개이고 각 서랍에는 한자로 약의 이름이 새겨져 있다. 굳이 한약 이름을 알고자 하지 않았고, 알았다 하더라도 약을 구할 수 있는 상황이 아니었기 때문에 약장을 가졌다는 사실만 즐거워하며 서랍마다 독일 허브를 채워 넣었었다. 최근에 그 약 이름들을 좀 유심히 살펴보게 되었다. 자세히 보니 필체가 상당히 조악하다는 게 눈에 띄었다. 필체 탓만 할 것이 아니라 나 또한 한자를 써 본지 오래된 터라 다 해독할 수가 없어서 옥편을 꺼내 먼지를 털었다. 약 이름은 모두 두 글자씩으로 되어 있는데, 어릴 때 제기동 추억을 제외한다면 한약과의 관계가 전무한 나로서는 한약이름은 모두 두 글자로 되어 있는 줄 알았다. 그런데 약을 찾다 보니 세 글자 이상으로 된 이름이 꽤 있고, 약장을 만드는 과정에서 편의상 두 글자로 생략한 것 같다. 예를 들면 천남성이 남성으로, 현호색이 현호로 표기되어 있다.

고정희의 식물이야기(6): 고대 약용식물 이야기 2, 한국 약초 오디세이

오래 된 약장손 위의 언니가 정신여중을 다녔는데, 그때는 제기동 근처에 학교가 있었던 것 같다. 사년 터울이니 언니가 중학생일 때 나는 초등학생이었고 방학 때 언니를 따라 가끔 정신여중에 갔었다. 언니가 방학동안 도서실에 다녔었던 것 같다. 지금처럼 놀 거리가 풍부하던 시절이 아니었고 과외나 학원도 없이 자유로운 몸이었으므로, 책을 좋아하고 언니를 좋아해서 귀찮게 따라갔었다. 도서실에서 책을 읽다가 지루해지면 혼자 제기동길을 어슬렁거렸던 기억이 난다. 약재상 구경을 나간 거였다. 한약은 그때까지 한 번도 먹어본 적이 없었지만 나무껍질 같은 것들을 수북하게 쌓아놓은 노점이며 어깨를 서로 맞대고 늘어서 있던 좁은 약방골목과 무엇보다도 독특한 향이, 책에서 읽은 아라비안나이트의 신기한 세계에 못지않아 보였다.나중에 카이로 등을 다니며 바자를 구경했지만 그때 느꼈던 약간의 두려움이 섞였던 경외감, 신비감은 다시 찾아오지 않았다. 귀국 후 제기동 약방골목이 그대로 있을 뿐 아니라 아예 명물이 된 것을 알고 꽤 반가워했었다.그때 이미 약령시라는 근사한 이름으로 불렸었는지는 기억에 없다. 약령시라는 어휘자체를 몰랐던 시절이다. 최근에 대구 약령시에 관한 기사가 보도되면서 처음으로 접하게 되었는데 알고 보니 약령시의 전통이 꽤 오래된 것이라고 한다. 약령시란 조선 후기에 형성, 발전된 향시의 일종으로서 한약을 채취하는 봄과 가을, 즉 음력으로 2월과 10월에 대대적으로 열린 약재시장이었다고 한다. 처음에는 대구, 원주, 전주, 공주, 진주, 청주, 충주 등의 도읍에 개설되었지만 약재의 출회가 많았던 대구, 전주, 원주의 약령시만이 제 기능을 하게 되었으며 일제 강점과 더불어 쇠퇴의 길을 걷게 되었다고 한다. 약령시가 발전하게 된 데에는 15~16세기에 비약적으로 발전한 한국 의학의 영향과 밀접한 관계가 있었다고 한다. 이 시기에 나온『향약집성방』,『향약채취월령』,『 의방유취』등의 의서는 의학 지식을 널리 보급시키는 데에 일조하였으며 특히『동의보감』의 출간으로 한국의학이 새로운 경지에 도달하게 되었다고 한다. 이 책들에 대한 이야기는 뒤에 하기로 한다. 같은 시기에 유럽에서 역시 파라셀수스Paracelsus며 히에로니무스Hieronymus 등 유명한 의사들이 배출되었고 의약제조법 관련 서적들이 연이어 선을 보였다. 15세기는 그런 시대였던 것 같다. 유럽이야기도 좀 더 미뤄야 할 것 같다. 십여 년 전 쯤 되었나 보다. 베를린의 한인상점에서 우연히 전통 약장을 보았다. 골동품은 아니고 분명 장식용의 모조품이었지만 반가운 나머지 구입해버렸다. 지금도 물론 그 약장을 가지고 있다. 서랍이 모두 마흔 여섯 개이고 각 서랍에는 한자로 약의 이름이 새겨져 있다. 굳이 한약 이름을 알고자 하지 않았고, 알았다 하더라도 약을 구할 수 있는 상황이 아니었기 때문에 약장을 가졌다는 사실만 즐거워하며 서랍마다 독일 허브를 채워 넣었었다. 최근에 그 약 이름들을 좀 유심히 살펴보게 되었다. 자세히 보니 필체가 상당히 조악하다는 게 눈에 띄었다. 필체 탓만 할 것이 아니라 나 또한 한자를 써 본지 오래된 터라 다 해독할 수가 없어서 옥편을 꺼내 먼지를 털었다. 약 이름은 모두 두 글자씩으로 되어 있는데, 어릴 때 제기동 추억을 제외한다면 한약과의 관계가 전무한 나로서는 한약이름은 모두 두 글자로 되어 있는 줄 알았다. 그런데 약을 찾다 보니 세 글자 이상으로 된 이름이 꽤 있고, 약장을 만드는 과정에서 편의상 두 글자로 생략한 것 같다. 예를 들면 천남성이 남성으로, 현호색이 현호로 표기되어 있다. 운현궁

Unhyeongung운현궁은 서울특별시 종로구 운니동 114-10에 위치하며, 면적은 9,413㎡으로 조선조 제26대 임금인 고종의 잠저潛邸이자 흥선대원군의 사저로, 한국근대사의 유적 중에서 대원군의 정치활동 근거지로서 유서가 깊은 궁집宮家이다. 현재 경내에는 노안당, 노락당, 이로당, 수직사 등이 자연과 인공이 화합하는 순응의 미학을 공간적, 지형적으로 연계시키고 있다. 1977년 11월 22일 사적 257호로 지정되었다. 造營_ 서울특별시 종로구 운니동에 위치한 운현궁1은 조선조 제26대 임금인 고종의 잠저潛邸이자2 흥선대원군의 사저로3, 한국근대사의 유적 중에서 대원군의 정치활동의 근거지로서 유서 깊은 곳으로 역사적 상징성이 크다.4 운현궁 일원의 최초 조영 시기는 알 수 없지만 고종이 즉위한 해인 1863년 12월 9일 운현궁으로 승격되었으며, 1864년 1월 7일 조대비의 하교 하에 1만 7,830냥의 지원금으로 대대적인 신축과 보수가 이루어 졌다. 실제 1864년 3월 13일 노락당이, 1864년 3월 23일 노안당이 상량되었으며, 사당이 있는 동북측 영역은 1864년 6월 이전에 완성되었고, 경근문敬覲門, 공근문恭覲門도 이 시기에 조영되었다. 또한 이 기간에 고종이 어렸을 때 오르던 소나무에 정이품의 벼슬이 내려졌다. 또한 1866년 3월 21일에는 고종과 명성왕후의 가례를 운현궁에서 치루었다는 것으로 보아 이 기간 이전에 가례와 관련된 건물과 정원이 만들어졌을 것으로 추정된다. 혼례가 끝나고 고종과 명성왕후가 자주 들러 노락당에 거처함에 따라 별도의 안채가 필요하게 되어 1869년 이로당이 상량되었고, 북측 영역에 북정을 없애고 영로당, 관사 등이 조성되었다. 또한 1886년 손자 이준용이 문과에 급제하면서 현재의 양관자리에 송정사랑을 건립하였다. 양관의 경우 조영시기에 대한 논란이 많지만 이준용이 귀국하여 가세를 회복하였다 각주1. 흥선군의 사저가 운현궁으로 불리게 된 것은 1863년 12월 9일 흥선군을 흥선대원군으로, 부인 민씨를 부대부인으로 작호를 주는 교지가 내려진 때부터였다. 고종이 12살까지 살았던 운현궁은 철종 때 옛 관상감 터였던 운현궁에 왕기가 있다는 내용의 민요가 항간에 유행하였으며, 고종이 등극한 후 대원군이 운현궁 터를 다시 확장하였다. 운현(雲峴)이란 당시 서운관(書雲觀)이 있는 그 앞의 고개 이름이었으며,�서운관은 세조 때 관상감(觀象監)으로 개칭되었으나 별호로 그대로 통용되었다.2. 고종의 잠저는 당시 대왕대비 교지를 받들어 영의정 김좌근, 도승지 민치상, 기사관 박해철·김병익 등 일행이 명복(明福-고종의 이름)에게 익종의 대통을 계승토록 하기 위하여 고종을 맞이하러 최상급의 가마행렬을 갖추어 관현(觀峴)의 흥선군 사저에 갔을 때 흥선군의 위엄 있는 자세와 그의 둘째 아들인 명복의 천진스러웠던 모습에 대한 사실적 묘사에서 운현궁이 고종의 잠저였음을알 수 있다.3. 흥선대원군은 순조 20년(1820년)에 출생하여 고종 17년(1880년)에 왕실 가례소로서 건립한, 이른바 안동별궁(安東別宮)이 들어선 터에 있었던 궁집에서 성장하다가 정확한 일시는 알 수 없지만 정선방(貞善坊) 운현(雲峴)으로 이사하였다. 대원군 후손이 보존하던 현종이 내린 교지에는 1845년에 헌종이 현종(顯宗)릉을 지키는 수릉관인 흥선군 이하응(李昰應)에게 특별히 밭 50결(16만 3천7백 50평)과 노비 여섯 사람을 상으로 내렸다는 내용을 찾아볼 수 있다.4. 현재까지 운현궁에 관한 연구는 건축학분야가 주를 이루고 있는바, 구체적으로 서울특별시(1993), 신영훈(1998), 주남철(2001), 황진하(2001), 문화재청(2002), 배한선(2003), 박광제(2003), 강옥희(2007), 서울역사박물관(2008) 등이 있다. 단행본으로는 서울특별시(1993)가 운현궁에 대한 고문헌의 정리와 실측조사를 실시하였고, 류시원(1996)은 운현궁의 인물, 유물, 건물, 외부공간에 대한 전반적인 자료를 제시하였고, 신영훈(1998), 주남철(2001)은 건축물에 대한 건축학적 해석을 제시하였으며, 문화재청(2002)은 서울특별시(1993)보다 더 많은 자료로 고문헌의 정리와 양관 실측조사를 실시하였고, 박광제(2003)는 운현궁의 입지와 공간구성을 분석하였고,�서울역사박물관(2008)은 운현궁에 관한 인물, 건축물, 생활용품, 점경물 등을 정리 및 소개하였다.

운현궁

Unhyeongung운현궁은 서울특별시 종로구 운니동 114-10에 위치하며, 면적은 9,413㎡으로 조선조 제26대 임금인 고종의 잠저潛邸이자 흥선대원군의 사저로, 한국근대사의 유적 중에서 대원군의 정치활동 근거지로서 유서가 깊은 궁집宮家이다. 현재 경내에는 노안당, 노락당, 이로당, 수직사 등이 자연과 인공이 화합하는 순응의 미학을 공간적, 지형적으로 연계시키고 있다. 1977년 11월 22일 사적 257호로 지정되었다. 造營_ 서울특별시 종로구 운니동에 위치한 운현궁1은 조선조 제26대 임금인 고종의 잠저潛邸이자2 흥선대원군의 사저로3, 한국근대사의 유적 중에서 대원군의 정치활동의 근거지로서 유서 깊은 곳으로 역사적 상징성이 크다.4 운현궁 일원의 최초 조영 시기는 알 수 없지만 고종이 즉위한 해인 1863년 12월 9일 운현궁으로 승격되었으며, 1864년 1월 7일 조대비의 하교 하에 1만 7,830냥의 지원금으로 대대적인 신축과 보수가 이루어 졌다. 실제 1864년 3월 13일 노락당이, 1864년 3월 23일 노안당이 상량되었으며, 사당이 있는 동북측 영역은 1864년 6월 이전에 완성되었고, 경근문敬覲門, 공근문恭覲門도 이 시기에 조영되었다. 또한 이 기간에 고종이 어렸을 때 오르던 소나무에 정이품의 벼슬이 내려졌다. 또한 1866년 3월 21일에는 고종과 명성왕후의 가례를 운현궁에서 치루었다는 것으로 보아 이 기간 이전에 가례와 관련된 건물과 정원이 만들어졌을 것으로 추정된다. 혼례가 끝나고 고종과 명성왕후가 자주 들러 노락당에 거처함에 따라 별도의 안채가 필요하게 되어 1869년 이로당이 상량되었고, 북측 영역에 북정을 없애고 영로당, 관사 등이 조성되었다. 또한 1886년 손자 이준용이 문과에 급제하면서 현재의 양관자리에 송정사랑을 건립하였다. 양관의 경우 조영시기에 대한 논란이 많지만 이준용이 귀국하여 가세를 회복하였다 각주1. 흥선군의 사저가 운현궁으로 불리게 된 것은 1863년 12월 9일 흥선군을 흥선대원군으로, 부인 민씨를 부대부인으로 작호를 주는 교지가 내려진 때부터였다. 고종이 12살까지 살았던 운현궁은 철종 때 옛 관상감 터였던 운현궁에 왕기가 있다는 내용의 민요가 항간에 유행하였으며, 고종이 등극한 후 대원군이 운현궁 터를 다시 확장하였다. 운현(雲峴)이란 당시 서운관(書雲觀)이 있는 그 앞의 고개 이름이었으며,�서운관은 세조 때 관상감(觀象監)으로 개칭되었으나 별호로 그대로 통용되었다.2. 고종의 잠저는 당시 대왕대비 교지를 받들어 영의정 김좌근, 도승지 민치상, 기사관 박해철·김병익 등 일행이 명복(明福-고종의 이름)에게 익종의 대통을 계승토록 하기 위하여 고종을 맞이하러 최상급의 가마행렬을 갖추어 관현(觀峴)의 흥선군 사저에 갔을 때 흥선군의 위엄 있는 자세와 그의 둘째 아들인 명복의 천진스러웠던 모습에 대한 사실적 묘사에서 운현궁이 고종의 잠저였음을알 수 있다.3. 흥선대원군은 순조 20년(1820년)에 출생하여 고종 17년(1880년)에 왕실 가례소로서 건립한, 이른바 안동별궁(安東別宮)이 들어선 터에 있었던 궁집에서 성장하다가 정확한 일시는 알 수 없지만 정선방(貞善坊) 운현(雲峴)으로 이사하였다. 대원군 후손이 보존하던 현종이 내린 교지에는 1845년에 헌종이 현종(顯宗)릉을 지키는 수릉관인 흥선군 이하응(李昰應)에게 특별히 밭 50결(16만 3천7백 50평)과 노비 여섯 사람을 상으로 내렸다는 내용을 찾아볼 수 있다.4. 현재까지 운현궁에 관한 연구는 건축학분야가 주를 이루고 있는바, 구체적으로 서울특별시(1993), 신영훈(1998), 주남철(2001), 황진하(2001), 문화재청(2002), 배한선(2003), 박광제(2003), 강옥희(2007), 서울역사박물관(2008) 등이 있다. 단행본으로는 서울특별시(1993)가 운현궁에 대한 고문헌의 정리와 실측조사를 실시하였고, 류시원(1996)은 운현궁의 인물, 유물, 건물, 외부공간에 대한 전반적인 자료를 제시하였고, 신영훈(1998), 주남철(2001)은 건축물에 대한 건축학적 해석을 제시하였으며, 문화재청(2002)은 서울특별시(1993)보다 더 많은 자료로 고문헌의 정리와 양관 실측조사를 실시하였고, 박광제(2003)는 운현궁의 입지와 공간구성을 분석하였고,�서울역사박물관(2008)은 운현궁에 관한 인물, 건축물, 생활용품, 점경물 등을 정리 및 소개하였다. 구조로 보는 조경이야기(6): Villa Savoye의 옥상정원, 채워진 것과 비워진 것(3)

빌라 사보아의 옥상정원옥상정원, 조경의 동네에서는 새롭지도 않은 주제인데, 80여 년 전에 지어진 건축가의 옥상정원이라 얼핏 보니 참으로 심심하기 그지없다. 바닥포장의 패턴도 영 허전하기만 하고 도입된 시설물(?)이라 해봐야 화단 두 개와 테이블 한 개가 고작이다. 모더니즘건축의 대가라더니 건축에만 신경을 썼는지 조경은 영 심심하기 그지없다. 오히려 비슷한 시기에 활동하던 벌 막스(Burle Marx)의 옥상정원이나, 비교적 최근의 것으로 켄 스미스(Ken Smith)의 MOMA옥상정원이 조경의 모더니즘을 더욱 잘 설명할 것만 같다. 예술로서 조경의 모더니즘, 추상의 재현이라는 주제는 흥미롭지만 디자인에서 과연 그것만이 전부일까? 이번에도 변함없이 질문을 던지며 시작하자. 사진 2를 보자. 건물의 서측에서 옥상정원을 향해 찍은 것이다. 2층의 새하얀 벽면의 개구부, 저 너머에 옥상정원이 위치한다. 헌데, 저 개구부 사이로 보이는 기둥들은 무슨 연유에서인지 다른 것들에 비해 두께(직경)가 절반에 가깝게 가늘어져 있다. 이유는 뭘까? 예상답변1. 그렇게 하는 것이 어느 편에서 보나 경쾌해 보이고, 또한 비례적으로 아름답기 때문이다.가능한 답변이다. 그런데 그 경쾌함이라고 하는 것은 대체 누구의 감각이며 또한 단순히 비례적으로 아름답다고 하는 것은 과연 어디로부터, 누구로부터 나온 이야기인가? 어쩌면 사람에 따라서는 기둥두께가 동일하게 두툼한 것이 오히려 ‘비례적으로 안정감 있다’고 생각할 수도 있지 않을까? 설계라는 것이 감각의 제국이 아닐진대 비례감, 조화감, 경쾌함 등의 형용언어로 정답을 대신하는 것은 무책임하다. 예상답변 2. 그렇다면 ‘구조공학적 측면에서 보면 이 기둥들은 더 이상 상부의 하중을 지탱할 필요가 없으므로 아래층의 것들보다 가늘어져도 되기 때문이다.’ 라는 대답은 어떠한지?역시 가능한 대답이다. 그런데 이 역시 “그렇다면 구태여 왜 가늘어져야 하느냐?”라는 첫 번째 질문을 또 다시 만날 수밖에 없다. 답을 찾는 와중에서 이처럼 우왕좌왕하는 것은 우리 스스로가 충분한 사유를 거치지 않고 성급한 마음에 그때그때의 감상에 의지하려는 습관 때문이다. 반복해서 말하지만, 우리의 작품읽기가 자칫 먼 나라 이웃나라의 어설픈 나의문화유산 답사기가 되지 않으려면 일단 질문에 대한 성급한 대답은 최대한 뒤로 유보하고, 작품에서 드러나는 요소들의 속성에 집중하여 부분이 전체 안에서 어쩔 수 없이 그 자리에 그 형편으로 있어야만 하는 이른바 ‘구조적인 이유’를 여러 가지 경로를 통해 찾아내는 것이 필요하다. 그러다보면 위 질문에 대한 답은 그 와중에 자연스레 ‘구조적인 관계’안에서 ‘발견’될 것이다. 어떻게 보면 이는 작품이 스스로 말을 해주는 것이기도 하다.

구조로 보는 조경이야기(6): Villa Savoye의 옥상정원, 채워진 것과 비워진 것(3)

빌라 사보아의 옥상정원옥상정원, 조경의 동네에서는 새롭지도 않은 주제인데, 80여 년 전에 지어진 건축가의 옥상정원이라 얼핏 보니 참으로 심심하기 그지없다. 바닥포장의 패턴도 영 허전하기만 하고 도입된 시설물(?)이라 해봐야 화단 두 개와 테이블 한 개가 고작이다. 모더니즘건축의 대가라더니 건축에만 신경을 썼는지 조경은 영 심심하기 그지없다. 오히려 비슷한 시기에 활동하던 벌 막스(Burle Marx)의 옥상정원이나, 비교적 최근의 것으로 켄 스미스(Ken Smith)의 MOMA옥상정원이 조경의 모더니즘을 더욱 잘 설명할 것만 같다. 예술로서 조경의 모더니즘, 추상의 재현이라는 주제는 흥미롭지만 디자인에서 과연 그것만이 전부일까? 이번에도 변함없이 질문을 던지며 시작하자. 사진 2를 보자. 건물의 서측에서 옥상정원을 향해 찍은 것이다. 2층의 새하얀 벽면의 개구부, 저 너머에 옥상정원이 위치한다. 헌데, 저 개구부 사이로 보이는 기둥들은 무슨 연유에서인지 다른 것들에 비해 두께(직경)가 절반에 가깝게 가늘어져 있다. 이유는 뭘까? 예상답변1. 그렇게 하는 것이 어느 편에서 보나 경쾌해 보이고, 또한 비례적으로 아름답기 때문이다.가능한 답변이다. 그런데 그 경쾌함이라고 하는 것은 대체 누구의 감각이며 또한 단순히 비례적으로 아름답다고 하는 것은 과연 어디로부터, 누구로부터 나온 이야기인가? 어쩌면 사람에 따라서는 기둥두께가 동일하게 두툼한 것이 오히려 ‘비례적으로 안정감 있다’고 생각할 수도 있지 않을까? 설계라는 것이 감각의 제국이 아닐진대 비례감, 조화감, 경쾌함 등의 형용언어로 정답을 대신하는 것은 무책임하다. 예상답변 2. 그렇다면 ‘구조공학적 측면에서 보면 이 기둥들은 더 이상 상부의 하중을 지탱할 필요가 없으므로 아래층의 것들보다 가늘어져도 되기 때문이다.’ 라는 대답은 어떠한지?역시 가능한 대답이다. 그런데 이 역시 “그렇다면 구태여 왜 가늘어져야 하느냐?”라는 첫 번째 질문을 또 다시 만날 수밖에 없다. 답을 찾는 와중에서 이처럼 우왕좌왕하는 것은 우리 스스로가 충분한 사유를 거치지 않고 성급한 마음에 그때그때의 감상에 의지하려는 습관 때문이다. 반복해서 말하지만, 우리의 작품읽기가 자칫 먼 나라 이웃나라의 어설픈 나의문화유산 답사기가 되지 않으려면 일단 질문에 대한 성급한 대답은 최대한 뒤로 유보하고, 작품에서 드러나는 요소들의 속성에 집중하여 부분이 전체 안에서 어쩔 수 없이 그 자리에 그 형편으로 있어야만 하는 이른바 ‘구조적인 이유’를 여러 가지 경로를 통해 찾아내는 것이 필요하다. 그러다보면 위 질문에 대한 답은 그 와중에 자연스레 ‘구조적인 관계’안에서 ‘발견’될 것이다. 어떻게 보면 이는 작품이 스스로 말을 해주는 것이기도 하다. 도심 텃밭의 가능성, 도시농업이 뜬다: 도시농업 관련 제도 및 법령

The System and Legislation Related to Urban Agriculture최근 들어 건강에 대한 관심 증대로 식단이 채식 위주로 바뀌는 등 식문화가 변하고 있는 가운데 기후변화나 고령화 문제에 대한 대책의 일환으로 도시농업이 세계적 흐름으로 자리 잡고 있다. 이러한 흐름 속에서 우리나라에서도 임대형 주말농장이나 텃밭에 대한 수요가 계속 늘고 있다. 영국, 독일, 일본 등 선진국에서는 거의 100년 전부터 시민이 도시에서 취미로 경작활동을 할 수 있게 법으로 보장하고 있다. 그러나 우리나라에서는 도시농업에 대한 일반시민의 관심이 크게 높아가고 있지만 도시농업의 근거법이 없는 실정이다.우리나라 중앙정부는 도시농업법을 제정하고 지방자치단체는 도시농업조례를 제정하여 도시농업을 활성화하고 예상되는 부작용을 사전에 방지해야 한다. 도시농업조례가 제정되고 이에 따라 도시 텃밭이 제도적으로 조성되면, 앞으로 도시 텃밭 이 하나의 도시 인프라로서 기능하게 될 것이다. 우리나라의 도시농업 관련 법도시농업이란 도시에서 이루어지는 모든 농업활동을 말한다. 도시농업은 개념적으로 다음의 넷으로 구분해볼 수 있다. 첫째, 텃밭 경작으로, 자신의 집 뜰에 스스로 먹을 요량으로 농작물을 기르는 형태이다. 테라스나 발코니 또는 옥상에서 채소를 가꾸는 것을포함한다. 둘째, 무단점유 도시농업으로, 남의 빈 땅을 무단 점유하여 농작물을 기르는 형태이다. 셋째, 상업적 도시농업으로, 도시에서 채소, 꽃, 가축 등을 상업적으로 생산하는 형태이다. 넷째, 취미농업으로, 합법적으로 구입했거나 임차한 토지에서 주로 여가활용 목적으로 농작물을 기르는 형태이다. 영국의 애롯트먼트allotment나 도시농장, 독일의 소정원kleingarten, 일본의 시민농원이 이런 형태의 도시농업이다. 우리나라 주말농장이나 서울시 농업기술센터에서 분양 하는 도시 텃밭도 여기에 속한다.

도심 텃밭의 가능성, 도시농업이 뜬다: 도시농업 관련 제도 및 법령

The System and Legislation Related to Urban Agriculture최근 들어 건강에 대한 관심 증대로 식단이 채식 위주로 바뀌는 등 식문화가 변하고 있는 가운데 기후변화나 고령화 문제에 대한 대책의 일환으로 도시농업이 세계적 흐름으로 자리 잡고 있다. 이러한 흐름 속에서 우리나라에서도 임대형 주말농장이나 텃밭에 대한 수요가 계속 늘고 있다. 영국, 독일, 일본 등 선진국에서는 거의 100년 전부터 시민이 도시에서 취미로 경작활동을 할 수 있게 법으로 보장하고 있다. 그러나 우리나라에서는 도시농업에 대한 일반시민의 관심이 크게 높아가고 있지만 도시농업의 근거법이 없는 실정이다.우리나라 중앙정부는 도시농업법을 제정하고 지방자치단체는 도시농업조례를 제정하여 도시농업을 활성화하고 예상되는 부작용을 사전에 방지해야 한다. 도시농업조례가 제정되고 이에 따라 도시 텃밭이 제도적으로 조성되면, 앞으로 도시 텃밭 이 하나의 도시 인프라로서 기능하게 될 것이다. 우리나라의 도시농업 관련 법도시농업이란 도시에서 이루어지는 모든 농업활동을 말한다. 도시농업은 개념적으로 다음의 넷으로 구분해볼 수 있다. 첫째, 텃밭 경작으로, 자신의 집 뜰에 스스로 먹을 요량으로 농작물을 기르는 형태이다. 테라스나 발코니 또는 옥상에서 채소를 가꾸는 것을포함한다. 둘째, 무단점유 도시농업으로, 남의 빈 땅을 무단 점유하여 농작물을 기르는 형태이다. 셋째, 상업적 도시농업으로, 도시에서 채소, 꽃, 가축 등을 상업적으로 생산하는 형태이다. 넷째, 취미농업으로, 합법적으로 구입했거나 임차한 토지에서 주로 여가활용 목적으로 농작물을 기르는 형태이다. 영국의 애롯트먼트allotment나 도시농장, 독일의 소정원kleingarten, 일본의 시민농원이 이런 형태의 도시농업이다. 우리나라 주말농장이나 서울시 농업기술센터에서 분양 하는 도시 텃밭도 여기에 속한다.