조경학과 학생들이 대상지를 이해하기 위해 답사를 다녀오는 것처럼 국문학과 학생들도 작가와 작품을 이해하기 위해(혹은 밤샘 술자리에 대한 그럴듯한 핑계를 대기 위해) 문학의 고향을 찾는다. 하지만 의도한 것과 반대의 경험을 하기도 한다. 지난해 나는 우연히 청양에 들렀다가 내가 사랑하는 시의 고향을 영영 잃어버린 느낌을 받았다. 아무것도 비추지 않는 얼어붙은 호수에 헛되이 돌멩이를 던지며 “네 이름을 부르는 일이 그러했다”고 담담하게 고백하는 나희덕의 시 ‘천장호에서’를 읽으며 과거에 나는 누군가의 이름을 떠올리곤 했다. 그런데 이제 천장호에는 적막 대신 거대하고 시뻘건 청양고추·구기자 조형물과 뜬금없이 하늘로 승천하고 있는 용 한 마리가 세워져 있다. 이 끔찍한 기억 덕분에 나는 이번 달에 세운상가 활성화를 위한 국제공모를 다루면서 늦기 전에 세운상가를 꼭 가봐야겠다고 마음먹었다.

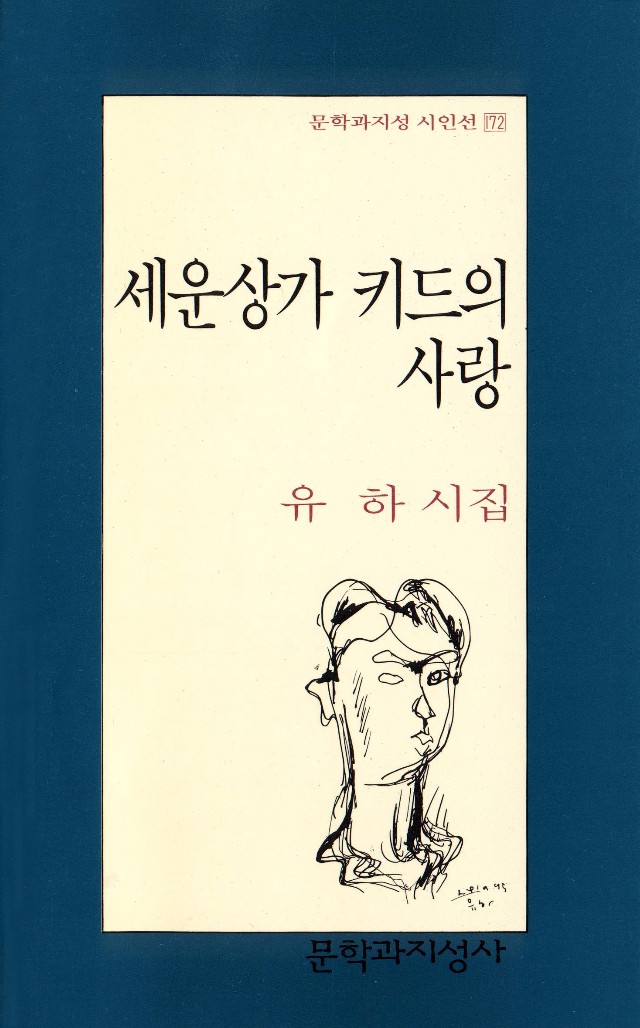

나는 서울에 있는 대학에 입학하기 전까지 줄곧 시골에서 살았던 터라 아쉽게도 세운상가에 대한 추억도, 찾아가 본 적도 없었다. 그래서인지 이 시골뜨기에게 유하의 『세운상가 키드의 사랑』은 참 이해하기 어려운 정서의 시집이었다. 지금은 시인보다는 영화감독으로 더 유명한 그는 자신의 시와 영화에서 줄곧 과거의 서울에 대한 향수를 노래해왔다. 최근작 ‘강남 1970’에서는 1970년대 초 강남의 재개발을, ‘말죽거리 잔혹사’에서는 1970년대 말죽거리(양재동) 일대의 풍경을, ‘바람부는 날이면 압구정동에 가야한다’에서는 1990년대의 압구정동을 스케치했다. 하지만 그가 묘사하는 도시의 풍경은 사실 그렇게 아름답지 않다. 오히려 ‘욕망의 통조림 공장’1이나 ‘쩝쩝대는 파리크라상, 흥청대는 현대백화점, 느끼한 면발 만다린, 영계들의 애마 스쿠프, 꼬망딸레부 앙드레 곤드레 만드레 부띠끄, 무지개표 콘돔 평화이발소, 이럇샤이마세 구정 가라, 오케’2 등으로 표현되는 세속적이고 속물적인 욕망으로 넘쳐나는 공간이다. 그가 영화에서 묘사하는 공간에도 언제나 폭력과 부패가 넘친다.

그런데도 그의 시를 읽다보면 혐오의 감정 속에 왠지 모를 그리운 마음이 뒤섞인다. 『세운상가 키드의 사랑』에서도 마찬가지다. 그는 세운상가에 대해 ‘욕망의 이름으로 나를 찍어낸 곳’3, ‘고담시市에 뒹구는 쓰레기들의 환희, 유혹’4이라고 표현하면서도 ‘난 모든 종류의 위반을 사랑했고 버려진 욕설과 은어만을 사랑했다’5고 고백한다. 이 모순된 감정은 특히 시집에 마지막으로 수록된 시 ‘모텔, 카사블랑카’에서 ‘세월의 불안, 경멸과 모독, 기다림 따위들을 견디며 난 길 위의 먼지 묻은 사과를, 형편없는 푸른 사과를 산다’는 구절로 압축된다. 시금털털할 것이 분명한 형편없는 푸른 사과를 사는 시인의 감정은 무엇일까? 나는 그의 시를 읽으며 공존할 수 없는 양가감정 사이에서 헤매다가도 ‘흠집 많은 중고 제품들의 거리에서 한없이 위안받았네 나 이미, 그때 돌이킬 수 없이 목이 쉰 야외 전축이었기에’6라는 아름다운 시구에서는 알듯 말 듯한 기분이 들곤 했다.

지난 주말 세운상가를 답사하면서 시인이 표현한 감정을 어렴풋이 느꼈다. 페인트칠이 누더기처럼 지저분하게 벗겨진 건물 외벽, 많이 훼손되어 바스라질 것 같은 시멘트 계단, 비아그라, 흥분제, 도청장치, DVD, CCTV를 모두 파는 정체를 알 수 없는 으슥한 상점, 건물 주변으로 다닥다닥 붙은 허름한 건물들 사이로 길게 누워있는 세운상가는 과거라는 행성에 불시착한 은하철도999를 현실 세계에 옮겨 온 것 같은 분위기였다. 처음 세운상가 입구에 들어설 때는 ‘여기서 걷다가 어디 이상한 골목에 끌려가 장기를 떼이고 버려지는 게 아닐까’하는 무서운 상상에 진저리를 치기도 했다. 하지만 막상 안쪽으로 진입하니 좁은 골목 사이로 오토바이와 트럭이 끊임없이 들락날락 거리며 무언가를 날랐다. 칼빵(?)이 한두 개쯤 있는 무서운 얼굴일 것이라 생각했던 정체불명의(?) 상점 상인들은 평범한 인상이었다. 세운상가 건물 중 가장 낡고 허름한 진양상가에서는 그 어둡고 쇠락한 건물 속에서 꽃을 팔고 있었다(세운상가 일대에서 본 가장 이질적인 풍경이었다).

한동안 세운상가는 불도저식으로 밀어붙인 성급한 행정과 건축가의 의도가 충분히 구현되지 못한 실패한 건축으로 인식되었다. 지역 슬럼화의 원인으로 지적되며 철거의 위기에 놓이기도 했다. 일정 부분 맞는 평가다. 하지만 그 B급의 정서가 없었다면 세운상가가 지금처럼 영세한 부품 가게, 특수 용품점, 소규모 작업공장 등을 하나로 품는 독특한 장소성을 가진 공간으로 남을 수 있었을까? 오피스텔 단지와 공원으로 바뀐 세운상가를 상상하는 것은 천장호에 세워진 고추와 용 조형물을 보는 것만큼이나 어색하다. 더디고 완벽하진 않겠지만 철거 대신 활성화를 택한 세운상가의 미래를 응원한다. 그리고 활성화 과정에서 특유의 B급 정서를 잃지 않았으면 한다. 세운상가엔 ‘시금털털한 푸른 사과만큼의 희망이 있’7으므로.