기사리스트

- [CODA] 기록과 기억

- 그녀가 속삭였다. “조경 잡지라고 첫 장부터 마지막까지 조경 이야기만 해대면 재미없어. 읽는 사람들이 현기증 나지 않겠어. 좀 다른 이야기를 해봐. 머리는 쥐어뜯으라고 있는 게 아니야.” 그래서 아예 다른 방향으로 궁리를 시작하다가, 문득 그를 떠올렸다. 어느 해, 아버지가 한 단체의 장을 맡게 되었다. 돈이 되는 감투가 아니었고, 도리어 돈과 시간과 노력을 봉사의 마음으로 쏟아 부어야 하는 자리였다. 대학에 다니던 아들은 휴학을 하고 막 공익근무를 시작한 때였고, 딸은 그 해 갓 대학에 입학했다. 아버지는 자신도 결과적으로 공익근무를 하게 된 셈이라며, 잠시 다른 일을 하더라도 원래의 본분을 잊지 말자며 한 가지 제안을 한다. 800쪽에 달하는 앤디 워홀의 일기를 나누어 번역하자는 것. 아들이 400쪽을, 딸이 250쪽을, 아버지가 150쪽을 맡기로 공평하게(?) 분량 분담도 마쳤다. 그리고 아들은 약속대로 1년 만에 자신 몫의 번역을 마쳤다. 하지만 딸은 다른 대학에 진학하기 위해 반수를 하느라, 아버지는 단체의 회장 일에 치여 약속을 지키지 못했다. 결국 아들이 1년의 시간을 더 투자해 800쪽의 번역을 혼자 마무리해냈다. 아버지는 미안한 마음을 담아 1년 동안 앤디 워홀처럼 일기를 쓰겠노라, ‘다시’ 약속을 했다. 그리곤 약속을 지켰다. 꼬박 1년 동안 200자 원고지 5,000매에 달하는 일기를 써내려갔고, 한 권의 두툼한 일기장이 완성된 지 4년 만에 그 일기를 한 권의 책으로 펴냈다. 가로 165mm, 세로 210mm인 그 책의 두께는 무려 45mm에 달한다. 거의 『환경과조경』 4권의 두께와 맞먹는다. 편집된 분량은 총 845쪽, 그러나 책값은 놀랍게도 19,500원. 2004년 1월 1일부터 12월 31일까지의 365일 중에서 꼭 3일이 빠지는 362일의 기록을 담고 있는 그 책은 2009년 3월 10일 『통의동에서 책을 짓다』란 제목으로 세상에 나왔다. 일간지에도 블로그에도 꽤 많은 리뷰 글이 실려 있어, 아마 직접 읽어 본 분들도 적지 않을 것 같다. 나는 이 책이 출간된 지 4년 후, 일기가 쓰인 시점으로부터는 꼭 10년 만인 2013년에 읽기 시작했다. “읽기 시작했다”고 표현한 것은 약간 색다른 읽기 방식을 취했 때문이다. 월요일부터 금요일까지, 매일 점심식사 후 1시부터 해당 날짜의 일기를 읽어나갔다. 즉 2013년 3월 2일에 2004년 3월 2일 대목을 읽었다. 3월 3일의 내용이 궁금해도 참았고, 어떤 날은 내용이 너무 짧아 아쉬움에 입맛만 다셨다. 월요일에는 이전 주의 토요일과 일요일 치를 한꺼번에 읽었다. 하지만 이 경건한(?) 책 읽기 의식은 열두 달 내내 지속되지 못했다. 일단 출발이 1월이 아닌 3월이었고, 11월 중순경 사무실을 옮기면서 그 책을 집으로 옮겨버렸기 때문이다. 결국 11월 하순과 12월의 일기는 아주 빠르게 눈으로 훑고 말았다. 물론 중간에 빼먹은 날도 부지기수다. 책의 지은이는 홍지웅, ‘열린책들’이란 출판사의 대표다. 출판인의 일기이니, 당연히 예상되는 책의 기획 과정과 한 권의 책이 독자의 손에 들어가기까지의 세세한 편집 및 마케팅 과정에 대한 언급도 빼곡히 담겨 있지만, 누구를 만나 무엇을 했고, 심지어 점심값을 얼마나 지불했고, 부조금을 얼마 냈는지까지, 2004년을 살아낸 한 사람의 시시콜콜하고 내밀한 일상이 담백하게 담겨 있다. 게다가 미술은 물론 건축에 대한 전문가 못지않은 식견이 상당한 지면을 차지하고 있다. 2004년에 파주출판도시의 열린책들 사옥과 마포구 서교동에 자리한 서울북인스티튜트의 건축 과정에 그가 관여한 덕분이다. 특히나 서울북인스티튜트는 부지 선정 단계부터 일기에 담겨 있어, 때론 흥미로운 건설지처럼 읽히기도 한다. 참고로, 앤디 워홀의 일기는 아들의 단독 번역으로 『앤디 워홀 일기』(홍예빈 역, 미메시스, 2009)라는 제목으로 출판되었다. 여기까지 써놓고 교정을 보느라 마무리를 미루어 놓았는데, 더 이상 글이 써지지 않는다. 멍하니 뉴스 속보를 클릭하는 횟수만 잦아질 뿐…. 2014년 4월 16일의 일기엔 무엇을 써야 할까? 아니 무엇인가를 쓸 수 있을까? 막막하고 먹먹하다. 처음엔 어느 출판인의 1년의 기록을 바탕으로 기억을 돕는 기록의 중요성을 이야기하려고 했다. 아무리 정보의 홍수 시대라고 해도, 또 개인의 사소한(?) 기록이라고 하더라도 충분히 유의미하고 중요할 수 있다는 점을 말하려 했다. 조경가들의 (프로젝트) 기록도 공유되기를 희망한다는 바람도 쓰려 했다. “그들이 설계하는 법”과 같은 디자인 노트뿐만 아니라, 중요 프로젝트의 일지도 어떤 방식으로든 기록되고 공유된 다면 유용하지 않을까 싶었다. 그러나 2014년 4월 16일 세월호의 기록이 넘쳐나는 지금, 가장 필요한 것은 기록도 기억도 아닌 ‘기적’뿐이다. “그럴수록 더 꼼꼼히 기록하고 기억해야 해. 잊지 말아야해”라는 목소리가 환청처럼 들려온다.

- [조경가의 서재] 책 속의 풍경

- 첫 번째 책.1 주문은 모른다. 어쩌다 날게 되었다. 조지는 다섯 개의 꽃이 그려진 낡은 마법 침대 위에서 내려다보는 마을이 신기하다. 달님이 쟁반만한 노오란 밤, 등불을 들고 침대 주위로 온 난쟁이들과 요정들 모두에게 책을 읽어주었다. 붉은 빛이 도는 까만 밤하늘을 깃털처럼 날아 조지는 여행을 하고 있었다. 길 잃은 호랑이와 지친 기러기, 보물을 숨긴 해적을 그 여행길에서 만났고, 돌고래를 타고 수면 위를 튀어 오르는 것은 정말 즐거운 일이었다. 그래서 그랬나. 침대가 젖곤했다. 마녀들은 또 얼마나 유쾌한지. 그 모든 게 중고가게에서 사온 마법 침대 덕분이다. 혹 모른다. 당신도 당신 침대의 주문을 알아낸다면 조지처럼 누워서 멀리멀리 여행을 떠날 수 있을지. 두 번째 책.2 구름이 붉게 물들기 시작하는 산길, 앨버트는 발을 헛디뎠다. “만지작 반지작 번지작 호 이!” 또는 “배뱅글 비빙글 빙구리 세 니!” 그도 아니면 “차카치 키키키 파티티 넘 디!” 구름 위에 내려앉았다. 구름 침대에서 자고, 밥 먹고, 비구름 타고 올라 뛰어 내리기도 하고, 천둥이라도 치면 힘껏 떠들며 노래했다. 빗속을 수영하는 구름 나라. 앨버트는 달빛 흐린 청동 빛 하늘에서 불빛 가득한 도시를 내려다보며 엄마 아빠가 보고팠고, 구름 나라의 여왕은 바람에게 부탁해 앨버트를 집으로 돌려 보내준다. “히 호 번지작 반지작 만지작” 아니면, “니 세 빙구리 비빙글 배뱅글”도 아니면 “디 넘 파티티 키키키 치카치”라는 주문으로…. 엄마 아빠에게 돌아왔지만, 가끔 앨버트는 혼자서 주문을 읊조리고는 한다. 세 번째 책.3 어지러운 배관 사이로 마녀와 새, 고양이와 부엉이, 꽃과 구름, 말 탄 기사와 성, 사다리를 타고 오르는 풍선을 물끄러미 쳐다보는 토끼들이 있다. 이 즐거운 배관 위에 셜리의 목욕탕이 있다. 셜리는 엄마가 하는 말이 하나도 귀에 들어오지 않는다. 까무룩 엄마의 잔소리가 멀어진다. 장난감 오리를 타고 수챗구멍으로 빠져나와 멋진 갑옷을 입은 기사와 황금 왕관을 쓴 왕, 나풀거리는 고깔모자를 쓴 왕비가 사는 성으로, 흰 꽃이 만발한 숲과 노오란 들판을 가로질러 갔다. 연꽃이 한창인 못 위에서 오리배를 타고 왕비와 왕을 물에 빠트리며 놀았다. 왕은 못에 빠지면서도 빙그레 웃어주었다. “이런, 온통 물투성이네!” 욕조의 물 위에는 점박이 오리와 빗, 거품비누 병이 여전히 둥둥 떠 있고, 엄마는 셜리를, 셜리는 엄마를 물끄러미 쳐다본다. 네 번째 책.4 봄, 존 패트릭 노먼 맥헤너시는 동트는 어둑한 아침 학교에 가려고 집을 나섰지만 하수구를 빠져나온 악어를 만난다. 가방을 물고 놓아주지 않는 악어와 지각과 거짓말을 했다고 벌주는 악어 입을 가진 선생님. 여름, 존 패트릭 노먼 맥헤너시는 해가림한 등교길에서 바지를 물어뜯는 심술쟁이 사자를 만나 지각을 한다. 학교에서는 사자보다 더 크게 소리치는 선생님이 있다. 가을, 존 패트릭 노먼 맥헤너시는 다리위에서 집채만한 파도를 만났고, 거인처럼 커져버린 선생님에게 벌을 받는다. 겨울, 존 패트릭 노먼 맥헤너시는 잿빛 풍경을 가로질러 무사히 등교했지만 선생님은 털북숭이 고릴라에게 붙잡혀 있었다. “이 동네 천장에 커다란 털북숭이 고릴라 따위는 살지 않아요. 선생님.” 다음 날도 존 패트릭 노먼 맥헤너시는 학교에 가려고 길을 나선다. 다섯 번째 책.5 보통 꼬마 에드와르도는 콧수염 아저씨로부터 버릇없다는, 파마머리 아줌마로부터 시끄럽다는, 노란머리 엄마로부터 심술궂다는, 안경 쓴 할아버지로부터 사납다는, 머리띠 두른 할머니로부터 엉망이라는, 곱슬머리 아저씨로부터 지저분하다는 꾸중을 듣고 세상에서 제일가는 말썽쟁이가 되었다. 그리고 어느 날 에드와르도는 화분을 찼고, 개한테 물을 끼얹고, 창밖으로 물건을 버리고, 파리떼를 피해 물에 빠지고, 아이를 밀쳤지만. 정원을 잘 가꾼다고, 동물을 잘 돌본다고, 방을 잘 치운다고, 깨끗하다고, 아이들을 잘 돌본다는 칭찬을 듣고 세상에서 가장 사랑스러운 아이가 되었다. 에드와르도는 보통 아이다. 이수학은 성균관대학교 조경학과를 졸업하고, 이원조경에서 4년 동안 일했다. 프랑스 라빌레뜨 건축학교와 고등사회과학대학원이 공동 개설한 ‘정원·경관·지역’ 데으아(D.E.A.) 학위를 했고, 현재 아뜰리에나무를 꾸리고 있다.

- 김중업박물관 개관 & 4회 안양공공예술프로젝트

- 기억과 소통의 매개체 네 번째 안양공공예술프로젝트(이하 APAP)가 시작됐다. 지난 3월 28일 열린 개막식을 시작으로 약 2개월에 걸쳐 ‘퍼블릭 스토리’라는 주제를 가지고 행사가 진행된다. 총 27개 팀의 국내외 작가들이 24개 작품과 프로그램을 선보였는데, 최근 리모델링을 완료한 김중업박물관을 중심으로 펼쳐져 눈길을 끈다. 이번 APAP가 김중업박물관에 무게를 두고 박물관 개관에 맞춰 개막식을 연 것은 주로 신작을 소개하는 기존 공공예술 행사와 달리 리모델링과 리스토리텔링을 통해 안양이라는 지역의 가치를 재조명하는 데 목표를 두고 있기 때문이다. 지역적, 문화적, 역사적 맥락을 심도 있게 파악하고 그 가치를 작품에 담아 공공예술 본연의 기능을 확장하고자 한 것이다. 이를 통해 시민들의 공감대를 형성하려 했던 주최 측의 고민이 엿보인다. 김중업박물관은 유유산업 공장을 리모델링한 건물로, 1세대 건축가로 잘 알려진 김중업의 생애와 작품 세계를 담은 김중업관과 안양의 역사를 담은 안양사지관 등 5개 건물이 예술 작품과 어우러지며 한 공간에 자리를 잡고 있다. 거장의 작품을 만나는 기회뿐만 아니라 지역의 역사를 배우는 장이 마련되어 있어, 안양의 지역성을 바탕으로 한 예술 작품에 대한 시민의 이해를 높이는 데 도움이 된다. 살아 움직이는 예술 작품 이번 프로젝트의 가장 큰 목표는 시민의 참여를 이끌어내는 것이다. 그만큼 시민들이 참여하고 즐길 수 있는 다양한 접근을 시도했다. 먼저 안양 파빌리온 내에 예술 작품에 대한 일반인의 이해를 높일 공공예술 전문 도서관을 마련하고, 전문 해설사를 양성해 APAP의 지난 8년간의 작업들을 관람하는 투어 프로그램을 마련해 운영하고 있다. 4회 APAP에서 선보이는 작품의 특징은 생명력을 가지고 곳곳에서 시민들과 호흡한다는 점이다. 후지코 나카야Fujiko Nakaya와 더블네거티브스 아키텍처doubleNegatives Architecture의 작품 “무MU”가 대표적이다. 김중업박물관 마당에서 발굴된 고려 안양사 터 위로 펼쳐지는 안개를 연출한 것으로, 손바닥 위를 구르는 수은의 형체와 움직임을 모방했다. 이 안개는 장소의 지형과 기상 정보에 따라 변하도록 설계되었다. 이는 특별한 작품으로 인식되기보다 공간 속에 녹아 풍경을 만드는 요소로 인식되며, 아이들에게는 자연 현상을 체험하는 놀이 공간을 만들어주기도 한다. “보물과 역사, 운명으로 통하는 입구와 다리 그리고 비법을 찾아 성스러운 광야를 헤매다”(오노레 도Honoréd’ 작)라는 조금 긴 이름의 작품도 사람이 접근하면 움직임을 보인다. 모래자루와 주차 차단기를 이용해 접근을 제한하는 유적지와 사람의 관계를 다시금 생각해보게 하는 다리를 만들었다. 이 모래자루로 이루어진 다리를 이용하면 차단기가 길을 막기도 하고 열어주기도 한다. 김중업박물관의 문화누리관 안팎과 박물관 마당 등 총 세 군데에 설치되어 유적지의 과거와 안양의 현재를 이어주고 있다. 이외에도 김중업박물관과 안양파빌리온을 비롯한 안양예술공원 주변 곳곳 실내외에서 생동하는 작품들을 만나볼 수 있다. 도시에서 시민과 함께하다 지난 2005년 첫 선을 보인 APAP는 이후 다양한 영역의 공공예술을 안양과 접목하려 시도했지만, 시민들의 큰 호응을 얻지 못한 채 명맥을 이어왔다. 이번 APAP는 시민들이 다양한 활동을 할 수 있는 공간과의 연계를 한층 강조했다. 예술 작품이 안양의 정체성을 반영하고, 지역이 가진 가치를 재발견해 시민들에게 와 닿도록 하는 전략을 세운 것이다. 더불어 감상의 대상으로서가 아니라 새로운 활동의 기회로 다가가 시민들의 눈높이에 맞추고자 했다. 행사 일정은 중반으로 접어들었지만, APAP가 그리는 긴 여정은 새로운 국면에 접어들었다. 도시를 대상으로 하는 공공예술 프로젝트는 지속 가능성이 요구되고, 이를 위해서는 도시의 변화와 시민의 요구를 민감하게 감지해야 한다. 빠르게 변하는 도시에서 공공예술이 어떻게 진화할지 귀추가 주목된다.

- 환태평양 커뮤니티 디자인 네트워크

- 2014년 3월 타이완에서 개최된 제9회 PRCDNPacific Rim Community Design Network1에는 미국, 캐나다, 홍콩 등 환태평양 지역 여러 국가에서 참여형 커뮤니티 디자인 및 계획과 관련된 다양한 분야의 전문가, 계획가, 디자이너, 활동가 등 수백여 명이 참여하였다. 컨퍼런스는 3월 14일부터 18일까지 5일간 진행되었는데, 참가자가 사전에 관심이 있는 네 개 주제의 워크숍 중 하나를 선택한 후 동일한 워크숍 참가자 그룹이 한 팀이 되어 담당 코디네이터들과 3일(14~16일)동안 현장 방문, 워크숍, 발표, 토론을 이어나가는 방식으로 진행되었다. 필자는 워크숍 2(New ruralism experiments)에 참가하였는데 체험 프로그램과 발표, 토론 시간이 꽤 다양하고 짜임새 있게 구성되어, 같은 관심사를 가진 여러 나라의 전문가들과 경험과 생각을 상세히 공유할 수 있었다. 이후 17~18일에는 국립타이완대학교 국제컨퍼런스홀에서 참여자가 모두 모여 빅 테이블Big Table 행사를 진행했다. 각 그룹별로 참여자 전체가 3일간 함께 토론한 주제에 대해 발표하여 다른 그룹의 내용을 서로 공유할 수 있었다. 이밖에 기조강연, 포스터 전시, 각종 부대 행사가 함께 펼쳐졌다. 컨퍼런스는 “매력적인 풀뿌리: 사회 정의와 생물다양성”이라는 주제와 네 가지 세부 주제를 바탕으로 한 워크숍으로 진행되었다. Workshop 2의 주제, 새로운 농촌주의 필자가 참여했던 워크숍 2의 주제는 “새로운 농촌주의 실험들New ruralism experiments”이었다. 그룹의 대표인 쉥린창Shenglin Chang 교수는 뉴 어바니즘New Urbanism으로 불리는 정책보다는 오히려 지역을 보존하고 도시에서 농사를 짓는 것과 같은 일련의 사회문화적인 변화는 뉴루럴리즘New ruralism의 관점으로 보는 것이 더 적절하다는 의견을 피력했다. 도시농업, 타이베이 시내의 해피 팜 타이완 타이베이 시에서는 개발 예정 부지나 임시적으로 비어있는 도로, 유휴공간, 옥상, 주차장 등 공공 오픈스페이스를 주민들이 창조적으로 개입하여 변화시키는 사업을 진행하고 있다. 대표적으로 그리닝 스팟Greening spot 프로젝트를 꼽을 수 있다. 이 프로젝트는 타이완대학교, NGO, 청년계획가, 전문가와 지역 주민이 함께 참여하여, 단순히 공간을 디자인하는 것을 넘어 지역과 주민들의 역사(삶)까지도 디자인에 포함시켰다. 예를 들어 언제든지 휴식 시간에 공원에 오면 잔디벤치에 누워 책을 볼 수 있도록 한 것이나, 서점의 마크를 바닥면에 디자인하여 흥미를 유발한 점, 서점지도를 공원에 배치하여 공원을 방문하는 사람들에게 지역을 홍보한 것, 소설 속에 등장하는 식물 소재를 공원에서 직접 볼 수 있도록 식재한 것 등은 모두 마을에 독서 분위기가 퍼지길 바라는 주민의 요구가 구체적으로 반영된 것이다. 또한, 해피 팜Happy Farm에서의 농업 활동은 지역 주민에게 공동의 관심사를 제공하였고, 지역 주민들이 여가 시간을 이용하여 모일 수 있는 소통의 장으로 활용되고 있다. 이곳에서 지역 사회가 소통하고, 세대가 소통하고 있었다. URSUrban Regeneration Stations = YOURS 도시 재생과 문화적 창의성, 지역성이 결합된 URS 공간은 타이베이 시내에 총 7곳이 조성되어 있다. 타이베이 시의 UROUrban Regeneration Office에서 2010년에 URS 계획을 수립한 뒤 공간을 제공하였고, 2012년에 URS의 효율성을 더욱 확대하기 위해 URS 파트너 계획을 세워 시민, 전문가, 민간 단체 등이 도시 재생에 대한 창의적인 아이디어를 제공하도록 유도하고 있다. 역사가 오래된 건축물이 밀집된 타이베이 구도심의 건조 식품, 중의학 약초, 섬유 판매상 등이 몰려있는 상업 공간에 문화·예술 관련 상점들이 유입되고 있는 과정에서 URS는 그 거점이 되고 있다. URS 공간은 현존하는 지역의 역사적 산업인 중의학 약재, 건조 식품, 패브릭 상점 등을 함께 운영하기도 하고, 디자인·건축·예술 등 다양한 분야의 젊은 창작자, 지역 주민들을 위한 오픈스페이스, 문화·생활공간(도서관, 갤러리, 스튜디오, 극장 등)을 제공하고 있다. 이 중 URS 27은 상업 지역의 폐선 부지로, 현재는 개발 전까지 다양한 주제로 전시 공간 연출이 진행되고 있다. 우리가 방문했을 때는 도시농업을 주제로 건축자재를 재활용하여 만든 ‘타이베이 그린팩토리’ 파빌리온을 전시하고 있었다. 블루 맥파이 티애그리컬처, 핑린 핑린Pinglin은 타이베이 시내에서 2시간가량 떨어져 있는 작은 농촌 마을이다. 차 산업이 쇠퇴하자 지역 주민과 전문가들은 지역 산업과 경제를 살리고자 블루 맥파이 티애그리컬처Blue Magpie TEAgriculture 프로젝트를 시작했다. 블루 맥파이는 이 지역에 자생하는 새의 이름에서 따온 것이다. 지속가능한 지역 산업의 발전을 위해서 이 프로젝트를 통해 제품 디자인, 마케팅, 지역투어, 장기 계획 수립, 자원 활동 계획, 지역 차 농사에 대한 직업 훈련 등을 지속적으로 개발하여 산업화하고 있다. 또한 방문객을 대상으로 DIY 방식의 차 만들기, 마을을 돌며 차 상점에서 스탬프 받기 등 지역 투어 프로그램을 개발하여 지역 산업 활성화에 기여하고 있다. 주목할 점은 연구자들이 단순히 컨설턴트 입장에서 제안만 하는 것이 아니라 대학생들이 지역에 직접 들어가 지역 주민과 소통하고 연구한 결과를 하나의 모델(예를 들어 사회적 기업의 형태)로 만들어낸 점이다. 여기에서 생산된 차는 인근 시내의 카페들과 연계된 네트워크를 구축하고 있었다. 그 사례지로 ‘두 티Do Tea’ 카페를 방문하였는데, 이곳은 전통적인 차를 주재료로 한 음료를 판매하면서 현대적인 문화(브레이크댄스, 레게 댄스 등의 무료 강습)를 결합시켜 이색적인 복합 공간으로 활용되고 있었다. 마치며 도시는 신자유주의 물결이 가져온 전반적인 사회 가치와 도시개발 패러다임의 변환 속에서 양적 추구에서 질적 추구로, 문제 해결형에서 구조 개편형으로, 생산 기반 중시에서 생활 환경 중시로 변화하고 있다. 이번 답사에서 도시 재생 및 관리 측면에서 지역 환경을 개선하는 다양한 참여형 커뮤니티 디자인 사례, 신 농촌주의 관점에서 도시와 농촌의 경계를 허물고 전통과 현대의 문화·예술을 결합한 사례 등을 볼 수 있었다. 이런 사회적인 움직임들이 곧 도시를 더욱 지속가능하게 만들어주고, 도시 문제를 해결할 수 있는 새로운 가능성을 열어주리라 생각된다. 장진은 동국대학교 대학원 바이오환경과학과 석박사통합과정을 수료하였으며, 현재 동국대학교 생태계서비스연구소 연구원으로 일하고 있다. 농촌진흥청의 “초등학교 내 체험학습용 스쿨팜 연구”를 3년간 수행하며 『초등교과 연계형 학교텃밭 프로그램 운영 매뉴얼』과 『스쿨팜 매뉴얼』을 발간하였고, 서울시의 “서울시 도시농업 마스터플랜 연구”, “학교폭력 대처를 위한 도시농업 활용 연구” 등 도시농업 분야 연구를 지속적으로 수행했다.

- 한국조경학회, 2014년 정기총회 및 춘계학술대회

- 지난 3월 29일 가천대학교 글로벌캠퍼스에서 한국조경학회(회장 김한배) “2014년 정기총회 및 춘계학술대회”가 열렸다. 정기총회에 앞서 진행된 제22대 회장선거에서는 김성균 교수(서울대학교)가 차기 학회장으로 선출됐다. 또한 수석부회장에는 김남춘 교수(단국대학교)가 추대되었으며, 김창환 교수(전북대학교)가 감사로 선출됐다. 내년부터 임기를 시작하는 김성균 차기 학회장은 ‘해외 협력 강화’를 최우선 과제로 삼을 것이라고 밝혔다. ‘해외조경지원센터’를 설립해 조경업계의 해외진출을 지속적으로 실현할 수 있는 시스템을 구축하고, 한국국제협력단KOICA과의 연계 및 아시아문화경관학회ACLA의 네트워크를 활용할 것임을 강조했다. 또한 세계조경가협회IFLA 총회 재유치를 추진하고, 사회적 이슈에 적극적으로 대응할 방침이다. 김한배 회장은 올해 정원학연구센터와 조경정책연구센터를 설립해 조경 발전을 위한 싱크 탱크를 구축해 나갈 계획이라고 발표했다. 정원 이론 연구의 정통성을 확보하는 기반을 마련하고, 향후 조경 분야가 추진할 중장기적인 정책과 법제들의 로드맵을 수립하겠다는 것. 이들 센터는 향후 조경 제도의 체계적인 발전을 추진하기 위한 기구이며, 앞으로 본격적 연구소로 발전 가능성을 갖고 있다. 한국조경학회는 이를 바탕으로 환경조경발전재단과 함께 국토교통부의 공조를 얻어 조경산업진흥법 제정을 위한 활동에 박차를 가할 예정이다. 총회에서는 2013년 사업 결과 보고 및 2014년 사업계획과 예산 계획 심의가 이루어졌으며, 10월에 열릴 임시 총회는 대구대학교에서 개최하는 것으로 결정됐다. 이어 우수 논문상, 우수 저술상, 우수 졸업생 시상이 진행되었으며, 2013년 우수 논문상은 “인간 열환경 지수를 이용한 생기후지도 작성 및 도시·조경계획및 디자인에의 적용방안”(박수국, 제주대학교), “치유경관의 개념을 적용한 병원 옥외공간 조경설계: 창원경상대학교 병원을 사례로”(민병욱, 계명대학교), “영양 서석지원의 경관요소를 통한 외원 규모 추정 및 프랙탈 구조”(길승호·양병이, 서울대학교 환경대학원)등 3편이 수상했다. 우수 저술상은 진양교 교수(홍익대학교 건축대학원)가 저술한 『건축의 바깥』(도서출판조경, 2013)과 이상석 교수(서울시립대학교)가 저술한 『조경재료학』(일조각, 2013)이 각각 선정됐다. 총회 이후에는 이재준 제2부시장(수원시청)이 강사로 나서 ‘새로운 도시정책의 플랫폼’이라는 주제로 특별강연을 진행했다. 이 부시장은 조경과 대중 간의 호흡이 필요하다고 역설했다. “대중이 원하지 않는 곳에는 예산이 반영되지 않는다”면서, “대중의 욕구를 기민하게 읽어나가고 같이 호흡하려는 마음가짐이 필요하다”고 조경 분야에 당부했다. 이날 총회는 ‘교수 연구 및 업체 기술 발표’ 시간이 마련되기도 하였다. 정엽 대리(삼성물산 빌딩사업부 조경 ENG파트)가 ‘건설기술과 조경: 삼성물산 수행프로젝트를 중심으로’라는 주제로, 최현길 과장(현대건설건축토목조경)이 ‘공동주택 주요 하자 사례 및 하자 저감 방안 연구’를 주제로 각각 기술 발표를 진행했으며, 질의응답을 통해 실무자 간 정보를 교류하는 기회가 주어졌다. 뿐만 아니라 한국조경학회에서 수행한 ‘지속가능한 생태관광 중장기 발전방안 마련 연구’(김현단국대학교 교수)와 ‘도시공원 확충을 위한 생활공원정비 5개년 계획 수립 연구’(안승홍 한경대학교 교수)내용도 소개돼 참석자들의 관심을 끌었다. 춘계학술대회는 총 5개 분과로 나누어 진행되었으며 총 38편의 논문과 7개 작품이 발표되었다. 이날 발표된 논문 중 우수 논문은 “블로그를 통해 본 2013 순천만국제정원박람회에 대한 인식과 시사점”(장민지·최정민, 순천대학교), “창덕궁 주합루 취병 재현사업의 경위와 개선방안”(정우진·심우경, 고려대학교), “스마트폰 수목검색 어플리케이션 시스템 개발 연구”(채승우·박석곤, 순천대학교), “식물바이오필터의 실내공기정화 효과”(권계정·박봉주, 충북대학교)가 선정됐다.

- 한국의 농업 자원, 세계중요농업유산 지정

- 지난 4월 1일 우리의 전통적 농업 자원이 세계중요농업유산GIAHS에 지정되었다. 이번에 지정된 농업유산은 농림축산식품부에서 지정하는 국가중요농어업유산 제 1, 2호(2013년 1월 지정)인 ‘청산도 구들장논’과 ‘제주밭담’이다. 이는 우리 농업 자원의 중요성을 널리 알리는 것과 동시에 사라져가는 전통적 농업 시스템, 전통적 농촌 생활 시스템 및 생물다양성 등을 제대로 계승·보전해야 한다는 시급성을 국민들에게 알려주는 좋은 계기가 될 것이라 생각한다. 농업유산이란? 농업유산이 유네스코 세계유산과 다른 점은, 그 대상이 보전되고 있고 적극적으로 활용되고 있다는 것이다. 즉 농어업 활동의 지속가능성이 중요하다. 경관 측면과 더불어 그 공간에서 농어업 활동이 이루어지고 있고, 다양한 생물이 존재함은 물론 오랫동안 이어져온 전통 문화 시스템이 있다는 점이다. 세계중요농업유산이란? 세계중요농업유산Globally Important Agricultural Heritage Systems, GIAHS은 국제연합식량농업기구FAO가 2002년에 창설한 제도로 ‘지역사회의 지속가능한 발전에 대한 열망과 환경과의 동반 적응을 통해 진화되어온 생물다양성이 잘 유지되고 있는 토지이용 시스템과 경관’으로 정의 된다. 즉 차세대에 계승해야 할 세계적으로 중요한 농업 시스템이나 생물다양성, 경관 등을 가진 농업 유산을 보전하기 위한 목적으로 도입되었다. 유네스코에서 지정한 세계문화유산과는 개념적으로 다른 의미를 부여하고 있는데, 그 이유는 문화적 경관의 개념에 농업활동으로 형성된 토지이용시스템과 생물다양성이라는 개념이 도입되었기 때문이다. 세계중요농업유산 지정 기준과 지역 세계중요농업유산 지정 기준은 첫째 식량·생계수단의 확보 및 건강과 영양, 둘째 생물다양성 및 다양한 유전자 자원의 보전, 셋째 전통적 지식 체계와 농업 기술의 계승, 넷째 농업 문화의 문화적 다양성, 다섯째 경관적 다양성과 미적 가치 등 총 5개로 나뉜다. 세계중요농업유산은 이번에 지정된 한국 농업 유산과 더불어 현재까지 27곳이 지정되었고, 지정 현황 분포를 보면 아시아 지역 19곳(한국 2, 중국 8, 일본 5, 필리핀 1, 인도 3), 아프리카 지역 6곳(알제리 1, 케냐 1, 모로코 1, 탄자니아 2, 튀니지 1), 남미 지역 2곳(칠레 1, 페루 1)이다. 한국의 세계중요농업유산, 청산도 구들장논과 제주 밭담 청산도 구들장논은 농사에 필요한 토지가 부족한 구릉지에 인공적으로 경작지를 조성하면서 만들어졌다. 계단식 논의 형태에 구들을 놓아 석축을 쌓고 흙을 다져만든 논으로, 상부의 논에서 집수된 물을 수로를 통하여 하부의 논으로 배수함으로써 농업 용수를 효율적으로 이용 가능한 형태(연속 관개 구조)이다. 이 밖에 논주변에 다양한 생물이 공존하며 얕은 토심에 적합한 농기구, 현재까지도 이어져 오는 전통 사상 등이 있다. 1천 년의 역사를 가진 제주도 밭담은 총 길이 22,108km에 달하며 개간과 농업 활동 속에서 캐낸 돌(현무암)을 이용하여 바람과 토양을 관리하기 위해 만들어진 담이다. 바람이 많은 제주의 불리한 농업 환경을 극복하기 위한 독특한 농업 시스템으로 작물 보호는 물론, 토양과 씨앗의 비산 방지, 우마들의 농경지 침입 방지 및 소유지의 구획을 표시하며 이 돌담을 통하여 척박한 자연 환경과 맞서 싸운 제주도민의 삶의 지혜를 엿볼 수 있다. 향후 다양한 농업 유산을 발굴하는 것도 중요하겠지만, 농업 유산을 어떻게 보전하고 계승해 나갈 것인가에 대한 심도 있는 연구가 진행되어야 할 것이다. 그리고 무엇보다 도시에 비해 등한시되고 있는 농업·농촌의 가치를 재조명하는 일이 시급하다.

- 티옙의 뉴 암스텔 스홀윈의 정문

- 2014년 2월, 1959년부터 어린이 공원으로 이용되던 Dr L. 알마 스홀윈Alma Shooltuin이 암스텔 스홀윈Aemstel Schooltuin으로 새롭게 선보였다. 암스텔 스홀윈은 9살에서 11살까지 약 500명 이상의 초등학생들이 방문하여 자연에 대해 학습하고 직접 식물을 기르기 위한 새로운 학습 정원school garden으로, 풍광이 아름답고 풍부한 문화적 역사를 가진 암스테르담의 칼피슬란Kalfjeslaan에 위치한다. 암스테르담 남부 시 의회Stadsdeel Zuid는 암스테르담의 디자인 회사 티옙Tjep.을 초빙하여 암스텔 스홀윈의 새로운 정문 디자인을 선보였다. 두 세트로 된 기념비적인 정문은 암스텔 스홀윈의 입구를 지키며, 이 역사적인 정원에 현대적 요소를 더해 주고 있다. 정문의 한쪽은 칼피슬란에서 나오는 출구이며, 다른 한 쪽은 암스텔딕Amsteldijk으로 연결되는 길 위에 세워지게 된다. 1636년에 만들어진 풍차, 리커몰렌Riekermolen이 바로 옆에 서 있는 이 정원의 부지는 바로 렘브란트가 감탄하고 그림으로 그리기도 했던 곳이다. 티옙의 디자인은 정원과 그 주위 환경의 풍부한 동식물상, 고전주의 시대의 요소들, 그리고 동시대 도시의 그래피티graffiti 구조물을 통합하여 참조한 것이다. 이 정문에 요구된 기능은 식물을 해치는 악명 높은 토끼들이 들어오지 못하게 막는 것이었다. 티옙의 설립자이자 수석 디자이너인 프랭크 티옙케마Frank Tjepkema는 “이 디자인을 통해 공원 안쪽에서는 빼곡하게 들어찬 식물들이 서로 어우러지는 패턴을 볼 수 있다. 설치 당시 이 문은 폭 8m, 높이 4m로 세워졌으며, 사람들을 도시에서 역사적 풍경 너머로 안내하는 입구가 되었다”고 설명했다.

- 페어몬트 호텔의 유기농 채소 정원 프로그램

- 캐나다의 고급 호텔 체인 페어몬트Fairmont Hotels & Resorts는 20여 년 전부터 세계 곳곳의 호텔과 리조트에서 채소 정원vegetable garden을 운영하고 있다. 요리사들이 직접 키우고 관리하는 이 채소와 허브 정원은 현재 28곳에 달한다. 지금은 레스토랑에 부속된 채소 정원이 그리 낯선 일이 아니지만, 몇몇 진보적인 요리사들이 주도하여 페어몬트가 이 프로그램을 시작할 당시, 농약과 제초제를 전혀 사용하지 않고 채소를 직접 재배해 사용한다는 아이디어는 매우 생경한 것이었다. 최근 페어몬트 샌프란시스코Fairmont San Francisco 호텔은 지역 농가의 컨설팅을 받아 벌통을 두고 연간 1,200파운드의 꿀을 수확해 VIP를 위한 특별식과 자체 브랜드의 맥주 발효, 칵테일 등에 이용하고 있기도 하다. 1998년부터 14층 옥상에 채소 정원을 가꾸어 온 페어몬트 로얄 요크 토론토Fairmont Royal York Toronto 호텔은 매해 여름이면 오후 티타임 시간 동안 호텔 투숙객들에게 정원을 개방하고 있으며, 주말에는 투어 프로그램도 운영한다. 2012년에 캐나다 정원 관광 모범 사례Canadian Garden Tourism Initiative로 선정되기도 하였다. 특별히 제작된 17개의 플랜터에는 로즈마리, 라벤더, 타임, 차이브, 파슬리, 바질, 강낭콩, 딸기, 체리토마토 등이 재배되고 있다. 1991년에 시작된 페어몬트 밴쿠버 워터프론트Fairmont Vancouver Waterfront 호텔의 옥상 정원은 60여 가지의 채소와 식용 꽃, 과일과 허브를 재배한다. 온화한 기후 때문에 일 년 내내 수확이 가능한 이 정원은 20년 넘게 수석 요리사들의 특별한 관리를 받아왔다. 이 호텔은 산책로와 옥상 정원을 결합해 설계하여, 투숙객들이 향긋한 허브 향을 즐기고, 신선한 과일을 따보기도 하고, 새들을 구경할 수 있는 기회를 제공하는 한편, 몇몇 테라스 객실은 프렌치도어를 통해 채소 정원에 앞마당처럼 진입할 수 있도록 배려하고 있다. 22층 규모의 퀸 엘리자베스Fairmont The Queen Elizabeth 호텔은 점적 관수를 통해 자동 관리되며, 매년 300파운드에 이르는 신선한 채소를 수확한다.

- [100 장면으로 재구성한 조경사] 누가 식물을 두려워하는가

- #12 초본식물, 통제 불가능한 디바들 시시포스Sisyphos의 신화가 공연히 만들어진 것이 아닌 듯하다. 지난 수천 년 동안 정원과 조경에서 식물을 다루어 온 과정을 곰곰이 살펴보면 시시포스가 받은 형벌을 연상시키는 부분이 적지 않다. 특히 식물 중에서도 가장 작고 연약해 보이는 초본식물은 고대로부터 많은 정원사로 하여금 바위를 언덕 위로 밀어 올리게 했다. 그럼에도 포기하지 않고 오늘도 바위를 밀어 올리는 조경가들이 있는가하면 바위를 내동댕이치고 가버린 신기능주의자들도 있다. “정원은 평화의 상징이 아니라 오히려 전쟁의 상징”1이라는 토포텍의 도발적인 발언은 여러 가지 여운을 남긴다. 전쟁을 겪지 않은 세대에겐 잡초와의 전쟁도 전쟁일 수 있다. 그러나 실제로 전쟁을 겪어 본 세대나 식물을 정원과 조경 공간의 기본적인 요소로 여기고 있는 많은 이들은 토포텍의 철학을 곱지 않은 시선으로 바라보는 것도 사실이다. 겉멋만 든 게으른 포스트-포스트-모더니스트들의 궤변이라고 조경 축에 끼워주지 않으려는 경향도 있다. 그럼에도 토포텍처라는 식물 없는 조경 공간은 두 가지 시사점을 제시한다. 우선 조경 개념이 새로운 국면에 도달했음을 말해준다. 19세기 말 옴스테드가 정원이라는 개념만으로는 커버되지 않는 활동 영역을 설명하기 위해 조경landscape architecture이라는 개념을 만들어 낸 것과 같은 맥락이다. 도시 공원의 역사가 시작되면서 조경의 과업 범위는 사유지에서 공공 공간으로 점차 이동해 왔다. 20세기 후반부터는 도시 공간이 주 관심사가 되었고 랜드스케이프어바니즘의 개념까지 만들어졌다. 이제 옴스테드의 개념으로도 설명되지 않는 새로운 이야기들이 펼쳐지고 있는 것이다. 그럼에도 어바니즘이 랜드스케이프를 아직 불변의 상수로 이해하고 있는 반면, 토포텍처는 한 걸음 더 나아가 랜드스케이프라는 굴레조차 벗어버리고자 한다. 수천 년 동안 정원과 조경의 근간이 되었던 랜드스케이프를 버리자 훨훨 날아갈 것 같은 디자인의 자유가 얻어졌을지도 모르겠다. 랜드스케이프를 버렸다는 사실을 다른 각도에서 바라보면 결국 통제가 불가능한 식물과의 싸움을 포기했다는 것과 다름이 없다. 조경가로서 별로 고백하고 싶지 않은 사실이지만 정원 식물들이란 변덕스러운 디바Diva들 같다. 특히 19세기 이후 정원을 점령한 초본식물들이 더욱 그렇다. 아름답고 매혹적이고 사랑스럽고 향기로운 이 존재들은 아무리 공을 들여도 결국 자기 하고 싶은 대로 한다. 모든 변수를 감안해서 완벽한 식재 계획을 세웠어도 날씨에 따라 토질에 따라 출신 성분에 따라 늘 예상을 뒤엎는 일이 발생한다. 충성스러운 매니저처럼 항시 옆에 붙어서 공들여 가꾸지 않으면 이 디바들은 원하는 장면을 연기해주지 않는다. 개인 정원이라면 디바들의 변덕을 받아들여가며 충분히 공을 들일 수 있겠지만 조경가들의 활동 범위가 거의 백퍼센트 도시 공간으로 이전된 요즘엔 도시 외부 공간을 합리적인 기능 공간으로 파악하지 않을 수 없다. 도시 공간에서 식물을 간수하는 것이 얼마나 어려운 일인지 알고 피해가는 신기능주의자들이 오히려 현명할 지도 모르겠다. 식물을 완전히 배제하지 않는다 하더라도 극히 제한적으로 적용하는 것이 이들의 특징이어서 가로수와 회양목, 잔디밭으로 레퍼토리를 한정시킨다. 도시 공간은 시민들의 세금으로 조성되고 관리된다. 예산이 한정되어 있다는 뜻이다. 더욱이 글로벌한 금융 사고 이후 경제적 위기에 처한 많은 국가들이 제일 먼저 조경 분야에서 예산을 삭감했다. 관리비, 운영비가 거의 들지 않으며 모던한 감각을 충족시켜주는 토포텍처적 해법이 발주처의 관심을 점점 끌 수밖에 없다. 한편 1870년에 윌리엄 로빈슨William Robinson이 식물에게 자유를 되찾아 준 이후, 그리고 칼 푀르스터Karl Foerster 등의 육종가들이 무수한 초본식물을 만들어 ‘심을 거리’를 늘여 준 이후, 생태주의자들까지 합세하여 도시 공간의 생태화를 지지하면서 가로수와 회양목과 잔디밭 외에 더 많은 것을 요구하는 시민들이 날로 증가하고 있다. 게다가 도시생태 네트워크라거나 비오톱 지수 등의 도입으로 도시 속의 식물은 그저 식물이 아니라 도시 생태계를 이루는 근간으로서 생태 지수가 되어 숫자로 둔갑했다. 그러므로 도시 공간을 조성하는 담당자들은 운영관리비 절감과 생태 지수, 시민들의 요구사항 사이에서 아슬아슬하게 균형을 잡아가야 한다. 그럼에도 도시 속에서의 식물을 결코 포기하지 않으려는 조경가의 비율이 더 높은 것은 불변의 원칙일 것이다. 이들은 생태 지수나 비오톱을 떠나서 로빈슨이나 푀르스터 식의 비전을 도시 공간 속에서도 실현하고 싶어 한다. 그 결과 1960년대까지만 해도 야생화 화단을 갖춘 도시 정원이 드물지 않게 조성되었지만 이들의 운영과 관리가 거의 불가능하다는 결론에 빨리 도달하였고, 1970년대 후반부터 조심스럽게 ‘간소화’ 기법이 연구되기 시작했다. ‘자연스럽지만 관리가 쉬운’ 도시형 식물 적용법을 찾아내는 것이 목표였으며 실제로 많은 성과를 거두고 있다. 미국의 볼프강 외메로 대표되는 뉴웨이브 스타일과 독일의 뉴저먼 스타일이 그 대표적인 예다. 벼과 식물을 위시하여 몇 종의 강인한 우점종 야생화를 선발하고 이들을 특정한 기법에 의해 배치함으로써 최상의 장면을 연출함과 동시에 관리 비용을 최소화하는 기법이 속속 개발되고 있다. 그런 의미에서 식물이 어떻게 통제되고 관리되어 왔는가라는 각도에서 바라보는 것도 정원과 조경의 역사를 이해하는 데 큰 도움이 된다. 처음에 약초원, 채소원 등 실용 정원으로 출발했을 때는 수확이 관건이었다. 고대의 정원사들은 밭을 만들어 질서정연하게 심고 길러야만 원하는 수확을 얻을 수 있다는 사실을 일찌감치 터득했다. 수확을 얻기위해 시작된 통제와 관리의 전통이 디자인형 정원에서도 그대로 적용되었을 뿐 아니라 오히려 더욱 절실해졌다. 디자인한 대상들이 제멋대로 장면을 만들어 간다면 디자인이 무슨 소용이 있을까. 서양 조경사에서는 이탈리아 르네상스 시대부터 정원 디자인이 본격적으로 시작된 것으로 보고 있다. 다시 말하면 이때부터 식물의 통제가 본격화되었다는 뜻이 되겠다. 이탈리아 르네상스 정원사는 식물의 속성을 파악하고 교묘한 방법으로 배치하여 원하는 장면을 연출해내는 마스터였으며 프랑스의 바로크 정원사는 실로 완벽한 식물 통제사였다. 고정희는 1957년 서울에서 태어나, 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』를 비롯 총 네 권의 정원·식물 책을 펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 ‘20세기 유럽 조경사’를 주제로 박사 학위를 받았다. 현재는 베를린에 거주하며, ‘써드스페이스 베를린 환경아카데미’ 대표로 활동하고 있다.

- [스튜디오 201, 설계를 다시 생각하다] 그림 안 그리기

- 조경가로서의 재능 조경학만큼 그 정체성이 모호한 분야도 없을 것이다. 어느 학교에서는 원예학과, 산림자원학과와 나란히 농대에 소속되어 있기도 하지만 다른 학교에서는 토목공학과, 건축공학과와 함께 공대의 일원이기도 하다. 학교에 따라서는 미대에 들어가 산업디자인, 시각디자인과 나란히 디자인 계열로 구분되기도 한다. 그런데 설계 수업 첫 시간에 선긋기 과제가 나가는 순간부터 소속 대학이 어디든 간에 조경 설계만큼은 감이 잡히기 시작한다. 조경학과… 너, 그림 그리는 곳이었구나. 그리고 일 년 정도 학교를 다녀보면 막연했던 감은 더욱 확신으로 변해간다. 제대로 미술학원 다녀본 적도, 그렇다고 그림에 타고난 재능이 있는 것 같지도 않은 나는 일단 설계에 소질이 없구나. 학점은 형편없지만 설계 시간만큼은 뛰어난 그림 실력으로 스포트라이트를 한 몸에 받는 친구야. 너에게 한국조경 설계의 미래를 맡기마. 너는 조경가가 되어라. 그림에 소질이 없는 나는 공무원 시험을 보거나 일찌감치 건설사를 준비해야겠다. 그림을 잘 그리면 설계를 할 때 유리한 것은 분명한 사실이다. 특히 조경을 처음 접할 때는 더욱 그러하다. 그런데 사실 설계의 능력과 조경가로서의 재능은 그림을 그리는 능력에 달려있지 않다. 그림을 전혀 그리지 않아도 좋은 설계는 가능하다. 뿐만 아니라 때에 따라서는 그림을 그리지 않아야만 좋은 설계가 가능할 때도 있다. 자연을 설계하다 <그림1>은 미국 요세미티 국립공원의 가장 유명한 절경으로 꼽히는 터널 뷰Tunnel View다. 300만 년 동안 빙하가 거대한 화강석 덩어리로 이루어진 대지에 새겨놓은 흔적인 요세미티 계곡은 자연이 만들어낸 가장 아름다운 작품이다. 물론 이 작품은 인간의 창작품은 아니다. 그러나 한편으로 이 경관은 인간이 만들어낸 결과물이기도 하다. 옴스테드가 센트럴파크를 설계했다는 것은 누구나가 알고 있어도 요세미티 국립공원이 옴스테드의 작품이라는 사실은 잘 알려져 있지 않다. 1864년 미국에서는 세계 최초의 자연공원법인 요세미티 공원 법안이 만들어지고, 당대 최고의 조경가인 옴스테드가 포함된 조사단이 요세미티에 파견된다. 그리고 그는 요세미티의 자연 경관을 보존하여 공원으로 활용해야 한다고 주장하면서 구체적인 관리 방안과 계획안을 제시한다. 그후 옴스테드는 미국의 많은 자연 경관을 국립공원으로 지정하고 구체적인 계획안을 만드는 데 앞장서게 된다.1 미국이 자랑하는 요세미티의 대자연은 옴스테드의 계획이 없었더라면 자칫 광산이나 채석장으로 개발되어 흉물로 남아있을 수도 있었다. 그런데 옴스테드가 단지 자연을 지키기 위해서 아무것도 하지 못하도록 자연 보호 구역을 설정한 것만은 아니다. 와워나 로드Wawona Road는 남쪽에서 요세미티 계곡으로 진입할 수 있는 유일한 통로다. 이 길을 따라 오는 사람들은 요세미티 계곡에 들어서기 직전 와워나 로드의 한 지점인 터널 뷰의 장관을 만날 수밖에 없다. 옴스테드는 요세미티를 방문하는 이들이 이 경관을 놓치지 않기를 원했다. 이후 와워나 로드가 자동차 전용도로로 바뀌면서 터널이 생기게 되는데 바로 터널이 끝나는 지점에서 이 장관이 나오도록 도로가 계획된다. 지루하게 장시간 운전을 하다 컴컴한 터널을 빠져나오는 순간 바로 이 대자연이 펼쳐지도록 동선이 만들어진 것이다. 이렇게 옴스테드가 구상한 자연의 경험은 후대에 들어 더욱 극대화 된다. 터널 뷰에서 볼 수 있는 엘 캡틴El Captian 봉이나 하프 돔Half Dome 봉, 그리고 브리달베일 폭포Bridalveil Fall는 자연의 힘이 만든 절경이다. 그러나 많은 이들이 이 경관을 즐길 수 있도록 와워나 로드의 동선을 계획하고 터널 뷰라는 전망 지점을 찾아낸 것은 옴스테드의 계획이다. 옴스테드의 계획의 핵심은 자신이 상상한 공간의 형태를 그리고 그대로 조성하는 데 있지 않았다. 오히려 자연이 지닌 최고의 아름다움을 발견하고 이를 최대한 많은 이들이 경험할 수 있도록 만드는 데에 있었다. 우리의 곁에서 볼 수 있는 사람의 손이 전혀 닿지 않은 듯한 자연의 풍광들도 알고 보면 사람들의 개입을 전제로 한다. <그림2>는 가장 아름다운 신록으로 유명한 봄의 내장산 국립공원이다. 우리가 흔히 자연의 모습이라고 생각했던 모습은 사실 한자 그대로 스스로 그러한 경관은 아니다. 국립공원은 엄연히 공원이다. 요세미티처럼 내장산도, 모두 사람들의 이용이 전제가 되는 자연인 것이다. 지금도 내장산의 자연은 인간의 개입을 조절하면서 관리를 함으로써 유지 된다. 이러한 경관에서 새로운 그림은 필요가 없다. 오히려 자연이 스스로 만들어내는 그림을 보호하고 관리할 수 있는 설계가 필요하다. <그림3>은 섬진강 유역의 모습이다. 자연이 아름답고 생태적 가치가 있다고 해서 모든 자연을 보존할 수는 없다. 수많은 마을들이 강에 인접해 자리 잡고 있는 200km에 달하는 섬진강 같은 경관은 더욱 그렇다.2 자연은 동시에 인간이 오랫동안 살아온, 그리고 앞으로 살아갈 터전이기도 하다. 이럴 때 조경에서 설계의 가장 첫 단계는 그림이 아니라 오히려 그림을 그리지 말아야 할 곳을 찾는 것이다. 그림은 그림을 그리지 않는 법을 제대로 배운 후에야 그릴 수 있다. 김영민은 1978년생으로, 서울대학교에서 조경과 건축을 함께 공부하였고 이후 하버드 GSD에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국의 SWA Group에서 6년간 다양한 조경 설계와 계획 프로젝트를 수행하면서 USC 건축대학원의 교수진으로 강의를 하였다. 동시대 조경과 인접 분야의 흐름을 인문학적인 시각으로 읽어내는 데 관심이 있으며, 설계와 이론을 넘나드는 다양한 활동을 펴나가고 있다. 역서로 『랜드스케이프어바니즘』이 있으며, 『용산공원』 외에 다수의 공저가 있다.

- [그들이 설계하는 법] 생각 도구, 감흥 기록 장치

- 1 조경 디자인은 순수 예술과는 다르다. 조경 설계 수업 첫 시간이면 교수님께서는 어김없이 이런 말씀을 하셨다. 디자인이라는 행위는 실용적 목적을 가지고 있기 때문에 결과물에 대한 논리성과 합리성을 수반해야 하고, 대부분의 조경 디자인은 공공이라는 보편적 이용자, 즉 나 자신이 아닌 타인을 대상으로 하기 때문에 우리가 하는 조경 디자인은 순수 예술과 같을 수 없다. 하지만 조경을 처음 시작하는 학생들에게 합리적 디자인과 체계적 설계의 필요성을 설명하기 위해 하신 이 말씀은 종종 뜻하지 않는 오해를 불러일으킨다. 2 첫 번째 오해는 설계 과정, 그 중에서도 특히 조사, 분석 과정에서의 지나친 객관화다. 행위의 목적과 대상이 순수 예술과 다를 뿐이지, 사실 조경디자인 역시 설계자 개인의 ‘주관과 감흥’에 의한 창작행위라는 점은 순수 예술과 크게 다르지 않다. 대상지가 가지고 있는 여러 잠재력과 문제점을 파악하고, 그것을 바탕으로 장소를 이용할 사람들에게 가장 합리적이고 가치 있는 공간과 기능, 형태를 결정하게 되는 일반적인 디자인의 행위에서 설계자는 가장 중요한 행위 주체이며, 각각의 단계에서 설계자가 어떤 생각을 가지고 접근하고 판단하느냐에 따라 그 결과는 확연히 달라진다. 특히 조사와 분석 과정은 향후 디자인의 전반에 걸쳐 영향을 미치게 될 ‘대상지에 대한 설계자의 관점’을 형성해 가는 첫 단계로서 ‘대상지만의 무엇’을 발견하는 단계다. 하지만 종종 이 과정은 대상지에서 받은 설계자만의 주관적인 생각이나 감흥을 배제한 채 대상지의 객관적인 정보만을 수집하고 종합하여 과학적이고 합리적인 결과를 도출하는 과정이라고 인식되는 경우가 많다. 조경은 순수 예술도 아니지만, 그렇다고 과학일 수 없고 그래서도 안 된다. 대상지에 대한 지나친 객관적 자세는 객관적 평가가 가능한 내용만으로 대상지를 바라보게 만들어 대상지만의 잠재력 찾기를 오히려 방해할 수 있다. 그리고 지나친 경우, 잠재력보다는 상대적으로 평가가 쉬운 문제점에 치중한 나머지 대상지와 설계자의 관계를 마치 대단한 중병을 앓고 있는 환자와 의사의 관계로 만들어 버리기도 한다. 학생 작품의 심사를 가면 대상지를 마치 문제점 덩어리인 것처럼 여긴 경우를 종종 보게 된다. 그러한 작품은 대개 ‘문제 해결식’의 단편적이고 기능적인 설계로 이어지기 쉽다. 3 조사와 분석 과정은 설계자가 대상지에서 발견하고 느낀 ‘감흥‘을 합리적으로 검증하는 과정이 될 때 오히려 효과적일 수 있다. 객관적 시선이 아니라 나 자신만의 주관적 시선으로 대상지를 볼 때, 발견될 수 있는 잠재력의 폭이 확장됨은 물론 차별성 또한 얻기 쉬워지기 때문이다. 대상에 대한 개인의 판단은 그동안 개인이 각자 다른 환경 속에서 살아오면서 지식과 경험을 통해 형성된 개인만의 인식을 바탕으로 하기 때문에 같을 수 없고, 그 인식의 폭 역시 사람마다 다르다. 더구나 개인의 감정은 선천적인 성향이나 무의식과도 결합되어 그 폭을 더욱 확장시킨다. 예를들어, 고흐의 “별이 빛나는 밤”이라는 작품을 두고 많은 평론가들이 실제로 고흐의 눈에는 밤하늘이 저렇게 보였을 것이라고 이야기하는 것처럼, 대상지에 대한 각기 다른 시선은 결국 차별적인 디자인으로 연결되는 첫 단추가 되며 대상지에서 느낀 주관적 감흥은 소중한 단서가 된다. 4 실제로 많은 작업들이 대상지에 대한 지극히 개인적인 감흥과 그에 대한 호기심에서 시작된다. 나 역시 작업을 시작할 때마다 대상지의 현황도면을 통해서든, 대상지의 현장에서든, 느껴진 작은 느낌들, 생각들을 흘려보내지 않으려고 노력한다. 그리고 그러한 감흥이 어디서부터 온 것인지 꼬리에 꼬리를 무는 생각들, 그 ‘왜’라는 호기심들에 대해 답을 찾으려고 노력한다. 일반적인 조사의 객관적 리스트들은 이 과정 속에서 역으로 대입되고 내가 느낀 감흥과의 영향 관계를 해석하는 과정을 거치며 그 의미를 보다 합리적으로 정의하는 도구로 활용된다. 예를 들어 하남 미사 보금자리지구 도시기반시설 설계공모의 주요 개념이 된 남겨진 논 지형의 시스템은 현장에서 느낀 알 수 없는 ‘편안함과 친근함’에서 비롯되었다. 실제 논으로 남겨져 있는 부분이 매우 작음에도 불구하고, 어린 시절 여름 방학 때마다 놀러 가서 뛰어 놀았던 시골의 논두렁에 대한 기억과 결합되며 남겨진 농지 지형의 구조적 흔적들이 새롭게 발견되었고, 그 의미와 기능과 역할에 대한 호기심은 이것이 그린벨트라는 제도적 한계가 만들어 낸 대상지만의 독특한 지역경관vernacular landscape이자, 과거의 그 정겨웠던 경관을 행태적뿐만 아니라 생태적으로도 복원할 수 있는 열쇠가 될 수 있음을 깨닫게 하였다. 그로부터 계획안의 개념과 설계 전략을 이끌어낼 수 있었다. 5 ‘조경이 순수 예술과는 다르다’는 말이 불러일으키는 두 번째 오해는 디자인 과정의 지나친 체계화다. 우리가 학교에서 오랫동안 배워왔던 조경 디자인의 체계는 조사survey-분석analysis-디자인design의 단계로 이루어진 이른바 SAD 프로세스다. 이 전통적인 디자인 체계는 각각의 단계가 마치 순차적으로 진행되어야 하는 선형적 절차linear process이며, 마치머리-가슴-배의 곤충 구조처럼 분절된 독립적 단계individualized phase인 것과 같은 오해를 만들곤 한다. 물론처음 설계를 배우는 학생인 경우는 이러한 기본적 체계에 대한 이해가 필요하다. 하지만 생각을 그리는 디자인 행위에서 생각은 조사-분석-디자인의 반복적 피드백의 과정을 통해서도 일어날 수 있지만, 마치 마른 하늘에 날벼락이 치듯 순식간에 일어난 생각, 직관을 통해서도 일어날 수 있다. 김현민은 1975년생으로 서울시립대학교에서 조경을 공부하고 미국 펜실베이니아 대학교에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국조경가협회(ASLA)에서 수여하는 우수졸업자상을 받았으며, 미국의 SWA Group에서 Shanghai Gubei Gold Street Plan, Symphony Park Competition 등 다양한 프로젝트에 참여하였다. 기술사사무소 렛, 비오이엔씨에서 계획, 설계 및 정원 시공에 이르는 폭 넓은 실무를 경험하였고, 국내 여러 대학에서 조경 설계를 강의하였다.

- [조경의 경계를 넘어, 조경 속으로] 앤디 카오

- 조경가로 출발해 조경이라는 틀을 던져버린 앤디 카오(실제 발음은 ‘고우’라고 한다)의 작품을 읽다 보면 전위적이라는 수식어조차 보수적으로 들린다. 그에게 ‘조경’과 ‘조경가’란 애초부터 통상적 이미지에서 훨씬 벗어나 있다. 공간 디자인과 설치 예술의 경계를 자유롭게 날아다니는 그는, 3천5백 명이 참석하는 아랍 왕족의 호화로운 결혼식장Royal Wedding, Dubai을 디자인하는가 하면, 오스트리아 스와로브스키 크리스털 월드Swarovski Kristallwelten의 확장을 기획하고, 디자인 브랜드 겐조Kenzo의 파리 본사 중정에 클라우드 샹들리에를 설치하기도 한다. 언뜻 보면 부유층과 상류 문화에 가까이 닿아있는 디자이너라고 이해할 수도 있지만, 사실 그의 작업은 소박한 자신의 집 뒤뜰에서 시작되었다. 그와의 대화를 통해 느낀 것은, 그는 무차별적 대중과 사회에 작가의 메시지를 던지기보다, 작품과 그 앞에선 관람자 개인 간의 매우 사적이고 친밀한 관계를 소중히 여긴다는 점이었다. 큰 규모의 공적 공간이든 작은 정원의 한편이든 간에 말이다. 그래서 그런지 앤디카오의 작품을 관통하는 분위기와 정서는 매우 일관되다. 내면적이고 섬세하며, 마스터플랜을 거부하며 예기치 못한 사고incidental placemaking로서의 작업이자 감정이 주를 이루는 과정이다. 비록 그것이 오래도록 남지 못하더라도, 그에게 소중한 것은 바로 이 순간, 현재의 감정이다. 의심할 바 없이 그는 매우 부드럽고 애틋한 성격을 가진 작가다. “나는 가장 최근 작업을 가장 사랑한다. 작업 과정을 통해서 작품과 하나가 되는 만큼, 우리는 작품과 이별해야 한다는 것을 배웠다. 하나의 일이 끝나면 작품은 더 이상 우리에게 속하지 않는다. 우리에겐 여행의 추억이 남을 뿐이다All we have is the journey.” 칼 폴리 포모나 대학교Cal Poly Pomona 조경학과를 졸업했으나, 두 해 동안 일자리를 구하지 못해 고생했던 카오는 책상에 앉아 이력서와 포트폴리오를 만들거나 수십 통의 입사 원서를 쓰는 대신, 팔을 걷어붙이고 뒷마당 빈 공간에 첫 작품을 만들기 시작했다. 그는 회상한다. “나는 기존의 조경 설계 공식에 의문을 던지기 시작했다. 왜 꼭 형태가 있어야 하지? 왜 주위에 널려있는 일상적인 소재들을 쓰면 안 되는 거지” 이민자인 카오에게 있어 베트남은 언제나 추억의 대상이었으며, 이국 땅 낯선 문화의 삶이 힘들어질 때마다 고향에 대한 동경이 더욱 짙어졌음은 쉽게 짐작할 수 있다. 그는 어린 시절을 보낸 바닷가 거대한 염전의 소금밭과 물결치는 언덕, 장대같은 비를 뿌리던 검은 구름을 잊지 못했다. 경제적으로 여유롭지 못했던 그는, 주위에서 저렴하게 구할 수 있었던 재활용 유리 조각recycled glass pebbles을 쏟아 부으며 마음속 고향이 눈앞에 재현되길 바랐다. 유리 조각은 염전 풍경을 작은 모형으로 묘사하기에 더없이 좋은 재료였다고 한다. 멋모르고 시작한 프로젝트에 카오는 미친 듯이 빠져들기 시작했고, 몇 주면 끝날 줄 알았던 유리 조각 정원glass garden에 3년을 보냈다. 뚜렷한 청사진이나 계획에 근거한 작업이 아니었기에 즉흥적이고 미완성의 아마추어적인 인상을 풍기지만, 이 정원은 카오의 미래를 바꾸어놓았다. ‘이것도 조경인가’ 아니면 ‘단순히 한 젊은이의 장난스럽고 치기 어린 자기표현인가’라고 쉽게 의문을 던질 수 있고, ‘표현 방식이 어쩔 수 없는 1990년대의 시대적 유행을 반영했다’고 읽을 수도 있다. 그러나 남들의 해석이 어떠하든 카오는 자신의 내면이 외치는 소리에 솔직히 반응했고, 자기만의 만족과 충족감을 위해 DIYDo It Yourself 가든을 밀어붙였다. 카오는 “무스토리no story, 무형태no form, 무논리no need to make sense”를 말한다. 이해의 공백을 채우는 것은 그의 탁월한 감각과 완벽함에 대한 집념 그리고 어려운 순간을 즐길 수 있는 끈기다. 그에게 디자인과 작업이란 ‘그냥 노는 것’처럼 보인다. 그런데 한 청년의 방황기를 대변하는 글라스 가든은 갑자기 유명해졌다. 쉽사리 이해할 수 없는 복잡하고 기묘한 감정을 자극하며, 아방가르드 가든의 대표적 검색어가 된 것이다. 그는 말한다. “나의 작업은 아티스틱한 것이지 과학적인 것이 아니다. 애초 그렸던 디자인에 크게 집착하지 않아야 한다. 작업 과정에서 실수란 없으며, 단지 새로운 발견일 뿐이다There are no mistakes to be made, only new discoveries.” 그는 또 “얼마나 많은 시간과 수고를 들여야 하는지 미리 알았다면 어떤 것도 해낼 수 없었을 것이며, 때로는 알지 못하는 것이 더 좋다”고 말한다. 또한 작금의 많은 디자이너들이 자신의 디자인을 설명하는데 얼마나 많은 시간을 들이고 있는지에 대해 탄식한다. 그러기에 그는 리서치를 최소화하고, 시행착오 과정을 통해 배우려 한다. 그리고 작품을 감상하는 사람들이, 배우는 과정을 통해서가 아니라 즉각적인 느낌으로 반응하길 원한다. 그는 배우는 것보다 쓸데 없는 배움을 잊어버리는 과정이 더 값지다고 말한다. 그의 작품은 매우 노동 집약적이다. 동시에 장인의 치밀함이 배어 있으며, 기계에 대한 의존이 최소화된 로우 테크low-tech다. 또한 일상적 소재에 대한 새로운 발견이다. 그는 유행하는 소재를 쓰거나 다른 작가를 참조하는 것을 거부한다. 인터넷을 통해 지구 저 편의 새로운 발견이 실시간으로 복제되어 다른 쪽에서 재생산되고 유행하는 시대에 살고 있지만, 그가 소재를 쓰는 방식의 독특함조차 복제될 수는 없다. “소재 자체는 완벽할 수 없다. 모든 것은 나름의 결점과 불완전한 성질을 지닌다. 그러나 하나의 결점은 곧 미인점beauty mark이라 할 수 있다.” 그의 작품은 글자 그대로 ‘픽처-퍼펙트picture-perfect(흠 잡을 데 없이 완벽한)’한 풍경이다. 곧잘 대중의 접근이 제한된 곳을 대상지로 하기 때문에 삶의 현실과 유리되어 보이기도 한다. 그의 공간은 마치 한 편의 꿈처럼 곧 부서질 듯이 연약해 보인다. 그래서 더욱 명품 이미지와닮아있고, 때로 가슴 찡한 감동을 준다. 그래서인지 그에 대한 평가는 사뭇 극단적이다. 한쪽에서는 틀을 깨는 아티스트로 그려지지만 다른 쪽에선 무의미한 장식적 소모일 뿐이라 한다. 그러나 그는 예술 역사에 한 획을 긋는 데 관심 없다. 스스로 말하듯 그의 작업은 자기만의 ‘꿈’에 대해 대화하는 과정이기 때문이다. 이 꼭지를 연재하고 있는 인터뷰어 최이규는 1976년 부산 생으로, 그룹한 뉴욕 오피스를 이끌며 10여 차례의 해외 공모전에서 우승했고, 주요 작업을 뉴욕시립미술관 및 소호, 센트럴파크, 두바이, 올랜도, 런던, 위니펙 등지의 갤러리에 전시해 왔다.

- [공간 공감] 네 번째 공간 탐색, 대학로

- 좀 이르다 싶게 찾아온 봄날, 대학로를 찾았다. 그동안 비교적 작은 공간을 대상으로 설계 탐구와 토론을 이어왔는데, 이번에는 특정 장소를 정하지 않고 대학로 일대를 거닐면서 만나는 공간들에 대해 이야기를 나눠보는 방식으로 분위기를 바꿔보았다. 대학로에 대한 도시인문적 담론을 생산하기보다는 이 연재가 지향하는 설계 어휘의 확장과 연마를 염두에 두었고, 동네 혹은 도시 공간을 바라보는 시각이 드러나기를 기대하였다. 과거 서울대학교 캠퍼스라는 역사성과 공연 문화의 확산을 반영한 ‘대학로’ 지정, 그리고 현재의 상업화·키치화라는 지역의 변천사도 흥미롭지만, 대학로는 건축, 도시설계, 조경 분야의 설계 대상이자 설계인들의 일터로도 사랑받는 곳이어서 특별히 애정이 가는 동네이기도 하다. 필자 역시 20년 전 첫 직장의 기억이 떠오르는 곳이다. 우리는 마로니에공원에서 만나 이야기와 걸음을 시작하였다. 지금은 다소 희석되었지만 여전히 김수근의 건축은 대학로의 랜드마크이자 디자인 가이드라인이다. 국적 불명의 상업 건물이 점점 더 늘어나고 있기는 하지만, 대학로가 일반적인 유흥 가로와 다른 격을 갖는 이유는 이 같은 진지한 건축들이 포진하고 있어서 일 것이다. 마로니에공원은 김수근의 건축을 병풍 삼아 거대한 칠엽수와 은행나무들의 품 아래에서 도시인들의 자유로운 흐름과 머무름을 부양하고 있었다. 박승진 소장이 들려준 마로니에공원 재조성의 뒷이야기와 고 이종호 교수에 대한 안타까움이 교차되면서 자리를 떠나 걸음을 옮기는 데 시간이 필요했다. 마로니에공원에서 동숭아트센터로 가는 길에 새로 지어진 커피빈 건물이 자리하고 있다. 새롭지는 않지만 최근 스타일로 깔끔하게 지어졌다. 과거 대학로 건축물의 주재료였던 붉은 벽돌은 아니지만 목재와 유리 그리고 개비언으로 이루어진 평균 수준 이상의 건축이다. 조경가의 입장에서 나무를 잘 심어서 이 건축이 돋보인다고 말하면 자칫 편협한 의견으로 치부될 수 있겠지만, 두 그루의 거대한 배롱나무는 확실히 이 건축물로 시선을 이끌고 있다. 이것저것 다양하게 심는 방식보다 제대로 된 나무 한 그루가 효과적일 수도 있는 법이다. 작품과 키치 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 하고 있는 대학로의 다양한 층위의 건축물 가운데 뮤지컬 센터는 우리를 실소하게 만드는 입면을 드러내고 있었다. 이곳의 건축물 중 가장 큰 덩치를 갖고 있으면서 한쪽면을 그리 좋아 보이지 않는 노출 콘크리트로 ‘처리’해버린 것이다. 노출 콘크리트는 대학로에서 벽돌 다음으로 애용된 재료다. 하지만 수준 떨어지는 배합에서나오는 밋밋한 질감은, 더군다나 우악스런 넓은 입면은, 골목길을 통해 보이는 도시 경관의 격을 떨어뜨리고 있었다. 그래도 잠재력은 남아 있었으니, 얼마 남지 않은 월드컵 응원 때 스크린으로 활용하기에 제격이라는 아이디어에 크게 웃으며 지나칠 수 있었다. 정욱주는 이 연재를 위해 작은 모임을 구성하였다. 글쓴이 외에 factory L의 이홍선 소장, 랜드스케이프 디자인 스튜디오 knl의 김용택 소장, 디자인 스튜디오 loci의 박승진 소장 그리고 서울시립대학교의 김아연 교수 등 다섯 명의 조경가가 의기투합하였고, 새로운 대상지선정을 위해 무심코 지나치던 작은 공간들을 세밀한 렌즈로 다시 들여다보고 있는 중이다.

- 장소의 혼

- 제주는 천혜의 경관을 자랑한다. 제주의 가장 큰 매력은 훼손되지 않은 천연의 자연 환경 속에 순응하는 도시의 모습이다. 원시적인 자연도 아니고, 인공물이 자연을 압도하는 도시도 아니다. 시내에서 돌담과 각양각색의 나무와 꽃을 쉽게 볼 수 있고, 조금만 벗어나면 바다와 만날 수 있다. 한라산은 다양한 식생 분포를 이루어 생태계의 보고로 손꼽히며, 어느 마을을 가도 한라산이 배경을 이루어 빼어난 경관을 연출한다. 이러한 이유 때문인지 제주는 관광지로 각광받고 있고 테마파크 또한 무수히 많지만, 정작 공원은 많지 않다. 기존의 녹지 체계 안에서 약간의 시설물이 추가된 형태를 보이는 것이 대부분이다. 사실상 제대로 설계가 이루어진 근린공원은 찾아보기 어렵다. 이런 환경 속에 대규모 공원이 조성되어 눈길을 끈다. 제주서귀포혁신도시 내에 자리한 근린공원 “ 름모루”가 지난 해 공사를 마치고 모습을 드러냈다. 지우고 다시 그리기 “바름모루”는 제주서귀포 혁신도시 중심부를 가로지르는 공원으로, 대상지는 1132번 국도와 1136번 국도 사이에 자리한 경사지에 위치하고 있다. 1136번 국도와 고근산 정상에서 내려다보면 종점부에 범섬이 떠 있는 해안 경관이 한눈에 들어오는데, “ 름모루”는 여기에 어우러져 시야를 방해하지 않고 절경을 연출하고 있다. 굴곡 없이 북-남으로 경사가 이어지기 때문인데, 경관을 조망하는 요점에는 시야가 막히지 않도록 한 설계 의도가 배어 있기도 하다. 이곳의 옛 터는 경관으로서는 무심의 대상이었다. 경관의 요점부도 아니고, 이동의 목적지도 아니기 때문이다. 감귤밭은 제주에서 가장 흔하게 볼 수 있는 풍경이기도 하거니와 제주도민들에겐 노동의 공간이기에 감흥을 느끼기 어렵다. 현재 “ 름모루”는 공원으로서 기존과는 다른 모습으로 공간의 매력을 어필하고 있는데, 원래 모습을 완전히 털어내고 새로운 모습으로 탈바꿈한 건 아니다. 대상지가 가지고 있던 모습을 입체화해 그 가치를 극대화함으로써 제주도민들에게 익숙한 모습을 친근하면서도 새롭게 보이도록 설계했다. 설계의 핵심은 ‘제주다운 공원’의 구현이다. 대상지가 가진 제주라는 경관적인 강점을 더 드러내 보이는 게 설계의 주안점이었다. ‘~답다’는 공간이 그 역할을 다 하고 본연의 특성을 보일 때 느낄 수 있다. 제주의 정체성이 공원에서 뚜렷하게 드러나야 인정할 만한 ‘제주다움’이 표현되는 것이다. 이를 위해서는 장소성 파악이 필요하다.1 그런데 설계공모가 시행되던 당시부터 장소성 파악은 난관에 부딪쳤다. 기존의 등고선이 깨끗하게 지워진 땅만 남았기 때문이다. 공원에 대한 설계가 이루어지기 전 공정에서 장소의 본 모습과 기억은 자취를 감추었다. 결국 공원 설계는 도면에서 사라진 등고선을 되찾는 데 가장 공을 들이게 되었다. 조경 설계는 “원 지형도를 베끼는 작업부터 설계가 시작”2되었고, 땅의 모습을 살려 길을 내고 공간을 만들었다. 이곳에서의 조경 작업은 원래 모습의 회귀였던 것일까? 물론 “ 름모루”의 설계 과정이 과거의 모습을 그대로 복원하기 위한 작업이었던 건 아니다. 대상지 조사를 통해, 지워진 ‘제주다운’ 요소를 필요에 의해 부분적으로 되살린 것이다. 땅의 기억을 더듬어 본 설계자들은 대상지를 다공질 경관, 생산적 경관, 서사적 경관의 세 가지 관점으로 받아들였다. 돌과 바람 그리고 여자가 많아 삼다도三多島라 불리는 제주의 대표 요소 중 돌의 물리적 특성과 제주의 특산 작물인 감귤이 자아내는 경관적 특성, 설문대할망이라는 제주의 설화를 바탕으로 공원 설계의 방향을 잡아 ‘제주다움’을 표현했다. 장소의 혼과 대화 장소성이 희석되었을 때 그 상태를 지속할지 아니면 복원할지가 쟁점이 되는데, 이때 설계자는 선택의 기로에 서게 된다. 과학 기술이 집적된 고층 빌딩 숲과 개인이 구분되지 않는 단지화 된 아파트 등에서는 장소성을 느끼기 어려운 반면, 수려한 경관 속에 자리하고 신화적 이야기가 가득한 제주와 같은 환경에서는 비교적 장소성이 드러나기 쉽다. 이에 “바름모루”는 ‘제주다움’의 구현을 위해 지역성의 재현을 택한 것으로 보인다. 지역마다 설화나 전설이 있듯이 제주에도 전해지는 설화가 많다. 한국에 속한 땅이지만 바다 건너 육지와 멀리 자리한 섬이기 때문인지 신비감이 서려 있고, 제주의 경관과 연관 지어 설명되는 설화이기에 구체적이고 신빙성이 느껴진다. 제주에는 한라산을 베개 삼고 누울 정도로 크고 힘이 센 설문대할망이 있었다는 설화가 전해지고 있다. 설화에 따르면 이 할망은 제주 백성들에게 100동의 명주로 속옷을 만들어 주면 육지와 연결되는 다리를 놓아주겠다는 약속을 한 적이 있다. 그런데 설문대할망이 워낙 커서 제주의 명주를 다 모아도 1동이 모자라 속옷을 짓지 못했다고 한다. 그래서 약속이 지켜지지 않아 최근까지 제주는 육지와 고립되었다고 설화는 설명하고 있다.

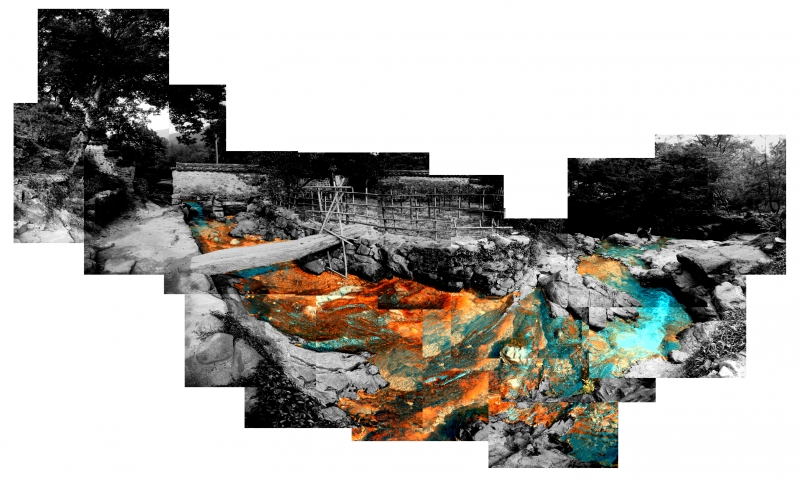

- 바름모루

- 제주다움을 고민하다 지난 해 제주서귀포 혁신도시 도시기반 공원시설공사가 완료되었다. 조성된 현장을 돌아볼 기회가 왔다. 이전에 작업을 진행했던 설계공모 대상지의 준공 현장에 대해 적잖은 트라우마가 있던 터라 걱정 반 기대 반의심정을 갖고 현장으로 향했다. 2008년 서울시립대학교 김아연 교수, 순천대학교 최정민 교수와 공동으로 작업했는데, 당선된 이후 주변으로부터 계획안에 대한 좋은 평가와 격려들이 워낙 많아 설계 과정과 종료 즈음에는 ‘좋은 공원이 만들어 지겠구나’ 하는 기대감을 갖게 되었다. 혁신도시 공원중 첫 번째 준공이라는 의미도 있었던 터다. “ 름모루”, 5년 전 설계보고서를 뒤적여 기억을 더듬어 그간의 내력을 훑어보았다. 첫 번째 설계 키워드, ‘하나의 공원, 99+1’ 제주서귀포 혁신도시 중심부를 잇는 1.5km의 중앙 공원(1~4호 근린공원)은 기존 땅의 패턴을 따라 만들어지는 99개(상징적 수, 많음의 의미)의 작은 정원들이 모여 하나의 공원을 이룬다. 름모루길은 ‘하나의 공원’에 연속성을 부여하는 가장 큰 물리적 요소다. 기존지형과 길의 패턴을 따라 노선을 설정하고, 경관의 열림과 닫힘을 통해 변화가 있는 시퀀스를 이루게 했다. 름모루 부지의 경관축은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르며, 산과 바다를 잇는 북고남저형의 지형적 서사성을 가지고 있었다. 설문대할망 설화에 따르면 거녀巨女였던 설문대할망은 한라산을 베개로 삼고 고근산에 엉덩이를 걸치고 범섬에 다리를 걸쳤다는 이야기가 전해지는데, 이 설화를 지형의 서사성과 접목해 전개했다. 두 번째 키워드, 보존 요소에 의한 장소성의 구현 보존된 감귤 밭의 대부분은 전시 정원 및 체험 공간으로 활용했다. 길을 따라 형성된 돌담은 보존과 보완을 통해 외담 및 겹담의 형태로 재구성하고, 삼나무 방풍림은 부분적으로 간벌해 공간 구획 및 경관 제어(개방 및 차폐)를 위한 수직 요소로 활용했다. 현장 및 문헌조사, 주민 면담을 통해 도출한 추억 요소들을 기억의 정원으로 구성했다. 세 번째 키워드, ‘제주다움’의 극대화 40여 년 전 감귤 밭이 하나둘 들어서면서 바람으로부터 밭을 보호하고, 경계를 표시하기 위한 삼나무 방풍림과 돌담이 만들어지기 시작했다. 땅의 대부분을 차지하는 감귤 밭, 돌담, 방풍림은 름모루의 경관을 지배하고 있고, 작은 길들을 만들며 오밀조밀하게 위요된 공간들을 형성한다. 대상지는 오랜 세월 바닷바람에 적응하면서 만들어져 온 땅의 무늬를 간직하고 있었다. ‘땅의 무늬에 대한 존중과 보존’이라는 뚜렷한 기조 아래 계획된 현상 설계안은 토지이용상의 변경사항을 제외하고, 대부분 원형을 유지하면서 실시설계에 구현했다. 올레길, 정낭 등 제주인의 삶과 대표적 상징 요소를 모티프로 하여 제주들꽃정원, 바람의 언덕, 굼부리 등 제주의 독특한 자연 이미지를 연출하였으며, 제주를 연상시키는 상징색과 거칠고 푸석푸석한 제주의 질감을 적용했다. 조경 설계 채움조경기술사사무소 (김병채 대표, 조양숙, 이덕희, 황경연, 장주영, 김사랑,신경석) 조경 계획 김아연(서울시립대학교), 최정민(순천대학교) 조경 시공 온랜드주식회사, 유원종합조경 건축 설계 도시건축제이폼 건축사사무소 발주 LH 위치 제주특별자치도 서귀포시 서호동 도시기반시설 공원·녹지 222,133m2, 중앙공원 161,312m2 완공 2013 채움조경기술사사무소는 ‘고객 만족’, ‘자연·환경’, ‘열정·보람’을 모토로 역량을 키워가고 있는 조경 설계 사무소다. 김병채 대표는 서울시립대학교 조경학과를 졸업하고 대우건설, 동심원, L.E.T을 거쳐 2005년에 설계 사무소를 설립해 운영하고 있다. 땅이 지닌 본연의 모습과 가치를 소중히 여기며, 유연성을 지닌 설계를 구현하기 위해 고민하고 있다. 채움에서 근무하고 있는 이덕희 이사는 강릉원주대학교 환경조경학과를 졸업하고 2007년부터 재직중으로, 클라이언트의 작은 목소리에도 귀를 기울이는 세심한 설계를 추구한다.

- 헌터스 포인트 사우스 워터프론트 파크

- 헌터스 포인트 사우스 워터프론트 파크는 뉴욕 시가 추진하고 있는 원대한 마스터플랜의 제 1단계 사업이라 할 수 있다. 이 계획에 따르면 롱아일랜드Long Island City 이스트 강변East River에 위치한 30에이커 규모의 유휴 부지가 새로운 모습으로 탈바꿈하게 되며, 1970년대 이래 뉴욕 최대 규모의 중산층 대상 주택 단지 건설 사업이 추진될 예정이다. 3면이 물로 둘러싸인 헌터스 사우스 포인트는 도시 생태계에 있어 새로운 모델을 제시하게 될 것이며, 혁신적인 지속가능한 디자인의 성패를 가늠하는 평가의 장이 될 것이다. 공원 및 공공 공간은 Thomas Balsley Associates와 WEISS/MANFREDI의 협업으로 탄생하였고, ARUP이 주관 컨설팅 및 기반시설 설계를 맡았다. 대상지는 수변 공간인 동시에 도시이고 관문의 역할을 하는 한편 보호 구역에 해당하기도 한다. 또한 아무 것도 없는 빈 공간인 듯하지만, 과거의 흔적이 어렴풋이 드러나 있다. 디자인을 통해 대상지가 가진 산업적 전통·유산과 극적인 조망을 조화시킴으로써 자체적 회복력을 지닌 다층적 구조의 여가·문화 공간을 창조하고자 하였다. 향후 인접 지역에 학교와 5,000세대의 주택 단지가 조성될 것으로 예상되고 있기에 이 공원은 소통의 장으로서 역할을 수행하는 한편, 주민들의 여가를 위한 새로운 공공 공간으로서의 기능을 담당하게 될 것이다. 통합적 디자인을 바탕으로 기반 시설, 경관 그리고 건축을 한 데 어우러지게 함으로써 수변에 위치한 유휴 부지를 새로운 생태 공간으로 변모시켰다. 또한 이스트 강에서 필연적으로 나타나게 될 반복적인 홍수 및 수위 상승도 충분히 예측하여 설계에 반영했다. 지속가능한 수변 공간 헌터스 포인트 사우스 워터프론트 파크가 들어선 부지는 축축한 습지에서 물을 뺀 쓰레기 매립지로, 부드러운 물가에서 단단한 수변으로 점차 변모해왔다. 최적의 위치를 지녔음에도 방치되고 있던 수변 공간을 다양한 환경친화적 방법으로 디자인해 새로운 도심 생태패러다임을 보여주는 공간으로 변모시켰다. 공원의 핵심은 기술집약적이며 생태적인 시스템의 도입이다. 이를 통해 비재생 에너지원 사용을 최소화하고, 수자원의 보존 및 보전, 유지 및 관리 활동의 최적화 그리고 커뮤니티 및 도시를 위한 건전하고 생산적인 환경의 조성 등 다양한 목표를 성취할 수 있게 되었다. 고지대 환경 새로운 도시 계획을 살펴보면, 새로운 커뮤니티를 위해 헌터스 포인트 사우스에 스마트 거리, 생태 습지 그리고 자전거 도로 등을 설치함에 있어 치밀하게 구상된 지속가능한 접근 방법이 채택되었음을 알 수 있다. 공원 주변을 따라 조성된 생태 습지는 중심 가로 및 고지대 스마트 거리로부터 유입되는 빗물을 정화한다. 각각의 고지대 거리에서는 공원과 도심 스카이라인이 자아내는 멋진 경치를 즐길 수 있는데, 이들 거리들은 연회용 좌석 등이 마련된 공원 출입구 앞쪽까지 연결된다. 타원형 잔디 마당 다목적 타원형 잔디 마당은 대상지에서 그 개방성이 가장 뚜렷하게 드러나는 공간을 대표하고 있는데, 이곳에서는 강 건너편의 맨해튼을 조망할 수 있다. 이 녹색 공간은 공원 북쪽 구역의 중심 역할을 하고 있는데, 그 주변을 끊김 없이 이어진 산책로가 둘러싸고 있다. 남쪽으로는 주름이 잡힌 강철 캐노피가 타원의 곡선을 따라 위치함으로써 페리 정류장 및 매점 건물을 이용하는 방문객들에게 그늘을 제공하고 있다. Park Designers Thomas Balsley Associates, WEISS/MANFREDI Prime Consultant and Infrastructure Designer ARUP Ecological Systems and Restoration Ecologist Edesign Dynamics Marine Engineering Halcrow Public Art Karyn Olivier MEPFP Engineering A.G. Consulting Engineering, P.C. Environmental Engineer YU & Associates Client New York City Economic Development Corporation Location Long Island City, New York, USA Park and Green Streets(Phase 1) 9.5ac Pavilion 12,000ft2 Completion 2013 Thomas Balsley Associates는 뉴욕을 기반으로 한 조경 및 도시설계 사무소로 첼시 워터사이드 파크(Chelsea Waterside Park), 갠트리 플라자 파크(Gantry Plaza Park), 뉴욕의 리버사이드 파크(Riverside Park), 댈러스(Dallas)의 메인 스트리트 가든(Main Street Garden), 탬파(Tampa)의 커티스 힉슨 파크(Curtis Hixon Park) 등의 프로젝트를 수행했다. 최근 서울의 마곡 워터프론트와 상하이의 SIPG 하버 센터를 비롯한 유수의 공모전에서 우승한 바 있다. 도시 공원, 광장 그리고 수변 공간 등에 관심을 갖고 있으며, 환경적 지속가능성과 랜드스케이프 어바니즘의 혁신적 결합을 디자인 철학으로 삼고 있다. WEISS/MANFREDI는 뉴욕을 근거지로 활동하고 있는 설계 사무소로 건축, 미술, 기반 시설, 경관 디자인을 역동적으로 결합하고자 노력하고 있다. 주요 작업으로는 시애틀 미술관(Seattle Art Museum)의 올림픽 조각 공원(Olympic Sculpture Park), 버나드 대학 다이애나 센터(Barnard College Diana Center), 브루클린 식물원 방문자 센터(Brooklyn Botanic Garden Visitor Center)등이 있다.

- 호랑이, 햇빛, 또는 공기: 서울이라는 생태계 속 DDP

- “개별 생명체들이 주변 환경에서 주어지는 여러 가지 특별한 기회를 늘 활용하는 것처럼, 생태계 또한 우리가 부분적인 지식만으로는 결코 예측할 수 없는 방식으로 행동한다. 부분은 오직 전체 맥락 안에서만 특수화된 역할을 맡는다.” - 어니스트 칼렌바크 저, 노태복 역, 『생태학 개념어 사전』, 에코리브르, 2009. 2000년대 후반부터 지금까지, 정치적·문화적 논란의 중심에 있던 동대문디자인플라자DDP가 지난 3월 21일 개관했다. DDP는 규모의 측면에서 보면 1993년 전관을 개관한 예술의전당 이후 서울에 건립된 최대 규모의 복합 문화 공간이다. (1980년대 추진된 예술의전당은 당시 아시아 최대 규모 아트센터(복합 예술 공간)로 계획되었다.) 2004년 참여정부가 추진한 국립아시아문화전당(광주광역시 소재)의 개관이 늦어지면서 DDP는 21세기 최초, 최대 규모의 복합 문화 공간이라는 타이틀을 얻을 수 있게 되었고 그만큼 논란의 중심에 서게 되었다. 예술의전당, 국립아시아문화전당, DDP 등 대형 문화 프로젝트는 플래그십flagship 프로젝트 또는 아이콘 프로젝트라고 불린다. 플래그십 또는 아이콘 프로젝트는 대개 격렬한 논란을 유발하며 논쟁이 벌어지지만 논의의 접점을 잡기도 쉽지 않다. 도시계획적 측면, 역사적 측면, 문화적 측면, 산업적 측면, 지역공동체적 측면 등 복잡하고 복합적인 맥락이 가로지르기 때문이다. DDP 역시 이를 피해갈 수 없었으며 지금도 여전히 지속되고 있다. 다만 개관 시점에서 우리는 어떠한 시각에서 이 거대 문화 공간의 현재와 미래를 들여다보고 예측해야 하는지 말해야 할 때가 되었다. 지금까지 DDP에 대해 많은 이들이 비평적 측면에서 여러 각도의 유의미한 의견을 피력하고 있지만, 필자는 서울의 문화·산업 생태계에서 더 나은 역할을 하는 공간으로 성장하기 위해 당부하는 관점에서 글을 쓰고자 한다. DDP, 새 가치 창출의 중재자가 되자 서울 시장이 초기 DDP 건립을 주도했던 오세훈 시장에서 박원순 시장으로 바뀌면서 DDP의 비전은 ‘세계 디자인의 메카’에서 ‘디자인 창조 산업의 발신지’로 궤도를 수정했다. 허울뿐인 비전이라 불릴 수 있지만, 비전은 우리가 추구해야 할 방향을 제시하고 공유한다는 점에서 무엇보다 중요하다. 디자인에서 창조 산업으로의 확장은 주목할 만한 변화다. DDP라는 그릇이 담고자 하는 창조 산업의 범위는 매우 넓다. 창조 산업이라는 용어를 처음 사용한 영국에서는 ‘개인의 창의성, 기술, 재능 등에 기원을 두고, 지적재산권의 발생 및 활용을 통해서 부와 일자리를 창출하는 활동’으로 정의하고 있으며, 크게 13가지 산업, 즉 광고, 건축 설계, 미술품과 골동품, 수공예, 디자인, 영화, 쌍방향 소프트웨어, 음반, 공연 예술, 출판, 텔레비전과 라디오 방송을 포함하고 있다. 창조산업의 정의에서 주목할 만한 점은 ‘창의성creativity’, ‘기술technology’, ‘재능talent’을 가치 창출의 원천으로 삼고 있다는 점이다. DDP가 ‘디자인 창조 산업의 발신지’가 되기 위해서는 동대문, 서울, 아시아, 세계의 ‘창의성’, ‘기술’, ‘재능’이 모이는 장소(DDP에서는 이를 ‘터’라는 말로 부른다)가 되어야 한다. 여기서 쟁점은 ‘창의성, 기술, 재능을 어떻게 모이게 할 것인가’이며 나아가 ‘이들이 결집하는 모멘텀momentum은 어떻게 형성되고 작동하는가’이다. DDP가 세계적인 디자이너의 전시를 기획하고 유치하면 발현되는가, DDP가 한국 디자인의 원형을 전시하고 해설하면 실현될 수 있을까. 아직 정확한 해답은 없지만, 찾아야 하는 숙제다. 도시 문화적 관점에서 문화 공간은 중재자에 가깝다. 창의적인 사람들이 모이고 작품을 선보이고 이를 구경하려는 사람들이 모인다. 이를 중재하는 곳이 문화 공간이다. 고전적으로 공연장, 박물관이 이러한 역할을 해왔다. 최근 논의되고 있는 3세대 문화 공간에서 중요한 지점은 예술가(작품)를 관객과 만나게 하는 중재적 역할(마케팅)을 넘어서, 창의적인 예술가들의 관계를 형성하게 하고 창의적인 관객들의 관계적 참여를 이끄는 역할을 부여받고 있다. DDP를 통해 창의적인 디자이너, 예술가, 기획자들이 어떻게 상호 관계를 맺고 상호작용을 통해 창의적 구상을 펼치게 될 것인가. 스스로 창의성을 발현하는 장소가 되는 것, DDP가 주목할 지점의 하나다. 최도인은 메타기획컨설팅에서 예술 경영, 문화 공간, 도시 문화 전략 등의 컨설팅을 총괄해 왔다. 대표적인 프로젝트로는 서울시립교향악단, 통영국제음악당, 아시아예술극장, DDP 운영 체계 컨설팅 등이 있다. 창조 도시 분야의 세계적 권위자인 찰스 랜드리(Charles Landry)의 저서 『크리에이티브 시티 메이킹』 한국어판을 기획·감수했다. 서울공연예술센터 국제심포지엄, 타이완 타이베이현 창조도시 국제심포지엄과 러시아연방 브리야트 바이칼포럼 등에 초청받아 기조 발제를 하였다. 2011년부터 북방아시아 예술가와 기획자들의 창작 협력 프로젝트인 유목창작여행(Nomadic Artists’Journey)의 프로젝트 디렉터를 맡고 있다.

- DDP, 별것 (별 물건도, 별 문제도) 아닐 수 있다

- 줌아웃 해야 하는 DDP와 줌인 해야 하는 동대문 경관 많은 사람들이 비판하듯이 DDP가 불시착한 우주선 형태인지 아니면 설계가의 말처럼 자연 경관의 곡선과 같이 아름다움과 안정감을 주는 선형으로 이루어졌는지는 주변 높은 건물에서 내려다 봐야 알 수 있다. 형태가 서로 다르다는 알루미늄 패널 45,133장은 한 장 한 장 그 자체로는 시각적으로 중요하지않다. 전체 형태는 대칭이나 일정한 비율이 없는 비정형이라 한 발자국 한 발자국 뒤로 물러서면서 봐야 곡면이 어떻게 흘러가는지가 보인다. 줌아웃 하면서 봐야 한다. 많은 이들이 DDP가 동대문의 경관과 어울리지 않는다고 평가하는 이유이기도 하다. 주변이 확 뚫린, 그러니까 충분히 줌아웃 할 수 있는 공간을 확보할 수 있는 곳에 들어섰다면 건축물이 더 돋보였을 것이다. 반면 동대문 일대(이하 동대문)는 줌인 하며 봐야 실체가 드러난다. 터치스크린을 통해서 본다면 두 손가락을 벌리며 들여다봐야 한다. 멀리서는 흥인지문이라는 랜드마크와 선형의 청계천, 규칙 없이 서 있는 대규모 상가 건물들, 혼잡한 도로와 이리저리 얽힌 뒷골목만이 보일 뿐이다. 줌인 상태에서 화면을 좌우상하 밀치며 보면 청계천변으로 상가들이 서 있는 이유가 궁금해지고 밀리오레나 두타 쇼핑몰 주변은 외국인 관광객을 실어 나르는 대형버스로 북적거리는 것을 알 수 있다. 통일상가 일대에서는 오토바이들이 쉴 새 없이 드나드는 모습을, 신발도매상가 골목에서는 지게꾼들이 짐을 옮기는 모습도 볼 수 있다. 양고기집, 인도 카레집, 홍어국수집, 콩나물국밥집, 양고기집까지 음식점도 다양하다. 좀 더 줌인 하면 속옷, 겉옷, 의류 관련 각종 부자재, 신발, 스포츠용품뿐만 아니라 조류, 어류, 파충류까지 판매 대상임을 볼 수 있다. 동대문은 공간만 복잡한 게 아니라 시간도 복잡하다. 상가가 여는 시간도, 가장 활발하게 활동하는 시간도 다르다. 통일상가를 줌인 해보자. 의료 관련 부자재를 파는 이 상가는 겉보기에는 서로 다른 건물이지만 그 안에 들어가면 마치 하나의 건물처럼 연결되어 있다. 주변에 새로 생기는 대규모 상가 건물에 대응하기 위해 단층이던 건물의 층을 높였고 어느 순간 벽을 터 30여개의 건물을 하나의 건물처럼 만들었다. 그 안에 들어가면 무언가 함정에 빠진 듯하다. 마치 피라네시가 그린 “상상의 감옥” 같다. 층별 높이가 서로 다른 건축물이 하나로 연결되다 보니 분명 상가 건물 위층으로 향하는 길목에 있는 계단인데 내려가는 계단이다. 그래서 뭔가 아니다 싶어 돌아서면 길을 잃게 된다. 복잡하지만 설명하자면 그 내려가는 계단은 높이가 서로 다른 두 건물 사이를 연결하는 통로일 뿐이고 그 계단을 통해 옆 건물로 가야만 옥상으로 올라가는 계단을 찾을 수 있다. 이해들 되셨는지? 손가락을 왼쪽으로 밀어 신발도매상가 B동으로 가보자. 원래 7층으로 계획했으나 7층에서 동대문운동장의 로열석이 내려다보일 수 있어 계획을 변경해 5층으로 지었다고 한다. 축구장을 자주 찾았던 VIP가 저격당할 수 있어 미리 예방한 것이다. 3층까지는 상가고 4층과 5층은 주택이다. 옥상 한쪽에는 연탄재를 쌓아 만든 화단이 있고 그 위에는 배나무며 박태기나무, 소나무가 심겨 있다. 화단 옆으로는 플라스틱 호스로 만들어진 아치도 서있다. 아래층 사람들이 이사 나가면서 옥상에 버리고 간 냉장고나 세탁기는 솜씨 좋은 건물 관리소장의 손을 거쳐 화분이 되었다. 건물로 올라가는 계단의 창은 값 비싼 유리 대신 콘크리트 블록으로 채워져 있는데 블록 사이를 통해 쏟아지는 빛은 일품이다. 그렇게 동대문에는 또 다른 세상이 있다. 경관과 달리 산업 생태계는 줌인 해도 알 수 없다. 스스로 몸을 부딪쳐 봐야생태계 사슬의 구조를 어림짐작이라도 할 수 있다. 순천만국제정원박람회 작가 정원에 놓을 방석을 동대문에서 직접 만들었다. 동대문 종합상가 3층에서 을 끊어 동화상가 재봉 집에 맡겼더니 방석이 완성되었고 방석 안에 넣을 솜은 다시 종합상가 지하에서 구입했다. 좀 번거롭지만 물어물어 그 안에서 많은 일을 해결할 수 있다. 상당히 유기적이다. 김연금은 조경작업소 울을 운영하고 있으며, 커뮤니티 디자인 센터의 일원으로도 활동하고 있다. 커뮤니티 디자인, 마을만들기를 일과 활동의 중심으로 삼고 있고, 최근에는 스토리텔링과 조경 디자인, 경관의 사회적 구성이라는 키워드에 집중하고 있다. 박사 학위 논문을 발전시킨 『소통으로 장소 만들기』(한국학술정보, 2009), 일상의 경관에서 이루어지는 거시적 구조와 미시적 요소의 상호 관계를 관찰하고 기록한 『우연한 풍경은 없다』(나무도시, 2011) 등의 저서가 있다.

- 동대문디자인플라자

- 서울시는 동대문 운동장 공원화를 위해 지난 2007년 국제 지명 초청 설계경기를 진행해 자하 하디드Zaha Hadid의 “환유의 풍경”을 당선작으로 선정했다. 이후 7년간의 공사를 거쳐 그 모습을 드러냈다. 동대문디자인플라자DDP는 지형을 활용하여 조경과 건축을 통합하는 방식으로 전체 설계가 진행되었다. 발굴된 성곽을 중심으로 제안된 새로운 지형은 모든 접근로에서부터 DDP로 연결하는 시각적 방향 장치가 되고, 건물의 유기적 언어는 브리지, 외부 공간으로의 통로, 야외 광장 또는 공연·전시 공간 프로그램 구성요소와 조경 사이의 연결을 강화한다. DDP는 디자인 창조 산업의 발신지로 태어난다는 건립 취지에 부합하도록 디자인된 독특한 외형과 내부구조가 시선을 끈다. 축구경기장 3개에 달하는 규모를 자랑하는 이곳은 살림터와 공원 등 5개 시설, 15개 공간으로 구성되었으며, 45,133장의 알루미늄 패널과 노출 콘크리트가 어우러져 대규모의 비정형 디자인을 구현한 것이 특징이다. DDP 건물 외피는 비정형으로 이루어져 있는데, 건물표면의 뚫린 공간과 돌출된 부분, 함몰 구역을 통해 외부와 내부가 서로 관통하고 시각적으로 연결된다. 동대문시장 건물군 특유의 현란한 조명에 대응하여 정적인 조명 연출을 위해 일부 알루미늄 패널은 몇 가지 패턴으로 타공해 간접 조명으로 밤풍경을 연출하였다. 공간 프로그램은 컨벤션 시설, 전시 시설, 디자인 정보 교육 시설 등이 공원과 통합된 하나의 유연한 볼륨으로 구성된다. 전면 도로(장충단로) 지하에 디자인 관련 숍과 레스토랑 시설 등이 입점해 있고, 지하철로 가는 접근로와 연결된다. 전시 시설은 장충단로를 따라 대지의 서쪽 경계에 위치하며, 디자인 정보 교육 및 업무 시설은 대지의 남서쪽 경계에 위치하고 있다. 공공편의시설의 일부인 장충단로 지하 공간(디자인장터)은 선큰 광장 레벨에서 서울 지하철과 연결된다. 공원 내에 위치한 서울 성곽과 발굴 문화재는 시간의 흔적을 더해주며, 공간에 생기를 불어넣어 주고 있다. 선큰 광장은 상부에 캔틸레버로 걸려있는 건물 볼륨의 캐노피아래에서 옥외 콘서트, 무용 공연, 공공 전시 등을 개최할 수 있는 행사 공간 역할을 한다. 건축 설계 자하하디드아키텍츠, 삼우종합건축사사무소 구조 설계 Arup, 티섹 시공 삼성물산, 삼성엔지니어링, 테라텔레콤 기계 설계 Arup, 삼우설비컨설턴트 전기, 통신 설계 Arup, 삼우TEC 토목 설계 새길이엔시 조경 설계 Gross Max, 동심원조경기술사사무소 인테리어 타옴즈 조명 설계 Arup, 휴엘디자인 음향 설계 Arup, RPG Korea 문화재 설계 금성건축사사무소 소방 설계 한방유비스 CM/감리 건원엔지니어링 컨소시엄 발주 서울특별시 위치 서울특별시 중구 을지로7가 2-1번지 외 35필지 대지면적 62,260m2 건축면적 25,104m2 연면적 86,574m2 규모 지상 4층, 지하 3층 건폐율 40.32% 용적률 45.76% 완공 2014 Zaha Hadid Architects는 1979년 자하 하디드가 설립한 건축 설계 사무소로 약 400명의 건축가로 구성되어 있으며, 전 세계 44개국에서 진행한 950여개의 프로젝트 실적을 보유하고 있다. 대표 작품으로는 비트라 소방서(Fire Station at Vitra), 갤럭시 소호(Galaxy Soho), 광저우오페라 하우스(Guangzhou Opera House) 등이 있으며 자하 하디드는 2004년 여성 건축가 최초로 프리츠커상을 수상했다. 삼우종합건축사사무소는 1976년에 설립되어 다변화하는 시대 상황 속에서 ‘World Leader’를 목표로 꾸준히 성장해 왔다. 서울을 기반으로 뉴욕, UAE, 카타르, 베트남, 베이징에 지사를 갖춘 글로벌 건축 설계 사무소다. 삼우는 건축 설계를 비롯해 도시설계, 인테리어, CM 등 건축 분야의 다양한 스펙트럼을 가지고 있으며, 2014년 영국의 Building Design에서 선정하는 ‘World Architecture Top 100’에서 세계 8위, 아시아 2위로 선정된 바 있다.

- 공원 도시 서울

- 세계 도시의 공공 아젠다, 공원 오늘날 세계 주요 도시의 공원과 녹지에 대한 관심은 그 어느 때보다 높다. 공원 정책 컨설턴트인 피터 하닉Peter Harnik은 “공원이 주요한 공공 아젠다가 되었다”고 지적하였다. 많은 도시들이 보다 더 좋은 공원 체계를 갖추기 위해 경쟁하고 있다. 세계 여러 도시들은 새로운 공원을 만들고 녹지를 보존함으로써 도시 이미지를 제고하고 도시 경쟁력을 증진시키고 있다. 싱가포르가 그 대표적인 예다. 1960년대 초부터 리콴유 수상의 리더십에 따라 ‘정원 도시Garden City’를 표방하며 도시 녹화에 힘써왔으며, 그 결과 많은 외국인 투자를 유치할 수 있었다. 최근에는 ‘정원 속 도시A City in a Garden’로 비전을 재설정하면서 녹색 공간 확충을 위한 공원 정책을 적극적으로 추진하고 있다. 전략적 개발 부지인 마리나 베이Marina Bay 매립 공간을 상업 공간으로 개발하지 않고, 식물원형 공원인 ‘가든스 바이 더 베이Gardens by the Bay’로 조성한 것도 도시개발 패러다임의 큰 변화다. 또한 산지형 공원을 보행교로 연결하거나 건축물에 수직 정원vertical garden을 적극적으로 장려하고 추진하고 있다. 이외에도 뉴욕, 밴쿠버, 취리히 등 전 세계의 도시들은 공원녹지 수준 향상에 도시 정책의 핵심역량을 기울이고 있다. 서울은 어떠한가? 지난 30여 년 동안 도시 공원은 양적인 확대뿐만 아니라 질적인 수준도 현격하게 높아졌다. 이러한 변화를 가져온 중요한 원인은 1995년 부터 도입된 지방자치제도에서 찾을 수 있다. 시민들이 직접 선출하는 시장들은 생활 공간의 변화에 주목하였고, 이는 공원과 공공 공간의 관심으로 이어졌다. 『경향신문』 2013년 9월 2일자 논설은 서울 시장의 공원 정책에 대한 관심을 다루고 있다. “서울 시장의 공원 사랑은 유별나다. 역대 5명의 민선 시장은 모두 자기 이름표를 단 공원을 하나 이상씩 갖고 있다. (중략) 큰돈 들이지 않고 자기 이름표를 새길 수 있는 사업 중 공원만한 것도 없다.” 이제 서울의 공원녹지는 세계 도시와 비교하여도 손색없는 수준에 도달하게 되었다. 이 글에서는 서울의 공원녹지 정책의 변화 과정과 현재 정책의 지향점에 대하여 살펴보고자 한다. 나아가 공원녹지 관점을 투영한 도시 비전인 ‘공원 도시, 서울’의 가능성과 과제를 점검하고자 한다. 서울시 도시 공원 정책의 변화 민선 1기 조순 시장은 취임 후 ‘공원녹지 확충 5개년 계획’을 수립한다. 서울시 공원녹지 최초의 전략 계획인 셈이었다. 소극적인 공해 방지 차원을 넘어서 환경친화적 도시를 만드는 수단으로 공원녹지를 확보해야한다는 취지에서 수립된 계획이다. 산업 시설 이전지를 공원화하는 시도도 이루어져 OB 공장 부지, 파이로트 공장 부지가 공원화되었으며, 양재천에서 자연형 하천복원과 길동생태공원에서 생태 공원의 개념이 구현되었다. 무엇보다도 회색의 여의도광장을 녹색의 여의도공원으로 변화시킨 것은 상징적인 사건이라 할 수 있다. 민선 2기 고건 시장은 ‘생명의 나무 1,000만 그루 심기’를 정책 목표로 삼는다. 도시녹화 사업에서 성과 목표를 설정하고 접근했다는 점이 특징이다. 이 계획은 광범위한 나무 심기 사업을 통하여 실질적인 녹지량을 증진시켰다는 평가를 할 수 있고, 공공 기관 담장 철거, 학교 공원화, 옥상 녹화 등 다양한 방식의 녹지 확보를 시도했다는 것이 주목할 점이다. 이 시기에는 쓰레기 매립지인 난지도를 월드컵공원화하였고, 정수장으로 활용하였던 선유도를 공원화하면서 공원 설계의 질적인 수준도 향상시켰다. 민선 1기와 2기에는 공원녹지의 양적 확충이 주를 이루었고 도시 산업 재편에 따른 이전적지를 효과적으로 활용한 것이 특징이다. 민선 3기 이명박 시장의 경우 ‘생활권 녹지 100만평늘리기’ 사업을 추진하면서도 공공 공간과 공원녹지를 도시 공간 재편의 전략으로 활용하였다. 서울광장과 청계천 복원은 새로운 유형의 공공 공간이라는 점과 도시마케팅 측면에서 활용하였다는 점이 새로운 시도였다. 문화관광 타운으로 구상한 부지를 서울숲으로 공원화한 것도 개발보다는 환경 가치를 중시하는 시대변화를 잘 반영한 사례다. 민선 4기 오세훈 시장은 ‘생활권 녹지 100만평 확충’을 지속적으로 추진하였으며, 지역적 형평성의 관점에서 강북에 북서울꿈의숲과 강서에 서서울호수공원을 조성하였다. 또한 신규 공원녹지 확보가 어려운 상황에서 기존 공원을 리모델링하는 방식으로 추진되었다. 남산 르네상스 사업을 통한 남산공원의 접근성 개선과 한강 르네상스 사업을 통한 여의도한강공원 등 7곳의 한강공원 리모델링이 그러한 예다. 민선 5기 박원순 시장 역시 이전 민선 시장처럼 도시공원과 공공 공간에 대한 관심이 지대하다. 시장으로 취임하기 이전에 희망제작소를 운영하면서 세계공원연구소를 창립하여 운영하기도 하였다. 민선 5기의 변화는 거버넌스 방식으로, 공원 계획과 운영을 위하여 여러 전문가들로 구성된 공공조경가 그룹을 출범시켜 정책 개발에 참여하게 한 것이다. 2013년부터는 ‘서울 꽃으로 피다’라는 캠페인을 통하여 시민들이 주도적으로 생활 곳곳을 녹화하는 사업을 추진하고 있다. 민선 3기인 2003년 설립된 서울그린트러스트는 시민 주도의 도시 공원 및 도시숲 운동으로 시민참여 공원 조성 및 운영이 활착하는 데 기여하였다. 최근 도시 녹화 및 공원 조성 과정에서 시민이나 기업 등 다양한 주체의 참여가 확산되는 추세다. 조경진은 서울대학교 환경대학원 환경조경학과 교수이며, 2014년 설립된 한국조경학회 정원학연구센터 센터장으로 활동하고 있다. 2013년부터 서울시 공원녹지 총감독 및 마곡중앙공원 총괄계획가로 활동하고 있으며, 서울시 공공조경가 그룹 공원혁신분과 위원장으로 ‘푸른도시 선언 및 전략계획’ 수립을 위한 실무위원장으로 일하였다.

- 걷고 싶은 도시 서울?

- ‘걷고 싶은 거리’로 대변되는 불편함 불행하게도, 또 역설적으로 서울의 ‘걷고 싶은 거리’는 이 도시가 걷고 싶지 않거나 걷기에 불편하다는 인식을 드러낸다. 더구나 이를 행정의 치적으로 광고하는 것은 도시에 대한 오해이거나 걷는다는 행위의 도시적의미를 깨닫지 못하는 증표다. 걷기에 불편하다는 것은 도시로서는 치명적인 단점이며, 유행하는 표현으로는 도시의 글로벌 경쟁력에 커다란 상처를 준다. 1998년 7월 서울시는 시의 전반적인 가로 환경이 보행불안, 보행불편, 보행불리 등 보행삼불이라며 시민의 보행권과 삶의 질이 보장되는 ‘걷고 싶은 도시만들기’ 사업을 추진하였다. 시에서 직접 추진한 걷고 싶은 거리가 열 군데이고 자치구별로 추진한 것도 상당수여서 서울시 전체로는 백여 군데의 ‘걷고 싶은 거리’가 있는 셈이다. 그럼에도 불구하고 보행삼불의 불명예는 가시지 않고 있으며, 보행권 확보라는 기본 취지는 사라지고 보도 폭만 두세 배 늘려 불법 주차 공간만 제공했다는 시민의 비난이 일고 있다. 게다가 보도 위를 질주하는 오토바이는 아찔하기까지 하다. 『뉴욕타임스The New York Times』의 기사는 서울의 인도에서 걷기가 얼마나 불안한지를 냉소적으로 묘사하고 있다. 서울은 기본적으로 육백 년 전의 도시 구조에서 출발했다. 일제강점기의 식민 도시로 근대를 만났고 전쟁을 거치며 파괴되고 다시 급격하게 현대화되면서 자동차 중심으로 개발되었다. 오래된 도시에 자동차가 드나들다보니 인도를 만들기도 어려워서 서울 도로의 삼분의 이 가량은 인도가 없는 도로가 되었다. 그러나 50년이 채 되지 않은 신도시인 강남 거리의 보행 환경도 크게 나을 것이 없다는 사실을 보면, 구조적 한계라고 말하기는 어렵다. 그렇다면 무엇이 문제일까? 어디에서부터 잘못된 것일까? 거리를 걷고 싶게 만들겠다는 행정의 포부와 15년의 노력에도 불구하고 어째서 서울의 인도에서 걷는 일은 개선이 되지 않는 것일까? 도시에서 ‘걷기’의 의미 ‘걷고 싶은 거리’는 최초로 걷기의 의미를 일깨웠다는 것 자체로 의미가 있었다. 자동차의 통과에 역점을 두었던 개발 시대의 자동차 중심의 도시 교통 체계에 대한 반성과 도시 공간의 질에 대한 고민의 시작이라는 점에서 평가할 만하다. 걷기란 두 팔과 두 다리를 번갈아서 휘젓는 것으로 인간이 신체를 이동하는 행위다. 가장 원초적이자 근본적인 이동의 수단이다. 걷기는 운동의 효과를 가지고 있으며 이 때문에 매일 수많은 사람들이 헬스클럽에서 쳇바퀴를 굴리고 있다. 교토와 하이델베르그Heidelberg에있는 ‘철학자의 길’을 보면 걷는다는 것은 단순한 이동과 운동을 넘어서 사색을 위한 물리적인 전희이기도 하다. 게다가 ‘걷기의 기적’ 같은 TV프로그램에서 볼 수 있듯 명상을 넘어서 일종의 정신요법의 효과까지도 있다. 자신을 발견하기 위해서 걷는다는 산티아고의 순례길에 이르면 걷기는 일종의 만병통치약임에 틀림없다. 이런 걷기에 적합하고 보기에 쾌적한 ‘걷고 싶은 거리’를 만들겠다는 데 이견이 있을 수 없다. 도시를 거부하는 ‘걷고 싶은 거리’ 도시와 자동차에 관한 오래된 편견이 이러한 오해의 출발이다. 이에 관해 두 가지 유의미한 사례를 참조할 수 있다. 첫째는 미국 뉴저지의 래드번Radburn이다. 자동차로 30분이면 맨해튼으로 출퇴근이 가능한 위치에 자리잡은 래드번은 미국의 대공황 시절에 만들어졌다. 사회적으로 주택 투기의 광풍이 한풀 꺾이고 자동차가 본격적으로 보급되던 시기였다. 래드번은 삼천 명 남짓의 인구가 모여 사는 작은 마을이다. 하워드의 전원 도시와 페리의 근린주구 개념에 자동차가 결합된 미국식 교외suburban의 완성판이라고 할만하다. 래드번을 설계한 것은 자동차였다. 그러나 보다 엄격하고 정확하게 말하자면 그것은 자동차에 대한 공포에서 비롯된다. 래드번의 보행로와 자동차로는 철저하게 구분되어 있다. 하루에 채 수십 대의 차도 왕래하지 않는 한산한 도로이지만 고가도로나 지하도로 분리되어 있다. 전체단지를 순환 도로로 두르고 각 주택으로는 쿨데삭Cul-De-Sac으로 끝나는 진입 도로로 이어진다. 이른바 수퍼블록이 완성된 것이다. 그러나 신경증적인 보차분리를 통해 아이들이 안전하고 공원 같은 주거 환경을 만든다는 유토피아적 이상은 래드번을 평범하고 지나치게 차분한 전형적인 미국의 교외 마을로 만들었다. 아이들이 자라나며 생기는 인구 변화는 공원과 놀이터를 텅 비게 만들었으며 보차분리 때문에 고립된 단지는 오히려 자동차를 필수로 만드는 역설을 만들기도 했다. 도시의 전통적인 거리보다는 산책로가 이어진 주거 단지를 만들어낸 것이다. 이경훈은 1963년 경기도 백령도의 섬마을에서 태어났다. 스물넷에 뉴욕으로 건너가 프랫 인스티튜트(Pratt Institute)에서 건축을 공부했고,졸업 후 서울과 뉴욕을 오가며 신탄진 고속도로 휴게소, 헤이리 랜드마크하우스 등의 건축 작업을 했다. 2003년부터 국민대학교 건축대학 교수로 재직 중이다. 그 외에도 여러 하위 문화에 관심을 가지고 건축 작업과 글쓰기를 해왔다. 저서로 『서울은 도시가 아니다』가 있으며, 『세컨드 모더니티의 건축』, 『통섭지도: 한국건축을 위한 아홉 개의 탐침』등의 책에 공저자로 참여했다.

- 위압적 랜드마크에서 수평적 랜드마크로

- 1960년대, 실패한 랜드마크 1960년대, 즉 ‘돌격의 시대’에 지어진 서울의 높은 건물들은 대부분 실패한 랜드마크가 되었다. 이상적인 근대 건축의 모습을 한 이러한 건물들은 현재 원형대로 남아 있는 것이 거의 없다. 당시 건축미를 자랑한 건물 중에 비교적 훼손되지 않고 남아 있는 건물은 남산의 교육연구정보원(구 어린이회관) 정도다. 호텔, 오피스, 공공 기관 등은 비교적 본래의 모습대로 남은 경우가 많이 있지만, 주상복합이나 아파트 등은 도시의 흉물로 남게 된 경우가 많다. 건축가 김수근이 한국기술개발공사에서 급작스럽게 설계한 세운상가는 근대 건축의 이상적 요소인 공중가로와 필로티 등의 구조를 지니고 있었지만, 1980년대 개발된 용산과 강남으로 건물의 상업 기능이 빠져나감에 따라 슬럼화되었다. 그 이유는 무엇일까? 항상 새로운 것으로 옮겨가는 쇼퍼shopper들의 속성이 쇼핑타운의 운명을 결정짓는다. 그래서 전자상가는 용산으로, 새로운 백화점은 강남으로, 소위 핫스팟의 이전 현상이 발생했다. 88올림픽 즈음부터 자가용 이용이 급증함에 따라 강북의 거주 인구는 줄어들고 주차장은 부족해졌다. 새로운 상업을 받아들이지 못한 세운상가는 쇠퇴의 길로 들어섰다. 똑같은 현상은 현재도 일어나고 있다. 만약 용산 개발이 원안대로 이루어져 17개의 타워가 지어진다면 어떻게 될까? 기존의 용산 민자 역사에 있는 쇼핑몰들과 새롭게 들어오는 대형 쇼핑몰 간의 생존경쟁이 불가피해지면서 지금과 같은 수준을 유지하기는 어려워질 것이다. 예를 들어 신도림역에 디큐브시티가 지어지자 근처의 테크노마트와 같은 쇼핑몰들은 상대적으로 화려한 모습과는 거리가 멀어지게 되었다. 1960년대의 교훈은 랜드마크 건물에서 기능이 중요하다는 점이다. 즉 상업 건물이나 주상복합 건물은 랜드마크가 되기 어렵다. 그나마 현재 남아있는 호텔과 오피스들은 기업의 성장 덕택에 잘 유지되고 있는 것이다. 어느 정도의 건축미를 구가하며 지은 건물은 오너의 기호가 바뀌지 않는 한 원형의 모습을 유지하며 도시에서 근대 건축의 추상성만을 더했을 뿐이다. 도시를 위한 더도 덜도 없다. 1970~80년대, 도시의 발전과 랜드마크 1970~80년대에는 서울의 발전에 따라 새로운 랜드마크가 필요하였다. 63빌딩과 N서울타워는 대부분의 사람들이 서울의 상징적인 존재로 인식하고 있는 랜드마크이며, 외국인에게 서울을 소개할 때 빠지지 않는 관광 명소다. 두 랜드마크는 주변 건물들에 비해 압도적인 높이로 상징성을 확보한다. N서울타워는 한국에 텔레비전 방송이 실용화되기 시작하면서 건립된 타워다. 63빌딩은 250m의 높이로 1985년 5월 완공되었는데, 당시 아시아에서 가장 높은 빌딩이었다. 현재도 계획 중인 것을 제외한다면 우리나라에서는 세 번째로 높은 건물이다. 금색의 거대한 형태의 63빌딩은, 88서울올림픽 당시 우리나라의 국력을 상징적으로 나타내는 랜드마크의 역할을 수행했다. N서울타워는 진화하는 과학 기술력을, 63빌딩은 국력을 세계에 보여주려는 노력이었다. 각각의 건물이 지어진 배경과 목표는 다르지만 두 건물 모두 시대적 필요에 의해 만들어진 랜드마크다. 1990년대 이후, 지역 개발의 다른 이름 1990년대 이후 서울에서는 경제성장과 더불어 ‘랜드마크’라 칭하는 다양한 지역 개발과 고층아파트 건설이 활발하였다. 지금까지도 랜드마크는 각종 일간지와 분양 광고 문구에 등장하는 단골 메뉴다. 이명박 시장이 재임하기 이전에도 민간에서부터 나름의 국제화(?)는 진행되어 해외 건축가들에게 호텔과 오피스 디자인을 맡기는 현상이 일어났다. 종로의 화신백화점 자리에는 라파엘 비뇰리Rafael Vinoly가 디자인한 종로타워가 지어졌고, 한국은행 앞에는 역시 부담스러운 모습의 포스트타워(중앙우체국)가 지어졌다. 자유롭고 현대적인 모양으로 위압감을 형성하는 공공 건물의 사례다. 강남 삼성동에 다니엘 리베스킨트Daniel Libeskind가 설계한 현대산업개발 건물도 알 수 없는 문양이 유리 커튼월에 붙어 있다. 이 세 건물 모두 택시기사님들에게는 뚜렷한 인상을 남겨 인지성을 확보하며 보행자들에게도 마찬가지다. 개개의 건물이 특이한 모습을 하고 있을 경우는 그래도 다행이다. 곤혹스러울 때는 폭이 넓은 건물이 큰 길 앞에 떡 버티고 서 산을 가리거나, 요즘 재개발된 아파트처럼 군집되어 단지 내부로의 시선을 차단하는 경우다. 아파트 단지의 철옹성 같은 모습은 주변의 작은 건물들과 극명한 대조를 이룬다. 이명박 시장이 2006년 허가를 내 준 여의도의 서울국제금융센터IFC 몰는 외국 기업에게 99년간 장기 임대하는 형식으로 개발이 추진되었다. 서울을 두바이와 같은 국제 금융 지구로 만들겠다는 야심찬 계획의 일환에서, 현재는 좌초된 용산 개발 사업의 오피스들과 시너지 효과를 내도록 계획된 것이다. 하지만 지금 IFC몰의 세 동 중 한 동은 텅텅 비어있는 실정이다. 개발의 바통을 이어받은 오세훈 시장은 ‘디자인 서울’ 사업을 (『뉴욕타임스The New York Times』에 ‘디자인 서울’에 관해 전면 광고를 하는 등) 열성적으로 추진하며, ‘한강 르네상스’ 사업과 노들섬 오페라 하우스 건립계획을 밀어붙였다. 그리고 그 정점은 DDP 건립으로 구현하였다. DDP는 언론과 시민들로부터 그 정당성에 대해 뭇매를 맞으면서 지어졌고, 운영에 대해서 기대감 보다는 걱정이 많이 앞서고 있다. 송하엽은 펜실베이니아 대학교에서 건축학 박사 학위를 받았다. 현재중앙대학교 건축학부에서 디자인과 건축 역사, 건축 이론을 가르치고있으며, 대안건축연구소를 운영하며 디자인 작업을 병행하고 있다. 작품으로는 ‘Reinventio’와 ‘바람같은 돌’이 있으며, 저서로는 『랜드마크,도시들 경쟁하다』, 역서로는 『표면으로 읽는 건축』이 있다.

- 기억이 사라진 도시

- 기억의 감각을 잃은 피맛길 불현듯 대학 때 먹던 빈대떡 생각이 나 종로 피맛길을 찾아 나섰다. 특히 광화문 교보문고 근처에 있던 ‘열차 집’ 빈대떡은 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 게 정말 환상적인 맛이었다. 원래 나무판을 기차처럼 늘어놓고 빈대떡을 팔아서 ‘기찻집’이라는 애칭으로 불리다가, 1960년대에 피맛길 초입으로 이사 오면서 정식으로 ‘열차집’이라는 간판을 걸었다고 한다. 조선 시대 운종가로 불리던 종로를 지나는 고관이나 사대부들의 말을 피해 서민들이 다닌 뒷길이라 하여 피맛길로 이름 붙여진 이 골목길에는 빈대떡 집만 있는 것은 아니다. 선술집과 국밥집 등 저렴한 먹거리가 줄줄이 늘어서 주머니가 가벼운 서민들을 반갑게 맞아주곤 했다. 골목길을 걸으며 그 맛과 향과 소리를 온 몸으로 느끼고 있으면, 노릇노릇한 생선전들을 맛깔나게 구워주시던 시골 할머니, 김이 모락모락 올라오는 순대국밥을 시장에서 뚝배기 채로 사오신 어머니, 지글지글 구워지는 빈대떡 소리를 친구삼아 함께 떠들었던 대학 친구들의 추억이 새록새록 떠올랐다. 하지만 그곳에 열차집은 더 이상 없다. 피맛길이 있어야 할 그곳에는 거대한 주상복합 건물이 떡하니 버티고 서있다. 수많은 사람들의 소중한 추억, 그 감각의기억이 차곡차곡 쌓여있던 공간에는 맛도 향도 없는 거대한 유리 건물이 서있다. 정겨운 골목길이 있던 자리에는 번쩍거리는 상가가 대신 늘어서 있고, 입구에는 홍살문에 ‘피맛골’이라는 간판이 어색하게 서있다. 혹시나 하는 마음에 상가 안으로 들어가 보니, 청진옥, 미진, 청일집 등 익숙한 옛 이름들이 있다. 반가운 마음에 한 자리 차지하고 앉아 음식을 먹어보지만, 왠지 내 기억 속의 맛과 향이 아니다. 깨끗한 실내 공간에 옛날 대문처럼 가게 앞을 꾸며놓은 청진옥의 선짓국은 옛날의 향이 아니고, 새로운 가구와 깨끗한 벽으로 바뀐 청일집의 빈대떡은 무엇인가 빠진 것 같다. 미진은 그냥 동네 국수집과 다르지 않다. 같은 주인, 같은 재료, 같은 요리인데, 왜 다르게 느껴지는 것일까? 나에게 피맛길의 선짓국과 빈대떡은 단지 맛난 음식이 아니라, 지금의 나를 만들어준 소중한 기억이자 내 감각이며 내 몸의 일부이기 때문이다. 그 장소가 간직한 시간의 맛과 향이 사라진 공간에서 그 음식들은 더 이상 같은 음식이 아니다. 나는 단지 추억의 공간을 잃은 것이 아니라, 내 기억의 원천을 잃은 것이며, 그와 함께 내 몸속 감각의 기억 역시 조금씩 조금씩 희미해지며 어느새 나 자신을 잃어가고 있다. 기억을 넘나드는 감각의 문, 선유도공원 어느 따뜻한 봄날 선유도공원을 찾았다. 버스에서 내려 메타세쿼이아 나무가 늘어선 공원으로 들어서니 양화대교를 지나는 차 소리가 어느새 폭포 소리처럼 들린다. 봄을 맞아 여기저기서 물채우는 소리로 요란하다. 콸콸콸, 졸졸졸, 보글보글… 물 솟는 모습을 물끄러미 보고 있으니, 어느 대중목욕탕의 기억과 함께 온 몸이 느슨해진다. 붉은 벽돌의 ‘서울이야기’관을 돌아가니 마치 고대 신전의 폐허가 막 발굴된 것 같은 공간이 눈앞에 펼쳐진다. ‘녹색 기둥의 정원’이다. 이곳은 원래 정수 과정을 모두 거친 물을 송수하기 전에 담아두던 지하 정수 공간이었는데, 테니스장으로 사용되던 지붕 슬래브를 걷어내고 기둥을 그대로 살려 정원으로 만든 것이다. 뒤쪽의 ‘서울이야기’관은 정화된 물을 영등포 지역으로 보내는 송수펌프실로 사용하던 건물이다. 경사로를 타고 ‘녹색 기둥의 정원’으로 천천히 걸어 내려가니, 마치 인간 군상처럼 줄 맞춰 서있는 기둥들이 나를 맞이한다. 각각의 기둥은 마치 사람처럼 옷을 입고 있다. 어떤 기둥은 벌거벗고 있고, 어떤 기둥은 레슬링 선수처럼 한껏 부풀어 오른 덩굴 코트를 입고 있다. 어떤 기둥은 아랫도리만 가린 채 헐벗은 콘크리트를 그대로 노출하고 있다. 상부 콘크리트 슬래브를 잘라낸 흔적은 사람의 얼굴처럼 각각의 기둥에 다른 표정으로 남아 있다. 원래 지하 정수 공간을 반으로 나누던 벽이 있던 자리에는 긴 의자가 놓여있다. 의자에 앉아 기둥들을 물끄러미 바라보고 있으니, 어디선가 바람이 불어오고, 기둥을 감싼 담쟁이의 잎사귀 하나하나가 손짓하는 듯 살랑거린다. 오랜 시간 쌓여있던 선유봉과 채석장, 정수장의 기억 하나하나가 다시살아나는 것 같다. 선유도는 옛날에는 신선이 내려와 놀다 간 봉우리라하여 선유봉仙遊峯으로 불렸다. 뱃길로 연결된 양화나루 쪽 잠두봉蠶頭峯, 지금의 절두산과 함께 한강의 절경으로 유명하여, 많은 풍류객들이 선유봉을 배경으로시와 그림을 남겼다. 특히 조선 시대 진경산수화의 대가 겸재謙齋 정선鄭歚(1676~1759)의 ‘선유봉’ 그림을 보면, 가운데 우뚝 솟은 선유봉 자락에 소박한 초가집과 웅장한 기와집이 함께 마을을 이루고 있고, 황금빛 모래사장에는 배에서 갓 내린 선비 일행이 걸어가고 있고, 저 멀리 한강에는 양화나루 쪽으로 큰 배들이 오가고 있다. 하지만 일제강점기에 이르자 서서히 존재감을 잃어갔다. 1925년 대홍수로 한강이 범람하자 일본은 제방을 쌓기 위해 선유봉의 암석을 캐내더니, 1929년에는 여의도에 비행장을 건설하기 위해 아예 도로를 만들고 파내기 시작했고, 1936년에는 주민들을 강제 이주시키고 본격적으로 한강 치수사업을 위한 채석장으로 활용했다. 광복 후에도 미군은 인천으로 가는 길을 만들기 위해 골재를 채굴해갔고, 1962년 제 2 한강교(양화대교)를 선유도 위에 지으면서 그나마 남아 있던 선유봉의 흔적마저 모두 사라지고 말았다. 조한은 1969년 서울 생으로 홍익대학교 건축학과, 예일대학교 건축대학원을 졸업한 뒤 지금은 홍익대학교 건축대학 교수로 재직 중이다.한디자인(HAHN Design) 및 ‘생성/생태’ 건축철학연구소 대표이기도한 그는 건축, 철학, 영화, 종교에 관한 다양한 작품과 글을 통해 건축과 여러 분야의 접목을 꾀하고 있다. 2009년 ‘젊은 건축가상’, 2010년‘서울특별시 건축상’을 수상한 그의 대표 작품으로는 M+, P-House,LUMA, White Chapel 등이 있다. 지은 책으로 『서울, 공간의 기억 기억의 공간』이 있다.

- 시장의 교체와 시정의 변화

- 크게 보고 흐름을 읽자 “시장市長보다 시정市政이 더 중요하다. 그리고 시정보다 시민市民이 더, 더 중요하다.” 지난 해 출간한 책 『나는 튀는 도시보다 참한 도시가 좋다』의 마무리 부분에 “좋은 시장 < 좋은 시정 < 좋은시민”이란 제목의 글을 넣어둔 특별한 이유가 있다. 참한 도시든 아름다운 도시든 정말 좋은 도시를 원하고 그런 도시에서 살고 싶다면 우선은 좋은 시장을 뽑아야겠지만 거기에 멈추지 말라는 얘기를 하고 싶어서였다. 시장이 욕심꾸러기 시장市場에 잡아먹히지 않고 오로지 시민을 위해 일하기 위해서는 바른 시정市政을 확정하고 실천에 옮겨야 한다. 시장이 얼굴이라면 시정은 몸통이다. 시장이 이미지라면 시정은 우리 삶에 직접 영향을 미치는 현실이다. 시장 선거 때부터 후보의 됨됨이뿐만 아니라 그와 그를 지지하는 세력의 바람이 담긴 정책, 즉 ‘시정’을 면밀히 살펴야 하고, 시장을 뽑은 뒤에도 계속 지켜봐야 한다. 그가 약속한 대로 시정을 실천하고 있는지를 눈을 부릅뜨고 감시해야 한다. 시장으로 하여금 좋은 시정을 펼치도록 하는 일을 누가 할까? 바로 시민이다. 시민뿐이다. 좋은 도시는 오직 좋은 시민만이 누릴 수 있다. 아름다운 도시는 먼 곳에 있지 않다. 아름다운 시민들이 살고 있는 곳이 바로 아름다운 도시다. 그래서 시장보다, 시정보다, 시민이 더 중요한 것이다. 지방자치제도의 부활에 따라 1995년 6·27 지방 선거로 민선 1기 서울 시정이 출범한 이래 민선 5기까지 20여년을 보냈고, 이제 눈앞에 닥친 6·4 지방 선거를 통해 조만간 민선 6기를 열어갈 것이다. 지난 20년 동안 서울 시민들은 조순, 고건, 이명박, 오세훈, 박원순 시장까지 다섯 명을 서울 시장으로 뽑았다. 다섯 명의 서울 시장들이 지난 20년 서울 시정을 이끌어 왔다.시장이 바뀔 때마다 시정 또한 바뀌었다. 미세한 변화도 있었고 아주 큰 변화도 있었다. 연속된 흐름도 있었고, 정반대의 역류도 있었다. 서울 시정을 조금 크게 보았으면 한다. 지난 20년은 꽤 긴 시간이었고 우리의 현대사 격동기의 한 매듭을 지은 아주 중요한 역사이기도 하다. 시장의 교체와 그에 따른 시정의 변화를 크게 보고 흐름을 읽어보고자 한다. 과거와 현재, 그 흐름을 읽으면서 서울의 미래를 가늠하고 꿈꾸기 위해서다. 민선 1기와 민선 2기 1990년대의 한가운데를 지나던 1995년 7월 1일 민선 1기 ‘조순 시정’이 시작되었다. 부활한 지방자치제도에 따라 시행된 첫 번째 선거로 선출되었다는 점에서 조순 시장과 그의 시정을 살펴보는 일은 매우 흥미롭고 의미 있는 일이 될 것이다. 왜 서울 시민은 조순 후보를 시장으로 선출했고, 시장이 된 그는 어떤 시정을 펼쳤을까? 조순 시장의 ‘개발은 이제 그만’ 초대 민선 시장으로 당선된 조순 시장은 취임식 하루전날 있었던 삼풍백화점 붕괴 사고로 취임식을 무기연기한 채 사고 수습에 전념했다. 두 달 후인 9월 1일 남산 백범광장에서 취임식을 가진 뒤 각 부서 업무 보고를 들었다. 도시계획국의 업무 보고 때 용산, 뚝섬, 마곡, 문정 등 서울시 대규모 미개발부지 전략 개발 구상 보고를 듣다가, 아직도 서울에서 이런 식의 개발을 지속할 것이냐며 보고를 중단시켰다. 미래를 대비한 전략적 구상을 당장의 개발 계획으로 오해한 탓도 있었겠지만 서울 시정에 대한 조순 시장의 생각을 잘 보여주는 대목이다. 조순 시정은 무엇보다 안전과 방재를 중시하였다. 시정 과제의 첫 번째 꼭지가 ‘안심하고 살 수 있는 서울’이었다. 40여년 지속되어온 개발 시대의 관성에서 벗어나려 애썼다. 100여명의 전문가들로 ‘녹색서울시민위원회’를 구성하고 녹색서울계획 수립 작업에 착수하였다. 환경을 중시하는 환경 정책이 본격화되었고, 문화와 예술과 복지 정책이 강화되었다. 시민단체들의시정 참여 사업을 유도하였고, 교통행정과에 ‘녹색교통계’를 신설하여 보행과 자전거와 대중교통을 중시하는 방향으로 교통 정책을 바꾸려 노력했다. 정석은 1962년 전북 전주 출생으로 서울대학교에서 학사(도시공학) 및석·박사(도시설계) 학위를 받았다. 서울연구원(1994~2006)과 경원대학교(2007~2013)를 거쳐 현재 서울시립대학교 도시공학과에 재직 중이다. 북촌, 인사동, 걷고 싶은 도시, 마을 만들기 연구 프로젝트를 수행했고, 저서로는 『나는 튀는 도시보다 참한 도시가 좋다』, 『저성장시대의 도시정책』(공저) 등이 있다. 블로그(blog.naver.com/jeromeud)와 페이스북(facebook.com/jerome363)으로 시민 대중과 열혈 소통 중이다.

- 서울의 오늘을 읽다

- 지자체 장을 뽑는 지방 선거가 한 달 앞으로 다가왔다. 민선 시장 시대가 시작된 이후, 대도시의 행정가는 도시의 구조와 형태, 삶과 문화를 그리는 ‘그랜드 플래너’의 역할을 해왔다. 그들의 선언과 비전에 따라 대규모 공공 프로젝트가 추진되었고, 도시의 큰 밑그림이 그려졌다. 특히 대한민국 수도서울은 그 영향이 크고 깊었다. 민선 6기 시대의 도시 정책에는 과연 어떤 철학과 비전이 담기게 될까? 아니 담겨야 할까? 건축, 도시, 조경 전문가들이 ‘시정, 기억, 랜드마크, 거리, 공원’을 열쇳말 삼아 대도시 서울의 오늘을 비판적 시선으로 조명해본 이번 특집은 서울의, 우리의 ‘내일’을 위한 제언이다. 1. 시장의 교체와 시정의 변화 _ 정석 2. 기억이 사라진 도시 _ 조한 3. 위압적 랜드마크에서 수평적 랜드마크로 _ 송하엽 4. 걷고 싶은 도시 서울? _ 이경훈 5. 공원 도시 서울 _ 조경진

- [칼럼] 서울, 경계 긋기와 경계 허물기

- 강변도로를 달리면서 혹은 고층 건물에서 서울 시내를 바라보면 나 자신이 서울이라는 거대하고 복잡한 기계 속의 작은 부품이 된 것 같은 착각에 빠질 때가 있다. 천만이라는 많은 인구가 먹고 자고 일하고 노는 데 큰 불편 없이 작동되고 있는 것이 신기하다는 생각과 더불어 다행이라는 생각도 든다. 그렇다면 서울은 진정 아무 문제도 없는 도시인가 서울의 사대문 안은 600년의 역사를 지녔으며, 강남으로 확장된 현재의 서울시는 백제 시대부터 계산하면 2,000년의 역사를 지닌다고 할 수 있다. 다시 말하면 현재의 서울은 짧게는 600년 동안, 길게는 2,000년 동안 진화해온 결과물이라 할 수 있다. 이러한 진화의 과정 중에서도 한국 전쟁 후 부터 현재까지의 60년은 그 전과 비교가 안 될 정도로 급속한 변화가 이루어진 시기다. 전쟁으로 폐허가 된 상태에서 세계 도시로 발돋움한 오늘의 서울로 성장하기까지 와우시민아파트 붕괴, 재개발로 인한 철거민 이주, 삼풍백화점과 성수대교붕괴, 남산외인아파트 철거 등 많은 시행착오와 아픔이 있었으나, 이러한 성장통이 있었기에 오늘의 서울이 가능했다. 서울의 변화는 대략 2000년을 기점으로 그 전후의 성격이 달라진다. 즉 1990년대까지는 대규모개발 위주의 과격한 변화가 주를 이룬 ‘경계 긋기’ 작업이었다면, 21세기에 접어들면서는 시민의 눈높이에 맞춘 친환경적, 친문화적, 친보행적 개발이 대세를 이룬 ‘경계 허물기’ 작업이 주로 이루어지고 있다. 이러한 개발 방향의 전환은 뉴 어바니즘으로 불리는 보행자 중심의 서구 도시 개발 흐름과도 무관하지 않지만, 1990년대에 본격적으로 시행된 지방자치제와 지자체장 직선제에 힘입은 바 크다고 할 수 있다. 표를 의식한 시민 중심의도시 행정이 전국적으로 자리 잡게 되었으며, 이에 따라 시민의 피부에 와 닿고 가시적 효과가 큰환경, 교통, 경관, 문화, 복지 등이 도시 행정의 키워드로 등장하게 된 것이다. 도시계획의 근간이 되는 토지이용계획은 대표적인 경계 긋기라 할 수 있다. 2000년 이전까지는 지구 생태계의 일부인 토지에 주로 경제적, 기능적 관점에서 상업지역, 공업지역, 주거지역, 녹지지역 등 평면적, 기하학적 경계를 만들고 분리시켜 생태계를 파괴하는 무리한 개발을 관행으로 일삼아왔다. 이러한 무모한 개발을 제어하는 수단으로 등장한 그린벨트 역시 또 하나의 경계 긋기에 지나지 않았다. 1971년 서울을 시작으로 전국의 대규모 도시 외곽에 그린벨트(도시개발제한구역)가 지정되었는데, 경계선 안과 밖의 차별적 행위제한에 따른 그린벨트 내 주민들의 민원이 끊이지 않았다. 그린벨트 해제를 선거 공약으로 내세운 김대중 정부가 들어서면서 2001년 제주도 그린벨트의 전면적 해제를 시작으로 수도권에서도 부분적 해제가 이루어져 개발과 보존의 부자연스러운 구역 경계가 허물어지기 시작하였다. 1980년대 초의 한강 개발은 수로를 정비하고 둔치를 조성하여 일면 정돈된 강변 경관을 만들었으나, 이 역시 또 하나의 경계 긋기가 되고 말았다. 모든 제방이 직선형 콘크리트로 만들어져 자연 하천의 모습은 사라지고 물 흐르는 곳과 흐르지 않는 곳을 직선적으로 경계 짓고 말았다. 이러한 비생태적 경계 긋기를 극복하고자 하는 시도는 2000년대에 들어 활발하게 진행되는데, 콘크리트의 경직된 경계를 허물고 유연한 자연형 하천의 모습으로 탈바꿈한 한강공원을 대표적인 예로 들 수 있다. 1980, 90년대의 주택지 재개발과 재건축은 저층주거지 한가운데에 고층의 나 홀로 아파트를 만들어 기존 주거지와의 물리적·사회적 경계를 만들고 말았다. 기존 도시 조직의 붕괴와 원주민의 낮은 재입주율 등의 부작용이 초래되었다. 그러나 최근에는 주민 주도의 ‘도시 재생’ 개념을 도입하여 대규모의 택지 개발보다는 중소규모의 현지 개량 혹은 정비의 방향으로 나아가고 있다. 이는 경계 긋기의 한계성을 인식하고 극복하려는 노력이라 할 수 있다. 서울은 2000년 넘는 역사의 층위가 공존하고 있는 박물관 같은 도시이기도 하다. 강동의 암사동에서는 원시 시대 주거지가 발굴되었으며, 한성백제 시대의 몽촌토성, 조선 시대의 왕궁, 도성, 정자 등 많은 역사적 유물을 볼 수 있다. 또한 서울은 전후 폐허에서 시작해 짧은 기간 동안 세계적인 도시로 성장하여 한옥부터 초고층 주상복합 아파트에 이르기까지 다양한 주거 양식이 부자연스럽게 공존하고 있는 도시다. 따라서 서울은 서로 다른 시기를 대표하는 지역 간의 시간적 경계를 유기적으로 연결함으로써 역사성과 조화성이 충만한 도시로 발전해야 한다. 최근 들어 도시 개발과 성장의 그늘에서 만들어진 사회 계층 간의 경계를 허물기 위한 노력이 시작되면서 환경 복지에 대한 관심이 높아지고 있다. 많은 도시 가운데 특히 서울은 양극화가 두드러지고 계층 간의 경계가 매우 두껍다고 할 수 있는데, 소외 계층이 평등하게 도시 환경을 향유할 수 있도록 하는 노력이 시도되고 있다. 저소득층 주택과 골목의 개량, 보행 약자를 위한 시설 개선, 노인과 어린이를 위한 복지 시설의 건립 등이 이루어지고 있는데, 이는 모두 계층 간의 경계를 허무는 노력의 일환이라 할 수 있다. 서울은 개발과 성장 과정에서 수많은 공간적, 시간적, 사회적 경계를 만들어왔는데, 21세기 들어오면서 이들 경계를 해체하려는 작업이 여러 측면에서 시도되고 있음은 다행이다. 이러한 시도가 성공해야 서울은 진정한 세계 일등 도시가 될 수 있을 것이다. 그러나 서울이 이러한 경계 허물기를 성공적으로 완수할 수 있는지는 아직 불투명하다. 아직도 만연해 있는 경제성 중심의 개발 행태, 전시성 생색내기 행정, 집단이기주의와 개인주의는 시민 모두가 함께 행복한 도시를 만들기 위해 반드시 극복해야 할 과제다. 주민, 전문가, 행정가 등 사회 구성원 모두가 뜻을 모아 장기적 마스터플랜을 세우고, 힘을 모아 흔들림 없이 실천할 수 있어야 비로소 경계 허물기가 완성될 수 있을 것이다. 임승빈은 서울대학교 건축학과를 졸업한 후, 펜실베이니아 대학교에서 조경학 석사를, 버지니아 공과대학교에서 환경설계계획학 박사 학위를 받았다. 런던대학교에서 박사 후 연구를 하였고,하버드 대학교에서 객원 교수를 역임하였다. 저서로 『환경심리와인간행태』, 『경관분석론』, 『조경이 만드는 도시』, 『도시경관계획론』 등이 있으며, 한국조경학회, 한국농촌계획학회, 한국경관협의회, 한국인공지반녹화협회의 회장을 역임하였다. 현재 서울대학교 명예교수이며, 환경조경나눔연구원 원장을 맡아 조경을 통한녹색환경복지의 평등한 구현과 그린유토피아 건설을 위한 봉사활동을 하고 있다.

- [에디토리얼] 내 고향 서울

- “내 고향 서울은 만인의 타향이다. 그러므로 서울에 고향을 건설하지 못한다면 우리는 영원한 뜨내기일 뿐이다.” 얼마 전 열린 한양 도성 학술회의, 작가 김훈의 음성이 가슴을 파고든다. 부산에서 났지만 백일을 갓 넘겨 서울로 이주했으니 내 고향도 서울이라고 해야 할 것 같다. 그러나 누가 고향을 물으면 “부산에서 태어났고 서울에서 자랐다”고 답한다. 서울과 고향 사이에 등호를 넣지 못하는 나는 서울의 구경꾼이나 이방인이라고 스스로를 정의하는 게 훨씬 마음이 편하다. 서울로 올라온 부모님은 참 이사를 많이 다니셨다. 주민등록초본을 떼어보니 스물 세 개의 주소가 찍혀 있다. 2년에 한번 꼴로 이사를 다닌 셈이다. 덕분에 나는 셀 수 없이 많은 동네에서 거대 도시 서울의 변화와 발전을 역동적으로 경험하며 성장했다. 내가 서울을 고향이라 말하지 못하는 건 단지 유목민 같았던 이사의 역사 때문일까? 아마도 거주한 장소의 숫자보다는 그곳들에 대한 기억의 상실이 고향의 부재를 낳았을 것 같다. 어쩌면 고향은 공간이기보다는 시간일 것이다. 시간은 한쪽 방향으로만 흐르고 붙잡을 수도 없다. 그러나 우리는 기억의 힘을 빌려 시간의 역류를 꿈꾼다. 기억은 시간의 방향을 거스를 수 있다는 기대감의 다른 이름이다. 그래서 고향, 그것은 곧 기억이다. 초록의 산야보다 콘크리트 주차장이 더 익숙한 원조 아파트 키드이지만, 나에게도 장소의 기억은 여러 개의 파편으로 조합되어 남아있다. 그러한 단편들의 콜라주가 그나마 나의 고향일지도 모르겠다. 그러나 서울은 고향의 매개체를 너무나 빠른 속도로 변화시켜 왔다. 연 날리던 들판이 롯데월드가 된 건 이미 오래 전의 일이다. 지금의 로데오거리에선 스릴 넘치는 화약 놀이 카니발이 열렸었고, 타워팰리스 자리에선 총천연색 만국기 아래를 달리며 스케이트를 탔다. 기억할 수 있는 고향이 물리적으로 사라졌다는 건 불행한 일이다. 이제 시간을 거스르기 위해, 고향의 파편을 경험하기 위해 내가 할 수 있는 건 침대 맡에서 아이패드의 스크린을 두 손가락으로 벌리고 오므리기를 반복하며 옛 위성사진을 들여다보는 일뿐이다. 2012년에 서울시가 시행한 ‘서울시민의 고향 인식도’ 조사를 보면 매우 놀랍게도 시민의 81.1%가 서울이 고향이다, 또는 고향 같다고 응답하고 있다. 서울을 고향이라고 생각하는 이들 중 반은 서울 태생이고, 나머지 반은 다른 지역 출신이다. 이들에게 서울은 고향‘이기’보다는 고향‘이어야’ 하는 도시인 셈이다. 그것은 패티김이 노래한 “종이 울리네 꽃이 피네 새들의 노래 웃는 그 얼굴 … 아름다운 서울에서, 서울에서 살렵니다”(서울의 찬가, 1969년)라는 역설과 다르지 않다. “아, 우리의 서울, 거리마다 푸른 꿈이 넘쳐흐르는 아름다운 서울을 사랑하리라”(서울, 1982년)는 이용의 맹세도 마찬가지일 것이다. “서울, 서울, 서울, 아름다운 이 거리 … 네버 포겟 오 마이 러버 서울”(서울 서울 서울, 1988년)이라는 조용필의 고백도 고향을 갖고자 하는 보편적 욕망의 표상일 것이다. 우리가 서울을 고향이라 여기고 싶은 건 서울이 육백 년의 역사 도시이기 때문이 아니다. 산 많고 강좋은 도시라서 그런 것도 아니다. 전쟁의 상흔을 딛고 짧은 시간에 일구어낸 기적 같은 경제 발전때문도 아니다. 63빌딩이나 DDP 같은 화려한 랜드마크가 서울을 고향으로 만들어주는 것도 아니다. 우리가 서울을 고향으로 열망하는 건 서울이라는 도시의 시공간이 일상생활의 현실과, 또 그 기억과 뒤엉켜 있기 때문일 것이다. 2006년 노벨문학상 수상자인 터키 작가 오르한 파묵Orhan Pamuk은 그의 고향 풍경과 삶을 담은 자전 에세이 『이스탄불』에서 이렇게 말한다. “도시는 우리 자신의 삶과 정신을 우회적으로 보여준다. 우리 자신 외에 도시의 중심부란 없다.” 도시의 핵심은 사람이며 삶임을 강조한 것이다. 도시 자체가 정치의 최전선이었던 지난 10여 년간 서울은 또 한 번의 큰 변화를 꿈꾸었다. 이명박, 오세훈, 박원순 시장은 도시의 구조와 형태를 재조직하고 삶과 문화를 재편성하는 그랜드 플래너를 자임했다. 계획가로서의 서울 시장들, 그들이 선언하고 추진해 온 서울의 비전과 대형 프로젝트는 서울이라는 도시를 살고 있는 우리의 현실과, 우리의 희망과 어떻게 접속해 왔는가? 이번 호의 서울 특집은 이런 의문에서 기획되었다. 애초에 구상했던“그들의 서울, 우리의 서울”이라는 주제는 “서울의 오늘을 읽다”로 축소되었지만, 그들의 ‘세계 도시서울’, ‘걷고 싶은 서울’, ‘디자인 수도 서울’, ‘공유도시 서울’, ‘푸른 도시 서울’이 서울을 우리의 고향으로 만드는 일에 어떻게 기여했는가 하는 문제의식은 읽힐 수 있으리라 기대한다. 『나는 튀는 도시보다 참한 도시가 좋다』의 정석, 『서울, 공간의 기억 기억의 공간』의 조한, 『서울은 도시가 아니다』의 이경훈, 『랜드마크; 도시들 경쟁하다』의 송하엽, 『건축·도시·조경의 지식 지형』의 조경진 등 조경, 건축, 도시 분야의 베스트셀러 필자들이 이번 특집에 흔쾌히 참여해 주셨다. 이들은 시정市政, 기억, 거리, 랜드마크, 공원을 단면으로 잘라 건강하고 편리하고 아름다운 도시 살이를 디자인해야 할 우리 전문가들의 과제를 드러내 주고 있다. 김훈은 이렇게 글을 끝맺는다. “나는 내 고향 서울이 만인의 … 고향으로 거듭나기를 기원한다. 타향사람들아, 서울이 당신들의 고향이다.”