-

여성조경인 첫 해외봉사활동 성공적 성과(1)

여성조경인 첫 해외봉사활동 성공적 성과(1)

라오스 ‘희망놀이터’기부사업여성조경인들의 구심점 ‘LAWN’(사)한국조경사회에는 여성조경인들의 모임인 여성분과위원회가 있으며, 이 분과위원회에서는 변금옥 위원장을 중심으로 다양한 활동을 하고 있다. 여성분과위원회는 오래전부터 의미 있는 사업의 진행을 논의해 오던 중, LAWN(Landscape Architects Women’s Network : 점차 증가하고 있는 여성조경가들의 사회활동을 위해 네트워크를 형성, 서로간 힘이 되는 정보의 공유를 위해 결성된 소모임)을 중심으로 획기적인 사업을 기획, 추진하게 되었다. 즉, '우리들이 지닌 능력으로 보다 보람있는 일을 실행함으로써 존재 가치를 높인다.’는 취지와 함께 라오스에 어린이놀이터를 조성, 기부하는 사업을 진행하기로 결정한 것이다. 채선엽 한국조경사회 부회장과 변금옥 여성분과위원장 등이 참여했던 지난 7월 5일 LAWN의 모임에서 이 사업의 시행여부를 결정하였고, 놀이시설물 업체의 기증과 여성분과의 모금, 그리고 다양한 형태의 재원마련 등에 대한 논의와 함께 자발적인 기금 출현이 이루어졌다. 놀이터의 이름은 ‘희망놀이터’로 명명했다.

두 여성조경가의 의기투합‘메콩강변 종합개발사업’의 조경설계를 담당했던 (주)이산의 변금옥 전무와 박기숙 이사는 공원 내에 어린이 놀이시설물이 유명무실하게 되자 무척 안타까웠다고 한다. 그 이유는 한 달 이상 현지에서 진행된 현장조사와 자료수집 과정 중에 알게 된 라오스의 현실 때문이었다. 라오스의 공식명칭은 라오 인민민주공화국(Lao People's Democratic Republic)이다. 국가 이름에서 알 수 있듯이 아직은 사회주의 체제의 나라로서 인구는 약 670만 정도이며, 라오스의 수도 비엔티안에는 약 53만 정도가 거주하고 있다. 이곳 현지인들의 평균수명이 약 56세 정도라고 하니 삶의 질에 있어서 우리와 얼마나 큰 격차가 있는지 알 수 있다. 그리고 영아사망률 또한 높을 뿐만 아니라, 어린이 놀이 환경도 매우 열악하다. 라오스 내에서 비교적 시설이 좋다고 하는 국제학교에도 그네와 시소 등 단순 놀이시설 몇 개가 설치되어 있을 뿐이다.변금옥, 박기숙 두 여성조경가는 어린이들에게 꿈을 심어주고 창의력 향상에 도움을 줄 수 있는 놀이환경 조성에 심혈을 기울였으나, 이러한 노력이 반영되지 못하고 유명무실하게 되자 아쉬움이 컸다. 라오스의 어린이 놀이 환경 개선에 일조를 할 수 있다는 자부심이 사라지자 어린이를 보듬는 마음으로 색다른 대안을 내놓았다. “우리가 만들 수는 없을까?”현재 놀이터 기부사업의 부단장을 맡고 있는 (주)이산의 변금옥 전무는 다년간 여성분과위원장을 역임하면서, 여성회원들이 함께 힘을 모아 의미 있고 보람 있는 일을 추진할 방안을 찾고 있었다. 기부사업은 기부금을 모은 후에 사업을 시작할 수도 있으나, 우연한 기회가 또 다른 좋은 계기를 부여할 수도 있다. 메콩강변의 ‘희망놀이터 기부사업’은 후자로 여겨진다. 사라질 위기에 있는 놀이터 되살리기 작업을 위해 추진력 있는 두 여성조경가는 ‘희망놀이터 기부사업’을 신속하고도 과감하게 기획하여, 여성분과위원회 사업의 일환으로 추진해 오늘의 성과를 이루게 된 것이다.

-

2010 경기정원문화박람회

2010 경기정원문화박람회

주민 참여로 완성한 도시 내 공공정원, 새로운 도시 정원 문화를 꿈꾸다

점점 척박해져가는 도시 환경 속에서 녹지에 대한 가치와 중요성이 날로 높아지고 있는 이때, 오랜 인류의 역사를 통해 알 수 있듯 자연을 보다 가까이 하고 싶은 인간의 마음이 함축된 정원에 대한 관심이 고조되고 있다. 비록 작긴 하지만 아파트 베란다 한켠에 꾸며 놓은 소박한 정원이 바로 그러한 예. 이렇듯 메마른 도시의 일상에서 누구나 한번쯤은 꿈꿔봤을 정원이 더 이상 꿈이 아닌 현실이 된 곳이 있다. 바로 지난 10월 8일부터 10일까지 사흘간 경기도 시흥시 옥구공원에서 개최된 “2010 경기정원문화박람회” 현장이다.경기도와 시흥시가 주최하고 경기농림진흥재단이 주관한 이번 박람회는 ‘도시, 정원을 꿈꾸다’란 주제로 다양한 정원들이 선을 보여 눈길을 끌었다. 올해 처음으로 개최된 경기정원문화박람회는 도시 정원문화의 새로운 패러다임을 제시하고 지역의 브랜드 가치를 높이기 위한 국내 최초의 시민참여형 공원프로젝트였다는 점에서 그 의미를 평가할 수 있다. 일례로 행사 이후 모든 시설물이 철거되는 여타 박람회와 달리 행사를 위해 가꾼 정원과 시설물을 그대로 존치시켜 공원의 인프라로 활용하고 시민에게 돌려준다는 점이 그러하다. 통상적으로 사용하는 정원박람회가 아닌 ‘정원문화박람회’라는 이름을 사용한 것도 일회성 정원 축제가 아닌 새로운 도시정원 문화를 제시하고 확산시키고자 하는 의지를 표현한 것이다.

이렇듯 ‘새로운 도시 정원문화’를 표방한 경기정원문화박람회의 특징은 ‘주민참여로 완성된공공정원’, ‘기업의 나눔문화 실천의 장’, ‘지역 축제를 통한 공원 리모델링’ 등 크게 세 가지로 요약된다. 이 중 첫 번째 주민참여는 이번 박람회의 핵심가치. 공원 안에 시민들이 직접 정원을 디자인하고 디딤돌을 놓으며 꽃과 나무를 심고 물을 주고 가꿈으로써 낙후된 공원이 더 이상 주인 없이 방치된 공간이 아닌 도시의 공공 정원으로, 또한 시민 모두가 애착을 갖는 공공 공간으로 바뀌게 되었다. 둘째는 주민참여 방안의 하나로 기업들의 자발적인 나눔문화의 실천을 이끌어냈다는 점이다. 기부문화가 크게 활성화되지 않은 우리나라에서 대기업이나 지역 업체들이 공원에 정원을 조성하여 기부한 점은 앞으로 공공 정원의 조성 활성화에 있어서 모범적인 대안이 될 수 있다. 세 번째는 이번 박람회를 통해 도시의 중요한 그린 인프라인 공원이 리모델링되었을 뿐만 아니라 지역의 브랜드 가치 상승 및 재생에도 기여할 수 있음을 보여준 점이다. 이번 박람회 개최지인 시흥시 옥구공원은 1999년 공공근로로 완성된 뜻깊은 공간이지만 완공 이후 여러 해가 지나면서 시설이 낙후되어 시민들이 애착을 갖고 이용하기에는 다소 부족한 점이 있었다. 또한 그동안 시화호와 시화산업단지로 인해 열악한 환경의 대명사로 꼽히던 시흥시는 시 전체 면적의 70% 이상이 개발제한구역(Green Belt)으로 묶여 있어 상대적 개발 지연이라는 불편을 겪어 왔으나 이번 정원박람회를 계기로 자연과 사람이 공존하는 친환경 생태도시로 거듭날 수 있는 발판을 마련하였다. 높은 지가와 대상지의 부족으로 도심 내 신규 공원 조성이 점차 어려워지고 있는 상황에서 정원 조성을 통한 옥구공원의 리모델링 사례는 다른 지자체에도 시사하는 바가 크다고 하겠다.

새롭게 단장된 공원 내에는 국내 최초의 정원박람회인 만큼 국내 최고의 조경 전문가들이 참여한 ‘모델정원’, 조경 관련학과 대학생 및 교수들의 자유롭고 독창적인 아이디어가 돋보인‘실험정원’, 시민들이 직접 자신이 가꾸고픈 정원을 선보인‘시민정원’, 정원문화 확산에 기여하고자 기업들이 나눔문화를 실천한 ‘참여정원’ 등 다양한 유형을 총망라한 정원들이 전시되어 관람객들의 눈과 마음을 즐겁게 했다.

-

제8회 김해시 도시경관 디자인 작품 공모전

제8회 김해시 도시경관 디자인 작품 공모전

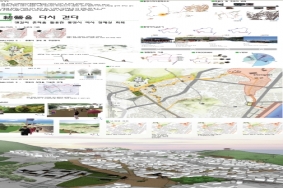

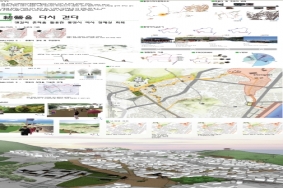

역사와 문화가 함께하는 김해의 새로운 아이콘으로 기대되경남 김해시는 전국 대학생 및 대학원생을 대상으로 도시경관 향상을 위한 정비방안을 모색하고 도시의 정체성, 쾌적성, 환경성을 정립하기 위해 ‘제8회 김해시 도시경관 디자인 작품 공모전’을 실시하였다. 작품의 주제는 자유주제와 지정주제로 나누어지는데, 자유과제의 경우 ‘테마거리 가로환경 조성방안’과 ‘테마공원 계획안’이며, 지정주제의 경우 ‘김해시내 가로환경시설물 디자인(안)’과 ‘진입상징조형물 조성방안(부원동 986번지 일대)’등이다. 전문가로 구성된 경관심사위원회는 심사 결과, 동국대 조경학과에서 제출한 “해동아, 어데가노?”를 대상으로 선정하였다. 이 작품은 외동 해반천과 버스터미널의 자연스러운 연계와 김해시 내 관광명소들 간의 네트워크를 만들고 김해의 새 이미지를 만들어주었다. _ 편집자주

대상해동아 어데가노? 오준환, 권대근, 김진현, 이상아, 김미영(동국대 조경학과)

-

통영시 도시경관 디자인 작품 공모전

통영시 도시경관 디자인 작품 공모전

통영의 역사성을 반영한 도시경관의 발굴경상남도 통영시는 문화예술의 도시 통영의 주변 환경과 조화되고 역사성이 반영된 도시경관모델의 발굴을 위해 전국의 대학생들을 대상으로 통영시 도시경관 디자인 작품 공모전을 개최하였다. 주제는 ‘충렬사 경내 및 주변부지 경관디자인’으로 지난 9월 8일 수상작이 선정되었다. 이에 본지에서는 대상을 소개한다. _편집자주

대상統營통영을 다시 걷다 이종회, 홍동기(한국전통문화학교 전통조경학과)

-

조경을 말하다(3)

조경을 말하다(3)

디자인 文化의 시대, 조경을 넘어태풍 곤파스의 직접적 영향권에 들었던 충남과 인천의 해안 수림이 엄청난 피해를 입었다. 곳곳에서 소나무 기둥이 부러지고, 뿌리가 깊지 않은 활엽수림은 힘없이 쓰러져 밑둥을 드러냈다. 비교적 해안에 가까운 아파트 단지 내 조경수도 상황은 다르지 않았다. 오래전에 지은 판상형 고층 아파트 단지 내 수목들은 건물과 건물 사이의 빌딩풍 영향으로 특히 피해가 컸다. 자연재해 앞에서 속수무책인 인간사회의 단면이 드러난 것이다. 서해안 소나무 군락지의 심각할 정도의 피해상황을 접하면서 조림사업 이후 허술한 관리로 인한 피해가 특히 컸다는 사실에 주목하게 되고, 평소 바람 피해가 미미했던 인천 등지에서의 경관 숲 조성에 있어서도 재해안전망을 위한 보다 치밀한 계획이 수반되지 않은 채 미관지향의 식재가 되었다는 혐의를 지울 수 없었다. 아이러니컬하게도 곤파스가 할퀴고 간 도심 아파트 단지 내 조경공간은 군데군데 부러지고, 자빠진 나무를 잘라 낸 뒤 생겨난 빈자리로 인해 공간의 숨통이 트였다는 인상을 깊이 받았다. 종전까지는 바람에 찢기고, 맥없이 쓰러진 나무를 보면서 가슴이 아팠는데 어느 정도 보수가 된 후 지금은 정반대의 느낌을 받게 된 것이다. 자연재해라기보다는 과학적이지 못한 단지계획과 방만한 조경 식재와 관리시스템에 대한 자연치유의 현장을 목격하고 있다는 느낌이 든 것이다. 곤파스로 인한 막대한 피해의 여파가 생활경제까지 위협하는 지경에 이른 것을 모르는 바 아니지만 종래의 도시조경을 새로이 바라보는 계기가 되었다는 점에서 교훈이 적지 않다.

조경분야가 디자인 지향형의 발전을 거듭해오면서 도시 내 경관을 규정짓는 중요한 장르로 급부상했다. 현대 조경사에 남을만한 의미 있는 공원설계와 새로 짓는 아파트 단지 내 조경 디자인의 괄목할만한 성장으로 말미암아 적어도 외부 공간에서 만나는 조경의 실재로 인해 그곳을 이용하는 주민들의 삶의 질에 변화가 생긴 것은 의심의 여지가 없다. 한때 한평공원 조성을 범시민운동 차원에서 보급에 앞장섰던 도시연대와 같은 단체의 노력도 배가되어 우리가 사는 도시 곳곳의 버려진 구석구석까지 새로운 생명공간으로 회복된 사례를 보았다. 이 같은 변화의 긍정적 효과로 조경에 대한 새로운 인식이 도시민들에게 싹텄고, 어느덧 조경의 질이 삶의 질을 담보한다는 가치 발견의 단계에까지 이르게 되었다. 그 배면에는 건축과 조경의 절묘한 배합을 무시할 수 없을 것이다. 건축의 내·외부 공간을 완성시키는 조경의 시선은 단순 시각적 장치를 넘어서 공간의 성격을 좌우하는 주연의 자리를 차지한다. 조경된 공간은 그곳을 중심으로 실내외 각급의 공간이 관계를 맺게끔 프로그램화 되면서 건축동선의 순환을 조장함과 동시에 건축된 공간의 상호 간섭을 돕는 투명성을 강조하기에 이른다. 그로써 건축과 조경의 경계는 사라지고 네트워크가 강조된 공간을 생성시킨다. 지난 10년 사이에 우리 사회에서 조경은 건축과 도시를 완성시키는 수단이자 디자인 이슈로 자리매김하였다. 조경가에 대한 사회적 지위도 한층 강화되었고, 조경이 문화의 큰 축을 담당하는 시대가 도래했다고 해도 과언이 아니다.

-

고정희의 식물이야기(7): 고대 약용식물 이야기 3, 세종대왕 편

고정희의 식물이야기(7): 고대 약용식물 이야기 3, 세종대왕 편

세종대왕의 유산세종대왕의 업적 중 거대한 두 개의 산맥은 한글창제와 탁월한 과학기술적 성과일 것이다. 이 두 산맥이 하도 크고 높기 때문에 그 그늘에 가려 잘 보이지 않지만, 따로 떼어 놓고 보면 나머지 업적들도 대단한 것들이다. 국토의 확장을 통해 국력을 신장하는 일에 심혈을 기울였고 이를 위해 화기개발에 힘썼으며 성의 수축, 병선 개량, 병서 간행 등 국방을 소홀히 하지 않았다.이 밖에도 아악을 정리하고 금속 화폐인 조선통보를 주조했으며 불서를 한글로 번역하였고, 단군사당을 세워 국가의 근본을 확실히 했다. 그는 심지어 처용가의 곡절을 참작하여 가사(歌辭)를 개찬하여 봉황음(鳳凰吟)이라 이름하며, 조정의의 정악(正樂)으로 삼았다고 하니 가무에도 관심과 조예가 깊었음을 말해준다.이렇게 다방면에 조예가 깊던 세종대왕이었으나 정원에는 크게 관심을 두지 않았었나보다. 만약 관심을 두었다면 그는 틀림없이 집현전 학자들을 시켜 조원에 대한 이론을 정립하게 했을 것이다. 물론 조원 관련 관직과 교육제도를 마련하고, 조원용 소재의 생산과 수급 체계도 확실히 자리 잡아 놓지 않았을까 상상해 본다. 그건 대왕이 다른 분야에서 보여준 철저함으로 미루어 보아 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 그러나 그런 자취는 아쉽게도 아직 찾아지지 않는다. 아직 찾지 못했다고 해서 그가 관심이 없었다는 확실한 증거는 아니다. 위의 방대한 사료들을 제대로 정리하다 보면 조원에 관한 자료가 나타날 가능성도 배제할 수 없다. 많은 학자들이 나름대로 각기 전문분야의 세종 업적을 연구하고 있지만 그 학자들 자신이 조원에 관심이 없기 때문에 정리하는 과정에서 간과했을 확률도 없지 않다. 우리가 해야 하는 작업일 것이다.그러나 만약 세종대왕이 조원에 대한 체계를 잡았다한들 지금 우리 조경계가 달라졌을까?전통이 모자라기 때문에 맥락이 없어 우왕좌왕하고 있는 것은 아닐 것이고 보면 그것도 해답은 되지 못한다. 사실 세종의 업적 중 한글창제만이 역사의 소용돌이를 뛰어넘어 존속하였을 뿐이다. 그 외의 것은, 특히 15세기에 이미 유럽을 능가했던 과학기술은 그 맥을 제대로 이어오지 못했다.

-

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(8)

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(8)

봉추선생 방통이 젊은 나이에 죽은 면죽 낙봉파낙봉파는 사천성 면죽(綿竹)을 지나 산길로 20킬로미터 들어간 곳에 있다. 이곳에는 방통묘뿐 아니라 백마파, 백마관, 방통사 등이 있다. 인근 계곡에 낙봉파 표석을 세웠고 그 옆 죽은 자리에 혈묘를 자그마하게 만들었다. 백마관(白馬關)은 본래 한나라 때부터 군사요충지로 성도와 농서 사이를 잇는 고역도(古驛道)였다. 본래 산 이름을 따서 녹두관(鹿頭關)이었으나 방통이 탔던 백마 이름을 따라 바뀌었다. 방통묘는 다른 묘와 달리 돌로 견고하게 만들었다. 큰 공적도 못 세우고 젊어서 죽은 방통에게는 과분한 것 같았다. 묘 앞에는 방통을 죽게 한 백마모형을 만들어 놓아 방통의 한을 기리게 했다. 방통사(龐統祠)는 두 채로 되어 있는데 앞의 용봉이사전은 제갈량과 방통을 같이 모셨고 뒤의 서봉전은 방통만 모셨다. 중간에 작은 사당이 있어 장비가 버티고 앉아 있는데 이렇게 장비는 어디서나 친근하고 애교스런 표정을 띠고 있는 경우가 대부분이다. 방통에 관련되는 여러 비석을 모아 놓은 봉추 비랑을 지나 오솔길을 따라 100미터쯤 가면 낙봉파가 나오고 그 언덕에 방통이 피를 뿌리며 죽은 자리에 혈묘(血墓)가 있다. 묘 바로 옆에 우리와 여행을 같이 한 전한중박물관장 서홍조(徐鴻藻) 씨가 설명하고 있다. 그는 삼국지에 정통한 중국인 학자로서 성도에서 한중까지 소위 ‘고촉도(古蜀道)’를 여행하는 동안 우리에게 많은 유적 현장을 안내했다. 마지막으로 작은 골짜기에 ‘낙봉파’라는 비석이 서 있다. 자그마한 언덕일 뿐이어서 삼국지를 읽으며 심산유곡의 험난한 골짜기를 상상했던 우리에게는 실망만 안겨주었다.

-

건청궁

건청궁

Geoncheonggung건청궁은 서울특별시 종로구 세종로 1번지 경복궁 내 위치하며, 면적은 3,300㎡로 조선조 제26대 임금인 고종이 흥선대원군으로부터 독립하려는 의지를 드러낸 궁집으로, 구한말 신문화를 적용한 장소이자, 명성황후 시해라는 정치적 소용돌이의 무대였으며, 한국근대사를 이해하는 역사적 현장이기도 하다. 현재 경내와 그 주변에는 장안당, 추수부용루, 곤녕합, 옥호루, 사시향루, 집옥재, 향원정 등이 자연과 인공이 화합하는 순응의 미학을 공간적, 지형적으로 연계시키고 있다.

造營서울특별시 종로구 세종로 경복궁 내 위치한 건청궁은 구한말 신문화를 적용한 장소이자, 명성황후 시해라는 정치적 소용돌이의 무대였으며, 한국근대사를 이해하는 역사적 상징성이 매우 크다. 실제 고종 10년(1873) 경복궁 중건을 마무리하면서 국가 재정이 아닌 내탕금(왕의 사비)을 들여 궁궐 안의 가장 깊숙한 곳에 또 하나의 “궁”을 짓기 시작하였다. 고종은 1884년부터 이곳에서 기거하면서 정무를 처리하였다. 또한 고종이 인근에 서재 용도로 지은 집옥재(集玉齎)는 전통 한옥이 아닌 중국식 벽돌로 지어졌으며, 집옥재 옆에는 전통 시계인 자격루 대신 서양식 시계탑이 세워졌다. 또한 건청궁 내 장안당 뒤쪽의 관문각은 외국 외교관들을 접대하는 장소로 활용하였는데, 완전한 서양식 건물로 지어져 양관(洋官)이라고도 불렀다. 이후 1887년에는 건청궁 내 조선 최초로 전등이 설치되었는데, 이는 중국이나 일본의 궁정 설비보다 2년이나 앞선 것이었다. 이처럼 건청궁은 신문물을 수용하여 근대화를 도모한 산실이라는 의미를 부여할 수도 있지만, 다른 한편으로는 조선의 근대화 의지가 외세에 의하여 꺾인 곳이기도 하다. 특히 고종은 아관파천 후 건청궁으로 돌아가지 않았고, 주인을 잃은 건청궁은 1909년 완전히 멸실되었다. 이후 1939년에는 조선총독부 미술관이 지어졌다. 광복 후 건청궁 자리에는 국립민속박물관이 세워졌고, 동쪽에 명성황후가 난을 당한 곳이라는 뜻의 ‘명성황후조난지지(明成皇后遭難之地)’라는 표석과 함께 당시의 참상을 그린 기록화가 전시되어 있다가 경복궁 장기복원사업에 따라 2007년 10월 20일 복원이 이루어져 현재에 이르고 있다.

Geoncheonggung which is located in the back yard of Gyeongbok Palace is 3,300㎡. It is King Gojong’, the 26th ruler of Joseon dynasty, private palace that he expressed the will of political independence from his father, Heungseon Daewongun. It was broken by Japan in 1896 after that, it was reconstructed in 2007 as the present. The aesthetic of adaption is connected spatially, topographically, and functionally with Jangandang, Chusubuyongru, Gonnyeonghap, Okhoru, Sasihyangru, Jibokjae and Hyangwonjeong.

-

우리 시대의 명작을 재구성하며, 도시+아치+강 2015 공모전(1)

우리 시대의 명작을 재구성하며, 도시+아치+강 2015 공모전(1)

Framing a Modern Masterpiece, The City + The Arch + The River 2015타뷸라 라사(Tabula Rasa)와 팔렘세스트(Palimpsest)대지를 다루는 디자인은 항상 타뷸라 라사와 팔렘세스트의 문제에 직면할 수밖에 없다. 타뷸라 라사는 라틴어로 아무것도 적히지 않는 빈 석판, 즉 “백지”를 의미한다. 건축에서 타뷸라 라사는 기존의 맥락이나 역사가 제거된 순수한 백지상태의 대상지를 의미한다. 르 꼬르뷔제의 플랜 브아종(Plan Voisin)은 타뷸라 라사에 대한 단적인 예를 보여준다. 과거의 맥락을 완전히 파괴하고 새로운 형태의 도시를 제안한 이 안은 파리의 시공무원들과 정치가들의 비판을 받았으며 심지어 같은 진영에 있던 건축가들조차 긍정적으로 평가되지 않았다. 과거와는 단절된 순백의 캔버스, 그리하여 미래의 유토피아를 위한 파괴를 정당화할 수 있는 일종의 건축적 원점인 타뷸라 라사는 모더니즘에 대한 정당한 증오를 지닌 다음 세대의 건축가들과 비평가들의 비판의 중심이 되어왔다. 팔렘세스트는 타뷸라 라사와는 정반대 의미의 대상지이다. 사전적 의미로 팔렘세스트는 종이가 유럽에 전파되기 이전에 사용되던 기록용 양피지를 의미한다. 팔렘세스트는 여러 번 다시 쓰이면서 그 위에 쓰여진 기존의 텍스트는 지워지고 반복해서 새로운 텍스트가 새겨진다. 이 때 과거의 텍스트는 완전히 소거되지 않고 그 흔적을 남기게 된다. 건축적으로 팔렘세스트는 과거의 기억을 간직하거나 그 잔재가 완전히 제거되지 않고 현재를 구성하는 대상지이다. 팔렘세스트는 피터 아이젠만의 이론과 실천적 작업에서 빈번히 등장하면서 건축적 개념으로서 널리 이용되기 시작한다.대상지를 다루는 디자이너는 그 출발점에서 항상 백지 상태의 타뷸라 라사와 아직 이전의 텍스트가 소거되지 않은 팔렘세스트, 두 상반되는 극단 사이에서 대상지가 어떠한 위치에 놓여야 하는가를 결정해야 한다. 세인트루이스의 “도시, 아치, 강 2015” 공모전은 대상지가 팔렘세스트, 그것도 신성시되는 위대한 텍스트가 가득 기록된 양피지 위에 어떠한 방식으로 현재, 그리고 미래를 위한 텍스트를 다시 기록해야 하는가에 대한 흥미로운 문제를 제기한다.

-

2013 함부르크 국제정원박람회 학생공모전

2013 함부르크 국제정원박람회 학생공모전

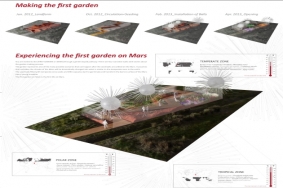

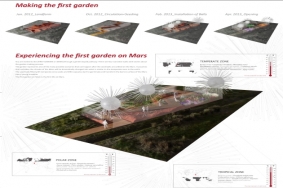

International Student Design Competition for International Garden Show Hamburg 20132013 함부르크 국제정원박람회는 100헥타르가 넘는 대규모의 정원박람회로 일곱 개의 주제 아래 80개의 창의적인 정원이 전시되는 박람회이다. 이번에 공모된 학생공모전은 국제정원박람회에 전시되는 80개 정원 중 10개의 정원에 대한 설계안을 공모하기 위한 것이다. 참여 학생들은 주최 측이 지정해주는 하나의 정원을 설계하게 되며, 당선된 총10 작품들은 박람회까지 시공되어 전시될 예정이다. 이번에 소개하는 당선작은 당선된 10개의 정원 중에 우리나라에서 제출한 것으로, 정원에 대한 새로운 이야기가 흥미로운 작품이다.

The First Garden on Mars신준호, 양영균, 이승연, 송호범, 주우신(서울시립대학교 조경설계연구실)많은 과학자들은 현대 과학의 한계로 추측과 조사를 통해 화성은 생명이 살고 있지 않는 행성이라고 말한다. 하지만 우주의 다른 시간의 척도를 고려한다면 이런 결론을 짓기에 너무 이른 것은 아닐까? 현재 우리가 보고 있는 화성의 모습은 생명이 존재하기 전의 지구와 유사할 수도 있고, 만약 우리가 지금의 모습을 지키려 노력하지 않았을 때 맞이하게 될 지구의 미래일 수도 있다. 우리는 예상하지 못한, 확실하게 밝혀지지 않은 이유로 인해 화성의 환경이 변하는 시대가 올 것이라고 생각한다. 먼 미래에 화성에서의 삶을 위한 준비를 시작해야 한다. 우리는 씨앗과 DNA 캡슐을 화성으로 보내고 이것들의 생장 주기가 시작되기를 기다린다. 우리는 여러 환경들을 견뎌내도록 설계된 씨앗과 캡슐의 혼합체를 “Seed Balls”로 명하였다. 이것들은 우주 항공기로 이동되어 화성 표면에 무작위로 정착하게 될 것이다. 만약 화성의 기후가 지구의 북극 기후와 비슷해지면 한대 Seed Balls이 활성화되어 씨앗과 캡슐이 흩어지면서 싹트게 된다. 먼 미래에 일어날 수 있는 수많은 시나리오에 따라 Seed Balls은 다양하다. 이것은 미래를 위한 실험이고 아직은 희망이다. 우리는 이것을 처음으로 싹이 트는 들판인 ‘화성의 첫 정원’이라고 부른다. 궁극적으로 정원은 생명과 우주의 위대함을 가지고 인간을 환영할 것이다.

Many scientists argue that the Mars is a dead planet based on the investigation and speculation with the limit of modern technology. However isn’t it too soon to make a conclusion considering the significantly different time scale of Universe? The conditions of the present Mars may be similar to what the earth was like before the life began to exist, or may suggest the future of the earth if we do not try to make it sustainable. We envision that there will be the time when the conditions of Mars change due to unpredictable, unknown, and undiscovered reasons up to date. We should start the preparation for the life to start on Mars in the far future. We are sending the seeds and DNA capsules to the Mars and wait for them to start their own life cycle on the Mars. We name this mixture of seeds and capsules that are designed to survive various conditions, “Seed Balls”. The seed balls will be launched from the aircrafts and be settled on the surface of the Mars randomly. If the climate of the Mars becomes similar to the polar climate of the Earth, the Polar seed balls will be activated, the seeds and capsules will be strewn and start to germinate. There are various of seed balls corresponding to many other scenarios that might happen in the far future. It is an experiment yet hope for the future.We call this very first sprouting field the FIRST GARDEN on MARS. In the long run, the first garden will greet us with the wonder of the life and the universe.

여성조경인 첫 해외봉사활동 성공적 성과(1)

라오스 ‘희망놀이터’기부사업여성조경인들의 구심점 ‘LAWN’(사)한국조경사회에는 여성조경인들의 모임인 여성분과위원회가 있으며, 이 분과위원회에서는 변금옥 위원장을 중심으로 다양한 활동을 하고 있다. 여성분과위원회는 오래전부터 의미 있는 사업의 진행을 논의해 오던 중, LAWN(Landscape Architects Women’s Network : 점차 증가하고 있는 여성조경가들의 사회활동을 위해 네트워크를 형성, 서로간 힘이 되는 정보의 공유를 위해 결성된 소모임)을 중심으로 획기적인 사업을 기획, 추진하게 되었다. 즉, '우리들이 지닌 능력으로 보다 보람있는 일을 실행함으로써 존재 가치를 높인다.’는 취지와 함께 라오스에 어린이놀이터를 조성, 기부하는 사업을 진행하기로 결정한 것이다. 채선엽 한국조경사회 부회장과 변금옥 여성분과위원장 등이 참여했던 지난 7월 5일 LAWN의 모임에서 이 사업의 시행여부를 결정하였고, 놀이시설물 업체의 기증과 여성분과의 모금, 그리고 다양한 형태의 재원마련 등에 대한 논의와 함께 자발적인 기금 출현이 이루어졌다. 놀이터의 이름은 ‘희망놀이터’로 명명했다. 두 여성조경가의 의기투합‘메콩강변 종합개발사업’의 조경설계를 담당했던 (주)이산의 변금옥 전무와 박기숙 이사는 공원 내에 어린이 놀이시설물이 유명무실하게 되자 무척 안타까웠다고 한다. 그 이유는 한 달 이상 현지에서 진행된 현장조사와 자료수집 과정 중에 알게 된 라오스의 현실 때문이었다. 라오스의 공식명칭은 라오 인민민주공화국(Lao People's Democratic Republic)이다. 국가 이름에서 알 수 있듯이 아직은 사회주의 체제의 나라로서 인구는 약 670만 정도이며, 라오스의 수도 비엔티안에는 약 53만 정도가 거주하고 있다. 이곳 현지인들의 평균수명이 약 56세 정도라고 하니 삶의 질에 있어서 우리와 얼마나 큰 격차가 있는지 알 수 있다. 그리고 영아사망률 또한 높을 뿐만 아니라, 어린이 놀이 환경도 매우 열악하다. 라오스 내에서 비교적 시설이 좋다고 하는 국제학교에도 그네와 시소 등 단순 놀이시설 몇 개가 설치되어 있을 뿐이다.변금옥, 박기숙 두 여성조경가는 어린이들에게 꿈을 심어주고 창의력 향상에 도움을 줄 수 있는 놀이환경 조성에 심혈을 기울였으나, 이러한 노력이 반영되지 못하고 유명무실하게 되자 아쉬움이 컸다. 라오스의 어린이 놀이 환경 개선에 일조를 할 수 있다는 자부심이 사라지자 어린이를 보듬는 마음으로 색다른 대안을 내놓았다. “우리가 만들 수는 없을까?”현재 놀이터 기부사업의 부단장을 맡고 있는 (주)이산의 변금옥 전무는 다년간 여성분과위원장을 역임하면서, 여성회원들이 함께 힘을 모아 의미 있고 보람 있는 일을 추진할 방안을 찾고 있었다. 기부사업은 기부금을 모은 후에 사업을 시작할 수도 있으나, 우연한 기회가 또 다른 좋은 계기를 부여할 수도 있다. 메콩강변의 ‘희망놀이터 기부사업’은 후자로 여겨진다. 사라질 위기에 있는 놀이터 되살리기 작업을 위해 추진력 있는 두 여성조경가는 ‘희망놀이터 기부사업’을 신속하고도 과감하게 기획하여, 여성분과위원회 사업의 일환으로 추진해 오늘의 성과를 이루게 된 것이다.

여성조경인 첫 해외봉사활동 성공적 성과(1)

라오스 ‘희망놀이터’기부사업여성조경인들의 구심점 ‘LAWN’(사)한국조경사회에는 여성조경인들의 모임인 여성분과위원회가 있으며, 이 분과위원회에서는 변금옥 위원장을 중심으로 다양한 활동을 하고 있다. 여성분과위원회는 오래전부터 의미 있는 사업의 진행을 논의해 오던 중, LAWN(Landscape Architects Women’s Network : 점차 증가하고 있는 여성조경가들의 사회활동을 위해 네트워크를 형성, 서로간 힘이 되는 정보의 공유를 위해 결성된 소모임)을 중심으로 획기적인 사업을 기획, 추진하게 되었다. 즉, '우리들이 지닌 능력으로 보다 보람있는 일을 실행함으로써 존재 가치를 높인다.’는 취지와 함께 라오스에 어린이놀이터를 조성, 기부하는 사업을 진행하기로 결정한 것이다. 채선엽 한국조경사회 부회장과 변금옥 여성분과위원장 등이 참여했던 지난 7월 5일 LAWN의 모임에서 이 사업의 시행여부를 결정하였고, 놀이시설물 업체의 기증과 여성분과의 모금, 그리고 다양한 형태의 재원마련 등에 대한 논의와 함께 자발적인 기금 출현이 이루어졌다. 놀이터의 이름은 ‘희망놀이터’로 명명했다. 두 여성조경가의 의기투합‘메콩강변 종합개발사업’의 조경설계를 담당했던 (주)이산의 변금옥 전무와 박기숙 이사는 공원 내에 어린이 놀이시설물이 유명무실하게 되자 무척 안타까웠다고 한다. 그 이유는 한 달 이상 현지에서 진행된 현장조사와 자료수집 과정 중에 알게 된 라오스의 현실 때문이었다. 라오스의 공식명칭은 라오 인민민주공화국(Lao People's Democratic Republic)이다. 국가 이름에서 알 수 있듯이 아직은 사회주의 체제의 나라로서 인구는 약 670만 정도이며, 라오스의 수도 비엔티안에는 약 53만 정도가 거주하고 있다. 이곳 현지인들의 평균수명이 약 56세 정도라고 하니 삶의 질에 있어서 우리와 얼마나 큰 격차가 있는지 알 수 있다. 그리고 영아사망률 또한 높을 뿐만 아니라, 어린이 놀이 환경도 매우 열악하다. 라오스 내에서 비교적 시설이 좋다고 하는 국제학교에도 그네와 시소 등 단순 놀이시설 몇 개가 설치되어 있을 뿐이다.변금옥, 박기숙 두 여성조경가는 어린이들에게 꿈을 심어주고 창의력 향상에 도움을 줄 수 있는 놀이환경 조성에 심혈을 기울였으나, 이러한 노력이 반영되지 못하고 유명무실하게 되자 아쉬움이 컸다. 라오스의 어린이 놀이 환경 개선에 일조를 할 수 있다는 자부심이 사라지자 어린이를 보듬는 마음으로 색다른 대안을 내놓았다. “우리가 만들 수는 없을까?”현재 놀이터 기부사업의 부단장을 맡고 있는 (주)이산의 변금옥 전무는 다년간 여성분과위원장을 역임하면서, 여성회원들이 함께 힘을 모아 의미 있고 보람 있는 일을 추진할 방안을 찾고 있었다. 기부사업은 기부금을 모은 후에 사업을 시작할 수도 있으나, 우연한 기회가 또 다른 좋은 계기를 부여할 수도 있다. 메콩강변의 ‘희망놀이터 기부사업’은 후자로 여겨진다. 사라질 위기에 있는 놀이터 되살리기 작업을 위해 추진력 있는 두 여성조경가는 ‘희망놀이터 기부사업’을 신속하고도 과감하게 기획하여, 여성분과위원회 사업의 일환으로 추진해 오늘의 성과를 이루게 된 것이다. 2010 경기정원문화박람회

주민 참여로 완성한 도시 내 공공정원, 새로운 도시 정원 문화를 꿈꾸다 점점 척박해져가는 도시 환경 속에서 녹지에 대한 가치와 중요성이 날로 높아지고 있는 이때, 오랜 인류의 역사를 통해 알 수 있듯 자연을 보다 가까이 하고 싶은 인간의 마음이 함축된 정원에 대한 관심이 고조되고 있다. 비록 작긴 하지만 아파트 베란다 한켠에 꾸며 놓은 소박한 정원이 바로 그러한 예. 이렇듯 메마른 도시의 일상에서 누구나 한번쯤은 꿈꿔봤을 정원이 더 이상 꿈이 아닌 현실이 된 곳이 있다. 바로 지난 10월 8일부터 10일까지 사흘간 경기도 시흥시 옥구공원에서 개최된 “2010 경기정원문화박람회” 현장이다.경기도와 시흥시가 주최하고 경기농림진흥재단이 주관한 이번 박람회는 ‘도시, 정원을 꿈꾸다’란 주제로 다양한 정원들이 선을 보여 눈길을 끌었다. 올해 처음으로 개최된 경기정원문화박람회는 도시 정원문화의 새로운 패러다임을 제시하고 지역의 브랜드 가치를 높이기 위한 국내 최초의 시민참여형 공원프로젝트였다는 점에서 그 의미를 평가할 수 있다. 일례로 행사 이후 모든 시설물이 철거되는 여타 박람회와 달리 행사를 위해 가꾼 정원과 시설물을 그대로 존치시켜 공원의 인프라로 활용하고 시민에게 돌려준다는 점이 그러하다. 통상적으로 사용하는 정원박람회가 아닌 ‘정원문화박람회’라는 이름을 사용한 것도 일회성 정원 축제가 아닌 새로운 도시정원 문화를 제시하고 확산시키고자 하는 의지를 표현한 것이다. 이렇듯 ‘새로운 도시 정원문화’를 표방한 경기정원문화박람회의 특징은 ‘주민참여로 완성된공공정원’, ‘기업의 나눔문화 실천의 장’, ‘지역 축제를 통한 공원 리모델링’ 등 크게 세 가지로 요약된다. 이 중 첫 번째 주민참여는 이번 박람회의 핵심가치. 공원 안에 시민들이 직접 정원을 디자인하고 디딤돌을 놓으며 꽃과 나무를 심고 물을 주고 가꿈으로써 낙후된 공원이 더 이상 주인 없이 방치된 공간이 아닌 도시의 공공 정원으로, 또한 시민 모두가 애착을 갖는 공공 공간으로 바뀌게 되었다. 둘째는 주민참여 방안의 하나로 기업들의 자발적인 나눔문화의 실천을 이끌어냈다는 점이다. 기부문화가 크게 활성화되지 않은 우리나라에서 대기업이나 지역 업체들이 공원에 정원을 조성하여 기부한 점은 앞으로 공공 정원의 조성 활성화에 있어서 모범적인 대안이 될 수 있다. 세 번째는 이번 박람회를 통해 도시의 중요한 그린 인프라인 공원이 리모델링되었을 뿐만 아니라 지역의 브랜드 가치 상승 및 재생에도 기여할 수 있음을 보여준 점이다. 이번 박람회 개최지인 시흥시 옥구공원은 1999년 공공근로로 완성된 뜻깊은 공간이지만 완공 이후 여러 해가 지나면서 시설이 낙후되어 시민들이 애착을 갖고 이용하기에는 다소 부족한 점이 있었다. 또한 그동안 시화호와 시화산업단지로 인해 열악한 환경의 대명사로 꼽히던 시흥시는 시 전체 면적의 70% 이상이 개발제한구역(Green Belt)으로 묶여 있어 상대적 개발 지연이라는 불편을 겪어 왔으나 이번 정원박람회를 계기로 자연과 사람이 공존하는 친환경 생태도시로 거듭날 수 있는 발판을 마련하였다. 높은 지가와 대상지의 부족으로 도심 내 신규 공원 조성이 점차 어려워지고 있는 상황에서 정원 조성을 통한 옥구공원의 리모델링 사례는 다른 지자체에도 시사하는 바가 크다고 하겠다. 새롭게 단장된 공원 내에는 국내 최초의 정원박람회인 만큼 국내 최고의 조경 전문가들이 참여한 ‘모델정원’, 조경 관련학과 대학생 및 교수들의 자유롭고 독창적인 아이디어가 돋보인‘실험정원’, 시민들이 직접 자신이 가꾸고픈 정원을 선보인‘시민정원’, 정원문화 확산에 기여하고자 기업들이 나눔문화를 실천한 ‘참여정원’ 등 다양한 유형을 총망라한 정원들이 전시되어 관람객들의 눈과 마음을 즐겁게 했다.

2010 경기정원문화박람회

주민 참여로 완성한 도시 내 공공정원, 새로운 도시 정원 문화를 꿈꾸다 점점 척박해져가는 도시 환경 속에서 녹지에 대한 가치와 중요성이 날로 높아지고 있는 이때, 오랜 인류의 역사를 통해 알 수 있듯 자연을 보다 가까이 하고 싶은 인간의 마음이 함축된 정원에 대한 관심이 고조되고 있다. 비록 작긴 하지만 아파트 베란다 한켠에 꾸며 놓은 소박한 정원이 바로 그러한 예. 이렇듯 메마른 도시의 일상에서 누구나 한번쯤은 꿈꿔봤을 정원이 더 이상 꿈이 아닌 현실이 된 곳이 있다. 바로 지난 10월 8일부터 10일까지 사흘간 경기도 시흥시 옥구공원에서 개최된 “2010 경기정원문화박람회” 현장이다.경기도와 시흥시가 주최하고 경기농림진흥재단이 주관한 이번 박람회는 ‘도시, 정원을 꿈꾸다’란 주제로 다양한 정원들이 선을 보여 눈길을 끌었다. 올해 처음으로 개최된 경기정원문화박람회는 도시 정원문화의 새로운 패러다임을 제시하고 지역의 브랜드 가치를 높이기 위한 국내 최초의 시민참여형 공원프로젝트였다는 점에서 그 의미를 평가할 수 있다. 일례로 행사 이후 모든 시설물이 철거되는 여타 박람회와 달리 행사를 위해 가꾼 정원과 시설물을 그대로 존치시켜 공원의 인프라로 활용하고 시민에게 돌려준다는 점이 그러하다. 통상적으로 사용하는 정원박람회가 아닌 ‘정원문화박람회’라는 이름을 사용한 것도 일회성 정원 축제가 아닌 새로운 도시정원 문화를 제시하고 확산시키고자 하는 의지를 표현한 것이다. 이렇듯 ‘새로운 도시 정원문화’를 표방한 경기정원문화박람회의 특징은 ‘주민참여로 완성된공공정원’, ‘기업의 나눔문화 실천의 장’, ‘지역 축제를 통한 공원 리모델링’ 등 크게 세 가지로 요약된다. 이 중 첫 번째 주민참여는 이번 박람회의 핵심가치. 공원 안에 시민들이 직접 정원을 디자인하고 디딤돌을 놓으며 꽃과 나무를 심고 물을 주고 가꿈으로써 낙후된 공원이 더 이상 주인 없이 방치된 공간이 아닌 도시의 공공 정원으로, 또한 시민 모두가 애착을 갖는 공공 공간으로 바뀌게 되었다. 둘째는 주민참여 방안의 하나로 기업들의 자발적인 나눔문화의 실천을 이끌어냈다는 점이다. 기부문화가 크게 활성화되지 않은 우리나라에서 대기업이나 지역 업체들이 공원에 정원을 조성하여 기부한 점은 앞으로 공공 정원의 조성 활성화에 있어서 모범적인 대안이 될 수 있다. 세 번째는 이번 박람회를 통해 도시의 중요한 그린 인프라인 공원이 리모델링되었을 뿐만 아니라 지역의 브랜드 가치 상승 및 재생에도 기여할 수 있음을 보여준 점이다. 이번 박람회 개최지인 시흥시 옥구공원은 1999년 공공근로로 완성된 뜻깊은 공간이지만 완공 이후 여러 해가 지나면서 시설이 낙후되어 시민들이 애착을 갖고 이용하기에는 다소 부족한 점이 있었다. 또한 그동안 시화호와 시화산업단지로 인해 열악한 환경의 대명사로 꼽히던 시흥시는 시 전체 면적의 70% 이상이 개발제한구역(Green Belt)으로 묶여 있어 상대적 개발 지연이라는 불편을 겪어 왔으나 이번 정원박람회를 계기로 자연과 사람이 공존하는 친환경 생태도시로 거듭날 수 있는 발판을 마련하였다. 높은 지가와 대상지의 부족으로 도심 내 신규 공원 조성이 점차 어려워지고 있는 상황에서 정원 조성을 통한 옥구공원의 리모델링 사례는 다른 지자체에도 시사하는 바가 크다고 하겠다. 새롭게 단장된 공원 내에는 국내 최초의 정원박람회인 만큼 국내 최고의 조경 전문가들이 참여한 ‘모델정원’, 조경 관련학과 대학생 및 교수들의 자유롭고 독창적인 아이디어가 돋보인‘실험정원’, 시민들이 직접 자신이 가꾸고픈 정원을 선보인‘시민정원’, 정원문화 확산에 기여하고자 기업들이 나눔문화를 실천한 ‘참여정원’ 등 다양한 유형을 총망라한 정원들이 전시되어 관람객들의 눈과 마음을 즐겁게 했다. 제8회 김해시 도시경관 디자인 작품 공모전

역사와 문화가 함께하는 김해의 새로운 아이콘으로 기대되경남 김해시는 전국 대학생 및 대학원생을 대상으로 도시경관 향상을 위한 정비방안을 모색하고 도시의 정체성, 쾌적성, 환경성을 정립하기 위해 ‘제8회 김해시 도시경관 디자인 작품 공모전’을 실시하였다. 작품의 주제는 자유주제와 지정주제로 나누어지는데, 자유과제의 경우 ‘테마거리 가로환경 조성방안’과 ‘테마공원 계획안’이며, 지정주제의 경우 ‘김해시내 가로환경시설물 디자인(안)’과 ‘진입상징조형물 조성방안(부원동 986번지 일대)’등이다. 전문가로 구성된 경관심사위원회는 심사 결과, 동국대 조경학과에서 제출한 “해동아, 어데가노?”를 대상으로 선정하였다. 이 작품은 외동 해반천과 버스터미널의 자연스러운 연계와 김해시 내 관광명소들 간의 네트워크를 만들고 김해의 새 이미지를 만들어주었다. _ 편집자주 대상해동아 어데가노? 오준환, 권대근, 김진현, 이상아, 김미영(동국대 조경학과)

제8회 김해시 도시경관 디자인 작품 공모전

역사와 문화가 함께하는 김해의 새로운 아이콘으로 기대되경남 김해시는 전국 대학생 및 대학원생을 대상으로 도시경관 향상을 위한 정비방안을 모색하고 도시의 정체성, 쾌적성, 환경성을 정립하기 위해 ‘제8회 김해시 도시경관 디자인 작품 공모전’을 실시하였다. 작품의 주제는 자유주제와 지정주제로 나누어지는데, 자유과제의 경우 ‘테마거리 가로환경 조성방안’과 ‘테마공원 계획안’이며, 지정주제의 경우 ‘김해시내 가로환경시설물 디자인(안)’과 ‘진입상징조형물 조성방안(부원동 986번지 일대)’등이다. 전문가로 구성된 경관심사위원회는 심사 결과, 동국대 조경학과에서 제출한 “해동아, 어데가노?”를 대상으로 선정하였다. 이 작품은 외동 해반천과 버스터미널의 자연스러운 연계와 김해시 내 관광명소들 간의 네트워크를 만들고 김해의 새 이미지를 만들어주었다. _ 편집자주 대상해동아 어데가노? 오준환, 권대근, 김진현, 이상아, 김미영(동국대 조경학과) 통영시 도시경관 디자인 작품 공모전

통영의 역사성을 반영한 도시경관의 발굴경상남도 통영시는 문화예술의 도시 통영의 주변 환경과 조화되고 역사성이 반영된 도시경관모델의 발굴을 위해 전국의 대학생들을 대상으로 통영시 도시경관 디자인 작품 공모전을 개최하였다. 주제는 ‘충렬사 경내 및 주변부지 경관디자인’으로 지난 9월 8일 수상작이 선정되었다. 이에 본지에서는 대상을 소개한다. _편집자주 대상統營통영을 다시 걷다 이종회, 홍동기(한국전통문화학교 전통조경학과)

통영시 도시경관 디자인 작품 공모전

통영의 역사성을 반영한 도시경관의 발굴경상남도 통영시는 문화예술의 도시 통영의 주변 환경과 조화되고 역사성이 반영된 도시경관모델의 발굴을 위해 전국의 대학생들을 대상으로 통영시 도시경관 디자인 작품 공모전을 개최하였다. 주제는 ‘충렬사 경내 및 주변부지 경관디자인’으로 지난 9월 8일 수상작이 선정되었다. 이에 본지에서는 대상을 소개한다. _편집자주 대상統營통영을 다시 걷다 이종회, 홍동기(한국전통문화학교 전통조경학과) 조경을 말하다(3)

디자인 文化의 시대, 조경을 넘어태풍 곤파스의 직접적 영향권에 들었던 충남과 인천의 해안 수림이 엄청난 피해를 입었다. 곳곳에서 소나무 기둥이 부러지고, 뿌리가 깊지 않은 활엽수림은 힘없이 쓰러져 밑둥을 드러냈다. 비교적 해안에 가까운 아파트 단지 내 조경수도 상황은 다르지 않았다. 오래전에 지은 판상형 고층 아파트 단지 내 수목들은 건물과 건물 사이의 빌딩풍 영향으로 특히 피해가 컸다. 자연재해 앞에서 속수무책인 인간사회의 단면이 드러난 것이다. 서해안 소나무 군락지의 심각할 정도의 피해상황을 접하면서 조림사업 이후 허술한 관리로 인한 피해가 특히 컸다는 사실에 주목하게 되고, 평소 바람 피해가 미미했던 인천 등지에서의 경관 숲 조성에 있어서도 재해안전망을 위한 보다 치밀한 계획이 수반되지 않은 채 미관지향의 식재가 되었다는 혐의를 지울 수 없었다. 아이러니컬하게도 곤파스가 할퀴고 간 도심 아파트 단지 내 조경공간은 군데군데 부러지고, 자빠진 나무를 잘라 낸 뒤 생겨난 빈자리로 인해 공간의 숨통이 트였다는 인상을 깊이 받았다. 종전까지는 바람에 찢기고, 맥없이 쓰러진 나무를 보면서 가슴이 아팠는데 어느 정도 보수가 된 후 지금은 정반대의 느낌을 받게 된 것이다. 자연재해라기보다는 과학적이지 못한 단지계획과 방만한 조경 식재와 관리시스템에 대한 자연치유의 현장을 목격하고 있다는 느낌이 든 것이다. 곤파스로 인한 막대한 피해의 여파가 생활경제까지 위협하는 지경에 이른 것을 모르는 바 아니지만 종래의 도시조경을 새로이 바라보는 계기가 되었다는 점에서 교훈이 적지 않다. 조경분야가 디자인 지향형의 발전을 거듭해오면서 도시 내 경관을 규정짓는 중요한 장르로 급부상했다. 현대 조경사에 남을만한 의미 있는 공원설계와 새로 짓는 아파트 단지 내 조경 디자인의 괄목할만한 성장으로 말미암아 적어도 외부 공간에서 만나는 조경의 실재로 인해 그곳을 이용하는 주민들의 삶의 질에 변화가 생긴 것은 의심의 여지가 없다. 한때 한평공원 조성을 범시민운동 차원에서 보급에 앞장섰던 도시연대와 같은 단체의 노력도 배가되어 우리가 사는 도시 곳곳의 버려진 구석구석까지 새로운 생명공간으로 회복된 사례를 보았다. 이 같은 변화의 긍정적 효과로 조경에 대한 새로운 인식이 도시민들에게 싹텄고, 어느덧 조경의 질이 삶의 질을 담보한다는 가치 발견의 단계에까지 이르게 되었다. 그 배면에는 건축과 조경의 절묘한 배합을 무시할 수 없을 것이다. 건축의 내·외부 공간을 완성시키는 조경의 시선은 단순 시각적 장치를 넘어서 공간의 성격을 좌우하는 주연의 자리를 차지한다. 조경된 공간은 그곳을 중심으로 실내외 각급의 공간이 관계를 맺게끔 프로그램화 되면서 건축동선의 순환을 조장함과 동시에 건축된 공간의 상호 간섭을 돕는 투명성을 강조하기에 이른다. 그로써 건축과 조경의 경계는 사라지고 네트워크가 강조된 공간을 생성시킨다. 지난 10년 사이에 우리 사회에서 조경은 건축과 도시를 완성시키는 수단이자 디자인 이슈로 자리매김하였다. 조경가에 대한 사회적 지위도 한층 강화되었고, 조경이 문화의 큰 축을 담당하는 시대가 도래했다고 해도 과언이 아니다.

조경을 말하다(3)

디자인 文化의 시대, 조경을 넘어태풍 곤파스의 직접적 영향권에 들었던 충남과 인천의 해안 수림이 엄청난 피해를 입었다. 곳곳에서 소나무 기둥이 부러지고, 뿌리가 깊지 않은 활엽수림은 힘없이 쓰러져 밑둥을 드러냈다. 비교적 해안에 가까운 아파트 단지 내 조경수도 상황은 다르지 않았다. 오래전에 지은 판상형 고층 아파트 단지 내 수목들은 건물과 건물 사이의 빌딩풍 영향으로 특히 피해가 컸다. 자연재해 앞에서 속수무책인 인간사회의 단면이 드러난 것이다. 서해안 소나무 군락지의 심각할 정도의 피해상황을 접하면서 조림사업 이후 허술한 관리로 인한 피해가 특히 컸다는 사실에 주목하게 되고, 평소 바람 피해가 미미했던 인천 등지에서의 경관 숲 조성에 있어서도 재해안전망을 위한 보다 치밀한 계획이 수반되지 않은 채 미관지향의 식재가 되었다는 혐의를 지울 수 없었다. 아이러니컬하게도 곤파스가 할퀴고 간 도심 아파트 단지 내 조경공간은 군데군데 부러지고, 자빠진 나무를 잘라 낸 뒤 생겨난 빈자리로 인해 공간의 숨통이 트였다는 인상을 깊이 받았다. 종전까지는 바람에 찢기고, 맥없이 쓰러진 나무를 보면서 가슴이 아팠는데 어느 정도 보수가 된 후 지금은 정반대의 느낌을 받게 된 것이다. 자연재해라기보다는 과학적이지 못한 단지계획과 방만한 조경 식재와 관리시스템에 대한 자연치유의 현장을 목격하고 있다는 느낌이 든 것이다. 곤파스로 인한 막대한 피해의 여파가 생활경제까지 위협하는 지경에 이른 것을 모르는 바 아니지만 종래의 도시조경을 새로이 바라보는 계기가 되었다는 점에서 교훈이 적지 않다. 조경분야가 디자인 지향형의 발전을 거듭해오면서 도시 내 경관을 규정짓는 중요한 장르로 급부상했다. 현대 조경사에 남을만한 의미 있는 공원설계와 새로 짓는 아파트 단지 내 조경 디자인의 괄목할만한 성장으로 말미암아 적어도 외부 공간에서 만나는 조경의 실재로 인해 그곳을 이용하는 주민들의 삶의 질에 변화가 생긴 것은 의심의 여지가 없다. 한때 한평공원 조성을 범시민운동 차원에서 보급에 앞장섰던 도시연대와 같은 단체의 노력도 배가되어 우리가 사는 도시 곳곳의 버려진 구석구석까지 새로운 생명공간으로 회복된 사례를 보았다. 이 같은 변화의 긍정적 효과로 조경에 대한 새로운 인식이 도시민들에게 싹텄고, 어느덧 조경의 질이 삶의 질을 담보한다는 가치 발견의 단계에까지 이르게 되었다. 그 배면에는 건축과 조경의 절묘한 배합을 무시할 수 없을 것이다. 건축의 내·외부 공간을 완성시키는 조경의 시선은 단순 시각적 장치를 넘어서 공간의 성격을 좌우하는 주연의 자리를 차지한다. 조경된 공간은 그곳을 중심으로 실내외 각급의 공간이 관계를 맺게끔 프로그램화 되면서 건축동선의 순환을 조장함과 동시에 건축된 공간의 상호 간섭을 돕는 투명성을 강조하기에 이른다. 그로써 건축과 조경의 경계는 사라지고 네트워크가 강조된 공간을 생성시킨다. 지난 10년 사이에 우리 사회에서 조경은 건축과 도시를 완성시키는 수단이자 디자인 이슈로 자리매김하였다. 조경가에 대한 사회적 지위도 한층 강화되었고, 조경이 문화의 큰 축을 담당하는 시대가 도래했다고 해도 과언이 아니다. 고정희의 식물이야기(7): 고대 약용식물 이야기 3, 세종대왕 편

세종대왕의 유산세종대왕의 업적 중 거대한 두 개의 산맥은 한글창제와 탁월한 과학기술적 성과일 것이다. 이 두 산맥이 하도 크고 높기 때문에 그 그늘에 가려 잘 보이지 않지만, 따로 떼어 놓고 보면 나머지 업적들도 대단한 것들이다. 국토의 확장을 통해 국력을 신장하는 일에 심혈을 기울였고 이를 위해 화기개발에 힘썼으며 성의 수축, 병선 개량, 병서 간행 등 국방을 소홀히 하지 않았다.이 밖에도 아악을 정리하고 금속 화폐인 조선통보를 주조했으며 불서를 한글로 번역하였고, 단군사당을 세워 국가의 근본을 확실히 했다. 그는 심지어 처용가의 곡절을 참작하여 가사(歌辭)를 개찬하여 봉황음(鳳凰吟)이라 이름하며, 조정의의 정악(正樂)으로 삼았다고 하니 가무에도 관심과 조예가 깊었음을 말해준다.이렇게 다방면에 조예가 깊던 세종대왕이었으나 정원에는 크게 관심을 두지 않았었나보다. 만약 관심을 두었다면 그는 틀림없이 집현전 학자들을 시켜 조원에 대한 이론을 정립하게 했을 것이다. 물론 조원 관련 관직과 교육제도를 마련하고, 조원용 소재의 생산과 수급 체계도 확실히 자리 잡아 놓지 않았을까 상상해 본다. 그건 대왕이 다른 분야에서 보여준 철저함으로 미루어 보아 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 그러나 그런 자취는 아쉽게도 아직 찾아지지 않는다. 아직 찾지 못했다고 해서 그가 관심이 없었다는 확실한 증거는 아니다. 위의 방대한 사료들을 제대로 정리하다 보면 조원에 관한 자료가 나타날 가능성도 배제할 수 없다. 많은 학자들이 나름대로 각기 전문분야의 세종 업적을 연구하고 있지만 그 학자들 자신이 조원에 관심이 없기 때문에 정리하는 과정에서 간과했을 확률도 없지 않다. 우리가 해야 하는 작업일 것이다.그러나 만약 세종대왕이 조원에 대한 체계를 잡았다한들 지금 우리 조경계가 달라졌을까?전통이 모자라기 때문에 맥락이 없어 우왕좌왕하고 있는 것은 아닐 것이고 보면 그것도 해답은 되지 못한다. 사실 세종의 업적 중 한글창제만이 역사의 소용돌이를 뛰어넘어 존속하였을 뿐이다. 그 외의 것은, 특히 15세기에 이미 유럽을 능가했던 과학기술은 그 맥을 제대로 이어오지 못했다.

고정희의 식물이야기(7): 고대 약용식물 이야기 3, 세종대왕 편

세종대왕의 유산세종대왕의 업적 중 거대한 두 개의 산맥은 한글창제와 탁월한 과학기술적 성과일 것이다. 이 두 산맥이 하도 크고 높기 때문에 그 그늘에 가려 잘 보이지 않지만, 따로 떼어 놓고 보면 나머지 업적들도 대단한 것들이다. 국토의 확장을 통해 국력을 신장하는 일에 심혈을 기울였고 이를 위해 화기개발에 힘썼으며 성의 수축, 병선 개량, 병서 간행 등 국방을 소홀히 하지 않았다.이 밖에도 아악을 정리하고 금속 화폐인 조선통보를 주조했으며 불서를 한글로 번역하였고, 단군사당을 세워 국가의 근본을 확실히 했다. 그는 심지어 처용가의 곡절을 참작하여 가사(歌辭)를 개찬하여 봉황음(鳳凰吟)이라 이름하며, 조정의의 정악(正樂)으로 삼았다고 하니 가무에도 관심과 조예가 깊었음을 말해준다.이렇게 다방면에 조예가 깊던 세종대왕이었으나 정원에는 크게 관심을 두지 않았었나보다. 만약 관심을 두었다면 그는 틀림없이 집현전 학자들을 시켜 조원에 대한 이론을 정립하게 했을 것이다. 물론 조원 관련 관직과 교육제도를 마련하고, 조원용 소재의 생산과 수급 체계도 확실히 자리 잡아 놓지 않았을까 상상해 본다. 그건 대왕이 다른 분야에서 보여준 철저함으로 미루어 보아 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 그러나 그런 자취는 아쉽게도 아직 찾아지지 않는다. 아직 찾지 못했다고 해서 그가 관심이 없었다는 확실한 증거는 아니다. 위의 방대한 사료들을 제대로 정리하다 보면 조원에 관한 자료가 나타날 가능성도 배제할 수 없다. 많은 학자들이 나름대로 각기 전문분야의 세종 업적을 연구하고 있지만 그 학자들 자신이 조원에 관심이 없기 때문에 정리하는 과정에서 간과했을 확률도 없지 않다. 우리가 해야 하는 작업일 것이다.그러나 만약 세종대왕이 조원에 대한 체계를 잡았다한들 지금 우리 조경계가 달라졌을까?전통이 모자라기 때문에 맥락이 없어 우왕좌왕하고 있는 것은 아닐 것이고 보면 그것도 해답은 되지 못한다. 사실 세종의 업적 중 한글창제만이 역사의 소용돌이를 뛰어넘어 존속하였을 뿐이다. 그 외의 것은, 특히 15세기에 이미 유럽을 능가했던 과학기술은 그 맥을 제대로 이어오지 못했다. 이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(8)

봉추선생 방통이 젊은 나이에 죽은 면죽 낙봉파낙봉파는 사천성 면죽(綿竹)을 지나 산길로 20킬로미터 들어간 곳에 있다. 이곳에는 방통묘뿐 아니라 백마파, 백마관, 방통사 등이 있다. 인근 계곡에 낙봉파 표석을 세웠고 그 옆 죽은 자리에 혈묘를 자그마하게 만들었다. 백마관(白馬關)은 본래 한나라 때부터 군사요충지로 성도와 농서 사이를 잇는 고역도(古驛道)였다. 본래 산 이름을 따서 녹두관(鹿頭關)이었으나 방통이 탔던 백마 이름을 따라 바뀌었다. 방통묘는 다른 묘와 달리 돌로 견고하게 만들었다. 큰 공적도 못 세우고 젊어서 죽은 방통에게는 과분한 것 같았다. 묘 앞에는 방통을 죽게 한 백마모형을 만들어 놓아 방통의 한을 기리게 했다. 방통사(龐統祠)는 두 채로 되어 있는데 앞의 용봉이사전은 제갈량과 방통을 같이 모셨고 뒤의 서봉전은 방통만 모셨다. 중간에 작은 사당이 있어 장비가 버티고 앉아 있는데 이렇게 장비는 어디서나 친근하고 애교스런 표정을 띠고 있는 경우가 대부분이다. 방통에 관련되는 여러 비석을 모아 놓은 봉추 비랑을 지나 오솔길을 따라 100미터쯤 가면 낙봉파가 나오고 그 언덕에 방통이 피를 뿌리며 죽은 자리에 혈묘(血墓)가 있다. 묘 바로 옆에 우리와 여행을 같이 한 전한중박물관장 서홍조(徐鴻藻) 씨가 설명하고 있다. 그는 삼국지에 정통한 중국인 학자로서 성도에서 한중까지 소위 ‘고촉도(古蜀道)’를 여행하는 동안 우리에게 많은 유적 현장을 안내했다. 마지막으로 작은 골짜기에 ‘낙봉파’라는 비석이 서 있다. 자그마한 언덕일 뿐이어서 삼국지를 읽으며 심산유곡의 험난한 골짜기를 상상했던 우리에게는 실망만 안겨주었다.

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(8)

봉추선생 방통이 젊은 나이에 죽은 면죽 낙봉파낙봉파는 사천성 면죽(綿竹)을 지나 산길로 20킬로미터 들어간 곳에 있다. 이곳에는 방통묘뿐 아니라 백마파, 백마관, 방통사 등이 있다. 인근 계곡에 낙봉파 표석을 세웠고 그 옆 죽은 자리에 혈묘를 자그마하게 만들었다. 백마관(白馬關)은 본래 한나라 때부터 군사요충지로 성도와 농서 사이를 잇는 고역도(古驛道)였다. 본래 산 이름을 따서 녹두관(鹿頭關)이었으나 방통이 탔던 백마 이름을 따라 바뀌었다. 방통묘는 다른 묘와 달리 돌로 견고하게 만들었다. 큰 공적도 못 세우고 젊어서 죽은 방통에게는 과분한 것 같았다. 묘 앞에는 방통을 죽게 한 백마모형을 만들어 놓아 방통의 한을 기리게 했다. 방통사(龐統祠)는 두 채로 되어 있는데 앞의 용봉이사전은 제갈량과 방통을 같이 모셨고 뒤의 서봉전은 방통만 모셨다. 중간에 작은 사당이 있어 장비가 버티고 앉아 있는데 이렇게 장비는 어디서나 친근하고 애교스런 표정을 띠고 있는 경우가 대부분이다. 방통에 관련되는 여러 비석을 모아 놓은 봉추 비랑을 지나 오솔길을 따라 100미터쯤 가면 낙봉파가 나오고 그 언덕에 방통이 피를 뿌리며 죽은 자리에 혈묘(血墓)가 있다. 묘 바로 옆에 우리와 여행을 같이 한 전한중박물관장 서홍조(徐鴻藻) 씨가 설명하고 있다. 그는 삼국지에 정통한 중국인 학자로서 성도에서 한중까지 소위 ‘고촉도(古蜀道)’를 여행하는 동안 우리에게 많은 유적 현장을 안내했다. 마지막으로 작은 골짜기에 ‘낙봉파’라는 비석이 서 있다. 자그마한 언덕일 뿐이어서 삼국지를 읽으며 심산유곡의 험난한 골짜기를 상상했던 우리에게는 실망만 안겨주었다. 건청궁

Geoncheonggung건청궁은 서울특별시 종로구 세종로 1번지 경복궁 내 위치하며, 면적은 3,300㎡로 조선조 제26대 임금인 고종이 흥선대원군으로부터 독립하려는 의지를 드러낸 궁집으로, 구한말 신문화를 적용한 장소이자, 명성황후 시해라는 정치적 소용돌이의 무대였으며, 한국근대사를 이해하는 역사적 현장이기도 하다. 현재 경내와 그 주변에는 장안당, 추수부용루, 곤녕합, 옥호루, 사시향루, 집옥재, 향원정 등이 자연과 인공이 화합하는 순응의 미학을 공간적, 지형적으로 연계시키고 있다. 造營서울특별시 종로구 세종로 경복궁 내 위치한 건청궁은 구한말 신문화를 적용한 장소이자, 명성황후 시해라는 정치적 소용돌이의 무대였으며, 한국근대사를 이해하는 역사적 상징성이 매우 크다. 실제 고종 10년(1873) 경복궁 중건을 마무리하면서 국가 재정이 아닌 내탕금(왕의 사비)을 들여 궁궐 안의 가장 깊숙한 곳에 또 하나의 “궁”을 짓기 시작하였다. 고종은 1884년부터 이곳에서 기거하면서 정무를 처리하였다. 또한 고종이 인근에 서재 용도로 지은 집옥재(集玉齎)는 전통 한옥이 아닌 중국식 벽돌로 지어졌으며, 집옥재 옆에는 전통 시계인 자격루 대신 서양식 시계탑이 세워졌다. 또한 건청궁 내 장안당 뒤쪽의 관문각은 외국 외교관들을 접대하는 장소로 활용하였는데, 완전한 서양식 건물로 지어져 양관(洋官)이라고도 불렀다. 이후 1887년에는 건청궁 내 조선 최초로 전등이 설치되었는데, 이는 중국이나 일본의 궁정 설비보다 2년이나 앞선 것이었다. 이처럼 건청궁은 신문물을 수용하여 근대화를 도모한 산실이라는 의미를 부여할 수도 있지만, 다른 한편으로는 조선의 근대화 의지가 외세에 의하여 꺾인 곳이기도 하다. 특히 고종은 아관파천 후 건청궁으로 돌아가지 않았고, 주인을 잃은 건청궁은 1909년 완전히 멸실되었다. 이후 1939년에는 조선총독부 미술관이 지어졌다. 광복 후 건청궁 자리에는 국립민속박물관이 세워졌고, 동쪽에 명성황후가 난을 당한 곳이라는 뜻의 ‘명성황후조난지지(明成皇后遭難之地)’라는 표석과 함께 당시의 참상을 그린 기록화가 전시되어 있다가 경복궁 장기복원사업에 따라 2007년 10월 20일 복원이 이루어져 현재에 이르고 있다. Geoncheonggung which is located in the back yard of Gyeongbok Palace is 3,300㎡. It is King Gojong’, the 26th ruler of Joseon dynasty, private palace that he expressed the will of political independence from his father, Heungseon Daewongun. It was broken by Japan in 1896 after that, it was reconstructed in 2007 as the present. The aesthetic of adaption is connected spatially, topographically, and functionally with Jangandang, Chusubuyongru, Gonnyeonghap, Okhoru, Sasihyangru, Jibokjae and Hyangwonjeong.

건청궁

Geoncheonggung건청궁은 서울특별시 종로구 세종로 1번지 경복궁 내 위치하며, 면적은 3,300㎡로 조선조 제26대 임금인 고종이 흥선대원군으로부터 독립하려는 의지를 드러낸 궁집으로, 구한말 신문화를 적용한 장소이자, 명성황후 시해라는 정치적 소용돌이의 무대였으며, 한국근대사를 이해하는 역사적 현장이기도 하다. 현재 경내와 그 주변에는 장안당, 추수부용루, 곤녕합, 옥호루, 사시향루, 집옥재, 향원정 등이 자연과 인공이 화합하는 순응의 미학을 공간적, 지형적으로 연계시키고 있다. 造營서울특별시 종로구 세종로 경복궁 내 위치한 건청궁은 구한말 신문화를 적용한 장소이자, 명성황후 시해라는 정치적 소용돌이의 무대였으며, 한국근대사를 이해하는 역사적 상징성이 매우 크다. 실제 고종 10년(1873) 경복궁 중건을 마무리하면서 국가 재정이 아닌 내탕금(왕의 사비)을 들여 궁궐 안의 가장 깊숙한 곳에 또 하나의 “궁”을 짓기 시작하였다. 고종은 1884년부터 이곳에서 기거하면서 정무를 처리하였다. 또한 고종이 인근에 서재 용도로 지은 집옥재(集玉齎)는 전통 한옥이 아닌 중국식 벽돌로 지어졌으며, 집옥재 옆에는 전통 시계인 자격루 대신 서양식 시계탑이 세워졌다. 또한 건청궁 내 장안당 뒤쪽의 관문각은 외국 외교관들을 접대하는 장소로 활용하였는데, 완전한 서양식 건물로 지어져 양관(洋官)이라고도 불렀다. 이후 1887년에는 건청궁 내 조선 최초로 전등이 설치되었는데, 이는 중국이나 일본의 궁정 설비보다 2년이나 앞선 것이었다. 이처럼 건청궁은 신문물을 수용하여 근대화를 도모한 산실이라는 의미를 부여할 수도 있지만, 다른 한편으로는 조선의 근대화 의지가 외세에 의하여 꺾인 곳이기도 하다. 특히 고종은 아관파천 후 건청궁으로 돌아가지 않았고, 주인을 잃은 건청궁은 1909년 완전히 멸실되었다. 이후 1939년에는 조선총독부 미술관이 지어졌다. 광복 후 건청궁 자리에는 국립민속박물관이 세워졌고, 동쪽에 명성황후가 난을 당한 곳이라는 뜻의 ‘명성황후조난지지(明成皇后遭難之地)’라는 표석과 함께 당시의 참상을 그린 기록화가 전시되어 있다가 경복궁 장기복원사업에 따라 2007년 10월 20일 복원이 이루어져 현재에 이르고 있다. Geoncheonggung which is located in the back yard of Gyeongbok Palace is 3,300㎡. It is King Gojong’, the 26th ruler of Joseon dynasty, private palace that he expressed the will of political independence from his father, Heungseon Daewongun. It was broken by Japan in 1896 after that, it was reconstructed in 2007 as the present. The aesthetic of adaption is connected spatially, topographically, and functionally with Jangandang, Chusubuyongru, Gonnyeonghap, Okhoru, Sasihyangru, Jibokjae and Hyangwonjeong. 우리 시대의 명작을 재구성하며, 도시+아치+강 2015 공모전(1)

Framing a Modern Masterpiece, The City + The Arch + The River 2015타뷸라 라사(Tabula Rasa)와 팔렘세스트(Palimpsest)대지를 다루는 디자인은 항상 타뷸라 라사와 팔렘세스트의 문제에 직면할 수밖에 없다. 타뷸라 라사는 라틴어로 아무것도 적히지 않는 빈 석판, 즉 “백지”를 의미한다. 건축에서 타뷸라 라사는 기존의 맥락이나 역사가 제거된 순수한 백지상태의 대상지를 의미한다. 르 꼬르뷔제의 플랜 브아종(Plan Voisin)은 타뷸라 라사에 대한 단적인 예를 보여준다. 과거의 맥락을 완전히 파괴하고 새로운 형태의 도시를 제안한 이 안은 파리의 시공무원들과 정치가들의 비판을 받았으며 심지어 같은 진영에 있던 건축가들조차 긍정적으로 평가되지 않았다. 과거와는 단절된 순백의 캔버스, 그리하여 미래의 유토피아를 위한 파괴를 정당화할 수 있는 일종의 건축적 원점인 타뷸라 라사는 모더니즘에 대한 정당한 증오를 지닌 다음 세대의 건축가들과 비평가들의 비판의 중심이 되어왔다. 팔렘세스트는 타뷸라 라사와는 정반대 의미의 대상지이다. 사전적 의미로 팔렘세스트는 종이가 유럽에 전파되기 이전에 사용되던 기록용 양피지를 의미한다. 팔렘세스트는 여러 번 다시 쓰이면서 그 위에 쓰여진 기존의 텍스트는 지워지고 반복해서 새로운 텍스트가 새겨진다. 이 때 과거의 텍스트는 완전히 소거되지 않고 그 흔적을 남기게 된다. 건축적으로 팔렘세스트는 과거의 기억을 간직하거나 그 잔재가 완전히 제거되지 않고 현재를 구성하는 대상지이다. 팔렘세스트는 피터 아이젠만의 이론과 실천적 작업에서 빈번히 등장하면서 건축적 개념으로서 널리 이용되기 시작한다.대상지를 다루는 디자이너는 그 출발점에서 항상 백지 상태의 타뷸라 라사와 아직 이전의 텍스트가 소거되지 않은 팔렘세스트, 두 상반되는 극단 사이에서 대상지가 어떠한 위치에 놓여야 하는가를 결정해야 한다. 세인트루이스의 “도시, 아치, 강 2015” 공모전은 대상지가 팔렘세스트, 그것도 신성시되는 위대한 텍스트가 가득 기록된 양피지 위에 어떠한 방식으로 현재, 그리고 미래를 위한 텍스트를 다시 기록해야 하는가에 대한 흥미로운 문제를 제기한다.

우리 시대의 명작을 재구성하며, 도시+아치+강 2015 공모전(1)

Framing a Modern Masterpiece, The City + The Arch + The River 2015타뷸라 라사(Tabula Rasa)와 팔렘세스트(Palimpsest)대지를 다루는 디자인은 항상 타뷸라 라사와 팔렘세스트의 문제에 직면할 수밖에 없다. 타뷸라 라사는 라틴어로 아무것도 적히지 않는 빈 석판, 즉 “백지”를 의미한다. 건축에서 타뷸라 라사는 기존의 맥락이나 역사가 제거된 순수한 백지상태의 대상지를 의미한다. 르 꼬르뷔제의 플랜 브아종(Plan Voisin)은 타뷸라 라사에 대한 단적인 예를 보여준다. 과거의 맥락을 완전히 파괴하고 새로운 형태의 도시를 제안한 이 안은 파리의 시공무원들과 정치가들의 비판을 받았으며 심지어 같은 진영에 있던 건축가들조차 긍정적으로 평가되지 않았다. 과거와는 단절된 순백의 캔버스, 그리하여 미래의 유토피아를 위한 파괴를 정당화할 수 있는 일종의 건축적 원점인 타뷸라 라사는 모더니즘에 대한 정당한 증오를 지닌 다음 세대의 건축가들과 비평가들의 비판의 중심이 되어왔다. 팔렘세스트는 타뷸라 라사와는 정반대 의미의 대상지이다. 사전적 의미로 팔렘세스트는 종이가 유럽에 전파되기 이전에 사용되던 기록용 양피지를 의미한다. 팔렘세스트는 여러 번 다시 쓰이면서 그 위에 쓰여진 기존의 텍스트는 지워지고 반복해서 새로운 텍스트가 새겨진다. 이 때 과거의 텍스트는 완전히 소거되지 않고 그 흔적을 남기게 된다. 건축적으로 팔렘세스트는 과거의 기억을 간직하거나 그 잔재가 완전히 제거되지 않고 현재를 구성하는 대상지이다. 팔렘세스트는 피터 아이젠만의 이론과 실천적 작업에서 빈번히 등장하면서 건축적 개념으로서 널리 이용되기 시작한다.대상지를 다루는 디자이너는 그 출발점에서 항상 백지 상태의 타뷸라 라사와 아직 이전의 텍스트가 소거되지 않은 팔렘세스트, 두 상반되는 극단 사이에서 대상지가 어떠한 위치에 놓여야 하는가를 결정해야 한다. 세인트루이스의 “도시, 아치, 강 2015” 공모전은 대상지가 팔렘세스트, 그것도 신성시되는 위대한 텍스트가 가득 기록된 양피지 위에 어떠한 방식으로 현재, 그리고 미래를 위한 텍스트를 다시 기록해야 하는가에 대한 흥미로운 문제를 제기한다. 2013 함부르크 국제정원박람회 학생공모전

International Student Design Competition for International Garden Show Hamburg 20132013 함부르크 국제정원박람회는 100헥타르가 넘는 대규모의 정원박람회로 일곱 개의 주제 아래 80개의 창의적인 정원이 전시되는 박람회이다. 이번에 공모된 학생공모전은 국제정원박람회에 전시되는 80개 정원 중 10개의 정원에 대한 설계안을 공모하기 위한 것이다. 참여 학생들은 주최 측이 지정해주는 하나의 정원을 설계하게 되며, 당선된 총10 작품들은 박람회까지 시공되어 전시될 예정이다. 이번에 소개하는 당선작은 당선된 10개의 정원 중에 우리나라에서 제출한 것으로, 정원에 대한 새로운 이야기가 흥미로운 작품이다. The First Garden on Mars신준호, 양영균, 이승연, 송호범, 주우신(서울시립대학교 조경설계연구실)많은 과학자들은 현대 과학의 한계로 추측과 조사를 통해 화성은 생명이 살고 있지 않는 행성이라고 말한다. 하지만 우주의 다른 시간의 척도를 고려한다면 이런 결론을 짓기에 너무 이른 것은 아닐까? 현재 우리가 보고 있는 화성의 모습은 생명이 존재하기 전의 지구와 유사할 수도 있고, 만약 우리가 지금의 모습을 지키려 노력하지 않았을 때 맞이하게 될 지구의 미래일 수도 있다. 우리는 예상하지 못한, 확실하게 밝혀지지 않은 이유로 인해 화성의 환경이 변하는 시대가 올 것이라고 생각한다. 먼 미래에 화성에서의 삶을 위한 준비를 시작해야 한다. 우리는 씨앗과 DNA 캡슐을 화성으로 보내고 이것들의 생장 주기가 시작되기를 기다린다. 우리는 여러 환경들을 견뎌내도록 설계된 씨앗과 캡슐의 혼합체를 “Seed Balls”로 명하였다. 이것들은 우주 항공기로 이동되어 화성 표면에 무작위로 정착하게 될 것이다. 만약 화성의 기후가 지구의 북극 기후와 비슷해지면 한대 Seed Balls이 활성화되어 씨앗과 캡슐이 흩어지면서 싹트게 된다. 먼 미래에 일어날 수 있는 수많은 시나리오에 따라 Seed Balls은 다양하다. 이것은 미래를 위한 실험이고 아직은 희망이다. 우리는 이것을 처음으로 싹이 트는 들판인 ‘화성의 첫 정원’이라고 부른다. 궁극적으로 정원은 생명과 우주의 위대함을 가지고 인간을 환영할 것이다. Many scientists argue that the Mars is a dead planet based on the investigation and speculation with the limit of modern technology. However isn’t it too soon to make a conclusion considering the significantly different time scale of Universe? The conditions of the present Mars may be similar to what the earth was like before the life began to exist, or may suggest the future of the earth if we do not try to make it sustainable. We envision that there will be the time when the conditions of Mars change due to unpredictable, unknown, and undiscovered reasons up to date. We should start the preparation for the life to start on Mars in the far future. We are sending the seeds and DNA capsules to the Mars and wait for them to start their own life cycle on the Mars. We name this mixture of seeds and capsules that are designed to survive various conditions, “Seed Balls”. The seed balls will be launched from the aircrafts and be settled on the surface of the Mars randomly. If the climate of the Mars becomes similar to the polar climate of the Earth, the Polar seed balls will be activated, the seeds and capsules will be strewn and start to germinate. There are various of seed balls corresponding to many other scenarios that might happen in the far future. It is an experiment yet hope for the future.We call this very first sprouting field the FIRST GARDEN on MARS. In the long run, the first garden will greet us with the wonder of the life and the universe.

2013 함부르크 국제정원박람회 학생공모전

International Student Design Competition for International Garden Show Hamburg 20132013 함부르크 국제정원박람회는 100헥타르가 넘는 대규모의 정원박람회로 일곱 개의 주제 아래 80개의 창의적인 정원이 전시되는 박람회이다. 이번에 공모된 학생공모전은 국제정원박람회에 전시되는 80개 정원 중 10개의 정원에 대한 설계안을 공모하기 위한 것이다. 참여 학생들은 주최 측이 지정해주는 하나의 정원을 설계하게 되며, 당선된 총10 작품들은 박람회까지 시공되어 전시될 예정이다. 이번에 소개하는 당선작은 당선된 10개의 정원 중에 우리나라에서 제출한 것으로, 정원에 대한 새로운 이야기가 흥미로운 작품이다. The First Garden on Mars신준호, 양영균, 이승연, 송호범, 주우신(서울시립대학교 조경설계연구실)많은 과학자들은 현대 과학의 한계로 추측과 조사를 통해 화성은 생명이 살고 있지 않는 행성이라고 말한다. 하지만 우주의 다른 시간의 척도를 고려한다면 이런 결론을 짓기에 너무 이른 것은 아닐까? 현재 우리가 보고 있는 화성의 모습은 생명이 존재하기 전의 지구와 유사할 수도 있고, 만약 우리가 지금의 모습을 지키려 노력하지 않았을 때 맞이하게 될 지구의 미래일 수도 있다. 우리는 예상하지 못한, 확실하게 밝혀지지 않은 이유로 인해 화성의 환경이 변하는 시대가 올 것이라고 생각한다. 먼 미래에 화성에서의 삶을 위한 준비를 시작해야 한다. 우리는 씨앗과 DNA 캡슐을 화성으로 보내고 이것들의 생장 주기가 시작되기를 기다린다. 우리는 여러 환경들을 견뎌내도록 설계된 씨앗과 캡슐의 혼합체를 “Seed Balls”로 명하였다. 이것들은 우주 항공기로 이동되어 화성 표면에 무작위로 정착하게 될 것이다. 만약 화성의 기후가 지구의 북극 기후와 비슷해지면 한대 Seed Balls이 활성화되어 씨앗과 캡슐이 흩어지면서 싹트게 된다. 먼 미래에 일어날 수 있는 수많은 시나리오에 따라 Seed Balls은 다양하다. 이것은 미래를 위한 실험이고 아직은 희망이다. 우리는 이것을 처음으로 싹이 트는 들판인 ‘화성의 첫 정원’이라고 부른다. 궁극적으로 정원은 생명과 우주의 위대함을 가지고 인간을 환영할 것이다. Many scientists argue that the Mars is a dead planet based on the investigation and speculation with the limit of modern technology. However isn’t it too soon to make a conclusion considering the significantly different time scale of Universe? The conditions of the present Mars may be similar to what the earth was like before the life began to exist, or may suggest the future of the earth if we do not try to make it sustainable. We envision that there will be the time when the conditions of Mars change due to unpredictable, unknown, and undiscovered reasons up to date. We should start the preparation for the life to start on Mars in the far future. We are sending the seeds and DNA capsules to the Mars and wait for them to start their own life cycle on the Mars. We name this mixture of seeds and capsules that are designed to survive various conditions, “Seed Balls”. The seed balls will be launched from the aircrafts and be settled on the surface of the Mars randomly. If the climate of the Mars becomes similar to the polar climate of the Earth, the Polar seed balls will be activated, the seeds and capsules will be strewn and start to germinate. There are various of seed balls corresponding to many other scenarios that might happen in the far future. It is an experiment yet hope for the future.We call this very first sprouting field the FIRST GARDEN on MARS. In the long run, the first garden will greet us with the wonder of the life and the universe.