-

오감의 정원

오감의 정원

Five Senses Garden

빗소리를 들어본 적이 있는가. 언제부터인가 비 소식을 들은 날이면 설렘으로 그녀를 기다린다. 한번에 달려오면 좋으려만 한밤중이 돼서야 찾아온다. 감나무 잎 새에 떨어지는 소리, 파초에 떨어지는 소리, 처마 위에서 마당으로 떨어지는 소리, 장독대에 떨어지는 소리, 양철지붕에 떨어지는 소리, 자갈 위에 떨어지는 소리, 시멘트 바닥에 떨어지는 소리, 바람에 날리는 소리 등. 오감만족 감성디자인의 소재로 비처럼 좋은 소재는 없다. 비가 지닌 자체의 속성도 있지만 세상의 재료와 만나 오케스트라를 연출한다.

지난 6월 성균관대 경관연구실과 하거원을 답사했다. 정기호 교수님의 요청이 있었기 때문이다. 이번 주제는 문헌 속에 나타난 정원유적의 추적이었다. 우리 문화는 아직 복원에 있어서는 매우 소홀한 것 같다. 더욱 안타까운 것은 정확한 단서도 발견되지 않은 상태에서 유추하고 또 그것을 너무 빨리 가시화해 버린다. 그 날 답사를 한 학생들은 어떤 것이 원형이었는지, 현재 상태가 어떤 층으로 나눠져 오늘에 이르렀는지를 도무지 알 수 없었다. 복원된 활수담도 예전부터 있었던 것으로 착각하였다. 답사 온 학생들은 문헌에서 나타난 하거원에서 동쪽 외원의 유구 흔적을 찾을 수 없었다. 앞에서 묘사된 활수담, 수미폭포는 선비들의 이상향인 선경의 세계다. 하지만 실제는 활수담은 약 1.5㎡ 정도의 규모, 수미폭포의 높이도 약 1.2m 정도이다. 삼근정사 동쪽에 흐르는 조그만 개울물을 막아 만든 것이다. 마치 창덕궁 소요암에 새겨진 어제시(飛流三百尺 遙落九天來 看是白虹起 飜成萬壑雷)처럼. 더욱 유구조차 발굴되지 않은 상태이니, 초보 답사객들은 동쪽 외원을 찾을 수 없었던 것이다. 조선시대 선비들의 원림은 과장이 심했다. 담양 명옥헌 그 이름의 유래는 정자 곁을 흐르는 계곡의 물소리가 옥과 같다라고 해서 붙여진 이름이다. 대학원시절 그 실체를 찾으려 명옥헌에 자주 들르곤 했다. 정자 곁을 흐르는 계곡도 찾을 수 없었을 뿐 아니라 물소리조차 들리지 않았다. 어느 날, 정자에 홀로 앉아 배롱나무를 보지 않고 조용히 눈을 감았다. 어디선가 흐르는 물소리가 들리기 시작했다. 상지(上池)와 하지(下池) 사이, 돌틈 사이로 흐르는 물줄기가 불과 5~10cm정도의 단차로 떨어지고 있었고 돌 틈에 떨어지는 물소리가 맑았던 것이다. 선비들의 정원 경영은 과장이 심할 수 있다. 하지만 남들의 시선에서 느낄 수 없는 조그만 자연도 우주로 받아들이는 그 마음이 정원이 아니었을까. 한 눈에 매료시키는 외국의 정원은 많다. 그 웅장함에 놀라기도 한다. 조선조 선비들의 정원은 자연의 소소한 세계에서 ‘물고기의 움직임’, ‘구슬같은 거품’, ‘떨어지는 복숭아 꽃잎’과 같은 시어, 생명력 있는 의성어를 통한 청각적, 시각적 효과(획연, 영연, 형연), 고사를 통한 심리적 연상효과 등을 이용해 한 폭의 동양화와 같은 선경 세계의 표현한 문학정원이 아닐까.

-

시간과 장소는 어떻게 만나는가: 일, 거리(감), 사물

시간과 장소는 어떻게 만나는가: 일, 거리(감), 사물

How the Time Meets with Place?: Work, Distance, Object

공간(space)과 달리 장소(place)는 인간의 개입이 표나게 드러난다. 공간은 기능적으로 특화된 곳이므로, 그 ‘전문성’을 위해 ‘인간성’을 배제하는 경향을 보인다. 서둘러 이 취지를 압축하면, 장소는 공간의 기능성이 영도(零度)에 이르도록 ‘닦는’ 어떤 관계의 한 단면을 보여준다. 브레트(L. Brett)는 이 개입의 정서적 차원을 ‘애정’이라고 부른 바 있다. 애정을 쾌락의 대상으로 소비, 소모하는 경험에 익숙한 이들은, 공간에 대한 정서적 개입으로서의 장소화를 이해하기 어렵겠다. 자본제적 삶의 현실 속에서 잦보는 애정이란 기껏 소모(consumption)이거나 남용(overdose), 혹은 방치(dilapidation)로 빠지곤 하기 때문이다.

렐프(E. Relph)가 정의한 이른바 ‘무장소성(placelessness)’도 ‘평균적이며 공통적인 성격’이 도드라지는데, 그것은 무엇보다도 인간(間)이 개입한 시간(間)이 공간(間)에 남긴 무늬와 같은 것을 아직은 얻지 못했기 때문이다. 공간이 기능에 준한다면, 장소는 사람의 일에 따르는데, 물론 이 기준과 구분은 완벽하게 명확하지 않다. 마치 ‘내가 좋아하는 자판기’라는 식의 ‘어둡고 비스듬히 어긋난’ 이치가 생길 수도 있듯이, 말이다(실제로, 나는 전주에 살면서 천변의 어떤 ‘곳’에 있는 커피 자판기를 자못 ‘사랑’하였다!).

우선 시간과 장소는 ‘인간의 일’에서 겹친다. 토착성(Bodenständigkeit)과 고향상실(Heimatlosigkeit)을 날카롭게 대조하는 하이데거는, ‘창조적 풍광; 우리는 왜 시골에 사는가?’라는 짧은 글에서, 슈바르츠발트(Schwartzwald)와 그곳의 주민들의 경우 각자의 고유한 ‘일’이 친밀하게 귀속해 있다는 점에서 그 토착성의 유래를 추적한다. 대지가 토지로 바뀌는 과정에서처럼, 토착성은 단지 시간만의 것이 아니라 반복되는 노동을 통해 인간이 개입한 역사의 암우(暗祐)가 필요한 것이다. 『정의의 길로 비틀거리면서 가다』의 저자인 리 호이나키의 논점이 바로 이것이다. “장소에 친밀하게 거주하려면 필수적인 일의 반복적 수행이 필요하다.”

-

영동 규당고택

영동 규당고택

Gyudanggotaek

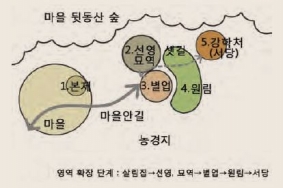

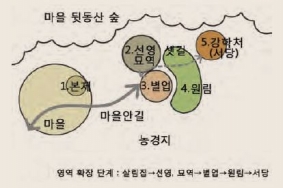

영동 규당고택은 충청북도 영동군 영동읍 계산리 417번지에 위치하며, 면적은 2,458㎡의 민가주택으로 조선 고종 13년1885 송복헌1857~1948에 의해 건축 및 정원조영이 이루어졌다. 가옥의 전체구성은 안채·별채·광채를 주축으로 하며, 평탄한 대지에 인간과 자연이 공존하는 순응의 미학을 공간적으로 연계시키고 있다. 1984년 중요민속자료 제140호로 지정되었다.

The Gyudanggotaek is the Korean traditional upper classes house in 417, Gyesan-ri, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do. It had been built in Kojong’s period(1885) in Joseon dynasty. It is in important position to analogize technique of the arrangement of the house and rational arrangement of the house reflected factors of the Pungsu(divination by configuration of the ground). The area of the house is 2,458㎡ and it is basically made up of Gwangchae(storage), Byeolchae(the men’s part of a house), Anchae(the main building of a house). It is connecting with condition of the selecting of the building area by environment and aesthetic.

오감의 정원

Five Senses Garden 빗소리를 들어본 적이 있는가. 언제부터인가 비 소식을 들은 날이면 설렘으로 그녀를 기다린다. 한번에 달려오면 좋으려만 한밤중이 돼서야 찾아온다. 감나무 잎 새에 떨어지는 소리, 파초에 떨어지는 소리, 처마 위에서 마당으로 떨어지는 소리, 장독대에 떨어지는 소리, 양철지붕에 떨어지는 소리, 자갈 위에 떨어지는 소리, 시멘트 바닥에 떨어지는 소리, 바람에 날리는 소리 등. 오감만족 감성디자인의 소재로 비처럼 좋은 소재는 없다. 비가 지닌 자체의 속성도 있지만 세상의 재료와 만나 오케스트라를 연출한다. 지난 6월 성균관대 경관연구실과 하거원을 답사했다. 정기호 교수님의 요청이 있었기 때문이다. 이번 주제는 문헌 속에 나타난 정원유적의 추적이었다. 우리 문화는 아직 복원에 있어서는 매우 소홀한 것 같다. 더욱 안타까운 것은 정확한 단서도 발견되지 않은 상태에서 유추하고 또 그것을 너무 빨리 가시화해 버린다. 그 날 답사를 한 학생들은 어떤 것이 원형이었는지, 현재 상태가 어떤 층으로 나눠져 오늘에 이르렀는지를 도무지 알 수 없었다. 복원된 활수담도 예전부터 있었던 것으로 착각하였다. 답사 온 학생들은 문헌에서 나타난 하거원에서 동쪽 외원의 유구 흔적을 찾을 수 없었다. 앞에서 묘사된 활수담, 수미폭포는 선비들의 이상향인 선경의 세계다. 하지만 실제는 활수담은 약 1.5㎡ 정도의 규모, 수미폭포의 높이도 약 1.2m 정도이다. 삼근정사 동쪽에 흐르는 조그만 개울물을 막아 만든 것이다. 마치 창덕궁 소요암에 새겨진 어제시(飛流三百尺 遙落九天來 看是白虹起 飜成萬壑雷)처럼. 더욱 유구조차 발굴되지 않은 상태이니, 초보 답사객들은 동쪽 외원을 찾을 수 없었던 것이다. 조선시대 선비들의 원림은 과장이 심했다. 담양 명옥헌 그 이름의 유래는 정자 곁을 흐르는 계곡의 물소리가 옥과 같다라고 해서 붙여진 이름이다. 대학원시절 그 실체를 찾으려 명옥헌에 자주 들르곤 했다. 정자 곁을 흐르는 계곡도 찾을 수 없었을 뿐 아니라 물소리조차 들리지 않았다. 어느 날, 정자에 홀로 앉아 배롱나무를 보지 않고 조용히 눈을 감았다. 어디선가 흐르는 물소리가 들리기 시작했다. 상지(上池)와 하지(下池) 사이, 돌틈 사이로 흐르는 물줄기가 불과 5~10cm정도의 단차로 떨어지고 있었고 돌 틈에 떨어지는 물소리가 맑았던 것이다. 선비들의 정원 경영은 과장이 심할 수 있다. 하지만 남들의 시선에서 느낄 수 없는 조그만 자연도 우주로 받아들이는 그 마음이 정원이 아니었을까. 한 눈에 매료시키는 외국의 정원은 많다. 그 웅장함에 놀라기도 한다. 조선조 선비들의 정원은 자연의 소소한 세계에서 ‘물고기의 움직임’, ‘구슬같은 거품’, ‘떨어지는 복숭아 꽃잎’과 같은 시어, 생명력 있는 의성어를 통한 청각적, 시각적 효과(획연, 영연, 형연), 고사를 통한 심리적 연상효과 등을 이용해 한 폭의 동양화와 같은 선경 세계의 표현한 문학정원이 아닐까.

오감의 정원

Five Senses Garden 빗소리를 들어본 적이 있는가. 언제부터인가 비 소식을 들은 날이면 설렘으로 그녀를 기다린다. 한번에 달려오면 좋으려만 한밤중이 돼서야 찾아온다. 감나무 잎 새에 떨어지는 소리, 파초에 떨어지는 소리, 처마 위에서 마당으로 떨어지는 소리, 장독대에 떨어지는 소리, 양철지붕에 떨어지는 소리, 자갈 위에 떨어지는 소리, 시멘트 바닥에 떨어지는 소리, 바람에 날리는 소리 등. 오감만족 감성디자인의 소재로 비처럼 좋은 소재는 없다. 비가 지닌 자체의 속성도 있지만 세상의 재료와 만나 오케스트라를 연출한다. 지난 6월 성균관대 경관연구실과 하거원을 답사했다. 정기호 교수님의 요청이 있었기 때문이다. 이번 주제는 문헌 속에 나타난 정원유적의 추적이었다. 우리 문화는 아직 복원에 있어서는 매우 소홀한 것 같다. 더욱 안타까운 것은 정확한 단서도 발견되지 않은 상태에서 유추하고 또 그것을 너무 빨리 가시화해 버린다. 그 날 답사를 한 학생들은 어떤 것이 원형이었는지, 현재 상태가 어떤 층으로 나눠져 오늘에 이르렀는지를 도무지 알 수 없었다. 복원된 활수담도 예전부터 있었던 것으로 착각하였다. 답사 온 학생들은 문헌에서 나타난 하거원에서 동쪽 외원의 유구 흔적을 찾을 수 없었다. 앞에서 묘사된 활수담, 수미폭포는 선비들의 이상향인 선경의 세계다. 하지만 실제는 활수담은 약 1.5㎡ 정도의 규모, 수미폭포의 높이도 약 1.2m 정도이다. 삼근정사 동쪽에 흐르는 조그만 개울물을 막아 만든 것이다. 마치 창덕궁 소요암에 새겨진 어제시(飛流三百尺 遙落九天來 看是白虹起 飜成萬壑雷)처럼. 더욱 유구조차 발굴되지 않은 상태이니, 초보 답사객들은 동쪽 외원을 찾을 수 없었던 것이다. 조선시대 선비들의 원림은 과장이 심했다. 담양 명옥헌 그 이름의 유래는 정자 곁을 흐르는 계곡의 물소리가 옥과 같다라고 해서 붙여진 이름이다. 대학원시절 그 실체를 찾으려 명옥헌에 자주 들르곤 했다. 정자 곁을 흐르는 계곡도 찾을 수 없었을 뿐 아니라 물소리조차 들리지 않았다. 어느 날, 정자에 홀로 앉아 배롱나무를 보지 않고 조용히 눈을 감았다. 어디선가 흐르는 물소리가 들리기 시작했다. 상지(上池)와 하지(下池) 사이, 돌틈 사이로 흐르는 물줄기가 불과 5~10cm정도의 단차로 떨어지고 있었고 돌 틈에 떨어지는 물소리가 맑았던 것이다. 선비들의 정원 경영은 과장이 심할 수 있다. 하지만 남들의 시선에서 느낄 수 없는 조그만 자연도 우주로 받아들이는 그 마음이 정원이 아니었을까. 한 눈에 매료시키는 외국의 정원은 많다. 그 웅장함에 놀라기도 한다. 조선조 선비들의 정원은 자연의 소소한 세계에서 ‘물고기의 움직임’, ‘구슬같은 거품’, ‘떨어지는 복숭아 꽃잎’과 같은 시어, 생명력 있는 의성어를 통한 청각적, 시각적 효과(획연, 영연, 형연), 고사를 통한 심리적 연상효과 등을 이용해 한 폭의 동양화와 같은 선경 세계의 표현한 문학정원이 아닐까. 시간과 장소는 어떻게 만나는가: 일, 거리(감), 사물

How the Time Meets with Place?: Work, Distance, Object 공간(space)과 달리 장소(place)는 인간의 개입이 표나게 드러난다. 공간은 기능적으로 특화된 곳이므로, 그 ‘전문성’을 위해 ‘인간성’을 배제하는 경향을 보인다. 서둘러 이 취지를 압축하면, 장소는 공간의 기능성이 영도(零度)에 이르도록 ‘닦는’ 어떤 관계의 한 단면을 보여준다. 브레트(L. Brett)는 이 개입의 정서적 차원을 ‘애정’이라고 부른 바 있다. 애정을 쾌락의 대상으로 소비, 소모하는 경험에 익숙한 이들은, 공간에 대한 정서적 개입으로서의 장소화를 이해하기 어렵겠다. 자본제적 삶의 현실 속에서 잦보는 애정이란 기껏 소모(consumption)이거나 남용(overdose), 혹은 방치(dilapidation)로 빠지곤 하기 때문이다. 렐프(E. Relph)가 정의한 이른바 ‘무장소성(placelessness)’도 ‘평균적이며 공통적인 성격’이 도드라지는데, 그것은 무엇보다도 인간(間)이 개입한 시간(間)이 공간(間)에 남긴 무늬와 같은 것을 아직은 얻지 못했기 때문이다. 공간이 기능에 준한다면, 장소는 사람의 일에 따르는데, 물론 이 기준과 구분은 완벽하게 명확하지 않다. 마치 ‘내가 좋아하는 자판기’라는 식의 ‘어둡고 비스듬히 어긋난’ 이치가 생길 수도 있듯이, 말이다(실제로, 나는 전주에 살면서 천변의 어떤 ‘곳’에 있는 커피 자판기를 자못 ‘사랑’하였다!). 우선 시간과 장소는 ‘인간의 일’에서 겹친다. 토착성(Bodenständigkeit)과 고향상실(Heimatlosigkeit)을 날카롭게 대조하는 하이데거는, ‘창조적 풍광; 우리는 왜 시골에 사는가?’라는 짧은 글에서, 슈바르츠발트(Schwartzwald)와 그곳의 주민들의 경우 각자의 고유한 ‘일’이 친밀하게 귀속해 있다는 점에서 그 토착성의 유래를 추적한다. 대지가 토지로 바뀌는 과정에서처럼, 토착성은 단지 시간만의 것이 아니라 반복되는 노동을 통해 인간이 개입한 역사의 암우(暗祐)가 필요한 것이다. 『정의의 길로 비틀거리면서 가다』의 저자인 리 호이나키의 논점이 바로 이것이다. “장소에 친밀하게 거주하려면 필수적인 일의 반복적 수행이 필요하다.”

시간과 장소는 어떻게 만나는가: 일, 거리(감), 사물

How the Time Meets with Place?: Work, Distance, Object 공간(space)과 달리 장소(place)는 인간의 개입이 표나게 드러난다. 공간은 기능적으로 특화된 곳이므로, 그 ‘전문성’을 위해 ‘인간성’을 배제하는 경향을 보인다. 서둘러 이 취지를 압축하면, 장소는 공간의 기능성이 영도(零度)에 이르도록 ‘닦는’ 어떤 관계의 한 단면을 보여준다. 브레트(L. Brett)는 이 개입의 정서적 차원을 ‘애정’이라고 부른 바 있다. 애정을 쾌락의 대상으로 소비, 소모하는 경험에 익숙한 이들은, 공간에 대한 정서적 개입으로서의 장소화를 이해하기 어렵겠다. 자본제적 삶의 현실 속에서 잦보는 애정이란 기껏 소모(consumption)이거나 남용(overdose), 혹은 방치(dilapidation)로 빠지곤 하기 때문이다. 렐프(E. Relph)가 정의한 이른바 ‘무장소성(placelessness)’도 ‘평균적이며 공통적인 성격’이 도드라지는데, 그것은 무엇보다도 인간(間)이 개입한 시간(間)이 공간(間)에 남긴 무늬와 같은 것을 아직은 얻지 못했기 때문이다. 공간이 기능에 준한다면, 장소는 사람의 일에 따르는데, 물론 이 기준과 구분은 완벽하게 명확하지 않다. 마치 ‘내가 좋아하는 자판기’라는 식의 ‘어둡고 비스듬히 어긋난’ 이치가 생길 수도 있듯이, 말이다(실제로, 나는 전주에 살면서 천변의 어떤 ‘곳’에 있는 커피 자판기를 자못 ‘사랑’하였다!). 우선 시간과 장소는 ‘인간의 일’에서 겹친다. 토착성(Bodenständigkeit)과 고향상실(Heimatlosigkeit)을 날카롭게 대조하는 하이데거는, ‘창조적 풍광; 우리는 왜 시골에 사는가?’라는 짧은 글에서, 슈바르츠발트(Schwartzwald)와 그곳의 주민들의 경우 각자의 고유한 ‘일’이 친밀하게 귀속해 있다는 점에서 그 토착성의 유래를 추적한다. 대지가 토지로 바뀌는 과정에서처럼, 토착성은 단지 시간만의 것이 아니라 반복되는 노동을 통해 인간이 개입한 역사의 암우(暗祐)가 필요한 것이다. 『정의의 길로 비틀거리면서 가다』의 저자인 리 호이나키의 논점이 바로 이것이다. “장소에 친밀하게 거주하려면 필수적인 일의 반복적 수행이 필요하다.” 영동 규당고택

Gyudanggotaek 영동 규당고택은 충청북도 영동군 영동읍 계산리 417번지에 위치하며, 면적은 2,458㎡의 민가주택으로 조선 고종 13년1885 송복헌1857~1948에 의해 건축 및 정원조영이 이루어졌다. 가옥의 전체구성은 안채·별채·광채를 주축으로 하며, 평탄한 대지에 인간과 자연이 공존하는 순응의 미학을 공간적으로 연계시키고 있다. 1984년 중요민속자료 제140호로 지정되었다. The Gyudanggotaek is the Korean traditional upper classes house in 417, Gyesan-ri, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do. It had been built in Kojong’s period(1885) in Joseon dynasty. It is in important position to analogize technique of the arrangement of the house and rational arrangement of the house reflected factors of the Pungsu(divination by configuration of the ground). The area of the house is 2,458㎡ and it is basically made up of Gwangchae(storage), Byeolchae(the men’s part of a house), Anchae(the main building of a house). It is connecting with condition of the selecting of the building area by environment and aesthetic.

영동 규당고택

Gyudanggotaek 영동 규당고택은 충청북도 영동군 영동읍 계산리 417번지에 위치하며, 면적은 2,458㎡의 민가주택으로 조선 고종 13년1885 송복헌1857~1948에 의해 건축 및 정원조영이 이루어졌다. 가옥의 전체구성은 안채·별채·광채를 주축으로 하며, 평탄한 대지에 인간과 자연이 공존하는 순응의 미학을 공간적으로 연계시키고 있다. 1984년 중요민속자료 제140호로 지정되었다. The Gyudanggotaek is the Korean traditional upper classes house in 417, Gyesan-ri, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do. It had been built in Kojong’s period(1885) in Joseon dynasty. It is in important position to analogize technique of the arrangement of the house and rational arrangement of the house reflected factors of the Pungsu(divination by configuration of the ground). The area of the house is 2,458㎡ and it is basically made up of Gwangchae(storage), Byeolchae(the men’s part of a house), Anchae(the main building of a house). It is connecting with condition of the selecting of the building area by environment and aesthetic.