기자들이 돌아가며 쓰는 ‘편집자의 서재’의 차례가 돌아오는 달이면 주섬주섬 에피소드를 챙기기 시작한다. 최근에 만난 사람들을 떠올려 보기도 하고, 스크랩해 둔 기사나 이메일 목록을 뒤지기도 한다. 편집부 전원이 함께한 행사나 특별한 기획 기사가 있는 달이면, 그와 관련된 에피소드를 두고 편집부 내에 치열한(?) 쟁탈전이 벌어지기도 한다. 정 인상적인 에피소드가 없으면, 오랫동안 묵혀두어 종갓집 씨간장처럼 발효된 첫사랑 카드도 꺼내든다. (아직도 어느 밤 문득 ‘이불킥’하게 하는 첫사랑 카드까지 꺼내들 만큼, 나는 뻔뻔하고 절박해졌다.)

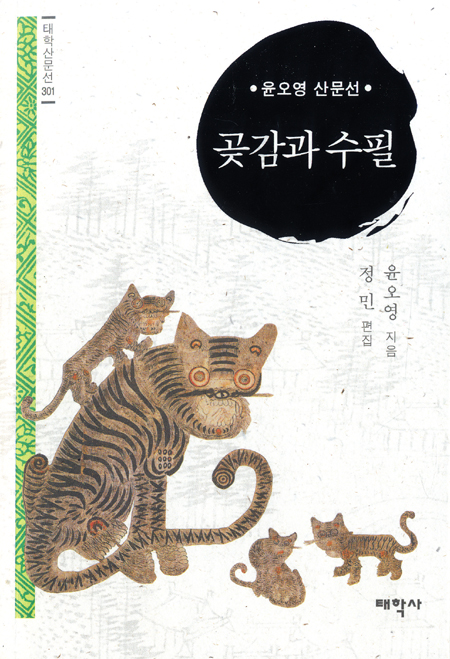

코너의 제목은 ‘서재’인데 에피소드에 의존하고 있다니, 기자의 얄팍한 독서량에 의구심을 가질 독자들도 있을 것이다. ‘누군가의 독서 기록과 감상을 소개한다는 것은 곧 그 사람의 취향과 삶, 가치관을 보여주는 것’이라는 멋진(그럴듯한) 이유를 대고 싶지만…. 역시 80%는 빈약한 독서 때문이다. 게다가 내 차례가 아닐 것이라 생각하고 마음 놓고 여유를 부리다가 덜컥 ‘편집자의 서재’를 쓰게 된 이번 달 같은 경우는 더욱. 그런 이유로 이번에는 새로 나온 책도, 신선한 작가의 책도, 잡지와 관련된 책도 아니지만, 내가 가장 아끼는 책을 소개하고 싶다. 윤오영의 수필집 『곶감과 수필』.

처음엔 몰랐다. 중고 서점에서 2,500원 주고 산 이 책이 내게 가장 소중한 책이 될 줄은. 학창 시절, 문학 교과서에서 윤오영의 ‘달밤’을 인상 깊게 읽은 기억이 나 책을 샀는데 새 책이 아니라 그런지 책장에 처박아두고 한동안 잊고 지냈다. 그러다가 대학교 3학년, ‘문장과 수사’ 강의에서 수필 쓰기 연습을 하며 참고를 위해 펼쳐본 것이 벌써 6년째다. 내게는 글쓰기의 새로운 세계로 이끈 ‘글쓰기 교본’ 같은 책이다.

시골 노인과 함께 달구경을 한 소박한 경험이 전부인 짧은 수필, ‘달밤’을 읽고 ‘수필도 시처럼 아름다울 수 있구나’ 느꼈다. 수사적인 표현이나 설명을 최대한 절제하고 담백하게 썼는데도, 달밤의 호젓한 풍경이 회화적으로 그려졌다. ‘씀바귀’는 친구와 씀바귀 나물을 먹으며 대화를 나눈 경험을 쓴 수필이다. 그는 씀바귀의 쓴맛에서 두보의 시와 괴테의 『젊은 베르테르의 슬픔』까지 꿰뚫는 인생의 심오한 철학을 논한다. 아내와 밤에 붕어 물 먹는 소리를 듣고 쓴 ‘붕어’는 ‘뭐 이런 것까지도 글로 쓸까’ 싶기도 하지만, 붕어 물 먹는 소리를 듣기 위해 부부가 잠도 안자고 숨 죽여 귀 기울이는 모습을 상상해보라. 코믹하고 정겨워 낭만적이기까지 하다.

보는 사람에 따라 시시하게 느껴질 수도 있는 평범한 경험들을 소중하게 글로 엮어 내는 작가는 얼마나 맑은 사람일까. 그 작은 경험들로부터 인생의 어떤 통찰을 이끌어내기까지 얼마나 많은 글을 읽었을까. 거칠고 긴 문장이 군더더기 없이 단정해지기까지 몇 번을 고치고 매만졌을까. 윤오영은 ‘곶감과 수필’에서 수필을 곶감에 비유했다. 감(문장)이 곶감이 되기 위해서는 먼저 고운 껍질을 벗기고 시득시득하게 말려야 하며 여러 번 손질을 해야 한다. 감 속에 있던 당분이 겉으로 나타나 하얀 시설이 잘 앉은 다음에는 모양을 내 매만진다. 수필은 이렇게 해서 만든 곶감이다. 그다운 친근하고 멋진 비유다.

사람들을 만나 소개를 할 때면 전공 학과를 밝히는 것이 여간 부담스러운 게 아니다. 국문과를 나온 기자라고 하면 ‘글은 술술 쉽게 쓰겠다’고 기대하는 분들이 많지만, 고백건대 난 여전히 글 쓰는 것이 어려운 3년차 기자다. 한때는 좋아하는 수필가의 글이나 유명한 기자의 칼럼을 따라 글 구성 방식이나 문장 스타일, 글을 시작하고 끝맺는 법 등을 흉내내보기도 했다. 지금도 좋아하는 글은 스크랩해두었다가 시간이 있을 때 필사하기도 한다. 하지만 글, 특히 수필처럼 경험이 묻어나오는 글은 “그 제재가 무엇이든지 간에 쓰는 이의 독특한 개성과 그 때의 무드에 따라 ‘누에의 입에서 나오는 액이 고치를 만들 듯이’ 써지는 것”이라서 다른 사람의 글을 흉내 낸다고 비슷해지지 않는다.

그럼에도 불구하고 정민 교수는 「윤오영론」에서 “허물이 없고서야 탈피가 있을 수 없듯이, 과거의 문장을 모르고 전통을 계승한 바 없고 대가에 사숙(私淑)한 바가 없으면 탈피할 무엇도 없을 것”이라고 했다. 수필이 가장 오래된 문학이면서 미래의 문학일 수 있는 이유다. ‘문장과 수사’ 강의 말, 시나 소설은 별다른 평을 받지 못했지만 수필에서 받은 작은 격려가 지금까지 이 어려운 글쓰기를 계속할 수 있게 했다. 내용은 우리 가족 남자들의 탈모 역사에 관한 것이었다. 내가 담백한 글쓰기를 포기하고 에피소드를 수집하기 시작한 것도 그때부터다.

* 환경과조경 345호(2017년 1월호) 수록본 일부