이달에는 오랜만에 본문 기사 한 편을 쓰게 되었다. 올해 8월 통권 400호 출간을 기념해 편집부 에디터들과 편집위원들이 돌아가며 지난 39년간의 『환경과조경』 전권을 리뷰하는 기획물의 세 번째 순서를 떠맡게 된 것. 등 떠밀려 다시 읽은 옛 잡지는 통권 101호부터 150호까지, 1996년 9월호부터 2000년 10월호까지 쉰 권이다. 뽀얗게 먼지 쌓인 잡지에 파묻혀 때아닌 추억과 향수를 곱씹다 데드라인을 한참 넘기고 말았다. 게다가 요즘은 원고지 10매 안팎의 짧은 칼럼에 길들어 있어서 모처럼 50매 넘는 글쓰기 모드로 전환하기가 쉽지 않았다.

이 에디토리얼만 백지로 비어 있고 모든 지면의 최종 교정과 디지털 작업까지 끝난 지금, 심장 쫄깃한 마감의 스릴을 애써 즐기며 다른 꼭지들의 편집과 레이아웃을 한 번 더 간섭하는 호기를 부리고 있다. 김모아 기자와 윤정훈 기자의 속이 까맣게 타들어 간다.

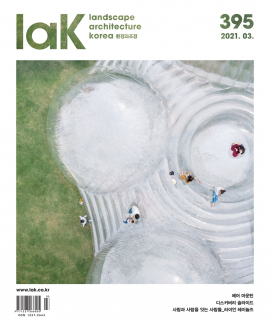

이달에는 편집부의 보배 김 기자와 윤 기자가 꽤 오랫동안 심혈을 기울여 찾고 모으고 고른 어린이 놀이터 프로젝트 13개를 싣는다. 서울의 초등학교 신상 놀이터부터 저 멀리 터키 이스탄불과 스웨덴 스톡홀름의 어린이공원에 이르기까지, 3월호 지면을 넘기다 보면 틀에 박힌 놀이터 디자인의 전형을 깨는 갖가지 신박한 아이디어를 만날 수 있다. 어린이 놀이터 디자인은 참 쉽지 않은 숙제지만, 결국 핵심은 마음껏 뛰놀게 해주는 바탕 아니겠는가. 지면에 배치된 열세 곳 놀이터를 꼼꼼히 살펴보면서 ‘바람직한 어린이 놀이 환경이란 무엇인가’와 같은 거룩한 질문을 던져야 마땅하겠지만, 그만 어릴 적 놀이터의 추억들을 소환하기에 이른다. 김 기자를 빨리 안심시키려면 어쩔 수 없다. 비록 꼰대 소리 듣더라도 이번 에디토리얼은 ‘라떼 이즈 홀스(나 때는 말이야)’로 가는 수밖에.

‘라떼는’ 빈 땅이면 다 놀이터였다. 대도시에도 어디나 널린 게 빈 땅이었다. 김훈의 『공터에서』가 나왔을 때, 소설 내용과 상관없이 가슴이 얼마나 쿵쾅거렸는지 모른다. 까마득히 잊고 지내던 단어 ‘공터’를 다시 만난 것이다. 그래, 그땐 그랬지. 공터라고 불렀었다. 도시 여기저기에 방치되고 유기된 ‘지도 바깥의 땅’, 공터는 아이들의 천국이었다. 주택가 곳곳에도, 등하굣길에도 공터들이 있었다. 아이들 키보다 한참 더 높이 자란 잡초더미 공터도 있었고, 돌밭이 드넓게 펼쳐진 공터도 있었다. 누군가는 메뚜기를 잡거나 잠자리채를 휘두르며 오후를 보냈고, 누군가는 땅거미 내려앉을 때까지 고무줄놀이, 비석 치기, ‘오징어가이상’을 하고 놀았다. 모험을 즐기는 아이들은 화약 놀이나 불장난을 즐겼지만, 나에게 공터는 야구장이었다.

다른 스포츠 경기장과 구별되는 야구장의 매력은 규격이 제각각이라는 점이다. 베이스 간 거리, 홈에서 투수판까지의 거리, 타석의 크기를 비롯한 내야의 여러 규격은 격자형 도시의 블록 크기처럼 일정하지만, 외야의 넓이, 펜스 높이와 재질, 파울 지역의 크기는 야생의 자연처럼 제멋대로다. 『볼파크(Ballpark)』(2019)의 저자 폴 골드버거(Paul Goldberger)는 야구장이란 “도시(내야)와 자연(외야)이 만나는 변증법적 공간”이라고 잔뜩 힘준 정의를 내리기도 한다. ‘라떼의’ 놀이터 공터야말로 도시와 자연이 제대로 뒤엉킨 매력적인 야구장이었다. 돌과 자갈이 널린 내야는 어디로 튈지 모르는 바운드로 우리를 즐겁게 했고, 잡초더미 외야로 타구를 보내기만 하면 무조건 홈런이 될 수밖에 없었다.

서울 서북부 변두리 주택가에서 강 건너 잠실의 아파트 단지로 순간 이주한 아이는 공터계의 신세계를 만난다. 아파트 단지에는 정성껏 만든 놀이터와 단정한 놀이 기구가 있었지만, 그때나 지금이나 아파트 놀이터란 태생적으로 인기 없는 공간이다. 그러나 1970년대 중후반의 아파트 주차장은 언제나 텅 비어 있지 않았던가. 훨씬 넓으면서도 평평하고 반듯해 놀기 좋은 공터, 주차장은 아이들의 새로운 천국이었다. 주차 라인을 요모조모 활용하면 공터가 다목적 다기능 놀이터로 변신했다. 돌밭과 잡초더미 공터보다 주차장 공터는 다방구를 하기에도, 얼음땡을 하는 데도 편리했다. 야구는 두말할 나위 없다. 아스팔트 바닥이라 슬라이딩 캐치는 어려웠지만, 불규칙 바운드를 두려워하지 않고 내야 땅볼을 처리할 수 있었다. 심지어 주차 라인을 잘만 이용하고 분필로 금을 조금만 더 그으면 ‘파울’이냐 ‘인’이냐를 두고 패싸움을 벌이지 않아도 됐다.

향수, 노스탤지어란 모름지기 너무 깊이 빠져들지만 않는다면 효용이 있는 법이다. 재미있고 신나는 이번 호 지면의 놀이터 작품들을 즐겁게 보다가 급기야 ‘라떼의’ 공터 향수에 빠져 의식의 흐름대로 허우적거리다 보니 텅 빈 지면이 이럭저럭 찼다. 이제 김모아 기자가 안도의 한숨을 내쉴 차례다. 김 기자, 빨리 앉히고 한 번만 교정 봐서 바로 인쇄 넘깁시다!

이번 호부터 격월로 새 연재 ‘사람과 사람을 잇는 사람들’을 싣는다. 놀이터와 커뮤니티 디자인으로 이름난 ‘조경작업소 울’의 조성빈과 김연금이 여러 나라에서 다양한 방식으로 커뮤니티 만들기에 힘쓰고 있는 이들을 만나 대화하는 인터뷰 꼭지다. 연결은 도시를 변화시키는 힘이다. 도시와 사람, 사람과 도시의 새 연결고리를 발견하는 지면, 독자 여러분의 관심과 응원을 부탁드린다.