[공간의 탄생, 1968~2018] 한국 도시화의 일상적 현황, 밀도의 향연

[공간의 탄생, 1968~2018] 한국 도시화의 일상적 현황, 밀도의 향연

무엇이 우리를 도시로 이끄는가?

지난 연재에서는 한국 도시화 50년의 거시적 현황을 ‘쏠림 현상’으로 규정했으며, 이와 같은 현상의 원동력으로서 지난 50년 동안 끊임없이 지속된 정부 주도의 도시화와 대규모 물리적 개발에 대해 살펴보았다. 이번 연재에서는 한국 도시화 50년의 일상적 현황을 살펴본다. 이를 위해, 내 삶의 그리고 우리 일상의 도시화 속으로 들어가 보고자 한다.

아버지와 어머니는 1946년생 동갑내기지만, 예전부터 내 어린 눈으로 보아도 여러모로 다른 분들이었다. 어머니는 맏딸로서 학교 교사인 외할아버지의 임지를 따라 충남의 여러 지역에서 사셨는데, 대전에서 고등학교를 졸업하고 대전의 조폐공사에서 오랫동안 일을 하셨다. 반면 아버지는 농사일하시는 할아버지의 장자로서 고등학교 졸업 때까지 줄곧 충남 홍성에서 지내고, 이후 대전에서 대학을 나오셨다. 그런 두 분이 1972년에 중매로 만나서 결혼을 하고, 곧이어 물리 교사였던 아버지의 첫 부임지 서산여고 근처에서 신혼 생활을 시작했다. 하지만 1974년에 할아버지의 건강이 악화되어 아버지는 홍성의 갈산중학교로 전근하게 되었고, 어머니는 이에 따라 아버지의 고향 집에서 시집살이를 시작하게 되었다.

어머니는 지금도 가끔 대전에서 직장을 다니며 고급 양장점에서 옷을 맞춰입던 본인이 8남매의 맏며느리가 되어 시골에서 생활할 때의 이야기를 하시곤 한다. 우리 가족 이외에도 집안에는 농사일하는 머슴이 두세 명 있었으며, 마을 전체에 전기가 들어오지 않아 밤이 무척 어두웠고, 아픈 할아버지를 위해 무당이 굿을 하는 일이 있었다고 한다. 당시 이모들은 언니의 갑작스러운 시골살이에 놀라서 아버지에게언니를 그만 고생시키라는 항의의 편지를 쓰기도 했다고 한다. 1977년에 할아버지는 결국 돌아가시고, 아버지는 대전의 학교로 전근을 하게 되어 어머니는 시댁과 농촌이라는 공간적 질곡을 떠나 다시 도시로 돌아오게 되셨다. 이와 같은 가족 역사 때문인지 우리 누나는 서산에서, 형은 홍성에서, 나는 대전에서 태어났다.

나는 농촌에 대해 목가적이며 낭만적인 정서를 가지고 있는 편이다. 그리고 인류 역사상 농촌이 도시보다 오랜 시간 적응하며 진화되었기 때문에, 도시보다 안정적이고 지속가능한 공간이라는 막연한 생각도 가지고 있다. 하지만 이와 같은 편견과는 달리 우리의 언어 속에서 농촌과 관련된 단어들은 순박함과 평화로움을 넘어서 세련되지 못하고 어리숙한 이미지를 드러내는 경우가 많다. 농촌은 도시에 비해 발전되지 못한 지역으로, 농촌 사람들은 촌놈, 촌뜨기, 시골뜨기 등으로 비하되기도 한다. 농촌에 대한 이러한 이미지는 사실 우리 언어에서만 보여지는 일은 아니다. 영어에서도 농촌과 농촌 사람에 어원을 두고 있는 boorish(거친), churlish(무례한), loutish(투박한) 등의 단어들은 긍정적이기보다는 다소 부정적인 뉘앙스를 전달한다. 그래서일까, 오늘날에는 강남의 값비싼 집에서나 살듯한 연예인들이 농촌에 가서 잠을 자고 생활을 하는 TV 예능 프로그램이 많다. 어쩌면 오늘날 우리에게 농촌은 TV 예능의 인기 촬영 장소인 섬, 오지, 정글처럼 문명이 닿지 않는 외딴곳으로 여겨지는지도 모르겠다. 과연 무엇이 우리를 지금껏 도시로 이끌었을까? 이제 한국 도시화 50년의 일상적 현황을 ‘밀도의 향연’으로 규정하고, 이를 이끈 시대적 이념, 정치적 의제, 개인적 욕망 등을 살펴보고자 한다.

주거를 위한 기계? 정치를 위한 도구! 욕망의 매개물

도시의 본질에 대해서는 다양한 학문적 설명이 가능하겠지만, 도시는 본질적으로 주변 배후지에 대한 공간적 중심지라는 특성에 주목할 필요가 있다. 다시 말해, 도시는 정치 권력, 경제적 부, 사회적 영향력, 문화적 혜택 등이 집적되어 있는 공간적 중심지다. 따라서 개인이 도시로 이동한다는 것은 주변에서 중심으로 편입되는 것을 의미하고, 사회가 도시를 개선한다는 것은 기존의 중심지를 강화하는 것을 의미하며, 국가가 도시를 개발한다는 것은 새로운 중심지를 형성한다는 것을 의미한다. 요약하자면, 도시에 대한 어떤 공간적 행위도 주변과 중심의 관계에 영향을 주는 정치적·경제적·사회적·문화적 행위라고 할 수 있다.

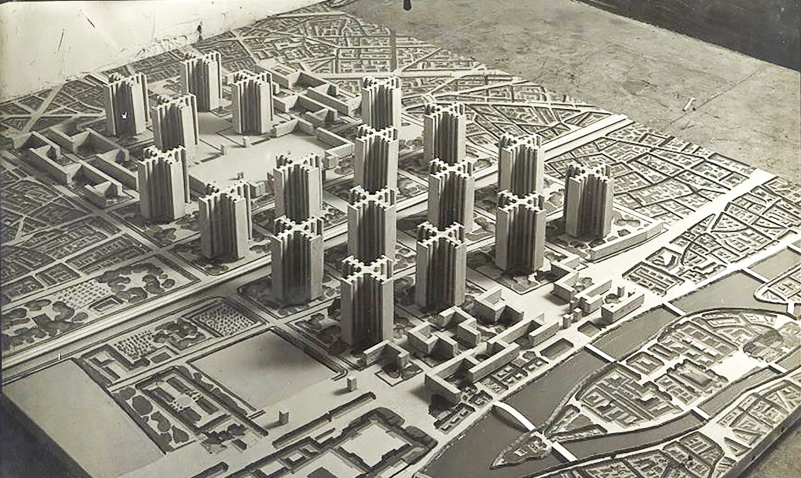

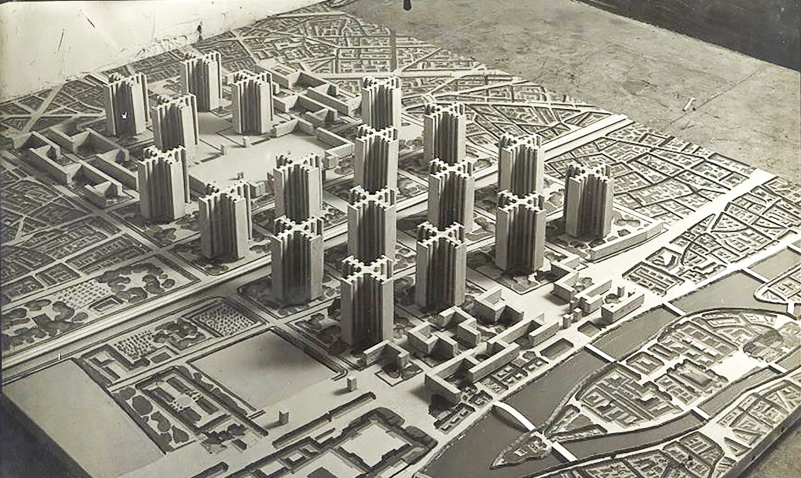

그럼에도 불구하고 물리적 공간 계획 분야에서 개별 건축을 넘어서 집합적 도시 문제와 이슈를 본격적으로 탐구하기 시작한 것은 산업 혁명 이후의 일이다. 도시의 주체가 권력자로부터 일반 시민으로, 도시의 주요한 건축물이 궁궐이나 관공서 등으로부터 일반인을 위한 주택으로까지 확대되기 시작한 것은 서구에서조차 20세기 이후에야 가능했다. 이와 같은 변화의 선봉에 스위스 태생의 프랑스 건축가 르 코르뷔지에(1887~1965)가 있었다. 그는 근대 건축의 형태와 공간을 제시한 대표적 거장으로서 기술의 발전과 사회적 요구 및 시대의 미학에 부응하지 못하는 기존의 건축과 도시를 질타하며, 새로운 건축과 도시를 제안했다. ...(중략)

* 환경과조경 371호(2019년 3월호) 수록본 일부

김충호는 서울시립대학교 도시공학과 도시설계 전공 교수다. 서울대학교 건축학과에서 학사와 석사를 마치고, 미국 워싱턴 대학교 도시설계·계획학과에서 박사 학위를 받았다. 삼우설계와 해안건축에서 실무 건축가로 일했으며, 미국의 펜실베이니아 대학교와 워싱턴 대학교, 중국의 쓰촨 대학교, 한국의 건축도시공간연구소에서 건축과 도시 분야의 교육과 연구를 했다. 인간, 사회, 자연에 대한 건축, 도시, 디자인의 새로운 해석과 현실적 대안을 꿈꾸고 있다.

[시네마 스케이프] 칠드런 오브 맨

정말 사과나무를 심을까?

[시네마 스케이프] 칠드런 오브 맨

정말 사과나무를 심을까?

가슴에 품고 있는 몇 편의 영화가 있다. 숙제하듯 보느니 언젠가 마음의 준비가 되었을 때 보려고 남겨둔 영화들이다. ‘칠드런 오브 맨(Children of Men)’(2006)도 그중 하나였다. 많은 호평과 그 유명한 후반부 롱 테이크 장면에 대해 익히 들었지만, 눈과 귀를 꼭꼭 닫고 때를 기다렸다.

알폰소 쿠아론(Alfonso Cuaron) 감독이 넷플릭스의 지원을 받아 제작한 ‘로마Roma’(2018)를 보고 원고를 쓰려던 참이었다. ‘로마’는 우리가 아는 그 로마가 아니라 감독이 어렸을 때 살았던 멕시코시티의 지역 이름이다. ‘로마’를 좀 더 이해하기 위해 감독의 전작들을 보기로 했다. 개봉한 지 얼마 되지 않아 아직도 기억에 생생한 ‘그래비티(Gravity)’(2013)는 스킵하고, 오래전에 본 영화들을 다시 찾아 봤다. 야한 영화로만 기억나는 ‘이투마마(Y Tu Mama Tambien)’(2001)에서는 내부자의 시선으로 그린 멕시코의 원풍경이 눈에 들어왔다. 분수대 키스, 단 하나의 이미지로만 기억하던 ‘위대한 유산(Great Expectations)’(1998). 기네스 펠트로의 아찔한 초록색 원피스는 여전히 아름다웠다. 그리고, 드디어, 마침내, ‘칠드런 오브 맨’을 봤다. ‘로마’는 잠시 잊기로 한다.

‘칠드런 오브 맨’은 2006년에 제작되었으나 한국에서는 10년이 지난 뒤에야 개봉됐다. 영화의 배경은 2027년, 18년째 원인 모를 불임 현상으로 인류는 100년 안에 종말을 고할 예정이다. 전 세계 도시들이 테러로 함락되고 런던이 마지막 보루로 남은 상황이다. 아들을 잃고 무기력하게 살고 있는 테오(클라이브 오웬 분)는 사람들 사이에 섞여 현 인류 중 가장 어린 18세 소년이 사고로 사망했다는 뉴스를 본다. 난민 정책에 항거하는 단체의 리더인 전처가 20년 만에 테오 앞에 나타나 한 소녀를 부탁한다. 놀랍게도 그 소녀는 기적적으로 임신한 상태다. 영화는 테오가 인류의 마지막 희망을 ‘미래호’라는 배에 태우기 위해 고군분투하는 여정을 담고 있다. ...(중략)

* 환경과조경 371호(2019년 3월호) 수록본 일부

서영애는 조경을 전공했고, 일하고 공부하고 가르치고 있다. 한동안 유튜브에 몰두하다 ‘로마’를 보기 위해 가입한 넷플릭스에 빠져 지내고 있다. 내일을 위해 잠을 청할 것인가 연이어 다음 편을 볼 것인가 머뭇거리기에는 자동 재생으로 넘어가는 몇 초가 너무 짧다. 멈추려면 행동해야 한다. 중독은 쉽고, 남는 건 불면이다.

[공간의 탄생, 1968~2018] 한국 도시화의 일상적 현황, 밀도의 향연

무엇이 우리를 도시로 이끄는가? 지난 연재에서는 한국 도시화 50년의 거시적 현황을 ‘쏠림 현상’으로 규정했으며, 이와 같은 현상의 원동력으로서 지난 50년 동안 끊임없이 지속된 정부 주도의 도시화와 대규모 물리적 개발에 대해 살펴보았다. 이번 연재에서는 한국 도시화 50년의 일상적 현황을 살펴본다. 이를 위해, 내 삶의 그리고 우리 일상의 도시화 속으로 들어가 보고자 한다. 아버지와 어머니는 1946년생 동갑내기지만, 예전부터 내 어린 눈으로 보아도 여러모로 다른 분들이었다. 어머니는 맏딸로서 학교 교사인 외할아버지의 임지를 따라 충남의 여러 지역에서 사셨는데, 대전에서 고등학교를 졸업하고 대전의 조폐공사에서 오랫동안 일을 하셨다. 반면 아버지는 농사일하시는 할아버지의 장자로서 고등학교 졸업 때까지 줄곧 충남 홍성에서 지내고, 이후 대전에서 대학을 나오셨다. 그런 두 분이 1972년에 중매로 만나서 결혼을 하고, 곧이어 물리 교사였던 아버지의 첫 부임지 서산여고 근처에서 신혼 생활을 시작했다. 하지만 1974년에 할아버지의 건강이 악화되어 아버지는 홍성의 갈산중학교로 전근하게 되었고, 어머니는 이에 따라 아버지의 고향 집에서 시집살이를 시작하게 되었다. 어머니는 지금도 가끔 대전에서 직장을 다니며 고급 양장점에서 옷을 맞춰입던 본인이 8남매의 맏며느리가 되어 시골에서 생활할 때의 이야기를 하시곤 한다. 우리 가족 이외에도 집안에는 농사일하는 머슴이 두세 명 있었으며, 마을 전체에 전기가 들어오지 않아 밤이 무척 어두웠고, 아픈 할아버지를 위해 무당이 굿을 하는 일이 있었다고 한다. 당시 이모들은 언니의 갑작스러운 시골살이에 놀라서 아버지에게언니를 그만 고생시키라는 항의의 편지를 쓰기도 했다고 한다. 1977년에 할아버지는 결국 돌아가시고, 아버지는 대전의 학교로 전근을 하게 되어 어머니는 시댁과 농촌이라는 공간적 질곡을 떠나 다시 도시로 돌아오게 되셨다. 이와 같은 가족 역사 때문인지 우리 누나는 서산에서, 형은 홍성에서, 나는 대전에서 태어났다. 나는 농촌에 대해 목가적이며 낭만적인 정서를 가지고 있는 편이다. 그리고 인류 역사상 농촌이 도시보다 오랜 시간 적응하며 진화되었기 때문에, 도시보다 안정적이고 지속가능한 공간이라는 막연한 생각도 가지고 있다. 하지만 이와 같은 편견과는 달리 우리의 언어 속에서 농촌과 관련된 단어들은 순박함과 평화로움을 넘어서 세련되지 못하고 어리숙한 이미지를 드러내는 경우가 많다. 농촌은 도시에 비해 발전되지 못한 지역으로, 농촌 사람들은 촌놈, 촌뜨기, 시골뜨기 등으로 비하되기도 한다. 농촌에 대한 이러한 이미지는 사실 우리 언어에서만 보여지는 일은 아니다. 영어에서도 농촌과 농촌 사람에 어원을 두고 있는 boorish(거친), churlish(무례한), loutish(투박한) 등의 단어들은 긍정적이기보다는 다소 부정적인 뉘앙스를 전달한다. 그래서일까, 오늘날에는 강남의 값비싼 집에서나 살듯한 연예인들이 농촌에 가서 잠을 자고 생활을 하는 TV 예능 프로그램이 많다. 어쩌면 오늘날 우리에게 농촌은 TV 예능의 인기 촬영 장소인 섬, 오지, 정글처럼 문명이 닿지 않는 외딴곳으로 여겨지는지도 모르겠다. 과연 무엇이 우리를 지금껏 도시로 이끌었을까? 이제 한국 도시화 50년의 일상적 현황을 ‘밀도의 향연’으로 규정하고, 이를 이끈 시대적 이념, 정치적 의제, 개인적 욕망 등을 살펴보고자 한다. 주거를 위한 기계? 정치를 위한 도구! 욕망의 매개물 도시의 본질에 대해서는 다양한 학문적 설명이 가능하겠지만, 도시는 본질적으로 주변 배후지에 대한 공간적 중심지라는 특성에 주목할 필요가 있다. 다시 말해, 도시는 정치 권력, 경제적 부, 사회적 영향력, 문화적 혜택 등이 집적되어 있는 공간적 중심지다. 따라서 개인이 도시로 이동한다는 것은 주변에서 중심으로 편입되는 것을 의미하고, 사회가 도시를 개선한다는 것은 기존의 중심지를 강화하는 것을 의미하며, 국가가 도시를 개발한다는 것은 새로운 중심지를 형성한다는 것을 의미한다. 요약하자면, 도시에 대한 어떤 공간적 행위도 주변과 중심의 관계에 영향을 주는 정치적·경제적·사회적·문화적 행위라고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 물리적 공간 계획 분야에서 개별 건축을 넘어서 집합적 도시 문제와 이슈를 본격적으로 탐구하기 시작한 것은 산업 혁명 이후의 일이다. 도시의 주체가 권력자로부터 일반 시민으로, 도시의 주요한 건축물이 궁궐이나 관공서 등으로부터 일반인을 위한 주택으로까지 확대되기 시작한 것은 서구에서조차 20세기 이후에야 가능했다. 이와 같은 변화의 선봉에 스위스 태생의 프랑스 건축가 르 코르뷔지에(1887~1965)가 있었다. 그는 근대 건축의 형태와 공간을 제시한 대표적 거장으로서 기술의 발전과 사회적 요구 및 시대의 미학에 부응하지 못하는 기존의 건축과 도시를 질타하며, 새로운 건축과 도시를 제안했다. ...(중략) * 환경과조경 371호(2019년 3월호) 수록본 일부 김충호는 서울시립대학교 도시공학과 도시설계 전공 교수다. 서울대학교 건축학과에서 학사와 석사를 마치고, 미국 워싱턴 대학교 도시설계·계획학과에서 박사 학위를 받았다. 삼우설계와 해안건축에서 실무 건축가로 일했으며, 미국의 펜실베이니아 대학교와 워싱턴 대학교, 중국의 쓰촨 대학교, 한국의 건축도시공간연구소에서 건축과 도시 분야의 교육과 연구를 했다. 인간, 사회, 자연에 대한 건축, 도시, 디자인의 새로운 해석과 현실적 대안을 꿈꾸고 있다.

[공간의 탄생, 1968~2018] 한국 도시화의 일상적 현황, 밀도의 향연

무엇이 우리를 도시로 이끄는가? 지난 연재에서는 한국 도시화 50년의 거시적 현황을 ‘쏠림 현상’으로 규정했으며, 이와 같은 현상의 원동력으로서 지난 50년 동안 끊임없이 지속된 정부 주도의 도시화와 대규모 물리적 개발에 대해 살펴보았다. 이번 연재에서는 한국 도시화 50년의 일상적 현황을 살펴본다. 이를 위해, 내 삶의 그리고 우리 일상의 도시화 속으로 들어가 보고자 한다. 아버지와 어머니는 1946년생 동갑내기지만, 예전부터 내 어린 눈으로 보아도 여러모로 다른 분들이었다. 어머니는 맏딸로서 학교 교사인 외할아버지의 임지를 따라 충남의 여러 지역에서 사셨는데, 대전에서 고등학교를 졸업하고 대전의 조폐공사에서 오랫동안 일을 하셨다. 반면 아버지는 농사일하시는 할아버지의 장자로서 고등학교 졸업 때까지 줄곧 충남 홍성에서 지내고, 이후 대전에서 대학을 나오셨다. 그런 두 분이 1972년에 중매로 만나서 결혼을 하고, 곧이어 물리 교사였던 아버지의 첫 부임지 서산여고 근처에서 신혼 생활을 시작했다. 하지만 1974년에 할아버지의 건강이 악화되어 아버지는 홍성의 갈산중학교로 전근하게 되었고, 어머니는 이에 따라 아버지의 고향 집에서 시집살이를 시작하게 되었다. 어머니는 지금도 가끔 대전에서 직장을 다니며 고급 양장점에서 옷을 맞춰입던 본인이 8남매의 맏며느리가 되어 시골에서 생활할 때의 이야기를 하시곤 한다. 우리 가족 이외에도 집안에는 농사일하는 머슴이 두세 명 있었으며, 마을 전체에 전기가 들어오지 않아 밤이 무척 어두웠고, 아픈 할아버지를 위해 무당이 굿을 하는 일이 있었다고 한다. 당시 이모들은 언니의 갑작스러운 시골살이에 놀라서 아버지에게언니를 그만 고생시키라는 항의의 편지를 쓰기도 했다고 한다. 1977년에 할아버지는 결국 돌아가시고, 아버지는 대전의 학교로 전근을 하게 되어 어머니는 시댁과 농촌이라는 공간적 질곡을 떠나 다시 도시로 돌아오게 되셨다. 이와 같은 가족 역사 때문인지 우리 누나는 서산에서, 형은 홍성에서, 나는 대전에서 태어났다. 나는 농촌에 대해 목가적이며 낭만적인 정서를 가지고 있는 편이다. 그리고 인류 역사상 농촌이 도시보다 오랜 시간 적응하며 진화되었기 때문에, 도시보다 안정적이고 지속가능한 공간이라는 막연한 생각도 가지고 있다. 하지만 이와 같은 편견과는 달리 우리의 언어 속에서 농촌과 관련된 단어들은 순박함과 평화로움을 넘어서 세련되지 못하고 어리숙한 이미지를 드러내는 경우가 많다. 농촌은 도시에 비해 발전되지 못한 지역으로, 농촌 사람들은 촌놈, 촌뜨기, 시골뜨기 등으로 비하되기도 한다. 농촌에 대한 이러한 이미지는 사실 우리 언어에서만 보여지는 일은 아니다. 영어에서도 농촌과 농촌 사람에 어원을 두고 있는 boorish(거친), churlish(무례한), loutish(투박한) 등의 단어들은 긍정적이기보다는 다소 부정적인 뉘앙스를 전달한다. 그래서일까, 오늘날에는 강남의 값비싼 집에서나 살듯한 연예인들이 농촌에 가서 잠을 자고 생활을 하는 TV 예능 프로그램이 많다. 어쩌면 오늘날 우리에게 농촌은 TV 예능의 인기 촬영 장소인 섬, 오지, 정글처럼 문명이 닿지 않는 외딴곳으로 여겨지는지도 모르겠다. 과연 무엇이 우리를 지금껏 도시로 이끌었을까? 이제 한국 도시화 50년의 일상적 현황을 ‘밀도의 향연’으로 규정하고, 이를 이끈 시대적 이념, 정치적 의제, 개인적 욕망 등을 살펴보고자 한다. 주거를 위한 기계? 정치를 위한 도구! 욕망의 매개물 도시의 본질에 대해서는 다양한 학문적 설명이 가능하겠지만, 도시는 본질적으로 주변 배후지에 대한 공간적 중심지라는 특성에 주목할 필요가 있다. 다시 말해, 도시는 정치 권력, 경제적 부, 사회적 영향력, 문화적 혜택 등이 집적되어 있는 공간적 중심지다. 따라서 개인이 도시로 이동한다는 것은 주변에서 중심으로 편입되는 것을 의미하고, 사회가 도시를 개선한다는 것은 기존의 중심지를 강화하는 것을 의미하며, 국가가 도시를 개발한다는 것은 새로운 중심지를 형성한다는 것을 의미한다. 요약하자면, 도시에 대한 어떤 공간적 행위도 주변과 중심의 관계에 영향을 주는 정치적·경제적·사회적·문화적 행위라고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 물리적 공간 계획 분야에서 개별 건축을 넘어서 집합적 도시 문제와 이슈를 본격적으로 탐구하기 시작한 것은 산업 혁명 이후의 일이다. 도시의 주체가 권력자로부터 일반 시민으로, 도시의 주요한 건축물이 궁궐이나 관공서 등으로부터 일반인을 위한 주택으로까지 확대되기 시작한 것은 서구에서조차 20세기 이후에야 가능했다. 이와 같은 변화의 선봉에 스위스 태생의 프랑스 건축가 르 코르뷔지에(1887~1965)가 있었다. 그는 근대 건축의 형태와 공간을 제시한 대표적 거장으로서 기술의 발전과 사회적 요구 및 시대의 미학에 부응하지 못하는 기존의 건축과 도시를 질타하며, 새로운 건축과 도시를 제안했다. ...(중략) * 환경과조경 371호(2019년 3월호) 수록본 일부 김충호는 서울시립대학교 도시공학과 도시설계 전공 교수다. 서울대학교 건축학과에서 학사와 석사를 마치고, 미국 워싱턴 대학교 도시설계·계획학과에서 박사 학위를 받았다. 삼우설계와 해안건축에서 실무 건축가로 일했으며, 미국의 펜실베이니아 대학교와 워싱턴 대학교, 중국의 쓰촨 대학교, 한국의 건축도시공간연구소에서 건축과 도시 분야의 교육과 연구를 했다. 인간, 사회, 자연에 대한 건축, 도시, 디자인의 새로운 해석과 현실적 대안을 꿈꾸고 있다. [시네마 스케이프] 칠드런 오브 맨

정말 사과나무를 심을까?

가슴에 품고 있는 몇 편의 영화가 있다. 숙제하듯 보느니 언젠가 마음의 준비가 되었을 때 보려고 남겨둔 영화들이다. ‘칠드런 오브 맨(Children of Men)’(2006)도 그중 하나였다. 많은 호평과 그 유명한 후반부 롱 테이크 장면에 대해 익히 들었지만, 눈과 귀를 꼭꼭 닫고 때를 기다렸다. 알폰소 쿠아론(Alfonso Cuaron) 감독이 넷플릭스의 지원을 받아 제작한 ‘로마Roma’(2018)를 보고 원고를 쓰려던 참이었다. ‘로마’는 우리가 아는 그 로마가 아니라 감독이 어렸을 때 살았던 멕시코시티의 지역 이름이다. ‘로마’를 좀 더 이해하기 위해 감독의 전작들을 보기로 했다. 개봉한 지 얼마 되지 않아 아직도 기억에 생생한 ‘그래비티(Gravity)’(2013)는 스킵하고, 오래전에 본 영화들을 다시 찾아 봤다. 야한 영화로만 기억나는 ‘이투마마(Y Tu Mama Tambien)’(2001)에서는 내부자의 시선으로 그린 멕시코의 원풍경이 눈에 들어왔다. 분수대 키스, 단 하나의 이미지로만 기억하던 ‘위대한 유산(Great Expectations)’(1998). 기네스 펠트로의 아찔한 초록색 원피스는 여전히 아름다웠다. 그리고, 드디어, 마침내, ‘칠드런 오브 맨’을 봤다. ‘로마’는 잠시 잊기로 한다. ‘칠드런 오브 맨’은 2006년에 제작되었으나 한국에서는 10년이 지난 뒤에야 개봉됐다. 영화의 배경은 2027년, 18년째 원인 모를 불임 현상으로 인류는 100년 안에 종말을 고할 예정이다. 전 세계 도시들이 테러로 함락되고 런던이 마지막 보루로 남은 상황이다. 아들을 잃고 무기력하게 살고 있는 테오(클라이브 오웬 분)는 사람들 사이에 섞여 현 인류 중 가장 어린 18세 소년이 사고로 사망했다는 뉴스를 본다. 난민 정책에 항거하는 단체의 리더인 전처가 20년 만에 테오 앞에 나타나 한 소녀를 부탁한다. 놀랍게도 그 소녀는 기적적으로 임신한 상태다. 영화는 테오가 인류의 마지막 희망을 ‘미래호’라는 배에 태우기 위해 고군분투하는 여정을 담고 있다. ...(중략) * 환경과조경 371호(2019년 3월호) 수록본 일부 서영애는 조경을 전공했고, 일하고 공부하고 가르치고 있다. 한동안 유튜브에 몰두하다 ‘로마’를 보기 위해 가입한 넷플릭스에 빠져 지내고 있다. 내일을 위해 잠을 청할 것인가 연이어 다음 편을 볼 것인가 머뭇거리기에는 자동 재생으로 넘어가는 몇 초가 너무 짧다. 멈추려면 행동해야 한다. 중독은 쉽고, 남는 건 불면이다.

[시네마 스케이프] 칠드런 오브 맨

정말 사과나무를 심을까?

가슴에 품고 있는 몇 편의 영화가 있다. 숙제하듯 보느니 언젠가 마음의 준비가 되었을 때 보려고 남겨둔 영화들이다. ‘칠드런 오브 맨(Children of Men)’(2006)도 그중 하나였다. 많은 호평과 그 유명한 후반부 롱 테이크 장면에 대해 익히 들었지만, 눈과 귀를 꼭꼭 닫고 때를 기다렸다. 알폰소 쿠아론(Alfonso Cuaron) 감독이 넷플릭스의 지원을 받아 제작한 ‘로마Roma’(2018)를 보고 원고를 쓰려던 참이었다. ‘로마’는 우리가 아는 그 로마가 아니라 감독이 어렸을 때 살았던 멕시코시티의 지역 이름이다. ‘로마’를 좀 더 이해하기 위해 감독의 전작들을 보기로 했다. 개봉한 지 얼마 되지 않아 아직도 기억에 생생한 ‘그래비티(Gravity)’(2013)는 스킵하고, 오래전에 본 영화들을 다시 찾아 봤다. 야한 영화로만 기억나는 ‘이투마마(Y Tu Mama Tambien)’(2001)에서는 내부자의 시선으로 그린 멕시코의 원풍경이 눈에 들어왔다. 분수대 키스, 단 하나의 이미지로만 기억하던 ‘위대한 유산(Great Expectations)’(1998). 기네스 펠트로의 아찔한 초록색 원피스는 여전히 아름다웠다. 그리고, 드디어, 마침내, ‘칠드런 오브 맨’을 봤다. ‘로마’는 잠시 잊기로 한다. ‘칠드런 오브 맨’은 2006년에 제작되었으나 한국에서는 10년이 지난 뒤에야 개봉됐다. 영화의 배경은 2027년, 18년째 원인 모를 불임 현상으로 인류는 100년 안에 종말을 고할 예정이다. 전 세계 도시들이 테러로 함락되고 런던이 마지막 보루로 남은 상황이다. 아들을 잃고 무기력하게 살고 있는 테오(클라이브 오웬 분)는 사람들 사이에 섞여 현 인류 중 가장 어린 18세 소년이 사고로 사망했다는 뉴스를 본다. 난민 정책에 항거하는 단체의 리더인 전처가 20년 만에 테오 앞에 나타나 한 소녀를 부탁한다. 놀랍게도 그 소녀는 기적적으로 임신한 상태다. 영화는 테오가 인류의 마지막 희망을 ‘미래호’라는 배에 태우기 위해 고군분투하는 여정을 담고 있다. ...(중략) * 환경과조경 371호(2019년 3월호) 수록본 일부 서영애는 조경을 전공했고, 일하고 공부하고 가르치고 있다. 한동안 유튜브에 몰두하다 ‘로마’를 보기 위해 가입한 넷플릭스에 빠져 지내고 있다. 내일을 위해 잠을 청할 것인가 연이어 다음 편을 볼 것인가 머뭇거리기에는 자동 재생으로 넘어가는 몇 초가 너무 짧다. 멈추려면 행동해야 한다. 중독은 쉽고, 남는 건 불면이다.