-

[전통정원] 일본의 명원11

에도 시대 초기의 정원(1)

[전통정원] 일본의 명원11

에도 시대 초기의 정원(1)

도요토미 히데요리豊臣秀頼가 오사카 겨울 전투에서 패하고 할복하면서 도요토미가가 멸망한 원화元和 원년(1615)부터 정덕正德 5년(1715)까지를 에도江戶 시대 초기로 편년한다.1 이 시대에는 그때까지 만들어진 지천정원과 고산수정원, 그리고 다정茶庭 등을 뭉뚱그려 총합한 지천회유식池泉回遊式정원이 완성되는 정원사적 특징을 찾을 수 있다. 지천회유식정원은 원지園池를 중심으로 그 주변에 차정茶亭과 차 객실茶座敷을 배치하고, 그것들을 유기적으로 연결하는 원로를 만들어서, 그 원로를 따라가며 축산과 기복이 있는 낮은 언덕野筋, 스하마洲浜와 후미진 호안入江, 불쑥 튀어나온 출도出島 같은 것들을 배치하는 형식으로 작정되는데, 이렇게 원로를 걸으면서 변화하는 경관을 완상하는 양식은 당시로서는 전혀 새로운 것이었다.

지천회유식정원은 교토에 있는 가쓰라리큐桂離宮 정원을 필두로 다이묘大名들이 에도에 지은 거관과 자신들의 영지에 만든 정원에 앞다투어 조성되기 시작하였다. 이러한 정원으로는 슈가쿠인리큐修學院離宮, 고이시카와 고라쿠엔小石川後樂園, 리쿠기엔六義園, 큐시바리큐旧芝離宮 정원, 규하마리큐旧浜離宮 정원, 미토가이라쿠엔水戶偕楽園, 아이즈와카마츠라쿠엔合津若松御楽園, 겐로쿠엔兼六園, 겐큐라쿠라쿠엔玄宮楽楽園, 오카야마고라쿠엔岡山後樂園, 슈케이엔縮景園, 리쓰린고헨栗林公園, 스이젠지죠쥬엔水前寺成就園, 가고시마센간엔鹿児島仙巌園 등이 대표적이다.

경장慶長 8년(1603), 도쿠가와 이에야스德川家康는 에도2에 막부를 열고, 본격적으로 에도 건설에 착수한다. 에도성 건설은 덴카부신天下普請이라는 명목으로 여러 다이묘에게 일을 할당하여 관영寬永 14년(1637)에 일단락 하였는데, 지대가 높은 곳에는 무가武家의 집을, 평평한 곳의 매립지를 중심으로 상가를, 그리고 주변부에는 신사와 사원을 배치하여 근세의 성시城市와 같은 형태를 갖추었다.

도쿠가와막부는 다이묘들이 모반하는 것을 막기 위해 막부에 속한 다이묘들의 처와 자녀들을 에도에 거주하도록 하였으며, 다이묘 본인도 격년으로 에도에 거주하도록 한 참근교대參勤交代 제도를 시행하였다. 이에 따라 각지의 다이묘들은 에도에 근무할 때 머무를 수 있는 거관이 필요하였다. 이 거관은 각 번藩 별로 가미야시키上屋敷, 나카야시키中屋敷, 시모야시키下屋敷로 구분되었는데, 가미야시키는 에도 성에서 가장 근접한 곳에 지어진 번주의 일상적 거관이었고, 나카야시키는 가미야시키가 화재 등을 당했을 때 예비로 머무를 수 있는 별저로써 가미야시키가 협소할 경우에 번주의 가족들이 이곳을 사용하기도 하였으며, 시모야시키는 가미야시키나 나카야시키보다 멀리 떨어진 교외에 지어진 거관으로 야시키에 여유가 있는 큰 번의 경우에는 번주의 유흥을 위한 광대한 정원이나 채원 등을 이곳에 만들었다. 이러한 야시키는 막부로부터 토지를 무상으로 받은 배영지拜領地였으며, 번에 따라서는 이러한 배영지가 부족해서 별도로 카카에야시키抱屋敷를 마련하기도 하였다.

이 시대 작정의 특징은 모모야마 시대에 출현한 다정茶庭(露地)의 영향을 받아 일반인의 정원, 특히 다이묘 정원에서 이것이 유행하는 경향을 보인다는 것이다. 심지어는 서원書院 정원에도 기존의 정원에 노지의 특색을 보이는 자연주의풍을 가미하도로 옮겨갔으며, 급기야는 전국으로 퍼져나갔다. 그러한 문화적 경향에 따라 다이묘들은 대규모 못을 만들었고, 그 중심에는 다정茶亭과 노지露地를 두었는데, 이러한 배치 형식으로 인해서 지정池庭이 한층 더 확대되는 양상을 보이게 되며, 이른바 총합적 지천회유식정원이 축조되었다.

각종 사원에도 많은 정원이 만들어졌다. 대표적인 정원으로는 교토에 있는 곤치인金地院 정원·죠쥬엔成就園 정원·다이도쿠지大德寺 방장 정원·시센도詩仙堂 정원·쇼우덴지正伝寺 정원·고호안孤篷庵 정원·슈온안酬恩庵 정원·만슈인曼殊院 정원·렌카인蓮華院 정원, 효고兵庫 현 다카라즈카宝塚 시에 있는 칸논인觀音院 정원, 사가滋賀 현에 있는 후쿠덴지福田寺 정원·호세키인宝積院 정원·엔만인円滿院 정원, 야마구치山口현에 있는 시즈키志都岐 신사 등을 꼽을 수 있다.

모모야마 시대로부터 에도 초기에 걸쳐서 다도가 유행한 덕분으로 본래 다정에 도입되어왔던 토비이시飛石나 시키이시敷石, 석등롱과 쵸즈바치手水鉢가 일반적인 서원정원에도 도입되기 시작하였고, 서원 정원 역시 다정에 커다란 영향을 미치게 되었다. 석등롱이 정원에 도입된 시기는 니죠죠 니노마루 정원에 천황이 행차했을 때 설치했던 것이 가장 빠른 예다. 또한 가쓰라리큐의 초기 조영 시에도 토비이시와 시키이시, 석등롱과 쵸즈바치가 도입되었으며, 오리베織部형 등롱과 토비이시를 설치하였다. 고이시카와 고라쿠엔에도 시키이시와 토비이시가 보이며, 곤치인의 정원에도 오리베형 등롱이 사용되었다. 또한 관영기에 작정된 리쓰린栗林 공원에 쵸즈바치가 출현한 것도 이 시기의 일이다.

정원 일부에 거석을 사용하고, 다수의 석조를 만든 정원도 만들어졌다. 전자의 예로는 오이타大分 현에 있는 규구루메시마씨旧久留島氏 정원이 있고, 후자의 예로는 나가사키長崎 현 다이무라大村 시에 있는 규엔유지旧円融寺 정원 등이 있다. 한편, 다수의 성곽 축성 등에 의한 토목 기술이 현격히 진보되면서 전대까지는 불가능했던 거석의 운반도 가능해져서 정원에 거석을 도입하는 것도 어렵지 않게 되었다.

이 시대에 활약했던 작정가로는 고보리 엔슈가 대표적이다. 엔슈는 경장 11년(1606)에 센토고쇼를 시작으로 관영 21년(1644)까지 교토, 에도를 중심으로 나랏일에 많이 참여하였다. 다이묘에 의해 발탁되어 행정 관리로 일하기도 하였는데, 건축과 정원의 계획 시공에 발군의 재능을 발휘한 것에 주목하여야 한다. 후라오카 타다시村岡 正는 『서계西桂』에서 “고보리 엔슈는 본래 건축에 적용하여 우수성을 평가받은 것과 같이 정원의 의장에도 대담한 직선을 받아들여 가공석교, 등롱, 쵸즈바치의 형태에 인공적인 곡선과 곡면을 사용하는 등 예전에 찾아보기 힘들었던 혁신적인 작풍을 수립하였다. 그리고 작정을 조직화시킨 근대성은 그냥 지나칠 수 없는 그의 업적이다”라고 평가했다.

에도 시대 초기에는 당시까지 정원에서 볼 수 있었던 많은 정원 양식들이 병존했으며, 기술적으로도 우수한 정원들이 많이 만들어진 시대였다. 한마디로 말해서 에도 시대 초기는 그때까지의 정원 양식을 집대성해서 만든 새로운 개념의 지천회유식정원이 유행하였다.

홍광표는 동국대학교 조경학과, 서울대학교 환경대학원 환경조경학과를 거쳐 성균관대학교 대학원 조경학과에서 박사 학위를 취득했다. 문화재청 문화재전문위원, 경기도 문화재위원, 경상북도 문화재위원을 지냈으며, 사찰 조경에 심취하여 다양한 연구와 설계를 진행해 왔다. 현재는 한국 전통 정원의 해외 조성에 뜻을 두고 연구하고 있다. 저서로 『한국의 전통조경』, 『한국의 전통수경관』, 『정원답사수첩』 등을 펴냈고, “한국 사찰에 현현된 극락정토” 등 다수의 논문을 발표하였다. 또 한국조경학회 부회장 및 편집위원장, 한국전통조경학회 회장을 역임하였다.

-

[식재기법] 암석원 조성 기법을 응용한 정원

월가든, 페이빙가든, 싱크가든

[식재기법] 암석원 조성 기법을 응용한 정원

월가든, 페이빙가든, 싱크가든

월가든

월가든Wall Garden은 이름 그대로 담장을 쌓아 만든 정원이다. 담장의 윗면과 수직면 돌 틈에 고산식물을 비롯한 암석 식물을 소재로 암석원 조성 기법에 맞게 식재하는 정원 양식이다. 월가든은 차갑고 경직된 느낌을 주는 담장에 생명력을 불어넣어 아름답고 매력적인 공간으로 가치를 향상시킨다. 자연 둔덕의 한쪽사면을 이용하여 옹벽처럼 만드는 방법과 평지에 낮은 돌담을 쌓아 만드는 방법이 있는데, 여기에서는 후자에 대해 설명하고자 한다.

월가든은 바람이 적고 햇빛이 잘 드는 평지에 조성하는 것이 좋다. 규모는 계획에 따라 달라질 수 있으나 최소한 폭 0.5m, 높이 0.6m, 길이 2m 정도는 되어야 한다. 돌은 편평한 형태의 편암片岩을 주로 사용한다. 편암은 돌을 쌓았을 때 안정감이 있고 돌과 돌 사이에 식물을 심기에 용이하다. 크기는30cm×20cm×10cm 정도가 좋지만 규격에 맞는 것을 고르기가 쉽지 않기 때문에 되도록 운반하기 쉽고 편평한 것을 사용하면 된다. 단, 너무 작은 것은 돌을 쌓기가 어려우므로 피하는 것이 좋다.

월가든 조성지 하부는 터파기를 하고 자갈을 메워배수층을 조성해야 한다. 우천 시 빗물이 아래쪽으로 재빠르게 빠져나갈 수 있도록 굵은 자갈과 정제마사를 차례로 포설하고 배수층 밑으로는 배관을 연결하여 물이 고이지 않도록 한다. 배수층이 제대로 조성되지 않을 경우 빗물이 돌담 사이로 흐르면서 용토가 유실되거나 식물이 떨어져 나갈 수 있으므로주의한다. 배수층 조성 및 용토 포설은 암석원 조성 방법과 유사하며 식물은 고산식물 또는 다육식물을 중심으로 전시한다. 주로 쌓아올린 돌 틈에 식재하기 때문에 아래로 늘어져서 잘 퍼지고 건조에 강한 식물을 선택하는 것이 바람직하다.

1) 조성 방법

① 재료: 자연석(300mm×200mm×100mm), 자갈, 굵은 마사, 진흙

② 용토(피트모스 : 마사 : 부엽 = 1 : 3 : 1)

③ 월가든은 폭 0.5~0.6m, 높이 0.6~1.0m 정도로 하고 길이는 여건에 따라 조절한다.

④ 조성지를 깊이 20cm 내외로 터파기하고 자갈 등으로 채워 배수층을 조성한다.

⑤ 조성지의 지면을 고르게 정리하고 계획된 폭과 길이에 맞게 각 모서리에 기둥을 세운다. 기둥은 위치를 잡고 줄을 치기 위한 것으로 각목이나 파이프 등을 이용하면 된다.

김봉찬은 1965년 태어나, 제주대학교에서 식물생태학을 전공하였다. 제주여미지식물원 식물 과장을 거쳐 평강식물원 연구소장으로 일하면서 식물원 기획, 설계, 시공 및 유지관리와 관련된 다양한 경력을 쌓았다. 그리고 2007년 조경 업체인 주식회사 더가든을 설립하였다. 생태학을 바탕으로 한 암석원과 고층습원 조성 분야에서 국내 최고의 기술력을 인정받고 있다. 현재 한국식물원수목원협회 이사, 제주도 문화재 전문위원, 제주여미지식물원 자문위원 등을 맡고 있다. 주요 조성 사례는 평강식물원 암석원 및 습지원(2003), 제주도 비오토피아 생태공원(2006), 상남수목원 암석원(2009), 국립수목원 희귀·특산식물원(2010), 국립백두대간수목원 암석원(2012) 및 고층습원(2014) 등이 있다.

-

[그린인프라·저영향개발] 서울시 저영향개발 정책의 현황과 전망

물순환 회복 및 저영향개발 기본조례를 중심으로

[그린인프라·저영향개발] 서울시 저영향개발 정책의 현황과 전망

물순환 회복 및 저영향개발 기본조례를 중심으로

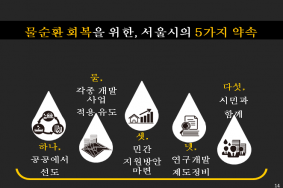

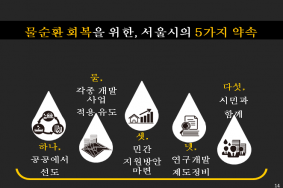

도시화로 불투수면이 급증함에 따라 빗물의 표면 유출이 증가하여 도시형 홍수 위험이 가중되고, 증발산량 감소에 따른 열섬 현상의 심화, 지하 및 중간 유출량 감소에 따른 지하수위 저하 등과 같은 물순환 문제가 발생하고 있다. 서울시는 이러한 도시 물환경 악화에 따른 문제를 해결하기 위해 저영향개발LID(Low Impact Development) 정책을 수립하여 시행하고 있다.

2014년 2월 9일부로 시행하고 있는 ‘서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례’의 내용 및 관련 자료를 통해 서울특별시 저영향개발 정책의 현황과 전망을 살펴보고자 한다.

조례 개정과 명칭

서울시는 기존 ‘서울특별시 빗물관리에 관한 조례’를 ‘물순환 회복 및 저영향개발’이라는 용어가 포함된 조례명으로 전부개정하여 지난 2014년 1월 9일 공포했다. 기존 조례가 다소 선언적이고 권고적인 측면이 강해 정책확산의 한계가 있었기에 이를 보완하고, 문제 해결을 위한 실효적 대안을 마련하기 위해 개정되었다.

제1조 목적

이 조례는 ‘자연재해대책법’, ‘환경정책기본법’ 등 관계 법령에 근거하여 빗물의 자연 침투 능력을 보전하고, 표면 유출 억제를 위한 정책을 종합적이고 체계적으로 추진하기 위한 사항을 규정하여, 도시화로 악화된 자연 물순환 회복과 물환경 보전을 위한 저영향개발의 기본 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다.

소방방재청(구)의 ‘자연재해대책법’을 근거 법으로 한 것은 홍수 피해 저감에 대한 서울시의 관심과 정책의 방향을 잘 드러낸다고 할 수 있다. 아울러 ‘환경정책기본법’에서 추구하는 환경 오염, 환경 훼손 원인자 부담 원칙의 정신을 반영하고, 개발 사업에서의 환경 영향 최소화는 저영향개발과 일맥상통한다.

권경호는 서울대학교에서 조경학을 배우고, 독일 베를린 공과대학교에서 응용수문학·도시물관리 분야 공학 박사 학위를 취득했다. 주요관심 분야는 저영향개발(LID)과 그린인프라(GI), 저개발국 기초식수공급, 독일 통일 전·후의 도시 인프라 계획 등이다. (재)한국먹는물안전연구원 내의 도시물순환연구센터에서 분산형 빗물관리의 도시홍수 방재,물순환,비점오염 저감 효과 측정 및 수문모델링 등의 업무를 하고 있다.

-

[생태문화·생태복원] 신데렐라 생태계(1) 구본학은 1959년

이탄 습지와 탄소 순환

[생태문화·생태복원] 신데렐라 생태계(1) 구본학은 1959년

이탄 습지와 탄소 순환

이탄 습지와 이산화탄소

지난 글에서 기후변화 대응을 위한 유력한 대안으로 대두되고 있는 습지에 대한 주제를 다룬 바 있다. 즉, 습지생태계의 탄소 저감 효과에 대한 의문까지 포함하여 습지식생, 물, 토양 등 생태계라는 시스템적 수준에서 습지가 제공하는 탄소 저감 및 저장 효과를 고찰하였고, 특히 이탄습지가 탄소 순환에 기여하는 기능에 주목한 바있다.

열대지역부터 북극의 영구동토대에 이르기까지 다양한 기후대에 분포하는 이탄 습지는 지구상에서 가장 많은 이산화탄소를 저장하고 있다. 이탄 습지는 지구 전체 육지 면적의 3%에 불과하지만 지구 토양 탄소의 약 1/3가량을 저장하고 있는 대표적인 탄소 저장고로서, 지구상에서 가장 중요한 탄소 흡수원으로 인식되어 왔다. 이탄 습지는 지구 대기의 탄소 중 21%를 포함하고 있으며, 열대지방의 이탄지대는 동남아시아의 보르네오, 수마트라, 파푸아 섬 등 수많은 섬에 광범위하게 퍼져 있다. 이탄은 두께가 10미터가 넘고, 탄소 함유량이 60% 정

도로 높은 편이다.

이러한 이탄 습지는 에너지원으로 이용되어 제거되거나, 쌀농사를 짓거나 삼림을 조성하고, 야자나무를 심기 위해서 파괴되고, 작게는 밭농사를 짓거나 집을 짓고 살기 위해 파괴되기도 한다. 또한 허술한 산림 관리로 이탄지대가 파괴되기도 하며, 심지어 정원용, 미용이나 위스키용으로도 채굴되는 경우가 많다. 이와 같이 이탄 습지의 중요성에 그다지 주목하지 않고 간과하는 경우가 많아 신데렐라 생태계Cinderella ecosystem라고 빗대어 부르기도 한다. 이탄 습지가 온실효과를 저감하는 능력이 잘 평가되지 않다 보니 관심 밖에 놓이고 연구가 활성화되지 않으며, 이탄 습지를 보전하고 보호하는 데 소홀하였다. 그 결과 지난 20년간 이탄 습지가 훼손되었거나 메말라 습지에 축적되었던 탄소가 대기 중으로 유리되곤 하였다. 또한 인위적인 배수체계로 지하수위를 저하시켜 이탄 습지 내 우점종인 이끼류의 생육 환경이 훼손되었다. 결국 수많은 이탄 습지들이 탄소 저장소에서 배출원으로 변하여 연간 이탄 습지에서 방출되는 이산화탄소량이 2Gt에 이르는 것으로알려진다.

최근에서야 이탄 습지의 생태적 중요성과 탄소저장 능력 등에 주목하기 시작하였으며, 람사르협약에서는 이탄습지를 특이한 생태계를 가진 보전해야 할 중요한 습지 자원으로 인정하여 ‘Guidelines for Global Action on PeatlandsGAP(Resolution VIII.17, 2002)’을 제정하는 등 적극적인 보전 노력을 하고 있다. 이탄 습지는 열대 홍수림mangrove wetland과 염습지salt marsh 및 기타 습지와 더불어 탄소 흡수원으로서 그 중요성이 강조되고 있다. 대체로 고위도 또는 온대의 고산지대 냉한대 기후대에 생성되는 경우와 열대지역에 생성되는 경우로 나눌 수 있다.

우리나라의 고산지대를 포함한 온대 고산지대 및 고위도 냉한대 기후대에 속하는 북유럽, 캐나다, 미국 중북부, 시베리아 등에 주로 분포하는 이탄 습지는 수 미터 혹은 수십 미터에 이르는 이탄층과 더불어 물이끼Sphagnum 등 독특한 식생이 우점하고 있는 생태계다. 이탄 집적 작용peat accumulation은 유기물이 미생물과 토양 내 소동물의 활동이 억제되어 분해되지 못한 곳에 나타나며, 항상 산에서 차가운 눈과 물이 공급되고 물이 모이기 쉬운지형으로서 여름에 구름이 많은 장소가 이탄 생성의 최적지로 알려져 있다.

구본학은1959년 대전 생으로,서울대학교 조경학과 졸업 후 동 대학원에서 석사와 박사 학위를 취득하였다.한국수자원공사에서 계획,설계,시공,관리,기술 개발 등 다양한 경험을 축적하였고,혜천대학을 거쳐 현재는 상명대학교 환경조경학과 교수로 재직 중이다.환경생태,생태복원 분야에서 설계·시공과 관련된 공학적 이론을 접목시키기 위해 노력하고 있으며,국제 규모의 학술 심포지엄을 개최하는‘생태문화포럼’을 주관하고 있다.습지와 생태 문화를 사랑하는 동료들과 함께 해외 중요 생태 문화 자원을 다수 탐방하였으며,『습지생태학』등의 저서가 있다

-

[도시생태복원] 도시 내 멸종위기종 서식처 복원(3)

목표 생물종의 기초 생태와 맹꽁이 서식처 복원 사례

[도시생태복원] 도시 내 멸종위기종 서식처 복원(3)

목표 생물종의 기초 생태와 맹꽁이 서식처 복원 사례

도시 내 멸종위기종 서식처 복원에 대한 마지막 원고다. 지금까지 왜 도시 지역에서 멸종위기종의 서식처를 복원해야 하는지 설명하기 위해서, 첫 번째 원고에서는 무엇 때문에 멸종위기종에 관심을 가져야 하는지, 그리고 도시 지역에 멸종위기종은 존재하는지에 대해서 살펴보았다. 그리고 두 번째 글에서는 도시 지역에서 서식 가능한 멸종위기종의 분류군을 양서·파충류로 압축시켜 설명했으며, 이들의 서식처 조성을 위한 접근 방법론을 개괄적으로 설명하였다. 이번 글에서는 도시 지역에서 멸종위기종 서식처를 복원하기 위해 시도했던 사례를 토대로 개선 방안을 제시하고자 한다.

목표 생물종의 기초 생태에 대한 이해

필자가 이끄는 연구팀이 실제 도시 지역에서 멸종위기종의 서식처 복원과 관련한 테스트베드test-bed를 설치하기 위한 사전 조사로 서울숲을 연구한 적이 있다. 지난해 바이오블리츠BioBlitz(생물다양성 탐사) 행사가 서울숲에서 열렸는데, 이를 통해 서울숲이 매우 다양한 생물종이 서식하는 곳이란 걸 알게 되었다. 그리고 이곳에서 남생이와 맹꽁이의 서식처 복원의 적정성을 평가하기 위해 해당 분야 전문가와 현지 답사와 미팅을 하는 과정에서 알게 된 이야기가 있다. 어느 한 업체에서 서울숲의 일부 공간을 맹꽁이의 임시 서식처로 활용했다는 것이다. 개발 사업 지역에서 멸종위기종인 맹꽁이가 나타나면 법적으로 대체 서식처를 조성하여 이주시키거나 자연적인 서식처로 옮겨주어야 하는데, 본 서식처로 옮기기 이전에 서울숲을 임시로 옮겨다 놓는 장소로 선택한 것이다. 그런데 그 대상지가 왼쪽의 사진과 같은 곳이었다. 현장을 함께 둘러본 맹꽁이 전문가는 조금 의아해하며, 서울숲 관리자에게 이곳에서 맹꽁이가 실제로 서식했는지 물었다. 서울숲 관리자의 답변은 해당 업체가 서식했다고 이야기한 것을 들은 것뿐이고, 자신이 실제로 확인하지는 않았다고 했다.

조동길은 1974년생으로, 순천대학교에서 조경을 공부했고 이후 서울대학교 대학원에서 생태복원 및 환경계획을 주제로 박사 학위를 받았다. 넥서스환경디자인연구원의 대표이사로서 생태복원, 조경, 환경디자인, 경관 등 다분야를 통합시키는 데 관심이 있다. 생태계보전협력금 반환사업, 자연마당 조성 등 생태복원 사업과 남생이, 맹꽁이 등의 멸종위기종 복원 관련 R&D 사업을 이끌고 있다. 고려대학교에서 겸임교수로서 생태복원 분야에 대해 강의하고 있으며, 저서로는 『생태복원 계획 설계론』(2011), 『자연환경 생태복원학 원론』(2004) 등이있다.

-

[이미지로 만나는 조경] 바닥 포장 이야기

[이미지로 만나는 조경] 바닥 포장 이야기

“그림자 아녜요”

“한참 쳐다보다 알았습니다. 그림자로 착각했네요. 굉장합니다.”

“블록을 특수 제작한 게 아닐까 제 눈을 의심했어요.”

“혹시 색칠한 게 아닌지… 괜한 심술입니다.”

“헐. 포토샵이 실제로…”

페이스북에 올린 사진 한 컷 때문에 갑자기 댓글난이 토론장으로 변했습니다. 사진에 붙여 놓은 설명은 “이 사진 보고 감탄하는 사람은 조경 전공자 맞습니다”였던 걸로 기억합니다. 네, 여러분들도 조경 전공자 맞습니다.

이 사진은 제가 연구년으로 미국에 있는 동안 들렀던 한 동물원에서 찍은 바닥 포장입니다. 마침 같이 동행했던 설계사무소 소장님께서 바닥 포장이 정교하다며 감탄하시길래 사진으로 남긴 것이지요. 우리 주변에서 아주 흔히 볼 수 있는 블록 포장처럼 보이지만, 압권은 곡선 부분의 처리입니다. 껌 자국과 열매 자국은 잊어주시길. 다들 잘 아시는 것처럼 직선 형태의 보도블록은 곡선 처리가 상당히 어렵습니다. 아무래도 조금씩 어긋나거나 자른 부분이 잘 맞지 않아서 자세히 보면 엉성하게 보이기 십상이지요. 그런데 이 사진 속의 포장면은 댓글을 올리신 분들 말씀처럼 포토샵 합성처럼 보일 정도로 깔끔하게 시공되었습니다. 잘 맞춰진 줄눈 때문에 그림자처럼 보일 정도니까요. 사진을 보신 분들의 반응은 대부분 정교한 결과물에 대한 감탄이 었습니다. 몇몇 전문가(?)들께서는 감탄에 그치지 않고 좀 더 구체적인 댓글을 달아주시기도 했습니다.

주신하는 서울대학교 조경학과를 거쳐,동 대학 대학원에서 석사와 박사 학위를 받았다.토문엔지니어링 건축사사무소,가원조경기술사사무소,도시건축 소도 등에서 조경과 도시계획 분야의 업무를 담당한 바 있으며,신구대학 환경조경과 초빙교수를 거쳐 현재 서울여자대학교원예생명조경학과 교수로 재직 중이다2014년까지 오하이오주립대학교.주로 조경 계획 및 경관 계획 분야에 학문적 관심을 가지고 있다.

-

[옥상녹화] 일본 옥상녹화 단상

[옥상녹화] 일본 옥상녹화 단상

1. 부도의숲

와카야마 싱구우의 천연기념물

와카야마켄和歌山県 싱구우시新宮{市의 도심부 한가운데에는 부도浮島의 숲이 있다. 정식 명칭인 ‘싱구우 등심초늪 부도 식물 군락’이 의미하듯, 일본에서 보기 드문이탄泥炭(토탄) 부도가 최대 규모로 자리 잡고 있고 특징적인 식물 군락이 자생하고 있어 천연기념물로 지정되었다. 이 부도는 학창 시절 어느 잡지에서 일본의 미스터리한 공간으로 소개된 기사를 통해 그 존재를 처음 알게 되었다.

사이타마켄埼玉県에서 멀리 떨어진 와카야마의 가장 구석진 곳에 있다고 들었을 때는 한번 가볼까 하는 생각은 엄두도 내지 못하고, ‘과연 죽기 전까지 가 볼기회가 있을까’라는 생각만 어렴풋이 했었다. 잡지 지면에 흑백의 선명하지 못한 사진으로 실린 부도는 실로 기분 나쁜 분위기를 풍기고 있어서 매우 강하게 뇌리에 남았다.

그 후 생각지도 않게 와카야마에서 일을 하게 되어 한번쯤은 가볼만한 거리에서 살게 되었지만, 와카야마역에서 특급 전철로 편도 3시간 이상이라는 거리가 의외로 큰 벽이 되어 오늘까지 좀처럼 보러 갈 기회를 마련하지 못했다. 그래서 이번에 싱구우 조사가 정해졌을 때, 부도의 숲과 조후쿠徐福 무덤 시찰을 가장 먼저 스케줄에 넣었다. 사전에 조사를 좀 해보니, 조후쿠 관련 시설은 현지에서도 힘을 써 정비하고 있는 것 같았고 자세한 정보도 얻을 수 있었다. 하지만, 부도는 관련 정보가 너무 적어서 좀 신경이 쓰였다. 실제로 현지인들에게 물어 봐도 “그러고 보니 어릴 적에 견학하러 간 적은 있어요” 정도의 반응만 접할 수 있었다. “일본에서 유일무이한 미스터리한 장소여서 전부터 한번 가보고 싶었습니다”라고 이야기하면 “그래요”라고 불가사의하다는 표정으로 쳐다보았다.

현재 부도의 숲은 싱구우시의 제대로 된 관리하에 놓여 있으며, 전체가 난간으로 둘러싸여 있어 안내소 입구로만 들어갈 수 있다. 입장료가 1,000원이지만 역에 있는 시의 관광안내소에서 받을 수 있는 관광지도에 1,000원 할인권이 붙어 있어 이것을 잘라 관리인 아저씨에게 건네주면 1,000원-1,000원=0원이 된다. “1,000원 할인이니까 공짜입니다”라고 들었을 때는 깜짝 놀랐지만 싱구우시의 의도라 생각하고 많이 활용하기로 했다.

야마다 히로유키는 치바대학교 환경녹지학과를 졸업하고 동 대학원 원예학연구과와 자연과학연구과 박사 과정을 수료했다. 도시녹화기술개발기구 연구원, 와카야마대학교 시스템공학부 부교수를 거쳐 현재 오사카부립대학교 대학원 생명환경과학연구과 교수로 재직 중이다. 국토교통성의 선도적 도시 형성 촉진 사업과 관련한 자문위원, 효고현 켄민마을 경관 수준 녹화사업 검토위원회 위원장, 사카이시 건설국 지정 관리자 후보자 선정위원을 역임했다. 일본조경학회 학회상을 수상한 바 있으며, 『도시 녹화의 최신 기술과 동향』, 『도시환경과 녹지-도시 녹화 연구 노트 2012』 등을 비롯해 다수의 공저가 있다.

한규희는 1967년생으로, 치바대학교 대학원 조경학 석사 학위를 받았다. 1994년부터 일본의 에디(EDY)조경설계사무소, 그락크(CLAC) 등에서 실무 경험을 익혔고, 일본 국토교통성 관할 연구기관인 도시녹화 기구의 연구원으로서 정책 업무 등에 참여해 10여 년간 근무해 오고 있다. 특히 도시의 공원녹지 5개년 계획의 3차, 4차를 담당했다. 일본 도쿄도 코토구 ‘장기계획 책정회’ 위원, 서울시 10만 녹색지붕 추진위원회 위원 등으로 활동하며 다양한 연구 논문과 업무 경험을 쌓았다. 현재 한국에서는 어번닉스 공동대표를 맡고 있으며, 한국과 일본을 오가며 활동 중이다. 여러 권의 단행본을 함께 감수하고 집필하면서 기술 보급에도 힘쓰고 있다.

[전통정원] 일본의 명원11

에도 시대 초기의 정원(1)

도요토미 히데요리豊臣秀頼가 오사카 겨울 전투에서 패하고 할복하면서 도요토미가가 멸망한 원화元和 원년(1615)부터 정덕正德 5년(1715)까지를 에도江戶 시대 초기로 편년한다.1 이 시대에는 그때까지 만들어진 지천정원과 고산수정원, 그리고 다정茶庭 등을 뭉뚱그려 총합한 지천회유식池泉回遊式정원이 완성되는 정원사적 특징을 찾을 수 있다. 지천회유식정원은 원지園池를 중심으로 그 주변에 차정茶亭과 차 객실茶座敷을 배치하고, 그것들을 유기적으로 연결하는 원로를 만들어서, 그 원로를 따라가며 축산과 기복이 있는 낮은 언덕野筋, 스하마洲浜와 후미진 호안入江, 불쑥 튀어나온 출도出島 같은 것들을 배치하는 형식으로 작정되는데, 이렇게 원로를 걸으면서 변화하는 경관을 완상하는 양식은 당시로서는 전혀 새로운 것이었다. 지천회유식정원은 교토에 있는 가쓰라리큐桂離宮 정원을 필두로 다이묘大名들이 에도에 지은 거관과 자신들의 영지에 만든 정원에 앞다투어 조성되기 시작하였다. 이러한 정원으로는 슈가쿠인리큐修學院離宮, 고이시카와 고라쿠엔小石川後樂園, 리쿠기엔六義園, 큐시바리큐旧芝離宮 정원, 규하마리큐旧浜離宮 정원, 미토가이라쿠엔水戶偕楽園, 아이즈와카마츠라쿠엔合津若松御楽園, 겐로쿠엔兼六園, 겐큐라쿠라쿠엔玄宮楽楽園, 오카야마고라쿠엔岡山後樂園, 슈케이엔縮景園, 리쓰린고헨栗林公園, 스이젠지죠쥬엔水前寺成就園, 가고시마센간엔鹿児島仙巌園 등이 대표적이다. 경장慶長 8년(1603), 도쿠가와 이에야스德川家康는 에도2에 막부를 열고, 본격적으로 에도 건설에 착수한다. 에도성 건설은 덴카부신天下普請이라는 명목으로 여러 다이묘에게 일을 할당하여 관영寬永 14년(1637)에 일단락 하였는데, 지대가 높은 곳에는 무가武家의 집을, 평평한 곳의 매립지를 중심으로 상가를, 그리고 주변부에는 신사와 사원을 배치하여 근세의 성시城市와 같은 형태를 갖추었다. 도쿠가와막부는 다이묘들이 모반하는 것을 막기 위해 막부에 속한 다이묘들의 처와 자녀들을 에도에 거주하도록 하였으며, 다이묘 본인도 격년으로 에도에 거주하도록 한 참근교대參勤交代 제도를 시행하였다. 이에 따라 각지의 다이묘들은 에도에 근무할 때 머무를 수 있는 거관이 필요하였다. 이 거관은 각 번藩 별로 가미야시키上屋敷, 나카야시키中屋敷, 시모야시키下屋敷로 구분되었는데, 가미야시키는 에도 성에서 가장 근접한 곳에 지어진 번주의 일상적 거관이었고, 나카야시키는 가미야시키가 화재 등을 당했을 때 예비로 머무를 수 있는 별저로써 가미야시키가 협소할 경우에 번주의 가족들이 이곳을 사용하기도 하였으며, 시모야시키는 가미야시키나 나카야시키보다 멀리 떨어진 교외에 지어진 거관으로 야시키에 여유가 있는 큰 번의 경우에는 번주의 유흥을 위한 광대한 정원이나 채원 등을 이곳에 만들었다. 이러한 야시키는 막부로부터 토지를 무상으로 받은 배영지拜領地였으며, 번에 따라서는 이러한 배영지가 부족해서 별도로 카카에야시키抱屋敷를 마련하기도 하였다. 이 시대 작정의 특징은 모모야마 시대에 출현한 다정茶庭(露地)의 영향을 받아 일반인의 정원, 특히 다이묘 정원에서 이것이 유행하는 경향을 보인다는 것이다. 심지어는 서원書院 정원에도 기존의 정원에 노지의 특색을 보이는 자연주의풍을 가미하도로 옮겨갔으며, 급기야는 전국으로 퍼져나갔다. 그러한 문화적 경향에 따라 다이묘들은 대규모 못을 만들었고, 그 중심에는 다정茶亭과 노지露地를 두었는데, 이러한 배치 형식으로 인해서 지정池庭이 한층 더 확대되는 양상을 보이게 되며, 이른바 총합적 지천회유식정원이 축조되었다. 각종 사원에도 많은 정원이 만들어졌다. 대표적인 정원으로는 교토에 있는 곤치인金地院 정원·죠쥬엔成就園 정원·다이도쿠지大德寺 방장 정원·시센도詩仙堂 정원·쇼우덴지正伝寺 정원·고호안孤篷庵 정원·슈온안酬恩庵 정원·만슈인曼殊院 정원·렌카인蓮華院 정원, 효고兵庫 현 다카라즈카宝塚 시에 있는 칸논인觀音院 정원, 사가滋賀 현에 있는 후쿠덴지福田寺 정원·호세키인宝積院 정원·엔만인円滿院 정원, 야마구치山口현에 있는 시즈키志都岐 신사 등을 꼽을 수 있다. 모모야마 시대로부터 에도 초기에 걸쳐서 다도가 유행한 덕분으로 본래 다정에 도입되어왔던 토비이시飛石나 시키이시敷石, 석등롱과 쵸즈바치手水鉢가 일반적인 서원정원에도 도입되기 시작하였고, 서원 정원 역시 다정에 커다란 영향을 미치게 되었다. 석등롱이 정원에 도입된 시기는 니죠죠 니노마루 정원에 천황이 행차했을 때 설치했던 것이 가장 빠른 예다. 또한 가쓰라리큐의 초기 조영 시에도 토비이시와 시키이시, 석등롱과 쵸즈바치가 도입되었으며, 오리베織部형 등롱과 토비이시를 설치하였다. 고이시카와 고라쿠엔에도 시키이시와 토비이시가 보이며, 곤치인의 정원에도 오리베형 등롱이 사용되었다. 또한 관영기에 작정된 리쓰린栗林 공원에 쵸즈바치가 출현한 것도 이 시기의 일이다. 정원 일부에 거석을 사용하고, 다수의 석조를 만든 정원도 만들어졌다. 전자의 예로는 오이타大分 현에 있는 규구루메시마씨旧久留島氏 정원이 있고, 후자의 예로는 나가사키長崎 현 다이무라大村 시에 있는 규엔유지旧円融寺 정원 등이 있다. 한편, 다수의 성곽 축성 등에 의한 토목 기술이 현격히 진보되면서 전대까지는 불가능했던 거석의 운반도 가능해져서 정원에 거석을 도입하는 것도 어렵지 않게 되었다. 이 시대에 활약했던 작정가로는 고보리 엔슈가 대표적이다. 엔슈는 경장 11년(1606)에 센토고쇼를 시작으로 관영 21년(1644)까지 교토, 에도를 중심으로 나랏일에 많이 참여하였다. 다이묘에 의해 발탁되어 행정 관리로 일하기도 하였는데, 건축과 정원의 계획 시공에 발군의 재능을 발휘한 것에 주목하여야 한다. 후라오카 타다시村岡 正는 『서계西桂』에서 “고보리 엔슈는 본래 건축에 적용하여 우수성을 평가받은 것과 같이 정원의 의장에도 대담한 직선을 받아들여 가공석교, 등롱, 쵸즈바치의 형태에 인공적인 곡선과 곡면을 사용하는 등 예전에 찾아보기 힘들었던 혁신적인 작풍을 수립하였다. 그리고 작정을 조직화시킨 근대성은 그냥 지나칠 수 없는 그의 업적이다”라고 평가했다. 에도 시대 초기에는 당시까지 정원에서 볼 수 있었던 많은 정원 양식들이 병존했으며, 기술적으로도 우수한 정원들이 많이 만들어진 시대였다. 한마디로 말해서 에도 시대 초기는 그때까지의 정원 양식을 집대성해서 만든 새로운 개념의 지천회유식정원이 유행하였다. 홍광표는 동국대학교 조경학과, 서울대학교 환경대학원 환경조경학과를 거쳐 성균관대학교 대학원 조경학과에서 박사 학위를 취득했다. 문화재청 문화재전문위원, 경기도 문화재위원, 경상북도 문화재위원을 지냈으며, 사찰 조경에 심취하여 다양한 연구와 설계를 진행해 왔다. 현재는 한국 전통 정원의 해외 조성에 뜻을 두고 연구하고 있다. 저서로 『한국의 전통조경』, 『한국의 전통수경관』, 『정원답사수첩』 등을 펴냈고, “한국 사찰에 현현된 극락정토” 등 다수의 논문을 발표하였다. 또 한국조경학회 부회장 및 편집위원장, 한국전통조경학회 회장을 역임하였다.

[전통정원] 일본의 명원11

에도 시대 초기의 정원(1)

도요토미 히데요리豊臣秀頼가 오사카 겨울 전투에서 패하고 할복하면서 도요토미가가 멸망한 원화元和 원년(1615)부터 정덕正德 5년(1715)까지를 에도江戶 시대 초기로 편년한다.1 이 시대에는 그때까지 만들어진 지천정원과 고산수정원, 그리고 다정茶庭 등을 뭉뚱그려 총합한 지천회유식池泉回遊式정원이 완성되는 정원사적 특징을 찾을 수 있다. 지천회유식정원은 원지園池를 중심으로 그 주변에 차정茶亭과 차 객실茶座敷을 배치하고, 그것들을 유기적으로 연결하는 원로를 만들어서, 그 원로를 따라가며 축산과 기복이 있는 낮은 언덕野筋, 스하마洲浜와 후미진 호안入江, 불쑥 튀어나온 출도出島 같은 것들을 배치하는 형식으로 작정되는데, 이렇게 원로를 걸으면서 변화하는 경관을 완상하는 양식은 당시로서는 전혀 새로운 것이었다. 지천회유식정원은 교토에 있는 가쓰라리큐桂離宮 정원을 필두로 다이묘大名들이 에도에 지은 거관과 자신들의 영지에 만든 정원에 앞다투어 조성되기 시작하였다. 이러한 정원으로는 슈가쿠인리큐修學院離宮, 고이시카와 고라쿠엔小石川後樂園, 리쿠기엔六義園, 큐시바리큐旧芝離宮 정원, 규하마리큐旧浜離宮 정원, 미토가이라쿠엔水戶偕楽園, 아이즈와카마츠라쿠엔合津若松御楽園, 겐로쿠엔兼六園, 겐큐라쿠라쿠엔玄宮楽楽園, 오카야마고라쿠엔岡山後樂園, 슈케이엔縮景園, 리쓰린고헨栗林公園, 스이젠지죠쥬엔水前寺成就園, 가고시마센간엔鹿児島仙巌園 등이 대표적이다. 경장慶長 8년(1603), 도쿠가와 이에야스德川家康는 에도2에 막부를 열고, 본격적으로 에도 건설에 착수한다. 에도성 건설은 덴카부신天下普請이라는 명목으로 여러 다이묘에게 일을 할당하여 관영寬永 14년(1637)에 일단락 하였는데, 지대가 높은 곳에는 무가武家의 집을, 평평한 곳의 매립지를 중심으로 상가를, 그리고 주변부에는 신사와 사원을 배치하여 근세의 성시城市와 같은 형태를 갖추었다. 도쿠가와막부는 다이묘들이 모반하는 것을 막기 위해 막부에 속한 다이묘들의 처와 자녀들을 에도에 거주하도록 하였으며, 다이묘 본인도 격년으로 에도에 거주하도록 한 참근교대參勤交代 제도를 시행하였다. 이에 따라 각지의 다이묘들은 에도에 근무할 때 머무를 수 있는 거관이 필요하였다. 이 거관은 각 번藩 별로 가미야시키上屋敷, 나카야시키中屋敷, 시모야시키下屋敷로 구분되었는데, 가미야시키는 에도 성에서 가장 근접한 곳에 지어진 번주의 일상적 거관이었고, 나카야시키는 가미야시키가 화재 등을 당했을 때 예비로 머무를 수 있는 별저로써 가미야시키가 협소할 경우에 번주의 가족들이 이곳을 사용하기도 하였으며, 시모야시키는 가미야시키나 나카야시키보다 멀리 떨어진 교외에 지어진 거관으로 야시키에 여유가 있는 큰 번의 경우에는 번주의 유흥을 위한 광대한 정원이나 채원 등을 이곳에 만들었다. 이러한 야시키는 막부로부터 토지를 무상으로 받은 배영지拜領地였으며, 번에 따라서는 이러한 배영지가 부족해서 별도로 카카에야시키抱屋敷를 마련하기도 하였다. 이 시대 작정의 특징은 모모야마 시대에 출현한 다정茶庭(露地)의 영향을 받아 일반인의 정원, 특히 다이묘 정원에서 이것이 유행하는 경향을 보인다는 것이다. 심지어는 서원書院 정원에도 기존의 정원에 노지의 특색을 보이는 자연주의풍을 가미하도로 옮겨갔으며, 급기야는 전국으로 퍼져나갔다. 그러한 문화적 경향에 따라 다이묘들은 대규모 못을 만들었고, 그 중심에는 다정茶亭과 노지露地를 두었는데, 이러한 배치 형식으로 인해서 지정池庭이 한층 더 확대되는 양상을 보이게 되며, 이른바 총합적 지천회유식정원이 축조되었다. 각종 사원에도 많은 정원이 만들어졌다. 대표적인 정원으로는 교토에 있는 곤치인金地院 정원·죠쥬엔成就園 정원·다이도쿠지大德寺 방장 정원·시센도詩仙堂 정원·쇼우덴지正伝寺 정원·고호안孤篷庵 정원·슈온안酬恩庵 정원·만슈인曼殊院 정원·렌카인蓮華院 정원, 효고兵庫 현 다카라즈카宝塚 시에 있는 칸논인觀音院 정원, 사가滋賀 현에 있는 후쿠덴지福田寺 정원·호세키인宝積院 정원·엔만인円滿院 정원, 야마구치山口현에 있는 시즈키志都岐 신사 등을 꼽을 수 있다. 모모야마 시대로부터 에도 초기에 걸쳐서 다도가 유행한 덕분으로 본래 다정에 도입되어왔던 토비이시飛石나 시키이시敷石, 석등롱과 쵸즈바치手水鉢가 일반적인 서원정원에도 도입되기 시작하였고, 서원 정원 역시 다정에 커다란 영향을 미치게 되었다. 석등롱이 정원에 도입된 시기는 니죠죠 니노마루 정원에 천황이 행차했을 때 설치했던 것이 가장 빠른 예다. 또한 가쓰라리큐의 초기 조영 시에도 토비이시와 시키이시, 석등롱과 쵸즈바치가 도입되었으며, 오리베織部형 등롱과 토비이시를 설치하였다. 고이시카와 고라쿠엔에도 시키이시와 토비이시가 보이며, 곤치인의 정원에도 오리베형 등롱이 사용되었다. 또한 관영기에 작정된 리쓰린栗林 공원에 쵸즈바치가 출현한 것도 이 시기의 일이다. 정원 일부에 거석을 사용하고, 다수의 석조를 만든 정원도 만들어졌다. 전자의 예로는 오이타大分 현에 있는 규구루메시마씨旧久留島氏 정원이 있고, 후자의 예로는 나가사키長崎 현 다이무라大村 시에 있는 규엔유지旧円融寺 정원 등이 있다. 한편, 다수의 성곽 축성 등에 의한 토목 기술이 현격히 진보되면서 전대까지는 불가능했던 거석의 운반도 가능해져서 정원에 거석을 도입하는 것도 어렵지 않게 되었다. 이 시대에 활약했던 작정가로는 고보리 엔슈가 대표적이다. 엔슈는 경장 11년(1606)에 센토고쇼를 시작으로 관영 21년(1644)까지 교토, 에도를 중심으로 나랏일에 많이 참여하였다. 다이묘에 의해 발탁되어 행정 관리로 일하기도 하였는데, 건축과 정원의 계획 시공에 발군의 재능을 발휘한 것에 주목하여야 한다. 후라오카 타다시村岡 正는 『서계西桂』에서 “고보리 엔슈는 본래 건축에 적용하여 우수성을 평가받은 것과 같이 정원의 의장에도 대담한 직선을 받아들여 가공석교, 등롱, 쵸즈바치의 형태에 인공적인 곡선과 곡면을 사용하는 등 예전에 찾아보기 힘들었던 혁신적인 작풍을 수립하였다. 그리고 작정을 조직화시킨 근대성은 그냥 지나칠 수 없는 그의 업적이다”라고 평가했다. 에도 시대 초기에는 당시까지 정원에서 볼 수 있었던 많은 정원 양식들이 병존했으며, 기술적으로도 우수한 정원들이 많이 만들어진 시대였다. 한마디로 말해서 에도 시대 초기는 그때까지의 정원 양식을 집대성해서 만든 새로운 개념의 지천회유식정원이 유행하였다. 홍광표는 동국대학교 조경학과, 서울대학교 환경대학원 환경조경학과를 거쳐 성균관대학교 대학원 조경학과에서 박사 학위를 취득했다. 문화재청 문화재전문위원, 경기도 문화재위원, 경상북도 문화재위원을 지냈으며, 사찰 조경에 심취하여 다양한 연구와 설계를 진행해 왔다. 현재는 한국 전통 정원의 해외 조성에 뜻을 두고 연구하고 있다. 저서로 『한국의 전통조경』, 『한국의 전통수경관』, 『정원답사수첩』 등을 펴냈고, “한국 사찰에 현현된 극락정토” 등 다수의 논문을 발표하였다. 또 한국조경학회 부회장 및 편집위원장, 한국전통조경학회 회장을 역임하였다.[식재기법] 암석원 조성 기법을 응용한 정원 월가든, 페이빙가든, 싱크가든

월가든 월가든Wall Garden은 이름 그대로 담장을 쌓아 만든 정원이다. 담장의 윗면과 수직면 돌 틈에 고산식물을 비롯한 암석 식물을 소재로 암석원 조성 기법에 맞게 식재하는 정원 양식이다. 월가든은 차갑고 경직된 느낌을 주는 담장에 생명력을 불어넣어 아름답고 매력적인 공간으로 가치를 향상시킨다. 자연 둔덕의 한쪽사면을 이용하여 옹벽처럼 만드는 방법과 평지에 낮은 돌담을 쌓아 만드는 방법이 있는데, 여기에서는 후자에 대해 설명하고자 한다. 월가든은 바람이 적고 햇빛이 잘 드는 평지에 조성하는 것이 좋다. 규모는 계획에 따라 달라질 수 있으나 최소한 폭 0.5m, 높이 0.6m, 길이 2m 정도는 되어야 한다. 돌은 편평한 형태의 편암片岩을 주로 사용한다. 편암은 돌을 쌓았을 때 안정감이 있고 돌과 돌 사이에 식물을 심기에 용이하다. 크기는30cm×20cm×10cm 정도가 좋지만 규격에 맞는 것을 고르기가 쉽지 않기 때문에 되도록 운반하기 쉽고 편평한 것을 사용하면 된다. 단, 너무 작은 것은 돌을 쌓기가 어려우므로 피하는 것이 좋다. 월가든 조성지 하부는 터파기를 하고 자갈을 메워배수층을 조성해야 한다. 우천 시 빗물이 아래쪽으로 재빠르게 빠져나갈 수 있도록 굵은 자갈과 정제마사를 차례로 포설하고 배수층 밑으로는 배관을 연결하여 물이 고이지 않도록 한다. 배수층이 제대로 조성되지 않을 경우 빗물이 돌담 사이로 흐르면서 용토가 유실되거나 식물이 떨어져 나갈 수 있으므로주의한다. 배수층 조성 및 용토 포설은 암석원 조성 방법과 유사하며 식물은 고산식물 또는 다육식물을 중심으로 전시한다. 주로 쌓아올린 돌 틈에 식재하기 때문에 아래로 늘어져서 잘 퍼지고 건조에 강한 식물을 선택하는 것이 바람직하다. 1) 조성 방법 ① 재료: 자연석(300mm×200mm×100mm), 자갈, 굵은 마사, 진흙 ② 용토(피트모스 : 마사 : 부엽 = 1 : 3 : 1) ③ 월가든은 폭 0.5~0.6m, 높이 0.6~1.0m 정도로 하고 길이는 여건에 따라 조절한다. ④ 조성지를 깊이 20cm 내외로 터파기하고 자갈 등으로 채워 배수층을 조성한다. ⑤ 조성지의 지면을 고르게 정리하고 계획된 폭과 길이에 맞게 각 모서리에 기둥을 세운다. 기둥은 위치를 잡고 줄을 치기 위한 것으로 각목이나 파이프 등을 이용하면 된다. 김봉찬은 1965년 태어나, 제주대학교에서 식물생태학을 전공하였다. 제주여미지식물원 식물 과장을 거쳐 평강식물원 연구소장으로 일하면서 식물원 기획, 설계, 시공 및 유지관리와 관련된 다양한 경력을 쌓았다. 그리고 2007년 조경 업체인 주식회사 더가든을 설립하였다. 생태학을 바탕으로 한 암석원과 고층습원 조성 분야에서 국내 최고의 기술력을 인정받고 있다. 현재 한국식물원수목원협회 이사, 제주도 문화재 전문위원, 제주여미지식물원 자문위원 등을 맡고 있다. 주요 조성 사례는 평강식물원 암석원 및 습지원(2003), 제주도 비오토피아 생태공원(2006), 상남수목원 암석원(2009), 국립수목원 희귀·특산식물원(2010), 국립백두대간수목원 암석원(2012) 및 고층습원(2014) 등이 있다. [그린인프라·저영향개발] 서울시 저영향개발 정책의 현황과 전망

물순환 회복 및 저영향개발 기본조례를 중심으로

도시화로 불투수면이 급증함에 따라 빗물의 표면 유출이 증가하여 도시형 홍수 위험이 가중되고, 증발산량 감소에 따른 열섬 현상의 심화, 지하 및 중간 유출량 감소에 따른 지하수위 저하 등과 같은 물순환 문제가 발생하고 있다. 서울시는 이러한 도시 물환경 악화에 따른 문제를 해결하기 위해 저영향개발LID(Low Impact Development) 정책을 수립하여 시행하고 있다. 2014년 2월 9일부로 시행하고 있는 ‘서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례’의 내용 및 관련 자료를 통해 서울특별시 저영향개발 정책의 현황과 전망을 살펴보고자 한다. 조례 개정과 명칭 서울시는 기존 ‘서울특별시 빗물관리에 관한 조례’를 ‘물순환 회복 및 저영향개발’이라는 용어가 포함된 조례명으로 전부개정하여 지난 2014년 1월 9일 공포했다. 기존 조례가 다소 선언적이고 권고적인 측면이 강해 정책확산의 한계가 있었기에 이를 보완하고, 문제 해결을 위한 실효적 대안을 마련하기 위해 개정되었다. 제1조 목적 이 조례는 ‘자연재해대책법’, ‘환경정책기본법’ 등 관계 법령에 근거하여 빗물의 자연 침투 능력을 보전하고, 표면 유출 억제를 위한 정책을 종합적이고 체계적으로 추진하기 위한 사항을 규정하여, 도시화로 악화된 자연 물순환 회복과 물환경 보전을 위한 저영향개발의 기본 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다. 소방방재청(구)의 ‘자연재해대책법’을 근거 법으로 한 것은 홍수 피해 저감에 대한 서울시의 관심과 정책의 방향을 잘 드러낸다고 할 수 있다. 아울러 ‘환경정책기본법’에서 추구하는 환경 오염, 환경 훼손 원인자 부담 원칙의 정신을 반영하고, 개발 사업에서의 환경 영향 최소화는 저영향개발과 일맥상통한다. 권경호는 서울대학교에서 조경학을 배우고, 독일 베를린 공과대학교에서 응용수문학·도시물관리 분야 공학 박사 학위를 취득했다. 주요관심 분야는 저영향개발(LID)과 그린인프라(GI), 저개발국 기초식수공급, 독일 통일 전·후의 도시 인프라 계획 등이다. (재)한국먹는물안전연구원 내의 도시물순환연구센터에서 분산형 빗물관리의 도시홍수 방재,물순환,비점오염 저감 효과 측정 및 수문모델링 등의 업무를 하고 있다.

[그린인프라·저영향개발] 서울시 저영향개발 정책의 현황과 전망

물순환 회복 및 저영향개발 기본조례를 중심으로

도시화로 불투수면이 급증함에 따라 빗물의 표면 유출이 증가하여 도시형 홍수 위험이 가중되고, 증발산량 감소에 따른 열섬 현상의 심화, 지하 및 중간 유출량 감소에 따른 지하수위 저하 등과 같은 물순환 문제가 발생하고 있다. 서울시는 이러한 도시 물환경 악화에 따른 문제를 해결하기 위해 저영향개발LID(Low Impact Development) 정책을 수립하여 시행하고 있다. 2014년 2월 9일부로 시행하고 있는 ‘서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례’의 내용 및 관련 자료를 통해 서울특별시 저영향개발 정책의 현황과 전망을 살펴보고자 한다. 조례 개정과 명칭 서울시는 기존 ‘서울특별시 빗물관리에 관한 조례’를 ‘물순환 회복 및 저영향개발’이라는 용어가 포함된 조례명으로 전부개정하여 지난 2014년 1월 9일 공포했다. 기존 조례가 다소 선언적이고 권고적인 측면이 강해 정책확산의 한계가 있었기에 이를 보완하고, 문제 해결을 위한 실효적 대안을 마련하기 위해 개정되었다. 제1조 목적 이 조례는 ‘자연재해대책법’, ‘환경정책기본법’ 등 관계 법령에 근거하여 빗물의 자연 침투 능력을 보전하고, 표면 유출 억제를 위한 정책을 종합적이고 체계적으로 추진하기 위한 사항을 규정하여, 도시화로 악화된 자연 물순환 회복과 물환경 보전을 위한 저영향개발의 기본 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다. 소방방재청(구)의 ‘자연재해대책법’을 근거 법으로 한 것은 홍수 피해 저감에 대한 서울시의 관심과 정책의 방향을 잘 드러낸다고 할 수 있다. 아울러 ‘환경정책기본법’에서 추구하는 환경 오염, 환경 훼손 원인자 부담 원칙의 정신을 반영하고, 개발 사업에서의 환경 영향 최소화는 저영향개발과 일맥상통한다. 권경호는 서울대학교에서 조경학을 배우고, 독일 베를린 공과대학교에서 응용수문학·도시물관리 분야 공학 박사 학위를 취득했다. 주요관심 분야는 저영향개발(LID)과 그린인프라(GI), 저개발국 기초식수공급, 독일 통일 전·후의 도시 인프라 계획 등이다. (재)한국먹는물안전연구원 내의 도시물순환연구센터에서 분산형 빗물관리의 도시홍수 방재,물순환,비점오염 저감 효과 측정 및 수문모델링 등의 업무를 하고 있다.[생태문화·생태복원] 신데렐라 생태계(1) 구본학은 1959년 이탄 습지와 탄소 순환

이탄 습지와 이산화탄소 지난 글에서 기후변화 대응을 위한 유력한 대안으로 대두되고 있는 습지에 대한 주제를 다룬 바 있다. 즉, 습지생태계의 탄소 저감 효과에 대한 의문까지 포함하여 습지식생, 물, 토양 등 생태계라는 시스템적 수준에서 습지가 제공하는 탄소 저감 및 저장 효과를 고찰하였고, 특히 이탄습지가 탄소 순환에 기여하는 기능에 주목한 바있다. 열대지역부터 북극의 영구동토대에 이르기까지 다양한 기후대에 분포하는 이탄 습지는 지구상에서 가장 많은 이산화탄소를 저장하고 있다. 이탄 습지는 지구 전체 육지 면적의 3%에 불과하지만 지구 토양 탄소의 약 1/3가량을 저장하고 있는 대표적인 탄소 저장고로서, 지구상에서 가장 중요한 탄소 흡수원으로 인식되어 왔다. 이탄 습지는 지구 대기의 탄소 중 21%를 포함하고 있으며, 열대지방의 이탄지대는 동남아시아의 보르네오, 수마트라, 파푸아 섬 등 수많은 섬에 광범위하게 퍼져 있다. 이탄은 두께가 10미터가 넘고, 탄소 함유량이 60% 정 도로 높은 편이다. 이러한 이탄 습지는 에너지원으로 이용되어 제거되거나, 쌀농사를 짓거나 삼림을 조성하고, 야자나무를 심기 위해서 파괴되고, 작게는 밭농사를 짓거나 집을 짓고 살기 위해 파괴되기도 한다. 또한 허술한 산림 관리로 이탄지대가 파괴되기도 하며, 심지어 정원용, 미용이나 위스키용으로도 채굴되는 경우가 많다. 이와 같이 이탄 습지의 중요성에 그다지 주목하지 않고 간과하는 경우가 많아 신데렐라 생태계Cinderella ecosystem라고 빗대어 부르기도 한다. 이탄 습지가 온실효과를 저감하는 능력이 잘 평가되지 않다 보니 관심 밖에 놓이고 연구가 활성화되지 않으며, 이탄 습지를 보전하고 보호하는 데 소홀하였다. 그 결과 지난 20년간 이탄 습지가 훼손되었거나 메말라 습지에 축적되었던 탄소가 대기 중으로 유리되곤 하였다. 또한 인위적인 배수체계로 지하수위를 저하시켜 이탄 습지 내 우점종인 이끼류의 생육 환경이 훼손되었다. 결국 수많은 이탄 습지들이 탄소 저장소에서 배출원으로 변하여 연간 이탄 습지에서 방출되는 이산화탄소량이 2Gt에 이르는 것으로알려진다. 최근에서야 이탄 습지의 생태적 중요성과 탄소저장 능력 등에 주목하기 시작하였으며, 람사르협약에서는 이탄습지를 특이한 생태계를 가진 보전해야 할 중요한 습지 자원으로 인정하여 ‘Guidelines for Global Action on PeatlandsGAP(Resolution VIII.17, 2002)’을 제정하는 등 적극적인 보전 노력을 하고 있다. 이탄 습지는 열대 홍수림mangrove wetland과 염습지salt marsh 및 기타 습지와 더불어 탄소 흡수원으로서 그 중요성이 강조되고 있다. 대체로 고위도 또는 온대의 고산지대 냉한대 기후대에 생성되는 경우와 열대지역에 생성되는 경우로 나눌 수 있다. 우리나라의 고산지대를 포함한 온대 고산지대 및 고위도 냉한대 기후대에 속하는 북유럽, 캐나다, 미국 중북부, 시베리아 등에 주로 분포하는 이탄 습지는 수 미터 혹은 수십 미터에 이르는 이탄층과 더불어 물이끼Sphagnum 등 독특한 식생이 우점하고 있는 생태계다. 이탄 집적 작용peat accumulation은 유기물이 미생물과 토양 내 소동물의 활동이 억제되어 분해되지 못한 곳에 나타나며, 항상 산에서 차가운 눈과 물이 공급되고 물이 모이기 쉬운지형으로서 여름에 구름이 많은 장소가 이탄 생성의 최적지로 알려져 있다. 구본학은1959년 대전 생으로,서울대학교 조경학과 졸업 후 동 대학원에서 석사와 박사 학위를 취득하였다.한국수자원공사에서 계획,설계,시공,관리,기술 개발 등 다양한 경험을 축적하였고,혜천대학을 거쳐 현재는 상명대학교 환경조경학과 교수로 재직 중이다.환경생태,생태복원 분야에서 설계·시공과 관련된 공학적 이론을 접목시키기 위해 노력하고 있으며,국제 규모의 학술 심포지엄을 개최하는‘생태문화포럼’을 주관하고 있다.습지와 생태 문화를 사랑하는 동료들과 함께 해외 중요 생태 문화 자원을 다수 탐방하였으며,『습지생태학』등의 저서가 있다 [도시생태복원] 도시 내 멸종위기종 서식처 복원(3)

목표 생물종의 기초 생태와 맹꽁이 서식처 복원 사례

도시 내 멸종위기종 서식처 복원에 대한 마지막 원고다. 지금까지 왜 도시 지역에서 멸종위기종의 서식처를 복원해야 하는지 설명하기 위해서, 첫 번째 원고에서는 무엇 때문에 멸종위기종에 관심을 가져야 하는지, 그리고 도시 지역에 멸종위기종은 존재하는지에 대해서 살펴보았다. 그리고 두 번째 글에서는 도시 지역에서 서식 가능한 멸종위기종의 분류군을 양서·파충류로 압축시켜 설명했으며, 이들의 서식처 조성을 위한 접근 방법론을 개괄적으로 설명하였다. 이번 글에서는 도시 지역에서 멸종위기종 서식처를 복원하기 위해 시도했던 사례를 토대로 개선 방안을 제시하고자 한다. 목표 생물종의 기초 생태에 대한 이해 필자가 이끄는 연구팀이 실제 도시 지역에서 멸종위기종의 서식처 복원과 관련한 테스트베드test-bed를 설치하기 위한 사전 조사로 서울숲을 연구한 적이 있다. 지난해 바이오블리츠BioBlitz(생물다양성 탐사) 행사가 서울숲에서 열렸는데, 이를 통해 서울숲이 매우 다양한 생물종이 서식하는 곳이란 걸 알게 되었다. 그리고 이곳에서 남생이와 맹꽁이의 서식처 복원의 적정성을 평가하기 위해 해당 분야 전문가와 현지 답사와 미팅을 하는 과정에서 알게 된 이야기가 있다. 어느 한 업체에서 서울숲의 일부 공간을 맹꽁이의 임시 서식처로 활용했다는 것이다. 개발 사업 지역에서 멸종위기종인 맹꽁이가 나타나면 법적으로 대체 서식처를 조성하여 이주시키거나 자연적인 서식처로 옮겨주어야 하는데, 본 서식처로 옮기기 이전에 서울숲을 임시로 옮겨다 놓는 장소로 선택한 것이다. 그런데 그 대상지가 왼쪽의 사진과 같은 곳이었다. 현장을 함께 둘러본 맹꽁이 전문가는 조금 의아해하며, 서울숲 관리자에게 이곳에서 맹꽁이가 실제로 서식했는지 물었다. 서울숲 관리자의 답변은 해당 업체가 서식했다고 이야기한 것을 들은 것뿐이고, 자신이 실제로 확인하지는 않았다고 했다. 조동길은 1974년생으로, 순천대학교에서 조경을 공부했고 이후 서울대학교 대학원에서 생태복원 및 환경계획을 주제로 박사 학위를 받았다. 넥서스환경디자인연구원의 대표이사로서 생태복원, 조경, 환경디자인, 경관 등 다분야를 통합시키는 데 관심이 있다. 생태계보전협력금 반환사업, 자연마당 조성 등 생태복원 사업과 남생이, 맹꽁이 등의 멸종위기종 복원 관련 R&D 사업을 이끌고 있다. 고려대학교에서 겸임교수로서 생태복원 분야에 대해 강의하고 있으며, 저서로는 『생태복원 계획 설계론』(2011), 『자연환경 생태복원학 원론』(2004) 등이있다.

[도시생태복원] 도시 내 멸종위기종 서식처 복원(3)

목표 생물종의 기초 생태와 맹꽁이 서식처 복원 사례

도시 내 멸종위기종 서식처 복원에 대한 마지막 원고다. 지금까지 왜 도시 지역에서 멸종위기종의 서식처를 복원해야 하는지 설명하기 위해서, 첫 번째 원고에서는 무엇 때문에 멸종위기종에 관심을 가져야 하는지, 그리고 도시 지역에 멸종위기종은 존재하는지에 대해서 살펴보았다. 그리고 두 번째 글에서는 도시 지역에서 서식 가능한 멸종위기종의 분류군을 양서·파충류로 압축시켜 설명했으며, 이들의 서식처 조성을 위한 접근 방법론을 개괄적으로 설명하였다. 이번 글에서는 도시 지역에서 멸종위기종 서식처를 복원하기 위해 시도했던 사례를 토대로 개선 방안을 제시하고자 한다. 목표 생물종의 기초 생태에 대한 이해 필자가 이끄는 연구팀이 실제 도시 지역에서 멸종위기종의 서식처 복원과 관련한 테스트베드test-bed를 설치하기 위한 사전 조사로 서울숲을 연구한 적이 있다. 지난해 바이오블리츠BioBlitz(생물다양성 탐사) 행사가 서울숲에서 열렸는데, 이를 통해 서울숲이 매우 다양한 생물종이 서식하는 곳이란 걸 알게 되었다. 그리고 이곳에서 남생이와 맹꽁이의 서식처 복원의 적정성을 평가하기 위해 해당 분야 전문가와 현지 답사와 미팅을 하는 과정에서 알게 된 이야기가 있다. 어느 한 업체에서 서울숲의 일부 공간을 맹꽁이의 임시 서식처로 활용했다는 것이다. 개발 사업 지역에서 멸종위기종인 맹꽁이가 나타나면 법적으로 대체 서식처를 조성하여 이주시키거나 자연적인 서식처로 옮겨주어야 하는데, 본 서식처로 옮기기 이전에 서울숲을 임시로 옮겨다 놓는 장소로 선택한 것이다. 그런데 그 대상지가 왼쪽의 사진과 같은 곳이었다. 현장을 함께 둘러본 맹꽁이 전문가는 조금 의아해하며, 서울숲 관리자에게 이곳에서 맹꽁이가 실제로 서식했는지 물었다. 서울숲 관리자의 답변은 해당 업체가 서식했다고 이야기한 것을 들은 것뿐이고, 자신이 실제로 확인하지는 않았다고 했다. 조동길은 1974년생으로, 순천대학교에서 조경을 공부했고 이후 서울대학교 대학원에서 생태복원 및 환경계획을 주제로 박사 학위를 받았다. 넥서스환경디자인연구원의 대표이사로서 생태복원, 조경, 환경디자인, 경관 등 다분야를 통합시키는 데 관심이 있다. 생태계보전협력금 반환사업, 자연마당 조성 등 생태복원 사업과 남생이, 맹꽁이 등의 멸종위기종 복원 관련 R&D 사업을 이끌고 있다. 고려대학교에서 겸임교수로서 생태복원 분야에 대해 강의하고 있으며, 저서로는 『생태복원 계획 설계론』(2011), 『자연환경 생태복원학 원론』(2004) 등이있다. [이미지로 만나는 조경] 바닥 포장 이야기

“그림자 아녜요” “한참 쳐다보다 알았습니다. 그림자로 착각했네요. 굉장합니다.” “블록을 특수 제작한 게 아닐까 제 눈을 의심했어요.” “혹시 색칠한 게 아닌지… 괜한 심술입니다.” “헐. 포토샵이 실제로…” 페이스북에 올린 사진 한 컷 때문에 갑자기 댓글난이 토론장으로 변했습니다. 사진에 붙여 놓은 설명은 “이 사진 보고 감탄하는 사람은 조경 전공자 맞습니다”였던 걸로 기억합니다. 네, 여러분들도 조경 전공자 맞습니다. 이 사진은 제가 연구년으로 미국에 있는 동안 들렀던 한 동물원에서 찍은 바닥 포장입니다. 마침 같이 동행했던 설계사무소 소장님께서 바닥 포장이 정교하다며 감탄하시길래 사진으로 남긴 것이지요. 우리 주변에서 아주 흔히 볼 수 있는 블록 포장처럼 보이지만, 압권은 곡선 부분의 처리입니다. 껌 자국과 열매 자국은 잊어주시길. 다들 잘 아시는 것처럼 직선 형태의 보도블록은 곡선 처리가 상당히 어렵습니다. 아무래도 조금씩 어긋나거나 자른 부분이 잘 맞지 않아서 자세히 보면 엉성하게 보이기 십상이지요. 그런데 이 사진 속의 포장면은 댓글을 올리신 분들 말씀처럼 포토샵 합성처럼 보일 정도로 깔끔하게 시공되었습니다. 잘 맞춰진 줄눈 때문에 그림자처럼 보일 정도니까요. 사진을 보신 분들의 반응은 대부분 정교한 결과물에 대한 감탄이 었습니다. 몇몇 전문가(?)들께서는 감탄에 그치지 않고 좀 더 구체적인 댓글을 달아주시기도 했습니다. 주신하는 서울대학교 조경학과를 거쳐,동 대학 대학원에서 석사와 박사 학위를 받았다.토문엔지니어링 건축사사무소,가원조경기술사사무소,도시건축 소도 등에서 조경과 도시계획 분야의 업무를 담당한 바 있으며,신구대학 환경조경과 초빙교수를 거쳐 현재 서울여자대학교원예생명조경학과 교수로 재직 중이다2014년까지 오하이오주립대학교.주로 조경 계획 및 경관 계획 분야에 학문적 관심을 가지고 있다.

[이미지로 만나는 조경] 바닥 포장 이야기

“그림자 아녜요” “한참 쳐다보다 알았습니다. 그림자로 착각했네요. 굉장합니다.” “블록을 특수 제작한 게 아닐까 제 눈을 의심했어요.” “혹시 색칠한 게 아닌지… 괜한 심술입니다.” “헐. 포토샵이 실제로…” 페이스북에 올린 사진 한 컷 때문에 갑자기 댓글난이 토론장으로 변했습니다. 사진에 붙여 놓은 설명은 “이 사진 보고 감탄하는 사람은 조경 전공자 맞습니다”였던 걸로 기억합니다. 네, 여러분들도 조경 전공자 맞습니다. 이 사진은 제가 연구년으로 미국에 있는 동안 들렀던 한 동물원에서 찍은 바닥 포장입니다. 마침 같이 동행했던 설계사무소 소장님께서 바닥 포장이 정교하다며 감탄하시길래 사진으로 남긴 것이지요. 우리 주변에서 아주 흔히 볼 수 있는 블록 포장처럼 보이지만, 압권은 곡선 부분의 처리입니다. 껌 자국과 열매 자국은 잊어주시길. 다들 잘 아시는 것처럼 직선 형태의 보도블록은 곡선 처리가 상당히 어렵습니다. 아무래도 조금씩 어긋나거나 자른 부분이 잘 맞지 않아서 자세히 보면 엉성하게 보이기 십상이지요. 그런데 이 사진 속의 포장면은 댓글을 올리신 분들 말씀처럼 포토샵 합성처럼 보일 정도로 깔끔하게 시공되었습니다. 잘 맞춰진 줄눈 때문에 그림자처럼 보일 정도니까요. 사진을 보신 분들의 반응은 대부분 정교한 결과물에 대한 감탄이 었습니다. 몇몇 전문가(?)들께서는 감탄에 그치지 않고 좀 더 구체적인 댓글을 달아주시기도 했습니다. 주신하는 서울대학교 조경학과를 거쳐,동 대학 대학원에서 석사와 박사 학위를 받았다.토문엔지니어링 건축사사무소,가원조경기술사사무소,도시건축 소도 등에서 조경과 도시계획 분야의 업무를 담당한 바 있으며,신구대학 환경조경과 초빙교수를 거쳐 현재 서울여자대학교원예생명조경학과 교수로 재직 중이다2014년까지 오하이오주립대학교.주로 조경 계획 및 경관 계획 분야에 학문적 관심을 가지고 있다. [옥상녹화] 일본 옥상녹화 단상

1. 부도의숲 와카야마 싱구우의 천연기념물 와카야마켄和歌山県 싱구우시新宮{市의 도심부 한가운데에는 부도浮島의 숲이 있다. 정식 명칭인 ‘싱구우 등심초늪 부도 식물 군락’이 의미하듯, 일본에서 보기 드문이탄泥炭(토탄) 부도가 최대 규모로 자리 잡고 있고 특징적인 식물 군락이 자생하고 있어 천연기념물로 지정되었다. 이 부도는 학창 시절 어느 잡지에서 일본의 미스터리한 공간으로 소개된 기사를 통해 그 존재를 처음 알게 되었다. 사이타마켄埼玉県에서 멀리 떨어진 와카야마의 가장 구석진 곳에 있다고 들었을 때는 한번 가볼까 하는 생각은 엄두도 내지 못하고, ‘과연 죽기 전까지 가 볼기회가 있을까’라는 생각만 어렴풋이 했었다. 잡지 지면에 흑백의 선명하지 못한 사진으로 실린 부도는 실로 기분 나쁜 분위기를 풍기고 있어서 매우 강하게 뇌리에 남았다. 그 후 생각지도 않게 와카야마에서 일을 하게 되어 한번쯤은 가볼만한 거리에서 살게 되었지만, 와카야마역에서 특급 전철로 편도 3시간 이상이라는 거리가 의외로 큰 벽이 되어 오늘까지 좀처럼 보러 갈 기회를 마련하지 못했다. 그래서 이번에 싱구우 조사가 정해졌을 때, 부도의 숲과 조후쿠徐福 무덤 시찰을 가장 먼저 스케줄에 넣었다. 사전에 조사를 좀 해보니, 조후쿠 관련 시설은 현지에서도 힘을 써 정비하고 있는 것 같았고 자세한 정보도 얻을 수 있었다. 하지만, 부도는 관련 정보가 너무 적어서 좀 신경이 쓰였다. 실제로 현지인들에게 물어 봐도 “그러고 보니 어릴 적에 견학하러 간 적은 있어요” 정도의 반응만 접할 수 있었다. “일본에서 유일무이한 미스터리한 장소여서 전부터 한번 가보고 싶었습니다”라고 이야기하면 “그래요”라고 불가사의하다는 표정으로 쳐다보았다. 현재 부도의 숲은 싱구우시의 제대로 된 관리하에 놓여 있으며, 전체가 난간으로 둘러싸여 있어 안내소 입구로만 들어갈 수 있다. 입장료가 1,000원이지만 역에 있는 시의 관광안내소에서 받을 수 있는 관광지도에 1,000원 할인권이 붙어 있어 이것을 잘라 관리인 아저씨에게 건네주면 1,000원-1,000원=0원이 된다. “1,000원 할인이니까 공짜입니다”라고 들었을 때는 깜짝 놀랐지만 싱구우시의 의도라 생각하고 많이 활용하기로 했다. 야마다 히로유키는 치바대학교 환경녹지학과를 졸업하고 동 대학원 원예학연구과와 자연과학연구과 박사 과정을 수료했다. 도시녹화기술개발기구 연구원, 와카야마대학교 시스템공학부 부교수를 거쳐 현재 오사카부립대학교 대학원 생명환경과학연구과 교수로 재직 중이다. 국토교통성의 선도적 도시 형성 촉진 사업과 관련한 자문위원, 효고현 켄민마을 경관 수준 녹화사업 검토위원회 위원장, 사카이시 건설국 지정 관리자 후보자 선정위원을 역임했다. 일본조경학회 학회상을 수상한 바 있으며, 『도시 녹화의 최신 기술과 동향』, 『도시환경과 녹지-도시 녹화 연구 노트 2012』 등을 비롯해 다수의 공저가 있다. 한규희는 1967년생으로, 치바대학교 대학원 조경학 석사 학위를 받았다. 1994년부터 일본의 에디(EDY)조경설계사무소, 그락크(CLAC) 등에서 실무 경험을 익혔고, 일본 국토교통성 관할 연구기관인 도시녹화 기구의 연구원으로서 정책 업무 등에 참여해 10여 년간 근무해 오고 있다. 특히 도시의 공원녹지 5개년 계획의 3차, 4차를 담당했다. 일본 도쿄도 코토구 ‘장기계획 책정회’ 위원, 서울시 10만 녹색지붕 추진위원회 위원 등으로 활동하며 다양한 연구 논문과 업무 경험을 쌓았다. 현재 한국에서는 어번닉스 공동대표를 맡고 있으며, 한국과 일본을 오가며 활동 중이다. 여러 권의 단행본을 함께 감수하고 집필하면서 기술 보급에도 힘쓰고 있다.

[옥상녹화] 일본 옥상녹화 단상

1. 부도의숲 와카야마 싱구우의 천연기념물 와카야마켄和歌山県 싱구우시新宮{市의 도심부 한가운데에는 부도浮島의 숲이 있다. 정식 명칭인 ‘싱구우 등심초늪 부도 식물 군락’이 의미하듯, 일본에서 보기 드문이탄泥炭(토탄) 부도가 최대 규모로 자리 잡고 있고 특징적인 식물 군락이 자생하고 있어 천연기념물로 지정되었다. 이 부도는 학창 시절 어느 잡지에서 일본의 미스터리한 공간으로 소개된 기사를 통해 그 존재를 처음 알게 되었다. 사이타마켄埼玉県에서 멀리 떨어진 와카야마의 가장 구석진 곳에 있다고 들었을 때는 한번 가볼까 하는 생각은 엄두도 내지 못하고, ‘과연 죽기 전까지 가 볼기회가 있을까’라는 생각만 어렴풋이 했었다. 잡지 지면에 흑백의 선명하지 못한 사진으로 실린 부도는 실로 기분 나쁜 분위기를 풍기고 있어서 매우 강하게 뇌리에 남았다. 그 후 생각지도 않게 와카야마에서 일을 하게 되어 한번쯤은 가볼만한 거리에서 살게 되었지만, 와카야마역에서 특급 전철로 편도 3시간 이상이라는 거리가 의외로 큰 벽이 되어 오늘까지 좀처럼 보러 갈 기회를 마련하지 못했다. 그래서 이번에 싱구우 조사가 정해졌을 때, 부도의 숲과 조후쿠徐福 무덤 시찰을 가장 먼저 스케줄에 넣었다. 사전에 조사를 좀 해보니, 조후쿠 관련 시설은 현지에서도 힘을 써 정비하고 있는 것 같았고 자세한 정보도 얻을 수 있었다. 하지만, 부도는 관련 정보가 너무 적어서 좀 신경이 쓰였다. 실제로 현지인들에게 물어 봐도 “그러고 보니 어릴 적에 견학하러 간 적은 있어요” 정도의 반응만 접할 수 있었다. “일본에서 유일무이한 미스터리한 장소여서 전부터 한번 가보고 싶었습니다”라고 이야기하면 “그래요”라고 불가사의하다는 표정으로 쳐다보았다. 현재 부도의 숲은 싱구우시의 제대로 된 관리하에 놓여 있으며, 전체가 난간으로 둘러싸여 있어 안내소 입구로만 들어갈 수 있다. 입장료가 1,000원이지만 역에 있는 시의 관광안내소에서 받을 수 있는 관광지도에 1,000원 할인권이 붙어 있어 이것을 잘라 관리인 아저씨에게 건네주면 1,000원-1,000원=0원이 된다. “1,000원 할인이니까 공짜입니다”라고 들었을 때는 깜짝 놀랐지만 싱구우시의 의도라 생각하고 많이 활용하기로 했다. 야마다 히로유키는 치바대학교 환경녹지학과를 졸업하고 동 대학원 원예학연구과와 자연과학연구과 박사 과정을 수료했다. 도시녹화기술개발기구 연구원, 와카야마대학교 시스템공학부 부교수를 거쳐 현재 오사카부립대학교 대학원 생명환경과학연구과 교수로 재직 중이다. 국토교통성의 선도적 도시 형성 촉진 사업과 관련한 자문위원, 효고현 켄민마을 경관 수준 녹화사업 검토위원회 위원장, 사카이시 건설국 지정 관리자 후보자 선정위원을 역임했다. 일본조경학회 학회상을 수상한 바 있으며, 『도시 녹화의 최신 기술과 동향』, 『도시환경과 녹지-도시 녹화 연구 노트 2012』 등을 비롯해 다수의 공저가 있다. 한규희는 1967년생으로, 치바대학교 대학원 조경학 석사 학위를 받았다. 1994년부터 일본의 에디(EDY)조경설계사무소, 그락크(CLAC) 등에서 실무 경험을 익혔고, 일본 국토교통성 관할 연구기관인 도시녹화 기구의 연구원으로서 정책 업무 등에 참여해 10여 년간 근무해 오고 있다. 특히 도시의 공원녹지 5개년 계획의 3차, 4차를 담당했다. 일본 도쿄도 코토구 ‘장기계획 책정회’ 위원, 서울시 10만 녹색지붕 추진위원회 위원 등으로 활동하며 다양한 연구 논문과 업무 경험을 쌓았다. 현재 한국에서는 어번닉스 공동대표를 맡고 있으며, 한국과 일본을 오가며 활동 중이다. 여러 권의 단행본을 함께 감수하고 집필하면서 기술 보급에도 힘쓰고 있다.