연재를 시작하며

‘100장면으로 재구성한 조경사’(2014년 1월호~2016년 12월호) 연재 이후 벌써 여러 해가 지났다. 시간은 정말 쏜살같다. 나이가 들수록 가속이 붙는지 살은 더욱 빨리 날아간다. 살이 과녁에 가서 꽂히기 전에 다시 연재를 시작해 본다.

이번 연재의 제목은 “우먼스케이프(womanscape): 여인의 풍경”이다. 필자가 여자라서 여성만을 편들자는 건 아니다. 100장면 이야기를 엮는 과정에서, 그리고 식물적용학 강좌에서 뛰어난 디자이너의 삶과 작품 세계를 조명하는 동안, 20세기 초에 활동한 멋진 여성을 여럿 만났다. 그들은 물론 소수였다. 대세에는 역행하고 싶고, 그에 밀리는 사람들을 옹호하고 싶은 건 필자의 천성 탓일 것이다. 그래서 조경과 정원의 역사를 연구하는 과정에서 만난 소수의 여성에 관한 관심을 키워 왔다.

지금 21세기에는 조경과 정원 분야에 종사하는 여성 비율이 매우 높다. 새내기들에겐 생소한 얘기겠지만, 백 년 전 조경계에 여성이 처음 등장했을 때는 화젯거리였고 그때 그 여성들에게는 ‘남성이 주도하는 세계에서 뜻을 관철하여 두각을 나타낸’이라는 수식어가 따라다녔다. 그들은 인정받기 위해 남성 동료에 비해 배 이상의 노력을 기울여야 했다. 편견에도 많이 시달렸다. 예를 들어 독일의 칼 푀르스터(Karl Foerster)는 거의 성인 대접을 받지만, 그의 딸 마리안네(Marianne Foerster)는 뛰어난 조경가였음에도 사람들은 그의 직업이 ‘칼 푀르스터의 딸’인 줄 안다. 최근에는 유럽 최초의 여성 조경가 헤르타 함머바허(Herta Hammerbacher)에 관해 “그 여인이 요리를 잘 못했어”라고 험담하는 건축가를 만난 적이 있다. 옆에 있던 그의 아내(조경가)가 탕 소리가 나게 탁자를 내려치며 그따위 소리하면 이혼하겠다고 으름장을 놓자, 그는 얼굴을 붉혔다.

조경과 정원 전문가 외에도 문장가, 화가로서 정원을 가꾸고 풍경을 노래한 유명한 여성이 적지 않다. 그러므로 분위기를 바꿔 그들의 이야기로부터 시작하려 한다. 그들의 이야기를 각각 ‘문학가의 정원’과 ‘화폭에 담은 정원’으로 묶어서 담아내면 좋지 않을까? 한편, 정원을 탐구의 대상으로 보았던 여성들도 있어 이들을 한 그룹으로 묶어 보려 한다.

물론 전문 여성들의 비중이 큰 것은 두말할 필요 없다. 이들은 다시금 ‘정원사, 정원 디자이너, 식재 디자이너’를 한 그룹으로 묶고, 조경가들은 ‘개척의 시대’와 그 이후의 ‘표현주의의 시대’로 크게 나누려 한다. 20세기 초에 머물지 않고 현재 중견으로 자리 잡은 1970년대생의 작품 세계까지 살펴볼 예정이다.

근 백년 전에 여성이 조경계에 등장했다고 한다면 그 이전 시대에는 정말 아무도 없었을까? 사실 그 이전의 정원은 왕족과 귀족, 지배층의 영역이었다. 지배층에 속했던 여군주나 왕비, 고위 귀족 부인들이 정원 역사에 더러 이름을 남겼다. 도시계획과 건설 사업, 토목과 조경 사업 역시 군주들의 과업이었다. 그리고 그 과업에 충실한 여성들이 있었던 것이다. 앞으로 보게 되겠지만 흠 잡히지 않고 권좌를 지키기 위해 더욱더 열심이었다.

먼저 프리퀄 개념으로 네 명의 여군주를 선발해 그들의 활약상을 전하고자 한다. 지금까지는 해외의 소식을 주로 전했지만, 이번에는 한국의 여성들과도 함께한다. 시대순으로 우선 고대 이집트의 핫셉수트(Hatshepsut) 여왕의 이야기를, 그다음 첨성대를 비롯하여 사찰과 능의 건설로 서라벌 도시축을 완성으로 이끈 선덕여왕 이야기를, 이어 프랑스 르네상스 왕실에서 이탈리아 여성으로 고생깨나 했던 카테리나 데 메디치(Caterina de' Médicis)의 이야기를, 그리고 계몽주의 시대로 넘어가 바이로이트 공국의 왕비 빌헬미나(Wilhelmina)의 이야기를 전하려 한다. 빌헬미나는 남편이 사망한 뒤 그 역할을 넘겨받아 역량을 발휘했다.

![[크기변환]wof01.jpg](http://www.lak.co.kr/data/ebook_content/editor/20250102171614_srtglbag.jpg)

1부 여인천하, 여군주들의 풍경

첫 번째 이야기: 고대 이집트 핫셉수트 여왕(기원전 15세기)

2021년에 ‘듄Dune’이란 영화가 엄청난 모래바람을 몰고 왔었다. 사막에서 벌어지는 이야기여서 보는 동안 갈증에 시달렸던 기억이 엊그제 같은데 벌써 3년이 지났다. 듄 1편을 보면 주인공 폴이 새로 이주한 아라키스 궁전을 둘러보다가 정원에서 대추야자 나무에 물을 주는 남자를 만나는 장면이 있다(43분부터). 하필 그 장면이 인상에 남는 건 직업병일 것이다. 이집트에서 보았던 숱한 대추야자 나무와 핫셉수트 여왕의 장제전이 떠올랐었다. 감독이 여왕의 장제전을 보고 영감을 얻은게 아닐까라는 생각이 저절로 들었다.

사실 나는 이집트에 가기 전부터 핫셉수트 여왕에게 매료됐었다. 『서양정원사』에서 처음 만난 인물이다. 고대 이집트 편에 반드시 언급되는 여왕, 정확히 말하자면 여성 파라오였다. 스스로 왕관을 쓰고 파라오가 된 창의적이고 담대한 여인이었다. 이집트의 여왕은 클레오파트라만 있는 줄 알았는데 알고 보니 클레오파트라(재위 기원전 51~30년)보다 천사백 년 이상 선조였다. 클레오파트라가 나라를 로마에 넘겨주어야 했던 비운의 여왕이었다면, 핫셉수트는 상하 이집트의 결속을 다지고 외세를 물리쳐 평정하고 나라를 번영으로 이끈 성공적 지도자로 높이 평가되고 있다. 그럼에도 남자의 독차지였던 왕조에 앉아 그리 편한 시절을 보내지는 않았다. 줄곧 자신을 증명해 보여야 했고 권위를 재삼재사 다져야 했다.

고대 이집트에서도 아들에게 왕위를 물려주어야 한다는 원칙은 다를 바 없었다. 이 원칙은 법전이 아니라 신화에 못을 박아 두었기 때문에 더욱 지엄했다. 핫셉수트는 그 신화를 어떻게 깼는지, 어떻게 깰 생각을 했는지 그것이 몹시 궁금했다. 알고 보니 그녀는 스스로 새로운 최고의 신을 추대하고 그의 딸이라 주장함으로써 새로운 신화를 만들어 기존의 신화를 깼다. 담대하고 용의주도했다.

핫셉수트는 투트모세(Thutmose) 1세의 딸이자 투트모세 2세의 왕비로서 성골 중의 성골이라 왕이 될 자격은 충분했지만 여자라는 것이 문제였다. 병약한 남편이 일찍 세상을 떠나자 파라오가된 어린 의붓아들 투트모세 3세의 섭정을 맡았다. 7년 뒤 아들을 밀치고 그의 왕좌에 앉았다. 정식으로 대관식을 치르고 아들을 공동 통치자라 칭했다. 그렇지만 종교와 정치는 핫셉수트가 독점하고 아들에게는 군사 책임을 맡겨 전장을 돌게 했다. 후궁의 아들로 태어난 투트모세 3세보다는 자신의 정당성이 더 높다고 생각했을지도 모르겠다. 혹은 자기 능력을 믿고 충분히 잘할 수 있다는 확신 속에서 왕관을 썼을 수도 있다. 그럼에도 제사장들의 동의 없이는 왕이 될 수 없었다. 핫셉수트는 본래 테베(Thebae), 지금 룩소르(Luxor)의 지역신에 불과했던 아문(Amun)을 최고의 신으로 추대하고 그를 모시는 테베 제사장들을 자기편으로 만드는 데 성공했다. 테베의 영향력이 점점 커지던 때였다. 아직 남편 투트모세 2세가 살아있을 때는 나서지 않고 조용히 뒷전을 지켰었다고 한다. 그러다가 어느 날 갑자기 권력욕이 도졌다기보다는 그녀의 여러 행적으로 보아 내심 오랫동안 치밀하게 계획한 흔적이 보이는데 아문 신에게 모든 것을 건 듯하다. 아문 신의 딸이라는 자신의 탄생 신화를 만들었다. 이런 식으로 자신의 신화를 만들어 홍보한 파라오는 핫셉수트가 처음이었다.(각주 1)아문 신이 “왕을 낳을 생각으로 아버지 투트모세 1세의 모습으로 화해 어머니와 동침하고 나를 낳았다. 그러므로 나는 왕이다”라는 서사시를 지어 장제전 벽에 가득 부조로 새겨 넣게 했다.

핫셉수트 장제전과 정원

그러나 물론 그 담대함 때문에 서양 정원사에서 언급되는 것은 아니다. 불모의 사막에 정원을 만든 공적 때문에 중요한 인물이 되었다. 그 정원은 아주 오래전에 사라지고 없고 지금은 나무를 심었던 구덩이와 연못 터 두 군데만 남아 있다. 핫셉수트가 사막에 나무를 심었다는 대목이 내게 큰울림을 주었다. 3,500년 전에 판 그 구덩이가 아직도 남아 있다는 소식에 그것을 보러 이집트에갔다고 해도 과언이 아니다.

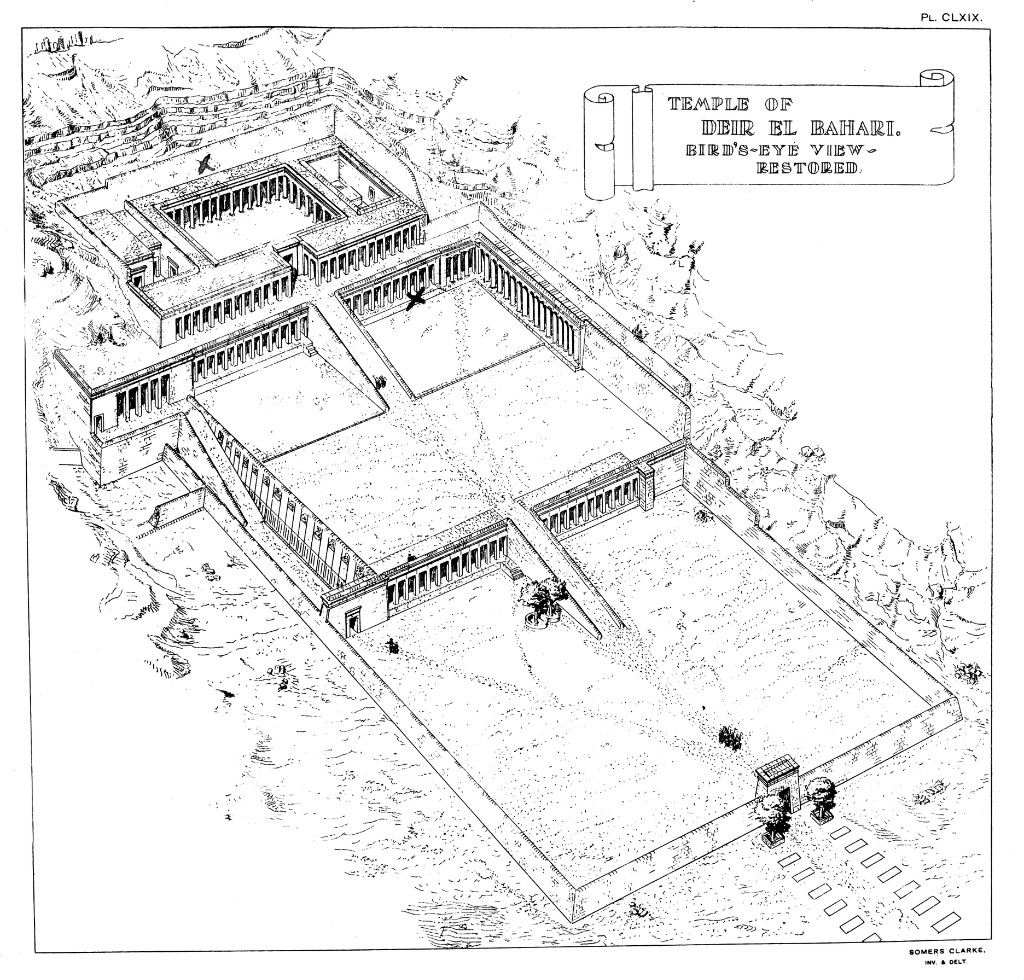

핫셉수트는 재위 초기부터 데이르 엘 바하리(Deir-el-Bahari) 언덕에 자신의 장제전을 건설했다. 삼단 테라스 형의 거대한 건축으로서 이집트 건축 중 가장 독창적이고 중요한 작품으로 평가된다.이집트 여행을 하면 반드시 가게 되는 곳이다. 나일강 서안 왕가의 계곡 가까이에 있다. 왕가의 계곡은 무수한 석묘가 모여 있는 곳이고, 데이르 엘 바하리는 파라오들의 제사를 모시는 장제전이 있는 곳이다. 한국의 현충사나 문묘 등에 해당할 것이다. 다른 점이 있다면 한국의 사당이나 문묘는 후세가 지어주는 데 반해 고대 이집트의 장제전은 각 파라오의 재위 기간에 미리 지어놓았다는 점이다. 대개는 재위가 시작되면서 바로 무덤과 장제전 축조 사업을 시작했다. 파라오들만 그런 것이 아니라 백성들도 태어남과 동시에 사후 세계를 준비했다. 이는 고대 이집트인의 사후 세계관에서 비롯된다. 죽으면 끝나는 것이 아니고 혼이 계속 살아간다는 믿음은 거의 모든 문화권에 있었지만, 이집트 사람들의 사후 세계는 매우 구체적이었다. 죽으면 배를 타고 나일강을 건너 서안으로 가서 사막의 엘쿠른(El-Qurn)산을 건너 저편에 존재하는 다른 세상에서 영원히 살아간다고 믿었다. 그런데 혼으로 살아가는 것이 아니라 이승과 똑같은 육신으로 살아간다고 믿었기에 미라를 만들었다. 면포가 칭칭 감긴 미라의 몸으로 사막의 석산을 넘어가는 것이 너무 고생스럽다고 여겼는지 산을 뚫어 석묘를 짓고 그곳에 미라를 안치했다. 석묘는 곧 서쪽의 다른 세상으로 가는 통로인 셈이었다. 당시의 이집트 사람들은 엘쿠른산을 살아서는 넘을 수 없는 장애로 여겼던 것 같다. 그리고 그 너머에 펼쳐지는 끝없는 죽음의 사막도 죽어서는 살아볼 만하다고 여겼을 것이다.

장제전

데이르 엘 바하리에는 세 개의 장제전이 있는데, 그중 핫셉수트의 장제전이 가장 잘 ‘복원’되어 멀리서도 그 웅장함이 압박해 들어온다. 붉은 석산을 수직으로 깎고 그 안에 건물을 앉혔다. 여왕 재위 7년에서 22년 사이에 건설됐다. 여왕의 무덤은 언덕 넘어 왕가의 계곡에 있으며 이곳은 오로지 여왕과 아문 신에게 제사 지내는 곳이다. 이로써 아문 신과 핫셉수트의 긴밀한 관계가 성립되어 아문이 핫셉수트이고 핫셉수트가 아문이라는 등식 하에 왕권의 신성함을 과시했다.

장제전은 나일강 서안에서부터 약 1km 정도 떨어져 있다. 지금은 관광버스 주차장도 있지만 당시에는 배를 타고 나일강을 건너 도보나 가마로 이동했을 것이다. 그때 이미 쭉 뻗은 대로가 닦여 있었다. 대로 양변에는 이집트에 비교적 흔한 아카시아(Acacia sp .)(각주 2)를 심었다는데, 지금은 그저 먼지 나는 사막길이다. 마침내 장제전의 거대한 마당에 들어서면 중앙축이 있고 그 양변으로 핫셉수트 형상의 스핑크스가 열 지어 있어야 맞는데 지금은 두 개만 남았다.

정원

스핑크스 행렬이 끝나는 곳에서 정원이 시작되었다. 길 양쪽에 대칭으로 T자형 연못을 두고 그 주위에 격자형으로 나무를 심었다. 이 정원의 핵심은 두 연못이다. 연못은 각각 길이 10m, 폭은 좁은 곳이 2.6m 넓은 곳이 6m다. 이런 T자형 연못은 이집트 정원에서 흔히 보는 형태다. 나일강에서 퍼온 점토를 바닥에 깔고 물을 댄 후 파피루스 등 수생 식물을 심었던 흔적이 발견됐다. 오리도 헤엄쳤을지 모르겠다. 이 파피루스 연못은 그저 연못이 아니라 풍요의 여신 하토르를 기리는 의식을 치르던 곳이다. 파피루스 수확 장면을 모방하고, 부메랑을 던져 새를 잡는 의식을 말하는데 이집트 건국 초기로부터 매우 중요한 종교적 의식이어서 여러 벽화에 묘사되어 있다.(각주 3)핫셉수트는 왕이기 이전 왕가의 여성으로서 하토르 여신의 화신이었고 그 때문에 여기에 파피루스 연못을 꾸며 풍요의 의식을 치렀을 것이다. 연못의 양쪽에서 발견된 구덩이는 모두 66개며 각 구덩이의 깊이는 3m나 된다. 어떤 나무를 심었었을까?

사막에 나무를 심기 위해 핫셉수트는 ‘미지의 나라 푼트’라는 곳으로 원정대를 보내 몰약나무(Commiphora myrrha) 와 유황나무(Boswellia sp .)를 31그루씩 수입했다고 전해진다.(각주 4)둘 다 이집트에서는 자라지 않는 나무다. 다만 이 나무에서 생산되는 몰약과 유황이 이집트인에게 절대적으로 필요할 뿐이다. 몰약과 유황은 그 많은 신전에서 매일매일 향을 피워 신들을 기쁘게 하려 필요했고, 특히 몰약은 그 이름이 말해주듯 약으로도 널리 쓰였으며 무엇보다 미라를 만들 때 필요했다. 그러나 모두 수입에 의존해야 했다. 핫셉수트 이전에도 여러 왕이 그 두 종의 나무를 들여와 번식시켜 보려 했지만, 기후 조건이 맞지 않아 모두 실패했다. 나무줄기에 상처를 내면 나오는 진이 굳어서 각각 몰약이 되고 유황이 되는 이 두 나무는 뜨겁고 건조한 기후가 필요하지만, 일정 기간 우기도 있어 주어야 한다. 이집트의 리비아 사막은 지구상에서 가장 건조한 곳으로 일 년에 평균 하루 비가 내리는, 아무것도 자랄 수 없는 곳이다. 기온도 아프리카 내륙에 비하면 낮은 편이다. 그런 곳에서 유독 핫셉수트가 심은 나무만이 살아남으라는 법은 없었다. 항공 사진을 보면 잘 알아볼 수 있는데 장제원의 규모에 비해 정원은 어처구니없이 작다. 그 큰 마당을 나무로 모두 채운다면 어느 정도 비율이 맞을 것이다. 그런 것을 모르지 않았을 텐데 굳이 왜 그곳에 연못을 파고 나무를 심었을까?

푼트 원정대 이야기

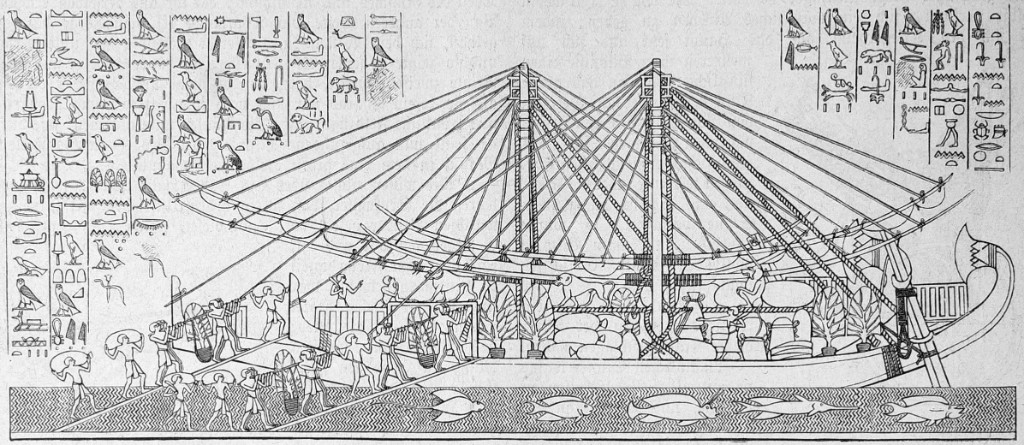

핫셉수트 장제전 2층 테라스의 좌측 열주실에 보면 ‘푼트 원정대 이야기’가 부조로 길게 새겨져 있다. 잘 알려진 바와 같이, 이집트의 부조는 그림과 함께 그 그림에 대한 설명을 상형문자로 함께 새겼다. 푼트(Punt)라는 곳에서 나무를 뿌리째 분에 담아 가져오는 장면이 유명해서 서양 정원사 책에 반드시 실린다. 이 부조 벽화는 엄청난 공을 들여 원정 경과를 소상히 묘사한 스토리 보드인데 많은 부분 훼손되어 19세기 말부터 현재까지 근 150년 동안 여러 나라의 여러 학자와 복원가가 달라붙어 해석하고 복원하는 중이다. 그러므로 푼트 원정에 관해서는 해마다 새로운 진실이 밝혀지고 있다. 지금까지의 연구 결과를 종합해 보면 이러하다.

푼트 원정은 아문 신이 핫셉수트 여왕에게 직접 지시한 일이라고 한다. “아문 신께서 짐에게 이르기를 신전에 정원을 꾸미라 하셨다. 그 뜻을 받들어 배 다섯 척을 지어 푼트에 원정대를 보냈다. …… 나무를 가져와 정원에 심어 가꾸었더니 잘 자라서 소들이 나무 밑에서 풀을 뜯었다”(각주 5)고 벽화에 기록되어 있다. 마지막 구절이 새빨간 거짓말이 아닌 것은 나무 구덩이가 증명해 준다.

오랫동안 사람들은 푼트가 어디에 있는지 몰랐다. 소말리아라는 설이 유력했는데 2020년에야 비로소 개코원숭이 세포 내 스트론튬의 동위원소를 분석해 확인됐다. 황금의 나라라 불렸던 푼트, 진귀한 나무와 황금과 애완용 개코원숭이도 선물하는 나라 푼트는 ‘아프리카의 뿔’이라 일컬어지는 지역, 즉 지금의 에리트레아와 에티오피아, 그리고 북서 소말리아 지역에 있었다고 결론이 났다. (각주 6)

여기서 주목할 것은 여러 정황으로 보아 이 원정의 우선 목적이 정원 조성이 아니라 종교적, 정치적 의도가 더 컸다는 해석이다. 장제전의 긴 벽을 푼트 원정 묘사에 할애한 것은 그만큼 그 일이 중요했다는 뜻이다. 지금의 관점으로 본다면 그깟 원정이 뭐 그리 대단했을까 생각할 수도 있는데, 당시 푼트에 가는 일은 대단한 모험이었다.

제례와 장례가 산목숨보다 중요했던 이집트 사람들의 유황과 몰약 소비량은 어마어마했다. 수입한 나무 62그루의 재배에 성공했다고 해도 그 수요를 채우기에 턱없었다. 그보다는 오히려 핫셉수트 여왕의 능력과 신심을 만방에 알리는 상징적 제스처였을 것이다. 오세훈 서울시장의 ‘정원도시’ 정책과 크게 다를 바 없는 것으로 보인다. 정원이 진심이 아니고 정치적 프로그램이었다. 현대의 정치가나 고대의 군주에게 정원이 진심이기를 기대하기는 어렵다.

푼트 원정은 꼬박 3년이 걸렸다. 당시 이집트에서 ‘아프리카의 뿔’로 가기 위해서는 우선 선박을 끌고 ―그래서 조립식으로 만들었다― 사막을 건너 홍해까지 가서 거기서 뱃길을 타고 내려가야 했다.(각주 7)죽을 게 뻔한 나무 62그루를 얻기 위해 그 험한 원정길에 2백 명을 보내지는 않았을 것이다. 그때 나무뿐 아니라 유황과 몰약 알갱이를 산더미처럼 가져 왔고 그외에도 숱한 보물을 가득 실어 왔다. 이는 선조 왕들이 정복 전쟁을 통해 얻었던 전리품을 능가하는 것이었다. 핫셉수트는 살상을 하지 않고 평화로운 방법으로 아문 신에게 바칠 어마어마한 물량의 보물을 구해옴으로써 자신의 역량을 증명해 보였다. 거기서 그치지 않고 아문 신의 향기라고 불리는 몰약으로 만든 향기로운 오일을 온몸에 발랐다고 한다. 이제 핫셉수트는 아문과 같은 향을 지님으로써 상징적으로 신과 동화되었고, “기쁨에 가득 차 상하 이집트를 영원히 통치할 것이다”(각주 8)라고 벽화에 기록함으로써 자신의 권력이 신격이며 아무도 넘볼 수 없다는 것을 신하들에게 알렸다. 이때부터 핫셉수트는 여인의 복장을 버리고 남자로 변신하기 시작했다.(각주 9)왜 끝까지 여자임을 지키지 않았는지에 관해 지금 3,500년이 지난 시점에 의문을 품는 건 적절치 않을 것이다.

핫셉수트는 재위 22년째 되던 해, 기원전 1457년 1월 14일 사망한 것으로 기록되어 있다. 탄생 연도가 불확실하므로 35세에 죽었다는 설과 45~60세에 죽었다는 설이 공존한다. 마침내 단독으로 군림하게 된 투트모세 3세는 이때 30세였다. 20여 년간 전장을 떠돌았기 때문인지, 핫셉수트가 죽은 뒤에도 정복 전쟁을 멈추지 않고 영토를 크게 확장한 명군으로 이름을 떨쳤다. 이는 핫셉수트 치세 기간에 부국강병을 이루었기에 가능한 일이었다고 평가되고 있다.

실은 이집트 학자들조차도 19세기 말까지 핫셉수트의 존재를 모르고 있었다. 산사태로 장제전이 묻혀버렸기도 했지만, 그보다는 그녀의 사후에 누군가 그녀의 흔적을 말살했기 때문이다. 벽화에서 그녀의 이름과 형상을 모두 쪼아내고 석상을 파괴하고 오벨리스크를 엎었다. 1860년경 장제전이 우연히 발견된 이후 핫셉수트의 존재가 드러나면서 서서히 비밀이 벗겨졌다. 학자들은 이 ‘기록 말살’을 열 받은 투트모세 3세의 소행이라고 생각했다. 그러나 마모된 자리를 조사한 결과 훨씬 뒤에 벌어진 일이었음을 알게 되었다. 이제 와서 누가 언제 왜 그랬을까를 알아내는 방법은 없는 듯하다. 한국 드라마 ‘선덕여왕’처럼 상상력의 힘으로 창작물을 만들어 볼 수는 있을 것 같다.

*각주

1. Walter Saller, “Hatschepsus”, GEO 7, 2002, pp.14~40.

2. 아카시아는 우리가 말하는 아까시나무(Robinia pseudoacacia)하고는 다르다. 아까시나무는 거짓아카시아나무라 불리기도 한다. 이집트의 아카시아는 나일강아카시아라고도 불리며 노란색의 둥근 털 방울 같은 꽃이 핀다. 예로부터 중요한 목재이며 약용으로도 쓰였다.

3. Arne Eggebrecht & Abdel Ghaffar Shedid, Das Grab des Nacht. Kunst und Geschichte eines Beamtengrabes der 18. Dynastie in Theben-West, Mainz: von Zabern, 1991, p.56.

4. 거의 모든 자료에서 몰약나무 혹은 유황나무 31그루를 수입한 것으로 서로 엇갈린 해석을 하고 있다. 심하게 훼손된 벽화의 상형문자를 복원해가며 해독하는 과정에서 오류가 있었을 것이다. 그리고 무엇보다도 고대 이집트인들 자신이 몰약과 유황의 이름을 혼동하거나 같은 이름을 썼다고 한다. Renate Germer, “Handbuch der altagyptischen Heilpflanzen”, Wiesbaden: Harrassowitz (Philippika, 21), 2008, pp.210, 230; Renate Germer, “Die Pflanzen und ihre Nutzung (des Altägypten)”, Christian Tietze , Ägyptische Gärten, 2011, p.145.

이 경우 상형문자 설명문보다 그림 자체에 해답이 있을 것으로 보인다. 벽화에 두 종의 나무를 분에 담아 옮기는 장면이 묘사되어 있다. 잎을 정교하게 하나씩 묘사한 나무는 유황나무, 나무의 윤곽과 가지만 표현한 나무는 몰약나무인 것으로 추정된다. 즉 각 나무의 특성에 맞게 묘사한 것이다. 그렇다면 몰약나무와 유황나무를 각각 31그루씩 수입했을 것이고, 장제원 마당에 66개의 나무 구덩이를 판 것도 이치에 맞는다.

5. Edouard Naville, The Temple of Deir el Bahari (Band 3): End of Northern Half and Southern Half of the Middle platform, London, 1898, p.17.

6. Patrick Wheatley, “Mummified Baboons Reveal the Far Reach of Early Egyptian Mariners”, eLife , 2020, pp.1~28.

7. Angelika Franz, “DAS SAGENHAFTE GOLDLAND PUNT”, Wissenschaft.de , 2011. 10. 18.

8. 5번 책, p.16.

9. 1번 글, p.38.

고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』, 『신의 정원, 나의 천국』, 『고정희의 바로크 정원 이야기』, 『고정희의 독일 정원 이야기』, 『100장면으로 읽는 조경의 역사』를 펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역 출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 20세기 유럽 조경사를 주제로 박사 학위를 받았고, 현재는 베를린에 거주하며 써드스페이스 베를린 환경아카데미 대표로 활동하고 있다.