조경의 자기 정의

그래서 도대체 2020년의 우리는 1858년의 센트럴 파크에서 얼마나 멀리 왔지? 조지 오웰이 1948년에 빅 브라더의 미래를 예측한 1984년도 벌써 한참이나 지났는데. 아니면 이제는 2009년의 하이라인이 픽처레스크를 우월하게 대체하는 새로운 도시 자연의 몽타주가 되었나?

아이러니하지만 대중 매체에서 자본주의의 위험을 가장 많이 경고했던 때는 그야말로 돈이 넘쳐흐르던 거품 경제 시대였다. 조경학과 학생들은 대학에 입학하고 나면 왠지 ‘조경은 나무 심는 것이 아니다’라는 자기 정의를 반복한다. 1990년대의 많은 작가 역시 조경의 인문학적 가치를 대변하기 위해 ‘조경은 도시의 무엇이다’라는 철학적 정의들을 반복하고 소모했다. 정말이지 아이러니한 일이 아닐 수 없다.

도시 자연 플랫폼의 구축

하물며 내게도 조경에 대한 자기 정의가 아무래도 필요할 것 같다. 컴퓨테이셔널 디자인을 다루는 연재 전반에 걸친 사상적 근거가 필요하기 때문이다. 그렇지 않으면 위키피디아에 디자인 프로그램들에 관한 서술을 나열하는 것 같은 지루한 연재가 될 것이다. 참으로 주관적이고 단순한 정의일 테지만 왠지 충분히 따분할 정도로 길게 서술해야만 할 것 같다. 정말 아이러니하다. 대개 7만 년 전의 인지혁명, 1만2천 년 전의 농업혁명, 그리고 5백 년 전의 과학 혁명을 인류의 근대 문명을 만든 3대 혁명이라고 말한다. 요약하면, 인류가 곡물을 먹는 정주 생활을 시작한 뒤 코페르니쿠스나 뉴턴 같은 사람들이 역사의 스타로 등장하고 나서야 비로소 도시다운 도시가 완성됐다는 의미다. 그리고 역설적으로 바로 그 때문에 도시 자연(urban landscape)이 다시 필요하게 됐다. 자연 선택과 먹이 사슬의 순리를 거부하고 많은 종에게 고통과 멸종을 선사한 뒤 인공적 도시를 만드는 과정에서 자연을 너무나 배제했기 때문에.

하지만 아무리 도시가 더 나은 안락과 안전을 보장한다고 하더라도, 우리의 오랜 유전자는 여전히 자연을 삶의 터전으로 원하고 있다. 따라서 어쩔 수 없이 인위적 자연(fake nature)을 다시 만들 수밖에 없는 거다. 하지만 어떻게? 처음에는 별 요량이 없으니 그저 있는 그대로를 모방한 픽처레스크 스타일로 만들었겠지. 그렇게 영웅 센트럴 파크가 탄생했다. 여기서 멈췄다면 조금 시시해도 모두에게 행복한 결론으로 끝났을지도 모르지만, 대체로 사람들은 돈이 될 만한 것들을 학문이나 예술로 포장해서 상품화하기 마련이다.

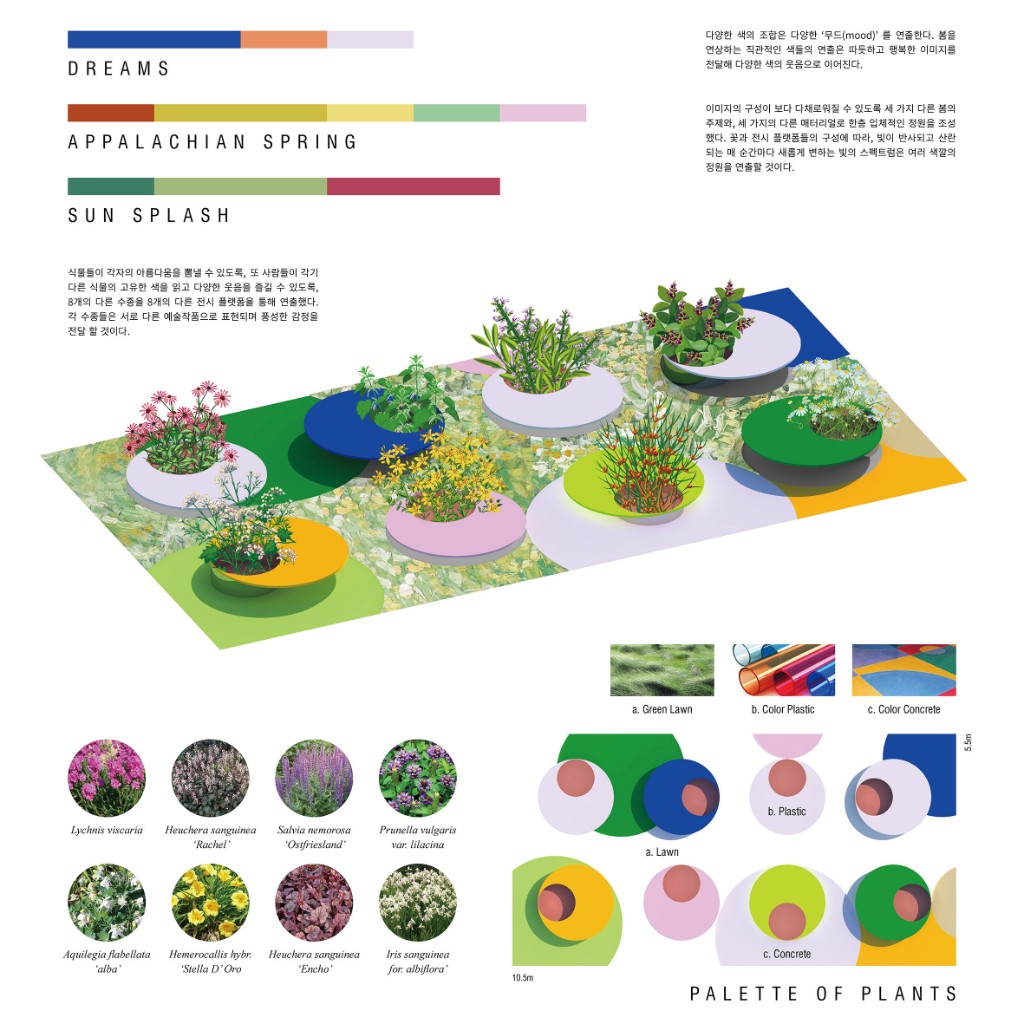

그래서 나는 현대 조경은 바로 이 가짜 자연(fake nature)을 도시에 만들기 위한 ‘플랫폼’을 구축하는 일이라고 생각한다. 아주 주관적이지만 간단하지 않나? 랜드스케이프 아키텍처(landscape architecture)라는 복합 명사를 그럭저럭 잘 해석하고 있지 않나? 그리고 그 플랫폼을 다양한 방식으로 디자인하며 새로운 스타가 될 기회를 남몰래 노리고 있는 거다(그림 1, 2). 하이라인이 조경의 플랫폼을 흙에서 산업 유산으로 옮겨왔던 것처럼. 하버드 GSD가 학생들에게 해수면 상승을 막는 탄력적인 플랫폼(그림 3)을 만들라며 그래스호퍼(Grasshopper)로 괴롭히는 것처럼 말이지. 결론적으로 그래서 정말이지 무슨 말을 하고 싶냐면, 배치도(layout)가 아니라 건축(architecture)으로 이해해야 한다는 거다. ...(중략)...

* 환경과조경 382호(2020년 2월호) 수록본 일부

나성진은 서울대학교와 하버드 GSD에서 조경을 전공했다. 한국의 디자인 엘, 뉴욕의 발모리 어소시에이츠(Balmori Associates)와 제임스 코너 필드 오퍼레이션스(JCFO)에서 실무 경험을 쌓았고, West 8의 로테르담과 서울 지사를 오가며 용산공원 기본설계를 수행했다. 한국, 미국, 유럽에서의 다양한 경험을 바탕으로 귀국 후 파트너들과 함께 얼라이브어스(ALIVEUS)라는 대안적 그룹을 열었다.