고작 석 자, 길지도 않은 내 이름은 사람들의 머리를 곧잘 어지럽힌다. 이름을 말하면 되묻는 사람도 여럿이고, 때때로 사물함이나 명단에 김무아, 김보아 등 낯선 글자가 적히기도 했다. 유치하기 짝이 없는 초등학교 시절에는 성 하나만 바꾸면 온갖 별명이 완성됐다. 그래도 이름은 나를 구성하는 것 중 단연 마음에 드는 요소다. 지극히 평범한 나를 흔하지 않은, 오롯이 유일한 사람처럼 느껴지게 한다. 엄마에게 이름에 얽힌 일화 하나를 듣고 난 후에는 그 애정이 더 각별해졌다. 하마터면 내가 김일심, 김진심으로 살아갈 뻔했다는 것. 당시에도 촌스럽게 느껴졌다는 그 석 자는 무려 작명소에서 비싸게 모셔 온 글자들이었다. 다행히 할아버지의 불같은 호통(제정신이냐는)에 마음을 하나로 모은다는 의미는 같지만, 그 어감은 확연히 다른 지금의 이름을 갖게 됐다. 아쉬움은 없지만 가끔 김일심, 김진심이 된 나를 상상해본다. 분명 그 또한 똑같은 알맹이를 가진 나일 텐데, 지금과는 전혀 다른 삶을 살았을 거라 자신하게 된다.

말과 글이 그렇듯 이름에도 분명한 힘이 있다. 이름을 부르면 하나의 몸짓에 지나지 않던 누군가가 꽃이 되기도 하고(김춘수, ‘꽃’), 엑스트라에 지나지 않던 캐릭터가 자신의 존재를 자각해 시나리오에 휘둘리지 않고 스스로 이야기를 이끌어 나가기를 소망하게 만든다(MBC, ‘어쩌다 발견한 하루’). 세상의 온갖 사물에 이름이 있지만, 서로의 존재를 이름으로 불러 확인하는 사람에게는 그 의미가 유독 크다. 시인 오은은 『나는 이름이 있었다』(2018)에 수록된 서른두 편의 연작시를 통해 ‘불리는 이름’의 중요성을 이야기하기도 했다. “무인 공장에 내가 있었다. 무인 공장인데 내가 있었다. 무인 공장인데 내가 있는 것이 유일하게 습득한 기술이었다. 어느 날에는 스위치를 켜는 심정으로 불쑥 내 이름을 발음해보았다. 무인 공장과는 달리, 나는 이름이 있었다. 무인 공장과는 달리, 나는 사람이었다.”1

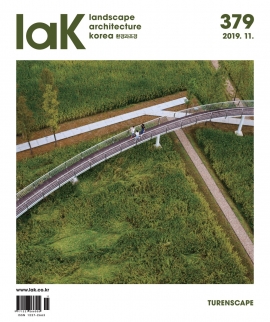

그만큼 제대로 부르는 일이 얼마나 중요한지 알기에, 이번 특집을 통해 우리에게 익숙해진 이름에 작별을 고한다. 오랜 시간 영어권 표기를 따라 불려온 콩지안 유(Kongjian Yu), 투렌스케이프(Turenscape)를 유쿵졘(Yu Kongjian)과 투런스케이프로 바로잡는다. 당장은 낯설겠지만 영영 가까워질 수 없을 것 같던 비니 마스(Winy Maas)(오랜 기간 위니 마스라 불렸다)에 친숙해졌듯, 유쿵졘과 투런스케이프가 금세 당연해질 것이라 기대한다. 중국어를 배운 이는 투런이 땅土(tu)과 사람人(ren)의 합성어라는 사실을 눈치 채고, 그들의 설계 철학을 남들보다 빨리 이해할 수 있을지도 모른다.

이름에 대해 생각하며 특집을 살피다보면 발을 거는 문단이 하나 있다. “젊은 세대는 조경학에 대해 제대로 이해하고 있을지 모르지만, 기성 조경가와 일반 대중 대부분은 조경학을 간단한 원예, 즉 정원을 꾸미는 일로 여긴다. … 이는 학과에 대한 정의에서 비롯된 일이기도 하다”(“조경, 세상을 움직이는 힘”, p.100) 유쿵졘의 말에 따르면 중국에서 조경학과는 흔히 환경예술 또는 원림설계학과로 일컬어진다. 그는 “원예가 개인이 만든 정원이라면, 원림은 사람과 땅 사이의 갈등, 사람들의 이용 행태를 고려해 자연 네트워크를 추구하는 일”이라며 교육에 앞서 원예와 원림 설계가 무엇인지 정확히 정의내리고, 이에 따라 낡은 학과 체계를 개혁해야 한다고 말한다. 몇 차례 한국 조경계에 제기된 조경이 랜드스케이프 아키텍처(landscape architecture)의 번역어로 적당한지에 대한 논의가 떠오르는 대목이다. 조경에 대한 인식이 전보다 넓어졌다지만 여전히 내 주변 사람들은 식물과 나무를 다루고 정원을 꾸미는 일 정도로 생각한다. 현재의 명칭은 조경이 다루는 범주를 직관적으로 보여주지 못한다. 조경은 과연 그 알맹이를 보여주기에 적합한 이름인가.

사실 이 물음은 다음달 ‘이달의 질문’에 관한 예고이기도 하다. 2019년 한 해를 마무리하는 지면에 많은 독자의 생각이 담기기 바라며 놓는 덫이다. 회색 코끼리 생각을 하지 말라고 하면 회색 코끼리가 더 생각나듯, 당신은 이제 싫어도 이 질문을 계속 떠올리게 될 것이다. 올가미에 걸린 이들이 다채롭고 새로운 의견으로『 환경과조경』의 문을 두드리기를 기다린다.

각주 1.오은, ‘무인공장’, 『나는 이름이 있었다』, 아침달, 2018, p.76.