언제부턴가 나는 일을 시작하기에 앞서 의심하는 습관이 생겼다. 표면적인 요구사항들이 언제나 내가 진정 해주기를 바라는 일들을 의미하지도 않는다. 더 난감한 사실은 그들도 대부분 정확히 스스로 무엇을 원하는지 모른다는 점이다. 그래서 나는 나에게 요청된 다른 이의 욕망은 역설적으로 내가 그 욕망을 다시 정의해야만 충족시킬 수 있다는 사실을 깨닫게 되었다. 어차피 모든 욕망은 결국 타인의 욕망이기 때문에. 언제나 그렇듯 모호한 요구 사항들을 쏟아내지만 정작 본질은 어디론가 미끄러져서 혀끝에서만 맴도는 지침서를 두어 번 읽어보았다. 이 공모전이 요구하는 바는 세 가지라고 결론 내렸다. 광장, 상징, 현실. 그리고 실상 별다른 연관성도, 인과 관계도 없는 이 세 가지를 애초부터 하나였던 것처럼 엮을 것.

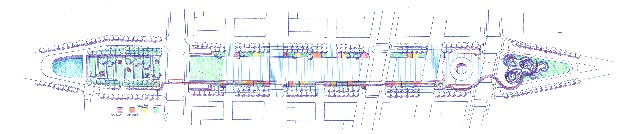

첫째, 광장을 만들어야 한다. 광장은 우리에게 낯설기 때문에 어려운 공간이다. 우리는 광장을 가져본 적이 없다. 서구의 전통에서 광장은 도시의 정체성, 또는 정치적, 경제적, 종교적 권력의 가장 설득력 있는 자기표현의 공간이었다.1 반면 수도 외에는 어떠한 도시적 정체성도 용납하지 않았던 우리의 중앙집권적 유교 문화에서는 광장은 존재할 필요가 없는, 아니 존재해서는 안 되는 공간이었다.2 그래서 우리의 도시에서 광장은 어색한 공간이며 끊임없이 우리에게 친숙한 다른 종류의 공간으로 대체되기를 요구받는 공간이다. 다른 한편으로 광장은 비어있는 공간이기 때문에 어려운 공간이다. 우리는 디자인이란 본질적으로 무엇인가를 채우는 행위라고 교육받고 그러한 실천을 해왔다. 공간을 채우는 일을 업으로 삼아온 사람에게 채우지 않아야 하는 공간을 만든다는 것은 일종의 자기모순이다. 그래서 그랬는지도 모르겠다. 여러 팀이 모여 미팅을 했을 때 판이하게 다른 디자인과 생각들이 나왔지만 하나의 공통점은 있었다. 채워진 생각과 안. 그릇을 만들어야 하는 데 모두가 속이 꽉 찬 입방체를 만들고 있었다. 나는 광장의 본질은 비움이며, 채움의 논리가 비움을 압도하는 순간 더 이상 광장은 광장이 아니라고 생각했다. 하지만 나에게 이 자명한 사실을 다른 이들에게도 자명하게 만드는 일은 생각보다 어려운 일이었다.

김영민은 1978년생으로, 서울대학교에서 조경과 건축을 함께 공부하였고 이후 하버드 GSD에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국의 SWA Group에서 6년간 다양한 조경 설계와 계획 프로젝트를 수행하면서 USC건축대학원의 교수진으로 강의를 하였다. 동시대 조경과 인접 분야의 흐름을 인문학적인 시각으로 읽어내는 데 관심이 있으며, 설계와 이론을 넘나드는 다양한 활동을 펴나가고 있다. 역서로 『랜드스케이프 어바니즘』이 있으며, 『용산공원』 외에 다수의 공저가 있다.