기사리스트

- [떠도는 시선들, 큐레이터 뷰] 타이페이의 도시재생

- 20세기 초 일본의 식민 지배를 받은 두 나라, 대만과 한국, 그리고 두 나라의 수도 타이페이와 서울은 일본에 의해 강압적으로 근대화를 맞이했다. 일제의 통치 하에서 서구의 건축 양식을 받아들인 두 도시의 근대 풍경은 흡사한 부분이 많다. 오늘날 서울과 타이페이의도시 풍경은 얼핏 보기엔 비슷해 보이나, 건물의 입면을 찬찬히 들여다보면 두 도시에 담긴 시간의 격차가크게 다가올 것이다. 스펙터클한 고층 건물이 화려하게 거리를 장악한 서울에 비해, 타이페이에서는 근대기에 지어진 건물뿐만 아니라 낡은 건물을 거리에서 흔하게 볼 수 있기 때문이다. 서울에 대해 변명하자면 우리에게는 한국전쟁이라는 폐허의 시간이 있었다. 뿐만 아니라 도시 개발에 대한 욕망으로 노후한 건물들을 쉼 없이 철거하기도 했다. 그리하여 우리에게 근대란 도시속의 삭제된 페이지마냥 드문 흔적으로 자리한다. 반면 타이페이에는 남루한 옛 건물들이 길거리 곳곳에 남아 두 도시 사이의 차이를 더욱 극명히 드러낸다. 우리에게 철거 대상인 건물들이 타이페이에서는 골조가 낡은 채로, 먼지가 수북이 쌓인 채로, 빈 채로, 때로는 쓰러지지 않을 정도의 가설 지지대만으로 유지된다. 방치게는 한국전쟁이라는 폐허의 시간이 있었다. 뿐만 아니라 도시 개발에 대한 욕망으로 노후한 건물들을 쉼 없이 철거하기도 했다. 그리하여 우리에게 근대란 도시속의 삭제된 페이지마냥 드문 흔적으로 자리한다. 반면 타이페이에는 남루한 옛 건물들이 길거리 곳곳에 남아 두 도시 사이의 차이를 더욱 극명히 드러낸다. 우리에게 철거 대상인 건물들이 타이페이에서는 골조가 낡은 채로, 먼지가 수북이 쌓인 채로, 빈 채로, 때로는 쓰러지지 않을 정도의 가설 지지대만으로 유지된다. 방치된 옛 건물들은 현대와 근대 사이의 풍경을 오버랩하며 타이페이만의 독특한 도시 풍경을 구성한다. 그 배경에는 타이페이를 도시문화적으로 재생시키고자 하는 정부 기관, 재단, 대안 공간, 소규모 예술가 그룹, 액티비스트 등 다양한 문화·예술 활동이 있다. 심소미는 독립 큐레이터이며 미술과 건축 관련 글을 쓰고 있다. ‘신지도제작자’(송원아트센터, 2015), ‘모바일홈 프로젝트’(송원아트센터, 2014), ‘Hidden Dimension’(갤러리 스케이프, 2013) 등 다수의 전시를 기획했다. 갤러리 스케이프 책임큐레이터, 갤러리킹 공동디렉터, 보충대리공간 스톤앤워터 큐레이터로 활동했다. 2015년 동북아시아 도시 리서치(예술경영지원센터 후원)를 진행했으며, 2016년 난지창작스튜디오 연구자 레지던시에 입주해 활동 중이다.

- [시네마 스케이프] 하트 오브 더 씨

- 구글 지도가 등장하기 전까지만 해도 종이 지도는 여행의 필수품이었다. 종이 지도와 나침반을 단숨에 대체한 구글 지도의 가장 큰 장점은 내가 어디에 있는지를 정확하게 알려준다는 점이다. 아무리 낯선 장소에 던져지더라도 나의 좌표만 알면 불안하지 않다. 어디서든 다시 시작할 수 있고 새로운 계획을 세울 수도 있다. 해양 모험담을 그린 영화 ‘하트 오브 더 씨’는 좌표를 잃고 망망대해에 표류하면서 언제 다가올지 모르는 고래의 공격에 노출된 인간의 모습을 그린다. 표류나 고립을 다룬 영화는 많다. 이부류의 영화는 대개 거대한 자연에 비해 인간의 존재가 얼마나 하잘것없는지 깨닫게 해 준다. 그러나 이번 영화의 특별한 점은 자연을 초월한 존재인 고래에 있다. 영화는 인간이 고래를 만나기 전, 그리고 거대한 흰 고래에게 완벽하게 TKO패 당한 이후의 두 상황으로 나뉜다. 이 영화는 허먼 멜빌의 소설 『모비딕』의 바탕이 된 실화를 그리고 있다. 생활고를 겪는 소설가 허먼 멜빌이 이야기를 듣기 위해 먼 길을 마다치 않고 한 남자를 찾아오면서 영화가 시작된다. 1800년대 초에 고래잡이는 기름을 얻기 위한 중요한 산업이었다. 야심 차게 항해를 시작한 포경선 에식스 호는 거대한 고래의 공격을 받아 침몰하고 94일간의 표류 끝에 소수만 살아남는다. 생존자 중 한 명이었던 남자는 멜빌의 간청에 못 이겨 지옥 같았던 체험담을 들려준다. 4D로 보았으면 멀미가 날 뻔 했다. 2D로도 심하게 흔들리는 배에 탄 것 같은 다이나믹함을 충분히 체감할 수 있다. 거대한 돛을 올리는 장면, 바람에 맞서 바닷물이 얼굴로 튀고 고래의 몸짓에 배가 산산조각이 나는 스펙터클은 그 자체로 공감각적인 쾌감을 준다. 서영애는 ‘영화 속 경관’을 주제로 석사 학위를 받았고, 한겨레 영화 평론 전문 과정을 수료했다. 조경을 제목으로일하고 공부하고 가르치고 있으며 영화를 삶의 또 다른 챕터로 여긴다. 영화는 경관과 사람이 구체적으로 어떻게관계 맺는지 보여주며 인문학적 상상력을 풍부하게 만들어주는 텍스트라 믿고 있다.

- [100 장면으로 재구성한 조경사] 헤라클레스의 모험

- #69 헤라클레스, 올림피아에 가다 헤라클레스는 고대 그리스가 낳은 영웅 중에서 가장 복잡하고 긴 신화를 가졌다. 알고 보면 인류 문화 최초의 연작물 주인공이기도 하다. 구조적으로 볼 때 그의 신화는 현대의 제임스 본드 시리즈, 혹은 본 시리즈(본 아이덴티티 등) 등과 많이 닮았다. 하나의 영웅을 두고 이야기를 자꾸 만들어 낸 것이다. 기원전 800년경 처음 언급되기 시작해 이후 수백 년 동안 수없이 작가가 교체되었고 주인공 헤라클레스의 캐릭터 역시 많은 변화를 겪었다. 그는 ‘살아있는 병기, 문제 해결사’라는 특수 임무를 띠고 세상에 나타난 모든 영웅의 선조이기도 하다. 타이탄들과의 전쟁을 준비하기 위해 제우스가 특별히 계획하여 낳은 아들이었는데, ‘인간의 아들’만이 타이탄을 죽일 수 있다는 예언이 있었기에 정실 부인을 놔두고 어느 인간 여성의 몸을 빌려 탄생시켰다. 그 때문에 제우스의 아내 헤라 여신이 헤라클레스를 몹시 미워하여 평생 괴롭혔다. 툭하면 정신착란증을 내려 보내 발작하게 만든 것이다. 이렇게 그는 초인간적인 힘과 능력을 가지고 있으면서도 고통과 고뇌에 시달리던 불완전한 영웅이었다. 그것이 오히려 사람들을 매료시켰던 것 같다. 그런점에서는 오히려 제이슨 본과 유사하다. 슈퍼맨, 배트맨뿐만 아니라 이제는 제임스 본드까지 만화적 완벽성을 버리고 점차 개인사를 지닌 인간적 캐릭터로 변하고 있는 추세다. 말하자면 헤라클레스의 모습과 점점 닮아가고 있는 것 이다. 생각할수록 그리스 신화는 21세기에도 따라잡기 어려운 모던함과 심오함을 지니고 있다. 타이탄과의 전쟁을 위해 특별 제조된 비밀 병기였음에도 불구하고 막상 타이탄 전쟁에 대해서는 신화 속에서 잠깐만 언급된다. 임무를 마친 뒤 신화 속을 걸어 나와 유유히 사라져버려야 마땅했겠으나 사람들이 그를 보내주지 않았다. 그의 진짜 커리어는 그 다음부터 본격적으로 시작된 것이다. 현대의 연작물은 우선 상업적 이익 때문에 만들어질 것이다. 고대에 헤라클레스 시리즈가 계속 만들어졌던 이유는 일차적으로 건국 신화를 만들기 위해서였다. 수많은 도시 국가들 사이에서 헤라클레스를 건국 시조로 삼는 것이 유행했던 것 같다. 그래서 그는 모험을 겪고 문제를 해결하는 사이사이 아들도 무수히 낳아야 했다. 흑해 연안에서 아프리카 북부 해안에 이르기까지 헤라클레스의 아들 누구누구가 세웠다고 주장하는 나라들이 속속 나타났으며 그 덕에 헤라클레스의 신화는 눈덩이처럼 부풀어갔다. 그의 신화는 공간뿐만 아니라 시간도 초월하여 르네상스와 바로크를 거쳐 프랑스혁명까지 이어졌다. 그러다가 컴퓨터의 시대가 오면서 게임의 주인공으로 등장했다. 이렇듯 세상에서 가장 긴 시리즈의 주인공으로서 헤라클레스는 수 없는 일화를 만들기 위해 지구를 몇 바퀴 돌고 지하 세계는 물론 파라다이스까지 다녀왔다. 그러니 정원에 연루된 것도 하등 이상할 것 없다. 별로 잘 알려지지 않은 사실인데, 헤라클레스는 어린 시절, 신분과 임무에 걸맞은 특수 교육을 받았다. 당시의 교육이라면 우선 신체 훈련을 뜻한다. 레슬링, 복싱, 수영, 활쏘기를 배웠고 나중에는 마차 경주도 배웠다는데1 이쯤에서 이야기에 혼선이 온다. 그가 마차 경주를 고안해냈다는 주장도 있기 때문이다. 그가 받은 교육 과목은 최초의 올림픽경기 종목과도 일치한다. 아닌 게 아니라 헤라클레스는 올림픽 경기의 수호신이기도 했다. 언제 틈이 났는지 모르겠지만 매일 새벽 경기장에 나가 연습을 했다고도 전해진다. 연습하기 전에 우선 바닥을 뒤덮은 아칸투스를 벌초했다는 이야기도 있다.2 헤라클레스가 운동 연습을 하던 장소를 당시에는 ‘김나지온’3이라고 불렀다. 김나지온은 “고대 그리스 건축 문화사 중에서 가장 포착이 어려운”4 곳이다. 일종의 종합 시설로서 종교·스포츠·교육·문화 시설이 융합된 장소였다. 말하자면 정치를 제외한 모든 사회 생활이 이루어지던 장소였다. 그 시작은 ‘성림sacred groves’이었다. 그리스인들은 대개 도시 바로 외곽에 있는 숲 속, 샘물이 흘러나오는 장소에 성소를 마련했다. 지역에 따라 커다랗고 신비스러운 플라타너스나 올리브나무 군락을 성림으로 삼기도 했다. 숲 속이나 큰 나무에 신들이 내려온다고 여겼으므로 그 곳에 제단을 쌓고 정기적으로 제를 올렸는데 이런 점은 어느 문명권에서나 마찬가지였다. 다만 그리스인의 경우 신에 대한 정기적인 기도와 제사 외에도 영웅 숭배가 커다란 비중을 차지했다. 대개는 각 도시 국가를 최초에 세운 전설적인 영웅들을 위해 성림을 따로 마련하고 제사를 지냈다. 이 때 제물을 바치고 조용히 기도만 한 것이 아니라 제사와 함께 운동 경기를 개최하기 시작했다. 신체적·정신적 훈련, 의식과 제례, 영웅 숭배가 하나의 맥락으로 이해되었다. 언제부터 시작되었는지는 정확히 알려지지 않았으나 이것이 나중에 올림픽 경기로 발전하게 된다. 처음에는 제단 옆에 자리를 마련하고 씨름이나 복싱 경기를 했겠지만 차츰 제대로 된 경기장이 들어섰다. 가장 먼저 들어선 것이 레슬링장이었다. 정방형의 모래밭을 가운데 두고 사방을 주랑으로 둘렀으며 주랑 바깥에 탈의실, 욕실, 휴게실, 대기실 등의 방을 배치했다. 이런 시설을 ‘팔라이스트라palaestra’라고 불렀다. 그 다음에 세워진 것이 기다란 달리기 코스였다. 우천 시 혹은 겨울에도 연습을 할 수 있게 여기에 지붕을 덮어실내 체육관을 만들고 이를 ‘키스토스xystos’ 라고 했다. 지붕을 덮지 않은 경기장은 ‘스타디온’이라고 했으며 이것이 모든 운동 경기장의 기원이 된다. 팔라이스트라와 키스토스 혹은 스타디온 사이의 공간에 산책과 휴식을 할 수 있는 정원이 조성되었고 이들 시설을 보호하기 위해 전체를 담으로 둘렀는데 이 복합 시설이 바로 김나지온이었다. 김나지온은 또한 선수들을 전문적으로 훈련시키고 청소년을 교육하는 학교의 기능도 겸했다.5 올림픽 경기가 활성화되 면서 시설이 점점 확대되어 관람석, 야영장, 숙박 시설은 물론 야외극장도 들어서는 등 거대한 콤플렉스로 성장했는 데, 특이한 것은 본래 있던 성림 주변을 결코 떠나지 않았다는 사실이다. 올림피아 유적지의 배치도를 보면 알 수 있듯 신전과 김나지온이 한 장소에 조성되는 것이 원칙이었으며 이런 구조는 어느 도시나 마찬가지였다. 이런 김나지온에서 교육을 받았던 헤라클레스가 나중에 영웅이 되어 모험을 다니다가 우연히 올림피아에 들르게 된다. 마침 경기를 하고 있었는데 뙤약볕에서 전차 경주하는 모습을 보고 북쪽에 있다는 파라다이스에 후딱 가서 올리브 나뭇가지들을 가져와 경기장 주변에 심었다는 것이다. 영웅이 심은 것이니 아마도 바로 숲이 되었나 보다. 그 잎을 따서 화관을 만들어 승자에게 씌워주었다.6 이것이 김나지온 주변에 나무를 열 지어 심어 그늘을 만들고 산책로를 조성한 유래가 되었다고 한다. 많은 사람들이 찾는 곳이므로 그에 잇대어 수림을 조성하거나 아니면 주변에 남아있던 숲을 공원처럼 개조하여 산책과 휴식의 장소로도 제공했다. 이렇게 김나지온은 운동과 교육의 장소였을 뿐 아니라 성림, 가로수 산책길, 공원 등으로 이루어진 복합 조경 시설로도 성장해 갔다. 대개 정원의 역사는 지배자들의 거대한 궁전이나 영지에서 시작되지만, 왕의 궁전이라는 것이 있을 수 없었던 고대 그리스는 시민들의 복합 문화 공간 김나지온이라는 독특한 장소를 탄생시켰다. 고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』를 비롯 총 네 권의 정원·식물 책을 펴냈고,칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역 출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 ‘20세기 유럽 조경사’를 주제로 박사 학위를 받았다. 현재는 베를린에 거주하며 ‘써드스페이스 베를린 환경아카데미’ 대표로 활동하고 있다.

- [조경의 경제학] 정원이라는 상품, 그 생산과 소비 의 메커니즘

- 연재를 시작하며 욕망은 무한한데 그것을 충족시킬 자원은 한정되어 있는 상태. 경제학자가 주목하는 우리 삶의 현실이다. 자원의 희소성은 필연적으로 선택의 문제를 야기한다. 한정된 자원으로 무엇을 만들고, 그것을 누가 사용할 것인가? 경제학자는 이를 ‘자원의 배분allocation’과 ‘소득의 분배distribution’라는 말로 표현한다. 효율성과 형평성을 고려하여 이러한 경제 문제를 잘 해결하는 것이 경제학자의 중요한 임무다. 흔히 경제학을 ‘돈’, 특히 ‘돈 버는 방법’과 연관시켜 생각하는 경우가 많다. 전혀 틀린 것은 아니지만 이는 경제학을 너무 편협하게 바라보는 시각이다. 앞에서 언급한 대로 경제학은 정치학이나 윤리학과 유사한 문제의식과 해결 과제를 가진 사회과학의 한 분야이기 때문이다. 경제학의 아버지라고 불리는 애덤 스미스Adam Smith(1723~1790)가 그 유명한 『국부론』(1776)을 저술했다는 사실을 모르는 사람은 별로 없다. 그러나 그가 윤리학 서적인 『도덕감정론』(1759)의 저자이기도 하다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 인간의 본성, 사회가 추구하는 가치, 대중 또는 다중의 의사결정 등의 철학적인 문제로부터 경제학자 역시 자유롭지 않다. 그럼에도 불구하고 ‘경제’라는 단어는 다른 숭고한 가치들과 적대적인 관계에 있는 것처럼 여겨지는 경우가 많다. 이는 아름다움, 생태, 환경 등에 대해서도 예외가 아니다. 근대 이후 자본의 논리를 앞세워 자연 환경을 파괴하고 도시경관을 무미건조하게 만든 행태가 너무나도 광범위하게 이루어졌기 때문이다. 그러다보니 이들 가치를 중시하는 조경가가 ‘경제’라는 단어에 대해 일종의 거부감을 가지고 있는 것도 사실이다. 이 연재에서는 돈의 논리 혹은 자본의 논리로서의 경제 개념이 아니라 경제학이 가진 본래의 문제의식으로 조경을 다루고자 한다. 조경은 문화 현상이자 산업 분야이자 학문 분과이므로 그 전체를 경제학적 관점에서 분석하는 일은 매우 광범위한 작업이다. 이 연재에서는 그렇게 깊고 넓은 분석을 진행하기보다는 경제학에서 흔히 이용되는 방법, 즉 경제 모형을 통해 조경이 다루는 대표적인 대상인 정원, 공원, 경관을 그저 한번 읽어보는 정도로 다룰 것이다1. 경제 모형은 현실 세계에서 발생하는 복잡다기한 현상을 고도로 추상화 또는 단순화해서 다룬다. 이러한 접근 방법은 특정 현상을 이루는 섬세한 부분을 무시하는 단점이 있지만, 반대로 전체적인 본질을 파악하는 데에는 유용할 때가 많다. 눈을 가늘게 떴을 때 앞에 선 사람의 이목구비는 흐릿해지지만 전체적인 실루엣은 더 잘 보이는 것과 같은 이치다. 이러한 눈으로 조경을 바라보는 작업은 오늘의 조경이 어떤 모습인지 파악하는 데 한 갈래의 기여를 할 수 있을 것이다. 거창한 서론에 비해 연재의 내용은 매우 가벼울 것이다. 이는 보다 큰 목적 혹은 독자에 대한 배려 때문이 아니라, 조경과 경제학의 관계에 대한 필자의 공부와 고민이 얕기 때문임을 밝힌다. 보이지 않는 손 “우리가 매일 식사를 마련할 수 있는 것은 푸줏간 주인과 양조장 주인, 그리고 빵집 주인의 자비심 때문이 아니라 그들 자신의 이익을 위한 그들의 고려 때문이다.” 경제학에 관심이 있는 사람이라면 한번쯤 들어봤을 말이다. 사람들이 각자 자신의 욕망을 좇아 경제 활동을 하다보면 세상은 저절로 적절하게 돌아간다는 뜻이다. 이 말대로라면 우리는 적절한 세상을 만들기 위해 굳이 남을 배려할 필요가 없다. 푸줏간 주인과 양조장 주인과 빵집 주인의 욕망 추구 행위가 나의 식탁을 균형 있게 채워주는 것처럼 나 역시 누군가에게 내가 의도하지 않은 은혜를 베풀어 그(녀)의 욕망을 충족시키고 있을 것이다. 이 말을 한 사람은 이와 같은 시장 기구의 신통한 작동을 보다 강조하기 위해 다음과 같은 말도 남겼다. “사실 그는, 일반적으로 말해서 공공의 이익을 증진시키려고 의도한 것은 아니며, 자신이 공공의 이익을 얼마나 촉진하는지도 모른다. … 그는 … 보이지 않는 손에 이끌려서 그가 전혀 의도하지 않았던 목적을 달성하게 된다. 그가 의도하지 않았던 것이라고 해서 반드시 사회에 좋지 않은 것은 아니다.” 민성훈은 1994년 서울대학교 조경학과를 졸업하고 조경설계 서안에서2년간 일했다. 그 후 경영학(석사)과 부동산학(박사)을 공부하고 개발, 금융, 투자 등 부동산 분야에서 일했다. 2012년 수원대학교로 직장을 옮기기 전까지 가장 오래 가졌던 직업은 부동산 펀드매니저다.

- [그들이 설계하는 법] 문제 제기

- 나의 ‘설계하는 법’은 없다고 우선 고백한다. 과학자나 엔지니어 개인에게 딱히 규정할 수 있는 ‘연구하는 법’, ‘기술 개발하는 법’이 없는 것과 마찬가지다. 이들에게 있어 방법은 내용과 목적이 무엇이냐에 따라 달라진다. 그들은 가설을 실험하고 증명하기 위해 방법을 매번 조금씩 조정한다. 이는 설계에서도 마찬가지다. 매 프로젝트마다 특수한 이슈가 있고 이에 따라 대응하는 방법이 천차만별이기 때문에 설계 방법은 시시각각 변모하고 유동적일 수밖에 없다. 특정한 설계 방법보다는 문제의식과 목적에 대한 고민이 설계의 방법을 정하게 한다. 과학 실험과 같이 매번 이전의 설계 방법을 실험, 도전, 진화시키는 작업이 중요하다. 설명이 더 길어지기 전에 우선 설계의 의미에 대한 공유가 필요하다. 제한된 의미의 설계는 두 가지 관점에서 정의된다. 첫 번째로는 문제 해결로서의 설계가 있다. 이는 실무 차원에서 프로젝트를 수주하고 클라이언트의 요구와 예산, 일정, 사이트 여건, 법규 등 여러규제들의 문제를 해결해주는 행위로서의 설계다. 이때 설계란 기술적 전문성, 효율성, 경쟁력을 제공하는 서비스 개념의 설계다. 두 번째로는 작품으로서의 설계가 있다. 이 경우 설계는 작가, 즉 조경가나 건축가의 누적된 ‘철학’과 ‘노하우’의 창의적 발현 과정으로 이해된다. 주요 인물과 이들의 작품을 중심으로 서술되는 주류 역사서들, 그리고 대중 매체를 통해 유포되는 유명 설계가의 작품 세계에 대한 대중적 관심은 설계를 예술가의 창조적 행위로 규정한다. 하지만 이 두 가지 개념의 설계는 너무나도 제한된 의미의 설계이며 설계의 확장적 가능성을 구속한다. 설계란 공간을 매개로 하는 창의적 사고이자 생산 과정이다. 과학, 기술, 예술, 사회, 문화, 정치, 경제 등 다양한 지식 분야와 체계를 넘나들며 통괄적이면서도 세부적인 관점을 고려할 수 있는 창의적·공간적 가능성을 실험, 제안, 생산하는 방법인 것이다. 도시, 건축, 조경, 환경 분야에 있어 설계는 건물, 공원, 시설물 등 오브젝트 디자인의 개념에서 벗어나 시스템 디자인 차원에서 이해되고 실행되어야 한다. 도시와 환경은 랜드마크로서의 건물, 공원, 시설물의 축적이 아닌, 복잡다단한 경제, 정치, 사회, 문화, 환경 시스템의 네트워크 속에서 이루어진다. 따라서 독립적으로 존재하는 개체로서의 디자인에서 벗어나 보이지 않는 전반적인 시스템의 디자인을 구상하고 다룰 수 있는 행위로 설계를 정의해야 할 것이다. 설계가가 관여하는 부분이 프로젝트의 일부라 하더라도 설계란 구상과 기획에서부터 디자인, 생산, 관리, 유지, 폐기, 재활용에까지 이르는 사이클의 순환적 시스템을 고려해야 한다. 설계 과정에서는 특정 분야에 대한 깊은 지식보다는 많은 분야에 대한 얕은 지식이 필요하며, 이러한 총괄적 시각은 창의적 사고와 실험적·협동적 연구·작업을 가능하게 한다. 설계는 기존의 문제 해결이나 작품을 위한 디자인 작업이라는 제한된 정의에서 벗어나 연구, 개발, 사업, 홍보, 관리, 정책 등 공간에 대한 시스템적 차원의 사고 과정이 필요한 다방면의 분야로 확산될 수 있는 개념이다. 최근에 학생들이 설계를 기피하는 현상은 설계에 대한 제도권의 좁은 해석에 따라 형성된 설계 실무 직종이 극도로 제한적이기 때문이다. 무엇보다도 우선 문제 해결로서의 설계, 작품으로서의 설계라는 정의를 넘어서는 일이 시급하다. 따라서 나는 지극히 주관적이며 까탈스러운 나만의 ‘설계하는 법’을 설명하기보다는, 그동안 그리고 앞으로 나의 문제의식과 작업 방향을 이끌어갈 테제(These)와 레퍼런스를 나열하기로 한다. 이 테제들은 나의 작업 방법을 크고 작게 변화시키고 형성시켜 왔으며 이에 대한 고민은 앞으로도 지속될 것이다. 설계에 대한 개인적 단상을 공유함으로써 설계를 통한 문제의식, 문제 제기, 관점의 형성과 논의 가능성을 타진해 보고자 한다. 크게 세 가지 카테고리로 단상을 구분해서 세 편의 글로 연재한다. 첫 번째는 문제 제기, 두 번째는 과정, 세 번째는 생산이다. 이 카테고리에 딱히 위계가 있는 것은 아니고, 다만 장-앙텔므 브리야-사바랭(Jean-Anthelme Brillat-Savarin)의 『미각의 생리학The Physiology of Taste』을 참고로 한다.1 1825년 이 책으로 미식이라는 것을 처음 개념화시킨 그는 미식에 대한 다양한 단상을 열거한다. ‘감각에 대하여,’ ‘목마름에 대하여,’ ‘식탁에서의 즐거움,’ ‘튀김의 이론’ 등 미각의 정략적 이론화보다는 파편적 주제를 나열함으로써 개념들의 상호보완적 이해를 시도한다. 논의 주제의 논리적 정의나 체계화를 지향하는 수직적 지식 구조보다는 다각적 해석 가능성을 수반하는 수평적 지식 구조를 통해 창의적 연관성을 도모할 수 있다. 이 글 또한 수평적 구조 안에 나의 단상을 열거하는 방식을 취하고자 한다. 각 테제의 개별적 유효성과 적합성에 대한 판단은 전적으로 독자의 몫이다. 바보야, 문제는 시스템이야! 빌바오 구겐하임(Bilbao Guggenheim)을 얘기할 때 우리는 프랭크 게리(Frank Gehry)의 화려한 건물을 연상한다. ‘빌바오 효과’라는 표현이 생길 정도로 1997년 개관 이후 이 건물은 건축을 통해 도시재생에 성공한 대표적 사례로 꼽히게 되었다. 이 프로젝트 후 프랭크 게리는 세계적인 스타 건축가로 부상하였으며, 세계의 여러 후기 산업 도시들 또한 자기만의 빌바오 구겐하임을 추구하게 되었다. 미국 위스콘신의 밀워키 미술관(Milwaukee Art Museum), 몽골의 오르도스 미술관(Ordos Art Museum), 그리고 서울의 DDP 등이 단적인 사례다. 앞으로 10여 년간 20~25개의 총 250조 달러에 달하는 새로운 문화·예술 시설이 전 세계에 세워질 계획이다. 하지만 빌바오의 성공은 양면적이다. 단순한 랜드마크로 설명될 수 없다. 1986년 스페인이 EU 멤버가 되면서 바스크(Basque) 정부는 25%의 실업율과 낙후된 공업 시설과 공해로 찌들어 있던 빌바오를 문화·관광 도시로 변모시키기 위한 계획을 추진한다. 미술관뿐만 아니라 공항, 지하철역, 다리 등 도시 인프라 디자인을 위해 세계적인 건축가들을 유치했다. 정부의 전격적인 자금 지원으로 구겐하임 미술관을 끌어들일 수 있었다. 또한 게리 건축의 복잡한 형태 제작과 가공은 당시 항공업계에서 사용되던 CATIA(Computer Aided Three dimensional Interactive Application) 프로그램의 도입으로 가능했다. 구겐하임의 유명한 티타늄 외장재는 입찰 당시 티타늄의 가장 큰 생산국이었던 러시아가 대규모 물량을 시장에 우연히 내놓아 가격대가 잠시 낮아져 대량 구매가 가능했기 때문에 선택되었다. 하지만 빌바오의 화려한 변신 이면에는 디즈니랜드와 같이 위생화되고 철저히 통제되는 도시 문제가 존재한다. 관광객 유치에만 중점을 둔 엘리트적 상의하달식 문화·예술 정책과 개발 계획으로 인해 빌바오는 고급 주거지와 기술 센터로 점유되었다. 바스크 지역의 문화·예술인과 도시민에 대한 지원과 다양성이 사라진 획일적 도시가 되어버렸다.2 빌바오 효과는 건축물 하나, 건축가 한 명만으로 이루어지지 않았다. 성공의 뒷면에는 실패의 모습도 존재한다. 우리는 더 이상 랜드마크 설계가 아닌 시스템 설계를 생각해야 한다. 개별적 랜드마크가 조형적으로 아무리 뛰어나더라도 이를 뒷받침하는 프로그램, 인프라, 사회·경제적 시스템에 대한 고민과 대안이 존재하지 않는다면 의미가 없기 때문이다. “오물이 있는 곳에는 반드시 체계가 존재한다.” 메리 더글라스Mary Douglas의 『순수와 위험Purity and Danger』은 사회적으로 구성된 오염과 위생의 개념 및 체계를 풀어내면서 도시와 환경에 대한 고정 관념에 문제를 제기한다. 더글라스는 “절대적 오물이란 것은 없다. 오물은 보는 이의 눈 속에 존재한다.… 따라서 오물을 배제하는 것은 소극적인 행위가 아니라 환경을 조직하는 적극적인 노력”3이라고 말한다. 잡초로 정의되는 식물은 이를 정의하는 사람, 장소, 지역에 따라 천차만별인데, 이는 좋고 나쁜 식물 재료의 정의가 의도나 견해에 따라 사회적으로 변화하기 때문이다. 단적인 예가 영국 예술가 무스(Moose)의 “깨끗한 그래피티(clean graffiti)”다.4 공해와 먼지로 뒤덮인 가로변 콘크리트 벽을 청소하며 그래피티 작업을 함으로써 도시적으로 나쁘다고 생각되는 그래피티의 개념을 뒤집은 것이다. 역사적으로 도시 위생화의 도구로 활용되어 온 건축, 조경, 도시 설계 분야에 몸을 담고 있는 우리는 항상 위생의 정치성을 염두에 두어야 한다. 덕학천도 미셸 푸코Michel Foucault가 『말과 사물Les Mots et les choses』의 서문에서 “사유의 친숙성을 깡그리 뒤흔드는 웃음”을 야기시켰다고 평한 보르헤스(Borges)의 글 “존 윌킨스의 분석적 언어(El idioma analitico de John Wilkins)”5에 따르면, “『덕학천도(德學天都, Celestial Emporium of Benevolent Knowledge)』라 불리는 중국의 어떤 백과사전에서는 동물이 a)황제에게 속하는 것, b)향기로운 것, c)길들여진 것, d)식용 젖먹이 돼지, e)인어, f)신화에 나오는 것, g)풀려나 싸대는 개, h)지금의 분류에 포함된 것, i)미친 듯이 나부대는 것, j)수없이 많은 것, k)아주 가느다란 낙타털 붓으로 그린 것, l)기타, m)방금 항아리를 깨뜨린 것, n)멀리 파리처럼 보이는 것으로 분류된다.”6 사유를 초월하는 이 분류 방법은 단순히 불가능한 혹은 이상한 나라 동물들의 나열이 아니라 백과사전과 나열이라는 문화적·사회적 코드 속에 형성된 관념을 타파하는 메타 텍스트라고 할 수 있다. 설계의 덕학천도는 무엇일 수 있을까 항상 고민이다. 기질 모든 개체에는 형태, 재료, 공간적 특성으로 인해 내재된 기질(disposition)이 존재한다. 따라서 설계는 공간의 능동적 형태(active form)의 생산과 제작을 통해 기질을 조정하고 제안하는 행위다. 이를 설명하기 위해 켈러 이스터링(Keller Easterling)은 경사면 위에 놓여 있는 공과 같이 각기 특정한 상황 속에서 특정한 성향을 암묵적 으로 지니게 되는 공간적 행위성을 주장한다.7 모든 공간적 개체와 현상이 기질을 지니고 있다면 설계는 이를 발견하여 활용할 수 있는 강력한 방법이자 매개체가 될 수 있다. 능동적 행위력과 연관될 수 있는 기질의 이해와 조작은 설계가의 필수적인 테크닉, 도구가 되어야 한다. 트릭스터 설계는 트릭스터(trickster)여야 한다. 트릭스터를 직역하면 사기꾼이나 협잡꾼이 되어버리지만, 여러 지역의 민속 신앙에 있어서 트릭스터는 다변적이고 모호한 개체이며 인간을 위해 신으로부터 불을 훔친 프로메테우스와 같이 문화 영웅과 합치되어 이해되는 경우가 많다. 설계는 트릭스터와 같아야 한다. 한 가지 명분만 만족시키는 것이 아니라 모든 방법을 동원해 여러 얼굴을 보여야 하며 숨은 전략을 효과적으로 활용할 줄 알아야 한다. 디자인뿐만이 아니라 기술자, 제작자, 후원자, 시민, 세무사, 연구자, 과학자, 예술가, 마케터, 홍보대사, 발표자, 리더, 컨설턴트, 사용자 등의 경계를 넘나들며 각양각색의 역할을 담당할 줄 알아야 한다. 한국적 디자인 학부시절, 나는 몇몇 동료 학생들과 함께 한국적 디자인에 대한 고민에 깊이 빠져들었던 적이 있다. 한국적미, 조형성, 공간감을 습득하기 위해 당시 유행하던 유홍준의 『나의 문화유산답사기』에 나오는 장소들을 열심히 찾아 다녔고, 야네기 무네요시와 고유섭을 읽고 ‘비애의 미’나 ‘무기교의 기교’의 현대적 해석 가능성을 토론했다. 하지만 역시 믿음이 부족했던지 한국적 디자인의 실체는 결국 나에게 드러나지 않았다. 결론적으로 한국적 디자인이란 존재하지 않는다. 단지 정치, 사회, 문화적 역사 고찰을 통해 규정되는 지역적 특수성이 존재한다. 한국적 디자인이란 정부 차원의 국가주의적 이미지 브랜딩에 불과한 것이다. 일본과 스칸디나비아 국가들의 디자인은 1960~70년대 정부 주도의 의도적 브랜딩과 마케팅을 통해 지역적 이미지를 구축하였다. XXX적 디자인이란 만들어지는 것이지 내재된 기질이 아니다. 조류 5남매 10여 년 전의 일이다. 친구와 저녁을 먹던 중 어린 시절 즐겨 보던 만화 영화에 대한 추억을 되새기면서 ‘독수리 5형제’ 이야기를 하게 되었다. 기억을 되짚어가던 우리는 마침내 독수리 5형제라는 제목의 거대한 거짓을 깨닫게 되었다. 우선 5형제가 아니라 혈연이 없는 소년 4명과 소녀 1명으로 이루어진 5남매라는 사실. 그리고 독수리는 리더 한 명뿐이고 나머지는 콘돌, 백조, 제비, 부엉이로 구성되어 있다는 점. 따라서 독수리 5형제가 아닌 ‘조류 5남매’라고 명명하는 게 더 적합하며, 근 20년 동안 이에 대한 의문을 던지지 않았다는데 우리는 매우 분노했다. 이후 항상 주어진 개념에 대한 문제 제기부터 시작한다. 시작부터 주관 기관의 목적과 의도에 대해 질문함으로써 주어진 문제에 소극적으로 대응하기보다는 근원적인 접근을 적극적으로 타진한다. 사후 합리화 나의 첫 건축 스튜디오 튜터는 프레스턴 스캇 코흔(Preston Scott Cohen)이었다. 형태주의자(formalist)인 그는 건축적 형태의 생성 과정에 대한 관심이 많았다. 스튜디오 프로젝트는 사이트와 프로그램에서 시작하기보다는 자기 합리화가 가능한 형태 논리와 이의 공간적 적용 가능성에 대한 실험을 중심으로 전개되었다. 결국 학기 후반기에서야 형태 논리를 적용할 특정 사이트와 프로그램이 주어졌다. 이러한 귀납적 설계 방법은 창의적 실험과 사고를 가능하게 했고 나는 설계라는 형식의 자율적 구조와 해석 가능성을 터득하게 되었다. 하지만 프레젠테이션이 다가오면서 형태와 프로그램의 합리화가 연역적이지 않은 데에 다시 고민하기 시작한 나에게 스캇 코흔은 다음과 같이 말했다. “설계 과정은 원래 지저분한 거야. 하지만 사후 합리화를 통해 정당성을 주면 돼.” 그때 나는 설계를 억압하는 논리의 규제로부터 벗어나는 방법을 배웠다. 호쿠사이 파도 포린 오피스 아키텍츠(Foreign Office Architects)의 알레한드로 자에라폴로(Alejandro Zaera-Polo)는 ‘호쿠사이 파도(The Hokusai Wave)’8라는 글에서 건축가의 전략적 설득력과 도상학(iconography)의 중요성에 대해 말한다. 요코하마 터미널 설계공모에서 우승한 지 얼마 되지 않은 1995년, 프로젝트의 첫 주민 설명회에서 그는 디자인의 동선, 형태 논리, 시공 기술 등을 열심히 준비한 도판을 통해 상세히 설명했으나 대부분의 참가자들은 무표정이었다. 참여 주민의 동조를 얻지 못하고 있다는 불안감에 설계공모 과정에서 참고했던 요코하마 지역의 유명한 목판 화가인 호쿠사이의 유명한 ‘가나가와오키나미우라(神奈川沖浪裏)’의 파도를 언급하자 주민의 표정이 180도 바뀌는 모습을 보게 되었다. 도판의 상징적 도상학과 이의 재현(representation)이 프로젝트의 형태 논리와 작업 논리를 정당화시키는 강력한 전략이 된 셈이다. 디자인의 기호학적 해석은 설계가와 클라이언트 사이의 권력과 통제를 협상할 수 있는 메커니즘으로서 가능성을 지니고 있다. 그러나 다른 한편으로는 직설적 해석을 파생시킬 수 있다는 우려도 있다. 기호학은 사인 대신 형태와 재료를 통해 매개되어야 하고 이는 물질적 조직과 함께 도상학적 커뮤니케이션 기능을 동시에 수행하는 양면성을 가져야하기 때문이다. 물론 일방향(one-liner)의 위험이 있기는 하지만 표면적 획일성을 통해 이면의 다각성을 설득시킬 수 있는 전략적 설득력을 항상 목적으로 해야 한다 서예례는 서울대학교 환경대학원 환경조경학과의 도시설계와 조경 담당 교수이며, 어반 터레인즈 랩(Urban Terrains Lab)의 디렉터다. 코넬대학교, 바나드 대학교, 컬럼비아 대학교, 뉴욕 시립대학교, 프랫 인스티튜트에서 도시설계와 건축을 가르쳤다. 미국 공인 건축사이자 친환경건축 인증제 공인 전문가로 2001년부터 2009년까지 웨이스/만프레디(Weiss /Manfredi: Architecture/Landscape/Urbanism)에서 프로젝트 건축가로 일하며 시애틀 올림픽 조각공원, 뉴욕 바나드 디에나 센터 등의 프로젝트를 담당했다. 2009년부터는 오피스 오브 어반 터레인즈(Office of Urban Terrains)의 디렉터로 다양한 건축, 조경, 도시설계프로젝트를 진행하고 있다. 서울대학교에서 산업디자인 전공으로 학사와 석사 학위를 취득했고, 하버드 디자인 대학원에서 건축학 전공으로석사 학위를 받았다. 각주 1. Jean-Anthelme Brillat-Savarin, The Physiology of Taste: Or Meditations on Transcendental Gastronomy , 1825. 2. Chris Michael, “The Bilbao Effect: is ‘starchitecture’ all it’s cracked up to be? A history of cities in 50 buildings, day 27”, The Guardian , April 30, 2015. 3. 메리 더글라스, 유제분 역, 『순수와 위험: 오염과 금기 개념의 분석』, 현대미학사, 1997, p.23. 4. Matt Chapman, “Reverse Graffiti: Street Artists Tag Walls by Scrubbing Them Clean”, Inhabitat , August 1, 2014. 5. Jorge Luis Borges, Ruth L. C. Simms, trans., Other Inquisitions: 1937-1952 , University of Texas Press, 1993, pp.101~105. 6. 미셀 푸코, 이규현 역, 『말과 사물』, 민음사, 2012, p.7. 7. Keller Easterling, Extrastatecraft: The Power of Infrastructural Space, New York: Verso, 2014, p.72. 8. Alejandro Zaera-Polo, The Hokusai Wave, Perspecta , Vol.37, 2005, pp.78~85.

- [CODA] 응답하라 2027

- 지루하더라도 기록을 남겨둬야겠다는 생각이 들었다. 벌써 네 번째 특집이니 말이다. 게다가 특정 공원에 대해 27년 동안 관심을 기울이며 지속적으로 다룬 것은 극히 이례적인 일이다. 제목만 보고 ‘응답하라 1988’을 연상하신 분들께는 죄송하지만, 다행인지(?) 우연인지 아예 무관하지는 않다. 바로 그 1988년부터 시작된 히스토리이기 때문이다. 이번 호 특집으로 다룬 ‘용산공원’ 이야기다. 『환경과조경』이 격월간으로 발행되던 시절, 1988년 11·12월호에 ‘긴급 좌담’이란 타이틀의 꼭지가 게재되었다. ‘용산 미8군터의 활용 방안을 진단한다 - 시민의 휴식·문화 공간으로 개발 조성해야’란 제목이었고, 강병기, 윤승중, 이종석, 황기원 등 네 분의 패널이 참여했다. 『환경과조경』에서 처음으로 용산공원 부지를 다룬 꼭지였다. 이듬해인 1989년 7·8월호에는 ‘용산 미8군 부지 시민공원으로 조성하자’란 특집까지 기획되었다. 필자로는 노춘희, 동정근, 황기원 등 세 분이 참여했다. 용산미군기지의 반환 움직임이 거론되던 시기였고, 미8군 기지에 전 국민을 위한 공원을 만들자는 입장과 서민을 위한 주택단지를 만들자는 주장, 그 틈바구니에서 눈치를 보며 상업 지역으로 만들어야 한다는 의견이 복잡하게 얽혀있던 때였다.1 이후 10여년 이상 잠잠했던 용산공원이 다시 수면 위로 부각된 것은 2003년의 일이다. 그해 5월 한·미 정상간 용산기지 이전 합의가 이루어지면서 용산공원 부지가 다시 뜨거운 감자가 되었기 때문이다. 각종 언론 매체에는 4월 전후로 떠들썩하게 보도되었지만, 『환경과조경』이 특집으로 다룬 것은 2003년 10월이다. 나름 시간을 갖고 차근차근 준비해서 깊이 있게 다뤄보겠다는 심산이었다. 그렇게 해서 수록된 특집은 ‘용산 미군기지 이전후 활용 방안’으로, ‘한국 속의 서울, 서울 속의 용산, 용산 속의 기지, 기지 속의 공원’(황기원), ‘국가 중심 생태·문화단지로 조성해야’(임승빈), ‘용산미군기지 활용 방안 및 교통 처리 방향’(원제무), ‘용산미군기지를 생명의 숲으로’(홍성태), ‘자연형 생태 공원을 우리의 후손들에게’(김홍규), ‘용산미군기지를 풍류특구 테마파크로’(오웅성), ‘용산미군기지 공원화 논의의 어제와 오늘’(남기준) 등총 일곱 꼭지였다. 2003년 당시 곧 반환될 것 같았던 용산미군기지에는 현재까지도 미군이 주둔하고 있지만, 이후 한 단계씩 변화의 과정을 거쳤다. 2004년 2월에는 국무총리실 산하 ‘공원화 기획 자문위원회’가 출범했고, 같은 해 12월에는 용산기지 이전 협정이 국회 비준을 받았다. 이듬해인 2005년 10월에는 ‘용산민족·역사공원 건립추진위원회’가 발족했고, 12월에는 국제 심포지엄도 개최되었다. 한국조경학회 등이 참여한 ‘용산기지 공원화 구상’이 발표된 때도 2005년이었다. 국무총리실 산하 기관으로 ‘용산민족·역사공원 건립추진단’이 설치된 것은 2006년 4월의 일이고, 노무현 전 대통령이 참석한 가운데 ‘용산기지 공원화 선포식’이 거행된 것은 2006년 8월이다. 이때만 해도 용산미군기지가 2008년 말에 반환될 줄로만 알았다. 이후 국가공원의 지위를 부여 받게 된 용산공원의 조성을 위해 2007년 7월에 드디어 ‘용산공원 조성 특별법’이 제정되었다. 결정적인 한 장면이 아닐 수 없다. 용산공원을 다룬 『환경과조경』의 네 번째 꼭지이자 세 번째 특집(용산을 이야기하다)은 바로 이 시기에 준비되었다. 2007년 1월호와 2월에 걸쳐 두 달 연속 기획된, 그야말로 특별한 ‘특집’이었고 별도의 토론회도 마련했다. ‘용산기지 공원화 방향 모색을 위한 토론회’란 주제로 2007년 1월 11일, 한국과학기술회관 대강당에서(희망제작소 부설 세계공원연구소와 공동 개최) 임승빈 교수(당시 서울대학교 조경·지역시스템공학부)가 좌장을 맡은 가운데 배정한 교수(당시 단국대학교 환경조경학과), 성종상 교수(서울대학교 환경대학원), 이수학 소장(아뜰리에 나무), 이일훈 소장(후리건축), 정욱주 교수(서울대학교 조경·지역시스템공학부), 조명래 교수(단국대학교 도시지역 계획학전공), 최원만 대표(신화컨설팅)가 패널로 참여했다. 용산기지 공원화 선포식이 열린 2006년 이후로 ‘용산공원’에 대한, 그야말로 다종다양한 제안과 주장이 넘실대던 시기였다.2 이후로도 용산공원은 더디지만 꾸준한 단계를 밟아나갔다. 2008년 3월에는 국토해양부 산하 용산공원 조성 추진기획단이 설치되었고, 2009년에는 전 국민을 대상으로 한 ‘용산공원 아이디어 공모’가 진행되었다. ‘용산공원 정비구역 종합기본계획’이 고시된 것은 2011년이고, 그를 바탕으로 한 ‘용산공원 설계 국제공모’가 드디어 2012년에 개최되었다. 익히 잘 알려진 바와 같이 ‘West 8 + 이로재 + 동일기술공사’의 설계안이 당선된 바로 그 공모전 이다. 『환경과조경』은 당선작 소개에 상당한 지면을 할애했고, 개인적으로는 ‘조경비평 봄’ 회원들과 함께 『용산공원 - 용산공원 설계 국제공모 출품작 비평』이라는 별도의 단행본을 출간하기도 했다. 또 ‘조경비평 봄’은 단행본 출간 이후 2013년 5월에 ‘공개 세미나 - 다시, 용산공원을 말하다’를 개최하기도 했다. 그러니까, 2016년 1월호는 『환경과조경』이 ‘용산공원’을 다루는 네 번째 특집이다. 또 ‘용산공원인가’라며 식상해할 수도 있지만, 그래도 다행스럽게 차이가 있다. 기존의 세 번의 특집이 모두 용산미군기지 반환(혹은 공원화)이 사회적으로 크게 부각되었던 시점에서 다뤄졌던 것임에 비해, 이번 특집은 ‘용산공원’에 대한 관심이 침잠해있는 시기임에도 『환경과조경』이 용산공원에 대한 관심을 촉발시키기 위해 기획했기 때문이다. 용산공원은 더디지만 한걸음씩 앞으로 나아가고 있다. 그리고 『환경과조경』이 용산미군기지를 처음으로 다뤘던 1988년으로부터 27년이 흘렀다. 싱거운 우연의 숫자에 불과하지만, 정부에서는 2027년에 용산공원의 공식 개원을 목표로 하고 있다. 우연과 우연이 포개져 ‘응답하라 2027’이라는 제목을 선택한 까닭이다. 2027년에 만나게 될 용산공원은 과연 어떤 모습일까? 아니, 그보다는 2027년에는 과연 용산공원을 만날 수 있을까? 물음과 의문이 포개진다. ‘응답하라, 2027년의 용산공원이여!’

- [편집자의 서재] 악스트

- 잡지 업계 종사자들에게 12월은 잔인한 달이다. 보통 새해 첫 달 1년 정기구독을 신청하는 독자들의 정기구독 기간이 12월에 만료되기 때문이다. 우수수 떨어져 나간 정기구독 만료자의 숫자가 새해를 넘기는 동안 차츰 회복되긴 하지만 단숨에 훅 떨어지는 12월의 구독자 그래프에 에디터의 가슴도 철렁 내려앉기 마련이다. 회사로 걸려오는 전화가 이때만큼은 반가움을 넘어서 절실하다. 회사로 걸려오는 전화가 뜸하면 구독 문의도 없는가 싶어 초조해지기까지 한다. 12월의 구독자 그래프에서 느껴지는 불안감은 잡지 시장의 불황과 출판 업계의 미래에 대한 걱정으로 이어진다. 지난 몇 달간 주연 배우의 패션과 대사가 연일 화제에 오르며 싱글 여성들의 마음에 불을 질렀던 드라마 ‘그녀는 예뻤다’는 또 다른 의미로 내 마음에 불을 질렀다. 폐간 위기의 잡지사에서 고군분투하는 인턴 김혜진(황정음 분)의 성장 이야기는 공감을 불러일으켰지만, 절체절명의 잡지사가 정체를 숨겨왔던 얼굴없는 소설가와의 단독 인터뷰를 통해 극적으로 생존하게 된 해피엔딩은 영 뜬금없어 드라마의 애청자로서 크게 실망하고 말았다. 데우스 엑스 마키나 식의 해결 방법이 잡지사를 위기에서 구해낼 유일한 동아줄이란 말인가? 1년 반 동안 『환경과 조경』 편집팀을 가까이에서 관찰한 바로는 안타깝게도 우리 편집팀에 정체를 숨긴 유명인은 없는 듯하다. 최근 온라인 상에서 드라마 ‘그녀는 예뻤다’의 현실판이라며 패션지 『보그걸』의 기약 없는 휴간 소식이 이슈가 되었다. 10대와 20대 초반 소녀들을 타깃으로 한 『보그걸』은 한창 꾸미기와 멋 내기에 관심이 많았던 10대 시절, 내가 교과서보다도 열심히 정독하고 스크랩북을 만들었던 잡지였다. 이제 오늘날의 소녀들은 잡지의 화보를 오려 벽에 붙여놓기보다는 인기 블로거들이 운영하는 패션 블로그를 즐겨찾기 하거나 인스타그램에서 스타의 데일리룩에 하트를 누른다. 2015년에 기약 없는 휴간 혹은 폐간에 들어간 잡지는 『보그걸』뿐만이 아니다. 1983년 11월 창간 이후 32년간 꾸준히 발행되어 온 국내 최초 IT 전문 매거진 『마이크로소프트웨어』, 한국의 애니메이션·게임 마니아들에게 격려와 지지를 받으며 1999년 7월 창간된 『뉴타입』 한국판 등도 매체 환경 변화와 수익 구조의 악화로 인해 휴간 혹은 폐간의 수순을 밟았다. 이름만 대면 알 만한 잡지들도 줄줄이 폐간 소식을 전하는 와중에 지난해 문학계에서는 유난히 새롭게 창간한 잡지가 많았다. ‘문학이 지루하다는 편견을 깨는 도끼axt’를 표방하며 지난 7월에 출간한 격월간 문예지 『악스트』, ‘미스터리mystery를 광적으로 좋아하는 사람hysteria’이라는 뜻을 가진 구어를 제호로 사용한 미스터리 전문 격월간 잡지 『미스테리아』, 김현, 강성은, 박시하 등 젊은 시인들이 주축이 되어 크라우드 펀딩으로 창간한 『더 멀리』 등의 신생 문예지들은 ‘신선하긴 한데, 그렇게 해서 되겠어’라는 의심의 시선을 응원과 격려, 그리고 안도의 시선으로 바꿔나가고 있는 중이다. 그중에서도 『악스트』는 창간호부터 애정을 갖고 응원하는 마음으로 읽고 있는 잡지다. 책을 만들면서도 서점에서 계산하는 순간만 되면 책값이 아까운 옹색한 에디터의 눈을 확 사로잡는 파격적인 가격(2,900원) 때문만은 아니다. 한두 권만 꽂아도 서재의 빈 공간을 꽉 채우는 부담스러운 두께의 기존 문예지와는 달리 들고 다니면서 읽기 편한 슬림한 두께와 사이즈, 가독성보다는 미적인 요소를 중시한 편집 디자인, 젊지만 재능 있는 필진, ‘비평’이라는 권위를 내세우기보다는 쉬운 언어로 작가 및 독자와의 소통을 강조한 ‘서평’ 위주의 구성 등 기존 문예지와는 다른 신선한 시도에 잡지를 만드는 에디터로서 관심이 가지 않을 수 없었다. 『악스트』의 창간호는 초판 5,000부가 일주일 만에매진돼 5,000부를 더 찍었고 2호(9·10월호) 역시 7,000부가 팔렸다고 한다. 비단 에디터뿐만 아니라 이전에 기존 문예지를 보지 않았던 사람들도 이 새로운 문예지에 응원을 보내고 있는 듯하다. 『악스트』에 대한 사람들의 지지와 애정은 단순히 새로움 때문일까? 사실 『악스트』는 겉으로 보이는 색다른 디자인과 편집 구성과는 달리 내용 자체는 순수하게 ‘문학’에 집중한다. 이번 『악스트』 3호(2015년 11·12월호)의 커버 스토리로 소설가 공지영이 실린 것을 처음 알았을 때는 ‘벌써부터 이슈 몰이를 한번 해보려는 건가’란 생각에 실망하고 말았다. 하지만 편견과는 달리 공지영과의 인터뷰는 그녀의 인생과 소설에 대해 다루면서도 선정적이기보다는 담백했고 문학에 대한 그녀의 태도를 진지하게 다루고 있었다. 소설가이자 번역가인 배수아는 편집위원을 대표해 쓴 『악스트』 3호 ‘outro’에서 이렇게 말한다. “대중적 취합에 부합하려는 듯이 보이지만, 실제로 그런 노선을 선택한 다른 잡지들에 비하면, 사실 『악스트』는 문학이라는 순수를 온전히 입고 있다. 『악스트』는 분명 즐거움의 잡지지만, 그 즐거움은 문학의 즐거움이지 다른 것은 아니기 때문이다. 『악스트』는 아무 생각이 없는 것일까? 아니면 너무 생각이 많은 것일까? 문학을 향해서 정면으로 가다니. 많은 이들이 의심하고 죄악시하며 이제 아무도 애도하지 않는 가운데 거의 폐기처분될 운명인, 현대의 대표적 소수 의견, 문.학.” 『악스트』 3호 ‘outro’를 읽으며 미국의 실험적인 문학 계간지 『맥스위니스』의 설립자 데이브 에거스가 쓴 『왜 책을 만드는가』 서문을 생각했다. “우리는 말에 대한 사랑 때문에, 세계와 우리 자신을 이해하는 데 가장 큰 도움을 주는 말을 매만지는 그 끝없는 과정에 대한 사랑 때문에 함께 모였고, 또 여전히 함께 한다. 또한 그 말이 살아남고 존속하는 데 가장 큰 도움을 주는 책 만들기의 끝없는 과정에 지금 몸담고 있다.” 마감 기간, 산더미처럼 쌓인 교정지와 밀려 있는 원고 앞에서 멘탈이 흔들릴 때마다, ‘종이책은 해마다 단군 이래 최대의 불황을 경신하고 있다’는 표현을 볼 때마다 펼쳐보곤 했던 책이다. 위기의 잡지를 구하는 건 유명인과의 단독 인터뷰도, 세련되고 멋진 디자인도, 파격적인 특집도 아니다. 지난해 우리나라 문학계는 신경숙 작가의 표절 논란으로 또다시 크게 불거진 문학 권력화와 출판 상업주의 문제로 내홍을 겪었다. ‘터질 게 터졌다’는 싸늘한 시선과 한국 문학계를 향한 조롱 속에서 창간한 『악스트』는 문예지로서 문학의 순수한 영역을 실험하고 탐구하고 있다. 잡지 고유의 순수한 정체성을 향해 정면으로 나아가는 것, 그리고 그 과정을 독자와 공유하며 즐기는 것. 그것이 잡지의 생명력을 유지하는 동아줄이라는 것을 『악스트』가 계속 보여주길 기대한다.

- 제18회 올해의 조경인 시상식

- 지난 2015년 12월 4일, 본지가 주최한 ‘제18회 올해의 조경인 시상식’이 SC컨벤션센터 아이리스홀에서 개최되었다. 올해의 조경인은 한 해 동안 조경 분야의 발전에 공헌한 분들의 업적을 기리기 위해 1998년부터 시행하고 있는 행사로, 이번 수상자를 포함하여 지금까지총 75명이 올해의 조경인으로 선정되었다. 매년 연말독자 및 관련 단체로부터 후보 추천을 받은 뒤 조경 관련 단체장, 역대 수상자, 본지 자문위원으로 이루어진 별도의 ‘올해의 조경인 선정위원회’를 구성하여 수상자를 선정하고 있으며, 제18회 선정위원회는 지난 2015년 11월 11일 개최되었다. 김남춘 교수(단국대학교, 15회 특별상), 김재준 회장(대한전문건설협회 조경식재공사업협의회, 방림이엘씨 대표), 오순환 과장(서울특별시 공원조성과, 11회 정책분야), 이창환 교수(상지영서대학교, 12회 특별상), 임승빈 원장(환경조경나눔연구원, 7회 학술분야), 조세환 교수(한양대학교, 13회 학술분야), 한승호 회장(한국인공지반녹화협회, 한설그린 대표, 6회 산업분야) 등이 참석한 가운데 진행된 선정위원회 회의 결과, 제18회 올해의 조경인 수상자로 학술 분야에 안계복교수(대구가톨릭대학교), 산업 분야에 신경준 대표(장원조경), 정책 분야에 백운해 처장(한국토지주택공사 도시경관처), 특별상에 이원영 과장(서울특별시 푸른도시국 조경과)이 각각 선정되었다. 학술 분야 수상자인 안계복 교수는 근 40년간 전통 조경 연구의 한 길을 걸으며 총 101편에 달하는 연구 결과를 발표하여 전통 조경의 기본 토양을 다지고 조경의 학문적 발전에 기여했다. 특히 한국전통조경학회장으로서 조경의 업역과 전문성을 보호하기 위해 국토부의 ‘건설기술자 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준’과 문화재청의 ‘문화재수리 등에 관한 법률’ 개정 서명 운동을 추진하고 관련 개선안을 작성하는 등의 다양한 활동을 한 공적이 높게 평가받았다. 산업 분야 수상자인 신경준 대표는 20여 년 동안 장원조경을 경영하며 관련 기술 개발과 연구 활동을 통해 업계 전문성을 강화하는 데 이바지했다. 시공 분야에서 만 30여 년을 걸어온 그는 자타가 인정하는 조경 시공장인이며 조경 하자 관리 전문가다. 또한 한국환경계획·조성협회장을 역임하는 동안 업역 확장을 위해 힘썼고, 젊은 조경 기능인 육성과 시공 환경 개선을 위해서도 많은 노력을 경주하였다. 정책 분야 수장자인 백운해 처장은 한국토지주택공사에서 30년간 일했으며, 2015년 1월 도시경관처 처장으로 부임해 조경계의 크고 작은 현안을 해결하기 위해 애써왔다. 2015년에는 한국조경학회 산학협력 부회장으로도 활동했으며, ‘조경설계 현상공모 간소화’와 ‘업체 평가에 따른 조경자재·공법선정위원회 가감점 제도’ 등 제도 개선에도 많은 기여를 하였다. 특별상 수상자인 이원영 과장은 그간의 발주 사업의 관성을 깨고 ‘서울, 꽃으로 피다’와 같은 시민이 직접 참여하는 사업을 발굴·추진한 점이 높게 평가받았다. 또한, 2014년 한국조경사회와 함께 ‘대한민국 조경문화박람회’를 주최했으며, 2015년에는 서울에서 최초로 ‘서울정원박람회’를 성공적으로 개최해 정원 문화를 확산하는 데 기여했다. 또한, 식재 공사 완료 후 2년간 유지·관리비 일부를 시공 업체에 지원해주는 제도를 서울시 최초로 도입한 점도 공적으로 인정받았다. 본지의 박명권 발행인은 “한국 조경 분야의 발전을 위해 물심양면으로 노력하고 헌신하신 수상자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”는 인사말을 전했고, 올조회회장인 이대성 대표(임원개발)와 전임 올조회 회장인 임승빈 원장의 축사도 이어졌다. 또한 올해의 조경인 기수상자 모임인 ‘올조회’ 회원들도 18회 수상자들에게 축하의 인사를 건넸으며, 조경 분야의 당면한 문제점에 대한 의견 제기와 공유가 현장에서 이루어지기도 했다. 마지막으로 이날 행사에서는 본사에서 발행하는 두 종의 월간지 『환경과조경』 그리고 『에코스케이프』의 활동과 내년 계획에 대해 소개하는 시간도 마련되었다. 『에코스케이프』의 박광윤 팀장은 빠르게 변화하는 조경계의 소식을 전하기 위해 내년부터 잡지의 ‘뉴스’란에 큰변화가 있을 것이며, 신속하지만 깊이를 잃지 않는 보도를 약속하기도 했다.

- 통치 불가능한 도시

- 지난 2015년 12월 8일 정림건축문화재단의 라운드어바웃에서는 ‘통치 불가능한 도시’를 주제로 정치지리학자 임동근(서울대학교 지리학과 BK 교수)의 강연이 있었다. 이번 포럼은 재난에 관한 10가지 시선을 모은 ‘재난 포럼災難 Forum: 재난을 바라보는 시선들_ 2015. 10. 13. ~ 12. 21.’의 8번째 시간으로 마련되었다. 재난 포럼은 정림건축문화재단과 문화평론가 문강형준이 공동으로 기획한 포럼으로 그간 영화감독, 문학평론가, 도시공학자, 사회학자, 미학자, 건축가, 심리기획자 등 다양한 분야의 강연자들이 ‘재난’을 화두로 질문을 던져왔다. 이 기획은 세월호와 메르스 사건 이후 가속화된 불안감과 낙관이 어지럽게 얽혀 있는 한국 사회의 재난의 징후를 다양한 시선으로 읽어보려는 시도다. 한국에서 도시공학을 공부하고, 프랑스 파리7대학에서 지리학 박사 학위를 받은 임동근은 최근, 2013년 방송된 팟캐스트 ‘김종배의 사사로운 토크’의 ‘도시정치학’ 코너를 보완해 엮은 책, 『메트로폴리스 서울의 탄생』(반비, 2015)의 저자이기도 하다. 이 책을 통해 ‘정치지리학’이란 낯선 영토를 소개한 그는, (지정학이 땅이 만들어 놓은 정치적 효과를 의미한다면 반대로) 정치지리학이란 권력이 땅에 어떤 식으로 영향을 미치는지를 예민하게 관찰하는 학문이라고 설명한다. ‘서울을 통치하기’란 주제로 박사 학위를 받은 그는 이날 포럼에서 도시와 통치술에 관한 푸코의 개념을 넘나들며 이를 다시 메트로폴리스 서울에 적용하기를 반복했다. 숨 가쁘게 질주했던 그의 강연을 따라가 보자. 통치 가능/불가능은 장치의 문제다 현대 도시에서 권력이 작동하지 않는다고 상상해보자. 예를 들어 일주일간 식량을 공급하는 메커니즘을 통제하지 못한다면, 자연재해나 전쟁이 벌어지지 않더라도 도시는 혼돈 그 자체일 것이다. 즉 통치가 불가능한 도시야말로 재난이다. 통치 권력은 ‘장치’를 통해 집행되는데, 통치 불가능한 도시란 장치가 작동하지 않는다는 것을 의미한다. 권력이 장치를 구성해 통치 기제를 만들 때 가장 비용이 적게 드는 방법을 선택하는 경향을 권력의 일반경제학이라고 부른다. 군대에서 산더미처럼 쌓인 흙을 옮길 때 굴착기 대신 저렴한 인건비의 병사를 움직이는 것도 같은 이치다. 푸코는 ‘사법, 규율, 치안’을 권력 기제의 주요 장치로 설명한다. 사법은 금지(명령)하고, 규율은 규범에 따라 규정하고, 치안은 지식을 활용해 현실에 대응한다. 장치와 권력의 일반경제학을 결합해 보면 사법에서 규율로, 그리고 치안 장치로 넘어 갈수록 더 많은 통치 비용이 발생한다. 그러나 현재의 장치로 통치가 불가능하다면, 즉 더 이상 예전처럼 저비용으로 통치할 수 없고 다음 단계의 장치를 활용하는 것이 오히려 저렴한 상황이 오면 장치를 바꿔야 한다. 그래서 오늘날의 도시는 치안 장치의 합으로 볼 수 있다.도시는 인구의 많고 적음이 아니라 시장의 존재 여부에 따라 성립한다. 본래 도시란 필수적인 자원(물과 식량과 같은)을 생산하지 못하고 외부에서 공급받아야 한다. 따라서 식량을 공급하는 네트워크가 끊어지면 도시는 종말을 맞이한다. 만약 가락동 농수산물시장 등 몇몇 센터가 한 달만 기능을 하지 못하면 서울은 마비될 것이다. 도시는 매일매일 물가를 체크하지 않으면 작동하지 않는 너무나 취약한 존재다. 그러나 실제 아무도 매일매일 서울시의 쌀 비축량을 확인하거나 시장에서 가격을 속이는지 단속하지 않는다. 각자 자신의 곳간을 챙기면서 도시는 돌아간다. 권력은 각 곳간을 뒤지는 대신 시장의 지표를 통해 식량의 동선을 체크한다. 이러한 도시의 정보(지식)를 생산하고 지표화(전년도 대비 물가, 계절별 물가와 같은 리듬을 찾는 것)하는 구조를 만드는 것이 치안 장치다. 이때 장치의 역량은 얼마나 우연적이고 일시적인 상황에 대처할 수 있는가로 판가름 난다. 지표를 확인해 (주기성에서 벗어난) 비정상적인 상황을 판단하고 그 위험을 처리하는 것이 치안 장치의 임무다. 메르스를 통해 본 치안 장치의 모순 결론적으로 지식이 없으면 통치가 불가능해진다. 우리는 메르스 사태에서 치안 장치의 역량을 보았다. 우리나라는 구제역에 대처했던 풍부한 경험이 있으므로 충분히 메르스에 대처할 수 있었다. 그런데 메르스 사태가 효과적으로 통제되지 않았던 것은 동물에게 사용했던 장치를 즉각 사람에게 적용하지 않았기 때문이다.메르스 사태를 보며 가장 아쉬웠던 부분은 대부분의사람들이 가지고 있는 휴대폰이 생산하는 정보만 잘 활용했다면, 어느 지역을 집중적으로 통제해야 할지 아주 손쉽게 알아낼 수 있었는데 그러지 못했다는 점이다. 너무 많은 장치가 있다 보니 오히려 어떤 장치들을 선택해 활용할지 판단하지 못한 것이다. 이러한 문제는 도시의 흐름flow과도 관계있다. 도시를 파악해 통치하기 위해서는 사람, 물자, 돈의 흐름(이동)을 잡아야 한다. 문제는 흐름에는 통치에 도움이 되는 흐름과 해가 되는 흐름이 섞여 있다는 것이다. 예를 들어 아군을 위해 도로를 깔았는데, 그 도로로 적군이 들어오는 격이다. 따라서 도시에서 어느 수준까지 흐름을 보장할 것인지가 문제다. 예를 들어 외국인 노동자가 많이 살고 있는 대림동에 통치의 장치가 개입하게 된다면, 이동을 늘려 경계를 없앨 것인가 아니면 구획해서 이들을 따로 관리할 것인가? 다시 구제역 이야기로 돌아가 보자. 서울에서 소비하는 돼지고기의 양을 따져보면, 전국의 돼지를 그 자리에 묶어두는 것은 불가능하다. 그렇다면 바리케이트는 어디에 쳐야 할까? 도시는 끊임없이 움직이면서 이익을 창출하는데, 병균만 멈추게 만들고 돈은 움직이려는 것 자체가 모순이다. 이러한 모순이 치안 장치 본연의 한계다. 장치의 과잉 결정 어떤 문제를 해결하기 위해 만들어진 장치는 그 문제가 사라지면 어떻게 되어야 할까. 예를 들어 버스 안의 범죄를 예방하기 위해 CCTV를 달았는데 어느 순간 더 이상 범죄가 일어나지 않는다면, 범죄가 완전히 사라진 것일까 아니면 CCTV 때문에 범죄가 예방되고 있는 것일까? 아무리 과거의 데이터를 뒤져보아도 지금의 효용이 어떤지 알 수 없다. 이때 장치가 사라져야할 운명임에도 불구하고 버티는(유지되는) 것을 장치의 과잉이라고 한다. 과연 도시의 장치 중 쓸모 있는 것이 몇 퍼센트인지 아무도 모른다. 장치의 효용을 판단할 수 없는데 장치의 유지비는 계속 들어간다. 이런 것들이 하나 둘 쌓이면서 도시의 관리 비용은 상승한다. 관리 비용이 상승하면서 위기가 오면, 권력은 장치를 민영화해서 해결하려고 한다. 그런데 아이러니하게도 그러면 장치가 오히려 비싸진다. 장치 스스로 더 많은 이다. 그래서 허허벌판에 도로를 깔거나 유동 인구가 많지 않은 지방에 공항이 만들어 진다. 이때 ‘균형발전’이나 ‘공생’과 같은 규범을 찾아 당위성을 부여한다. 서울의 통치 가능/불가능성을 파악하려면 첫째, 좋은 흐름과 나쁜 흐름을 구별할 수 있는가 둘째, 권력의 일반경제학을 따르고 있는가 셋째, 초과 결정을 제어할 수 있는가를 체크해보면 된다. 그 이전에 과연 우리에게 치안 장치가 있었는가 하는 질문도 필요하겠지만. 만약 통치 불가능한 상태라면 우리는 어떤 대안을 만들 수 있는지 고민해볼 필요가 있다. 또한 현재 정부가 공들이는 장치는 무엇인지, 또 정말 우리에게 필요한 장치는 무엇인지도 생각해보자. 서울역고가, 작품이 아니라 장치가 필요하다 도시가 잘 작동하려면 여러 개의 장치가 협업해야 한다. 우리 도시에 필요한 것은 마스터의 작품이 아니라 제대로 작동하는 장치를 어떻게 설계하는가다. 많은 설계공모의 문제는 그 장소에 무엇이 필요한지에 대한 고민이 생략된다는 것이다. 일례로 서울역고가의 경우 그 장소에 필요한 장치가 무엇인지 고민하지 않고 (우연히)보행교를 제시했다. 세종대로 앞 광장도 마찬가지다. 건축가에게 프로그램까지 상상하도록 하는 설계공모도 문제다. 문제를 설정하고 진단한 뒤 그 문제를 해결하기 위한 기능을 제시하고 그 용도가 외화되면서 형태가 만들어지는 작업을 디자이너에게 맡겨야 한다. 도시재생과 지식 통치 요즘 한국에서 유행하는 도시재생은 주로 서구의 방식을 차용하고 있는데, 지식 생산은 훨씬 열악한 상황이다. 프랑스의 경우 도시재생을 위해 20가지 지표를 활용한다면, 우리나라는 4가지에 불과하다. 프랑스는 그 지표를 통계청에서 많은 비용을 들여 만드는데, 우리나라는 지자체가 알아서 만든다. 그동안 우리나라에서 지표를 생산하지 않았던 이유는 그럼에도 통치가 가능했기 때문이다. 반면 유럽은 낙후 지역에 돈을 쏟아 부은 역사가 30여 년이다. 그동안 실패를 거듭하며 제도를 개선해온 것이다. 도시를 재생하려면 우선 문제가 무엇인지를 파악해 필요한 것이 인건비인지, 조직인지, 건물인지, 공원인지 도출해내는 과정이 필요하다. 사업 후에도 처음에 설정했던 문제가 해결되었는지 파악한다. 그에 따라 정부의 예산도 부처와 상관없이 신축성있게 움직인다. 도시 정책은 10~20년에 걸쳐 시행되는 것이 기본이다. 파리에 경전철을 놓는데 25년이 걸렸다. 오랜 시간 논의를 통해 사업이 진행되니 투기도 불가능해진다. 또 다른 특징은 개발 보고서를 만들기 전에 어마어마한 양의 진단 보고서를 낸다는 점이다. 우리라면 개발 보고서의 앞쪽 몇 장을 할애하는 게 다인데 말이다. 우리도 고건 시장 때는 충분한 진단 보고서를 생산했다. 당시에는 선거에 출마할 필요가 없었기 때문에 공무원의 행정 마인드로 일할 수 있었다. 하지만 민선 시장은 다음 선거를 위해 무리수를 둘 수밖에 없다. 이러한 문제를 해결하기 위해 프랑스의 경우는 당선되기 이전에 미리 보고서를 준비한다. 2001년 파리 코뮌 이후 처음으로 사회당의 베르트랑 들라노에 후보가 파리 시장에 당선되자마자 그 전 10~20년 동안 구축해 놓은 데이터베이스를 토대로 신속하게 대중교통 체계를 개선했다. 우리에게도 이런 사전 작업이 필요하다. 도시의 통치를 위한 지식은 정부가 쌓는 양보다 민간이 생존권이나 가치관에 의해 쌓는 양이 훨씬 많다. 그런데 도시재생과 관련해서는 그러한 지식들을 전혀 활용하지 못하고 있는 점이 안타깝다.

- 아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성

- 대림문화재단의 새로운 도전 2015년 12월 5일, 새로운 문화·예술 아지트를 꿈꾸는 디 뮤지엄D MUSEUM이 문을 열었다. 올해 설립 20주년을 맞은 대림문화재단이 대림미술관―한국 최초의 사진 전문 미술관인 한림미술관을 2002년 서울로 이전해 현재의 대림미술관으로 재개관했다―과 10주년을 기념하여 개관한 프로젝트스페이스 구슬모아 당구장―2012년에 개관해 국내 젊은 작가들의 창작 활동을 지원하는 전시 공간을 운영하고 있다―에 이어 새롭게 선보이는 디 뮤지엄은 감각적인 전시와 교육·문화 프로그램 등을 더 많은 사람에게 제공할 것으로 기대된다. 한남동 독서당로의 야트막한 오르막에 자리한 디 뮤지엄을 향해 걷다 보면 무지개를 발견할 수 있다. 구름한 점 없는 하늘과 아파트 벽에 걸린 무지개를 보며 생긴 의문은 디 뮤지엄 건물 앞에 선 후에야 풀리게 된다. 디 뮤지엄 건물의 한 면을 가득 메우고 있는 홀로그램 포스터가 뿜어내는 오색의 빛은 ‘공간을 채우는 빛’이라는 전시의 주제를 알리는 동시에 디 뮤지엄에 온 것을 환영하는 하나의 작품처럼 느껴지며, 명도가 다른 회색 블록을 쌓아올린 듯한 독특한 건물의 외관도 관람객의 눈을 사로잡는다. 빛의 장악력 디 뮤지엄의 전시장은 기둥이 없는 공간으로 설계되었고 4m부터 최대 8m 높이의 구조로 변형할 수 있어 변화무쌍한 공간을 체험할 수 있다. 이런 구조적 특징 덕분에 ‘아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성Spatial Illumination–9 Lights in 9 Rooms’을 기획한 손명민(디 뮤지엄 수석 큐레이터)은 예민한 소재인 ‘빛’을 위한 전시 공간을 만들 수 있었다. 개관일에 진행된 아티스트 토크에서 손명민은 “빛은 간섭을 받기 쉬운 소재이기에 완벽한 공간이 필요했다”며 독립된 9개의 방이 만들어진 이유를 설명했다. 헤아릴 수 없이 많은 색으로 사람의 눈을 현혹하다가도 흑·백의 강렬한 대비를 통해 단순한 아름다움을 뽐내는 빛은 우리의 인식과 감각에 색다른 자극을 준다. ‘아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성’전은 이런 빛의 속성이 예술적 표현의 매체로 진화될 수 있는 잠재력을 보여준다. 빛이 확장되는 과정 9개의 방을 잇는 단 하나의 복도는 관람객이 정해진 순서대로 작품을 만나도록 하는 의도적인 장치이며, 이 순서를 통해 관람객은 방을 지날 때마다 색, 소리, 움직임과 같은 감각적인 요소를 통해 감성을 자극받는다. 점차 자극의 강도가 높아지면서 한 차원 높은 공간을 경험하고 체험할 수 있다. 마지막 작품을 끝으로 어둠과 빛이 반복되던 전시 공간을 빠져나오면 한 편의 영화를 본 듯한 여운을 느낄 수 있을 것이다. 첫 번째 방의 네온 폼스Neon Forms는 순수한 빛을 체험하게 한다. 백색광을 내뿜고 있는 네온은 일상에서 마주하는 빛 그 자체지만 불규칙한 선을 그리고 있어서 낯설게 느껴진다. 세리스 윈 에반스Cerith Wyn Evans는 전작을 통해 세상 모든 것의 ‘덧없음’을 이야기했다. 그의 대표작 거품 방울을 파는 행상인Bubble Peddler―일본 가부키에서 기요모토 음악에 맞추어 추는 격렬한 춤을 표현한 작품―에서는 화려하지만 금세 터져버리는 거품을 이용해 존재의 무상함을 표현했다. 반면 네온 폼스는 작가가 일본 전통극 ‘노’에서 연기하는 배우의 움직임을 네온으로 표현한 작품이다. 일시적인 움직임을 담고 있는 이 작품의 복잡하게 얽혀있는 네온이 그리는 선을 따라가다 보면 춤을 추는 배우의 역동적인 움직임과 세상만사의 덧없음에 대한 멜랑콜리를 느낄 수 있다. 정면에서 보면 평면처럼 느껴지는 프라이머리Primary는 작가 플린 탈봇Flynn Talbot의 말처럼 “작품에 가까이 가면 이것이 깊이 있는 3차원 작품”이라는 걸 깨달을 수 있다. 빛의 삼원색인 RGB―빨강, 초록, 파랑― 광원을 삼각뿔 형태의 오브제에 투영시킨 이 작품은 빛과 조각이 만들어 내는 다양한 색과 형태를 보여준다. 작가는 빛과 사람의 연결을 목표로 작업을 해 왔다. 이런 작가의 경향은 사람의 손이 닿아야만 빛을 내는 조명을 비롯하여 서울에서 처음 선보이는 작품인 컨투어 미러Contour Mirror에서 여실히 드러난다. 등고선과 지문의 모양에 착안해 만들어진 조명이 설치된 거울을 들여다보고 있으면 그 안에서 작품이 아닌 자신을 발견하게 된다. 작가는 관람객이 잠시 거울 앞에 멈추어서 자신안의 빛을 발견하고 내면을 성찰하기를 원했다. 다음 방에서는 어윈 레들Erwin Redl이 빛으로 세운 공간을 만나볼 수 있다. 작가는 LED와 전구를 이용한 공간 중심적 작업을 해왔다. 이런 작품을 통해 관람객은 가상 공간과 현실 공간에서 오는 거리감을 느낄 수 있다. 원형으로 촘촘히 배치된 광섬유에서 발현되는 빨강과 파랑의 빛줄기는 원기둥 형태의 공간을 만들어낸다. 무형의 빛이 만든 선으로만 이루어진 이 건축적공간은 단순한 아름다움을 내뿜는 동시에 보는 이를 압도한다. 라인 페이드Line fade가 만들어 낸 공간 안으로 들어서면 원기둥 밖에서 작품을 바라봤을 때와는 다른 체험을 할 수 있다. 네 번째 방에 들어서면 작품을 감상하기 전 신발 위에 덧신을 착용해야 한다. 바닥을 포함하여 오직 하얀 벽으로 이루어진 세 공간에 투영되는 형광 빨강, 초록, 파랑 빛은 몽환적인 뮤직비디오에나 나올 법한 장면을 연출한다. 옵아트―옵티컬 아트(optical art)의 준말로 기하학적 형태와 색채를 이용하여 시각적 착각을 다루는 예술 장르―의거장인 카를로스 크루즈-디에즈Carlos Cruz-Diez는 색과 빛에 대한 연구를 통해 자신만의 작품 세계를 구축했으며 1960년대부터 선보여온 크로모세추레이션Chromosaturation에는 수년간의 작가의 연구가 응축되어 있다. 이 작품의 이름은 색채를 뜻하는 크로마chroma와 포화도를 의미하는 세추레이션saturation의 합성어이다. 색채로 가득 찬 이 비현실적인 공간은 다양한 색상을 동시에 받아들이게 해 관객에게 혼란을 준다. 1층의 전시 공간을 모두 둘러보고 다음 작품을 보기위해 방문을 열면 머리 위에서 빛이 쏟아져 내린다. 샹들리에 형태로 제작된 미러 브랜치Mirror Branch는 2층으로 오르는 계단에 설치되었다. 나뭇가지 모양의 샹들리에에 달린 수천 개의 미러 디스크mirror disc는 그위에 설치된 조명을 다양한 방향으로 반사한다. 계단을 천천히 오르며 벽에 드리워진 나무 형태의 그림자와 빛을 즐기다 보면 햇살이 부서져 내리는 숲 속을 거니는 듯한 착각에 빠지게 된다. ‘빛은 반사될 때 비로소 드러난다’라는 개념에서 출발한 이 스튜디오 로소Studio Roso의 작품은 빛과 그림자를 통해 공간과 작품의 경계를 허물어 새로운 내러티브를 보여준다. 여섯 번째 방의 문을 여는 순간 화려하게 빛나는 타일과 음악 소리에 넋을 빼앗긴다. 수백 개의 육각형 타일로 이루어진 천장에 투사된 다양한 빛의 패턴과 바닷속에서 들려오는 듯한 웅장한 사운드는 애니메이션 피노키오에서 제페토 할아버지가 탄 배를 삼켰던 고래의 뱃속을 떠오르게 한다. 툰드라Tundra는 이 벌집 모양의 타일이 고래의 뇌세포라고 상상하며 고래가 움직일때마다 세포들이 반응하는 모습을 작품으로 표현했다. 작가는 마이 웨일My Whale은 “바다 깊숙한 곳에 빠진 듯한 분위기를 조성해 사람들이 몰입하기 쉽도록 만든 작품”이라 말했다. 본래 브루조브 호 선박에 설치되었던 작품처럼 바닥에 깔린 카펫에 누워 작품을 감상할순 없지만, 빛과 음악에 집중하면 작품이 선사하는 공감각적인 경험에 푹 빠져볼 수 있다. 2011년 프랑스 리옹Lyon의 ‘빛의 축제La fete de lumiere’에서 처음으로 공개된 돌풍Bourrasque은 프랑스 어로갑자기 불어 닥친 바람을 의미한다. 마치 종이가 바람에 의해 하늘로 휘날리는 순간을 포착한 것 같은 이 작품은 관객에게 과거에 겪었던 돌풍과 관련된 일을 떠올리거나, 새로운 이야기를 상상하게 하는 등의 감성적인 경험을 가능케 한다. 하얀 벽으로 둘러싸인 실내로 작품이 이동되면서 본래 리옹 신청사 앞에 설치되었을 때보다 생동감은 덜하지만, 공간이 주는 고요함으로 인해 시간이 멈춘 듯한 강렬한 분위기를 느낄 수 있다. 또 한 가지 흥미로운 것은 폴 콕세지Paul Cocksedge가 작품을 구현한 방법이다. 원래 빛은 구부러지지 않지만, 작가는 최첨단 소재인 발광 시트를 이용해 종이만큼이나 가볍고 유연해 보이는 조명을 만드는 데 성공했다. CMYK 램프CMYK Lamp는 관객이 가지고 있던 빛과 그림자에 대한 과학적 상식을 깨부순다. 학창시절 배운 그림자는 빛의 반대 방향에 맺히며 하나의 광원에는 하나의 그림자가 생긴다는 빛의 원리와는 달리, 데니스 패런Dennis Parren이 만든 작품의 그림자는 세 가지의 색을 가지고 있으며 세 방향으로 뻗어 있다. 자세히 들여다보면 각기 다른 지점에 설치된 작은 빨강, 초록, 파란 조명을 찾을 수 있어 작품의 원리를 이해할 수 있다. 작가는 이처럼 간결한 구조물을 통해 빛의 메커니즘을 구조적인 관점으로 재해석했다. 바로 옆에 설치된 공간에서는 이 작품과 같은 원리를 이용한 그림자 놀이를 할 수 있다. 움직임에 따라 색이 퍼지는 방향과 그 크기가 달라지는 그림자를 통해 작품의 원리를 몸으로 체험하며 이해할 수 있다. 마지막 방에서는 선과 면으로 구성된 그래픽이 일으키는 착시 현상을 볼 수 있다. 직각으로 세워진 두 개의 벽 위에 붉은색과 흰색 선 그리고 사각형이 반복적으로 나타나고 겹쳐지면서 양파 껍질 같은 다층의 시각적 조합을 만들어 낸다. 이 2차원의 그래픽은 부피와 깊이를 가진 3차원의 공간을 끊임없이 보여준다. 앞서 소개한 툰드라의 마이 웨일처럼 이 작품 또한 사운드와 영상이 결합된 작품이다. 올리비에 랏시Olivier Ratsi는 이 작품을 통해 관객을 다른 차원으로 끌고 가기를 원했다. 또한 작가는 어니언 스킨Onion skin을 통해 작품이 보여주고 있는 공간이 정말 실재하는 것인지 우리의 착각일 뿐인지, 우리가 공간을 인식하는 방법에 대해 질문을 던진다.

- 도시재생의 시대, 젠트리피케이션으로 밀려나는 예술가들

- ‘비엔나’하면 ‘모차르트’를, ‘앤디 워홀’하면 ‘뉴욕’을 떠올리게 되는 것처럼 예술가와 도시는 뗄레야 뗄 수 없는 관계다. 도시는 예술가에게 영감의 원천이자 활동의 무대이며, 예술가는 도시의 문화적 취향과 수준을 상징하는 아이콘이다. 예술가가 사랑하고 가꾸는 도시는특유의 예술적 분위기 덕분에 사람들에게 사랑받는 명소가 되고 상권이 살아나게 되는 경우가 많다. 도시 개발의 시대가 지나가고 도시재생의 시대를 맞이하면서 예술가는 도시재생 사업의 첨병 역할을 떠안게 되었다. 하지만 정작 예술가들은 지역 명소화에 따른 젠트리피케이션gentrification으로 인해 공들여 가꿔온 터전을 잃게 되는 경우가 부지기수다. 이러한 상황에서 예술가는 젠트리피케이션을 야기하는 주범으로 혹은 젠트리피케이션의 희생자로 인식되며 도시재생과 젠트리피케이션 사이에서 복잡 미묘한 관계를 형성하고 있다. 지난 11월 27일, 서울시청 신청사에서 열린 제7회 서울시창작공간 국제심포지엄은 ‘예술가, 젠트리피케이션 그리고 도시재생’이라는 주제로 최근 사회적 문제로 떠오른 젠트리피케이션 현상과 예술가와 도시의 관계를 고찰했다. 서울시가 주최하고 서울문화재단과 금천예술공장이 주관한 이번 심포지엄은 임대료가 저렴한 작업실이 절실한 예술가들의 입장, 젠트리피케이션을 앞서 경험한 외국 도시들의 사례, 서울이 앞으로 젠트리피케이션에 대응할 방향 등에 관해 국내외 경제학자, 지리학자, 정책 입안자, 예술가 등이 모여 이야기를 나누는 장을 마련했다. ‘젠트리피케이션’에 대한 이해 모 일간지에서 2015년의 10대 키워드 중 하나로 ‘젠트리피케이션’을 꼽을 만큼1 ‘젠트리피케이션’이라는 용어는 지난 한 해 크게 이슈가 되었다. 하지만 ‘젠트리피케이션’은 1964년 처음 쓰이기 시작한 역사 깊은 단어다. 이 용어를 최초로 사용한 영국의 사회학자 루스 글라스Ruth Glass는 주택 개보수와 그로 인한 사회 계급적 변화와 주택 점유상의 변화를 의미하는 단어로 ‘젠트리피케이션’을 사용했다. 젠트리피케이션은 도시와 시간의 변화에 따라 다른 모습으로 발견되며 늘 저소득층을 몰아내는 것도 아니다. 예를 들어, 뉴욕이나 런던 중심부에서 창고나 공장을 개보수해 아파트나 작업실로 만드는 로프트 컨버전loft conversion이나 정부 정책과 자본이 주도하는 도시 개발 과정에서 일어나는 뉴빌드 젠트리피케이션new-build gentrification의 경우는 기존 공간이 애초부터 주거용이 아니었기 때문에 공간점유 계층의 대체 현상이 발생하지 않는다. 하지만 우리나라에서 문제가 되고 있는 상업적 젠트리피케이션commercial gentrification(기존의 상점과 카페들이 훨씬 더 거대한자본을 가진 고급 소매점이나 프랜차이즈 등으로 대체되는 현상)의 경우 격렬한 사회적 저항을 유발한다.‘젠트리피케이션의 원인과 결과: 그것은 언제나 저소득 계층을 몰아내는가’라는 주제로 발표한 크리스 햄넷Chris Hamnett(킹스칼리지런던 지리학과) 교수는 “새로운 중산 계층의 유입도 없고 고급 주택에 대한 수요도 없는 버팔로, 디트로이트, 피츠버그와 같은 도시들은 오히려젠트리피케이션 현상이 일어나기를 바랄 것”이라며 “젠트리피케이션 현상은 늘 똑같은 형태를 취하지 않으며 원인도 제각각이고 그 결과도 동일하지 않다”고 강조했다. 이어 그는 젠트리피케이션 현상을 단편적으로 이해하는 것은 위험하며 “우리가 어느 시대, 어떤 현상을보고 있는지 섬세하게 살펴봐야 할 필요가 있다”고 말했다. 한국의 젠트리피케이션 국내에서 젠트리피케이션에 대한 논의는 어디까지 왔을까? 최근 ‘젠트리피케이션’이라는 용어가 유행처럼 쓰이고 있는 데 비해 이 현상에 대한 세밀하고 구체적인 연구는 아직 빈약한 수준이다. ‘왜 지금 젠트리피케이션인가: 국내 젠트리피케이션 논의의 유행에 대한 진단과 전망’을 주제로 발표한 이선영 박사(킹스칼리지런던 지리학과)에 따르면 국내 언론에서 ‘젠트리피케이션’이라는 용어는 공간이 가진 고유의 분위기와 특색으로 명소가 된 북촌, 서촌, 경리단길, 홍대, 이태원, 대학로, 가로수길 등의 지역에서 오랫동안 터를 닦아온 원주민, 상인,예술가 등이 급격한 임대료 상승 때문에 그 지역을 떠나는 현상을 설명할 때 사용되고 있다. 이는 주거 젠트리피케이션에 대한 논의가 주를 이루었던 서구의 젠트리피케이션 담론과는 조금 다른 양상이다. 사실 젠트리피케이션 자체는 한국에서 새로운 현상이아니다. 그동안 젠트리피케이션이라는 용어 대신에 도시재개발, 주택재개발, 도시재생 등과 같은 용어로 이 현상을 설명해왔을 뿐이다.2 이날 토론에 참석한 박태원 교수(광운대학교 도시계획부동산학과)는 “최근 언론에 의해서 사용되고 있는 ‘젠트리피케이션’이라는 용어는 주택계급의 변화에 주목하는 서구의 개념에서 탈피해 개념이 과잉되어 부정적인 인식을 확대·재생산하고 편향된 프레임을 제공하는 것은 아닌지 의문이 든다”며 “외국의 젠트리피케이션과 구별될 수 있는 한국적 젠트리피케이션의 특성이 발견되는지, 발견된다면 어떤 특성이 있는지 궁금하다”고 질문을 던졌다. 이선영 박사는 과거엔 외곽 지역을 중심으로 도시재개발이 행해졌지만 오늘날에는 도심과 그 주변의 도시재생이 이루어지면서 이로 인한 젠트리피케이션에 대항하는 주체가 주거세입자에서 상가 세입자로 변하게 되었다고 설명했다. 주거 세입자의 경우는 도시 외곽이나 다른 도시로 저렴한 주거지를 찾아 떠나는 대안이 존재하지만, 불평등한 임대차 계약 등으로 막대한 손실을 입게 되는 상가세입자는 젠트리피케이션 문제에 상대적으로 취약하기 때문이다. 이선영 박사는 “과거 ‘도시재개발’이라는 용어가 중립적인 의미로 쓰였다면 최근 국내에서 유행처럼 쓰이고 있는 ‘젠트리피케이션’이라는 용어는 계급화에 대한 부정적 효과에 집중했다”고 설명했다. 문화 소비에서 문화 생산으로 거대 자본의 진출로 인한 과도한 임대료 상승으로 원주민과 상가 세입자, 지역 예술가들이 터전을 떠나기 전까지 젠트리피케이션 현상이 발생한 지역은 특색 있는 지역적 정체성과 예술적인 감성으로 소위 ‘뜨는 동네’로 주목을 받으며 주변 지역민의 부러움을 사던 곳이다. ‘핫 플레이스’로 인기를 끌던 동네가 하루아침에 몰락하게 되는 이유는 무엇일까? 런던 헉스톤Hoxton의 사례를 들어 ‘문화 소비 주도 도심 재생 전략의 문제점’을 발표한 앤디 프랫Andy Pratt(런던시티대학교 문화경제학과) 교수는 이러한 지역에서 조성되는 문화 유형은 생산이 아니라 소비에 기반을 두고 있다고 지적했다. 테마파크가 관광객을 다시 끌어 모으기 위해서는 새로운 놀이 기구에 계속 투자해야 하는 것처럼 문화적 생산보다는 ‘체험 경제experience economy(소비자에게 독특하고 기억에 남을 만한 경험을 제공하는 제품이나 서비스)’나 관광에 기반을 둔 도시의 문화 시장은 매우 협소하며 지속가능한 전략이 아니라는 것이다. 앤디 프랫 교수는 문화 생산이 이루어지는 창조도시를 만들기 위해서는 정부에서 도시의 문화 경제를 깊이 있게 이해하고 문화 산업을 대상으로 한 훈련을 제공하며 재정을 전략적으로 지원할 필요가 있다고 조언했다. 예술가와 도시재생, 혹은 젠트리피케이션 국내 도시 행정가들도 문화의 생산가이자 창조적 계급인 예술가가 도시에 끼치는 영향에 대해 중요하게 생각하고 그들을 유치하기 위해 정책적 노력을 기울이고 있지만, 정작 예술가들이 도시에 정착하고 뿌리내리게 하기 위한 배려는 부족한 실정이다. 2013년 ‘도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법’이 시행되면서 대한민국 곳곳에서 도시재생 사업이 한창 진행 중이다. 현재 진행되고 있는 도시재생 사업에서 빠지지 않는 요소는 바로 ‘문화’다. 2014년 도시재생 선도지역으로 선정된 13개소는 모두 예술가를 사업의 중심에 놓고 이들을 활용한 사업을 계획하고 있으며 그중 8개소 이상은 예술 창작 공간 혹은 이와 유사한 시설을 조성하려고 추진 중이다. 하지만 여전히 예술가들은 지역 명소화에 따른 젠트리피케이션 현상의 첫 희생자가 되는 상황에 처해있다. ‘문화적 도시재생 정책으로서의 창작 공간 사업과 젠트리피케이션’을 주제로 발표한 김연진 연구원(한국문화관광연구원)은 예술가들이 지역에 온전히 정착하지 못하고 떠나게 되는 원인으로 창작 공간의 근본적인 기능 상실을 지적했다. 창작 공간은 예술가의 안정된 창작 환경을 확보하고 예술적 컨버전스의 장으로서 기능하는 곳이다. 하지만 최근 도시재생 사업으로 조성되고 있는 창작 공간은 본래 기능보다는 도시재생의 수단으로 이용되며 관광과 연계된 상업 지역, 예술 소비지로 기능하면서 젠트리피케이션과 이에 따른 문화백화현상을유발한다는 것이다. 김연진 연구원은 젠트리피케이션 현상에 완벽하게 대응할 수는 없겠지만 성수동, 연남동 등을 포함한 몇몇 지역에서는 자발적으로 상생 조약을 체결하거나 젠트리피케이션이 예견되는 지역의 토지 및 건물 소유의 주체가 되는 ‘공익형 알박기’,3 예술인협동조합 주택 사업 등의 대안을 실험하고 있다고 설명했다. 이번 심포지엄은 최근 이슈로 떠오른 주제를 다룬 만큼 접수 이틀 만에 사전 예약이 종료되었고 심포지엄당일에도 수십여 명의 현장 대기자가 줄을 서는 등 큰 관심을 받았다. 이번 심포지엄에 대한 뜨거운 관심은 그만큼 젠트리피케이션 현상이 많은 시민들에게 피부에 와 닿는 문제가 되고 있다는 방증일 것이다. 심포지엄 말미에 방청객으로부터 ‘본인이 젠트리피케이션 현상이 시작되고 있는 지역에 사는 예술가라면 어떻게 하겠는가’라는 질문이 패널들에게 던져졌다. 인디밴드들이 뭉쳐 거대 자본에 맞서 홍대앞 음식점 두리반을 지켜낸 이야기를 담은 다큐멘터리 ‘파티51’을 제작한 영화감독 정용택은 영화와는 다른 의외의 대답을 내놓았다. “지금 마포 주민으로 살고 있는데, 그렇다면 저도 은평구로 넘어가야죠. 어떻게 고리를 끊을 수 있겠습니까.” 다큐멘터리가 기록한 두리반의 치열한 생존기보다현실은 더 냉정하다.

- 용산공원 시민포럼의 첫 걸음

- 조순의 여의도공원, 고건의 월드컵공원, 이명박의 서울숲과 청계천, 오세훈의 DDP, 박원순의 서울역고가에 이르기까지, 민선으로 자치 단체장이 선출되기 시작한 이후 ‘대형 공원’ 조성은 단체장의 대표적 치적 사업이 되었다. 당연히 임기 내 완공이 필수적이었다. 오세훈 전 시장이 중도 사퇴하여 ‘서울시장 = 대형 공원 임기 내 완공’의 공식이 깨졌을 뿐이다. 그러나 최초의 국가공원의 지위를 부여받은 용산공원은 공원화 구상이 발표된 지 10여 년이 흘렀건만 (한미연합사 잔류 문제 등으로 인해) 아직 정확한 부지 면적조차 확정되지 못한 상태다. 규모라면 여느 대형 공원 못지않은데 말이다. 물론 대상지가 안고 있는 난제가 여타의 공원과는 비교 불가능한 수준인 것은 사실이다. 더구나 미군이 여전히 남아 있다. 불도저식 빠른 개발이 아니니 다행이라고 여길 수만도 없는 상황이다. 확고하고 체계적인 큰 그림에 따라 여유 있게 진행되고 있다기보다는 돌발 변수때문에 일정이 늘어지는 경우가 발생하고 있기 때문이다. 이래저래 쉽지 않은 길이다. 그럼에도 ‘용산기지 공원화 구상’(2005년), ‘용산공원 조성 특별법’(2007년), ‘용산공원 아이디어 공모’(2009년), ‘용산공원 정비구역 종합기본계획’(2011년 고시), ‘용산공원 설계 국제공모’(2012년) 등을 거치며 용산공원 프로젝트가 한 걸음씩 나아가고 있는 것만은 분명하다. 2016년에는 종합기본계획에 이어 두 번째 법정 계획인 ‘공원조성계획’의 수립이 예정되어 있고, 이는 2017년에 최종 승인 및 고시된다. 정부가 공원 완공 시기로 발표한 2027년까지 어떤 다른 변수가 발생할지 예측할 수 없지만, 특별법까지 제정된 만큼 사업이 중단되지는 않을 것이다. 더딘 진행이 호재로 작용할 여지도 있다. 시민 참여와 운영·관리 방안이 바로 그중 하나다. 어쨌거나 시간적 여유가 생겼으니 말이다. 2012년 국제공모 이후 열린 ‘용산공원 시민사회 대토론회’(1차: 2012년 10월 30일, 2차: 2013년 3월 15일)에서 시민 참여와 운영 방안에 대한논의가 있었지만, 조성 계획은 여전히 중앙 정부 주도로 진행되고 있으며 시민 사회와의 소통도 그리 원만해 보이지 않는다. 제대로 정보가 공유되지 못하고 있는 상황에서 중요한 계획 변경―한미연합사 잔류 및 지하철역위치 이전 등―이 이루어지는 중이며 공원의 기능과 면적도 축소될 가능성이 잔존해 있다.

- 해외 도시공원의 운영 관리와 시민 참여

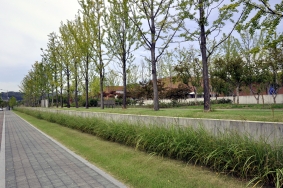

- 공공적인 대형 공원을 위한 상상적 기획 2015년 11월 27일 서울역사박물관에서 개최했던 용산공원 국제 심포지엄을 끝으로 ‘용산공원 시민포럼 준비위원회’는 공식적인 활동을 마무리했다. 2015년 2월 용산공원 조성 부지를 세계 기념물 감시World Monument Watch(WMW)에 등재하기 위한 작업에 참여 하면서 ‘용산공원’을 처음 맞닥뜨린 후 10개월 만이다.익히 들어 익숙하지만 아직은 실재하지 않는 상상 속의 공원, 용산공원을 함께 그려 나가기 위한 준비 과정이었다. 이 글은 용산공원과 관련해 ‘무엇인가’를 처음 기획하던 때부터 심포지엄을 마치고 다시 ‘우리의 공원’상을 모색하는 출발점에 선 현재까지 과정상의 결과물이며, 실재와 비실재로 경험한 장소에 관한 것이다.1 시작은 이러하다. 2015년 4월 미국 샌프란시스코에서 열린 국제 도시공원 컨퍼런스International Urban Parks Conference에 참석했다.2 미국 각지에서 모인 1,000여 명의 도시공원 커뮤니티 리더가 서로의 경험을 공유하고 도시공원의 디자인과 개발 방식, 운영·관리를 위한 프로그램, 재정에 대한 지속가능성을 모색하는 자리였다. 컨퍼런스가 개최된 샌프란시스코는 용산공원 계획의 벤치마킹 사례로 접했던 프레시디오가 있는 곳 이라 한층 기대가 높았다. 도시의 확장에 따라 도심지와 인접하게 된 프레시디오 공원은 도시의 활력과 공원의 여유가 공존하는 생경한 장소였다. 습관적으로 계획가·설계가의 관점에서 공원을 들여다보던 경직된 사고에 경고등이 켜졌다. 도시 삶의 지속가능성을 모색하는 촉매제인 도시공원의 역할을 다시 반문하기시작했다. “세계 어느 곳에서도 완전히 공공적인 대형 공원을, 다시 말해서 모든 시간대에 모든 장소에 무료로 접근 할 수 있고 전적으로 공공의 자금에 의해 운영되는 대형공원을 찾아보기가 점점 더 어려워지고 있다. 어느 정도 이러한 현상은 공원의 물리적 스케일과 사회적 복잡성의 영향이다.”3 줄리아 처니악과 조지 하그리브스가 펴낸 『라지파크 Large Parks』에서 존 비어즐리는 공공적인 대형 공원의 위기를 지적한다. 이미 민관 파트너십public-private partnership에 의한 도시공원 조성과 운영관리의 당위성이 많은 사례를 통해 논증되었고, 최근에는 확장된개념의 공원 거버넌스가 논의되고 있다. 그동안 장소만들기place-making 관점에서 추진해 온 공공 주도의 순차적 방식―1단계: 정책 수립(policy), 2단계: 자금 투입 및 조성 (finance and place-making), 3단계: 관리(maintenance)―은 재고되어야 한다. 공원의 100년, 그 이상을 바라보는 국가공원을 만드는 일에 새로운 관점과 변화를 모색해야 하는 시점이다. 용산공원의 조성·계획 과정에는 20년 이상 논의되어 온 깊고 넓은 담론의 층위가 있다. 현재 용산공원 조성은 기본계획과 설계공모 당선안을 바탕으로 진행되고 있으며, 용산공원 주변 지역의 관리·계획 수립 역시 추진 중에 있다. 현재 시점에서 용산공원 계획에 대한 이슈와 쟁점은 무엇이 되어야 할까? 다음 세대까지 이어질 도시공원의 지속가능성을 모색하는 일이다. 이러한 측면에서 프레시디오를 사례로 보는 것은 의미가 있다. 도시공원의 혁신과 새로움을 모색하는 상상적인 기획imaginative enterprises.4 하나의 사례가 둘이 되고 연이어 늘어나 지난 11월 심포지엄에서 도시공원의 운영관리에 대한 다양한 사례를 확인하는 자리를 가졌다. 이 글은 심포지엄 기획 시 고려했던 관점을 공유한다. ‘좋은 공원의 계획과 설계, 그리고 이후 단계에서 누가 어떻게 공원을 운영·관리하는가.’, ‘그리고 이를통하여 어떤 가치를 창출해 내는가.’ 네 가지 사례를 소개하려고 한다. 첫 번째는 자족적 도시공원 운영관리 모델을 실험하고 있는 시드니 하버국립공원이며, 두 번째는 연방 정부 산하 조직으로 출발하여 독립적인 트러스트 조직이 운영·관리하고 있는 샌프란시스코 프레시디오, 세 번째는 시와 민간 조직의 연대를 통해 점진적으로 조성되고 있는 시애틀의 맥너슨 공원, 마지막으로 시민 주도 단체가 정부의 유휴 부지 개발 계획을 저지하고 공원으로 지켜낸 베를린의 템펠호프다. 시드니 하버 국립공원: 자족적 공원 모델의 지향 시드니 동북쪽 연안에 위치한 시드니 하버 국립공원Sydney Harbour National Park은 오스트레일리아 유럽 이민자의 역사가 시작된 상징적인 장소이며, 남태평양연안으로 연결되는 아름다운 해안 경관을 지니고 있다. 군사 방어 기지가 점유했던 장소를 1990년대 후반 공원으로 변모시킨 사례다. 시드니 하버 국립공원은 시드니 하버 연안 250km를 따라서 위치하고 있는 6개의 수변 지역―울위치 항구와 파크랜드(Woolwich Dock & Parklands), 플래티퍼스 뉴트럴 베이(Platypus Neutral Bay), 차우더 베이(Chowder Bay), 미들 헤드(Middle Head), 조지 하이츠(Georges Heights), 노스 헤드 생크추어리 맨리(North Head Sanctuary Manly―과 2개의 섬―코카투 섬(Cockatoo Island), 스네퍼 섬(Snapper Island)―을 포함한다. 코카투 섬을 비롯한 몇몇 지역에는 17세기 말 대영 제국 시대에 건설된 교도소 수용 시설과 18~19세기의 산업 시설, 군사 방어 시설을 포함하는 역사·문화 유산이 있다. 특히 코카투 섬의 교도소 터Convict Site는 대영 제국 식민지에 조성된 11개의 교도소 시설 가운데 하나다. 호주 독립 이전의 역사를 보여주는 네거티브 유산으로 유럽 식민지 세력의 확장을 위해 동원되 었던, 수천 명의 청교도 죄수의 생활상을 조명하는 유적으로 가치를 인정받아 2010년 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다. 1980년대 후반까지 공공의 출입이 제한되었고, 군사 기지 폐쇄 이후에는 유보지인 상태로 방치되었다. 1990년대 초 호주의 연방 정부는 이 지역에 업무·상업 기능 복합 재개발을 구상했고, 민간 개발을 추진했다. 그러나 부지에 위치한 역사·문화적 자원의 가치와 자연 환경 복원의 필요성을 인식한 지역 사회는 거세게 반발했고, 공원화를 강력히 요구했다. 결국 호주연방 정부는 부지 매각을 금지하는 특별법을 재정하기에 이른다. 심주영은 서울대학교 환경대학원에서 박사 과정을 밟고 있으며, 2015년 용산공원 시민포럼 준비위원회에 참여했다. 학부에서 건축을 전공하고 도시의외부 공간에 관심을 기울이기 시작한 후 서울대학교 환경대학원에서 석사 학위를 받았다. 현재 도시의 삶에서 필요한 좋은 공원을 위해 지속가능한 도시 공원을 연구 중이다.

- Gate 22의 용산기지탐색사事

- 우리는 왜 경계지를 걷는가 일반인의 출입이 제한된 용산기지 안을 십여 명의 일군이 자유롭게 드나드는 것은 현실적으로 불가능하다. 그래서 우리는 차선책으로 담벼락에 최대한 밀착해 있는 경계지를 걷기 시작했다. 한 뼘 두께의 회색 담벼락. 그 안은 미국 캘리포니아 주이고 그 밖은 ‘세상의 중심이요’를 부르짖는 대한민국의 수도 서울시 용산구의 땅이다. 하지만 그 어느 쪽 땅도 감지하기란 쉽지않다. 용산국가공원 조성 과정 또한 아직까지는 일반인의 참여가 불가능하다. 미군기지의 회색 담벼락처럼 물리적으로 존재하지는 않지만 국가가 만들고 있는 공원은 그들의 권력과 이데올로기로 이 땅을 비밀리에 설계하고 있는 맥락에서 엇비슷해 보인다. 우리는 누구도 주문하지 않은 이 땅에 대한 호기심에서 출발해 걷기 시작했다. 걷기는 금단의 땅이 보내는 ‘출입금지’ 경고문의 두려움을 조금씩 거두어 주었고 경계지에 쌓여 있는 삶의 장소를 정독하게 해주었다. 반복된 걷기는 마주하는 사실을 살로 녹이는 시간을 마련해 주었고 결국 이곳의 특수한 역사가 빚어낸 현재를 이해하도록 도와주었다. 그렇게 걷기를 계속하면서 이 땅에 관심 있는 더 많은 사람들과 함께 땅의 미래를 논의했다. 처음 해보는 일이다. 이렇게 큰 땅을 온전히 나의 땅으로 상상해 보는 것. 이 땅은 원래 여의주를 물고 하늘로 승천하는 쌍용쟁주형雙龍爭珠形의 길지란다. 이렇게 멋진 땅은 마땅히 ‘모두의 공원’으로 환생해야 할 뿐 아니라 어쩌면 분절된 한반도를 되찾는 더 큰 일의 예행연습으로 삼아야 할지도 모른다. 온전한 땅의 반환은 서두르되 국가가 혼자 빠른 길을 가려한다면 우리는 다 같이 멀리 가는 길을 끊임없이 제안하고자 한다. 경계지를 걸으며 나눈 이야기들 2013년 가을, 미군기지 담벼락을 마주하고 이루어진 ‘피크닉 세미나’ 이후 담벼락에 최대한 밀착해 걷는 워킹투어세미나 ‘굿네이버스’, ‘봄나들이’, ‘같이가입시더’, ‘땅쇼’, ‘왜 이태원인가’를 진행했다. 역사적 사건과 이데올로기로 점철된 이 땅에 관해, 미래에 초점을 두고 공공의 오너십을 논의한 이야기들을 짧게나마 소개해보고자 한다. Gate 22는 용산미군기지 반환과 관련하여 비워질 미래의 땅의 모습을 고민하는 연구 모임 예술가 집단이다. 기지 내 공식 게이트가 21개인 점에 착안,모두에게 열린 상상의 게이트를 상징하는 Gate 22는 다양하고 창의적인 방식으로 기지 부지의 미래를 논의하는 공공 플랫폼을 만드는 데 관심을 두고있다. www.gate22.org, cafe.naver.com/gate22, www.facebook.com/gate22.org

- 용산공원 설계, 어디까지 왔나

- 2009년 용산공원 아이디어 공모전부터 용산공원과의 인연이 시작되었으니 벌써 6년이 넘었다. 국제공모 당선 이후 본격적으로 몸담은 기간만 치더라도 3년. 사랑의 유통기한은 지난 셈이다. 그런데 아직 갈 길이 멀다. 사랑의 감정은 더 이상 없는데 프로젝트와 헤어질수 없다니, 당황스러운 일이다. 그렇지만 사랑의 빈자리를 정, 우정, 동지애 같은 감정이 열심히 채우고 있음을 안다. 낯설고, 한편으로는 서글프지만, 오히려 상대를 객관적으로 바라볼 수 있게 된 것 같아 기분이 나쁘지만은 않다. 따지고 보면 정도 사랑의 일종이 아니던가. 지금까지의 진행 상황 용산공원 프로젝트는 이미 많이 알려진 대로 1990년 6월 한국과 미국이 용산기지 이전에 대해 기본합의서와 양해각서를 체결하면서 공원화의 서막이 열렸다. 2003년, 한미 정상이 용산기지 이전 이행에 대한 합의서를 의결했고 이듬해 이를 대한민국 국회가 비준하면서 공원화의 기틀이 마련되었다. 마침내 2007년, ‘용산공원 조성 특별법’이 발표되고 용산미군기지 본체 부지의 공원화가 선포되었는데, 이는 1991년부터 국무조정실, 서울시, LH, 한국조경학회, 대한국토·도시계획학회 등 다양한 기관과 학계가 수행해 온 연구가 축적된 결과물이라고 할 수 있다. 이 선행 연구들은 공원의 기본 구상뿐만 아니라 주변 도시와의 상생, 재원 마련, 단계별 개발, 시민 참여 등의 방안도 다양한 방식으로 제시한 바 있다. 사실 한국의 사회적 환경과 업무 문화에서 한 프로젝트가 20여 년간 지속되어 온 것은 특이한 일이다. 하지만 이는 성숙한 논의를 통해 최적의 결과를 도출하기위한 전략적 행위였다기보다는 아직 미군기지가 반환되지 않아 공원 조성을 위한 적극적인 자세를 취하기 어렵다는 현실의 부산물로 보인다. 물론 오랫동안 논의하고 연구하여 공원의 구상이나 전략 등 내용적 측면에서는 비교적 긍정적인 틀이 구축된 것이 사실이다. 그러나 20여 년이 지난 현 시점에도 공원이 실제조성되기까지 여전히 많은 절차와 단계가 남아 있다. 정부는 특별법이 제정된 이후 국토교통부에 ‘용산공원 조성추진기획단’이라는 별도 기구를 신설하여 공원 조성에 박차를 가하고자 했지만 7년이 흐른 지금, 이 프로젝트는 아직도 ‘공원조성계획’ 단계에 머물러있는 상태다. 특히 계획된 일정조차 제대로 지키지 못하고 있는데, 2012년 ‘용산공원 설계 국제공모’에서 당선된 West 8 + 이로재 + 동일기술공사는 그 해 10월 국토교통부와 공원조성계획 및 기본설계 계약을 체결해 프로젝트에 착수했지만 현재까지 공원조성계획도 완료하지 못한 실정이다. 공원조성계획 및 기본설계는 총 30개월 계약으로 2015년 4월에 끝나는 것으로 명시되어 있지만 그간 예산 미 반영 및 제반 여건 변화로 인해 계약 공정의 70% 정도가 아직 남아 있는 것이다. 다행히 2016년 예산은 요청한 만큼 배정받게 되어 프로젝트를 계속 진행할 수 있게 되었다. 하지만 계약 기간 연장이 불가피해졌고 상황이 또 어떻게 변할지 알수 없기 때문에 사실상 언제 공원조성계획 및 기본설계 단계가 끝날 수 있을지 장담할 수 없다. 이 계약이 끝난다 하더라도 실시설계 단계가 기다리고 있고 토양오염 정화라는 변수도 남아 있어 실제 공원이 일반에게 공개되는 것은 훨씬 더 먼 미래의 일이 될 것이다. 제약과 한계 물론 프로젝트가 지지부진하게 진행되는 것을 꼭 부정적으로만 볼 필요는 없다. 느릿느릿 진행됨으로써 생기는 시간적 여유를 잘 활용한다면 프로젝트를 합리적인 방향으로 나아가게 할 수 있는 기틀을 만들 수도 있다. 그러나 20여 년의 준비 기간이 있었음에도 제대로 대비하지 않은 채 본격적 공원화에 착수한 것은 분명 이 프로젝트가 가진 한계다. 물론 어떤 프로젝트도 미래를 완벽히 예상하고 모든 것을 준비한 후 시작할 수는 없다. 아무리 철저히 준비를 한다 하더라도 상황은 언제나 바뀌기 마련이고 결국 문제에 맞닥뜨릴 때 마다 조정하고 해결해 나가면서 순간순간 최선의 대안을 찾아야 한다. 최혜영은 서울대학교 조경학과를 졸업하고 펜실베이니아 대학교에서 조경학 석사 학위를 받았다. 뉴욕 AECOM(전 EDAW)을 거쳐 West 8 뉴욕 오피스에서 거버너스 아일랜드(Governors Island) 프로젝트를 담당했다. 2012년 용산공원 설계 국제공모에서 팀의 당선을 이끌었고 현재 서울과 로테르담을 오가며 용산공원 기본설계 및 공원조성계획 수립 프로젝트 리더로 일하고 있다. 펜실베이니아 주 등록 미국 공인 조경가(RLA)이며, 친환경건축물 인증제 공인 전문가(LEED AP)다.

- 용산공원의 추진 과정과 계획 그리고 여전히 남은 궁금증

- 수면 아래로 가라앉은 용산공원 얼마 전, 용산 미군기지의 평택 이전이 1년 더 늦춰져 2017년 완료될 예정이라는 소식이 전해졌다.1 공원의 완공 시기는 종전대로 2027년으로 유지되었다고 하지만, 2년이 남았다는 미군기지의 반환이나 12년이 남은 공원 완공 시점이나 뿌연 안개 속 흐릿한 물체처럼 손에 잡히지 않고 멀게만 느껴지기는 마찬가지다. 2012년 4월, ‘용산공원 설계 국제공모’를 통해 용산공원의 조성이 곧 가시화될 듯 기대에 부풀었다. 그러나 귀환일정을 확신할 수 없는 공원의 부지는 여전히 미지의 땅이고 금단의 영역이다. 들어가 보지도 못했는데 공원을 어떻게 만들고 운영할 것인지 논의하는 것이 과연 적절할까? 한미 관계의 영향을 직접적으로 받을 수 밖에 없는 용산공원의 운명은 공원화에 대한 모든 담론을 끊임없이 원점으로 돌려놓는다. 만나는 사람들마다 붙잡고 용산공원에 대한 생각을 물어보면 어김없이 ‘잘 모른다’ 혹은 ‘생각해본 적이 없다’는 답변이 돌아온다. 이러한 대답은 전문가나 일반인이나 크게 다르지 않다. 어떻게 생겼는지, 아픈 데는 없는지, 언제쯤 볼 수 있는지 알 수가 없는데 마음을 주기도 어렵고, 그래서 함께 할 미래를 그리기도 느닷없다. 용산의 회색 담벼락은 그저 늘 그 자리에 있는 벽으로 기억 속에서 희미해져 가고 국제공모로 부풀어 올랐던 용산공원에 대한 관심은 다시 수면 저 아래로 가라앉았다. 그런데 2015년 9월 국토부는 용산공원의 콘텐츠 발굴을 위한 수요 조사를 실시했고, 11월에는 용산공원시민포럼 준비위원회가 ‘용산공원의 운영관리와 시민참여’를 주제로 국제 심포지엄을 열었다. 그에 앞서 7월에는 서울시가 ‘용산공원의 세계유산적 가치 규명을 위한 학술대회’를 열었다. 이러한 일련의 이벤트는 용산공원 조성계획이 진행되고 있으며 일각에서는 용산공원의 미래에 대한 논의가 이어지고 있음을 환기했다. 그래서 준비했다. 아는 만큼 관심도 생긴다고 용산공원의 조성이 어디까지 진행되고 있는지, 예정대로 진행되는 것인지, 아니라면 무슨 상황에 처해 있는 것인지, 그래서 지금 우리는 무엇을 해야 하는지 고민해 보기 위해 용산공원의 내일을 궁금해 하는 사람들을 위해서 현 단계를 점검해 보았다. 몇 가지 사실 확인을 위해서 국토교통부와 서울시에 공식적인 질의서를 보냈고, 그 답변과 관련 자료들을 통해서 질문의 답을 구성해 보았다. 용산공원 조성은 과연 진행되고 있는가 2012년의 국제공모 이후 과연 용산공원 계획은 구체 화되고 있는 것일까? 현재 국제공모 당선팀은 기본설계 용역을 진행 중이다. 용산공원 조성은 2007년 7월 제정된 ‘용산공원 조성 특별법’(이하 특별법)에 근거한다. 이 특별법에 따라 2011년 10월 ‘용산공원 정비구역 종합기본계획’이 수립되었고, 이에 따라 국토교통부(당시국토해양부)는 2011년 말부터 용산공원 설계 국제공모를 실시하여 그 다음 해 당선작으로 ‘West 8+이로재+동일기술공사’의 설계안 ‘미래를 지향하는 치유의 공원Healing: The Future Park’을 선정했다. 설계공모 직후에는 2015년 중반까지 기본설계가 완료될 예정이었지만 예산 배정 문제와 주변 여건 변화를 이유로 기본설계 기간이 연장되었다. 현재 국토교통부(이하 국토부)는 2017년 상반기까지 공원조성 계획을 수립하고, 2018년까지 사업자 선정 및 실시 계획 수립을 거쳐 2019년부터 공원 조성 공사 1단계를 착공할 예정이다. 잔여 부지의 공원화와 주변 지역과의 연계 등은 2027년에 마무리될 예정이다. 공원조성의 기본 전제인 용산 미군기지 이전 시점에 관해서 국토부는 “국방부가 주한미군사령부와 협의를 거쳐 구체적인 계획을 수립 중에 있으며, 국방부에 따르면 2016년까지 평택기지 건설이 마무리되고 2017년까지는 미군 부대 이전이 대부분 마무리되는 것으로 알고있다”고 밝혔다.

- 용산공원의 현재를 묻다

- 지난 2012년 용산공원 설계 국제공모 이후 현재 용산공원 조성은 어떤 단계에 와 있을까? 현재 용산공원의 기본설계가 진행되고 있으며 콘텐츠 발굴을 위해 부심하고 있는 상황이지만, 여전히 시민들뿐만 아니라 의외로 많은 전문가들사이에서는 공원의 상에 대한 정확한 합의나 공감대가 형성되지 못한 것으로 보인다. 특히 미군기지 이전 일정이 불확실하다는 현실이 공원에 관한 논의를 지난하게 만들거나 미지의 영역으로 밀어버리기도 한다. 용산 관련 논의에서 최근까지도 되풀이되어 제기되는 문제는 그 땅에 들어가 보지 못한 상황에서 공원화 논의는 ‘성급하다’는 의견이다. 혹은 ‘모른다’, ‘궁금하다’는 이야기도 이와 궤를 같이 한다. • 용산공원의 추진 과정과 계획 그리고 여전히 남은 궁금증 _ 김정은 • 용산공원 설계, 어디까지 왔나 _ 최혜영 • Gate 22의 용산기지탐색사 _ 홍서희 • 해외 도시공원의 운영 관리와 시민 참여 _ 심주영 • 용산공원 시민포럼의 첫걸음 _ 김모아

- [재료와 디테일] 자연석 쌓기 유감

- 안정적인 외부 환경을 만들기 위해 필수적인 요소는 수평이 맞는 평평한 상태의 공간이다. 물론 약간의 경사가 있는 환경이 더 흥미로울 때도 있지만. 경사가 있는 외부 공간을 수평으로 만들어 사용 가능한 땅을 더 확보하는 방법은 옹벽을 세워서 그 앞의 공간을 늘리는 것이다. 이때 옹벽이라는 구조물이 쓰인다. 구조적으로 안정적인 상태를 만들기 위해 일정 깊이로 땅을 파고 콘크리트 등의 견고한 구조물을 땅 속에 단단히 고정시킨 후, 그 위에 벽을 세워서 흙이 흘러내리는 것을 막아 주는 방법이다. 옹벽은 공정이 복잡하므로 공사에 사용할 수 있는 땅이 충분할 때 가능하기 때문에 장소가 협소하거나 토압으로 인한 구조적인 위험이 있는 공간에서는 사용하기가 번거롭다. 그래서 조경 분야에서 소규모 경사를 처리할 때는 자체의 중량만으로 토양의 압력을 받아내는 자연석 쌓기를 많이 사용한다. 시내 어디에서든 경사가 조금이라도 있는 곳이면 이 기법을 쉽게 찾을 수 있는데, 돌과 돌 사이에 석간수라고 불리는 나무를 식재하기 때문에 회색의 콘크리트 옹벽보다 사랑받는 듯하다. 왜 그런 것일까 생각해보면 아마 자연스럽다는 게 그 이유일 것이다. 인공의 대명사인 콘크리트와 대척점에 서 있는 자연의 상징인 돌이라는 소재에 초록의 나무까지 곁들일 수 있으니 그 자연스러움은 굳이 설명할 필요가 없다. 그런데 여기서 한 가지 의문이 든다. 자연 소재의 한계는 어디까지이며, 자연 소재의 나열이 자연스러움에 대한 미학적인 정당성을 줄 수 있을까. 이대영은 여기저기 살피고 유심히 바라보기 좋아하는 사람으로 살아가려 노력하고 있다. 만드는 것에 관심이 많으며, 작고 검소하며 평범한 조경설계를 추구하고 있다. 영남대학교에서 공부했고 우대기술단과 씨토포스(CTOPOS)에서 조경의 기초를 배웠다. 조경설계사무소 스튜디오엘(STUDIO L)을 시작하고 작은 작업들을 하고 있다. www.studio89.co.kr

- [공간 공감] 알뜨르비행장

- 알뜨르비행장 부지를 보기 전까진 제주에서 평평한 들판을 보리란 생각을 하지 못했다. 그 들판을 보며 내 고향 김제평야를 떠올렸고, 전쟁과 죽음보단 평안한 기운이 느껴졌다. 어릴 적 평야에서 가장 인상적이었던 것은 수문이다. 그 단순한 콘크리트 구조물이 무척 아름답게 느껴졌다. 군더더기 없는 형태와 최소한의 기능을 담은 수문은 과하지 않고 비례도 완벽했으며 들판 한가운데 서있는 조형물로도 손색이 없었다. 알뜨르 격납고 역시 마찬가지였다. 비행기를 감추기 위해 게 껍질처럼 최소한의 체적을 가진(물론 은신을 위한 필연적인 선택이었겠지만) 콘크리트 구조물이 조형물 못지않았다. 때론 토목 구조물이 절대적인 단순함으로 아름답게 느껴지는 순간이 있다. 들판에 점점이 박혀있던 수문 구조물이 격납고의 유니크한 형태와 아스라이 오버랩된다. _ 김용택 김용택 소장이 쓴 글이다. 아마 10월호나 11월호에 알뜨르비행장이 다뤄졌다면 ‘공간 공감’ 멤버들의 휴대전화 속에만 영원히 잠겨 있었을 멘트다. ‘공간 공감’ 필자들은 어느 순간부터 답사를 하고 한자리에 둘러앉아 이야기를 나눈 후, 하루나 이틀 동안 공간에 대한 생각을 정리한 후 단체 카톡방에 단상을 올렸다. 다섯 모두가 비슷한 시선과 문제의식을 내보여, 각각의 단상에 변별점이 없었던(달리 표현하면 읽는 재미가 덜했던) 경우도 있었지만, 휴대전화의 저장 장치 속에만 묻어두기에는 아까운 경우가 많았다. 실험적으로, 이번 호는 그 단상만으로 한 호를 꾸렸다. 담당 에디터의 요청 탓이다. 답사의 목적지가 아니었던 알뜨르비행장을 다룬 것도 그의 제안이다. 지난 호에 실린 ‘환경조경대전’ 수상작 중에서 무려(?) 2작품이나 알뜨르비행장을 다루었다며 이번호 대상지로 강권했다. 다섯 명의 카톡 단상을 싣다보니, 부득이 일부만을 발췌했음을 밝혀둔다. 이 연재를 위해 factory L의 이홍선 소장, KnL 환경디자인 스튜디오의김용택 소장, 디자인 스튜디오 loci의 박승진 소장 그리고 서울대학교정욱주 교수와 서울시립대학교 김아연 교수 등 다섯 명의 조경가가 의기투합하여 작은 모임을 구성했다. 이들은 새로운 대상지 선정을 위해 무심코 지나치던 작은 공간들을 세밀한 렌즈로 다시 들여다보며, 2014년1월부터 한 달에 한 번씩 유쾌한 답사 모임을 이어가고 있다.

- 입선: 노들노들 놀아들

- 기획 목표 및 비전 남겨진 원시에서 남겨둔 원시로 되돌리기(도시·환경적 접근): 도시의 야생성은 도시 공원과 같은 자연의 유사 체험 너머에 있다. 수렵과 채집을 하듯 대지와 동물적으로 접촉하고, 공기의 냄새와 흐름으로 숲의 변화를 느끼는 것과 같이 자연 환경에 능동적으로 개입하여 경험하는 생명 연습의 연장인 것이다. 단단한 지원과 유연한 채우기(계획적 접근): 신속한 참여와 느리고 점진적인 적응, 시설이 아닌 사람들의 참여로 먼저 점유해가는 노들섬을 지향한다. 운영 시설을 최소로 하여 다음 세대를 위한 노들섬의 환경적 여백을 남기고, 다양한 가변적·임시적 프로그램의 테스트베드로 만들도록 한다.넓은 도시 공동체로 묶기(사회적 접근): 단지 이웃을 연결하는 마을만들기를 넘어, 다양한 층위에서 서울의 도시 공동체를 폭넓게 연결하는 온-오프라인 네트워크의 구현을 시도한다. 씨앗 도서관은 토종 종자의 보관을 넘어 경작과 나눔을 매개로 노들섬의 공간적·시간적 제약을 뛰어넘는 새로운 공동체를 촉발시킨다.

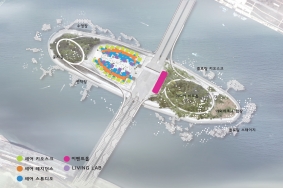

- 입선: 대중의 지혜섬, 중지도

- 대중의 지혜섬 ‘중지도衆智島’는 시민이 함께 만들어가는 미래 텃밭이다. 노들섬의 원래 이름인 중지도中之島는 ‘가운데 있는 섬’이라는 지정학적 의미를 가지고 있으나, 우리는 이를 기반으로 ‘대중의 지혜’를 뜻하는 중지도衆智島로 발전시켜 나가고자 한다. 시민참여 미래 텃밭 ‘함께 만드는 섬, 중지도’는 시민의 의견이 반영되어 시민의 참여와 경험과 피드백으로 만들어지는 섬이다. 참여가 늘어날수록 중지도는 점차 정교해지며 집단 사고가 낳는 다양성과 새로운 방향성이 섬의 구조와 콘텐츠를 구체적으로 결정한다. 시민의 참여가 섬의 물리적 형태와 콘텐츠의 변이와 생성을 촉발하며, 시민의 요구가 반영된 서울의 가까운 미래를 이곳에서 만나 볼 수 있게 된다. 기존의 텃밭은 생산적 개념을 유지하며 미래 텃밭으로 진화한다. 시민이 일구는 이 미래 텃밭에는 씨앗 대신 아이디어가, 물 대신 클라우드펀딩이, 채소 대신 미래의 라이프스타일을 만들어내는 새로운 제품과 서비스가 생산된다. 곧 미래 텃밭은 중지도에서 인큐베이팅 되는 스타트업 1인 창조 기업을 의미한다.

- 입선: 서울공유섬, 위키 아일랜드

- 핵심 개념 ‘서울 공유섬, 위키 아일랜드’는 시민 모두가 참여해 생각을 공유하고 문화와 예술을 나누는 열린 섬마을이다. ①도시 서울의 미래상을 제시하는 진화하는 ‘공유섬’, ②인간 미학(예술)과 자연 철학(환경), 기술 가치(IT)를 공유하고 새로운 것을 창조하는 선순환 ‘공유 경제 마을’, ③미래 유산이 될 만한 창의적 종자를 발굴하는 ‘실험적 무대’를 목표로 한다. 비전과 목표 한강의 중심에 있는 노들섬의 상징성을 ‘공유도시 서울’의 상징으로 전환한다. 공유 경제 시스템을 노들섬에 구현해 지속가능한 진화형 커뮤니티로의 성장을 꾀한다. 많은 시민과 관광객들이 찾고 경험하는 한강 문화 관광의 명소화를 추구한다.

- 입선: 오투공공0²00 프로젝트

- 서울시민이 꿈을 발견하는 곳, 꿈을 키워가는 곳, 꿈이 완성되어 천만 서울시민에게 행복감을 주는 곳! 이제 노들꿈섬은 서울시민의 역동적인 심장이 되고 서울시민 전체에 영향력을 미치는 꿈의 발전소가 될 것이다. 기획 방향 시민의 꿈을 실현하기 위한 특별한 공간인 노들꿈섬을 새롭게 만들기 위해서는 다음의 여섯 가지가 바탕이 되어야 한다. ①공공성: 서울시민 누구나가 이용할 수 있는 공공적인 공간 조성과 혜택 지원, ②자발성: 서울시민이 자발적으로 만들어가고 성장할 수 있는 공간, ③대표성: 서울시민에게 행복감을 만들어주는 꿈의 발전소, ④미래지향성: 꿈들이 서로 소통·융합하여 독창적 콘텐츠 창조, ⑤산업성: 안정적인 운영을 위한 재원확보, ⑥자립성: 재무적 독립성을 갖추기 위한 체계적인 사업성. 이를 바탕으로 하는 ‘오투공공0200 프로젝트’는 지식, 문화, 콘텐츠 공유 프로젝트로 1,000만 서울시민이 직접 만들고 가꾸고 나누는 1,000개의 문화공간 그리고 1,000개의 콘텐츠 채널을 지향한다. 즉 오투공공 프로젝트의 비전과 목표, 그리고 기대 효과는 1,000만 서울시민 스스로 문화 발신자, 제공자, 소비자가 되는 것에 있다.

- 입선: 노들생태꿈섬

- 콘텐츠 및 프로그램 계획 노들생태꿈섬은 크게 세 가지 목표를 바탕으로 조성된다. 그 첫째는 ‘생태적 잠재력이 자라는 섬’으로, 한강과 노들섬을 자연에게 되돌려주기 위해 생태 기반 조성 프로그램을 운영한다. 도시 개발 과정에서 파괴된 노들섬과 한강의 자연성을 회복시키는 데 초점을 맞추어, 식생과 생물 서식처를 복원하고 물, 에너지, 자원의 관점에서 생태 환경을 조성한다. 시민들의 협력을 바탕으로 자연적으로 회복된 노들섬은 시민들의 자부심이 되며, 서울의 대표적 생태학습장이자 견학지, 글로벌생태 교육 특구로 활용된다. 두 번째 목표는 ‘내일의 생태적 도시 문명’의 구축으로, 더 나은 생태적 삶을 배우고 공유하는 에코 인큐베이터를 자처한다. 이를 위해 ‘노들마을 시민자치, 노들인 문자연학교, 노들공방, 노들작은도서관’ 등의 사회 협력 프로그램을 운영하여, 도시 문명과 화해하는 시범생태 공동체를 시민 스스로 조성하고 가꾸도록 한다. 세 번째 목표는 ‘생태적 상상력이 피어나는 꿈섬’으로, 회복된 자연과 생태적 삶이 경제적 자유는 물론 정신적 풍요와 자유를 가져다 줄 수 있도록 다양한 문화 예술 프로그램을 운영한다. 이를 통해 생태적 관점에서 고민한 문화 예술 활동이 노들섬의 생태적 전환을 완성하고, 발견과 모험이 넘쳐나는 공간을 만들 것이다.

- 입선: 소심한 배려

- ‘소심함’이란 ‘대담하지 못하고 지나치게 조심스럽다’는 의미이고 ‘배려’란 ‘도와주거나 보살펴주려는 마음’을 뜻 한다. 즉, ‘소심한 배려’란 대담하지는 않으나 매우 조심스럽게 상대방을 도와주거나 보살펴주려는 마음을 의미한다. ‘소심한 배려’는 인간과 자연이 서로 세심하고 신중하게 배려함으로써 서로의 꿈을 쌓아가고 공유하는 노들꿈섬을 제안한다. 인간은 섬의 자연을 보존하고 가꿈으로써 자연 속에서 휴식과 여유를 얻고 아이들에게 자연의 법칙과 소중함을 알려 줄 수 있을 것이다. 창작의 공간을 배려 받은 시민 예술가는 시민에게 예술과 문화에 대한 갈증을 풀어줄 것이며 시민들은 그들에게 격려와 희망을 줄 수 있을 것이다. 미래 세대를 위해 공간을 남겨두고 필요에 맞게 조정할 수 있는 여지를 남겨준다면 우리의 미래 세대도 그들의 후손에게 같은 방식으로 섬을 물려줌으로써 노들꿈섬은 온전한 ‘시민의 꿈섬’으로 남을 것이다. 콘텐츠 및 프로그램 계획 ‘소심한 배려’의 프로그램은 크게 문화·예술, 생태·치유, 레저·스포츠 등 3가지 성격의 프로그램으로 구성된다. 문화·예술 프로그램 중에서 가장 중심이 되는 프로그램은 ‘시민 예술 창작촌’이다. 시민 예술 창작촌은 재능은 있으나 경제적 여력이 없는 문화·예술 분야의 작가들에게 전용 스튜디오 및 공방을 무상으로 제공해 새로운 발전 동력을 삼는 프로그램이다. 작가들은 사회적 배려에 대한 보답으로 시민에게 문화·예술 체험을 제공하고 시민들은 큰 비용 부담 없이 다양한 체험을 즐기고 창작의 기회를 누릴 수 있다.

- 입선: 꿈섬, 내일 꿈 경작지

- 서울에는 쇼핑몰, 테마 파크, 공연장, 공원과 숲 등 현실의 욕망을 충족시키는 많은 공간이 있다. 하지만 우리는 문화적·정신적으로 여전히 충족되지 않는 사회에 살고 있다. 물리적으로 풍족한 서울에 부족한 것은 마음껏 꿈을 꿀 수 있는 공간이다. 오늘보다는 내일의 꿈과 소망을 말하고 함께 실현하기 위해 힘쓰는 곳, 이성, 힘, 자본이 주도하는 것이 아니라 새로운 방식으로 작동되는 곳이 우리에게 필요하다. 이를 위해 창의성과 지식에 기반을 둔 문화 기획, 컨설팅 영역을 개척한 메타기획컨설팅과 꿈섬이 추구하는 가치에 공감하는 기획, 건축, 경영, 환경, IT, 과학 등 여러 전문가들이 꿈섬 이니셔티브 그룹을 구성해 ‘꿈섬, 내일 꿈 경작지’ 프로젝트에 참여했다. 프로그램 계획 ‘꿈섬, 내일 꿈 경작지’는 꿈섬 우주, 꿈섬 학교, 꿈섬 광장 등 크게 세 가지 성격의 프로그램으로 채워지며 꿈섬 클라우드를 통해 온·오프라인을 넘나드는 참여의장을 구축한다. 이를 통해 시민의 꿈과 소망을 섬에 투영하고(꿈섬 우주), 가꾸고(꿈섬 학교), 표현하고(꿈섬 광장), 실현하는(꿈섬 클라우드) 내일의 꿈 경작지를 만든다. 꿈섬이니셔티브 그룹은 꿈섬 우주의 갤럭시 프로젝트, 꿈섬학교의 감각과 근육 학교 등의 꿈섬 내부 프로그램을 기획하고 그 밖의 프로그램은 꿈섬 클라우드를 통해 기업·비영리단체, 시민 등의 참여자가 의사에 따라 기획하는 오픈 플랫폼 방식으로 운영된다. 꿈섬 클라우드는 꿈섬의 모든 활동이 집적되고 연결되어 확장되는 공공 사고의 장으로 꿈섬의 아젠다를 설정하고 프로그램을 기획하며 콘텐츠를 생산하고 서비스를 설계하는 실질적 작동 체계다.

- 3등작: 식물의 시대 원더가든

- 중지도에서 노들섬, 노들섬에서 원더가든으로 노들섬은 삶의 공간을 경제 개발을 위한 수단으로 인식해 온 성장 중심 개발 패러다임의 실패와 착오를 상징하는 공간이다. 일제의 근대화 정책으로 개발되기 시작해 ‘한강의 기적’을 위한 재료로 활용되었고 장소 마케팅 전략에 따라 ‘예술섬’의 옷을 입게 되었지만 결국 경제적·생태적 이유로 방치되어 있기 때문이다. 노들섬이 상징하고 있는 성장 중심의 사고는 현대인의 삶을 피폐하게 만들고 있다. 현대인에게 꿈이 무엇이냐고 물어보면 꿈을 꾸고 노력하면 이루어질 수 있는 실현 가능한 ‘진짜 꿈’은 드물며 일상으로부터 벗어나는 것이 꿈이 되어버린 사람이 너무 많다. ‘식물의 시대 원더가든’은 시민들의 ‘진짜 꿈’을 찾기 위해 노들섬을 ‘콘크리트 섬’에서 ‘사람들이 모여드는 마을’로, ‘멈춤과 회귀의 장소’로 전환하고자 하는 기획이다. ‘식물의 시대’에서는 식물과 함께하는 기술·지식·예술 놀이를 통해 성장 중심의 사고를 멈추고 다양성과 딴 생각을 공유하고자 하며 이를 통해 새로운 도시재생의 플랫폼을 제안하고자 한다.

- 2등작: 사색꿈터 노들드림

- 사색꿈터 노들드림은 생태 중심적 가치를 최우선으로 두고 여유와 채움을 느낄 수 있는, 걷고 싶은 섬을 지향한다. 사색꿈터 노들드림의 목표는 섬이 지닌 과거의 기억을 바탕으로 시민과 함께 채워가는 일상의 재충전소이자 꿈을 실현하는 공원형 복합 문화 공간을 조성하는 것이다. 기획 단계에서부터 오픈 플랫폼을 도입해 자생적인 문화·예술·교육 생태계를 노들꿈섬에 구축한다. 사색꿈터 노들드림은 문화, 예술, 교육, 캠페인 등 시민참여 콘텐츠 운영 경험이 많고 공공 기여를 가장 우선시하는 환경재단과 안정된 경영 노하우를 갖춘 코오롱그룹, 두 단체의 협업으로 운영된다. 기업과의 공동 운영으로 효율적인 시설 관리를 통해 비용을 절감하고 안정성을 확보한다. 콘텐츠 및 프로그램 계획 사색꿈터 노들드림은 크게 휴양, 경제, 교육, 문화의 프로그램으로 구성된다. 먼저 휴양 기능의 프로그램을 위해서 노들꿈섬의 자연을 보존하고 환경을 복원하여 생태 습지 공원, 노들 철새 쉼터, 야생 숲길 산책로 등의 자생력 있는 생태 공원과 놀이터를 조성한다. 또한고정형 캐빈, 가변형 텐트, 다목적 텐트 등으로 구성된 에코 빌리지와 운영 계절에만 구조물을 설치·운영하는 플로팅 물놀이·스케이트장 등의 비체류형 도심 휴양시설을 조성하여 합리적인 가격으로 노들꿈섬의 쾌적한 자연과 한강을 즐길 수 있도록 한다.

- 1등작: 밴드 오브 노들 BAND of NODEUL

- 빠른 속도로 성장해야만 했던 서울의 한강 일대 수변공간은 지난 수십 년간 시민이 적극적으로 향유하는 공공 공간이기보다는 강을 따라 들어선 아파트로 인해, 자동차 중심의 8차선 도로에 의해 도시와 소통하지 못하고 서서히 단절되어 왔다.한강 일대의 공공성 회복은 시급한 문제다. 한강은 단순 녹지, 혹은 소극적으로 활용되는 공간이 아니라 다양한 경험을 제공하고 시민이 함께 만들어갈 수 있는 문화의 플랫폼이 되어야 한다. 노들꿈섬의 비전: 사람, 숲, 그리고 음악 수많은 예술의 형태 중 음악은 다양한 모습으로 많은 사람들에게 다가갈 수 있는 매개체다. 노들꿈섬은 음악을 중심으로 다양한 문화, 예술, 자연 등의 이야기를 담으며 다양한 시민들의 경험과 활동을 창출하게 될 것이다. 노들꿈섬은 음악을 통해 섬과 사람들을 치유밴드 오브노들의 운영 원칙 및 전략음악 콘텐츠는 자체적인 수익 모델을 확보할 수 있다는 점에서 밴드 오브 노들의 가장 큰 장점이다. 또한 각 분야에서 적절한 전문가들이 어반트랜스포머와 함게 하나의 팀을 구성하여 실행력을 높였다. 밴드 오브노들 프로젝트의 주체인 어반트랜스포머(도시 공간 기획), 한국음악레이블산업협회(음악), 서울프린지네트워크(문화·예술), 청년장사꾼(상업), 가톨릭환경연대(생태), 루트에너지(친환경 에너지), 유캔스타트(개발 모델), 피키캐스트(뉴미디어 플랫폼)는 공모전 당선 후 사단법인을 설립하여 노들섬을 운영한다. 노들섬의 운영 조직은 조성 및 운영 단계에 따라 규모와 구성원이 변화한다. 운영 예산이 부족한 조성 단계에서는 어반트랜스포머-서울프린지네트워크-한국음악 레이블산업협회로 이루어진 압축적 프로모터 팀이 주도하여 파일럿 프로그램 등을 운영하고 노들섬의 초기운영 단계에서는 사단법인 밴드 오브 노들이 조직되어 투자·후원 주체 및 유저 그룹을 모집하고 노들리안을 구축한다. 마지막으로 장기 운영 단계에 이르면 유저그룹이 성장하여 노들섬 운영에 적극적으로 참여한다.

- 노들꿈섬 운영계획·시설구상(2차) 공모

- 운영계획·시설구상 공모경과 및 심사평 색다른 공모 방식으로 이목을 집중시켰던 ‘노들꿈섬 운영계획·시설구상(2차) 공모’의 결과가 지난 11월 24일 발표되었다. 노들섬은 용산구 이촌동과 동작구 흑석동을 연결하는 한강대교 중앙에 있는 약 12만m2 크기의 섬이다. 1960년대까지만 해도 시민들은 고운 모래밭이었던 노들섬 동쪽을 ‘한강 백사장’이라고 부르며 여름엔 강수욕장으로, 겨울엔 스케이트장으로 이용하기도 했다. 노들섬의 풍경이 지금처럼 변화하게 된 것은 한강 개발 사업이 시작되면서부터다. 1970년대 한강대교 건설 및 한강종합개발로 인해 노들섬은 콘크리트 호안으로 둘러싸인 인공 섬이 되었다. 섬의 규모는 기존 3만m2에서 크게 확장되었지만 서울의 아름다운 명소이자 시민들의 휴양지였던 한강 백사장은 완전히 사라지게 되었다. 노들꿈섬 공모는 서울 복판에 있지만 멀리서 바라보고 스쳐 지나가게 되는 고립된 섬이자 인공과 원초적 자연이 혼재한 노들섬을 시민의 참여와 경험이 축적된 섬으로 만들고자 하는 공모전이다. 노들꿈섬 공모는 기존의 건축·조경 공모와 다르게 섬의 기획과 운영 방식에 대한 공모가 선행하고 이에 필요한 시설의 성격과 규모가 그 결과에 의해 제시된다. 또한 기존의 위탁 운영자 선정 공모 방식과 달리 구조물을 먼저 지어놓고 제3의 운영자를 뽑는 것이 아니라 공모에 당선한 기획에 의해 섬의 운영 방식이 결정되고 구조물이 지어지며당선안 제안자가 운영을 맡게 된다. 노들섬은 서울시 재원으로 필요한 시설과 공간을 조성하기 때문에 적정운영비를 회수하면서도 공익 가치를 실현하는 책임 의식이 있는 운영이 요구된다.

- CNOOC 센터

- 중국 해양 석유 공사China National Offshore Oil Corporation(CNOOC)는 중국 최대의 해양 원유 및 천연 가스 생산 회사로, 중화인민공화국 국무원 국유 자산 감독 관리위원회에서 직접 운영하고 있는 국영 회사다. 1982년 베이징에 본사를 설립했으며 원유와 천연가스의 생산뿐만 아니라 탐사, 개발, 판매에 힘쓰고 있다. 빌려오다 베이징에 위치한 CNOOC 센터의 부지 내에는 총 세개의 건물이 자리하고 있다. 대지의 대부분을 건물이 차지하고 있어 외부 공간이 매우 협소하다. 단지의 남동쪽과 남서쪽 코너에 위치한 공간과 대상지를 둘러싼 경계 녹지를 제외하면, 사람이나 자동차가 통행할 수 있는 작은 공간 밖에 남지 않는다. 제한적인 부지에 외부 공간을 조성하기 위해 ‘건물의 힘을 빌려오는 방법’을 디자인 전략으로 삼았다. 단순한 구성 요소 CNOOC 센터는 과장된 표현이나 억지스러움이 느껴지지 않는 자연스러운 공간이다. 이 공간은 바닥 포장, 벤치, 잔디, 식재 등의 기본적인 구성 요소를 통해 건물 고유의 특성을 돋보이게 만들었다. 건물의 아름다움과 조화를 이루도록 설계된 외부 공간은 CNOOC 센터의 전체적인 완성도를 높여주는 역할을 했다. 뿐만아니라 흩어져 있는 작은 공간도 건축물과 어울리도록 유기적으로 통합되었다. DesignR-land Beijing Yuanshu Institute of LandscapePlanning and Design Project DesignZhang Junhua, Bai Zuhua, Yang Ke, Li Jing,Chen Yixin, Zhao Na Enforcement DesignZhang Junhua, Hu Haibo, Yang Ke,Cheng Tao, Chen Yixin, Xia Qiang,Chen Jiayun Special DesignMa Aiwu(Construction),Yang Chunming(Lighting), Bai Xiaoyan(Architecture),Tian Shan(Water supply and drainage) ConstructionShiji Hengyuan Construction Company, 3rdMunicipal Construction Company LocationShaoyaoju, Chaoyang District, Beijing, China Area3.3ha ClientChina National Offshore Oil Co.; Beijing Xinyuan Zhucheng Estate Development Co., Ltd. Design Period2012. 4. ~ 2013. 6. Completion2014. 5. PhotographsR-land

- 티안 가든

- 대조의 즐거움 중국 보르타라는 신장 위구르 자치구에 위치한 몽골자치구의 현급 시이다. 넓이 7,802km2에 인구 26만 명이 살고 있는 작은 마을로 중가리아Dzungarian 분지 남서쪽에 위치해 있으며, 북쪽과 서쪽은 카자흐스탄에 접해 있다. 당나라 때 신장에 쌍하도독부가 설치되어 처음으로 중국의 영향을 받게 되었으며 1954년 7월 13일 중화인민공화국이 보르타라에 자치주를 설치했다. 보르타라는 몽골어로 ‘갈색 목초지’를 의미한다. 보르타라에 위치한 티안 가든은 본래 도시 관리국의 관리 하에 있던 도시 속에 위치한 숲이었다. 설계 당시 숲속 나무의 간격이 너무 좁아 수목의 성장 상태가 좋지 않았지만, 건조해 가뭄이 잦은 신장에서 이 숲은 마을의 오아시스 같은 존재였다. 때문에 숲과 나무를 최대한 보존하되 ‘둘러봄’과 ‘머무름’이 동시에 가능한 공간을 설계의 목표로 삼았다. 티안 가든은 정사각형에 가까운 형태의 공간이다. 공원 방문객은 총 다섯 개의 출입구―북·동·서쪽에 한 개씩, 남쪽에 두 개―를 통해 어느 방향에서든 공원에 쉽게 접근할 수 있다. 각 출입구로부터 뻗어 나오는 구불구불한 길은 공원 안의 모든 길과 연결되어 있다. 이 길을 통해 사람들은 공원의 모든 공간을 돌아볼 수 있다. DesignR-land Beijing Yuanshu Institute of LandscapePlanning and Design Project DesignZhang Junhua Enforcement DesignZhang Junhua, Bai Zuhua, Hu Haibo,Wang Chaoju, Jing Siwei, Zhang Hui, Wang Honglu, YanXiaojiao, Ma Li, Li Doudou, Huang Ying Special DesignZhu Tong(Construction), YangChunming(Lighting), Bai Xiaoyan (Architecture) ConstructionShenzhen Wenke Landscape Co., Ltd. XinjiangBranch ClientBole Urban Planning Bureau LocationBole City, Bortala, Xinjiang, China Area0.63ha Design Period2012. 10. ~ 2013. 3. Completion2013.10. PhotographsR-land 장쥔화(Zhang Junhua)는 1998년 일본 치바 대학교에서 석·박사 학위를 받았으며, 중국 칭화 대학교 건축학과 교수를 거쳐 2004년부터 일본 치바 대학교 원예학연구과 교수로 재직 중이다. 2004년 R-land 베이징 위안 수경관 계획 설계 사무소(R-land 北京源树景观规划设计事务所)를 설립하여 경관 계획, 공공 및 레저 공간, 테마 디자인 등의 프로젝트를 수행하고 있으며, 특히 중국의 고급 부동산 경관 조성에 대한 자문이나 설계 분야에서 선두를 달리고 있다. 대표 작품으로는 허 베이성 한단스 자오왕청 유적 공원(河北省邯郸市赵王城遗址公园), 중관 촤이신정원(中关村创新园), 산둥청 국가 습지 공원(山东荣成国家湿地), 시안다탕부예청(西安大唐不夜城), 베이징 자동차 박물관(北京汽车博物馆), 룽후 옌란산 공원(龙湖滟澜山), 톈진 퇀 보호수 정원(天津团泊湖庭院), 초상 자오상 자밍룽위안 단지(招商嘉铭珑原), 위안양아오베이 단지(远洋傲北), 중젠훙산시구 단지(中建红杉溪谷), 시산이호위안 별서 단지(西山壹号院) 등이 있다.

- 포트 비 베흐텐 국립 수면선 박물관

- 비 베흐텐 요새Fort bij Vechten는 1867~1870년 새 네덜란드 수면선Nieuwe Hollandse Waterlinie을 구성하는 46개의 요새 가운데 하나로 조성되었다. 이 수면선은 길이 85km, 폭 3~5km의 군사 방어선으로 범람 구역, 요새 그리고 성곽 도시의 독창적인 시스템을 구성한다. 1995년 이래로, 42,000헥타르에 달하는 방어선 전체는 유네스코 세계문화유산 목록UNESCO World Heritage listing의 후보로 지명되었고, 2005년에는 네덜란드 국립 기념물Dutch National Monument로 공표되었다. 산림부가 소유한 비 베흐텐 요새는 새 네덜란드 수면선에서 두 번째로 큰 규모의 요새로, 재생 프로그램에 포함되었다. 막사와 탄약저장고로 구성된 요새는 2006년부터 천천히 복원되었고 새로운 국립 수면선 박물관National Waterlinie Museum이 조성되었다. West 8과 Rapp+Rapp 아키텍츠는 위트레흐트 주의요청으로 2006년부터 이 요새의 재생과 박물관의 조성 과정에 참여했다. 오랜 시간 방치된 풀 덮인 구조물들―대상지의 10%를 차지하는 모든 건물들이 파묻혔다―에는 잡초가 마구 자라났다. 넓은 해자에 둘러싸여 고립되어 있는 대상지에는 수많은 희귀 및 멸종식물이 자라고 있다. 요새를 원 상태로 복원하는 프로젝트의 일환으로 건물을 복원하고 박물관을 조성했다. 마스터플랜 마스터플랜의 내러티브 개입은 하늘에서뿐만 아니라 요새의 지붕에서 볼 때도 명확하게 가시적이다. 폭 80m에 길이 450m의 띠가 대상지를 가로질러 뻗어있는데, 이것은 1880년 경 본래의 불모지 상태로 복원되었다. 1.5m 폭의 입구 길은 6m 높이의 방어용 언덕을 해부하듯 절개한다. 방문객들은 새로운 옥외 박물관에 도달하기 위해 운하를 가로지르는 우아한 다리를 건너서 방어용 언덕의 좁은 단면을 통과하게 된다. 이 흥미로운 경로는 방문객들을 박물관 내부의 하이라이트 중 하나인 50m 길이의 새 네덜란드 수면선의 옥외 모형으로 이끈다. 비 베흐텐 요새의 19세기 전쟁 기계를 그대로 보여주어 새 네덜란드 수면선의 규모를 느낄 수 있다. 17헥타르의 요새는 자연과 문화적 가치 사이의 균형을 잃지 않고 가지각색으로 변형된다. 박물관의 물리적이고 촉각적인 개입은 대지미술가인 마이클 하이저MichaelHeizer와 로버트 스미스슨Robert Smithson의 아이디어에 바탕을 두었다. Landscape ArchitectWest 8(Masterplan Phase, InteriorPublic Spaces,Planting and Lighting) Design TeamAdriaan Geuze, Christian Dobrick, Freek Boerwinkel, Katharina Posselt, Kees Schoot, Perry Maas PartnersRapp+Rapp(Competition Phase), JonathanPenne Architects(Masterplan Phase, Restoration Phase 2,Reconstruction Strip, Signage and Underground PavilionEL), Bunker Q(Restoration Phase 1), K2 Architecten(Bridge,Coupure and Info Pavilion Y), Parklaan and AnneHoltrop(Car Park, Castellum Fectio and UndergroundMuseum) ClientProvince of Utrecht LocationBunnik, Netherlands Area17ha Design & Realisation2006~2015 Total Budget€18 million PhotographsJeroen Musch, Marcel Köppen, Luuc Jonker,Maikel Samuels West 8은 네덜란드 로테르담을 기반으로 뉴욕과 벨기에에 지사를 둔 도시·조경 설계 전문 오피스다. 1987년 설립된 이래로 대규모 도시 및 환경 설계 프로젝트에서부터 워터프런트, 공원, 광장, 정원, 시설물에 이르기까지 다양한 규모와 성격의 프로젝트를 다루고 있다. 복잡한 디자인이슈를 해결하기 위해 조경가, 건축가, 도시설계가, 산업디자이너 등 70명이 넘는 다양한 분야의 전문가들이 함께 일하고 있으며 종합적이고 다학제적인 접근을 통해 디자인을 수행하고 있다. 로테르담 쇼부르흐플라인(Schouwburgplein), 암스테르담 보르네오 도시설계, 런던의 업무단지 치스윅 파크(Chiswick Park), 스위스 이베르돈레반 2002 엑스포등을 통해 국제적인 명성을 얻었다.

- [에디토리얼] 조경 문화 발전소를 꿈꾸는 환경과조경

- 다시, 새로운 한 해의 문을 연다. 새해 첫 표지의 시안 다섯 개를 놓고 벌인 편집부와 디자인부의 토론은 아주 간단히 끝났다. 강렬한 빨간색 솔리드 바탕에 힘찬 검은색 활자를 간결하게 새긴 디자인을 거의 만장일치로 선정했는데, 정작 모두의 눈길을 멈추게 한 건 상징적인 숫자 333이었다. 2016년 1월호가 333호임을 뒤늦게 깨달은 것이다. 『환경과조경』은 한국 현대 조경의 살아있는 역사다. 1982년 7월, 계간 『조경』으로 창간되었고, 1987년 1월(통권 15호)부터는 격월간으로 간행되었다. 1992년 1월을 기점으로 『환경과조경』이라는 제호를 쓰며 월간으로 탈바꿈해 지금에 이르고 있다. 333권을 내는 동안 한 차례의 결호도 내지 않은 『환경과 조경』은 한국 조경의 성장사를 기록해 왔을 뿐만 아니라 동시대 조경의 쟁점을 조명하고 그 경계를 확장해 왔다. 2013년 10월(통권 306호), 박명권 발행인 체제로 옷을 갈아입은 『환경과조경』은 리뉴얼 프로젝트를 거쳐 2014년 1월(통권 309호), ‘landscape architecture korea’라는 영문 제호와 함께 새로운 시작을 선언했다. 새로운 『환경과조경』은 조경언론으로서의 분명한 정체성과 건강한 독립성을 바탕으로 ‘조경 문화 발전소’를 꿈꾸며 지난 2년간 매진해 왔다. 진노란색 솔리드 표지의 309호를 기억하실지 모르겠다. 리뉴얼 호의 첫 쪽에 밝힌 세 가지 비전, 즉 ‘한국 조경의 문화적 성숙을 이끄는 공론장’, ‘조경 담론과 비평을 생산하고 나누는 사회적 소통장’, ‘세계적 동시대성과 지역성을 수용하고 발굴하는 전진기지’라는 비전을 스물 네 권의 내용과 형식을 통해 얼마나 충실히 실천했는지 자성하며, 그간 보내주신 독자 여러분의 따뜻한 격려와 따끔한 충고에 깊이 감사드린다.2016년에는 세 가지 비전을 한층 더 정제된 콘텐츠로, 한결 더 섬세한 디자인으로 구현하고자 한다. ‘매달 첫날을 기다리게 하는 잡지, 받자마자 소중한 두 시간을 빼앗는 잡지, 한 달에 세 번은 다시 펼쳐보는 잡지, 과월호도 다시 뒤적이게 하는 잡지’가 되기 위해, 늘, 새로운 출발점에 설 것을 약속드린다. 333호의 특집 기획으로 용산공원 프로젝트의 현재 상황을 짚어본다. 30년에 가까운 기지 이전 논의와 공원화 과정의 정점이었던 ‘용산공원 설계 국제공모’(2012년) 이후, 오히려 용산공원 조성 사업에는 브레이크가 걸렸다. 관심도 사라지고 쟁점도 실종되었다. 정부는 진행 과정을 제대로 알리지 않았고, 국회는 기본설계비로 책정된 예산을 몇 년째 삭감해왔다. 조경·건축·도시설계 등 전문가 사회도 침묵했다. 시민이 참여할 여지가 없었음은 물론이고 참여할 시민의 존재 자체도 없었다. 그 사이 ‘전작권전환계획’이 변경되어 2020년대 중반까지 한미연합사가 기지 내에 잔류하게 되었고, 미군의 이전 일정도 계속 연기되고 있다. 이런 사정을 놓고 볼 때 사실 현재 진행되고 있는 기본설계안대로 공원이 실현될 수 있을지, 계속 축소되고 있는 공원 계획 면적이 더 잠식되지는 않을지 우려가 적지 않다. 이번 특집은 지난 해 11월 말에 용산공원 시민포럼 준비위원회가 개최한 한 심포지엄을 계기로 기획되었다. 이 심포지엄은 국가 주도의 프로세스 속에서 수면아래로 가라앉아버린 용산공원에 대한 민간과 시민의 관심을 다시 촉구한 시도라는 점에서 의미를 지닌다. 장기적인 용산공원 조성 프로젝트에서 지금 우선 중요한 것은 다시 이 땅에 대한 인식과 관심을 환기시키고 여러 쟁점에 대해 토론하는 일일 것이다. 이런 맥락에서 이번 특집의 내용과 그 행간이 읽혀지기를 바란다. 용산공원에 얽혀있는 이슈가 원체 다양하고 복잡하다보니 모든 측면을 다 짚어 내지는 못했지만 이번 특집이 다각적인 후속 논의를 낳는 촉매제 역할을 할 수 있기를 기대한다. 이색적인 공모 방식으로 주목을 끌었던 노들섬 공모의 2단계―운영계획과 시설구상― 결과를 싣는다. 일반적인 설계공모와는 다르게 기획과 운영에 대한 제안을 먼저 공모에 부친 이번 공모의 당선자는 추후 노들섬을 운영하게 된다. 서울 한가운데에 고립된 섬 노들섬이 3단계―공간과 시설조성―까지 이어질 후속 공모를 통해 시민의 참여와 경험이 축적된 ‘꿈의 섬’을 꿈꿀 수 있을지 계속 주시해 볼 필요가 있을 것이다. 이번 호에 담은 West 8의 근작에도 시선을 집중할 만하다. 19세기 후반 네덜란드 새 수면선waterline의 일환으로 만들어진 비 베흐텐 요새를 창조적으로 복원한 이 프로젝트는 폐허, 문화유산, 박물관, 대지미술이라는 다소 이질적인 쟁점들을 조경 설계를 통해 하나의 언어로 엮어내고 있다. 새해를 여는 333호, 새로운 연재 세 편의 막이 열린다. 민성훈(수원대학교 도시부동산개발학과 교수)은 문화 현상이자 산업 분야이자 학문 분과인 조경을 경제학의 눈으로 읽어낼 1년 예정의 연재 ‘조경의 경제학’을 시작한다. ‘신지도제작자’와 ‘모바일홈 프로젝트’를 비롯한 다수의 전시 기획으로 주목받은 심소미(독립 큐레이터)의 연재 ‘떠도는 시선들, 큐레이터 뷰’는 타이페이의 도시재생과 문화적 풍경을 첫 소재로 다루며 우리의 시선을 초대한다. 장기 연재라는 무거운 짐을 짊어진 두 필자의 결심에 감사드리며, 독자 여러분의 많은 피드백이 이어지기를 기대한다. ‘그들이 설계하는 법’의 아홉 번째 주자는 시애틀올림픽 조각 공원의 설계 실무자로 잘 알려진 서예례(서울대학교 환경대학원 교수, 오피스 오브 어반 터레인즈 디렉터)다. 독자 여러분의 큰 관심과 성원을 부탁드린다. 표지 시안의 숫자 333이 남긴 흥분감(?)을 애써 누르며 새해를, 새롭게, 시작한다.