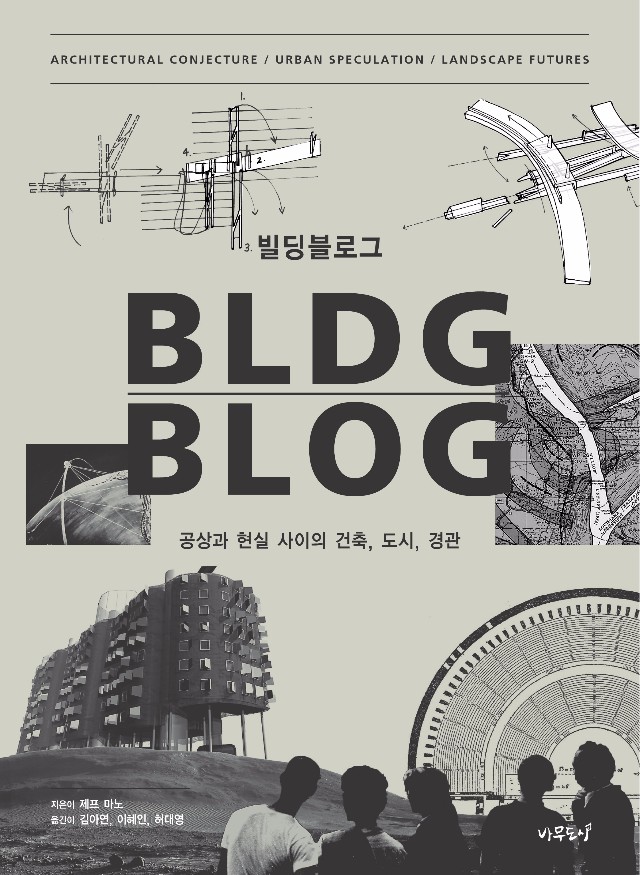

언제나처럼 역시 표지가 문제였다. 하지만 이번에는 그 성격이 좀 달랐다. 전반적인 디자인은 이미 오케이가 난 상태였다. 원서의 표지 디자인을 그대로 사용하기로 했기에, 작업하는 데 시간도 얼마 걸리지 않았다. 최종 오케이를 눈앞에 둔 표지 시안은 두 가지 버전이었다. 모든 점이 동일했지만, 오직 한 가지가 달랐다. 바로 앞표지 상단에 깨알 같은 크기로 실려 있었던 “경고문: 이 책에는 ‘삘딩’이 등장하지 않는다”라는 문구였다. 담당 편집자였던 나는 ‘삘딩’이라는 비표준어를 과감히(?) 앞표지에 내세움으로써, 우리가 일반적으로 알고 있는 ‘빌딩(건물)’과 이 책에서 강조하고 있는 ‘빌딩build+ing’의 차이점을 부각시키려고 했다. 물론 띠지를 했더라면 고민할 필요도 없이 띠지 문구로 활용했을 테지만, 이 책의 경우 처음부터 띠지는 계획에 없었다. 마지막 순간까지 계속 고민할 수밖에 없었다. 결국 ’경고문‘의 앞표지 삽입을 전격 취소하는 대신, 친절한 ‘역자의 글’을 앞쪽에 배치하고, “‘삘딩’이 등장하지 않는 ‘빌딩build+ing’ 이야기!”라는 문구를 보도 자료와 출판사 서평에서 강조하는 것으로 마무리했다. 그럼, 도대체 ‘삘딩’과 ‘빌딩’의 차이점이 무엇이었을까 번역자가 ‘역자 서문’을 통해 잘 소개해주고 있듯이, 『빌딩블로그』에서 ‘빌딩’은 두 가지 의미로 쓰이고 있다. 첫 번째는 우리가 익히 알고 있는 바로 그 ‘빌딩’이다. “건축architecture에는 건물building 이상의 것이 있다”는 저자의 이야기에 등장하는 ‘빌딩’은 건축보다 하위 개념인 즉물적인 구조체일 뿐이다. 그리고 저자는 이 ‘삘딩’을 거의 언급하지 않는다. “삘딩이 등장하지 않는다”는 경고문이 허언은 아니었던 셈이다.

그런데 “왜 건축이냐”라는 질문에 대해 저자는 “우리가 삶의 거의 모든 순간을 인공 환경에 둘러싸여 살아가기 때문”1이라고 답한다. 바로 ‘빌딩’의 두 번째 의미이자 진정한 의미인 ‘build+ing’이 무엇을 의미하는지를 확인할 수 있는 대목이다. 즉, 사람들은 언제나 무언가를 만들고 환경을 변화시킨다. 똑같은 단위 평면을 가지고도 각각의 집들이 사는 사람에 따라 엄청나게 다른 느낌으로 바뀌는 우리의 아파트 문화만 봐도 우리는 언제나 ‘빌딩’하고 있음을 알 수 있다. 그런 의미에서 ‘빌딩’이란 삶의 방식이자 결과다. 또한 사람의 영향이 미치는 모든 것이 빌딩의 범주에 포함된다고도 할 수 있다. 이것이 바로 저자가 의미하는 빌딩의 진정한 의미다. 이 ‘빌딩’이 인류가 살아가는 방식과 관련된 수많은 이슈들과 접점을 갖게 되면서, 『빌딩블로그』의 관심사는 단순한 건물(삘딩)에 그치지 않고 지구 깊숙한 지질 단층, 도시의 지상과 지하 세계, 바다, 하천과 각종 인공 수 체계, 폐허, 미생물, 소리, 대기 등 지구의 곳곳을 입체적 스케일로 해부해 나가기 시작한다. 그리고 이때 ‘빌딩 < 건축 < 빌딩’이라는 새로운 부등식이 성립한다. 이 부등식을 바탕으로 저자는 인류의 ‘빌딩’ 과정의 매체이자 결과물들이 어떻게, 왜 만들어지게 되었는지와 무엇을 의미하는지, 그리고 어떤 파급 효과가 있는지를 흥미롭게 파헤쳐나간다. 추천사를 써준 저스틴 맥거크가 지적했듯이 “생전 가본 적 없는 여러 방들을 탐험하는 것 같은 느낌”을 안겨주면서 말이다, 은밀하게 때로는 기발하게.

편집자의 작업은 대개 보도 자료용 ‘출판사 서평’ 쓰기로 마무리된다. 몇 달 동안 붙들고 있던 책이니, 그 핵심 내용을 간추리는 출판사 서평쯤이야 뚝딱 만들어질 것 같지만, 실상은 전혀 그렇지 않다. 인쇄소에 최종 편집본을 송고할 때쯤이면 진이 빠질 대로 빠져서 원고를 거들떠보기 싫을 때가 많기 때문이다. 또 다른 경우도 있다. 책의 구절구절이 모두 마음에 들어서 어느 부분을 덜어내고 어떤 대목을 강조해야 할지 애매할 때다. 또 출판사 서평 작성이 책 편집못지않게 부담스러워서 진도를 빨리 빼지 못할 때도 있다.

온라인 서점에서 출판사 서평을 별도의 편집 없이 그대로 올려주기 때문에 독자들에게 책을 어필할 수 있는 중요한 수단이지만, 그만큼 부담감은 클 수밖에 없다. 물론 온라인 서점의 출판사 서평을 보고 책을 구입하는 독자들이 과연 얼마나 될까 의문이긴 하지만 말이다. 앞에 소개한 내용은 2013년 봄에 『빌딩블로그』의 출판사 서평을 작성하며 끼적였던 글이다. 출판사 서평에 그대로 살린 부분도 있고, 날린 대목도 있다.

도서출판 한숲에서 곧 출간(2016년 1월 1일 출간 예정)될 김영민 교수의 『스튜디오 201, 다르게 디자인하기』의 보도 자료를 준비하다가, 문득 이 책의 출판사 서평이 떠올랐다. 뭐라 명확히 규정할 수 없는 독특한 내용에 맞춰, 나름 색다른 시도를 했던 기억이 나서다. 『빌딩블로그』 출간 즈음에는 번역자들을 꼬셔 책에 실리지 않은 ‘역자 소회’라는 것도 쓰게 해서 블로그에 올렸다. 또 표지 날개에 수록된 역자 소개글에도 잔뜩 힘을 줬다. 이를 테면 이런 식이다. “고등학교 때도 사지 않았던 독서대를, 이 책을 번역하며 두 개나 샀다. 하나는 사무실에, 하나는 집에 두고 평일과 주말을 가리지 않고 제프 마노와 그 독서대 위에서 만났다. 그러다 간혹 악몽을 꾸기도 했다. 아프가니스탄 고원에서 기나긴 도피 생활에 지친 오사마 빈 라덴을 상대로, 모래 바람을 이용해 폭풍 전쟁을 벌이는 자신의 모습이 보였다고 한다.

제프 마노를 너무 오랫동안 만난 탓이다.” 당시에는 책 내용과 묘하게 어울려 보여 신통했는데, 독자분들이 보시기에는 어떨지 모르겠다. 이제 잡지 마감도 끝나가니 본격적으로 『스튜디오 201, 다르게 디자인하기』의 보도 자료를 써야 한다. 첫 문장을 어떻게 시작해야 할까? 이 정도면 괜찮을까? “왜 스튜디오 101이 아니고, 스튜디오 201인가?”