-

바우델로호프 공원

Baudelohof Park

바우델로호프 공원

Baudelohof Park

오랜 기간 동안 벨기에 겐트(Ghent) 시는 유서 깊은 도심 지역을 녹화하고 다시 설계하며 역사가 긴 수로와의 관계를 강화하기 위해 다양한 노력을 해왔다. 바우델로호프 공원(Boudelohof park)은 리스(Lys)와 셸트(Scheldt) 하부와 상부, 해안 계곡을 연결하기 위해 개발될 녹지 축에 위치한 중요한 공공 공간이다. 또한 매년 열리는 겐트 축제(Gentse Feesten) 덕분에 일반적인 도시보다 더 나은 경관을 지니고 있다. 공원의 가치는 도시의 긍정적 이미지 제고에 기여한다. 특히 공원의 일부를 기능적으로 강화하는 동시에 전체로 통합하면 도시 생활환경의 질을 향상시키고 공원의 미래를 보장할 수 있다.

살아 있는 녹색 공원

바우델로호프 공원은 수도원 정원이었다가 겐트 식물원이 된 곳이다. 지금은 해변을 따라 거대한 나무 아래에서 사람들을 만나고 어울려 놀고 운동하며 휴식을 취할 수 있는 살아 있는 녹색 공원으로 역할하고 있다. 2022년 공원은 전면 재설계됐다. 자동차 통행로를 일부 제거함으로써 기존 면적보다 44% 더 넓은 공원 면적을 확보할 수 있었다.

새로운 공원

기존 나무를 최대한 보존하면서 새로운 수목을 더한

재설계로 공원은 새로운 모습을 갖추게 됐다. 스포츠

를 좋아하는 사람들을 위한 운동 시설, 어린이를 위한

놀이터, 휴식을 취할 수 있는 벤치를 마련했다. 1916

년에 만든 운하를 연상시키는 초본식물로 채워진 넓은

띠는 사람들의 눈길을 사로잡고 공원의 새로운 경계가

된다. 다양한 레벨차로 인해 여러 경사를 가진 산책로는 넓은 잔디밭을 둘러싸고 있고, 산책로와 리스 부두

사이에는 계단식 좌석 공간을 만들었다. 가장 눈에 띄는 변화는 바우델로(Baudelo) 부두 높이가 낮아져 공원

의 일부가 된 것이다. 덕분에 배가 지나가는 풍경을 바

라보고 푸른 녹지와 물의 고요함을 즐길 수 있는 공간이 탄생했다.

글 OMGEVING

Landscape Architect OMGEVING

Project Leader Peter Swyngedauw

Team Koen Moelants, Peter Swyngedauw

Cooperation ARA, Ecorem, Geert Meysmans, Katrien Hebbelinck

Client City of Ghent

Location Ghent, Belgium

Area 5ha

Completion 2022

Photograph Lucid

옴헤빙(OMGEVING)은 벨기에 앤트워프에 있으며, 건축가, 조경가, 도시계획 및 환경 계획 전문가로 구성된 디자인 그룹이다. 주변을 뜻하는 플라망어 ‘omgeving’를 사명으로 삼아, 우리를 둘러싼 주변 공간의 중요성을 말하고자 힘쓰고 있다. 다양한 규모의 중첩을 모색하면서 문화·사회·환경적 차원에서 공간의 연결 고리를 탐구하기 위해 지속적으로 노력한다.

-

글래스필즈 민와일 공원

Glassfields Meanwhile Park

글래스필즈 민와일 공원

Glassfields Meanwhile Park

글래스필즈(Glassfields)는 영국 브리스틀(Bristol) 템플지구(Temple Quarter)에 위치한 주요 재개발지다. 2020년 6월, 로열런던자산관리(Royal London Asset Management)(이하 RLAM)의 의뢰로 장기 경관 계획을 검토하고, 부지 중심에 위치하게 될 민와일(Meanwhile) 경관 개발을 맡게 되었다. RLAM은 네 개 부지에 대한 단계적 개발로 인해 이미 완성된 부지 2와 부지 4에 차질이 생길 수 있다고 예측했다. 부지 2는 약 8,300m2 규모의 업무 공간인 디스틸러리(Distillery)이며, 부지 4는 회의실, 카페, 체육관을 갖춘 호텔이다.

부드러운 녹색 경관과 잘 어우러진 질 좋고 매력적인 공공 공간을 창출함으로써 직장인과 방문객이 대상지를 잘 활용할 수 있도록 만들고자 했다. RLAM도 사람들이 앉아서 쉬고 즐길 수 있는 분위기가 풍기는 조화로운 공간을 요구했다.

민와일 공원의 조성 위치를 정하는 데서 설계가 시작됐다. RLAM 및 지역 회사와 함께 대상지를 답사하고, 지하 인프라와 차량 통행 등의 제약 사항을 검토해 도로와 인근 호텔, 사무실에서 쉽게 접근할 수 있는 곳을 민와일 공원 부지로 확정했다. 이를 통해 산업용 부지는 큰 경관 영향력을 지닌 공원으로 거듭나게 됐다. 소규모 팝업 행사를 위한 유연한 공간을 마련하고, 부드럽기도 하고 단단하기도 한 조경 재료의 시각적 효과를 극대화해 생동감 넘치는 중심지를 만들고자 했다. 이로써 부지 2와 부지 4에서도 녹색 경관을 즐길 수 있게 된다.

*환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부

Landscape Architect B|D landscape architects

Main Contractor CW Duke

Project Manager/QS Currie + Brown

Street Furniture King & Webbon

Metalwork/Corten Rank Engineering

Client Royal London Asset Management

Location Bristol, UK

Area 2,285m2

Completion 2022

Photograph Jack Hobhouse+B|D landscape architects

비|디 랜드스케이프 아키텍츠(B|D landscape architects)는 2008년에 설립된 디자인 스튜디오로 영국 글로스터셔와 런던에 사무소를 두고 있다. 기후 위기에 대응해 지속가능한 디자인으로 회복탄력성을 갖춘 장소를 만들고자 한다. 대상지의 역사, 생태, 환경, 쓰임, 특성에서 영감을 얻어 설계하며, 기술 혁신과 지속가능한 소재로 디자인의 경계를 넓혀 나가며 다양한 분야와 협력하는 것을 선호한다. 지역 사회와 이해관계자의 의견을 수용하는 설계가, 모든 사람이 자부심을 느끼며 주인의식을 갖게 만드는 가장 좋은 방법이라고 믿는다.

-

[제도가 만든 도시] 도시 공간의 생로병사

[제도가 만든 도시] 도시 공간의 생로병사

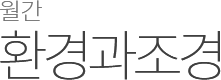

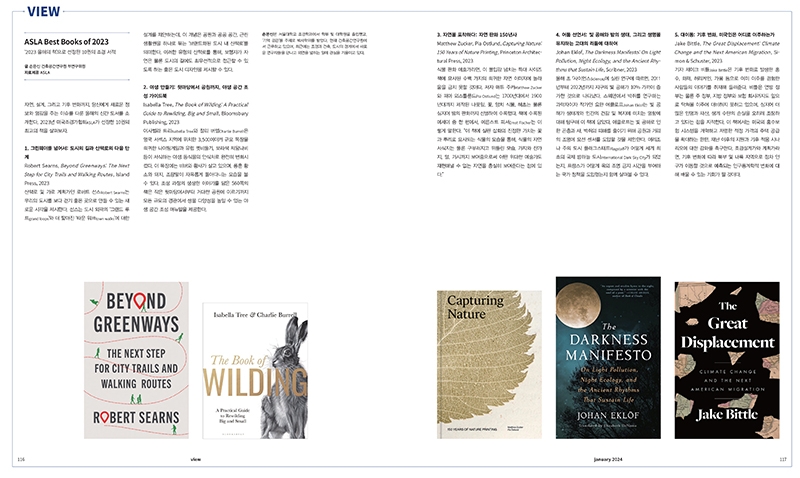

건축물을 비롯한 도시를 구성하는 공간 요소들은 새로 만들어지면 역사 유적이 아니어도 내구재로서 일반적으로는 수십 년에서 백 여 년, 꽤나 긴 수명을 갖는다. 그러나 물리적으로 노후하든 사회적으로 노후하든, 이런 저런 한계에 다다라 종국에는 해체되고 새로운 것으로 대체된다. 우리 몸의 세포가 우리가 태어나 수명이 다할 때까지 유지되는 것이 아니라 끊임없이 새로 만들어지고 죽는 것과 같다. 도시 공간 요소가 새로 태어나고 쓰이다 낡고 죽는 생로병사, 혹은 신진대사는 당연하고 자연스러우며, 그 도시의 긴 역사에서 끊임없이 일어난다. 그렇다면 어느 정도가 건강한 도시 공간의 생로병사 주기일까. 즉, 건물이 어느 정도 노후했을 때 다시 새로 지어야 할까.

한국의 도시 건조 환경 생로병사 주기가 짧은 것은 분명하다. 아파트는 10여 년만 지나도 ‘구축’이라는 오명이 붙고, 30년도 지나지 않아 재건축이 거론된다. 아파트보다 시공 수준이 낮고 당연히 시공비도 낮은 저층 주거지 주택들은 대사주기가 더 짧아 20년도 안 되어 밭을 갈아엎고 새 작물을 심듯 새로운 주택 유형으로 재건축되곤 한다(그림2). 연말 예산 낭비의 대표격으로 공격받는 보도블록은 수년마다 한 번씩 파헤쳐진다.

왜 이렇게 짧은 것일까. 지난 반세기 급격한 경제 성장과 사회 변화의 궤적에서 우리 사회의 공간 수요도 질적으로나 양적으로나 빠르게 바뀌었기 때문이며, 동시에 공간을 만드는 계획 수준과 시공 수준 모두 급격히 발전했기 때문이다. 그러니 이미 만들어진 공간을 고쳐 쓰는 정도로는 한계가 많다. 또한 새로 만드는 비용, 즉 공사비가 상대적으로 낮게 유지된 점도 생로병사 주기를 줄이는 요인이다.(각주 2) 돈과 시간을 더 들여 길게 쓰도록 만들지, 적게 들이고 자주 교체할지는 우리 사회가 공유하는 건조 환경의 적정 수명이라는 기준에 영향을 미친다.

도시 공간의 삶과 죽음, 그 임계점

도시 공간을 이루는 수많은 물적 요소들이 태어나고 죽는 생로병사가 반복되는 가운데, 어떤 한개체가 오랫동안 존재하다 해체되고 다시 짓기로 결정되는 때는 언제일까. 여러 연구자가 이를 수학적으로 또는 통계적으로 설명하고 확인하는 노력을 기울여왔다. 아주 간략하고 거칠게 표현하자면, 도시 공간의 삶과 죽음의 임계점은 현재 상태의 공간에서 얻는 수익이 (재개발에 들어가는 비용을 고려하고도) 재개발 후 기대되는 수익과 같아 질 때다.(각주 3)

여기서 수익은 현재의 사용 가치에 기반을 둔 임대료라고 볼 수 있다. 물론 현실에선 부동산 가치 상승에서 오는 수익이 더 클 수 있다. 비용은 기존 공간을 해체하고 새로운 공간을 만드는 건설비가 기본이지만, 재개발을 결정하고 진행하는 모든 단계의 지연에서 비롯되는 ‘전환 비용’(각주 4)을 무시할 수 없으며 예측하기도 어렵다. 결국 현재의 사용 가치가 공간의 노후로 인해 얼마나 감소하는지, 재개발 과정에 들어가는 직간접 비용이 얼마나 높은지, 그리고 새로 만들어진 공간이 창출하는 사용 가치가 얼마나 높은지가 도시 공간의 생로병사 속도를 결정하게 된다. 이러한 도시 공간의 삶과 죽음의 구조 안에 우리의 제도가 어떻게 개입해 도시의 생로병사를 조절하는지 살펴보기로 한다.

*환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부

**각주 정리

1. 제인 제이콥스, 유강은 역, 『미국 대도시의 죽음과 삶』, 그린비, 2010.

2. 최근 공사비 상승은 우리 도시의 생로병사와 신진대사가 일어나는 전제 조건을 바꾸고 있다.

3. 정확하게 말하자면, 이자율을 고려한 공간 운영 이익의 순현재 가치와 재개발하여 얻게 되는 이익의 순현재 가치가 같아질 때다. 브뤼크너(Brueckner, 1980), 휘턴(Wheaton, 1982) 등 도시 성장 모형 연구 이론에 기초한다. 또 다른 재개발 결정 이론인 닐 스미스(Neil Smith, 1979)의 지대차 이론(Rent-gap theory)에서도 현 지대와 재개발 후 잠재적 지대 간의 격차가 커질 때 젠트리피케이션을 촉발하는 도시 공간의 물리적 재투자가 발생하는 조건이 된다고 설명한다.

4. 박성식, 『공간의 가치』, 유룩출판, 2015.

유영수는 서울대학교 건축학과와 동 대학원을 졸업하고 이로재와 기오헌에서 건축 실무를 경험했다. 런던 정치경제대학교에서 도시 디자인과 사회과학 석사과정을 마치고 돌아와 건축사사무소를 운영하며 서울대학교 환경대학원에서 박사과정을 병행했다. 현재는 인천대학교 도시건축학부에서 법, 제도, 현대 도시설계 이론, 스튜디오를 가르치고 있다. 건축과 도시를 아우르는 스케일에서 개별적인 공간 현상과 법제 사이의 관계를 연구하고, 계획과 디자인의 역할을 확장하기 위한 이론적 접근을 시도하고 있다.

-

[어떤 디자인 오피스] 기술사사무소 예당

아름다운 이상을 꿈꾸며 마음으로 느끼는 공간을 만들다

[어떤 디자인 오피스] 기술사사무소 예당

아름다운 이상을 꿈꾸며 마음으로 느끼는 공간을 만들다

이런 오피스

예당(藝堂), 그 이름

18년 전 사무실을 열 때, 다들 그렇듯 회사 이름을 고민했다. 예당이라는 다소 전통 음식점 같은 분위기의 이름은 조금 구태의연해 보였지만, 예술의 전당의 약자로 재주藝를 가진 사람들이 꿈을 펼칠 수 있는 장堂이란 뜻을 담았다. 프로젝트마다 장인의 손길이 스미기를 기대하며 작은 시작을 알렸다. 초창기에는 디자인보다는 작품의 완성도를 지향했는데, 언제부턴가 먹고 살기 위한 설계를 하는 게 아닌가 하는 자문을 하게 된다. 사무실을 운영하면서 욕심과 현실의 사이에서 매번 고민하지만, 결국 생존이 앞선다. 잘한다는 소리보다 못한다는 소리는 절대 듣지 말자고 스스로 되뇌며 살아왔다. 클라이언트에 대한 책임과 신뢰에 대한 문제이기 때문이다. 물론 확신할 수는 없겠지만 어느덧 중견이라는 말을 듣는 자리에 왔다. 나보다는 젊은 소장들이 자리를 이어주면서 조금 더 발전적인 모습으로 나아가리라 기대한다. 늘 그렇듯 초심을 잃지 않는 예당이기를 바라면서. (오두환 대표)

애증의 시간

조경설계를 시작한 지 벌써 20년이 다 되어간다. 그 시간 대부분을 예당에 머물렀다. 예당은 내게 새로운 기회를 만들어준 곳이다. 조경설계를 처음 시작하고 컴퓨터 앞에서 열심히 도면 작업을 했던 나에게 종이와 펜을 주었다. 디자이너로 첫 발걸음을 뗄 수 있게 해줘서 고맙지만 때로는 너무 고통스럽고 힘든 시간이었다. 수많은 프로젝트를 진행할 때마다 디자인을 고민하느라 잠을 제대로 이룰 수 없었고, 때로는 무력감에 빠지기도 했다. 하지만 하나둘 프로젝트를 완성할 때마다 느끼는 행복감은 이루 말할 수 없었다. 그런 시간을 이겨내며 지금까지 버틸 수 있었던 건 모두 곁에 있었던 동료들 덕분이었다. 오래도록 함께 일할 수 있는 오피스를 꿈꿔왔다. 한때 매일 반복되는 야근과 철야의 삶에서 벗어나고 싶었고, 일상의 자유를 누릴 수 있는 오피스를 만들고 싶었다. 다행히 대표님의 이해와 직원들의 노력으로 과거와 다르게 많은 것들이 변했고 지금도 변화하고 있다. 이제는 모든 직원의 출퇴근길 발걸음이 가볍고 즐거운 행복한 오피스를 꿈꾼다. 함께하는 대표님, 직원들에게 감사하고 새롭게 맞이할 미래의 직원들과 더 나은 행복한 오피스를 만들어 나가고 싶다. (김종민 소장)

예술의 전당

“예당 뭔가 설계 회사 이름치고는 촌스러운데, 무슨 뜻이죠? 진짜로 ‘예술의 전당’ 뭐 그런 건 아니죠?” 대표님은 맞다고 했다. 그렇구나! 예술의 전당이구나. 2013년에 입사해 10년 넘게 매일 예술의 전당에 다니고 있다. 턴키, 기술제안, BTL, CMR, 현상설계, 제안설계 등 분야를 가리지 않고 치열하게 하다 보니 예술을 지향하는 줄은 뒤늦게 알았다. 턴키 위주로 하던 시절엔 별명이 합사돌이었다. 분명 기능에 충실한 설계를 주로 해왔는데 살다보니 자연스럽게 예술적 감각이 필요한 디자인까지 총괄하는 위치에 왔다. 머릿속에 쌓아놓은 폐품들을 꺼내 좋은 디자인이라 말할 때 지지해 주는 동료가 없었으면 아마 안됐겠지. 편한 분위기, 약간 느슨한 출근, 긴 점심시간, 하루 종일 흘러나오는 음악 소리, 조잘조잘 나누는 잡담 등 예당을 소개할 수 있는 것이 여러 개 있지만 하나를 꼽자면 서로에 대한 강한 믿음이다. 물론 예술을 기반으로 하는. (박태윤 이사)

즐거운 출근길

누군가 나에게 ‘당신의 출근길은 행복한가요?’라고 묻는다면 당연히 즐겁다고 답할 것이다. 출근길에 오늘은 동료들과 어떤 이야기를 나눌지 혹은 어떤 재미있는 대화를 나눌지 생각하면 지루하고 힘든 출근길은 즐거운 시간이 된다. 물론 출근 후 힘든 일이 주어질 때도 있지만 나와 어깨를 나란히 하며 일하는 동료들과 함께라면 오늘도 잘 해낼 수 있을 것이라 생각한다. 이러한 생각을 할 수 있는 건 예당의 좋은 분위기와 좋은 팀워크가 있기 때문이다. (오재선 과장)

해피 해피 예당

신입 때부터 현재까지 모두가 즐겁게 일하는 곳이다. 예당은 내가 머무른 5년 동안 항상 웃음이 가득하고 서로 칭찬이 넘쳐나는 사무실이었다. 그래서 의견도 자유롭고 편하게 낼 수 있고 다양한 피드백이 돌아와 많이 배울 수 있었다. 매일 점심시간 다 같이 모여 보드게임도 하고 수다도 떨고 가끔은 각자 낮잠도 자고 그만큼 화기애애한 예당. 지금처럼 행복하고 재미있게 일하는 멋진 사람들이 되길 바라요. (유다성 과장)

시너지

무언가를 창조하는 직업 특성상 생각과 표현의 방식에 있어 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기가 형성된 것이 예당의 가장 큰 장점이다. 동료들과 함께 대화하며 나누던 고민은 성취를 함께 기념할 수 있는 긍지를 주기도 한다. 편안한 분위기 속에서 나누는 대화는 즐거움과 에너지를 만드는 동시에 일할 때 시너지를 발휘한다. 이러한 시너지가 모여 우리가 만든 공간 속에 있는 모두가 또 다른 시너지를 만들어 삶에 활력을 불어넣기를 바란다. 예당에 새로운 시너지를 부여하는 사람이 되고자 노력하고 있다. (박채연 과장)

내가 좋아하는 우리의 바이브

사무실에 처음 들어서며 생각했던 건 ‘오 여기 분위기 좋은 걸’이었다. 회의실에 둘러앉아 웃고 있는 사람들과 면접 때 소장님의 재치 있고 진심 어린 상담(?)에 느낀 감정이랄까. 듣고 싶은 노래로 하루를 맞이하고, 편안한 분위기 속에 업무를 시작한다. 머리 식힐겸 산책이나 서점을 종종 가는데 서로의 일상과 사색을 나눌 수 있는 시간이다. 함께하는 영감의 답사, 국내외를 누비는 즐거운 워크숍은 자유로운 회사 분위기와 유연한 사고, 각자의 책임감을 키우는 데 도움이 된다. 편안함을 주는 분위기와 함께하는 어벤져스 동료들에게 고마운 마음을 전한다. (정예시 대리)

간식이 전부는 아니에요

예당으로 이직했을 때 첫인상은 ‘사람들 분위기가 참 밝다’였다. 어떤 일이든 반복되다 보면 지루해질 수 있지만 다양한 사람들과 밝은 분위기 속에서 일하다 보니 반복되는 일상에서도 틈틈이 재미를 찾아가고 있다. 느긋하게 점심을 먹고 커피를 마시면서 다 같이 게임을 하고 웃다 보면 밝은 에너지가 생기는데 ‘그럼 오후에도 잘해보자’라는 마음이 든다. 일하면서 먹는 맛있는 간식들도 좋은 복지 중 하나다. 앞으로도 다양한 걸 배우고 함께 웃으면서 즐거운 날을 만들어 가고 싶다. (조혜빈 대리)

첫 번째 스테이지

올해 2월 대학 졸업 후 3월부터 예당과 함께하게 됐다. 예당에서의 시간이 누적되면서 조경설계를 즐겁게 배우는 지금, 하나둘 나만의 루틴이 생기고 있다. 매일 아침 프로젝트를 마주하고 어제 내가 못 했던 프로세스를 해결했을 때 얻는 소소한 만족과 성취에서 출발해 점심에는 무엇을 먹을지 고민한다. 이 루틴의 안정감 속에서 쌓이는 새로운 프로젝트 경험은 조경 디자이너라는 목표를 향한 좋은 양분이 된다. 반복되는 하루 속에 성공도 실패도 있지만 좋은 선임들 덕분에 ‘예술의 전당’이라는 스테이지에서 업무와 생활 전반에 걸친 값진 경험을 배워가고 있다. (김인 사원)

예당의 봄

입사할 당시만 해도 따뜻한 봄이었는데, 어느덧 추운 겨울이 성큼 다가왔다. 정신 차리고 보니 벌써 9개월을 보내고 한 해의 끝을 달려가고 있는 셈이다. 학부생활과 다른 새로운 실무 환경에서 모르는 것도 많았고 배워야 할 내용은 끝이 없기에 매일이 녹록치 않았지만, 다정하고 좋은 선임들 덕분에 차분히 적응해 나가고 있다. 점심시간에 같이 모여 즐겁게 보드게임을 하는 모습만 봐도 우리 회사의 분위기를 짐작할 수 있을 것이다. 이제 예당의 두 번째 봄을 맞이할 준비를 하려고 한다. (윤병훈 사원)

이런 프로젝트

디에이치 아너힐즈

디에이치 아너힐즈는 예당에서 진행해온 공동주택 설계의 틀을 깬 프로젝트다. 이전까지 공동주택 프로젝트는 작품으로서의 디자인 가치보다는 각종 법규와 주민들의 보편적인 니즈를 충족시키는 정도로 계획했다. 이와 달리 아너힐즈는 공동주택의 상품성과 디자인 가치를 함께 구현하기 위해 노력한 프로젝트다. 현대건설이 기존 브랜드 ‘힐스테이트’의 프리미엄 브랜드 ‘디에이치’를 새로 만들며 강남권 최고급 공동주택을 구현하기 위해 처음 진행한 프로젝트라 오랜 기간 협업했다.

단지 전체를 하나의 작품으로 생각한 ‘현대미술관’ 콘셉트를 통해 조경설계의 필수 요소인 수목, 시설, 공간을 명작으로 해석했으며, 대모산과 개포근린공원의 자연과 강남권 도시의 고급스러운 이미지의 조화를 꾀했다. 공동주택을 단순히 기능적, 이용적 측면으로 바라보는 것이 아니라 디자인의 미적 가치를 실현하기 위해 노력했다. 콘셉트 정립부터 공간의 설계, 작은 디테일까지 설계사무소뿐만 아니라 시공사와 국내외 작가들의 도움과 노력으로 완성한 프로젝트라 더욱 기억에 남는다.

울산 남구 B-07 재개발정비사업

코로나19로 인한 변화를 겪던 2021년, 미 연준의 양적 완화를 계기로 세계적으로 유동성이 폭발하기 시작하고, 전국 각지의 재정비·재건축 사업이 활발히 이뤄졌다. 경남의 대표 부자 도시 중 하나인 울산의 남구도 예외일 수 없었고 우리도 재개발정비사업의 설계를 맡게 됐다. 도로로 분절된 두 개의 필지 중심에는 기부채납 예정인 공원이 위치해 있어, 크고 화려한 유선형 메인 동선으로 대단지를 하나로 통합해 기능적, 심미적 연출 효과를 강화하고자 했다. 태화강의 크게 굴곡진 물의 흐름을 디자인 모티브로 설정하고 다양하고 과감한 물의 사용과 공간의 비례를 강력하게 설계에 반영했다. 극단으로 치닫는 더운 여름에 설계해서 그랬을까. 물의 활용에 매우 집착했던 것 같다.

송도 마스터플랜

송도 프로젝트는 오랜 기간 전체 마스터플랜부터 단지별 설계, 완공(힐스테이트 레이크 송도 1~3차)까지 인연이 깊은 프로젝트 중 하나다. 기존 송도 신도시의 확장을 위한 송도 마스터플랜 프로젝트는 서해와 서해대교, 송도 워터프런트 호수와 이미 조성된 공동주택, 학교 등 주변의 다양한 경관 요소와 도시 인프라와 관계성 측면에서 건축 부문과 이견이 많았다. 결과적으로 서해 쪽 통경축 형성, 각 인프라와의 에지 프로그램 설정, 블록별 아이덴티티 등 보편적인 개념으로 정리됐다. 전체 마스터플랜을 완성하고 그 안에 단지를 설계하고 완공까지 하며 처음과 끝을 지켜본 프로젝트라 의미가 크다.

국립대한민국임시정부기념관

대규모가 아니라서 소개를 하는 것이 맞는지 고민한 프로젝트다. 기술제안으로 당선된 국립대한민국임시정부기념관은 그동안 진행했던 기술제안 중 규모는 작지만 가슴이 뜨거워지는 프로젝트 중 하나다. 임시정부 설립 100주년을 기념하기 위해 조성한 임시정부기념관에는 대단한 조경 공간이나 자랑할 만한 디자인 요소가 있지는 않다. 다만 역사적인 임시정부기념관 건립에 동료들과 함께했다는 것에 의의를 두고 싶다. 옥상, 벽면, 건축물 기둥, 포장 패턴 등 디테일에 집중할 수 있었고 애국심 가득한 동료들의 다양한 디자인을 볼 수 있었다. 시간적, 공간적 여유가 매우 부족해 많은 것이 반영되진 않았지만 진행하면서 자부심을 느낄 수 있었다.

국방대학교 이전 사업

국방대학교 이전 사업은 개교 60주년을 기념해 서울 은평구 수색동의 노후한 기존 학교를 논산으로 이전하는 턴키 프로젝트다. 국가적으로 의미 있는 사업이었기에 합동 사무실에서 계룡건설을 비롯해 모든 공종과 전 직원이 열심히 수행했다. 군 교육기관의 특성상 일반 학교와는 다르게 학교, 주거, 종교, 공원, 체육, 군사 시설 등 다양한 시설이 배치되기 때문에 각시설의 니즈를 충족시키고 시설 간 연계성을 찾기 위해 고민을 많이 했다. 다소 위압감이 느껴지는 장군들, 꼼꼼한 CM단, 동네 주민들의 텃세 등 여러 요구 사항을 수렴하느라 쉽지 않았다. 이전 부지의 개발로 인한 기존 자연의 훼손을 고려하고 기존 생태계 보존을 위해 낮에는 주변 숲, 기존 물길, 대상지 내 저류지 현장 조사를 수없이 하고, 밤에는 이러한 것들을 보존 및 활용하기 위한 친환경적 설계 기법을 공부하는 데 많은 시간을 들였다. 전 직원이 밤낮으로 열심히 한 결과로 다행히 당선돼 국가 사업에 작은 보탬이 될 수 있었던 의미 있는 프로젝트였다.

전남도립미술관

예당이 계획한 첫 미술관이자 현상설계부터 완공까지 참여한 프로젝트다. 전라남도 영산강과 섬진강 주변의 지문(地文)을 디자인 콘셉트로 남도의 예술과 문화를 담는 공방 개념을 적용했다. 독특한 형태의 건축물을 최대한 강조하고 이용자들의 다양한 행태를 수용하기 위해 중심 공간에 풍요로운 평야를 상징하는 뜰을 조성하고, 가로변으로 일반 시민들의 공공성 확보를 위한 가로공원을 계획했다. 흥미로웠던 점은 대상지 내에 철거 직전의 구 광양역과 연계한 창고를 재활용하는 것이었다. 항상 새로운 공간만 디자인하는 것에서 벗어나 다 쓰러져가는 건축물에 생기를 불어넣는 새로운 경험을 할 수 있었다. 현재 광양예술창고라 불리는 이곳은 미술관의 특성을 고려해 공방 개념을 적용하여 리모델링했고 많은 사람이 이용하고 있다.

부산국제아트센터

땅의 에너지는 공원의 역사에서 비롯된다. 부산국제아트센터는 일제강점기 경마장에서 한국전쟁 이후 미군 부대가 점유하고 부산시민의 품으로 돌아오기까지 100년의 기다림 끝에 만들어진 프로젝트다. 기존에 해왔던 공간을 한정하는 디자인에서 벗어나 공간의 형태와 경계 없이 건축물과 하나 되는 디자인을 고민하는 데 어려움이 많았다. 부산시민공원에 오래도록 뿌리내릴 기억인 ‘어반 루트(Urban Root)’ 개념은 건축물이 한 그루의 나무처럼 도시와 공원의 랜드마크로 자리 잡고 수많은 길은 주변의 자연과 시민들을 연결하고 흡수하며 다양한 크기의 프로그램 패치들은 새

로운 생장의 공간이 된다. 추상적 개념을 형태 디자인으로 변경하기 까다로운 프로젝트였지만 새로운 시도가 좋은 경험으로 자리 잡았다.

해비치호텔앤드리조트

제주 첫 번째 6성급 호텔을 지향하면서 지은 해비치호텔은 표선 해변 마을에 위치한다. 제주 중문과 달리 조용한 휴양과 힐링을 테마로 요란하지 않은 차분한 경관을 연출하고자 했다. 전체적으로 단순한 색상과 조형성을 기반으로 시각적 복잡성을 최소화하고 경계를 최소화해서 주변과의 경관적 연계를 도모했다. 호텔 전면 잔디마당과 표선의 바다를 시각적으로 연계하기 위해 전면부를 자동차 도로보다 1.5m 들어 올려 조성했다. 덕분에 도로에 의해서 경관이 단절되지 않고 자연스럽게 바다 풍경이 호텔 로비로 이어진다. 테니스 코트는 1.5m 낮게 조성해 펜스의 노출을 최소화했다. 국내 호텔 중 최대 규모인 아트리움은 규모에 걸맞게 제주 느낌을 살린 대형목을 심고자 했으나 생육 환경을 고려해 여우꼬리야자를 심었다. 다행히 풍부한 녹음을 연출할 수 있었다. 당초 하부에는 다양한 화목과 지피식물을 식재했으나 역시 단일 수종으로 교체해 단순한 경관으로 조성됐다. 내부의 시설은 조경과 인테리어의 협업으로 시설과 바닥 패턴까지 현장에서 도면 작성 및 샘플 시공을 통해 디테일의 완성도를 높일 수 있었다.

기술사사무소 예당(Yedang)은 조경설계를 통해 보다 나은 미래의 삶을 만들어가는 것을 목표로 2006년 설립됐다. 설계 구성원 개개인의 생각을 존중하고 타 분야와의 유기적인 관계를 지향하며 주거, 공공, 호텔, 리조트 등 공간 설계부터 경관 설계에 이르기까지 다양한 프로젝트를 수행한다. www.yedangla.com

-

[밀레니얼의 도시공원 이야기] 돌아보면 공원이 있었다

[밀레니얼의 도시공원 이야기] 돌아보면 공원이 있었다

에피소드 1

조경학 전공자가 아니고서야 도시 인프라의 일종이라 할 수 있는 ‘공원’을 그 자체로 들여다보는일은 거의 없다. 일상의 한 조각, 매일 지나가는 하루의 어떤 배경. 그래서인지 조경학과로 넘어오기 전 내가 공원을 특정한 공간이자 장소로 인지한 날은 매우 뚜렷하게 남아 있다. 2013년 봄, 뉴욕 하이라인으로 석사학위 논문을 쓰겠다고 마음먹은 뒤 계획서 초안을 들고 지도교수를 찾아간 어느 오후. 약 한 시간에 걸쳐 좀 더 재미있는 연구가 될 만한 주제로 다시 가져오라는 조언을 듣고 발걸음도 무겁게 학교 건물을 나왔다. 지난 두 달간 나름대로 열심히 준비했건만, 한숨 가득 꿉꿉한 기분으로 집으로 향하던 발걸음을 일부러 센트럴파크로 돌렸다.

80번가 인근 게이트를 넘어 작은 소로를 따라 15분을 걷다 보면 터틀 연못(Turtle Pond)이 나온다. 허벅지까지 오는 낮은 펜스가 있는 명상 공간으로 그 용도가 명확히 정해져 있다. 센트럴파크에는 여덟 개 명상 공간이 있는데, 활동적인 프로그램으로 촘촘히 짜인 공원의 다른 지역과 달리 휴식을 취하며 주변 경관을 바라볼 수 있는, 공원 초창기 옴스테드의 의도가 남아 있는 지역이다.

펜스를 조심히 밀고 들어가 노트북으로 무거운 가방을 한쪽에 내려놓았다. 잔디밭에 주저앉아 무작정 연못을 한참 바라보다 잔잔한 수면이 지겨워 주변 사람들로 시선을 돌렸다.

사실 이곳은 명상의 공간이기보다는 ‘시끄러우면 안 되는’ 공간이다. 누군가는 책을 한 손에 쥐고 천천히 페이지를 넘기고, 그 옆에 드러누워 낮잠을 즐기는 사람도 있고, 조용히 자기만의 시간을 보내는 사람들도 있다. 브라운 백에서 조심스레 음료를 꺼내 순식간에 마시고 다시 집어넣는 것을 보니 분명 술이다. 각자의 행동은 다르지만 공통점 한 가지가 있다. 집으로 가는 대신 공원의 이 조용한 공간에서 자신의 시간을 보내겠다고 결정했다는 점. 뒤편 낮은 둔덕 위 이리저리 겹치는 소로에는 사람들이 오가고, 그 사이사이에 깔린 잔디는 공원을 향유하겠다고 결정한 사람들의 임시 거처가 된다. 그 밑으로는 다리 아랫길이 있어 돌벽을 울림판 삼아 바이올린을 연주하는 사람들을 발견할 수 있다.

오후 늦게 집에 돌아와 노트북을 펴 석사학위 논문 계획서 파일을 새로 열었다. 대단한 발견도, 의미심장한 마음가짐도 없이 무작정 센트럴파크를 주제로 잡았다. 그렇게 내 첫 석사논문을 썼다.

공원, 무엇이 떠오르는가? 이른 새벽 양팔을 열 맞춰 흔들며 공원을 거니는 어머니들, 점심시간 삼삼오오 회사 출입증을 목에 건 채 공원에서 커피를 마시는 회사원들, 자전거 타고 공원을 통해 학원으로 향하는 학생들, 주말이면 으레 손을 꼭 붙잡고 공원을 거니는 예쁘게 차려입은 연인들. 물론 종종 시끄럽고 환경에 저해되는 행동도 목격되지만, 그조차도 일상에서 벗어나 자유를 갈망하는 행위라고 해석할 수 있지 않을까. 목적이 무엇이든, 공원은 분명 바쁘고 정신없는 도시 일상에서 순간이나마 벗어날 수 있는 공간으로 우리 곁에 존재한다.

우리는 언제부터, 무슨 이유로 도시공원에서 여가를 보내는 것을 ‘자연스러운 행위’로 받아들이게 된 것일까? 그 전에, 도시공원이 대체 왜 우리에게 이렇게 의미 있는 곳이 되었을까? 일련의 질문 끝에 결국 답은 내 자신, 즉 나의 경험과 지금까지의 일상에 놓여 있다는 점을 깨닫는다. 그렇게 시작한 기획이 이 글, ‘밀레니얼의 도시공원 이야기’다.

아파트 공화국의 공원

1988년 9월 제24회 서울올림픽이 서울의 구석구석을 뒤집어 놓았다. 가장 중요한 사건을 꼽아보

자면, 올림픽대로가 뚫렸고, 한강 정비 사업이 진행됐으며, 잠실주경기장이 완공됐을 뿐 아니라 올

림픽공원이라는 대규모 기념 녹지가 문을 열었다. 대한민국에 ‘아파트 공화국’이라는 별명이 따라

오기 시작했고, 아파트 숲에서 태어나 아파트로 은퇴하는 라이프 사이클이 만들어지지 않았던가.

나 자신을 포함, 이 시기에 태어난 대한민국의 밀레니얼은 그 전의 세대와 분명 다른 도시를 경

험했다. 아파트 중심의 도시 구조에서 태어나 그 확장을 지켜보며 자랐고, 여러 신도시의 흥망성

쇠를 지켜보며 도시에 대한 어떤 이미지를 갖게 되었다. 그러나 대중매체에서 말하는 대단지 아파

트의 부정적 측면을 자연스럽게 받아들였던 유년 시절을 다시금 생각해보면, 텔레비전 속 ‘아파트

112 perspective

공화국’과 내가 살았던 대단지 아파트 사이에는 분명한 구분이 있었다. 결국 이 아파트 공화국에

살아가던 내 어린 시절이 그렇게 나빴던 것만은 아니었다.

‘아파트 공화국’ 서울과 내가 설던 서울은 무엇이 달랐을까? 지금도 콘크리트 숲을 사랑하는

조경 이론 연구자로서 생각해 보건데, 그 간극에는 ‘조경’이 존재했다. 미디어에 노출되는 아파트

공화국은 직사각형 상자의 끝없는 연속으로만 존재하는 장면이었고, 내가 사는 아파트 도시는 공

원과 수공간, 광장이 연달아 이어지면서 그 사이를 채우는 아파트 단지들의 연속이었다. 땅에 발

을 딛고 천천히 ―물론 딴에는 재빠르다고 느낄 것이 분명하지만― 걸어 다니는 어린아이에게 아파트는 그저

집의 한 형태에 불과했고, 도시란 바깥의 공간, 즉 오픈스페이스였다. 단지 밖을 나가 중앙 길을

걷다 보면 동그란 소나무 조경 공간이 나오고, 거기서부터 큰 도로를 향해 걷다 보면 올림픽 광장

이 나왔으며, 또 한 번 큰 길을 건너면 올림픽공원에 도착했다. 내가 살던 동호수는 기억조차 나지

않는데 걸어 다니는 길과 공원은 기억하다니. 랜드마크라는 개념을 배우기 전이기에, 어떤 일상의

경험이 조합되어 공원을 도시의 방점으로 인지했을 것이라고 밖에는 생각되지 않는다.

공원, 어떤 목적을 지닌 땅

그래서일까. ‘자연’은 공원과 동의어였다. 아니, 적어도 그 당신의 나에게는 공원이 자연의 원형 (prototype)에 더 가까웠을지 모른다. 학교에 다니고 지역을 옮기며 점차 공원과 자연의 구분이 생겼

지만, 학교에서 배운 자연은 그림 속에 나오는 산이라는 것에 불과했고 공원의 자연은 내가 살아

가는 공간이었다. 학교에서 백일장을 여는 곳도 공원, 체육대회를 여는 곳도 공원, 교내 마라톤 대

회조차 공원에서 했으니 익숙함의 정도에서 차이를 보이는 것이 어쩌면 당연하다. 대자연의 원형

을 실제 자연이 아닌 풍경화(landscape painting)에서 찾았던 18세기 영국의 정원가들처럼, 또는 자연

스러운(nature-like) 공원 형태를 미국의 황야가 아닌 영국 정원에서 찾은 미국의 조경가들처럼, 자

연의 원형을 심상image으로 존재할 수 있다. 오히려 실제가 아닌 심상에 기반했기에 공원은 도시

의 새로운 공간 유형으로 자리 잡을 수 있었을 것이다.

자연을 닮기를 바라면서도 자연과 완전히 다른, 인간의 손에 길들여진 공간이 정원이라면, 공

원은 그 개념을 도시로 확장하는 동시에 ‘도시의 다른 곳과 구분되는 특정 기능’을 지는 곳으로

세부화 됐다. 공원(park)의 어원은 ‘위요된 일정 규격의 땅’을 의미하는 4세기 이전 옛 서부 게르만

어 ‘파루크(parruk)’로 거슬러 올라간다.1

이후 중세 프랑스어와 중세 영어로 발전하며 보다 주체적

으로 ‘왕의 숲royal forest 등에서 사냥에 쓰이기 위한 짐승을 키우는 곳’으로 의미하게 됐다. 여기서

분화해 군사적 목적을 위해 구획된 자연을 의미하는 곳으로 인식되기도 했는데, 여기서 나온 것

이 ‘주차하다’라는 의미의 ‘파킹parking’이다. 설핏 보면 굉장히 다른 의미 두 가지가 공존한다고 보이지만, 사실은 그 뿌리에 ‘어떤 특정한 목적을 지닌 땅’이라는 공통분모가 남아 있다.

공원 내부만을 본다면, 특정한 목적 없이 여가를 보내는 공간이라고 여겨진다. 하지만 서너 걸

음 뒤에서 시야를 넓혀 보면, 공원은 그것을 포괄하는 도시와 분명 다른 목적을 지니고 있다는 것

이 드러난다. 여기서 목적이란 ‘현대 도시의 생산적 기능과 다른 기능’을 수행하는 것이다. 즉, 공원

이란 가족과 시간을 ‘보낼 수 있는’ 공간이고, 강아지와 프리스비를 ‘던질 수 있는’ 공간이며, 돗자

리를 펴고 한강을 바라보며 뜨거운 라면을 ‘먹을 수 있는’ 공간이다. 생산적 효율성과 기능이 켜켜

이 쌓아 올라간 도시 한복판에서 이처럼 자유로움이 넘실거리는 공간이자 내가 하고 싶은 것 혹은

하고 싶지 않은 것을 스스로 선택할 수 있음을 매 순간 체험하게 만드는 도시의 고유한 공간이다.

에피소드 2

완성된 작품은 과연 작가의 것일까? 미술관 큐레이터가 되겠다며 한창 미술사 공부에 열을 올리

던 내게 울림처럼 다가온 어느 교수님의 화두였다. 작품을 만들어낸 작가에게 저작권이 있을지언

정, 그 작품은 작가의 손을 떠나는 순간 새로운 삶을 살게 되는 것이 아닐까? 이 때문에 작품은

여러 개의 삶(multiple lives of a work of art)을 살게 되는 것은 아닐까? 작품이 거쳐 가는 여러 삶은 과

연 작가의 것일까?

에피소드 3

1998년 겨울, 매주 토요일 오후는 스미스소니언 자연사 박물관에서 보내는 시간이었다. 워싱턴

DC 몰(The Mall)을 따라 걸으며 당시 내가 가장 좋아하던 스미스소니언 박물관에 도착할 수 있었다.

신고전주의 특유의 하얗고 높은 계단을 뛰어 올라가면 고풍스러운 갈색 현관이 있었고, 로비에 들어서면 나를 반겨주던 공룡 뼈 전시가 있었다. 워싱턴 DC의 스미스소니언 박물관은 특별전을

제외하면 모두 무료로 입장할 수 있는데, 당시 언어조차 마음대로 되지 않었던 우리 가족에게 박

물관만큼 시간을 보내기 좋은 곳이 없었다.

박물관을 나와 워싱턴 기념비(Washington Monument)를 향해 천천히 걷곤 했다. 날이 좋으면 멀리

링컨 기념관(Lincoln Memorial)까지도 도전하곤 했다. 특히 날이 풀리기 시작하는 5월이면 잔디밭 광장에 피크닉 돗자리를 펴놓고 따스한 햇빛 아래서 시간을 보내는 인파가 몰렸는데, 햇빛은 무조건

피하라는 조언을 듣고 자란 내게 그렇게 신기한 광경이 없었다. 태양을 피하지 않는 사람들의 존

재란 태양볕을 쐬면 안 되는 사람의 존재만큼이나 놀라웠다.

그러니까, 먹물 뺀 공원 썰

여러 국가의 공원에서 일상을 보내던 것이 대학원에 가서야 어떤 구분할 수 있는 특정한 경험으로

인지됐다. 일상의 놀라움 혹은 무서움이 아닌가 싶다. 그 어떤 놀라운 스펙터클도 그것이 일반화

되어버리는 순간 아무 감흥도 일어나지 않는데, 공원이란 곳은 완전히 반대였다. 물론 그만큼 일

상에서 편하게 향유하던 공원이 더 이상 편안하지 않는 분석과 해석의 대상이 되었다는 점도 사

실이다.

필자는 공원이 일상의 한 부분이었던 예전의 관점과 공원이 연구의 대상인 현재 사이, 어느 중

간 지점에서 양쪽을 모두 살펴보고자 한다. 일상의 부분들이 모두 깨달음으로 다가오고 그 배경

에 공원이 있었던 개인적 기억과 연구자로서 공원을 살펴보는 층위적 시야가 합쳐지면 무언가 재

미있(을 수 있)는 것이 나오지 않을까. 소위 먹물을 뺀 이야기를 다시금 되새기면서 어떤 그림이 나타

날까. 공원이 일상의 장에서, 관심의 공간에서, 연구의 대상으로 옮겨지는 과정에서 필자에게 의미 있었던 크고 작은 에피소드들이 누군가에게는 의미 있는 순간으로 다가가길 바란다.

각주 정리

1."Park”, Merriam-Webster Dictionary.

신명진은 뉴욕대학교에서 미술사를 공부한 뒤 서울대학교 대학원 생태조경학과와 협동과정 조경학전공에서 석사와 박사를 마친 문어발 도시 연구자다. 현재 예술, 경험, 진정성 등 손에 잡히지 않는 도시의 차원에 관심을 두고 서울대학교 환경계획연구소의 선임연구원으로 재직 중이다. 도시경관 매거진 『ULC』의 편집진이기도 하며, 종종 갤러리와 미술관을 오가며 온갖 세상만사에 관심을 두고 있다. @jin.everywhere

-

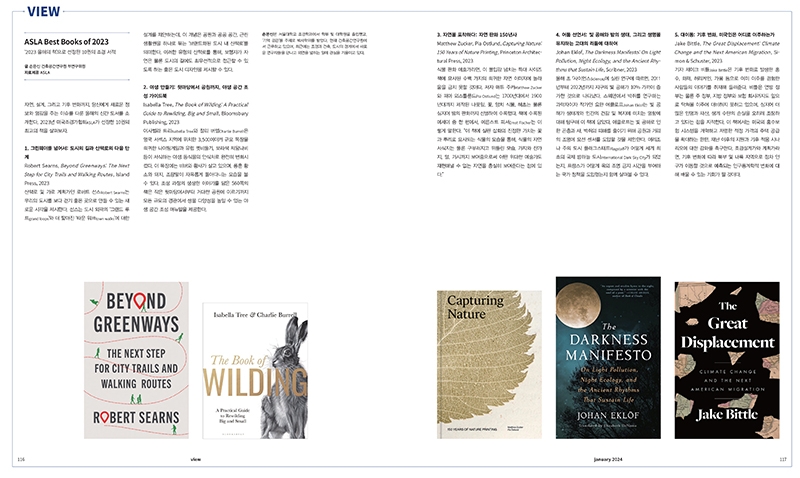

ASLA Best Books of 2023

‘2023 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

ASLA Best Books of 2023

‘2023 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

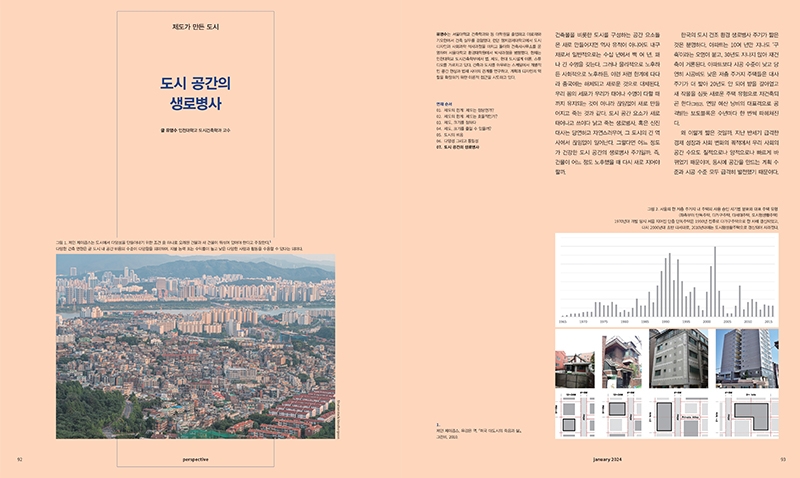

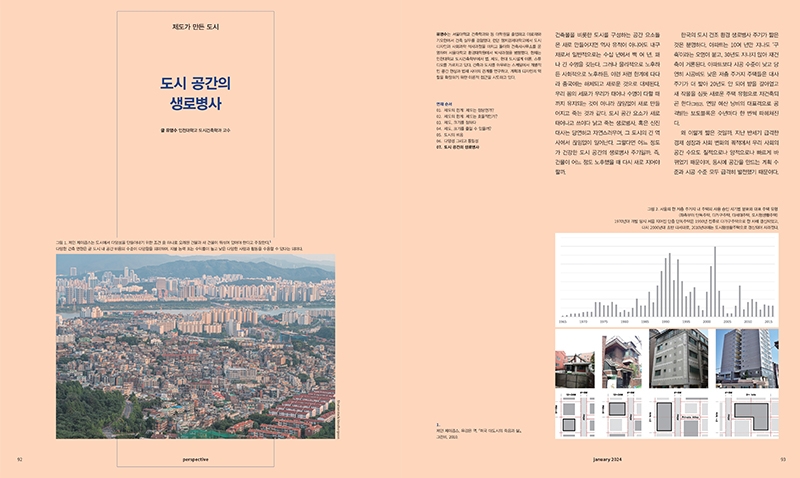

자연, 설계, 그리고 기후 변화까지, 당신에게 새로운 정보와 영감을 주는 이슈를 다룬 올해의 신간 도서를 소개한다. 2023년 미국조경가협회ASLA가 선정한 10권의 최고의 책을 살펴보자.

1. 그린웨이를 넘어서: 도시의 길과 산책로의 다음 단계

Robert Searns, Beyond Greenways: The Next Step for City Trails and Walking Routes , IslandPress, 2023

산책로 및 가로 계획가인 로버트 선스(Robert Searns)는 우리의 도시를 보다 걷기 좋은 곳으로 만들 수 있는 새로운 시각을 제시한다. 선스는 도시 외곽의 ‘그랜드 루프(grand loops)’와 더 짧아진 ‘타운 워크(town walks)’에 대한 설계를 제안하는데, 이 개념은 공원과 공공 공간, 근린 생활권을 하나로 묶는 ‘브랜드화된 도시 내 산책로’를 의미한다. 이러한 유형의 산책로를 통해, 보행자가 자연은 물론 도시의 길에도 최우선적으로 접근할 수 있도록 하는 좋은 도시 디자인을 제시할 수 있다.

2. 야생 만들기: 뒷마당에서 공원까지, 야생 공간 조성 가이드북

Isabella Tree, The Book of Wilding: A Practical Guide to Rewilding, Big and Small , BloomsburyPublishing, 2023

이사벨라 트리(Isabella Tree)와 찰리 버렐(Charlie Burrell)은 영국 서섹스 지역에 위치한 3,500에이커 규모 목장을 희귀한 나이팅게일과 유럽 멧비둘기, 보라색 제왕나비 등이 서식하는 야생 동식물의 안식처로 완전히 변화시켰다. 이 목장에는 비버와 황새가 살고 있으며, 롱혼 황소와 돼지, 조랑말이 자유롭게 돌아다니는 모습을 볼 수 있다. 조성 과정의 생생한 이야기를 담은 560쪽의 책은 작은 뒷마당에서부터 거대한 공원에 이르기까지 모든 규모의 경관에서 생물 다양성을 높일 수 있는 야생 공간 조성 매뉴얼을 제공한다.

3. 자연을 포착하다: 자연 판화 150년사

Matthew Zucker, Pia Ostlund, Capturing Nature: 150 Years of Nature Printing , Princeton Architectural Press, 2023

식물 판화 애호가라면, 이 몰입감 넘치는 특대 사이즈 책에 묘사된 수백 가지의 희귀한 자연 이미지에 놀라움을 금치 못할 것이다. 저자 매튜 주커(Matthew Zucker)와 피아 외스틀룬드(Pia Ostlund)는 1700년대에서 1900년대까지 제작된 나뭇잎, 꽃, 양치 식물, 해초는 물론 심지어 뱀의 판화까지 선별하여 수록했다. 책에 수록된 에세이 중 한 편에서, 에른스트 피셔Ernst Fischer는 이렇게 말한다. “이 책에 실린 삽화의 진정한 가치는 꽃과 뿌리로 묘사되는 식물의 모습을 통해, 식물의 자연 서식지는 물론 구부러지고 뒤틀린 모습, 가지와 잔가지, 털, 가시까지 보여줌으로써 어떤 위대한 예술가도 재현해낼 수 없는 자연을 충실히 보여준다는 점에 있다.”

*환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부

손은신은 서울대학교 조경학과에서 학부 및 대학원을 졸업했고, ‘기억 경관’을 주제로 박사학위를 받았다. 현재 건축공간연구원에서 근무하고 있으며, 최근에는 조경과 건축, 도시의 경계에서 새로운 연구자들을 만나고 외연을 넓히는 일에 관심을 기울이고 있다.

-

어느 예술가의 심플한 고백

가장 진지한 고백: 장욱진 회고전

어느 예술가의 심플한 고백

가장 진지한 고백: 장욱진 회고전

어린이의 마음과 눈으로 그림을 그린다는 건 어떤 것일까. 20세기를 대표하는 거장 피카소는 “내가 라파엘로처럼 그림을 그리기까지는 4년이 걸렸지만 어린아이처럼 그리는 데는 평생이 걸렸다. 모든 어린이는 예술가다”라고 말했다. 예술가로서 기술은 흉내 낼 수 있지만, 어린이가 바라보는 순수한 정서를 그림으로 완성하기란 그만큼 어렵다는 뜻일 것이다.

한국의 20세기 화가 중 순수한 동심의 세계를 그림으로 그려낸 이를 하나 꼽자면 바로 장욱진일 것이다. 그는 박수근, 이중섭, 김환기 등과 함께 한국의 근현대 미술을 대표하는 2세대 서양화가다. 까치, 나무, 가족 등 소박하고 일상적인 소재를 동심의 눈으로 바라본 그림을 주로 그렸다. 실제로 누군가 나이를 물어보면 일곱 살이라고 답할 정도로 삶 자체도 어린이처럼 순수했다.

그의 예술 세계를 조명하는 ‘가장 진지한 고백: 장욱진 회고전’이 국립현대미술관 덕수궁관에서 2024년 2월 12일까지 열린다. 이번 전시는 1920년대 학창 시절부터 1990년 작고할 때까지 60년간 꾸준하게 펼쳐 온 장욱진의 미술 활동을 총망라하며 유화, 먹그림, 매직펜 그림, 판화, 표지화와 삽화, 도자기 그림 등 270여 점을 한자리에서 조망한다. 시기별 대표작을 엄선해 선보임으로써 그가 진정으로 추구한 예술의 본질과 한국적 조형미의 구축이 한국 미술사 안에서 차지하는 의미를 살펴본다.

그는 화문집(畵文集) 『강가의 아틀리에』 서문에서 밝혔듯이, 그림을 위해 ‘참된 것을 위해 뼈를 깎는 듯한 소모’ 까지 마다하지 않았다. 누구보다 자유로운 발상과 방법으로 화가로서의 본분을 지키며 자기 자신을 소모시켰다. 정직하게 살아왔음을 당당하게 외치며 진솔한 자기 고백으로 창작에 전념했다.

*환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부

-

경계를 넘어

예건 33주년 기념, 유현준·김영민 초청 강연회

경계를 넘어

예건 33주년 기념, 유현준·김영민 초청 강연회

지난 11월 28일 조경시설물 전문기업 예건이 창립 33주년을 맞아 서울 삼성동 소노펠리체 컨벤션에서 특별 초청 강연회 ‘경계를 넘어’를 개최했다. 강연자로 유현준 교수(홍익대학교 건축도시대학)와 김영민 교수(서울시립대학교 조경학과)가 초청됐다. 유현준 교수는 여러 매체와 유튜브를 통해 공간과 건축을 대중들에게 친숙하고 알기 쉬운 분야로 소개하고 있으며, 김영민 교수는 다양한 비평과 조경 이론을 집필하는 이론가이자 이를 실천하는 설계가로 활동하고 있다. 두 교수의 프로젝트 소개와 대담을 통해 건축과 조경의 분야를 넘나드는 이야기가 펼쳐졌다.

유현준 교수는 제주도 돌담과 수평선으로 만든 집 호미Homi, 곡선을 사용해달라는 건축주의 요구에 맞춰 초가집 지붕 같은 느낌을 디자인한 플레이트빌라, 현대 자동차가 진행한 HMG 스마트 시티 등을 소개하며, 전통적이고 자연적인 요소가 어떻게 건축에 녹아들었는지 볼 수 있는 디자인 접근법을 소개했다.

김영민 교수는 모순 개념이 어떻게 설계에 구현되어 있는지 이야기하며 파리공원 리노베이션, 새로운 광화문광장, 서울 신단수, 여의도공원 제2세종문화회관 부유지층, 청주 가드닝 페스티벌 초청작 동문 등의 프로젝트를 설명했다.

강연이 끝난 뒤 박기숙 회장(한국여성건설인협회)의 사회로 두 강연자의 토론이 이어졌다. 특히 건축, 조경의 시각에서 스트리트 퍼니처인 벤치를 바라보고 분석하는 이야기가 오갔다. 유현준 교수는 “스트리트 퍼니처는 공공 공간을 사적 공간으로 바꿔 주는 장치”라고 해석했다. 그는 “이동하는 공간이냐 머무는 공간이냐”, “사적인 공간이냐 공적인 공간이냐”로 공간을 나눠볼 수 있다면서, “도시에는 많은 공공 공간이 있지만 대부분 머무는 곳이 아니라 이동을 위한 공간이다. 공공 공간은 내가 앉아서 머물러야 비로소 내 공간이 된다”고 말했다. 더 중요한 것은 “내가 사용한 장소를 다른 사람이 와서 사용하면 같은 장소에서 공통의 추억이 만들어지게 되는 것”이라며, “공통의 추억이 많아지는 사회일수록 사람들끼리의 소통과 융합이 잘 되는, 갈등이 줄어드는 사회가 된다”는 사회적 의미도 덧붙였다.

*환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부

-

제26회 올해의 조경인· 제6회 젊은 조경가 시상식

제26회 올해의 조경인· 제6회 젊은 조경가 시상식

지난 12월 15일 그룹한빌딩 그룹한갤러리에서 본지가 주최한 ‘제26회 올해의 조경인·제6회 젊은 조경가 시상식’이 개최됐다. ‘제26회 올해의 조경인’에는 최희숙 단장(한국토지주택공사 도시경관단)이, ‘제6회 젊은 조경가’에는 김영민 교수(서울시립대학교 조경학과)가 선정됐다.

최희숙 단장은 2022년 한국토지주택공사LH 도시경관단으로 부임해 조경설계와 시공 품질 향상을 위해 노력했다. 3기 신도시에 지구계획수립단계UCP(Urban Concept Planning) 참여위원으로 조경·환경 전문가들을 포함하고, 지구계획수립단계의 개념이 설계까지 이어지도록 조경총괄계획가LMP(Landscape Architecture Master Planner) 제도를 도입한 점이 높은 평가를 받았다. 또한 조경설계 용역비에 ‘조경설계표준품셈’을 적용하고, 준공 시점 때 실제 투입되는 공사비 기준으로 공원 유형별 단위 공사비 산정을 제안해 현실적인 조경설계 용역비와 공사비가 산출되도록 하는데 기여했다. 평택 고덕 공공정원, 나주 빛가람 호수공원, 안성 아양 시그니처 가든 등을 통해 공원과 공동주택 조경의 질적 향상을 꾀하기도 했다.

*환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부

-

[기웃거리는 편집자] 창밖 도시

[기웃거리는 편집자] 창밖 도시

대학교 졸업장 잉크가 채 마르기도 전 사회에 첫발을 내디뎠던 햇병아리 시절에 출근 루틴이 있었다. 당시 막내라서 가장 먼저 출근해, 환기를 시키고, 간단히 사무실 청소를 하며 하루를 시작했다. 청소가 끝나면 창가와 가까운 내 자리에 앉아서 사무실 창밖 풍경을 온전히 감상했다. 넓은 통창이라 도심의 스카이라인이 한눈에 보였는데, 날씨가 맑을 때는 하늘의 구름이 금방이라도 사무실로 흘러들 것만 같았다. 물론 정수리를 향해 내리쬐는 여름의 직사광선과 뼈를 긁는 겨울의 한기를 피할 수 없다는 단점이 있었지만. 도심의 아름다운 경관을 보고 있노라면 그런 단점도 언제 그랬냐는 듯이 괘념치 않았다. 첫 사회생활의 고단함을 달래주는 소소한 낙이었다.

창밖 풍경을 즐기는 건 21세기 시민에게 당연한 일이지만, 17세기 영국에서는 창밖 풍경은 누리기 힘든 사치였다. 명예혁명으로 집권한 윌리엄 3세는 세수 부족을 이유로 창문에 세금을 부과했다. 당시 유리 가격이 매우 비쌌는데, 좋은 집일수록 비싼 유리 창문도 많을 것이라는 이유로 창문에 세금을 부과한 것이다. 하지만 피해는 고스란히 시민들에게 돌아갔다. 세금을 내지 않으려고 건물주들이 창문을 합판이나 벽돌로 막아버렸고, 이로 인해 당시 많은 영국인이 우울증을 호소했다. 덕분에 햇빛과 공기에 물리는 세금이란 오명을 얻었다.(각주 1) 이웃 나라인 프랑스도 이 세금을 거두었는데, 프랑스 대혁명을 촉발한 여러 원인 중 하나로 창문세가 지목되기도 했다. 창밖 풍경의 중요성을 이렇게 역사가 증명한 것이다.

건축가 겸 일러스트레이터인 마테오 페리콜리(Matteo Pericoli)도 일상 속 도시의 창밖 풍경에 주목했다. 그는 『창밖 뉴욕』(2013)을 통해 63인의 뉴요커가 바라본 뉴욕의 창밖 풍경을 담아냈다. 소설가, 작곡가, 사진 작가 등 다방면에서 활약 중인 문화 예술인들의 창밖 풍경을 담아낸 이 책은 각자 직접 쓴 글과 마테오가 그려낸 풍경이 하나로 어우러져 뉴욕의 도시 경관을 간접적으로 보여준다. 벽사이로 어른거리는 그림자와 오렌지 빛 노을, 암벽처럼 느껴지는 도시의 아파트, 시적 영감이 되는 거리의 풍경, 추억이 깃든 가게 등 다양한 형태의 창문으로 뉴욕을 바라본 그들이 느낀 소회와 다양한 관점을 읽을 수 있다. 물론 매번 아름다운 건 아니다. 가령 쓰레기차에서 올라오는 냄새라든지, 뇌를 녹일 듯한 직사광선 등 창문 때문에 불편함을 겪기도 한다.

이렇게 다양한 일상의 표정을 담고 있는 창밖 풍경을 건축 평론가 폴 골드버거(Paul Goldberger)는 이 책 서문에서 다음과 같이 정의한다. “그게 무엇이든 창밖에 있는 것들을 보고 살아갈 수밖에 없다. 바꿀 수 없으므로 품고 살아갈 수 있다는 확신을 반드시 가져야 한다는 측면에서 창밖 풍경은 친구 같기도 하다.” 이처럼 우리는 창밖에서 갑자기 일어나는 대규모 시위를 막을 수 없고, 경관을 가리는 건물을 맘대로 없앨 수 없다. 우산을 안 가지고 왔을 때 예고 없이 창문을 두드리는 소낙비는 운치가 있지만 퇴근길을 생각하면 마냥 좋아할 수 없다. 창밖 풍경은 뽑기 기계처럼 내가 원하는대로 선택하고 해결할 수 없기에 받아들이고 인정해야 하는 것이다. 다만 포기에 가까운 인정이 아니라, 너그러운 아량에서 비롯된 인정이라면 어떨까. 마지못해 끌려가는 패키지 관광이 아니라, 창밖 경관 그 자체를 온전히 즐길 수 있는 감상이 이뤄지면 어떨까.

이러한 태도는 이번 호 특집에서 다룬 김영민 교수가 중요한 지향점으로 삼는 ‘모순지도’에 가까운 것인지도 모른다. 차이를 무작정 해결하려는 것보다 차이 그 자체를 인정하고 공존하는 설계를 추구하는 것처럼 저 창밖 경관이 주는 낭만과 불편 사이에서 무언가를 해결하려고 하는 것보다 온전히 이해하고 받아들이는 자세가 필요할지도 모른다. 새해 작은 소망이 있다면 일상 속 창밖 풍경을 잘 담아내고 싶다. 그게 글이 될지, 사진이 될지, 아니면 이도 저도 아닌 다짐에 불과할지 모르겠으나, 적어도 연말엔 2024년을 기억할 수 있는 몇 개의 창밖 풍경이 남기를 바라본다. 정확히는 나의 일상 속에 소소한 낙이 다시 한번 깃들 수 있기를 소망한다.

바우델로호프 공원

Baudelohof Park

오랜 기간 동안 벨기에 겐트(Ghent) 시는 유서 깊은 도심 지역을 녹화하고 다시 설계하며 역사가 긴 수로와의 관계를 강화하기 위해 다양한 노력을 해왔다. 바우델로호프 공원(Boudelohof park)은 리스(Lys)와 셸트(Scheldt) 하부와 상부, 해안 계곡을 연결하기 위해 개발될 녹지 축에 위치한 중요한 공공 공간이다. 또한 매년 열리는 겐트 축제(Gentse Feesten) 덕분에 일반적인 도시보다 더 나은 경관을 지니고 있다. 공원의 가치는 도시의 긍정적 이미지 제고에 기여한다. 특히 공원의 일부를 기능적으로 강화하는 동시에 전체로 통합하면 도시 생활환경의 질을 향상시키고 공원의 미래를 보장할 수 있다. 살아 있는 녹색 공원 바우델로호프 공원은 수도원 정원이었다가 겐트 식물원이 된 곳이다. 지금은 해변을 따라 거대한 나무 아래에서 사람들을 만나고 어울려 놀고 운동하며 휴식을 취할 수 있는 살아 있는 녹색 공원으로 역할하고 있다. 2022년 공원은 전면 재설계됐다. 자동차 통행로를 일부 제거함으로써 기존 면적보다 44% 더 넓은 공원 면적을 확보할 수 있었다. 새로운 공원 기존 나무를 최대한 보존하면서 새로운 수목을 더한 재설계로 공원은 새로운 모습을 갖추게 됐다. 스포츠 를 좋아하는 사람들을 위한 운동 시설, 어린이를 위한 놀이터, 휴식을 취할 수 있는 벤치를 마련했다. 1916 년에 만든 운하를 연상시키는 초본식물로 채워진 넓은 띠는 사람들의 눈길을 사로잡고 공원의 새로운 경계가 된다. 다양한 레벨차로 인해 여러 경사를 가진 산책로는 넓은 잔디밭을 둘러싸고 있고, 산책로와 리스 부두 사이에는 계단식 좌석 공간을 만들었다. 가장 눈에 띄는 변화는 바우델로(Baudelo) 부두 높이가 낮아져 공원 의 일부가 된 것이다. 덕분에 배가 지나가는 풍경을 바 라보고 푸른 녹지와 물의 고요함을 즐길 수 있는 공간이 탄생했다. 글 OMGEVING Landscape Architect OMGEVING Project Leader Peter Swyngedauw Team Koen Moelants, Peter Swyngedauw Cooperation ARA, Ecorem, Geert Meysmans, Katrien Hebbelinck Client City of Ghent Location Ghent, Belgium Area 5ha Completion 2022 Photograph Lucid 옴헤빙(OMGEVING)은 벨기에 앤트워프에 있으며, 건축가, 조경가, 도시계획 및 환경 계획 전문가로 구성된 디자인 그룹이다. 주변을 뜻하는 플라망어 ‘omgeving’를 사명으로 삼아, 우리를 둘러싼 주변 공간의 중요성을 말하고자 힘쓰고 있다. 다양한 규모의 중첩을 모색하면서 문화·사회·환경적 차원에서 공간의 연결 고리를 탐구하기 위해 지속적으로 노력한다.

바우델로호프 공원

Baudelohof Park

오랜 기간 동안 벨기에 겐트(Ghent) 시는 유서 깊은 도심 지역을 녹화하고 다시 설계하며 역사가 긴 수로와의 관계를 강화하기 위해 다양한 노력을 해왔다. 바우델로호프 공원(Boudelohof park)은 리스(Lys)와 셸트(Scheldt) 하부와 상부, 해안 계곡을 연결하기 위해 개발될 녹지 축에 위치한 중요한 공공 공간이다. 또한 매년 열리는 겐트 축제(Gentse Feesten) 덕분에 일반적인 도시보다 더 나은 경관을 지니고 있다. 공원의 가치는 도시의 긍정적 이미지 제고에 기여한다. 특히 공원의 일부를 기능적으로 강화하는 동시에 전체로 통합하면 도시 생활환경의 질을 향상시키고 공원의 미래를 보장할 수 있다. 살아 있는 녹색 공원 바우델로호프 공원은 수도원 정원이었다가 겐트 식물원이 된 곳이다. 지금은 해변을 따라 거대한 나무 아래에서 사람들을 만나고 어울려 놀고 운동하며 휴식을 취할 수 있는 살아 있는 녹색 공원으로 역할하고 있다. 2022년 공원은 전면 재설계됐다. 자동차 통행로를 일부 제거함으로써 기존 면적보다 44% 더 넓은 공원 면적을 확보할 수 있었다. 새로운 공원 기존 나무를 최대한 보존하면서 새로운 수목을 더한 재설계로 공원은 새로운 모습을 갖추게 됐다. 스포츠 를 좋아하는 사람들을 위한 운동 시설, 어린이를 위한 놀이터, 휴식을 취할 수 있는 벤치를 마련했다. 1916 년에 만든 운하를 연상시키는 초본식물로 채워진 넓은 띠는 사람들의 눈길을 사로잡고 공원의 새로운 경계가 된다. 다양한 레벨차로 인해 여러 경사를 가진 산책로는 넓은 잔디밭을 둘러싸고 있고, 산책로와 리스 부두 사이에는 계단식 좌석 공간을 만들었다. 가장 눈에 띄는 변화는 바우델로(Baudelo) 부두 높이가 낮아져 공원 의 일부가 된 것이다. 덕분에 배가 지나가는 풍경을 바 라보고 푸른 녹지와 물의 고요함을 즐길 수 있는 공간이 탄생했다. 글 OMGEVING Landscape Architect OMGEVING Project Leader Peter Swyngedauw Team Koen Moelants, Peter Swyngedauw Cooperation ARA, Ecorem, Geert Meysmans, Katrien Hebbelinck Client City of Ghent Location Ghent, Belgium Area 5ha Completion 2022 Photograph Lucid 옴헤빙(OMGEVING)은 벨기에 앤트워프에 있으며, 건축가, 조경가, 도시계획 및 환경 계획 전문가로 구성된 디자인 그룹이다. 주변을 뜻하는 플라망어 ‘omgeving’를 사명으로 삼아, 우리를 둘러싼 주변 공간의 중요성을 말하고자 힘쓰고 있다. 다양한 규모의 중첩을 모색하면서 문화·사회·환경적 차원에서 공간의 연결 고리를 탐구하기 위해 지속적으로 노력한다. 글래스필즈 민와일 공원

Glassfields Meanwhile Park

글래스필즈(Glassfields)는 영국 브리스틀(Bristol) 템플지구(Temple Quarter)에 위치한 주요 재개발지다. 2020년 6월, 로열런던자산관리(Royal London Asset Management)(이하 RLAM)의 의뢰로 장기 경관 계획을 검토하고, 부지 중심에 위치하게 될 민와일(Meanwhile) 경관 개발을 맡게 되었다. RLAM은 네 개 부지에 대한 단계적 개발로 인해 이미 완성된 부지 2와 부지 4에 차질이 생길 수 있다고 예측했다. 부지 2는 약 8,300m2 규모의 업무 공간인 디스틸러리(Distillery)이며, 부지 4는 회의실, 카페, 체육관을 갖춘 호텔이다. 부드러운 녹색 경관과 잘 어우러진 질 좋고 매력적인 공공 공간을 창출함으로써 직장인과 방문객이 대상지를 잘 활용할 수 있도록 만들고자 했다. RLAM도 사람들이 앉아서 쉬고 즐길 수 있는 분위기가 풍기는 조화로운 공간을 요구했다. 민와일 공원의 조성 위치를 정하는 데서 설계가 시작됐다. RLAM 및 지역 회사와 함께 대상지를 답사하고, 지하 인프라와 차량 통행 등의 제약 사항을 검토해 도로와 인근 호텔, 사무실에서 쉽게 접근할 수 있는 곳을 민와일 공원 부지로 확정했다. 이를 통해 산업용 부지는 큰 경관 영향력을 지닌 공원으로 거듭나게 됐다. 소규모 팝업 행사를 위한 유연한 공간을 마련하고, 부드럽기도 하고 단단하기도 한 조경 재료의 시각적 효과를 극대화해 생동감 넘치는 중심지를 만들고자 했다. 이로써 부지 2와 부지 4에서도 녹색 경관을 즐길 수 있게 된다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부 Landscape Architect B|D landscape architects Main Contractor CW Duke Project Manager/QS Currie + Brown Street Furniture King & Webbon Metalwork/Corten Rank Engineering Client Royal London Asset Management Location Bristol, UK Area 2,285m2 Completion 2022 Photograph Jack Hobhouse+B|D landscape architects 비|디 랜드스케이프 아키텍츠(B|D landscape architects)는 2008년에 설립된 디자인 스튜디오로 영국 글로스터셔와 런던에 사무소를 두고 있다. 기후 위기에 대응해 지속가능한 디자인으로 회복탄력성을 갖춘 장소를 만들고자 한다. 대상지의 역사, 생태, 환경, 쓰임, 특성에서 영감을 얻어 설계하며, 기술 혁신과 지속가능한 소재로 디자인의 경계를 넓혀 나가며 다양한 분야와 협력하는 것을 선호한다. 지역 사회와 이해관계자의 의견을 수용하는 설계가, 모든 사람이 자부심을 느끼며 주인의식을 갖게 만드는 가장 좋은 방법이라고 믿는다.

글래스필즈 민와일 공원

Glassfields Meanwhile Park

글래스필즈(Glassfields)는 영국 브리스틀(Bristol) 템플지구(Temple Quarter)에 위치한 주요 재개발지다. 2020년 6월, 로열런던자산관리(Royal London Asset Management)(이하 RLAM)의 의뢰로 장기 경관 계획을 검토하고, 부지 중심에 위치하게 될 민와일(Meanwhile) 경관 개발을 맡게 되었다. RLAM은 네 개 부지에 대한 단계적 개발로 인해 이미 완성된 부지 2와 부지 4에 차질이 생길 수 있다고 예측했다. 부지 2는 약 8,300m2 규모의 업무 공간인 디스틸러리(Distillery)이며, 부지 4는 회의실, 카페, 체육관을 갖춘 호텔이다. 부드러운 녹색 경관과 잘 어우러진 질 좋고 매력적인 공공 공간을 창출함으로써 직장인과 방문객이 대상지를 잘 활용할 수 있도록 만들고자 했다. RLAM도 사람들이 앉아서 쉬고 즐길 수 있는 분위기가 풍기는 조화로운 공간을 요구했다. 민와일 공원의 조성 위치를 정하는 데서 설계가 시작됐다. RLAM 및 지역 회사와 함께 대상지를 답사하고, 지하 인프라와 차량 통행 등의 제약 사항을 검토해 도로와 인근 호텔, 사무실에서 쉽게 접근할 수 있는 곳을 민와일 공원 부지로 확정했다. 이를 통해 산업용 부지는 큰 경관 영향력을 지닌 공원으로 거듭나게 됐다. 소규모 팝업 행사를 위한 유연한 공간을 마련하고, 부드럽기도 하고 단단하기도 한 조경 재료의 시각적 효과를 극대화해 생동감 넘치는 중심지를 만들고자 했다. 이로써 부지 2와 부지 4에서도 녹색 경관을 즐길 수 있게 된다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부 Landscape Architect B|D landscape architects Main Contractor CW Duke Project Manager/QS Currie + Brown Street Furniture King & Webbon Metalwork/Corten Rank Engineering Client Royal London Asset Management Location Bristol, UK Area 2,285m2 Completion 2022 Photograph Jack Hobhouse+B|D landscape architects 비|디 랜드스케이프 아키텍츠(B|D landscape architects)는 2008년에 설립된 디자인 스튜디오로 영국 글로스터셔와 런던에 사무소를 두고 있다. 기후 위기에 대응해 지속가능한 디자인으로 회복탄력성을 갖춘 장소를 만들고자 한다. 대상지의 역사, 생태, 환경, 쓰임, 특성에서 영감을 얻어 설계하며, 기술 혁신과 지속가능한 소재로 디자인의 경계를 넓혀 나가며 다양한 분야와 협력하는 것을 선호한다. 지역 사회와 이해관계자의 의견을 수용하는 설계가, 모든 사람이 자부심을 느끼며 주인의식을 갖게 만드는 가장 좋은 방법이라고 믿는다. [제도가 만든 도시] 도시 공간의 생로병사

건축물을 비롯한 도시를 구성하는 공간 요소들은 새로 만들어지면 역사 유적이 아니어도 내구재로서 일반적으로는 수십 년에서 백 여 년, 꽤나 긴 수명을 갖는다. 그러나 물리적으로 노후하든 사회적으로 노후하든, 이런 저런 한계에 다다라 종국에는 해체되고 새로운 것으로 대체된다. 우리 몸의 세포가 우리가 태어나 수명이 다할 때까지 유지되는 것이 아니라 끊임없이 새로 만들어지고 죽는 것과 같다. 도시 공간 요소가 새로 태어나고 쓰이다 낡고 죽는 생로병사, 혹은 신진대사는 당연하고 자연스러우며, 그 도시의 긴 역사에서 끊임없이 일어난다. 그렇다면 어느 정도가 건강한 도시 공간의 생로병사 주기일까. 즉, 건물이 어느 정도 노후했을 때 다시 새로 지어야 할까. 한국의 도시 건조 환경 생로병사 주기가 짧은 것은 분명하다. 아파트는 10여 년만 지나도 ‘구축’이라는 오명이 붙고, 30년도 지나지 않아 재건축이 거론된다. 아파트보다 시공 수준이 낮고 당연히 시공비도 낮은 저층 주거지 주택들은 대사주기가 더 짧아 20년도 안 되어 밭을 갈아엎고 새 작물을 심듯 새로운 주택 유형으로 재건축되곤 한다(그림2). 연말 예산 낭비의 대표격으로 공격받는 보도블록은 수년마다 한 번씩 파헤쳐진다. 왜 이렇게 짧은 것일까. 지난 반세기 급격한 경제 성장과 사회 변화의 궤적에서 우리 사회의 공간 수요도 질적으로나 양적으로나 빠르게 바뀌었기 때문이며, 동시에 공간을 만드는 계획 수준과 시공 수준 모두 급격히 발전했기 때문이다. 그러니 이미 만들어진 공간을 고쳐 쓰는 정도로는 한계가 많다. 또한 새로 만드는 비용, 즉 공사비가 상대적으로 낮게 유지된 점도 생로병사 주기를 줄이는 요인이다.(각주 2) 돈과 시간을 더 들여 길게 쓰도록 만들지, 적게 들이고 자주 교체할지는 우리 사회가 공유하는 건조 환경의 적정 수명이라는 기준에 영향을 미친다. 도시 공간의 삶과 죽음, 그 임계점 도시 공간을 이루는 수많은 물적 요소들이 태어나고 죽는 생로병사가 반복되는 가운데, 어떤 한개체가 오랫동안 존재하다 해체되고 다시 짓기로 결정되는 때는 언제일까. 여러 연구자가 이를 수학적으로 또는 통계적으로 설명하고 확인하는 노력을 기울여왔다. 아주 간략하고 거칠게 표현하자면, 도시 공간의 삶과 죽음의 임계점은 현재 상태의 공간에서 얻는 수익이 (재개발에 들어가는 비용을 고려하고도) 재개발 후 기대되는 수익과 같아 질 때다.(각주 3) 여기서 수익은 현재의 사용 가치에 기반을 둔 임대료라고 볼 수 있다. 물론 현실에선 부동산 가치 상승에서 오는 수익이 더 클 수 있다. 비용은 기존 공간을 해체하고 새로운 공간을 만드는 건설비가 기본이지만, 재개발을 결정하고 진행하는 모든 단계의 지연에서 비롯되는 ‘전환 비용’(각주 4)을 무시할 수 없으며 예측하기도 어렵다. 결국 현재의 사용 가치가 공간의 노후로 인해 얼마나 감소하는지, 재개발 과정에 들어가는 직간접 비용이 얼마나 높은지, 그리고 새로 만들어진 공간이 창출하는 사용 가치가 얼마나 높은지가 도시 공간의 생로병사 속도를 결정하게 된다. 이러한 도시 공간의 삶과 죽음의 구조 안에 우리의 제도가 어떻게 개입해 도시의 생로병사를 조절하는지 살펴보기로 한다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 제인 제이콥스, 유강은 역, 『미국 대도시의 죽음과 삶』, 그린비, 2010. 2. 최근 공사비 상승은 우리 도시의 생로병사와 신진대사가 일어나는 전제 조건을 바꾸고 있다. 3. 정확하게 말하자면, 이자율을 고려한 공간 운영 이익의 순현재 가치와 재개발하여 얻게 되는 이익의 순현재 가치가 같아질 때다. 브뤼크너(Brueckner, 1980), 휘턴(Wheaton, 1982) 등 도시 성장 모형 연구 이론에 기초한다. 또 다른 재개발 결정 이론인 닐 스미스(Neil Smith, 1979)의 지대차 이론(Rent-gap theory)에서도 현 지대와 재개발 후 잠재적 지대 간의 격차가 커질 때 젠트리피케이션을 촉발하는 도시 공간의 물리적 재투자가 발생하는 조건이 된다고 설명한다. 4. 박성식, 『공간의 가치』, 유룩출판, 2015. 유영수는 서울대학교 건축학과와 동 대학원을 졸업하고 이로재와 기오헌에서 건축 실무를 경험했다. 런던 정치경제대학교에서 도시 디자인과 사회과학 석사과정을 마치고 돌아와 건축사사무소를 운영하며 서울대학교 환경대학원에서 박사과정을 병행했다. 현재는 인천대학교 도시건축학부에서 법, 제도, 현대 도시설계 이론, 스튜디오를 가르치고 있다. 건축과 도시를 아우르는 스케일에서 개별적인 공간 현상과 법제 사이의 관계를 연구하고, 계획과 디자인의 역할을 확장하기 위한 이론적 접근을 시도하고 있다.

[제도가 만든 도시] 도시 공간의 생로병사

건축물을 비롯한 도시를 구성하는 공간 요소들은 새로 만들어지면 역사 유적이 아니어도 내구재로서 일반적으로는 수십 년에서 백 여 년, 꽤나 긴 수명을 갖는다. 그러나 물리적으로 노후하든 사회적으로 노후하든, 이런 저런 한계에 다다라 종국에는 해체되고 새로운 것으로 대체된다. 우리 몸의 세포가 우리가 태어나 수명이 다할 때까지 유지되는 것이 아니라 끊임없이 새로 만들어지고 죽는 것과 같다. 도시 공간 요소가 새로 태어나고 쓰이다 낡고 죽는 생로병사, 혹은 신진대사는 당연하고 자연스러우며, 그 도시의 긴 역사에서 끊임없이 일어난다. 그렇다면 어느 정도가 건강한 도시 공간의 생로병사 주기일까. 즉, 건물이 어느 정도 노후했을 때 다시 새로 지어야 할까. 한국의 도시 건조 환경 생로병사 주기가 짧은 것은 분명하다. 아파트는 10여 년만 지나도 ‘구축’이라는 오명이 붙고, 30년도 지나지 않아 재건축이 거론된다. 아파트보다 시공 수준이 낮고 당연히 시공비도 낮은 저층 주거지 주택들은 대사주기가 더 짧아 20년도 안 되어 밭을 갈아엎고 새 작물을 심듯 새로운 주택 유형으로 재건축되곤 한다(그림2). 연말 예산 낭비의 대표격으로 공격받는 보도블록은 수년마다 한 번씩 파헤쳐진다. 왜 이렇게 짧은 것일까. 지난 반세기 급격한 경제 성장과 사회 변화의 궤적에서 우리 사회의 공간 수요도 질적으로나 양적으로나 빠르게 바뀌었기 때문이며, 동시에 공간을 만드는 계획 수준과 시공 수준 모두 급격히 발전했기 때문이다. 그러니 이미 만들어진 공간을 고쳐 쓰는 정도로는 한계가 많다. 또한 새로 만드는 비용, 즉 공사비가 상대적으로 낮게 유지된 점도 생로병사 주기를 줄이는 요인이다.(각주 2) 돈과 시간을 더 들여 길게 쓰도록 만들지, 적게 들이고 자주 교체할지는 우리 사회가 공유하는 건조 환경의 적정 수명이라는 기준에 영향을 미친다. 도시 공간의 삶과 죽음, 그 임계점 도시 공간을 이루는 수많은 물적 요소들이 태어나고 죽는 생로병사가 반복되는 가운데, 어떤 한개체가 오랫동안 존재하다 해체되고 다시 짓기로 결정되는 때는 언제일까. 여러 연구자가 이를 수학적으로 또는 통계적으로 설명하고 확인하는 노력을 기울여왔다. 아주 간략하고 거칠게 표현하자면, 도시 공간의 삶과 죽음의 임계점은 현재 상태의 공간에서 얻는 수익이 (재개발에 들어가는 비용을 고려하고도) 재개발 후 기대되는 수익과 같아 질 때다.(각주 3) 여기서 수익은 현재의 사용 가치에 기반을 둔 임대료라고 볼 수 있다. 물론 현실에선 부동산 가치 상승에서 오는 수익이 더 클 수 있다. 비용은 기존 공간을 해체하고 새로운 공간을 만드는 건설비가 기본이지만, 재개발을 결정하고 진행하는 모든 단계의 지연에서 비롯되는 ‘전환 비용’(각주 4)을 무시할 수 없으며 예측하기도 어렵다. 결국 현재의 사용 가치가 공간의 노후로 인해 얼마나 감소하는지, 재개발 과정에 들어가는 직간접 비용이 얼마나 높은지, 그리고 새로 만들어진 공간이 창출하는 사용 가치가 얼마나 높은지가 도시 공간의 생로병사 속도를 결정하게 된다. 이러한 도시 공간의 삶과 죽음의 구조 안에 우리의 제도가 어떻게 개입해 도시의 생로병사를 조절하는지 살펴보기로 한다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부 **각주 정리 1. 제인 제이콥스, 유강은 역, 『미국 대도시의 죽음과 삶』, 그린비, 2010. 2. 최근 공사비 상승은 우리 도시의 생로병사와 신진대사가 일어나는 전제 조건을 바꾸고 있다. 3. 정확하게 말하자면, 이자율을 고려한 공간 운영 이익의 순현재 가치와 재개발하여 얻게 되는 이익의 순현재 가치가 같아질 때다. 브뤼크너(Brueckner, 1980), 휘턴(Wheaton, 1982) 등 도시 성장 모형 연구 이론에 기초한다. 또 다른 재개발 결정 이론인 닐 스미스(Neil Smith, 1979)의 지대차 이론(Rent-gap theory)에서도 현 지대와 재개발 후 잠재적 지대 간의 격차가 커질 때 젠트리피케이션을 촉발하는 도시 공간의 물리적 재투자가 발생하는 조건이 된다고 설명한다. 4. 박성식, 『공간의 가치』, 유룩출판, 2015. 유영수는 서울대학교 건축학과와 동 대학원을 졸업하고 이로재와 기오헌에서 건축 실무를 경험했다. 런던 정치경제대학교에서 도시 디자인과 사회과학 석사과정을 마치고 돌아와 건축사사무소를 운영하며 서울대학교 환경대학원에서 박사과정을 병행했다. 현재는 인천대학교 도시건축학부에서 법, 제도, 현대 도시설계 이론, 스튜디오를 가르치고 있다. 건축과 도시를 아우르는 스케일에서 개별적인 공간 현상과 법제 사이의 관계를 연구하고, 계획과 디자인의 역할을 확장하기 위한 이론적 접근을 시도하고 있다. [어떤 디자인 오피스] 기술사사무소 예당

아름다운 이상을 꿈꾸며 마음으로 느끼는 공간을 만들다

이런 오피스 예당(藝堂), 그 이름 18년 전 사무실을 열 때, 다들 그렇듯 회사 이름을 고민했다. 예당이라는 다소 전통 음식점 같은 분위기의 이름은 조금 구태의연해 보였지만, 예술의 전당의 약자로 재주藝를 가진 사람들이 꿈을 펼칠 수 있는 장堂이란 뜻을 담았다. 프로젝트마다 장인의 손길이 스미기를 기대하며 작은 시작을 알렸다. 초창기에는 디자인보다는 작품의 완성도를 지향했는데, 언제부턴가 먹고 살기 위한 설계를 하는 게 아닌가 하는 자문을 하게 된다. 사무실을 운영하면서 욕심과 현실의 사이에서 매번 고민하지만, 결국 생존이 앞선다. 잘한다는 소리보다 못한다는 소리는 절대 듣지 말자고 스스로 되뇌며 살아왔다. 클라이언트에 대한 책임과 신뢰에 대한 문제이기 때문이다. 물론 확신할 수는 없겠지만 어느덧 중견이라는 말을 듣는 자리에 왔다. 나보다는 젊은 소장들이 자리를 이어주면서 조금 더 발전적인 모습으로 나아가리라 기대한다. 늘 그렇듯 초심을 잃지 않는 예당이기를 바라면서. (오두환 대표) 애증의 시간 조경설계를 시작한 지 벌써 20년이 다 되어간다. 그 시간 대부분을 예당에 머물렀다. 예당은 내게 새로운 기회를 만들어준 곳이다. 조경설계를 처음 시작하고 컴퓨터 앞에서 열심히 도면 작업을 했던 나에게 종이와 펜을 주었다. 디자이너로 첫 발걸음을 뗄 수 있게 해줘서 고맙지만 때로는 너무 고통스럽고 힘든 시간이었다. 수많은 프로젝트를 진행할 때마다 디자인을 고민하느라 잠을 제대로 이룰 수 없었고, 때로는 무력감에 빠지기도 했다. 하지만 하나둘 프로젝트를 완성할 때마다 느끼는 행복감은 이루 말할 수 없었다. 그런 시간을 이겨내며 지금까지 버틸 수 있었던 건 모두 곁에 있었던 동료들 덕분이었다. 오래도록 함께 일할 수 있는 오피스를 꿈꿔왔다. 한때 매일 반복되는 야근과 철야의 삶에서 벗어나고 싶었고, 일상의 자유를 누릴 수 있는 오피스를 만들고 싶었다. 다행히 대표님의 이해와 직원들의 노력으로 과거와 다르게 많은 것들이 변했고 지금도 변화하고 있다. 이제는 모든 직원의 출퇴근길 발걸음이 가볍고 즐거운 행복한 오피스를 꿈꾼다. 함께하는 대표님, 직원들에게 감사하고 새롭게 맞이할 미래의 직원들과 더 나은 행복한 오피스를 만들어 나가고 싶다. (김종민 소장) 예술의 전당 “예당 뭔가 설계 회사 이름치고는 촌스러운데, 무슨 뜻이죠? 진짜로 ‘예술의 전당’ 뭐 그런 건 아니죠?” 대표님은 맞다고 했다. 그렇구나! 예술의 전당이구나. 2013년에 입사해 10년 넘게 매일 예술의 전당에 다니고 있다. 턴키, 기술제안, BTL, CMR, 현상설계, 제안설계 등 분야를 가리지 않고 치열하게 하다 보니 예술을 지향하는 줄은 뒤늦게 알았다. 턴키 위주로 하던 시절엔 별명이 합사돌이었다. 분명 기능에 충실한 설계를 주로 해왔는데 살다보니 자연스럽게 예술적 감각이 필요한 디자인까지 총괄하는 위치에 왔다. 머릿속에 쌓아놓은 폐품들을 꺼내 좋은 디자인이라 말할 때 지지해 주는 동료가 없었으면 아마 안됐겠지. 편한 분위기, 약간 느슨한 출근, 긴 점심시간, 하루 종일 흘러나오는 음악 소리, 조잘조잘 나누는 잡담 등 예당을 소개할 수 있는 것이 여러 개 있지만 하나를 꼽자면 서로에 대한 강한 믿음이다. 물론 예술을 기반으로 하는. (박태윤 이사) 즐거운 출근길 누군가 나에게 ‘당신의 출근길은 행복한가요?’라고 묻는다면 당연히 즐겁다고 답할 것이다. 출근길에 오늘은 동료들과 어떤 이야기를 나눌지 혹은 어떤 재미있는 대화를 나눌지 생각하면 지루하고 힘든 출근길은 즐거운 시간이 된다. 물론 출근 후 힘든 일이 주어질 때도 있지만 나와 어깨를 나란히 하며 일하는 동료들과 함께라면 오늘도 잘 해낼 수 있을 것이라 생각한다. 이러한 생각을 할 수 있는 건 예당의 좋은 분위기와 좋은 팀워크가 있기 때문이다. (오재선 과장) 해피 해피 예당 신입 때부터 현재까지 모두가 즐겁게 일하는 곳이다. 예당은 내가 머무른 5년 동안 항상 웃음이 가득하고 서로 칭찬이 넘쳐나는 사무실이었다. 그래서 의견도 자유롭고 편하게 낼 수 있고 다양한 피드백이 돌아와 많이 배울 수 있었다. 매일 점심시간 다 같이 모여 보드게임도 하고 수다도 떨고 가끔은 각자 낮잠도 자고 그만큼 화기애애한 예당. 지금처럼 행복하고 재미있게 일하는 멋진 사람들이 되길 바라요. (유다성 과장) 시너지 무언가를 창조하는 직업 특성상 생각과 표현의 방식에 있어 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기가 형성된 것이 예당의 가장 큰 장점이다. 동료들과 함께 대화하며 나누던 고민은 성취를 함께 기념할 수 있는 긍지를 주기도 한다. 편안한 분위기 속에서 나누는 대화는 즐거움과 에너지를 만드는 동시에 일할 때 시너지를 발휘한다. 이러한 시너지가 모여 우리가 만든 공간 속에 있는 모두가 또 다른 시너지를 만들어 삶에 활력을 불어넣기를 바란다. 예당에 새로운 시너지를 부여하는 사람이 되고자 노력하고 있다. (박채연 과장) 내가 좋아하는 우리의 바이브 사무실에 처음 들어서며 생각했던 건 ‘오 여기 분위기 좋은 걸’이었다. 회의실에 둘러앉아 웃고 있는 사람들과 면접 때 소장님의 재치 있고 진심 어린 상담(?)에 느낀 감정이랄까. 듣고 싶은 노래로 하루를 맞이하고, 편안한 분위기 속에 업무를 시작한다. 머리 식힐겸 산책이나 서점을 종종 가는데 서로의 일상과 사색을 나눌 수 있는 시간이다. 함께하는 영감의 답사, 국내외를 누비는 즐거운 워크숍은 자유로운 회사 분위기와 유연한 사고, 각자의 책임감을 키우는 데 도움이 된다. 편안함을 주는 분위기와 함께하는 어벤져스 동료들에게 고마운 마음을 전한다. (정예시 대리) 간식이 전부는 아니에요 예당으로 이직했을 때 첫인상은 ‘사람들 분위기가 참 밝다’였다. 어떤 일이든 반복되다 보면 지루해질 수 있지만 다양한 사람들과 밝은 분위기 속에서 일하다 보니 반복되는 일상에서도 틈틈이 재미를 찾아가고 있다. 느긋하게 점심을 먹고 커피를 마시면서 다 같이 게임을 하고 웃다 보면 밝은 에너지가 생기는데 ‘그럼 오후에도 잘해보자’라는 마음이 든다. 일하면서 먹는 맛있는 간식들도 좋은 복지 중 하나다. 앞으로도 다양한 걸 배우고 함께 웃으면서 즐거운 날을 만들어 가고 싶다. (조혜빈 대리) 첫 번째 스테이지 올해 2월 대학 졸업 후 3월부터 예당과 함께하게 됐다. 예당에서의 시간이 누적되면서 조경설계를 즐겁게 배우는 지금, 하나둘 나만의 루틴이 생기고 있다. 매일 아침 프로젝트를 마주하고 어제 내가 못 했던 프로세스를 해결했을 때 얻는 소소한 만족과 성취에서 출발해 점심에는 무엇을 먹을지 고민한다. 이 루틴의 안정감 속에서 쌓이는 새로운 프로젝트 경험은 조경 디자이너라는 목표를 향한 좋은 양분이 된다. 반복되는 하루 속에 성공도 실패도 있지만 좋은 선임들 덕분에 ‘예술의 전당’이라는 스테이지에서 업무와 생활 전반에 걸친 값진 경험을 배워가고 있다. (김인 사원) 예당의 봄 입사할 당시만 해도 따뜻한 봄이었는데, 어느덧 추운 겨울이 성큼 다가왔다. 정신 차리고 보니 벌써 9개월을 보내고 한 해의 끝을 달려가고 있는 셈이다. 학부생활과 다른 새로운 실무 환경에서 모르는 것도 많았고 배워야 할 내용은 끝이 없기에 매일이 녹록치 않았지만, 다정하고 좋은 선임들 덕분에 차분히 적응해 나가고 있다. 점심시간에 같이 모여 즐겁게 보드게임을 하는 모습만 봐도 우리 회사의 분위기를 짐작할 수 있을 것이다. 이제 예당의 두 번째 봄을 맞이할 준비를 하려고 한다. (윤병훈 사원) 이런 프로젝트 디에이치 아너힐즈 디에이치 아너힐즈는 예당에서 진행해온 공동주택 설계의 틀을 깬 프로젝트다. 이전까지 공동주택 프로젝트는 작품으로서의 디자인 가치보다는 각종 법규와 주민들의 보편적인 니즈를 충족시키는 정도로 계획했다. 이와 달리 아너힐즈는 공동주택의 상품성과 디자인 가치를 함께 구현하기 위해 노력한 프로젝트다. 현대건설이 기존 브랜드 ‘힐스테이트’의 프리미엄 브랜드 ‘디에이치’를 새로 만들며 강남권 최고급 공동주택을 구현하기 위해 처음 진행한 프로젝트라 오랜 기간 협업했다. 단지 전체를 하나의 작품으로 생각한 ‘현대미술관’ 콘셉트를 통해 조경설계의 필수 요소인 수목, 시설, 공간을 명작으로 해석했으며, 대모산과 개포근린공원의 자연과 강남권 도시의 고급스러운 이미지의 조화를 꾀했다. 공동주택을 단순히 기능적, 이용적 측면으로 바라보는 것이 아니라 디자인의 미적 가치를 실현하기 위해 노력했다. 콘셉트 정립부터 공간의 설계, 작은 디테일까지 설계사무소뿐만 아니라 시공사와 국내외 작가들의 도움과 노력으로 완성한 프로젝트라 더욱 기억에 남는다. 울산 남구 B-07 재개발정비사업 코로나19로 인한 변화를 겪던 2021년, 미 연준의 양적 완화를 계기로 세계적으로 유동성이 폭발하기 시작하고, 전국 각지의 재정비·재건축 사업이 활발히 이뤄졌다. 경남의 대표 부자 도시 중 하나인 울산의 남구도 예외일 수 없었고 우리도 재개발정비사업의 설계를 맡게 됐다. 도로로 분절된 두 개의 필지 중심에는 기부채납 예정인 공원이 위치해 있어, 크고 화려한 유선형 메인 동선으로 대단지를 하나로 통합해 기능적, 심미적 연출 효과를 강화하고자 했다. 태화강의 크게 굴곡진 물의 흐름을 디자인 모티브로 설정하고 다양하고 과감한 물의 사용과 공간의 비례를 강력하게 설계에 반영했다. 극단으로 치닫는 더운 여름에 설계해서 그랬을까. 물의 활용에 매우 집착했던 것 같다. 송도 마스터플랜 송도 프로젝트는 오랜 기간 전체 마스터플랜부터 단지별 설계, 완공(힐스테이트 레이크 송도 1~3차)까지 인연이 깊은 프로젝트 중 하나다. 기존 송도 신도시의 확장을 위한 송도 마스터플랜 프로젝트는 서해와 서해대교, 송도 워터프런트 호수와 이미 조성된 공동주택, 학교 등 주변의 다양한 경관 요소와 도시 인프라와 관계성 측면에서 건축 부문과 이견이 많았다. 결과적으로 서해 쪽 통경축 형성, 각 인프라와의 에지 프로그램 설정, 블록별 아이덴티티 등 보편적인 개념으로 정리됐다. 전체 마스터플랜을 완성하고 그 안에 단지를 설계하고 완공까지 하며 처음과 끝을 지켜본 프로젝트라 의미가 크다. 국립대한민국임시정부기념관 대규모가 아니라서 소개를 하는 것이 맞는지 고민한 프로젝트다. 기술제안으로 당선된 국립대한민국임시정부기념관은 그동안 진행했던 기술제안 중 규모는 작지만 가슴이 뜨거워지는 프로젝트 중 하나다. 임시정부 설립 100주년을 기념하기 위해 조성한 임시정부기념관에는 대단한 조경 공간이나 자랑할 만한 디자인 요소가 있지는 않다. 다만 역사적인 임시정부기념관 건립에 동료들과 함께했다는 것에 의의를 두고 싶다. 옥상, 벽면, 건축물 기둥, 포장 패턴 등 디테일에 집중할 수 있었고 애국심 가득한 동료들의 다양한 디자인을 볼 수 있었다. 시간적, 공간적 여유가 매우 부족해 많은 것이 반영되진 않았지만 진행하면서 자부심을 느낄 수 있었다. 국방대학교 이전 사업 국방대학교 이전 사업은 개교 60주년을 기념해 서울 은평구 수색동의 노후한 기존 학교를 논산으로 이전하는 턴키 프로젝트다. 국가적으로 의미 있는 사업이었기에 합동 사무실에서 계룡건설을 비롯해 모든 공종과 전 직원이 열심히 수행했다. 군 교육기관의 특성상 일반 학교와는 다르게 학교, 주거, 종교, 공원, 체육, 군사 시설 등 다양한 시설이 배치되기 때문에 각시설의 니즈를 충족시키고 시설 간 연계성을 찾기 위해 고민을 많이 했다. 다소 위압감이 느껴지는 장군들, 꼼꼼한 CM단, 동네 주민들의 텃세 등 여러 요구 사항을 수렴하느라 쉽지 않았다. 이전 부지의 개발로 인한 기존 자연의 훼손을 고려하고 기존 생태계 보존을 위해 낮에는 주변 숲, 기존 물길, 대상지 내 저류지 현장 조사를 수없이 하고, 밤에는 이러한 것들을 보존 및 활용하기 위한 친환경적 설계 기법을 공부하는 데 많은 시간을 들였다. 전 직원이 밤낮으로 열심히 한 결과로 다행히 당선돼 국가 사업에 작은 보탬이 될 수 있었던 의미 있는 프로젝트였다. 전남도립미술관 예당이 계획한 첫 미술관이자 현상설계부터 완공까지 참여한 프로젝트다. 전라남도 영산강과 섬진강 주변의 지문(地文)을 디자인 콘셉트로 남도의 예술과 문화를 담는 공방 개념을 적용했다. 독특한 형태의 건축물을 최대한 강조하고 이용자들의 다양한 행태를 수용하기 위해 중심 공간에 풍요로운 평야를 상징하는 뜰을 조성하고, 가로변으로 일반 시민들의 공공성 확보를 위한 가로공원을 계획했다. 흥미로웠던 점은 대상지 내에 철거 직전의 구 광양역과 연계한 창고를 재활용하는 것이었다. 항상 새로운 공간만 디자인하는 것에서 벗어나 다 쓰러져가는 건축물에 생기를 불어넣는 새로운 경험을 할 수 있었다. 현재 광양예술창고라 불리는 이곳은 미술관의 특성을 고려해 공방 개념을 적용하여 리모델링했고 많은 사람이 이용하고 있다. 부산국제아트센터 땅의 에너지는 공원의 역사에서 비롯된다. 부산국제아트센터는 일제강점기 경마장에서 한국전쟁 이후 미군 부대가 점유하고 부산시민의 품으로 돌아오기까지 100년의 기다림 끝에 만들어진 프로젝트다. 기존에 해왔던 공간을 한정하는 디자인에서 벗어나 공간의 형태와 경계 없이 건축물과 하나 되는 디자인을 고민하는 데 어려움이 많았다. 부산시민공원에 오래도록 뿌리내릴 기억인 ‘어반 루트(Urban Root)’ 개념은 건축물이 한 그루의 나무처럼 도시와 공원의 랜드마크로 자리 잡고 수많은 길은 주변의 자연과 시민들을 연결하고 흡수하며 다양한 크기의 프로그램 패치들은 새 로운 생장의 공간이 된다. 추상적 개념을 형태 디자인으로 변경하기 까다로운 프로젝트였지만 새로운 시도가 좋은 경험으로 자리 잡았다. 해비치호텔앤드리조트 제주 첫 번째 6성급 호텔을 지향하면서 지은 해비치호텔은 표선 해변 마을에 위치한다. 제주 중문과 달리 조용한 휴양과 힐링을 테마로 요란하지 않은 차분한 경관을 연출하고자 했다. 전체적으로 단순한 색상과 조형성을 기반으로 시각적 복잡성을 최소화하고 경계를 최소화해서 주변과의 경관적 연계를 도모했다. 호텔 전면 잔디마당과 표선의 바다를 시각적으로 연계하기 위해 전면부를 자동차 도로보다 1.5m 들어 올려 조성했다. 덕분에 도로에 의해서 경관이 단절되지 않고 자연스럽게 바다 풍경이 호텔 로비로 이어진다. 테니스 코트는 1.5m 낮게 조성해 펜스의 노출을 최소화했다. 국내 호텔 중 최대 규모인 아트리움은 규모에 걸맞게 제주 느낌을 살린 대형목을 심고자 했으나 생육 환경을 고려해 여우꼬리야자를 심었다. 다행히 풍부한 녹음을 연출할 수 있었다. 당초 하부에는 다양한 화목과 지피식물을 식재했으나 역시 단일 수종으로 교체해 단순한 경관으로 조성됐다. 내부의 시설은 조경과 인테리어의 협업으로 시설과 바닥 패턴까지 현장에서 도면 작성 및 샘플 시공을 통해 디테일의 완성도를 높일 수 있었다. 기술사사무소 예당(Yedang)은 조경설계를 통해 보다 나은 미래의 삶을 만들어가는 것을 목표로 2006년 설립됐다. 설계 구성원 개개인의 생각을 존중하고 타 분야와의 유기적인 관계를 지향하며 주거, 공공, 호텔, 리조트 등 공간 설계부터 경관 설계에 이르기까지 다양한 프로젝트를 수행한다. www.yedangla.com

[어떤 디자인 오피스] 기술사사무소 예당

아름다운 이상을 꿈꾸며 마음으로 느끼는 공간을 만들다

이런 오피스 예당(藝堂), 그 이름 18년 전 사무실을 열 때, 다들 그렇듯 회사 이름을 고민했다. 예당이라는 다소 전통 음식점 같은 분위기의 이름은 조금 구태의연해 보였지만, 예술의 전당의 약자로 재주藝를 가진 사람들이 꿈을 펼칠 수 있는 장堂이란 뜻을 담았다. 프로젝트마다 장인의 손길이 스미기를 기대하며 작은 시작을 알렸다. 초창기에는 디자인보다는 작품의 완성도를 지향했는데, 언제부턴가 먹고 살기 위한 설계를 하는 게 아닌가 하는 자문을 하게 된다. 사무실을 운영하면서 욕심과 현실의 사이에서 매번 고민하지만, 결국 생존이 앞선다. 잘한다는 소리보다 못한다는 소리는 절대 듣지 말자고 스스로 되뇌며 살아왔다. 클라이언트에 대한 책임과 신뢰에 대한 문제이기 때문이다. 물론 확신할 수는 없겠지만 어느덧 중견이라는 말을 듣는 자리에 왔다. 나보다는 젊은 소장들이 자리를 이어주면서 조금 더 발전적인 모습으로 나아가리라 기대한다. 늘 그렇듯 초심을 잃지 않는 예당이기를 바라면서. (오두환 대표) 애증의 시간 조경설계를 시작한 지 벌써 20년이 다 되어간다. 그 시간 대부분을 예당에 머물렀다. 예당은 내게 새로운 기회를 만들어준 곳이다. 조경설계를 처음 시작하고 컴퓨터 앞에서 열심히 도면 작업을 했던 나에게 종이와 펜을 주었다. 디자이너로 첫 발걸음을 뗄 수 있게 해줘서 고맙지만 때로는 너무 고통스럽고 힘든 시간이었다. 수많은 프로젝트를 진행할 때마다 디자인을 고민하느라 잠을 제대로 이룰 수 없었고, 때로는 무력감에 빠지기도 했다. 하지만 하나둘 프로젝트를 완성할 때마다 느끼는 행복감은 이루 말할 수 없었다. 그런 시간을 이겨내며 지금까지 버틸 수 있었던 건 모두 곁에 있었던 동료들 덕분이었다. 오래도록 함께 일할 수 있는 오피스를 꿈꿔왔다. 한때 매일 반복되는 야근과 철야의 삶에서 벗어나고 싶었고, 일상의 자유를 누릴 수 있는 오피스를 만들고 싶었다. 다행히 대표님의 이해와 직원들의 노력으로 과거와 다르게 많은 것들이 변했고 지금도 변화하고 있다. 이제는 모든 직원의 출퇴근길 발걸음이 가볍고 즐거운 행복한 오피스를 꿈꾼다. 함께하는 대표님, 직원들에게 감사하고 새롭게 맞이할 미래의 직원들과 더 나은 행복한 오피스를 만들어 나가고 싶다. (김종민 소장) 예술의 전당 “예당 뭔가 설계 회사 이름치고는 촌스러운데, 무슨 뜻이죠? 진짜로 ‘예술의 전당’ 뭐 그런 건 아니죠?” 대표님은 맞다고 했다. 그렇구나! 예술의 전당이구나. 2013년에 입사해 10년 넘게 매일 예술의 전당에 다니고 있다. 턴키, 기술제안, BTL, CMR, 현상설계, 제안설계 등 분야를 가리지 않고 치열하게 하다 보니 예술을 지향하는 줄은 뒤늦게 알았다. 턴키 위주로 하던 시절엔 별명이 합사돌이었다. 분명 기능에 충실한 설계를 주로 해왔는데 살다보니 자연스럽게 예술적 감각이 필요한 디자인까지 총괄하는 위치에 왔다. 머릿속에 쌓아놓은 폐품들을 꺼내 좋은 디자인이라 말할 때 지지해 주는 동료가 없었으면 아마 안됐겠지. 편한 분위기, 약간 느슨한 출근, 긴 점심시간, 하루 종일 흘러나오는 음악 소리, 조잘조잘 나누는 잡담 등 예당을 소개할 수 있는 것이 여러 개 있지만 하나를 꼽자면 서로에 대한 강한 믿음이다. 물론 예술을 기반으로 하는. (박태윤 이사) 즐거운 출근길 누군가 나에게 ‘당신의 출근길은 행복한가요?’라고 묻는다면 당연히 즐겁다고 답할 것이다. 출근길에 오늘은 동료들과 어떤 이야기를 나눌지 혹은 어떤 재미있는 대화를 나눌지 생각하면 지루하고 힘든 출근길은 즐거운 시간이 된다. 물론 출근 후 힘든 일이 주어질 때도 있지만 나와 어깨를 나란히 하며 일하는 동료들과 함께라면 오늘도 잘 해낼 수 있을 것이라 생각한다. 이러한 생각을 할 수 있는 건 예당의 좋은 분위기와 좋은 팀워크가 있기 때문이다. (오재선 과장) 해피 해피 예당 신입 때부터 현재까지 모두가 즐겁게 일하는 곳이다. 예당은 내가 머무른 5년 동안 항상 웃음이 가득하고 서로 칭찬이 넘쳐나는 사무실이었다. 그래서 의견도 자유롭고 편하게 낼 수 있고 다양한 피드백이 돌아와 많이 배울 수 있었다. 매일 점심시간 다 같이 모여 보드게임도 하고 수다도 떨고 가끔은 각자 낮잠도 자고 그만큼 화기애애한 예당. 지금처럼 행복하고 재미있게 일하는 멋진 사람들이 되길 바라요. (유다성 과장) 시너지 무언가를 창조하는 직업 특성상 생각과 표현의 방식에 있어 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기가 형성된 것이 예당의 가장 큰 장점이다. 동료들과 함께 대화하며 나누던 고민은 성취를 함께 기념할 수 있는 긍지를 주기도 한다. 편안한 분위기 속에서 나누는 대화는 즐거움과 에너지를 만드는 동시에 일할 때 시너지를 발휘한다. 이러한 시너지가 모여 우리가 만든 공간 속에 있는 모두가 또 다른 시너지를 만들어 삶에 활력을 불어넣기를 바란다. 예당에 새로운 시너지를 부여하는 사람이 되고자 노력하고 있다. (박채연 과장) 내가 좋아하는 우리의 바이브 사무실에 처음 들어서며 생각했던 건 ‘오 여기 분위기 좋은 걸’이었다. 회의실에 둘러앉아 웃고 있는 사람들과 면접 때 소장님의 재치 있고 진심 어린 상담(?)에 느낀 감정이랄까. 듣고 싶은 노래로 하루를 맞이하고, 편안한 분위기 속에 업무를 시작한다. 머리 식힐겸 산책이나 서점을 종종 가는데 서로의 일상과 사색을 나눌 수 있는 시간이다. 함께하는 영감의 답사, 국내외를 누비는 즐거운 워크숍은 자유로운 회사 분위기와 유연한 사고, 각자의 책임감을 키우는 데 도움이 된다. 편안함을 주는 분위기와 함께하는 어벤져스 동료들에게 고마운 마음을 전한다. (정예시 대리) 간식이 전부는 아니에요 예당으로 이직했을 때 첫인상은 ‘사람들 분위기가 참 밝다’였다. 어떤 일이든 반복되다 보면 지루해질 수 있지만 다양한 사람들과 밝은 분위기 속에서 일하다 보니 반복되는 일상에서도 틈틈이 재미를 찾아가고 있다. 느긋하게 점심을 먹고 커피를 마시면서 다 같이 게임을 하고 웃다 보면 밝은 에너지가 생기는데 ‘그럼 오후에도 잘해보자’라는 마음이 든다. 일하면서 먹는 맛있는 간식들도 좋은 복지 중 하나다. 앞으로도 다양한 걸 배우고 함께 웃으면서 즐거운 날을 만들어 가고 싶다. (조혜빈 대리) 첫 번째 스테이지 올해 2월 대학 졸업 후 3월부터 예당과 함께하게 됐다. 예당에서의 시간이 누적되면서 조경설계를 즐겁게 배우는 지금, 하나둘 나만의 루틴이 생기고 있다. 매일 아침 프로젝트를 마주하고 어제 내가 못 했던 프로세스를 해결했을 때 얻는 소소한 만족과 성취에서 출발해 점심에는 무엇을 먹을지 고민한다. 이 루틴의 안정감 속에서 쌓이는 새로운 프로젝트 경험은 조경 디자이너라는 목표를 향한 좋은 양분이 된다. 반복되는 하루 속에 성공도 실패도 있지만 좋은 선임들 덕분에 ‘예술의 전당’이라는 스테이지에서 업무와 생활 전반에 걸친 값진 경험을 배워가고 있다. (김인 사원) 예당의 봄 입사할 당시만 해도 따뜻한 봄이었는데, 어느덧 추운 겨울이 성큼 다가왔다. 정신 차리고 보니 벌써 9개월을 보내고 한 해의 끝을 달려가고 있는 셈이다. 학부생활과 다른 새로운 실무 환경에서 모르는 것도 많았고 배워야 할 내용은 끝이 없기에 매일이 녹록치 않았지만, 다정하고 좋은 선임들 덕분에 차분히 적응해 나가고 있다. 점심시간에 같이 모여 즐겁게 보드게임을 하는 모습만 봐도 우리 회사의 분위기를 짐작할 수 있을 것이다. 이제 예당의 두 번째 봄을 맞이할 준비를 하려고 한다. (윤병훈 사원) 이런 프로젝트 디에이치 아너힐즈 디에이치 아너힐즈는 예당에서 진행해온 공동주택 설계의 틀을 깬 프로젝트다. 이전까지 공동주택 프로젝트는 작품으로서의 디자인 가치보다는 각종 법규와 주민들의 보편적인 니즈를 충족시키는 정도로 계획했다. 이와 달리 아너힐즈는 공동주택의 상품성과 디자인 가치를 함께 구현하기 위해 노력한 프로젝트다. 현대건설이 기존 브랜드 ‘힐스테이트’의 프리미엄 브랜드 ‘디에이치’를 새로 만들며 강남권 최고급 공동주택을 구현하기 위해 처음 진행한 프로젝트라 오랜 기간 협업했다. 단지 전체를 하나의 작품으로 생각한 ‘현대미술관’ 콘셉트를 통해 조경설계의 필수 요소인 수목, 시설, 공간을 명작으로 해석했으며, 대모산과 개포근린공원의 자연과 강남권 도시의 고급스러운 이미지의 조화를 꾀했다. 공동주택을 단순히 기능적, 이용적 측면으로 바라보는 것이 아니라 디자인의 미적 가치를 실현하기 위해 노력했다. 콘셉트 정립부터 공간의 설계, 작은 디테일까지 설계사무소뿐만 아니라 시공사와 국내외 작가들의 도움과 노력으로 완성한 프로젝트라 더욱 기억에 남는다. 울산 남구 B-07 재개발정비사업 코로나19로 인한 변화를 겪던 2021년, 미 연준의 양적 완화를 계기로 세계적으로 유동성이 폭발하기 시작하고, 전국 각지의 재정비·재건축 사업이 활발히 이뤄졌다. 경남의 대표 부자 도시 중 하나인 울산의 남구도 예외일 수 없었고 우리도 재개발정비사업의 설계를 맡게 됐다. 도로로 분절된 두 개의 필지 중심에는 기부채납 예정인 공원이 위치해 있어, 크고 화려한 유선형 메인 동선으로 대단지를 하나로 통합해 기능적, 심미적 연출 효과를 강화하고자 했다. 태화강의 크게 굴곡진 물의 흐름을 디자인 모티브로 설정하고 다양하고 과감한 물의 사용과 공간의 비례를 강력하게 설계에 반영했다. 극단으로 치닫는 더운 여름에 설계해서 그랬을까. 물의 활용에 매우 집착했던 것 같다. 송도 마스터플랜 송도 프로젝트는 오랜 기간 전체 마스터플랜부터 단지별 설계, 완공(힐스테이트 레이크 송도 1~3차)까지 인연이 깊은 프로젝트 중 하나다. 기존 송도 신도시의 확장을 위한 송도 마스터플랜 프로젝트는 서해와 서해대교, 송도 워터프런트 호수와 이미 조성된 공동주택, 학교 등 주변의 다양한 경관 요소와 도시 인프라와 관계성 측면에서 건축 부문과 이견이 많았다. 결과적으로 서해 쪽 통경축 형성, 각 인프라와의 에지 프로그램 설정, 블록별 아이덴티티 등 보편적인 개념으로 정리됐다. 전체 마스터플랜을 완성하고 그 안에 단지를 설계하고 완공까지 하며 처음과 끝을 지켜본 프로젝트라 의미가 크다. 국립대한민국임시정부기념관 대규모가 아니라서 소개를 하는 것이 맞는지 고민한 프로젝트다. 기술제안으로 당선된 국립대한민국임시정부기념관은 그동안 진행했던 기술제안 중 규모는 작지만 가슴이 뜨거워지는 프로젝트 중 하나다. 임시정부 설립 100주년을 기념하기 위해 조성한 임시정부기념관에는 대단한 조경 공간이나 자랑할 만한 디자인 요소가 있지는 않다. 다만 역사적인 임시정부기념관 건립에 동료들과 함께했다는 것에 의의를 두고 싶다. 옥상, 벽면, 건축물 기둥, 포장 패턴 등 디테일에 집중할 수 있었고 애국심 가득한 동료들의 다양한 디자인을 볼 수 있었다. 시간적, 공간적 여유가 매우 부족해 많은 것이 반영되진 않았지만 진행하면서 자부심을 느낄 수 있었다. 국방대학교 이전 사업 국방대학교 이전 사업은 개교 60주년을 기념해 서울 은평구 수색동의 노후한 기존 학교를 논산으로 이전하는 턴키 프로젝트다. 국가적으로 의미 있는 사업이었기에 합동 사무실에서 계룡건설을 비롯해 모든 공종과 전 직원이 열심히 수행했다. 군 교육기관의 특성상 일반 학교와는 다르게 학교, 주거, 종교, 공원, 체육, 군사 시설 등 다양한 시설이 배치되기 때문에 각시설의 니즈를 충족시키고 시설 간 연계성을 찾기 위해 고민을 많이 했다. 다소 위압감이 느껴지는 장군들, 꼼꼼한 CM단, 동네 주민들의 텃세 등 여러 요구 사항을 수렴하느라 쉽지 않았다. 이전 부지의 개발로 인한 기존 자연의 훼손을 고려하고 기존 생태계 보존을 위해 낮에는 주변 숲, 기존 물길, 대상지 내 저류지 현장 조사를 수없이 하고, 밤에는 이러한 것들을 보존 및 활용하기 위한 친환경적 설계 기법을 공부하는 데 많은 시간을 들였다. 전 직원이 밤낮으로 열심히 한 결과로 다행히 당선돼 국가 사업에 작은 보탬이 될 수 있었던 의미 있는 프로젝트였다. 전남도립미술관 예당이 계획한 첫 미술관이자 현상설계부터 완공까지 참여한 프로젝트다. 전라남도 영산강과 섬진강 주변의 지문(地文)을 디자인 콘셉트로 남도의 예술과 문화를 담는 공방 개념을 적용했다. 독특한 형태의 건축물을 최대한 강조하고 이용자들의 다양한 행태를 수용하기 위해 중심 공간에 풍요로운 평야를 상징하는 뜰을 조성하고, 가로변으로 일반 시민들의 공공성 확보를 위한 가로공원을 계획했다. 흥미로웠던 점은 대상지 내에 철거 직전의 구 광양역과 연계한 창고를 재활용하는 것이었다. 항상 새로운 공간만 디자인하는 것에서 벗어나 다 쓰러져가는 건축물에 생기를 불어넣는 새로운 경험을 할 수 있었다. 현재 광양예술창고라 불리는 이곳은 미술관의 특성을 고려해 공방 개념을 적용하여 리모델링했고 많은 사람이 이용하고 있다. 부산국제아트센터 땅의 에너지는 공원의 역사에서 비롯된다. 부산국제아트센터는 일제강점기 경마장에서 한국전쟁 이후 미군 부대가 점유하고 부산시민의 품으로 돌아오기까지 100년의 기다림 끝에 만들어진 프로젝트다. 기존에 해왔던 공간을 한정하는 디자인에서 벗어나 공간의 형태와 경계 없이 건축물과 하나 되는 디자인을 고민하는 데 어려움이 많았다. 부산시민공원에 오래도록 뿌리내릴 기억인 ‘어반 루트(Urban Root)’ 개념은 건축물이 한 그루의 나무처럼 도시와 공원의 랜드마크로 자리 잡고 수많은 길은 주변의 자연과 시민들을 연결하고 흡수하며 다양한 크기의 프로그램 패치들은 새 로운 생장의 공간이 된다. 추상적 개념을 형태 디자인으로 변경하기 까다로운 프로젝트였지만 새로운 시도가 좋은 경험으로 자리 잡았다. 해비치호텔앤드리조트 제주 첫 번째 6성급 호텔을 지향하면서 지은 해비치호텔은 표선 해변 마을에 위치한다. 제주 중문과 달리 조용한 휴양과 힐링을 테마로 요란하지 않은 차분한 경관을 연출하고자 했다. 전체적으로 단순한 색상과 조형성을 기반으로 시각적 복잡성을 최소화하고 경계를 최소화해서 주변과의 경관적 연계를 도모했다. 호텔 전면 잔디마당과 표선의 바다를 시각적으로 연계하기 위해 전면부를 자동차 도로보다 1.5m 들어 올려 조성했다. 덕분에 도로에 의해서 경관이 단절되지 않고 자연스럽게 바다 풍경이 호텔 로비로 이어진다. 테니스 코트는 1.5m 낮게 조성해 펜스의 노출을 최소화했다. 국내 호텔 중 최대 규모인 아트리움은 규모에 걸맞게 제주 느낌을 살린 대형목을 심고자 했으나 생육 환경을 고려해 여우꼬리야자를 심었다. 다행히 풍부한 녹음을 연출할 수 있었다. 당초 하부에는 다양한 화목과 지피식물을 식재했으나 역시 단일 수종으로 교체해 단순한 경관으로 조성됐다. 내부의 시설은 조경과 인테리어의 협업으로 시설과 바닥 패턴까지 현장에서 도면 작성 및 샘플 시공을 통해 디테일의 완성도를 높일 수 있었다. 기술사사무소 예당(Yedang)은 조경설계를 통해 보다 나은 미래의 삶을 만들어가는 것을 목표로 2006년 설립됐다. 설계 구성원 개개인의 생각을 존중하고 타 분야와의 유기적인 관계를 지향하며 주거, 공공, 호텔, 리조트 등 공간 설계부터 경관 설계에 이르기까지 다양한 프로젝트를 수행한다. www.yedangla.com [밀레니얼의 도시공원 이야기] 돌아보면 공원이 있었다

에피소드 1 조경학 전공자가 아니고서야 도시 인프라의 일종이라 할 수 있는 ‘공원’을 그 자체로 들여다보는일은 거의 없다. 일상의 한 조각, 매일 지나가는 하루의 어떤 배경. 그래서인지 조경학과로 넘어오기 전 내가 공원을 특정한 공간이자 장소로 인지한 날은 매우 뚜렷하게 남아 있다. 2013년 봄, 뉴욕 하이라인으로 석사학위 논문을 쓰겠다고 마음먹은 뒤 계획서 초안을 들고 지도교수를 찾아간 어느 오후. 약 한 시간에 걸쳐 좀 더 재미있는 연구가 될 만한 주제로 다시 가져오라는 조언을 듣고 발걸음도 무겁게 학교 건물을 나왔다. 지난 두 달간 나름대로 열심히 준비했건만, 한숨 가득 꿉꿉한 기분으로 집으로 향하던 발걸음을 일부러 센트럴파크로 돌렸다. 80번가 인근 게이트를 넘어 작은 소로를 따라 15분을 걷다 보면 터틀 연못(Turtle Pond)이 나온다. 허벅지까지 오는 낮은 펜스가 있는 명상 공간으로 그 용도가 명확히 정해져 있다. 센트럴파크에는 여덟 개 명상 공간이 있는데, 활동적인 프로그램으로 촘촘히 짜인 공원의 다른 지역과 달리 휴식을 취하며 주변 경관을 바라볼 수 있는, 공원 초창기 옴스테드의 의도가 남아 있는 지역이다. 펜스를 조심히 밀고 들어가 노트북으로 무거운 가방을 한쪽에 내려놓았다. 잔디밭에 주저앉아 무작정 연못을 한참 바라보다 잔잔한 수면이 지겨워 주변 사람들로 시선을 돌렸다. 사실 이곳은 명상의 공간이기보다는 ‘시끄러우면 안 되는’ 공간이다. 누군가는 책을 한 손에 쥐고 천천히 페이지를 넘기고, 그 옆에 드러누워 낮잠을 즐기는 사람도 있고, 조용히 자기만의 시간을 보내는 사람들도 있다. 브라운 백에서 조심스레 음료를 꺼내 순식간에 마시고 다시 집어넣는 것을 보니 분명 술이다. 각자의 행동은 다르지만 공통점 한 가지가 있다. 집으로 가는 대신 공원의 이 조용한 공간에서 자신의 시간을 보내겠다고 결정했다는 점. 뒤편 낮은 둔덕 위 이리저리 겹치는 소로에는 사람들이 오가고, 그 사이사이에 깔린 잔디는 공원을 향유하겠다고 결정한 사람들의 임시 거처가 된다. 그 밑으로는 다리 아랫길이 있어 돌벽을 울림판 삼아 바이올린을 연주하는 사람들을 발견할 수 있다. 오후 늦게 집에 돌아와 노트북을 펴 석사학위 논문 계획서 파일을 새로 열었다. 대단한 발견도, 의미심장한 마음가짐도 없이 무작정 센트럴파크를 주제로 잡았다. 그렇게 내 첫 석사논문을 썼다. 공원, 무엇이 떠오르는가? 이른 새벽 양팔을 열 맞춰 흔들며 공원을 거니는 어머니들, 점심시간 삼삼오오 회사 출입증을 목에 건 채 공원에서 커피를 마시는 회사원들, 자전거 타고 공원을 통해 학원으로 향하는 학생들, 주말이면 으레 손을 꼭 붙잡고 공원을 거니는 예쁘게 차려입은 연인들. 물론 종종 시끄럽고 환경에 저해되는 행동도 목격되지만, 그조차도 일상에서 벗어나 자유를 갈망하는 행위라고 해석할 수 있지 않을까. 목적이 무엇이든, 공원은 분명 바쁘고 정신없는 도시 일상에서 순간이나마 벗어날 수 있는 공간으로 우리 곁에 존재한다. 우리는 언제부터, 무슨 이유로 도시공원에서 여가를 보내는 것을 ‘자연스러운 행위’로 받아들이게 된 것일까? 그 전에, 도시공원이 대체 왜 우리에게 이렇게 의미 있는 곳이 되었을까? 일련의 질문 끝에 결국 답은 내 자신, 즉 나의 경험과 지금까지의 일상에 놓여 있다는 점을 깨닫는다. 그렇게 시작한 기획이 이 글, ‘밀레니얼의 도시공원 이야기’다. 아파트 공화국의 공원 1988년 9월 제24회 서울올림픽이 서울의 구석구석을 뒤집어 놓았다. 가장 중요한 사건을 꼽아보 자면, 올림픽대로가 뚫렸고, 한강 정비 사업이 진행됐으며, 잠실주경기장이 완공됐을 뿐 아니라 올 림픽공원이라는 대규모 기념 녹지가 문을 열었다. 대한민국에 ‘아파트 공화국’이라는 별명이 따라 오기 시작했고, 아파트 숲에서 태어나 아파트로 은퇴하는 라이프 사이클이 만들어지지 않았던가. 나 자신을 포함, 이 시기에 태어난 대한민국의 밀레니얼은 그 전의 세대와 분명 다른 도시를 경 험했다. 아파트 중심의 도시 구조에서 태어나 그 확장을 지켜보며 자랐고, 여러 신도시의 흥망성 쇠를 지켜보며 도시에 대한 어떤 이미지를 갖게 되었다. 그러나 대중매체에서 말하는 대단지 아파 트의 부정적 측면을 자연스럽게 받아들였던 유년 시절을 다시금 생각해보면, 텔레비전 속 ‘아파트 112 perspective 공화국’과 내가 살았던 대단지 아파트 사이에는 분명한 구분이 있었다. 결국 이 아파트 공화국에 살아가던 내 어린 시절이 그렇게 나빴던 것만은 아니었다. ‘아파트 공화국’ 서울과 내가 설던 서울은 무엇이 달랐을까? 지금도 콘크리트 숲을 사랑하는 조경 이론 연구자로서 생각해 보건데, 그 간극에는 ‘조경’이 존재했다. 미디어에 노출되는 아파트 공화국은 직사각형 상자의 끝없는 연속으로만 존재하는 장면이었고, 내가 사는 아파트 도시는 공 원과 수공간, 광장이 연달아 이어지면서 그 사이를 채우는 아파트 단지들의 연속이었다. 땅에 발 을 딛고 천천히 ―물론 딴에는 재빠르다고 느낄 것이 분명하지만― 걸어 다니는 어린아이에게 아파트는 그저 집의 한 형태에 불과했고, 도시란 바깥의 공간, 즉 오픈스페이스였다. 단지 밖을 나가 중앙 길을 걷다 보면 동그란 소나무 조경 공간이 나오고, 거기서부터 큰 도로를 향해 걷다 보면 올림픽 광장 이 나왔으며, 또 한 번 큰 길을 건너면 올림픽공원에 도착했다. 내가 살던 동호수는 기억조차 나지 않는데 걸어 다니는 길과 공원은 기억하다니. 랜드마크라는 개념을 배우기 전이기에, 어떤 일상의 경험이 조합되어 공원을 도시의 방점으로 인지했을 것이라고 밖에는 생각되지 않는다. 공원, 어떤 목적을 지닌 땅 그래서일까. ‘자연’은 공원과 동의어였다. 아니, 적어도 그 당신의 나에게는 공원이 자연의 원형 (prototype)에 더 가까웠을지 모른다. 학교에 다니고 지역을 옮기며 점차 공원과 자연의 구분이 생겼 지만, 학교에서 배운 자연은 그림 속에 나오는 산이라는 것에 불과했고 공원의 자연은 내가 살아 가는 공간이었다. 학교에서 백일장을 여는 곳도 공원, 체육대회를 여는 곳도 공원, 교내 마라톤 대 회조차 공원에서 했으니 익숙함의 정도에서 차이를 보이는 것이 어쩌면 당연하다. 대자연의 원형 을 실제 자연이 아닌 풍경화(landscape painting)에서 찾았던 18세기 영국의 정원가들처럼, 또는 자연 스러운(nature-like) 공원 형태를 미국의 황야가 아닌 영국 정원에서 찾은 미국의 조경가들처럼, 자 연의 원형을 심상image으로 존재할 수 있다. 오히려 실제가 아닌 심상에 기반했기에 공원은 도시 의 새로운 공간 유형으로 자리 잡을 수 있었을 것이다. 자연을 닮기를 바라면서도 자연과 완전히 다른, 인간의 손에 길들여진 공간이 정원이라면, 공 원은 그 개념을 도시로 확장하는 동시에 ‘도시의 다른 곳과 구분되는 특정 기능’을 지는 곳으로 세부화 됐다. 공원(park)의 어원은 ‘위요된 일정 규격의 땅’을 의미하는 4세기 이전 옛 서부 게르만 어 ‘파루크(parruk)’로 거슬러 올라간다.1 이후 중세 프랑스어와 중세 영어로 발전하며 보다 주체적 으로 ‘왕의 숲royal forest 등에서 사냥에 쓰이기 위한 짐승을 키우는 곳’으로 의미하게 됐다. 여기서 분화해 군사적 목적을 위해 구획된 자연을 의미하는 곳으로 인식되기도 했는데, 여기서 나온 것 이 ‘주차하다’라는 의미의 ‘파킹parking’이다. 설핏 보면 굉장히 다른 의미 두 가지가 공존한다고 보이지만, 사실은 그 뿌리에 ‘어떤 특정한 목적을 지닌 땅’이라는 공통분모가 남아 있다. 공원 내부만을 본다면, 특정한 목적 없이 여가를 보내는 공간이라고 여겨진다. 하지만 서너 걸 음 뒤에서 시야를 넓혀 보면, 공원은 그것을 포괄하는 도시와 분명 다른 목적을 지니고 있다는 것 이 드러난다. 여기서 목적이란 ‘현대 도시의 생산적 기능과 다른 기능’을 수행하는 것이다. 즉, 공원 이란 가족과 시간을 ‘보낼 수 있는’ 공간이고, 강아지와 프리스비를 ‘던질 수 있는’ 공간이며, 돗자 리를 펴고 한강을 바라보며 뜨거운 라면을 ‘먹을 수 있는’ 공간이다. 생산적 효율성과 기능이 켜켜 이 쌓아 올라간 도시 한복판에서 이처럼 자유로움이 넘실거리는 공간이자 내가 하고 싶은 것 혹은 하고 싶지 않은 것을 스스로 선택할 수 있음을 매 순간 체험하게 만드는 도시의 고유한 공간이다. 에피소드 2 완성된 작품은 과연 작가의 것일까? 미술관 큐레이터가 되겠다며 한창 미술사 공부에 열을 올리 던 내게 울림처럼 다가온 어느 교수님의 화두였다. 작품을 만들어낸 작가에게 저작권이 있을지언 정, 그 작품은 작가의 손을 떠나는 순간 새로운 삶을 살게 되는 것이 아닐까? 이 때문에 작품은 여러 개의 삶(multiple lives of a work of art)을 살게 되는 것은 아닐까? 작품이 거쳐 가는 여러 삶은 과 연 작가의 것일까? 에피소드 3 1998년 겨울, 매주 토요일 오후는 스미스소니언 자연사 박물관에서 보내는 시간이었다. 워싱턴 DC 몰(The Mall)을 따라 걸으며 당시 내가 가장 좋아하던 스미스소니언 박물관에 도착할 수 있었다. 신고전주의 특유의 하얗고 높은 계단을 뛰어 올라가면 고풍스러운 갈색 현관이 있었고, 로비에 들어서면 나를 반겨주던 공룡 뼈 전시가 있었다. 워싱턴 DC의 스미스소니언 박물관은 특별전을 제외하면 모두 무료로 입장할 수 있는데, 당시 언어조차 마음대로 되지 않었던 우리 가족에게 박 물관만큼 시간을 보내기 좋은 곳이 없었다. 박물관을 나와 워싱턴 기념비(Washington Monument)를 향해 천천히 걷곤 했다. 날이 좋으면 멀리 링컨 기념관(Lincoln Memorial)까지도 도전하곤 했다. 특히 날이 풀리기 시작하는 5월이면 잔디밭 광장에 피크닉 돗자리를 펴놓고 따스한 햇빛 아래서 시간을 보내는 인파가 몰렸는데, 햇빛은 무조건 피하라는 조언을 듣고 자란 내게 그렇게 신기한 광경이 없었다. 태양을 피하지 않는 사람들의 존 재란 태양볕을 쐬면 안 되는 사람의 존재만큼이나 놀라웠다. 그러니까, 먹물 뺀 공원 썰 여러 국가의 공원에서 일상을 보내던 것이 대학원에 가서야 어떤 구분할 수 있는 특정한 경험으로 인지됐다. 일상의 놀라움 혹은 무서움이 아닌가 싶다. 그 어떤 놀라운 스펙터클도 그것이 일반화 되어버리는 순간 아무 감흥도 일어나지 않는데, 공원이란 곳은 완전히 반대였다. 물론 그만큼 일 상에서 편하게 향유하던 공원이 더 이상 편안하지 않는 분석과 해석의 대상이 되었다는 점도 사 실이다. 필자는 공원이 일상의 한 부분이었던 예전의 관점과 공원이 연구의 대상인 현재 사이, 어느 중 간 지점에서 양쪽을 모두 살펴보고자 한다. 일상의 부분들이 모두 깨달음으로 다가오고 그 배경 에 공원이 있었던 개인적 기억과 연구자로서 공원을 살펴보는 층위적 시야가 합쳐지면 무언가 재 미있(을 수 있)는 것이 나오지 않을까. 소위 먹물을 뺀 이야기를 다시금 되새기면서 어떤 그림이 나타 날까. 공원이 일상의 장에서, 관심의 공간에서, 연구의 대상으로 옮겨지는 과정에서 필자에게 의미 있었던 크고 작은 에피소드들이 누군가에게는 의미 있는 순간으로 다가가길 바란다. 각주 정리 1."Park”, Merriam-Webster Dictionary. 신명진은 뉴욕대학교에서 미술사를 공부한 뒤 서울대학교 대학원 생태조경학과와 협동과정 조경학전공에서 석사와 박사를 마친 문어발 도시 연구자다. 현재 예술, 경험, 진정성 등 손에 잡히지 않는 도시의 차원에 관심을 두고 서울대학교 환경계획연구소의 선임연구원으로 재직 중이다. 도시경관 매거진 『ULC』의 편집진이기도 하며, 종종 갤러리와 미술관을 오가며 온갖 세상만사에 관심을 두고 있다. @jin.everywhere

[밀레니얼의 도시공원 이야기] 돌아보면 공원이 있었다

에피소드 1 조경학 전공자가 아니고서야 도시 인프라의 일종이라 할 수 있는 ‘공원’을 그 자체로 들여다보는일은 거의 없다. 일상의 한 조각, 매일 지나가는 하루의 어떤 배경. 그래서인지 조경학과로 넘어오기 전 내가 공원을 특정한 공간이자 장소로 인지한 날은 매우 뚜렷하게 남아 있다. 2013년 봄, 뉴욕 하이라인으로 석사학위 논문을 쓰겠다고 마음먹은 뒤 계획서 초안을 들고 지도교수를 찾아간 어느 오후. 약 한 시간에 걸쳐 좀 더 재미있는 연구가 될 만한 주제로 다시 가져오라는 조언을 듣고 발걸음도 무겁게 학교 건물을 나왔다. 지난 두 달간 나름대로 열심히 준비했건만, 한숨 가득 꿉꿉한 기분으로 집으로 향하던 발걸음을 일부러 센트럴파크로 돌렸다. 80번가 인근 게이트를 넘어 작은 소로를 따라 15분을 걷다 보면 터틀 연못(Turtle Pond)이 나온다. 허벅지까지 오는 낮은 펜스가 있는 명상 공간으로 그 용도가 명확히 정해져 있다. 센트럴파크에는 여덟 개 명상 공간이 있는데, 활동적인 프로그램으로 촘촘히 짜인 공원의 다른 지역과 달리 휴식을 취하며 주변 경관을 바라볼 수 있는, 공원 초창기 옴스테드의 의도가 남아 있는 지역이다. 펜스를 조심히 밀고 들어가 노트북으로 무거운 가방을 한쪽에 내려놓았다. 잔디밭에 주저앉아 무작정 연못을 한참 바라보다 잔잔한 수면이 지겨워 주변 사람들로 시선을 돌렸다. 사실 이곳은 명상의 공간이기보다는 ‘시끄러우면 안 되는’ 공간이다. 누군가는 책을 한 손에 쥐고 천천히 페이지를 넘기고, 그 옆에 드러누워 낮잠을 즐기는 사람도 있고, 조용히 자기만의 시간을 보내는 사람들도 있다. 브라운 백에서 조심스레 음료를 꺼내 순식간에 마시고 다시 집어넣는 것을 보니 분명 술이다. 각자의 행동은 다르지만 공통점 한 가지가 있다. 집으로 가는 대신 공원의 이 조용한 공간에서 자신의 시간을 보내겠다고 결정했다는 점. 뒤편 낮은 둔덕 위 이리저리 겹치는 소로에는 사람들이 오가고, 그 사이사이에 깔린 잔디는 공원을 향유하겠다고 결정한 사람들의 임시 거처가 된다. 그 밑으로는 다리 아랫길이 있어 돌벽을 울림판 삼아 바이올린을 연주하는 사람들을 발견할 수 있다. 오후 늦게 집에 돌아와 노트북을 펴 석사학위 논문 계획서 파일을 새로 열었다. 대단한 발견도, 의미심장한 마음가짐도 없이 무작정 센트럴파크를 주제로 잡았다. 그렇게 내 첫 석사논문을 썼다. 공원, 무엇이 떠오르는가? 이른 새벽 양팔을 열 맞춰 흔들며 공원을 거니는 어머니들, 점심시간 삼삼오오 회사 출입증을 목에 건 채 공원에서 커피를 마시는 회사원들, 자전거 타고 공원을 통해 학원으로 향하는 학생들, 주말이면 으레 손을 꼭 붙잡고 공원을 거니는 예쁘게 차려입은 연인들. 물론 종종 시끄럽고 환경에 저해되는 행동도 목격되지만, 그조차도 일상에서 벗어나 자유를 갈망하는 행위라고 해석할 수 있지 않을까. 목적이 무엇이든, 공원은 분명 바쁘고 정신없는 도시 일상에서 순간이나마 벗어날 수 있는 공간으로 우리 곁에 존재한다. 우리는 언제부터, 무슨 이유로 도시공원에서 여가를 보내는 것을 ‘자연스러운 행위’로 받아들이게 된 것일까? 그 전에, 도시공원이 대체 왜 우리에게 이렇게 의미 있는 곳이 되었을까? 일련의 질문 끝에 결국 답은 내 자신, 즉 나의 경험과 지금까지의 일상에 놓여 있다는 점을 깨닫는다. 그렇게 시작한 기획이 이 글, ‘밀레니얼의 도시공원 이야기’다. 아파트 공화국의 공원 1988년 9월 제24회 서울올림픽이 서울의 구석구석을 뒤집어 놓았다. 가장 중요한 사건을 꼽아보 자면, 올림픽대로가 뚫렸고, 한강 정비 사업이 진행됐으며, 잠실주경기장이 완공됐을 뿐 아니라 올 림픽공원이라는 대규모 기념 녹지가 문을 열었다. 대한민국에 ‘아파트 공화국’이라는 별명이 따라 오기 시작했고, 아파트 숲에서 태어나 아파트로 은퇴하는 라이프 사이클이 만들어지지 않았던가. 나 자신을 포함, 이 시기에 태어난 대한민국의 밀레니얼은 그 전의 세대와 분명 다른 도시를 경 험했다. 아파트 중심의 도시 구조에서 태어나 그 확장을 지켜보며 자랐고, 여러 신도시의 흥망성 쇠를 지켜보며 도시에 대한 어떤 이미지를 갖게 되었다. 그러나 대중매체에서 말하는 대단지 아파 트의 부정적 측면을 자연스럽게 받아들였던 유년 시절을 다시금 생각해보면, 텔레비전 속 ‘아파트 112 perspective 공화국’과 내가 살았던 대단지 아파트 사이에는 분명한 구분이 있었다. 결국 이 아파트 공화국에 살아가던 내 어린 시절이 그렇게 나빴던 것만은 아니었다. ‘아파트 공화국’ 서울과 내가 설던 서울은 무엇이 달랐을까? 지금도 콘크리트 숲을 사랑하는 조경 이론 연구자로서 생각해 보건데, 그 간극에는 ‘조경’이 존재했다. 미디어에 노출되는 아파트 공화국은 직사각형 상자의 끝없는 연속으로만 존재하는 장면이었고, 내가 사는 아파트 도시는 공 원과 수공간, 광장이 연달아 이어지면서 그 사이를 채우는 아파트 단지들의 연속이었다. 땅에 발 을 딛고 천천히 ―물론 딴에는 재빠르다고 느낄 것이 분명하지만― 걸어 다니는 어린아이에게 아파트는 그저 집의 한 형태에 불과했고, 도시란 바깥의 공간, 즉 오픈스페이스였다. 단지 밖을 나가 중앙 길을 걷다 보면 동그란 소나무 조경 공간이 나오고, 거기서부터 큰 도로를 향해 걷다 보면 올림픽 광장 이 나왔으며, 또 한 번 큰 길을 건너면 올림픽공원에 도착했다. 내가 살던 동호수는 기억조차 나지 않는데 걸어 다니는 길과 공원은 기억하다니. 랜드마크라는 개념을 배우기 전이기에, 어떤 일상의 경험이 조합되어 공원을 도시의 방점으로 인지했을 것이라고 밖에는 생각되지 않는다. 공원, 어떤 목적을 지닌 땅 그래서일까. ‘자연’은 공원과 동의어였다. 아니, 적어도 그 당신의 나에게는 공원이 자연의 원형 (prototype)에 더 가까웠을지 모른다. 학교에 다니고 지역을 옮기며 점차 공원과 자연의 구분이 생겼 지만, 학교에서 배운 자연은 그림 속에 나오는 산이라는 것에 불과했고 공원의 자연은 내가 살아 가는 공간이었다. 학교에서 백일장을 여는 곳도 공원, 체육대회를 여는 곳도 공원, 교내 마라톤 대 회조차 공원에서 했으니 익숙함의 정도에서 차이를 보이는 것이 어쩌면 당연하다. 대자연의 원형 을 실제 자연이 아닌 풍경화(landscape painting)에서 찾았던 18세기 영국의 정원가들처럼, 또는 자연 스러운(nature-like) 공원 형태를 미국의 황야가 아닌 영국 정원에서 찾은 미국의 조경가들처럼, 자 연의 원형을 심상image으로 존재할 수 있다. 오히려 실제가 아닌 심상에 기반했기에 공원은 도시 의 새로운 공간 유형으로 자리 잡을 수 있었을 것이다. 자연을 닮기를 바라면서도 자연과 완전히 다른, 인간의 손에 길들여진 공간이 정원이라면, 공 원은 그 개념을 도시로 확장하는 동시에 ‘도시의 다른 곳과 구분되는 특정 기능’을 지는 곳으로 세부화 됐다. 공원(park)의 어원은 ‘위요된 일정 규격의 땅’을 의미하는 4세기 이전 옛 서부 게르만 어 ‘파루크(parruk)’로 거슬러 올라간다.1 이후 중세 프랑스어와 중세 영어로 발전하며 보다 주체적 으로 ‘왕의 숲royal forest 등에서 사냥에 쓰이기 위한 짐승을 키우는 곳’으로 의미하게 됐다. 여기서 분화해 군사적 목적을 위해 구획된 자연을 의미하는 곳으로 인식되기도 했는데, 여기서 나온 것 이 ‘주차하다’라는 의미의 ‘파킹parking’이다. 설핏 보면 굉장히 다른 의미 두 가지가 공존한다고 보이지만, 사실은 그 뿌리에 ‘어떤 특정한 목적을 지닌 땅’이라는 공통분모가 남아 있다. 공원 내부만을 본다면, 특정한 목적 없이 여가를 보내는 공간이라고 여겨진다. 하지만 서너 걸 음 뒤에서 시야를 넓혀 보면, 공원은 그것을 포괄하는 도시와 분명 다른 목적을 지니고 있다는 것 이 드러난다. 여기서 목적이란 ‘현대 도시의 생산적 기능과 다른 기능’을 수행하는 것이다. 즉, 공원 이란 가족과 시간을 ‘보낼 수 있는’ 공간이고, 강아지와 프리스비를 ‘던질 수 있는’ 공간이며, 돗자 리를 펴고 한강을 바라보며 뜨거운 라면을 ‘먹을 수 있는’ 공간이다. 생산적 효율성과 기능이 켜켜 이 쌓아 올라간 도시 한복판에서 이처럼 자유로움이 넘실거리는 공간이자 내가 하고 싶은 것 혹은 하고 싶지 않은 것을 스스로 선택할 수 있음을 매 순간 체험하게 만드는 도시의 고유한 공간이다. 에피소드 2 완성된 작품은 과연 작가의 것일까? 미술관 큐레이터가 되겠다며 한창 미술사 공부에 열을 올리 던 내게 울림처럼 다가온 어느 교수님의 화두였다. 작품을 만들어낸 작가에게 저작권이 있을지언 정, 그 작품은 작가의 손을 떠나는 순간 새로운 삶을 살게 되는 것이 아닐까? 이 때문에 작품은 여러 개의 삶(multiple lives of a work of art)을 살게 되는 것은 아닐까? 작품이 거쳐 가는 여러 삶은 과 연 작가의 것일까? 에피소드 3 1998년 겨울, 매주 토요일 오후는 스미스소니언 자연사 박물관에서 보내는 시간이었다. 워싱턴 DC 몰(The Mall)을 따라 걸으며 당시 내가 가장 좋아하던 스미스소니언 박물관에 도착할 수 있었다. 신고전주의 특유의 하얗고 높은 계단을 뛰어 올라가면 고풍스러운 갈색 현관이 있었고, 로비에 들어서면 나를 반겨주던 공룡 뼈 전시가 있었다. 워싱턴 DC의 스미스소니언 박물관은 특별전을 제외하면 모두 무료로 입장할 수 있는데, 당시 언어조차 마음대로 되지 않었던 우리 가족에게 박 물관만큼 시간을 보내기 좋은 곳이 없었다. 박물관을 나와 워싱턴 기념비(Washington Monument)를 향해 천천히 걷곤 했다. 날이 좋으면 멀리 링컨 기념관(Lincoln Memorial)까지도 도전하곤 했다. 특히 날이 풀리기 시작하는 5월이면 잔디밭 광장에 피크닉 돗자리를 펴놓고 따스한 햇빛 아래서 시간을 보내는 인파가 몰렸는데, 햇빛은 무조건 피하라는 조언을 듣고 자란 내게 그렇게 신기한 광경이 없었다. 태양을 피하지 않는 사람들의 존 재란 태양볕을 쐬면 안 되는 사람의 존재만큼이나 놀라웠다. 그러니까, 먹물 뺀 공원 썰 여러 국가의 공원에서 일상을 보내던 것이 대학원에 가서야 어떤 구분할 수 있는 특정한 경험으로 인지됐다. 일상의 놀라움 혹은 무서움이 아닌가 싶다. 그 어떤 놀라운 스펙터클도 그것이 일반화 되어버리는 순간 아무 감흥도 일어나지 않는데, 공원이란 곳은 완전히 반대였다. 물론 그만큼 일 상에서 편하게 향유하던 공원이 더 이상 편안하지 않는 분석과 해석의 대상이 되었다는 점도 사 실이다. 필자는 공원이 일상의 한 부분이었던 예전의 관점과 공원이 연구의 대상인 현재 사이, 어느 중 간 지점에서 양쪽을 모두 살펴보고자 한다. 일상의 부분들이 모두 깨달음으로 다가오고 그 배경 에 공원이 있었던 개인적 기억과 연구자로서 공원을 살펴보는 층위적 시야가 합쳐지면 무언가 재 미있(을 수 있)는 것이 나오지 않을까. 소위 먹물을 뺀 이야기를 다시금 되새기면서 어떤 그림이 나타 날까. 공원이 일상의 장에서, 관심의 공간에서, 연구의 대상으로 옮겨지는 과정에서 필자에게 의미 있었던 크고 작은 에피소드들이 누군가에게는 의미 있는 순간으로 다가가길 바란다. 각주 정리 1."Park”, Merriam-Webster Dictionary. 신명진은 뉴욕대학교에서 미술사를 공부한 뒤 서울대학교 대학원 생태조경학과와 협동과정 조경학전공에서 석사와 박사를 마친 문어발 도시 연구자다. 현재 예술, 경험, 진정성 등 손에 잡히지 않는 도시의 차원에 관심을 두고 서울대학교 환경계획연구소의 선임연구원으로 재직 중이다. 도시경관 매거진 『ULC』의 편집진이기도 하며, 종종 갤러리와 미술관을 오가며 온갖 세상만사에 관심을 두고 있다. @jin.everywhere ASLA Best Books of 2023

‘2023 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

자연, 설계, 그리고 기후 변화까지, 당신에게 새로운 정보와 영감을 주는 이슈를 다룬 올해의 신간 도서를 소개한다. 2023년 미국조경가협회ASLA가 선정한 10권의 최고의 책을 살펴보자. 1. 그린웨이를 넘어서: 도시의 길과 산책로의 다음 단계 Robert Searns, Beyond Greenways: The Next Step for City Trails and Walking Routes , IslandPress, 2023 산책로 및 가로 계획가인 로버트 선스(Robert Searns)는 우리의 도시를 보다 걷기 좋은 곳으로 만들 수 있는 새로운 시각을 제시한다. 선스는 도시 외곽의 ‘그랜드 루프(grand loops)’와 더 짧아진 ‘타운 워크(town walks)’에 대한 설계를 제안하는데, 이 개념은 공원과 공공 공간, 근린 생활권을 하나로 묶는 ‘브랜드화된 도시 내 산책로’를 의미한다. 이러한 유형의 산책로를 통해, 보행자가 자연은 물론 도시의 길에도 최우선적으로 접근할 수 있도록 하는 좋은 도시 디자인을 제시할 수 있다. 2. 야생 만들기: 뒷마당에서 공원까지, 야생 공간 조성 가이드북 Isabella Tree, The Book of Wilding: A Practical Guide to Rewilding, Big and Small , BloomsburyPublishing, 2023 이사벨라 트리(Isabella Tree)와 찰리 버렐(Charlie Burrell)은 영국 서섹스 지역에 위치한 3,500에이커 규모 목장을 희귀한 나이팅게일과 유럽 멧비둘기, 보라색 제왕나비 등이 서식하는 야생 동식물의 안식처로 완전히 변화시켰다. 이 목장에는 비버와 황새가 살고 있으며, 롱혼 황소와 돼지, 조랑말이 자유롭게 돌아다니는 모습을 볼 수 있다. 조성 과정의 생생한 이야기를 담은 560쪽의 책은 작은 뒷마당에서부터 거대한 공원에 이르기까지 모든 규모의 경관에서 생물 다양성을 높일 수 있는 야생 공간 조성 매뉴얼을 제공한다. 3. 자연을 포착하다: 자연 판화 150년사 Matthew Zucker, Pia Ostlund, Capturing Nature: 150 Years of Nature Printing , Princeton Architectural Press, 2023 식물 판화 애호가라면, 이 몰입감 넘치는 특대 사이즈 책에 묘사된 수백 가지의 희귀한 자연 이미지에 놀라움을 금치 못할 것이다. 저자 매튜 주커(Matthew Zucker)와 피아 외스틀룬드(Pia Ostlund)는 1700년대에서 1900년대까지 제작된 나뭇잎, 꽃, 양치 식물, 해초는 물론 심지어 뱀의 판화까지 선별하여 수록했다. 책에 수록된 에세이 중 한 편에서, 에른스트 피셔Ernst Fischer는 이렇게 말한다. “이 책에 실린 삽화의 진정한 가치는 꽃과 뿌리로 묘사되는 식물의 모습을 통해, 식물의 자연 서식지는 물론 구부러지고 뒤틀린 모습, 가지와 잔가지, 털, 가시까지 보여줌으로써 어떤 위대한 예술가도 재현해낼 수 없는 자연을 충실히 보여준다는 점에 있다.” *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부 손은신은 서울대학교 조경학과에서 학부 및 대학원을 졸업했고, ‘기억 경관’을 주제로 박사학위를 받았다. 현재 건축공간연구원에서 근무하고 있으며, 최근에는 조경과 건축, 도시의 경계에서 새로운 연구자들을 만나고 외연을 넓히는 일에 관심을 기울이고 있다.

ASLA Best Books of 2023

‘2023 올해의 책’으로 선정된 10권의 조경 서적

자연, 설계, 그리고 기후 변화까지, 당신에게 새로운 정보와 영감을 주는 이슈를 다룬 올해의 신간 도서를 소개한다. 2023년 미국조경가협회ASLA가 선정한 10권의 최고의 책을 살펴보자. 1. 그린웨이를 넘어서: 도시의 길과 산책로의 다음 단계 Robert Searns, Beyond Greenways: The Next Step for City Trails and Walking Routes , IslandPress, 2023 산책로 및 가로 계획가인 로버트 선스(Robert Searns)는 우리의 도시를 보다 걷기 좋은 곳으로 만들 수 있는 새로운 시각을 제시한다. 선스는 도시 외곽의 ‘그랜드 루프(grand loops)’와 더 짧아진 ‘타운 워크(town walks)’에 대한 설계를 제안하는데, 이 개념은 공원과 공공 공간, 근린 생활권을 하나로 묶는 ‘브랜드화된 도시 내 산책로’를 의미한다. 이러한 유형의 산책로를 통해, 보행자가 자연은 물론 도시의 길에도 최우선적으로 접근할 수 있도록 하는 좋은 도시 디자인을 제시할 수 있다. 2. 야생 만들기: 뒷마당에서 공원까지, 야생 공간 조성 가이드북 Isabella Tree, The Book of Wilding: A Practical Guide to Rewilding, Big and Small , BloomsburyPublishing, 2023 이사벨라 트리(Isabella Tree)와 찰리 버렐(Charlie Burrell)은 영국 서섹스 지역에 위치한 3,500에이커 규모 목장을 희귀한 나이팅게일과 유럽 멧비둘기, 보라색 제왕나비 등이 서식하는 야생 동식물의 안식처로 완전히 변화시켰다. 이 목장에는 비버와 황새가 살고 있으며, 롱혼 황소와 돼지, 조랑말이 자유롭게 돌아다니는 모습을 볼 수 있다. 조성 과정의 생생한 이야기를 담은 560쪽의 책은 작은 뒷마당에서부터 거대한 공원에 이르기까지 모든 규모의 경관에서 생물 다양성을 높일 수 있는 야생 공간 조성 매뉴얼을 제공한다. 3. 자연을 포착하다: 자연 판화 150년사 Matthew Zucker, Pia Ostlund, Capturing Nature: 150 Years of Nature Printing , Princeton Architectural Press, 2023 식물 판화 애호가라면, 이 몰입감 넘치는 특대 사이즈 책에 묘사된 수백 가지의 희귀한 자연 이미지에 놀라움을 금치 못할 것이다. 저자 매튜 주커(Matthew Zucker)와 피아 외스틀룬드(Pia Ostlund)는 1700년대에서 1900년대까지 제작된 나뭇잎, 꽃, 양치 식물, 해초는 물론 심지어 뱀의 판화까지 선별하여 수록했다. 책에 수록된 에세이 중 한 편에서, 에른스트 피셔Ernst Fischer는 이렇게 말한다. “이 책에 실린 삽화의 진정한 가치는 꽃과 뿌리로 묘사되는 식물의 모습을 통해, 식물의 자연 서식지는 물론 구부러지고 뒤틀린 모습, 가지와 잔가지, 털, 가시까지 보여줌으로써 어떤 위대한 예술가도 재현해낼 수 없는 자연을 충실히 보여준다는 점에 있다.” *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부 손은신은 서울대학교 조경학과에서 학부 및 대학원을 졸업했고, ‘기억 경관’을 주제로 박사학위를 받았다. 현재 건축공간연구원에서 근무하고 있으며, 최근에는 조경과 건축, 도시의 경계에서 새로운 연구자들을 만나고 외연을 넓히는 일에 관심을 기울이고 있다. 어느 예술가의 심플한 고백

가장 진지한 고백: 장욱진 회고전

어린이의 마음과 눈으로 그림을 그린다는 건 어떤 것일까. 20세기를 대표하는 거장 피카소는 “내가 라파엘로처럼 그림을 그리기까지는 4년이 걸렸지만 어린아이처럼 그리는 데는 평생이 걸렸다. 모든 어린이는 예술가다”라고 말했다. 예술가로서 기술은 흉내 낼 수 있지만, 어린이가 바라보는 순수한 정서를 그림으로 완성하기란 그만큼 어렵다는 뜻일 것이다. 한국의 20세기 화가 중 순수한 동심의 세계를 그림으로 그려낸 이를 하나 꼽자면 바로 장욱진일 것이다. 그는 박수근, 이중섭, 김환기 등과 함께 한국의 근현대 미술을 대표하는 2세대 서양화가다. 까치, 나무, 가족 등 소박하고 일상적인 소재를 동심의 눈으로 바라본 그림을 주로 그렸다. 실제로 누군가 나이를 물어보면 일곱 살이라고 답할 정도로 삶 자체도 어린이처럼 순수했다. 그의 예술 세계를 조명하는 ‘가장 진지한 고백: 장욱진 회고전’이 국립현대미술관 덕수궁관에서 2024년 2월 12일까지 열린다. 이번 전시는 1920년대 학창 시절부터 1990년 작고할 때까지 60년간 꾸준하게 펼쳐 온 장욱진의 미술 활동을 총망라하며 유화, 먹그림, 매직펜 그림, 판화, 표지화와 삽화, 도자기 그림 등 270여 점을 한자리에서 조망한다. 시기별 대표작을 엄선해 선보임으로써 그가 진정으로 추구한 예술의 본질과 한국적 조형미의 구축이 한국 미술사 안에서 차지하는 의미를 살펴본다. 그는 화문집(畵文集) 『강가의 아틀리에』 서문에서 밝혔듯이, 그림을 위해 ‘참된 것을 위해 뼈를 깎는 듯한 소모’ 까지 마다하지 않았다. 누구보다 자유로운 발상과 방법으로 화가로서의 본분을 지키며 자기 자신을 소모시켰다. 정직하게 살아왔음을 당당하게 외치며 진솔한 자기 고백으로 창작에 전념했다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부

어느 예술가의 심플한 고백

가장 진지한 고백: 장욱진 회고전

어린이의 마음과 눈으로 그림을 그린다는 건 어떤 것일까. 20세기를 대표하는 거장 피카소는 “내가 라파엘로처럼 그림을 그리기까지는 4년이 걸렸지만 어린아이처럼 그리는 데는 평생이 걸렸다. 모든 어린이는 예술가다”라고 말했다. 예술가로서 기술은 흉내 낼 수 있지만, 어린이가 바라보는 순수한 정서를 그림으로 완성하기란 그만큼 어렵다는 뜻일 것이다. 한국의 20세기 화가 중 순수한 동심의 세계를 그림으로 그려낸 이를 하나 꼽자면 바로 장욱진일 것이다. 그는 박수근, 이중섭, 김환기 등과 함께 한국의 근현대 미술을 대표하는 2세대 서양화가다. 까치, 나무, 가족 등 소박하고 일상적인 소재를 동심의 눈으로 바라본 그림을 주로 그렸다. 실제로 누군가 나이를 물어보면 일곱 살이라고 답할 정도로 삶 자체도 어린이처럼 순수했다. 그의 예술 세계를 조명하는 ‘가장 진지한 고백: 장욱진 회고전’이 국립현대미술관 덕수궁관에서 2024년 2월 12일까지 열린다. 이번 전시는 1920년대 학창 시절부터 1990년 작고할 때까지 60년간 꾸준하게 펼쳐 온 장욱진의 미술 활동을 총망라하며 유화, 먹그림, 매직펜 그림, 판화, 표지화와 삽화, 도자기 그림 등 270여 점을 한자리에서 조망한다. 시기별 대표작을 엄선해 선보임으로써 그가 진정으로 추구한 예술의 본질과 한국적 조형미의 구축이 한국 미술사 안에서 차지하는 의미를 살펴본다. 그는 화문집(畵文集) 『강가의 아틀리에』 서문에서 밝혔듯이, 그림을 위해 ‘참된 것을 위해 뼈를 깎는 듯한 소모’ 까지 마다하지 않았다. 누구보다 자유로운 발상과 방법으로 화가로서의 본분을 지키며 자기 자신을 소모시켰다. 정직하게 살아왔음을 당당하게 외치며 진솔한 자기 고백으로 창작에 전념했다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부 경계를 넘어

예건 33주년 기념, 유현준·김영민 초청 강연회

지난 11월 28일 조경시설물 전문기업 예건이 창립 33주년을 맞아 서울 삼성동 소노펠리체 컨벤션에서 특별 초청 강연회 ‘경계를 넘어’를 개최했다. 강연자로 유현준 교수(홍익대학교 건축도시대학)와 김영민 교수(서울시립대학교 조경학과)가 초청됐다. 유현준 교수는 여러 매체와 유튜브를 통해 공간과 건축을 대중들에게 친숙하고 알기 쉬운 분야로 소개하고 있으며, 김영민 교수는 다양한 비평과 조경 이론을 집필하는 이론가이자 이를 실천하는 설계가로 활동하고 있다. 두 교수의 프로젝트 소개와 대담을 통해 건축과 조경의 분야를 넘나드는 이야기가 펼쳐졌다. 유현준 교수는 제주도 돌담과 수평선으로 만든 집 호미Homi, 곡선을 사용해달라는 건축주의 요구에 맞춰 초가집 지붕 같은 느낌을 디자인한 플레이트빌라, 현대 자동차가 진행한 HMG 스마트 시티 등을 소개하며, 전통적이고 자연적인 요소가 어떻게 건축에 녹아들었는지 볼 수 있는 디자인 접근법을 소개했다. 김영민 교수는 모순 개념이 어떻게 설계에 구현되어 있는지 이야기하며 파리공원 리노베이션, 새로운 광화문광장, 서울 신단수, 여의도공원 제2세종문화회관 부유지층, 청주 가드닝 페스티벌 초청작 동문 등의 프로젝트를 설명했다. 강연이 끝난 뒤 박기숙 회장(한국여성건설인협회)의 사회로 두 강연자의 토론이 이어졌다. 특히 건축, 조경의 시각에서 스트리트 퍼니처인 벤치를 바라보고 분석하는 이야기가 오갔다. 유현준 교수는 “스트리트 퍼니처는 공공 공간을 사적 공간으로 바꿔 주는 장치”라고 해석했다. 그는 “이동하는 공간이냐 머무는 공간이냐”, “사적인 공간이냐 공적인 공간이냐”로 공간을 나눠볼 수 있다면서, “도시에는 많은 공공 공간이 있지만 대부분 머무는 곳이 아니라 이동을 위한 공간이다. 공공 공간은 내가 앉아서 머물러야 비로소 내 공간이 된다”고 말했다. 더 중요한 것은 “내가 사용한 장소를 다른 사람이 와서 사용하면 같은 장소에서 공통의 추억이 만들어지게 되는 것”이라며, “공통의 추억이 많아지는 사회일수록 사람들끼리의 소통과 융합이 잘 되는, 갈등이 줄어드는 사회가 된다”는 사회적 의미도 덧붙였다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부

경계를 넘어

예건 33주년 기념, 유현준·김영민 초청 강연회

지난 11월 28일 조경시설물 전문기업 예건이 창립 33주년을 맞아 서울 삼성동 소노펠리체 컨벤션에서 특별 초청 강연회 ‘경계를 넘어’를 개최했다. 강연자로 유현준 교수(홍익대학교 건축도시대학)와 김영민 교수(서울시립대학교 조경학과)가 초청됐다. 유현준 교수는 여러 매체와 유튜브를 통해 공간과 건축을 대중들에게 친숙하고 알기 쉬운 분야로 소개하고 있으며, 김영민 교수는 다양한 비평과 조경 이론을 집필하는 이론가이자 이를 실천하는 설계가로 활동하고 있다. 두 교수의 프로젝트 소개와 대담을 통해 건축과 조경의 분야를 넘나드는 이야기가 펼쳐졌다. 유현준 교수는 제주도 돌담과 수평선으로 만든 집 호미Homi, 곡선을 사용해달라는 건축주의 요구에 맞춰 초가집 지붕 같은 느낌을 디자인한 플레이트빌라, 현대 자동차가 진행한 HMG 스마트 시티 등을 소개하며, 전통적이고 자연적인 요소가 어떻게 건축에 녹아들었는지 볼 수 있는 디자인 접근법을 소개했다. 김영민 교수는 모순 개념이 어떻게 설계에 구현되어 있는지 이야기하며 파리공원 리노베이션, 새로운 광화문광장, 서울 신단수, 여의도공원 제2세종문화회관 부유지층, 청주 가드닝 페스티벌 초청작 동문 등의 프로젝트를 설명했다. 강연이 끝난 뒤 박기숙 회장(한국여성건설인협회)의 사회로 두 강연자의 토론이 이어졌다. 특히 건축, 조경의 시각에서 스트리트 퍼니처인 벤치를 바라보고 분석하는 이야기가 오갔다. 유현준 교수는 “스트리트 퍼니처는 공공 공간을 사적 공간으로 바꿔 주는 장치”라고 해석했다. 그는 “이동하는 공간이냐 머무는 공간이냐”, “사적인 공간이냐 공적인 공간이냐”로 공간을 나눠볼 수 있다면서, “도시에는 많은 공공 공간이 있지만 대부분 머무는 곳이 아니라 이동을 위한 공간이다. 공공 공간은 내가 앉아서 머물러야 비로소 내 공간이 된다”고 말했다. 더 중요한 것은 “내가 사용한 장소를 다른 사람이 와서 사용하면 같은 장소에서 공통의 추억이 만들어지게 되는 것”이라며, “공통의 추억이 많아지는 사회일수록 사람들끼리의 소통과 융합이 잘 되는, 갈등이 줄어드는 사회가 된다”는 사회적 의미도 덧붙였다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부 제26회 올해의 조경인· 제6회 젊은 조경가 시상식

지난 12월 15일 그룹한빌딩 그룹한갤러리에서 본지가 주최한 ‘제26회 올해의 조경인·제6회 젊은 조경가 시상식’이 개최됐다. ‘제26회 올해의 조경인’에는 최희숙 단장(한국토지주택공사 도시경관단)이, ‘제6회 젊은 조경가’에는 김영민 교수(서울시립대학교 조경학과)가 선정됐다. 최희숙 단장은 2022년 한국토지주택공사LH 도시경관단으로 부임해 조경설계와 시공 품질 향상을 위해 노력했다. 3기 신도시에 지구계획수립단계UCP(Urban Concept Planning) 참여위원으로 조경·환경 전문가들을 포함하고, 지구계획수립단계의 개념이 설계까지 이어지도록 조경총괄계획가LMP(Landscape Architecture Master Planner) 제도를 도입한 점이 높은 평가를 받았다. 또한 조경설계 용역비에 ‘조경설계표준품셈’을 적용하고, 준공 시점 때 실제 투입되는 공사비 기준으로 공원 유형별 단위 공사비 산정을 제안해 현실적인 조경설계 용역비와 공사비가 산출되도록 하는데 기여했다. 평택 고덕 공공정원, 나주 빛가람 호수공원, 안성 아양 시그니처 가든 등을 통해 공원과 공동주택 조경의 질적 향상을 꾀하기도 했다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부

제26회 올해의 조경인· 제6회 젊은 조경가 시상식

지난 12월 15일 그룹한빌딩 그룹한갤러리에서 본지가 주최한 ‘제26회 올해의 조경인·제6회 젊은 조경가 시상식’이 개최됐다. ‘제26회 올해의 조경인’에는 최희숙 단장(한국토지주택공사 도시경관단)이, ‘제6회 젊은 조경가’에는 김영민 교수(서울시립대학교 조경학과)가 선정됐다. 최희숙 단장은 2022년 한국토지주택공사LH 도시경관단으로 부임해 조경설계와 시공 품질 향상을 위해 노력했다. 3기 신도시에 지구계획수립단계UCP(Urban Concept Planning) 참여위원으로 조경·환경 전문가들을 포함하고, 지구계획수립단계의 개념이 설계까지 이어지도록 조경총괄계획가LMP(Landscape Architecture Master Planner) 제도를 도입한 점이 높은 평가를 받았다. 또한 조경설계 용역비에 ‘조경설계표준품셈’을 적용하고, 준공 시점 때 실제 투입되는 공사비 기준으로 공원 유형별 단위 공사비 산정을 제안해 현실적인 조경설계 용역비와 공사비가 산출되도록 하는데 기여했다. 평택 고덕 공공정원, 나주 빛가람 호수공원, 안성 아양 시그니처 가든 등을 통해 공원과 공동주택 조경의 질적 향상을 꾀하기도 했다. *환경과조경429호(2024년 1월호)수록본 일부 [기웃거리는 편집자] 창밖 도시

대학교 졸업장 잉크가 채 마르기도 전 사회에 첫발을 내디뎠던 햇병아리 시절에 출근 루틴이 있었다. 당시 막내라서 가장 먼저 출근해, 환기를 시키고, 간단히 사무실 청소를 하며 하루를 시작했다. 청소가 끝나면 창가와 가까운 내 자리에 앉아서 사무실 창밖 풍경을 온전히 감상했다. 넓은 통창이라 도심의 스카이라인이 한눈에 보였는데, 날씨가 맑을 때는 하늘의 구름이 금방이라도 사무실로 흘러들 것만 같았다. 물론 정수리를 향해 내리쬐는 여름의 직사광선과 뼈를 긁는 겨울의 한기를 피할 수 없다는 단점이 있었지만. 도심의 아름다운 경관을 보고 있노라면 그런 단점도 언제 그랬냐는 듯이 괘념치 않았다. 첫 사회생활의 고단함을 달래주는 소소한 낙이었다. 창밖 풍경을 즐기는 건 21세기 시민에게 당연한 일이지만, 17세기 영국에서는 창밖 풍경은 누리기 힘든 사치였다. 명예혁명으로 집권한 윌리엄 3세는 세수 부족을 이유로 창문에 세금을 부과했다. 당시 유리 가격이 매우 비쌌는데, 좋은 집일수록 비싼 유리 창문도 많을 것이라는 이유로 창문에 세금을 부과한 것이다. 하지만 피해는 고스란히 시민들에게 돌아갔다. 세금을 내지 않으려고 건물주들이 창문을 합판이나 벽돌로 막아버렸고, 이로 인해 당시 많은 영국인이 우울증을 호소했다. 덕분에 햇빛과 공기에 물리는 세금이란 오명을 얻었다.(각주 1) 이웃 나라인 프랑스도 이 세금을 거두었는데, 프랑스 대혁명을 촉발한 여러 원인 중 하나로 창문세가 지목되기도 했다. 창밖 풍경의 중요성을 이렇게 역사가 증명한 것이다. 건축가 겸 일러스트레이터인 마테오 페리콜리(Matteo Pericoli)도 일상 속 도시의 창밖 풍경에 주목했다. 그는 『창밖 뉴욕』(2013)을 통해 63인의 뉴요커가 바라본 뉴욕의 창밖 풍경을 담아냈다. 소설가, 작곡가, 사진 작가 등 다방면에서 활약 중인 문화 예술인들의 창밖 풍경을 담아낸 이 책은 각자 직접 쓴 글과 마테오가 그려낸 풍경이 하나로 어우러져 뉴욕의 도시 경관을 간접적으로 보여준다. 벽사이로 어른거리는 그림자와 오렌지 빛 노을, 암벽처럼 느껴지는 도시의 아파트, 시적 영감이 되는 거리의 풍경, 추억이 깃든 가게 등 다양한 형태의 창문으로 뉴욕을 바라본 그들이 느낀 소회와 다양한 관점을 읽을 수 있다. 물론 매번 아름다운 건 아니다. 가령 쓰레기차에서 올라오는 냄새라든지, 뇌를 녹일 듯한 직사광선 등 창문 때문에 불편함을 겪기도 한다. 이렇게 다양한 일상의 표정을 담고 있는 창밖 풍경을 건축 평론가 폴 골드버거(Paul Goldberger)는 이 책 서문에서 다음과 같이 정의한다. “그게 무엇이든 창밖에 있는 것들을 보고 살아갈 수밖에 없다. 바꿀 수 없으므로 품고 살아갈 수 있다는 확신을 반드시 가져야 한다는 측면에서 창밖 풍경은 친구 같기도 하다.” 이처럼 우리는 창밖에서 갑자기 일어나는 대규모 시위를 막을 수 없고, 경관을 가리는 건물을 맘대로 없앨 수 없다. 우산을 안 가지고 왔을 때 예고 없이 창문을 두드리는 소낙비는 운치가 있지만 퇴근길을 생각하면 마냥 좋아할 수 없다. 창밖 풍경은 뽑기 기계처럼 내가 원하는대로 선택하고 해결할 수 없기에 받아들이고 인정해야 하는 것이다. 다만 포기에 가까운 인정이 아니라, 너그러운 아량에서 비롯된 인정이라면 어떨까. 마지못해 끌려가는 패키지 관광이 아니라, 창밖 경관 그 자체를 온전히 즐길 수 있는 감상이 이뤄지면 어떨까. 이러한 태도는 이번 호 특집에서 다룬 김영민 교수가 중요한 지향점으로 삼는 ‘모순지도’에 가까운 것인지도 모른다. 차이를 무작정 해결하려는 것보다 차이 그 자체를 인정하고 공존하는 설계를 추구하는 것처럼 저 창밖 경관이 주는 낭만과 불편 사이에서 무언가를 해결하려고 하는 것보다 온전히 이해하고 받아들이는 자세가 필요할지도 모른다. 새해 작은 소망이 있다면 일상 속 창밖 풍경을 잘 담아내고 싶다. 그게 글이 될지, 사진이 될지, 아니면 이도 저도 아닌 다짐에 불과할지 모르겠으나, 적어도 연말엔 2024년을 기억할 수 있는 몇 개의 창밖 풍경이 남기를 바라본다. 정확히는 나의 일상 속에 소소한 낙이 다시 한번 깃들 수 있기를 소망한다.

[기웃거리는 편집자] 창밖 도시

대학교 졸업장 잉크가 채 마르기도 전 사회에 첫발을 내디뎠던 햇병아리 시절에 출근 루틴이 있었다. 당시 막내라서 가장 먼저 출근해, 환기를 시키고, 간단히 사무실 청소를 하며 하루를 시작했다. 청소가 끝나면 창가와 가까운 내 자리에 앉아서 사무실 창밖 풍경을 온전히 감상했다. 넓은 통창이라 도심의 스카이라인이 한눈에 보였는데, 날씨가 맑을 때는 하늘의 구름이 금방이라도 사무실로 흘러들 것만 같았다. 물론 정수리를 향해 내리쬐는 여름의 직사광선과 뼈를 긁는 겨울의 한기를 피할 수 없다는 단점이 있었지만. 도심의 아름다운 경관을 보고 있노라면 그런 단점도 언제 그랬냐는 듯이 괘념치 않았다. 첫 사회생활의 고단함을 달래주는 소소한 낙이었다. 창밖 풍경을 즐기는 건 21세기 시민에게 당연한 일이지만, 17세기 영국에서는 창밖 풍경은 누리기 힘든 사치였다. 명예혁명으로 집권한 윌리엄 3세는 세수 부족을 이유로 창문에 세금을 부과했다. 당시 유리 가격이 매우 비쌌는데, 좋은 집일수록 비싼 유리 창문도 많을 것이라는 이유로 창문에 세금을 부과한 것이다. 하지만 피해는 고스란히 시민들에게 돌아갔다. 세금을 내지 않으려고 건물주들이 창문을 합판이나 벽돌로 막아버렸고, 이로 인해 당시 많은 영국인이 우울증을 호소했다. 덕분에 햇빛과 공기에 물리는 세금이란 오명을 얻었다.(각주 1) 이웃 나라인 프랑스도 이 세금을 거두었는데, 프랑스 대혁명을 촉발한 여러 원인 중 하나로 창문세가 지목되기도 했다. 창밖 풍경의 중요성을 이렇게 역사가 증명한 것이다. 건축가 겸 일러스트레이터인 마테오 페리콜리(Matteo Pericoli)도 일상 속 도시의 창밖 풍경에 주목했다. 그는 『창밖 뉴욕』(2013)을 통해 63인의 뉴요커가 바라본 뉴욕의 창밖 풍경을 담아냈다. 소설가, 작곡가, 사진 작가 등 다방면에서 활약 중인 문화 예술인들의 창밖 풍경을 담아낸 이 책은 각자 직접 쓴 글과 마테오가 그려낸 풍경이 하나로 어우러져 뉴욕의 도시 경관을 간접적으로 보여준다. 벽사이로 어른거리는 그림자와 오렌지 빛 노을, 암벽처럼 느껴지는 도시의 아파트, 시적 영감이 되는 거리의 풍경, 추억이 깃든 가게 등 다양한 형태의 창문으로 뉴욕을 바라본 그들이 느낀 소회와 다양한 관점을 읽을 수 있다. 물론 매번 아름다운 건 아니다. 가령 쓰레기차에서 올라오는 냄새라든지, 뇌를 녹일 듯한 직사광선 등 창문 때문에 불편함을 겪기도 한다. 이렇게 다양한 일상의 표정을 담고 있는 창밖 풍경을 건축 평론가 폴 골드버거(Paul Goldberger)는 이 책 서문에서 다음과 같이 정의한다. “그게 무엇이든 창밖에 있는 것들을 보고 살아갈 수밖에 없다. 바꿀 수 없으므로 품고 살아갈 수 있다는 확신을 반드시 가져야 한다는 측면에서 창밖 풍경은 친구 같기도 하다.” 이처럼 우리는 창밖에서 갑자기 일어나는 대규모 시위를 막을 수 없고, 경관을 가리는 건물을 맘대로 없앨 수 없다. 우산을 안 가지고 왔을 때 예고 없이 창문을 두드리는 소낙비는 운치가 있지만 퇴근길을 생각하면 마냥 좋아할 수 없다. 창밖 풍경은 뽑기 기계처럼 내가 원하는대로 선택하고 해결할 수 없기에 받아들이고 인정해야 하는 것이다. 다만 포기에 가까운 인정이 아니라, 너그러운 아량에서 비롯된 인정이라면 어떨까. 마지못해 끌려가는 패키지 관광이 아니라, 창밖 경관 그 자체를 온전히 즐길 수 있는 감상이 이뤄지면 어떨까. 이러한 태도는 이번 호 특집에서 다룬 김영민 교수가 중요한 지향점으로 삼는 ‘모순지도’에 가까운 것인지도 모른다. 차이를 무작정 해결하려는 것보다 차이 그 자체를 인정하고 공존하는 설계를 추구하는 것처럼 저 창밖 경관이 주는 낭만과 불편 사이에서 무언가를 해결하려고 하는 것보다 온전히 이해하고 받아들이는 자세가 필요할지도 모른다. 새해 작은 소망이 있다면 일상 속 창밖 풍경을 잘 담아내고 싶다. 그게 글이 될지, 사진이 될지, 아니면 이도 저도 아닌 다짐에 불과할지 모르겠으나, 적어도 연말엔 2024년을 기억할 수 있는 몇 개의 창밖 풍경이 남기를 바라본다. 정확히는 나의 일상 속에 소소한 낙이 다시 한번 깃들 수 있기를 소망한다.